第4课中古时期的亚洲基础训练(含答案)高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第4课中古时期的亚洲基础训练(含答案)高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 22.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-20 12:22:26 | ||

图片预览

文档简介

第4课 中古时期的亚洲

基础训练

1.孙立祥在《日本三次社会转型及其历史启示》中指出:日本通过三次“开国”,成功实现了社会的全面转型。日本完成从奴隶社会向封建社会转型的历史事件是( )

A.发动宫廷政变 B.实行幕府统治 C.建立庄园 D.大化改新

2.阿拉伯人征服的绝大多数地区,如两河流域、叙利亚、伊朗和埃及等地,有数千年的文明历史,文化成果丰硕,在此基础上形成阿拉伯文化。能够解释这一历史现象的是( )

A.埃及人的太阳历 B.阿拉伯数字

C.中国的造纸术 D.文学作品《天方夜谭》

3.“他是真主,是独一的主;真主是万物所仰赖的。”与材料所体现宗教的兴起时期相当的是

A.中国大唐盛世时代

B.雅利安人入侵印度

C.雅典伯利克里时代

D.罗马疆域达到顶峰

4.公元7世纪,某国家整个朝野掀起了“中国化运动”,仿效唐朝的制度和文化,把处于蒙昧状态的民族,向前推进了几个世纪。这个善于学习的国家是

A.日本 B.阿拉伯帝国 C.罗马帝国 D.土耳其帝国

5.有学者评述道:“日本模仿盛唐制度而不取道教;抄袭中国典章而不用宦官;效法宋明社会礼俗而不学缠足。”这主要体现了古代日本( )

A.理性对待中国传统文化 B.注重与中国文化交流

C.善于接受西方先进文化 D.国家、民族意识淡薄

6.“如果说有致命的一击,那么一击是在1204年,那时帝国的范围仍然从亚得里亚海延伸到了叙利亚门户,而不是1453年,那时君士坦丁堡落入了庞大帝国,就像过于成熟的果子从树上掉下来。”这段话中出现的两个“帝国”指的是

A.罗马帝国、拜占庭帝国 B.都为拜占庭帝国

C.拜占庭帝国、奥斯曼帝国 D.都为奥斯曼帝国

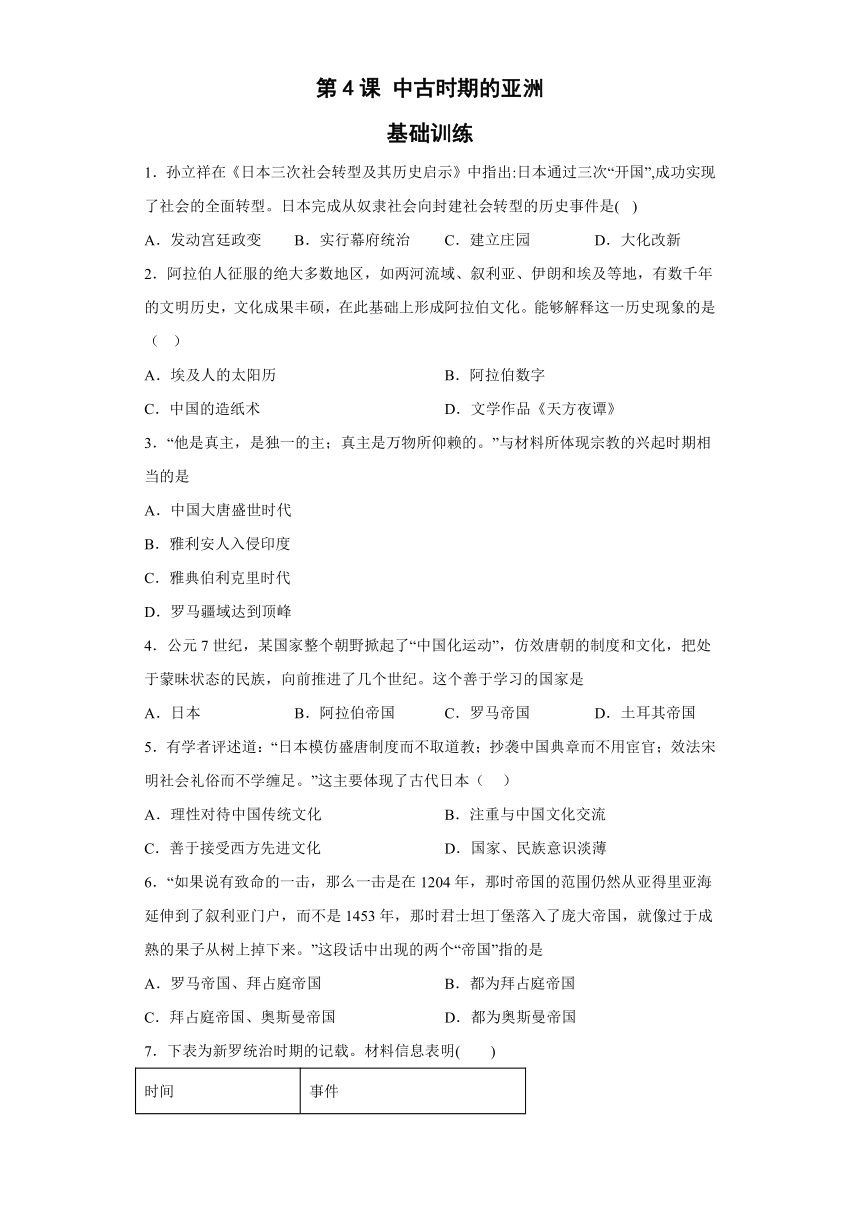

7.下表为新罗统治时期的记载。材料信息表明( )

时间 事件

惠恭王六年,秋八月 大阿餐金融叛,伏诛

十一年,夏六月 伊餐金隐居叛,伏诛

十六年二月 伊餐金志贞叛,聚众围犯宫阙

元圣王七年,春正月 伊餐悌恭叛,伏诛

A.中央政权更替频繁 B.中央内部争权日益严重

C.政治统治趋向衰败 D.君主权力逐步得到强化

8.伊斯兰教禁止活埋女婴,主张妇女有财产继承权,提倡赈济贫民,向孤儿、乞丐和过路人施舍;主张停止部族之间的血亲复仇;限制高利贷,善待和释放奴隶。这些主张

A.具有明显的时代局限 B.促进了社会的昌盛繁荣

C.结束了教派仇杀 D.具有人文关怀,有助于缓和社会矛盾

9.模仿和创新相结合是日本民族的一大特色,主要体现为“汉化”和“欧化”。其中“汉化”是指

A.大化改新 B.奴隶制民主政治 C.《汉谟拉比法典》 D.种姓制度

10.伊斯兰教鼓励穆斯林远行求学,“贫困不能阻,艰险不能移,沙漠的酷热,大海的惊涛,他们都视之坦途。因为在他们心中,已深深扎下了求知即是圣战的信念。”这侧面反映出( )

A.阿拉伯文化兼收并蓄 B.穆斯林勇于追求知识

C.伊斯兰教崇尚知识 D.伊斯兰教影响深远

11..阿拉伯人伊本 西那的医学著作《医典》传入欧洲后,长期是西方大学的医学教科书。至15世纪,《医典》在西方被重印了 15次。材料说明( )

A.阿拉伯文化大量吸收、消化外来文化 B.阿拉伯人为世界文化发展作出了重大贡献

C.阿拉伯文化是西方文明的起源 D.阿拉伯人将中国的印刷术传入欧洲

12.15~16世纪,奥斯曼帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。这从侧面说明

A.奥斯曼帝国的建立是新航路开辟的重要原因

B.奥斯曼帝国的政策不能顺应时代发展的潮流

C.奥斯曼帝国的政策增加了政府的收入

D.奥斯曼帝国经济实力强大,能够左右东西方贸易

13.小亚细亚是一个历史的名称,其范围相当于今天的土耳其共和国,是联结亚欧大陆的通道。自公元1世纪起,这里先后处于几个跨洲大帝国的统治之下。按照时间顺序,依次是( )

A.罗马帝国、拜占庭帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国

B.拜占庭帝国、阿拉伯帝国、罗马帝国、奥斯曼帝国

C.罗马帝国、拜占庭帝国、奥斯曼帝国、阿拉伯帝国

D.罗马帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国、拜占庭帝国

14.阿拉伯帝国成为地跨欧亚非三洲的大帝国时

A.日本正在进行大化改新 B.中国正处于大唐盛世

C.儒学在东南亚地区流行 D.利玛窦来华传播教义

15.阿拉伯帝国时期学者花拉子密(780-850)汲取印度、波斯和希腊天文历算的相关成就,参照新的观测资料,编制《花拉子密历表》。白塔尼(850-929)在希腊天文学理论的基础之上,根据长期的天体观测,发现地球的近日点运动即地球运行的轨道呈经常变化的椭圆形状。这反映出( )

A.东西方文化的碰撞冲突 B.民间交往是文明交流的主要途径

C.阿拉伯文化的兼收并蓄 D.科学革命在阿拉伯帝国率先兴起

16.古代日本“幕府”一词指将领的军帐。12世纪晚期,武士集团首领源赖朝获得“征夷大将军”称号,拥有独立于朝廷的政治、军事权力。此事件的影响是

A.大庄园出现 B.武士集团形成 C.幕府统治开始 D.天皇权力加强

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 早在阿拉伯国家成立之初,穆罕默德就注重提高阿拉伯人的文化水平。因此,历代都比较注重对先进文化的摄取。一方面积极网罗各种人才为帝国服务,一方面组织力量大力翻译和研究古代希腊、波斯和印度的文化典籍与著作。经过长期的努力,帝国境内的希腊文化、波斯文化、印度文化和阿拉伯的传统文化被整合起来,形成一种崭新的阿拉伯文化。

——摘编自朱寰《世界上古中古史》

材料二 阿拉伯帝国在政治上经常分裂,但在文化上却建立了一个非常广阔的阿拉伯文化区。这个文化区,既有古代东方文化的韵味,又有西方文化的气质,阿拉伯文化是东西文化的综合和创新。埃及、叙利亚、美索不达米亚、波斯、希腊诸地的文化,都在阿拉伯帝国时代得到了广泛的接触和交流,在保留各自特点的基础上带上了浓厚的伊斯兰教色彩。

——马克垚主编《世界文明史》

材料三 上自哈里发,下至平民,所有的人仿佛忽然间变成学生或文学的奖励者。一般人为求学而游历欧亚非三洲,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归,把他们储蓄的宝藏,分给发奋的学生们,并且孜孜不倦地编辑许多典籍,其卷帙之伟大与内容之丰富,不亚于现代的百科全书,而其对于现代科学的贡献,远非一般人的想象所及。

——【英】尼科尔森《阿拉伯文学史》

(1)根据材料一,概括阿拉伯统治者在文化领域采取的主要措施。

(2)依据上述材料,结合课文内容,谈谈阿拉伯帝国文化的特点及其繁荣的原因。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 《日本书纪》卷二十五记载:

“大化二年(646年)春正月甲子朔,贺正礼毕即宣改新之诏”……“其三曰,初造户籍、计账、班田授受之法。凡五十户为里,每里置长一人,掌按检户口,课殖农桑,禁察非违,催驱赋役。若山谷阻险,地远人稀之处,随便量置。凡田长三十步、广十二步为段,十段为町。段租稻两束两把,町租稻二十二束”。“其四曰,罢旧赋役而行田之调……”即废除原有之赋役,以租庸调取代之,具体做法是:受田农民必须向国家交谷物(租),服劳役或纳布代役(庸),交地方土产(调)。

——冯玮著《日本通史》

(1)根据材料一,概括“改新”的相关内容,分析其影响。

材料二 高丽王朝(918—1392年)为了普及儒家文化和汉文学,培养国家栋梁之才的儒学教育制度,创置了学校。《高丽史》卷74《选举志序》中也提到“三国以前,未有科举之法。高丽太祖,首建学校,而科举取士未遑焉。(958年)光宗用双冀言,以科举选士,自此文风始兴。大抵其法,颇用唐制。”

——摘编自姜夏《高丽中期汉诗研究》

(2)材料二反映高丽王朝采取了怎样的政策?有何影响。

参考答案:

1.D2.D3.A4.A5.A6.C7.C8.D9.A10.A11.B12.B13.A14.B15.C16.C

17.(1)重视人才;翻译、研究、摄取东西方文化;整合东西方文化。

(2)特点:兼有东西方文化的特征;综合与创新。

原因:帝国经济发展;社会相对稳定;统治者提倡和重视;阿拉伯人热爱学习、热爱文学;吸取其他文明的成果并加以创造;兼容并蓄、开放性。

18.(1)内容:仿效中国唐朝制度,实行班田收授法,实行租庸调制度。影响:加强了中央集权。

(2)政策:传播儒家文化和汉文学,建立学校教育制度,模仿中国唐朝制度实行科举考试选官制度。影响:科举制度的引进极大地推动了高丽王朝的文学和文化发展;科举制度的平等、公正促进了文化教育的发展。

基础训练

1.孙立祥在《日本三次社会转型及其历史启示》中指出:日本通过三次“开国”,成功实现了社会的全面转型。日本完成从奴隶社会向封建社会转型的历史事件是( )

A.发动宫廷政变 B.实行幕府统治 C.建立庄园 D.大化改新

2.阿拉伯人征服的绝大多数地区,如两河流域、叙利亚、伊朗和埃及等地,有数千年的文明历史,文化成果丰硕,在此基础上形成阿拉伯文化。能够解释这一历史现象的是( )

A.埃及人的太阳历 B.阿拉伯数字

C.中国的造纸术 D.文学作品《天方夜谭》

3.“他是真主,是独一的主;真主是万物所仰赖的。”与材料所体现宗教的兴起时期相当的是

A.中国大唐盛世时代

B.雅利安人入侵印度

C.雅典伯利克里时代

D.罗马疆域达到顶峰

4.公元7世纪,某国家整个朝野掀起了“中国化运动”,仿效唐朝的制度和文化,把处于蒙昧状态的民族,向前推进了几个世纪。这个善于学习的国家是

A.日本 B.阿拉伯帝国 C.罗马帝国 D.土耳其帝国

5.有学者评述道:“日本模仿盛唐制度而不取道教;抄袭中国典章而不用宦官;效法宋明社会礼俗而不学缠足。”这主要体现了古代日本( )

A.理性对待中国传统文化 B.注重与中国文化交流

C.善于接受西方先进文化 D.国家、民族意识淡薄

6.“如果说有致命的一击,那么一击是在1204年,那时帝国的范围仍然从亚得里亚海延伸到了叙利亚门户,而不是1453年,那时君士坦丁堡落入了庞大帝国,就像过于成熟的果子从树上掉下来。”这段话中出现的两个“帝国”指的是

A.罗马帝国、拜占庭帝国 B.都为拜占庭帝国

C.拜占庭帝国、奥斯曼帝国 D.都为奥斯曼帝国

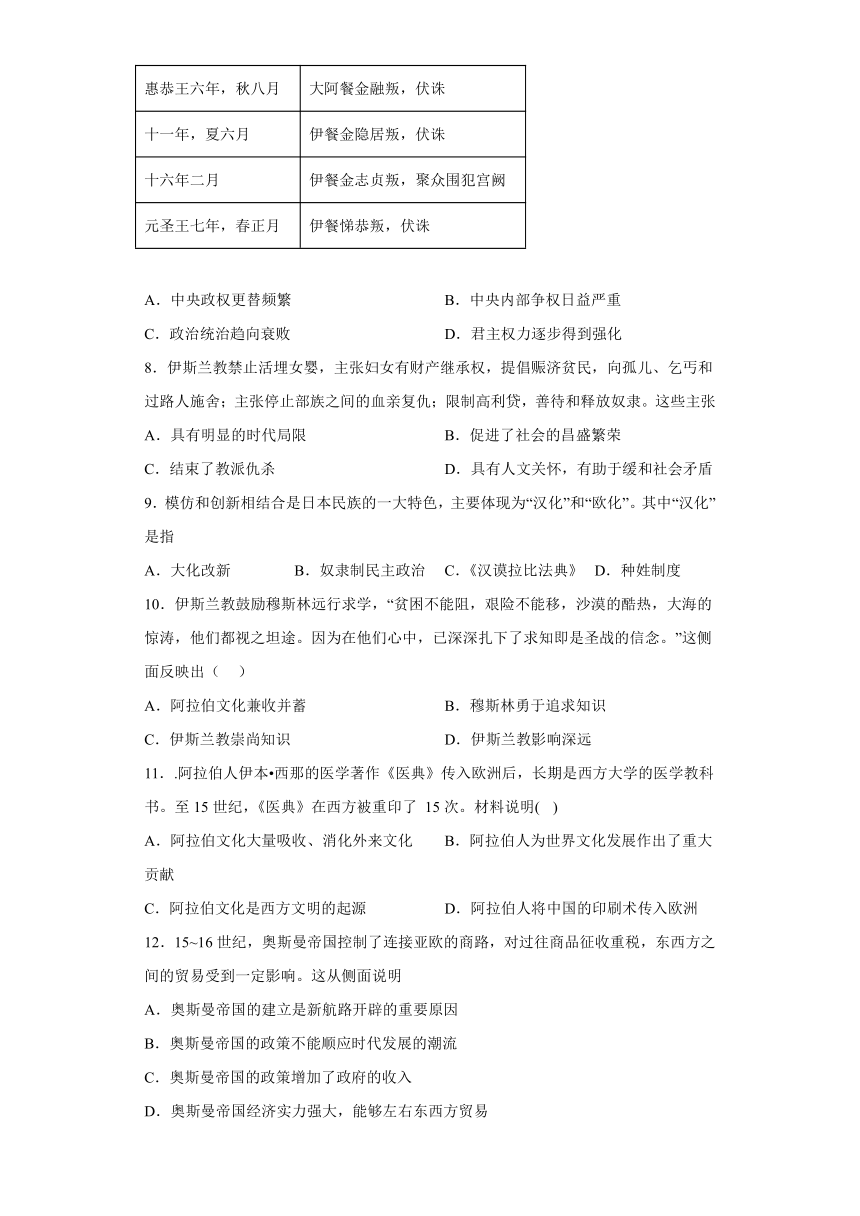

7.下表为新罗统治时期的记载。材料信息表明( )

时间 事件

惠恭王六年,秋八月 大阿餐金融叛,伏诛

十一年,夏六月 伊餐金隐居叛,伏诛

十六年二月 伊餐金志贞叛,聚众围犯宫阙

元圣王七年,春正月 伊餐悌恭叛,伏诛

A.中央政权更替频繁 B.中央内部争权日益严重

C.政治统治趋向衰败 D.君主权力逐步得到强化

8.伊斯兰教禁止活埋女婴,主张妇女有财产继承权,提倡赈济贫民,向孤儿、乞丐和过路人施舍;主张停止部族之间的血亲复仇;限制高利贷,善待和释放奴隶。这些主张

A.具有明显的时代局限 B.促进了社会的昌盛繁荣

C.结束了教派仇杀 D.具有人文关怀,有助于缓和社会矛盾

9.模仿和创新相结合是日本民族的一大特色,主要体现为“汉化”和“欧化”。其中“汉化”是指

A.大化改新 B.奴隶制民主政治 C.《汉谟拉比法典》 D.种姓制度

10.伊斯兰教鼓励穆斯林远行求学,“贫困不能阻,艰险不能移,沙漠的酷热,大海的惊涛,他们都视之坦途。因为在他们心中,已深深扎下了求知即是圣战的信念。”这侧面反映出( )

A.阿拉伯文化兼收并蓄 B.穆斯林勇于追求知识

C.伊斯兰教崇尚知识 D.伊斯兰教影响深远

11..阿拉伯人伊本 西那的医学著作《医典》传入欧洲后,长期是西方大学的医学教科书。至15世纪,《医典》在西方被重印了 15次。材料说明( )

A.阿拉伯文化大量吸收、消化外来文化 B.阿拉伯人为世界文化发展作出了重大贡献

C.阿拉伯文化是西方文明的起源 D.阿拉伯人将中国的印刷术传入欧洲

12.15~16世纪,奥斯曼帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。这从侧面说明

A.奥斯曼帝国的建立是新航路开辟的重要原因

B.奥斯曼帝国的政策不能顺应时代发展的潮流

C.奥斯曼帝国的政策增加了政府的收入

D.奥斯曼帝国经济实力强大,能够左右东西方贸易

13.小亚细亚是一个历史的名称,其范围相当于今天的土耳其共和国,是联结亚欧大陆的通道。自公元1世纪起,这里先后处于几个跨洲大帝国的统治之下。按照时间顺序,依次是( )

A.罗马帝国、拜占庭帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国

B.拜占庭帝国、阿拉伯帝国、罗马帝国、奥斯曼帝国

C.罗马帝国、拜占庭帝国、奥斯曼帝国、阿拉伯帝国

D.罗马帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国、拜占庭帝国

14.阿拉伯帝国成为地跨欧亚非三洲的大帝国时

A.日本正在进行大化改新 B.中国正处于大唐盛世

C.儒学在东南亚地区流行 D.利玛窦来华传播教义

15.阿拉伯帝国时期学者花拉子密(780-850)汲取印度、波斯和希腊天文历算的相关成就,参照新的观测资料,编制《花拉子密历表》。白塔尼(850-929)在希腊天文学理论的基础之上,根据长期的天体观测,发现地球的近日点运动即地球运行的轨道呈经常变化的椭圆形状。这反映出( )

A.东西方文化的碰撞冲突 B.民间交往是文明交流的主要途径

C.阿拉伯文化的兼收并蓄 D.科学革命在阿拉伯帝国率先兴起

16.古代日本“幕府”一词指将领的军帐。12世纪晚期,武士集团首领源赖朝获得“征夷大将军”称号,拥有独立于朝廷的政治、军事权力。此事件的影响是

A.大庄园出现 B.武士集团形成 C.幕府统治开始 D.天皇权力加强

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 早在阿拉伯国家成立之初,穆罕默德就注重提高阿拉伯人的文化水平。因此,历代都比较注重对先进文化的摄取。一方面积极网罗各种人才为帝国服务,一方面组织力量大力翻译和研究古代希腊、波斯和印度的文化典籍与著作。经过长期的努力,帝国境内的希腊文化、波斯文化、印度文化和阿拉伯的传统文化被整合起来,形成一种崭新的阿拉伯文化。

——摘编自朱寰《世界上古中古史》

材料二 阿拉伯帝国在政治上经常分裂,但在文化上却建立了一个非常广阔的阿拉伯文化区。这个文化区,既有古代东方文化的韵味,又有西方文化的气质,阿拉伯文化是东西文化的综合和创新。埃及、叙利亚、美索不达米亚、波斯、希腊诸地的文化,都在阿拉伯帝国时代得到了广泛的接触和交流,在保留各自特点的基础上带上了浓厚的伊斯兰教色彩。

——马克垚主编《世界文明史》

材料三 上自哈里发,下至平民,所有的人仿佛忽然间变成学生或文学的奖励者。一般人为求学而游历欧亚非三洲,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归,把他们储蓄的宝藏,分给发奋的学生们,并且孜孜不倦地编辑许多典籍,其卷帙之伟大与内容之丰富,不亚于现代的百科全书,而其对于现代科学的贡献,远非一般人的想象所及。

——【英】尼科尔森《阿拉伯文学史》

(1)根据材料一,概括阿拉伯统治者在文化领域采取的主要措施。

(2)依据上述材料,结合课文内容,谈谈阿拉伯帝国文化的特点及其繁荣的原因。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 《日本书纪》卷二十五记载:

“大化二年(646年)春正月甲子朔,贺正礼毕即宣改新之诏”……“其三曰,初造户籍、计账、班田授受之法。凡五十户为里,每里置长一人,掌按检户口,课殖农桑,禁察非违,催驱赋役。若山谷阻险,地远人稀之处,随便量置。凡田长三十步、广十二步为段,十段为町。段租稻两束两把,町租稻二十二束”。“其四曰,罢旧赋役而行田之调……”即废除原有之赋役,以租庸调取代之,具体做法是:受田农民必须向国家交谷物(租),服劳役或纳布代役(庸),交地方土产(调)。

——冯玮著《日本通史》

(1)根据材料一,概括“改新”的相关内容,分析其影响。

材料二 高丽王朝(918—1392年)为了普及儒家文化和汉文学,培养国家栋梁之才的儒学教育制度,创置了学校。《高丽史》卷74《选举志序》中也提到“三国以前,未有科举之法。高丽太祖,首建学校,而科举取士未遑焉。(958年)光宗用双冀言,以科举选士,自此文风始兴。大抵其法,颇用唐制。”

——摘编自姜夏《高丽中期汉诗研究》

(2)材料二反映高丽王朝采取了怎样的政策?有何影响。

参考答案:

1.D2.D3.A4.A5.A6.C7.C8.D9.A10.A11.B12.B13.A14.B15.C16.C

17.(1)重视人才;翻译、研究、摄取东西方文化;整合东西方文化。

(2)特点:兼有东西方文化的特征;综合与创新。

原因:帝国经济发展;社会相对稳定;统治者提倡和重视;阿拉伯人热爱学习、热爱文学;吸取其他文明的成果并加以创造;兼容并蓄、开放性。

18.(1)内容:仿效中国唐朝制度,实行班田收授法,实行租庸调制度。影响:加强了中央集权。

(2)政策:传播儒家文化和汉文学,建立学校教育制度,模仿中国唐朝制度实行科举考试选官制度。影响:科举制度的引进极大地推动了高丽王朝的文学和文化发展;科举制度的平等、公正促进了文化教育的发展。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体