15-1《谏太宗十思疏》同步练习 (含解析)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 15-1《谏太宗十思疏》同步练习 (含解析)统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 54.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《谏太宗十思疏》同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、填空题

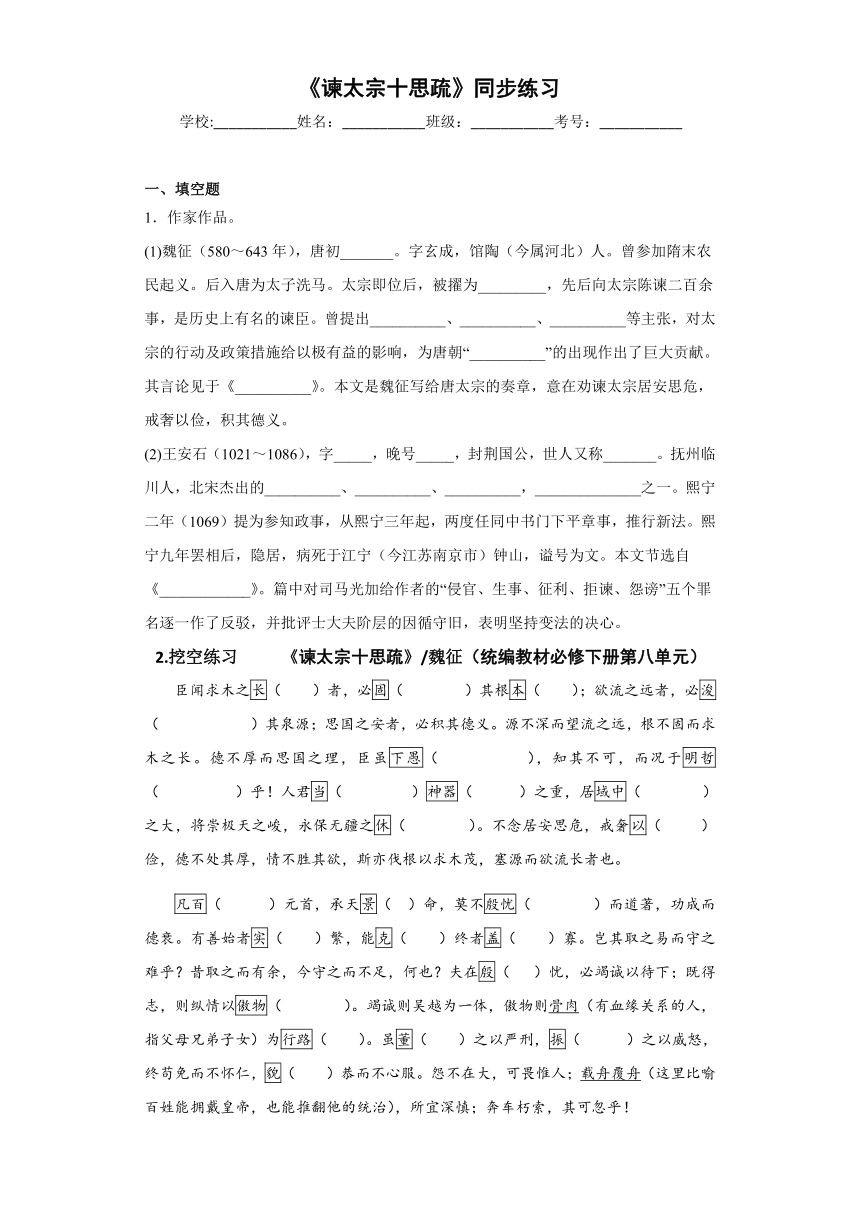

1.作家作品。

(1)魏征(580~643年),唐初_______。字玄成,馆陶(今属河北)人。曾参加隋末农民起义。后入唐为太子洗马。太宗即位后,被擢为_________,先后向太宗陈谏二百余事,是历史上有名的谏臣。曾提出__________、__________、__________等主张,对太宗的行动及政策措施给以极有益的影响,为唐朝“__________”的出现作出了巨大贡献。其言论见于《__________》。本文是魏征写给唐太宗的奏章,意在劝谏太宗居安思危,戒奢以俭,积其德义。

(2)王安石(1021~1086),字_____,晚号_____,封荆国公,世人又称_______。抚州临川人,北宋杰出的__________、__________、__________,______________之一。熙宁二年(1069)提为参知政事,从熙宁三年起,两度任同中书门下平章事,推行新法。熙宁九年罢相后,隐居,病死于江宁(今江苏南京市)钟山,谥号为文。本文节选自《____________》。篇中对司马光加给作者的“侵官、生事、征利、拒谏、怨谤”五个罪名逐一作了反驳,并批评士大夫阶层的因循守旧,表明坚持变法的决心。

2.挖空练习 《谏太宗十思疏》/魏征(统编教材必修下册第八单元)

臣闻求木之长( )者,必固( )其根本( );欲流之远者,必浚( )其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而望流之远,根不固而求木之长。德不厚而思国之理,臣虽下愚( ),知其不可,而况于明哲( )乎!人君当( )神器( )之重,居域中( )之大,将崇极天之峻,永保无疆之休( )。不念居安思危,戒奢以( )俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

凡百( )元首,承天景( )命,莫不殷忧( )而道著,功成而德衰。有善始者实( )繁,能克( )终者盖( )寡。岂其取之易而守之难乎?昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷( )忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物( )。竭诚则吴越为一体,傲物则骨肉(有血缘关系的人,指父母兄弟子女)为行路( )。虽董( )之以严刑,振( )之以威怒,终苟免而不怀仁,貌( )恭而不心服。怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟(这里比喻百姓能拥戴皇帝,也能推翻他的统治),所宜深慎;奔车朽索,其可忽乎!

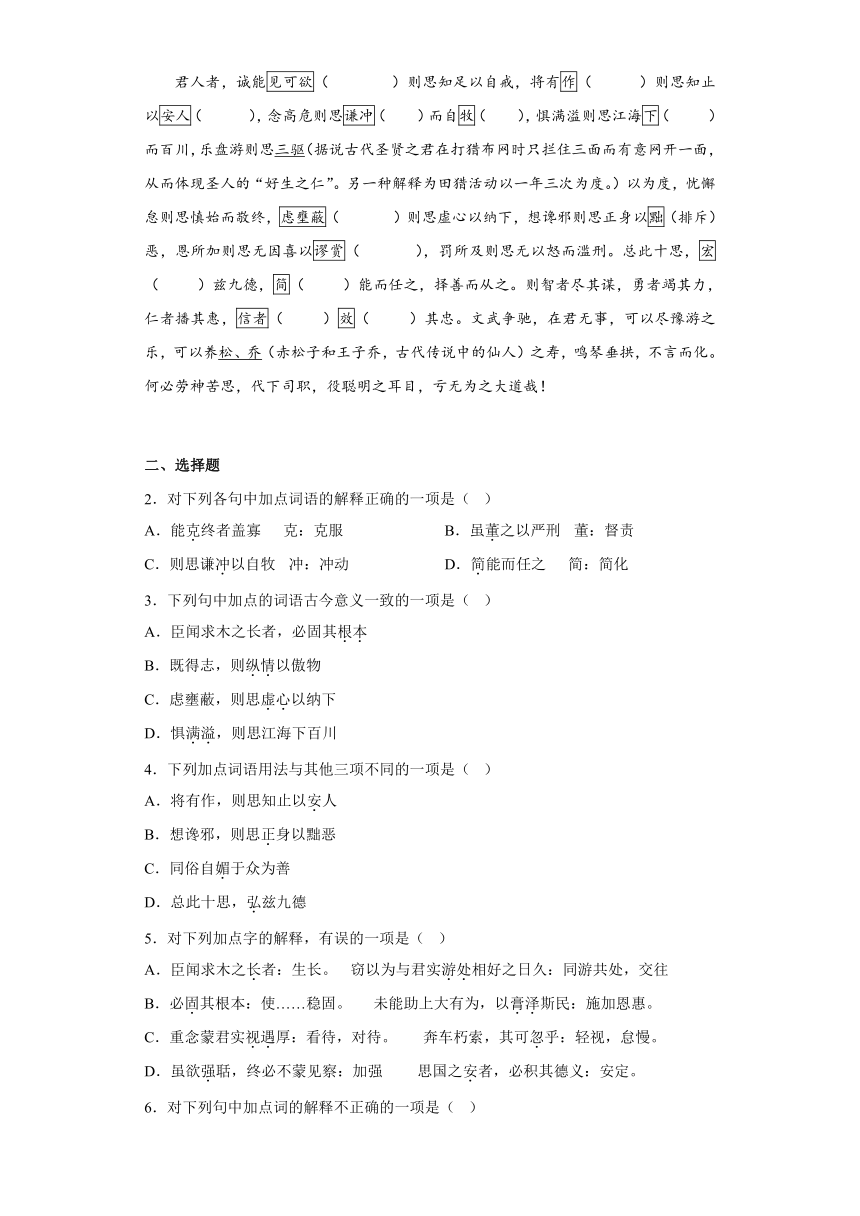

君人者,诚能见可欲( )则思知足以自戒,将有作( )则思知止以安人( ),念高危则思谦冲( )而自牧( ),惧满溢则思江海下( )而百川,乐盘游则思三驱(据说古代圣贤之君在打猎布网时只拦住三面而有意网开一面,从而体现圣人的“好生之仁”。另一种解释为田猎活动以一年三次为度。)以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽( )则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜(排斥)恶,恩所加则思无因喜以谬赏( ),罚所及则思无以怒而滥刑。总此十思,宏( )兹九德,简( )能而任之,择善而从之。则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者( )效( )其忠。文武争驰,在君无事,可以尽豫游之乐,可以养松、乔(赤松子和王子乔,古代传说中的仙人)之寿,鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

二、选择题

2.对下列各句中加点词语的解释正确的一项是( )

A.能克终者盖寡 克:克服 B.虽董之以严刑 董:督责

C.则思谦冲以自牧 冲:冲动 D.简能而任之 简:简化

3.下列句中加点的词语古今意义一致的一项是( )

A.臣闻求木之长者,必固其根本

B.既得志,则纵情以傲物

C.虑壅蔽,则思虚心以纳下

D.惧满溢,则思江海下百川

4.下列加点词语用法与其他三项不同的一项是( )

A.将有作,则思知止以安人

B.想谗邪,则思正身以黜恶

C.同俗自媚于众为善

D.总此十思,弘兹九德

5.对下列加点字的解释,有误的一项是( )

A.臣闻求木之长者:生长。 窃以为与君实游处相好之日久:同游共处,交往

B.必固其根本:使……稳固。 未能助上大有为,以膏泽斯民:施加恩惠。

C.重念蒙君实视遇厚:看待,对待。 奔车朽索,其可忽乎:轻视,怠慢。

D.虽欲强聒,终必不蒙见察:加强 思国之安者,必积其德义:安定。

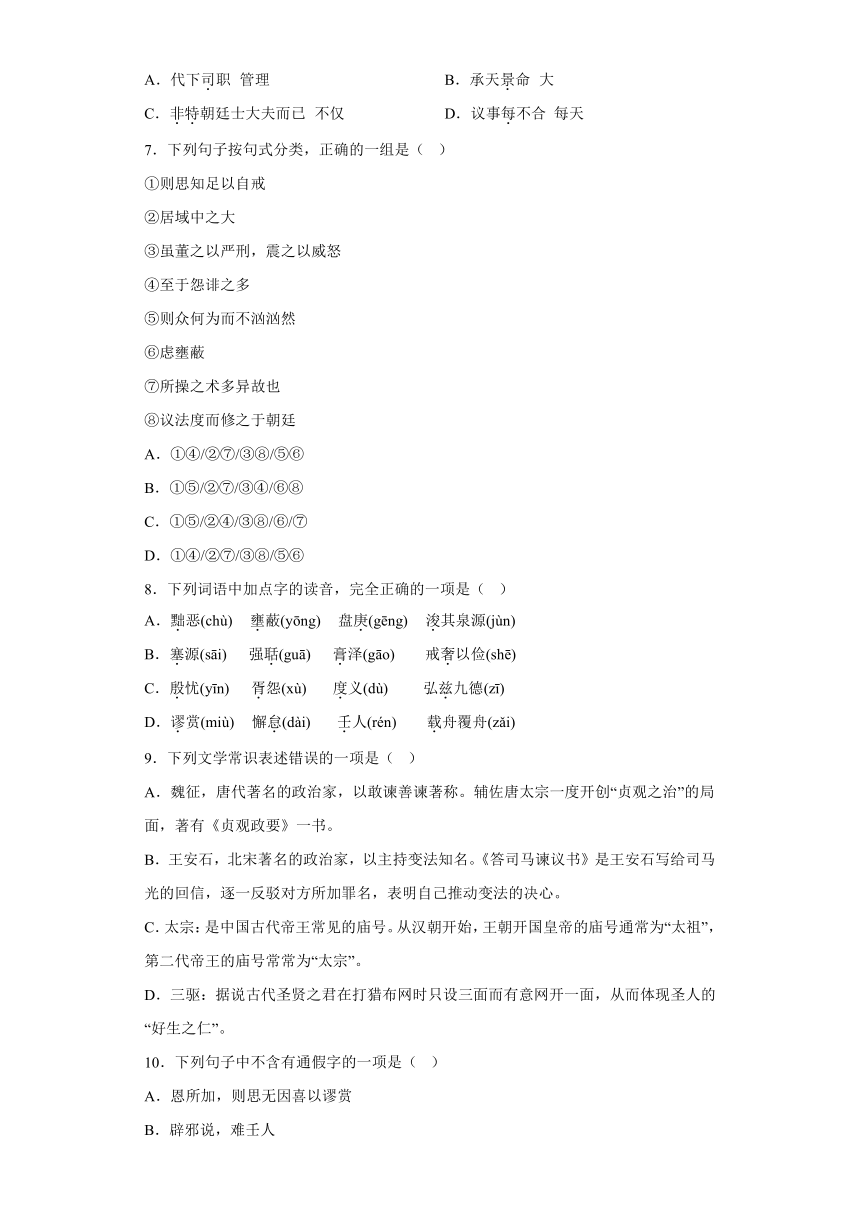

6.对下列句中加点词的解释不正确的一项是( )

A.代下司职 管理 B.承天景命 大

C.非特朝廷士大夫而已 不仅 D.议事每不合 每天

7.下列句子按句式分类,正确的一组是( )

①则思知足以自戒

②居域中之大

③虽董之以严刑,震之以威怒

④至于怨诽之多

⑤则众何为而不汹汹然

⑥虑壅蔽

⑦所操之术多异故也

⑧议法度而修之于朝廷

A.①④/②⑦/③⑧/⑤⑥

B.①⑤/②⑦/③④/⑥⑧

C.①⑤/②④/③⑧/⑥/⑦

D.①④/②⑦/③⑧/⑤⑥

8.下列词语中加点字的读音,完全正确的一项是( )

A.黜恶(chù) 壅蔽(yōng) 盘庚(gēng) 浚其泉源(jùn)

B.塞源(sāi) 强聒(guā) 膏泽(gāo) 戒奢以俭(shē)

C.殷忧(yīn) 胥怨(xù) 度义(dù) 弘兹九德(zī)

D.谬赏(miù) 懈怠(dài) 壬人(rén) 载舟覆舟(zǎi)

9.下列文学常识表述错误的一项是( )

A.魏征,唐代著名的政治家,以敢谏善谏著称。辅佐唐太宗一度开创“贞观之治”的局面,著有《贞观政要》一书。

B.王安石,北宋著名的政治家,以主持变法知名。《答司马谏议书》是王安石写给司马光的回信,逐一反驳对方所加罪名,表明自己推动变法的决心。

C.太宗:是中国古代帝王常见的庙号。从汉朝开始,王朝开国皇帝的庙号通常为“太祖”,第二代帝王的庙号常常为“太宗”。

D.三驱:据说古代圣贤之君在打猎布网时只设三面而有意网开一面,从而体现圣人的“好生之仁”。

10.下列句子中不含有通假字的一项是( )

A.恩所加,则思无因喜以谬赏

B.辟邪说,难壬人

C.虽董之以严刑,振之以威怒

D.不复一一自辨

11.对下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.念高危则思谦冲而自牧 自牧:加强自身的道德修养

B.乐盘游则思三驱以为度 三驱:田猎时设网三面,留一面不设,指田猎有度,不过分捕杀

C.亏无为之大道哉 大道:最高的境界

D.何必劳神苦思,代下司职 司职:司仪

12.下列句子中的重点词语的解释,不正确的一项是( )

A.念高危则思谦冲而自牧。 自牧:加强自身的道德修养

B.永保无疆之休。 休:福禄,喜庆。

C.夫在殷忧,必竭诚以待下。 殷忧:深深忧虑。殷:深。

D.虽董之以严刑,振之以威怒。 董:惩罚,使……明晰。

13.对下列各句文言句式的判断,不正确的一项是( )

A.斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也(判断句)

B.虽董之以严刑 (状语后置句)

C.奔车朽索,其可忽乎(宾语前置句)

D.不能容于远近(被动句)

14.下列各句中,加点词语的用法与其他三项不同的一项是( )

A.将有作则思知止以安人

B.想谗邪则思正身以黜恶

C.乐盘游则思三驱以为度

D.总此十思,弘兹九德

15.下列加点字的理解,全都正确的一项是( )

A.①董之以严刑(督查)②既得志,则纵情以傲物(物体)

B.③总此十思,弘兹九德(光大)④臣闻求木之长者,必固其根本(坚固)

C.⑤何必劳神苦思(使……劳累)⑥役聪明之耳目(聪慧)

D.⑦故今具道所以(详细地)⑧辟邪说,难壬人(排斥)

16.下列句子中,不属于特殊句式的一项是( )

A.既得志,则纵情以傲物 B.斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也

C.乐盘游则思三驱以为度 D.振之以威怒

17.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.德不厚而望国之治 治:安定

B.凡百元首,承天景命 景:崇敬

C.虽董之以严刑 董:督察

D.简能而任之 简:选择

18.下列句子中加点词的解释,错误的一项是( )

A.必固其根本 根本:树根

B.人君当神器之重 当:主持,掌管

C.凡百元首,承天景命 景:大

D.虽董之以严刑 董:懂得

19.下列各句中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.奔车朽索,其可忽乎 则智者尽其谋

B.将有作,则思知止以安人 此则岳阳楼之大观也

C.罚所及,则思无因怒而滥刑 失其所与,不知

D.则思知止以安人 虽董之以严刑

三、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下列小题。

魏征谏太宗十思疏

略

(二)太宗答魏征

省频抗表,诚极忠款,言穷切至。披览忘倦,每达宵分。非公体国情深,启沃义重,岂能示以良图,匡其不及!朕闻晋武帝自平吴已后,务在骄奢,不复留心治政。何曾退朝谓其子劭曰:“吾每见主上不论经国远图,但说平生常语,此非贻厥子孙者,尔身犹可以免。”指诸孙曰:“此等必遇乱死。”及孙绥,果为淫刑所戮。前史美之,以为明于先见。朕意不然,谓曾之不忠,其罪大矣。夫为人臣当进思尽忠退思补过将顺其美匡救其恶所以共为治也。曾位极台司,名器崇重,当直辞正谏,论道佐时。今乃退有后言,进无廷诤,以为明智,不亦谬乎!危而不持,焉用彼相?公之所陈,朕闻过矣。当置之几案,事等弦、韦(注),必望收彼桑榆,期之岁暮,不使“康哉良哉”,独美于往日,若鱼若水,遂爽于当今。迟复嘉谋,犯而无隐。朕将虚襟静志,敬伫德音。

【注】韦、弦:韦,柔软的皮;弦,弓弦。当年西门豹曾身佩软皮,董安于佩戴强弓。在这里韦、弦代指有益的规劝。

20.下列加点词的解释,正确的一项是( )

A.人君当神器之重 当:处于

B.永保无疆之休 休:休息

C.纵情以傲物 物:事物

D.此非贻厥子孙者 厥:相当于“其”

21.下列各项中加点的词,意义和用法都相同的一项是( )

A.必固其根本 匡其不及

B.根不固而求木之长 危而不持

C.居域中之大 议法度而修之于朝廷

D.斯亦伐根以求木茂 虑壅蔽则思虚心以纳下

22.下列对文中语句的断句,正确的一项是( )

A.夫为人臣/当进思尽忠/退思补过/将顺其美/匡救其恶/所以共为治也

B.夫为人/臣当进思尽忠/退思补过/将顺其美匡/救其恶/所以共为治也

C.夫为人臣/当进思尽/忠退思补/过将顺其美/匡救其恶所/以共为治也

D.夫为人/臣当进思尽/忠退思补/过将顺其美/匡救其恶/所以共为治也

23.将下面的句子译为现代汉语。

(1)虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁。

(2)及孙绥,果为淫刑所戮。前史美之,以为明于先见。

阅读下面文字,完成下面小题。

(一)

谏太宗十思疏

(唐)魏征

略

(二)

答司马谏议书

(宋)王安石

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。虽欲强聒,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。重念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为怨者故改其度,度义而后动,是而不见可悔故也。如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

无由会晤,不任区区向往之至!

24.为下面文段中画线句断句,正确的一项是( )

辙生十有九年矣。其居家所与游者不过其邻里乡党之人所见不过数百里之间无高山大野可登览以自广百氏之书虽无所不读然皆古人之陈迹不足以激发其志气。恐遂汩没,故决然舍去,求天下奇闻壮观,以知天地之广大。

(选自苏辙《上枢密韩太尉书》)

A.其居家所与/游者不过其邻里乡党之人/所见不过数百里之间/无高山大野可登览/以自广/百氏之书虽无所不读/然皆古人之陈迹不足/以激发其志气

B.其居家所与游者/不过其邻里乡党之人所见/不过数百里之间/无高山大野可登览以自广/百氏之书/虽无所不读/然皆古人之陈迹不足/以激发其志气

C.其居家所与/游者不过其邻里乡党之人/所见不过数百里之间/无高山大野可登/览以自广百氏之书/虽无所不读/然皆古人之陈迹不足以激发/其志气

D.其居家所与游者/不过其邻里乡党之人/所见不过数百里之间/无高山大野可登览以自广/百氏之书虽无所不读/然皆古人之陈迹/不足以激发其志气

25.下列加点的实词含义相同的一组是( )

A.臣闻求木之长者 吾爱孟夫子,风流天下闻

B.善始者实繁 春华秋实

C.振之以威怒 振长策而御宇内

D.塞源而欲流长也 源不深而望流之远

26.下面对原文有关内容的分析,不正确的一项是( )

A.《谏太宗十思疏》第二段从创业守成、人心向背等方面论述“居安思危”的道理。“怨不在大,可畏惟人:载舟覆舟,所宜深慎”,将君和民的关系比作舟与水的关系,发人深省。

B.《谏太宗十思疏》第三段提出“居安思危”的具体做法,即“十思”。“十思”的核心是正己安人。文章最后从正面论述做到“十思”的好处,描绘出“垂拱而治”的政治理想。

C.《答司马谏议书》首先交代写信的原因,言语委婉有致;接着进行合情合理的辩驳,有理有据,层层深入;最后表明态度,不失赠答之礼。

D.《答司马谏议书》第三段紧承“怨诽之多,则固前知其如此也”,从历史角度表现出作者坚持改革、绝不为流言俗语所动摇的立场和决心。

27.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。

(2)窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。

阅读下面文言文,完成下面小题。

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而岂望流之远,根不固而何求木之长。德不厚而思国之治,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎!人君当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休。不念居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

凡百元首承天景命莫不殷忧而道著功成而德衰有善始者实繁能克终者盖寡,岂其取之易而守之难乎昔取之而有余今守之而不足何也夫在殷忧,必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物。竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人:载舟覆舟,所宜深慎。奔车朽索,其可忽乎?

(节选自《谏太宗十思疏》)

28.下列对文中画浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.凡百元首/承天景命/莫不殷忧而道著/功成而德衰/有善始者实繁/能克终者盖寡/岂其取之易而守之难乎/昔取之而有余/今守之而不足/何也

B.凡百元首/承天景命/莫不殷忧/而道著/功成/而德衰/有善始者实繁/能克终者/盖寡/岂其取之易/而守之难乎/昔取之而有余/今守之而不足/何也

C.凡百元首/承天景命/莫不殷忧而道著/功成/而德衰/有善始者实繁/能克终者盖寡/岂其取之易/而守之难乎/昔取之而有余/今守之而不足/何也

D.凡百元首/承天景命/莫不殷忧而道著/功成/而德衰/有善始者实繁/能克终者盖寡/岂其取之易/而守之难乎/昔取之/而有余/今守之而不足/何也

29.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.德不厚而望国之理: 理:安定

B.虽董之以严刑 董:督察

C.凡百元首,承天景命 景:崇敬

D.奔车朽索 奔:奔驰

30.下面对这两段文字的分析不正确的一项是( )

A.第一段提出了全文要阐明的人君必须“居安思危,戒奢以俭”的主旨。

B.第二段以历代帝王为例说明打天下容易,守天下难的道理。

C.第一段用了两个比喻,先从正面喻证治国必积德,再从反面说明德不厚国不可长治久安。

D.第二段指出了历代帝王不能善始善终的根本原因是忽视了人民的力量。

31.把文中划横线的句子翻译成现代汉语。

(1)人君当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休。

(2)竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。

四、古代诗歌阅读

阅读下面这首诗,完成问题。

述怀·出关

(唐)魏征

中原初逐鹿,投笔事戎轩。

纵横计不就,慷慨志犹存。

杖策谒天子,驱马出关门。

请缨①系南粤,凭轼下东藩。

郁纡陟高岫,出没望平原。

古木鸣寒鸟,空山啼夜猿。

既伤千里目,还惊九逝魂。

岂不惮艰险,深怀国土恩。

季布er5无二诺,侯赢重一言。

人生感意气,功名谁复论。

【注】①请缨:出自《汉书·终军传》:“(汉武帝)乃遣军使南越,说其王,欲令入朝,比内诸侯。军自请,愿受长缨,必羁南越王而致之阙下。②季布:楚汉时人,以信守诺言、讲信用而着称。

32.本诗多处运用了典故,有些典故最终演化为成语,请写出本诗中蕴含的两个成语。

33.后人认为魏征此诗雄浑古朴的气势注人南朝的绮丽工整之中,一扫六朝以宋柔靡轻艳之风的积弊。请从用词、用句、用典等三个角度来分析本诗“雄浑工整相融”的特点。

五、情景默写

34.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《谏太宗十思疏》中用对比的手法来说明竭诚待人和轻视他人而带来不同结果的句子是:________, ________。

(2)《谏太宗十思疏》中,魏征期望达到的理想政治境界是:________,_________。

(3)《谏太宗十思疏》“十思”中告诫君王兴建要适可而止、要谦虚有修养的的两句是:_________ ,________。

(4)《谏逐客书》中,作者谈及导致国家没有丰厚的实力和强大的名声的原因两句是“________,________” 。

(5)在《谏逐客书》中,李斯先后列举泰山高大和河海深邃的例子,目的是:________,________ 。

(6)《谏逐客书》中以成就统一大业作为出发点,说明重物轻人、驱逐外来人才错误的句子是:“________,________”。

35.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(1)《谏太宗十思疏》中作者用对比的手法来说明竭诚待人和轻视他人而带来不同结果的句子是:“_____,___________。”

(2)《谏太宗十思疏》中作者指出所谓取天下易守天下难的缘由是:“__________,_____________”。

(3)《谏太宗十思疏》中作者指出君主应该选拔有才能的人,听取好的意见的两句是:“______________,______________。”

(4)《答司马谏议书》中王安石对司马光在来信中对自己因推行变法而冠之以“征利”罪名加以反驳的两句是:“___,___。”

(5)《答司马谏议书》中王安石在文中揭示当下朝廷弊病的句子是“_____________,_____________ ”。

36.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《谏太宗十思疏》中,魏征直接指出古代很多帝王不能做到善始善终的句子是:“________,________。”

(2)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为如果唐太宗能全面做到“十思”的要求和弘扬“九德”,并且在用人和从谏方面做到“_____,________”,那么管理好这个国家就是一件很轻松的事了。

(3)在《谏太宗十思疏》中,魏征期望达到的理想政治境界是:_________,_______。

37.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)子路设想的“千乘之国”夹在几个大国中间,面临着 “____________,____________ ”的困难。

(2)《侍坐》中,孔子没有直接让弟子言志,而是先用温和自谦的话打消学生的顾虑,为他们创造一个轻松、亲切、活跃的环境。他说:“____________,____________。”

(3)《谏太宗十思疏》中,劝皇帝虚心纳谏,端正自己,疏远小人的两条是:____________,____________。

(4)《谏太宗十思疏》中用对比的手法来说明竭诚待人和轻视他人而带来不同结果的句子是:____________,____________。

(5)《谏太宗十思疏》中用“____________,____________”说明人们开始都能做得很好,但很少能坚持到最后。

38.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)魏征在《谏太宗十思疏》中用“_____,_____”说明人们开始都能做得很好,但很少有能坚持到最后的。

(2)《谏太宗十思疏》开篇用生动的比喻推理引出本文的中心论题:___,___。

(3)《谏太宗十思疏》中劝君主待人诚恳、不可倨傲的句子是:____,____。

39.《谏太宗十思疏》

(1)《谏太宗十思疏》中运用比兴手法,以“树木”为比兴之物,引出治国与德义之间关系的两句话:“________,________。”

(2)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为,要想泉水流得远,就“________”;要想国家安宁,就“________”。

(3)《谏太宗十思疏》一开始,作者运用了比喻的手法,以“固本浚源”为喻推理,从而引出了中心论点:“________,________。”

(4)《谏太宗十思疏》中概括历代君王能创业不能守业的句子:“________,________。”

(5)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为江山取之有余,守之不足的原因:“________,________”,所以应该戒骄奢。

(6)在《谏太宗十思疏》中,魏征运用对比手法,阐明诚心诚意待人和傲视别人的不同结果的两句:“________,________。”

(7)《谏太宗十思疏》中“十思”的核心内容是正已安人,但具体又有所侧重,其中在欲望方面,用“________,________,________”警戒人君戒奢侈、懂得知足。

(8)在《谏太宗十思疏》中,“________,________”两句告诉统治阶级,将要兴建什么,就要想到适可而止,从而方可使百姓安宁。

(9)在《谏太宗十思疏》中,与“海纳百川,有容乃大”意思相近的两句话:“________,________。”

(10)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为,如果担心言路不通受到蒙蔽,就应该“________”;如果担心朝中可能会出现谗佞奸邪,就应该“________”。

六、语言表达

40.阅读下面的语段,用一句话概括六朝古都建康的变迁。要求:不超过50个字。

公元589年,隋灭了陈,统一全国。隋文帝下令将六朝古都建康(今南京)的城邑和宫殿全部毁掉,改为耕地,以免被人占领继续称帝。隋炀帝大业二年(606年),又将建康、同夏、秣陵三县并入江宁,废临沂、丹阳、湖熟三县,属地也并入江宁,建康被降到了般州县的地位。此时的王谢显族早已败落,秦淮河也失去了往昔的流光溢彩。不久,隋为唐所灭,连年的战乱把六朝的古迹摧毁得所剩无几,原本繁华的都城满目疮痍,到处是断垣残瓦的景象。乌衣巷的高府华第遍地野草,焦土昏鸦,一片荒凉。

41.请你以唐太宗的口吻,给魏征写一段话,表达读了《谏太宗十思疏》之后的感受。

要求:①内容合理;②用语得体;③不需要写称呼、落款等。

42.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过10个字。

“藏粮于民”一直是我国传统的储粮方式。近年来,我国粮食产量持续保持高位,牢牢地把“粮袋子”抓在了自己手里。老百姓常说,“手中有粮,心中不慌”,然而在粮食连年丰收、国家粮库充盈的今天, ①__,不少农户家庭甚至”零存粮”。农民存粮积极性不高,不禁让人②____。居安当思危,当务之急,国家应出台政策、采取措施,③______,这样才能在粮食安全方面“防患于未然”。

43.在下文标号的横线处续写句子。要求:(1)续写的句子要符合文意,与下文衔接自然,文意贯通。(2)①②处的句子要与它前面画横线的句式相同。(3)③句要从正反两方面对整段文字作总结。

历史是一面镜子。假如当初商纣王能广开言路,察纳忠言,何至于落得个身败名裂、葬身火海的下场呢?

①:__________________.

然而,反过来说,如果当初齐威王不采纳邹忌的讽谏,又怎么能取得“战胜于朝廷”的结果呢?

②:_________________

综上所述,不难看出:

③:_________________

参考答案:

政治家 议谏大夫 “薄赋敛” “轻租税” “宽仁治天下”“兼听则明,偏听则暗”“居安思危,戒奢以俭”(任写三空) “贞观之治” 《贞观政要》 介甫 半山 王荆公 政治家 思想家 文学家 唐宋八大家 《临川先生文集》

古诗文挖空练一练

《谏太宗十思疏》/魏征(统编教材必修下册第八单元)

臣闻求木之长(生长,这里指长得好)者,必固(使……牢固)其根本(树根);欲流之远者,必浚(疏通,挖深)其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而望流之远,根不固而求木之长。德不厚而思国之理,臣虽下愚(极愚昧无知的人),知其不可,而况于明哲(明智的人)乎!人君当(主持、掌管)神器(神器,指帝位。古时认为“君权神授”,所以称帝位为“神器”)之重,居域中(天地之间)之大,将崇极天之峻,永保无疆之休(喜庆、福禄)。不念居安思危,戒奢以(用、行)俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

凡百(所有的)元首,承天景(大)命,莫不殷忧(深深忧虑)而道著,功成而德衰。有善始者实(的确)繁,能克(能够)终者盖(表推测语气)寡。岂其取之易而守之难乎?昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷(深)忧,必竭诚以待下;既得志则纵情以傲物(傲视别人、看不起别人)。竭诚则吴越为一体,傲物则骨肉(有血缘关系的人,指父母兄弟子女)为行路(路人)。虽董(监督、督察、管理)之以严刑,振(通“震”,震慑、威吓)之以威怒,终苟免而不怀仁,貌(表面上)恭而不心服。怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟(这里比喻百姓能拥戴皇帝,也能推翻他的统治),所宜深慎;奔车朽索,其可忽乎!

君人者,诚能见可欲(看见(自己)贪图的东西)则思知足以自戒,将有作(建造、兴建)则思知止以安人(安民,使百姓安宁),念高危则思谦冲(谦虚)而自牧(修养、约束),惧满溢则思江海下(居……之下)而百川,乐盘游则思三驱(据说古代圣贤之君在打猎布网时只拦住三面而有意网开一面,从而体现圣人的“好生之仁”。另一种解释为田猎活动以一年三次为度。)以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽(担心耳目被堵塞蒙蔽。壅,堵塞)则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜(排斥)恶,恩所加则思无因喜以谬赏(不恰当的奖赏),罚所及则思无以怒而滥刑。总此十思,弘(弘扬、光大)兹九德,简(选拔)能而任之,择善而从之。则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者(诚信的人)效(献出)其忠。文武争驰,在君无事,可以尽豫游之乐,可以养松、乔(赤松子和王子乔,古代传说中的仙人)之寿,鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学常识的能力。

本题考查对唐代的魏征和北宋的王安石这两位历史人物的综合常识知识的了解和掌握,其中涉及字号、官职、身份定位、思想主张、作品等常识知识,考生平时应加强积累。

2.B

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.克:能,能够。句子翻译为:能够保持到底的大概很少。

C.冲:虚。句子翻译为:就想到要谦虚并加强自我修养。

D.简:选拔。句子翻译为:选拔有才能的人而任用他。

故选B。

3.D

【详解】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.根本,古义,树木的根。今义,事物的本质。

B.纵情,古义,任凭自己的感情。今义,尽情。

C.虚心,古义,使……心虚。今义,一种谦虚的美德。

D.满溢,古今同义,骄傲自满。

故选D。

4.C

【详解】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

A.“安”,使动用法,使……安宁。

B.“正”,使动用法,使……端正。

C.“媚”,形容词用作动词,谄媚,巴结。

D.“弘”,使动用法,使……弘扬。

故选C。

5.D

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义的能力。

D.“虽欲强聒,终必不蒙见察”句意是:即使想对您强行解说,最终也一定不会被您理解。强聒:硬在耳边啰嗦,强作解说。强:强行。

故选D。

6.D

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.句意:议论起事情常常意见不合。每:常常。

故选D。

7.C

【详解】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

①“则思知足以自戒”翻译为:就想到该知足来警惕自己。正常语序为:则思知足以戒自,为宾语前置句。

②“居域中之大”翻译为:处在天地间最高的地位。正常语序为:居大之域中,为定语后置句。

③“虽董之以严刑,震之以威怒”翻译为:虽然可以用严刑来监督他们,用声威震慑他们。正常语序为:虽以严刑董之,以威怒震之,为状语后置句。

④“至于怨诽之多”翻译为:至于那么多的怨恨和诽谤。正常语序为:至于多之怨诽,为定语后置句。

⑤“则众何为而不汹汹然”翻译为:这样一来,那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢?正常语序为:则众为何而不汹汹然,为宾语前置句。

⑥“虑壅蔽”翻译为:担心(言路)不通受蒙蔽。为语意被动句。

⑦“所操之术多异故也”翻译为:这是所持的见解有很大的不同的缘故。“……也”为标志的判断句。

⑧“议法度而修之于朝廷”翻译为:商议法律制度并在朝中修订。正常语序为:议法度而于朝廷修之,为状语后置句。

所以:①⑤为宾语前置句。②④为定语后置句。③⑧为状语后置句。⑥为被动句。⑦为判断句。

故选C。

8.A

【详解】本题考查学生识记现代汉语常用字字音的能力。

B.“塞源”的“塞”应读sè;“强聒”的“聒”应读guō。

C.“胥怨”的“胥”应读xū;“度义”的“度”应读duó。

D.“载舟覆舟”的“载”应读zài。

故选A。

9.A

【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

A.“著有《贞观政要》一书” 是错误的。《贞观政要》的作者是吴兢。

故选A。

10.B

【详解】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“无”通“毋”,不要。

B.句意:抨击荒谬言论,责难奸佞小人。没有通假字。

C.“振”通“震”,威吓。

D.“辨”通“辩”,辩解。

故选B。

11.D

【详解】本题考查学生理解文言实词含义的能力。

D.本句意为:何必劳神苦思,事事过问代替百官的职务呢。司职:担任某种职务,担负某种职责。

故选D。

12.D

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.“虽董之以严刑,振之以威怒”意思是“即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们)”。“董”,督责。

故选D。

13.C

【详解】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

C.“奔车朽索,其可忽乎”非特殊文言句式,为反问句。

故选C。

14.C

【详解】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

A.安:使动用法,使……安定。

B.正:使动用法,使……端正。

C.乐:意动用法,以……为乐。

D.弘:使动用法,使……光大。

故选C。

15.D

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.②物:人。句意:得志以后就放纵自己傲慢地对待一切人。

B.④固,使……稳固。句意:我听说,要想使树木生长得茂盛,必须使它的根部稳固。

C.⑥聪明:灵敏明亮,指耳聪目明。句意:役使自己灵敏的耳、明亮的眼睛。

故选D。

16.A

【详解】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

A.正常句式,句意是“得志以后就放纵自己傲慢地对待一切人”。

B.判断句,标志是“……者也”,句意是“这就像是砍断树根而希望树木茂盛,堵塞源头而希望河水长流一样了”。

C.省略句,“以为度”应为“以之为度”,句意是“喜爱狩猎,就想到网三面留一面”。

D.状语后置句,“振之以威怒”应为“以威怒振之”,句意是“用威势和怒责去震慑他们”。

故选A。

17.B

【详解】本题考查对文言实词的理解能力,涉及一词多义、古今异义、古代职官常识等。考生要根据课内的积累并结合语境,认真分析,确认词义。

B项,“景:崇敬”错误,“凡百元首,承天景命”的意思是:所有君主帝王,承受上天的重大使命。所以“景”的意思是“重大”。B错误。

故选B。

【点睛】推断文言实词的意思可以用因文定义法,由于任何一个实词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此考生可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个实词的具体义项。这是在推断词义时最为常用的一种方法,即把自己认为的意思代入具体语境中看句意是否通顺。代入后,如果句意通顺,那么可能就是正确的,反之必是错误的。

18.D

【详解】本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,首先应审题,明确选择的要求,如本题“对下列句子中加点的词解释,不正确的一项是”,这是针对文言实词中的一词多义现象设题,然后根据词语在句中的位置以及上下文确定义项。因为四个选项只有一个不对,可以使用代入法逐一进行排除。

D项,“董”,应译作“监督”。

故选D。

19.C

【详解】本题考查理解运用文言文中虚词的能力。关于“理解常见文言虚词在文中的意义和用法”这一考点,《考试大纲》已明确规定了18个文言虚词------而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。但在平时的学习中,有必要涉及这18个虚词之外的虚词。解答此类题型,首先要注重课本,系统积累;其次要根据语境分清虚实;再次要处理好用法与意义的关系:用法决定意义,用法不同,意义也不同。

A项,前一个“其”是副词,加强反问语气,相当于“难道、怎么”;后一个“其”是代词,可译作“他的”。

B项,前一个“则”是连词,可译作“就”;后一个“则”是副词,可译作“是”。

C项,两个“所”字都是助词,放在动词前,同动词结合,组成“所”字结构。“所”字结构是名词性短语,表示“所……的人”、“所……的事物”、“所……的情况”。

D项,前一个“以”是连词,可译作“用来”;后一个“以”是介词,可译作“用”。

故选C。

20.D 21.B 22.A 23.(1)即使用严酷的刑罚监督(人们),用威风怒气来吓唬(人们),(人们)最终苟且免于刑罚但不会感恩戴德。

(2)到了何曾的孙子何绥为官时,果然被滥施酷刑的司马越所杀。以前的史书称赞何曾有先见之明。

【解析】20.本题考查学生理解文言实词在文中意义的能力。

A.“当”,主持,掌握。句意:国君掌握帝位的重权。

B.“休”,美好,美善。句意:永保永无止境的美善。

C.“物”,人。句意:放纵自己的性情来傲视别人。

故选D。

21.本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.“其”,代词,它的。句意:必须稳固它的根部。

“其”,代词,自己。句意:弥补我的不足之处。

B.“而”,连词,却,表转折。句意:根不稳固却要求树木长得高大。

“而”,连词,却,表转折。句意:站立不稳时不来相扶。

C.“之”,助词,定语后置的标志。句意:在天地间尊大。

“之”,代词,它。句意:议订法令制度,并在朝廷上修正。

D.“以”,相当于“而”,连词,表目的。句意:这也(如同)挖断树根来要求树木茂盛。

“以”,连词,表修饰。句意:担心(言路)不通受蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见。

故选B。

22.本题考查学生文言文断句的能力。

句意:作为一名朝廷的官员,上朝时当为国家建言献策以尽忠义的本分,退朝时应当修身以弥补过失。国君有好的政令时要顺势助成,国君有缺失时要纠正补救,这样才能共同治理好国家。

“为”的宾语是“人臣”,“人臣”为偏正结构的词语,之间不断开,所以在“臣”后断开;其中“匡救”是固定词语,挽救而使回到正路上来,不能断开。据此排除BD。

“进思尽忠”和“退思补过”结构一致,“将顺其美”和“匡救其恶”结构一致,应分别断开;“所以”,表凭借,固定结构,不能断开。据此排除C。

故选A。

23.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“虽”,即使;“董”,监督;“怀”,感激。

(2)“及”,等到;“为……所”,被动句;“戮”,杀;“美”,称赞;“以为”,认为;“明于先见”,状语后置。

参考译文:

(一)魏征谏太宗十思疏

我听说想要树木生长,一定要稳固它的根;想要泉水流得远,一定要疏通它的源泉;想要国家安定,一定要厚积道德仁义。源泉不深却希望泉水流得远,根系不牢固却想要树木生长。道德不深厚却想要国家安定,我虽然地位低见识浅,(也)知道这是不可能的,更何况(您这)聪明睿智(的人)呢!国君处于皇帝的重要位置,在天地间尊大,就要推崇皇权的高峻,永远保持政权的和平美好。如果不在安逸的环境中想着危难,戒奢侈,行节俭,道德不能保持宽厚,性情不能克服欲望,这也(如同)挖断树根来求得树木茂盛,堵塞源泉而想要泉水流得远啊。

(古代)所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命,他们没有一个不为国家深切地忧虑而且治理成效显著的,但大功告成之后国君的品德就开始衰微了。国君开头做得好的确实很多,能够坚持到底的大概不多,难道是取得天下容易守住天下困难吗?过去夺取天下时力量有余,现在守卫天下却力量不足,这是为什么呢?通常处在深重的忧虑之中一定能竭尽诚心来对待臣民,已经成功,就放纵自己的性情来傲视别人。竭尽诚心,虽然一在北方,一在南方,也能结成一家,傲视别人,就会使亲人成为陌路之人。即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们),(臣民)只求苟且免于刑罚而不怀念感激国君的仁德,表面上恭敬而在内心里却不服气。(臣民)对国君的怨恨不在大小,可怕的只是百姓;(他们像水一样)能够负载船只,也能颠覆船只,这是应当深切谨慎的。疾驰的马车却用腐烂的绳索驾驭,怎么可以疏忽大意呢?

做国君的人,如果真的能够做到一见到能引起(自己)喜好的东西就要想到用知足来自我克制,将要兴建什么就要想到适可而止来使百姓安定,想到帝位高高在上就想到要谦虚并加强自我约束,害怕骄傲自满就想到要像江海那样能够(处于)众多河流的下游,喜爱狩猎就想到网三面留一面,担心意志松懈就想到(做事)要慎始慎终,担心(言路)不通受蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见,考虑到(朝中可能会出现)谗佞奸邪就想到使自身端正(才能)罢黜奸邪,施加恩泽就要考虑到不要因为一时高兴而奖赏不当,动用刑罚就要想到不要因为一时发怒而滥用刑罚。全面做到这十件应该深思的事,弘扬这九种美德,选拔有才能的人而任用他,挑选好的意见而听从它。那么有智慧的人就能充分献出他的谋略,勇敢的人就能完全使出他的力量,仁爱的人就能散播他的恩惠,诚信的人就能献出他的忠诚。文臣武将争先恐后前来效力,国君和大臣没有大事烦扰,可以尽情享受出游的快乐,可以颐养得像赤松子与王子乔那样长寿,皇上弹着琴垂衣拱手就能治理好天下,不用再说什么,天下人就已经都有教化了。为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,减损顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

(二)太宗答魏征

阅读了你的多次奏章,感觉到你的态度非常诚恳,你的意见言无不尽,恳切备至。我常常读到深夜而忘了疲倦。如果不是你忧国情深,竭诚忠告并晓以大义,又怎能把这些治国良策写出来,弥补我的不足之处呢。我听说晋武帝平定东吴之后,追求骄奢淫逸的生活,不再关心朝政。司徒何曾退朝后对他的儿子何劭说:“我每次上朝看到皇上不谈论治理国家的宏图大略,只谈论一些日常生活的琐事。这不是贻害子孙的事情吗?只是你还可以免除杀身之祸。”而何曾指着他的那些孙子说:“你们将会死于非命。”到了何曾的孙子何绥为官时,果然被滥施酷刑的司马越所杀。以前的史书称赞何曾有先见之明。我却不这样认为,我说何曾不忠的罪太大了。作为一名朝廷的官员,上朝时当为国家建言献策以尽忠义的本分,退朝时应当修身以弥补过失。国君有好的政令时要顺势助成,国君有缺失时要纠正补救,这样才能共同治理好国家。何曾官居三公之位,地位高而名望重,(既然发觉君主有缺点)应该当面直说和劝诫,讨论治国的正道来辅佐时政。而如今他是退朝后才发表议论,上朝时却不直言劝谏,还认为自己很明智,这不是很荒谬吗!站立不稳时不来相扶,要这种人做什么?你所提出的意见和建议,让我看到了自己的过失。我将把你的奏章放在桌子上,把它当成柔皮和弓弦,经常提醒自己。期望在年底时收到好的效果,把国家治理的更好,不让“康哉良哉”这样的歌曲只在尧舜的时代才流行。也让我们君臣之间鱼水相得的关系,更明显地出现在当今。未能早日回复你的好诤谏,只希望你能够犯颜直谏而无须隐瞒。我将会虚怀若谷、心平气和、恭敬地等待你的善言。

24.D 25.D 26.D 27.(1)虽然用严刑来督责人们,用声威来震慑他们,(人们)最终只是苟且免于刑罚但是并不会怀念(皇上的)仁慈,表面上恭敬而内心却不服气。

(2)我私下认为与君实您交往相好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张和方法大多不同。

【解析】24.本题考查学生准确断句的能力。句意为:我住在家里时,所交往的,不过是邻居同乡这一类人。所看到的不过是几百里之内的景物,没有高山旷野可以登临观览,以开阔自己的心胸。诸子百家的书,虽然无所不读,但是都是古人过去的东西,不能激发自己的志气。“所与”和“游者”构成所字结构,意为“所交往的”,故之间不断开,之后断开。“无高山大野可登览”是“以自广”的状语,中间不能断开,而应在“以自广”后断开。“登览”是固定词语,意为登临观览,中间不能断开。“不足以”是固定词组,意为不能够,中间不能断开。“其志气”是“激发”的宾语,中间不能断开。排除AC。“所见不过数百里之间”里的“所见”也是所字结构,“所见”应是指“我”的行为,而非指邻居同乡之人的见识,故在之前断开。“不足以”是固定词组,意为不能够,中间不能断开。排除B。故选D。

25.本题考查学生准确理解文言实词意义的能力。A.“闻”:听说/闻名、知名。句意为:我听说想要树木生长/我敬重孟先生的庄重潇洒,他为人高尚风流倜傥闻名天下。B.“实”:的确,实在/果实。句意为:国君开头做得好的实在很多/春天的花秋天的果实。C.“振”:震慑,威慑/挥舞。句意为:用威势和怒责去慑服他们/挥舞着长长的鞭子,让整个天下都听凭自己任意驱使。D.“流”:都是名词,水流的意思。句意为:堵住源头是想要泉水流得更长/ 源泉不深却希望泉水流得远。故选D。

26.本题考查学生原文有关内容的理解和分析的能力。D.“从历史角度表现出作者坚持改革、绝不为流言俗语所动摇的立场和决心”错误。根据原文“人习于苟且非一日……”“盘庚之迁,胥怨者民也……”可知,应是王安石从历史和现实两个角度说明。故选D。

27.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。(1)“董”,督责;“虽董之以严刑”,状语后置句,正常语序为“以严刑董之”;“苟”,苟且;“貌”,名词用作状语,表面上;(2)“以为”,认为;“恤”,忧虑;“游处相好”,交往相好;“所操之术”,所持的政治主张和方法;“故”,缘故。参考译文:

谏太宗十思疏

我听说想要树木长得好,一定要使它的根牢固;想要泉水流得远,一定要疏通它的源泉;想要国家安定,一定要厚积道德仁义。源泉不深却希望泉水流得远,根系不牢固却想要树木生长得高,道德不深厚却想要国家安定,微臣虽然愚笨,(也)知道这是不可能的,更何况(您这)聪明睿智(的人)呢!国君处于皇帝的重要位置,在天地间尊大,就要推崇皇权的高峻,永远保持政权的平和美好。如果不在安逸的环境中想着危难,戒奢侈而行节俭,道德不能保持宽厚,性情不能克服欲望,这也如同挖断树根却想要树木长得茂盛,堵塞源泉却想要泉水流得远一样啊!

(古代)所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命,他们没有一个不为国家深切地忧虑而且治理成效显著的,但一旦功业建成就德性衰减。国君开头做得好的实在很多,能够坚持到底的大概很少。难道是取得天下容易守住天下困难吗?当初取得天下时才能有余,现在守天下就显得才能不足,什么原因呢?因为处在深重的忧虑之中,一定能竭尽诚心来对待臣民。成功之后,就放纵自己的性情来傲视别人。竭尽诚心,胡越之人也将同心同德;傲视别人,至亲骨肉也会成为不相干的路人。即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们),人们最终只求苟且免于刑罚而不怀念感激国君的仁德,表面上恭敬但在心里不服气。(臣民)对国君的怨恨不在大小,可怕的只是百姓的力量;(他们像水一样)能够负载船只,也能颠覆船只,这是应当深切戒慎的。用腐烂的绳索驾驭疾驰的马车,这样可以忽视不理吗?

统治天下的人,如果真的能够做到一见到能引起(自己)喜好的东西就要想到用知足来自我克制,将要兴建什么就要想到适可而止来使百姓安定,想到帝位高高在上,就想到要非常注意加强自我修养,谦虚出世、自律言行,害怕骄傲自满就想到要像江海那样能够(处于)众多河流的下游,喜爱狩猎就想到网三面留一面,担心意志松懈就想到(做事)要慎始慎终,担心(言路)不通受蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见,考虑到(朝中可能会出现)谗佞奸邪就想到使自身端正(才能)罢黜奸邪,施加恩泽就要考虑到不要因为一时高兴而奖赏不当,动用刑罚就要想到不要因为一时发怒而滥用刑罚。全面做到这十件应该深思的事,弘扬这九种美德,选拔有才能的人而任用他,挑选好的意见而听从它。那么有智慧的人就能充分献出他的谋略,勇敢的人就能完全使出他的力量,仁爱的人就能散播他的恩惠,诚信的人就能献出他的忠诚。文臣武将争先恐后前来效力,国君没有大事烦扰,可以尽情享受出游的快乐,可以颐养得像赤松子与王子乔那样长寿,皇上弹着琴垂衣拱手就能治理好天下,不用再说什么,天下人就已经都有教化了。为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,减损顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

答司马谏议书

鄙人王安石请启:昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您交往相好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张和方法大多不同的缘故啊。虽然想要勉强劝说几句,最终也必定不被您所谅解,所以只简单的给您回信,不再逐一替自己辩护。后来又考虑到蒙您一向看重和厚待我,在书信往来上不宜马虎草率,所以我现在详细地说出我这样做的原因,希望您看后或许能谅解我吧。

读书人所争辩的,尤其在于名气是否符合(实际),名气符合实际后,天下之间的道理就得到了。如今您来指教我的,是认为我的做法侵犯了官吏们的职权,惹是生非制造事端,聚敛钱财与民争利,拒不接受意见,因此招致天下人的怨恨和指责。我却认为从皇帝那里接受命令,在朝堂上公开议订法令制度并在朝廷上修改,把它交给有关部门官吏去执行,这不属侵犯官权;效法先皇的贤明政治,用来兴办好事,革除弊端,这不是惹是生非;替国家理财政,这不是搜刮钱财;驳斥错误言论,责难奸佞小人,这不是拒听意见。至于那么多的怨恨和诽谤,那本来预料到它会这样的。

人们习惯于苟且偷安、得过且过(已)不是一天(的事)了,士大夫们多数把不顾国家大事、附和世俗(的见解),向众人献媚讨好当做好事,(因而)陛下才要改变这种(不良)风气,那么我不去估量反对者的多少,想拿出(自己的)力量帮助陛下来抵制这股势力,(这样一来)那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢?盘庚迁都(的时候),连老百姓都抱怨啊,(并)不只是朝廷上的士大夫(加以反对);盘庚不因为有人怨恨的缘故就改变自己的计划;(这是他)考虑到(迁都)合理,然后坚决行动;认为对(就)看不出有什么可以后悔的缘故啊。如果君实您责备我是因为(我)在位任职很久,没能帮助陛下干一番大事业,使这些老百姓得到好处,那么我承认(自己是)有罪的;如果说现在应该什么事都不去做,墨守前人的陈规旧法就是了,那就不是我敢领教的了。

没有机会(与您)见面,内心不胜仰慕至极!

28.A 29.C 30.B 31.(1)国君处于皇帝的重要位置,在天地间尊大,就要推崇皇权的高峻,永远保持政权的和平美好。

(2)竭尽诚心,虽然一在北方,一在南方,也能结成一家,傲视别人,就会使亲人成为陌路之人。即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们),(臣民)只求苟且免于刑罚而不怀念感激国君的仁德,表面上恭敬而在内心里却不服气。

【解析】28.本题考查学生文言文断句的能力。

句意:(古代)所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命,他们没有一个不为国家深切地忧虑而且治理成效显著的,但大功告成之后国君的品德就开始衰微了。国君开头做得好的确实很多,能够坚持到底的大概不多,难道是取得天下容易守住天下困难吗?过去夺取天下时力量有余,现在守卫天下却力量不足,这是为什么呢?

“殷忧而道著”与“功成而德衰”,“有善始者实繁”与“能克终者盖寡”是对称结构,各自断开,排除BCD 。

故选A。

29.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

C.景:大。句意:所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命。

故选C。

30.本题考查学生理解文章内容的能力。

B.“说明打天下容易,守天下难的道理”错误,第二段以历代帝王为例,主要是为了说明历代君主能创业不能守业的原因,要守天下就得“恭俭下人”。

故选B。

31.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“当”,处在;“域中”,指天地之间;“休”,美好。

(2)“竭诚”,竭尽诚心;“傲物”,傲视别人;“行路”,路人,比喻毫无关系的人;“董”,督责;“振”,通“震”,震慑;“怀仁”,怀念感激国君的仁德。

参考译文:

我听说想要树木生长,一定要稳固它的根;想要泉水流得远,一定要疏通它的源泉;想要国家安定,一定要厚积道德仁义。源泉不深却希望泉水流得远,根系不牢固却想要树木生长。道德不深厚却想要国家安定,我虽然地位低见识浅,(也)知道这是不可能的,更何况(您这)聪明睿智(的人)呢!国君处于皇帝的重要位置,在天地间尊大,就要推崇皇权的高峻,永远保持政权的和平美好。如果不在安逸的环境中想着危难,戒奢侈,行节俭,道德不能保持宽厚,性情不能克服欲望,这也(如同)挖断树根来求得树木茂盛,堵塞源泉而想要泉水流得远啊。

(古代)所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命,他们没有一个不为国家深切地忧虑而且治理成效显著的,但大功告成之后国君的品德就开始衰微了。国君开头做得好的确实很多,能够坚持到底的大概不多,难道是取得天下容易守住天下困难吗?过去夺取天下时力量有余,现在守卫天下却力量不足,这是为什么呢?通常处在深重的忧虑之中一定能竭尽诚心来对待臣民,已经成功,就放纵自己的性情来傲视别人。竭尽诚心,虽然一在北方,一在南方,也能结成一家,傲视别人,就会使亲人成为陌路之人。即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们),(臣民)只求苟且免于刑罚而不怀念感激国君的仁德,表面上恭敬而在内心里却不服气。(臣民)对国君的怨恨不在大小,可怕的只是百姓;(他们像水一样)能够负载船只,也能颠覆船只,这是应当深切谨慎的。疾驰的马车却用腐烂的绳索驾驭,怎么可以疏忽大意呢?

32.逐鹿中原、投笔从戎、终军请缨、季布一诺(一诺于金)。 33.①使用“中原“关门”“千里”等词展现了宏大的气势(或“纵横”“慷慨”“不惮”等词表现诗人博大的胸襟)。②句式整齐,如“杖策谒天子,驱马出关门”,既显工整,又可看出诗人报效国家的意志与决心。③运用了多个典故,以历史人物为榜样,表现了魏征在政治上的过人才识及心忧时世、勇担重任、报效国家的远大志向。

【分析】

32.本题考查对诗歌内容的理解及成语知识的识记;抓住关键词句,结合平时所积累的成语进行解读。

“中原初逐鹿”有成语逐鹿中原;“投笔事戎轩”有成语投笔从戎;“请缨系南粤”有成语终军请缨;“季布无二诺”有千金一诺的成语。

33.本题考查对诗歌语言风格的理解分析;根据题干提示的风格及角度,在原文中分条寻找对应的词句,加以合理阐述即可。

用词上,诗人多采取豪迈雄壮的词语,如“中原”“纵横”“慷慨”“千里”等,描写景象上可说广阔至天下四野,情感上则豪迈纵横,因而“雄浑古朴”;

用句上,“杖策谒天子,驱马出关门”“古木鸣寒鸟,空山啼夜猿”这些句子运用对偶手法,十分工整;而“岂不惮艰险,深怀国士恩”“人生感意气,功名谁复论”这些句子直抒胸臆,抒发诗人对天子的感恩,对国家的忠诚与责任心;

用典很多,如“中原初逐鹿,投笔事戎轩”“请缨系南粤,凭轼下东藩”“季布无二诺,侯嬴重一言”,写自己报国之情,以及对国家忠贞不二,一诺千金的豪气。

34. 竭诚则吴越为一体 傲物则骨肉为行路 鸣琴垂拱 不言而化 将有作则思知止以安人

念高危则思谦冲而自牧 向使四君却客而不内 疏士而不用 王者不却众庶 故能明其德 此非所以跨海内 制诸侯之术也

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

易错字有:“竭”“傲”“拱”“牧”“内”“疏”“庶”。

35. 竭诚则胡越为一体 傲物则骨肉为行路 有善始者实繁 能克终者盖寡 简能而任之 择善而从之 为天下理财 不为征利 士大夫多以不恤国事 同俗自媚于众为善

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

易错字:竭、繁、寡、简、理、恤、媚。

36. 有善始者实繁 能克终者盖寡 简能而任之 择善而从之 鸣琴垂拱 不言而化

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

易错字词有:“繁”“寡”“简”“善”“垂拱”。

37. 加之以师旅 因之以饥馑 以吾一日长乎尔 毋吾以也 虑壅蔽则思虚心以纳下 惧谗邪则思正身以黜恶 竭诚则吴越为一体 傲物则骨肉为行路 有善始者实繁 能克终者盖寡

【详解】本题考查学生默写常见名篇名句的能力。

易错的字有:旅,馑,毋,壅,蔽,谗,黜,寡。

38. 有善始者实繁 能克终者盖寡 思国之安者 必积其德义 夫在殷忧 必竭诚以待下

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

考生要注意下列字词的书写:“繁”“寡”“德义”“殷”。

39. 求木之长者 必固其根本 必浚其泉源 必积其德义 思国之安者 必积其德义 有善始者实繁 能克终者盖寡 既得志 则纵情以傲物 竭诚则吴、越为一体 傲物则骨肉为行路 君人者 诚能见可欲 则思知足以自戒 将有作 则思知止以安人 惧满溢 则思江海下百川 (则)思虚心以纳下 (则)思正身以黜恶

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

默写时需要注意以下字词书写:浚、德义、繁、寡、傲、竭诚、戒、作、溢、纳、黜。

40.建康在隋时城邑和宫殿被毁,降级为一般州县;唐时六朝古迹全被摧毁,连乌衣巷都只剩一片荒凉

【详解】本题考查学生语言表达之压缩语段的能力。

上述语段主要记述了建康的变迁,从时间上看,可分为两部分。第一部分,写建康在隋朝时的变化,其城邑和宫殿被毁,改为耕地,后又被并人江宁,降级为一般州县。第二部分,写唐朝时建康的变化,战乱把六朝古迹摧毁,连著名的乌衣巷都成为荒凉之地。由此可以看出,需要概括的内容集中在隋朝时建康的变化和唐朝时建康的变化,据此进行概括即可。

41.如今太平盛世,人民安居乐业,我似乎也有些得意忘形。但看了你的劝谏书后,我深感自责,现在才明白,要想使国家免蹈前朝覆辙,就必须居安思危,竭诚待下,实现爱卿所说的“鸣琴垂拱,不言而化”的治国境界,那样我也就问心无愧了。

【详解】本题考查学生对文言主旨的理解及语言表达能力。

解题时,首先要理解本文的文化背景及主旨,魏征上疏是正值太宗追求享乐之际,主要内容是劝谏太宗居安思危,戒奢以俭,积其德义。

确定叙述人称应为第一人称,内容既要突出唐太宗善于纳谏的形象,又要与“十思”有关联。

因此,太宗的反思和感悟应扣住这点,并主要是谈谈读了这篇疏之后的获益。

42. 农民存粮却不断减少 为国家粮食安全担忧 保障农民存粮的积极性

【详解】试题分析:此题考核学生运用语言的简明、连贯、得体能力,以情境补写的方式出现,答题时注意语意和结构上前后文的照应,以及语意的提示,如第①空根据后文“零存粮”可知应该填写“农民存粮却不断减少”,第②空根据后面的“居安当思危,当务之急”可知应该填写“为国家粮食安全担忧”;第③空根据前文“农民存粮积极性不高”可知应该填写“保障农民存粮的积极性”。

43. 假如当初袁绍能礼贤下士,虚心听取谋士的劝告,何至于痛失乌巢,兵败官渡呢? 如果当初唐太宗不能听取魏征的逆耳忠言,又怎么能出现“贞观之治”的太平盛世呢? 善纳人言者,昌(纳谏者,昌);拒纳人言者,亡(止谤者,亡)。

【详解】本题考查学生仿写和续写句子的能力。

此题从内容上看要与“纳谏”有关,句式上①要仿照上文“假如当初商纣王能广开言路,察纳忠言,何至于落得个身败名裂、葬身火海的下场呢?”②要仿照上文“如果当初齐威王不采纳邹忌的讽谏,又怎么能取得“战胜于朝廷”的结果呢?”然后分别找出“变”和“不变”的内容,比如成对关联词不变,话题“历史是一面镜子”不变。、反问句式不变,假设关系不变,①是反例正设。②是正例反设,③又是一个总结性质的对比句。然后找出相关类比的名人事例即可。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、填空题

1.作家作品。

(1)魏征(580~643年),唐初_______。字玄成,馆陶(今属河北)人。曾参加隋末农民起义。后入唐为太子洗马。太宗即位后,被擢为_________,先后向太宗陈谏二百余事,是历史上有名的谏臣。曾提出__________、__________、__________等主张,对太宗的行动及政策措施给以极有益的影响,为唐朝“__________”的出现作出了巨大贡献。其言论见于《__________》。本文是魏征写给唐太宗的奏章,意在劝谏太宗居安思危,戒奢以俭,积其德义。

(2)王安石(1021~1086),字_____,晚号_____,封荆国公,世人又称_______。抚州临川人,北宋杰出的__________、__________、__________,______________之一。熙宁二年(1069)提为参知政事,从熙宁三年起,两度任同中书门下平章事,推行新法。熙宁九年罢相后,隐居,病死于江宁(今江苏南京市)钟山,谥号为文。本文节选自《____________》。篇中对司马光加给作者的“侵官、生事、征利、拒谏、怨谤”五个罪名逐一作了反驳,并批评士大夫阶层的因循守旧,表明坚持变法的决心。

2.挖空练习 《谏太宗十思疏》/魏征(统编教材必修下册第八单元)

臣闻求木之长( )者,必固( )其根本( );欲流之远者,必浚( )其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而望流之远,根不固而求木之长。德不厚而思国之理,臣虽下愚( ),知其不可,而况于明哲( )乎!人君当( )神器( )之重,居域中( )之大,将崇极天之峻,永保无疆之休( )。不念居安思危,戒奢以( )俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

凡百( )元首,承天景( )命,莫不殷忧( )而道著,功成而德衰。有善始者实( )繁,能克( )终者盖( )寡。岂其取之易而守之难乎?昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷( )忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物( )。竭诚则吴越为一体,傲物则骨肉(有血缘关系的人,指父母兄弟子女)为行路( )。虽董( )之以严刑,振( )之以威怒,终苟免而不怀仁,貌( )恭而不心服。怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟(这里比喻百姓能拥戴皇帝,也能推翻他的统治),所宜深慎;奔车朽索,其可忽乎!

君人者,诚能见可欲( )则思知足以自戒,将有作( )则思知止以安人( ),念高危则思谦冲( )而自牧( ),惧满溢则思江海下( )而百川,乐盘游则思三驱(据说古代圣贤之君在打猎布网时只拦住三面而有意网开一面,从而体现圣人的“好生之仁”。另一种解释为田猎活动以一年三次为度。)以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽( )则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜(排斥)恶,恩所加则思无因喜以谬赏( ),罚所及则思无以怒而滥刑。总此十思,宏( )兹九德,简( )能而任之,择善而从之。则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者( )效( )其忠。文武争驰,在君无事,可以尽豫游之乐,可以养松、乔(赤松子和王子乔,古代传说中的仙人)之寿,鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

二、选择题

2.对下列各句中加点词语的解释正确的一项是( )

A.能克终者盖寡 克:克服 B.虽董之以严刑 董:督责

C.则思谦冲以自牧 冲:冲动 D.简能而任之 简:简化

3.下列句中加点的词语古今意义一致的一项是( )

A.臣闻求木之长者,必固其根本

B.既得志,则纵情以傲物

C.虑壅蔽,则思虚心以纳下

D.惧满溢,则思江海下百川

4.下列加点词语用法与其他三项不同的一项是( )

A.将有作,则思知止以安人

B.想谗邪,则思正身以黜恶

C.同俗自媚于众为善

D.总此十思,弘兹九德

5.对下列加点字的解释,有误的一项是( )

A.臣闻求木之长者:生长。 窃以为与君实游处相好之日久:同游共处,交往

B.必固其根本:使……稳固。 未能助上大有为,以膏泽斯民:施加恩惠。

C.重念蒙君实视遇厚:看待,对待。 奔车朽索,其可忽乎:轻视,怠慢。

D.虽欲强聒,终必不蒙见察:加强 思国之安者,必积其德义:安定。

6.对下列句中加点词的解释不正确的一项是( )

A.代下司职 管理 B.承天景命 大

C.非特朝廷士大夫而已 不仅 D.议事每不合 每天

7.下列句子按句式分类,正确的一组是( )

①则思知足以自戒

②居域中之大

③虽董之以严刑,震之以威怒

④至于怨诽之多

⑤则众何为而不汹汹然

⑥虑壅蔽

⑦所操之术多异故也

⑧议法度而修之于朝廷

A.①④/②⑦/③⑧/⑤⑥

B.①⑤/②⑦/③④/⑥⑧

C.①⑤/②④/③⑧/⑥/⑦

D.①④/②⑦/③⑧/⑤⑥

8.下列词语中加点字的读音,完全正确的一项是( )

A.黜恶(chù) 壅蔽(yōng) 盘庚(gēng) 浚其泉源(jùn)

B.塞源(sāi) 强聒(guā) 膏泽(gāo) 戒奢以俭(shē)

C.殷忧(yīn) 胥怨(xù) 度义(dù) 弘兹九德(zī)

D.谬赏(miù) 懈怠(dài) 壬人(rén) 载舟覆舟(zǎi)

9.下列文学常识表述错误的一项是( )

A.魏征,唐代著名的政治家,以敢谏善谏著称。辅佐唐太宗一度开创“贞观之治”的局面,著有《贞观政要》一书。

B.王安石,北宋著名的政治家,以主持变法知名。《答司马谏议书》是王安石写给司马光的回信,逐一反驳对方所加罪名,表明自己推动变法的决心。

C.太宗:是中国古代帝王常见的庙号。从汉朝开始,王朝开国皇帝的庙号通常为“太祖”,第二代帝王的庙号常常为“太宗”。

D.三驱:据说古代圣贤之君在打猎布网时只设三面而有意网开一面,从而体现圣人的“好生之仁”。

10.下列句子中不含有通假字的一项是( )

A.恩所加,则思无因喜以谬赏

B.辟邪说,难壬人

C.虽董之以严刑,振之以威怒

D.不复一一自辨

11.对下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.念高危则思谦冲而自牧 自牧:加强自身的道德修养

B.乐盘游则思三驱以为度 三驱:田猎时设网三面,留一面不设,指田猎有度,不过分捕杀

C.亏无为之大道哉 大道:最高的境界

D.何必劳神苦思,代下司职 司职:司仪

12.下列句子中的重点词语的解释,不正确的一项是( )

A.念高危则思谦冲而自牧。 自牧:加强自身的道德修养

B.永保无疆之休。 休:福禄,喜庆。

C.夫在殷忧,必竭诚以待下。 殷忧:深深忧虑。殷:深。

D.虽董之以严刑,振之以威怒。 董:惩罚,使……明晰。

13.对下列各句文言句式的判断,不正确的一项是( )

A.斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也(判断句)

B.虽董之以严刑 (状语后置句)

C.奔车朽索,其可忽乎(宾语前置句)

D.不能容于远近(被动句)

14.下列各句中,加点词语的用法与其他三项不同的一项是( )

A.将有作则思知止以安人

B.想谗邪则思正身以黜恶

C.乐盘游则思三驱以为度

D.总此十思,弘兹九德

15.下列加点字的理解,全都正确的一项是( )

A.①董之以严刑(督查)②既得志,则纵情以傲物(物体)

B.③总此十思,弘兹九德(光大)④臣闻求木之长者,必固其根本(坚固)

C.⑤何必劳神苦思(使……劳累)⑥役聪明之耳目(聪慧)

D.⑦故今具道所以(详细地)⑧辟邪说,难壬人(排斥)

16.下列句子中,不属于特殊句式的一项是( )

A.既得志,则纵情以傲物 B.斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也

C.乐盘游则思三驱以为度 D.振之以威怒

17.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.德不厚而望国之治 治:安定

B.凡百元首,承天景命 景:崇敬

C.虽董之以严刑 董:督察

D.简能而任之 简:选择

18.下列句子中加点词的解释,错误的一项是( )

A.必固其根本 根本:树根

B.人君当神器之重 当:主持,掌管

C.凡百元首,承天景命 景:大

D.虽董之以严刑 董:懂得

19.下列各句中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.奔车朽索,其可忽乎 则智者尽其谋

B.将有作,则思知止以安人 此则岳阳楼之大观也

C.罚所及,则思无因怒而滥刑 失其所与,不知

D.则思知止以安人 虽董之以严刑

三、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下列小题。

魏征谏太宗十思疏

略

(二)太宗答魏征

省频抗表,诚极忠款,言穷切至。披览忘倦,每达宵分。非公体国情深,启沃义重,岂能示以良图,匡其不及!朕闻晋武帝自平吴已后,务在骄奢,不复留心治政。何曾退朝谓其子劭曰:“吾每见主上不论经国远图,但说平生常语,此非贻厥子孙者,尔身犹可以免。”指诸孙曰:“此等必遇乱死。”及孙绥,果为淫刑所戮。前史美之,以为明于先见。朕意不然,谓曾之不忠,其罪大矣。夫为人臣当进思尽忠退思补过将顺其美匡救其恶所以共为治也。曾位极台司,名器崇重,当直辞正谏,论道佐时。今乃退有后言,进无廷诤,以为明智,不亦谬乎!危而不持,焉用彼相?公之所陈,朕闻过矣。当置之几案,事等弦、韦(注),必望收彼桑榆,期之岁暮,不使“康哉良哉”,独美于往日,若鱼若水,遂爽于当今。迟复嘉谋,犯而无隐。朕将虚襟静志,敬伫德音。

【注】韦、弦:韦,柔软的皮;弦,弓弦。当年西门豹曾身佩软皮,董安于佩戴强弓。在这里韦、弦代指有益的规劝。

20.下列加点词的解释,正确的一项是( )

A.人君当神器之重 当:处于

B.永保无疆之休 休:休息

C.纵情以傲物 物:事物

D.此非贻厥子孙者 厥:相当于“其”

21.下列各项中加点的词,意义和用法都相同的一项是( )

A.必固其根本 匡其不及

B.根不固而求木之长 危而不持

C.居域中之大 议法度而修之于朝廷

D.斯亦伐根以求木茂 虑壅蔽则思虚心以纳下

22.下列对文中语句的断句,正确的一项是( )

A.夫为人臣/当进思尽忠/退思补过/将顺其美/匡救其恶/所以共为治也

B.夫为人/臣当进思尽忠/退思补过/将顺其美匡/救其恶/所以共为治也

C.夫为人臣/当进思尽/忠退思补/过将顺其美/匡救其恶所/以共为治也

D.夫为人/臣当进思尽/忠退思补/过将顺其美/匡救其恶/所以共为治也

23.将下面的句子译为现代汉语。

(1)虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁。

(2)及孙绥,果为淫刑所戮。前史美之,以为明于先见。

阅读下面文字,完成下面小题。

(一)

谏太宗十思疏

(唐)魏征

略

(二)

答司马谏议书

(宋)王安石

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。虽欲强聒,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。重念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为怨者故改其度,度义而后动,是而不见可悔故也。如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

无由会晤,不任区区向往之至!

24.为下面文段中画线句断句,正确的一项是( )

辙生十有九年矣。其居家所与游者不过其邻里乡党之人所见不过数百里之间无高山大野可登览以自广百氏之书虽无所不读然皆古人之陈迹不足以激发其志气。恐遂汩没,故决然舍去,求天下奇闻壮观,以知天地之广大。

(选自苏辙《上枢密韩太尉书》)

A.其居家所与/游者不过其邻里乡党之人/所见不过数百里之间/无高山大野可登览/以自广/百氏之书虽无所不读/然皆古人之陈迹不足/以激发其志气

B.其居家所与游者/不过其邻里乡党之人所见/不过数百里之间/无高山大野可登览以自广/百氏之书/虽无所不读/然皆古人之陈迹不足/以激发其志气

C.其居家所与/游者不过其邻里乡党之人/所见不过数百里之间/无高山大野可登/览以自广百氏之书/虽无所不读/然皆古人之陈迹不足以激发/其志气

D.其居家所与游者/不过其邻里乡党之人/所见不过数百里之间/无高山大野可登览以自广/百氏之书虽无所不读/然皆古人之陈迹/不足以激发其志气

25.下列加点的实词含义相同的一组是( )

A.臣闻求木之长者 吾爱孟夫子,风流天下闻

B.善始者实繁 春华秋实

C.振之以威怒 振长策而御宇内

D.塞源而欲流长也 源不深而望流之远

26.下面对原文有关内容的分析,不正确的一项是( )

A.《谏太宗十思疏》第二段从创业守成、人心向背等方面论述“居安思危”的道理。“怨不在大,可畏惟人:载舟覆舟,所宜深慎”,将君和民的关系比作舟与水的关系,发人深省。

B.《谏太宗十思疏》第三段提出“居安思危”的具体做法,即“十思”。“十思”的核心是正己安人。文章最后从正面论述做到“十思”的好处,描绘出“垂拱而治”的政治理想。

C.《答司马谏议书》首先交代写信的原因,言语委婉有致;接着进行合情合理的辩驳,有理有据,层层深入;最后表明态度,不失赠答之礼。

D.《答司马谏议书》第三段紧承“怨诽之多,则固前知其如此也”,从历史角度表现出作者坚持改革、绝不为流言俗语所动摇的立场和决心。

27.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。

(2)窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。

阅读下面文言文,完成下面小题。

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而岂望流之远,根不固而何求木之长。德不厚而思国之治,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎!人君当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休。不念居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

凡百元首承天景命莫不殷忧而道著功成而德衰有善始者实繁能克终者盖寡,岂其取之易而守之难乎昔取之而有余今守之而不足何也夫在殷忧,必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物。竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人:载舟覆舟,所宜深慎。奔车朽索,其可忽乎?

(节选自《谏太宗十思疏》)

28.下列对文中画浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.凡百元首/承天景命/莫不殷忧而道著/功成而德衰/有善始者实繁/能克终者盖寡/岂其取之易而守之难乎/昔取之而有余/今守之而不足/何也

B.凡百元首/承天景命/莫不殷忧/而道著/功成/而德衰/有善始者实繁/能克终者/盖寡/岂其取之易/而守之难乎/昔取之而有余/今守之而不足/何也

C.凡百元首/承天景命/莫不殷忧而道著/功成/而德衰/有善始者实繁/能克终者盖寡/岂其取之易/而守之难乎/昔取之而有余/今守之而不足/何也

D.凡百元首/承天景命/莫不殷忧而道著/功成/而德衰/有善始者实繁/能克终者盖寡/岂其取之易/而守之难乎/昔取之/而有余/今守之而不足/何也

29.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.德不厚而望国之理: 理:安定

B.虽董之以严刑 董:督察

C.凡百元首,承天景命 景:崇敬

D.奔车朽索 奔:奔驰

30.下面对这两段文字的分析不正确的一项是( )

A.第一段提出了全文要阐明的人君必须“居安思危,戒奢以俭”的主旨。

B.第二段以历代帝王为例说明打天下容易,守天下难的道理。

C.第一段用了两个比喻,先从正面喻证治国必积德,再从反面说明德不厚国不可长治久安。

D.第二段指出了历代帝王不能善始善终的根本原因是忽视了人民的力量。

31.把文中划横线的句子翻译成现代汉语。

(1)人君当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休。

(2)竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。

四、古代诗歌阅读

阅读下面这首诗,完成问题。

述怀·出关

(唐)魏征

中原初逐鹿,投笔事戎轩。

纵横计不就,慷慨志犹存。

杖策谒天子,驱马出关门。

请缨①系南粤,凭轼下东藩。

郁纡陟高岫,出没望平原。

古木鸣寒鸟,空山啼夜猿。

既伤千里目,还惊九逝魂。

岂不惮艰险,深怀国土恩。

季布er5无二诺,侯赢重一言。

人生感意气,功名谁复论。

【注】①请缨:出自《汉书·终军传》:“(汉武帝)乃遣军使南越,说其王,欲令入朝,比内诸侯。军自请,愿受长缨,必羁南越王而致之阙下。②季布:楚汉时人,以信守诺言、讲信用而着称。

32.本诗多处运用了典故,有些典故最终演化为成语,请写出本诗中蕴含的两个成语。

33.后人认为魏征此诗雄浑古朴的气势注人南朝的绮丽工整之中,一扫六朝以宋柔靡轻艳之风的积弊。请从用词、用句、用典等三个角度来分析本诗“雄浑工整相融”的特点。

五、情景默写

34.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《谏太宗十思疏》中用对比的手法来说明竭诚待人和轻视他人而带来不同结果的句子是:________, ________。

(2)《谏太宗十思疏》中,魏征期望达到的理想政治境界是:________,_________。

(3)《谏太宗十思疏》“十思”中告诫君王兴建要适可而止、要谦虚有修养的的两句是:_________ ,________。

(4)《谏逐客书》中,作者谈及导致国家没有丰厚的实力和强大的名声的原因两句是“________,________” 。

(5)在《谏逐客书》中,李斯先后列举泰山高大和河海深邃的例子,目的是:________,________ 。

(6)《谏逐客书》中以成就统一大业作为出发点,说明重物轻人、驱逐外来人才错误的句子是:“________,________”。

35.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(1)《谏太宗十思疏》中作者用对比的手法来说明竭诚待人和轻视他人而带来不同结果的句子是:“_____,___________。”

(2)《谏太宗十思疏》中作者指出所谓取天下易守天下难的缘由是:“__________,_____________”。

(3)《谏太宗十思疏》中作者指出君主应该选拔有才能的人,听取好的意见的两句是:“______________,______________。”

(4)《答司马谏议书》中王安石对司马光在来信中对自己因推行变法而冠之以“征利”罪名加以反驳的两句是:“___,___。”

(5)《答司马谏议书》中王安石在文中揭示当下朝廷弊病的句子是“_____________,_____________ ”。

36.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《谏太宗十思疏》中,魏征直接指出古代很多帝王不能做到善始善终的句子是:“________,________。”

(2)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为如果唐太宗能全面做到“十思”的要求和弘扬“九德”,并且在用人和从谏方面做到“_____,________”,那么管理好这个国家就是一件很轻松的事了。

(3)在《谏太宗十思疏》中,魏征期望达到的理想政治境界是:_________,_______。

37.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)子路设想的“千乘之国”夹在几个大国中间,面临着 “____________,____________ ”的困难。

(2)《侍坐》中,孔子没有直接让弟子言志,而是先用温和自谦的话打消学生的顾虑,为他们创造一个轻松、亲切、活跃的环境。他说:“____________,____________。”

(3)《谏太宗十思疏》中,劝皇帝虚心纳谏,端正自己,疏远小人的两条是:____________,____________。

(4)《谏太宗十思疏》中用对比的手法来说明竭诚待人和轻视他人而带来不同结果的句子是:____________,____________。

(5)《谏太宗十思疏》中用“____________,____________”说明人们开始都能做得很好,但很少能坚持到最后。

38.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)魏征在《谏太宗十思疏》中用“_____,_____”说明人们开始都能做得很好,但很少有能坚持到最后的。

(2)《谏太宗十思疏》开篇用生动的比喻推理引出本文的中心论题:___,___。

(3)《谏太宗十思疏》中劝君主待人诚恳、不可倨傲的句子是:____,____。

39.《谏太宗十思疏》

(1)《谏太宗十思疏》中运用比兴手法,以“树木”为比兴之物,引出治国与德义之间关系的两句话:“________,________。”

(2)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为,要想泉水流得远,就“________”;要想国家安宁,就“________”。

(3)《谏太宗十思疏》一开始,作者运用了比喻的手法,以“固本浚源”为喻推理,从而引出了中心论点:“________,________。”

(4)《谏太宗十思疏》中概括历代君王能创业不能守业的句子:“________,________。”

(5)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为江山取之有余,守之不足的原因:“________,________”,所以应该戒骄奢。

(6)在《谏太宗十思疏》中,魏征运用对比手法,阐明诚心诚意待人和傲视别人的不同结果的两句:“________,________。”

(7)《谏太宗十思疏》中“十思”的核心内容是正已安人,但具体又有所侧重,其中在欲望方面,用“________,________,________”警戒人君戒奢侈、懂得知足。

(8)在《谏太宗十思疏》中,“________,________”两句告诉统治阶级,将要兴建什么,就要想到适可而止,从而方可使百姓安宁。

(9)在《谏太宗十思疏》中,与“海纳百川,有容乃大”意思相近的两句话:“________,________。”

(10)在《谏太宗十思疏》中,魏征认为,如果担心言路不通受到蒙蔽,就应该“________”;如果担心朝中可能会出现谗佞奸邪,就应该“________”。

六、语言表达

40.阅读下面的语段,用一句话概括六朝古都建康的变迁。要求:不超过50个字。

公元589年,隋灭了陈,统一全国。隋文帝下令将六朝古都建康(今南京)的城邑和宫殿全部毁掉,改为耕地,以免被人占领继续称帝。隋炀帝大业二年(606年),又将建康、同夏、秣陵三县并入江宁,废临沂、丹阳、湖熟三县,属地也并入江宁,建康被降到了般州县的地位。此时的王谢显族早已败落,秦淮河也失去了往昔的流光溢彩。不久,隋为唐所灭,连年的战乱把六朝的古迹摧毁得所剩无几,原本繁华的都城满目疮痍,到处是断垣残瓦的景象。乌衣巷的高府华第遍地野草,焦土昏鸦,一片荒凉。

41.请你以唐太宗的口吻,给魏征写一段话,表达读了《谏太宗十思疏》之后的感受。

要求:①内容合理;②用语得体;③不需要写称呼、落款等。

42.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过10个字。

“藏粮于民”一直是我国传统的储粮方式。近年来,我国粮食产量持续保持高位,牢牢地把“粮袋子”抓在了自己手里。老百姓常说,“手中有粮,心中不慌”,然而在粮食连年丰收、国家粮库充盈的今天, ①__,不少农户家庭甚至”零存粮”。农民存粮积极性不高,不禁让人②____。居安当思危,当务之急,国家应出台政策、采取措施,③______,这样才能在粮食安全方面“防患于未然”。

43.在下文标号的横线处续写句子。要求:(1)续写的句子要符合文意,与下文衔接自然,文意贯通。(2)①②处的句子要与它前面画横线的句式相同。(3)③句要从正反两方面对整段文字作总结。

历史是一面镜子。假如当初商纣王能广开言路,察纳忠言,何至于落得个身败名裂、葬身火海的下场呢?

①:__________________.

然而,反过来说,如果当初齐威王不采纳邹忌的讽谏,又怎么能取得“战胜于朝廷”的结果呢?

②:_________________

综上所述,不难看出:

③:_________________

参考答案:

政治家 议谏大夫 “薄赋敛” “轻租税” “宽仁治天下”“兼听则明,偏听则暗”“居安思危,戒奢以俭”(任写三空) “贞观之治” 《贞观政要》 介甫 半山 王荆公 政治家 思想家 文学家 唐宋八大家 《临川先生文集》

古诗文挖空练一练

《谏太宗十思疏》/魏征(统编教材必修下册第八单元)

臣闻求木之长(生长,这里指长得好)者,必固(使……牢固)其根本(树根);欲流之远者,必浚(疏通,挖深)其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而望流之远,根不固而求木之长。德不厚而思国之理,臣虽下愚(极愚昧无知的人),知其不可,而况于明哲(明智的人)乎!人君当(主持、掌管)神器(神器,指帝位。古时认为“君权神授”,所以称帝位为“神器”)之重,居域中(天地之间)之大,将崇极天之峻,永保无疆之休(喜庆、福禄)。不念居安思危,戒奢以(用、行)俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

凡百(所有的)元首,承天景(大)命,莫不殷忧(深深忧虑)而道著,功成而德衰。有善始者实(的确)繁,能克(能够)终者盖(表推测语气)寡。岂其取之易而守之难乎?昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷(深)忧,必竭诚以待下;既得志则纵情以傲物(傲视别人、看不起别人)。竭诚则吴越为一体,傲物则骨肉(有血缘关系的人,指父母兄弟子女)为行路(路人)。虽董(监督、督察、管理)之以严刑,振(通“震”,震慑、威吓)之以威怒,终苟免而不怀仁,貌(表面上)恭而不心服。怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟(这里比喻百姓能拥戴皇帝,也能推翻他的统治),所宜深慎;奔车朽索,其可忽乎!

君人者,诚能见可欲(看见(自己)贪图的东西)则思知足以自戒,将有作(建造、兴建)则思知止以安人(安民,使百姓安宁),念高危则思谦冲(谦虚)而自牧(修养、约束),惧满溢则思江海下(居……之下)而百川,乐盘游则思三驱(据说古代圣贤之君在打猎布网时只拦住三面而有意网开一面,从而体现圣人的“好生之仁”。另一种解释为田猎活动以一年三次为度。)以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽(担心耳目被堵塞蒙蔽。壅,堵塞)则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜(排斥)恶,恩所加则思无因喜以谬赏(不恰当的奖赏),罚所及则思无以怒而滥刑。总此十思,弘(弘扬、光大)兹九德,简(选拔)能而任之,择善而从之。则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者(诚信的人)效(献出)其忠。文武争驰,在君无事,可以尽豫游之乐,可以养松、乔(赤松子和王子乔,古代传说中的仙人)之寿,鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学常识的能力。

本题考查对唐代的魏征和北宋的王安石这两位历史人物的综合常识知识的了解和掌握,其中涉及字号、官职、身份定位、思想主张、作品等常识知识,考生平时应加强积累。

2.B

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.克:能,能够。句子翻译为:能够保持到底的大概很少。

C.冲:虚。句子翻译为:就想到要谦虚并加强自我修养。

D.简:选拔。句子翻译为:选拔有才能的人而任用他。

故选B。

3.D

【详解】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.根本,古义,树木的根。今义,事物的本质。

B.纵情,古义,任凭自己的感情。今义,尽情。

C.虚心,古义,使……心虚。今义,一种谦虚的美德。

D.满溢,古今同义,骄傲自满。

故选D。

4.C

【详解】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

A.“安”,使动用法,使……安宁。

B.“正”,使动用法,使……端正。

C.“媚”,形容词用作动词,谄媚,巴结。

D.“弘”,使动用法,使……弘扬。

故选C。

5.D

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义的能力。

D.“虽欲强聒,终必不蒙见察”句意是:即使想对您强行解说,最终也一定不会被您理解。强聒:硬在耳边啰嗦,强作解说。强:强行。

故选D。

6.D

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.句意:议论起事情常常意见不合。每:常常。

故选D。

7.C

【详解】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

①“则思知足以自戒”翻译为:就想到该知足来警惕自己。正常语序为:则思知足以戒自,为宾语前置句。

②“居域中之大”翻译为:处在天地间最高的地位。正常语序为:居大之域中,为定语后置句。

③“虽董之以严刑,震之以威怒”翻译为:虽然可以用严刑来监督他们,用声威震慑他们。正常语序为:虽以严刑董之,以威怒震之,为状语后置句。

④“至于怨诽之多”翻译为:至于那么多的怨恨和诽谤。正常语序为:至于多之怨诽,为定语后置句。

⑤“则众何为而不汹汹然”翻译为:这样一来,那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢?正常语序为:则众为何而不汹汹然,为宾语前置句。

⑥“虑壅蔽”翻译为:担心(言路)不通受蒙蔽。为语意被动句。

⑦“所操之术多异故也”翻译为:这是所持的见解有很大的不同的缘故。“……也”为标志的判断句。

⑧“议法度而修之于朝廷”翻译为:商议法律制度并在朝中修订。正常语序为:议法度而于朝廷修之,为状语后置句。

所以:①⑤为宾语前置句。②④为定语后置句。③⑧为状语后置句。⑥为被动句。⑦为判断句。

故选C。

8.A

【详解】本题考查学生识记现代汉语常用字字音的能力。

B.“塞源”的“塞”应读sè;“强聒”的“聒”应读guō。

C.“胥怨”的“胥”应读xū;“度义”的“度”应读duó。

D.“载舟覆舟”的“载”应读zài。

故选A。

9.A

【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

A.“著有《贞观政要》一书” 是错误的。《贞观政要》的作者是吴兢。

故选A。

10.B

【详解】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“无”通“毋”,不要。

B.句意:抨击荒谬言论,责难奸佞小人。没有通假字。

C.“振”通“震”,威吓。

D.“辨”通“辩”,辩解。

故选B。

11.D

【详解】本题考查学生理解文言实词含义的能力。

D.本句意为:何必劳神苦思,事事过问代替百官的职务呢。司职:担任某种职务,担负某种职责。

故选D。

12.D

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.“虽董之以严刑,振之以威怒”意思是“即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们)”。“董”,督责。

故选D。

13.C

【详解】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

C.“奔车朽索,其可忽乎”非特殊文言句式,为反问句。

故选C。

14.C

【详解】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

A.安:使动用法,使……安定。

B.正:使动用法,使……端正。

C.乐:意动用法,以……为乐。

D.弘:使动用法,使……光大。

故选C。

15.D

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.②物:人。句意:得志以后就放纵自己傲慢地对待一切人。

B.④固,使……稳固。句意:我听说,要想使树木生长得茂盛,必须使它的根部稳固。

C.⑥聪明:灵敏明亮,指耳聪目明。句意:役使自己灵敏的耳、明亮的眼睛。

故选D。

16.A

【详解】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

A.正常句式,句意是“得志以后就放纵自己傲慢地对待一切人”。

B.判断句,标志是“……者也”,句意是“这就像是砍断树根而希望树木茂盛,堵塞源头而希望河水长流一样了”。

C.省略句,“以为度”应为“以之为度”,句意是“喜爱狩猎,就想到网三面留一面”。

D.状语后置句,“振之以威怒”应为“以威怒振之”,句意是“用威势和怒责去震慑他们”。

故选A。

17.B

【详解】本题考查对文言实词的理解能力,涉及一词多义、古今异义、古代职官常识等。考生要根据课内的积累并结合语境,认真分析,确认词义。

B项,“景:崇敬”错误,“凡百元首,承天景命”的意思是:所有君主帝王,承受上天的重大使命。所以“景”的意思是“重大”。B错误。

故选B。

【点睛】推断文言实词的意思可以用因文定义法,由于任何一个实词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此考生可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个实词的具体义项。这是在推断词义时最为常用的一种方法,即把自己认为的意思代入具体语境中看句意是否通顺。代入后,如果句意通顺,那么可能就是正确的,反之必是错误的。

18.D

【详解】本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,首先应审题,明确选择的要求,如本题“对下列句子中加点的词解释,不正确的一项是”,这是针对文言实词中的一词多义现象设题,然后根据词语在句中的位置以及上下文确定义项。因为四个选项只有一个不对,可以使用代入法逐一进行排除。

D项,“董”,应译作“监督”。

故选D。

19.C

【详解】本题考查理解运用文言文中虚词的能力。关于“理解常见文言虚词在文中的意义和用法”这一考点,《考试大纲》已明确规定了18个文言虚词------而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。但在平时的学习中,有必要涉及这18个虚词之外的虚词。解答此类题型,首先要注重课本,系统积累;其次要根据语境分清虚实;再次要处理好用法与意义的关系:用法决定意义,用法不同,意义也不同。

A项,前一个“其”是副词,加强反问语气,相当于“难道、怎么”;后一个“其”是代词,可译作“他的”。

B项,前一个“则”是连词,可译作“就”;后一个“则”是副词,可译作“是”。

C项,两个“所”字都是助词,放在动词前,同动词结合,组成“所”字结构。“所”字结构是名词性短语,表示“所……的人”、“所……的事物”、“所……的情况”。

D项,前一个“以”是连词,可译作“用来”;后一个“以”是介词,可译作“用”。

故选C。

20.D 21.B 22.A 23.(1)即使用严酷的刑罚监督(人们),用威风怒气来吓唬(人们),(人们)最终苟且免于刑罚但不会感恩戴德。

(2)到了何曾的孙子何绥为官时,果然被滥施酷刑的司马越所杀。以前的史书称赞何曾有先见之明。

【解析】20.本题考查学生理解文言实词在文中意义的能力。

A.“当”,主持,掌握。句意:国君掌握帝位的重权。

B.“休”,美好,美善。句意:永保永无止境的美善。

C.“物”,人。句意:放纵自己的性情来傲视别人。

故选D。

21.本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

A.“其”,代词,它的。句意:必须稳固它的根部。

“其”,代词,自己。句意:弥补我的不足之处。

B.“而”,连词,却,表转折。句意:根不稳固却要求树木长得高大。

“而”,连词,却,表转折。句意:站立不稳时不来相扶。

C.“之”,助词,定语后置的标志。句意:在天地间尊大。

“之”,代词,它。句意:议订法令制度,并在朝廷上修正。

D.“以”,相当于“而”,连词,表目的。句意:这也(如同)挖断树根来要求树木茂盛。

“以”,连词,表修饰。句意:担心(言路)不通受蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见。

故选B。

22.本题考查学生文言文断句的能力。

句意:作为一名朝廷的官员,上朝时当为国家建言献策以尽忠义的本分,退朝时应当修身以弥补过失。国君有好的政令时要顺势助成,国君有缺失时要纠正补救,这样才能共同治理好国家。

“为”的宾语是“人臣”,“人臣”为偏正结构的词语,之间不断开,所以在“臣”后断开;其中“匡救”是固定词语,挽救而使回到正路上来,不能断开。据此排除BD。

“进思尽忠”和“退思补过”结构一致,“将顺其美”和“匡救其恶”结构一致,应分别断开;“所以”,表凭借,固定结构,不能断开。据此排除C。

故选A。

23.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“虽”,即使;“董”,监督;“怀”,感激。

(2)“及”,等到;“为……所”,被动句;“戮”,杀;“美”,称赞;“以为”,认为;“明于先见”,状语后置。

参考译文:

(一)魏征谏太宗十思疏

我听说想要树木生长,一定要稳固它的根;想要泉水流得远,一定要疏通它的源泉;想要国家安定,一定要厚积道德仁义。源泉不深却希望泉水流得远,根系不牢固却想要树木生长。道德不深厚却想要国家安定,我虽然地位低见识浅,(也)知道这是不可能的,更何况(您这)聪明睿智(的人)呢!国君处于皇帝的重要位置,在天地间尊大,就要推崇皇权的高峻,永远保持政权的和平美好。如果不在安逸的环境中想着危难,戒奢侈,行节俭,道德不能保持宽厚,性情不能克服欲望,这也(如同)挖断树根来求得树木茂盛,堵塞源泉而想要泉水流得远啊。

(古代)所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命,他们没有一个不为国家深切地忧虑而且治理成效显著的,但大功告成之后国君的品德就开始衰微了。国君开头做得好的确实很多,能够坚持到底的大概不多,难道是取得天下容易守住天下困难吗?过去夺取天下时力量有余,现在守卫天下却力量不足,这是为什么呢?通常处在深重的忧虑之中一定能竭尽诚心来对待臣民,已经成功,就放纵自己的性情来傲视别人。竭尽诚心,虽然一在北方,一在南方,也能结成一家,傲视别人,就会使亲人成为陌路之人。即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们),(臣民)只求苟且免于刑罚而不怀念感激国君的仁德,表面上恭敬而在内心里却不服气。(臣民)对国君的怨恨不在大小,可怕的只是百姓;(他们像水一样)能够负载船只,也能颠覆船只,这是应当深切谨慎的。疾驰的马车却用腐烂的绳索驾驭,怎么可以疏忽大意呢?

做国君的人,如果真的能够做到一见到能引起(自己)喜好的东西就要想到用知足来自我克制,将要兴建什么就要想到适可而止来使百姓安定,想到帝位高高在上就想到要谦虚并加强自我约束,害怕骄傲自满就想到要像江海那样能够(处于)众多河流的下游,喜爱狩猎就想到网三面留一面,担心意志松懈就想到(做事)要慎始慎终,担心(言路)不通受蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见,考虑到(朝中可能会出现)谗佞奸邪就想到使自身端正(才能)罢黜奸邪,施加恩泽就要考虑到不要因为一时高兴而奖赏不当,动用刑罚就要想到不要因为一时发怒而滥用刑罚。全面做到这十件应该深思的事,弘扬这九种美德,选拔有才能的人而任用他,挑选好的意见而听从它。那么有智慧的人就能充分献出他的谋略,勇敢的人就能完全使出他的力量,仁爱的人就能散播他的恩惠,诚信的人就能献出他的忠诚。文臣武将争先恐后前来效力,国君和大臣没有大事烦扰,可以尽情享受出游的快乐,可以颐养得像赤松子与王子乔那样长寿,皇上弹着琴垂衣拱手就能治理好天下,不用再说什么,天下人就已经都有教化了。为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,减损顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

(二)太宗答魏征

阅读了你的多次奏章,感觉到你的态度非常诚恳,你的意见言无不尽,恳切备至。我常常读到深夜而忘了疲倦。如果不是你忧国情深,竭诚忠告并晓以大义,又怎能把这些治国良策写出来,弥补我的不足之处呢。我听说晋武帝平定东吴之后,追求骄奢淫逸的生活,不再关心朝政。司徒何曾退朝后对他的儿子何劭说:“我每次上朝看到皇上不谈论治理国家的宏图大略,只谈论一些日常生活的琐事。这不是贻害子孙的事情吗?只是你还可以免除杀身之祸。”而何曾指着他的那些孙子说:“你们将会死于非命。”到了何曾的孙子何绥为官时,果然被滥施酷刑的司马越所杀。以前的史书称赞何曾有先见之明。我却不这样认为,我说何曾不忠的罪太大了。作为一名朝廷的官员,上朝时当为国家建言献策以尽忠义的本分,退朝时应当修身以弥补过失。国君有好的政令时要顺势助成,国君有缺失时要纠正补救,这样才能共同治理好国家。何曾官居三公之位,地位高而名望重,(既然发觉君主有缺点)应该当面直说和劝诫,讨论治国的正道来辅佐时政。而如今他是退朝后才发表议论,上朝时却不直言劝谏,还认为自己很明智,这不是很荒谬吗!站立不稳时不来相扶,要这种人做什么?你所提出的意见和建议,让我看到了自己的过失。我将把你的奏章放在桌子上,把它当成柔皮和弓弦,经常提醒自己。期望在年底时收到好的效果,把国家治理的更好,不让“康哉良哉”这样的歌曲只在尧舜的时代才流行。也让我们君臣之间鱼水相得的关系,更明显地出现在当今。未能早日回复你的好诤谏,只希望你能够犯颜直谏而无须隐瞒。我将会虚怀若谷、心平气和、恭敬地等待你的善言。

24.D 25.D 26.D 27.(1)虽然用严刑来督责人们,用声威来震慑他们,(人们)最终只是苟且免于刑罚但是并不会怀念(皇上的)仁慈,表面上恭敬而内心却不服气。

(2)我私下认为与君实您交往相好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张和方法大多不同。

【解析】24.本题考查学生准确断句的能力。句意为:我住在家里时,所交往的,不过是邻居同乡这一类人。所看到的不过是几百里之内的景物,没有高山旷野可以登临观览,以开阔自己的心胸。诸子百家的书,虽然无所不读,但是都是古人过去的东西,不能激发自己的志气。“所与”和“游者”构成所字结构,意为“所交往的”,故之间不断开,之后断开。“无高山大野可登览”是“以自广”的状语,中间不能断开,而应在“以自广”后断开。“登览”是固定词语,意为登临观览,中间不能断开。“不足以”是固定词组,意为不能够,中间不能断开。“其志气”是“激发”的宾语,中间不能断开。排除AC。“所见不过数百里之间”里的“所见”也是所字结构,“所见”应是指“我”的行为,而非指邻居同乡之人的见识,故在之前断开。“不足以”是固定词组,意为不能够,中间不能断开。排除B。故选D。

25.本题考查学生准确理解文言实词意义的能力。A.“闻”:听说/闻名、知名。句意为:我听说想要树木生长/我敬重孟先生的庄重潇洒,他为人高尚风流倜傥闻名天下。B.“实”:的确,实在/果实。句意为:国君开头做得好的实在很多/春天的花秋天的果实。C.“振”:震慑,威慑/挥舞。句意为:用威势和怒责去慑服他们/挥舞着长长的鞭子,让整个天下都听凭自己任意驱使。D.“流”:都是名词,水流的意思。句意为:堵住源头是想要泉水流得更长/ 源泉不深却希望泉水流得远。故选D。

26.本题考查学生原文有关内容的理解和分析的能力。D.“从历史角度表现出作者坚持改革、绝不为流言俗语所动摇的立场和决心”错误。根据原文“人习于苟且非一日……”“盘庚之迁,胥怨者民也……”可知,应是王安石从历史和现实两个角度说明。故选D。

27.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。(1)“董”,督责;“虽董之以严刑”,状语后置句,正常语序为“以严刑董之”;“苟”,苟且;“貌”,名词用作状语,表面上;(2)“以为”,认为;“恤”,忧虑;“游处相好”,交往相好;“所操之术”,所持的政治主张和方法;“故”,缘故。参考译文:

谏太宗十思疏

我听说想要树木长得好,一定要使它的根牢固;想要泉水流得远,一定要疏通它的源泉;想要国家安定,一定要厚积道德仁义。源泉不深却希望泉水流得远,根系不牢固却想要树木生长得高,道德不深厚却想要国家安定,微臣虽然愚笨,(也)知道这是不可能的,更何况(您这)聪明睿智(的人)呢!国君处于皇帝的重要位置,在天地间尊大,就要推崇皇权的高峻,永远保持政权的平和美好。如果不在安逸的环境中想着危难,戒奢侈而行节俭,道德不能保持宽厚,性情不能克服欲望,这也如同挖断树根却想要树木长得茂盛,堵塞源泉却想要泉水流得远一样啊!

(古代)所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命,他们没有一个不为国家深切地忧虑而且治理成效显著的,但一旦功业建成就德性衰减。国君开头做得好的实在很多,能够坚持到底的大概很少。难道是取得天下容易守住天下困难吗?当初取得天下时才能有余,现在守天下就显得才能不足,什么原因呢?因为处在深重的忧虑之中,一定能竭尽诚心来对待臣民。成功之后,就放纵自己的性情来傲视别人。竭尽诚心,胡越之人也将同心同德;傲视别人,至亲骨肉也会成为不相干的路人。即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们),人们最终只求苟且免于刑罚而不怀念感激国君的仁德,表面上恭敬但在心里不服气。(臣民)对国君的怨恨不在大小,可怕的只是百姓的力量;(他们像水一样)能够负载船只,也能颠覆船只,这是应当深切戒慎的。用腐烂的绳索驾驭疾驰的马车,这样可以忽视不理吗?

统治天下的人,如果真的能够做到一见到能引起(自己)喜好的东西就要想到用知足来自我克制,将要兴建什么就要想到适可而止来使百姓安定,想到帝位高高在上,就想到要非常注意加强自我修养,谦虚出世、自律言行,害怕骄傲自满就想到要像江海那样能够(处于)众多河流的下游,喜爱狩猎就想到网三面留一面,担心意志松懈就想到(做事)要慎始慎终,担心(言路)不通受蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见,考虑到(朝中可能会出现)谗佞奸邪就想到使自身端正(才能)罢黜奸邪,施加恩泽就要考虑到不要因为一时高兴而奖赏不当,动用刑罚就要想到不要因为一时发怒而滥用刑罚。全面做到这十件应该深思的事,弘扬这九种美德,选拔有才能的人而任用他,挑选好的意见而听从它。那么有智慧的人就能充分献出他的谋略,勇敢的人就能完全使出他的力量,仁爱的人就能散播他的恩惠,诚信的人就能献出他的忠诚。文臣武将争先恐后前来效力,国君没有大事烦扰,可以尽情享受出游的快乐,可以颐养得像赤松子与王子乔那样长寿,皇上弹着琴垂衣拱手就能治理好天下,不用再说什么,天下人就已经都有教化了。为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,减损顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

答司马谏议书

鄙人王安石请启:昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您交往相好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张和方法大多不同的缘故啊。虽然想要勉强劝说几句,最终也必定不被您所谅解,所以只简单的给您回信,不再逐一替自己辩护。后来又考虑到蒙您一向看重和厚待我,在书信往来上不宜马虎草率,所以我现在详细地说出我这样做的原因,希望您看后或许能谅解我吧。

读书人所争辩的,尤其在于名气是否符合(实际),名气符合实际后,天下之间的道理就得到了。如今您来指教我的,是认为我的做法侵犯了官吏们的职权,惹是生非制造事端,聚敛钱财与民争利,拒不接受意见,因此招致天下人的怨恨和指责。我却认为从皇帝那里接受命令,在朝堂上公开议订法令制度并在朝廷上修改,把它交给有关部门官吏去执行,这不属侵犯官权;效法先皇的贤明政治,用来兴办好事,革除弊端,这不是惹是生非;替国家理财政,这不是搜刮钱财;驳斥错误言论,责难奸佞小人,这不是拒听意见。至于那么多的怨恨和诽谤,那本来预料到它会这样的。

人们习惯于苟且偷安、得过且过(已)不是一天(的事)了,士大夫们多数把不顾国家大事、附和世俗(的见解),向众人献媚讨好当做好事,(因而)陛下才要改变这种(不良)风气,那么我不去估量反对者的多少,想拿出(自己的)力量帮助陛下来抵制这股势力,(这样一来)那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢?盘庚迁都(的时候),连老百姓都抱怨啊,(并)不只是朝廷上的士大夫(加以反对);盘庚不因为有人怨恨的缘故就改变自己的计划;(这是他)考虑到(迁都)合理,然后坚决行动;认为对(就)看不出有什么可以后悔的缘故啊。如果君实您责备我是因为(我)在位任职很久,没能帮助陛下干一番大事业,使这些老百姓得到好处,那么我承认(自己是)有罪的;如果说现在应该什么事都不去做,墨守前人的陈规旧法就是了,那就不是我敢领教的了。

没有机会(与您)见面,内心不胜仰慕至极!

28.A 29.C 30.B 31.(1)国君处于皇帝的重要位置,在天地间尊大,就要推崇皇权的高峻,永远保持政权的和平美好。

(2)竭尽诚心,虽然一在北方,一在南方,也能结成一家,傲视别人,就会使亲人成为陌路之人。即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们),(臣民)只求苟且免于刑罚而不怀念感激国君的仁德,表面上恭敬而在内心里却不服气。

【解析】28.本题考查学生文言文断句的能力。

句意:(古代)所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命,他们没有一个不为国家深切地忧虑而且治理成效显著的,但大功告成之后国君的品德就开始衰微了。国君开头做得好的确实很多,能够坚持到底的大概不多,难道是取得天下容易守住天下困难吗?过去夺取天下时力量有余,现在守卫天下却力量不足,这是为什么呢?

“殷忧而道著”与“功成而德衰”,“有善始者实繁”与“能克终者盖寡”是对称结构,各自断开,排除BCD 。

故选A。

29.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

C.景:大。句意:所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命。

故选C。

30.本题考查学生理解文章内容的能力。

B.“说明打天下容易,守天下难的道理”错误,第二段以历代帝王为例,主要是为了说明历代君主能创业不能守业的原因,要守天下就得“恭俭下人”。

故选B。

31.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“当”,处在;“域中”,指天地之间;“休”,美好。

(2)“竭诚”,竭尽诚心;“傲物”,傲视别人;“行路”,路人,比喻毫无关系的人;“董”,督责;“振”,通“震”,震慑;“怀仁”,怀念感激国君的仁德。

参考译文:

我听说想要树木生长,一定要稳固它的根;想要泉水流得远,一定要疏通它的源泉;想要国家安定,一定要厚积道德仁义。源泉不深却希望泉水流得远,根系不牢固却想要树木生长。道德不深厚却想要国家安定,我虽然地位低见识浅,(也)知道这是不可能的,更何况(您这)聪明睿智(的人)呢!国君处于皇帝的重要位置,在天地间尊大,就要推崇皇权的高峻,永远保持政权的和平美好。如果不在安逸的环境中想着危难,戒奢侈,行节俭,道德不能保持宽厚,性情不能克服欲望,这也(如同)挖断树根来求得树木茂盛,堵塞源泉而想要泉水流得远啊。

(古代)所有的帝王,承受了上天赋予的重大使命,他们没有一个不为国家深切地忧虑而且治理成效显著的,但大功告成之后国君的品德就开始衰微了。国君开头做得好的确实很多,能够坚持到底的大概不多,难道是取得天下容易守住天下困难吗?过去夺取天下时力量有余,现在守卫天下却力量不足,这是为什么呢?通常处在深重的忧虑之中一定能竭尽诚心来对待臣民,已经成功,就放纵自己的性情来傲视别人。竭尽诚心,虽然一在北方,一在南方,也能结成一家,傲视别人,就会使亲人成为陌路之人。即使用严酷的刑罚来督责(人们),用威风怒气来吓唬(人们),(臣民)只求苟且免于刑罚而不怀念感激国君的仁德,表面上恭敬而在内心里却不服气。(臣民)对国君的怨恨不在大小,可怕的只是百姓;(他们像水一样)能够负载船只,也能颠覆船只,这是应当深切谨慎的。疾驰的马车却用腐烂的绳索驾驭,怎么可以疏忽大意呢?

32.逐鹿中原、投笔从戎、终军请缨、季布一诺(一诺于金)。 33.①使用“中原“关门”“千里”等词展现了宏大的气势(或“纵横”“慷慨”“不惮”等词表现诗人博大的胸襟)。②句式整齐,如“杖策谒天子,驱马出关门”,既显工整,又可看出诗人报效国家的意志与决心。③运用了多个典故,以历史人物为榜样,表现了魏征在政治上的过人才识及心忧时世、勇担重任、报效国家的远大志向。

【分析】

32.本题考查对诗歌内容的理解及成语知识的识记;抓住关键词句,结合平时所积累的成语进行解读。

“中原初逐鹿”有成语逐鹿中原;“投笔事戎轩”有成语投笔从戎;“请缨系南粤”有成语终军请缨;“季布无二诺”有千金一诺的成语。

33.本题考查对诗歌语言风格的理解分析;根据题干提示的风格及角度,在原文中分条寻找对应的词句,加以合理阐述即可。

用词上,诗人多采取豪迈雄壮的词语,如“中原”“纵横”“慷慨”“千里”等,描写景象上可说广阔至天下四野,情感上则豪迈纵横,因而“雄浑古朴”;

用句上,“杖策谒天子,驱马出关门”“古木鸣寒鸟,空山啼夜猿”这些句子运用对偶手法,十分工整;而“岂不惮艰险,深怀国士恩”“人生感意气,功名谁复论”这些句子直抒胸臆,抒发诗人对天子的感恩,对国家的忠诚与责任心;

用典很多,如“中原初逐鹿,投笔事戎轩”“请缨系南粤,凭轼下东藩”“季布无二诺,侯嬴重一言”,写自己报国之情,以及对国家忠贞不二,一诺千金的豪气。

34. 竭诚则吴越为一体 傲物则骨肉为行路 鸣琴垂拱 不言而化 将有作则思知止以安人

念高危则思谦冲而自牧 向使四君却客而不内 疏士而不用 王者不却众庶 故能明其德 此非所以跨海内 制诸侯之术也

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

易错字有:“竭”“傲”“拱”“牧”“内”“疏”“庶”。

35. 竭诚则胡越为一体 傲物则骨肉为行路 有善始者实繁 能克终者盖寡 简能而任之 择善而从之 为天下理财 不为征利 士大夫多以不恤国事 同俗自媚于众为善

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

易错字:竭、繁、寡、简、理、恤、媚。

36. 有善始者实繁 能克终者盖寡 简能而任之 择善而从之 鸣琴垂拱 不言而化

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

易错字词有:“繁”“寡”“简”“善”“垂拱”。

37. 加之以师旅 因之以饥馑 以吾一日长乎尔 毋吾以也 虑壅蔽则思虚心以纳下 惧谗邪则思正身以黜恶 竭诚则吴越为一体 傲物则骨肉为行路 有善始者实繁 能克终者盖寡

【详解】本题考查学生默写常见名篇名句的能力。

易错的字有:旅,馑,毋,壅,蔽,谗,黜,寡。

38. 有善始者实繁 能克终者盖寡 思国之安者 必积其德义 夫在殷忧 必竭诚以待下

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

考生要注意下列字词的书写:“繁”“寡”“德义”“殷”。

39. 求木之长者 必固其根本 必浚其泉源 必积其德义 思国之安者 必积其德义 有善始者实繁 能克终者盖寡 既得志 则纵情以傲物 竭诚则吴、越为一体 傲物则骨肉为行路 君人者 诚能见可欲 则思知足以自戒 将有作 则思知止以安人 惧满溢 则思江海下百川 (则)思虚心以纳下 (则)思正身以黜恶

【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

默写时需要注意以下字词书写:浚、德义、繁、寡、傲、竭诚、戒、作、溢、纳、黜。

40.建康在隋时城邑和宫殿被毁,降级为一般州县;唐时六朝古迹全被摧毁,连乌衣巷都只剩一片荒凉

【详解】本题考查学生语言表达之压缩语段的能力。

上述语段主要记述了建康的变迁,从时间上看,可分为两部分。第一部分,写建康在隋朝时的变化,其城邑和宫殿被毁,改为耕地,后又被并人江宁,降级为一般州县。第二部分,写唐朝时建康的变化,战乱把六朝古迹摧毁,连著名的乌衣巷都成为荒凉之地。由此可以看出,需要概括的内容集中在隋朝时建康的变化和唐朝时建康的变化,据此进行概括即可。

41.如今太平盛世,人民安居乐业,我似乎也有些得意忘形。但看了你的劝谏书后,我深感自责,现在才明白,要想使国家免蹈前朝覆辙,就必须居安思危,竭诚待下,实现爱卿所说的“鸣琴垂拱,不言而化”的治国境界,那样我也就问心无愧了。

【详解】本题考查学生对文言主旨的理解及语言表达能力。

解题时,首先要理解本文的文化背景及主旨,魏征上疏是正值太宗追求享乐之际,主要内容是劝谏太宗居安思危,戒奢以俭,积其德义。

确定叙述人称应为第一人称,内容既要突出唐太宗善于纳谏的形象,又要与“十思”有关联。

因此,太宗的反思和感悟应扣住这点,并主要是谈谈读了这篇疏之后的获益。

42. 农民存粮却不断减少 为国家粮食安全担忧 保障农民存粮的积极性

【详解】试题分析:此题考核学生运用语言的简明、连贯、得体能力,以情境补写的方式出现,答题时注意语意和结构上前后文的照应,以及语意的提示,如第①空根据后文“零存粮”可知应该填写“农民存粮却不断减少”,第②空根据后面的“居安当思危,当务之急”可知应该填写“为国家粮食安全担忧”;第③空根据前文“农民存粮积极性不高”可知应该填写“保障农民存粮的积极性”。

43. 假如当初袁绍能礼贤下士,虚心听取谋士的劝告,何至于痛失乌巢,兵败官渡呢? 如果当初唐太宗不能听取魏征的逆耳忠言,又怎么能出现“贞观之治”的太平盛世呢? 善纳人言者,昌(纳谏者,昌);拒纳人言者,亡(止谤者,亡)。

【详解】本题考查学生仿写和续写句子的能力。

此题从内容上看要与“纳谏”有关,句式上①要仿照上文“假如当初商纣王能广开言路,察纳忠言,何至于落得个身败名裂、葬身火海的下场呢?”②要仿照上文“如果当初齐威王不采纳邹忌的讽谏,又怎么能取得“战胜于朝廷”的结果呢?”然后分别找出“变”和“不变”的内容,比如成对关联词不变,话题“历史是一面镜子”不变。、反问句式不变,假设关系不变,①是反例正设。②是正例反设,③又是一个总结性质的对比句。然后找出相关类比的名人事例即可。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])