人教版(2019)高中语文必修第一册16.1《赤壁赋》优质教学课件1(第1课时)(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中语文必修第一册16.1《赤壁赋》优质教学课件1(第1课时)(共25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-21 10:21:48 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

赤壁赋

第一课时

苏轼因为乌台诗案被捕入狱,绝望之余,苏轼曾作两首绝命诗。有趣的是,这两首诗使苏轼逢凶化吉,死里逃生。苏轼的绝望之作,传到宋神宗手里,神宗看后大为感动,对他从轻发落,贬到黄州。这就有了苏子泛舟赤壁,忆古抚今,千古佳作《念奴娇·赤壁怀古》及前后《赤壁赋》也得以诞生。今天我们就来学习他的前《赤壁赋》。

导入新课

导入新课

1

任务一:苏轼、作品及其风格

3

任务三:积累文言知识点/链接高考

5

任务五:分析课文第1段

学习目标

2

任务二:了解赋的常识

4

目录

7

任务四:朗读课文,思考下列问题

6

任务六:分析课文第2段

8

1.了解作者、作品及其风格。

2.了解有关赋的文学常识。

3.学习、积累、整理本课文言知识点。

4.分析课文第1、2段。

学习目标

任务一:了解苏轼、作品及其风格

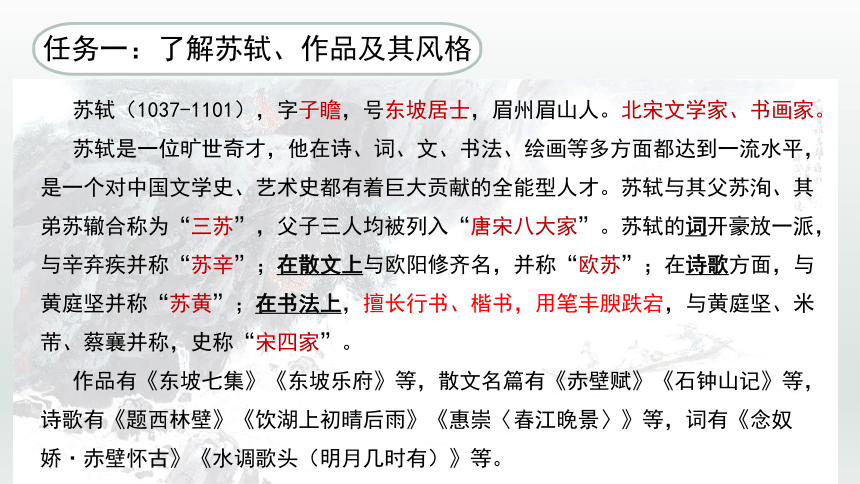

苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山人。北宋文学家、书画家。

苏轼是一位旷世奇才,他在诗、词、文、书法、绘画等多方面都达到一流水平,是一个对中国文学史、艺术史都有着巨大贡献的全能型人才。苏轼与其父苏洵、其弟苏辙合称为“三苏”,父子三人均被列入“唐宋八大家”。苏轼的词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”;在散文上与欧阳修齐名,并称“欧苏”;在诗歌方面,与黄庭坚并称“苏黄”;在书法上,擅长行书、楷书,用笔丰腴跌宕,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称,史称“宋四家”。

作品有《东坡七集》《东坡乐府》等,散文名篇有《赤壁赋》《石钟山记》等,诗歌有《题西林壁》《饮湖上初晴后雨》《惠崇〈春江晚景〉》等,词有《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头(明月几时有)》等。

任务二:了解赋的常识

赋是一种比较自由灵活的韵文,篇幅长短不限,韵脚的转换和押韵的方式也灵活多变。比较讲究文采,多用铺张手法。

赋体源于战国时代,其创作风格深受当时纵横家辞采铺陈夸张、气势汪洋恣肆的影响。汉代及此前的赋,句子长短错落,韵文中夹杂散文,多采用对答体的形式,叫“古赋”或“辞赋”。魏晋以后,赋中骈偶句逐渐增多,甚至通篇由对仗构成,句子形式也趋于整齐的四言、六言,多用典故,篇幅缩小,叫“骈赋”或“俳赋”。

任务二:了解赋的常识

唐宋时期的文人在骈赋的基础上更注重对偶工整和平仄协调,并对押韵方式和全篇字数加以严格限制,此时的赋叫“律赋”。而中唐以后,在“古文运动”的影响下,一部分赋又趋于散文化,不讲求骈偶、音律,句式参差,押韵自由,形成散文式清新流畅的气势,此种赋叫“文赋”。

赋的特点有:①语句上以四、六字句为主,句式错落有致并追求骈偶;②语音上要求声律谐协;③文辞上讲究藻饰和用典;④内容上侧重于写景,借景抒情。

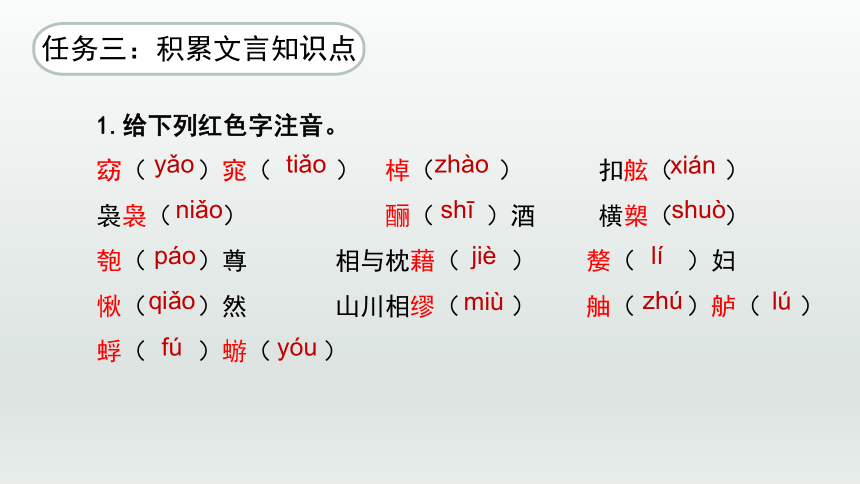

1.给下列红色字注音。

窈( )窕( ) 棹( ) 扣舷( )

袅袅( ) 酾( )酒 横槊( )

匏( )尊 相与枕藉( ) 嫠( )妇

愀( )然 山川相缪( ) 舳( )舻( )

蜉( )蝣( )

任务三:积累文言知识点

yǎo

tiǎo

zhào

xián

niǎo

shī

shuò

páo

jiè

lí

qiǎo

miù

zhú

lú

fú

yóu

2.写出下列句子中的通假字。

(1)浩浩乎如冯虚御风

(2)山川相缪

任务三:积累文言知识点

冯,同“凭”,乘

缪,同“缭”,盘绕、围绕

3.指出下列各句的词类活用。

(1)西望夏口,东望武昌

(2)歌窈窕之章

(3)正襟危坐

(4)侣鱼虾而友麋鹿

(5)舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇

任务三:积累文言知识点

名词作状语

向西 向东

名词作动词唱

形容词作动词整理

意动用法

以……为伴;以……为友

使动用法

使……起舞;使……哭泣

4.一词多义。

望:七月既望( )

望美人兮天一方( )

歌:扣舷而歌( )

歌曰( )

倚歌而和之( )

任务三:积累文言知识点

农历每月十五日

动词,眺望,向远处看

如:纵一苇之所如( )

浩浩乎如冯虚御风( )

唱

歌词

歌曲的声调和节拍

动词,往

动词,像

任务三:高考链接

高考考点

题源探究

解读高考

解读高考

《赤壁赋》是苏轼的代表作之一,掌握课文中重点文言实词,是理解文意的前提和基础,如“属”“凌”“如”“舞”“沾”等。文言实词也是高考常设考点。

理解常见文言实词在文中的含义

把握常见的文言实词的含义是理解文言文的关键。文言实词的数量多,变化大,有单音节词和双音节词的分别,有一词多义、古今异义、词类活用、通假字等现象,这些是考查的重点。文言实词理解的难点在于它的多义性,要确定一个实词在特定语境中的具体含义,就必须将所考查的词放回原文中去,通过上下文来确定。

解读高考

对文言实词的考查主要有两种类型:一是单音节词,2013年及以前的试卷都无一例外地考查了单音节实词;二是双音节词,只在2014年新课标全国卷I中考查过一次,2015年以后单独考查该点的试题不常见,最多的是在文言文翻译中综合考查该点。

常见的设问方式:

1.对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是……

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

解读高考

真题研习

(2018 江苏)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

重到沭阳图记

袁枚

古之人往往于旧治之所三致意焉。盖贤者视民如家,居官而不能忘其地者,其地之人,亦不能忘之也。余宰沭阳二年,乙丑,量移白下。今戊申矣,感吕峄亭观察三札见招,十月五日渡黄河,宿钱君接三家。钱故当时东道主,其父鸣和癯而髯,接三貌似之,与谈乃父事,转不甚晓。余离沭时,渠裁断乳故也。

夜阑置酒,闻车声哼哼,则峄亭遣使来迎。迟明行六十里,峄亭延候于十字桥,彼此喜跃,骈辚同驱。食倾,望见百雉遮迣,知沭城新筑。衣冠数十辈争来扶车。大概昔时骑竹马者,俱龙钟杖藜矣。

越翌日,入县署游观,到先人秩膳处,姊妹斗草处,昔会宾客治文卷处,缓步婆娑,凄然雪涕,虽一庖湢、一井匽,对之情生,亦不自解其何故。有张、沈两吏来,年俱八旬。说当时决某狱,入帘荐某卷,余全不省记。憬然重提,如理儿时旧书,如失物重得。邑中朱广文工诗,吴中翰精鉴赏,解、陈二生善画与棋,主人喜论史鍳,每漏尽,口犹澜翻。余或饮,或吟,或弈,或写小影,或评书画,或上下古今,或招人来,或呼车往,无须臾闲。遂忘作客,兼忘其身之老且衰也。

真题研习

居半月,冰霰渐飞,岁将终矣,不得已苦辞主人。主人仍送至前所迎处,代为治筐箧,束缰靷毕,握手问曰:“何时再见先生?”余不能答,非不答也,不忍答也。嗟乎!余今年七十有三矣,忍欺君而云再来乎?忍伤君而云不来乎?然以五十年前之令尹,揭来旧邦,世之如余者少矣;四品尊官,奉母闲居,犹能念及五十年前之旧令尹,世之如吕君者更少矣。离而合,合而离离可以复合,而老不能再少。此一别也,余不能学太上之忘情故写两图,一以付吕,一以自存,传示子孙,俾知官可重来,其官可想,迎故官如新官,其主人亦可想。孟子曰:闻伯夷、柳下惠之风者,奋乎百世之下,而况于亲炙之者乎?提笔记之,可以风世【注】,又不徒为区区友朋聚散之感也。

(选自《小仓山房诗文集》,有删节)

真题研习

最后,山垭口终于在望。然而我已经无所谓了。我沿着平缓的草地走着,风把浓雾吹得像一绺绺蓬松的长发,把我吹倒在地,可是我毫不介意。只消根据风的呼啸声,根据浓雾,就可以感觉到,深夜牢牢地占领着群山——渺小的人们早已在谷地上,在自己的小房子里睡觉了;可是我并不匆忙,咬紧牙关走着,不时冲着马嘟囔几句:

“走啊,走啊。拼命地走吧,直到倒下来为止。在我的一生中,这样荒僻难走的山垭口已经走过不知多少遍了,灾难、痛苦、疾病、亲友的背叛,这一切都曾像黑夜一样向我袭来!继续走吧,走吧!”

我磕磕绊绊,仿佛在睡梦中走着。离早晨时间还很长。往下到谷地需要走一整夜,也许黎明时才能够在什么地方沉沉地睡一觉——蜷缩着身子,心里只有一个感觉:受凉后体味到温暖的甜蜜。

(有删改)

真题研习

作者在倒数第二段反复强调一个“走”字,请结合全文,谈谈你从中获得了哪些启示。

真题研习

答案:人生的道路从来就不是一帆风顺的,我们必须有经历风霜雨雪的思想准备;任何时候都要有坚定的信念,相信定能够克服困难,风雪过后必有晴天;要有顽强的拼搏精神,面对困境决不轻言放弃,一步一步坚实地朝前走去。

解析:作答本题,可从困境的不可避免、要有坚定的信念、拼搏精神、脚踏实地等角度阐述。答案须分点,要言不烦,点到即可。

方法指导

探究作品的丰富意蕴和人文精神要“两个善于”

1 善于选择审视角度

同样的一篇文章,不同领域的读者所获得的启发是不同的,其根本原因就在于彼此的审视角度不同。对一篇散文,可以从社会、政治、文化、个体、人格成长与形成等角度,来发掘其深层的意蕴。这就需要学会根据文本本身的内容多方位地联系,选择那些与文本关联较紧密的方面作为考查视点。

2 善于进行层面切割

一般说来,对一个文本我们可以对它进行字面上的解读,这是浅层面的。可以联系自己的生活经历和体验进行解读,这就可以获得一些具有个性化的理解,相对来说这就深了一层。可以联系文本产生的时代,对文本进行解读考查,看它具有怎样的历史意义。这还不够,我们还可以联系生活实际,对文本进行考查,看它具有怎样的现实意义。这样,我们就可以实现“探究文本本身”的目的。

探究作品的丰富意蕴和人文精神

【解题步骤】

第一步,读懂原文,提炼主旨,把主旨升华为一种人生哲理;或者就原文中的形象、事件或某一部分升华为一种为人处世的人生感悟。

第二步,明确观点,把总结的人生哲理或人生感悟充当答案要点。

第三步,结合文本分析观点,围绕观点结合自身实际阐述。

方法指导

1.找出文中直接表明情感的几个词语,朗读并初步整体感知课文内容。

任务四:朗读课文,思考下列问题

乐——哀/悲——喜

初步明确朗读的情感基调:

“乐”的部分要读得轻松愉悦

“悲”的部分要读得悲凉激昂;

“喜”的部分要读得旷达洒脱。

1.找出写事的美句。

任务五:分析课文第1段

“举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。”

“纵一苇之所如,凌万顷之茫然。”

2.文章第1段的景物描写有何特点?

作者“与客泛舟游于赤壁之下”,投入大自然的怀抱之中,尽情领略其间的清风、白露、高山、流水、月色天光之美。兴之所至,信口吟诵《诗经·陈风·月出》篇。仿佛与《月出》诗相回应,“少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”。

“徘徊”二字生动、形象地描绘出柔和的月光似对游人极为依恋和脉脉含情。皎洁的月光流照而下,白茫茫的雾气笼罩江面,天光、水色连成一片,正所谓“江天色无纤尘”。游人这时心胸开阔,无拘无束,因而“纵苇之所如,凌万顷之茫然”,乘着一叶扁舟,在“水波不兴”、浩渺无涯的江面上,随波漂荡,就好像在空中乘风飞行,悠悠忽忽地脱离人世,超然独立;又像长了翅膀飞入仙境一样。浩渺的江水与洒脱的胸怀,在作者的笔下腾跃而出泛舟而游之乐,溢于言表。这一段景物描写,借景抒情,融情入景,情景俱佳,极富诗情画意,令人陶醉。

1.齐读第2段,本段可分为几层

任务六:分析课文第2段

本段分为两层。

2.第1层中“美人”意象有什么含义?

“美人”指所思慕的人,代表一种理想的追求。它表现了作者的政治感慨,是作者在遭受贬谪之后,仍然坚持对生活的执着态度,坚持对朝廷政事关切、不甘沉沦的情怀。

3.朗读第2层,箫声有何特点?

箫声的特点是悲凉。作者借助夸张、想象,运用精细的刻画和生动的比喻化抽象为具体,把洞萧那种悲咽低回的哀音表现得十分形象真切。

赤壁赋

第一课时

苏轼因为乌台诗案被捕入狱,绝望之余,苏轼曾作两首绝命诗。有趣的是,这两首诗使苏轼逢凶化吉,死里逃生。苏轼的绝望之作,传到宋神宗手里,神宗看后大为感动,对他从轻发落,贬到黄州。这就有了苏子泛舟赤壁,忆古抚今,千古佳作《念奴娇·赤壁怀古》及前后《赤壁赋》也得以诞生。今天我们就来学习他的前《赤壁赋》。

导入新课

导入新课

1

任务一:苏轼、作品及其风格

3

任务三:积累文言知识点/链接高考

5

任务五:分析课文第1段

学习目标

2

任务二:了解赋的常识

4

目录

7

任务四:朗读课文,思考下列问题

6

任务六:分析课文第2段

8

1.了解作者、作品及其风格。

2.了解有关赋的文学常识。

3.学习、积累、整理本课文言知识点。

4.分析课文第1、2段。

学习目标

任务一:了解苏轼、作品及其风格

苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山人。北宋文学家、书画家。

苏轼是一位旷世奇才,他在诗、词、文、书法、绘画等多方面都达到一流水平,是一个对中国文学史、艺术史都有着巨大贡献的全能型人才。苏轼与其父苏洵、其弟苏辙合称为“三苏”,父子三人均被列入“唐宋八大家”。苏轼的词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”;在散文上与欧阳修齐名,并称“欧苏”;在诗歌方面,与黄庭坚并称“苏黄”;在书法上,擅长行书、楷书,用笔丰腴跌宕,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称,史称“宋四家”。

作品有《东坡七集》《东坡乐府》等,散文名篇有《赤壁赋》《石钟山记》等,诗歌有《题西林壁》《饮湖上初晴后雨》《惠崇〈春江晚景〉》等,词有《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头(明月几时有)》等。

任务二:了解赋的常识

赋是一种比较自由灵活的韵文,篇幅长短不限,韵脚的转换和押韵的方式也灵活多变。比较讲究文采,多用铺张手法。

赋体源于战国时代,其创作风格深受当时纵横家辞采铺陈夸张、气势汪洋恣肆的影响。汉代及此前的赋,句子长短错落,韵文中夹杂散文,多采用对答体的形式,叫“古赋”或“辞赋”。魏晋以后,赋中骈偶句逐渐增多,甚至通篇由对仗构成,句子形式也趋于整齐的四言、六言,多用典故,篇幅缩小,叫“骈赋”或“俳赋”。

任务二:了解赋的常识

唐宋时期的文人在骈赋的基础上更注重对偶工整和平仄协调,并对押韵方式和全篇字数加以严格限制,此时的赋叫“律赋”。而中唐以后,在“古文运动”的影响下,一部分赋又趋于散文化,不讲求骈偶、音律,句式参差,押韵自由,形成散文式清新流畅的气势,此种赋叫“文赋”。

赋的特点有:①语句上以四、六字句为主,句式错落有致并追求骈偶;②语音上要求声律谐协;③文辞上讲究藻饰和用典;④内容上侧重于写景,借景抒情。

1.给下列红色字注音。

窈( )窕( ) 棹( ) 扣舷( )

袅袅( ) 酾( )酒 横槊( )

匏( )尊 相与枕藉( ) 嫠( )妇

愀( )然 山川相缪( ) 舳( )舻( )

蜉( )蝣( )

任务三:积累文言知识点

yǎo

tiǎo

zhào

xián

niǎo

shī

shuò

páo

jiè

lí

qiǎo

miù

zhú

lú

fú

yóu

2.写出下列句子中的通假字。

(1)浩浩乎如冯虚御风

(2)山川相缪

任务三:积累文言知识点

冯,同“凭”,乘

缪,同“缭”,盘绕、围绕

3.指出下列各句的词类活用。

(1)西望夏口,东望武昌

(2)歌窈窕之章

(3)正襟危坐

(4)侣鱼虾而友麋鹿

(5)舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇

任务三:积累文言知识点

名词作状语

向西 向东

名词作动词唱

形容词作动词整理

意动用法

以……为伴;以……为友

使动用法

使……起舞;使……哭泣

4.一词多义。

望:七月既望( )

望美人兮天一方( )

歌:扣舷而歌( )

歌曰( )

倚歌而和之( )

任务三:积累文言知识点

农历每月十五日

动词,眺望,向远处看

如:纵一苇之所如( )

浩浩乎如冯虚御风( )

唱

歌词

歌曲的声调和节拍

动词,往

动词,像

任务三:高考链接

高考考点

题源探究

解读高考

解读高考

《赤壁赋》是苏轼的代表作之一,掌握课文中重点文言实词,是理解文意的前提和基础,如“属”“凌”“如”“舞”“沾”等。文言实词也是高考常设考点。

理解常见文言实词在文中的含义

把握常见的文言实词的含义是理解文言文的关键。文言实词的数量多,变化大,有单音节词和双音节词的分别,有一词多义、古今异义、词类活用、通假字等现象,这些是考查的重点。文言实词理解的难点在于它的多义性,要确定一个实词在特定语境中的具体含义,就必须将所考查的词放回原文中去,通过上下文来确定。

解读高考

对文言实词的考查主要有两种类型:一是单音节词,2013年及以前的试卷都无一例外地考查了单音节实词;二是双音节词,只在2014年新课标全国卷I中考查过一次,2015年以后单独考查该点的试题不常见,最多的是在文言文翻译中综合考查该点。

常见的设问方式:

1.对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是……

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

解读高考

真题研习

(2018 江苏)阅读下面的文言文,完成后面的题目。

重到沭阳图记

袁枚

古之人往往于旧治之所三致意焉。盖贤者视民如家,居官而不能忘其地者,其地之人,亦不能忘之也。余宰沭阳二年,乙丑,量移白下。今戊申矣,感吕峄亭观察三札见招,十月五日渡黄河,宿钱君接三家。钱故当时东道主,其父鸣和癯而髯,接三貌似之,与谈乃父事,转不甚晓。余离沭时,渠裁断乳故也。

夜阑置酒,闻车声哼哼,则峄亭遣使来迎。迟明行六十里,峄亭延候于十字桥,彼此喜跃,骈辚同驱。食倾,望见百雉遮迣,知沭城新筑。衣冠数十辈争来扶车。大概昔时骑竹马者,俱龙钟杖藜矣。

越翌日,入县署游观,到先人秩膳处,姊妹斗草处,昔会宾客治文卷处,缓步婆娑,凄然雪涕,虽一庖湢、一井匽,对之情生,亦不自解其何故。有张、沈两吏来,年俱八旬。说当时决某狱,入帘荐某卷,余全不省记。憬然重提,如理儿时旧书,如失物重得。邑中朱广文工诗,吴中翰精鉴赏,解、陈二生善画与棋,主人喜论史鍳,每漏尽,口犹澜翻。余或饮,或吟,或弈,或写小影,或评书画,或上下古今,或招人来,或呼车往,无须臾闲。遂忘作客,兼忘其身之老且衰也。

真题研习

居半月,冰霰渐飞,岁将终矣,不得已苦辞主人。主人仍送至前所迎处,代为治筐箧,束缰靷毕,握手问曰:“何时再见先生?”余不能答,非不答也,不忍答也。嗟乎!余今年七十有三矣,忍欺君而云再来乎?忍伤君而云不来乎?然以五十年前之令尹,揭来旧邦,世之如余者少矣;四品尊官,奉母闲居,犹能念及五十年前之旧令尹,世之如吕君者更少矣。离而合,合而离离可以复合,而老不能再少。此一别也,余不能学太上之忘情故写两图,一以付吕,一以自存,传示子孙,俾知官可重来,其官可想,迎故官如新官,其主人亦可想。孟子曰:闻伯夷、柳下惠之风者,奋乎百世之下,而况于亲炙之者乎?提笔记之,可以风世【注】,又不徒为区区友朋聚散之感也。

(选自《小仓山房诗文集》,有删节)

真题研习

最后,山垭口终于在望。然而我已经无所谓了。我沿着平缓的草地走着,风把浓雾吹得像一绺绺蓬松的长发,把我吹倒在地,可是我毫不介意。只消根据风的呼啸声,根据浓雾,就可以感觉到,深夜牢牢地占领着群山——渺小的人们早已在谷地上,在自己的小房子里睡觉了;可是我并不匆忙,咬紧牙关走着,不时冲着马嘟囔几句:

“走啊,走啊。拼命地走吧,直到倒下来为止。在我的一生中,这样荒僻难走的山垭口已经走过不知多少遍了,灾难、痛苦、疾病、亲友的背叛,这一切都曾像黑夜一样向我袭来!继续走吧,走吧!”

我磕磕绊绊,仿佛在睡梦中走着。离早晨时间还很长。往下到谷地需要走一整夜,也许黎明时才能够在什么地方沉沉地睡一觉——蜷缩着身子,心里只有一个感觉:受凉后体味到温暖的甜蜜。

(有删改)

真题研习

作者在倒数第二段反复强调一个“走”字,请结合全文,谈谈你从中获得了哪些启示。

真题研习

答案:人生的道路从来就不是一帆风顺的,我们必须有经历风霜雨雪的思想准备;任何时候都要有坚定的信念,相信定能够克服困难,风雪过后必有晴天;要有顽强的拼搏精神,面对困境决不轻言放弃,一步一步坚实地朝前走去。

解析:作答本题,可从困境的不可避免、要有坚定的信念、拼搏精神、脚踏实地等角度阐述。答案须分点,要言不烦,点到即可。

方法指导

探究作品的丰富意蕴和人文精神要“两个善于”

1 善于选择审视角度

同样的一篇文章,不同领域的读者所获得的启发是不同的,其根本原因就在于彼此的审视角度不同。对一篇散文,可以从社会、政治、文化、个体、人格成长与形成等角度,来发掘其深层的意蕴。这就需要学会根据文本本身的内容多方位地联系,选择那些与文本关联较紧密的方面作为考查视点。

2 善于进行层面切割

一般说来,对一个文本我们可以对它进行字面上的解读,这是浅层面的。可以联系自己的生活经历和体验进行解读,这就可以获得一些具有个性化的理解,相对来说这就深了一层。可以联系文本产生的时代,对文本进行解读考查,看它具有怎样的历史意义。这还不够,我们还可以联系生活实际,对文本进行考查,看它具有怎样的现实意义。这样,我们就可以实现“探究文本本身”的目的。

探究作品的丰富意蕴和人文精神

【解题步骤】

第一步,读懂原文,提炼主旨,把主旨升华为一种人生哲理;或者就原文中的形象、事件或某一部分升华为一种为人处世的人生感悟。

第二步,明确观点,把总结的人生哲理或人生感悟充当答案要点。

第三步,结合文本分析观点,围绕观点结合自身实际阐述。

方法指导

1.找出文中直接表明情感的几个词语,朗读并初步整体感知课文内容。

任务四:朗读课文,思考下列问题

乐——哀/悲——喜

初步明确朗读的情感基调:

“乐”的部分要读得轻松愉悦

“悲”的部分要读得悲凉激昂;

“喜”的部分要读得旷达洒脱。

1.找出写事的美句。

任务五:分析课文第1段

“举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。”

“纵一苇之所如,凌万顷之茫然。”

2.文章第1段的景物描写有何特点?

作者“与客泛舟游于赤壁之下”,投入大自然的怀抱之中,尽情领略其间的清风、白露、高山、流水、月色天光之美。兴之所至,信口吟诵《诗经·陈风·月出》篇。仿佛与《月出》诗相回应,“少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”。

“徘徊”二字生动、形象地描绘出柔和的月光似对游人极为依恋和脉脉含情。皎洁的月光流照而下,白茫茫的雾气笼罩江面,天光、水色连成一片,正所谓“江天色无纤尘”。游人这时心胸开阔,无拘无束,因而“纵苇之所如,凌万顷之茫然”,乘着一叶扁舟,在“水波不兴”、浩渺无涯的江面上,随波漂荡,就好像在空中乘风飞行,悠悠忽忽地脱离人世,超然独立;又像长了翅膀飞入仙境一样。浩渺的江水与洒脱的胸怀,在作者的笔下腾跃而出泛舟而游之乐,溢于言表。这一段景物描写,借景抒情,融情入景,情景俱佳,极富诗情画意,令人陶醉。

1.齐读第2段,本段可分为几层

任务六:分析课文第2段

本段分为两层。

2.第1层中“美人”意象有什么含义?

“美人”指所思慕的人,代表一种理想的追求。它表现了作者的政治感慨,是作者在遭受贬谪之后,仍然坚持对生活的执着态度,坚持对朝廷政事关切、不甘沉沦的情怀。

3.朗读第2层,箫声有何特点?

箫声的特点是悲凉。作者借助夸张、想象,运用精细的刻画和生动的比喻化抽象为具体,把洞萧那种悲咽低回的哀音表现得十分形象真切。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读