统编版(2019)高中语文必修第一册《赤壁赋》名师教学课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)高中语文必修第一册《赤壁赋》名师教学课件(共42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-21 10:28:00 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

《赤壁赋》

朗读课文——披文入情

研读课文——品情明理

导入

01

02

03

目录

拓展延伸——迁移内化

04

学习和积累有关的文学常识,掌握本文的实词、虚词、通假字及特殊句式等文言知识。

体会本文诗情、画意、理趣完美融合的艺术特色。

教学目标

了解作者苏轼,了解苏轼的人生感悟,倡导积极的人生态度。

探讨本文中的人生哲理,从中得到启发。

导入一

水调歌头

苏 轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆。人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

苏轼说“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”。那么,当我们的生命中出现了“阴晴圆缺”时,应该怎么办呢?

面对命运的不公,苏轼又是怎样选择的呢?这节课让我们走进千古名篇《赤壁赋》,走进苏东坡的精神世界。

人生是由不连续的幸与不幸组接而成的。当不幸降临时,我们应该如何面对呢?是自怨自艾,消极地躲避还是乐观豁达地积极面对呢?其实所谓幸与不幸,是与非,只是看问题角度不一样而已。当我们学会珍惜不幸的价值时,它就是我们人生的财富。今天,我们要学习的《赤壁赋》,是一篇面对人生不幸的文章,让我们一起去看看,处于人生低谷的苏轼是如何去面对的。

导入二

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名政治家,文学家,诗人,画家,书法家。与父亲苏洵、弟弟苏辙并称“三苏”。21岁中进士,一生仕途坎坷。

导入三

作者简介

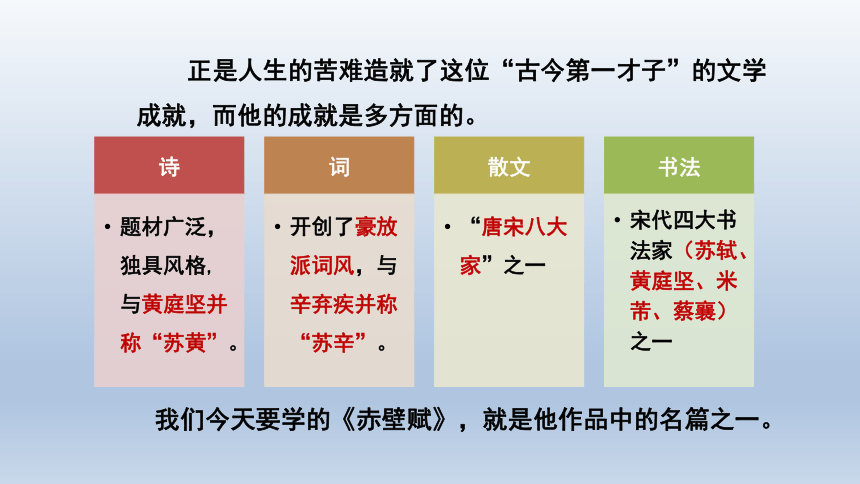

正是人生的苦难造就了这位“古今第一才子”的文学成就,而他的成就是多方面的。

我们今天要学的《赤壁赋》,就是他作品中的名篇之一。

元丰二年(1079年),苏轼因作诗讽刺王安石新法(“乌台诗案”),被捕入狱。出狱后,被贬为黄州团练副使。在这里,为排遣内心郁闷,他经常来赤鼻矶游览跳望,或泛舟江中。他先后写下了前后《赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》这些名篇。《赤壁赋》在我国文学艺术史上有着深远的影响。

导入四

写作背景

苏轼和黄州:苏轼一生最无用世机会的是三处贬所:黄州、惠州、儋州。《赤壁赋》正是写于苏轼遭受人生第一次挫折被贬黄州时。

走近作者,知人论诗

赤壁有两个:三国时的赤壁和黄州的赤壁。有人说苏轼《赤壁赋》之赤壁并非赤壁大战之地,苏轼写错了地方,而清代诗人朱日浚却这样说:“赤壁何须问出处,东坡本是借山川。”

导入五

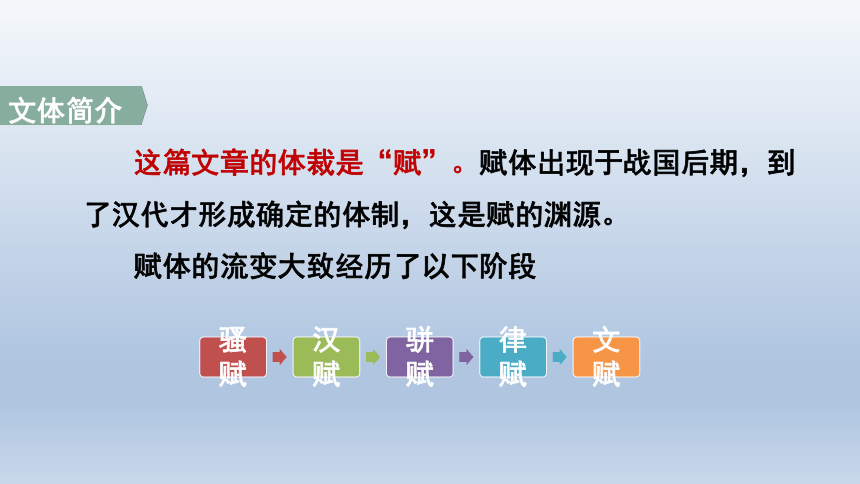

这篇文章的体裁是“赋”。赋体出现于战国后期,到了汉代才形成确定的体制,这是赋的渊源。

赋体的流变大致经历了以下阶段

文体简介

“赋”借助长短错落的句子,灵活多变的韵脚以及排比、对偶的调式,形成一种自由而又谨严、流动而又凝滞的文体,既适合散文式的铺陈事理,又能保存一定的诗意。

赋在艺术表现上注重铺陈、形容事物的外象和内理。

在语言上使用新奇美丽的辞藻。

另外赋也讲究声韵的美,它把散文的章法、句式与诗歌的韵律、节奏结合在一起。

赋的特点

朗读课文 披文入情

1.这篇课文体裁为文赋,既保留了传统赋体的特质与情韵,又吸取了散文的笔调和手法,打破了赋在句式、声律的对偶等方面的束缚,使文章兼具诗歌的深致情韵,又有散文的透辟理念。宜于诵读,极富声韵之美。诵读时,要特别注意文章中的押韵和形式中的对偶句。

2.倾情诵读,涵泳情致。

(1)欣赏录音朗诵,聆听体悟,进入境界。注意读音,语句节奏的缓急和变化。边听朗读,边想象苏轼笔下的赤壁美景。

(2)指导诵读,辅以《平湖秋月》古曲,营造氛围。读出词语的抑扬顿挫,文句的舒缓轻重,为背诵做好准备。

如“方其破荆州,下江陵,顺流而东也”,停顿较小,语速较快;

“舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗”,语速舒缓;

“固一世之雄也”,停顿较大,气势豪迈;

“而今安在哉”,情感急转,缓慢低沉。

读出节奏、气势

“举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章”,何其乐也;

“其声鸣鸣然,如怨如慕,如泣如诉”,何悲哉;

“惟江上之清风,与山间之明月……而吾与子之所共适”,何其旷达;

“相与枕藉乎舟中,不知东方之既白”,又何其洒脱。

读出情感

运用多种方法以达到熟读成诵。

熟读成诵

如示范朗读

大声齐读

自由朗读

分角色朗读

找出骈句用心细读

3.整体感知:通过朗诵,你对《赤壁赋》有什么感觉?

抑扬顿挫的声韵之美,潇洒神奇、出尘绝俗的纯净的美感。

1.下列句中加点词语的古义。

文言词 今义 古义

白露横江

二十四节气之一

凌万顷之茫然

完全不知道的样子

望美人兮天一方

美女

白茫茫的水汽

旷远的样子

指所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征

2.解释下列句中标红的多义词。

之

哀吾生之须臾 (助词,的)

顷之,烟炎张天 (音节助词,没有实在意义)

耳得之而为声 (代词,它们)

项伯乃夜驰之沛公军 (动词,到)

下

方其破荆州,下江陵 (动词,攻占)

苏子与客泛舟游于赤壁之下 (名词,与“上”相对)

于

月出于东山之上 (介词,从)

此非孟德之困于周郎者乎 (介词,被)

唐浮图慧褒始舍于其址 (介词,在)

至于幽暗昏惑而无物以相之 (介词,到)

古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽(介词,对于)

研读课文 品情明理

1.根据课文内容填表

段落概括 段落分析

景:箫声

情:悲意

写法:比喻

作用:渲染箫声的悲凉,主客触景生情,由欢乐转为悲凉,引起下文主客问答的议论。

景:清风明月交织,露珠和水色辉映

情:飘飘欲仙

作用:为全文定下了一个悠扬和谐的基调。

第一段:描写夜游赤壁的情景,展现了一个诗情画意的境界

第二段:写作者饮酒放歌的欢乐和客人悲凉的箫声

段落概括 段落分析

事:主客问答、抚今追昔

情:悲从中来

理:世间万物,英雄豪杰,不过是过眼烟云,随着岁月的流逝而灰飞烟灭,风流散尽。

第三段:写客人感慨人生短促无常的悲观情绪

(续表)

段落概括 段落分析

理:世界的万物和人生,都既有变的一面,又有不变的一面。从变的角度看,天地万物就连一眨眼的工夫都不能保持不变;从不变的角度看,万物和人类都是永久不变的,用不着羡慕无穷的江水和明月的永不增减,也用不着哀叹人生的短促,而应保持旷达乐观的态度。

第四段:写作者丢开个人的愁怀,欣赏大自然美妙风光和豁达开朗的心情

(续表)

段落概括 段落分析

这个结尾意味深长,既照应了开头超然欲仙的快乐,又是向政敌的一种暗示:我虽然遭受迫害,贬谪黄州,但我的日子过得并不错,既不寂寞也无苦恼。这实际上是一种抗议。

第五段:写客人转悲为喜,主客开怀畅饮,兴尽入睡

受“天人合一”思想的影响,中国古代文人自古就有亲近自然、亲近山水的情怀。所谓“仁者乐山,智者乐水”。特别是当人在现实中受到伤害的时候,只有山水最懂人的那颗苦闷和破碎的心。公元1079年,湖北的黄州迎来了一位满心伤痛的人,他就是苏轼。所幸,黄州赤壁的山山水水接纳了这个伤痕累累的人。面对眼前的山水和明月,苏轼心里有一丝慰藉,有一点感悟,感情有一些变化。

苏轼的心情有着怎样的变化呢?现在,请大家找出文中最能体现作者思想感情的词语。

2.深度阅读、品情析理

第1段交代了哪些记游的要素?这些要素对后文的展开有何作用?

3.如何解读作者对于“水”和“月”的议论?

用水与月作比喻,借眼前的景来说理,寓理于景。

从“变与不变”的角度议论

从变的角度说,天地宇宙也是瞬息万变的,就如水和月亮一样,江水日夜不停地流月从亏到盈不断地变化;

从不变的角度,“我”和万物都是永恒的。

从“取与不取”的角度看,大自然是个无穷宝藏,可以作为人们的精神寄托,所以苏轼认为人对自然万物,不该取的不取,该取的就取。不必因“吾生之须臾”而羡慕其“无穷”,而要使无穷的自然万物为“吾生”所享用,从中得到乐趣。

天地万物时刻都在变化着,即使是一瞬间的工夫也不停止,就像水的奔流不息,月的阴晴圆缺一样。

变

角度一

不 变

角度二

天地万物包括人,一样都是永恒的。什么意思?高山、明月、江水、天空星辰,它们的恒久我们是可以认同的,但人怎么是永恒的呢?

人也在万物之内,人看山,看江水,看明月是永恒的,是因为它们和人的寿命相比,要长久得多;

对于寿命短暂的蜉蝣、蝼蚁、落叶等来说,在它们的眼中,我们人类又何尝不是和高山、江水、明月一样永恒呢;

再推,那些比蜉蝣、蝼蚁、落叶等寿命更短的生物,在它们的眼中,蜉蝣、蝼蚁、落叶不也是永恒的吗?

即使再推,那些比人更为恒久的高山、江水、明月相对于广袤的宇宙而言,它们还是永恒的吗?

因此,苏子便得出了一个结论:“物与我皆无尽也,而又何羡乎!”万物同我们一样都是永恒的,我们又何必感叹那人生的苦短呢?

这一切,使苏东坡经历了一次真正的脱胎换骨,与古往今来许多大家一样,他——真正地成熟了。

4.以“喜”作结表达了作者怎样的情怀和人生态度?

呼应开头,如“舟中”呼应“泛舟”;“东方之既白”呼应“月出东山”。

结构浑然一体。最后写“客喜而笑”,情感转悲为喜。是分外欣慰和轻松,苏轼通过自我调节达到了精神上的满足。

反衬,用“杯盘狼藉”的杂乱形象来反衬内心世界的舒坦、宁静。

拓展延伸 迁移内化

卜算子·黄州定惠院寓居作

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

定风波

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

1.这两首词分别写出了苏轼被贬黄州后的心路历程。自由读一读,看看你分别读出了一个怎样的苏轼?

注意《定风波》的下阕,这里描绘了一个充满哲理的画面:一边是料峭春风,作者感到丝丝的寒意;一边是山头斜照,作者感到些许的暖意。这既是写景,也是表达人生的哲理。

人生不就是这样充满辩证法吗?在寒冷中有温暖,在逆境中有希望,在忧患中有喜悦。当我们的心灵进入了宁静的境界的时候,再看生活中的风雨或阳光,哪有什么区别呢?都微不足道。“宠辱不惊”,苏轼在这里表达的正是这样一种哲理。

2.延伸思考。讨论:苏轼这种听任自然、力求豁达的心境却让人有种消极感,他是否有陶渊明归园田的心境?

他与陶渊明的心境还是有区别的,陶渊明是不肯为五斗米向乡里小儿折腰,他是真正厌世。苏轼的思想从本质看是很矛盾的,在《念奴娇》中拿周瑜比,现在与曹操比,都是感叹人生短暂而不能像古代英雄那样有所作为。清人李扶九在《古文笔法百篇》中说:“篇中所言,不过随时行乐,惟“美人”二字,则公真意所在。

板书设计

《赤壁赋》

朗读课文——披文入情

研读课文——品情明理

导入

01

02

03

目录

拓展延伸——迁移内化

04

学习和积累有关的文学常识,掌握本文的实词、虚词、通假字及特殊句式等文言知识。

体会本文诗情、画意、理趣完美融合的艺术特色。

教学目标

了解作者苏轼,了解苏轼的人生感悟,倡导积极的人生态度。

探讨本文中的人生哲理,从中得到启发。

导入一

水调歌头

苏 轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆。人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

苏轼说“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”。那么,当我们的生命中出现了“阴晴圆缺”时,应该怎么办呢?

面对命运的不公,苏轼又是怎样选择的呢?这节课让我们走进千古名篇《赤壁赋》,走进苏东坡的精神世界。

人生是由不连续的幸与不幸组接而成的。当不幸降临时,我们应该如何面对呢?是自怨自艾,消极地躲避还是乐观豁达地积极面对呢?其实所谓幸与不幸,是与非,只是看问题角度不一样而已。当我们学会珍惜不幸的价值时,它就是我们人生的财富。今天,我们要学习的《赤壁赋》,是一篇面对人生不幸的文章,让我们一起去看看,处于人生低谷的苏轼是如何去面对的。

导入二

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名政治家,文学家,诗人,画家,书法家。与父亲苏洵、弟弟苏辙并称“三苏”。21岁中进士,一生仕途坎坷。

导入三

作者简介

正是人生的苦难造就了这位“古今第一才子”的文学成就,而他的成就是多方面的。

我们今天要学的《赤壁赋》,就是他作品中的名篇之一。

元丰二年(1079年),苏轼因作诗讽刺王安石新法(“乌台诗案”),被捕入狱。出狱后,被贬为黄州团练副使。在这里,为排遣内心郁闷,他经常来赤鼻矶游览跳望,或泛舟江中。他先后写下了前后《赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》这些名篇。《赤壁赋》在我国文学艺术史上有着深远的影响。

导入四

写作背景

苏轼和黄州:苏轼一生最无用世机会的是三处贬所:黄州、惠州、儋州。《赤壁赋》正是写于苏轼遭受人生第一次挫折被贬黄州时。

走近作者,知人论诗

赤壁有两个:三国时的赤壁和黄州的赤壁。有人说苏轼《赤壁赋》之赤壁并非赤壁大战之地,苏轼写错了地方,而清代诗人朱日浚却这样说:“赤壁何须问出处,东坡本是借山川。”

导入五

这篇文章的体裁是“赋”。赋体出现于战国后期,到了汉代才形成确定的体制,这是赋的渊源。

赋体的流变大致经历了以下阶段

文体简介

“赋”借助长短错落的句子,灵活多变的韵脚以及排比、对偶的调式,形成一种自由而又谨严、流动而又凝滞的文体,既适合散文式的铺陈事理,又能保存一定的诗意。

赋在艺术表现上注重铺陈、形容事物的外象和内理。

在语言上使用新奇美丽的辞藻。

另外赋也讲究声韵的美,它把散文的章法、句式与诗歌的韵律、节奏结合在一起。

赋的特点

朗读课文 披文入情

1.这篇课文体裁为文赋,既保留了传统赋体的特质与情韵,又吸取了散文的笔调和手法,打破了赋在句式、声律的对偶等方面的束缚,使文章兼具诗歌的深致情韵,又有散文的透辟理念。宜于诵读,极富声韵之美。诵读时,要特别注意文章中的押韵和形式中的对偶句。

2.倾情诵读,涵泳情致。

(1)欣赏录音朗诵,聆听体悟,进入境界。注意读音,语句节奏的缓急和变化。边听朗读,边想象苏轼笔下的赤壁美景。

(2)指导诵读,辅以《平湖秋月》古曲,营造氛围。读出词语的抑扬顿挫,文句的舒缓轻重,为背诵做好准备。

如“方其破荆州,下江陵,顺流而东也”,停顿较小,语速较快;

“舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗”,语速舒缓;

“固一世之雄也”,停顿较大,气势豪迈;

“而今安在哉”,情感急转,缓慢低沉。

读出节奏、气势

“举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章”,何其乐也;

“其声鸣鸣然,如怨如慕,如泣如诉”,何悲哉;

“惟江上之清风,与山间之明月……而吾与子之所共适”,何其旷达;

“相与枕藉乎舟中,不知东方之既白”,又何其洒脱。

读出情感

运用多种方法以达到熟读成诵。

熟读成诵

如示范朗读

大声齐读

自由朗读

分角色朗读

找出骈句用心细读

3.整体感知:通过朗诵,你对《赤壁赋》有什么感觉?

抑扬顿挫的声韵之美,潇洒神奇、出尘绝俗的纯净的美感。

1.下列句中加点词语的古义。

文言词 今义 古义

白露横江

二十四节气之一

凌万顷之茫然

完全不知道的样子

望美人兮天一方

美女

白茫茫的水汽

旷远的样子

指所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征

2.解释下列句中标红的多义词。

之

哀吾生之须臾 (助词,的)

顷之,烟炎张天 (音节助词,没有实在意义)

耳得之而为声 (代词,它们)

项伯乃夜驰之沛公军 (动词,到)

下

方其破荆州,下江陵 (动词,攻占)

苏子与客泛舟游于赤壁之下 (名词,与“上”相对)

于

月出于东山之上 (介词,从)

此非孟德之困于周郎者乎 (介词,被)

唐浮图慧褒始舍于其址 (介词,在)

至于幽暗昏惑而无物以相之 (介词,到)

古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽(介词,对于)

研读课文 品情明理

1.根据课文内容填表

段落概括 段落分析

景:箫声

情:悲意

写法:比喻

作用:渲染箫声的悲凉,主客触景生情,由欢乐转为悲凉,引起下文主客问答的议论。

景:清风明月交织,露珠和水色辉映

情:飘飘欲仙

作用:为全文定下了一个悠扬和谐的基调。

第一段:描写夜游赤壁的情景,展现了一个诗情画意的境界

第二段:写作者饮酒放歌的欢乐和客人悲凉的箫声

段落概括 段落分析

事:主客问答、抚今追昔

情:悲从中来

理:世间万物,英雄豪杰,不过是过眼烟云,随着岁月的流逝而灰飞烟灭,风流散尽。

第三段:写客人感慨人生短促无常的悲观情绪

(续表)

段落概括 段落分析

理:世界的万物和人生,都既有变的一面,又有不变的一面。从变的角度看,天地万物就连一眨眼的工夫都不能保持不变;从不变的角度看,万物和人类都是永久不变的,用不着羡慕无穷的江水和明月的永不增减,也用不着哀叹人生的短促,而应保持旷达乐观的态度。

第四段:写作者丢开个人的愁怀,欣赏大自然美妙风光和豁达开朗的心情

(续表)

段落概括 段落分析

这个结尾意味深长,既照应了开头超然欲仙的快乐,又是向政敌的一种暗示:我虽然遭受迫害,贬谪黄州,但我的日子过得并不错,既不寂寞也无苦恼。这实际上是一种抗议。

第五段:写客人转悲为喜,主客开怀畅饮,兴尽入睡

受“天人合一”思想的影响,中国古代文人自古就有亲近自然、亲近山水的情怀。所谓“仁者乐山,智者乐水”。特别是当人在现实中受到伤害的时候,只有山水最懂人的那颗苦闷和破碎的心。公元1079年,湖北的黄州迎来了一位满心伤痛的人,他就是苏轼。所幸,黄州赤壁的山山水水接纳了这个伤痕累累的人。面对眼前的山水和明月,苏轼心里有一丝慰藉,有一点感悟,感情有一些变化。

苏轼的心情有着怎样的变化呢?现在,请大家找出文中最能体现作者思想感情的词语。

2.深度阅读、品情析理

第1段交代了哪些记游的要素?这些要素对后文的展开有何作用?

3.如何解读作者对于“水”和“月”的议论?

用水与月作比喻,借眼前的景来说理,寓理于景。

从“变与不变”的角度议论

从变的角度说,天地宇宙也是瞬息万变的,就如水和月亮一样,江水日夜不停地流月从亏到盈不断地变化;

从不变的角度,“我”和万物都是永恒的。

从“取与不取”的角度看,大自然是个无穷宝藏,可以作为人们的精神寄托,所以苏轼认为人对自然万物,不该取的不取,该取的就取。不必因“吾生之须臾”而羡慕其“无穷”,而要使无穷的自然万物为“吾生”所享用,从中得到乐趣。

天地万物时刻都在变化着,即使是一瞬间的工夫也不停止,就像水的奔流不息,月的阴晴圆缺一样。

变

角度一

不 变

角度二

天地万物包括人,一样都是永恒的。什么意思?高山、明月、江水、天空星辰,它们的恒久我们是可以认同的,但人怎么是永恒的呢?

人也在万物之内,人看山,看江水,看明月是永恒的,是因为它们和人的寿命相比,要长久得多;

对于寿命短暂的蜉蝣、蝼蚁、落叶等来说,在它们的眼中,我们人类又何尝不是和高山、江水、明月一样永恒呢;

再推,那些比蜉蝣、蝼蚁、落叶等寿命更短的生物,在它们的眼中,蜉蝣、蝼蚁、落叶不也是永恒的吗?

即使再推,那些比人更为恒久的高山、江水、明月相对于广袤的宇宙而言,它们还是永恒的吗?

因此,苏子便得出了一个结论:“物与我皆无尽也,而又何羡乎!”万物同我们一样都是永恒的,我们又何必感叹那人生的苦短呢?

这一切,使苏东坡经历了一次真正的脱胎换骨,与古往今来许多大家一样,他——真正地成熟了。

4.以“喜”作结表达了作者怎样的情怀和人生态度?

呼应开头,如“舟中”呼应“泛舟”;“东方之既白”呼应“月出东山”。

结构浑然一体。最后写“客喜而笑”,情感转悲为喜。是分外欣慰和轻松,苏轼通过自我调节达到了精神上的满足。

反衬,用“杯盘狼藉”的杂乱形象来反衬内心世界的舒坦、宁静。

拓展延伸 迁移内化

卜算子·黄州定惠院寓居作

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

定风波

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

1.这两首词分别写出了苏轼被贬黄州后的心路历程。自由读一读,看看你分别读出了一个怎样的苏轼?

注意《定风波》的下阕,这里描绘了一个充满哲理的画面:一边是料峭春风,作者感到丝丝的寒意;一边是山头斜照,作者感到些许的暖意。这既是写景,也是表达人生的哲理。

人生不就是这样充满辩证法吗?在寒冷中有温暖,在逆境中有希望,在忧患中有喜悦。当我们的心灵进入了宁静的境界的时候,再看生活中的风雨或阳光,哪有什么区别呢?都微不足道。“宠辱不惊”,苏轼在这里表达的正是这样一种哲理。

2.延伸思考。讨论:苏轼这种听任自然、力求豁达的心境却让人有种消极感,他是否有陶渊明归园田的心境?

他与陶渊明的心境还是有区别的,陶渊明是不肯为五斗米向乡里小儿折腰,他是真正厌世。苏轼的思想从本质看是很矛盾的,在《念奴娇》中拿周瑜比,现在与曹操比,都是感叹人生短暂而不能像古代英雄那样有所作为。清人李扶九在《古文笔法百篇》中说:“篇中所言,不过随时行乐,惟“美人”二字,则公真意所在。

板书设计

同课章节目录