人教版六年级数学下册 第六单元第6课时《图形的测量与计算》精品教学方案

文档属性

| 名称 | 人教版六年级数学下册 第六单元第6课时《图形的测量与计算》精品教学方案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 294.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-21 20:12:24 | ||

图片预览

文档简介

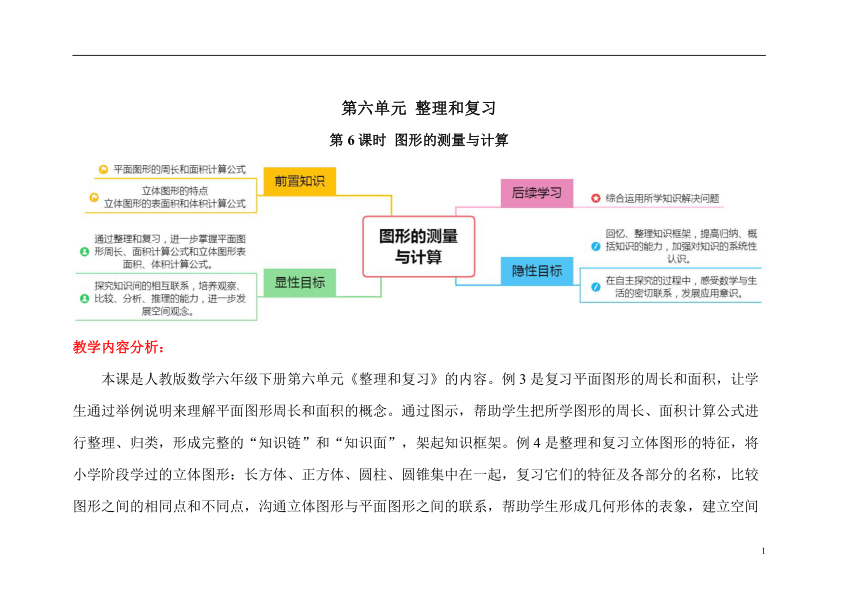

第六单元 整理和复习

第6课时 图形的测量与计算

教学内容分析:

本课是人教版数学六年级下册第六单元《整理和复习》的内容。例3是复习平面图形的周长和面积,让学生通过举例说明来理解平面图形周长和面积的概念。通过图示,帮助学生把所学图形的周长、面积计算公式进行整理、归类,形成完整的“知识链”和“知识面”,架起知识框架。例4是整理和复习立体图形的特征,将小学阶段学过的立体图形:长方体、正方体、圆柱、圆锥集中在一起,复习它们的特征及各部分的名称,比较图形之间的相同点和不同点,沟通立体图形与平面图形之间的联系,帮助学生形成几何形体的表象,建立空间观念,进一步掌握这些图形的特征。例5是整理和复习四种立体图形的表面积、体积的计算公式。通过让学生先想一想,再写一写,把表格填写完整,不仅掌握四个立体图形的表面积、体积计算公式,还要理清这些计算公式是怎么推导出来的,沟通长方体、正方体与圆柱体积之间、圆柱与圆锥体积之间的联系,帮助学生建立知识网络。

教学目标:

1.通过整理和复习,进一步掌握平面图形周长、面积计算公式和立体图形表面积、体积计算公式。

2.归纳立体图形的特点,回顾计算公式的推导过程,探究知识间的相互联系,培养观察、比较、分析、推理的能力,进一步发展空间观念。

3.回忆、整理知识框架,提高归纳、概括知识的能力,加强对知识的系统性认识,同时感受数学与生活的密切联系,发展应用意识。

教学重点:

掌握平面图形周长、面积计算公式和立体图形表面积、体积计算公式。

教学难点:

探究知识间的相互联系,主动建构、完善知识网络,进一步发展空间观念。

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

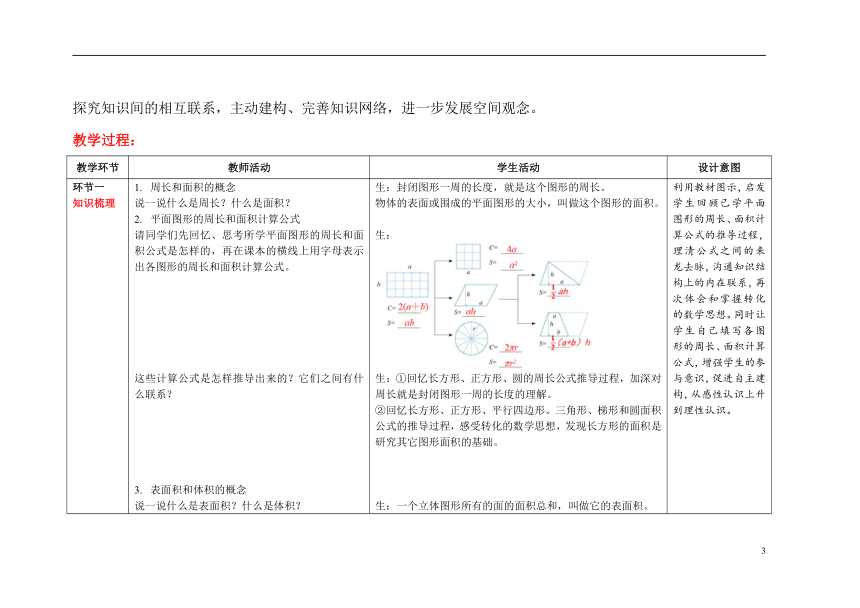

环节一 知识梳理 周长和面积的概念 说一说什么是周长?什么是面积? 平面图形的周长和面积计算公式 请同学们先回忆、思考所学平面图形的周长和面积公式是怎样的,再在课本的横线上用字母表示出各图形的周长和面积计算公式。 这些计算公式是怎样推导出来的?它们之间有什么联系? 表面积和体积的概念 说一说什么是表面积?什么是体积? 立体图形的表面积和体积计算公式 长方体、正方体、圆柱和圆锥的表面积和体积计算公式分别是怎么样的?请同学们回忆并填写表格。 这些计算公式是怎样推导出来的?它们之间有什么联系? 生:封闭图形一周的长度,就是这个图形的周长。 物体的表面或围成的平面图形的大小,叫做这个图形的面积。 生: 生:①回忆长方形、正方形、圆的周长公式推导过程,加深对周长就是封闭图形一周的长度的理解。 ②回忆长方形、正方形、平行四边形、三角形、梯形和圆面积公式的推导过程,感受转化的数学思想,发现长方形的面积是研究其它图形面积的基础。 生:一个立体图形所有的面的面积总和,叫做它的表面积。 一个立体图形所占空间的大小,叫做它的体积。 生: 生:①回忆长方体、正方体、圆柱表面积计算公式的推导过程,借助立体图形的直观展开图加深对表面积计算公式的理解。 ②回忆长方体、正方体、圆柱、圆锥体积计算公式的推导过程,探究发现长方体、正方体和圆柱的体积计算公式的内在联系,都可以用底面积乘高来计算。 利用教材图示,启发学生回顾已学平面图形的周长、面积计算公式的推导过程,理清公式之间的来龙去脉,沟通知识结构上的内在联系,再次体会和掌握转化的数学思想。同时让学生自己填写各图形的周长、面积计算公式,增强学生的参与意识,促进自主建构,从感性认识上升到理性认识。 让学生独立完成表格的填空,接着回忆这些计算公式的推导过程,最后引导学生发现长方体、正方体和圆柱的体积计算公式的内在联系,并统一成底面积乘高的形式。

环节二 综合练习 1.在括号里填上合适的计量单位。 (1)北京至上海的铁路长约1318( )。 (2)足球场的面积约为7500( )。 (3)东北虎的体重可达320( )。 (4)小虹家的冰箱容积有240 ( )。 生: (1)km (2)m2 (3)kg (4)L 这题是巩固计量单位的练习题。通过比较和辨析长度单位、质量单位、容积单位的区别,进一步帮助学生建立合适的长度、面积、体积和质量的观念。

2.计算下面各图形的周长和面积。(单位:m) 学生独自尝试计算后全班反馈。 生: (1) 周长:30+40+50=120(m) 面积:30×40÷2=600(m2) (2) 周长:6+6+7.5+10.5=30(m) 面积:(6+10.5)×6÷2=49.5(m2) (3) 周长:3+5×2+3.14×5÷2+(5-3)=22.85(m) 面积:3.14×( 5÷2 )2÷2+5×3=24.8125(m2) 让学生运用公式计算图形的周长和面积,进一步巩固所学概念,提高运用能力。

3.每一组中两个图形的周长相等吗?面积呢? ①读懂题意。 ②学生独立完成解答。 ③反馈。 生: (1)周长不相等,面积相等。 (2)周长相等,面积不相等。 让学生观察、思考,说一说每组中两个图形之间的联系和区别,发现:左图中的长方形和平行四边形等底等高,面积相等,但周长不相等;右图的两个组合图形,一个是正方形加上半圆,一个是正方形挖去半圆,面积不相等,但周长的构成方式相同,周长是一样的。

环节三 拓展练习 1.在方格纸上画出与给定的平行四边形面积相等的图形,你能画几个?你发现了什么? ①读懂题意。 ②学生小组交流后独立完成解答。 ③反馈。 2.这只工具箱的下半部是棱长为20 cm的正方体,上半部是圆柱的一半。算出它的表面积和体积。①读懂题意。 ②学生小组交流后独立完成解答。 ③反馈。 生: 我发现了形状不同,面积相同的图形多种多样。 生: 表面积=五个正方形的面积+圆柱侧面积的一半+一个圆的面积 20×20×5+3.14×20×20÷2+3.14×(20÷2)2=2942(cm2) 体积=一个正方体的体积+半个圆柱的体积 20×20×20+3.14×102×20÷2=11140(cm3) 答:表面积是2942 cm2,体积是11140 cm3。 通过画一画、比一比,使学生感受到形状不同,但面积相等的图形有多种多样,如平行四边形、长方形、三角形、梯形。本题体现了很大的开放性,有利于培养学生的发散性思维、推理能力和空间观念,体会变中有不变的思想。 要引导学生理清组合图形是如何构成的,圆柱的底面半径、高与正方体的棱长有什么关系,表面积、体积分别由哪几部分组成。

环节四 课堂小结 你有什么收获? 回顾本节课自己的体会和收获。 生1:通过整理和复习,进一步掌握平面图形周长和面积的概念,把所学平面图形的周长、面积计算公式进行梳理、归纳,建立知识网络。 生2:理清立体图形表面积和体积计算公式的推导过程,加深对知识的理解。 鼓励学生畅谈自己的收获和体会,有哪些认知上的冲突,遇到问题是如何解决的。

环节五 布置作业 教材P90练习十八第6、8、10题。

1

第6课时 图形的测量与计算

教学内容分析:

本课是人教版数学六年级下册第六单元《整理和复习》的内容。例3是复习平面图形的周长和面积,让学生通过举例说明来理解平面图形周长和面积的概念。通过图示,帮助学生把所学图形的周长、面积计算公式进行整理、归类,形成完整的“知识链”和“知识面”,架起知识框架。例4是整理和复习立体图形的特征,将小学阶段学过的立体图形:长方体、正方体、圆柱、圆锥集中在一起,复习它们的特征及各部分的名称,比较图形之间的相同点和不同点,沟通立体图形与平面图形之间的联系,帮助学生形成几何形体的表象,建立空间观念,进一步掌握这些图形的特征。例5是整理和复习四种立体图形的表面积、体积的计算公式。通过让学生先想一想,再写一写,把表格填写完整,不仅掌握四个立体图形的表面积、体积计算公式,还要理清这些计算公式是怎么推导出来的,沟通长方体、正方体与圆柱体积之间、圆柱与圆锥体积之间的联系,帮助学生建立知识网络。

教学目标:

1.通过整理和复习,进一步掌握平面图形周长、面积计算公式和立体图形表面积、体积计算公式。

2.归纳立体图形的特点,回顾计算公式的推导过程,探究知识间的相互联系,培养观察、比较、分析、推理的能力,进一步发展空间观念。

3.回忆、整理知识框架,提高归纳、概括知识的能力,加强对知识的系统性认识,同时感受数学与生活的密切联系,发展应用意识。

教学重点:

掌握平面图形周长、面积计算公式和立体图形表面积、体积计算公式。

教学难点:

探究知识间的相互联系,主动建构、完善知识网络,进一步发展空间观念。

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一 知识梳理 周长和面积的概念 说一说什么是周长?什么是面积? 平面图形的周长和面积计算公式 请同学们先回忆、思考所学平面图形的周长和面积公式是怎样的,再在课本的横线上用字母表示出各图形的周长和面积计算公式。 这些计算公式是怎样推导出来的?它们之间有什么联系? 表面积和体积的概念 说一说什么是表面积?什么是体积? 立体图形的表面积和体积计算公式 长方体、正方体、圆柱和圆锥的表面积和体积计算公式分别是怎么样的?请同学们回忆并填写表格。 这些计算公式是怎样推导出来的?它们之间有什么联系? 生:封闭图形一周的长度,就是这个图形的周长。 物体的表面或围成的平面图形的大小,叫做这个图形的面积。 生: 生:①回忆长方形、正方形、圆的周长公式推导过程,加深对周长就是封闭图形一周的长度的理解。 ②回忆长方形、正方形、平行四边形、三角形、梯形和圆面积公式的推导过程,感受转化的数学思想,发现长方形的面积是研究其它图形面积的基础。 生:一个立体图形所有的面的面积总和,叫做它的表面积。 一个立体图形所占空间的大小,叫做它的体积。 生: 生:①回忆长方体、正方体、圆柱表面积计算公式的推导过程,借助立体图形的直观展开图加深对表面积计算公式的理解。 ②回忆长方体、正方体、圆柱、圆锥体积计算公式的推导过程,探究发现长方体、正方体和圆柱的体积计算公式的内在联系,都可以用底面积乘高来计算。 利用教材图示,启发学生回顾已学平面图形的周长、面积计算公式的推导过程,理清公式之间的来龙去脉,沟通知识结构上的内在联系,再次体会和掌握转化的数学思想。同时让学生自己填写各图形的周长、面积计算公式,增强学生的参与意识,促进自主建构,从感性认识上升到理性认识。 让学生独立完成表格的填空,接着回忆这些计算公式的推导过程,最后引导学生发现长方体、正方体和圆柱的体积计算公式的内在联系,并统一成底面积乘高的形式。

环节二 综合练习 1.在括号里填上合适的计量单位。 (1)北京至上海的铁路长约1318( )。 (2)足球场的面积约为7500( )。 (3)东北虎的体重可达320( )。 (4)小虹家的冰箱容积有240 ( )。 生: (1)km (2)m2 (3)kg (4)L 这题是巩固计量单位的练习题。通过比较和辨析长度单位、质量单位、容积单位的区别,进一步帮助学生建立合适的长度、面积、体积和质量的观念。

2.计算下面各图形的周长和面积。(单位:m) 学生独自尝试计算后全班反馈。 生: (1) 周长:30+40+50=120(m) 面积:30×40÷2=600(m2) (2) 周长:6+6+7.5+10.5=30(m) 面积:(6+10.5)×6÷2=49.5(m2) (3) 周长:3+5×2+3.14×5÷2+(5-3)=22.85(m) 面积:3.14×( 5÷2 )2÷2+5×3=24.8125(m2) 让学生运用公式计算图形的周长和面积,进一步巩固所学概念,提高运用能力。

3.每一组中两个图形的周长相等吗?面积呢? ①读懂题意。 ②学生独立完成解答。 ③反馈。 生: (1)周长不相等,面积相等。 (2)周长相等,面积不相等。 让学生观察、思考,说一说每组中两个图形之间的联系和区别,发现:左图中的长方形和平行四边形等底等高,面积相等,但周长不相等;右图的两个组合图形,一个是正方形加上半圆,一个是正方形挖去半圆,面积不相等,但周长的构成方式相同,周长是一样的。

环节三 拓展练习 1.在方格纸上画出与给定的平行四边形面积相等的图形,你能画几个?你发现了什么? ①读懂题意。 ②学生小组交流后独立完成解答。 ③反馈。 2.这只工具箱的下半部是棱长为20 cm的正方体,上半部是圆柱的一半。算出它的表面积和体积。①读懂题意。 ②学生小组交流后独立完成解答。 ③反馈。 生: 我发现了形状不同,面积相同的图形多种多样。 生: 表面积=五个正方形的面积+圆柱侧面积的一半+一个圆的面积 20×20×5+3.14×20×20÷2+3.14×(20÷2)2=2942(cm2) 体积=一个正方体的体积+半个圆柱的体积 20×20×20+3.14×102×20÷2=11140(cm3) 答:表面积是2942 cm2,体积是11140 cm3。 通过画一画、比一比,使学生感受到形状不同,但面积相等的图形有多种多样,如平行四边形、长方形、三角形、梯形。本题体现了很大的开放性,有利于培养学生的发散性思维、推理能力和空间观念,体会变中有不变的思想。 要引导学生理清组合图形是如何构成的,圆柱的底面半径、高与正方体的棱长有什么关系,表面积、体积分别由哪几部分组成。

环节四 课堂小结 你有什么收获? 回顾本节课自己的体会和收获。 生1:通过整理和复习,进一步掌握平面图形周长和面积的概念,把所学平面图形的周长、面积计算公式进行梳理、归纳,建立知识网络。 生2:理清立体图形表面积和体积计算公式的推导过程,加深对知识的理解。 鼓励学生畅谈自己的收获和体会,有哪些认知上的冲突,遇到问题是如何解决的。

环节五 布置作业 教材P90练习十八第6、8、10题。

1