第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-21 17:13:22 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

一、农业和手工的发展

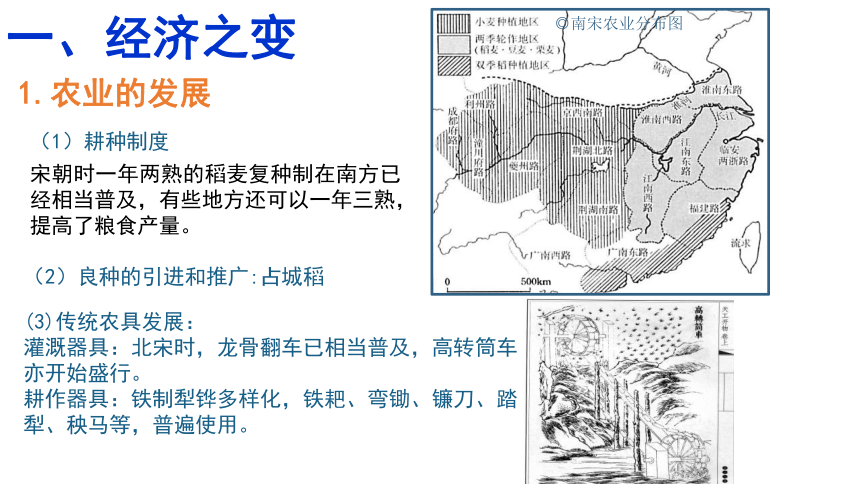

(1)耕种制度

宋朝时一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及,有些地方还可以一年三熟,提高了粮食产量。

◎南宋农业分布图

一、经济之变

1.农业的发展

(2)良种的引进和推广:占城稻

(3)传统农具发展:

灌溉器具:北宋时,龙骨翻车已相当普及,高转筒车亦开始盛行。

耕作器具:铁制犁铧多样化,铁耙、弯锄、镰刀、踏犁、秧马等,普遍使用。

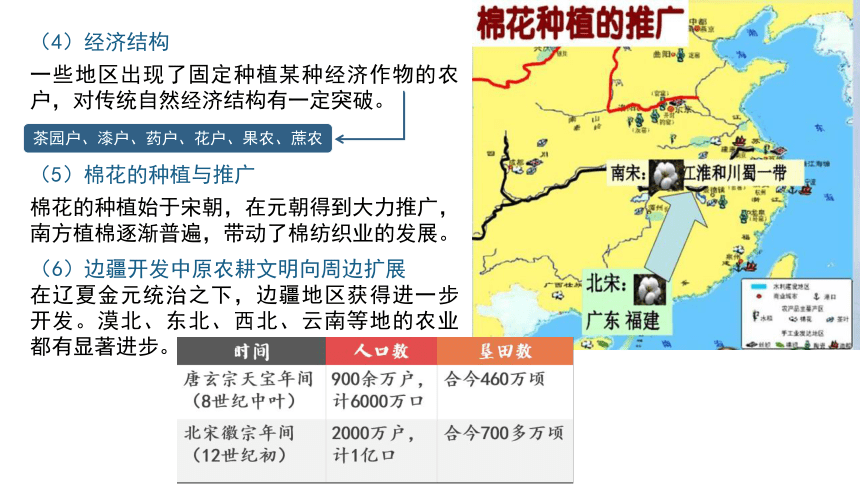

(4)经济结构

一些地区出现了固定种植某种经济作物的农户,对传统自然经济结构有一定突破。

棉花的种植始于宋朝,在元朝得到大力推广,南方植棉逐渐普遍,带动了棉纺织业的发展。

(5)棉花的种植与推广

茶园户、漆户、药户、花户、果农、蔗农

(6)边疆开发中原农耕文明向周边扩展

在辽夏金元统治之下,边疆地区获得进一步开发。漠北、东北、西北、云南等地的农业都有显著进步。

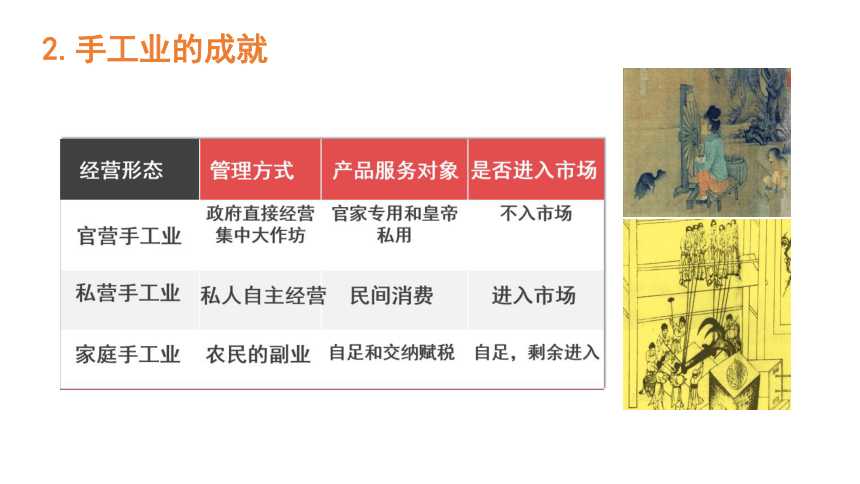

2.手工业的成就

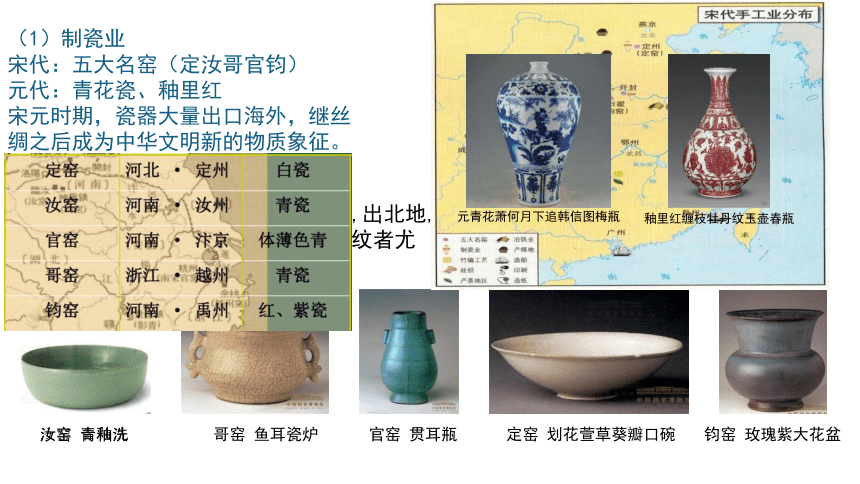

(1)制瓷业

宋代:五大名窑(定汝哥官钧)

元代:青花瓷、釉里红

宋元时期,瓷器大量出口海外,继丝绸之后成为中华文明新的物质象征。

汝窑 青釉洗

哥窑 鱼耳瓷炉

官窑 贯耳瓶

定窑 划花萱草葵瓣口碗

钧窑 玫瑰紫大花盆

曹昭在《格古要论》中说:“汝窑器,出北地,宋时烧者。淡青色,有蟹爪纹者真,无纹者尤好,土脉滋媚,薄甚亦难的。”

元青花萧何月下追韩信图梅瓶

釉里红缠枝牡丹纹玉壶春瓶

汝窑 青釉洗

北宋:纺织业主要有丝、麻、毛等部门,其中丝织业仍占主要地位。

南宋:丝织业出现了织染分离;棉织业逐步发展。出现家庭作坊式的独立机户进行商品生产。

元代:黄道婆改进棉纺织技术,棉布成为主要衣料,松江成为棉纺织中心。

南宋佚名

《蚕织图卷》局部

(2)纺织业

(3)矿冶业

矿冶业在北宋手工业中占有重要地位。煤的开采量很大,首都东京的居民普遍使用煤作燃料。

燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量。

宋人的知识产权意识:

宋代的出版商在刊印书籍时,通常要印上版权页——“宋人刻书,于书之首尾或序后、目录后,往往刻一墨图记及牌记”这个“牌记”,载有出版人、刻书人、出版日期、版权声明等信息,类似于今日书籍的版权页。

印刷业是宋朝新兴的手工业,有力地推动了文化的普及,进一步带动了造纸业的发展。

(4)印刷业:

北宋:毕昇创造活字印刷术(胶泥活字)。

元代:王祯创制木活字,又发明转轮排字盘。

注意:活字印刷术出现,但普遍使用的依然是雕版印刷

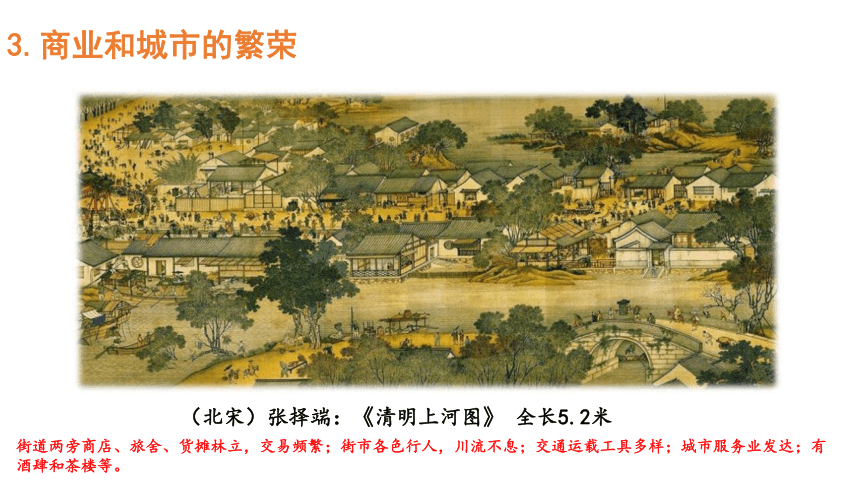

(北宋)张择端:《清明上河图》 全长5.2米

街道两旁商店、旅舍、货摊林立,交易频繁;街市各色行人,川流不息;交通运载工具多样;城市服务业发达;有酒肆和茶楼等。

3.商业和城市的繁荣

(1)商业的繁荣

特点:

宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰。为大众服务成为商业的主流,基层市场蓬勃涌现。

脚

店

香丰正店

孙羊店

特点:一般出现于交通要道或城市边缘,基本定期交易;地区差异较大;内容丰富;

影响:促进了城乡经济交流;部分草市演变为居民定居点、市镇,或者与市区逐步融合,促进了城市发展。

突破时空限制:可以沿街开设店铺;出现早市、夜市和鬼市;

特点:成批出现,手工业发达,商业活动兴盛;黄河、长江及运河沿岸居多;

表现:①基层市场发展

据统计,宋代大约有6000—7000个圩集市镇,作为新型的工商业据点,散布在广袤的乡村地区。

——包伟民、吴铮强《宋朝简史》

市镇贸易之繁荣

南宋李嵩《货郎图》

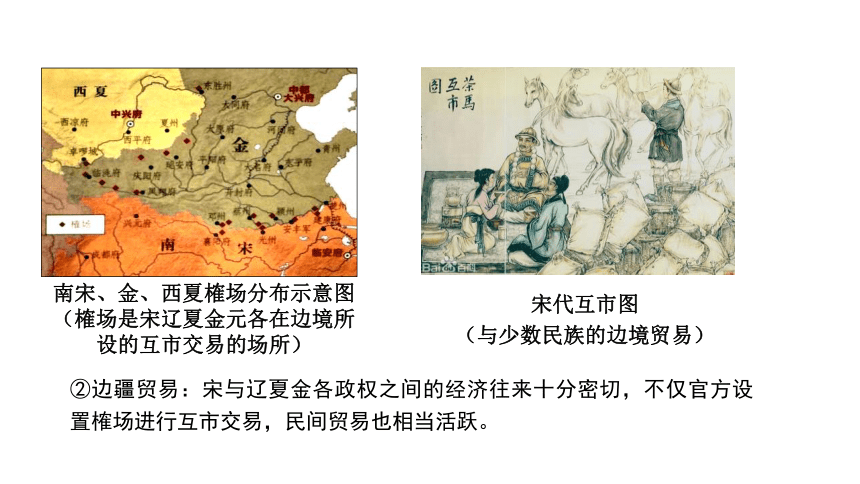

南宋、金、西夏榷场分布示意图

(榷场是宋辽夏金元各在边境所设的互市交易的场所)

宋代互市图

(与少数民族的边境贸易)

②边疆贸易:宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,不仅官方设置榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃。

二、商业和城市的繁荣

③货币:

北宋钱币铸造量增多,开始出现纸币——交子;

元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,推动了商业的发展。

▲ “交钞”——

元朝纸币

▲”交子”——

北宋纸币

▲ ”会子”——

南宋纸币

④海外贸易:

A.外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源;

B.丝织品、瓷器等,远销亚非许多国家和地区, 输入中国的商品以香料、珠宝为主;

C.主要外贸港口有广州、泉州、明州等。

D.设立专门机构——市舶司,进行管理

◎宋代对外贸易路线图

◎南宋沉船南海一号

知识拓展

▲ 南海一号沉船

宋元海上贸易考古遗迹图

对比唐代长安城,想一想,北宋汴京有哪些不同?导致这种变化的原因是什么?

宋汴京城:“市”突破了时间和空间上的限制,形成了商业街,

出现了前所未有的繁荣。

反映了商品经济的不断发展和城市经济的繁荣。

唐·长安城

宋·东京

当时开封以经商为业的有二万多户,其中640家资本雄厚的商户,分别属于160行,囊括米、盐、茶等各类商品贸易。号称 “正店 ”的大酒楼有170家,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊适应商业大潮,与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——冯天瑜主编《中华文化史》

“市井最盛…车马闻拥,不可驻足……坊巷桥门及隐蔽去处,俱是铺席买卖。”

“又东十字大街,曰从行裹角,茶坊每五更点灯,博易买卖衣服、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之 ‘鬼市子 ’。 ”

——孟元老《东京梦华录》

元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地

“外国巨价异物及百物之输入此城者, 世界诸城无能与比。盖各人自各地携物而至, 或以献君主, 或以献宫廷, 或以供此广大之城市, 或以献众多之男爵骑尉, 或以供屯驻附近之大军。百物输入之众, 有如川流之不息。”

——《马可·波罗行纪》

宋代城市繁荣的表现:

(1)经济功能增强,商业贸易繁荣

(2)市的时间限制被打破,出现“夜市”

(3)市的空间限制被打破,出现开放“街市制”

(4)出现了比较完善的娱乐设施“瓦子”

元·大都

(2)城市的兴盛

元朝

①元朝恢复临安的旧称杭州,被称为“世界最富丽名贵之城”。

②元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

思考:两宋农业、手工业、商业的发展会给中国的经济格局带来怎样的影响?宋代南方经济的发展示意图“北宋神宗元丰年间,东南地区的两浙路、江南东路、江南西路、荆湖南路、荆湖北路、福建路人口达6766360户,同期面积大于这东南六路的北方地区人口为5675945户。”——漆侠《辽宋西夏金代通史》活动要求:以小组为单位,从农业、手工业、商业、社会生活等角度分析两宋时期的经济与社会在前代基础上有何新变化?1.原因:

①自然条件:江南地区自然条件优越。

②社会环境:北方动荡不安,南方相对安定。

③政府政策:南方政权统治者重视发展经济。

④人口因素:北方人口南迁,增加了劳动力,带来了先进生产工具和技术。

⑤经济因素:区域经济发展的多样性、不平衡性与互补性日益突出。

二、经济重心南移—头枕东南,面向海洋的经济新格局

2.历程

朝代 表现 特征 规律

魏晋南北朝 (永嘉南渡) 初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展,出现了拥有上百万人口的大城市 江南得到初步开发 古代中国经济重心南移,一是由北向南从黄河流域转移到长江流域和江南一带,二是由内地向沿海逐渐转移

中唐以后 (安史之乱) 南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方 经济重心南移开始 南宋时期 (靖康之变) 经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为中国古代的经济重心。 经济重心南移完成 “苏湖熟,天下足”

隋唐大运河 元代运河、海运图

重新开通大运河

开辟长途海运航线

元朝:南北经济差距继续扩大,全国大部分人口和税收集中在江南。

3.南移的影响

1.对我国交通贸易的影响:南方沿海城市迅速发展,海上交通和运输也有较大改善。

2.对人口分布的影响:促使北方人民进一步南迁,南方的人口迅速膨胀,南方人口在全国总人口中的比重不断增长。

3.对人才教育的影响:教育文化中心南移,南方文化影响力上升。

4.对城市发展的影响:促进南方工商业城市的增加,商品经济迅速发展。

5.对民族关系的影响:促进我国各民族交融,北方人民南迁,促使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流与合作。

思考点: 北宋科举考试分卷的做法其利弊如何?

【历史趣闻】两宋时期的全国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ卷

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

①从南方考生角度来看,并不完全公平。

②从国家全局角度来看,有利于维持取士人数之均衡,平衡南北利益。

③为后世录取选拔制度提供借鉴

大中祥符七年(1014年),开封府落榜士子揭发,本年度开封府取中举人25人,有13人系“寄籍取中”,其中10人来自两浙路苏州府。“寄籍”案在两宋大量存在,屡禁不。

——编自《宋史.太祖纪》等

1. 门第观念淡化

①隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但重视家族背景的门第观念仍十分流行。

②宋朝,科举制度比唐朝更为完善,不仅原则上面向全社会开放,而且更加强调公平竞争。大批出身于平民家庭的士人进入政坛,给政治增添了活力。(庶族地主崛起)

③人们的婚姻择偶,也以当下政治、经济地位为重,而不再关心祖先名望。

唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。

——洪迈《容斋随笔》

材料一

材料二

故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之……其无情如造化,至公如权衡,祖宗以来不可易之制也!

——欧阳修

科举竞流,读书赢天下

婚姻融天下

阶层汇流,

三、社会的变化

已糊名弥封

拆去糊名弥封

①籍贯信息

②三代脚色

③所习经典

①宋以前,社会上长期存在人身不完全自由并且受到歧视的贱民阶层,至宋朝数量显著减少。

②宋以前,家内服役大都用世袭奴婢承担,宋朝更多地来自雇佣。

③宋朝无地农民通常与地主签订契约,租种土地,也较少受到契约关系以外的人身束缚。(人身束缚松弛)

2. 社会成员趋于平等

臣窃以古称良贱,灼然不同。良者即是良民,贱者率皆罪隶。今世所云奴婢,一概本出良家。

——罗愿:《罗鄂州小集》

材料一

人身依附

自愿雇佣制

部曲制

租佃制

材料三

观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。 ——蔡襄《端明集》

重视当前政治、经济地位

材料二

佃户既赖田主给佃生以养活家口,佃户不可侵犯田主,田主不可挠虐佃户。 ——朱熹《劝农文》

租佃制度:产生于春秋战国时代。春秋后期﹐周天子对土地的最高支配权丧失,“公田不治”﹐土地关系逐渐走向私有化﹐井田制破坏﹐封建依附关系开始产生﹑发展起来。新兴的地主阶级改变旧的剥削方式﹐招徕逃亡奴隶和破产平民﹐作为自己的“私属徒”,把土地分给他们耕种,从中收取地租,租佃制度于此产生。

租佃关系:在租佃制下,农民租种地主部分或全部土地,向地主缴纳一定的地租。即地主把部分或全部土地出租给农民耕种,收取地租作为收益。地主和佃农通过租佃契约形成剥削与被剥削的关系。

基本概念

深化理解

宋代的租佃契约制

宋代的租佃制或称租佃契约制,即地主私有土地和各类国有土地在出 租时多采用“明立要契”的方式,这种契约具有法 律约束力,如承租者不能如约完纳地租时,官府则 以法律手段使契约内容得以兑现 租佃制下的地租形态,以实物地租为主,其中又分为分成租和定额租两种。分成租中以对分制较为普 遍,也有四六分或三七分者。在两浙等粮食产量比较稳定的地方,流行定额租,租额一经确定,若干年不变,承租者有较大的经营自主权。 在租佃制下,客户对于地主、官府的人身依 附关系大为削弱。

赵匡胤

赵普

赵光义

两宋时期,蹴鞠作为市民娱乐的“百戏之首”风靡一时,辽夏金元亦有传播。宫廷画师苏汉臣绘制《宋太祖蹴鞠图》(失传),此为清代黄慎摹本。

高俅者,本东坡先生小吏,草札颇工...东坡以属王晋卿。...(某日,晋卿派高俅送物品给端王)值王在园中蹴踘,俅候报之际,睥睨不已,王呼来前询曰:“汝亦解此技邪?”俅曰:“能之。”漫令对蹴。遂惬王之意,大喜...由是日见亲信。逾月,王登宝位。上俊宠之,眷渥甚厚,不次迁拜。

—— 《挥麈后录》

3.国家对社会的控制相对放松

①朝廷对土地买卖、典当基本不加干预,仅办理法律手续,缴纳交易税即可。

②对于百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。

古者乡田同井,人皆安土重迁,流之远方,无所资给,徒隶困辱,以至终身;近世之民,轻去乡土,转徙四方,固不患。 ——马端临《文献通考》

明立要契,举借种粮,及时种莳,俟收成依契约分,无致争讼官司。

——徐松《宋会要辑稿》

材料一

材料二

◎南宋土地买卖契约残片

土地买卖,契约定天下

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

一、农业和手工的发展

(1)耕种制度

宋朝时一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及,有些地方还可以一年三熟,提高了粮食产量。

◎南宋农业分布图

一、经济之变

1.农业的发展

(2)良种的引进和推广:占城稻

(3)传统农具发展:

灌溉器具:北宋时,龙骨翻车已相当普及,高转筒车亦开始盛行。

耕作器具:铁制犁铧多样化,铁耙、弯锄、镰刀、踏犁、秧马等,普遍使用。

(4)经济结构

一些地区出现了固定种植某种经济作物的农户,对传统自然经济结构有一定突破。

棉花的种植始于宋朝,在元朝得到大力推广,南方植棉逐渐普遍,带动了棉纺织业的发展。

(5)棉花的种植与推广

茶园户、漆户、药户、花户、果农、蔗农

(6)边疆开发中原农耕文明向周边扩展

在辽夏金元统治之下,边疆地区获得进一步开发。漠北、东北、西北、云南等地的农业都有显著进步。

2.手工业的成就

(1)制瓷业

宋代:五大名窑(定汝哥官钧)

元代:青花瓷、釉里红

宋元时期,瓷器大量出口海外,继丝绸之后成为中华文明新的物质象征。

汝窑 青釉洗

哥窑 鱼耳瓷炉

官窑 贯耳瓶

定窑 划花萱草葵瓣口碗

钧窑 玫瑰紫大花盆

曹昭在《格古要论》中说:“汝窑器,出北地,宋时烧者。淡青色,有蟹爪纹者真,无纹者尤好,土脉滋媚,薄甚亦难的。”

元青花萧何月下追韩信图梅瓶

釉里红缠枝牡丹纹玉壶春瓶

汝窑 青釉洗

北宋:纺织业主要有丝、麻、毛等部门,其中丝织业仍占主要地位。

南宋:丝织业出现了织染分离;棉织业逐步发展。出现家庭作坊式的独立机户进行商品生产。

元代:黄道婆改进棉纺织技术,棉布成为主要衣料,松江成为棉纺织中心。

南宋佚名

《蚕织图卷》局部

(2)纺织业

(3)矿冶业

矿冶业在北宋手工业中占有重要地位。煤的开采量很大,首都东京的居民普遍使用煤作燃料。

燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量。

宋人的知识产权意识:

宋代的出版商在刊印书籍时,通常要印上版权页——“宋人刻书,于书之首尾或序后、目录后,往往刻一墨图记及牌记”这个“牌记”,载有出版人、刻书人、出版日期、版权声明等信息,类似于今日书籍的版权页。

印刷业是宋朝新兴的手工业,有力地推动了文化的普及,进一步带动了造纸业的发展。

(4)印刷业:

北宋:毕昇创造活字印刷术(胶泥活字)。

元代:王祯创制木活字,又发明转轮排字盘。

注意:活字印刷术出现,但普遍使用的依然是雕版印刷

(北宋)张择端:《清明上河图》 全长5.2米

街道两旁商店、旅舍、货摊林立,交易频繁;街市各色行人,川流不息;交通运载工具多样;城市服务业发达;有酒肆和茶楼等。

3.商业和城市的繁荣

(1)商业的繁荣

特点:

宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰。为大众服务成为商业的主流,基层市场蓬勃涌现。

脚

店

香丰正店

孙羊店

特点:一般出现于交通要道或城市边缘,基本定期交易;地区差异较大;内容丰富;

影响:促进了城乡经济交流;部分草市演变为居民定居点、市镇,或者与市区逐步融合,促进了城市发展。

突破时空限制:可以沿街开设店铺;出现早市、夜市和鬼市;

特点:成批出现,手工业发达,商业活动兴盛;黄河、长江及运河沿岸居多;

表现:①基层市场发展

据统计,宋代大约有6000—7000个圩集市镇,作为新型的工商业据点,散布在广袤的乡村地区。

——包伟民、吴铮强《宋朝简史》

市镇贸易之繁荣

南宋李嵩《货郎图》

南宋、金、西夏榷场分布示意图

(榷场是宋辽夏金元各在边境所设的互市交易的场所)

宋代互市图

(与少数民族的边境贸易)

②边疆贸易:宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,不仅官方设置榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃。

二、商业和城市的繁荣

③货币:

北宋钱币铸造量增多,开始出现纸币——交子;

元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,推动了商业的发展。

▲ “交钞”——

元朝纸币

▲”交子”——

北宋纸币

▲ ”会子”——

南宋纸币

④海外贸易:

A.外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源;

B.丝织品、瓷器等,远销亚非许多国家和地区, 输入中国的商品以香料、珠宝为主;

C.主要外贸港口有广州、泉州、明州等。

D.设立专门机构——市舶司,进行管理

◎宋代对外贸易路线图

◎南宋沉船南海一号

知识拓展

▲ 南海一号沉船

宋元海上贸易考古遗迹图

对比唐代长安城,想一想,北宋汴京有哪些不同?导致这种变化的原因是什么?

宋汴京城:“市”突破了时间和空间上的限制,形成了商业街,

出现了前所未有的繁荣。

反映了商品经济的不断发展和城市经济的繁荣。

唐·长安城

宋·东京

当时开封以经商为业的有二万多户,其中640家资本雄厚的商户,分别属于160行,囊括米、盐、茶等各类商品贸易。号称 “正店 ”的大酒楼有170家,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊适应商业大潮,与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——冯天瑜主编《中华文化史》

“市井最盛…车马闻拥,不可驻足……坊巷桥门及隐蔽去处,俱是铺席买卖。”

“又东十字大街,曰从行裹角,茶坊每五更点灯,博易买卖衣服、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之 ‘鬼市子 ’。 ”

——孟元老《东京梦华录》

元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地

“外国巨价异物及百物之输入此城者, 世界诸城无能与比。盖各人自各地携物而至, 或以献君主, 或以献宫廷, 或以供此广大之城市, 或以献众多之男爵骑尉, 或以供屯驻附近之大军。百物输入之众, 有如川流之不息。”

——《马可·波罗行纪》

宋代城市繁荣的表现:

(1)经济功能增强,商业贸易繁荣

(2)市的时间限制被打破,出现“夜市”

(3)市的空间限制被打破,出现开放“街市制”

(4)出现了比较完善的娱乐设施“瓦子”

元·大都

(2)城市的兴盛

元朝

①元朝恢复临安的旧称杭州,被称为“世界最富丽名贵之城”。

②元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

思考:两宋农业、手工业、商业的发展会给中国的经济格局带来怎样的影响?宋代南方经济的发展示意图“北宋神宗元丰年间,东南地区的两浙路、江南东路、江南西路、荆湖南路、荆湖北路、福建路人口达6766360户,同期面积大于这东南六路的北方地区人口为5675945户。”——漆侠《辽宋西夏金代通史》活动要求:以小组为单位,从农业、手工业、商业、社会生活等角度分析两宋时期的经济与社会在前代基础上有何新变化?1.原因:

①自然条件:江南地区自然条件优越。

②社会环境:北方动荡不安,南方相对安定。

③政府政策:南方政权统治者重视发展经济。

④人口因素:北方人口南迁,增加了劳动力,带来了先进生产工具和技术。

⑤经济因素:区域经济发展的多样性、不平衡性与互补性日益突出。

二、经济重心南移—头枕东南,面向海洋的经济新格局

2.历程

朝代 表现 特征 规律

魏晋南北朝 (永嘉南渡) 初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展,出现了拥有上百万人口的大城市 江南得到初步开发 古代中国经济重心南移,一是由北向南从黄河流域转移到长江流域和江南一带,二是由内地向沿海逐渐转移

中唐以后 (安史之乱) 南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方 经济重心南移开始 南宋时期 (靖康之变) 经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为中国古代的经济重心。 经济重心南移完成 “苏湖熟,天下足”

隋唐大运河 元代运河、海运图

重新开通大运河

开辟长途海运航线

元朝:南北经济差距继续扩大,全国大部分人口和税收集中在江南。

3.南移的影响

1.对我国交通贸易的影响:南方沿海城市迅速发展,海上交通和运输也有较大改善。

2.对人口分布的影响:促使北方人民进一步南迁,南方的人口迅速膨胀,南方人口在全国总人口中的比重不断增长。

3.对人才教育的影响:教育文化中心南移,南方文化影响力上升。

4.对城市发展的影响:促进南方工商业城市的增加,商品经济迅速发展。

5.对民族关系的影响:促进我国各民族交融,北方人民南迁,促使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流与合作。

思考点: 北宋科举考试分卷的做法其利弊如何?

【历史趣闻】两宋时期的全国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ卷

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

①从南方考生角度来看,并不完全公平。

②从国家全局角度来看,有利于维持取士人数之均衡,平衡南北利益。

③为后世录取选拔制度提供借鉴

大中祥符七年(1014年),开封府落榜士子揭发,本年度开封府取中举人25人,有13人系“寄籍取中”,其中10人来自两浙路苏州府。“寄籍”案在两宋大量存在,屡禁不。

——编自《宋史.太祖纪》等

1. 门第观念淡化

①隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但重视家族背景的门第观念仍十分流行。

②宋朝,科举制度比唐朝更为完善,不仅原则上面向全社会开放,而且更加强调公平竞争。大批出身于平民家庭的士人进入政坛,给政治增添了活力。(庶族地主崛起)

③人们的婚姻择偶,也以当下政治、经济地位为重,而不再关心祖先名望。

唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。

——洪迈《容斋随笔》

材料一

材料二

故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之……其无情如造化,至公如权衡,祖宗以来不可易之制也!

——欧阳修

科举竞流,读书赢天下

婚姻融天下

阶层汇流,

三、社会的变化

已糊名弥封

拆去糊名弥封

①籍贯信息

②三代脚色

③所习经典

①宋以前,社会上长期存在人身不完全自由并且受到歧视的贱民阶层,至宋朝数量显著减少。

②宋以前,家内服役大都用世袭奴婢承担,宋朝更多地来自雇佣。

③宋朝无地农民通常与地主签订契约,租种土地,也较少受到契约关系以外的人身束缚。(人身束缚松弛)

2. 社会成员趋于平等

臣窃以古称良贱,灼然不同。良者即是良民,贱者率皆罪隶。今世所云奴婢,一概本出良家。

——罗愿:《罗鄂州小集》

材料一

人身依附

自愿雇佣制

部曲制

租佃制

材料三

观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。 ——蔡襄《端明集》

重视当前政治、经济地位

材料二

佃户既赖田主给佃生以养活家口,佃户不可侵犯田主,田主不可挠虐佃户。 ——朱熹《劝农文》

租佃制度:产生于春秋战国时代。春秋后期﹐周天子对土地的最高支配权丧失,“公田不治”﹐土地关系逐渐走向私有化﹐井田制破坏﹐封建依附关系开始产生﹑发展起来。新兴的地主阶级改变旧的剥削方式﹐招徕逃亡奴隶和破产平民﹐作为自己的“私属徒”,把土地分给他们耕种,从中收取地租,租佃制度于此产生。

租佃关系:在租佃制下,农民租种地主部分或全部土地,向地主缴纳一定的地租。即地主把部分或全部土地出租给农民耕种,收取地租作为收益。地主和佃农通过租佃契约形成剥削与被剥削的关系。

基本概念

深化理解

宋代的租佃契约制

宋代的租佃制或称租佃契约制,即地主私有土地和各类国有土地在出 租时多采用“明立要契”的方式,这种契约具有法 律约束力,如承租者不能如约完纳地租时,官府则 以法律手段使契约内容得以兑现 租佃制下的地租形态,以实物地租为主,其中又分为分成租和定额租两种。分成租中以对分制较为普 遍,也有四六分或三七分者。在两浙等粮食产量比较稳定的地方,流行定额租,租额一经确定,若干年不变,承租者有较大的经营自主权。 在租佃制下,客户对于地主、官府的人身依 附关系大为削弱。

赵匡胤

赵普

赵光义

两宋时期,蹴鞠作为市民娱乐的“百戏之首”风靡一时,辽夏金元亦有传播。宫廷画师苏汉臣绘制《宋太祖蹴鞠图》(失传),此为清代黄慎摹本。

高俅者,本东坡先生小吏,草札颇工...东坡以属王晋卿。...(某日,晋卿派高俅送物品给端王)值王在园中蹴踘,俅候报之际,睥睨不已,王呼来前询曰:“汝亦解此技邪?”俅曰:“能之。”漫令对蹴。遂惬王之意,大喜...由是日见亲信。逾月,王登宝位。上俊宠之,眷渥甚厚,不次迁拜。

—— 《挥麈后录》

3.国家对社会的控制相对放松

①朝廷对土地买卖、典当基本不加干预,仅办理法律手续,缴纳交易税即可。

②对于百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。

古者乡田同井,人皆安土重迁,流之远方,无所资给,徒隶困辱,以至终身;近世之民,轻去乡土,转徙四方,固不患。 ——马端临《文献通考》

明立要契,举借种粮,及时种莳,俟收成依契约分,无致争讼官司。

——徐松《宋会要辑稿》

材料一

材料二

◎南宋土地买卖契约残片

土地买卖,契约定天下

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进