(14)种群和群落——2023届高考生物二轮复习热点题型限时练(有解析)

文档属性

| 名称 | (14)种群和群落——2023届高考生物二轮复习热点题型限时练(有解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-22 20:34:47 | ||

图片预览

文档简介

(14)种群和群落——2023届高考生物二轮复习热点题型限时练

答题时间:25分钟

1.2021年1月1日起,我国最大淡水湖——鄱阳湖的“十年禁渔”全面启动。专家表示“十年禁渔”做好了,水里的鱼就多了,与鱼相伴的各种生物的多样性也丰富了,整个生态资源就好了。对此,下列叙述正确的是( )

A.标志重捕法调查鄱阳湖中刀鱼的种群密度,种群可大量迁入和迁出

B.鄱阳湖中所有的鱼构成了一个群落,其最基本的特征为丰富度

C.鄱阳湖中青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼“四大家鱼”的水平结构与食物分布有关

D.鄱阳湖“十年禁渔”启动有利于调整生态系统能量流动的方向

2.《孟子·梁惠王上》提到:“数罟不入湾池,鱼鉴不可胜食也”(数罟:细密的渔网)。已知某池塘中某种鱼的环境容纳量为K。下列说法错误的是( )

A.环境容纳量K是指该种群在某一环境中的最大种群数量且随着环境条件而改变

B.“数罟不入湾池”的意义是为了保证该种鱼种群的年龄结构为增长型

C.古时的“桑基鱼塘”实现了能量的多级利用,大大提高了能量的利用率

D.鱼塘中不同的鱼占据不同水层的现象与各种鱼的食性有关

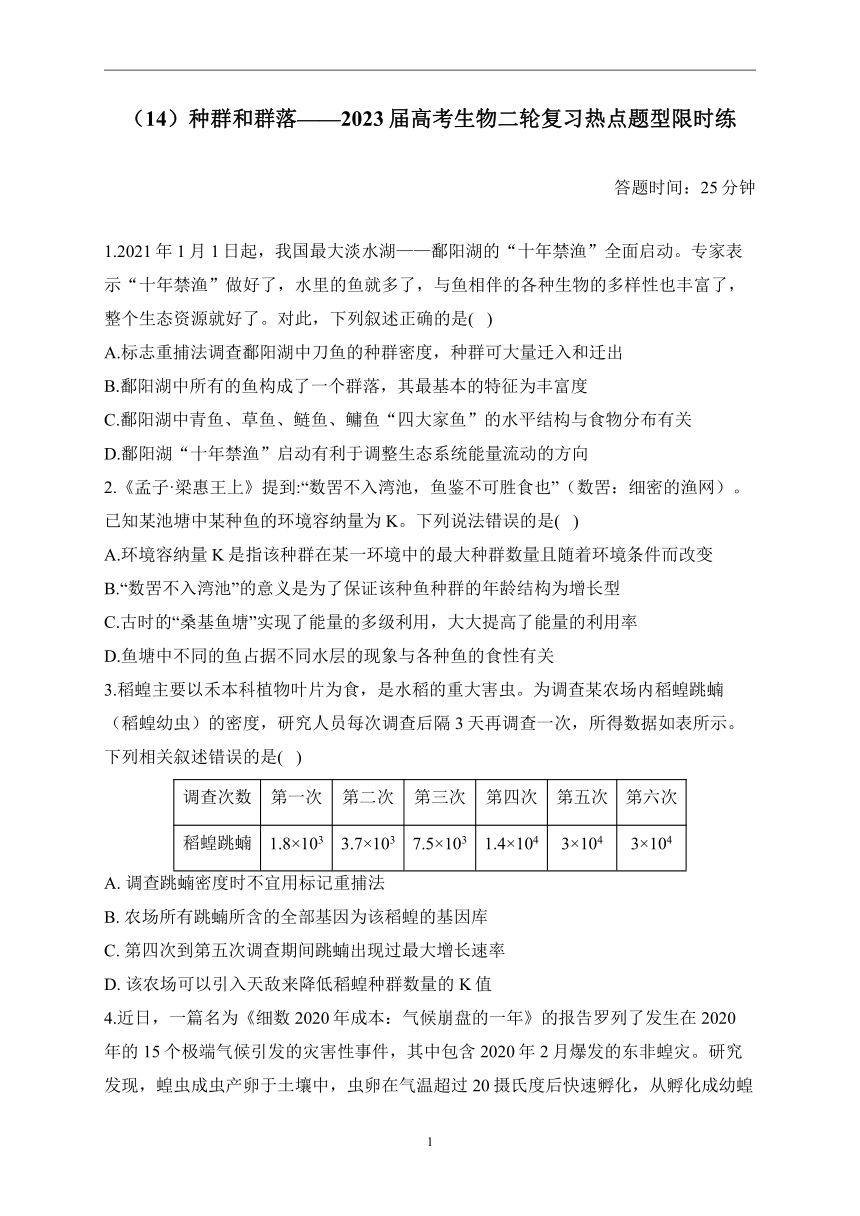

3.稻蝗主要以禾本科植物叶片为食,是水稻的重大害虫。为调查某农场内稻蝗跳蝻(稻蝗幼虫)的密度,研究人员每次调查后隔3天再调查一次,所得数据如表所示。下列相关叙述错误的是( )

调查次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次

稻蝗跳蝻 1.8×103 3.7×103 7.5×103 1.4×104 3×104 3×104

A. 调查跳蝻密度时不宜用标记重捕法

B. 农场所有跳蝻所含的全部基因为该稻蝗的基因库

C. 第四次到第五次调查期间跳蝻出现过最大增长速率

D. 该农场可以引入天敌来降低稻蝗种群数量的K值

4.近日,一篇名为《细数2020年成本:气候崩盘的一年》的报告罗列了发生在2020年的15个极端气候引发的灾害性事件,其中包含2020年2月爆发的东非蝗灾。研究发现,蝗虫成虫产卵于土壤中,虫卵在气温超过20摄氏度后快速孵化,从孵化成幼蝗到发育为成虫大约需要35天,幼蝗的翅不发达,在地表或矮草间跳跃,活动范围小;成虫的翅发达,善于飞翔。幼蝗和成虫大量取食植物的叶片,对农作物造成很大的危害。下列叙述正确的是( )

A.调查蝗虫特定时期的种群密度可采用样方法

B.一年中,蝗虫的种群密度受气候、食物的影响不大

C.卵、幼蝗、成虫分布呈现分层现象,体现了群落的垂直结构

D.使用性外激素防治蝗虫的方法属于化学防治法

5.近年来某沿海城市践行“绿水青山就是金山银山”理念,在入海口建立了湿地公园,随着该区域生态环境的极大恢复,水质清澈、鱼虾众多,国家二级保护动物白鹭(大型迁徙鸟类)的数量逐渐增多,但给当地鱼虾养殖户带来新的烦恼,养殖户用塑料袋制作能动的假人来驱赶白鹭。下列有关分析合理的是( )

A.出生率和死亡率是决定该区域白鹭种群密度的主要因素

B.养殖户利用能动的假人驱赶白鹭模拟了生物的行为信息

C.生态恢复大大提高了各营养级间的能量传递效率

D.白鹭种群数量剧增,种内斗争增强,种间竞争减弱

6.某农场土壤肥沃,果树和其他植物资源丰富,以此为食的褐家鼠也因此大量繁殖,有关人员对该农场的褐家鼠数量进行了有效控制,下列叙述错误的是( )

A.褐家鼠数量的下降可能不会导致该农场群落丰富度下降

B.若该农场失去人为管理,则可能会经过次生演替变为森林

C.若长期使用化学农药控制褐家鼠的数量,则该农场中褐家鼠的数量会被控制在较小水平

D.若用标志重捕法调查褐家鼠的数量时,发现部分标记物脱落,则调查结果会偏大

7.某城市因生活污水的大最排放,导致河流严重污染,水华频发,鱼类等水生动物大域死亡,同时还散发出阵阵恶臭,严重影响人们的生活。近年来政府花大力气整治环境,将生活污水通过管道引到污水处理厂进行净化处理,达标后排放,固体垃圾集中分类处理,河道清淤、引水稀释,斜坡修绿道,种花草等措施,使该河流面貌焕然一新。下列相关叙述错误的是( )

A.该河流从污染严重到焕然一新的过程中发生了群落的次生演替

B.通过治理,该区域为人们提供了休闲场所体现出生物多样性的间接价值

C.与治理前相比,该河道生态系统的抵抗力稳定性得到提高

D.该事例说明,人类活动也可以使群落朝着物种增多、结构复杂的方向演替

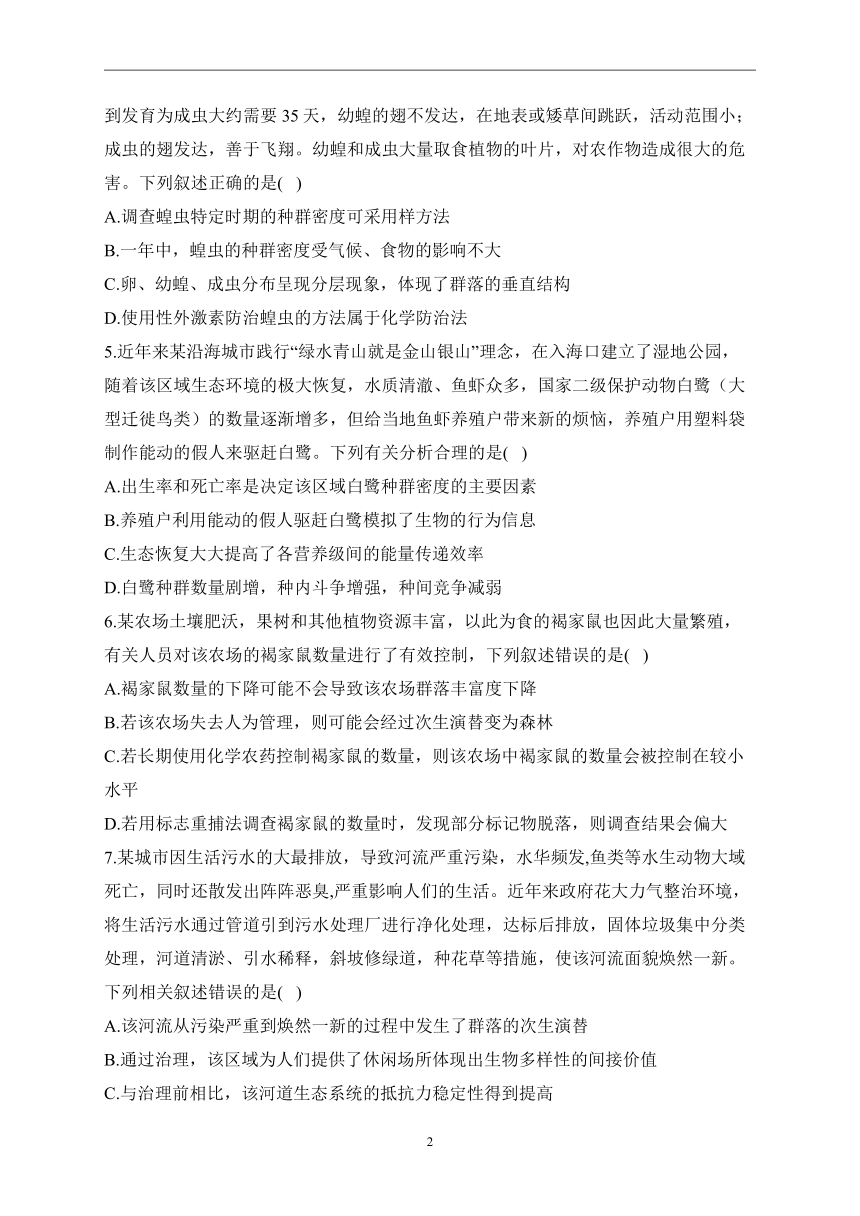

8.在生物进化的过程中,生物大体上可以分为两种生活适应对策(r对策和K对策),不同生活对策下,种群数量的动态变化趋势不同。如图表示两类生物种群数量的动态曲线(Nt表示第t年的种群数量,Nt+1表示第t+1年的种群数量,虚线表示Nt+1=Nt,箭头表示种群数量的变化趋势)。相关叙述正确的是( )

A.调查农业害虫蚜虫的种群密度时可用标志重捕法

B.当小于1时,K对策生物种群数量会稳定在S或X点所对应的种群数量

C.鼠类具有较高的出生率,属于r对策生物

D.大熊猫属于K对策生物,种群数量低于X点时,易地保护是最有效的保护方式

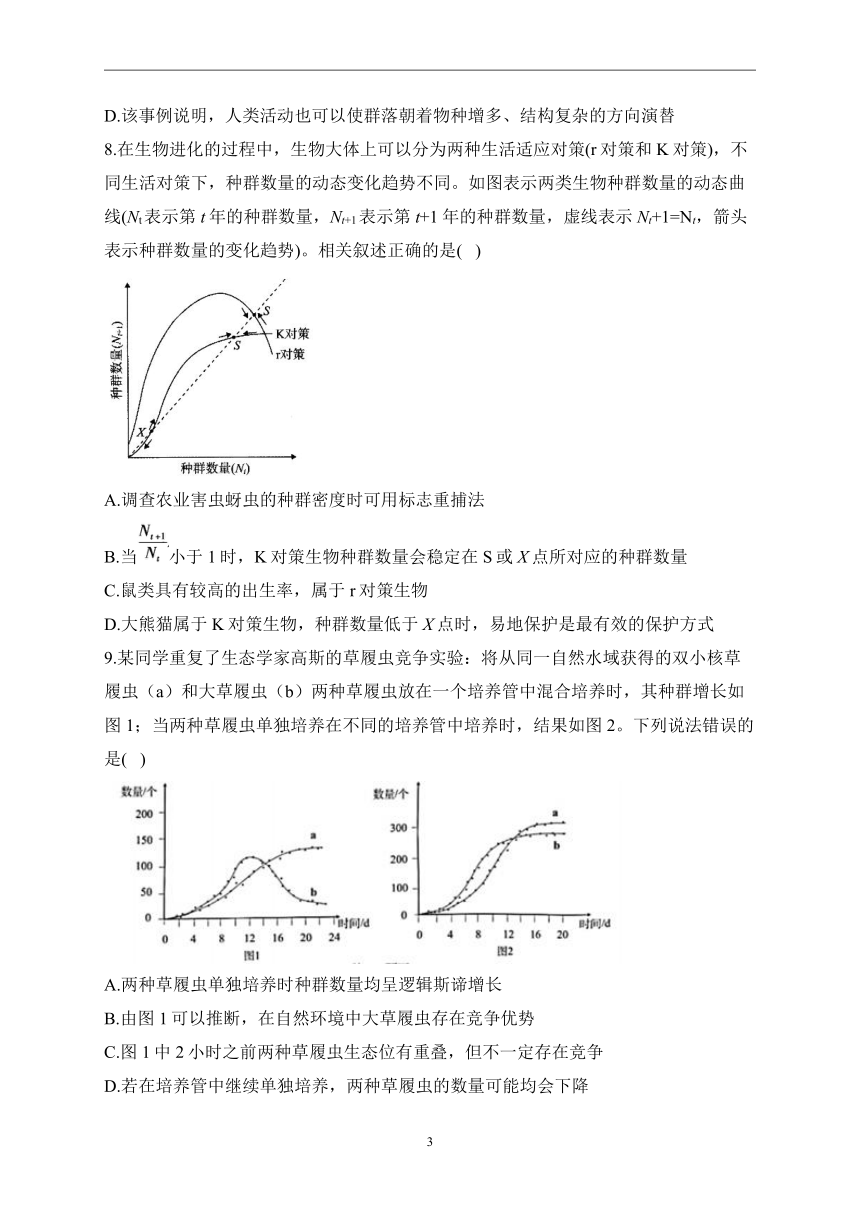

9.某同学重复了生态学家高斯的草履虫竞争实验:将从同一自然水域获得的双小核草履虫(a)和大草履虫(b)两种草履虫放在一个培养管中混合培养时,其种群增长如图1;当两种草履虫单独培养在不同的培养管中培养时,结果如图2。下列说法错误的是( )

A.两种草履虫单独培养时种群数量均呈逻辑斯谛增长

B.由图1可以推断,在自然环境中大草履虫存在竞争优势

C.图1中2小时之前两种草履虫生态位有重叠,但不一定存在竞争

D.若在培养管中继续单独培养,两种草履虫的数量可能均会下降

10.下表是某自然水域不同主要鱼种在不同季节所占质量百分比、栖息位置和食物种类,下列相关叙述错误的是( )

种类 各季节所占质量百分比 栖息位置 主要食物种类

春季 夏季 秋季 冬季

矛尾虾虎鱼 13.19 10.15 10.45 14.97 底栖 钩虾、糠虾等

方氏云鲋鱼 12.09 3.08 0 0 近岸底层 海虾、浮游动物

斑尾刺虾虎鱼 0 0 5.00 14.29 近岸底层 幼鱼、小型软体动物

安氏新银鱼 5.49 0 0 16.33 近岸上层 小型鱼虾

A.研究不同鱼种在不同季节所占质量百分比,有利于指导渔业生产

B.不同鱼种可栖息于不同水层,体现了该群落的垂直结构,有利于充分利用自然水域资源

C.方氏云侧鱼和斑尾刺虾虎鱼的栖息位置相同,两者生态位重叠程度较高

D.人类的捕捞活动可改变该自然水域的物种丰富度,进而改变群落的演替方向

答案以及解析

1.答案:D

解析:调查期间,被调查个体没有大量迁入和迁出的现象,这样测得的种群密度才准确,A错误;鄱阳湖中所有的鱼并不能构成一个群落,B错误;鄱阳湖中青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼“四大家鱼”的分布为垂直结构,而不是水平结构,C错误;鄱阳湖“十年禁渔”启动有利于调整生态系统能量流动的方向,D正确。

2.答案:A

解析:解析:A、根据分析可知,环境容纳量K不是指该种群在某一环境中的最大种群数量,A错误; B、“数罟不入湾池”是指密孔的渔网不入池塘,其意义是为了保证该种鱼种群的年龄结构为增长型,B正确; C、“桑基鱼塘的生产模式实现了对能量的多级利用,大大提高了能量的利用率,C正确; D、鱼塘中不同的鱼占据不同的水层,出现的分层现象与各种鱼的食性有关,D正确。

故选:A。

3.答案:B

解析:A、样方法适用于调查植物或活动能力弱,活动范围小的动物,跳蝻活动能力弱,活动范围小,调查跳蝻密度时采用样方法,A正确;

B、种群基因库是指一个种群中所有个体的全部基因,跳蝻是指稻蝗幼虫,故农场所有稻蝗所含的全部基因为该稻蝗的基因库,B错误;

C、稻蝗种群的K值为3×104,当稻蝗种群数量为1.5×104时,增长速率最大,第四次到第五次之间稻蝗种群出现过最大增长速率,C正确;

D、同一种生物的K值不是固定不变的,会受到环境的影响.环境遭受破坏,K值会下降,故该农场可以引入天敌来降低稻蝗种群数量的K值,D正确。

故选B。

4.答案:A

解析:幼蝗的翅不发达,活动范围小,可采用样方法调查其种群密度;蝗虫成虫的翅发达,善于飞翔,活动范围大,活动能力强,成虫可采用标志重捕法调查其种群密度,A正确;一年中,东亚飞蝗的种群密度受气候、食物的影响很大,B错误;蝗虫的卵、幼蝗、成虫属于种群,不能体现群落的垂直结构,C错误;使用性外激素防治蝗虫的方法属于生物防治法,D错误。

5.答案:B

解析:白鹭属于大型迁徙鸟类决定一个地区白鹭种群密度的主要影响因素是迁入率和迁出率,A错误;动物的特殊行为对于同种或异种生物也能够传递信息,用塑料袋制作的假人能动,模拟了生物的行为信息,B正确;随着生物种类增多,生态系统营养结构更复杂,但营养级间的能量传递效率不会提高,C错误;在有限的食物和空间条件下,白鹭数目增多,会引起种内斗争的增强,也会引起生物种间竞争加剧,D错误。

6.答案:C

解析:褐家鼠数量下降只说明褐家鼠的种群密度下降,但是仍存在褐家鼠,因此群落丰富度没有下降,A正确;若该农场失去人为管理,会发生次生演替,可能会演替为森林,B正确;若长期使用化学农药控制褐家鼠的数量,前期褐家鼠的数量会被控制在较小水平,但是随着抗药性基因频率的增加,褐家鼠的数量可能会增多,C错误;若用标志重捕法调查褐家鼠的数量时,发现部分标记物脱落,则重捕后带有标记的个体数减少,会使调查结果偏大,D正确。

7.答案:B

解析:河流污染并没有彻底破坏生物的生存条件,属于群落次生演替,A正确;直接价值包含生物多样性为人类提供旅游休闲观赏等,B错误;通过治理,该河道物种数量增多,生态系统的组分增多,食物网变得复杂,抵抗力稳定性提高,C正确;人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行,可以使群落朝着物种增多、结构复杂的方向演替,D正确。

8.答案:C

解析:蚜虫活动能力弱,活动范围小,应用样方法调查其种群密度,A错误。分析题图可知,当小于1时,K对策生物有两种情况,一种是X点对应的种群数量之前,这种情况下种群数量会减小,趋于“0”,会导致生物灭绝;另一种是在S点对应的种群数量之后,这种情况下种群数量会减小到S点所对应的种群数量,B错误。分析题图可知,r对策生物没有灭绝点,只有一个平衡点S,所以r对策生物一般很难灭绝,鼠类繁殖力高,属于r对策生物,C正确。K对策生物存在灭绝点X和稳定点S,珍稀动物属于K对策生物,就地保护是最有效的保护方式,D错误。

9.答案:B

解析:A、两种草履虫单独在不同的培养管中培养时,由于资源、空间有限,故种群数量都呈逻辑斯谛增长(即“S”曲线增长),A正确; B、由图1可推断,两种草履虫在一个培养管中混合培养时,到了后期,明显a数量大于b,说明在自然环境中双小核草履虫(a)占竞争优势,B错误; C、两种草履虫的食性相似,代表着两种草履虫存在有生态位重叠;由图1知,2小时之前a与b的种群数量相似,增长速度相当,培养初期,资源、空间、环境等条件充足可判断两种草履虫不一定会存在竞争,C正确; D、培养后期,由于食物减少或消耗完、空间有限,即使单独培养,两种草履虫数量均会下降,D正确。故选:B。

10.答案:C

解析:A、研究不同鱼种在不同季节所占质量百分比,可合理确定捕捞时间,有利于指导渔业生产,A正确;

B、四种鱼栖息于不同的水层,体现了群落的垂直结构,可充分利用自然水域资源,B正确;

C、一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置、占用资源情况以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。因此方氏云鲥鱼和斑尾刺虾虎鱼栖息位置相同,不能说明生态位相同,C错误;

D、人类的捕捞活动会导致某些鱼类数量减少,可能会改变该自然水域的物种丰富度,进而改变群落的演替方向,D正确。故选C。

2

答题时间:25分钟

1.2021年1月1日起,我国最大淡水湖——鄱阳湖的“十年禁渔”全面启动。专家表示“十年禁渔”做好了,水里的鱼就多了,与鱼相伴的各种生物的多样性也丰富了,整个生态资源就好了。对此,下列叙述正确的是( )

A.标志重捕法调查鄱阳湖中刀鱼的种群密度,种群可大量迁入和迁出

B.鄱阳湖中所有的鱼构成了一个群落,其最基本的特征为丰富度

C.鄱阳湖中青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼“四大家鱼”的水平结构与食物分布有关

D.鄱阳湖“十年禁渔”启动有利于调整生态系统能量流动的方向

2.《孟子·梁惠王上》提到:“数罟不入湾池,鱼鉴不可胜食也”(数罟:细密的渔网)。已知某池塘中某种鱼的环境容纳量为K。下列说法错误的是( )

A.环境容纳量K是指该种群在某一环境中的最大种群数量且随着环境条件而改变

B.“数罟不入湾池”的意义是为了保证该种鱼种群的年龄结构为增长型

C.古时的“桑基鱼塘”实现了能量的多级利用,大大提高了能量的利用率

D.鱼塘中不同的鱼占据不同水层的现象与各种鱼的食性有关

3.稻蝗主要以禾本科植物叶片为食,是水稻的重大害虫。为调查某农场内稻蝗跳蝻(稻蝗幼虫)的密度,研究人员每次调查后隔3天再调查一次,所得数据如表所示。下列相关叙述错误的是( )

调查次数 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次

稻蝗跳蝻 1.8×103 3.7×103 7.5×103 1.4×104 3×104 3×104

A. 调查跳蝻密度时不宜用标记重捕法

B. 农场所有跳蝻所含的全部基因为该稻蝗的基因库

C. 第四次到第五次调查期间跳蝻出现过最大增长速率

D. 该农场可以引入天敌来降低稻蝗种群数量的K值

4.近日,一篇名为《细数2020年成本:气候崩盘的一年》的报告罗列了发生在2020年的15个极端气候引发的灾害性事件,其中包含2020年2月爆发的东非蝗灾。研究发现,蝗虫成虫产卵于土壤中,虫卵在气温超过20摄氏度后快速孵化,从孵化成幼蝗到发育为成虫大约需要35天,幼蝗的翅不发达,在地表或矮草间跳跃,活动范围小;成虫的翅发达,善于飞翔。幼蝗和成虫大量取食植物的叶片,对农作物造成很大的危害。下列叙述正确的是( )

A.调查蝗虫特定时期的种群密度可采用样方法

B.一年中,蝗虫的种群密度受气候、食物的影响不大

C.卵、幼蝗、成虫分布呈现分层现象,体现了群落的垂直结构

D.使用性外激素防治蝗虫的方法属于化学防治法

5.近年来某沿海城市践行“绿水青山就是金山银山”理念,在入海口建立了湿地公园,随着该区域生态环境的极大恢复,水质清澈、鱼虾众多,国家二级保护动物白鹭(大型迁徙鸟类)的数量逐渐增多,但给当地鱼虾养殖户带来新的烦恼,养殖户用塑料袋制作能动的假人来驱赶白鹭。下列有关分析合理的是( )

A.出生率和死亡率是决定该区域白鹭种群密度的主要因素

B.养殖户利用能动的假人驱赶白鹭模拟了生物的行为信息

C.生态恢复大大提高了各营养级间的能量传递效率

D.白鹭种群数量剧增,种内斗争增强,种间竞争减弱

6.某农场土壤肥沃,果树和其他植物资源丰富,以此为食的褐家鼠也因此大量繁殖,有关人员对该农场的褐家鼠数量进行了有效控制,下列叙述错误的是( )

A.褐家鼠数量的下降可能不会导致该农场群落丰富度下降

B.若该农场失去人为管理,则可能会经过次生演替变为森林

C.若长期使用化学农药控制褐家鼠的数量,则该农场中褐家鼠的数量会被控制在较小水平

D.若用标志重捕法调查褐家鼠的数量时,发现部分标记物脱落,则调查结果会偏大

7.某城市因生活污水的大最排放,导致河流严重污染,水华频发,鱼类等水生动物大域死亡,同时还散发出阵阵恶臭,严重影响人们的生活。近年来政府花大力气整治环境,将生活污水通过管道引到污水处理厂进行净化处理,达标后排放,固体垃圾集中分类处理,河道清淤、引水稀释,斜坡修绿道,种花草等措施,使该河流面貌焕然一新。下列相关叙述错误的是( )

A.该河流从污染严重到焕然一新的过程中发生了群落的次生演替

B.通过治理,该区域为人们提供了休闲场所体现出生物多样性的间接价值

C.与治理前相比,该河道生态系统的抵抗力稳定性得到提高

D.该事例说明,人类活动也可以使群落朝着物种增多、结构复杂的方向演替

8.在生物进化的过程中,生物大体上可以分为两种生活适应对策(r对策和K对策),不同生活对策下,种群数量的动态变化趋势不同。如图表示两类生物种群数量的动态曲线(Nt表示第t年的种群数量,Nt+1表示第t+1年的种群数量,虚线表示Nt+1=Nt,箭头表示种群数量的变化趋势)。相关叙述正确的是( )

A.调查农业害虫蚜虫的种群密度时可用标志重捕法

B.当小于1时,K对策生物种群数量会稳定在S或X点所对应的种群数量

C.鼠类具有较高的出生率,属于r对策生物

D.大熊猫属于K对策生物,种群数量低于X点时,易地保护是最有效的保护方式

9.某同学重复了生态学家高斯的草履虫竞争实验:将从同一自然水域获得的双小核草履虫(a)和大草履虫(b)两种草履虫放在一个培养管中混合培养时,其种群增长如图1;当两种草履虫单独培养在不同的培养管中培养时,结果如图2。下列说法错误的是( )

A.两种草履虫单独培养时种群数量均呈逻辑斯谛增长

B.由图1可以推断,在自然环境中大草履虫存在竞争优势

C.图1中2小时之前两种草履虫生态位有重叠,但不一定存在竞争

D.若在培养管中继续单独培养,两种草履虫的数量可能均会下降

10.下表是某自然水域不同主要鱼种在不同季节所占质量百分比、栖息位置和食物种类,下列相关叙述错误的是( )

种类 各季节所占质量百分比 栖息位置 主要食物种类

春季 夏季 秋季 冬季

矛尾虾虎鱼 13.19 10.15 10.45 14.97 底栖 钩虾、糠虾等

方氏云鲋鱼 12.09 3.08 0 0 近岸底层 海虾、浮游动物

斑尾刺虾虎鱼 0 0 5.00 14.29 近岸底层 幼鱼、小型软体动物

安氏新银鱼 5.49 0 0 16.33 近岸上层 小型鱼虾

A.研究不同鱼种在不同季节所占质量百分比,有利于指导渔业生产

B.不同鱼种可栖息于不同水层,体现了该群落的垂直结构,有利于充分利用自然水域资源

C.方氏云侧鱼和斑尾刺虾虎鱼的栖息位置相同,两者生态位重叠程度较高

D.人类的捕捞活动可改变该自然水域的物种丰富度,进而改变群落的演替方向

答案以及解析

1.答案:D

解析:调查期间,被调查个体没有大量迁入和迁出的现象,这样测得的种群密度才准确,A错误;鄱阳湖中所有的鱼并不能构成一个群落,B错误;鄱阳湖中青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼“四大家鱼”的分布为垂直结构,而不是水平结构,C错误;鄱阳湖“十年禁渔”启动有利于调整生态系统能量流动的方向,D正确。

2.答案:A

解析:解析:A、根据分析可知,环境容纳量K不是指该种群在某一环境中的最大种群数量,A错误; B、“数罟不入湾池”是指密孔的渔网不入池塘,其意义是为了保证该种鱼种群的年龄结构为增长型,B正确; C、“桑基鱼塘的生产模式实现了对能量的多级利用,大大提高了能量的利用率,C正确; D、鱼塘中不同的鱼占据不同的水层,出现的分层现象与各种鱼的食性有关,D正确。

故选:A。

3.答案:B

解析:A、样方法适用于调查植物或活动能力弱,活动范围小的动物,跳蝻活动能力弱,活动范围小,调查跳蝻密度时采用样方法,A正确;

B、种群基因库是指一个种群中所有个体的全部基因,跳蝻是指稻蝗幼虫,故农场所有稻蝗所含的全部基因为该稻蝗的基因库,B错误;

C、稻蝗种群的K值为3×104,当稻蝗种群数量为1.5×104时,增长速率最大,第四次到第五次之间稻蝗种群出现过最大增长速率,C正确;

D、同一种生物的K值不是固定不变的,会受到环境的影响.环境遭受破坏,K值会下降,故该农场可以引入天敌来降低稻蝗种群数量的K值,D正确。

故选B。

4.答案:A

解析:幼蝗的翅不发达,活动范围小,可采用样方法调查其种群密度;蝗虫成虫的翅发达,善于飞翔,活动范围大,活动能力强,成虫可采用标志重捕法调查其种群密度,A正确;一年中,东亚飞蝗的种群密度受气候、食物的影响很大,B错误;蝗虫的卵、幼蝗、成虫属于种群,不能体现群落的垂直结构,C错误;使用性外激素防治蝗虫的方法属于生物防治法,D错误。

5.答案:B

解析:白鹭属于大型迁徙鸟类决定一个地区白鹭种群密度的主要影响因素是迁入率和迁出率,A错误;动物的特殊行为对于同种或异种生物也能够传递信息,用塑料袋制作的假人能动,模拟了生物的行为信息,B正确;随着生物种类增多,生态系统营养结构更复杂,但营养级间的能量传递效率不会提高,C错误;在有限的食物和空间条件下,白鹭数目增多,会引起种内斗争的增强,也会引起生物种间竞争加剧,D错误。

6.答案:C

解析:褐家鼠数量下降只说明褐家鼠的种群密度下降,但是仍存在褐家鼠,因此群落丰富度没有下降,A正确;若该农场失去人为管理,会发生次生演替,可能会演替为森林,B正确;若长期使用化学农药控制褐家鼠的数量,前期褐家鼠的数量会被控制在较小水平,但是随着抗药性基因频率的增加,褐家鼠的数量可能会增多,C错误;若用标志重捕法调查褐家鼠的数量时,发现部分标记物脱落,则重捕后带有标记的个体数减少,会使调查结果偏大,D正确。

7.答案:B

解析:河流污染并没有彻底破坏生物的生存条件,属于群落次生演替,A正确;直接价值包含生物多样性为人类提供旅游休闲观赏等,B错误;通过治理,该河道物种数量增多,生态系统的组分增多,食物网变得复杂,抵抗力稳定性提高,C正确;人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行,可以使群落朝着物种增多、结构复杂的方向演替,D正确。

8.答案:C

解析:蚜虫活动能力弱,活动范围小,应用样方法调查其种群密度,A错误。分析题图可知,当小于1时,K对策生物有两种情况,一种是X点对应的种群数量之前,这种情况下种群数量会减小,趋于“0”,会导致生物灭绝;另一种是在S点对应的种群数量之后,这种情况下种群数量会减小到S点所对应的种群数量,B错误。分析题图可知,r对策生物没有灭绝点,只有一个平衡点S,所以r对策生物一般很难灭绝,鼠类繁殖力高,属于r对策生物,C正确。K对策生物存在灭绝点X和稳定点S,珍稀动物属于K对策生物,就地保护是最有效的保护方式,D错误。

9.答案:B

解析:A、两种草履虫单独在不同的培养管中培养时,由于资源、空间有限,故种群数量都呈逻辑斯谛增长(即“S”曲线增长),A正确; B、由图1可推断,两种草履虫在一个培养管中混合培养时,到了后期,明显a数量大于b,说明在自然环境中双小核草履虫(a)占竞争优势,B错误; C、两种草履虫的食性相似,代表着两种草履虫存在有生态位重叠;由图1知,2小时之前a与b的种群数量相似,增长速度相当,培养初期,资源、空间、环境等条件充足可判断两种草履虫不一定会存在竞争,C正确; D、培养后期,由于食物减少或消耗完、空间有限,即使单独培养,两种草履虫数量均会下降,D正确。故选:B。

10.答案:C

解析:A、研究不同鱼种在不同季节所占质量百分比,可合理确定捕捞时间,有利于指导渔业生产,A正确;

B、四种鱼栖息于不同的水层,体现了群落的垂直结构,可充分利用自然水域资源,B正确;

C、一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置、占用资源情况以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。因此方氏云鲥鱼和斑尾刺虾虎鱼栖息位置相同,不能说明生态位相同,C错误;

D、人类的捕捞活动会导致某些鱼类数量减少,可能会改变该自然水域的物种丰富度,进而改变群落的演替方向,D正确。故选C。

2

同课章节目录