第2章 对环境的察觉 复习专题(2.1-2.2,含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章 对环境的察觉 复习专题(2.1-2.2,含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 93.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-21 20:50:39 | ||

图片预览

文档简介

期中复习专题(2.1-2.2)

一 、选择题

1.为了方便盲人行走, 往往在人行道上铺设具有凹凸花纹的盲道。盲人行走依靠的感觉是( )

A.痛觉 B.嗅觉 C.触觉 D.味觉 2.用体温计测得小明的体温为 37.3℃,若没有把水银甩回玻璃泡就去测量小英的体温,如果小英的实

际体温为 7.1℃,那么测量结果应该是( )

A.37.3℃ B.37.2℃ C.37.1℃ D.37.0℃

3.在科学探究过程中,会用到很多科学方法,如控制变量法、转换法、分类法、模型法等。以下用到 模型法的是( )

A.用光线表示光的传播路径和方向

B.探究压力作用效果与哪些因素有关

C.探究种子萌发所需要的外界条件

D.用弹簧的形变程度来显示力的大小

4.2022 年 3 月 23 日,“天宫课堂”第二课开讲, 在空间站进行授课的航天员相互之间可以不借助无线 电进行直接交流;但若是在空间站外航天员则需要借助宇航服中无线电进行交流的原因是( )

A.太空中噪音太大,听不到声音

B.外太空是真空, 不能传播声音

C.宇航员在外太空,音调会变低

D.宇航员讲话声带振动幅度太小

第 1 页(共 9 页)

5.夏天打雷时,发出雷声的原因是(

A.人的耳朵鼓膜在振动

C.打雷时发生强光

)

B.发生雷电处空气的振动

D.空气很潮湿

6.以下与声现象有关的几个实验中,能说明声音产生原因的是( )

实验: ①放在钟罩内的闹钟正在响铃,在抽取钟罩内的空气的过程中, 铃声逐渐减小; ②将正在发声的音叉轻轻插入水里, 看到水花飞溅; ③吹笛子时,手指按住不同的孔会发出不同的声音;

④在吊着的大钟上固定一支细小的笔, 把钟敲响后,用纸在笔尖上迅速拖过,可以在纸上画出一条来

回弯曲的细线。

A.①② B.②④ C.③④ D.①③

7.歌剧《呦呦鹿鸣》是浙江省历史上首部原创宁波本土民族歌剧, 展现了诺贝尔获奖者屠呦呦成长、 学习和工作的全景画面。歌剧中既有小提琴、钢琴等交响乐器的恢弘演奏,又有演员的倾情演绎。以 下叙述中, 错误的是( )

A.听众听到的声音主要是通过空气传播

B.小提琴演奏时, 琴弦振动产生声音

C.听众主要是通过声音的音色区分小提琴和钢琴

D.男高音和女低音合唱时,声音的响度肯定不同

8.如图所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会多次被弹开。这个实验是用来探究( )

A.声音能否在真空中传播

C.音调是否与频率有关

B.声音产生的原因

D.声音传播是否需要时间

9.常吃大蒜对健康有益。一个正常人吃大蒜时,旁边会闻到一股“蒜”味,但是他自己却闻不到这股 气味。这是因为( )

A.嗅觉细胞暂时失去感觉功能

B.大脑的嗅觉中枢适应的缘故

C.不同的人嗅觉敏感程度差异很大

D.嗅觉细胞接收到的信息无法传到大脑

10.我国已进行了“神舟”号载人航天飞船的试验,不久的将来我国的宇航员将乘坐着宇宙飞船遨游太 空。宇航员在太空舱中可以直接对话, 但在飞船外作业时,他们之间不能直接对话,必须借助电子通 信设备进行交流,其原因是( )

A.用通信设备对话是为了方便

B.声音的传播需要介质

C.太空中噪声太大

第 2 页(共 9 页)

D.声音只能在地面上传播

二 、填空题

11.晚上, 小李正在家里温习功课, 突然听到窗外传来烟花很响的爆鸣声。

(1) 爆鸣声是由火药爆炸时引起空气的 发出的,然后通过 传播到小李的耳朵里。

(2) 小李同学觉得看到烟花与听到烟花的声音并不同步, 总是先看见烟花绽放然后才能听到烟花爆炸 的声音,这是因为 。

12.猫对腥味特别敏感, 而小鸡对虫子的气味“情有独钟”,这是因为 。

13.某渔船向海底发射探测鱼群位置的超声波,经过 2s 收到回波信号, 则鱼群与渔船的距离是:

(声音在海水中传播速度是 1500m/s)。神舟九号飞船在太空遨游时,地面的监测设备不能用这种方法 来监控飞船与地球之间的距离, 其原因是 。

14.蛋糕中的化学物质扩散到空气中,,当人呼吸的时候,这些化学物质进入鼻腔,并溶于鼻腔内的黏

液中, 刺激 (嗅觉感受器) 产生信息, 信息通过嗅神经传到 ,产生蛋糕 香味的感觉。这就是形成 的过程。

15.皮肤是人体重要的防卫屏障,也是人体最大的器官。

(1) 表皮位于皮肤的外表,细胞排列紧密,表皮主要起到保护身体、防止细菌入侵的作用, 它是由人 体四大基本组织中的 组织构成的。

(2) 很多同学的手指有被纸张割伤的经历,尽管伤口没有流血但感觉特别疼痛,对此你的解释 是 。

(3) 皮肤是人体的器官而不是其他的结构层次,原因是 。

三 、实验题

16.教室的窗玻璃是双层的。课间,同学在窗外敲玻璃时, 小明感觉双层玻璃与单层玻璃的振动情况不 一样。于是他想探究“受敲击时,双层玻璃和单层玻璃的振动强弱情况”。为此,小明进行了以下实验:

第 3 页(共 9 页)

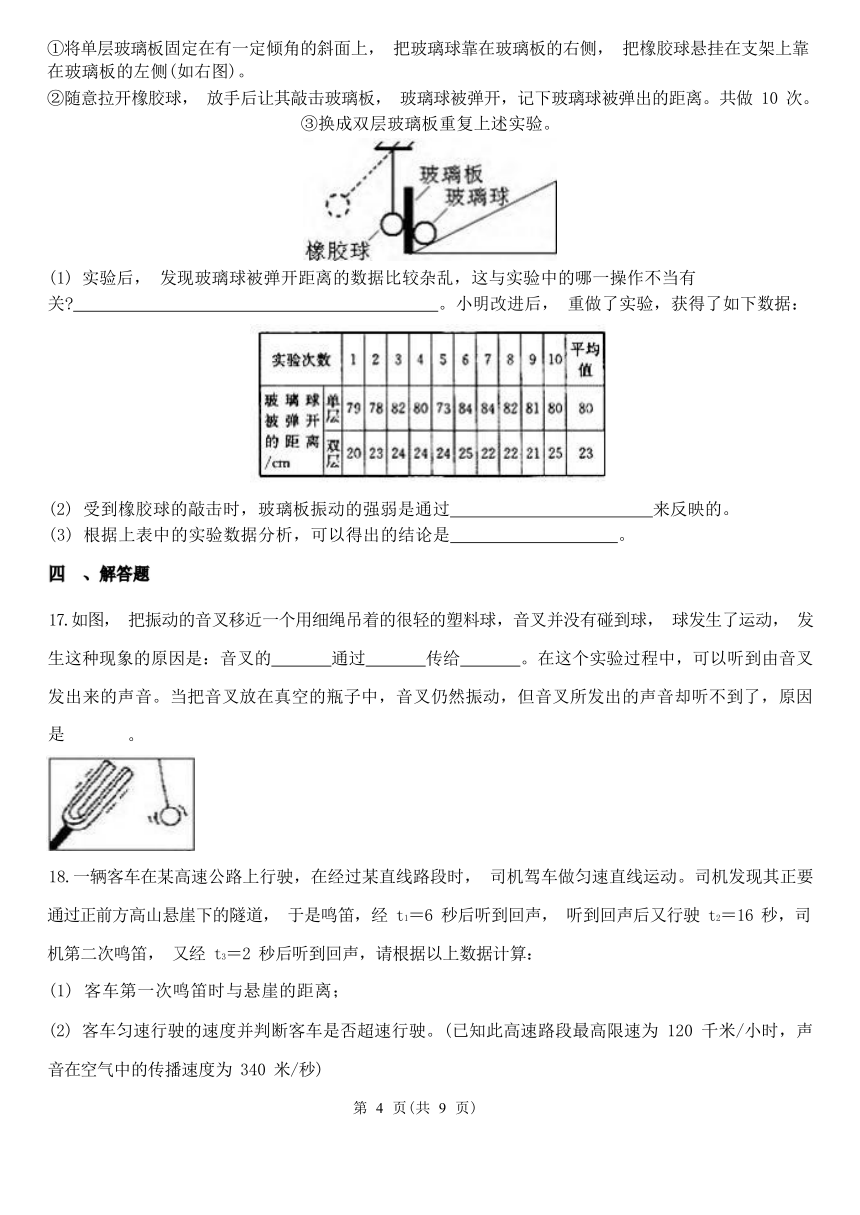

①将单层玻璃板固定在有一定倾角的斜面上, 把玻璃球靠在玻璃板的右侧, 把橡胶球悬挂在支架上靠 在玻璃板的左侧(如右图)。

②随意拉开橡胶球, 放手后让其敲击玻璃板, 玻璃球被弹开,记下玻璃球被弹出的距离。共做 10 次。

③换成双层玻璃板重复上述实验。

(1) 实验后, 发现玻璃球被弹开距离的数据比较杂乱,这与实验中的哪一操作不当有

关 。小明改进后, 重做了实验,获得了如下数据:

(2) 受到橡胶球的敲击时,玻璃板振动的强弱是通过 来反映的。

(3) 根据上表中的实验数据分析,可以得出的结论是 。

四 、解答题

17.如图, 把振动的音叉移近一个用细绳吊着的很轻的塑料球,音叉并没有碰到球, 球发生了运动, 发 生这种现象的原因是:音叉的 通过 传给 。在这个实验过程中,可以听到由音叉 发出来的声音。当把音叉放在真空的瓶子中,音叉仍然振动,但音叉所发出的声音却听不到了,原因

(

是

)。

18.一辆客车在某高速公路上行驶,在经过某直线路段时, 司机驾车做匀速直线运动。司机发现其正要 通过正前方高山悬崖下的隧道, 于是鸣笛,经 t1=6 秒后听到回声, 听到回声后又行驶 t2=16 秒,司 机第二次鸣笛, 又经 t3=2 秒后听到回声,请根据以上数据计算:

(1) 客车第一次鸣笛时与悬崖的距离;

(2) 客车匀速行驶的速度并判断客车是否超速行驶。(已知此高速路段最高限速为 120 千米/小时,声 音在空气中的传播速度为 340 米/秒)

第 4 页(共 9 页)

0.期中复习专题(2.1-2.2)答案解析

一 、选择题

1.C

【解析】盲人走盲道依靠的是触觉; 故答案为: C。 2. 【分析】体温计玻璃泡的上方有一段非常细的缩口,它可以使体温计玻璃泡上方的水银不能很快的

流回玻璃泡中,所以体温计可以离开人体读数,同时体温计在使用前要用力甩一下,将水银甩回玻璃 泡中。

【解答】解: 由于体温计的特殊构造,即液泡上方有一很细的缩口,在离开人体读数时,液柱不下降, 故使用前应用力甩一下。用没甩的体温计测体温时,如果被测的温度比原先高,则读数准确,如果被 测的体温比原先低,则仍然是原先的读数。如果小英的实际体温为 7.1℃,那么测量结果应该是37.3℃。 故选: A. 3. 【分析】首先对选项中的每个探究过程或研究方法进行分析,明确采用的具体方法,然后确定正确 的选项。

【解答】解:A.用光线表示光的传播路径和方向, 采用的是模型法,故 A 符合题意;

B、探究压力作用效果与哪些因素有关,采用的是控制变量法, 故 B 不符合题意;

C、探究种子萌发所需要的外界条件, 采用的是控制变量法,故 C 不符合题意;

D、用弹簧的形变程度来显示力的大小,采用的是转换法, 故 D 不符合题意。

故选: A.

4. 【分析】声音传播需要媒介,真空不能传声。

【解答】解: 声音的传播需要介质,真空不能传播声音。飞船内有空气,可以直接对话, 但在飞船外 是真空,所以工作时,必须借助电子通讯设备才能进行对话。

故选: B。

5. 【分析】声音是由于物体的振动产生的, 正在发声的物体一定在振动。

【解答】解:

雷电是一种剧烈的放电现象,产生雷电在放电的过程中会引起云层周围的空气振动而发出声音,故雷 声是气体振动发出的。

故选: B。 6. 【分析】解决此题要知道声音是由物体的振动产生的,声音需要介质来传播,声音在真空中不能传

第 5 页(共 9 页)

播,声音的音调是由频率决定的。

【解答】解: ①放在钟罩内的闹钟正在响铃,抽去钟罩内的空气,铃声逐渐减小。说明声音的传播需 要介质来传播, 声音在真空中不能传播;

②使正在发声的音叉轻轻插入水里, 水面溅起水花,说明声音是由物体振动产生的;

③吹笛子时, 手指按住不同的孔会发出声音的音调不同,说明音调与频率有关,说明音的音调与声源 振动的快慢(频率) 有关;

④在吊着的大钟上固定一支细小的笔, 把钟敲响后,让笔尖在纸上迅速滑过,可以在纸上画出一条来 回弯曲的细线, 说明声音是由物体振动产生的。

故②④符合题意,①③不合题意。

故选: B。

7. 【分析】(1)声音的传播需要介质, 气体、液体、固体都能够传声,真空不能传声。

(2) 声音是由物体的振动产生的。

(3) 声音三个特性:音调、响度和音色。音调跟发声体的振动频率有关;响度跟发声体的振幅有关; 音色跟发声体的材料和结构有关。

【解答】解:

A.听众能听到声音,主要是通过空气传过来的,故 A 正确;

B、小提琴演奏时, 琴弦振动,能产生声音,故 B 正确;

C、不同发声体发出的声音的音色是不同的,听众主要是通过声音的音色区分小提琴和钢琴,故 C 正确; D、音调高低跟发声体的振动频率有关,频率越大, 音调越高, 男高音的声带振动得比女低音快, 所以 声音的音调肯定不同的, 声带的振幅相同,响度可能相同,故 D 错误。

故选: D。 8. 【分析】本题是把音叉的振动转化为轻质乒乓球接的运动,这样可以把音叉的微小振动进行放大。

【解答】解: 正在发声的音叉将乒乓球多次被弹开,说明音叉在振动,从而说明声音是由音叉的振动 产生的,因此, 本探究实验是研究声音产生原因的。

故选: B。 9. 【分析】嗅觉感受器位于鼻腔顶壁,叫做嗅黏膜。测定人的嗅觉能力,可以用能够引起嗅觉的气味 物质的最低浓度来表示。人的嗅觉也很容易产生适应,如果感受器持续受到某种刺激,其产生冲动的

第 6 页(共 9 页)

能力会随刺激持续时间的延长而减弱,这叫做感受器的适应。

【解答】解: 常吃大蒜对健康有益。一个正常人吃大蒜时,旁人会闻到一股蒜味,但是他自己却闻不 到这股气味。这是因为大脑的嗅觉中枢适应的缘故。

故选: B。

10. 【分析】要解答本题需掌握:声音传播需要媒介, 真空不能传声。

【解答】解: 声音的传播需要介质,真空不能传播声音。飞船内有空气,可以直接对话, 但在飞船外 是真空,所以工作时,必须借助电子通讯设备才能进行对话。

故选: B。

二 、填空题

11. 【分析】(1)声音是由物体的振动产生的,声音的传播需要介质;

(2) 声音在空气中的传播速度小于光在空气中的传播速度。

【解答】解:(1) 炮竹声是炮竹爆炸时引起空气的振动发出声音;然后通过空气传播到小李的耳朵里;

(2) 总是先看见烟花后听到爆炸声, 是因为光的传播速度远远大于声音的传播速度。 故答案为:(1) 振动;空气;(2)光速远大于声速。

12. 【分析】此题考查的知识点是动物的之间的信息交流。解答时可以从动物的之间的信息交流方式。 特点方面来切入。

【解答】解: 猫喜欢腥味,而小鸡对小虫子“情有独钟“,这是因为:不同生物对不同物质气味的敏 感程度不同。

故答案为: 不同生物对不同物质气味的敏感程度不同

13.1500 m;真空不能传声

【解析】(1)鱼群到渔船的距离;

(2) 神舟九号飞船在太空遨游时,地面的监测设备不能用这种方法来监控飞船与地球之间的距离,其 原因是:真空不能传声。

14.嗅觉神经末梢; 大脑;嗅觉

【解析】用鼻闻到蛋糕的香味过程如下:

第 7 页(共 9 页)

蛋糕中的化学物质扩散到空气中,当人呼吸的时候,这些化学物质进入鼻腔,并溶于鼻腔内的黏液中, 刺激嗅觉神经末梢(嗅觉感受器)产生信息, 信息通过嗅神经传到大脑,产生蛋糕香味的感觉。这就 是形成嗅觉的过程。

15. 【分析】皮肤的功能有保护、分泌和排泄、调节体温、感受外界刺激等。

生物体的器官都是由几种不同的组织构成的,这些组织按一定的次序联合起来,形成具有一定功能的 结构叫做器官。

【解答】解:(1) 皮肤从外到内分表皮、真皮、皮下组织三层.表皮位于皮肤的外表, 由上皮组织组成。 (2) 由右图可知,皮肤中含有丰富的痛感神经末梢,所以当纸张割皮肤刺激到痛感神经末梢,但是没 有破坏真皮组织中的血管时,会出现疼痛但不流血的情况。

(3) 皮肤是人体最大的感觉器官,它之所称器官, 是因为由多种组织构成, 并行使一定功能。 故答案为:

(1) 上皮;

(2) 由右图可知,皮肤中含有丰富的痛感神经末梢,所以当纸张割皮肤刺激到痛感神经末梢,但是没 有破坏真皮组织中的血管时,会出现疼痛但不流血的情况;

(3) 皮肤是人体最大的感觉器官,它之所称器官, 是因为由多种组织构成, 并行使一定功能。

三 、实验题

16. (1) 随意拉开橡胶球, 放手后让其敲击玻璃板(2) 玻璃球被弹开的距离

(3) 受敲击时,单层玻璃比双层玻璃的振动强

【解析】(1)随意拉开橡胶球, 放手后让其敲击玻璃板, 是造成玻璃球被弹开距离的数据比较杂乱的 主要原因;

(2) 当玻璃板受到橡胶球的敲击时,玻璃板振动的强弱是通过玻璃球被弹开的距离来反映的,这是转 换的研究方法;

(3) 同样的撞击下, 单层玻璃后的玻璃球比双层玻璃后的玻璃球运动的距离远; 所以结论是:受敲击 时,单层玻璃比双层玻璃的振动强;

四 、解答题

17. 【分析】声音是由物体的振动产生的,并且声音的传播是需要介质的,声音可以传播信息和能量。 【解答】解: 由图可知,当敲响左边的音叉时,音叉振动会发声,声音通过空气传播到塑料小球处,

因为声音能传递能量,所以塑料小球也会振动;当振动的音叉放在真空瓶子中时,因为声音不能在真 空中进行传播, 所以在外面听不到声音。

答:振动, 空气,轻质塑料小球造成的, 声音不能在真空中进行传播。 18. 【分析】第一次鸣笛时客车到悬崖距离的 2 倍等于声音传播距离与汽车行驶距离之和, 根据 s=vt

第 8 页(共 9 页)

得出等式,然后减去司机第一次鸣笛后到第二次鸣笛前行驶的距离,进一步得出客车到悬崖的距离, 再根据司机第二次鸣笛时客车到悬崖的距离的 2 倍等于声音传播距离与汽车行驶距离之和得出等式, 然后联立等式即可求出客车行驶的速度, 最后求出客车第一次鸣笛时与悬崖的距离。

【解答】解:设客车第一次鸣笛时与悬崖的距离为 L,客车匀速行驶的速度为 v,

整个过程如图所示:

因第一次鸣笛时客车到悬崖距离的 2 倍等于声音传播距离与汽车行驶距离之和,

所以, 由 v=可得:

2L=v 声 t1+vt1 ﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

听到回声后又行驶 t2=16s 时, 客车离悬崖的距离为 L ﹣ vt1 ﹣ vt2,

因司机第二次鸣笛时客车到悬崖的距离的 2 倍等于声音传播距离与汽车行驶距离之和, 所以有 2 (L ﹣ vt1 ﹣ vt2 ) =v 声 t3+vt3 ﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

①式﹣②式可得:

v=v 声 =×340m/s=34m/s=122.4km/h,

客车第一次鸣笛时与悬崖的距离:

L= (v 声+v) t1 =×(340m/s+34m/s) ×6s=1122m,

因 122.4km/h>120km/h,

所以, 客车匀速行驶的速度是超速行驶。

答:(1)客车第一次鸣笛时与悬崖的距离为 1122m;

(2) 客车匀速行驶的速度为 122.4km/h,客车是超速行驶。

第 9 页(共 9 页)

一 、选择题

1.为了方便盲人行走, 往往在人行道上铺设具有凹凸花纹的盲道。盲人行走依靠的感觉是( )

A.痛觉 B.嗅觉 C.触觉 D.味觉 2.用体温计测得小明的体温为 37.3℃,若没有把水银甩回玻璃泡就去测量小英的体温,如果小英的实

际体温为 7.1℃,那么测量结果应该是( )

A.37.3℃ B.37.2℃ C.37.1℃ D.37.0℃

3.在科学探究过程中,会用到很多科学方法,如控制变量法、转换法、分类法、模型法等。以下用到 模型法的是( )

A.用光线表示光的传播路径和方向

B.探究压力作用效果与哪些因素有关

C.探究种子萌发所需要的外界条件

D.用弹簧的形变程度来显示力的大小

4.2022 年 3 月 23 日,“天宫课堂”第二课开讲, 在空间站进行授课的航天员相互之间可以不借助无线 电进行直接交流;但若是在空间站外航天员则需要借助宇航服中无线电进行交流的原因是( )

A.太空中噪音太大,听不到声音

B.外太空是真空, 不能传播声音

C.宇航员在外太空,音调会变低

D.宇航员讲话声带振动幅度太小

第 1 页(共 9 页)

5.夏天打雷时,发出雷声的原因是(

A.人的耳朵鼓膜在振动

C.打雷时发生强光

)

B.发生雷电处空气的振动

D.空气很潮湿

6.以下与声现象有关的几个实验中,能说明声音产生原因的是( )

实验: ①放在钟罩内的闹钟正在响铃,在抽取钟罩内的空气的过程中, 铃声逐渐减小; ②将正在发声的音叉轻轻插入水里, 看到水花飞溅; ③吹笛子时,手指按住不同的孔会发出不同的声音;

④在吊着的大钟上固定一支细小的笔, 把钟敲响后,用纸在笔尖上迅速拖过,可以在纸上画出一条来

回弯曲的细线。

A.①② B.②④ C.③④ D.①③

7.歌剧《呦呦鹿鸣》是浙江省历史上首部原创宁波本土民族歌剧, 展现了诺贝尔获奖者屠呦呦成长、 学习和工作的全景画面。歌剧中既有小提琴、钢琴等交响乐器的恢弘演奏,又有演员的倾情演绎。以 下叙述中, 错误的是( )

A.听众听到的声音主要是通过空气传播

B.小提琴演奏时, 琴弦振动产生声音

C.听众主要是通过声音的音色区分小提琴和钢琴

D.男高音和女低音合唱时,声音的响度肯定不同

8.如图所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会多次被弹开。这个实验是用来探究( )

A.声音能否在真空中传播

C.音调是否与频率有关

B.声音产生的原因

D.声音传播是否需要时间

9.常吃大蒜对健康有益。一个正常人吃大蒜时,旁边会闻到一股“蒜”味,但是他自己却闻不到这股 气味。这是因为( )

A.嗅觉细胞暂时失去感觉功能

B.大脑的嗅觉中枢适应的缘故

C.不同的人嗅觉敏感程度差异很大

D.嗅觉细胞接收到的信息无法传到大脑

10.我国已进行了“神舟”号载人航天飞船的试验,不久的将来我国的宇航员将乘坐着宇宙飞船遨游太 空。宇航员在太空舱中可以直接对话, 但在飞船外作业时,他们之间不能直接对话,必须借助电子通 信设备进行交流,其原因是( )

A.用通信设备对话是为了方便

B.声音的传播需要介质

C.太空中噪声太大

第 2 页(共 9 页)

D.声音只能在地面上传播

二 、填空题

11.晚上, 小李正在家里温习功课, 突然听到窗外传来烟花很响的爆鸣声。

(1) 爆鸣声是由火药爆炸时引起空气的 发出的,然后通过 传播到小李的耳朵里。

(2) 小李同学觉得看到烟花与听到烟花的声音并不同步, 总是先看见烟花绽放然后才能听到烟花爆炸 的声音,这是因为 。

12.猫对腥味特别敏感, 而小鸡对虫子的气味“情有独钟”,这是因为 。

13.某渔船向海底发射探测鱼群位置的超声波,经过 2s 收到回波信号, 则鱼群与渔船的距离是:

(声音在海水中传播速度是 1500m/s)。神舟九号飞船在太空遨游时,地面的监测设备不能用这种方法 来监控飞船与地球之间的距离, 其原因是 。

14.蛋糕中的化学物质扩散到空气中,,当人呼吸的时候,这些化学物质进入鼻腔,并溶于鼻腔内的黏

液中, 刺激 (嗅觉感受器) 产生信息, 信息通过嗅神经传到 ,产生蛋糕 香味的感觉。这就是形成 的过程。

15.皮肤是人体重要的防卫屏障,也是人体最大的器官。

(1) 表皮位于皮肤的外表,细胞排列紧密,表皮主要起到保护身体、防止细菌入侵的作用, 它是由人 体四大基本组织中的 组织构成的。

(2) 很多同学的手指有被纸张割伤的经历,尽管伤口没有流血但感觉特别疼痛,对此你的解释 是 。

(3) 皮肤是人体的器官而不是其他的结构层次,原因是 。

三 、实验题

16.教室的窗玻璃是双层的。课间,同学在窗外敲玻璃时, 小明感觉双层玻璃与单层玻璃的振动情况不 一样。于是他想探究“受敲击时,双层玻璃和单层玻璃的振动强弱情况”。为此,小明进行了以下实验:

第 3 页(共 9 页)

①将单层玻璃板固定在有一定倾角的斜面上, 把玻璃球靠在玻璃板的右侧, 把橡胶球悬挂在支架上靠 在玻璃板的左侧(如右图)。

②随意拉开橡胶球, 放手后让其敲击玻璃板, 玻璃球被弹开,记下玻璃球被弹出的距离。共做 10 次。

③换成双层玻璃板重复上述实验。

(1) 实验后, 发现玻璃球被弹开距离的数据比较杂乱,这与实验中的哪一操作不当有

关 。小明改进后, 重做了实验,获得了如下数据:

(2) 受到橡胶球的敲击时,玻璃板振动的强弱是通过 来反映的。

(3) 根据上表中的实验数据分析,可以得出的结论是 。

四 、解答题

17.如图, 把振动的音叉移近一个用细绳吊着的很轻的塑料球,音叉并没有碰到球, 球发生了运动, 发 生这种现象的原因是:音叉的 通过 传给 。在这个实验过程中,可以听到由音叉 发出来的声音。当把音叉放在真空的瓶子中,音叉仍然振动,但音叉所发出的声音却听不到了,原因

(

是

)。

18.一辆客车在某高速公路上行驶,在经过某直线路段时, 司机驾车做匀速直线运动。司机发现其正要 通过正前方高山悬崖下的隧道, 于是鸣笛,经 t1=6 秒后听到回声, 听到回声后又行驶 t2=16 秒,司 机第二次鸣笛, 又经 t3=2 秒后听到回声,请根据以上数据计算:

(1) 客车第一次鸣笛时与悬崖的距离;

(2) 客车匀速行驶的速度并判断客车是否超速行驶。(已知此高速路段最高限速为 120 千米/小时,声 音在空气中的传播速度为 340 米/秒)

第 4 页(共 9 页)

0.期中复习专题(2.1-2.2)答案解析

一 、选择题

1.C

【解析】盲人走盲道依靠的是触觉; 故答案为: C。 2. 【分析】体温计玻璃泡的上方有一段非常细的缩口,它可以使体温计玻璃泡上方的水银不能很快的

流回玻璃泡中,所以体温计可以离开人体读数,同时体温计在使用前要用力甩一下,将水银甩回玻璃 泡中。

【解答】解: 由于体温计的特殊构造,即液泡上方有一很细的缩口,在离开人体读数时,液柱不下降, 故使用前应用力甩一下。用没甩的体温计测体温时,如果被测的温度比原先高,则读数准确,如果被 测的体温比原先低,则仍然是原先的读数。如果小英的实际体温为 7.1℃,那么测量结果应该是37.3℃。 故选: A. 3. 【分析】首先对选项中的每个探究过程或研究方法进行分析,明确采用的具体方法,然后确定正确 的选项。

【解答】解:A.用光线表示光的传播路径和方向, 采用的是模型法,故 A 符合题意;

B、探究压力作用效果与哪些因素有关,采用的是控制变量法, 故 B 不符合题意;

C、探究种子萌发所需要的外界条件, 采用的是控制变量法,故 C 不符合题意;

D、用弹簧的形变程度来显示力的大小,采用的是转换法, 故 D 不符合题意。

故选: A.

4. 【分析】声音传播需要媒介,真空不能传声。

【解答】解: 声音的传播需要介质,真空不能传播声音。飞船内有空气,可以直接对话, 但在飞船外 是真空,所以工作时,必须借助电子通讯设备才能进行对话。

故选: B。

5. 【分析】声音是由于物体的振动产生的, 正在发声的物体一定在振动。

【解答】解:

雷电是一种剧烈的放电现象,产生雷电在放电的过程中会引起云层周围的空气振动而发出声音,故雷 声是气体振动发出的。

故选: B。 6. 【分析】解决此题要知道声音是由物体的振动产生的,声音需要介质来传播,声音在真空中不能传

第 5 页(共 9 页)

播,声音的音调是由频率决定的。

【解答】解: ①放在钟罩内的闹钟正在响铃,抽去钟罩内的空气,铃声逐渐减小。说明声音的传播需 要介质来传播, 声音在真空中不能传播;

②使正在发声的音叉轻轻插入水里, 水面溅起水花,说明声音是由物体振动产生的;

③吹笛子时, 手指按住不同的孔会发出声音的音调不同,说明音调与频率有关,说明音的音调与声源 振动的快慢(频率) 有关;

④在吊着的大钟上固定一支细小的笔, 把钟敲响后,让笔尖在纸上迅速滑过,可以在纸上画出一条来 回弯曲的细线, 说明声音是由物体振动产生的。

故②④符合题意,①③不合题意。

故选: B。

7. 【分析】(1)声音的传播需要介质, 气体、液体、固体都能够传声,真空不能传声。

(2) 声音是由物体的振动产生的。

(3) 声音三个特性:音调、响度和音色。音调跟发声体的振动频率有关;响度跟发声体的振幅有关; 音色跟发声体的材料和结构有关。

【解答】解:

A.听众能听到声音,主要是通过空气传过来的,故 A 正确;

B、小提琴演奏时, 琴弦振动,能产生声音,故 B 正确;

C、不同发声体发出的声音的音色是不同的,听众主要是通过声音的音色区分小提琴和钢琴,故 C 正确; D、音调高低跟发声体的振动频率有关,频率越大, 音调越高, 男高音的声带振动得比女低音快, 所以 声音的音调肯定不同的, 声带的振幅相同,响度可能相同,故 D 错误。

故选: D。 8. 【分析】本题是把音叉的振动转化为轻质乒乓球接的运动,这样可以把音叉的微小振动进行放大。

【解答】解: 正在发声的音叉将乒乓球多次被弹开,说明音叉在振动,从而说明声音是由音叉的振动 产生的,因此, 本探究实验是研究声音产生原因的。

故选: B。 9. 【分析】嗅觉感受器位于鼻腔顶壁,叫做嗅黏膜。测定人的嗅觉能力,可以用能够引起嗅觉的气味 物质的最低浓度来表示。人的嗅觉也很容易产生适应,如果感受器持续受到某种刺激,其产生冲动的

第 6 页(共 9 页)

能力会随刺激持续时间的延长而减弱,这叫做感受器的适应。

【解答】解: 常吃大蒜对健康有益。一个正常人吃大蒜时,旁人会闻到一股蒜味,但是他自己却闻不 到这股气味。这是因为大脑的嗅觉中枢适应的缘故。

故选: B。

10. 【分析】要解答本题需掌握:声音传播需要媒介, 真空不能传声。

【解答】解: 声音的传播需要介质,真空不能传播声音。飞船内有空气,可以直接对话, 但在飞船外 是真空,所以工作时,必须借助电子通讯设备才能进行对话。

故选: B。

二 、填空题

11. 【分析】(1)声音是由物体的振动产生的,声音的传播需要介质;

(2) 声音在空气中的传播速度小于光在空气中的传播速度。

【解答】解:(1) 炮竹声是炮竹爆炸时引起空气的振动发出声音;然后通过空气传播到小李的耳朵里;

(2) 总是先看见烟花后听到爆炸声, 是因为光的传播速度远远大于声音的传播速度。 故答案为:(1) 振动;空气;(2)光速远大于声速。

12. 【分析】此题考查的知识点是动物的之间的信息交流。解答时可以从动物的之间的信息交流方式。 特点方面来切入。

【解答】解: 猫喜欢腥味,而小鸡对小虫子“情有独钟“,这是因为:不同生物对不同物质气味的敏 感程度不同。

故答案为: 不同生物对不同物质气味的敏感程度不同

13.1500 m;真空不能传声

【解析】(1)鱼群到渔船的距离;

(2) 神舟九号飞船在太空遨游时,地面的监测设备不能用这种方法来监控飞船与地球之间的距离,其 原因是:真空不能传声。

14.嗅觉神经末梢; 大脑;嗅觉

【解析】用鼻闻到蛋糕的香味过程如下:

第 7 页(共 9 页)

蛋糕中的化学物质扩散到空气中,当人呼吸的时候,这些化学物质进入鼻腔,并溶于鼻腔内的黏液中, 刺激嗅觉神经末梢(嗅觉感受器)产生信息, 信息通过嗅神经传到大脑,产生蛋糕香味的感觉。这就 是形成嗅觉的过程。

15. 【分析】皮肤的功能有保护、分泌和排泄、调节体温、感受外界刺激等。

生物体的器官都是由几种不同的组织构成的,这些组织按一定的次序联合起来,形成具有一定功能的 结构叫做器官。

【解答】解:(1) 皮肤从外到内分表皮、真皮、皮下组织三层.表皮位于皮肤的外表, 由上皮组织组成。 (2) 由右图可知,皮肤中含有丰富的痛感神经末梢,所以当纸张割皮肤刺激到痛感神经末梢,但是没 有破坏真皮组织中的血管时,会出现疼痛但不流血的情况。

(3) 皮肤是人体最大的感觉器官,它之所称器官, 是因为由多种组织构成, 并行使一定功能。 故答案为:

(1) 上皮;

(2) 由右图可知,皮肤中含有丰富的痛感神经末梢,所以当纸张割皮肤刺激到痛感神经末梢,但是没 有破坏真皮组织中的血管时,会出现疼痛但不流血的情况;

(3) 皮肤是人体最大的感觉器官,它之所称器官, 是因为由多种组织构成, 并行使一定功能。

三 、实验题

16. (1) 随意拉开橡胶球, 放手后让其敲击玻璃板(2) 玻璃球被弹开的距离

(3) 受敲击时,单层玻璃比双层玻璃的振动强

【解析】(1)随意拉开橡胶球, 放手后让其敲击玻璃板, 是造成玻璃球被弹开距离的数据比较杂乱的 主要原因;

(2) 当玻璃板受到橡胶球的敲击时,玻璃板振动的强弱是通过玻璃球被弹开的距离来反映的,这是转 换的研究方法;

(3) 同样的撞击下, 单层玻璃后的玻璃球比双层玻璃后的玻璃球运动的距离远; 所以结论是:受敲击 时,单层玻璃比双层玻璃的振动强;

四 、解答题

17. 【分析】声音是由物体的振动产生的,并且声音的传播是需要介质的,声音可以传播信息和能量。 【解答】解: 由图可知,当敲响左边的音叉时,音叉振动会发声,声音通过空气传播到塑料小球处,

因为声音能传递能量,所以塑料小球也会振动;当振动的音叉放在真空瓶子中时,因为声音不能在真 空中进行传播, 所以在外面听不到声音。

答:振动, 空气,轻质塑料小球造成的, 声音不能在真空中进行传播。 18. 【分析】第一次鸣笛时客车到悬崖距离的 2 倍等于声音传播距离与汽车行驶距离之和, 根据 s=vt

第 8 页(共 9 页)

得出等式,然后减去司机第一次鸣笛后到第二次鸣笛前行驶的距离,进一步得出客车到悬崖的距离, 再根据司机第二次鸣笛时客车到悬崖的距离的 2 倍等于声音传播距离与汽车行驶距离之和得出等式, 然后联立等式即可求出客车行驶的速度, 最后求出客车第一次鸣笛时与悬崖的距离。

【解答】解:设客车第一次鸣笛时与悬崖的距离为 L,客车匀速行驶的速度为 v,

整个过程如图所示:

因第一次鸣笛时客车到悬崖距离的 2 倍等于声音传播距离与汽车行驶距离之和,

所以, 由 v=可得:

2L=v 声 t1+vt1 ﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

听到回声后又行驶 t2=16s 时, 客车离悬崖的距离为 L ﹣ vt1 ﹣ vt2,

因司机第二次鸣笛时客车到悬崖的距离的 2 倍等于声音传播距离与汽车行驶距离之和, 所以有 2 (L ﹣ vt1 ﹣ vt2 ) =v 声 t3+vt3 ﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

①式﹣②式可得:

v=v 声 =×340m/s=34m/s=122.4km/h,

客车第一次鸣笛时与悬崖的距离:

L= (v 声+v) t1 =×(340m/s+34m/s) ×6s=1122m,

因 122.4km/h>120km/h,

所以, 客车匀速行驶的速度是超速行驶。

答:(1)客车第一次鸣笛时与悬崖的距离为 1122m;

(2) 客车匀速行驶的速度为 122.4km/h,客车是超速行驶。

第 9 页(共 9 页)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空