2.6 透镜和视觉 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 2.6 透镜和视觉 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 505.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-21 20:59:38 | ||

图片预览

文档简介

2.6透镜和视觉

、选择题

能调节瞳孔大小的结构是 ( )

A.角膜 B.视网膜 C.晶状体 D.虹膜

不同的人种,眼睛的颜色会有不同,有的呈黑色,有的呈蓝色,这是因为( )。

A.虹膜的颜色不同 B.巩膜的颜色不同

C.视网膜的颜色不同 D.脉胳膜的颜色不同

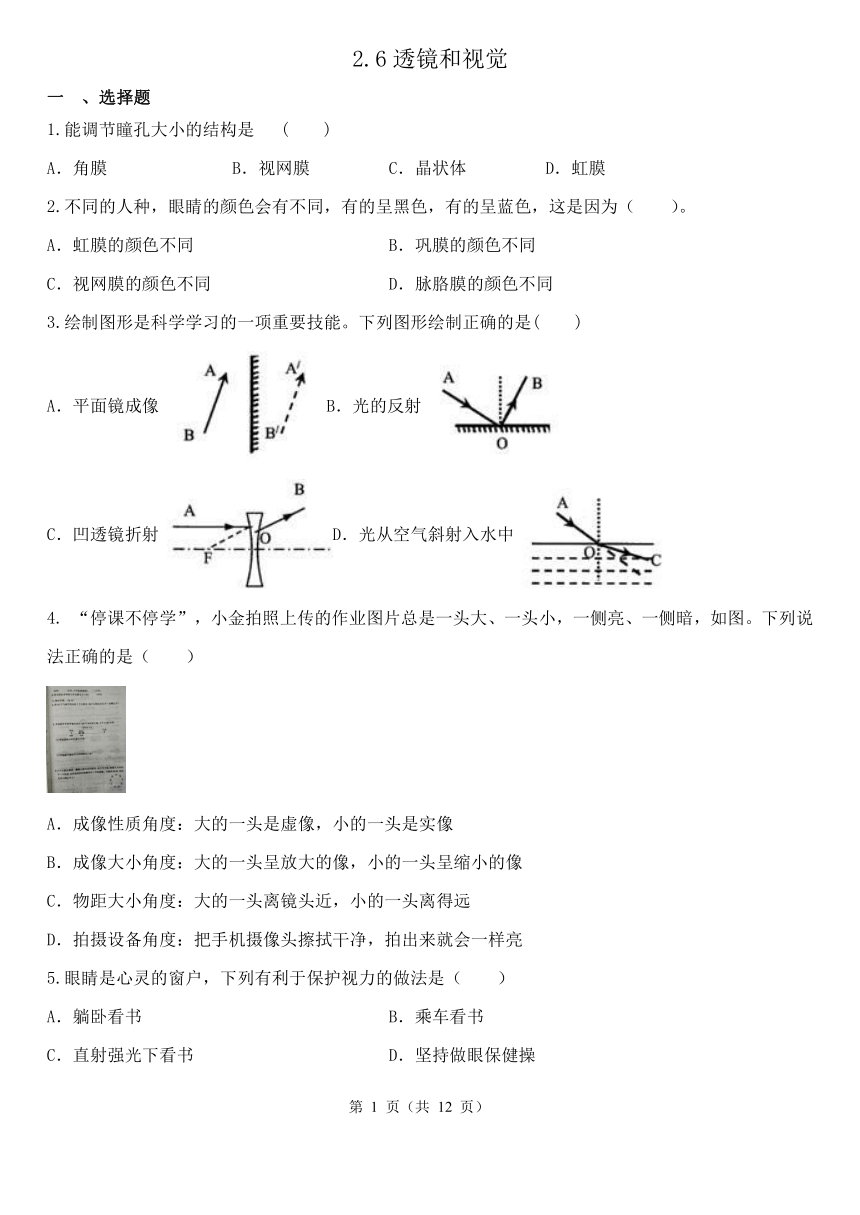

绘制图形是科学学习的一项重要技能。下列图形绘制正确的是( )

A.平面镜成像 B.光的反射

C.凹透镜折射 D.光从空气斜射入水中

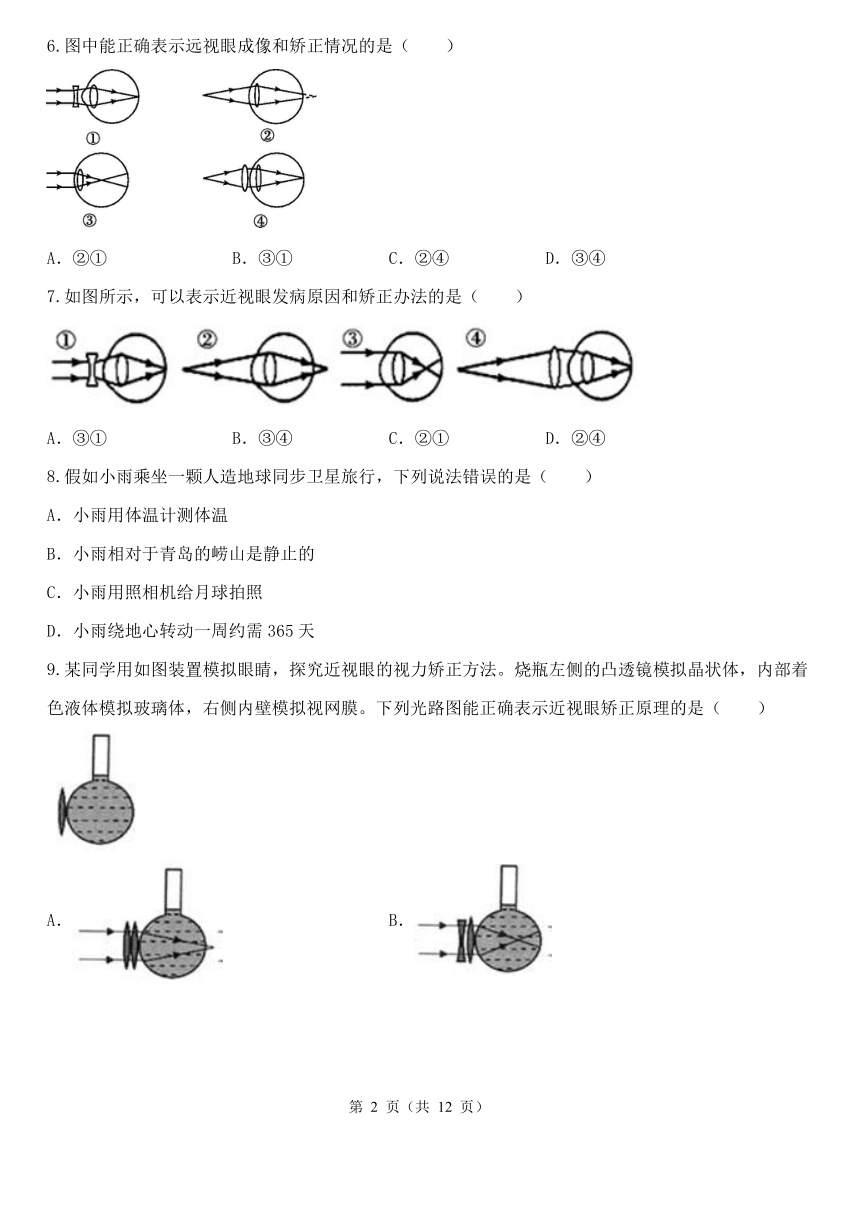

“停课不停学”,小金拍照上传的作业图片总是一头大、一头小,一侧亮、一侧暗,如图。下列说法正确的是( )

A.成像性质角度:大的一头是虚像,小的一头是实像

B.成像大小角度:大的一头呈放大的像,小的一头呈缩小的像

C.物距大小角度:大的一头离镜头近,小的一头离得远

D.拍摄设备角度:把手机摄像头擦拭干净,拍出来就会一样亮

眼睛是心灵的窗户,下列有利于保护视力的做法是( )

A.躺卧看书 B.乘车看书

C.直射强光下看书 D.坚持做眼保健操

图中能正确表示远视眼成像和矫正情况的是( )

A.②① B.③① C.②④ D.③④

如图所示,可以表示近视眼发病原因和矫正办法的是( )

A.③① B.③④ C.②① D.②④

假如小雨乘坐一颗人造地球同步卫星旅行,下列说法错误的是( )

A.小雨用体温计测体温

B.小雨相对于青岛的崂山是静止的

C.小雨用照相机给月球拍照

D.小雨绕地心转动一周约需365天

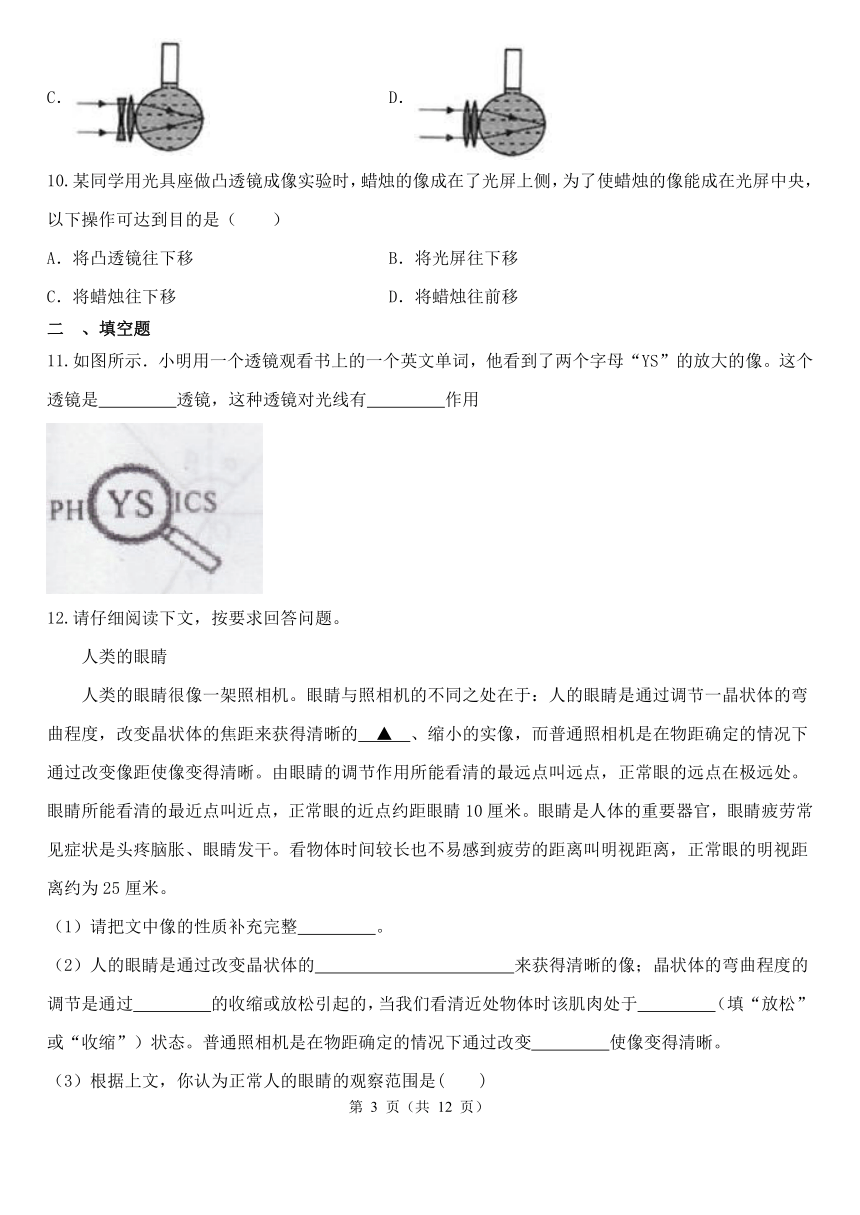

某同学用如图装置模拟眼睛,探究近视眼的视力矫正方法。烧瓶左侧的凸透镜模拟晶状体,内部着色液体模拟玻璃体,右侧内壁模拟视网膜。下列光路图能正确表示近视眼矫正原理的是( )

A. B.

C. D.

某同学用光具座做凸透镜成像实验时,蜡烛的像成在了光屏上侧,为了使蜡烛的像能成在光屏中央,以下操作可达到目的是( )

A.将凸透镜往下移 B.将光屏往下移

C.将蜡烛往下移 D.将蜡烛往前移

、填空题

如图所示.小明用一个透镜观看书上的一个英文单词,他看到了两个字母“YS”的放大的像。这个透镜是 透镜,这种透镜对光线有 作用

请仔细阅读下文,按要求回答问题。

人类的眼睛

人类的眼睛很像一架照相机。眼睛与照相机的不同之处在于:人的眼睛是通过调节一晶状体的弯曲程度,改变晶状体的焦距来获得清晰的 ▲ 、缩小的实像,而普通照相机是在物距确定的情况下通过改变像距使像变得清晰。由眼睛的调节作用所能看清的最远点叫远点,正常眼的远点在极远处。眼睛所能看清的最近点叫近点,正常眼的近点约距眼睛10厘米。眼睛是人体的重要器官,眼睛疲劳常见症状是头疼脑胀、眼睛发干。看物体时间较长也不易感到疲劳的距离叫明视距离,正常眼的明视距离约为25厘米。

(1)请把文中像的性质补充完整 。

(2)人的眼睛是通过改变晶状体的 来获得清晰的像;晶状体的弯曲程度的调节是通过 的收缩或放松引起的,当我们看清近处物体时该肌肉处于 (填“放松”或“收缩”)状态。普通照相机是在物距确定的情况下通过改变 使像变得清晰。

(3)根据上文,你认为正常人的眼睛的观察范围是( )

A.0~10厘米 B.10~25厘米

C.10厘米至极远处 D.0~25厘米

(4)如何预防眼睛疲劳,请你提出一条合理的建议:

在“重阳节”到来之际,小航送给奶奶一个放大镜,奶奶借助这个放大镜能够细致欣赏邮票上的图案,如图2-Z-12甲所示。此时奶奶看到的是一个 、放大的虚像。为了模拟上述现象,小航利用一个焦距为10 cm的凸透镜、蜡烛和光具座等器材进行实验。他先将蜡烛固定在光具座上50 cm刻度线处,如图乙所示,接下来他应将凸透镜放置在光具座上的A.B、C三点中的 点处,然后再从透镜的 (填“左”或“右”)侧用眼睛观察蜡烛烛焰的像。

、实验题

在“研究凸透镜成像规律”的实验中。

(1)某次实验过程中,小敏移动光屏直到出现消晰的像,蜡烛、透镜和光屏在光具座上位置如上图所示,此时所成的是倒立 的实像。

(2)凸透镜移到 厘米刻度处,可以使光屏上再次成清晰的像。

(3)实验一段时间后,原来成在光屏中央的像“跑”到图甲所示的位直。像“跑”到图甲所示位置的原因是 。

(4)研究好成像规律后,小敏模拟了近视和远视的矫正。图乙中,小敏给透镜A藏上“眼镜”(凹透镜B),光屏上刚好出现清晰的像,摘下“眼镜”后,光屏上的像变模糊,如图丙所示,透镜A的成像类似于 (选填“近视眼”或“远视眼”).若要使丙图中像再次清晰,应将光屏向 (选填 “靠近”或“远离”)透镜方向移动一段距离。

、解答题

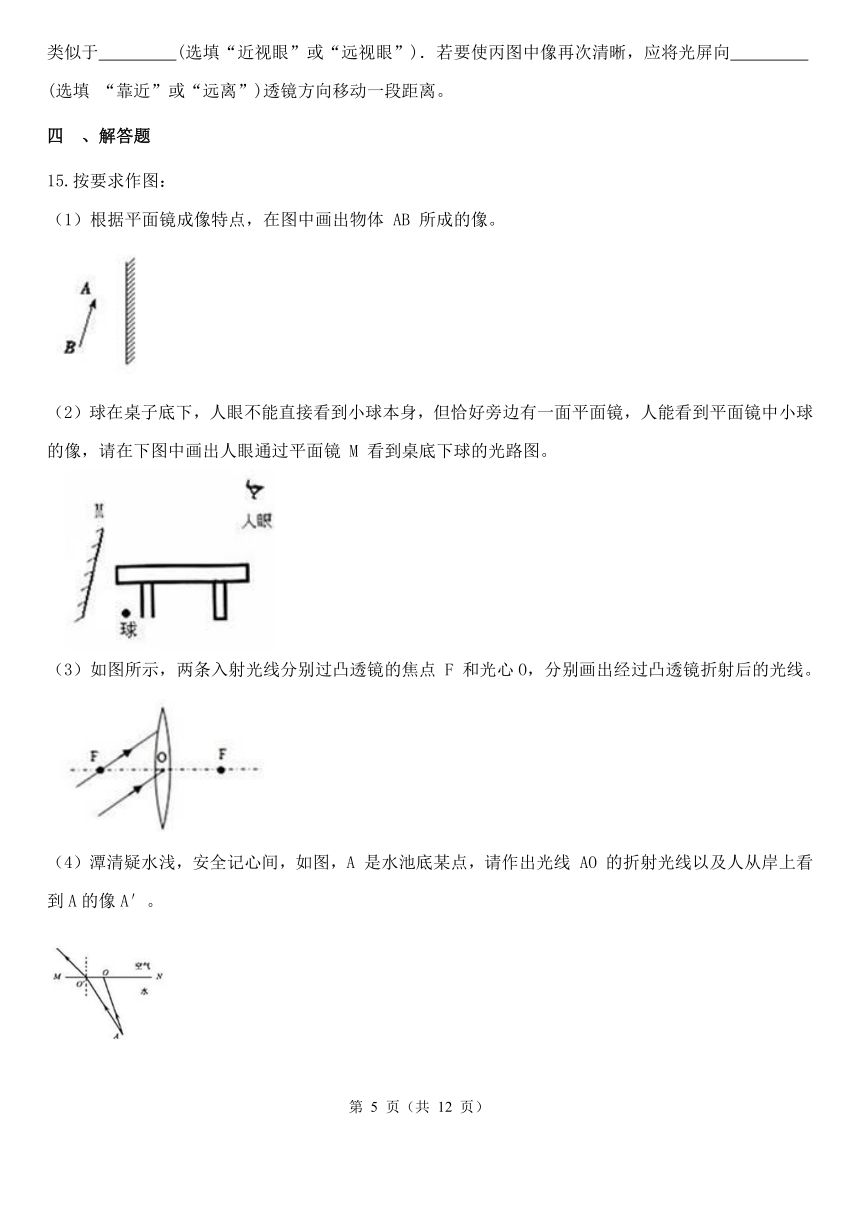

按要求作图:

(1)根据平面镜成像特点,在图中画出物体 AB 所成的像。

(2)球在桌子底下,人眼不能直接看到小球本身,但恰好旁边有一面平面镜,人能看到平面镜中小球的像,请在下图中画出人眼通过平面镜 M 看到桌底下球的光路图。

(3)如图所示,两条入射光线分别过凸透镜的焦点 F 和光心O,分别画出经过凸透镜折射后的光线。

(4)潭清疑水浅,安全记心间,如图,A 是水池底某点,请作出光线 AO 的折射光线以及人从岸上看到A的像A′。

2.6透镜和视觉答案解析

、选择题

D

【解析】眼球由眼球壁和内容物组成,眼球壁包括外膜、中膜和内膜,外膜由无色透明的角膜和白色坚韧的巩膜组成;中膜由虹膜、睫状体和脉络膜组成;内膜是含有感光细胞的视网膜;内容物由房水、晶状体、玻璃体组成。

【解答】虹膜中央有瞳孔,瞳孔的大小可以调节,能够控制进入眼球内的光线。强光下瞳孔缩小,减少进入眼内的光量,以保护视网膜不受过强的刺激;弱光下瞳孔扩大,增加进入眼内的光量,使视网膜得到足够光的刺激;控制瞳孔扩大和缩小的是虹膜内的平滑肌。

故答案为:D

A

【解析】【解答】眼球中巩膜上的色素与眼睛的颜色有关.故答案选A.

在眼球的结构中,虹膜上的色素决定眼睛的颜色。

C

【解析】(1)根据平面镜成像的特点判断;

(2)根据光的反射定律判断;

(3)根据凹透镜的三条特殊光线判断;

(4)根据光的折射规律判断。

【解答】A.根据平面镜成像的对称性可知,A’B'不是AB的像,故A错误;

B.在光的反射现象中,反射角等于入射角,故B错误;

C.平行于主光轴的光线,经过凹透镜后,折射光线的反向延长线经过入射光线测的虚焦点,故C正确;

D.当光从空气斜射入水中时,折射角小于入射角,故D错误。

故选C。

C

【解析】(1)实像能够成在光屏上,虚像不能成在光屏上;

(2)根据照相机成像的特点分析;

(3)根据凸透镜成实像时“物近像远大,物远像近小”的规律分析;

(4)像的明亮程度由物体的明亮程度决定。

【解答】A.无论大的一头,还是小的一头,它们通过照相机成的都是实像,故A错误;

B.无论大的一头,还是小的一头,它们通过照相机成的都是倒立、缩小的像,故B错误;

C.根据“物近像远大,物远像近小”的规律可知,离镜头近的物距小,则像距大像也大;离镜头远的物距大,则像距小像也小,故C正确;

D.如果作业本本身亮度不够,即使将摄像头擦得再干净,拍出来的照片也是暗的,故D错误。

故选C。

D

【解析】根据眼与视力的保护知识解题。

【解答】解:躺卧看书、乘车看书、直射强光下看书都对眼睛有伤害,而坚持做眼保健操能够保护眼睛;

故答案为:D。

C

【解析】根据近视眼的成因和矫正方法判断。

【解答】远视眼的晶状体太薄,对光线的会聚能力弱,成像在视网膜后面,则②表示远视眼;

要使像向前移动到视网膜上,必须使光线会聚,即用凸透镜矫正,则④表示远视眼的矫正。

故选C。

A

【解析】近视眼的晶状体偏厚,对光线的会聚能力强,成像在视网膜前;为了使光线发散,交点后移到视网膜上,必须使用凹透镜矫正,据此分析判断。

【解答】图③中,成像在视网膜前面,为近视眼;近视眼应该用凹透镜矫正,因此①为近视眼的矫正方法。

故A正确,而B、C、D错误。

故选A.

D

【解析】【解答】解:A.体温计的原理是液体的热胀冷缩,在太空中体温计仍可使用,故A正确;

B、地球同步卫星和地球同步转动,就是相对静止,故B正确;

C、在太空可以用照相机给月球拍照,故C正确;

D、地球同步卫星和地球同步转动,它绕地心转动一周的时间等于地球自转一周的时间,即地球同步卫星绕地心转动一周的时间为1天,故D错误.

本题选择错误选项.故选:D.

(1)体温计在卫星上仍能正确工作;

(2)判断运动还是静止关键是看被研究物体和参照物之间是否有位置的变化;

(3)照相机在卫星上仍能正确工作;

(4)地球同步卫星和地球转动一周所用时间相同.

C

【解析】根据近视眼的成因和矫正方法分析。

【解答】近视眼的晶状体偏厚,对光线的会聚能力强,成像在视网膜前面。在眼睛前面放上一个合适的凹透镜后,光线会比原来发散,从而使像正好成在视网膜上,故C正确,而A.B、D错误。

故选C。

A

【解析】(1)在凸透镜成像的实验中,实验前,必须调整蜡烛火焰、凸透镜和光屏三者中心在同一高度,保证像成在光屏中央。

(2)当光屏不动时,物体的移动方向与像的移动方向相反;

(3)当物体不动时,凸透镜的移动方向与像的移动方向相同。

【解答】同学用光具座做凸透镜成像实验时,蜡烛的像成在了光屏上侧,为了使蜡烛的像能成在光屏中央,像必须向下移动;如果凸透镜不动,那么蜡烛的移动方向与像的方向相反,即向上移动;如果蜡烛不动,那么凸透镜移动方向与蜡烛移动方向相同,即向下移动,故A正确,而B、C、D错误。

故选A.

、填空题

凸;会聚

【解析】此题考查了凸透镜的特点及其应用,要会结合相关的物理知识进行分析解答。解决此题要知道凸透镜对光线有会聚作用。

【解答】由图可知,当透镜靠近英文单词时,成的是正立、放大的虚像,所以应该是凸透镜;凸透镜对光线有会聚作用。

故答案为:凸;会聚

(1)倒立

(2)焦距(或弯曲程度);睫状肌;收缩;像距

(3)C

(4)让物体与眼睛的距离为25厘米

【解析】本题为分析题,通过分析题中信息,可以初步得出答案。(1)当我们看一个物体时,来自该物体的光线经过角膜、晶状体和玻璃体,最后到达视网膜。晶状体和角膜的共同作用相当于一个凸透镜,它把来自物体的光会聚在视网膜上,形成物体倒立、缩小的实像。视网膜上有很多感光细胞,这些细胞受到光刺激后发出信息,信息沿着视神经传到大脑而形成视觉,我们就看到了物体。(2)眼睛通过睫状肌改变晶状体的形状,使我们能够看清远近不同的物体。当我们看近处的物体时,睫状肌收缩,晶状体变厚,对光的折射能力变大,近处物体射来的光会聚在视网膜上,从而看清近处物体;当我们看远处的物体时,睫状肌放松,晶状体变薄,对光的折射能力变小,远处物体射来的光会聚在视网膜上,从而看清远处物体。

【解答】(1)人的眼睛是通过调节一晶状体的弯曲程度,改变晶状体的焦距来获得清晰的倒立、缩小的实像。(2)人的眼睛是通过改变晶状体的焦距(或弯曲程度)来获得清晰的像;晶状体的弯曲程度的调节是通过睫状肌的收缩或放松引起的,当我们看清近处物体时该肌肉处于收缩状态。普通照相机是在物距确定的情况下通过改变像距使像变得清晰。(3)根据题意眼睛所能看清的最近点叫近点,正常眼的近点约距眼睛10厘米。所以正常人的眼睛的观察范围是10厘米至极远处。(4)通过分析题中信息,看物体时间较长也不易感到疲劳的距离叫明视距离,正常眼的明视距离约为25厘米。所以让物体与眼睛的距离为25厘米可以预防眼睛疲劳。

故答案为:(1)倒立;(2)焦距(或弯曲程度);睫状肌;收缩;像距;(3)C;(4)让物体与眼睛的距离为25厘米

正立;C;左

(1)根据凸透镜的成像特点解答;

(2)当u【解答】(1)此时奶奶看到的是一个正立、放大的虚像。

(2)当物体在凸透镜的一倍焦距以内时成正立、放大的虚像。根据乙图可知,蜡烛所在的刻度为50cm,则左侧40cm时为凸透镜的焦点,则当凸透镜在C点时恰好在一倍焦距内。由于虚像与蜡烛都呈在凸透镜的右侧,因此从透镜的左侧用眼睛观察蜡烛火焰的像。

、实验题

(1)缩小

(2)20

(3)蜡烛变短

(4)近视眼;靠近

【解析】(1)当凸透镜成实像时,如果像距大于物距,那么成放大的实像;如果像距小于物距,那么成缩小的实像;

(2)在凸透镜成实像时,如果将像距和物距互换,仍然成清晰的实像,只是像的大小发生改变。

(3)凸透镜成像的“倒立”,既表现为形状的改变,还表现为运动方向的改变。

(4)近视眼用凹透镜矫正,远视眼用凸透镜矫正。根据凹透镜对光线的作用分析成像位置的变化即可。

【解答】(1)根据图片可知,此时像距小于物距,应该成倒立缩小的实像。

(2)此时像距v=60cm-40cm=20cm,如果让物距等于像距,那么仍然成清晰的实像,即u=20cm,此时凸透镜所对的刻度为20cm。

(3)根据凸透镜成实像“倒立”的特点可知,光屏上的像向上运动,那么蜡烛应该向下运动,即蜡烛燃烧变短了。

(4)因为眼睛B为凹透镜,所以透镜A的成像类似与近视眼。因为凹透镜对光线有发散作用,所以拿掉B后的光线会比原来会聚,即成像的位置会靠近凸透镜,则要使图丙中的像再次清晰,应将光屏向靠近透镜的方向移动一段距离。

、解答题

(1)解:如图所示:

(2)解:如图所示:

(3)解:如图所示:

(4)解:如图所示:

【解析】(1)根据平面镜成像的对称性完成作图;

(2)平面镜所成的像是所有反射光线反向延长线的交点,即所有的反射光线都经过像点。既然这条反射光线也经过眼睛,那么将眼睛和像点连接,即可找到入射点,从而完成光路图。

(3)根据凸透镜的三条特殊光线完成作图;

(4)根据光的折射规律完成作图。

【解答】(1)①通过A点作镜面的垂线,然后根据“物像等距”在镜面右侧这条直线上找到像点A';

②同理,找到B点的像点B';

③用虚线连接A'B’即可,如下图所示:

(2)①通过球点作镜面的垂线,然后根据“物像等距”在镜面左侧这条直线上找到像点A;

②连接A和眼睛,与镜面的交点为入射点O;

③连接眼睛和O为反射光线,连接O和球为入射光线,如下图所示:

(3)①从焦点射出的光线,经过凸透镜后与主轴平行;

②射向光心的光心,经过凸透镜后传播方向不变,如下图所示:

(4)①通过入射点O垂直分界面的法线,然后根据“光从水射入空气时,折射角大于入射角”画出折射光线;

②将两条折射光线反向延长,它们的交点就是像点A',如下图所示:

第 1 页(共 1 页)

、选择题

能调节瞳孔大小的结构是 ( )

A.角膜 B.视网膜 C.晶状体 D.虹膜

不同的人种,眼睛的颜色会有不同,有的呈黑色,有的呈蓝色,这是因为( )。

A.虹膜的颜色不同 B.巩膜的颜色不同

C.视网膜的颜色不同 D.脉胳膜的颜色不同

绘制图形是科学学习的一项重要技能。下列图形绘制正确的是( )

A.平面镜成像 B.光的反射

C.凹透镜折射 D.光从空气斜射入水中

“停课不停学”,小金拍照上传的作业图片总是一头大、一头小,一侧亮、一侧暗,如图。下列说法正确的是( )

A.成像性质角度:大的一头是虚像,小的一头是实像

B.成像大小角度:大的一头呈放大的像,小的一头呈缩小的像

C.物距大小角度:大的一头离镜头近,小的一头离得远

D.拍摄设备角度:把手机摄像头擦拭干净,拍出来就会一样亮

眼睛是心灵的窗户,下列有利于保护视力的做法是( )

A.躺卧看书 B.乘车看书

C.直射强光下看书 D.坚持做眼保健操

图中能正确表示远视眼成像和矫正情况的是( )

A.②① B.③① C.②④ D.③④

如图所示,可以表示近视眼发病原因和矫正办法的是( )

A.③① B.③④ C.②① D.②④

假如小雨乘坐一颗人造地球同步卫星旅行,下列说法错误的是( )

A.小雨用体温计测体温

B.小雨相对于青岛的崂山是静止的

C.小雨用照相机给月球拍照

D.小雨绕地心转动一周约需365天

某同学用如图装置模拟眼睛,探究近视眼的视力矫正方法。烧瓶左侧的凸透镜模拟晶状体,内部着色液体模拟玻璃体,右侧内壁模拟视网膜。下列光路图能正确表示近视眼矫正原理的是( )

A. B.

C. D.

某同学用光具座做凸透镜成像实验时,蜡烛的像成在了光屏上侧,为了使蜡烛的像能成在光屏中央,以下操作可达到目的是( )

A.将凸透镜往下移 B.将光屏往下移

C.将蜡烛往下移 D.将蜡烛往前移

、填空题

如图所示.小明用一个透镜观看书上的一个英文单词,他看到了两个字母“YS”的放大的像。这个透镜是 透镜,这种透镜对光线有 作用

请仔细阅读下文,按要求回答问题。

人类的眼睛

人类的眼睛很像一架照相机。眼睛与照相机的不同之处在于:人的眼睛是通过调节一晶状体的弯曲程度,改变晶状体的焦距来获得清晰的 ▲ 、缩小的实像,而普通照相机是在物距确定的情况下通过改变像距使像变得清晰。由眼睛的调节作用所能看清的最远点叫远点,正常眼的远点在极远处。眼睛所能看清的最近点叫近点,正常眼的近点约距眼睛10厘米。眼睛是人体的重要器官,眼睛疲劳常见症状是头疼脑胀、眼睛发干。看物体时间较长也不易感到疲劳的距离叫明视距离,正常眼的明视距离约为25厘米。

(1)请把文中像的性质补充完整 。

(2)人的眼睛是通过改变晶状体的 来获得清晰的像;晶状体的弯曲程度的调节是通过 的收缩或放松引起的,当我们看清近处物体时该肌肉处于 (填“放松”或“收缩”)状态。普通照相机是在物距确定的情况下通过改变 使像变得清晰。

(3)根据上文,你认为正常人的眼睛的观察范围是( )

A.0~10厘米 B.10~25厘米

C.10厘米至极远处 D.0~25厘米

(4)如何预防眼睛疲劳,请你提出一条合理的建议:

在“重阳节”到来之际,小航送给奶奶一个放大镜,奶奶借助这个放大镜能够细致欣赏邮票上的图案,如图2-Z-12甲所示。此时奶奶看到的是一个 、放大的虚像。为了模拟上述现象,小航利用一个焦距为10 cm的凸透镜、蜡烛和光具座等器材进行实验。他先将蜡烛固定在光具座上50 cm刻度线处,如图乙所示,接下来他应将凸透镜放置在光具座上的A.B、C三点中的 点处,然后再从透镜的 (填“左”或“右”)侧用眼睛观察蜡烛烛焰的像。

、实验题

在“研究凸透镜成像规律”的实验中。

(1)某次实验过程中,小敏移动光屏直到出现消晰的像,蜡烛、透镜和光屏在光具座上位置如上图所示,此时所成的是倒立 的实像。

(2)凸透镜移到 厘米刻度处,可以使光屏上再次成清晰的像。

(3)实验一段时间后,原来成在光屏中央的像“跑”到图甲所示的位直。像“跑”到图甲所示位置的原因是 。

(4)研究好成像规律后,小敏模拟了近视和远视的矫正。图乙中,小敏给透镜A藏上“眼镜”(凹透镜B),光屏上刚好出现清晰的像,摘下“眼镜”后,光屏上的像变模糊,如图丙所示,透镜A的成像类似于 (选填“近视眼”或“远视眼”).若要使丙图中像再次清晰,应将光屏向 (选填 “靠近”或“远离”)透镜方向移动一段距离。

、解答题

按要求作图:

(1)根据平面镜成像特点,在图中画出物体 AB 所成的像。

(2)球在桌子底下,人眼不能直接看到小球本身,但恰好旁边有一面平面镜,人能看到平面镜中小球的像,请在下图中画出人眼通过平面镜 M 看到桌底下球的光路图。

(3)如图所示,两条入射光线分别过凸透镜的焦点 F 和光心O,分别画出经过凸透镜折射后的光线。

(4)潭清疑水浅,安全记心间,如图,A 是水池底某点,请作出光线 AO 的折射光线以及人从岸上看到A的像A′。

2.6透镜和视觉答案解析

、选择题

D

【解析】眼球由眼球壁和内容物组成,眼球壁包括外膜、中膜和内膜,外膜由无色透明的角膜和白色坚韧的巩膜组成;中膜由虹膜、睫状体和脉络膜组成;内膜是含有感光细胞的视网膜;内容物由房水、晶状体、玻璃体组成。

【解答】虹膜中央有瞳孔,瞳孔的大小可以调节,能够控制进入眼球内的光线。强光下瞳孔缩小,减少进入眼内的光量,以保护视网膜不受过强的刺激;弱光下瞳孔扩大,增加进入眼内的光量,使视网膜得到足够光的刺激;控制瞳孔扩大和缩小的是虹膜内的平滑肌。

故答案为:D

A

【解析】【解答】眼球中巩膜上的色素与眼睛的颜色有关.故答案选A.

在眼球的结构中,虹膜上的色素决定眼睛的颜色。

C

【解析】(1)根据平面镜成像的特点判断;

(2)根据光的反射定律判断;

(3)根据凹透镜的三条特殊光线判断;

(4)根据光的折射规律判断。

【解答】A.根据平面镜成像的对称性可知,A’B'不是AB的像,故A错误;

B.在光的反射现象中,反射角等于入射角,故B错误;

C.平行于主光轴的光线,经过凹透镜后,折射光线的反向延长线经过入射光线测的虚焦点,故C正确;

D.当光从空气斜射入水中时,折射角小于入射角,故D错误。

故选C。

C

【解析】(1)实像能够成在光屏上,虚像不能成在光屏上;

(2)根据照相机成像的特点分析;

(3)根据凸透镜成实像时“物近像远大,物远像近小”的规律分析;

(4)像的明亮程度由物体的明亮程度决定。

【解答】A.无论大的一头,还是小的一头,它们通过照相机成的都是实像,故A错误;

B.无论大的一头,还是小的一头,它们通过照相机成的都是倒立、缩小的像,故B错误;

C.根据“物近像远大,物远像近小”的规律可知,离镜头近的物距小,则像距大像也大;离镜头远的物距大,则像距小像也小,故C正确;

D.如果作业本本身亮度不够,即使将摄像头擦得再干净,拍出来的照片也是暗的,故D错误。

故选C。

D

【解析】根据眼与视力的保护知识解题。

【解答】解:躺卧看书、乘车看书、直射强光下看书都对眼睛有伤害,而坚持做眼保健操能够保护眼睛;

故答案为:D。

C

【解析】根据近视眼的成因和矫正方法判断。

【解答】远视眼的晶状体太薄,对光线的会聚能力弱,成像在视网膜后面,则②表示远视眼;

要使像向前移动到视网膜上,必须使光线会聚,即用凸透镜矫正,则④表示远视眼的矫正。

故选C。

A

【解析】近视眼的晶状体偏厚,对光线的会聚能力强,成像在视网膜前;为了使光线发散,交点后移到视网膜上,必须使用凹透镜矫正,据此分析判断。

【解答】图③中,成像在视网膜前面,为近视眼;近视眼应该用凹透镜矫正,因此①为近视眼的矫正方法。

故A正确,而B、C、D错误。

故选A.

D

【解析】【解答】解:A.体温计的原理是液体的热胀冷缩,在太空中体温计仍可使用,故A正确;

B、地球同步卫星和地球同步转动,就是相对静止,故B正确;

C、在太空可以用照相机给月球拍照,故C正确;

D、地球同步卫星和地球同步转动,它绕地心转动一周的时间等于地球自转一周的时间,即地球同步卫星绕地心转动一周的时间为1天,故D错误.

本题选择错误选项.故选:D.

(1)体温计在卫星上仍能正确工作;

(2)判断运动还是静止关键是看被研究物体和参照物之间是否有位置的变化;

(3)照相机在卫星上仍能正确工作;

(4)地球同步卫星和地球转动一周所用时间相同.

C

【解析】根据近视眼的成因和矫正方法分析。

【解答】近视眼的晶状体偏厚,对光线的会聚能力强,成像在视网膜前面。在眼睛前面放上一个合适的凹透镜后,光线会比原来发散,从而使像正好成在视网膜上,故C正确,而A.B、D错误。

故选C。

A

【解析】(1)在凸透镜成像的实验中,实验前,必须调整蜡烛火焰、凸透镜和光屏三者中心在同一高度,保证像成在光屏中央。

(2)当光屏不动时,物体的移动方向与像的移动方向相反;

(3)当物体不动时,凸透镜的移动方向与像的移动方向相同。

【解答】同学用光具座做凸透镜成像实验时,蜡烛的像成在了光屏上侧,为了使蜡烛的像能成在光屏中央,像必须向下移动;如果凸透镜不动,那么蜡烛的移动方向与像的方向相反,即向上移动;如果蜡烛不动,那么凸透镜移动方向与蜡烛移动方向相同,即向下移动,故A正确,而B、C、D错误。

故选A.

、填空题

凸;会聚

【解析】此题考查了凸透镜的特点及其应用,要会结合相关的物理知识进行分析解答。解决此题要知道凸透镜对光线有会聚作用。

【解答】由图可知,当透镜靠近英文单词时,成的是正立、放大的虚像,所以应该是凸透镜;凸透镜对光线有会聚作用。

故答案为:凸;会聚

(1)倒立

(2)焦距(或弯曲程度);睫状肌;收缩;像距

(3)C

(4)让物体与眼睛的距离为25厘米

【解析】本题为分析题,通过分析题中信息,可以初步得出答案。(1)当我们看一个物体时,来自该物体的光线经过角膜、晶状体和玻璃体,最后到达视网膜。晶状体和角膜的共同作用相当于一个凸透镜,它把来自物体的光会聚在视网膜上,形成物体倒立、缩小的实像。视网膜上有很多感光细胞,这些细胞受到光刺激后发出信息,信息沿着视神经传到大脑而形成视觉,我们就看到了物体。(2)眼睛通过睫状肌改变晶状体的形状,使我们能够看清远近不同的物体。当我们看近处的物体时,睫状肌收缩,晶状体变厚,对光的折射能力变大,近处物体射来的光会聚在视网膜上,从而看清近处物体;当我们看远处的物体时,睫状肌放松,晶状体变薄,对光的折射能力变小,远处物体射来的光会聚在视网膜上,从而看清远处物体。

【解答】(1)人的眼睛是通过调节一晶状体的弯曲程度,改变晶状体的焦距来获得清晰的倒立、缩小的实像。(2)人的眼睛是通过改变晶状体的焦距(或弯曲程度)来获得清晰的像;晶状体的弯曲程度的调节是通过睫状肌的收缩或放松引起的,当我们看清近处物体时该肌肉处于收缩状态。普通照相机是在物距确定的情况下通过改变像距使像变得清晰。(3)根据题意眼睛所能看清的最近点叫近点,正常眼的近点约距眼睛10厘米。所以正常人的眼睛的观察范围是10厘米至极远处。(4)通过分析题中信息,看物体时间较长也不易感到疲劳的距离叫明视距离,正常眼的明视距离约为25厘米。所以让物体与眼睛的距离为25厘米可以预防眼睛疲劳。

故答案为:(1)倒立;(2)焦距(或弯曲程度);睫状肌;收缩;像距;(3)C;(4)让物体与眼睛的距离为25厘米

正立;C;左

(1)根据凸透镜的成像特点解答;

(2)当u

(2)当物体在凸透镜的一倍焦距以内时成正立、放大的虚像。根据乙图可知,蜡烛所在的刻度为50cm,则左侧40cm时为凸透镜的焦点,则当凸透镜在C点时恰好在一倍焦距内。由于虚像与蜡烛都呈在凸透镜的右侧,因此从透镜的左侧用眼睛观察蜡烛火焰的像。

、实验题

(1)缩小

(2)20

(3)蜡烛变短

(4)近视眼;靠近

【解析】(1)当凸透镜成实像时,如果像距大于物距,那么成放大的实像;如果像距小于物距,那么成缩小的实像;

(2)在凸透镜成实像时,如果将像距和物距互换,仍然成清晰的实像,只是像的大小发生改变。

(3)凸透镜成像的“倒立”,既表现为形状的改变,还表现为运动方向的改变。

(4)近视眼用凹透镜矫正,远视眼用凸透镜矫正。根据凹透镜对光线的作用分析成像位置的变化即可。

【解答】(1)根据图片可知,此时像距小于物距,应该成倒立缩小的实像。

(2)此时像距v=60cm-40cm=20cm,如果让物距等于像距,那么仍然成清晰的实像,即u=20cm,此时凸透镜所对的刻度为20cm。

(3)根据凸透镜成实像“倒立”的特点可知,光屏上的像向上运动,那么蜡烛应该向下运动,即蜡烛燃烧变短了。

(4)因为眼睛B为凹透镜,所以透镜A的成像类似与近视眼。因为凹透镜对光线有发散作用,所以拿掉B后的光线会比原来会聚,即成像的位置会靠近凸透镜,则要使图丙中的像再次清晰,应将光屏向靠近透镜的方向移动一段距离。

、解答题

(1)解:如图所示:

(2)解:如图所示:

(3)解:如图所示:

(4)解:如图所示:

【解析】(1)根据平面镜成像的对称性完成作图;

(2)平面镜所成的像是所有反射光线反向延长线的交点,即所有的反射光线都经过像点。既然这条反射光线也经过眼睛,那么将眼睛和像点连接,即可找到入射点,从而完成光路图。

(3)根据凸透镜的三条特殊光线完成作图;

(4)根据光的折射规律完成作图。

【解答】(1)①通过A点作镜面的垂线,然后根据“物像等距”在镜面右侧这条直线上找到像点A';

②同理,找到B点的像点B';

③用虚线连接A'B’即可,如下图所示:

(2)①通过球点作镜面的垂线,然后根据“物像等距”在镜面左侧这条直线上找到像点A;

②连接A和眼睛,与镜面的交点为入射点O;

③连接眼睛和O为反射光线,连接O和球为入射光线,如下图所示:

(3)①从焦点射出的光线,经过凸透镜后与主轴平行;

②射向光心的光心,经过凸透镜后传播方向不变,如下图所示:

(4)①通过入射点O垂直分界面的法线,然后根据“光从水射入空气时,折射角大于入射角”画出折射光线;

②将两条折射光线反向延长,它们的交点就是像点A',如下图所示:

第 1 页(共 1 页)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空