第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 基础训练(含答案) 历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 基础训练(含答案) 历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 827.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-22 12:40:19 | ||

图片预览

文档简介

第2单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展基础训练

1.“诗仙”“诗圣”“书圣”“画圣”所对应的历史人物排列正确的是

A.吴道子、王羲之、李白、杜甫 B.王羲之、李白、吴道子、杜甫

C.李白、杜甫、吴道子、王羲之 D.李白、杜甫、王羲之、吴道子

2.下表是小明同学以“王朝的历史贡献”为主题所作的读史笔记,与此相关的朝代是

统一南北

结束300多年分裂局面

首创科举制和三省六部

A.隋朝 B.唐朝 C.北宋 D.元朝

3.从西晋末年起,北方人民南下对江南地区开发起到的主要作用是( )

A.带来先进的生产技术和劳动力 B.庶族阶层迅速崛起

C.曲辕犁极大促进耕作技术进步 D.铁犁牛耕广泛使用

4.隋唐时期,由于农业、手工业的发展,开凿了贯通南北的大运河,促进了商品流通范围的扩大,在此基础上出现了邸店、柜坊、飞钱等。以下对此理解正确的是,大运河

A.沟通了南北经济联系 B.与经济发展互为因果

C.促进商品经济的发展 D.加速了两岸城市发展

5.贞观四年(630年)唐太宗为巡幸洛阳,下诏征发卒役修复乾元殿,大臣张玄素就以隋炀帝“骋嗜奔欲,逆天害人”而导致二世而亡来劝谏,并警告唐太宗要爱民、养民、从民、信民。君臣努力,终成一番治世。这反映了( )

A.民本思想在国家治理中贯彻始终 B.民心向背决定国家管理长治久安

C.治国理念的变化关乎国家的兴亡 D.生产力的发展推动了思想的发展

6.下表是中国古代某一赋役制度的主要内容,该制度的实施( )

(1)取消租、庸、调和一切杂徭、杂税,但丁额不废

(2)不论土户、客户,一律编入现居州县的户籍,按丁壮和财产多少定出户等

(3)元额以大历十四年(公元779年)垦田数为准,分别按垦田面积和户等高下分摊

(4)一年分夏、秋两次征收

A.减少收税对象 B.加强了对农民的人身控制

C.保证财政收入 D.成功解决了土地兼并问题

7.唐朝前期三省六部制的结构特点表现在:三省的长官和下级官员之间的隶属关系严格,三省成为独立于皇帝之外的政权机关,三省对政务处理工作进行明确分工。由此可知,唐朝前期的政治体制

A.使决策和行政权分离 B.凸显了皇权专制特点

C.提高了行政办事效率 D.减少了皇帝决策失误

8.唐中宗时权宠用事,任命官吏不遵制度。因为心虚,他装置封拜官职诏敕的封袋,不敢照常式封发,而改用斜封,所用“敕”字也不敢用朱笔,而改用墨笔,时称“斜封墨敕”。唐中宗的心虚,是因为他违背了

A.三公九卿制 B.三省六部制 C.内阁票拟制 D.二府三司制

9.两税法实施后,每户按人丁和资产缴纳赋税,按田亩缴纳地税。据此可知两税法( )

A.解决了农民无地的问题 B.扩大了收税的对象

C.加强了对农民的人身控制 D.增加了收税的名目

10.赵翼《廿二史札记》记载:“江左诸帝乃皆出自素族……其他位功立事,为国宣力者,亦皆出于寒人”。材料所反映的历史现象是( )

A.东汉军阀割据 B.西晋分封宗族

C.东晋门阀专权 D.南朝士族衰落

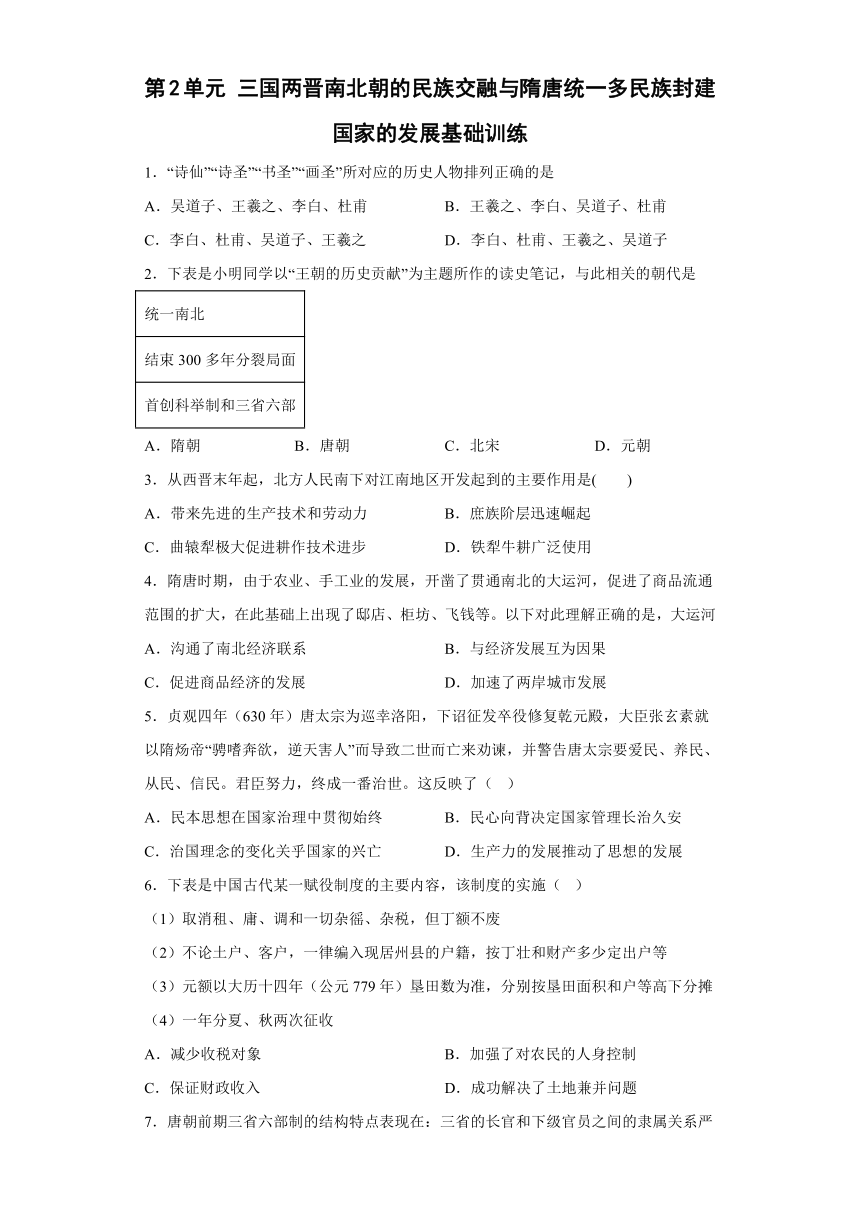

11.贞观八年,朝廷要在长安修建大明宫,按照唐朝制度(见如图)规定其运作程序是( )

A.尚书省→中书省→门下省+工部

B.门下省→中书省+尚书省一→工部

C.中书省门下省→尚书省-→工部

D.尚书省-+门下省+中书省→工部

12.中国古代选官制度的演变大致经过“世官制”、“察举制”、“科举制”三个阶段。隋唐时期实行的选官制度与秦汉时期相比,其最大特点是

A.选拔官员受到世家大族的影响

B.通过考试的办法选拔官员

C.通过自下而上的方式选拔官员

D.以品德素养为标准选拔官员

13.东汉后期郡归并于州,扩大地方自主权以加强中央控制能力,结果却造就了地方实力派割据的制度基础;唐朝实施节度使制度,将数州之资源悉归于节度使调控以应对边疆安全问题,但始料未及的是外重内轻的局面也由此形成。东汉、唐朝地方制度的调整与改革表明( )

A.地方分权与中央集权之间存在矛盾 B.地方分权与中央集权无法并存

C.脱离国家治理实际的改革必然失败 D.地方制度调整须关注国防安全

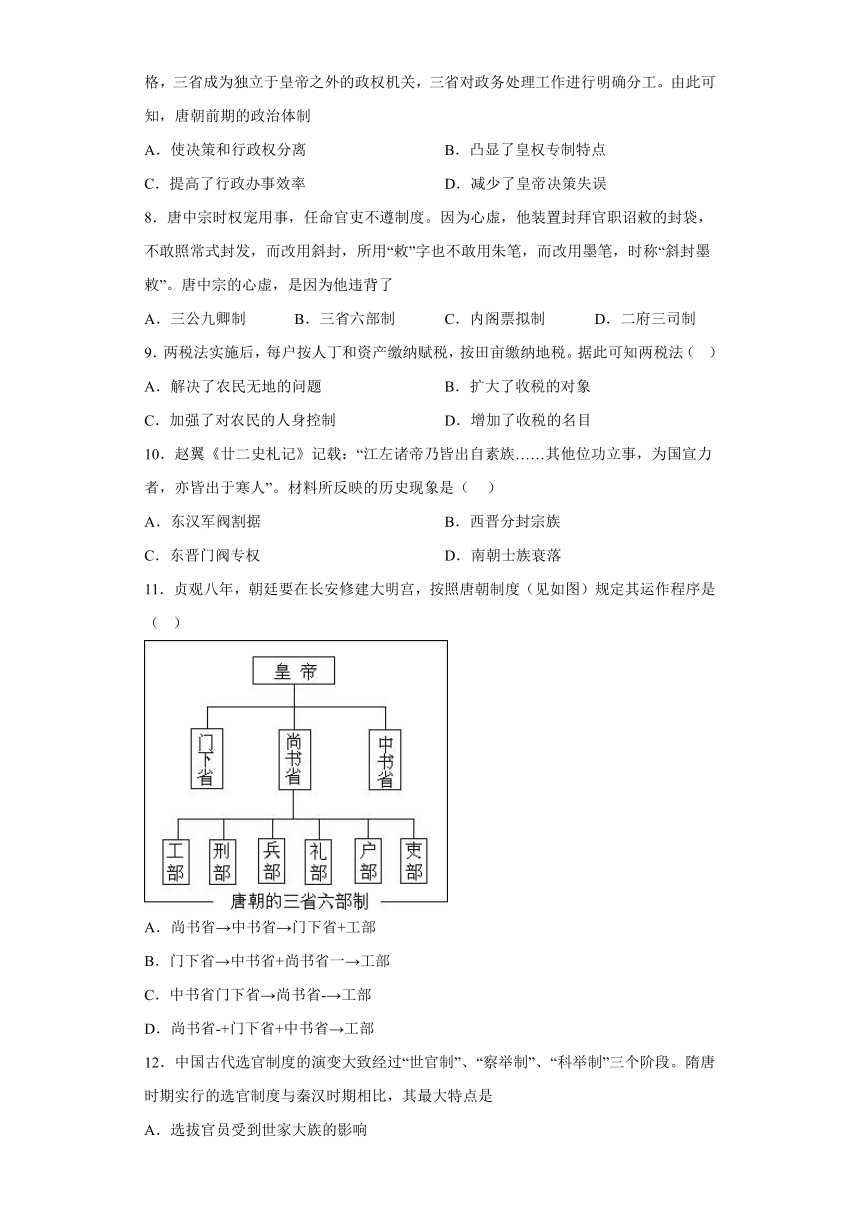

14.下图为唐朝三省位置图,该图文说明唐朝三省

中书省负责草拟皇帝诏令,门下省负责审核诏令,尚书省负责执行,若发现差错,可以不奉诏,甚至封还诏书,但一般都是奉诏执行。

①都位于宫城之内是为了便于皇帝决策②空间布局体现决策权与行政权的统一

③尚书省对门下省诏令具有一定否决权④职权分工明确,相互牵制又分工配合A.①② B.①④ C.②③ D.③④

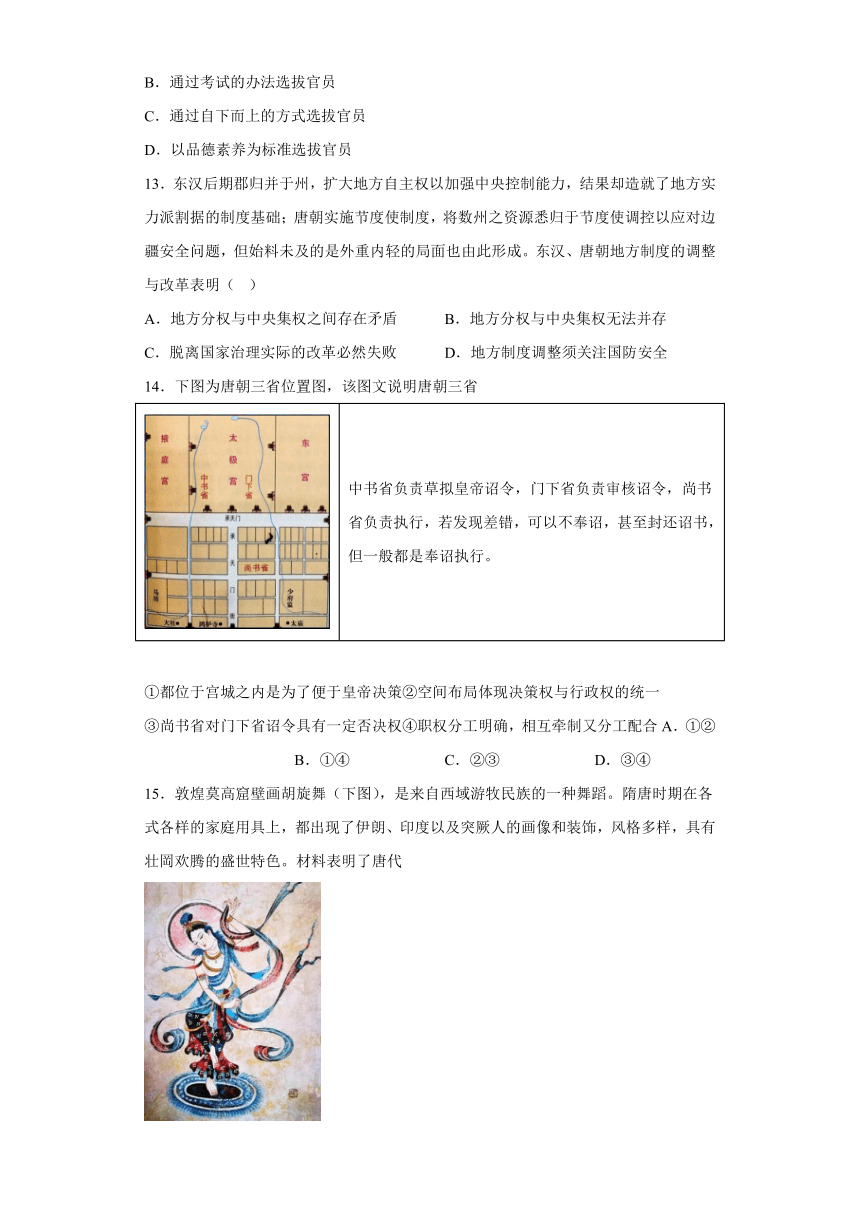

15.敦煌莫高窟壁画胡旋舞(下图),是来自西域游牧民族的一种舞蹈。隋唐时期在各式各样的家庭用具上,都出现了伊朗、印度以及突厥人的画像和装饰,风格多样,具有壮岡欢腾的盛世特色。材料表明了唐代

A.周边少数民族封建化进程加快 B.文化上兼容并包开放博大的精神

C.燕乐舞蹈开始呈现民间化趋势 D.国内南北方文化从沖突到交往交融

16.读材料,完成下列要求

材料一

图一 图二

材料二 科举制废在宋代有了重大的发展,宋大祖确立殿试制度,加在省试之上,使科举取士变为解试、省试,殿试三级考试,使科举及第者直接成为“天子门生”,进一步摧毁考官和考生之间的座主、门生关系。针对唐科举门资取士的弊病,逐步取滴资格限制,贯彻“取士不问家世”的原则,设置考试新拿法,如考生揎身制、考官隔离制、试卷糊名、誊录制。科场文体从侧重诗赋”代之以“经义”策论”。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度》

材料三 中国历史上的主要朝代,都在皇权和文官制度的统治下,再配合市场性农业经济的网络。如果没有其他因素,这两套网路的结构,可以长期保持中国的统一,提供相对有的管理。到了唐代,然颇多内乱外患,但本上,文官制度的体系还是相当有工作戴率。宋代的制度,地方有相当的自主权,虽然宋代中央的工作效率并不高,各个地方人治为政,但也能保持经济网络的自动调节。明,清两代,中央权力强大,而在意识形态固定以后,文官体系已不再能作必要的调节,以适应突然发生变化

——摘编自许倬云《中西文明的对照》

(1)指出材料一中图一、图二所示中国古代中央官制的名称

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代科举制发展的表现

(3)根据材料三并结合所学知识,指出古代中国政治制度的特点,并分析其对中国社会的影响,

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 僧一行,唐代僧人,也是杰出的天文学家。他同梁令瓒和工匠们,创造了一架黄道游仪,发现了恒星位置移动的现象。一行还设计了一种叫作复矩图的仪器,并组织大规模的测量活动,测量地点北到铁勒曰纥布(今蒙古乌兰巴托西南),南到林邑(今越南中部)等十三处,这是人类第一次对地球子午线的科学测量。开元九年(721年),据李淳风的《麟德历》几次预报日食不准,玄宗命一行主持修编新历。后来一行修订成当时最先进的历法——《大衍历》,对后世影响很大,直到明末吸收西洋历法才有所改变。

——据朱绍侯等著《中国古代史》整理

材料二 唐代,中国与西域(包括今天的新疆、中亚各国、南亚各国)的文化交流很频繁。佛曲九仙道曲、卢舍那仙曲以及琵琶等乐器演奏技巧,舞蹈中的四方菩萨蛮队舞,杂技中的幻术、吞刀、吐火等,都是通过佛教徒的中介,由西域传到中国来的。

——摘编自谢重光《论唐代佛教徒对社会的巨大贡献》

材料三 公元816年,淮西战事刚一结束,宪宗就下诏天下,在社会上兴起了佞佛崇道的风气,佛教势力迅速膨胀。《资治通鉴》中记载唐宪宗亲自派人迎接佛骨,历时一个多月。据统计,中唐时期,唐代的寺院多达四万余所,僧尼有二十六万五千余人,寺院大量占有土地,且享有免除徭役和租税的特权。

——摘编自曾绍发《浅议韩愈反佛的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析僧一行取得巨大科学成就的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代僧人成为中外文化交流重要载体的背景及影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出韩愈排斥佛教的原因。

参考答案:

1.D2.A3.A4.B5.C6.C7.A8.B9.B10.D11.C12.B13.A14.D15.B

16.(1)秦代三公九卿制;唐代三省六部制。

(2)表现:确立三级考试制度;减少考生资格的限制;严格考试程序的规范管理;注重考试内容的实用性。

(3)特点:皇权专制与文官制度相结合;建立在小农经济基础上;明清以前,文官体系发挥重要作用;明清时期,君主专制中央集权强化,文官体系僵化.

影响:有利于维护社会稳定,巩固多民族国家统一;后期僵化,成为社会发展的阻碍.

17.(1)原因:社会相对安定;经济繁荣;政府支持;疆域辽阔;个人努力;对前代成果的继承和批判。

(2)背景:开明的对外政策;唐朝奉行三教并行政策;多元包容的文化政策;丝绸之路的畅通;僧人的宗教热情。

影响:促进了中国佛教的发展;丰富了中国文化内容;传播了中华文化,推动了周边国家文化的发展。

(3)原因:寺院经济的发展导致政府财政收入减少;兵源无法保证;统治者对寺院的大量投入耗费了国力,加重了人民负担;佛教的兴起冲击了儒学的正统地位(儒学危机)。

1.“诗仙”“诗圣”“书圣”“画圣”所对应的历史人物排列正确的是

A.吴道子、王羲之、李白、杜甫 B.王羲之、李白、吴道子、杜甫

C.李白、杜甫、吴道子、王羲之 D.李白、杜甫、王羲之、吴道子

2.下表是小明同学以“王朝的历史贡献”为主题所作的读史笔记,与此相关的朝代是

统一南北

结束300多年分裂局面

首创科举制和三省六部

A.隋朝 B.唐朝 C.北宋 D.元朝

3.从西晋末年起,北方人民南下对江南地区开发起到的主要作用是( )

A.带来先进的生产技术和劳动力 B.庶族阶层迅速崛起

C.曲辕犁极大促进耕作技术进步 D.铁犁牛耕广泛使用

4.隋唐时期,由于农业、手工业的发展,开凿了贯通南北的大运河,促进了商品流通范围的扩大,在此基础上出现了邸店、柜坊、飞钱等。以下对此理解正确的是,大运河

A.沟通了南北经济联系 B.与经济发展互为因果

C.促进商品经济的发展 D.加速了两岸城市发展

5.贞观四年(630年)唐太宗为巡幸洛阳,下诏征发卒役修复乾元殿,大臣张玄素就以隋炀帝“骋嗜奔欲,逆天害人”而导致二世而亡来劝谏,并警告唐太宗要爱民、养民、从民、信民。君臣努力,终成一番治世。这反映了( )

A.民本思想在国家治理中贯彻始终 B.民心向背决定国家管理长治久安

C.治国理念的变化关乎国家的兴亡 D.生产力的发展推动了思想的发展

6.下表是中国古代某一赋役制度的主要内容,该制度的实施( )

(1)取消租、庸、调和一切杂徭、杂税,但丁额不废

(2)不论土户、客户,一律编入现居州县的户籍,按丁壮和财产多少定出户等

(3)元额以大历十四年(公元779年)垦田数为准,分别按垦田面积和户等高下分摊

(4)一年分夏、秋两次征收

A.减少收税对象 B.加强了对农民的人身控制

C.保证财政收入 D.成功解决了土地兼并问题

7.唐朝前期三省六部制的结构特点表现在:三省的长官和下级官员之间的隶属关系严格,三省成为独立于皇帝之外的政权机关,三省对政务处理工作进行明确分工。由此可知,唐朝前期的政治体制

A.使决策和行政权分离 B.凸显了皇权专制特点

C.提高了行政办事效率 D.减少了皇帝决策失误

8.唐中宗时权宠用事,任命官吏不遵制度。因为心虚,他装置封拜官职诏敕的封袋,不敢照常式封发,而改用斜封,所用“敕”字也不敢用朱笔,而改用墨笔,时称“斜封墨敕”。唐中宗的心虚,是因为他违背了

A.三公九卿制 B.三省六部制 C.内阁票拟制 D.二府三司制

9.两税法实施后,每户按人丁和资产缴纳赋税,按田亩缴纳地税。据此可知两税法( )

A.解决了农民无地的问题 B.扩大了收税的对象

C.加强了对农民的人身控制 D.增加了收税的名目

10.赵翼《廿二史札记》记载:“江左诸帝乃皆出自素族……其他位功立事,为国宣力者,亦皆出于寒人”。材料所反映的历史现象是( )

A.东汉军阀割据 B.西晋分封宗族

C.东晋门阀专权 D.南朝士族衰落

11.贞观八年,朝廷要在长安修建大明宫,按照唐朝制度(见如图)规定其运作程序是( )

A.尚书省→中书省→门下省+工部

B.门下省→中书省+尚书省一→工部

C.中书省门下省→尚书省-→工部

D.尚书省-+门下省+中书省→工部

12.中国古代选官制度的演变大致经过“世官制”、“察举制”、“科举制”三个阶段。隋唐时期实行的选官制度与秦汉时期相比,其最大特点是

A.选拔官员受到世家大族的影响

B.通过考试的办法选拔官员

C.通过自下而上的方式选拔官员

D.以品德素养为标准选拔官员

13.东汉后期郡归并于州,扩大地方自主权以加强中央控制能力,结果却造就了地方实力派割据的制度基础;唐朝实施节度使制度,将数州之资源悉归于节度使调控以应对边疆安全问题,但始料未及的是外重内轻的局面也由此形成。东汉、唐朝地方制度的调整与改革表明( )

A.地方分权与中央集权之间存在矛盾 B.地方分权与中央集权无法并存

C.脱离国家治理实际的改革必然失败 D.地方制度调整须关注国防安全

14.下图为唐朝三省位置图,该图文说明唐朝三省

中书省负责草拟皇帝诏令,门下省负责审核诏令,尚书省负责执行,若发现差错,可以不奉诏,甚至封还诏书,但一般都是奉诏执行。

①都位于宫城之内是为了便于皇帝决策②空间布局体现决策权与行政权的统一

③尚书省对门下省诏令具有一定否决权④职权分工明确,相互牵制又分工配合A.①② B.①④ C.②③ D.③④

15.敦煌莫高窟壁画胡旋舞(下图),是来自西域游牧民族的一种舞蹈。隋唐时期在各式各样的家庭用具上,都出现了伊朗、印度以及突厥人的画像和装饰,风格多样,具有壮岡欢腾的盛世特色。材料表明了唐代

A.周边少数民族封建化进程加快 B.文化上兼容并包开放博大的精神

C.燕乐舞蹈开始呈现民间化趋势 D.国内南北方文化从沖突到交往交融

16.读材料,完成下列要求

材料一

图一 图二

材料二 科举制废在宋代有了重大的发展,宋大祖确立殿试制度,加在省试之上,使科举取士变为解试、省试,殿试三级考试,使科举及第者直接成为“天子门生”,进一步摧毁考官和考生之间的座主、门生关系。针对唐科举门资取士的弊病,逐步取滴资格限制,贯彻“取士不问家世”的原则,设置考试新拿法,如考生揎身制、考官隔离制、试卷糊名、誊录制。科场文体从侧重诗赋”代之以“经义”策论”。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度》

材料三 中国历史上的主要朝代,都在皇权和文官制度的统治下,再配合市场性农业经济的网络。如果没有其他因素,这两套网路的结构,可以长期保持中国的统一,提供相对有的管理。到了唐代,然颇多内乱外患,但本上,文官制度的体系还是相当有工作戴率。宋代的制度,地方有相当的自主权,虽然宋代中央的工作效率并不高,各个地方人治为政,但也能保持经济网络的自动调节。明,清两代,中央权力强大,而在意识形态固定以后,文官体系已不再能作必要的调节,以适应突然发生变化

——摘编自许倬云《中西文明的对照》

(1)指出材料一中图一、图二所示中国古代中央官制的名称

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代科举制发展的表现

(3)根据材料三并结合所学知识,指出古代中国政治制度的特点,并分析其对中国社会的影响,

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 僧一行,唐代僧人,也是杰出的天文学家。他同梁令瓒和工匠们,创造了一架黄道游仪,发现了恒星位置移动的现象。一行还设计了一种叫作复矩图的仪器,并组织大规模的测量活动,测量地点北到铁勒曰纥布(今蒙古乌兰巴托西南),南到林邑(今越南中部)等十三处,这是人类第一次对地球子午线的科学测量。开元九年(721年),据李淳风的《麟德历》几次预报日食不准,玄宗命一行主持修编新历。后来一行修订成当时最先进的历法——《大衍历》,对后世影响很大,直到明末吸收西洋历法才有所改变。

——据朱绍侯等著《中国古代史》整理

材料二 唐代,中国与西域(包括今天的新疆、中亚各国、南亚各国)的文化交流很频繁。佛曲九仙道曲、卢舍那仙曲以及琵琶等乐器演奏技巧,舞蹈中的四方菩萨蛮队舞,杂技中的幻术、吞刀、吐火等,都是通过佛教徒的中介,由西域传到中国来的。

——摘编自谢重光《论唐代佛教徒对社会的巨大贡献》

材料三 公元816年,淮西战事刚一结束,宪宗就下诏天下,在社会上兴起了佞佛崇道的风气,佛教势力迅速膨胀。《资治通鉴》中记载唐宪宗亲自派人迎接佛骨,历时一个多月。据统计,中唐时期,唐代的寺院多达四万余所,僧尼有二十六万五千余人,寺院大量占有土地,且享有免除徭役和租税的特权。

——摘编自曾绍发《浅议韩愈反佛的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析僧一行取得巨大科学成就的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代僧人成为中外文化交流重要载体的背景及影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出韩愈排斥佛教的原因。

参考答案:

1.D2.A3.A4.B5.C6.C7.A8.B9.B10.D11.C12.B13.A14.D15.B

16.(1)秦代三公九卿制;唐代三省六部制。

(2)表现:确立三级考试制度;减少考生资格的限制;严格考试程序的规范管理;注重考试内容的实用性。

(3)特点:皇权专制与文官制度相结合;建立在小农经济基础上;明清以前,文官体系发挥重要作用;明清时期,君主专制中央集权强化,文官体系僵化.

影响:有利于维护社会稳定,巩固多民族国家统一;后期僵化,成为社会发展的阻碍.

17.(1)原因:社会相对安定;经济繁荣;政府支持;疆域辽阔;个人努力;对前代成果的继承和批判。

(2)背景:开明的对外政策;唐朝奉行三教并行政策;多元包容的文化政策;丝绸之路的畅通;僧人的宗教热情。

影响:促进了中国佛教的发展;丰富了中国文化内容;传播了中华文化,推动了周边国家文化的发展。

(3)原因:寺院经济的发展导致政府财政收入减少;兵源无法保证;统治者对寺院的大量投入耗费了国力,加重了人民负担;佛教的兴起冲击了儒学的正统地位(儒学危机)。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进