部编版 六年级语文下册 第一单元试卷(无答案)

文档属性

| 名称 | 部编版 六年级语文下册 第一单元试卷(无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-23 16:26:13 | ||

图片预览

文档简介

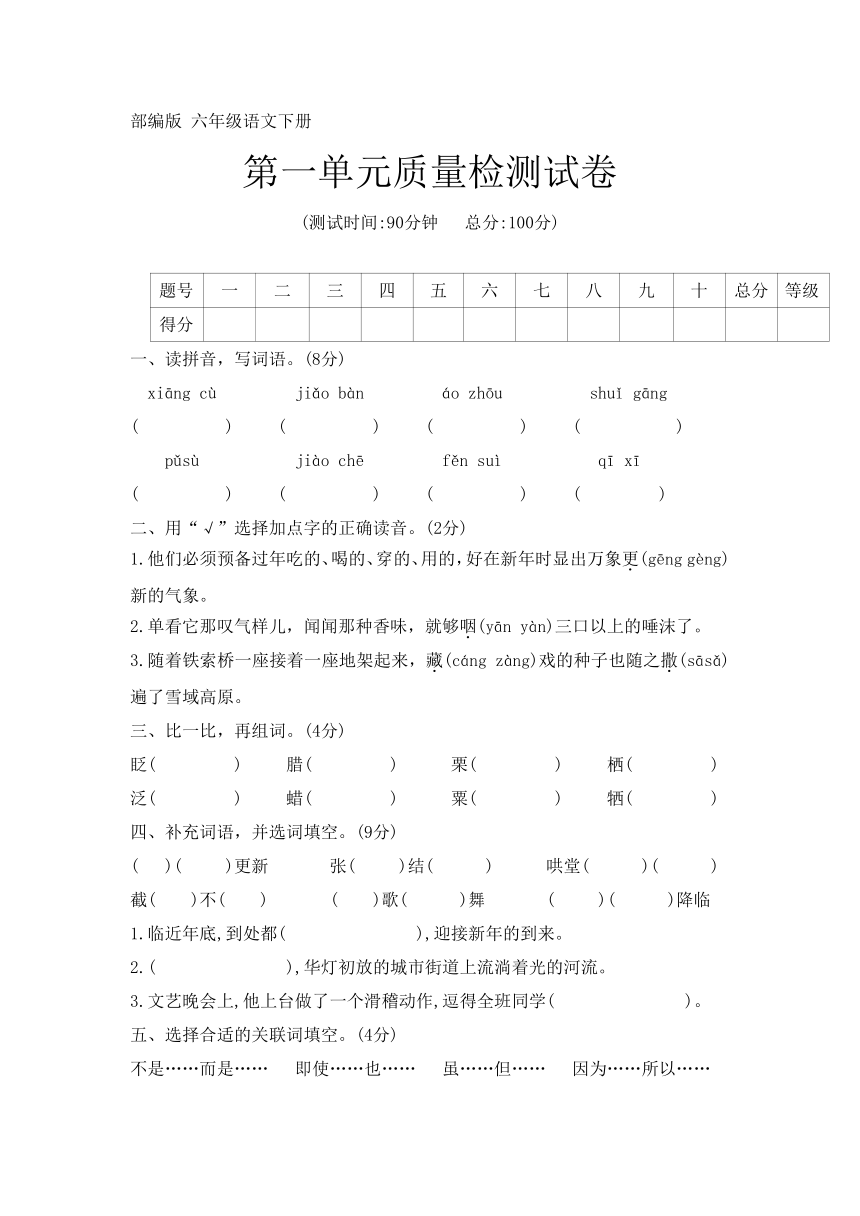

部编版 六年级语文下册

第一单元质量检测试卷

(测试时间:90分钟 总分:100分)

题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 等级

得分

一、读拼音,写词语。(8分)

xiāng cù jiǎo bàn áo zhōu shuǐ gāng

( ) ( ) ( ) ( )

pǔsù jiào chē fěn suì qī xī

( ) ( ) ( ) ( )

二、用“√”选择加点字的正确读音。(2分)

1.他们必须预备过年吃的、喝的、穿的、用的,好在新年时显出万象更(gēng gèng)新的气象。

2.单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽(yān yàn)三口以上的唾沫了。

3.随着铁索桥一座接着一座地架起来,藏(cáng zàng)戏的种子也随之撒(sāsǎ)遍了雪域高原。

三、比一比,再组词。(4分)

眨( ) 腊( ) 栗( ) 栖( )

泛( ) 蜡( ) 粟( ) 牺( )

四、补充词语,并选词填空。(9分)

( )( )更新 张( )结( ) 哄堂( )( )

截( )不( ) ( )歌( )舞 ( )( )降临

1.临近年底,到处都( ),迎接新年的到来。

2.( ),华灯初放的城市街道上流淌着光的河流。

3.文艺晚会上,他上台做了一个滑稽动作,逗得全班同学( )。

五、选择合适的关联词填空。(4分)

不是……而是…… 即使……也…… 虽……但…… 因为……所以……

1.( )说是枣子同饭豆搁得多了一点儿,( )大家都承认味道是比普通的粥要好吃得多了。

2.这( )粥,( )小型的农业展览会。

3.( )西藏地广人稀,生产形态松散,生活节奏比较缓慢,( )藏戏中艺人们的唱腔、舞蹈动作可以随意发挥。

4.小孩子们买各种花炮燃放,( )不跑到街上去淘气,在家中( )能有声有光地玩耍。

六、指出下列句子运用的修辞手法。(4分)

1.有名的老铺都要挂出几百盏灯来,各形各色,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯。 ( )

2.晚饭桌边,靠着妈妈斜立着的八儿,肚子已成了一面小鼓了。 ( )

3.世界上还有几个剧种是戴着面具演出的呢 ( )

4.住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。( )

七、按要求完成下列句子。(8分)

1.门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。(缩句)

2.许多涉水过江的百姓,被咆哮的江水吞噬。(改为“把”字句)

3.在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。(改为双重否定句)

4.要是真的干红枣也有那么大,那就妙极了!(用加点词造句)

八、根据课文内容填空。(6分)

1. ,相去复几许。盈盈一水间, 。

2. ,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,

3.《北京的春节》一文,作者用“俗白”的风格, 的语言,描绘了一幅老北京春节时的画卷,表现了春节的 与 ,展示了我国节日习俗的 和 ,表达了作者对传统文化的 之情。

4.《腊八粥》一文的作者是 ,文中描写了八儿等待吃粥的过程,展现了 这一天的民风民俗。

九、快乐阅读。(25分)

(一)

元宵上市,春节的又一个高潮到了。正月十五,处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。有名的老铺都要挂出几百盏灯来,各形各色,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯,有的通通彩绘全部《红楼梦》或《水浒传》故事。这在当年,也是一种广告。灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观。晚上灯中点上烛,观者就更多。

1.查字典填空。(3分)

“张”用部首查字法,先查 部,再查 画。在字典中,“张”的解释有:①打开,展开;②陈设,布置;③看,望;④(商店等)开业;⑤量词。“张灯结彩”的“张”应选择第②种解释。

2.作者分别从数量、种类两方面来写“灯多”:突出灯数量多的词或短语是“ 、 ”,说明灯种类多的词语是“ ”。作者这样写是为了突出元宵节是 。(2分)

3.在描写灯的种类的这句话中,与“都是”意思相近的词语有: 、 、 ,从中可以体会到作者语言表达的丰富。(3分)

4.根据文段中画线的句子进行仿写。(4分)

夏日的荷花,千姿百态,有的 ,有的 ,有的 。 ,有的 。

(二)吆喝(节选)

叫卖实际上就是一种口头广告,所以也得变着法儿地吸引顾客。比如,卖一种用秫秸秆儿制成的玩具,就吆喝:“小玩艺儿赛活的。”有的吆喝告诉你制作的过程,如城厢里常卖的一种近似烧卖的吃食就介绍得十分全面:“蒸而又炸呀,油儿又白搭。面的包儿来,西葫芦的馅儿啊,蒸而又炸。”也有简单些的,如“卤煮喂,炸豆腐哟”。有的吆喝借甲物来形容乙物,如“栗子味儿的白薯”或“萝卜赛过梨”。“葫芦儿——冰塔儿”既简洁又生动,两个字就把葫芦儿(不管是山楂、荸荠还是山药豆的)形容得晶莹可人。卖山里红(山楂)的靠戏剧性来吸引人,“就剩两挂啦”,其实,他身上挂满了那用绳串起的紫红色果子。

特别出色的是那种合辙押韵的吆喝。我在小说《邓山东》里写的那个卖炸食的确有其人,至于他替学生挨打,那纯粹是我瞎编的。有个卖萝卜的这么吆喝:“又不糠来又不辣,两捆萝卜一个大。”“一个大”就是一个铜板。甚至有的乞丐也油嘴滑舌地编起快板:“老太太(那个)真行好,给个饽饽吃不了。东屋里瞧(那么)西屋里看,没有饽饽赏碗饭。”

现在北京城倒还剩一种吆喝,就是“冰棍儿——三分嘞”,语气间像是五分的减成三分了,其实就是三分一根儿,可见这种带戏剧性的叫卖艺术并没有失传。

1.根据意思写出文中的词语。(2分)

(1)形容非常押韵。( )

(2)形容人说话油滑。( )

2.文中主要讲了四种吆喝,分别是:(4分)

① ②

③ ④

3.文中说“叫卖实际上就是一种口头广告”,你同意这种说法吗 (3分)

4.指出下列吆喝是属于哪种类型的吆喝。(4分)

(1)冰糖葫芦,嘎嘎脆,嘎嘎脆。

(2)大瓜子,比种子还大的大瓜子。

十、习作。(30分)

每个地方都有一些当地的风俗习惯,请选择一种风俗习惯把它介绍给大家。也可以写写你参加一种风俗活动的经历。

第一单元质量检测试卷

(测试时间:90分钟 总分:100分)

题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 等级

得分

一、读拼音,写词语。(8分)

xiāng cù jiǎo bàn áo zhōu shuǐ gāng

( ) ( ) ( ) ( )

pǔsù jiào chē fěn suì qī xī

( ) ( ) ( ) ( )

二、用“√”选择加点字的正确读音。(2分)

1.他们必须预备过年吃的、喝的、穿的、用的,好在新年时显出万象更(gēng gèng)新的气象。

2.单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽(yān yàn)三口以上的唾沫了。

3.随着铁索桥一座接着一座地架起来,藏(cáng zàng)戏的种子也随之撒(sāsǎ)遍了雪域高原。

三、比一比,再组词。(4分)

眨( ) 腊( ) 栗( ) 栖( )

泛( ) 蜡( ) 粟( ) 牺( )

四、补充词语,并选词填空。(9分)

( )( )更新 张( )结( ) 哄堂( )( )

截( )不( ) ( )歌( )舞 ( )( )降临

1.临近年底,到处都( ),迎接新年的到来。

2.( ),华灯初放的城市街道上流淌着光的河流。

3.文艺晚会上,他上台做了一个滑稽动作,逗得全班同学( )。

五、选择合适的关联词填空。(4分)

不是……而是…… 即使……也…… 虽……但…… 因为……所以……

1.( )说是枣子同饭豆搁得多了一点儿,( )大家都承认味道是比普通的粥要好吃得多了。

2.这( )粥,( )小型的农业展览会。

3.( )西藏地广人稀,生产形态松散,生活节奏比较缓慢,( )藏戏中艺人们的唱腔、舞蹈动作可以随意发挥。

4.小孩子们买各种花炮燃放,( )不跑到街上去淘气,在家中( )能有声有光地玩耍。

六、指出下列句子运用的修辞手法。(4分)

1.有名的老铺都要挂出几百盏灯来,各形各色,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯。 ( )

2.晚饭桌边,靠着妈妈斜立着的八儿,肚子已成了一面小鼓了。 ( )

3.世界上还有几个剧种是戴着面具演出的呢 ( )

4.住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。( )

七、按要求完成下列句子。(8分)

1.门外贴上了红红的对联,屋里贴好了各色的年画。(缩句)

2.许多涉水过江的百姓,被咆哮的江水吞噬。(改为“把”字句)

3.在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来吃团圆饭。(改为双重否定句)

4.要是真的干红枣也有那么大,那就妙极了!(用加点词造句)

八、根据课文内容填空。(6分)

1. ,相去复几许。盈盈一水间, 。

2. ,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,

3.《北京的春节》一文,作者用“俗白”的风格, 的语言,描绘了一幅老北京春节时的画卷,表现了春节的 与 ,展示了我国节日习俗的 和 ,表达了作者对传统文化的 之情。

4.《腊八粥》一文的作者是 ,文中描写了八儿等待吃粥的过程,展现了 这一天的民风民俗。

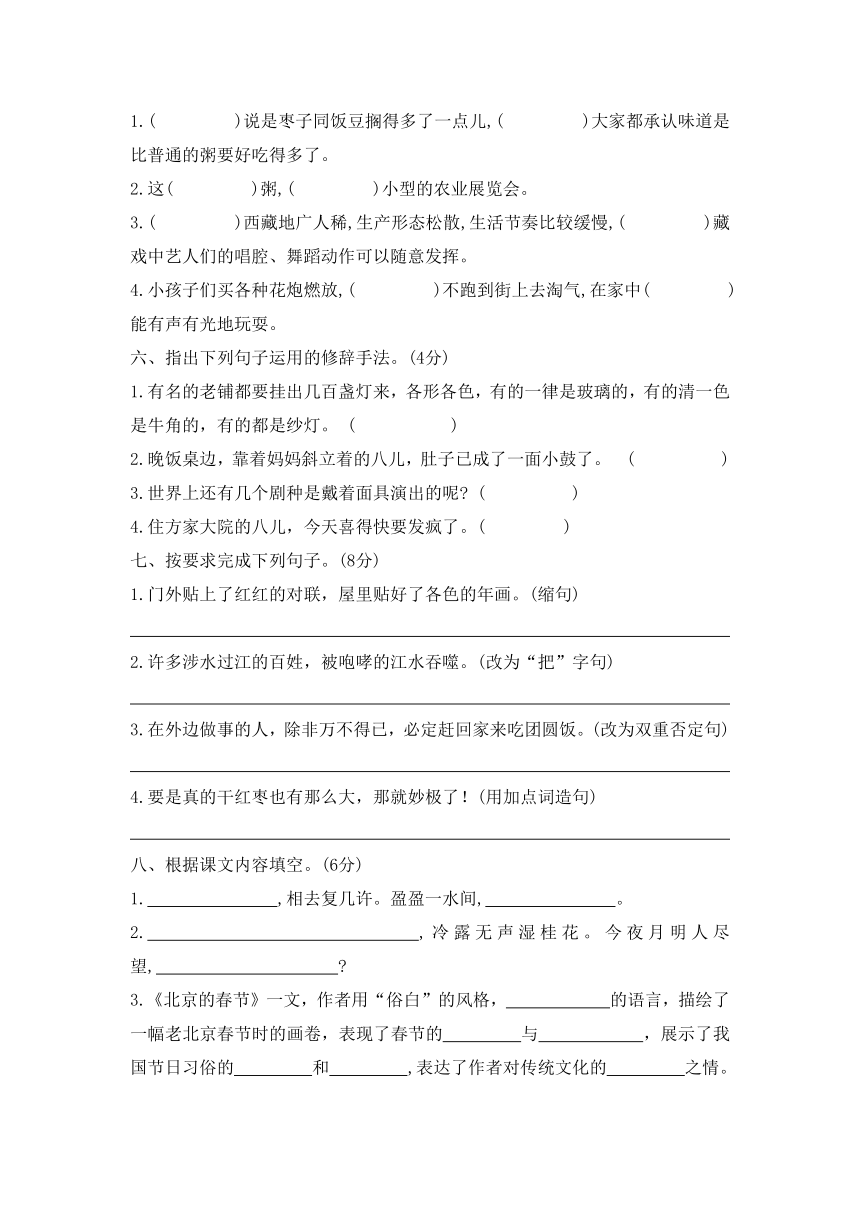

九、快乐阅读。(25分)

(一)

元宵上市,春节的又一个高潮到了。正月十五,处处张灯结彩,整条大街像是办喜事,红火而美丽。有名的老铺都要挂出几百盏灯来,各形各色,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯,有的通通彩绘全部《红楼梦》或《水浒传》故事。这在当年,也是一种广告。灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观。晚上灯中点上烛,观者就更多。

1.查字典填空。(3分)

“张”用部首查字法,先查 部,再查 画。在字典中,“张”的解释有:①打开,展开;②陈设,布置;③看,望;④(商店等)开业;⑤量词。“张灯结彩”的“张”应选择第②种解释。

2.作者分别从数量、种类两方面来写“灯多”:突出灯数量多的词或短语是“ 、 ”,说明灯种类多的词语是“ ”。作者这样写是为了突出元宵节是 。(2分)

3.在描写灯的种类的这句话中,与“都是”意思相近的词语有: 、 、 ,从中可以体会到作者语言表达的丰富。(3分)

4.根据文段中画线的句子进行仿写。(4分)

夏日的荷花,千姿百态,有的 ,有的 ,有的 。 ,有的 。

(二)吆喝(节选)

叫卖实际上就是一种口头广告,所以也得变着法儿地吸引顾客。比如,卖一种用秫秸秆儿制成的玩具,就吆喝:“小玩艺儿赛活的。”有的吆喝告诉你制作的过程,如城厢里常卖的一种近似烧卖的吃食就介绍得十分全面:“蒸而又炸呀,油儿又白搭。面的包儿来,西葫芦的馅儿啊,蒸而又炸。”也有简单些的,如“卤煮喂,炸豆腐哟”。有的吆喝借甲物来形容乙物,如“栗子味儿的白薯”或“萝卜赛过梨”。“葫芦儿——冰塔儿”既简洁又生动,两个字就把葫芦儿(不管是山楂、荸荠还是山药豆的)形容得晶莹可人。卖山里红(山楂)的靠戏剧性来吸引人,“就剩两挂啦”,其实,他身上挂满了那用绳串起的紫红色果子。

特别出色的是那种合辙押韵的吆喝。我在小说《邓山东》里写的那个卖炸食的确有其人,至于他替学生挨打,那纯粹是我瞎编的。有个卖萝卜的这么吆喝:“又不糠来又不辣,两捆萝卜一个大。”“一个大”就是一个铜板。甚至有的乞丐也油嘴滑舌地编起快板:“老太太(那个)真行好,给个饽饽吃不了。东屋里瞧(那么)西屋里看,没有饽饽赏碗饭。”

现在北京城倒还剩一种吆喝,就是“冰棍儿——三分嘞”,语气间像是五分的减成三分了,其实就是三分一根儿,可见这种带戏剧性的叫卖艺术并没有失传。

1.根据意思写出文中的词语。(2分)

(1)形容非常押韵。( )

(2)形容人说话油滑。( )

2.文中主要讲了四种吆喝,分别是:(4分)

① ②

③ ④

3.文中说“叫卖实际上就是一种口头广告”,你同意这种说法吗 (3分)

4.指出下列吆喝是属于哪种类型的吆喝。(4分)

(1)冰糖葫芦,嘎嘎脆,嘎嘎脆。

(2)大瓜子,比种子还大的大瓜子。

十、习作。(30分)

每个地方都有一些当地的风俗习惯,请选择一种风俗习惯把它介绍给大家。也可以写写你参加一种风俗活动的经历。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐