第12课 近代战争与西方文化的扩张 课件(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 第12课 近代战争与西方文化的扩张 课件(共38张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 31.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-23 17:11:45 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

近代战争与西方文化的扩张

12

了解美国独立战争、拉丁美洲独立运动、拿破仑战争、欧洲的殖民侵略对人类文化的破坏和文化交锋

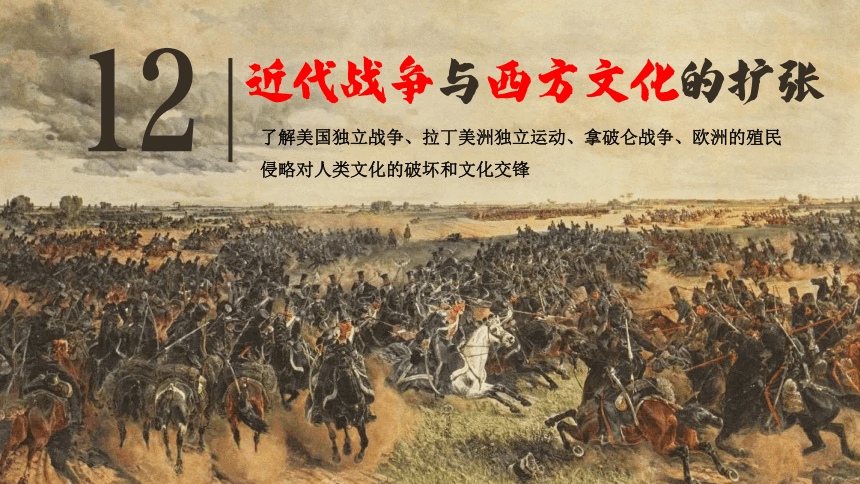

1773波士顿倾茶事件——导火索

1781约克镇大捷——英军投降

1777萨拉托加大捷——转折点

《独立宣言》的发表1776.7.4

莱克星顿的枪声1775

1783年英美《巴黎和约》

知识回顾:美国独立战争

独立战争后的美国文化

与拉丁美洲文化

壹

18世纪初不计算印第安人在内,殖民地居民共27万余人。1650—1774年北美地区总产值年均增长率为3.5%,1774年人均财富占有量和英国人均水平相差无几。

1607年105名英国人来到詹姆斯敦,建立英国在北美的第一个海外定居点。该地实行民选的议会制度,并于1619年召开了第一次立法会议。

1620年102名清教徒在乘“五月花”号赴北美途中签署《五月花号公约》“根据这项契约,颁布我们应当忠实遵守的公正平等的法律、法令和命令,并视需要而任命我们应当服从的行政官员。”这是美国历史上第一份重要的政治文献。

我们在上帝面前共同立誓签约,自愿结为一民众自治团体。为了使上述目的能得到更好地实施、维护和发展,将来不时依此而制定颁布的被认为是对这个殖民地全体人民都最适合、最方便的法律、法规、条令、宪章和公职,我们都保证遵守和服从。”

1620年11月11日

奠定了北美自治政府的基础

①种族、血统和宗教上:多源性和多样性

②语言:美式英语

③生活、艺术:融入印第安人和黑人的因素

④精神:地方自治、勤俭、务实、重视

教育和创造精神等

⑤族群:“美利坚人”;

白人对黑人、印第安人的种族歧视和

文化优越感根深蒂固。

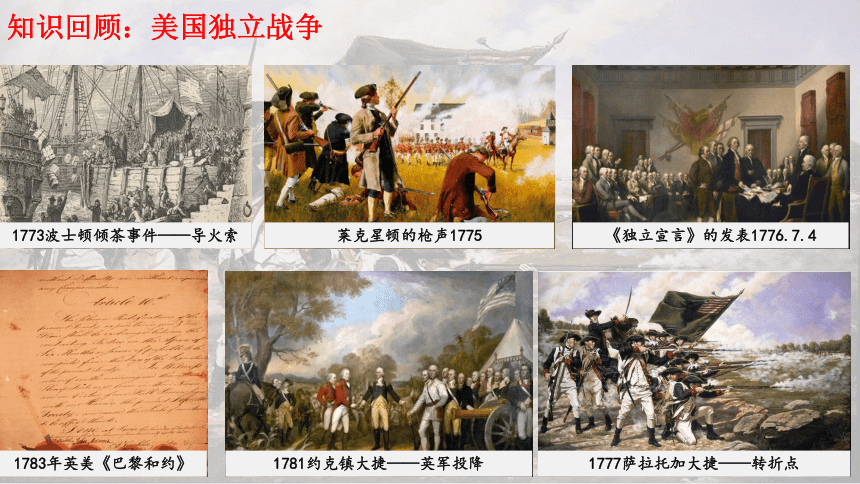

(1)背景:

①北美居民构成:英国及其他欧洲国家的移民、

非洲黑人、印第安人

②在欧洲白人主导下,各种文化相互融合与混合

(2)文化表现:

课本p67“学思之窗”

①语言是人们进行沟通的主要工具,是生活的反映,是不断发展的;

②北美居民由于种族的多样性,语言也会相互借鉴;

③美式英语以英语为主,这说明白人在北美殖民地的主导地位。

清

教

精

神

(一)美国文化

1、独立战争前的北美文化

特征:①以欧洲文化为主导;

②具有多元特征:各种文化相互融合与混合

探究一 概括美国早期民族观念形成的条件

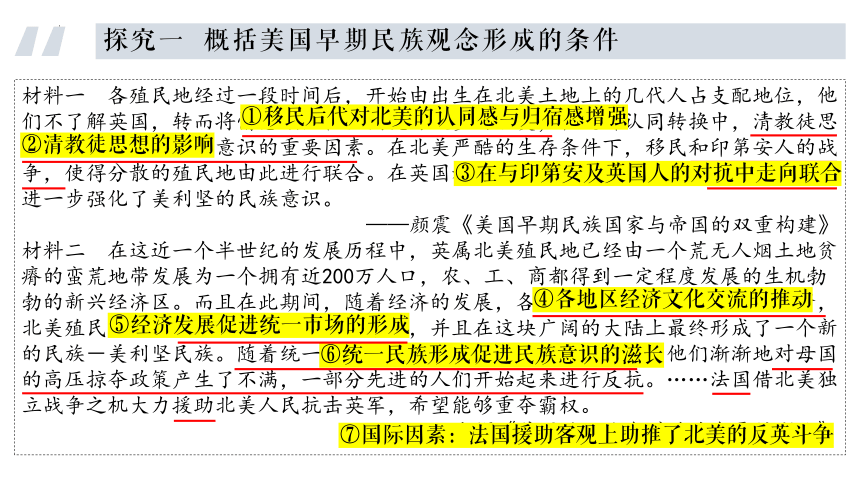

材料一 各殖民地经过一段时间后,开始由出生在北美土地上的几代人占支配地位,他们不了解英国,转而将情感倾注在他们视为故乡的北美,在这种认同转换中,清教徒思想成为对美洲独特性意识的重要因素。在北美严酷的生存条件下,移民和印第安人的战争,使得分散的殖民地由此进行联合。在英国和殖民地关系开始紧张后,对英国的挑战进一步强化了美利坚的民族意识。

——颜震《美国早期民族国家与帝国的双重构建》

材料二 在这近一个半世纪的发展历程中,英属北美殖民地已经由一个荒无人烟土地贫瘠的蛮荒地带发展为一个拥有近200万人口,农、工、商都得到一定程度发展的生机勃勃的新兴经济区。而且在此期间,随着经济的发展,各殖民地经济文化交流日益频繁,北美殖民地不仅形成了一个统一的大市场,并且在这块广阔的大陆上最终形成了一个新的民族-美利坚民族。随着统一民族的形成,民族意识也不断滋长,他们渐渐地对母国的高压掠夺政策产生了不满,一部分先进的人们开始起来进行反抗。……法国借北美独立战争之机大力援助北美人民抗击英军,希望能够重夺霸权。

——王晓辉《美国独立战争对英法争霸的影响》

⑥统一民族形成促进民族意识的滋长

①移民后代对北美的认同感与归宿感增强

②清教徒思想的影响

③在与印第安及英国人的对抗中走向联合

④各地区经济文化交流的推动

⑤经济发展促进统一市场的形成

⑦国际因素:法国援助客观上助推了北美的反英斗争

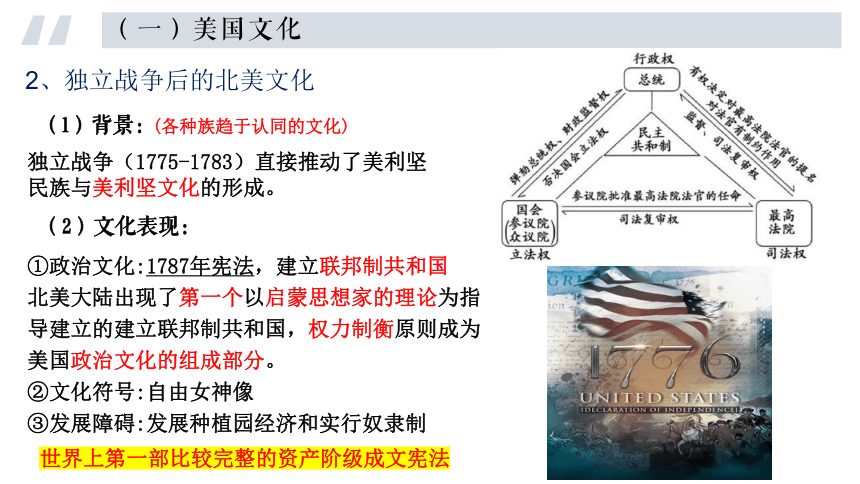

①政治文化:1787年宪法,建立联邦制共和国

北美大陆出现了第一个以启蒙思想家的理论为指导建立的建立联邦制共和国,权力制衡原则成为美国政治文化的组成部分。

②文化符号:自由女神像

③发展障碍:发展种植园经济和实行奴隶制

(1)背景:

独立战争(1775-1783)直接推动了美利坚民族与美利坚文化的形成。

(各种族趋于认同的文化)

(2)文化表现:

世界上第一部比较完整的资产阶级成文宪法

(一)美国文化

2、独立战争后的北美文化

自由女神像(法语:Statue de la liberté,英语:Statue of liberty),全称自由女神像国家纪念碑,又名自由照耀世界,位于美国纽约自由岛。

女神双唇紧闭,头戴光芒四射的冠冕,七道尖芒象征七大洲,身着罗马古代长袍,右手高擎长达12米的火炬,左手紧抱一部象征美国《独立宣言》的书板,上面刻着《独立宣言》发表的日期“1776.7.4”字样。脚上残留着被挣断了的锁链,象征着挣脱暴政的约束和自由。花岗岩构筑的神像基座上,镌刻着美国女诗人埃玛·娜莎罗其(Emma Lazarus)的一首脍炙人口的诗。(十四行诗《新巨人》 )

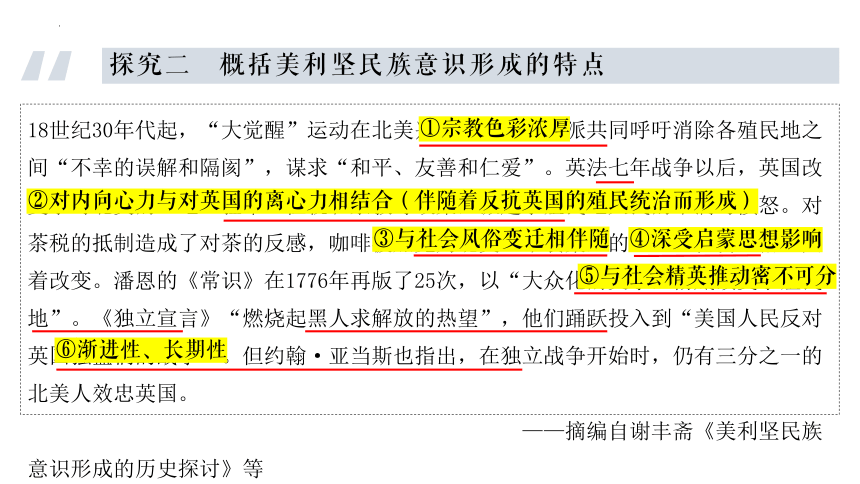

探究二 概括美利坚民族意识形成的特点

18世纪30年代起,“大觉醒”运动在北美兴起,基督教各派共同呼吁消除各殖民地之间“不幸的误解和隔阂”,谋求“和平、友善和仁爱”。英法七年战争以后,英国改变了对北美的土地、驻军、征税和宗教等政策,激起了殖民地人民的不满与愤怒。对茶税的抵制造成了对茶的反感,咖啡被加冕为北美“早餐桌上的王”,社会习俗也随着改变。潘恩的《常识》在1776年再版了25次,以“大众化的文字,彻底改变了殖民地”。《独立宣言》“燃烧起黑人求解放的热望”,他们踊跃投入到“美国人民反对英国强盗们的战争”。但约翰·亚当斯也指出,在独立战争开始时,仍有三分之一的北美人效忠英国。

——摘编自谢丰斋《美利坚民族意识形成的历史探讨》等

①宗教色彩浓厚

②对内向心力与对英国的离心力相结合(伴随着反抗英国的殖民统治而形成)

③与社会风俗变迁相伴随

④深受启蒙思想影响

⑤与社会精英推动密不可分

⑥渐进性、长期性

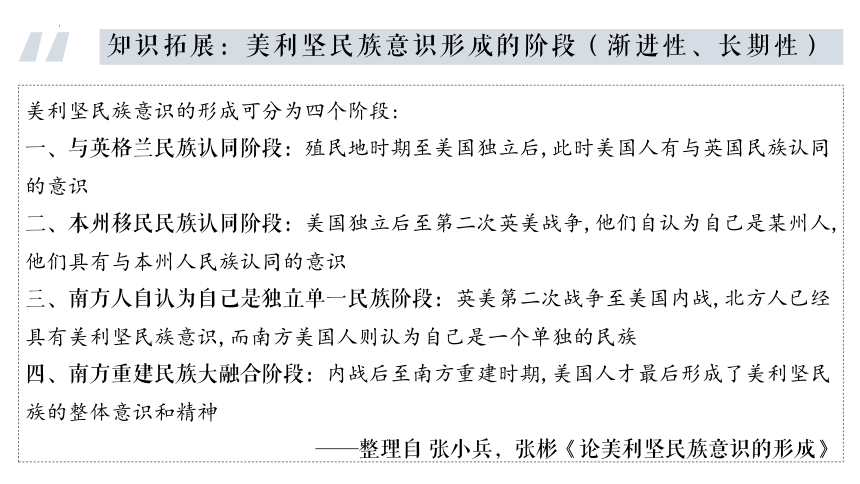

知识拓展:美利坚民族意识形成的阶段(渐进性、长期性)

美利坚民族意识的形成可分为四个阶段:

一、与英格兰民族认同阶段:殖民地时期至美国独立后,此时美国人有与英国民族认同的意识

二、本州移民民族认同阶段:美国独立后至第二次英美战争,他们自认为自己是某州人,他们具有与本州人民族认同的意识

三、南方人自认为自己是独立单一民族阶段:英美第二次战争至美国内战,北方人已经具有美利坚民族意识,而南方美国人则认为自己是一个单独的民族

四、南方重建民族大融合阶段:内战后至南方重建时期,美国人才最后形成了美利坚民族的整体意识和精神

——整理自 张小兵,张彬《论美利坚民族意识的形成》

1、背景:

2、文化表现:

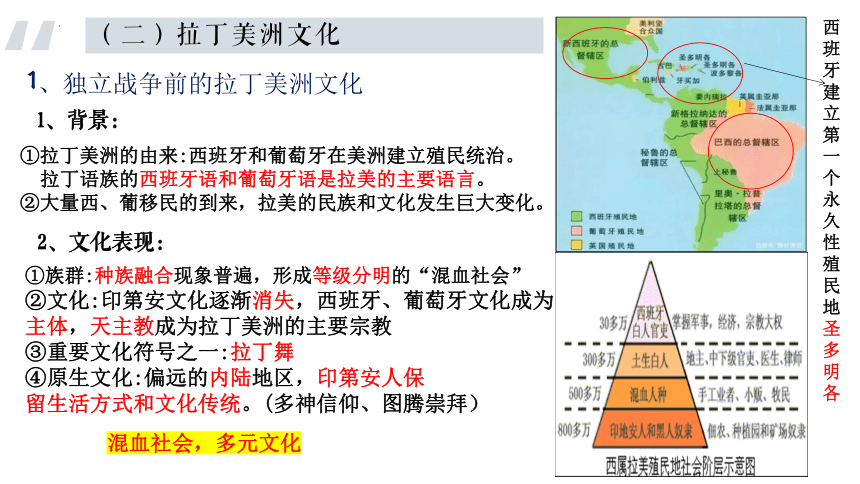

①拉丁美洲的由来:西班牙和葡萄牙在美洲建立殖民统治。

拉丁语族的西班牙语和葡萄牙语是拉美的主要语言。

②大量西、葡移民的到来,拉美的民族和文化发生巨大变化。

①族群:种族融合现象普遍,形成等级分明的“混血社会”

②文化:印第安文化逐渐消失,西班牙、葡萄牙文化成为主体,天主教成为拉丁美洲的主要宗教

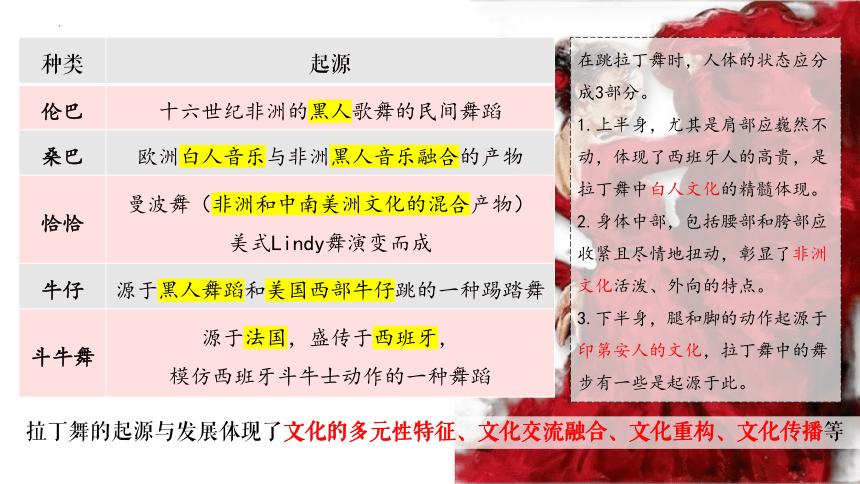

③重要文化符号之一:拉丁舞

④原生文化:偏远的内陆地区,印第安人保

留生活方式和文化传统。(多神信仰、图腾崇拜)

混血社会,多元文化

西班牙建立第一个永久性殖民地圣多明各

(二)拉丁美洲文化

1、独立战争前的拉丁美洲文化

种类 起源

伦巴 十六世纪非洲的黑人歌舞的民间舞蹈

桑巴 欧洲白人音乐与非洲黑人音乐融合的产物

恰恰 曼波舞(非洲和中南美洲文化的混合产物)

美式Lindy舞演变而成

牛仔 源于黑人舞蹈和美国西部牛仔跳的一种踢踏舞

斗牛舞 源于法国,盛传于西班牙,

模仿西班牙斗牛士动作的一种舞蹈

在跳拉丁舞时,人体的状态应分成3部分。

1.上半身,尤其是肩部应巍然不动,体现了西班牙人的高贵,是拉丁舞中白人文化的精髓体现。

2.身体中部,包括腰部和胯部应收紧且尽情地扭动,彰显了非洲文化活泼、外向的特点。

3.下半身,腿和脚的动作起源于印第安人的文化,拉丁舞中的舞步有一些是起源于此。

拉丁舞的起源与发展体现了文化的多元性特征、文化交流融合、文化重构、文化传播等

玻利瓦尔与圣马丁等人的领导下,独立运动席卷西属拉丁美洲殖民地

1、背景:19世纪上半叶拉美独立运动

玻利瓦尔与圣马丁等人的领导下,独立运动席卷西属拉丁美洲殖民地

委内瑞拉国父:

玻利瓦尔

阿根廷国父:

圣马丁

(二)拉丁美洲文化

1、独立战争后的拉丁美洲文化

海地“国父”:

杜桑·卢维杜尔

1、背景:19世纪上半叶拉美独立运动

①法属海地独立:

1804年,黑人杜桑·卢维杜尔领导海地独立,拉开了拉丁美洲民族独立运动的序幕。

②西属拉美独立:

1826年,土生白人玻利瓦尔和圣马丁领导,独立后,建立了15个共和国。

⑧葡属巴西独立:

1822年独立,建立了帝国,1889年成立巴西合众国。

1804第一个独立(黑人领导)

1822独立;

1889成立巴西合众国。

玻利瓦尔

圣马丁

建立15个共和国

海地

(二)拉丁美洲文化

1、独立战争后的拉丁美洲文化

2、文化表现:

①政治文化:

A.追求法治、自由:

颁布宪法,取消奴隶贸易、奴隶制,取消印第安人的人头税和强制劳役。

B.考迪罗独裁权力的形成

②对黑人与印弟安人的种族压迫与岐视仍然存在。

考迪罗(Caudillo)

考迪罗制指那些以暴力夺取政权,并以暴力维护其统治的独裁者的专制制度。

“考迪罗”经济上依靠大地产,大庄园主,在政治上靠军人专政来维持其政治统治。是拉丁美洲特有的军阀、大地主和教会三位一体的本土化独裁制度。

1、背景:19世纪上半叶拉美独立运动

1815年维也纳会议上通过

《关于取缔贩卖黑人奴隶的宣言》

(二)拉丁美洲文化

1、独立战争后的拉丁美洲文化

探究三 拉丁美洲文化兴起的历史背景

随着拉丁美洲不同种族和文化的长期融合,到17世纪,拉丁美洲出现了“美洲人”这个新观念,并逐渐凝聚成为一种新的“美洲精神”。同时,欧洲启蒙思想和学说的传播也对拉丁美洲殖民地民族意识的形成以及社会、经济、政治的变革起到了促进作用。到18世纪末19世纪初,拉丁美洲终于爆发了一场声势浩大的争取独立的革命运动。这次运动几乎遍及拉美各地,前后持续近40年,波及的人口近2000万,是世界近代史上一次规模最大的殖民地解放运动。大部分拉美地区结束了殖民统治,建立了一系列新的民族独立国家。

——马克垚《世界文明史(下)》

①随着种族的融合,“拉美人”观念和“美洲精神”逐步形成;

②欧洲启蒙思想的传播,促进了拉美民族意识的形成;

③美洲社会、经济的发展;

④拉美独立运动结束了殖民统治;

⑤民族国家的建立

探究四 比较美国文化的多样性与拉丁美洲文化的多样性有哪些异同

比较项 美国 拉丁美洲

相同点 背景

特点

共同缺陷

不同点 文化发展

语言

重要文化符号

政治文化

宗教

都受到殖民侵略、种植园经济和黑奴贸易的影响

多元性;以欧洲文化为主导,融合多种文化因素的新美洲文化

对美洲印第安文化造成破坏;种族压迫和歧视长期存在

欧洲文化为主

以文化融合为主

西、葡文化为主,保留一部分原生文化传统

以血统融合为主(“混血社会”)

美式英语

拉丁语族的西班牙语和葡萄牙语

自由女神

民主法治、权力制衡

拉丁舞

独立后具有“考迪罗”独裁政治特点

宗教文化多信奉新教

(清教徒)

宗教文化多信奉天主教

印第安原住民保留多神信仰、图腾崇拜

拿破仑战争

后欧洲文化的重构

贰

拿破仑战争前,欧洲大陆散布着大大小小的王国、邦国和自由城市。

基督教(包括天主教和宗教改革后的新教)是欧洲人的普遍信仰。

14世纪,西欧出现了资本主义萌芽。从15世纪后期开始,西班牙、法国和英国的一些君主设法限制封建贵族的势力,力图建立强大的王权。但是这种加强了的王权仍然是封建性质的。

随着资本主义的发展,14-18世纪,西欧相继发生文艺复兴、宗教改革、科学革命和启蒙运动,这些运动旨在反抗封建王权与特权,打破宗教禁铜,解放人们的思想。启蒙思想在早期的尼德兰和英国的资产阶级革命中已经有所体现,并直接推动了美国独立战争和法国大革命。

拿破仑战争是指1803年—1815年爆发的各场战争,这些战事可说是自1789年法国大革命所引发的战争的延续。

政治:封建统治 分散的王国、邦国和自由城市;15C后期封建王权加强

宗教信仰:基督教

经济:庄园与农奴制 14C出现了资本主义萌芽,资本主义经济发展

思想:思想解放,人文主义、理性精神发展传播

14C-17C初 文艺复兴;1517年 宗教改革;16-17C 近代科学的兴起;17-18C 启蒙运动

思考:拿破仑战争前欧洲政治、经济、宗教、文化的基本情况如何?

拿破仑战胜第五次反法联盟后,法国直接或间接统治了欧洲大陆的大部地区。欧洲大陆主要国家奥地利、普鲁士臣服于法国,俄罗斯也委屈奉迎以求自保。但在1812年侵俄惨败后,国势一落千丈,拿破仑建立的帝国最终战败。

———谢国良 《 拿破仑战争 》1985

1812年拿破仑帝国势力范围

包括法兰西帝国、拿破仑控制下的附属国、法国的同盟国家

拿破仑战争后欧洲文化的重构

1、背景

拿破仑通过战争(1803年—1815年)建立了庞大帝国(从大西洋沿岸到波兰,从波罗的海到地中海),传播了法国资产阶级革命成果

推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想,激发被征服地区的民族民主意识。

拿破仑说:“我真正的光荣并非打了40次胜仗,滑铁卢之战抹去了关于这一切的记忆,但有一样东西是不会被人们忘记的,它将永垂不朽——那就是我的《法典》。”

1804年《拿破仑法典》颁布

(时代性)

法典充分体现了启蒙思想的基本理念,反映了资产阶级革命的成果,确立了资本主义社会的立法规范

顺应潮流,推动欧洲社会转型

总则:法律的公布、效力

第一编 人 第一章 民事权利的享有及丧失

第二章 身份证书

……

第二编 财产及对于所有权的各种限制 第一章 财产分类

第二章 所有权

第三章 用益权、使用权及居住权

第四章 役权或地役权

第三编 取得财产的各种方法 分则

第一章 继 承

第二章 生前赠与及遗嘱

第三章契约或合意之债的一般规定

第四章 非因合意而发生的债……

第8条

所有法国人都享有民事权利

第537条

私人得自由处分属于其所有的财产

第545条

任何人不得被强制出让其(土地)所有权

第1134条

依法成立的契约,在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力

自由平等原则

保护私有财产

保障资本主义自由买卖

保障土地不受封建复辟势力的侵犯

\

在欧洲建立了一个庞大帝国

废除封建贵族特权,推行《拿破仑法典》

压迫被征服地区,掠夺财富、摊派兵役

欧洲的政治文化得以重构

欧洲各地出现了不断高涨的民主意识和民族独立要求

封建主义和专制成为众矢之的,自由、平等、民主和法制精神进一步传播。

俄国“十二月党人”反沙皇专制与农奴制起义

波兰华沙发动了争取民族独立的起义

普鲁士进行不彻底的废除农奴制改革

奥地利和普鲁士发生要求国家独立统一、制定宪法的革命。

1、具体表现:

(1)俄国:1825年,“十二月党人”起义,试图推翻沙皇专制制度和农奴制。 起义失败,但传播了革命主张。

1812年到1814年,俄国人与拿破仑展开激战,这场战争使许多年轻的俄罗斯贵族对西欧有了深入了解。在巴黎,他们努力学习启蒙运动时期的新思想。对于他们来说,新思想似乎比伏特加更有吸引力。回到祖国后,古老而僵化的沙皇制使他们感列惭愧和尴尬。

—安德鲁·玛尔《BBC世界史》

拿破仑战争后欧洲文化的重构

拿破仑帝国的拐点——1812年卫国战争

【学思之窗】谈谈你对列宁这个评价的看法?

1、列宁承认“十二月党人”革命者的身份

2、他们出身贵族,社会地位与民众差距悬殊,使得他们不可能真正发动群众

3、起义以推翻沙皇专制和农奴制为目标,作出了很好的榜样

4、1861年亚历山大二世废除农奴制;1917年二月革命推翻了罗曼诺夫王朝,结束了君主专制的统治。

十二月革命党人起义的情景

贵族革命家

赫尔岑(1812年~1870年)

平民知识分子革命家

车尔尼雪夫斯基

1、具体表现:

(1)俄国:1825年,“十二月党人”起义,试图推翻沙皇专制制度和农奴制。

起义失败,但传播了革命主张。

(2)波兰:1830年,贵族青年军官和学生在华沙发动了争取民族独立的起义,

推动了波兰的民族解放斗争。

(3)德意志:

①普鲁士改革:处于分裂状态的德意志,普鲁士与拿破仑的战争中战败,失去了大量土地,进行不彻底的废除农奴制改革。

②1848年,奥地利和普鲁士发生革命,要求建立统一的独立国家、制定宪法。革命失败,统一之势已不可阻挡。

1871年德意志统一

代表作:《c小调练习曲》

(革命练习曲)

19世纪初,神圣罗马帝国灭亡

(德意志第一帝国)

拿破仑战争后欧洲文化的重构

废除封建特权,推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想

压迫被征服地区,掠夺财富、摊派兵役

拿破仑的统治

受到各国革命者的欢迎;

促进欧洲文化的重构

反抗法国的征服;民主意识和民族独立要求高涨

2、欧洲文化重构的内容与表现

影响:

欧洲政治文化重构,反对封建专制,民主、独立、自由、法治等成为欧洲的普遍诉求

表现

德意志

波兰

俄国

“十二月党人起义”

争取民族解放

争取民族统一

实质:

反封建,建立资产阶级民主制度

【思考点】拿破仑战争后欧洲政治文化出现哪些新因素?

1.政治制度:

冲破了欧洲各国的封建秩序,加速了欧洲各国实行资产阶级性质的改革和革命:欧洲国家开始不同程度地争取推翻封建专制制度和农奴制度的斗争

2.政治观念:

(1)对内:民主、独立、自由、法治等观念在欧洲大陆广泛传播

(2)对外:民族民主意识的空前觉醒,反对专制制度,争取民族独立,要求实现国家统一

3.阶级力量:

新兴的工业资产阶级力量随着资本主义的发展而日益强大,进一步扫除资本主义发展的障碍

欧洲殖民者的

文化侵略

叁

1、欧洲殖民者文化侵略的含义

殖民者的文化侵略方式

①通过教育和其它文化活动强行推行西方语言、宗教:主要是通过教会、学校、报刊书籍等途径,用传教布道、开办学堂、兴办慈善事业等方式进行渗透,推行殖民主义的奴化教育。

②强行改造被殖民地的社会政治结构;

③强行输入西方价值观;

(1)殖民者角度

①殖民国家通过向被殖民地区输出民主、自由、人权等价值观及基督教。(表象)

②改造甚至消灭后者的文化,淡化后者的民族意识,达到殖民目的。

上海圣约翰大学

文化现象 :一场论战

洋务派奕

守旧派倭仁

1866年12月11日,奕 上折请求扩大同文馆的教学范围:增设天文学馆、招收满汉翰林、进士、举人、贡生,以及科举正途出身、五品以下满汉京外各官人入馆学习,由税务司赫德招聘西人充当教习。

今求一艺之末,而又奉夷为师。……即使教者诚教,学者诚学,所成就者不过术数之士。古今未闻有恃术数而能起衰振弱者也……今复举聪明隽秀,国家所培养而储以有用者,变而从夷……数年之后,不尽驱中国之众咸归于夷不止。

天文算学馆的开展举步维艰:报名人数由98人减少至72人,最终从勉强招得31名学生,后因程度差而退学,最终合格的学生仅10名。

双重性:以儒学为宗的中国主流思想受到西学冲击、开学科学风气

(2)被侵略民族

①不同程度的接受外来文化

②努力保护自己的传统文化,使自身文化呈现出新的多样性

(3)影响

①一方面,欧洲殖民者的文化侵略给被侵略国家的传统民族文化带来一场灾难;

②另一方面,为新思想新观念的产生和发展准备了条件,客观上推动了当地的近代化。

1、欧洲殖民者文化侵略的含义

文化侵略

传统文化的保留 外来文化的接受

中国 家国情怀、自强不息等中华优秀传统文化

①以林则徐、魏源、郑观应等为代表的志士仁人,主张向西方学习以求自强

②清政府的洋务运动和戊戌变法,也使一些新技术、新思想传入中国

渐进过程:洋务运动-器物;戊戌变法、辛亥革命-制度;新文化运动-思想

文化侵略

传统文化的保留 外来文化的接受

印度 ①印度上层精英运用欧洲的意识形态来反抗英国的殖民统治,并提出“印度人的印度”的口号(提拉克) ②印度的传统文化顽强地保留下来: 印度教和伊斯兰教还是印度的主要宗教 种姓制度虽然被废除,但仍然在社会生活中扮演着重要角色

英国把英语、英国的法律体系、政府体制、文官制度等移植到印度

文化侵略

传统文化的保留 外来文化的接受

埃及 伊斯兰教;阿拉伯民族的传统生活方式

君主立宪制

埃及长期受到法国与英国的殖民统治,1882年,英国发动侵略埃及的战争,占领了整个埃及,把埃及变成了殖民地。在第一次世界大战后,埃及人民在以扎格鲁尔为首的民族主义政党华夫脱党的领导下,通过游行、示威、罢工、罢课、罢市,以及进行街垒战等方式斗争,终于迫使英国让步,1922年承认埃及为独立的主权国家,独立后的埃及实行君主立宪制。但在社会生活中,伊斯兰教仍然是其主要宗教,阿拉伯民族的传统生活方式,如服饰、饮食、婚礼习俗等都得以保留。

扎格鲁尔

华夫脱党领导

文明交往的主要两种方式

和平交流方式有商业贸易,宗教传播、游历访问;

但暴力也是文明传播的一种手段 :

一次又一次的征战突破了地域的局限 ,导致了各民族之间的经济文化交流和大融合,客观上促进了人类历史的发展从分散走向整体。

近代战争

美

洲

欧

洲

亚

非

北美独立战争

拉美独立运动

拿破仑战争

欧洲的殖民侵略

拉丁舞

文化融合的多样性

《拿破仑法典》

文化重构的时代性

同文馆

论战

文化侵略的双重性

文化重构

文化交融

西方文化的扩张

手段

内涵

认知外来文化

反思本土文化

说一说你对近代战争与文化关系的理解

①近代西方殖民者的文化扩张伴随着侵略战争, 要坚决反对侵略战争,努力维护和平

②文化扩张具有双重性,是一把双刃剑。一方面战争会对文化发展造成破坏,另一方面,又促进了文化的交流、交汇、传播

③要树立开放包容的意识,尊重文化多样性,加强文化交流,吸收外来先进文化,发展完善自身文化

④坚持文化自信、防止并反对一切形式的文化侵略

……

战争不仅带给人类深重的灾难,也在客观上为不同文化的碰撞提供了契机。不同文化在相互碰撞中交流、交汇、传播,人们在认知外来文化和反思本土文化的精神阵痛中,或被动或主动地对文化进行选择与重构,促进了人类文化的交融与完善。

近代战争与西方文化的扩张

12

了解美国独立战争、拉丁美洲独立运动、拿破仑战争、欧洲的殖民侵略对人类文化的破坏和文化交锋

1773波士顿倾茶事件——导火索

1781约克镇大捷——英军投降

1777萨拉托加大捷——转折点

《独立宣言》的发表1776.7.4

莱克星顿的枪声1775

1783年英美《巴黎和约》

知识回顾:美国独立战争

独立战争后的美国文化

与拉丁美洲文化

壹

18世纪初不计算印第安人在内,殖民地居民共27万余人。1650—1774年北美地区总产值年均增长率为3.5%,1774年人均财富占有量和英国人均水平相差无几。

1607年105名英国人来到詹姆斯敦,建立英国在北美的第一个海外定居点。该地实行民选的议会制度,并于1619年召开了第一次立法会议。

1620年102名清教徒在乘“五月花”号赴北美途中签署《五月花号公约》“根据这项契约,颁布我们应当忠实遵守的公正平等的法律、法令和命令,并视需要而任命我们应当服从的行政官员。”这是美国历史上第一份重要的政治文献。

我们在上帝面前共同立誓签约,自愿结为一民众自治团体。为了使上述目的能得到更好地实施、维护和发展,将来不时依此而制定颁布的被认为是对这个殖民地全体人民都最适合、最方便的法律、法规、条令、宪章和公职,我们都保证遵守和服从。”

1620年11月11日

奠定了北美自治政府的基础

①种族、血统和宗教上:多源性和多样性

②语言:美式英语

③生活、艺术:融入印第安人和黑人的因素

④精神:地方自治、勤俭、务实、重视

教育和创造精神等

⑤族群:“美利坚人”;

白人对黑人、印第安人的种族歧视和

文化优越感根深蒂固。

(1)背景:

①北美居民构成:英国及其他欧洲国家的移民、

非洲黑人、印第安人

②在欧洲白人主导下,各种文化相互融合与混合

(2)文化表现:

课本p67“学思之窗”

①语言是人们进行沟通的主要工具,是生活的反映,是不断发展的;

②北美居民由于种族的多样性,语言也会相互借鉴;

③美式英语以英语为主,这说明白人在北美殖民地的主导地位。

清

教

精

神

(一)美国文化

1、独立战争前的北美文化

特征:①以欧洲文化为主导;

②具有多元特征:各种文化相互融合与混合

探究一 概括美国早期民族观念形成的条件

材料一 各殖民地经过一段时间后,开始由出生在北美土地上的几代人占支配地位,他们不了解英国,转而将情感倾注在他们视为故乡的北美,在这种认同转换中,清教徒思想成为对美洲独特性意识的重要因素。在北美严酷的生存条件下,移民和印第安人的战争,使得分散的殖民地由此进行联合。在英国和殖民地关系开始紧张后,对英国的挑战进一步强化了美利坚的民族意识。

——颜震《美国早期民族国家与帝国的双重构建》

材料二 在这近一个半世纪的发展历程中,英属北美殖民地已经由一个荒无人烟土地贫瘠的蛮荒地带发展为一个拥有近200万人口,农、工、商都得到一定程度发展的生机勃勃的新兴经济区。而且在此期间,随着经济的发展,各殖民地经济文化交流日益频繁,北美殖民地不仅形成了一个统一的大市场,并且在这块广阔的大陆上最终形成了一个新的民族-美利坚民族。随着统一民族的形成,民族意识也不断滋长,他们渐渐地对母国的高压掠夺政策产生了不满,一部分先进的人们开始起来进行反抗。……法国借北美独立战争之机大力援助北美人民抗击英军,希望能够重夺霸权。

——王晓辉《美国独立战争对英法争霸的影响》

⑥统一民族形成促进民族意识的滋长

①移民后代对北美的认同感与归宿感增强

②清教徒思想的影响

③在与印第安及英国人的对抗中走向联合

④各地区经济文化交流的推动

⑤经济发展促进统一市场的形成

⑦国际因素:法国援助客观上助推了北美的反英斗争

①政治文化:1787年宪法,建立联邦制共和国

北美大陆出现了第一个以启蒙思想家的理论为指导建立的建立联邦制共和国,权力制衡原则成为美国政治文化的组成部分。

②文化符号:自由女神像

③发展障碍:发展种植园经济和实行奴隶制

(1)背景:

独立战争(1775-1783)直接推动了美利坚民族与美利坚文化的形成。

(各种族趋于认同的文化)

(2)文化表现:

世界上第一部比较完整的资产阶级成文宪法

(一)美国文化

2、独立战争后的北美文化

自由女神像(法语:Statue de la liberté,英语:Statue of liberty),全称自由女神像国家纪念碑,又名自由照耀世界,位于美国纽约自由岛。

女神双唇紧闭,头戴光芒四射的冠冕,七道尖芒象征七大洲,身着罗马古代长袍,右手高擎长达12米的火炬,左手紧抱一部象征美国《独立宣言》的书板,上面刻着《独立宣言》发表的日期“1776.7.4”字样。脚上残留着被挣断了的锁链,象征着挣脱暴政的约束和自由。花岗岩构筑的神像基座上,镌刻着美国女诗人埃玛·娜莎罗其(Emma Lazarus)的一首脍炙人口的诗。(十四行诗《新巨人》 )

探究二 概括美利坚民族意识形成的特点

18世纪30年代起,“大觉醒”运动在北美兴起,基督教各派共同呼吁消除各殖民地之间“不幸的误解和隔阂”,谋求“和平、友善和仁爱”。英法七年战争以后,英国改变了对北美的土地、驻军、征税和宗教等政策,激起了殖民地人民的不满与愤怒。对茶税的抵制造成了对茶的反感,咖啡被加冕为北美“早餐桌上的王”,社会习俗也随着改变。潘恩的《常识》在1776年再版了25次,以“大众化的文字,彻底改变了殖民地”。《独立宣言》“燃烧起黑人求解放的热望”,他们踊跃投入到“美国人民反对英国强盗们的战争”。但约翰·亚当斯也指出,在独立战争开始时,仍有三分之一的北美人效忠英国。

——摘编自谢丰斋《美利坚民族意识形成的历史探讨》等

①宗教色彩浓厚

②对内向心力与对英国的离心力相结合(伴随着反抗英国的殖民统治而形成)

③与社会风俗变迁相伴随

④深受启蒙思想影响

⑤与社会精英推动密不可分

⑥渐进性、长期性

知识拓展:美利坚民族意识形成的阶段(渐进性、长期性)

美利坚民族意识的形成可分为四个阶段:

一、与英格兰民族认同阶段:殖民地时期至美国独立后,此时美国人有与英国民族认同的意识

二、本州移民民族认同阶段:美国独立后至第二次英美战争,他们自认为自己是某州人,他们具有与本州人民族认同的意识

三、南方人自认为自己是独立单一民族阶段:英美第二次战争至美国内战,北方人已经具有美利坚民族意识,而南方美国人则认为自己是一个单独的民族

四、南方重建民族大融合阶段:内战后至南方重建时期,美国人才最后形成了美利坚民族的整体意识和精神

——整理自 张小兵,张彬《论美利坚民族意识的形成》

1、背景:

2、文化表现:

①拉丁美洲的由来:西班牙和葡萄牙在美洲建立殖民统治。

拉丁语族的西班牙语和葡萄牙语是拉美的主要语言。

②大量西、葡移民的到来,拉美的民族和文化发生巨大变化。

①族群:种族融合现象普遍,形成等级分明的“混血社会”

②文化:印第安文化逐渐消失,西班牙、葡萄牙文化成为主体,天主教成为拉丁美洲的主要宗教

③重要文化符号之一:拉丁舞

④原生文化:偏远的内陆地区,印第安人保

留生活方式和文化传统。(多神信仰、图腾崇拜)

混血社会,多元文化

西班牙建立第一个永久性殖民地圣多明各

(二)拉丁美洲文化

1、独立战争前的拉丁美洲文化

种类 起源

伦巴 十六世纪非洲的黑人歌舞的民间舞蹈

桑巴 欧洲白人音乐与非洲黑人音乐融合的产物

恰恰 曼波舞(非洲和中南美洲文化的混合产物)

美式Lindy舞演变而成

牛仔 源于黑人舞蹈和美国西部牛仔跳的一种踢踏舞

斗牛舞 源于法国,盛传于西班牙,

模仿西班牙斗牛士动作的一种舞蹈

在跳拉丁舞时,人体的状态应分成3部分。

1.上半身,尤其是肩部应巍然不动,体现了西班牙人的高贵,是拉丁舞中白人文化的精髓体现。

2.身体中部,包括腰部和胯部应收紧且尽情地扭动,彰显了非洲文化活泼、外向的特点。

3.下半身,腿和脚的动作起源于印第安人的文化,拉丁舞中的舞步有一些是起源于此。

拉丁舞的起源与发展体现了文化的多元性特征、文化交流融合、文化重构、文化传播等

玻利瓦尔与圣马丁等人的领导下,独立运动席卷西属拉丁美洲殖民地

1、背景:19世纪上半叶拉美独立运动

玻利瓦尔与圣马丁等人的领导下,独立运动席卷西属拉丁美洲殖民地

委内瑞拉国父:

玻利瓦尔

阿根廷国父:

圣马丁

(二)拉丁美洲文化

1、独立战争后的拉丁美洲文化

海地“国父”:

杜桑·卢维杜尔

1、背景:19世纪上半叶拉美独立运动

①法属海地独立:

1804年,黑人杜桑·卢维杜尔领导海地独立,拉开了拉丁美洲民族独立运动的序幕。

②西属拉美独立:

1826年,土生白人玻利瓦尔和圣马丁领导,独立后,建立了15个共和国。

⑧葡属巴西独立:

1822年独立,建立了帝国,1889年成立巴西合众国。

1804第一个独立(黑人领导)

1822独立;

1889成立巴西合众国。

玻利瓦尔

圣马丁

建立15个共和国

海地

(二)拉丁美洲文化

1、独立战争后的拉丁美洲文化

2、文化表现:

①政治文化:

A.追求法治、自由:

颁布宪法,取消奴隶贸易、奴隶制,取消印第安人的人头税和强制劳役。

B.考迪罗独裁权力的形成

②对黑人与印弟安人的种族压迫与岐视仍然存在。

考迪罗(Caudillo)

考迪罗制指那些以暴力夺取政权,并以暴力维护其统治的独裁者的专制制度。

“考迪罗”经济上依靠大地产,大庄园主,在政治上靠军人专政来维持其政治统治。是拉丁美洲特有的军阀、大地主和教会三位一体的本土化独裁制度。

1、背景:19世纪上半叶拉美独立运动

1815年维也纳会议上通过

《关于取缔贩卖黑人奴隶的宣言》

(二)拉丁美洲文化

1、独立战争后的拉丁美洲文化

探究三 拉丁美洲文化兴起的历史背景

随着拉丁美洲不同种族和文化的长期融合,到17世纪,拉丁美洲出现了“美洲人”这个新观念,并逐渐凝聚成为一种新的“美洲精神”。同时,欧洲启蒙思想和学说的传播也对拉丁美洲殖民地民族意识的形成以及社会、经济、政治的变革起到了促进作用。到18世纪末19世纪初,拉丁美洲终于爆发了一场声势浩大的争取独立的革命运动。这次运动几乎遍及拉美各地,前后持续近40年,波及的人口近2000万,是世界近代史上一次规模最大的殖民地解放运动。大部分拉美地区结束了殖民统治,建立了一系列新的民族独立国家。

——马克垚《世界文明史(下)》

①随着种族的融合,“拉美人”观念和“美洲精神”逐步形成;

②欧洲启蒙思想的传播,促进了拉美民族意识的形成;

③美洲社会、经济的发展;

④拉美独立运动结束了殖民统治;

⑤民族国家的建立

探究四 比较美国文化的多样性与拉丁美洲文化的多样性有哪些异同

比较项 美国 拉丁美洲

相同点 背景

特点

共同缺陷

不同点 文化发展

语言

重要文化符号

政治文化

宗教

都受到殖民侵略、种植园经济和黑奴贸易的影响

多元性;以欧洲文化为主导,融合多种文化因素的新美洲文化

对美洲印第安文化造成破坏;种族压迫和歧视长期存在

欧洲文化为主

以文化融合为主

西、葡文化为主,保留一部分原生文化传统

以血统融合为主(“混血社会”)

美式英语

拉丁语族的西班牙语和葡萄牙语

自由女神

民主法治、权力制衡

拉丁舞

独立后具有“考迪罗”独裁政治特点

宗教文化多信奉新教

(清教徒)

宗教文化多信奉天主教

印第安原住民保留多神信仰、图腾崇拜

拿破仑战争

后欧洲文化的重构

贰

拿破仑战争前,欧洲大陆散布着大大小小的王国、邦国和自由城市。

基督教(包括天主教和宗教改革后的新教)是欧洲人的普遍信仰。

14世纪,西欧出现了资本主义萌芽。从15世纪后期开始,西班牙、法国和英国的一些君主设法限制封建贵族的势力,力图建立强大的王权。但是这种加强了的王权仍然是封建性质的。

随着资本主义的发展,14-18世纪,西欧相继发生文艺复兴、宗教改革、科学革命和启蒙运动,这些运动旨在反抗封建王权与特权,打破宗教禁铜,解放人们的思想。启蒙思想在早期的尼德兰和英国的资产阶级革命中已经有所体现,并直接推动了美国独立战争和法国大革命。

拿破仑战争是指1803年—1815年爆发的各场战争,这些战事可说是自1789年法国大革命所引发的战争的延续。

政治:封建统治 分散的王国、邦国和自由城市;15C后期封建王权加强

宗教信仰:基督教

经济:庄园与农奴制 14C出现了资本主义萌芽,资本主义经济发展

思想:思想解放,人文主义、理性精神发展传播

14C-17C初 文艺复兴;1517年 宗教改革;16-17C 近代科学的兴起;17-18C 启蒙运动

思考:拿破仑战争前欧洲政治、经济、宗教、文化的基本情况如何?

拿破仑战胜第五次反法联盟后,法国直接或间接统治了欧洲大陆的大部地区。欧洲大陆主要国家奥地利、普鲁士臣服于法国,俄罗斯也委屈奉迎以求自保。但在1812年侵俄惨败后,国势一落千丈,拿破仑建立的帝国最终战败。

———谢国良 《 拿破仑战争 》1985

1812年拿破仑帝国势力范围

包括法兰西帝国、拿破仑控制下的附属国、法国的同盟国家

拿破仑战争后欧洲文化的重构

1、背景

拿破仑通过战争(1803年—1815年)建立了庞大帝国(从大西洋沿岸到波兰,从波罗的海到地中海),传播了法国资产阶级革命成果

推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想,激发被征服地区的民族民主意识。

拿破仑说:“我真正的光荣并非打了40次胜仗,滑铁卢之战抹去了关于这一切的记忆,但有一样东西是不会被人们忘记的,它将永垂不朽——那就是我的《法典》。”

1804年《拿破仑法典》颁布

(时代性)

法典充分体现了启蒙思想的基本理念,反映了资产阶级革命的成果,确立了资本主义社会的立法规范

顺应潮流,推动欧洲社会转型

总则:法律的公布、效力

第一编 人 第一章 民事权利的享有及丧失

第二章 身份证书

……

第二编 财产及对于所有权的各种限制 第一章 财产分类

第二章 所有权

第三章 用益权、使用权及居住权

第四章 役权或地役权

第三编 取得财产的各种方法 分则

第一章 继 承

第二章 生前赠与及遗嘱

第三章契约或合意之债的一般规定

第四章 非因合意而发生的债……

第8条

所有法国人都享有民事权利

第537条

私人得自由处分属于其所有的财产

第545条

任何人不得被强制出让其(土地)所有权

第1134条

依法成立的契约,在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力

自由平等原则

保护私有财产

保障资本主义自由买卖

保障土地不受封建复辟势力的侵犯

\

在欧洲建立了一个庞大帝国

废除封建贵族特权,推行《拿破仑法典》

压迫被征服地区,掠夺财富、摊派兵役

欧洲的政治文化得以重构

欧洲各地出现了不断高涨的民主意识和民族独立要求

封建主义和专制成为众矢之的,自由、平等、民主和法制精神进一步传播。

俄国“十二月党人”反沙皇专制与农奴制起义

波兰华沙发动了争取民族独立的起义

普鲁士进行不彻底的废除农奴制改革

奥地利和普鲁士发生要求国家独立统一、制定宪法的革命。

1、具体表现:

(1)俄国:1825年,“十二月党人”起义,试图推翻沙皇专制制度和农奴制。 起义失败,但传播了革命主张。

1812年到1814年,俄国人与拿破仑展开激战,这场战争使许多年轻的俄罗斯贵族对西欧有了深入了解。在巴黎,他们努力学习启蒙运动时期的新思想。对于他们来说,新思想似乎比伏特加更有吸引力。回到祖国后,古老而僵化的沙皇制使他们感列惭愧和尴尬。

—安德鲁·玛尔《BBC世界史》

拿破仑战争后欧洲文化的重构

拿破仑帝国的拐点——1812年卫国战争

【学思之窗】谈谈你对列宁这个评价的看法?

1、列宁承认“十二月党人”革命者的身份

2、他们出身贵族,社会地位与民众差距悬殊,使得他们不可能真正发动群众

3、起义以推翻沙皇专制和农奴制为目标,作出了很好的榜样

4、1861年亚历山大二世废除农奴制;1917年二月革命推翻了罗曼诺夫王朝,结束了君主专制的统治。

十二月革命党人起义的情景

贵族革命家

赫尔岑(1812年~1870年)

平民知识分子革命家

车尔尼雪夫斯基

1、具体表现:

(1)俄国:1825年,“十二月党人”起义,试图推翻沙皇专制制度和农奴制。

起义失败,但传播了革命主张。

(2)波兰:1830年,贵族青年军官和学生在华沙发动了争取民族独立的起义,

推动了波兰的民族解放斗争。

(3)德意志:

①普鲁士改革:处于分裂状态的德意志,普鲁士与拿破仑的战争中战败,失去了大量土地,进行不彻底的废除农奴制改革。

②1848年,奥地利和普鲁士发生革命,要求建立统一的独立国家、制定宪法。革命失败,统一之势已不可阻挡。

1871年德意志统一

代表作:《c小调练习曲》

(革命练习曲)

19世纪初,神圣罗马帝国灭亡

(德意志第一帝国)

拿破仑战争后欧洲文化的重构

废除封建特权,推行《拿破仑法典》,传播启蒙思想

压迫被征服地区,掠夺财富、摊派兵役

拿破仑的统治

受到各国革命者的欢迎;

促进欧洲文化的重构

反抗法国的征服;民主意识和民族独立要求高涨

2、欧洲文化重构的内容与表现

影响:

欧洲政治文化重构,反对封建专制,民主、独立、自由、法治等成为欧洲的普遍诉求

表现

德意志

波兰

俄国

“十二月党人起义”

争取民族解放

争取民族统一

实质:

反封建,建立资产阶级民主制度

【思考点】拿破仑战争后欧洲政治文化出现哪些新因素?

1.政治制度:

冲破了欧洲各国的封建秩序,加速了欧洲各国实行资产阶级性质的改革和革命:欧洲国家开始不同程度地争取推翻封建专制制度和农奴制度的斗争

2.政治观念:

(1)对内:民主、独立、自由、法治等观念在欧洲大陆广泛传播

(2)对外:民族民主意识的空前觉醒,反对专制制度,争取民族独立,要求实现国家统一

3.阶级力量:

新兴的工业资产阶级力量随着资本主义的发展而日益强大,进一步扫除资本主义发展的障碍

欧洲殖民者的

文化侵略

叁

1、欧洲殖民者文化侵略的含义

殖民者的文化侵略方式

①通过教育和其它文化活动强行推行西方语言、宗教:主要是通过教会、学校、报刊书籍等途径,用传教布道、开办学堂、兴办慈善事业等方式进行渗透,推行殖民主义的奴化教育。

②强行改造被殖民地的社会政治结构;

③强行输入西方价值观;

(1)殖民者角度

①殖民国家通过向被殖民地区输出民主、自由、人权等价值观及基督教。(表象)

②改造甚至消灭后者的文化,淡化后者的民族意识,达到殖民目的。

上海圣约翰大学

文化现象 :一场论战

洋务派奕

守旧派倭仁

1866年12月11日,奕 上折请求扩大同文馆的教学范围:增设天文学馆、招收满汉翰林、进士、举人、贡生,以及科举正途出身、五品以下满汉京外各官人入馆学习,由税务司赫德招聘西人充当教习。

今求一艺之末,而又奉夷为师。……即使教者诚教,学者诚学,所成就者不过术数之士。古今未闻有恃术数而能起衰振弱者也……今复举聪明隽秀,国家所培养而储以有用者,变而从夷……数年之后,不尽驱中国之众咸归于夷不止。

天文算学馆的开展举步维艰:报名人数由98人减少至72人,最终从勉强招得31名学生,后因程度差而退学,最终合格的学生仅10名。

双重性:以儒学为宗的中国主流思想受到西学冲击、开学科学风气

(2)被侵略民族

①不同程度的接受外来文化

②努力保护自己的传统文化,使自身文化呈现出新的多样性

(3)影响

①一方面,欧洲殖民者的文化侵略给被侵略国家的传统民族文化带来一场灾难;

②另一方面,为新思想新观念的产生和发展准备了条件,客观上推动了当地的近代化。

1、欧洲殖民者文化侵略的含义

文化侵略

传统文化的保留 外来文化的接受

中国 家国情怀、自强不息等中华优秀传统文化

①以林则徐、魏源、郑观应等为代表的志士仁人,主张向西方学习以求自强

②清政府的洋务运动和戊戌变法,也使一些新技术、新思想传入中国

渐进过程:洋务运动-器物;戊戌变法、辛亥革命-制度;新文化运动-思想

文化侵略

传统文化的保留 外来文化的接受

印度 ①印度上层精英运用欧洲的意识形态来反抗英国的殖民统治,并提出“印度人的印度”的口号(提拉克) ②印度的传统文化顽强地保留下来: 印度教和伊斯兰教还是印度的主要宗教 种姓制度虽然被废除,但仍然在社会生活中扮演着重要角色

英国把英语、英国的法律体系、政府体制、文官制度等移植到印度

文化侵略

传统文化的保留 外来文化的接受

埃及 伊斯兰教;阿拉伯民族的传统生活方式

君主立宪制

埃及长期受到法国与英国的殖民统治,1882年,英国发动侵略埃及的战争,占领了整个埃及,把埃及变成了殖民地。在第一次世界大战后,埃及人民在以扎格鲁尔为首的民族主义政党华夫脱党的领导下,通过游行、示威、罢工、罢课、罢市,以及进行街垒战等方式斗争,终于迫使英国让步,1922年承认埃及为独立的主权国家,独立后的埃及实行君主立宪制。但在社会生活中,伊斯兰教仍然是其主要宗教,阿拉伯民族的传统生活方式,如服饰、饮食、婚礼习俗等都得以保留。

扎格鲁尔

华夫脱党领导

文明交往的主要两种方式

和平交流方式有商业贸易,宗教传播、游历访问;

但暴力也是文明传播的一种手段 :

一次又一次的征战突破了地域的局限 ,导致了各民族之间的经济文化交流和大融合,客观上促进了人类历史的发展从分散走向整体。

近代战争

美

洲

欧

洲

亚

非

北美独立战争

拉美独立运动

拿破仑战争

欧洲的殖民侵略

拉丁舞

文化融合的多样性

《拿破仑法典》

文化重构的时代性

同文馆

论战

文化侵略的双重性

文化重构

文化交融

西方文化的扩张

手段

内涵

认知外来文化

反思本土文化

说一说你对近代战争与文化关系的理解

①近代西方殖民者的文化扩张伴随着侵略战争, 要坚决反对侵略战争,努力维护和平

②文化扩张具有双重性,是一把双刃剑。一方面战争会对文化发展造成破坏,另一方面,又促进了文化的交流、交汇、传播

③要树立开放包容的意识,尊重文化多样性,加强文化交流,吸收外来先进文化,发展完善自身文化

④坚持文化自信、防止并反对一切形式的文化侵略

……

战争不仅带给人类深重的灾难,也在客观上为不同文化的碰撞提供了契机。不同文化在相互碰撞中交流、交汇、传播,人们在认知外来文化和反思本土文化的精神阵痛中,或被动或主动地对文化进行选择与重构,促进了人类文化的交融与完善。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享