第2课 从“贞观之治”到“开元盛世” 同步分层作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世” 同步分层作业(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 269.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-23 20:59:14 | ||

图片预览

文档简介

第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”分层作业

(一)【夯基达标】

1.(2022春·北京昌平·九年级期末)以下材料可以用于研究秦、隋两朝( )

秦始皇时期 《史记》载:徒刑者七十余万人,乃分作阿房宫,或作骊山

隋炀帝时期 《资治通鉴》载:三月丁未……营建东京,每月役丁二百万人

A.经济发展的状况 B.走向灭亡的原因

C.边疆地区的开发 D.实现统一的影响

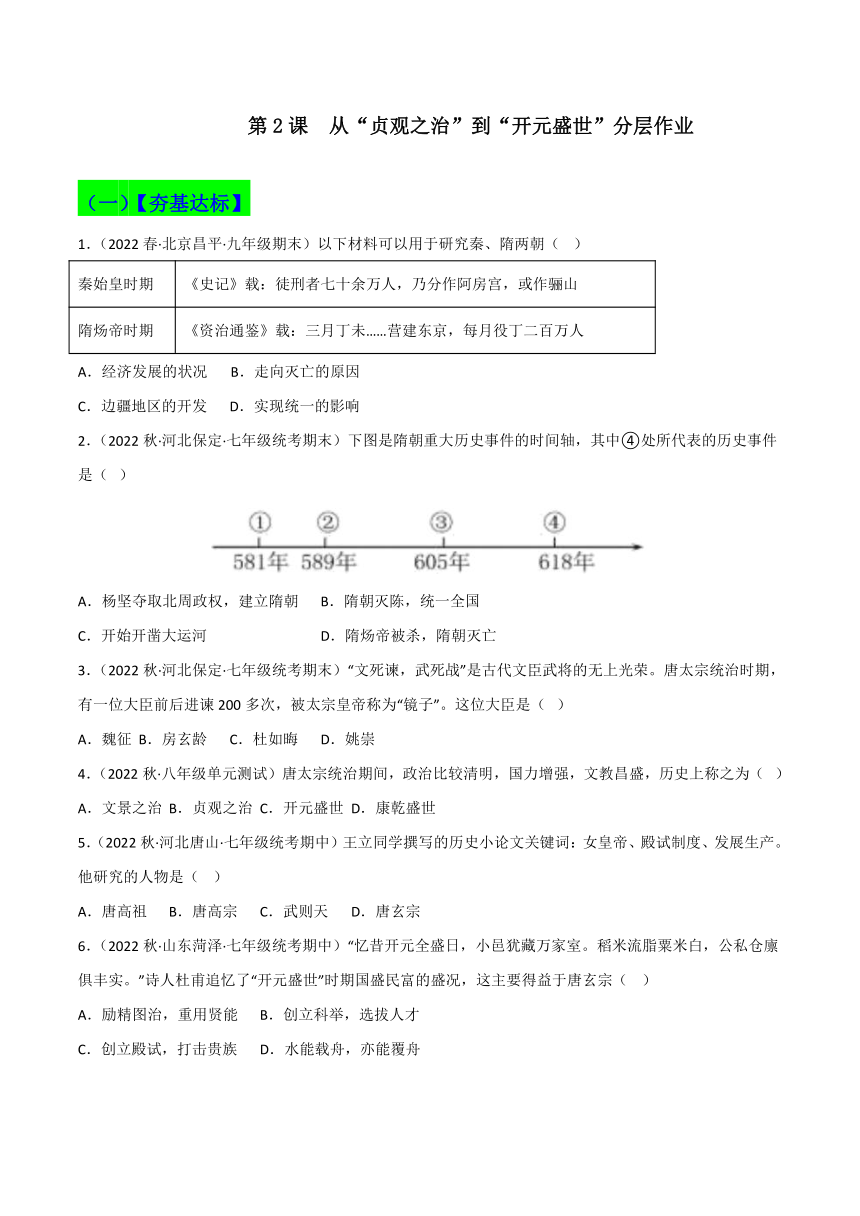

2.(2022秋·河北保定·七年级统考期末)下图是隋朝重大历史事件的时间轴,其中④处所代表的历史事件是( )

A.杨坚夺取北周政权,建立隋朝 B.隋朝灭陈,统一全国

C.开始开凿大运河 D.隋炀帝被杀,隋朝灭亡

3.(2022秋·河北保定·七年级统考期末)“文死谏,武死战”是古代文臣武将的无上光荣。唐太宗统治时期,有一位大臣前后进谏200多次,被太宗皇帝称为“镜子”。这位大臣是( )

A.魏征 B.房玄龄 C.杜如晦 D.姚崇

4.(2022秋·八年级单元测试)唐太宗统治期间,政治比较清明,国力增强,文教昌盛,历史上称之为( )

A.文景之治 B.贞观之治 C.开元盛世 D.康乾盛世

5.(2022秋·河北唐山·七年级统考期中)王立同学撰写的历史小论文关键词:女皇帝、殿试制度、发展生产。他研究的人物是( )

A.唐高祖 B.唐高宗 C.武则天 D.唐玄宗

6.(2022秋·山东菏泽·七年级统考期中)“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”诗人杜甫追忆了“开元盛世”时期国盛民富的盛况,这主要得益于唐玄宗( )

A.励精图治,重用贤能 B.创立科举,选拔人才

C.创立殿试,打击贵族 D.水能载舟,亦能覆舟

二、【培优促能】

1.(2022秋·河北保定·七年级统考期中)隋朝是个短命王朝,仅传二世即亡。关于隋朝迅速灭亡的根本原因,下列说法中正确的是( )

A.科举制的确立 B.隋炀帝的暴政 C.隋末农民起义 D.隋文帝的篡位

2.(2021秋·广东揭阳·七年级统考期中)“唐高祖,起义师,除隋乱,创国基。二十传,三百载,梁灭之,国乃改。”由材料可知唐朝的建立者是

A.李渊 B.李世民 C.李建成 D.李元吉

3.(2021秋·广东揭阳·七年级统考期末)下表,为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是()

A.皇帝李世民与薛举战于泾州 B.刘文静是战役中唐军的主帅

C.唐军与薛举在泾州作战失败 D.李世民患病导致了战役失败

4.(2022秋·湖北黄冈·七年级期末)唐朝中央政权的主要机构仍然是三省六部制。在君主专政时代,国家权力是通过皇帝颁发诏令执行的。大体来说,中书省主起草诏令;门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏敕和政策。据材料可知( )

A.三省互相牵制,掣肘皇权 B.皇权始终至高无上,不受任何制约

C.三省长官均直接由科举考试选拔 D.分化相权有利于加强中央集权

5.(2022·江苏苏州·星海实验中学校考模拟预测)贞观年间,唐太宗给予一些资历深厚的元勋功臣加上“平章事”“同三品”名号,或给予一些资历较浅的官员冠以“参议朝政”“参知政事”名号,使他们可以和宰相一起参与行政。唐太宗此项措施的目的在于

A.保持官员队伍的活力 B.增加决策阶层的经验

C.保障行政决策的正确 D.分散相权以强化皇权

6.(2022·河南·二模)下面诗句反映出唐朝

和贾舍人早朝大明宫之作 王维〔唐代〕 绛情鸡人报晓筹,尚衣方进翠云袭。 九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。 曰色才临仙掌动,香烟欲傍衮龙浮。 朝罢须裁五色诏,佩声归到凤池头。

A.民族交融,关系融洽 B.中外交往,十分频繁

C.由盛转衰,蕴含危机 D.繁荣开放,盛唐气象

7.(2021秋·全国·七年级期末)某历史兴趣小组在探究“文景之治”“光武中兴”“贞观之治”和“开元盛世”等治世局面出现的共同原因时提出,当时统治者都

①重视农业生产 ②注重科举选才 ③注意减轻刑罚 ④完善三省六部制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

8.(2022秋·山东滨州·七年级统考期末)众所周知,武则天是中国历史上唯一的女皇帝,世人对她的看法却是褒贬不一。阅读下列材料,回答问题。

材料一 则天太后践祚临朝,欲收人心,尤务拔擢(提拔),开汲引(提拔)之门,进用不疑,求访无倦,非但人得荐士,亦许自举其才。所荐必行,所举辄试(及时考试),其于选士之道,岂不伤于容易哉!然而课责既严,进退皆速,不肖者旋黜,才能者骤升,是以当代谓知之明,累朝赖多士之用(以后的朝代就会有很多的可用的士子)。

——《陆宣公翰苑集》

(武)则天初革命,大搜遗逸四方之士,应制者向万人,(武)则天御洛城南门,亲自临试。

——《大唐新语》

(1)从材料一的两则史料中可得出什么共同的历史信息?

材料二 对武则天评价部分情况

史料 出处 评价

A 唐朝崔融《则天大圣皇后哀册文》 “仗义当责”“忘躯济厄”“制礼作乐”“返朴还淳”,使“四海慕化”“九夷禀朔”。

B 南宋朱熹《通鉴纲目》 “乘唐中衰,攘窃神器,任用酷吏,屠害宗支,毒流缙绅,其祸惨矣!”

(2)指出材料二中两则史料对武则天的评价有什么不同?结合所学,分析不同的原因。

材料三 郭沫若评价武则天的统治为“政启开元,治宏贞观”。

(3)依据所学知识,指出郭沫若评价武则天的理由。

(4)综上探究和所学,你认为应该如何正确评价历史人物?

三、【核心素养】

1.【历史解释】(2021·山东东营·统考中考真题)下列内容之间的关联能够体现因果关系的是

①“尊王攘夷",改革内政一齐桓公称霸②休养生息政策一文景之治

③武则天重视发展生产贞观之治 ④唐玄宗励精图治开元盛世

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.【史料实证】(2021秋·重庆长寿·七年级统考期末)阅读下表,从表中可以得到的结论是

统治者 治国措施 结果

唐太宗 虚心纳谏,广纳贤才;完善三省六部制;制定法律,减省刑法;发展科举制;严格考察官吏:重视减轻人民负担,发展经济。 “贞观之治”局面出现

武则天 打击故对官僚贵族;发展科举制度,重视选拔人才;减轻人民负担,重视发展生产。 为“开元盛世”局面出现奠定了基础

唐玄宗 重用贤能;整顿吏治;裁减冗员;发展经济,改革税制;重视文教,编修经籍。 “开元盛世”局面出现

A.武则天统治时期比唐太宗统治时期政治更加稳定

B.唐玄宗统治时期的管理机构极大膨胀

C.唐太宗、武则天、唐玄宗都是有作为的皇帝

D.武则天的统治与唐朝盛世局面无关

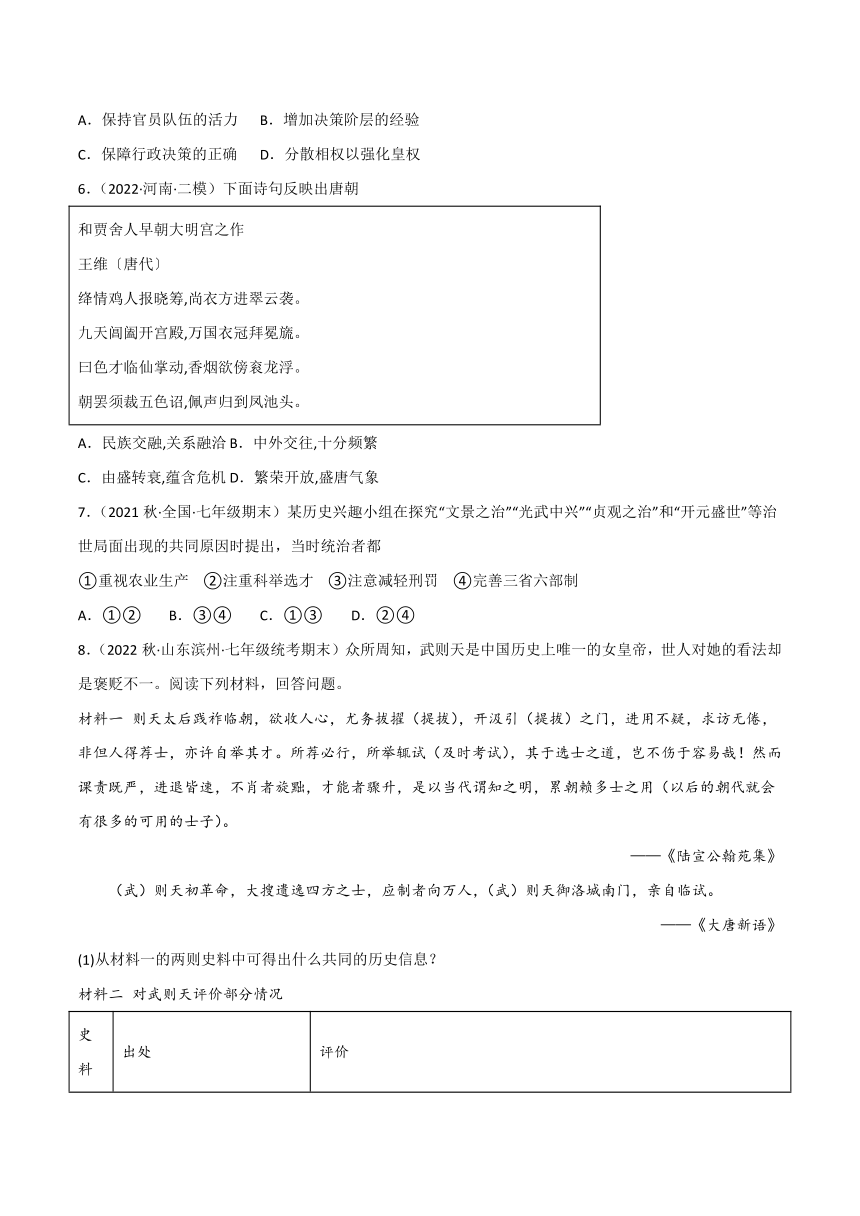

3.【时空观念】(2022秋·八年级单元测试)时间轴是学习历史的有效工具。与下方时间轴上①②相关的历史事件分别是( )

A.“文景之治”“光武中兴” B.“光武中兴”“贞观之治”

C.“贞观之治”“开元盛世” D.“文景之治”“开元盛世”

四、【挑战真题】

1.(2021·山东青岛·统考中考真题)一个朝代的兴衰与统治者的政策密切相关。从下列表格可以看出:加速三个王朝灭亡的共同政策因素是 ( )

A.实行残暴统治 B.加强中央集权 C.实行民族压迫 D.加强文化专制

2.(2022·山东滨州·统考中考真题)中华优秀传统文化博大精深。以下材料体现的共同思想是( )

·以百姓心为心——《道德经》 ·政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心——《管子·牧民》 ·民为贵,社稷次之,君为轻——《孟子·尽心下》 ·为君之道,必须先存百姓——吴兢《贞观政要》卷1《君道》

A.以民为本 B.崇德尚贤 C.天人合一 D.兼爱非攻

3.(2022·贵州毕节·统考中考真题)杜佑《通典》记载:“至(贞观)八年、九年,频至丰稔,米斗四五钱,马牛布野,外户动辄数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值二钱。”此社会状况的出现得益于( )

A.唐太宗的励精图治 B.武则天的承前启后

C.唐玄宗的开元盛世 D.宋太祖的重文轻武

4.(2022·新疆·统考中考真题)唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期。这一时期

A.开通了大运河 B.完善了三省六部制

C.开创了科举制 D.发明了活字印刷术

5.(2021·山东德州·统考中考真题)《新唐书》中写道:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。朕尝保此三鉴,内防己过。今魏征逝,一鉴亡矣。”材料中的“朕”在位期间,出现了

A.“文景之治” B.光武中兴 C.“贞观之治” D.“开元盛世”

6.(2022·广西桂林·统考中考真题)新疆尉犁克亚克库都克烽燧遗址入选2021年度中国十大考古新发现,其中出土戍边将士文书883件,文书中多次出现“开元四年”的表述。通过该遗址可了解的朝代是( )

A.唐朝 B.宋朝 C.明朝 D.清朝

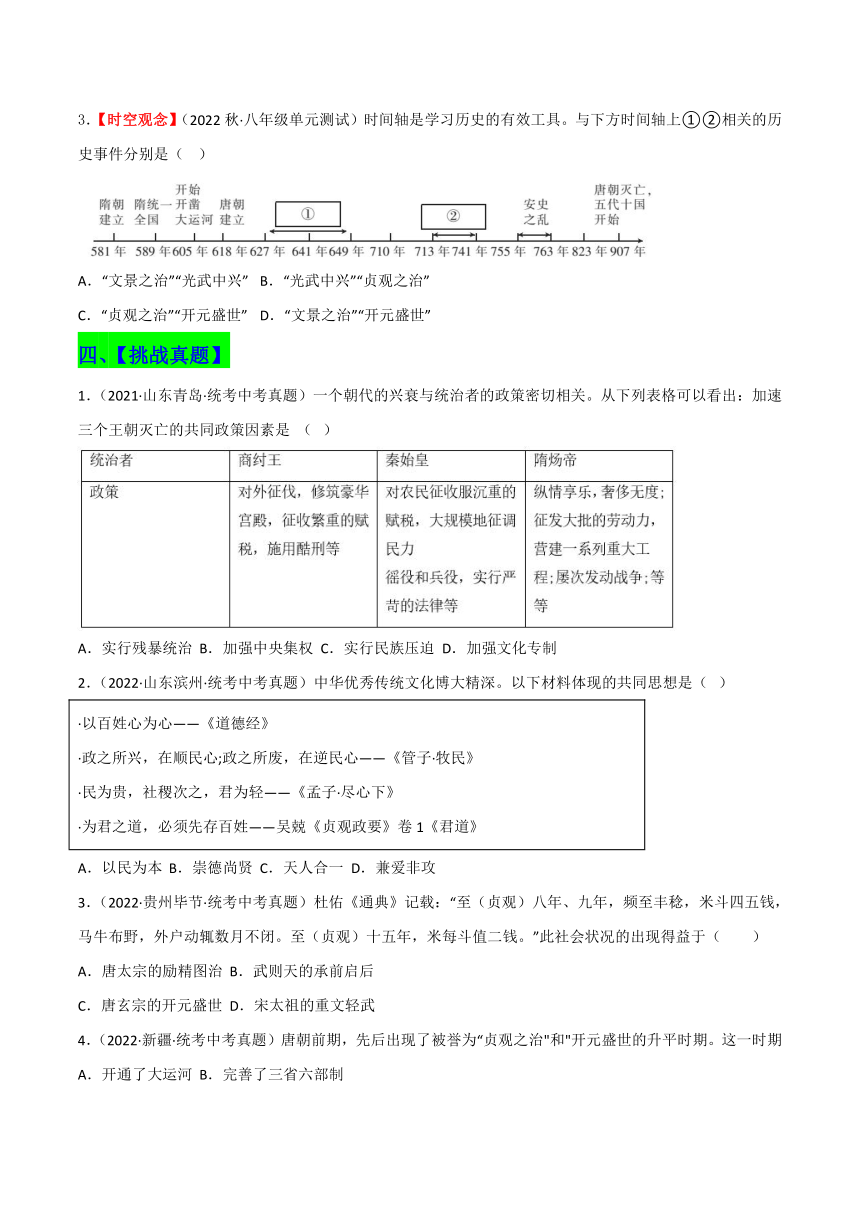

7.(2021·湖南邵阳·统考中考真题)给下图所示内容归纳主题,最合适的是( )

A.早期国家与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

8.(2021·江苏连云港·统考中考真题)运用所学知识,回答下列问题。

(1)据材料一,逐条归纳有关汉武帝时期的历史信息。

材料一:经“文景之治”,武帝时国力上升。在调整、限制、打击王国势力的过程中,郡县制逐步成为汉国家结构的主体。也正是在这个基础上,汉武帝从政治、经济、文化上采取了一系列措施,使汉帝国走向强盛。

——摘编自卜宪群《秦汉之际国家结构的演变》

(2)据材料二,概括唐太宗有关治国的想法。这些想法是否得到实施 列举相关史实说明。

材料二:贞观二年,太宗谓侍臣曰:凡事皆须务本。国以人为本…为政之要,惟在得人。用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本。

——摘自《贞观政要》

(3)综合上述材料,分析实现国家强盛的主要因素。

解析卷

(一)【夯基达标】

1.(2022春·北京昌平·九年级期末)以下材料可以用于研究秦、隋两朝( )

秦始皇时期 《史记》载:徒刑者七十余万人,乃分作阿房宫,或作骊山

隋炀帝时期 《资治通鉴》载:三月丁未……营建东京,每月役丁二百万人

A.经济发展的状况 B.走向灭亡的原因

C.边疆地区的开发 D.实现统一的影响

【答案】B

【详解】根据材料秦始皇时期“《史记》载:徒刑者七十余万人,乃分作阿房宫,或作骊山”与隋炀帝“《资治通鉴》载:三月丁未……营建东京,每月役丁二百万人”,体现出秦始皇与隋炀帝推行的都是暴政,点明了走向灭亡的原因,B项正确;材料与经济发展的状况无关,排除A项;材料与边疆地区的开发无关,排除C项;材料与实现统一的影响无关,排除D项。故选B项。

2.(2022秋·河北保定·七年级统考期末)下图是隋朝重大历史事件的时间轴,其中④处所代表的历史事件是( )

A.杨坚夺取北周政权,建立隋朝 B.隋朝灭陈,统一全国

C.开始开凿大运河 D.隋炀帝被杀,隋朝灭亡

【答案】D

【详解】根据题干“隋朝重大历史事件的时间轴”结合所学知识,④处对应的是618年,618年,隋炀帝被杀,隋朝灭亡,D项正确;杨坚夺取北周政权,建立隋朝是指581年,排除A项;隋朝灭陈,统一全国是在589年,排除B项;开凿大运河是在605年,排除C项。故选D项。

3.(2022秋·河北保定·七年级统考期末)“文死谏,武死战”是古代文臣武将的无上光荣。唐太宗统治时期,有一位大臣前后进谏200多次,被太宗皇帝称为“镜子”。这位大臣是( )

A.魏征 B.房玄龄 C.杜如晦 D.姚崇

【答案】A

【详解】根据所学知识,魏征被太宗皇帝称为“镜子”,A项正确;BCD三项不符合题意,排除BCD三项。故选A项。

4.(2022秋·八年级单元测试)唐太宗统治期间,政治比较清明,国力增强,文教昌盛,历史上称之为( )

A.文景之治 B.贞观之治 C.开元盛世 D.康乾盛世

【答案】B

【详解】根据所学知识可知唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到发展,民族关系和睦,对外交流频繁,科技文化繁荣,国力逐渐强盛,史称“贞观之治”,B项正确;文景之治是指西汉汉文帝、汉景帝统治时期出现的治世,排除A项;开元盛世是唐玄宗(李隆基)统治前期所出现的盛世,排除C项;康乾盛世是清朝的鼎盛时期,经历了康熙、雍正、乾隆三代皇帝,排除D项。故选B项。

5.(2022秋·河北唐山·七年级统考期中)王立同学撰写的历史小论文关键词:女皇帝、殿试制度、发展生产。他研究的人物是( )

A.唐高祖 B.唐高宗 C.武则天 D.唐玄宗

【答案】C

【详解】根据所学可知,武曌建立周朝,史称武周,她是中国唯一的女皇,称则天皇帝,她创立殿试制度、发展生产,为开元盛世的出现奠定了基础,C项正确;唐高祖、 唐高宗、 唐玄宗均是男性皇帝,排除ABD三项。故选C项。

6.(2022秋·山东菏泽·七年级统考期中)“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”诗人杜甫追忆了“开元盛世”时期国盛民富的盛况,这主要得益于唐玄宗( )

A.励精图治,重用贤能 B.创立科举,选拔人才

C.创立殿试,打击贵族 D.水能载舟,亦能覆舟

【答案】A

【详解】结合所学可知,唐玄宗统治前期稳定政局,励精图治。重用贤能,在贤相姚崇和宋璟辅佐下实施改革。整顿吏治,裁减冗员。发展经济,改革税制。注重文教,编修经籍。使国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。A项正确;创立科举,选拔人才的是隋炀帝,排除B项;创立殿试,打击贵族的是武则天,排除C项;水能载舟,亦能覆舟的是唐太宗,排除D项。故选A项。

二、【培优促能】

1.(2022秋·河北保定·七年级统考期中)隋朝是个短命王朝,仅传二世即亡。关于隋朝迅速灭亡的根本原因,下列说法中正确的是( )

A.科举制的确立 B.隋炀帝的暴政 C.隋末农民起义 D.隋文帝的篡位

【答案】B

【详解】根据所学知识可知,隋炀帝统治后期,暴虐无道,导致隋末农民大起义。在起义军的打击下,隋朝灭亡。B项正确;科举制的确立有利于社会稳定,排除A项;隋末农民起义不是隋朝灭亡的根本原因,排除C项;隋文帝在位时出现了开皇之治的盛世,隋朝社会稳定,经济发展,排除D项。故选B项。

2.(2021秋·广东揭阳·七年级统考期中)“唐高祖,起义师,除隋乱,创国基。二十传,三百载,梁灭之,国乃改。”由材料可知唐朝的建立者是

A.李渊 B.李世民 C.李建成 D.李元吉

【答案】A

【详解】根据材料“唐高祖,起义师,除隋乱,创国基”可知,唐朝的创立者是唐高祖李渊,A项正确;李世民是唐太宗,排除B项;李建成是唐朝的开国太子,排除C项;李元吉是唐高祖的第四个儿子,排除D项。故选A项。

3.(2021秋·广东揭阳·七年级统考期末)下表,为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是()

A.皇帝李世民与薛举战于泾州 B.刘文静是战役中唐军的主帅

C.唐军与薛举在泾州作战失败 D.李世民患病导致了战役失败

【答案】C

【详解】依据题干表格内容可知,四则材料都提到唐军与薛举在泾州作战失败,因此能够被认定的历史事实是唐军与薛举在泾州作战失败,故C正确;李世民与薛举战于泾州时还没有当皇帝,故A错误;只有《新唐书高祖本纪》提到刘文静为唐军,其他书都没有提及,故B错误;材料中只有《新唐书·太宗本纪》中提到了李世民患病导致战役的失败,故D错误。综上故选C。

4.(2022秋·湖北黄冈·七年级期末)唐朝中央政权的主要机构仍然是三省六部制。在君主专政时代,国家权力是通过皇帝颁发诏令执行的。大体来说,中书省主起草诏令;门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏敕和政策。据材料可知( )

A.三省互相牵制,掣肘皇权 B.皇权始终至高无上,不受任何制约

C.三省长官均直接由科举考试选拔 D.分化相权有利于加强中央集权

【答案】D

【详解】根据题干“中书省主起草诏令;门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏敕和政策”可知,三省分工明确,互相配合,三省六部制的设立将相权一分为三,分散相权以加强皇权,D项正确;题干强调三省分工明确,互相配合,分散相权以加强皇权,但并未提到掣肘皇权,排除A项;皇权始终至高无上,不受任何制约与史实和材料内容不符合,排除B项;题干材料并未涉及科举制的相关内容,排除C项。故选D项。

5.(2022·江苏苏州·星海实验中学校考模拟预测)贞观年间,唐太宗给予一些资历深厚的元勋功臣加上“平章事”“同三品”名号,或给予一些资历较浅的官员冠以“参议朝政”“参知政事”名号,使他们可以和宰相一起参与行政。唐太宗此项措施的目的在于

A.保持官员队伍的活力 B.增加决策阶层的经验

C.保障行政决策的正确 D.分散相权以强化皇权

【答案】D

【详解】唐太宗给予一些资历深厚的元勋功臣加上“平章事”“同三品”名号,或给予一些资历较浅的官员冠以“参议朝政”“参知政事”名号,使他们可以和宰相一起参与行政,结合所学知识可知此举是在提拔这些官员和宰相一起参与行政,分化宰相的行政权,从而分散相权以加强皇权,D项正确;题干并没有体现官员队伍的年轻化,无从得出唐太宗此举是在保持官员队伍的活力,排除A项;题干并没有说明唐太宗提拔的这些官员具有丰富的经验,而且材料反映的是和宰相一起参与行政而非决策,排除B项;“保证行政决策的正确”过于绝对化,也并非唐太宗此举的主要目的,排除C项。故选D项。

6.(2022·河南·二模)下面诗句反映出唐朝

和贾舍人早朝大明宫之作 王维〔唐代〕 绛情鸡人报晓筹,尚衣方进翠云袭。 九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。 曰色才临仙掌动,香烟欲傍衮龙浮。 朝罢须裁五色诏,佩声归到凤池头。

A.民族交融,关系融洽 B.中外交往,十分频繁

C.由盛转衰,蕴含危机 D.繁荣开放,盛唐气象

【答案】D

【详解】《和贾舍人早朝大明宫之作》这首诗利用细节描写和场景渲染,描绘了大明宫早朝时庄严华贵的气氛与皇帝的尊贵与威严,反映了繁荣开放的盛唐气象,D项正确;诗句无法体现民族交融、中外交往,排除AB项;诗句也无法体现唐朝由盛转衰,排除C项。故选D项。

7.(2021秋·全国·七年级期末)某历史兴趣小组在探究“文景之治”“光武中兴”“贞观之治”和“开元盛世”等治世局面出现的共同原因时提出,当时统治者都

①重视农业生产 ②注重科举选才 ③注意减轻刑罚 ④完善三省六部制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

【答案】C

【详解】根据所学知识可知,“文景之治”“光武中兴”“贞观之治”和“开元盛世”等治世局面出现的共同原因是都重视农业生产,注意减轻刑罚,获得了老百姓的支持,故C正确;西汉和东汉时期还没有科举制度;只有唐朝时期完善科举制度,故②④错误,排除ABD项。故选C。

8.(2022秋·山东滨州·七年级统考期末)众所周知,武则天是中国历史上唯一的女皇帝,世人对她的看法却是褒贬不一。阅读下列材料,回答问题。

材料一 则天太后践祚临朝,欲收人心,尤务拔擢(提拔),开汲引(提拔)之门,进用不疑,求访无倦,非但人得荐士,亦许自举其才。所荐必行,所举辄试(及时考试),其于选士之道,岂不伤于容易哉!然而课责既严,进退皆速,不肖者旋黜,才能者骤升,是以当代谓知之明,累朝赖多士之用(以后的朝代就会有很多的可用的士子)。

——《陆宣公翰苑集》

(武)则天初革命,大搜遗逸四方之士,应制者向万人,(武)则天御洛城南门,亲自临试。

——《大唐新语》

(1)从材料一的两则史料中可得出什么共同的历史信息?

材料二 对武则天评价部分情况

史料 出处 评价

A 唐朝崔融《则天大圣皇后哀册文》 “仗义当责”“忘躯济厄”“制礼作乐”“返朴还淳”,使“四海慕化”“九夷禀朔”。

B 南宋朱熹《通鉴纲目》 “乘唐中衰,攘窃神器,任用酷吏,屠害宗支,毒流缙绅,其祸惨矣!”

(2)指出材料二中两则史料对武则天的评价有什么不同?结合所学,分析不同的原因。

材料三 郭沫若评价武则天的统治为“政启开元,治宏贞观”。

(3)依据所学知识,指出郭沫若评价武则天的理由。

(4)综上探究和所学,你认为应该如何正确评价历史人物?

【答案】(1)共同信息:武则天对人才选拔的重视(或武则天时期重用人才)(意思相近即可)

(2)A是肯定武则天,B是否定武则天。(意思相近即可)

原因:角度立场的不同:时代的不同。(答出一个即可)

(3)理由:武则天继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产,在位期间,经济得以持续发展,人口增长,边疆得到巩固和开拓,为后来“开元盛世”的出现奠定了基础。(继续贞观,开启开元))

(4)评价人物:要把历史人物放到当时所处的“时代”这个大背景中去:要从社会发展的角度去分析;要对历史人物的功和过进行全面的分析,一分为二,切忌以偏概全;要史论结合,不能空下结论等(答出两条即可)

【解析】(1)材料一的第一则材料主要讲武则天重视人才,采用多种方式招揽人才。第二则材料讲的四武则天创立殿试,招揽人才。因此两则材料共同反映出武则天非常重视人才的选拔。

(2)第一问:A材料称赞武则天的统治使四海升平,各族朝觐。B材料则认为武则天窃夺帝位,任用酷吏,对王朝造成了危害。A材料肯定武则天。B材料否定武则天。第二问:根据所学知识可知,两者观念不同,是因为所处时代和分析视角不同。A材料是唐代崔融给武则天写的哀册文。哀册文属于哀祭文的一种。唐代时期社会风气开放,再加上武则天的统治确实延续了唐太宗以来的盛世局面。因此作者对武则天持肯定态度。B材料作者是朱熹。这一时期程朱理学发展,“存天理,灭人欲”。因此对武则天女性称帝的方式是不认可的,当然武则天本人在统治时期,也确实存在任用酷吏,杀害李唐宗室的行为。

(3)根据所学知识可知,武则天继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产。她在位期间,社会经济得以持续发展,人口持续增长,边疆得到巩固和开拓。这为后来“开元盛世”局面的出现奠定了基础。因此被评价为“政启开元,治宏贞观”。

(4)历史人物的评价要坚持两分法,同时还要将历史人物放到当时所处的“时代”这个大背景中去。

三、【核心素养】

1.【历史解释】(2021·山东东营·统考中考真题)下列内容之间的关联能够体现因果关系的是

①“尊王攘夷",改革内政一齐桓公称霸②休养生息政策一文景之治

③武则天重视发展生产贞观之治 ④唐玄宗励精图治开元盛世

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【答案】B

【详解】根据所学可知,战国时期齐国打着“尊王攘夷”的旗号,并任用管仲改革内政,使齐国强大起来,齐桓公成为春秋第一霸主,①正确;西汉初期,实行休养生息政策,使社会经济得到恢复和发展,出现文景之治的盛世局面,②正确;唐太宗统治时期出现贞观之治,之后武则天重视发展生产,促进唐朝继续发展,③因果关系关联错误;唐玄宗励精图治,出现开元盛世,④正确;①②④正确,故选B;③因果关系关联错误,故排除ACD。

2.【史料实证】(2021秋·重庆长寿·七年级统考期末)阅读下表,从表中可以得到的结论是

统治者 治国措施 结果

唐太宗 虚心纳谏,广纳贤才;完善三省六部制;制定法律,减省刑法;发展科举制;严格考察官吏:重视减轻人民负担,发展经济。 “贞观之治”局面出现

武则天 打击故对官僚贵族;发展科举制度,重视选拔人才;减轻人民负担,重视发展生产。 为“开元盛世”局面出现奠定了基础

唐玄宗 重用贤能;整顿吏治;裁减冗员;发展经济,改革税制;重视文教,编修经籍。 “开元盛世”局面出现

A.武则天统治时期比唐太宗统治时期政治更加稳定

B.唐玄宗统治时期的管理机构极大膨胀

C.唐太宗、武则天、唐玄宗都是有作为的皇帝

D.武则天的统治与唐朝盛世局面无关

【答案】C

【详解】依据表格信息“唐太宗虚心纳谏,广纳贤才...重视减轻人民负担,发展经济。”“武则天打击故对官僚贵族;发展科举制度...减轻人民负担,重视发展生产。”“唐玄宗重用贤能;整顿吏治...重视文教,编修经籍。”可知唐太宗、武则天、唐玄宗都是有作为的皇帝,唐太宗、武则天的统治为开元盛世的出现奠定了基础,故C符合题意;武则天统治时期比唐太宗统治时期政治更加稳定在题干材料中不能体现,排除A;唐玄宗统治时期的管理机构极大膨胀在题干材料中没有体现,排除B;武则天的统治与唐朝盛世局面无关的说法错误,武则天的统治“政启开元,治宏贞观”,排除D。故选C。

3.【时空观念】(2022秋·八年级单元测试)时间轴是学习历史的有效工具。与下方时间轴上①②相关的历史事件分别是( )

A.“文景之治”“光武中兴” B.“光武中兴”“贞观之治”

C.“贞观之治”“开元盛世” D.“文景之治”“开元盛世”

【答案】C

【详解】根据所学知识可知,627-649年是唐太宗统治时期,他统治时期,政治清明,经济发展,社会稳定,历史称这一时期为“贞观之治”;713-741年是唐玄宗统治时期,着一段时期政治清明,经济空前发展,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期。历史称为“开元盛世”。C项正确;文景之治是西汉初期出现的盛世,排除AD项;光武中兴是东汉初年出现的盛世,排除B项。故选C项。

四、【挑战真题】

1.(2021·山东青岛·统考中考真题)一个朝代的兴衰与统治者的政策密切相关。从下列表格可以看出:加速三个王朝灭亡的共同政策因素是 ( )

A.实行残暴统治 B.加强中央集权 C.实行民族压迫 D.加强文化专制

【答案】A

【详解】根据“征收繁重的赋税,施用酷刑”、“大规模地征调民力徭役和兵役,实行严苛的法律等”、“营建一系列重大工程,屡次发动战争”等信息可知这三个王朝的灭亡主要是统治者过度使用民力,采取了残暴的统治,A项正确;综上所述可知加速三个王朝灭亡的共同原因是统治的残暴,而非加强中央集权、民族压迫和文化专制,排除BCD项。故选A项。

2.(2022·山东滨州·统考中考真题)中华优秀传统文化博大精深。以下材料体现的共同思想是( )

·以百姓心为心——《道德经》 ·政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心——《管子·牧民》 ·民为贵,社稷次之,君为轻——《孟子·尽心下》 ·为君之道,必须先存百姓——吴兢《贞观政要》卷1《君道》

A.以民为本 B.崇德尚贤 C.天人合一 D.兼爱非攻

【答案】A

【详解】结合所学知识可知,“以百姓心为心”“政之所兴,在顺民心”“民为贵,社稷次之”“为君之道,必须先存百姓”都体现了农民的重要性,A项正确;崇德尚贤、天人合一、兼爱非攻题干都未体现,排除BCD项。故选A项。

3.(2022·贵州毕节·统考中考真题)杜佑《通典》记载:“至(贞观)八年、九年,频至丰稔,米斗四五钱,马牛布野,外户动辄数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值二钱。”此社会状况的出现得益于( )

A.唐太宗的励精图治 B.武则天的承前启后

C.唐玄宗的开元盛世 D.宋太祖的重文轻武

【答案】A

【详解】分析材料可知,反映了唐朝粮食丰收,社会安定的社会状况。贞观是唐太宗李世民的年号。唐太宗统治时期,社会经济出现繁荣景象,政治清明,经济发展较快,国力逐步加强,历史上称当时的统治为贞观之治。A项正确;“贞观”是唐太宗的年号,与武则天、唐玄宗和宋太祖无关,排除BCD项。故选A项。

4.(2022·新疆·统考中考真题)唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期。这一时期

A.开通了大运河 B.完善了三省六部制

C.开创了科举制 D.发明了活字印刷术

【答案】B

【详解】根据所学可知,唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期,这一时期完善了三省六部制,促进了政治的稳定,B项正确;隋朝开通了大运河 、 开创了科举制,宋代发明了活字印刷术,排除ACD三项。故选B项。

5.(2021·山东德州·统考中考真题)《新唐书》中写道:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。朕尝保此三鉴,内防己过。今魏征逝,一鉴亡矣。”材料中的“朕”在位期间,出现了

A.“文景之治” B.光武中兴 C.“贞观之治” D.“开元盛世”

【答案】C

【详解】根据所学可知,魏征是唐太宗时任用的贤才,唐太宗年号贞观,他在位时期,出现了“贞观之治”的局面,C项正确;“文景之治”是西汉汉文帝和汉景帝时期出现的治世局面,排除A项; 光武中兴是东汉光武帝刘秀在位时期的统治局面,排除B项;“开元盛世”是唐玄宗时期出现的盛世局面,排除D项。故选C项。

6.(2022·广西桂林·统考中考真题)新疆尉犁克亚克库都克烽燧遗址入选2021年度中国十大考古新发现,其中出土戍边将士文书883件,文书中多次出现“开元四年”的表述。通过该遗址可了解的朝代是( )

A.唐朝 B.宋朝 C.明朝 D.清朝

【答案】A

【详解】根据题干“开元四年”结合所学知识,开元是唐玄宗的年号,故该遗址可能的朝代是唐朝,A项正确;宋朝、明朝、清朝与“开元四年”无关,排除BCD项。故选A项。

7.(2021·湖南邵阳·统考中考真题)给下图所示内容归纳主题,最合适的是( )

A.早期国家与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

【答案】C

【详解】依据图片信息“隋朝的统一与灭亡、贞观之治、开元盛世、盛唐气象、唐朝的中外文化交流”结合所学知识可知,题干信息体现的是隋唐的繁荣与开放,故C符合题意;早期国家与社会变革是夏商周的时代特征,排除A;政权分立与民族交融是三国两晋南北朝的时代特征,排除B;民族关系发展和社会变化是辽宋夏金元的时代特征,排除D。故选C。

8.(2021·江苏连云港·统考中考真题)运用所学知识,回答下列问题。

(1)据材料一,逐条归纳有关汉武帝时期的历史信息。

材料一:经“文景之治”,武帝时国力上升。在调整、限制、打击王国势力的过程中,郡县制逐步成为汉国家结构的主体。也正是在这个基础上,汉武帝从政治、经济、文化上采取了一系列措施,使汉帝国走向强盛。

——摘编自卜宪群《秦汉之际国家结构的演变》

(2)据材料二,概括唐太宗有关治国的想法。这些想法是否得到实施 列举相关史实说明。

材料二:贞观二年,太宗谓侍臣曰:凡事皆须务本。国以人为本…为政之要,惟在得人。用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本。

——摘自《贞观政要》

(3)综合上述材料,分析实现国家强盛的主要因素。

【答案】(1)历史信息国力上升;郡县制成为国家主体;走向强盛。

(2)①想法要务本;以人为本;用人要各尽其才;用人注重德才兼备。(任意2点)

②是

③说明:重用魏征、房玄龄、杜如晦等;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;严格考查各级官吏政绩。(任意2点)

(3)主要因素:国家统一;注重培养人才,选拔人才;以民为本。(任意2点)

【详解】(1)据材料一“武帝时国力上升”,可知:国力上升;据材料一“郡县制逐步成为汉国家结构的主体”,可知:郡县制成为国家主体;据材料一“使汉帝国走向强盛”,可知:走向强盛。

(2)①据材料二“凡事皆须务本。国以人为本…为政之要,惟在得人。用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本”,概括可知:唐太宗有关治国的想法有:要务本;以人为本;用人要各尽其才;用人注重德才兼备。②结合所学可知:唐太宗的这些治国的想法都得到了实施;③结合所学可知:唐太宗统治时期虚心纳谏,善用人才,重用魏征、房玄龄、杜如晦等;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;严格考查各级官吏政绩。

(3)开放性设问,结合上述材料及所学知识,围绕“实现国家强盛”作答,言之成理即可。如:国家统一;注重培养人才,选拔人才;以民为本。(任意2点)

(一)【夯基达标】

1.(2022春·北京昌平·九年级期末)以下材料可以用于研究秦、隋两朝( )

秦始皇时期 《史记》载:徒刑者七十余万人,乃分作阿房宫,或作骊山

隋炀帝时期 《资治通鉴》载:三月丁未……营建东京,每月役丁二百万人

A.经济发展的状况 B.走向灭亡的原因

C.边疆地区的开发 D.实现统一的影响

2.(2022秋·河北保定·七年级统考期末)下图是隋朝重大历史事件的时间轴,其中④处所代表的历史事件是( )

A.杨坚夺取北周政权,建立隋朝 B.隋朝灭陈,统一全国

C.开始开凿大运河 D.隋炀帝被杀,隋朝灭亡

3.(2022秋·河北保定·七年级统考期末)“文死谏,武死战”是古代文臣武将的无上光荣。唐太宗统治时期,有一位大臣前后进谏200多次,被太宗皇帝称为“镜子”。这位大臣是( )

A.魏征 B.房玄龄 C.杜如晦 D.姚崇

4.(2022秋·八年级单元测试)唐太宗统治期间,政治比较清明,国力增强,文教昌盛,历史上称之为( )

A.文景之治 B.贞观之治 C.开元盛世 D.康乾盛世

5.(2022秋·河北唐山·七年级统考期中)王立同学撰写的历史小论文关键词:女皇帝、殿试制度、发展生产。他研究的人物是( )

A.唐高祖 B.唐高宗 C.武则天 D.唐玄宗

6.(2022秋·山东菏泽·七年级统考期中)“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”诗人杜甫追忆了“开元盛世”时期国盛民富的盛况,这主要得益于唐玄宗( )

A.励精图治,重用贤能 B.创立科举,选拔人才

C.创立殿试,打击贵族 D.水能载舟,亦能覆舟

二、【培优促能】

1.(2022秋·河北保定·七年级统考期中)隋朝是个短命王朝,仅传二世即亡。关于隋朝迅速灭亡的根本原因,下列说法中正确的是( )

A.科举制的确立 B.隋炀帝的暴政 C.隋末农民起义 D.隋文帝的篡位

2.(2021秋·广东揭阳·七年级统考期中)“唐高祖,起义师,除隋乱,创国基。二十传,三百载,梁灭之,国乃改。”由材料可知唐朝的建立者是

A.李渊 B.李世民 C.李建成 D.李元吉

3.(2021秋·广东揭阳·七年级统考期末)下表,为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是()

A.皇帝李世民与薛举战于泾州 B.刘文静是战役中唐军的主帅

C.唐军与薛举在泾州作战失败 D.李世民患病导致了战役失败

4.(2022秋·湖北黄冈·七年级期末)唐朝中央政权的主要机构仍然是三省六部制。在君主专政时代,国家权力是通过皇帝颁发诏令执行的。大体来说,中书省主起草诏令;门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏敕和政策。据材料可知( )

A.三省互相牵制,掣肘皇权 B.皇权始终至高无上,不受任何制约

C.三省长官均直接由科举考试选拔 D.分化相权有利于加强中央集权

5.(2022·江苏苏州·星海实验中学校考模拟预测)贞观年间,唐太宗给予一些资历深厚的元勋功臣加上“平章事”“同三品”名号,或给予一些资历较浅的官员冠以“参议朝政”“参知政事”名号,使他们可以和宰相一起参与行政。唐太宗此项措施的目的在于

A.保持官员队伍的活力 B.增加决策阶层的经验

C.保障行政决策的正确 D.分散相权以强化皇权

6.(2022·河南·二模)下面诗句反映出唐朝

和贾舍人早朝大明宫之作 王维〔唐代〕 绛情鸡人报晓筹,尚衣方进翠云袭。 九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。 曰色才临仙掌动,香烟欲傍衮龙浮。 朝罢须裁五色诏,佩声归到凤池头。

A.民族交融,关系融洽 B.中外交往,十分频繁

C.由盛转衰,蕴含危机 D.繁荣开放,盛唐气象

7.(2021秋·全国·七年级期末)某历史兴趣小组在探究“文景之治”“光武中兴”“贞观之治”和“开元盛世”等治世局面出现的共同原因时提出,当时统治者都

①重视农业生产 ②注重科举选才 ③注意减轻刑罚 ④完善三省六部制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

8.(2022秋·山东滨州·七年级统考期末)众所周知,武则天是中国历史上唯一的女皇帝,世人对她的看法却是褒贬不一。阅读下列材料,回答问题。

材料一 则天太后践祚临朝,欲收人心,尤务拔擢(提拔),开汲引(提拔)之门,进用不疑,求访无倦,非但人得荐士,亦许自举其才。所荐必行,所举辄试(及时考试),其于选士之道,岂不伤于容易哉!然而课责既严,进退皆速,不肖者旋黜,才能者骤升,是以当代谓知之明,累朝赖多士之用(以后的朝代就会有很多的可用的士子)。

——《陆宣公翰苑集》

(武)则天初革命,大搜遗逸四方之士,应制者向万人,(武)则天御洛城南门,亲自临试。

——《大唐新语》

(1)从材料一的两则史料中可得出什么共同的历史信息?

材料二 对武则天评价部分情况

史料 出处 评价

A 唐朝崔融《则天大圣皇后哀册文》 “仗义当责”“忘躯济厄”“制礼作乐”“返朴还淳”,使“四海慕化”“九夷禀朔”。

B 南宋朱熹《通鉴纲目》 “乘唐中衰,攘窃神器,任用酷吏,屠害宗支,毒流缙绅,其祸惨矣!”

(2)指出材料二中两则史料对武则天的评价有什么不同?结合所学,分析不同的原因。

材料三 郭沫若评价武则天的统治为“政启开元,治宏贞观”。

(3)依据所学知识,指出郭沫若评价武则天的理由。

(4)综上探究和所学,你认为应该如何正确评价历史人物?

三、【核心素养】

1.【历史解释】(2021·山东东营·统考中考真题)下列内容之间的关联能够体现因果关系的是

①“尊王攘夷",改革内政一齐桓公称霸②休养生息政策一文景之治

③武则天重视发展生产贞观之治 ④唐玄宗励精图治开元盛世

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.【史料实证】(2021秋·重庆长寿·七年级统考期末)阅读下表,从表中可以得到的结论是

统治者 治国措施 结果

唐太宗 虚心纳谏,广纳贤才;完善三省六部制;制定法律,减省刑法;发展科举制;严格考察官吏:重视减轻人民负担,发展经济。 “贞观之治”局面出现

武则天 打击故对官僚贵族;发展科举制度,重视选拔人才;减轻人民负担,重视发展生产。 为“开元盛世”局面出现奠定了基础

唐玄宗 重用贤能;整顿吏治;裁减冗员;发展经济,改革税制;重视文教,编修经籍。 “开元盛世”局面出现

A.武则天统治时期比唐太宗统治时期政治更加稳定

B.唐玄宗统治时期的管理机构极大膨胀

C.唐太宗、武则天、唐玄宗都是有作为的皇帝

D.武则天的统治与唐朝盛世局面无关

3.【时空观念】(2022秋·八年级单元测试)时间轴是学习历史的有效工具。与下方时间轴上①②相关的历史事件分别是( )

A.“文景之治”“光武中兴” B.“光武中兴”“贞观之治”

C.“贞观之治”“开元盛世” D.“文景之治”“开元盛世”

四、【挑战真题】

1.(2021·山东青岛·统考中考真题)一个朝代的兴衰与统治者的政策密切相关。从下列表格可以看出:加速三个王朝灭亡的共同政策因素是 ( )

A.实行残暴统治 B.加强中央集权 C.实行民族压迫 D.加强文化专制

2.(2022·山东滨州·统考中考真题)中华优秀传统文化博大精深。以下材料体现的共同思想是( )

·以百姓心为心——《道德经》 ·政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心——《管子·牧民》 ·民为贵,社稷次之,君为轻——《孟子·尽心下》 ·为君之道,必须先存百姓——吴兢《贞观政要》卷1《君道》

A.以民为本 B.崇德尚贤 C.天人合一 D.兼爱非攻

3.(2022·贵州毕节·统考中考真题)杜佑《通典》记载:“至(贞观)八年、九年,频至丰稔,米斗四五钱,马牛布野,外户动辄数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值二钱。”此社会状况的出现得益于( )

A.唐太宗的励精图治 B.武则天的承前启后

C.唐玄宗的开元盛世 D.宋太祖的重文轻武

4.(2022·新疆·统考中考真题)唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期。这一时期

A.开通了大运河 B.完善了三省六部制

C.开创了科举制 D.发明了活字印刷术

5.(2021·山东德州·统考中考真题)《新唐书》中写道:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。朕尝保此三鉴,内防己过。今魏征逝,一鉴亡矣。”材料中的“朕”在位期间,出现了

A.“文景之治” B.光武中兴 C.“贞观之治” D.“开元盛世”

6.(2022·广西桂林·统考中考真题)新疆尉犁克亚克库都克烽燧遗址入选2021年度中国十大考古新发现,其中出土戍边将士文书883件,文书中多次出现“开元四年”的表述。通过该遗址可了解的朝代是( )

A.唐朝 B.宋朝 C.明朝 D.清朝

7.(2021·湖南邵阳·统考中考真题)给下图所示内容归纳主题,最合适的是( )

A.早期国家与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

8.(2021·江苏连云港·统考中考真题)运用所学知识,回答下列问题。

(1)据材料一,逐条归纳有关汉武帝时期的历史信息。

材料一:经“文景之治”,武帝时国力上升。在调整、限制、打击王国势力的过程中,郡县制逐步成为汉国家结构的主体。也正是在这个基础上,汉武帝从政治、经济、文化上采取了一系列措施,使汉帝国走向强盛。

——摘编自卜宪群《秦汉之际国家结构的演变》

(2)据材料二,概括唐太宗有关治国的想法。这些想法是否得到实施 列举相关史实说明。

材料二:贞观二年,太宗谓侍臣曰:凡事皆须务本。国以人为本…为政之要,惟在得人。用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本。

——摘自《贞观政要》

(3)综合上述材料,分析实现国家强盛的主要因素。

解析卷

(一)【夯基达标】

1.(2022春·北京昌平·九年级期末)以下材料可以用于研究秦、隋两朝( )

秦始皇时期 《史记》载:徒刑者七十余万人,乃分作阿房宫,或作骊山

隋炀帝时期 《资治通鉴》载:三月丁未……营建东京,每月役丁二百万人

A.经济发展的状况 B.走向灭亡的原因

C.边疆地区的开发 D.实现统一的影响

【答案】B

【详解】根据材料秦始皇时期“《史记》载:徒刑者七十余万人,乃分作阿房宫,或作骊山”与隋炀帝“《资治通鉴》载:三月丁未……营建东京,每月役丁二百万人”,体现出秦始皇与隋炀帝推行的都是暴政,点明了走向灭亡的原因,B项正确;材料与经济发展的状况无关,排除A项;材料与边疆地区的开发无关,排除C项;材料与实现统一的影响无关,排除D项。故选B项。

2.(2022秋·河北保定·七年级统考期末)下图是隋朝重大历史事件的时间轴,其中④处所代表的历史事件是( )

A.杨坚夺取北周政权,建立隋朝 B.隋朝灭陈,统一全国

C.开始开凿大运河 D.隋炀帝被杀,隋朝灭亡

【答案】D

【详解】根据题干“隋朝重大历史事件的时间轴”结合所学知识,④处对应的是618年,618年,隋炀帝被杀,隋朝灭亡,D项正确;杨坚夺取北周政权,建立隋朝是指581年,排除A项;隋朝灭陈,统一全国是在589年,排除B项;开凿大运河是在605年,排除C项。故选D项。

3.(2022秋·河北保定·七年级统考期末)“文死谏,武死战”是古代文臣武将的无上光荣。唐太宗统治时期,有一位大臣前后进谏200多次,被太宗皇帝称为“镜子”。这位大臣是( )

A.魏征 B.房玄龄 C.杜如晦 D.姚崇

【答案】A

【详解】根据所学知识,魏征被太宗皇帝称为“镜子”,A项正确;BCD三项不符合题意,排除BCD三项。故选A项。

4.(2022秋·八年级单元测试)唐太宗统治期间,政治比较清明,国力增强,文教昌盛,历史上称之为( )

A.文景之治 B.贞观之治 C.开元盛世 D.康乾盛世

【答案】B

【详解】根据所学知识可知唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到发展,民族关系和睦,对外交流频繁,科技文化繁荣,国力逐渐强盛,史称“贞观之治”,B项正确;文景之治是指西汉汉文帝、汉景帝统治时期出现的治世,排除A项;开元盛世是唐玄宗(李隆基)统治前期所出现的盛世,排除C项;康乾盛世是清朝的鼎盛时期,经历了康熙、雍正、乾隆三代皇帝,排除D项。故选B项。

5.(2022秋·河北唐山·七年级统考期中)王立同学撰写的历史小论文关键词:女皇帝、殿试制度、发展生产。他研究的人物是( )

A.唐高祖 B.唐高宗 C.武则天 D.唐玄宗

【答案】C

【详解】根据所学可知,武曌建立周朝,史称武周,她是中国唯一的女皇,称则天皇帝,她创立殿试制度、发展生产,为开元盛世的出现奠定了基础,C项正确;唐高祖、 唐高宗、 唐玄宗均是男性皇帝,排除ABD三项。故选C项。

6.(2022秋·山东菏泽·七年级统考期中)“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”诗人杜甫追忆了“开元盛世”时期国盛民富的盛况,这主要得益于唐玄宗( )

A.励精图治,重用贤能 B.创立科举,选拔人才

C.创立殿试,打击贵族 D.水能载舟,亦能覆舟

【答案】A

【详解】结合所学可知,唐玄宗统治前期稳定政局,励精图治。重用贤能,在贤相姚崇和宋璟辅佐下实施改革。整顿吏治,裁减冗员。发展经济,改革税制。注重文教,编修经籍。使国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。A项正确;创立科举,选拔人才的是隋炀帝,排除B项;创立殿试,打击贵族的是武则天,排除C项;水能载舟,亦能覆舟的是唐太宗,排除D项。故选A项。

二、【培优促能】

1.(2022秋·河北保定·七年级统考期中)隋朝是个短命王朝,仅传二世即亡。关于隋朝迅速灭亡的根本原因,下列说法中正确的是( )

A.科举制的确立 B.隋炀帝的暴政 C.隋末农民起义 D.隋文帝的篡位

【答案】B

【详解】根据所学知识可知,隋炀帝统治后期,暴虐无道,导致隋末农民大起义。在起义军的打击下,隋朝灭亡。B项正确;科举制的确立有利于社会稳定,排除A项;隋末农民起义不是隋朝灭亡的根本原因,排除C项;隋文帝在位时出现了开皇之治的盛世,隋朝社会稳定,经济发展,排除D项。故选B项。

2.(2021秋·广东揭阳·七年级统考期中)“唐高祖,起义师,除隋乱,创国基。二十传,三百载,梁灭之,国乃改。”由材料可知唐朝的建立者是

A.李渊 B.李世民 C.李建成 D.李元吉

【答案】A

【详解】根据材料“唐高祖,起义师,除隋乱,创国基”可知,唐朝的创立者是唐高祖李渊,A项正确;李世民是唐太宗,排除B项;李建成是唐朝的开国太子,排除C项;李元吉是唐高祖的第四个儿子,排除D项。故选A项。

3.(2021秋·广东揭阳·七年级统考期末)下表,为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是()

A.皇帝李世民与薛举战于泾州 B.刘文静是战役中唐军的主帅

C.唐军与薛举在泾州作战失败 D.李世民患病导致了战役失败

【答案】C

【详解】依据题干表格内容可知,四则材料都提到唐军与薛举在泾州作战失败,因此能够被认定的历史事实是唐军与薛举在泾州作战失败,故C正确;李世民与薛举战于泾州时还没有当皇帝,故A错误;只有《新唐书高祖本纪》提到刘文静为唐军,其他书都没有提及,故B错误;材料中只有《新唐书·太宗本纪》中提到了李世民患病导致战役的失败,故D错误。综上故选C。

4.(2022秋·湖北黄冈·七年级期末)唐朝中央政权的主要机构仍然是三省六部制。在君主专政时代,国家权力是通过皇帝颁发诏令执行的。大体来说,中书省主起草诏令;门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏敕和政策。据材料可知( )

A.三省互相牵制,掣肘皇权 B.皇权始终至高无上,不受任何制约

C.三省长官均直接由科举考试选拔 D.分化相权有利于加强中央集权

【答案】D

【详解】根据题干“中书省主起草诏令;门下省主审议诏令,是决策机构;尚书省是执行机构,下辖六部,负责贯彻各项诏敕和政策”可知,三省分工明确,互相配合,三省六部制的设立将相权一分为三,分散相权以加强皇权,D项正确;题干强调三省分工明确,互相配合,分散相权以加强皇权,但并未提到掣肘皇权,排除A项;皇权始终至高无上,不受任何制约与史实和材料内容不符合,排除B项;题干材料并未涉及科举制的相关内容,排除C项。故选D项。

5.(2022·江苏苏州·星海实验中学校考模拟预测)贞观年间,唐太宗给予一些资历深厚的元勋功臣加上“平章事”“同三品”名号,或给予一些资历较浅的官员冠以“参议朝政”“参知政事”名号,使他们可以和宰相一起参与行政。唐太宗此项措施的目的在于

A.保持官员队伍的活力 B.增加决策阶层的经验

C.保障行政决策的正确 D.分散相权以强化皇权

【答案】D

【详解】唐太宗给予一些资历深厚的元勋功臣加上“平章事”“同三品”名号,或给予一些资历较浅的官员冠以“参议朝政”“参知政事”名号,使他们可以和宰相一起参与行政,结合所学知识可知此举是在提拔这些官员和宰相一起参与行政,分化宰相的行政权,从而分散相权以加强皇权,D项正确;题干并没有体现官员队伍的年轻化,无从得出唐太宗此举是在保持官员队伍的活力,排除A项;题干并没有说明唐太宗提拔的这些官员具有丰富的经验,而且材料反映的是和宰相一起参与行政而非决策,排除B项;“保证行政决策的正确”过于绝对化,也并非唐太宗此举的主要目的,排除C项。故选D项。

6.(2022·河南·二模)下面诗句反映出唐朝

和贾舍人早朝大明宫之作 王维〔唐代〕 绛情鸡人报晓筹,尚衣方进翠云袭。 九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。 曰色才临仙掌动,香烟欲傍衮龙浮。 朝罢须裁五色诏,佩声归到凤池头。

A.民族交融,关系融洽 B.中外交往,十分频繁

C.由盛转衰,蕴含危机 D.繁荣开放,盛唐气象

【答案】D

【详解】《和贾舍人早朝大明宫之作》这首诗利用细节描写和场景渲染,描绘了大明宫早朝时庄严华贵的气氛与皇帝的尊贵与威严,反映了繁荣开放的盛唐气象,D项正确;诗句无法体现民族交融、中外交往,排除AB项;诗句也无法体现唐朝由盛转衰,排除C项。故选D项。

7.(2021秋·全国·七年级期末)某历史兴趣小组在探究“文景之治”“光武中兴”“贞观之治”和“开元盛世”等治世局面出现的共同原因时提出,当时统治者都

①重视农业生产 ②注重科举选才 ③注意减轻刑罚 ④完善三省六部制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

【答案】C

【详解】根据所学知识可知,“文景之治”“光武中兴”“贞观之治”和“开元盛世”等治世局面出现的共同原因是都重视农业生产,注意减轻刑罚,获得了老百姓的支持,故C正确;西汉和东汉时期还没有科举制度;只有唐朝时期完善科举制度,故②④错误,排除ABD项。故选C。

8.(2022秋·山东滨州·七年级统考期末)众所周知,武则天是中国历史上唯一的女皇帝,世人对她的看法却是褒贬不一。阅读下列材料,回答问题。

材料一 则天太后践祚临朝,欲收人心,尤务拔擢(提拔),开汲引(提拔)之门,进用不疑,求访无倦,非但人得荐士,亦许自举其才。所荐必行,所举辄试(及时考试),其于选士之道,岂不伤于容易哉!然而课责既严,进退皆速,不肖者旋黜,才能者骤升,是以当代谓知之明,累朝赖多士之用(以后的朝代就会有很多的可用的士子)。

——《陆宣公翰苑集》

(武)则天初革命,大搜遗逸四方之士,应制者向万人,(武)则天御洛城南门,亲自临试。

——《大唐新语》

(1)从材料一的两则史料中可得出什么共同的历史信息?

材料二 对武则天评价部分情况

史料 出处 评价

A 唐朝崔融《则天大圣皇后哀册文》 “仗义当责”“忘躯济厄”“制礼作乐”“返朴还淳”,使“四海慕化”“九夷禀朔”。

B 南宋朱熹《通鉴纲目》 “乘唐中衰,攘窃神器,任用酷吏,屠害宗支,毒流缙绅,其祸惨矣!”

(2)指出材料二中两则史料对武则天的评价有什么不同?结合所学,分析不同的原因。

材料三 郭沫若评价武则天的统治为“政启开元,治宏贞观”。

(3)依据所学知识,指出郭沫若评价武则天的理由。

(4)综上探究和所学,你认为应该如何正确评价历史人物?

【答案】(1)共同信息:武则天对人才选拔的重视(或武则天时期重用人才)(意思相近即可)

(2)A是肯定武则天,B是否定武则天。(意思相近即可)

原因:角度立场的不同:时代的不同。(答出一个即可)

(3)理由:武则天继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产,在位期间,经济得以持续发展,人口增长,边疆得到巩固和开拓,为后来“开元盛世”的出现奠定了基础。(继续贞观,开启开元))

(4)评价人物:要把历史人物放到当时所处的“时代”这个大背景中去:要从社会发展的角度去分析;要对历史人物的功和过进行全面的分析,一分为二,切忌以偏概全;要史论结合,不能空下结论等(答出两条即可)

【解析】(1)材料一的第一则材料主要讲武则天重视人才,采用多种方式招揽人才。第二则材料讲的四武则天创立殿试,招揽人才。因此两则材料共同反映出武则天非常重视人才的选拔。

(2)第一问:A材料称赞武则天的统治使四海升平,各族朝觐。B材料则认为武则天窃夺帝位,任用酷吏,对王朝造成了危害。A材料肯定武则天。B材料否定武则天。第二问:根据所学知识可知,两者观念不同,是因为所处时代和分析视角不同。A材料是唐代崔融给武则天写的哀册文。哀册文属于哀祭文的一种。唐代时期社会风气开放,再加上武则天的统治确实延续了唐太宗以来的盛世局面。因此作者对武则天持肯定态度。B材料作者是朱熹。这一时期程朱理学发展,“存天理,灭人欲”。因此对武则天女性称帝的方式是不认可的,当然武则天本人在统治时期,也确实存在任用酷吏,杀害李唐宗室的行为。

(3)根据所学知识可知,武则天继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产。她在位期间,社会经济得以持续发展,人口持续增长,边疆得到巩固和开拓。这为后来“开元盛世”局面的出现奠定了基础。因此被评价为“政启开元,治宏贞观”。

(4)历史人物的评价要坚持两分法,同时还要将历史人物放到当时所处的“时代”这个大背景中去。

三、【核心素养】

1.【历史解释】(2021·山东东营·统考中考真题)下列内容之间的关联能够体现因果关系的是

①“尊王攘夷",改革内政一齐桓公称霸②休养生息政策一文景之治

③武则天重视发展生产贞观之治 ④唐玄宗励精图治开元盛世

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【答案】B

【详解】根据所学可知,战国时期齐国打着“尊王攘夷”的旗号,并任用管仲改革内政,使齐国强大起来,齐桓公成为春秋第一霸主,①正确;西汉初期,实行休养生息政策,使社会经济得到恢复和发展,出现文景之治的盛世局面,②正确;唐太宗统治时期出现贞观之治,之后武则天重视发展生产,促进唐朝继续发展,③因果关系关联错误;唐玄宗励精图治,出现开元盛世,④正确;①②④正确,故选B;③因果关系关联错误,故排除ACD。

2.【史料实证】(2021秋·重庆长寿·七年级统考期末)阅读下表,从表中可以得到的结论是

统治者 治国措施 结果

唐太宗 虚心纳谏,广纳贤才;完善三省六部制;制定法律,减省刑法;发展科举制;严格考察官吏:重视减轻人民负担,发展经济。 “贞观之治”局面出现

武则天 打击故对官僚贵族;发展科举制度,重视选拔人才;减轻人民负担,重视发展生产。 为“开元盛世”局面出现奠定了基础

唐玄宗 重用贤能;整顿吏治;裁减冗员;发展经济,改革税制;重视文教,编修经籍。 “开元盛世”局面出现

A.武则天统治时期比唐太宗统治时期政治更加稳定

B.唐玄宗统治时期的管理机构极大膨胀

C.唐太宗、武则天、唐玄宗都是有作为的皇帝

D.武则天的统治与唐朝盛世局面无关

【答案】C

【详解】依据表格信息“唐太宗虚心纳谏,广纳贤才...重视减轻人民负担,发展经济。”“武则天打击故对官僚贵族;发展科举制度...减轻人民负担,重视发展生产。”“唐玄宗重用贤能;整顿吏治...重视文教,编修经籍。”可知唐太宗、武则天、唐玄宗都是有作为的皇帝,唐太宗、武则天的统治为开元盛世的出现奠定了基础,故C符合题意;武则天统治时期比唐太宗统治时期政治更加稳定在题干材料中不能体现,排除A;唐玄宗统治时期的管理机构极大膨胀在题干材料中没有体现,排除B;武则天的统治与唐朝盛世局面无关的说法错误,武则天的统治“政启开元,治宏贞观”,排除D。故选C。

3.【时空观念】(2022秋·八年级单元测试)时间轴是学习历史的有效工具。与下方时间轴上①②相关的历史事件分别是( )

A.“文景之治”“光武中兴” B.“光武中兴”“贞观之治”

C.“贞观之治”“开元盛世” D.“文景之治”“开元盛世”

【答案】C

【详解】根据所学知识可知,627-649年是唐太宗统治时期,他统治时期,政治清明,经济发展,社会稳定,历史称这一时期为“贞观之治”;713-741年是唐玄宗统治时期,着一段时期政治清明,经济空前发展,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期。历史称为“开元盛世”。C项正确;文景之治是西汉初期出现的盛世,排除AD项;光武中兴是东汉初年出现的盛世,排除B项。故选C项。

四、【挑战真题】

1.(2021·山东青岛·统考中考真题)一个朝代的兴衰与统治者的政策密切相关。从下列表格可以看出:加速三个王朝灭亡的共同政策因素是 ( )

A.实行残暴统治 B.加强中央集权 C.实行民族压迫 D.加强文化专制

【答案】A

【详解】根据“征收繁重的赋税,施用酷刑”、“大规模地征调民力徭役和兵役,实行严苛的法律等”、“营建一系列重大工程,屡次发动战争”等信息可知这三个王朝的灭亡主要是统治者过度使用民力,采取了残暴的统治,A项正确;综上所述可知加速三个王朝灭亡的共同原因是统治的残暴,而非加强中央集权、民族压迫和文化专制,排除BCD项。故选A项。

2.(2022·山东滨州·统考中考真题)中华优秀传统文化博大精深。以下材料体现的共同思想是( )

·以百姓心为心——《道德经》 ·政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心——《管子·牧民》 ·民为贵,社稷次之,君为轻——《孟子·尽心下》 ·为君之道,必须先存百姓——吴兢《贞观政要》卷1《君道》

A.以民为本 B.崇德尚贤 C.天人合一 D.兼爱非攻

【答案】A

【详解】结合所学知识可知,“以百姓心为心”“政之所兴,在顺民心”“民为贵,社稷次之”“为君之道,必须先存百姓”都体现了农民的重要性,A项正确;崇德尚贤、天人合一、兼爱非攻题干都未体现,排除BCD项。故选A项。

3.(2022·贵州毕节·统考中考真题)杜佑《通典》记载:“至(贞观)八年、九年,频至丰稔,米斗四五钱,马牛布野,外户动辄数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值二钱。”此社会状况的出现得益于( )

A.唐太宗的励精图治 B.武则天的承前启后

C.唐玄宗的开元盛世 D.宋太祖的重文轻武

【答案】A

【详解】分析材料可知,反映了唐朝粮食丰收,社会安定的社会状况。贞观是唐太宗李世民的年号。唐太宗统治时期,社会经济出现繁荣景象,政治清明,经济发展较快,国力逐步加强,历史上称当时的统治为贞观之治。A项正确;“贞观”是唐太宗的年号,与武则天、唐玄宗和宋太祖无关,排除BCD项。故选A项。

4.(2022·新疆·统考中考真题)唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期。这一时期

A.开通了大运河 B.完善了三省六部制

C.开创了科举制 D.发明了活字印刷术

【答案】B

【详解】根据所学可知,唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期,这一时期完善了三省六部制,促进了政治的稳定,B项正确;隋朝开通了大运河 、 开创了科举制,宋代发明了活字印刷术,排除ACD三项。故选B项。

5.(2021·山东德州·统考中考真题)《新唐书》中写道:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。朕尝保此三鉴,内防己过。今魏征逝,一鉴亡矣。”材料中的“朕”在位期间,出现了

A.“文景之治” B.光武中兴 C.“贞观之治” D.“开元盛世”

【答案】C

【详解】根据所学可知,魏征是唐太宗时任用的贤才,唐太宗年号贞观,他在位时期,出现了“贞观之治”的局面,C项正确;“文景之治”是西汉汉文帝和汉景帝时期出现的治世局面,排除A项; 光武中兴是东汉光武帝刘秀在位时期的统治局面,排除B项;“开元盛世”是唐玄宗时期出现的盛世局面,排除D项。故选C项。

6.(2022·广西桂林·统考中考真题)新疆尉犁克亚克库都克烽燧遗址入选2021年度中国十大考古新发现,其中出土戍边将士文书883件,文书中多次出现“开元四年”的表述。通过该遗址可了解的朝代是( )

A.唐朝 B.宋朝 C.明朝 D.清朝

【答案】A

【详解】根据题干“开元四年”结合所学知识,开元是唐玄宗的年号,故该遗址可能的朝代是唐朝,A项正确;宋朝、明朝、清朝与“开元四年”无关,排除BCD项。故选A项。

7.(2021·湖南邵阳·统考中考真题)给下图所示内容归纳主题,最合适的是( )

A.早期国家与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

【答案】C

【详解】依据图片信息“隋朝的统一与灭亡、贞观之治、开元盛世、盛唐气象、唐朝的中外文化交流”结合所学知识可知,题干信息体现的是隋唐的繁荣与开放,故C符合题意;早期国家与社会变革是夏商周的时代特征,排除A;政权分立与民族交融是三国两晋南北朝的时代特征,排除B;民族关系发展和社会变化是辽宋夏金元的时代特征,排除D。故选C。

8.(2021·江苏连云港·统考中考真题)运用所学知识,回答下列问题。

(1)据材料一,逐条归纳有关汉武帝时期的历史信息。

材料一:经“文景之治”,武帝时国力上升。在调整、限制、打击王国势力的过程中,郡县制逐步成为汉国家结构的主体。也正是在这个基础上,汉武帝从政治、经济、文化上采取了一系列措施,使汉帝国走向强盛。

——摘编自卜宪群《秦汉之际国家结构的演变》

(2)据材料二,概括唐太宗有关治国的想法。这些想法是否得到实施 列举相关史实说明。

材料二:贞观二年,太宗谓侍臣曰:凡事皆须务本。国以人为本…为政之要,惟在得人。用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本。

——摘自《贞观政要》

(3)综合上述材料,分析实现国家强盛的主要因素。

【答案】(1)历史信息国力上升;郡县制成为国家主体;走向强盛。

(2)①想法要务本;以人为本;用人要各尽其才;用人注重德才兼备。(任意2点)

②是

③说明:重用魏征、房玄龄、杜如晦等;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;严格考查各级官吏政绩。(任意2点)

(3)主要因素:国家统一;注重培养人才,选拔人才;以民为本。(任意2点)

【详解】(1)据材料一“武帝时国力上升”,可知:国力上升;据材料一“郡县制逐步成为汉国家结构的主体”,可知:郡县制成为国家主体;据材料一“使汉帝国走向强盛”,可知:走向强盛。

(2)①据材料二“凡事皆须务本。国以人为本…为政之要,惟在得人。用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本”,概括可知:唐太宗有关治国的想法有:要务本;以人为本;用人要各尽其才;用人注重德才兼备。②结合所学可知:唐太宗的这些治国的想法都得到了实施;③结合所学可知:唐太宗统治时期虚心纳谏,善用人才,重用魏征、房玄龄、杜如晦等;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;严格考查各级官吏政绩。

(3)开放性设问,结合上述材料及所学知识,围绕“实现国家强盛”作答,言之成理即可。如:国家统一;注重培养人才,选拔人才;以民为本。(任意2点)

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源