高中历史统编版(2019)选择性必修三第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 课件(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修三第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 课件(共33张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 37.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-24 08:04:01 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

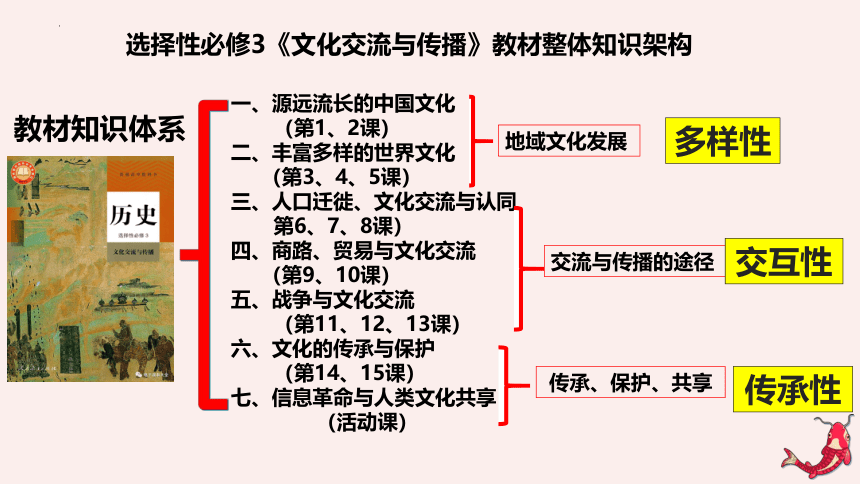

选择性必修3《文化交流与传播》教材整体知识架构

教材知识体系

一、源远流长的中国文化

(第1、2课)

二、丰富多样的世界文化

(第3、4、5课)

三、人口迁徙、文化交流与认同

第6、7、8课)

四、商路、贸易与文化交流

(第9、10课)

五、战争与文化交流

(第11、12、13课)

六、文化的传承与保护

(第14、15课)

七、信息革命与人类文化共享

(活动课)

地域文化发展

交流与传播的途径

传承、保护、共享

多样性

交互性

传承性

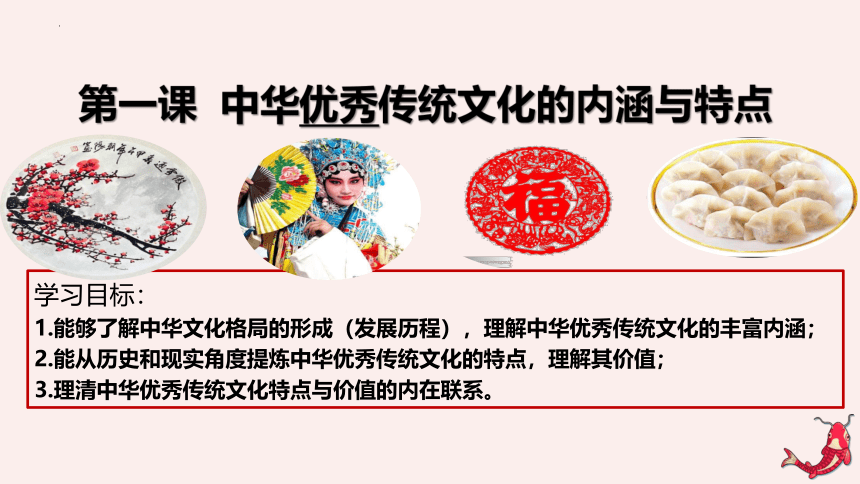

第一课 中华优秀传统文化的内涵与特点

学习目标:

1.能够了解中华文化格局的形成(发展历程),理解中华优秀传统文化的丰富内涵;

2.能从历史和现实角度提炼中华优秀传统文化的特点,理解其价值;

3.理清中华优秀传统文化特点与价值的内在联系。

何谓文化?

“刚柔交错,天文也;文明以止,人文也。观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。”

——《周易》

一定的文化是一定社会的政治和经济的反映,又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济。

——毛泽东

人伦秩序

政治经济的反映

文化,广义指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和,狭义指精神生产能力和精神产品,包括一切社会意识形式:自然科学、技术科学、社会意识形态,有时又专指教育、科学、艺术等方面的知识与设施。

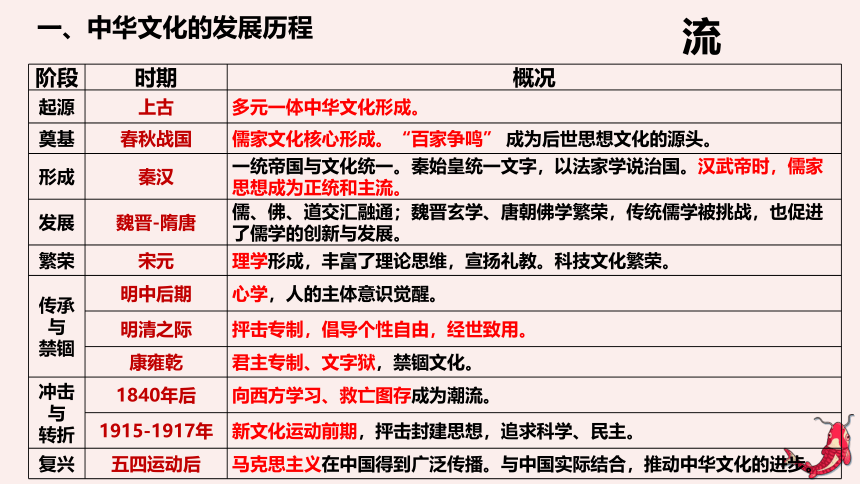

阶段 时期 概况

起源 上古 多元一体中华文化形成。

奠基 春秋战国 儒家文化核心形成。“百家争鸣” 成为后世思想文化的源头。

形成 秦汉 一统帝国与文化统一。秦始皇统一文字,以法家学说治国。汉武帝时,儒家思想成为正统和主流。

发展 魏晋-隋唐 儒、佛、道交汇融通;魏晋玄学、唐朝佛学繁荣,传统儒学被挑战,也促进了儒学的创新与发展。

繁荣 宋元 理学形成,丰富了理论思维,宣扬礼教。科技文化繁荣。

传承与 禁锢 明中后期 心学,人的主体意识觉醒。

明清之际 抨击专制,倡导个性自由,经世致用。

康雍乾 君主专制、文字狱,禁锢文化。

冲击与 转折 1840年后 向西方学习、救亡图存成为潮流。

1915-1917年 新文化运动前期,抨击封建思想,追求科学、民主。

复兴 五四运动后 马克思主义在中国得到广泛传播。与中国实际结合,推动中华文化的进步。

一、中华文化的发展历程

流

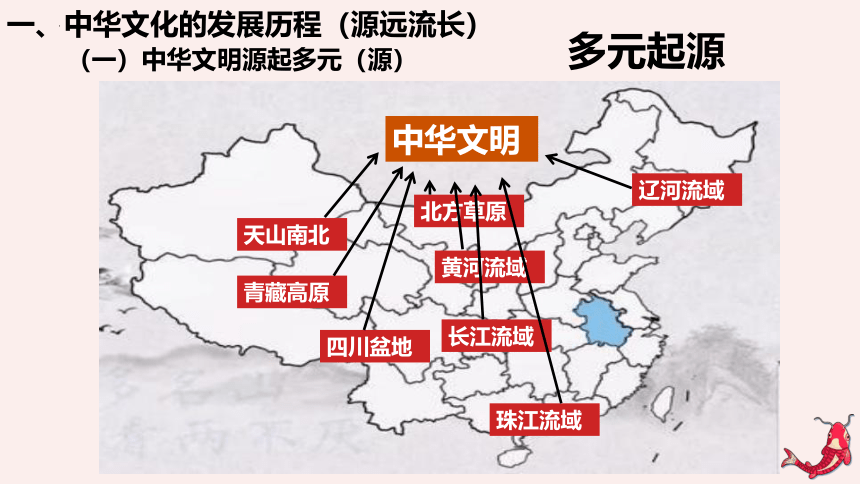

辽河流域

天山南北

青藏高原

四川盆地

珠江流域

长江流域

黄河流域

北方草原

中华文明

一、中华文化的发展历程(源远流长)

(一)中华文明源起多元(源)

多元起源

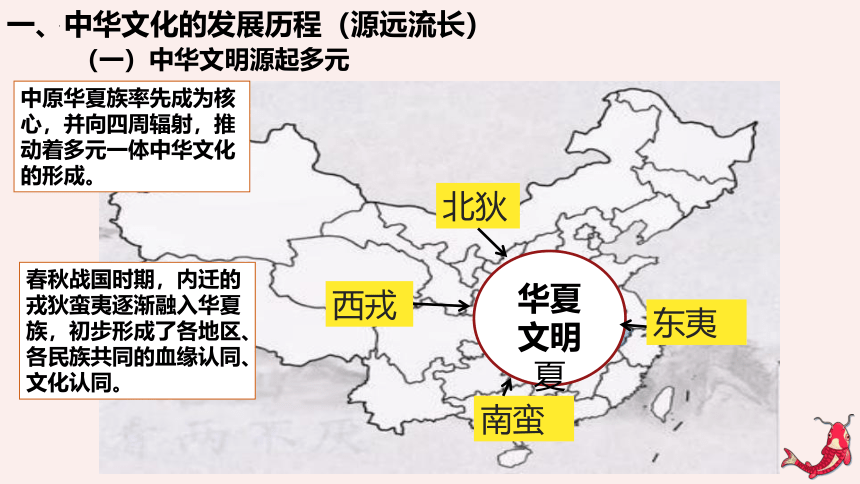

华夏文明夏

北狄

西戎

东夷

南蛮

一、中华文化的发展历程(源远流长)

(一)中华文明源起多元

中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

春秋战国时期,社会出现大变革,礼崩乐坏。

铁器和牛耕的推广

生产力发展

社会大变革

思想

百家争鸣

经济:井田制瓦解

政治:分封宗法制破坏

阶级:士的活跃

文化:礼崩乐坏,私学兴起

1.背景

一、中华文化的发展历程

(二)奠基

2.内容

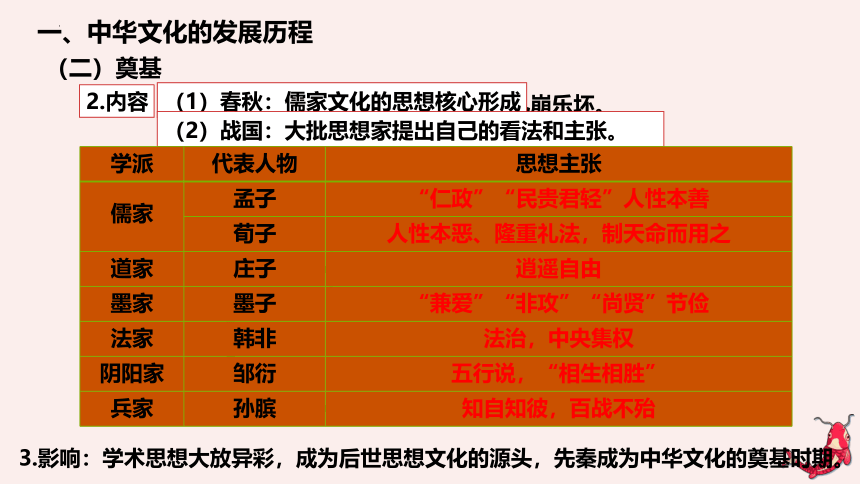

(1)春秋:儒家文化的思想核心形成

(2)战国:大批思想家提出自己的看法和主张。

学派 代表人物 思想主张

儒家 孟子 “仁政”“民贵君轻”人性本善

荀子 人性本恶、隆重礼法,制天命而用之

道家 庄子 逍遥自由

墨家 墨子 “兼爱”“非攻”“尚贤”节俭

法家 韩非 法治,中央集权

阴阳家 邹衍 五行说,“相生相胜”

兵家 孙膑 知自知彼,百战不殆

3.影响:学术思想大放异彩,成为后世思想文化的源头,先秦成为中华文化的奠基时期。

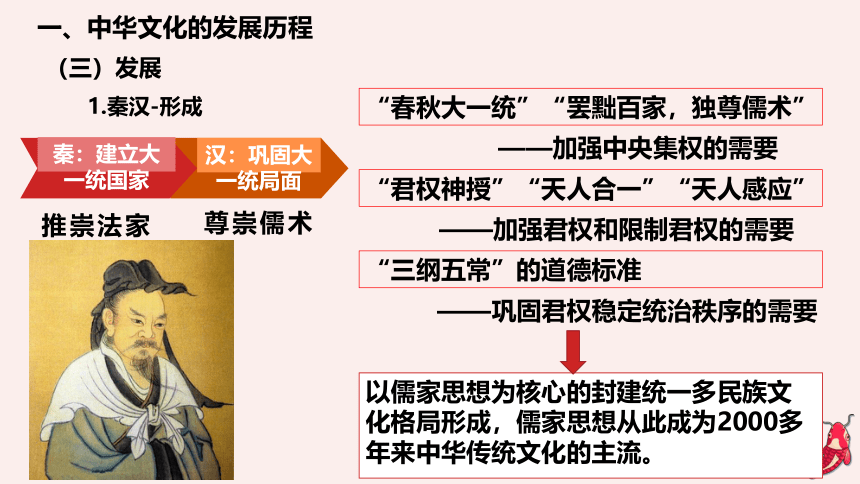

推崇法家

汉:巩固大一统局面

秦:建立大一统国家

尊崇儒术

“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”

——加强中央集权的需要

“君权神授”“天人合一”“天人感应”

——加强君权和限制君权的需要

“三纲五常”的道德标准

——巩固君权稳定统治秩序的需要

以儒家思想为核心的封建统一多民族文化格局形成,儒家思想从此成为2000多年来中华传统文化的主流。

一、中华文化的发展历程

(三)发展

1.秦汉-形成

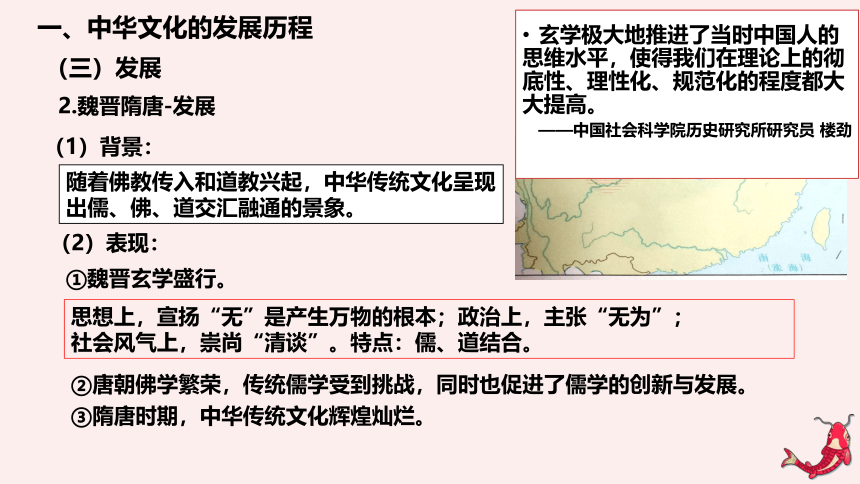

随着佛教传入和道教兴起,中华传统文化呈现出儒、佛、道交汇融通的景象。

思想上,宣扬“无”是产生万物的根本;政治上,主张“无为”;

社会风气上,崇尚“清谈”。特点:儒、道结合。

②唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新与发展。

(1)背景:

(2)表现:

①魏晋玄学盛行。

③隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。

一、中华文化的发展历程

(三)发展

2.魏晋隋唐-发展

玄学极大地推进了当时中国人的思维水平,使得我们在理论上的彻底性、理性化、规范化的程度都大大提高。

——中国社会科学院历史研究所研究员 楼劲

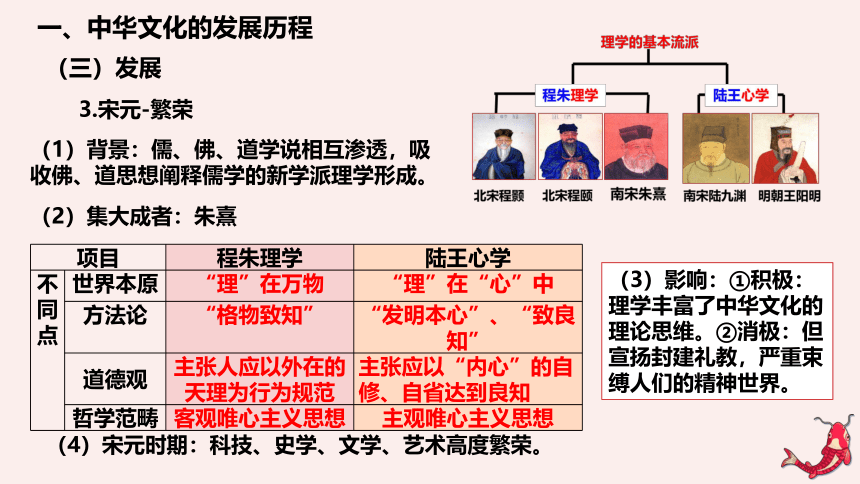

(2)集大成者:朱熹

项目 程朱理学 陆王心学

不同点 世界本原 “理”在万物 “理”在“心”中

方法论 “格物致知” “发明本心”、“致良知”

道德观 主张人应以外在的天理为行为规范 主张应以“内心”的自修、自省达到良知

哲学范畴 客观唯心主义思想 主观唯心主义思想

(4)宋元时期:科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

(1)背景:儒、佛、道学说相互渗透,吸收佛、道思想阐释儒学的新学派理学形成。

(3)影响:①积极:理学丰富了中华文化的理论思维。②消极:但宣扬封建礼教,严重束缚人们的精神世界。

一、中华文化的发展历程

(三)发展

3.宋元-繁荣

4.“僧问:如何解脱?禅师曰:谁缚汝?又问:如何是净土?禅师曰:谁诟汝? 问:如何是涅般?禅师曰:谁将生死与汝?”与禅师观点相似的是

A.孟子 B.董仲舒 C.朱熹 D.王阳明

僧与禅师的一问一答,强调自身的感受与外物无关,只与“心”有关,是心学。

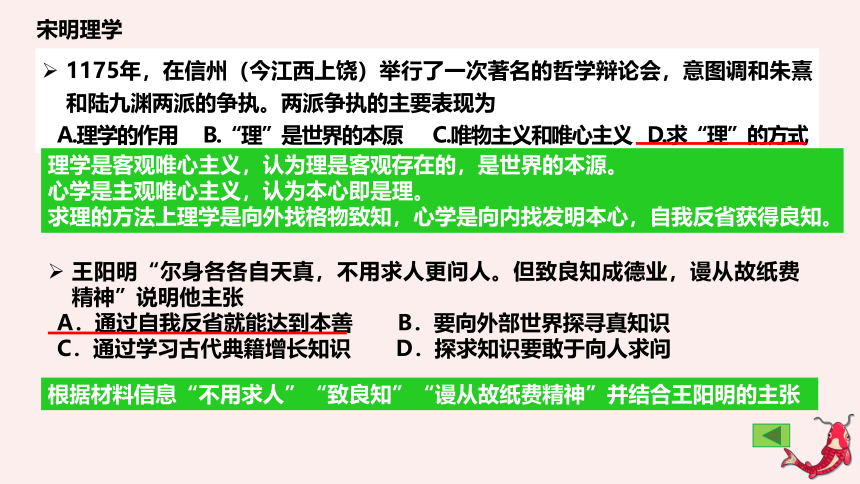

1175年,在信州(今江西上饶)举行了一次著名的哲学辩论会,意图调和朱熹和陆九渊两派的争执。两派争执的主要表现为

A.理学的作用 B.“理”是世界的本原 C.唯物主义和唯心主义 D.求“理”的方式

理学是客观唯心主义,认为理是客观存在的,是世界的本源。

心学是主观唯心主义,认为本心即是理。

求理的方法上理学是向外找格物致知,心学是向内找发明本心,自我反省获得良知。

王阳明“尔身各各自天真,不用求人更问人。但致良知成德业,谩从故纸费精神”说明他主张

A.通过自我反省就能达到本善 B.要向外部世界探寻真知识

C.通过学习古代典籍增长知识 D.探求知识要敢于向人求问

根据材料信息“不用求人”“致良知”“谩从故纸费精神”并结合王阳明的主张

宋明理学

黄宗羲 顾炎武 王夫之

作品 《明夷待访录》 《天下郡国利病书》 《日知录》 《读通鉴论》

主张 ①抨击君主专制 ② “天下为主 君为客” ③工商皆本 ①倡导经世致用 ②天下兴亡、匹夫有责 ①批判“存天理,灭人欲”②均天下、反专制、爱国理想。

共同影响 ①批判地继承儒学,实质是儒家思想在新的历史条件下的活跃; ②反映了资本主义萌芽时代的要求,具有进步性; 批判 君为臣纲 空谈 唯心主义

(1)传承:

①明中后期,陆王心学得到广泛传播

②明清之际,提倡个性自由的思想出现。

发展不充分

一、中华文化的发展历程

(三)发展

4.明清-传承与禁锢

(2)禁锢:康雍乾时期,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制,禁锢了中华文化的发展。

心学:王守仁

王守仁生平主要活动示意图

王阳明曾问老师,何为天下第一等事 老师说:“读书登第。你的父亲是状元,你好好学你的父亲。”结果他说:“也许不是,也许是读书做圣贤。”他父亲王华听了以后,很高兴,也很震撼。王阳明心里的圣贤是什么样的,我们很难说,但他认为做圣贤就是天下第一等事,这是他的志向。

——北京大学高等人文研究院院长 杜维明

关于明清思想批判产生的社会影响的下列评述,不正确的是

A.有利于解放思想

B.工商皆本思想的提出,有利于商业的发展

C.对君主专制造成了猛烈的冲击

D.直接推动了变革当时社会的实践

经世致用

含义:是指学问必须有益于国事。经世致用一词由明清之际思想家王夫之、黄宗羲、顾炎武等提出。他们认为学习、征引古人的文章和行事,应以治事、救世为急务,反对当时的伪理学家不切实际的空虚之学。

明清之际的思想家颜元认为,"读得书米,口会说,笔会做,都不济事,须是身上行出,才算学问","学问有诸已与否,须临事方信","口笔之不足为凭,只能办事人可用"。这些观点

A.具有鲜明的科学实践精神 B. 提倡“经世致用”学风

C.推动了明清社会思想转型 D. 坚守“格物致知”思想

(1)1840年鸦片战争后:向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流 。

开眼看世界

师夷长技以制夷

李鸿章

中学为体

西学为用

康有为

立宪法,开国会,建立君主立宪制

孙中山

民主共和

三民主义

(2)新文化运动:抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标。

(3)五四运动后:马克思主义广泛传播。马克思主义与中国实际相结合,推动了中华文化的进步。(毛泽东思想)

陈独秀

李大钊

胡适

“试看将来的环球,必是赤旗的世界。”

白话文倡导者

新文化运动发起者

一、中华文化的发展历程

(三)发展

5.近代-冲击与转折

林则徐

阶段 理论

形成 邓小平理论

发展 “三个代表”重要思想

科学发展观

习近平新时代中国特色社会主义思想

(1)发展出中国特色社会主义理论体系

(2)弘扬优秀传统文化,树立文化自信。

一、中华文化的发展历程

(三)发展

6.现代-复兴

(1)地理环境:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文明独立连续发展提供了相对稳定的社会体系。

(2)政治制度:较早确立了专制主义中央集权体制;科举制度形成了高效公正的选官体系。

(3)经济方面:高度发达的以小农经济为主的农耕文明,为文化的生生不息奠定物质基础。

(4)思想文化教育:较早形成成熟的汉字体系,确保了文化的稳定传承;统一的文化政策(“车同轨、书同文”)推动地域文化和民族文化的交流;以构建了以儒家文化为主导的主流文化,具有较强的包容性;书院等古代教育机构的贡献保持了文化传承的连续性;四大发明等自然科学增强了文明的张力。

(5)民族关系:民族之间经济、文化的交往交流与交融。

(6)外来文化:对外来文化兼收并蓄,借鉴其他文化中的积极成分、合理成分,丰富了中华文化内涵。(7)先进人士:先进人士对中华文化的改造与弘扬。

中华文化具有继承性,包容性,兼收并蓄

内涵 具体表现

以人为本 周公(商末周初)“敬天保民“、制礼乐;孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”。

民本思想 管子(春秋)顺应民意;孔子要求统治者体察民情、反对苛政。

孟子(战国)主张实行“仁政”,“民为贵,社稷次之,君为轻”

天人合一 道法自然 老子(春秋):“人法地、地法天、天法道、道法自然...”

荀子(战国)“天行有常,不为尧存,不为桀亡”、“制天命而用之”

爱国主义 家国情怀 孟子(战国):“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”;张载(北宋):“为天地,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;范仲淹(北宋):“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;文天祥(南宋):“人生自古自古谁无死,留取丹心照汗青”;顾炎武(明末清初):“天下兴亡、匹夫有责”

崇德尚贤 天下为公 孔子(春秋)“道之以德,齐之以礼”;墨子(春秋战国)“夫尚贤者,政之本也”孟子(战国)“尊贤使能,俊杰在位。”

自强不息 厚德载物 孟子(战国)“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

屈原(战国)“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。

和而不同 太使伯(西周)“和实生物,同则不继”。孔子(春秋)“君子和而不同,小人同而不和”。孟子(战国)“天时不如地利,地利不如人和”。

二、中华优秀传统文化的内涵

1.重视以人为本、倡导民本思想——儒家社会关系和政治伦理

周公(商末周初):“敬天保民”、礼乐制度

孔子(春秋):“仁者爱人”、统治者应体察民情,反对苛政。

①周公:“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立了以人为中心的礼乐制度。

②春秋时期,孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”。

③后世儒学思想家大多恪守孔子的人本思想,建立起儒家的一套规范社会关系的伦理秩序。

二、中华优秀传统文化的内涵

(一)治世之道

(1)以人为本

务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣 。 ——《论语.雍也》

未能事人,焉能事鬼? ——孔子

“仁者,人也。” ——《礼记·中庸》

“己所不欲,勿施于人。” ——《论语·颜渊》

“夫仁者, 己欲立而立人,己欲达而达人。”——《论语·雍也》

1.重视以人为本、倡导民本思想——儒家社会关系和政治伦理

孟子(战国)

管子(春秋)

(3)意义:民本思想发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

(2)民本思想

①春秋时期:管子提出君主治理国家要顺应民意。

孔子要求统治者体察民情,反对苛政。

②战国时期:孟子提出了“仁政”说,

“民为贵,社稷次之,君为轻”。

③历代思想家继承了先秦民本思想。

二、中华优秀传统文化的内涵

(一)治世之道

(2)意义:

①他们以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威。

②天人合一的思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

(1)思想表现

①夏商时期:人们相信上天和鬼神。商朝人每遇事必祭天地、祖先。

②春秋战国时期:老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”。

③战国时期:荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”。

2.崇尚天人合一 ,道法自然——人与自然和谐发展

二、中华优秀传统文化的内涵

(一)治世之道

《易传·系辞上》说,圣人行事的准则,是“与天地相似,故不违;知周乎万物而道济天下,故不过;旁行而不流,乐天知命,故不忧……。

“道生一,一生二,二生三,三生万物”。

——《道德经》

孟子(战国)

天下之本在国,国之本在家,家之本在身。

修身齐家治国平天下。

张载(北宋)

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平

范仲淹(北宋)先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

顾炎武(北宋)

天下兴亡,

匹夫有责

文天祥(南宋)

人生自古谁无死留取丹心照汗青

(1)思想表现

(2)意义:以天下为己任,提高自己的道德水平和责任感、使命感,增强中华民族凝聚力,为国家的富强、人民的富裕贡献力量。

3.提倡爱国、追求家国情怀——以天下为己任,强调人的社会责任意识和历史使命感

二、中华优秀传统文化的内涵

(二)个人美德

(2)意义:在各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响。

(1)思想表现:

①西周:初年“明德”“敬德”

②春秋孔子“为政以德”“道之以德,齐之以

礼”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”。

墨子“夫尚贤者,政之本也”“贤者举而上之,富而

贵之,以为官长”。

孟子“尊贤使能,俊杰在位”。

《礼记》“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦”。

4.崇德尚贤,推崇天下为公——以德为先的用人制度

二、中华优秀传统文化的内涵

(二)个人美德

尊圣者王,贵贤者霸,敬贤者存,慢贤者亡,古今一也。

——《荀子·君子》

古之圣王之为政,列德而尚贤,虽在农与工肆之人,有能则举之。 ——《墨子·尚贤》

不患寡而患不均,不患贫而患不安。——《论语 季氏》

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

——《孟子·梁惠王上》

孟子(战国)

屈原(战国)

5.崇尚自强不息,厚德载物——中华民族的精神境界

二、中华优秀传统文化的内涵

(二)个人美德

(2)意义:不断挑战自我,追求更大的进步,提高自身道德水平,以国家人民的利益为己任,体现中华民族精神境界。

(1)思想表现:

《周易》“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”。

战国孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

屈原“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”。

人生在勤,不索何获?——《后汉书·列传·张衡列传》

骐骥筋力成,志在万里外。——范传正《唐左拾遗翰林学士李公新墓碑并序》

人一能之,己百之;人十能之,己千之。——《中庸》

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈《进学解》

生于忧患,死于安乐。 ——《孟子·告子下》

太使伯(西周末)

孔子(春秋)

孟子(战国)

6.主张和而不同——认识、处理事情的方法

二、中华优秀传统文化的内涵

(三)处事之道

(2)意义:“和”的思想作为认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到积极作用。

(1)思想表现:

西周末年:太史伯“和实生物,同则不继”。

春秋战国:孔子孟子“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”。

君子与君子以同道为朋,小人与小人以同利为朋。——宋·欧阳修《朋党论》

万物并育而不相害。道并行而不相悖。小德川流;大德敦化。——《中庸·第三十章》

有象斯有对,对必反其为;有反斯有仇,仇必和而解。 ——张载《正蒙·太和篇》

以儒家的“五常”思想为例,儒家把仁、义、礼、智、信,作为主要理念和为人处世的基本准则,儒家强调对他人要讲仁爱,在大是大非面前要讲正义,待人接物要有礼貌,解决问题要讲智慧,做人做事要诚实守信。

春秋时,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的核心思想。战国时,一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化的源头。汉武帝独尊儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位。魏晋玄学的产生与发展、唐朝佛学的繁荣使传统儒学受到挑战,但也促进了儒学的创新和发展。到了宋代,儒、道、佛相互渗透,形成了吸收佛道思想阐述儒学的新教派——理学。宋元时期,科技、史、文化、艺术高度繁荣。明清之际,个性解放的思想出现。清初,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,禁锢了中华文化的发展。

——冯天瑜《中国文化史》

【重点突破】阅读教材并结合材料,归纳中华优秀传统文化的特点

本土性

多样性

包容性

凝聚性

连续性

在数千年的历史进程中,中华文化形成了独特的品格。

三、中华优秀传统文化的特点

本土性

封闭的起源环境

缓慢发展的小农经济

汉民族为主要民族

一脉相承的文化

多样性

包容性

凝聚性

春秋时,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的核心思想。战国时,一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化的源头。汉武帝独尊儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位。魏晋玄学的产生与发展、唐朝佛学的繁荣使传统儒学受到挑战,但也促进了儒学的创新和发展。到了宋代,儒、道、佛相互渗透,形成了吸收佛道思想阐述儒学的新教派——理学。宋元时期,科技、史、文化、艺术高度繁荣。明清之际,个性解放的思想出现。清初,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,禁锢了中华文化的发展。

——冯天瑜《中国文化史》

连续性

四、中华优秀传统文化的价值

历史价值:中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力,蕴含着丰富的道德伦理,体现这评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

现实价值:中华文化维护这中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。为社会主义市场经济发展提供了价值导向。是中华民族彰显文化自信的有力支撑。为社会主义核心价值观提供了思想源泉。为解决人类问题贡献了中国智慧。

特点

本土性:中华文化的起源与发展具有本土性;

多样性:各民族共同创造,博大精深、丰富多彩,领域宽广;

包容性:中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸收外来文化;

凝聚性:中华文化是中华民族共同文化特质的体现;

连续性:绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力。

价值

1.历史价值:中华民族发展的内在思想源泉和精神动力;它蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,影响中国人的思维方式和行为方式;

2.现实价值:维护着中国团结统一的政治局面;维系统一多民族的大家庭;推动着中国社会的发展进步;为治国理政和道德建设提供了有益的借鉴。

三、中华优秀传统文化的特点和价值

传统文化在其形成和发展过程中,不可避免会受到当时人们的认识水平、时代条件、社会制度的局限性的制约和影响,因而也不可避免会存在陈旧过时或已成为糟粕性的东西。这就要求人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行正确取舍,而不能一股脑儿都拿到今天来照套照用。

——习近平《在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话》(2014年9月24日)

如何区分中华传统文化的精华与糟粕?谈谈对中华传统文化的态度。

精华:以人为本、天人合一、家国情怀、天下为公、自强不息、和而不同等。”

糟粕:维护尊卑等级的纲常礼教;压抑人性的存天理,灭人欲;摧残妇女的“三从四德”;扼杀创造性的“八股取士”;宣传迷信,培养愚忠愚孝的奴才意识;等等。

态度:要用扬弃的哲学观点,“取其精华,剔除糟粕”,不能因传统文化中又有优劣,就全盘肯定或全盘否定。

学习拓展

小结

中国优秀传统文化的内涵与特点

源远流长:中华文化的发展历程

博大精深:

中华优秀传统文化的内涵

中华优秀传统文化的特点和价值

重视以人为本

民本思想

崇尚天人合一

追求家国情怀

坚持崇德尚贤

强调自强不息

主张和而不同

源:多元起源

流:

阶段 时期

奠基 先秦(春秋战国)

形成 秦汉

发展 魏晋隋唐

繁荣 宋元

传承与禁锢 明清

转型与进步 近代

走向复兴 现当代

选择性必修3《文化交流与传播》教材整体知识架构

教材知识体系

一、源远流长的中国文化

(第1、2课)

二、丰富多样的世界文化

(第3、4、5课)

三、人口迁徙、文化交流与认同

第6、7、8课)

四、商路、贸易与文化交流

(第9、10课)

五、战争与文化交流

(第11、12、13课)

六、文化的传承与保护

(第14、15课)

七、信息革命与人类文化共享

(活动课)

地域文化发展

交流与传播的途径

传承、保护、共享

多样性

交互性

传承性

第一课 中华优秀传统文化的内涵与特点

学习目标:

1.能够了解中华文化格局的形成(发展历程),理解中华优秀传统文化的丰富内涵;

2.能从历史和现实角度提炼中华优秀传统文化的特点,理解其价值;

3.理清中华优秀传统文化特点与价值的内在联系。

何谓文化?

“刚柔交错,天文也;文明以止,人文也。观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下。”

——《周易》

一定的文化是一定社会的政治和经济的反映,又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济。

——毛泽东

人伦秩序

政治经济的反映

文化,广义指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和,狭义指精神生产能力和精神产品,包括一切社会意识形式:自然科学、技术科学、社会意识形态,有时又专指教育、科学、艺术等方面的知识与设施。

阶段 时期 概况

起源 上古 多元一体中华文化形成。

奠基 春秋战国 儒家文化核心形成。“百家争鸣” 成为后世思想文化的源头。

形成 秦汉 一统帝国与文化统一。秦始皇统一文字,以法家学说治国。汉武帝时,儒家思想成为正统和主流。

发展 魏晋-隋唐 儒、佛、道交汇融通;魏晋玄学、唐朝佛学繁荣,传统儒学被挑战,也促进了儒学的创新与发展。

繁荣 宋元 理学形成,丰富了理论思维,宣扬礼教。科技文化繁荣。

传承与 禁锢 明中后期 心学,人的主体意识觉醒。

明清之际 抨击专制,倡导个性自由,经世致用。

康雍乾 君主专制、文字狱,禁锢文化。

冲击与 转折 1840年后 向西方学习、救亡图存成为潮流。

1915-1917年 新文化运动前期,抨击封建思想,追求科学、民主。

复兴 五四运动后 马克思主义在中国得到广泛传播。与中国实际结合,推动中华文化的进步。

一、中华文化的发展历程

流

辽河流域

天山南北

青藏高原

四川盆地

珠江流域

长江流域

黄河流域

北方草原

中华文明

一、中华文化的发展历程(源远流长)

(一)中华文明源起多元(源)

多元起源

华夏文明夏

北狄

西戎

东夷

南蛮

一、中华文化的发展历程(源远流长)

(一)中华文明源起多元

中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

春秋战国时期,社会出现大变革,礼崩乐坏。

铁器和牛耕的推广

生产力发展

社会大变革

思想

百家争鸣

经济:井田制瓦解

政治:分封宗法制破坏

阶级:士的活跃

文化:礼崩乐坏,私学兴起

1.背景

一、中华文化的发展历程

(二)奠基

2.内容

(1)春秋:儒家文化的思想核心形成

(2)战国:大批思想家提出自己的看法和主张。

学派 代表人物 思想主张

儒家 孟子 “仁政”“民贵君轻”人性本善

荀子 人性本恶、隆重礼法,制天命而用之

道家 庄子 逍遥自由

墨家 墨子 “兼爱”“非攻”“尚贤”节俭

法家 韩非 法治,中央集权

阴阳家 邹衍 五行说,“相生相胜”

兵家 孙膑 知自知彼,百战不殆

3.影响:学术思想大放异彩,成为后世思想文化的源头,先秦成为中华文化的奠基时期。

推崇法家

汉:巩固大一统局面

秦:建立大一统国家

尊崇儒术

“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”

——加强中央集权的需要

“君权神授”“天人合一”“天人感应”

——加强君权和限制君权的需要

“三纲五常”的道德标准

——巩固君权稳定统治秩序的需要

以儒家思想为核心的封建统一多民族文化格局形成,儒家思想从此成为2000多年来中华传统文化的主流。

一、中华文化的发展历程

(三)发展

1.秦汉-形成

随着佛教传入和道教兴起,中华传统文化呈现出儒、佛、道交汇融通的景象。

思想上,宣扬“无”是产生万物的根本;政治上,主张“无为”;

社会风气上,崇尚“清谈”。特点:儒、道结合。

②唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,同时也促进了儒学的创新与发展。

(1)背景:

(2)表现:

①魏晋玄学盛行。

③隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。

一、中华文化的发展历程

(三)发展

2.魏晋隋唐-发展

玄学极大地推进了当时中国人的思维水平,使得我们在理论上的彻底性、理性化、规范化的程度都大大提高。

——中国社会科学院历史研究所研究员 楼劲

(2)集大成者:朱熹

项目 程朱理学 陆王心学

不同点 世界本原 “理”在万物 “理”在“心”中

方法论 “格物致知” “发明本心”、“致良知”

道德观 主张人应以外在的天理为行为规范 主张应以“内心”的自修、自省达到良知

哲学范畴 客观唯心主义思想 主观唯心主义思想

(4)宋元时期:科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

(1)背景:儒、佛、道学说相互渗透,吸收佛、道思想阐释儒学的新学派理学形成。

(3)影响:①积极:理学丰富了中华文化的理论思维。②消极:但宣扬封建礼教,严重束缚人们的精神世界。

一、中华文化的发展历程

(三)发展

3.宋元-繁荣

4.“僧问:如何解脱?禅师曰:谁缚汝?又问:如何是净土?禅师曰:谁诟汝? 问:如何是涅般?禅师曰:谁将生死与汝?”与禅师观点相似的是

A.孟子 B.董仲舒 C.朱熹 D.王阳明

僧与禅师的一问一答,强调自身的感受与外物无关,只与“心”有关,是心学。

1175年,在信州(今江西上饶)举行了一次著名的哲学辩论会,意图调和朱熹和陆九渊两派的争执。两派争执的主要表现为

A.理学的作用 B.“理”是世界的本原 C.唯物主义和唯心主义 D.求“理”的方式

理学是客观唯心主义,认为理是客观存在的,是世界的本源。

心学是主观唯心主义,认为本心即是理。

求理的方法上理学是向外找格物致知,心学是向内找发明本心,自我反省获得良知。

王阳明“尔身各各自天真,不用求人更问人。但致良知成德业,谩从故纸费精神”说明他主张

A.通过自我反省就能达到本善 B.要向外部世界探寻真知识

C.通过学习古代典籍增长知识 D.探求知识要敢于向人求问

根据材料信息“不用求人”“致良知”“谩从故纸费精神”并结合王阳明的主张

宋明理学

黄宗羲 顾炎武 王夫之

作品 《明夷待访录》 《天下郡国利病书》 《日知录》 《读通鉴论》

主张 ①抨击君主专制 ② “天下为主 君为客” ③工商皆本 ①倡导经世致用 ②天下兴亡、匹夫有责 ①批判“存天理,灭人欲”②均天下、反专制、爱国理想。

共同影响 ①批判地继承儒学,实质是儒家思想在新的历史条件下的活跃; ②反映了资本主义萌芽时代的要求,具有进步性; 批判 君为臣纲 空谈 唯心主义

(1)传承:

①明中后期,陆王心学得到广泛传播

②明清之际,提倡个性自由的思想出现。

发展不充分

一、中华文化的发展历程

(三)发展

4.明清-传承与禁锢

(2)禁锢:康雍乾时期,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制,禁锢了中华文化的发展。

心学:王守仁

王守仁生平主要活动示意图

王阳明曾问老师,何为天下第一等事 老师说:“读书登第。你的父亲是状元,你好好学你的父亲。”结果他说:“也许不是,也许是读书做圣贤。”他父亲王华听了以后,很高兴,也很震撼。王阳明心里的圣贤是什么样的,我们很难说,但他认为做圣贤就是天下第一等事,这是他的志向。

——北京大学高等人文研究院院长 杜维明

关于明清思想批判产生的社会影响的下列评述,不正确的是

A.有利于解放思想

B.工商皆本思想的提出,有利于商业的发展

C.对君主专制造成了猛烈的冲击

D.直接推动了变革当时社会的实践

经世致用

含义:是指学问必须有益于国事。经世致用一词由明清之际思想家王夫之、黄宗羲、顾炎武等提出。他们认为学习、征引古人的文章和行事,应以治事、救世为急务,反对当时的伪理学家不切实际的空虚之学。

明清之际的思想家颜元认为,"读得书米,口会说,笔会做,都不济事,须是身上行出,才算学问","学问有诸已与否,须临事方信","口笔之不足为凭,只能办事人可用"。这些观点

A.具有鲜明的科学实践精神 B. 提倡“经世致用”学风

C.推动了明清社会思想转型 D. 坚守“格物致知”思想

(1)1840年鸦片战争后:向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流 。

开眼看世界

师夷长技以制夷

李鸿章

中学为体

西学为用

康有为

立宪法,开国会,建立君主立宪制

孙中山

民主共和

三民主义

(2)新文化运动:抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标。

(3)五四运动后:马克思主义广泛传播。马克思主义与中国实际相结合,推动了中华文化的进步。(毛泽东思想)

陈独秀

李大钊

胡适

“试看将来的环球,必是赤旗的世界。”

白话文倡导者

新文化运动发起者

一、中华文化的发展历程

(三)发展

5.近代-冲击与转折

林则徐

阶段 理论

形成 邓小平理论

发展 “三个代表”重要思想

科学发展观

习近平新时代中国特色社会主义思想

(1)发展出中国特色社会主义理论体系

(2)弘扬优秀传统文化,树立文化自信。

一、中华文化的发展历程

(三)发展

6.现代-复兴

(1)地理环境:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文明独立连续发展提供了相对稳定的社会体系。

(2)政治制度:较早确立了专制主义中央集权体制;科举制度形成了高效公正的选官体系。

(3)经济方面:高度发达的以小农经济为主的农耕文明,为文化的生生不息奠定物质基础。

(4)思想文化教育:较早形成成熟的汉字体系,确保了文化的稳定传承;统一的文化政策(“车同轨、书同文”)推动地域文化和民族文化的交流;以构建了以儒家文化为主导的主流文化,具有较强的包容性;书院等古代教育机构的贡献保持了文化传承的连续性;四大发明等自然科学增强了文明的张力。

(5)民族关系:民族之间经济、文化的交往交流与交融。

(6)外来文化:对外来文化兼收并蓄,借鉴其他文化中的积极成分、合理成分,丰富了中华文化内涵。(7)先进人士:先进人士对中华文化的改造与弘扬。

中华文化具有继承性,包容性,兼收并蓄

内涵 具体表现

以人为本 周公(商末周初)“敬天保民“、制礼乐;孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”。

民本思想 管子(春秋)顺应民意;孔子要求统治者体察民情、反对苛政。

孟子(战国)主张实行“仁政”,“民为贵,社稷次之,君为轻”

天人合一 道法自然 老子(春秋):“人法地、地法天、天法道、道法自然...”

荀子(战国)“天行有常,不为尧存,不为桀亡”、“制天命而用之”

爱国主义 家国情怀 孟子(战国):“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”;张载(北宋):“为天地,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;范仲淹(北宋):“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;文天祥(南宋):“人生自古自古谁无死,留取丹心照汗青”;顾炎武(明末清初):“天下兴亡、匹夫有责”

崇德尚贤 天下为公 孔子(春秋)“道之以德,齐之以礼”;墨子(春秋战国)“夫尚贤者,政之本也”孟子(战国)“尊贤使能,俊杰在位。”

自强不息 厚德载物 孟子(战国)“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

屈原(战国)“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。

和而不同 太使伯(西周)“和实生物,同则不继”。孔子(春秋)“君子和而不同,小人同而不和”。孟子(战国)“天时不如地利,地利不如人和”。

二、中华优秀传统文化的内涵

1.重视以人为本、倡导民本思想——儒家社会关系和政治伦理

周公(商末周初):“敬天保民”、礼乐制度

孔子(春秋):“仁者爱人”、统治者应体察民情,反对苛政。

①周公:“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立了以人为中心的礼乐制度。

②春秋时期,孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”。

③后世儒学思想家大多恪守孔子的人本思想,建立起儒家的一套规范社会关系的伦理秩序。

二、中华优秀传统文化的内涵

(一)治世之道

(1)以人为本

务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣 。 ——《论语.雍也》

未能事人,焉能事鬼? ——孔子

“仁者,人也。” ——《礼记·中庸》

“己所不欲,勿施于人。” ——《论语·颜渊》

“夫仁者, 己欲立而立人,己欲达而达人。”——《论语·雍也》

1.重视以人为本、倡导民本思想——儒家社会关系和政治伦理

孟子(战国)

管子(春秋)

(3)意义:民本思想发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

(2)民本思想

①春秋时期:管子提出君主治理国家要顺应民意。

孔子要求统治者体察民情,反对苛政。

②战国时期:孟子提出了“仁政”说,

“民为贵,社稷次之,君为轻”。

③历代思想家继承了先秦民本思想。

二、中华优秀传统文化的内涵

(一)治世之道

(2)意义:

①他们以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威。

②天人合一的思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

(1)思想表现

①夏商时期:人们相信上天和鬼神。商朝人每遇事必祭天地、祖先。

②春秋战国时期:老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”。

③战国时期:荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”。

2.崇尚天人合一 ,道法自然——人与自然和谐发展

二、中华优秀传统文化的内涵

(一)治世之道

《易传·系辞上》说,圣人行事的准则,是“与天地相似,故不违;知周乎万物而道济天下,故不过;旁行而不流,乐天知命,故不忧……。

“道生一,一生二,二生三,三生万物”。

——《道德经》

孟子(战国)

天下之本在国,国之本在家,家之本在身。

修身齐家治国平天下。

张载(北宋)

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平

范仲淹(北宋)先天下之忧而忧,后天下之乐而乐

顾炎武(北宋)

天下兴亡,

匹夫有责

文天祥(南宋)

人生自古谁无死留取丹心照汗青

(1)思想表现

(2)意义:以天下为己任,提高自己的道德水平和责任感、使命感,增强中华民族凝聚力,为国家的富强、人民的富裕贡献力量。

3.提倡爱国、追求家国情怀——以天下为己任,强调人的社会责任意识和历史使命感

二、中华优秀传统文化的内涵

(二)个人美德

(2)意义:在各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响。

(1)思想表现:

①西周:初年“明德”“敬德”

②春秋孔子“为政以德”“道之以德,齐之以

礼”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”。

墨子“夫尚贤者,政之本也”“贤者举而上之,富而

贵之,以为官长”。

孟子“尊贤使能,俊杰在位”。

《礼记》“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦”。

4.崇德尚贤,推崇天下为公——以德为先的用人制度

二、中华优秀传统文化的内涵

(二)个人美德

尊圣者王,贵贤者霸,敬贤者存,慢贤者亡,古今一也。

——《荀子·君子》

古之圣王之为政,列德而尚贤,虽在农与工肆之人,有能则举之。 ——《墨子·尚贤》

不患寡而患不均,不患贫而患不安。——《论语 季氏》

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

——《孟子·梁惠王上》

孟子(战国)

屈原(战国)

5.崇尚自强不息,厚德载物——中华民族的精神境界

二、中华优秀传统文化的内涵

(二)个人美德

(2)意义:不断挑战自我,追求更大的进步,提高自身道德水平,以国家人民的利益为己任,体现中华民族精神境界。

(1)思想表现:

《周易》“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”。

战国孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

屈原“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”。

人生在勤,不索何获?——《后汉书·列传·张衡列传》

骐骥筋力成,志在万里外。——范传正《唐左拾遗翰林学士李公新墓碑并序》

人一能之,己百之;人十能之,己千之。——《中庸》

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈《进学解》

生于忧患,死于安乐。 ——《孟子·告子下》

太使伯(西周末)

孔子(春秋)

孟子(战国)

6.主张和而不同——认识、处理事情的方法

二、中华优秀传统文化的内涵

(三)处事之道

(2)意义:“和”的思想作为认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到积极作用。

(1)思想表现:

西周末年:太史伯“和实生物,同则不继”。

春秋战国:孔子孟子“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”。

君子与君子以同道为朋,小人与小人以同利为朋。——宋·欧阳修《朋党论》

万物并育而不相害。道并行而不相悖。小德川流;大德敦化。——《中庸·第三十章》

有象斯有对,对必反其为;有反斯有仇,仇必和而解。 ——张载《正蒙·太和篇》

以儒家的“五常”思想为例,儒家把仁、义、礼、智、信,作为主要理念和为人处世的基本准则,儒家强调对他人要讲仁爱,在大是大非面前要讲正义,待人接物要有礼貌,解决问题要讲智慧,做人做事要诚实守信。

春秋时,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的核心思想。战国时,一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化的源头。汉武帝独尊儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位。魏晋玄学的产生与发展、唐朝佛学的繁荣使传统儒学受到挑战,但也促进了儒学的创新和发展。到了宋代,儒、道、佛相互渗透,形成了吸收佛道思想阐述儒学的新教派——理学。宋元时期,科技、史、文化、艺术高度繁荣。明清之际,个性解放的思想出现。清初,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,禁锢了中华文化的发展。

——冯天瑜《中国文化史》

【重点突破】阅读教材并结合材料,归纳中华优秀传统文化的特点

本土性

多样性

包容性

凝聚性

连续性

在数千年的历史进程中,中华文化形成了独特的品格。

三、中华优秀传统文化的特点

本土性

封闭的起源环境

缓慢发展的小农经济

汉民族为主要民族

一脉相承的文化

多样性

包容性

凝聚性

春秋时,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,形成了儒家文化的核心思想。战国时,一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化的源头。汉武帝独尊儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位。魏晋玄学的产生与发展、唐朝佛学的繁荣使传统儒学受到挑战,但也促进了儒学的创新和发展。到了宋代,儒、道、佛相互渗透,形成了吸收佛道思想阐述儒学的新教派——理学。宋元时期,科技、史、文化、艺术高度繁荣。明清之际,个性解放的思想出现。清初,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,禁锢了中华文化的发展。

——冯天瑜《中国文化史》

连续性

四、中华优秀传统文化的价值

历史价值:中华文化是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力,蕴含着丰富的道德伦理,体现这评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

现实价值:中华文化维护这中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。为社会主义市场经济发展提供了价值导向。是中华民族彰显文化自信的有力支撑。为社会主义核心价值观提供了思想源泉。为解决人类问题贡献了中国智慧。

特点

本土性:中华文化的起源与发展具有本土性;

多样性:各民族共同创造,博大精深、丰富多彩,领域宽广;

包容性:中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸收外来文化;

凝聚性:中华文化是中华民族共同文化特质的体现;

连续性:绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力。

价值

1.历史价值:中华民族发展的内在思想源泉和精神动力;它蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,影响中国人的思维方式和行为方式;

2.现实价值:维护着中国团结统一的政治局面;维系统一多民族的大家庭;推动着中国社会的发展进步;为治国理政和道德建设提供了有益的借鉴。

三、中华优秀传统文化的特点和价值

传统文化在其形成和发展过程中,不可避免会受到当时人们的认识水平、时代条件、社会制度的局限性的制约和影响,因而也不可避免会存在陈旧过时或已成为糟粕性的东西。这就要求人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行正确取舍,而不能一股脑儿都拿到今天来照套照用。

——习近平《在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话》(2014年9月24日)

如何区分中华传统文化的精华与糟粕?谈谈对中华传统文化的态度。

精华:以人为本、天人合一、家国情怀、天下为公、自强不息、和而不同等。”

糟粕:维护尊卑等级的纲常礼教;压抑人性的存天理,灭人欲;摧残妇女的“三从四德”;扼杀创造性的“八股取士”;宣传迷信,培养愚忠愚孝的奴才意识;等等。

态度:要用扬弃的哲学观点,“取其精华,剔除糟粕”,不能因传统文化中又有优劣,就全盘肯定或全盘否定。

学习拓展

小结

中国优秀传统文化的内涵与特点

源远流长:中华文化的发展历程

博大精深:

中华优秀传统文化的内涵

中华优秀传统文化的特点和价值

重视以人为本

民本思想

崇尚天人合一

追求家国情怀

坚持崇德尚贤

强调自强不息

主张和而不同

源:多元起源

流:

阶段 时期

奠基 先秦(春秋战国)

形成 秦汉

发展 魏晋隋唐

繁荣 宋元

传承与禁锢 明清

转型与进步 近代

走向复兴 现当代

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享