《志鸿全优设计》2013-2014学年高中历史岳麓必修2单元检测:第四单元中国社会主义建设发展道路的探索(含答案)

文档属性

| 名称 | 《志鸿全优设计》2013-2014学年高中历史岳麓必修2单元检测:第四单元中国社会主义建设发展道路的探索(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-05-01 21:04:51 | ||

图片预览

文档简介

历史岳麓必修2第四单元中国社会主义建设发展道路的探索单元检测

(时间:60分钟 分值:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)

1.在中国历史上的某一时期,58%的翻译人员致力于工程技术,其中14%的人搞农业,24%的人搞纯科学,只有14%的人从事人文和社会科学的翻译……出版的中国书籍中译自俄文的书籍占了38%到45%,而其他语种的翻译只占3%到6%。这一状况最可能出现在( )

A.洋务运动时期

B.五四新文化运动时期

C.“一五”计划时期

D.改革开放新时期

2.1953年毛泽东批示:“中国现在的资本主义经济……已经不是普通的资本主义经济,而是一种特殊的资本主义经济,即新式的国家资本主义经济。”其“特殊”“新式”的含义是( ) 21*cnjy*com

A.社会主义的市场经济体制

B.公有制领导下的私营经济

C.高度集中的计划经济体制

D.全行业的公私合营

3.1981年中共中央在《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中指出:“在一个几亿人口中比较顺利地实现了如此复杂、困难和深刻的社会变革,促进了工农业和整个国民经济的发展,是一个伟大的历史性胜利。”其中“深刻的社会变革”是指( )

A.中华人民共和国的建立

B.社会主义三大改造的基本完成

C.人民公社化运动的开展

D.社会主义市场经济体制的建立

4.商业广告是促销的重要手段。据史料记载:中国现代意义上的广告起始于鸦片战争后,民国初年得到显著的发展,1953年后消失,1978年末又重新出现。材料中广告消失的最主要原因是( )21·cn·jy·com

A.经济困难,物资匮乏

B.企业热衷产品直销

C.三大改造,政府取缔

D.国家实行计划经济

5.周恩来在中共八大上指出:“以重工业为中心的工业建设,是不能够也不应该孤立进行的,它必须有各个方面的配合,特别是农业的配合,农业是工业发展乃至整个国民经济发展必不可少的条件。”以上材料表明党和政府( )[来源:21世纪教育网]

A.认识到经济需要平衡发展

B.确立了优先发展农业生产的经济指导思想

C.将经济建设的重点转向农业和轻工业

D.开始纠正“大跃进”运动的“左”倾冒进错误

6.(2013·山东文综,14)20世纪50年代,中苏两国对中国的某一新生事物产生了不同看法。前者认为它是“中国加速社会主义建设,向共产主义过渡的最好形式”;后者则认为20~30年代的苏联曾有过类似尝试,但“在经济上是不合理的”。“它”是指( )

A.土地改革

B.“一五”计划

C.社会主义三大改造

D.人民公社

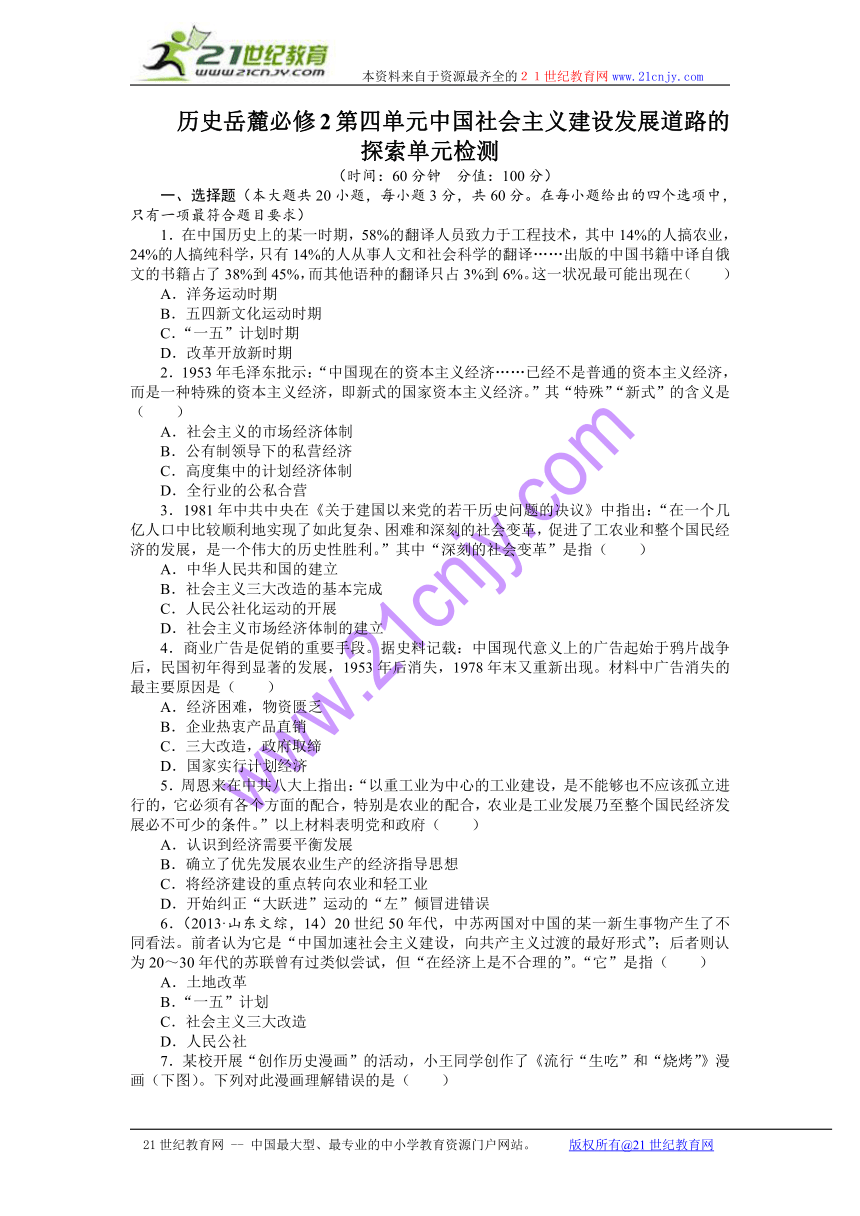

7.某校开展“创作历史漫画”的活动,小王同学创作了《流行“生吃”和“烧烤”》漫画(下图)。下列对此漫画理解错误的是( )21教育名师原创作品

A.它描绘的历史运动发生在20世纪50年代后期

B.讽刺了忽视经济客观规律的现象

C.揭示了人民公社体制的弊端

D.关注了经济建设中的民生问题

8.“它通过渐进式的改革,对原来僵化的农业经济体制实行了自我完善,使之变为新型的农业体制,使亿万农民掌握了生产经营的自主权,生产积极性大大提高。这是在党的领导下我国农民的伟大创造。”上述材料评论的是( )

A.农业社会主义改造

B.“大跃进”运动

C.人民公社化运动

D.家庭联产承包责任制

9.某同学在设计《改革开放三十年的历史巨变》网页时,设计了“思想解放的历程”“开放格局的形成”“一国两制的成就”“城市经济体制改革”等几个并列的栏目。如果再增加一个栏目,最合适的应该是( )

A.国有企业改革

B.经济特区崛起

C.“九二共识”

D.实行家庭联产承包责任制后的农村

10.新中国建设道路,从“一五”计划到“十一五”计划的部分主题词摘要:“一五”计划时期(1953~1957年):工业增速,超额完成;“二五”计划时期(1958~1962年):“大跃进”,大倒退……“八五”计划时期(1991~1995年):________;“十一五”计划时期(2006~2010年):改革开放,坚定不移。其中空格处的主题词是( )

A.改革开放 走向兴起

B.解决温饱 成效显著

C.南方谈话 改革深化

D.指令登场 市场控制

11.1992年被人们称为中国30年改革进程标志性的分水岭。“如果说此前中国一直在隧道中探索,1992年应该说人们终于看到了隧道口的光亮。”作出这一判断的主要依据是( )

A.制定了改革开放的基本国策

B.肯定了私营经济的合法地位

C.确立了市场经济体制的改革目标

D.形成了立体全面的开放格局

12.改革开放以来,随着社会的发展,出现了不少流行词语,下列各组中,都属于20世纪80年代开始流行的是( )

A.阶级斗争 “一国两制” 无私奉献

B.体制改革 中国特色 经济特区

C.市场经济 勤俭节约 休闲娱乐

D.和谐文明 注重环保 小康社会

13.英国《金融时报》:“自1978年以来,中国企业有三次创业的高潮点,分别是1984年、1992年和2001年。”催生这三个创业高潮点的动因分别是( )

A.建立四个经济特区、邓小平南方谈话、市场经济体制改革的目标确立

B.市场经济体制的目标确立、“三个代表”重要思想的提出、中国加入世贸组织

C.开放14个沿海港口城市、开放开发上海浦东、确立党在新时期的基本路线

D.扩大企业自主权、市场经济体制的目标确立、中国加入世贸组织

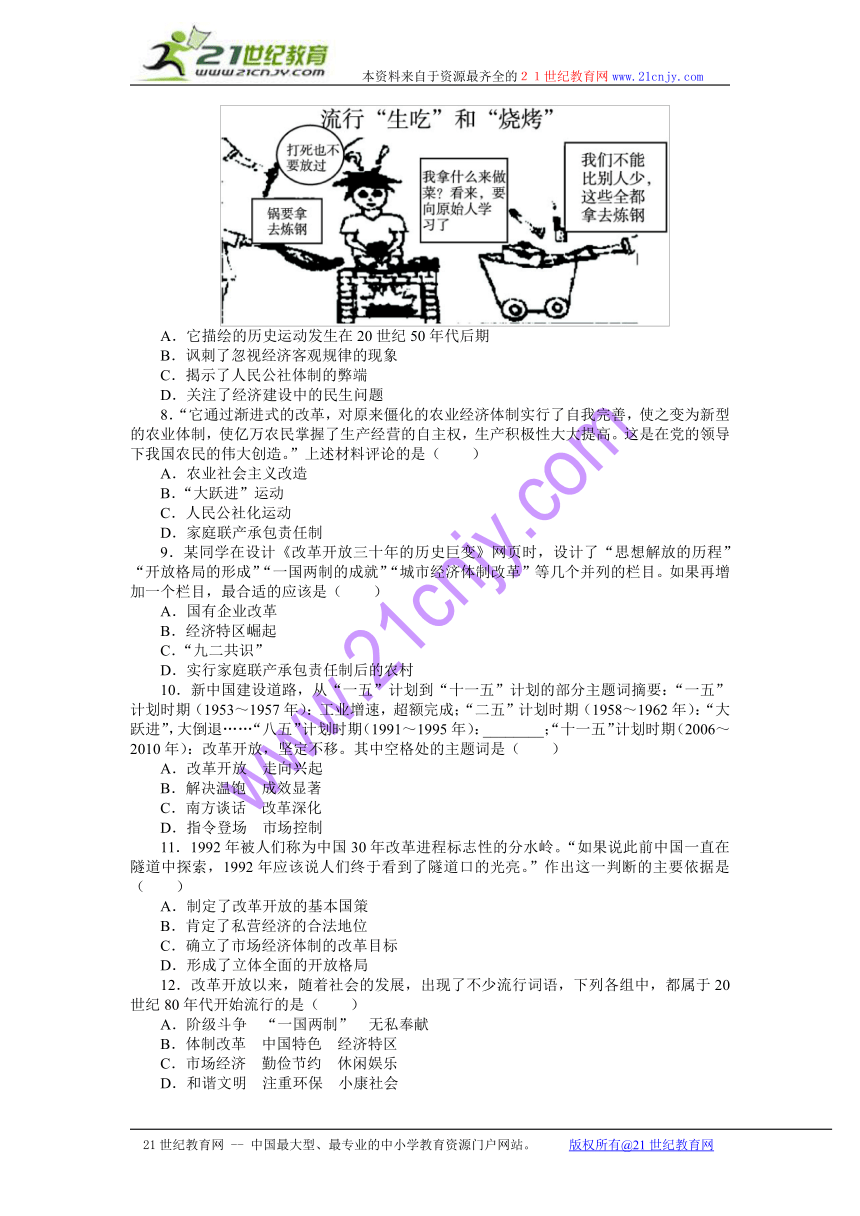

14.下表反映的是中国城镇人口数的变化情况。其中,导致从a到b变化的主要原因是( )

A.“一五”计划的实行

B.“大跃进”运动的影响

C.“文化大革命”的影响

D.家庭联产承包责任制的推行

15.20世纪90年代,中国政府提出对外开放的沿海、沿边、沿江、沿路的“四沿战略”。其中“沿江”战略的目标是推动长江流域的全面开放,以贯通东西,辐射南北。为此采取的重大措施是( )21cnjy.com

A.开放港口城市

B.开辟经济开放区

C.浦东的开发开放

D.开放长江三角洲地区

16.在中华人民共和国国庆日,法国《费加罗报》曾发表文章称,“电视台本周向我们介绍了各种穿着的中国人,一些夫妻竟敢手挽手散步……更有意义的是知识分子的信心”。你认为该文最有可能发表于( )www.21-cn-jy.com

A.国庆一周年 B.国庆十周年

C.国庆二十周年 D.国庆三十周年

17.用“春天”来形容20世纪80年代的中国是十分恰当的:枯木可见,但万物复苏,各行各业充满生机。下列情景与那个年代无关的是( )21·世纪*教育网

A.春播的田野上,父子兄妹聚在一小块田里精耕细作

B.日新月异的深圳,“时间就是金钱,效率就是生命”标语振奋人心

C.浦东新区,高楼四起,跨国公司的招牌特别引人注目

D.充满幻想与希望的海南省,有各地客商、民工来去匆匆

18.上海市档案馆收藏了一套上海普通市民的家庭账本,从1957年11月到2002年从未间断。账本记载,1980年夫妇俩全年的总收入是2 685.04元,而到了2002年,虽然两人都已退休,全年总收入仍然达到47 658.3元,比22年前提高了17.75倍。这一账本是上海( )www-2-1-cnjy-com

A.率先跨入小康社会的见证

B.政治剧变的见证

C.社会生活变迁的见证

D.逐步走向市场经济的见证

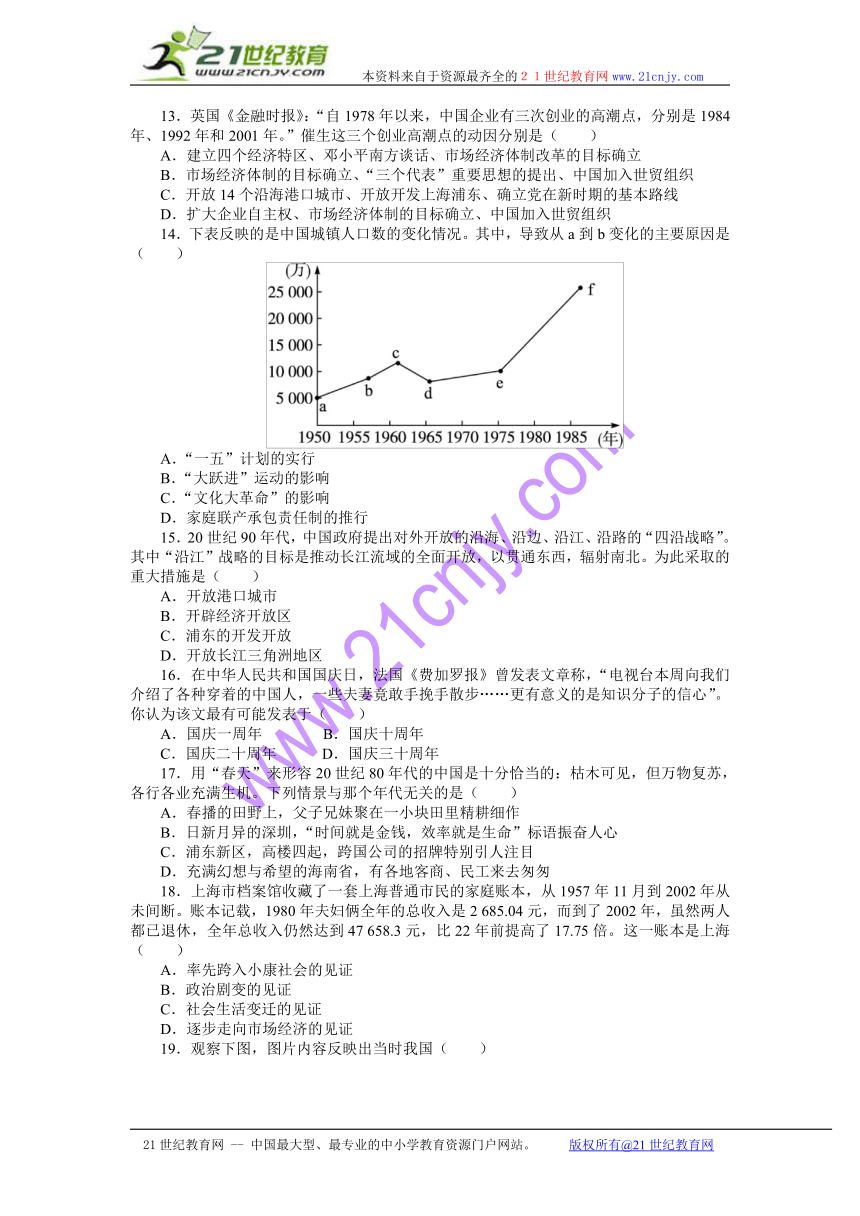

19.观察下图,图片内容反映出当时我国( )

A.物资供应较为紧张 B.与苏联的关系更为密切

C.女性缺乏审美情趣 D.社会生活带有政治色彩

20.美国经济学家弗理德曼访问中国后写道:“1988年,街道上的色彩与服装明显多元化,与此伴随的,则是经济增长与发展的明显迹象。农业改革效果十分明显……私营企业有所发展……得到允许的、有限的经济自由已经在改变中国的面貌。”说明当时的中国( )

A.私有经济主体地位上升

B.农民获得了土地所有权

C.市场经济体制逐步确立

D.改革开放改变着社会面貌

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

21.中央电视台播出的电视政论片《复兴之路》,追溯中华民族的强国之梦和不懈探索的伟大历程。阅读材料,回答问题。2-1-c-n-j-y

材料一 经过20多年的探索和建设,新中国不仅赢得了政治上的独立,人民民主专政的国家制度已经建立,人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度得到确立和坚持,而且在一穷二白的基础上建立起了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,从根本上解决了工业化从无到有的问题……一些尖端科学技术领域的重要成就,显示了中国丰厚的智力资源。【出处:21教育名师】

材料二 以十一届三中全会为起点,中国进入了改革开放和现代化建设的历史新时期。1979年,中国农民以特有的首创精神奏响了改革的序曲,安徽和四川等一些农村开始试行家庭联产承包责任制。同一年深圳、珠海等4个经济特区开始筹建,打开了中国对外开放的窗口。21世纪教育网【版权所有:21教育】

材料三 100年是漫长的也是短暂的,在人类告别风云变幻的20世纪时中国告别了上个世纪曾经的苦难,经过100多年的求索与奋斗,世界重新认识了中国,中国以新的面貌融入了世界。世纪跨越,中国人跨越的绝不仅仅是一个时间的节点,伴随着国家一起迈入21世纪的是中华民族伟大复兴的理想。21*cnjy*com

——以上材料摘自《复兴之路》解说词

(1)根据材料一,概括指出新中国“经过20多年的探索和建设”在哪些方面为当代中国的发展奠定了基础。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪八九十年代中国为搞活经济采取了哪些重大举措。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,从经济和外交方面说明在世纪跨越的关键时期,中国如何“以新的面貌融入了世界”?(4分)21教育网

(4)综合上述材料,指出新中国成立以来在发展道路的选择上进行过哪两次成功的实践探索?(4分)

22.阅读下列材料,回答问题:

材料一 从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)和资源严重缺乏就开始困扰着中国共产党。在这种情况下,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完善工业体系的发展战略。21世纪教育网版权所有

材料二

材料三 走新型工业化道路,大力实施“科教兴国”战略和可持续发展战略。实现工业化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史性任务。信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。

材料四 从总体上看,我国经济目前仍然处于“高投入、高消耗、低效益”粗放型的传统发展模式。单位产值所消耗的资金、劳力、原材料和能源远远高于世界平均水平。以1吨标准燃料所产生的GDP比较,我国为395.8美元,美国为2 172.8美元,日本为5 747.8美元,德国为4 351.5美元,印度为1 430美元,世界平均为2 167美元。消耗同样的能源所创造的产值,我国大大低于世界的平均数,单位能源平均利用率只有30%左右。研究表明,如果再不正确处理发展与人口、资源、环境的关系,那么多年来所取得的成果很可能被日益恶化的生态环境等问题所抵消。

材料五 2010年上海世博会主题宣传画

(1)20世纪50年代初,新中国“加快建设重工业和完善工业体系的发展战略”具体措施是什么?有何意义?(4分)

(2)材料二反映了我国在工业化道路探索上的什么实践活动?结果如何?(4分)

(3)根据材料一、材料二、材料三,概述与20世纪50年代相比,20世纪90年代以来,关于工业化道路的认识有何变化?根据材料三、材料四、材料五,并结合所学知识,分析促使其变化的主要原因。(8分)

(4)综合上述材料和问题,你对我国工业化道路的探索有哪些认识?(4分)

参考答案

1答案:C 解析:从材料中“58%的翻译人员致力于工程技术”可以看出与经济建设迫切需要科学知识有关。从“译自俄文的书籍占了38%到45%”可以看出与苏联关系密切。据此可以判断C项符合题意。

2答案:B 解析:1953年对资本主义工商业实行公私合营的方式,即公有制领导下的私营经济。21世纪教育网

3答案:B 解析:在中华人民共和国的历史上最深刻的社会变革是社会主义制度在中国的确立,社会主义制度在中国确立的标志是三大改造的基本完成。21世纪教育网

4答案:D 解析:20世纪50年代后中国在经济建设中照搬苏联模式,建立了高度集中的计划经济体制。在这种体制下,政府的行政命令是资源调配的主要手段,市场的作用被忽视,作为市场经济产物的广告就消失了。

5答案:A 解析:B、C两项不符合史实;“大跃进”运动发生在中共八大召开后,D项错误,答案为A项。

6答案:D 解析:1958年开始的人民公社化运动,旨在提高农村的公有化程度,中国认为,这是中国“向共产主义过渡的最好形势”。苏联在20世纪20~30年代的“类似尝试”是指农业集体化运动,苏联认为它“在经济上是不合理的”。由此可见,中苏两国对中国的人民公社化运动的看法产生了分歧,故选D项。土地改革确立了农民土地私有制,显然不是要建设共产主义;“一五”计划和社会主义三大改造总体上是合理的,也没有急躁冒进。故A、B、C三项不符合题意。【来源:21·世纪·教育·网】

7答案:C 解析:从图片信息看,人们把各种铁质工具用来炼钢,反映的是“大跃进”运动时期的情景,不是关于人民公社体制的问题,故C项的说法错误,A、B、D三项均正确。【来源:21cnj*y.co*m】

8答案:D 解析:根据材料信息可知农民掌握了生产经营的自主权,可知答案选D项。

9答案:D 解析:注意题干中的栏目均为并列关系。A项所述可纳入“城市经济体制改

革”栏目中,B项所述可纳入已有的“开放格局的形成”栏目中,C项所述可纳入“一国两制的成就”栏目中, D项不能纳入题干中的任何一个栏目,可单独作为一个栏目与题干中的栏目并列,故符合题意的答案是D项。

10答案:C

11答案:C 解析:本题考查改革开放。关键词为1992年,中共十四大确立了经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,打破了计划经济崇拜,选C项。A、B两项时间不符;D项涉及开放,与题干主旨“改革”不符。21世纪教育网

12答案:B

13答案:D 解析:1984年中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,提出把增强企业活力作为经济体制改革的中心环节;1992年中共十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;2001年中国加入世界贸易组织。

14答案:A 解析:根据题干提供的信息和所学史实,a到b段时间是在1950~1957年。城镇人口发展趋势是上升,正是由于1953年开展“一五”计划,制定了优先发展重工业的目标,促进了城镇人口的增长,选A项。

15答案:C 解析:根据时间可以判断,开放港口城市是在1984年,开辟经济开放区、开放长江三角洲地区是在1985年,浦东的开发开放是在20世纪90年代。

16答案:D 解析:从材料中“电视台”“各种穿着”“夫妻手挽手散步”“知识分子的信心”等信息联系到所学知识,改革开放以后,人们对服饰的要求开始由穿得暖向穿得好过渡,款式新颖的服装层出不穷,中国服饰从封闭走向开放。本题所述应该是1979年建国三十周年的国庆日,法国《费加罗报》进行撰文。

17答案:C 解析:上海浦东的开放是在20世纪90年代。

18答案:C 解析:家庭收入的增加,说明了居民生活水平的不断提高,从侧面说明了经济的发展。

19答案:D 解析:从图片可以看到“革命友谊”四个字,明显带有政治色彩,手中拿着红宝书,也说明我国当时社会生活具有政治色彩。2·1·c·n·j·y

20答案:D 解析:从题干中1988年这一时间信息及作者列举的中国社会多方面的变革,可以判断出改革开放改变着中国的社会面貌。

21答案:政治前提:社会主义制度的基本确立;经济(或物质)基础:建立起比较完整的国民经济体系;科技(或技术)基础:尖端科学技术领域取得重要成就。

答案:实行家庭联产承包责任制,进行国有企业改革,建立市场经济体制,构建全方位的对外开放格局。

答案:经济:加入世界贸易组织。外交:积极参加以联合国为中心的多边外交活动;积极参与地区性国际组织的活动。

答案:完成三大改造,确立社会主义制度;实行改革开放,开创中国特色的社会主义道路。

22答案:措施:实行“一五”计划。意义:初步改变了中国工业的落后面貌,奠定了社会主义工业化的初步基础。

答案:实践:发动“大跃进”运动,开展了群众性的大炼钢铁运动。结果:浪费了大量人力和资源;造成国民经济比例严重失调;造成环境破坏等。(任意两点即可)

答案:变化:由注重工业化的速度和数量,转变为注重工业化的效率和质量。原因:新技术革命和信息社会的到来和挑战;实现可持续发展的必然选择;加快实现工业化和现代化的必然选择;中国经济融入经济全球化的需要和挑战。(任意三点即可)

答案:认识:要从国情出发选择工业化道路;要适时调整经济发展战略(或要改变经济发展方式)。

(时间:60分钟 分值:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)

1.在中国历史上的某一时期,58%的翻译人员致力于工程技术,其中14%的人搞农业,24%的人搞纯科学,只有14%的人从事人文和社会科学的翻译……出版的中国书籍中译自俄文的书籍占了38%到45%,而其他语种的翻译只占3%到6%。这一状况最可能出现在( )

A.洋务运动时期

B.五四新文化运动时期

C.“一五”计划时期

D.改革开放新时期

2.1953年毛泽东批示:“中国现在的资本主义经济……已经不是普通的资本主义经济,而是一种特殊的资本主义经济,即新式的国家资本主义经济。”其“特殊”“新式”的含义是( ) 21*cnjy*com

A.社会主义的市场经济体制

B.公有制领导下的私营经济

C.高度集中的计划经济体制

D.全行业的公私合营

3.1981年中共中央在《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中指出:“在一个几亿人口中比较顺利地实现了如此复杂、困难和深刻的社会变革,促进了工农业和整个国民经济的发展,是一个伟大的历史性胜利。”其中“深刻的社会变革”是指( )

A.中华人民共和国的建立

B.社会主义三大改造的基本完成

C.人民公社化运动的开展

D.社会主义市场经济体制的建立

4.商业广告是促销的重要手段。据史料记载:中国现代意义上的广告起始于鸦片战争后,民国初年得到显著的发展,1953年后消失,1978年末又重新出现。材料中广告消失的最主要原因是( )21·cn·jy·com

A.经济困难,物资匮乏

B.企业热衷产品直销

C.三大改造,政府取缔

D.国家实行计划经济

5.周恩来在中共八大上指出:“以重工业为中心的工业建设,是不能够也不应该孤立进行的,它必须有各个方面的配合,特别是农业的配合,农业是工业发展乃至整个国民经济发展必不可少的条件。”以上材料表明党和政府( )[来源:21世纪教育网]

A.认识到经济需要平衡发展

B.确立了优先发展农业生产的经济指导思想

C.将经济建设的重点转向农业和轻工业

D.开始纠正“大跃进”运动的“左”倾冒进错误

6.(2013·山东文综,14)20世纪50年代,中苏两国对中国的某一新生事物产生了不同看法。前者认为它是“中国加速社会主义建设,向共产主义过渡的最好形式”;后者则认为20~30年代的苏联曾有过类似尝试,但“在经济上是不合理的”。“它”是指( )

A.土地改革

B.“一五”计划

C.社会主义三大改造

D.人民公社

7.某校开展“创作历史漫画”的活动,小王同学创作了《流行“生吃”和“烧烤”》漫画(下图)。下列对此漫画理解错误的是( )21教育名师原创作品

A.它描绘的历史运动发生在20世纪50年代后期

B.讽刺了忽视经济客观规律的现象

C.揭示了人民公社体制的弊端

D.关注了经济建设中的民生问题

8.“它通过渐进式的改革,对原来僵化的农业经济体制实行了自我完善,使之变为新型的农业体制,使亿万农民掌握了生产经营的自主权,生产积极性大大提高。这是在党的领导下我国农民的伟大创造。”上述材料评论的是( )

A.农业社会主义改造

B.“大跃进”运动

C.人民公社化运动

D.家庭联产承包责任制

9.某同学在设计《改革开放三十年的历史巨变》网页时,设计了“思想解放的历程”“开放格局的形成”“一国两制的成就”“城市经济体制改革”等几个并列的栏目。如果再增加一个栏目,最合适的应该是( )

A.国有企业改革

B.经济特区崛起

C.“九二共识”

D.实行家庭联产承包责任制后的农村

10.新中国建设道路,从“一五”计划到“十一五”计划的部分主题词摘要:“一五”计划时期(1953~1957年):工业增速,超额完成;“二五”计划时期(1958~1962年):“大跃进”,大倒退……“八五”计划时期(1991~1995年):________;“十一五”计划时期(2006~2010年):改革开放,坚定不移。其中空格处的主题词是( )

A.改革开放 走向兴起

B.解决温饱 成效显著

C.南方谈话 改革深化

D.指令登场 市场控制

11.1992年被人们称为中国30年改革进程标志性的分水岭。“如果说此前中国一直在隧道中探索,1992年应该说人们终于看到了隧道口的光亮。”作出这一判断的主要依据是( )

A.制定了改革开放的基本国策

B.肯定了私营经济的合法地位

C.确立了市场经济体制的改革目标

D.形成了立体全面的开放格局

12.改革开放以来,随着社会的发展,出现了不少流行词语,下列各组中,都属于20世纪80年代开始流行的是( )

A.阶级斗争 “一国两制” 无私奉献

B.体制改革 中国特色 经济特区

C.市场经济 勤俭节约 休闲娱乐

D.和谐文明 注重环保 小康社会

13.英国《金融时报》:“自1978年以来,中国企业有三次创业的高潮点,分别是1984年、1992年和2001年。”催生这三个创业高潮点的动因分别是( )

A.建立四个经济特区、邓小平南方谈话、市场经济体制改革的目标确立

B.市场经济体制的目标确立、“三个代表”重要思想的提出、中国加入世贸组织

C.开放14个沿海港口城市、开放开发上海浦东、确立党在新时期的基本路线

D.扩大企业自主权、市场经济体制的目标确立、中国加入世贸组织

14.下表反映的是中国城镇人口数的变化情况。其中,导致从a到b变化的主要原因是( )

A.“一五”计划的实行

B.“大跃进”运动的影响

C.“文化大革命”的影响

D.家庭联产承包责任制的推行

15.20世纪90年代,中国政府提出对外开放的沿海、沿边、沿江、沿路的“四沿战略”。其中“沿江”战略的目标是推动长江流域的全面开放,以贯通东西,辐射南北。为此采取的重大措施是( )21cnjy.com

A.开放港口城市

B.开辟经济开放区

C.浦东的开发开放

D.开放长江三角洲地区

16.在中华人民共和国国庆日,法国《费加罗报》曾发表文章称,“电视台本周向我们介绍了各种穿着的中国人,一些夫妻竟敢手挽手散步……更有意义的是知识分子的信心”。你认为该文最有可能发表于( )www.21-cn-jy.com

A.国庆一周年 B.国庆十周年

C.国庆二十周年 D.国庆三十周年

17.用“春天”来形容20世纪80年代的中国是十分恰当的:枯木可见,但万物复苏,各行各业充满生机。下列情景与那个年代无关的是( )21·世纪*教育网

A.春播的田野上,父子兄妹聚在一小块田里精耕细作

B.日新月异的深圳,“时间就是金钱,效率就是生命”标语振奋人心

C.浦东新区,高楼四起,跨国公司的招牌特别引人注目

D.充满幻想与希望的海南省,有各地客商、民工来去匆匆

18.上海市档案馆收藏了一套上海普通市民的家庭账本,从1957年11月到2002年从未间断。账本记载,1980年夫妇俩全年的总收入是2 685.04元,而到了2002年,虽然两人都已退休,全年总收入仍然达到47 658.3元,比22年前提高了17.75倍。这一账本是上海( )www-2-1-cnjy-com

A.率先跨入小康社会的见证

B.政治剧变的见证

C.社会生活变迁的见证

D.逐步走向市场经济的见证

19.观察下图,图片内容反映出当时我国( )

A.物资供应较为紧张 B.与苏联的关系更为密切

C.女性缺乏审美情趣 D.社会生活带有政治色彩

20.美国经济学家弗理德曼访问中国后写道:“1988年,街道上的色彩与服装明显多元化,与此伴随的,则是经济增长与发展的明显迹象。农业改革效果十分明显……私营企业有所发展……得到允许的、有限的经济自由已经在改变中国的面貌。”说明当时的中国( )

A.私有经济主体地位上升

B.农民获得了土地所有权

C.市场经济体制逐步确立

D.改革开放改变着社会面貌

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

21.中央电视台播出的电视政论片《复兴之路》,追溯中华民族的强国之梦和不懈探索的伟大历程。阅读材料,回答问题。2-1-c-n-j-y

材料一 经过20多年的探索和建设,新中国不仅赢得了政治上的独立,人民民主专政的国家制度已经建立,人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度得到确立和坚持,而且在一穷二白的基础上建立起了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,从根本上解决了工业化从无到有的问题……一些尖端科学技术领域的重要成就,显示了中国丰厚的智力资源。【出处:21教育名师】

材料二 以十一届三中全会为起点,中国进入了改革开放和现代化建设的历史新时期。1979年,中国农民以特有的首创精神奏响了改革的序曲,安徽和四川等一些农村开始试行家庭联产承包责任制。同一年深圳、珠海等4个经济特区开始筹建,打开了中国对外开放的窗口。21世纪教育网【版权所有:21教育】

材料三 100年是漫长的也是短暂的,在人类告别风云变幻的20世纪时中国告别了上个世纪曾经的苦难,经过100多年的求索与奋斗,世界重新认识了中国,中国以新的面貌融入了世界。世纪跨越,中国人跨越的绝不仅仅是一个时间的节点,伴随着国家一起迈入21世纪的是中华民族伟大复兴的理想。21*cnjy*com

——以上材料摘自《复兴之路》解说词

(1)根据材料一,概括指出新中国“经过20多年的探索和建设”在哪些方面为当代中国的发展奠定了基础。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪八九十年代中国为搞活经济采取了哪些重大举措。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,从经济和外交方面说明在世纪跨越的关键时期,中国如何“以新的面貌融入了世界”?(4分)21教育网

(4)综合上述材料,指出新中国成立以来在发展道路的选择上进行过哪两次成功的实践探索?(4分)

22.阅读下列材料,回答问题:

材料一 从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)和资源严重缺乏就开始困扰着中国共产党。在这种情况下,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完善工业体系的发展战略。21世纪教育网版权所有

材料二

材料三 走新型工业化道路,大力实施“科教兴国”战略和可持续发展战略。实现工业化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史性任务。信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。

材料四 从总体上看,我国经济目前仍然处于“高投入、高消耗、低效益”粗放型的传统发展模式。单位产值所消耗的资金、劳力、原材料和能源远远高于世界平均水平。以1吨标准燃料所产生的GDP比较,我国为395.8美元,美国为2 172.8美元,日本为5 747.8美元,德国为4 351.5美元,印度为1 430美元,世界平均为2 167美元。消耗同样的能源所创造的产值,我国大大低于世界的平均数,单位能源平均利用率只有30%左右。研究表明,如果再不正确处理发展与人口、资源、环境的关系,那么多年来所取得的成果很可能被日益恶化的生态环境等问题所抵消。

材料五 2010年上海世博会主题宣传画

(1)20世纪50年代初,新中国“加快建设重工业和完善工业体系的发展战略”具体措施是什么?有何意义?(4分)

(2)材料二反映了我国在工业化道路探索上的什么实践活动?结果如何?(4分)

(3)根据材料一、材料二、材料三,概述与20世纪50年代相比,20世纪90年代以来,关于工业化道路的认识有何变化?根据材料三、材料四、材料五,并结合所学知识,分析促使其变化的主要原因。(8分)

(4)综合上述材料和问题,你对我国工业化道路的探索有哪些认识?(4分)

参考答案

1答案:C 解析:从材料中“58%的翻译人员致力于工程技术”可以看出与经济建设迫切需要科学知识有关。从“译自俄文的书籍占了38%到45%”可以看出与苏联关系密切。据此可以判断C项符合题意。

2答案:B 解析:1953年对资本主义工商业实行公私合营的方式,即公有制领导下的私营经济。21世纪教育网

3答案:B 解析:在中华人民共和国的历史上最深刻的社会变革是社会主义制度在中国的确立,社会主义制度在中国确立的标志是三大改造的基本完成。21世纪教育网

4答案:D 解析:20世纪50年代后中国在经济建设中照搬苏联模式,建立了高度集中的计划经济体制。在这种体制下,政府的行政命令是资源调配的主要手段,市场的作用被忽视,作为市场经济产物的广告就消失了。

5答案:A 解析:B、C两项不符合史实;“大跃进”运动发生在中共八大召开后,D项错误,答案为A项。

6答案:D 解析:1958年开始的人民公社化运动,旨在提高农村的公有化程度,中国认为,这是中国“向共产主义过渡的最好形势”。苏联在20世纪20~30年代的“类似尝试”是指农业集体化运动,苏联认为它“在经济上是不合理的”。由此可见,中苏两国对中国的人民公社化运动的看法产生了分歧,故选D项。土地改革确立了农民土地私有制,显然不是要建设共产主义;“一五”计划和社会主义三大改造总体上是合理的,也没有急躁冒进。故A、B、C三项不符合题意。【来源:21·世纪·教育·网】

7答案:C 解析:从图片信息看,人们把各种铁质工具用来炼钢,反映的是“大跃进”运动时期的情景,不是关于人民公社体制的问题,故C项的说法错误,A、B、D三项均正确。【来源:21cnj*y.co*m】

8答案:D 解析:根据材料信息可知农民掌握了生产经营的自主权,可知答案选D项。

9答案:D 解析:注意题干中的栏目均为并列关系。A项所述可纳入“城市经济体制改

革”栏目中,B项所述可纳入已有的“开放格局的形成”栏目中,C项所述可纳入“一国两制的成就”栏目中, D项不能纳入题干中的任何一个栏目,可单独作为一个栏目与题干中的栏目并列,故符合题意的答案是D项。

10答案:C

11答案:C 解析:本题考查改革开放。关键词为1992年,中共十四大确立了经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,打破了计划经济崇拜,选C项。A、B两项时间不符;D项涉及开放,与题干主旨“改革”不符。21世纪教育网

12答案:B

13答案:D 解析:1984年中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,提出把增强企业活力作为经济体制改革的中心环节;1992年中共十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;2001年中国加入世界贸易组织。

14答案:A 解析:根据题干提供的信息和所学史实,a到b段时间是在1950~1957年。城镇人口发展趋势是上升,正是由于1953年开展“一五”计划,制定了优先发展重工业的目标,促进了城镇人口的增长,选A项。

15答案:C 解析:根据时间可以判断,开放港口城市是在1984年,开辟经济开放区、开放长江三角洲地区是在1985年,浦东的开发开放是在20世纪90年代。

16答案:D 解析:从材料中“电视台”“各种穿着”“夫妻手挽手散步”“知识分子的信心”等信息联系到所学知识,改革开放以后,人们对服饰的要求开始由穿得暖向穿得好过渡,款式新颖的服装层出不穷,中国服饰从封闭走向开放。本题所述应该是1979年建国三十周年的国庆日,法国《费加罗报》进行撰文。

17答案:C 解析:上海浦东的开放是在20世纪90年代。

18答案:C 解析:家庭收入的增加,说明了居民生活水平的不断提高,从侧面说明了经济的发展。

19答案:D 解析:从图片可以看到“革命友谊”四个字,明显带有政治色彩,手中拿着红宝书,也说明我国当时社会生活具有政治色彩。2·1·c·n·j·y

20答案:D 解析:从题干中1988年这一时间信息及作者列举的中国社会多方面的变革,可以判断出改革开放改变着中国的社会面貌。

21答案:政治前提:社会主义制度的基本确立;经济(或物质)基础:建立起比较完整的国民经济体系;科技(或技术)基础:尖端科学技术领域取得重要成就。

答案:实行家庭联产承包责任制,进行国有企业改革,建立市场经济体制,构建全方位的对外开放格局。

答案:经济:加入世界贸易组织。外交:积极参加以联合国为中心的多边外交活动;积极参与地区性国际组织的活动。

答案:完成三大改造,确立社会主义制度;实行改革开放,开创中国特色的社会主义道路。

22答案:措施:实行“一五”计划。意义:初步改变了中国工业的落后面貌,奠定了社会主义工业化的初步基础。

答案:实践:发动“大跃进”运动,开展了群众性的大炼钢铁运动。结果:浪费了大量人力和资源;造成国民经济比例严重失调;造成环境破坏等。(任意两点即可)

答案:变化:由注重工业化的速度和数量,转变为注重工业化的效率和质量。原因:新技术革命和信息社会的到来和挑战;实现可持续发展的必然选择;加快实现工业化和现代化的必然选择;中国经济融入经济全球化的需要和挑战。(任意三点即可)

答案:认识:要从国情出发选择工业化道路;要适时调整经济发展战略(或要改变经济发展方式)。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势