人教版部编(2019)高中语文必修上册第六单元《学习任务二:探究论证方法,思考论证逻辑》名师单元教学设计(2课时)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修上册第六单元《学习任务二:探究论证方法,思考论证逻辑》名师单元教学设计(2课时) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 109.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-24 06:02:25 | ||

图片预览

文档简介

《学习任务二:探究论证方法,思考论证逻辑》

名师单元教学设计

结合“单元学习任务”二,分析课文如何阐释学习之道,体会文章的说理方式,理解论述的针对性和概括性。每组课文可侧重探究一两种论证方法,在此基础上,探讨论证的逻辑和方法之间的关系、论证的针对性和理论概括性之间的关系。

课时安排:2课时。

第四课时

教学目标

1.理清两篇文言文各自的行文思路。

2.分别画出两位作者阐述观点的结构图。

教学重难点

理清《师说》的论证思路,绘制《师说》的文章结构图。

教学过程

导入

预计用两课时完成“单元学习任务”二。

设计意图

学习任务二会在任务一的学习基础上,进一步理清作者分析论证的思路,进而帮助学生掌握富有特点的论证方法,完成演讲稿的写作。

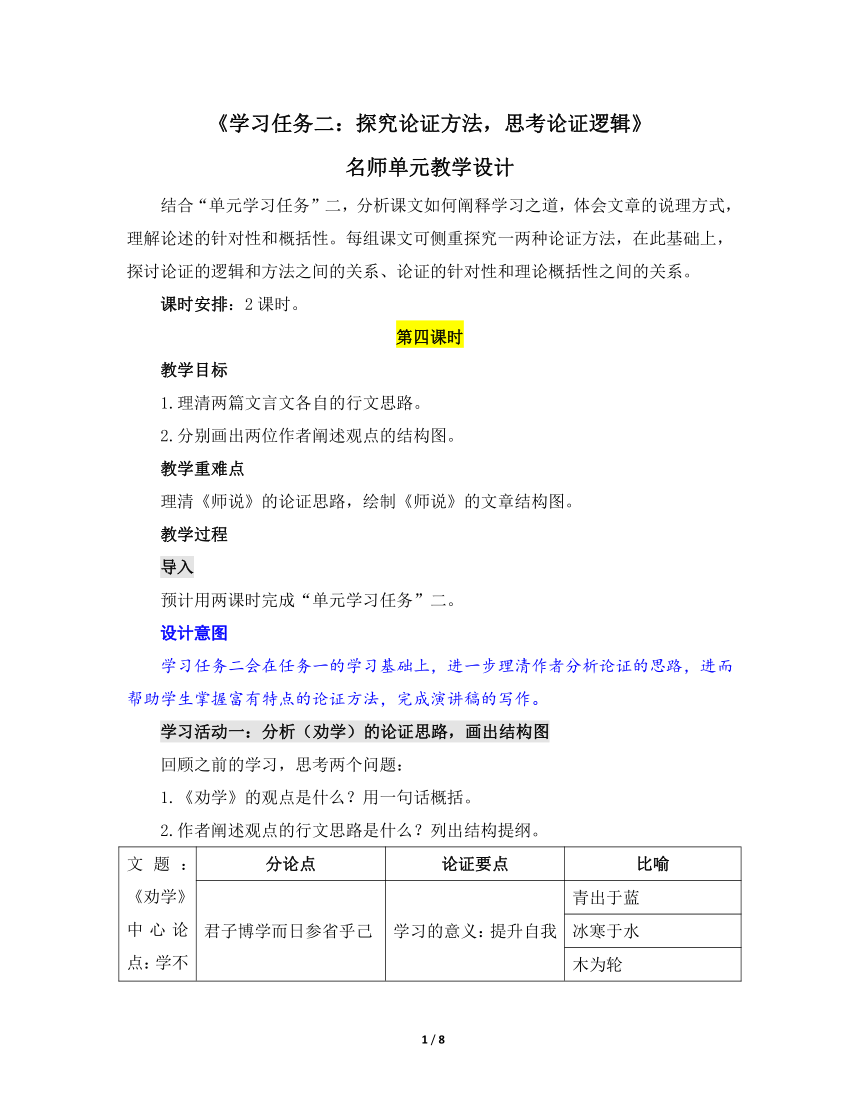

学习活动一:分析(劝学)的论证思路,画出结构图

回顾之前的学习,思考两个问题:

1.《劝学》的观点是什么?用一句话概括。

2.作者阐述观点的行文思路是什么?列出结构提纲。

文题:《劝学》中心论点:学不可以已 写作目的:强调学习的重要性 分论点 论证要点 比喻

君子博学而日参省乎己 学习的意义:提升自我 青出于蓝

冰寒于水

木为轮

木受绳则直

金就砺则利

君子生非异也,善假于物也 学习的作用:假借外物 登高而招

顺风而呼

假舆马

假舟楫

积善成德,而神明自得,圣心备焉 学习的态度:重视积累,用心专一 积土成山和积水成渊

不积跬步和不积小流

骐骥和驽马

锲而舍之和锲而不舍

蚯蚓和螃蟹

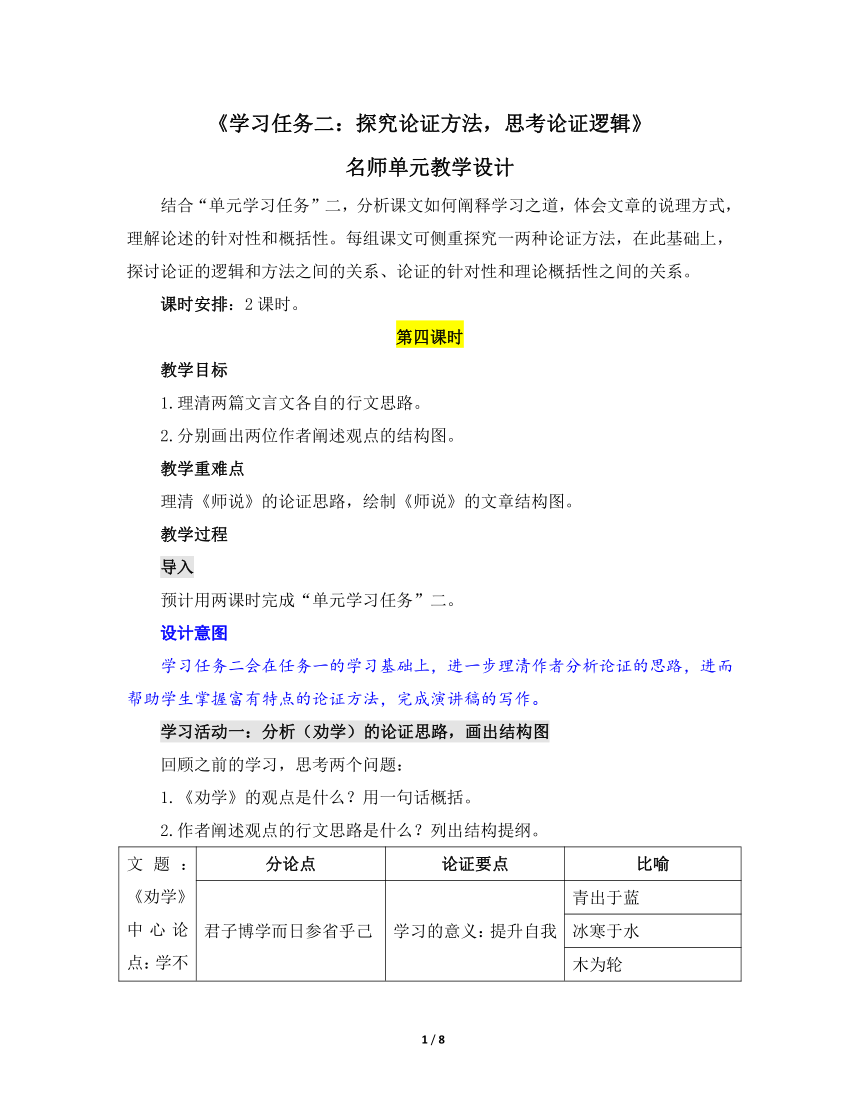

学习活动二:分析《师说》的论证思路,画出结构图

回顾之前的学习,思考两个问题:

1.《师说》的观点是什么?用一句话概括。

2.作者阐述观点的行文思路是什么?列出结构提纲。

文题:《师说》 写作目的: 贻之李氏子蟠。 写作理由: 第一,李蟠能行古道; 第二,李蟠学习不拘于时。 段落 内容要点 具体体现

第1段 “古道”是什么样的 学者必有师

有惑必从师

道之所存,师之所存

第2段 “时俗”是什么样的 古之圣人/今之众人

于其子/于其身

巫医乐师百工之人/士大夫之族

第3段 孔子择师标准:转益多师。以此回答“古道不复,时俗不堪该怎么办”的问题。 孔子无常师

孔子的观点

择师的标准

分析《师说》的结构,有学生只关注段内的句间关系,忽视了段与段之间的勾连;有学生只考虑段与段的关系,忽略了段落内部的关系;有学生把整篇文章都打乱了来列提纲。对文章写作意图和中心论点的理解,学生分歧会特别大,有的认为“古之学者必有师”是文章的中心论点,有的认为文章没有中心论点,有的认为每一段都有一个分论点……鉴于此,理清《师说》的论证思路为教学难点。

参考分析:

1.韩愈写作本文的直接目的是什么?

直接目的是“贻之”“李氏子蟠”,因为他有韩愈看重的两个优点,一个是“不拘于时”,一个是“能行古道”。此处的“时”是什么意思?意思是不行古道,不愿意从师的时俗。

2.“古道”是什么样的?“时俗”是什么样的?(从文中寻找答案)

文章第1段谈的就是“古道”,分析第1段7句话的关系,可以概括出作者观点的以下几个要点:学者必有师;有惑必从师;道之所存,师之所存。

文章第2段谈的是“时俗”,为了批评时俗,建构了三组对比关系:古之圣人与今之众人;士大夫于其子与于其身;巫医乐师百工之人与土大夫之族。

3.讨论:第2段的三组对比,顺序可不可以换?

思路之一:目前的顺序好。第一组对比是由古及今,是纵向的比较,与上文的联系紧密;第二组对比是同一人身上出现的或从师或不从师的做法,是自相矛盾的;第三组对比是当今社会两个不同阶层的人的对比,是横向的比较。

思路之二:目前的顺序好。这一段是在批判时俗,论证思路是紧扣上一段阐述的古道。第一组对比是突出今之众人耻学于师,第二组对比指出有惑不解而不从师第三组对比对应的是“道之所存,师之所存”。所以,时俗和古道也正好形成了大的对比。

不拘于以上两种思路;开放性讨论,言之成理即可。

4.第3段和前两段是什么关系?

第3段主要是举例论证,以孔子为例,说明从师的“古道”是怎样的,孔子择师的标准是“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”,从而回答了第2段“古道不复时俗堪忧,该怎么办”这个问题。

设计意图

完成本学习活动最困难的部分是对《师说》的结构分析,比分析《劝学》要困难一些,教师要基于学生认识的实际情况合理引导。

整体阅读感受

《师说》不是严格意义上的论说文,有点像现在的杂文。其论证思路并没有按照所谓的“提出问题——分析问题——解决问题(是什么——为什么——怎么办)”的格式来写。但阅读时若能抓住第4段提及的写作意图反推,会发现这篇文章的结构是相当清晰的。

作业

1.背诵《劝学》全篇和《师说》第1段。

2.预习《拿来主义》,针对文段的理解提三个质疑问题,提交在班级的网络学习区或学习讨论群里。

第五课时

教学目标

1.学习《劝学》《拿来主义》中最富有特点的论证手法:比喻论证。

2.学习《师说》中最富有特点的论证手法:对比论证。

教学重难点

分析《拿来主义》最大的难点是时代隔阂,学生对其写作背景虽有一定了解但信息不充分,不容易充分理解“大宅子”之所指。

教学过程

导入

论说文写作中,四种论证方法最常见,举例论证、引用论证、比喻论证、对比论证,在本单元前四篇文章中都能找到。比如《反对党八股》第2段。

学习活动一:阅读《反对党八股》片段,辨析多种论证手法

《反对党八股》第2段综合运用了多种论证手法,简要分析说明。

第2段写的是“罪状一”,“空话连篇,言之无物”,是针对文章内容做的批评。为了说清楚第2段综合运用了多种手法。

(1)开头用比喻论证。“懒婆娘的裹脚,又长又臭”,形象地批判了那种长而空、令人生厌的文章。

(2)接下来用对比论证。先设问“为什么一定要写得那么长,又那么空空洞洞的呢”,点明其动机是“下决心不要群众看”,进而分析其效果是坏的,“群众见了就摇头”“只好去欺负幼稚的人,在他们中间散布坏影响,造成坏习惯”;紧接着以斯大林的演说为例,树立正面典范,在对比中提出战争时期的写作要求。

(3)接下来,《资本论》是举例论证,俗语“到什么山上唱什么歌”是引用论证。它们共同论证了“无论做什么事都要看情形办理”的道理。

作者写文章时往往会灵活地运用多种论证手法,但有的段落也会集中使用某一种论证手法。

设计意图

教学中锁定文章中的一个段落,学生通过思考,辨析出四种论证手法,这样处理,学习难度适中,能带来学习的成就感。

学习活动二:分析《拿来主义》片段,探究比喻论证的效果

阅读《拿来主义》第8段、第9段中的比喻论证,分析“大宅子”所引领的这一整“套”比喻论证中,各个比喻主体的具体所指。

提示:分析比喻论证之前,不妨结合写作的时代背景,理清第1段到第4段中“送去”“抛来”“抛给”“送来”等概念的不同含义,理清行文思路,体会文章的针对性。

“破”(批驳具有针对性) 清政府 国民党政府 帝国主义 我们“子孙” 清醒的青年

“闭关主义” “送去主义” “送来” “抛给” “磕头贺喜” “吓怕了”

1.齐读第8段。首先明确第8段的多个喻体背后的本体。

“穷青年”,指当代中国;“大宅子”,指外国文化整体;“孱头”,指保守的右派;“昏蛋”,指激进的左派;“废物”,指全盘接受的糊涂人。

2.合上书,听老师读第8段,一边听,一边在心中加标点。

翻开书核对心中加注的标点和文章原本标注的标点,可能会有差异。这段提及三种人、三种态度,但被作者分为两类。其一,拒绝外国文化;其二,全盘接受外国文化。这代表了当时爱国人士对待外来文化的两种主要态度,都很极端,都不是“拿来主义”的态度,都没有做到“自己来拿”。

3.第9段,第一遍学生齐读;第二遍合上书,听老师读,一边听,一边在心中加标点。

翻开书核对心中加注的标点和文章原本标注的标点,可能会有差异。这一段有四个比喻——“鱼翅”“鸦片”“烟灯”和“烟枪”“姨太太”,但被作者分为三类。一类是“有用”(“鱼翅”,有营养,不炫耀;“鸦片”,可治病,不吸毒),一类是“无用”(“烟灯”和“烟枪”有工艺价值,记录一个社会一个时代,可以将部分送去博物馆),一类是“腐朽”(“姨太太”代表了男权和占有,要彻底清除)。

4.上节课的课后作业是“预习《拿来主义》,每个学生提出三个质疑问题”,老师在网络质疑区挑出与第8段、第9段“比喻论证”相关的几个质疑问题,集中展示,逐一探讨。

问题一:《拿来主义》中有许多隐喻,直指当时政局。“拿来主义”似乎也是一个隐喻。我想知道“拿来主义”的直接的解释是什么?

提示:虽然“大宅子”这套比喻论证中包含了“怎么拿”和“拿什么”的比喻,但其实文章也有直接表态,即“放出眼光”“占有,挑选”。

问题二:“出售存膏,售完即止”是什么意思?为什么鲁迅说是“故弄玄虚”?

提示:鸦片放在药店里卖,假装给人治病,实际供人吸毒。

问题三:用“大宅子”作比喻时,其中的“烟灯和烟枪”指的是外来的什么?既为国粹,为何送一点进博物馆后大部分要毁掉?

提示:指无用的事物,少量送博物馆是用以铭记一个时代创伤。

问题四:第9段提及“一群姨太太”,为什么她们会对“拿来主义”造成危机?

提示:因为如果不请姨太太走散,意味着人们不会“拿来”,意味着“占有”之后不懂“挑选”,那么将留下文化糟粕。

问题五:鲁迅对于“烟灯和烟枪”等“国粹”的态度是否可应用于当今社会对于古城墙等文化遗产的处理方式?

提示:“古城墙”不属于“无用”的事物,它有建筑研究价值,还有文化价值、文物价值;和“烟灯和烟枪”不属于同一类事物。

设计意图

弄清了“大宅子”中的各个比喻主体的具体所指,就能更好地理解文章结尾的观点——“总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭”,从而真正理解鲁迅对于外来文化的立场以及深层思考。

整体阅读分析

虽然比喻论证运用广泛,但那些文章并不都像《拿来主义》这样,创设一组形成有机关联的喻体,精密安排。《劝学》也大量使用比喻论证,但基本是单点设喻,喻体之间横向铺排或纵深演绎,比较简单。

比喻论证的优点是不言而喻的,它能化深奥为浅显,化抽象为具体,启发人们丰富的联想,使论证效果倍增。但值得注意的是,比喻论证的本体、喻体双方只是存在关系、道理方面的相似性,两者缺乏本质上的内在联系,因此比喻论证往往是带有缺陷的。要深刻地论述观点,必须在逻辑推论的引领之下,把比喻论证和例证、引证、对比论证等结合起来使用,才能发挥出其应有作用。

学习活动三:分析《师说》片段,探究对比论证的效果

《师说》第2段分析“时俗”时使用了对比论证据,此填写下列表格。

组别 对象 对比点 结果

现状 做法 点评

1 古之圣人

今之众人

2

3

参考分析

组别 对象 对比点 结果

现状 做法 点评

1 古之圣人 出人远矣 从师而问 圣益圣

今之众人 下圣人远矣 耻学于师 愚益愚

2 于其子 择师而教之 句读之不知,师焉 小学 吾未见其明也

于其身 耻师 惑之不解,不焉 大遗

3 巫医乐师 百工之人 不耻相师 今其智乃反不能及

士大夫之族 群聚而笑之

整体阅读分析

《师说》第2段借助三组对比,将正确做法和错误做法展现得非常充分。是与非的对比,可以拨乱反正;真与假的对比,可以去伪存真;善与恶的对比,可以抑恶扬善。俗话说,“有比较才有鉴别”,两种对立的事物或做法一经对比,就可以分辨出差异,揭示出本质,使文章观点更有说服力。

更重要的是,对比论证的手法和“破立结合”的结构拥有类似的基本逻辑,而“破立结合”的结构,是很多优秀论说文具备的共同特点,便于作者有针对性地议论。

作业

1.查资料,了解何为“破立结合”。阅读近期有关国内外大事或社会热点问题的时事评论,体会评论作者是否运用了“破立结合”的行文思路。

2.阅读《反对党八股》和《拿来主义》,思考教科书“单元学习任务”二的第2题。

3 / 8

名师单元教学设计

结合“单元学习任务”二,分析课文如何阐释学习之道,体会文章的说理方式,理解论述的针对性和概括性。每组课文可侧重探究一两种论证方法,在此基础上,探讨论证的逻辑和方法之间的关系、论证的针对性和理论概括性之间的关系。

课时安排:2课时。

第四课时

教学目标

1.理清两篇文言文各自的行文思路。

2.分别画出两位作者阐述观点的结构图。

教学重难点

理清《师说》的论证思路,绘制《师说》的文章结构图。

教学过程

导入

预计用两课时完成“单元学习任务”二。

设计意图

学习任务二会在任务一的学习基础上,进一步理清作者分析论证的思路,进而帮助学生掌握富有特点的论证方法,完成演讲稿的写作。

学习活动一:分析(劝学)的论证思路,画出结构图

回顾之前的学习,思考两个问题:

1.《劝学》的观点是什么?用一句话概括。

2.作者阐述观点的行文思路是什么?列出结构提纲。

文题:《劝学》中心论点:学不可以已 写作目的:强调学习的重要性 分论点 论证要点 比喻

君子博学而日参省乎己 学习的意义:提升自我 青出于蓝

冰寒于水

木为轮

木受绳则直

金就砺则利

君子生非异也,善假于物也 学习的作用:假借外物 登高而招

顺风而呼

假舆马

假舟楫

积善成德,而神明自得,圣心备焉 学习的态度:重视积累,用心专一 积土成山和积水成渊

不积跬步和不积小流

骐骥和驽马

锲而舍之和锲而不舍

蚯蚓和螃蟹

学习活动二:分析《师说》的论证思路,画出结构图

回顾之前的学习,思考两个问题:

1.《师说》的观点是什么?用一句话概括。

2.作者阐述观点的行文思路是什么?列出结构提纲。

文题:《师说》 写作目的: 贻之李氏子蟠。 写作理由: 第一,李蟠能行古道; 第二,李蟠学习不拘于时。 段落 内容要点 具体体现

第1段 “古道”是什么样的 学者必有师

有惑必从师

道之所存,师之所存

第2段 “时俗”是什么样的 古之圣人/今之众人

于其子/于其身

巫医乐师百工之人/士大夫之族

第3段 孔子择师标准:转益多师。以此回答“古道不复,时俗不堪该怎么办”的问题。 孔子无常师

孔子的观点

择师的标准

分析《师说》的结构,有学生只关注段内的句间关系,忽视了段与段之间的勾连;有学生只考虑段与段的关系,忽略了段落内部的关系;有学生把整篇文章都打乱了来列提纲。对文章写作意图和中心论点的理解,学生分歧会特别大,有的认为“古之学者必有师”是文章的中心论点,有的认为文章没有中心论点,有的认为每一段都有一个分论点……鉴于此,理清《师说》的论证思路为教学难点。

参考分析:

1.韩愈写作本文的直接目的是什么?

直接目的是“贻之”“李氏子蟠”,因为他有韩愈看重的两个优点,一个是“不拘于时”,一个是“能行古道”。此处的“时”是什么意思?意思是不行古道,不愿意从师的时俗。

2.“古道”是什么样的?“时俗”是什么样的?(从文中寻找答案)

文章第1段谈的就是“古道”,分析第1段7句话的关系,可以概括出作者观点的以下几个要点:学者必有师;有惑必从师;道之所存,师之所存。

文章第2段谈的是“时俗”,为了批评时俗,建构了三组对比关系:古之圣人与今之众人;士大夫于其子与于其身;巫医乐师百工之人与土大夫之族。

3.讨论:第2段的三组对比,顺序可不可以换?

思路之一:目前的顺序好。第一组对比是由古及今,是纵向的比较,与上文的联系紧密;第二组对比是同一人身上出现的或从师或不从师的做法,是自相矛盾的;第三组对比是当今社会两个不同阶层的人的对比,是横向的比较。

思路之二:目前的顺序好。这一段是在批判时俗,论证思路是紧扣上一段阐述的古道。第一组对比是突出今之众人耻学于师,第二组对比指出有惑不解而不从师第三组对比对应的是“道之所存,师之所存”。所以,时俗和古道也正好形成了大的对比。

不拘于以上两种思路;开放性讨论,言之成理即可。

4.第3段和前两段是什么关系?

第3段主要是举例论证,以孔子为例,说明从师的“古道”是怎样的,孔子择师的标准是“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”,从而回答了第2段“古道不复时俗堪忧,该怎么办”这个问题。

设计意图

完成本学习活动最困难的部分是对《师说》的结构分析,比分析《劝学》要困难一些,教师要基于学生认识的实际情况合理引导。

整体阅读感受

《师说》不是严格意义上的论说文,有点像现在的杂文。其论证思路并没有按照所谓的“提出问题——分析问题——解决问题(是什么——为什么——怎么办)”的格式来写。但阅读时若能抓住第4段提及的写作意图反推,会发现这篇文章的结构是相当清晰的。

作业

1.背诵《劝学》全篇和《师说》第1段。

2.预习《拿来主义》,针对文段的理解提三个质疑问题,提交在班级的网络学习区或学习讨论群里。

第五课时

教学目标

1.学习《劝学》《拿来主义》中最富有特点的论证手法:比喻论证。

2.学习《师说》中最富有特点的论证手法:对比论证。

教学重难点

分析《拿来主义》最大的难点是时代隔阂,学生对其写作背景虽有一定了解但信息不充分,不容易充分理解“大宅子”之所指。

教学过程

导入

论说文写作中,四种论证方法最常见,举例论证、引用论证、比喻论证、对比论证,在本单元前四篇文章中都能找到。比如《反对党八股》第2段。

学习活动一:阅读《反对党八股》片段,辨析多种论证手法

《反对党八股》第2段综合运用了多种论证手法,简要分析说明。

第2段写的是“罪状一”,“空话连篇,言之无物”,是针对文章内容做的批评。为了说清楚第2段综合运用了多种手法。

(1)开头用比喻论证。“懒婆娘的裹脚,又长又臭”,形象地批判了那种长而空、令人生厌的文章。

(2)接下来用对比论证。先设问“为什么一定要写得那么长,又那么空空洞洞的呢”,点明其动机是“下决心不要群众看”,进而分析其效果是坏的,“群众见了就摇头”“只好去欺负幼稚的人,在他们中间散布坏影响,造成坏习惯”;紧接着以斯大林的演说为例,树立正面典范,在对比中提出战争时期的写作要求。

(3)接下来,《资本论》是举例论证,俗语“到什么山上唱什么歌”是引用论证。它们共同论证了“无论做什么事都要看情形办理”的道理。

作者写文章时往往会灵活地运用多种论证手法,但有的段落也会集中使用某一种论证手法。

设计意图

教学中锁定文章中的一个段落,学生通过思考,辨析出四种论证手法,这样处理,学习难度适中,能带来学习的成就感。

学习活动二:分析《拿来主义》片段,探究比喻论证的效果

阅读《拿来主义》第8段、第9段中的比喻论证,分析“大宅子”所引领的这一整“套”比喻论证中,各个比喻主体的具体所指。

提示:分析比喻论证之前,不妨结合写作的时代背景,理清第1段到第4段中“送去”“抛来”“抛给”“送来”等概念的不同含义,理清行文思路,体会文章的针对性。

“破”(批驳具有针对性) 清政府 国民党政府 帝国主义 我们“子孙” 清醒的青年

“闭关主义” “送去主义” “送来” “抛给” “磕头贺喜” “吓怕了”

1.齐读第8段。首先明确第8段的多个喻体背后的本体。

“穷青年”,指当代中国;“大宅子”,指外国文化整体;“孱头”,指保守的右派;“昏蛋”,指激进的左派;“废物”,指全盘接受的糊涂人。

2.合上书,听老师读第8段,一边听,一边在心中加标点。

翻开书核对心中加注的标点和文章原本标注的标点,可能会有差异。这段提及三种人、三种态度,但被作者分为两类。其一,拒绝外国文化;其二,全盘接受外国文化。这代表了当时爱国人士对待外来文化的两种主要态度,都很极端,都不是“拿来主义”的态度,都没有做到“自己来拿”。

3.第9段,第一遍学生齐读;第二遍合上书,听老师读,一边听,一边在心中加标点。

翻开书核对心中加注的标点和文章原本标注的标点,可能会有差异。这一段有四个比喻——“鱼翅”“鸦片”“烟灯”和“烟枪”“姨太太”,但被作者分为三类。一类是“有用”(“鱼翅”,有营养,不炫耀;“鸦片”,可治病,不吸毒),一类是“无用”(“烟灯”和“烟枪”有工艺价值,记录一个社会一个时代,可以将部分送去博物馆),一类是“腐朽”(“姨太太”代表了男权和占有,要彻底清除)。

4.上节课的课后作业是“预习《拿来主义》,每个学生提出三个质疑问题”,老师在网络质疑区挑出与第8段、第9段“比喻论证”相关的几个质疑问题,集中展示,逐一探讨。

问题一:《拿来主义》中有许多隐喻,直指当时政局。“拿来主义”似乎也是一个隐喻。我想知道“拿来主义”的直接的解释是什么?

提示:虽然“大宅子”这套比喻论证中包含了“怎么拿”和“拿什么”的比喻,但其实文章也有直接表态,即“放出眼光”“占有,挑选”。

问题二:“出售存膏,售完即止”是什么意思?为什么鲁迅说是“故弄玄虚”?

提示:鸦片放在药店里卖,假装给人治病,实际供人吸毒。

问题三:用“大宅子”作比喻时,其中的“烟灯和烟枪”指的是外来的什么?既为国粹,为何送一点进博物馆后大部分要毁掉?

提示:指无用的事物,少量送博物馆是用以铭记一个时代创伤。

问题四:第9段提及“一群姨太太”,为什么她们会对“拿来主义”造成危机?

提示:因为如果不请姨太太走散,意味着人们不会“拿来”,意味着“占有”之后不懂“挑选”,那么将留下文化糟粕。

问题五:鲁迅对于“烟灯和烟枪”等“国粹”的态度是否可应用于当今社会对于古城墙等文化遗产的处理方式?

提示:“古城墙”不属于“无用”的事物,它有建筑研究价值,还有文化价值、文物价值;和“烟灯和烟枪”不属于同一类事物。

设计意图

弄清了“大宅子”中的各个比喻主体的具体所指,就能更好地理解文章结尾的观点——“总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭”,从而真正理解鲁迅对于外来文化的立场以及深层思考。

整体阅读分析

虽然比喻论证运用广泛,但那些文章并不都像《拿来主义》这样,创设一组形成有机关联的喻体,精密安排。《劝学》也大量使用比喻论证,但基本是单点设喻,喻体之间横向铺排或纵深演绎,比较简单。

比喻论证的优点是不言而喻的,它能化深奥为浅显,化抽象为具体,启发人们丰富的联想,使论证效果倍增。但值得注意的是,比喻论证的本体、喻体双方只是存在关系、道理方面的相似性,两者缺乏本质上的内在联系,因此比喻论证往往是带有缺陷的。要深刻地论述观点,必须在逻辑推论的引领之下,把比喻论证和例证、引证、对比论证等结合起来使用,才能发挥出其应有作用。

学习活动三:分析《师说》片段,探究对比论证的效果

《师说》第2段分析“时俗”时使用了对比论证据,此填写下列表格。

组别 对象 对比点 结果

现状 做法 点评

1 古之圣人

今之众人

2

3

参考分析

组别 对象 对比点 结果

现状 做法 点评

1 古之圣人 出人远矣 从师而问 圣益圣

今之众人 下圣人远矣 耻学于师 愚益愚

2 于其子 择师而教之 句读之不知,师焉 小学 吾未见其明也

于其身 耻师 惑之不解,不焉 大遗

3 巫医乐师 百工之人 不耻相师 今其智乃反不能及

士大夫之族 群聚而笑之

整体阅读分析

《师说》第2段借助三组对比,将正确做法和错误做法展现得非常充分。是与非的对比,可以拨乱反正;真与假的对比,可以去伪存真;善与恶的对比,可以抑恶扬善。俗话说,“有比较才有鉴别”,两种对立的事物或做法一经对比,就可以分辨出差异,揭示出本质,使文章观点更有说服力。

更重要的是,对比论证的手法和“破立结合”的结构拥有类似的基本逻辑,而“破立结合”的结构,是很多优秀论说文具备的共同特点,便于作者有针对性地议论。

作业

1.查资料,了解何为“破立结合”。阅读近期有关国内外大事或社会热点问题的时事评论,体会评论作者是否运用了“破立结合”的行文思路。

2.阅读《反对党八股》和《拿来主义》,思考教科书“单元学习任务”二的第2题。

3 / 8

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读