《志鸿全优设计》2013-2014学年高中历史岳麓版必修1单元检测:第四单元内忧外患与中华民族的奋起(含答案)

文档属性

| 名称 | 《志鸿全优设计》2013-2014学年高中历史岳麓版必修1单元检测:第四单元内忧外患与中华民族的奋起(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-05-02 06:57:09 | ||

图片预览

文档简介

历史岳麓版必修1第四单元内忧外患与中华民族的奋起

单元检测

(时间:60分钟 分值:100分)

一、选择题(本大题共20个小题,每小题3分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)【出处:21教育名师】

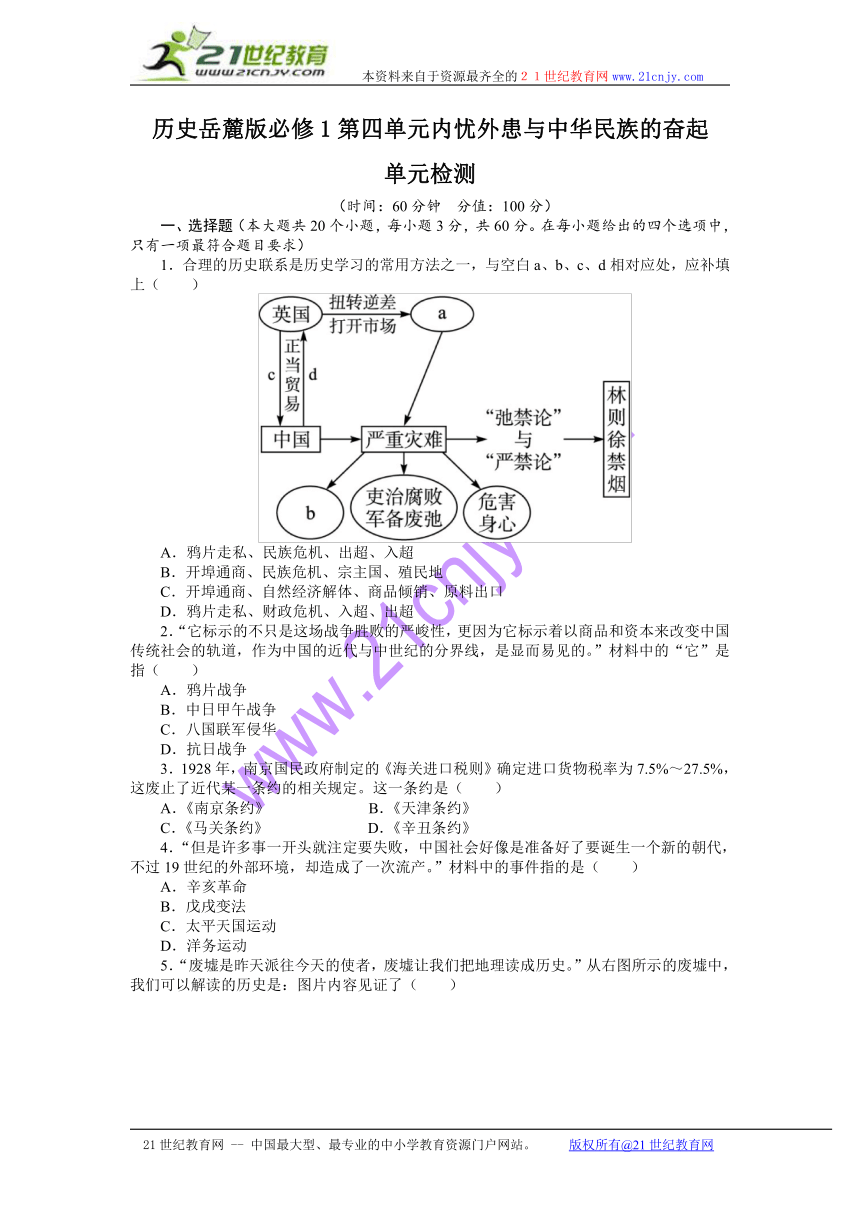

1.合理的历史联系是历史学习的常用方法之一,与空白a、b、c、d相对应处,应补填上( )

A.鸦片走私、民族危机、出超、入超

B.开埠通商、民族危机、宗主国、殖民地

C.开埠通商、自然经济解体、商品倾销、原料出口

D.鸦片走私、财政危机、入超、出超

2.“它标示的不只是这场战争胜败的严峻性,更因为它标示着以商品和资本来改变中国传统社会的轨道,作为中国的近代与中世纪的分界线,是显而易见的。”材料中的“它”是指( )

A.鸦片战争21世纪教育网

B.中日甲午战争

C.八国联军侵华

D.抗日战争

3.1928年,南京国民政府制定的《海关进口税则》确定进口货物税率为7.5%~27.5%,这废止了近代某一条约的相关规定。这一条约是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》

C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

4.“但是许多事一开头就注定要失败,中国社会好像是准备好了要诞生一个新的朝代,不过19世纪的外部环境,却造成了一次流产。”材料中的事件指的是( )

A.辛亥革命

B.戊戌变法

C.太平天国运动

D.洋务运动

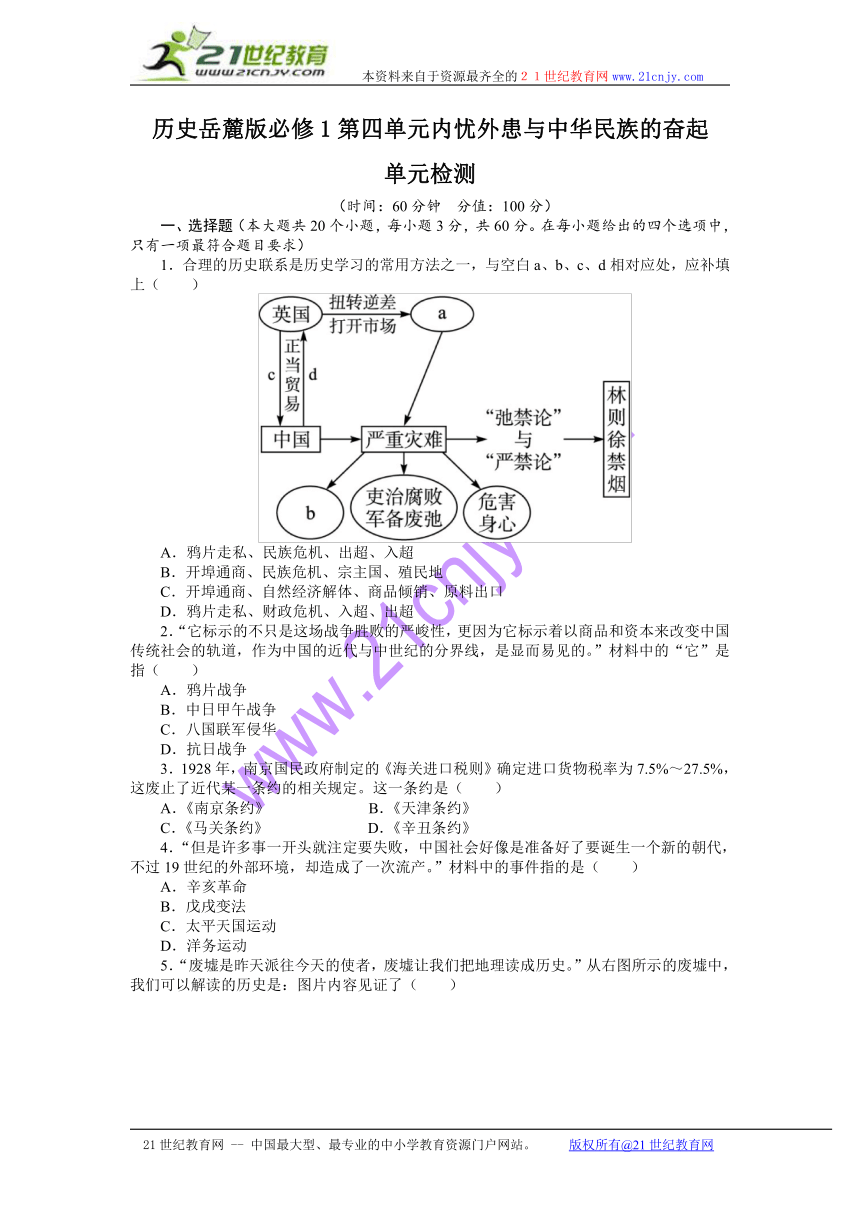

5.“废墟是昨天派往今天的使者,废墟让我们把地理读成历史。”从右图所示的废墟中,我们可以解读的历史是:图片内容见证了( )

A.近代中国主权的完全沦丧

B.英法联军的暴行

C.洋务运动的破产

D.义和团抗击八国联军侵略

6.近代竹枝词记载了历史的变迁。“辉煌金碧店悬牌,洋字洋名一律揩(抹掉)。欧墨新书千百种,满投沟井自沉埋。”这种现象集中发生在什么时期( )

A.太平天国运动

B.洋务运动

C.义和团运动

D.抗日战争

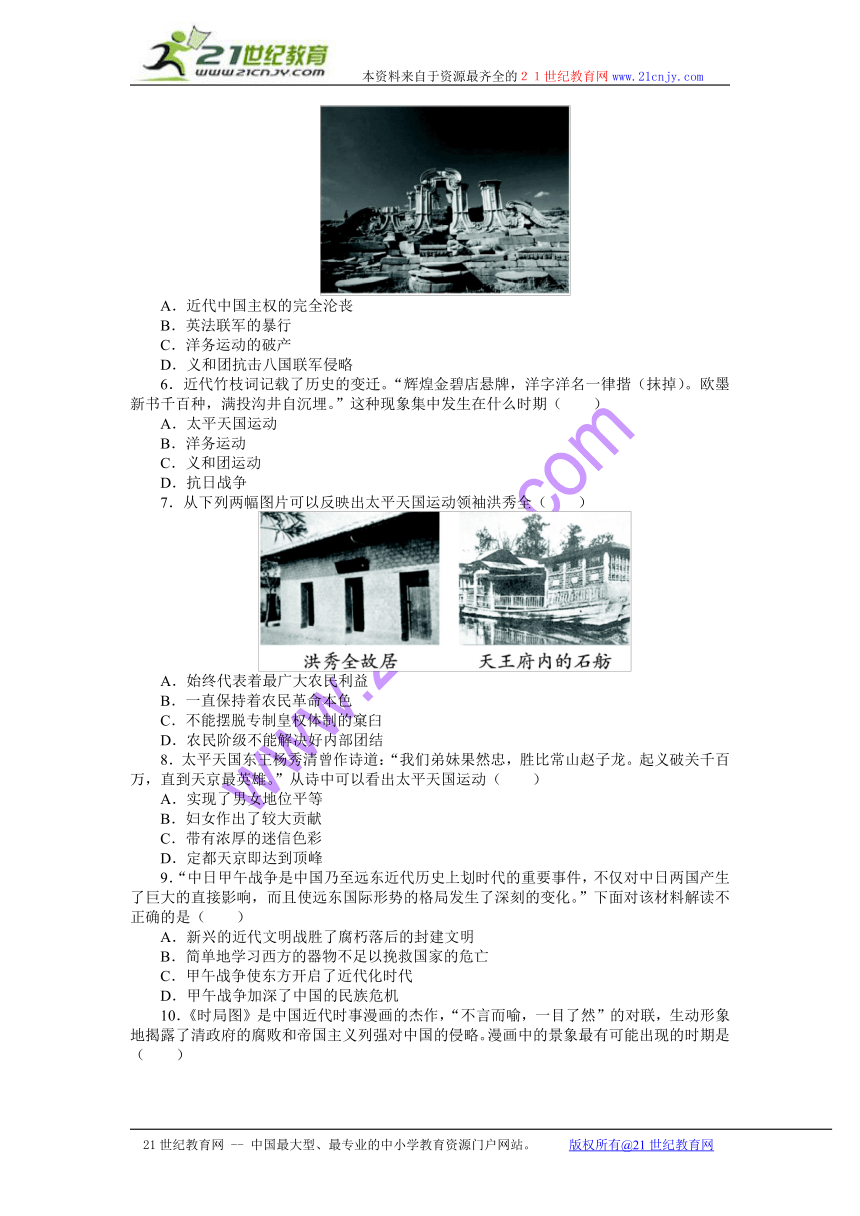

7.从下列两幅图片可以反映出太平天国运动领袖洪秀全( )

A.始终代表着最广大农民利益

B.一直保持着农民革命本色

C.不能摆脱专制皇权体制的窠臼

D.农民阶级不能解决好内部团结

8.太平天国东王杨秀清曾作诗道:“我们弟妹果然忠,胜比常山赵子龙。起义破关千百万,直到天京最英雄。”从诗中可以看出太平天国运动( )

A.实现了男女地位平等

B.妇女作出了较大贡献

C.带有浓厚的迷信色彩

D.定都天京即达到顶峰

9.“中日甲午战争是中国乃至远东近代历史上划时代的重要事件,不仅对中日两国产生了巨大的直接影响,而且使远东国际形势的格局发生了深刻的变化。”下面对该材料解读不正确的是( )

A.新兴的近代文明战胜了腐朽落后的封建文明

B.简单地学习西方的器物不足以挽救国家的危亡

C.甲午战争使东方开启了近代化时代

D.甲午战争加深了中国的民族危机

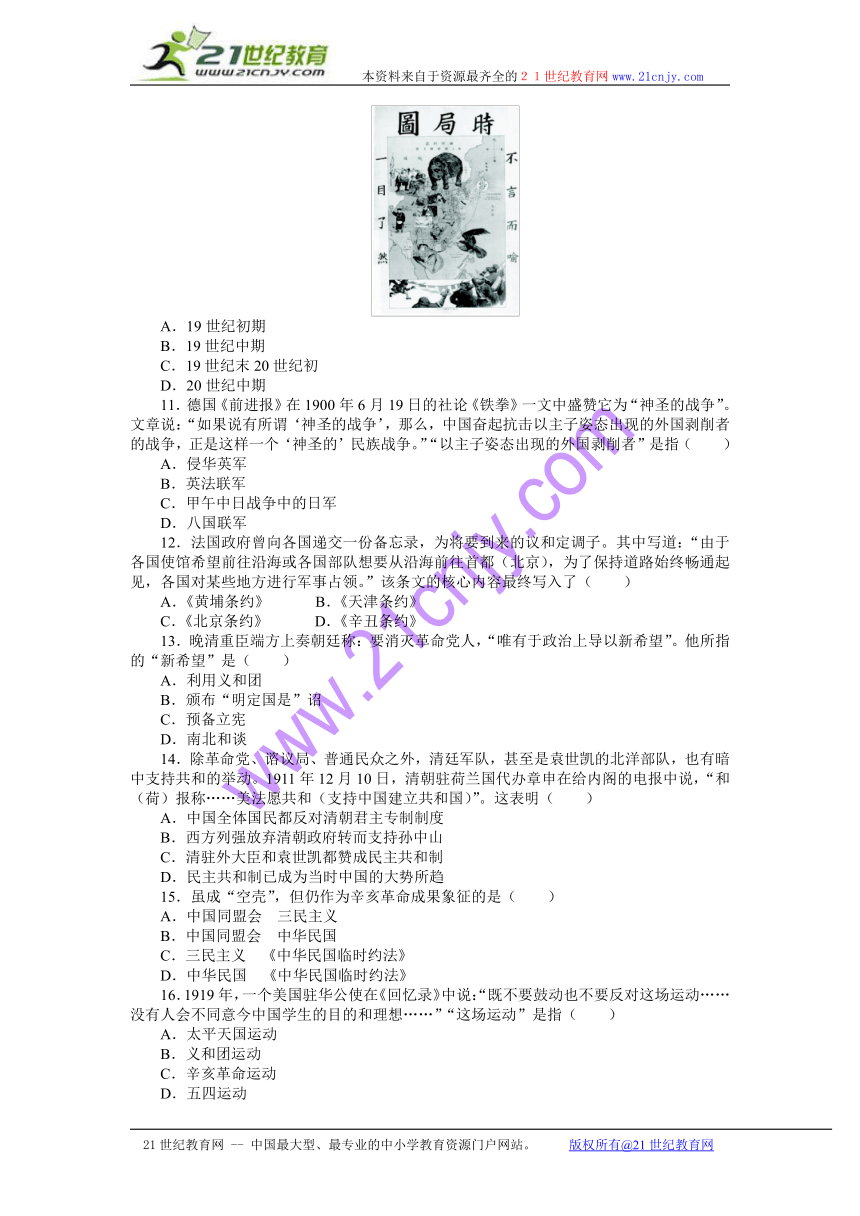

10.《时局图》是中国近代时事漫画的杰作,“不言而喻,一目了然”的对联,生动形象地揭露了清政府的腐败和帝国主义列强对中国的侵略。漫画中的景象最有可能出现的时期是( )

A.19世纪初期

B.19世纪中期

C.19世纪末20世纪初

D.20世纪中期

11.德国《前进报》在1900年6月19日的社论《铁拳》一文中盛赞它为“神圣的战争”。文章说:“如果说有所谓‘神圣的战争’,那么,中国奋起抗击以主子姿态出现的外国剥削者的战争,正是这样一个‘神圣的’民族战争。”“以主子姿态出现的外国剥削者”是指( )

A.侵华英军

B.英法联军

C.甲午中日战争中的日军

D.八国联军

12.法国政府曾向各国递交一份备忘录,为将要到来的议和定调子。其中写道:“由于各国使馆希望前往沿海或各国部队想要从沿海前往首都(北京),为了保持道路始终畅通起见,各国对某些地方进行军事占领。”该条文的核心内容最终写入了( )

A.《黄埔条约》 B.《天津条约》

C.《北京条约》 D.《辛丑条约》

13.晚清重臣端方上奏朝廷称:要消灭革命党人,“唯有于政治上导以新希望”。他所指的“新希望”是( )21cnjy.com

A.利用义和团

B.颁布“明定国是”诏

C.预备立宪

D.南北和谈

14.除革命党、谘议局、普通民众之外,清廷军队,甚至是袁世凯的北洋部队,也有暗中支持共和的举动。1911年12月10日,清朝驻荷兰国代办章申在给内阁的电报中说,“和(荷)报称……美法愿共和(支持中国建立共和国)”。这表明( )

A.中国全体国民都反对清朝君主专制制度

B.西方列强放弃清朝政府转而支持孙中山

C.清驻外大臣和袁世凯都赞成民主共和制

D.民主共和制已成为当时中国的大势所趋

15.虽成“空壳”,但仍作为辛亥革命成果象征的是( )

A.中国同盟会 三民主义

B.中国同盟会 中华民国

C.三民主义 《中华民国临时约法》

D.中华民国 《中华民国临时约法》

16.1919年,一个美国驻华公使在《回忆录》中说:“既不要鼓动也不要反对这场运动……没有人会不同意今中国学生的目的和理想……”“这场运动”是指( )

A.太平天国运动

B.义和团运动

C.辛亥革命运动

D.五四运动

17.有人将20世纪中国的国际形象的转变过程概括为三句话,即“醒起来,站起来,飞起来”。其中标志着中国“醒起来”的历史事件是( )21*cnjy*com

A.鸦片战争

B.戊戌变法

C.辛亥革命

D.新中国的成立

18.中国历史上某时期,上海的街头巷尾各个商家自动把挂在道路两旁的布幌中的“满”字改成了“新”字,如“满汉首饰”“满汉全席”“满汉茶食”等改成了“新汉首饰”“新汉全席”“新汉茶食”。这主要是由于( )

A.国民革命的影响

B.辛亥革命的影响

C.新文化运动的影响

D.新中国成立的影响

19.中华民国成立后,列宁高度评价了孙中山及其革命的卓越贡献,并认为孙中山领导的这场革命“正在破坏欧洲资产阶级的统治”。列宁的这一看法肯定了辛亥革命( )

A.使民主共和观念深入人心

B.结束了中国两千多年的君主专制制度

C.提高了人民参政议政的意识

D.打击了列强在华的势力

20.“这个运动由学生掀起,是自动的,没有人指使,也没有人操纵,只是爱国的热情表现。所以等到学生运动扩展为商人罢市,由北京而及于上海,这运动的目标初步达成之后,这运动也就消歇下去了。但是影响所及,学生们醒起来了,五四运动一变为新文化运动。”(梁实秋《我参加了五四运动》)从中不能得到的信息是五四运动( )

A.在共产党领导下学生运动日益扩展

B.中心最初在北京

C.是一场伟大的思想解放运动

D.突破了知识分子的范围[来源:21世纪教育网]

二、非选择题(本大题共2小题,21题24分,22题16分,共40分)

21.阅读下列材料,完成问题:

材料一 图1、图2、图3分别在1858年4月、1860年12月、1900年7月登载于英国著名漫画杂志Punch。【来源:21·世纪·教育·网】

图1“没有开化的中国佬”

图2“我们在中国应该做什么”

图3“中国就要崩溃了”

材料二 戊戌变法失败后,中国先进的知识分子纷纷东渡日本,重新探索救国真理。1901年,邹容离开重庆前往日本。到日本后,邹容一面勤奋学习西方资产阶级革命时期的理论和历史,如《民约论》、《法国革命史》等书;一面积极投身于孙中山领导的民主革命斗争。在日本期间,他还写成《革命军》一书初稿,回国后以“革命军中马前卒”署名出版。章太炎为之作序,称许《革命军》为“义师先声”。2-1-c-n-j-y

材料三 亚洲主要国家和地区背景资料

中国

清朝(1644—1912);中华民国(1912—1949)

日本

明治天皇(1867—1912在位);大正天皇(1912—1926在位)

印度

1849年英国殖民者占领全境;1947年成立印度自治领

阿拉伯

16世纪起为奥斯曼帝国统治;19世纪英国侵入;20世纪20—30年代开始独立

土耳其

奥斯曼帝国(14世纪—1922);土耳其共和国(1923— )

伊朗

卡扎尔王朝(1796—1925);巴列维王朝(1925—1979)

——据《辞海》等整理

材料四 (一)凡革命以前所有满清政府与各国缔结之条约,民国均认为有效,至于条约期满而止……

(二)革命以前,满清政府所借之外债及所承认之赔款,民国亦承认偿还之责,不变更其条件……

(三)凡革命以前满清政府所让与各国国家或各国个人种种之权利,民国政府亦照旧尊重之……

——孙中山《对外宣言书》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析这一时期英国媒体对中国的看法及其成因,并指出促成辛亥革命爆发的外部原因。(8分)21世纪教育网版权所有

(2)根据材料二,概括邹容在日本留学期间的活动,并结合所学知识,分析邹容等留学生所传播的革命思想在中国近代资产阶级民主革命中的作用。(6分)

(3)据材料三指出辛亥革命的历史意义。(4分)

(4)有评论认为辛亥革命在耸立起彪炳千秋的丰碑的同时,也留下了启迪后人的明鉴。根据材料四和所学知识,分析辛亥革命的不足及其原因。(6分)21·cn·jy·com

22.阅读下列材料:

材料一 中华民国的成立并没有给人们带来预期的民族独立、民主和社会进步。

——胡绳《中国共产党的70年》

材料二 辛亥革命——是一次巨大革命意义的历史性变革——为以后的中国人民的革命斗争打开了道路。

——《关于建国以来若干历史问题的决议注释本》21世纪教育网

材料三 五四运动前,陈独秀说:“君主也是一种偶像,他本身并没有什么神圣出奇的作用:全靠众人迷信他,尊崇他,才能够号令全国,称做元首;一旦亡了国,像此时的清朝皇帝溥仪,俄罗斯皇帝尼古拉二世,比寻常人还要可怜。这等亡国的君主,好像一座泥塑木雕的偶像抛在粪缸里,看他到底有什么神奇出众的地方呢?”www.21-cn-jy.com

——陈独秀《偶像破坏论》

材料四 “皇帝,该算是至高无上、神圣不可侵犯的了。如今都可以被打倒,那么,还有什么陈腐的东西不可以怀疑、不可以打破?……思想的闸门一经打开,这股思想解放的洪流就奔腾向前,不可阻挡了。尽管辛亥革命后,一时看来政治形势还十分险恶,但人们又大胆地寻求新的救中国的出路了,再加上十月革命炮声一响和中国工人阶级力量的发展,不久便迎来了五四运动,开始了中国历史的新纪元。从这个意义上可以说:没有辛亥革命,就没有五四运动。”www-2-1-cnjy-com

——《中国近代历史上的丰碑——辛亥革命》

请完成:

(1)材料一、二对辛亥革命的评价是否矛盾?对此你是如何理解的?(8分)

(2)据材料三、四,指出辛亥革命前后中国人对皇帝的看法发生了什么变化?(4分)

(3)依据材料四说明,为什么说“没有辛亥革命,就没有五四运动”?(4分)

参考答案:

1:答案:D 解析:鸦片战争前在正常的中英贸易中清朝处于出超、英国处于入超地位。英国为了改变中英贸易中的逆差地位,向中国走私鸦片,鸦片的输入造成中国白银外流,出现财政困难。2·1·c·n·j·y

2:答案:A

3:答案:A 解析:题干材料显示南京国民政府自主制定关税,这说明废除了1842年《南京条约》规定的协定关税的不平等条款。【来源:21cnj*y.co*m】

4:答案:C

5:答案:B 解析:第二次鸦片战争中,英法联军攻陷天津、北京,火烧圆明园,犯下滔天罪行。本题选B项。【版权所有:21教育】

6:答案:C 解析:题干材料表明对外来文化存在着盲目排斥的倾向。21世纪教育网

7:答案:C

8:答案:B 解析:材料中的“弟妹”是对部属将士的亲切称呼,“妹”就是女军,她们一路与男军并肩作战,一直打到南京,作出了较大贡献,由此可知B项正确。A、C、D三项在诗中无法体现。21·世纪*教育网

9:答案:C 解析:甲午战争后签订了《马关条约》,其中规定:允许列强在中国开设工厂,说明列强侵华进入资本输出的阶段,民族危机进一步加重。列强在中国掀起了瓜分的狂潮,引起了戊戌变法,使中国人从向西方学习器物层面转到学习政治制度层面。洋务运动开始了中国的近代化,选择C项。21教育名师原创作品

10:答案:C 解析:图片体现了列强瓜分中国的场景。列强瓜分中国是在19世纪末20世纪初,选择C项。

11:答案:D

12:答案:D 解析:综合分析“各国使馆”“从沿海前往首都”“军事占领”等信息,与《辛丑条约》的内容相符合。 21*cnjy*com

13:答案:C

14:答案:D 解析:A、C两项说法过于绝对,清朝驻荷兰代办不能代表清朝全部驻外大臣;在辛亥革命过程中,列强先支持清政府,后支持袁世凯,B项错误;题干材料表明中国各阶级、各阶层大都心向共和。

15:答案:D

16:答案:D 解析:据题干“1919年”及“中国学生的目的和理想”可知该事件是五四运动。

17:答案:C 解析:根据材料中“20世纪中国”这一前提,可以把A、B两项排除。分析材料并结合所学知识,“醒起来”应指1911年的辛亥革命;“站起来”指新中国的成立;“飞起来”指1978年中共十一届三中全会后改革开放的中国。21教育网

18:答案:B

19:答案:D 解析:结合材料,“正在破坏欧洲资产阶级的统治”反映了列宁认为辛亥革命打击了列强在华的势力。A、B、C三项说法与材料不符。

20:答案:A 解析:材料中没有共产党的信息。中国共产党诞生于1921年,在五四运动发生时还没有成立。

21:参考答案:(1)看法:丑化中国,认为中国愚昧落后,可任其宰割。

成因:英国工业革命后,加剧对外侵略扩张;晚清政府腐朽没落。

外部原因:列强的侵略扩张导致民族危机空前严重。

(2)学习西方资产阶级革命的理论、历史;投身民主革命斗争;著《革命军》。为以后革命军的兴起制造了舆论;为建立资产阶级革命政党作了思想准备。

(3)推翻了清王朝,结束了君主专制政体,建立了资产阶级共和国,颁布了中国第一部资产阶级宪法。中华民国是继美、法之后的共和制大国,也是亚洲最早的共和制大国。

(4)不足:对列强抱有幻想,不敢公开反帝,表现出妥协性。原因:中国民族资产阶级力量软弱和政治上不成熟。

22:参考答案:(1)不矛盾。因为中华民国成立后,帝国主义的特权没有被取消,实权又被袁世凯窃取,因而民国的成立在当时没能实现民族独立、民主共和与社会进步的目的。但是,辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了两千多年的君主专制统治,使民主共和的观念深入人心。

(2)革命前认为皇帝至高无上、神圣不可侵犯,革命后破除了对皇帝的迷信。

(3)辛亥革命解放了人们的思想,激励着人们探索救国的新道路,这正是五四运动产生的思想基础。

单元检测

(时间:60分钟 分值:100分)

一、选择题(本大题共20个小题,每小题3分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)【出处:21教育名师】

1.合理的历史联系是历史学习的常用方法之一,与空白a、b、c、d相对应处,应补填上( )

A.鸦片走私、民族危机、出超、入超

B.开埠通商、民族危机、宗主国、殖民地

C.开埠通商、自然经济解体、商品倾销、原料出口

D.鸦片走私、财政危机、入超、出超

2.“它标示的不只是这场战争胜败的严峻性,更因为它标示着以商品和资本来改变中国传统社会的轨道,作为中国的近代与中世纪的分界线,是显而易见的。”材料中的“它”是指( )

A.鸦片战争21世纪教育网

B.中日甲午战争

C.八国联军侵华

D.抗日战争

3.1928年,南京国民政府制定的《海关进口税则》确定进口货物税率为7.5%~27.5%,这废止了近代某一条约的相关规定。这一条约是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》

C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

4.“但是许多事一开头就注定要失败,中国社会好像是准备好了要诞生一个新的朝代,不过19世纪的外部环境,却造成了一次流产。”材料中的事件指的是( )

A.辛亥革命

B.戊戌变法

C.太平天国运动

D.洋务运动

5.“废墟是昨天派往今天的使者,废墟让我们把地理读成历史。”从右图所示的废墟中,我们可以解读的历史是:图片内容见证了( )

A.近代中国主权的完全沦丧

B.英法联军的暴行

C.洋务运动的破产

D.义和团抗击八国联军侵略

6.近代竹枝词记载了历史的变迁。“辉煌金碧店悬牌,洋字洋名一律揩(抹掉)。欧墨新书千百种,满投沟井自沉埋。”这种现象集中发生在什么时期( )

A.太平天国运动

B.洋务运动

C.义和团运动

D.抗日战争

7.从下列两幅图片可以反映出太平天国运动领袖洪秀全( )

A.始终代表着最广大农民利益

B.一直保持着农民革命本色

C.不能摆脱专制皇权体制的窠臼

D.农民阶级不能解决好内部团结

8.太平天国东王杨秀清曾作诗道:“我们弟妹果然忠,胜比常山赵子龙。起义破关千百万,直到天京最英雄。”从诗中可以看出太平天国运动( )

A.实现了男女地位平等

B.妇女作出了较大贡献

C.带有浓厚的迷信色彩

D.定都天京即达到顶峰

9.“中日甲午战争是中国乃至远东近代历史上划时代的重要事件,不仅对中日两国产生了巨大的直接影响,而且使远东国际形势的格局发生了深刻的变化。”下面对该材料解读不正确的是( )

A.新兴的近代文明战胜了腐朽落后的封建文明

B.简单地学习西方的器物不足以挽救国家的危亡

C.甲午战争使东方开启了近代化时代

D.甲午战争加深了中国的民族危机

10.《时局图》是中国近代时事漫画的杰作,“不言而喻,一目了然”的对联,生动形象地揭露了清政府的腐败和帝国主义列强对中国的侵略。漫画中的景象最有可能出现的时期是( )

A.19世纪初期

B.19世纪中期

C.19世纪末20世纪初

D.20世纪中期

11.德国《前进报》在1900年6月19日的社论《铁拳》一文中盛赞它为“神圣的战争”。文章说:“如果说有所谓‘神圣的战争’,那么,中国奋起抗击以主子姿态出现的外国剥削者的战争,正是这样一个‘神圣的’民族战争。”“以主子姿态出现的外国剥削者”是指( )

A.侵华英军

B.英法联军

C.甲午中日战争中的日军

D.八国联军

12.法国政府曾向各国递交一份备忘录,为将要到来的议和定调子。其中写道:“由于各国使馆希望前往沿海或各国部队想要从沿海前往首都(北京),为了保持道路始终畅通起见,各国对某些地方进行军事占领。”该条文的核心内容最终写入了( )

A.《黄埔条约》 B.《天津条约》

C.《北京条约》 D.《辛丑条约》

13.晚清重臣端方上奏朝廷称:要消灭革命党人,“唯有于政治上导以新希望”。他所指的“新希望”是( )21cnjy.com

A.利用义和团

B.颁布“明定国是”诏

C.预备立宪

D.南北和谈

14.除革命党、谘议局、普通民众之外,清廷军队,甚至是袁世凯的北洋部队,也有暗中支持共和的举动。1911年12月10日,清朝驻荷兰国代办章申在给内阁的电报中说,“和(荷)报称……美法愿共和(支持中国建立共和国)”。这表明( )

A.中国全体国民都反对清朝君主专制制度

B.西方列强放弃清朝政府转而支持孙中山

C.清驻外大臣和袁世凯都赞成民主共和制

D.民主共和制已成为当时中国的大势所趋

15.虽成“空壳”,但仍作为辛亥革命成果象征的是( )

A.中国同盟会 三民主义

B.中国同盟会 中华民国

C.三民主义 《中华民国临时约法》

D.中华民国 《中华民国临时约法》

16.1919年,一个美国驻华公使在《回忆录》中说:“既不要鼓动也不要反对这场运动……没有人会不同意今中国学生的目的和理想……”“这场运动”是指( )

A.太平天国运动

B.义和团运动

C.辛亥革命运动

D.五四运动

17.有人将20世纪中国的国际形象的转变过程概括为三句话,即“醒起来,站起来,飞起来”。其中标志着中国“醒起来”的历史事件是( )21*cnjy*com

A.鸦片战争

B.戊戌变法

C.辛亥革命

D.新中国的成立

18.中国历史上某时期,上海的街头巷尾各个商家自动把挂在道路两旁的布幌中的“满”字改成了“新”字,如“满汉首饰”“满汉全席”“满汉茶食”等改成了“新汉首饰”“新汉全席”“新汉茶食”。这主要是由于( )

A.国民革命的影响

B.辛亥革命的影响

C.新文化运动的影响

D.新中国成立的影响

19.中华民国成立后,列宁高度评价了孙中山及其革命的卓越贡献,并认为孙中山领导的这场革命“正在破坏欧洲资产阶级的统治”。列宁的这一看法肯定了辛亥革命( )

A.使民主共和观念深入人心

B.结束了中国两千多年的君主专制制度

C.提高了人民参政议政的意识

D.打击了列强在华的势力

20.“这个运动由学生掀起,是自动的,没有人指使,也没有人操纵,只是爱国的热情表现。所以等到学生运动扩展为商人罢市,由北京而及于上海,这运动的目标初步达成之后,这运动也就消歇下去了。但是影响所及,学生们醒起来了,五四运动一变为新文化运动。”(梁实秋《我参加了五四运动》)从中不能得到的信息是五四运动( )

A.在共产党领导下学生运动日益扩展

B.中心最初在北京

C.是一场伟大的思想解放运动

D.突破了知识分子的范围[来源:21世纪教育网]

二、非选择题(本大题共2小题,21题24分,22题16分,共40分)

21.阅读下列材料,完成问题:

材料一 图1、图2、图3分别在1858年4月、1860年12月、1900年7月登载于英国著名漫画杂志Punch。【来源:21·世纪·教育·网】

图1“没有开化的中国佬”

图2“我们在中国应该做什么”

图3“中国就要崩溃了”

材料二 戊戌变法失败后,中国先进的知识分子纷纷东渡日本,重新探索救国真理。1901年,邹容离开重庆前往日本。到日本后,邹容一面勤奋学习西方资产阶级革命时期的理论和历史,如《民约论》、《法国革命史》等书;一面积极投身于孙中山领导的民主革命斗争。在日本期间,他还写成《革命军》一书初稿,回国后以“革命军中马前卒”署名出版。章太炎为之作序,称许《革命军》为“义师先声”。2-1-c-n-j-y

材料三 亚洲主要国家和地区背景资料

中国

清朝(1644—1912);中华民国(1912—1949)

日本

明治天皇(1867—1912在位);大正天皇(1912—1926在位)

印度

1849年英国殖民者占领全境;1947年成立印度自治领

阿拉伯

16世纪起为奥斯曼帝国统治;19世纪英国侵入;20世纪20—30年代开始独立

土耳其

奥斯曼帝国(14世纪—1922);土耳其共和国(1923— )

伊朗

卡扎尔王朝(1796—1925);巴列维王朝(1925—1979)

——据《辞海》等整理

材料四 (一)凡革命以前所有满清政府与各国缔结之条约,民国均认为有效,至于条约期满而止……

(二)革命以前,满清政府所借之外债及所承认之赔款,民国亦承认偿还之责,不变更其条件……

(三)凡革命以前满清政府所让与各国国家或各国个人种种之权利,民国政府亦照旧尊重之……

——孙中山《对外宣言书》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析这一时期英国媒体对中国的看法及其成因,并指出促成辛亥革命爆发的外部原因。(8分)21世纪教育网版权所有

(2)根据材料二,概括邹容在日本留学期间的活动,并结合所学知识,分析邹容等留学生所传播的革命思想在中国近代资产阶级民主革命中的作用。(6分)

(3)据材料三指出辛亥革命的历史意义。(4分)

(4)有评论认为辛亥革命在耸立起彪炳千秋的丰碑的同时,也留下了启迪后人的明鉴。根据材料四和所学知识,分析辛亥革命的不足及其原因。(6分)21·cn·jy·com

22.阅读下列材料:

材料一 中华民国的成立并没有给人们带来预期的民族独立、民主和社会进步。

——胡绳《中国共产党的70年》

材料二 辛亥革命——是一次巨大革命意义的历史性变革——为以后的中国人民的革命斗争打开了道路。

——《关于建国以来若干历史问题的决议注释本》21世纪教育网

材料三 五四运动前,陈独秀说:“君主也是一种偶像,他本身并没有什么神圣出奇的作用:全靠众人迷信他,尊崇他,才能够号令全国,称做元首;一旦亡了国,像此时的清朝皇帝溥仪,俄罗斯皇帝尼古拉二世,比寻常人还要可怜。这等亡国的君主,好像一座泥塑木雕的偶像抛在粪缸里,看他到底有什么神奇出众的地方呢?”www.21-cn-jy.com

——陈独秀《偶像破坏论》

材料四 “皇帝,该算是至高无上、神圣不可侵犯的了。如今都可以被打倒,那么,还有什么陈腐的东西不可以怀疑、不可以打破?……思想的闸门一经打开,这股思想解放的洪流就奔腾向前,不可阻挡了。尽管辛亥革命后,一时看来政治形势还十分险恶,但人们又大胆地寻求新的救中国的出路了,再加上十月革命炮声一响和中国工人阶级力量的发展,不久便迎来了五四运动,开始了中国历史的新纪元。从这个意义上可以说:没有辛亥革命,就没有五四运动。”www-2-1-cnjy-com

——《中国近代历史上的丰碑——辛亥革命》

请完成:

(1)材料一、二对辛亥革命的评价是否矛盾?对此你是如何理解的?(8分)

(2)据材料三、四,指出辛亥革命前后中国人对皇帝的看法发生了什么变化?(4分)

(3)依据材料四说明,为什么说“没有辛亥革命,就没有五四运动”?(4分)

参考答案:

1:答案:D 解析:鸦片战争前在正常的中英贸易中清朝处于出超、英国处于入超地位。英国为了改变中英贸易中的逆差地位,向中国走私鸦片,鸦片的输入造成中国白银外流,出现财政困难。2·1·c·n·j·y

2:答案:A

3:答案:A 解析:题干材料显示南京国民政府自主制定关税,这说明废除了1842年《南京条约》规定的协定关税的不平等条款。【来源:21cnj*y.co*m】

4:答案:C

5:答案:B 解析:第二次鸦片战争中,英法联军攻陷天津、北京,火烧圆明园,犯下滔天罪行。本题选B项。【版权所有:21教育】

6:答案:C 解析:题干材料表明对外来文化存在着盲目排斥的倾向。21世纪教育网

7:答案:C

8:答案:B 解析:材料中的“弟妹”是对部属将士的亲切称呼,“妹”就是女军,她们一路与男军并肩作战,一直打到南京,作出了较大贡献,由此可知B项正确。A、C、D三项在诗中无法体现。21·世纪*教育网

9:答案:C 解析:甲午战争后签订了《马关条约》,其中规定:允许列强在中国开设工厂,说明列强侵华进入资本输出的阶段,民族危机进一步加重。列强在中国掀起了瓜分的狂潮,引起了戊戌变法,使中国人从向西方学习器物层面转到学习政治制度层面。洋务运动开始了中国的近代化,选择C项。21教育名师原创作品

10:答案:C 解析:图片体现了列强瓜分中国的场景。列强瓜分中国是在19世纪末20世纪初,选择C项。

11:答案:D

12:答案:D 解析:综合分析“各国使馆”“从沿海前往首都”“军事占领”等信息,与《辛丑条约》的内容相符合。 21*cnjy*com

13:答案:C

14:答案:D 解析:A、C两项说法过于绝对,清朝驻荷兰代办不能代表清朝全部驻外大臣;在辛亥革命过程中,列强先支持清政府,后支持袁世凯,B项错误;题干材料表明中国各阶级、各阶层大都心向共和。

15:答案:D

16:答案:D 解析:据题干“1919年”及“中国学生的目的和理想”可知该事件是五四运动。

17:答案:C 解析:根据材料中“20世纪中国”这一前提,可以把A、B两项排除。分析材料并结合所学知识,“醒起来”应指1911年的辛亥革命;“站起来”指新中国的成立;“飞起来”指1978年中共十一届三中全会后改革开放的中国。21教育网

18:答案:B

19:答案:D 解析:结合材料,“正在破坏欧洲资产阶级的统治”反映了列宁认为辛亥革命打击了列强在华的势力。A、B、C三项说法与材料不符。

20:答案:A 解析:材料中没有共产党的信息。中国共产党诞生于1921年,在五四运动发生时还没有成立。

21:参考答案:(1)看法:丑化中国,认为中国愚昧落后,可任其宰割。

成因:英国工业革命后,加剧对外侵略扩张;晚清政府腐朽没落。

外部原因:列强的侵略扩张导致民族危机空前严重。

(2)学习西方资产阶级革命的理论、历史;投身民主革命斗争;著《革命军》。为以后革命军的兴起制造了舆论;为建立资产阶级革命政党作了思想准备。

(3)推翻了清王朝,结束了君主专制政体,建立了资产阶级共和国,颁布了中国第一部资产阶级宪法。中华民国是继美、法之后的共和制大国,也是亚洲最早的共和制大国。

(4)不足:对列强抱有幻想,不敢公开反帝,表现出妥协性。原因:中国民族资产阶级力量软弱和政治上不成熟。

22:参考答案:(1)不矛盾。因为中华民国成立后,帝国主义的特权没有被取消,实权又被袁世凯窃取,因而民国的成立在当时没能实现民族独立、民主共和与社会进步的目的。但是,辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了两千多年的君主专制统治,使民主共和的观念深入人心。

(2)革命前认为皇帝至高无上、神圣不可侵犯,革命后破除了对皇帝的迷信。

(3)辛亥革命解放了人们的思想,激励着人们探索救国的新道路,这正是五四运动产生的思想基础。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局