《志鸿全优设计》2013-2014学年高中历史人教必修2单元检测:第七单元苏联的社会主义建设(含答案)

文档属性

| 名称 | 《志鸿全优设计》2013-2014学年高中历史人教必修2单元检测:第七单元苏联的社会主义建设(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-05-02 17:36:43 | ||

图片预览

文档简介

历史人教必修2第七单元苏联的社会主义建设单元检测

(时间:60分钟 分值:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)

1.“同志们,炮火包围着我们,凶猛的野兽齐向我们猛扑。”为打退国内外敌人的进攻,苏俄实行了“战时共产主义”政策,下列不属于这一政策内容的是( )

A.大中小工业企业全部实行国有化

B.实行货币流通和商品交换

C.取消自由贸易

D.实行普遍义务劳动制

2.下图所示是电影《列宁在1918》的海报。在这部电影中有这样一些镜头:红军战士瓦西里在押送粮食回彼得格勒后,自己却因为饥饿昏倒了……瓦西里也曾对妻子许下最美好的愿望:“面包会有的……”当时苏俄的经济政策是( )

A.市场基础上的计划调节

B.“战时共产主义”政策

C.新经济政策

D.改革开放政策

3.俄国十月革命后,布尔什维克党“设想不必先经旧经济适应社会主义经济的时期就直接过渡到社会主义”,在这一设想之下采取的经济政策是( )

A.“战时共产主义”政策

B.新经济政策

C.社会主义工业化方针

D.农业集体化方针

4.近年披露的《蒋介石日记》记录了他访问苏联时的所见:“一、儿童教育周密;二、工人皆施军队教育;三、小工厂租给私人。”据此推断,蒋介石访问苏联的时间和目的最有可能是( )

A.1918年,代表国民党参加十月革命胜利一周年庆典

B.1919年,五四运动后赴苏俄学习救国思想

C.1923年,受孙中山委派寻求苏联对中国革命的帮助

D.1940年,寻求苏联对中国抗战的援助

5.某学者把苏联(俄)20世纪二三十年代的经济政策看作三个实验,即“追随理想的实验、面对现实的实验、回归理想的实验”,其中“面对现实的实验”应指( )

A.“战时共产主义”政策 B.新经济政策

C.农业集体化政策 D.“斯大林模式”

6.“我们承认自己对农民是负了债的。我们用纸币从他们那里换来粮食,我们向他们借的,我们应当偿还这笔债务,恢复了我们的工业以后,我们一定要偿还。”为此,当时苏俄政府( )

A.实行余粮收集制 B.实行粮食税政策

C.实行农业集体化 D.取消义务交售制

7.“把商品、货币、市场机制引进到苏联(苏俄)的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。”这段文字评价的是( )

A.十月革命 B.余粮收集制

C.新经济政策 D.农业集体化

8.1921年,23岁的美国企业家阿曼德·哈默克服种种困难,来到了苏俄,成为第一个在苏俄经营租赁企业的美国人。哈默之所以能在苏俄经营租赁企业,主要得益于( )

A.“战时共产主义”政策 B.新经济政策

C.工业化政策 D.计划经济体制

9.苏联(俄)历史上曾出现过一个有趣的现象:一向与布尔什维克为敌的美国资本家福特在苏联建成了汽车制造厂,并成为他最满意的生意。这一现象出现的原因是( )

A.福特企图干扰苏联(俄)的经济恢复

B.福特为经济利益放弃政治信仰

C.苏联(俄)放弃布尔什维主义的理想

D.苏联(俄)新经济政策吸引外国资本

10.史学家认为,苏联一贯的致命错误之一,也是它垮台的关键原因之一,就是把农村看作社会主义工业化的“殖民地”。对材料理解正确的是( )

A.苏联片面强调优先发展重工业

B.苏联建设长期忽视轻工业和农业

C.苏联农民思想觉悟水平太低

D.苏联为发展工业,对农村和农民索取太多

11.苏俄实施新经济政策改变不了苏俄的社会主义性质,这是因为( )

A.用固定的粮食税代替余粮收集制

B.把大中小工业都收归国有

C.一切涉及国家经济命脉的企业仍归国家所有

D.流通领域实行自由贸易

12.某一时期,一位苏联人说:“我们现在并不是没有面包、鱼肉、牛油,而是将这许多食品运到外国去换工厂机件了。”这应该是在描述( )

A.“战时共产主义”政策

B.新经济政策

C.“斯大林模式”

D.戈尔巴乔夫改革

13.苏联国民经济的发展存在着比例严重失调的问题。直到1953年,苏联的谷物总产量还没有达到俄国1913年的水平。造成这一现象的原因是( )

①苏联偏重发展工业 ②实行全盘农业集体化

③扩大工农业产品的剪刀差 ④对农业的投入长期不足

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.①②③④

14.20世纪30年代苏联社会主义工业化取得巨大成就,但也存在严重问题。从全球史观来看,最主要的问题是( )

A.片面发展重工业

B.缺少与世界经济的联系

C.经济效益低下

D.忽视市场和价值规律的作用

15.苏联领导人赫鲁晓夫曾说:“我当过工人,那时候没有社会主义,可有土豆;如今社会主义建成了,土豆却没了。”为解决“土豆没了”的问题,他采取的举措有( )

①实行余粮收集制 ②大规模开垦荒地和种植玉米 ③提高农副产品的收购价格 ④恢复部门管理制,加强对经济的集中领导

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

16.美国学者在《俄罗斯史》中写道:“勃列日涅夫政府基本上只是试图作表面的改革,而不考虑从根本上进行改革。”对这句话的理解正确的是( )

A.勃列日涅夫开创了改革的先河

B.勃列日涅夫把改革限制在政治方面

C.勃列日涅夫不打算触动“斯大林模式”

D.勃列日涅夫首次建立市场经济体制

17.与“斯大林模式”相比,戈尔巴乔夫改革内容的进步性主要表现在( )

①承认市场对经济的调节作用 ②打破了单一的公有制模式 ③实行议会制和多党制 ④调整了所有制结构

A.①②③④ B.①②④

C.①②③ D.②③④[来源:学|科|网Z|X|X|K]

18.俄罗斯总统普京在回答“您怎样看待苏联解体”时,引用俄罗斯家喻户晓的一句话说:“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。”大多数俄罗斯人不想恢复“过去的苏联”,主要原因是苏联( )

A.片面发展重工业

B.忽视民主与法制

C.体制僵化,社会缺乏活力

D.与美国争夺世界霸权,造成经济困难

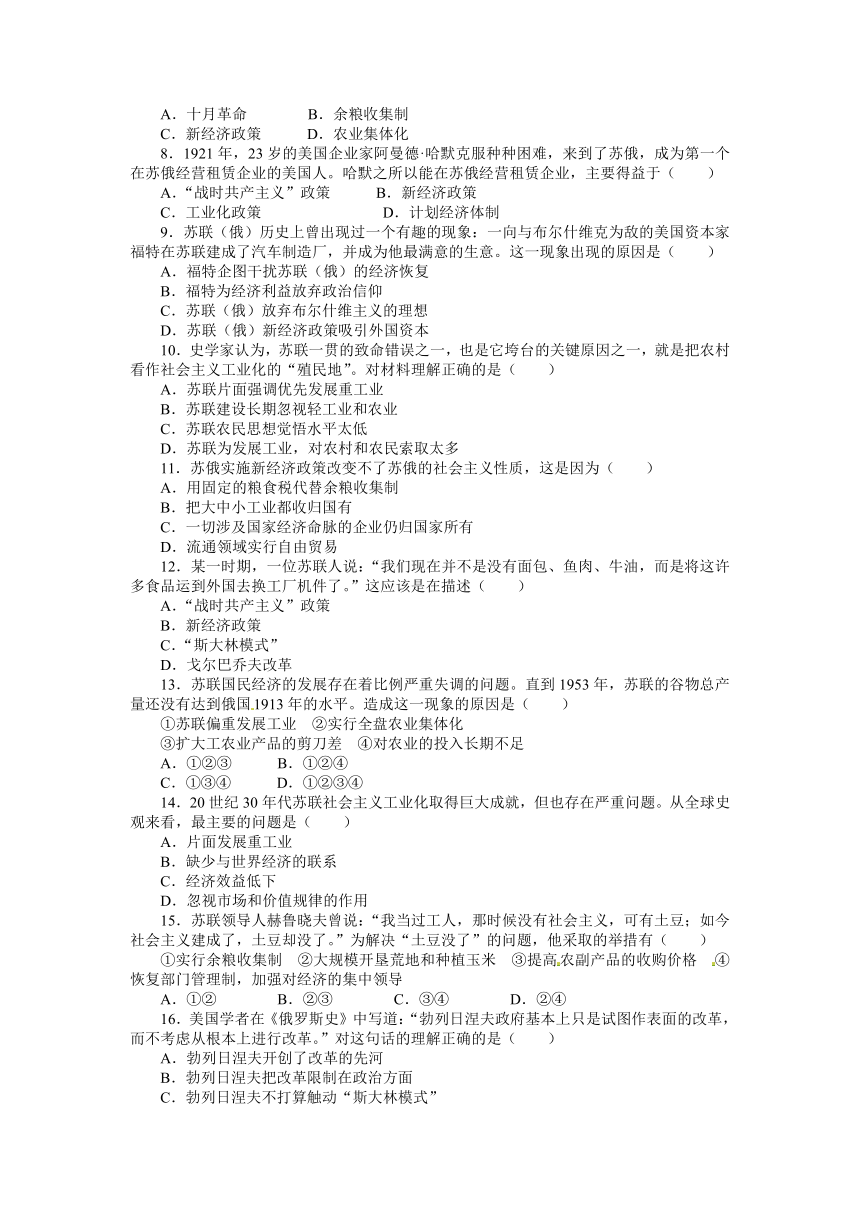

19.观察以下两幅漫画,根据图1反映的政治主题,判断图2走在送葬队伍的最前头的人是( )

A.赫鲁晓夫 B.勃列日涅夫

C.戈尔巴乔夫 D.叶利钦

20.1935年,罗曼·罗兰应高尔基的邀请访问苏联。在日记中,罗曼·罗兰写道:“目前这些政策包含着某种消极的东西,这是不可避免的……”出于对苏联的热爱,罗曼·罗兰决定将这本日记在50年后再发表,他不想因为这本书造成对苏联的哪怕一点点伤害,他认为50年后,苏联一定已经解决了这些问题。你认为50年后的苏联是否像罗曼·罗兰所希望的那样解决了存在的问题( )

A.没有解决。“斯大林模式”一直被坚持

B.已经解决。通过改革“斯大林模式”被改变

C.没有解决。改革始终没有跳出“斯大林模式”的框架

D.已经解决。戈尔巴乔夫的改革提出了“加速发展战略”

二、非选择题(本大题共2小题,第21题24分,第22题16分,共40分)

21.阅读下列材料:

材料一 列宁曾说:“我们计划……用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了。”

材料二 为了巩固农民经济和提高其生产率……应当以实物税代替余粮征集制这种国家收集粮食、原料和饲料的方法……如果不在工业和农业之间实行系统的商品交换或产品交换,无产阶级和农民在从资本主义向社会主义的过渡时期就不可能建立正确的关系,就不可能建立十分巩固的经济联盟。

——齐世荣主编《世界通史资料选辑》

材料三 斯大林在论述苏联工业化时说:“没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事迟了,那就要失败。”

材料四

项目

1928年

1940年

增幅(%)

钢(万吨)

430

1 830

326

谷物(万吨)

7 300

9 550[来源:学#科#网Z#X#X#K]

31

请回答:

(1)材料一中列宁所说的“办法”是什么?你认为这一“办法”错在哪里?(8分)

(2)根据材料二,苏俄实行了什么经济政策?这一政策的特点是什么?起到了怎样的作用?(6分)

(3)根据材料三、四,斯大林时期又形成了怎样的经济政策?这一政策出现的外部环境是什么?怎样正确评价这一政策?(10分)

22.20世纪二三十年代,斯大林和罗斯福开创了两种新的经济运行模式。阅读材料,回答问题。

材料一 斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。

——据叶书宗《关于苏联的国家工业化和

农业全盘集体化问题》

材料二 罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“叛变了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。

——据黄安年《美国社会经济史论》等

材料三 计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。……计划和市场都是经济手段。

——《邓小平文选》第三卷

(1)据材料一并结合所学知识,指出斯大林的经济政策与新经济政策相比有哪些“改变”。(5分)

(2)据材料二,举例说明反对者抨击罗斯福的依据。(5分)[来源:学科网]

(3)据材料三,谈谈你对斯大林和罗斯福开创的两种经济运行模式的认识。(4分)

(4)据材料三,并结合所学知识,说明我国经济体制改革的目标是什么?(2分)

参考答案

1答案:B 解析:“战时共产主义”政策规定实行高度国有化、取消自由贸易、实行普遍义务劳动制、不允许商品交换和货币流通,所以选择B项。

2答案:B 解析:1918年苏俄正处于三年国内战争时期,实行“战时共产主义”政策,农业方面实行余粮收集制。

3答案:A 解析:十月革命胜利后,俄国在面临着国外武装干涉、国内叛乱、政治经济严重困难形势下,实行了“战时共产主义”政策。这一政策的实行适应了战时的需要,保障了军事斗争的胜利,但是把它作为向社会主义过渡的途径,脱离了当时生产力发展水平的实际,实践证明它是失败的。

4答案:C 解析:此题解题关键在于“小工厂租给私人”,这说明政府解除了部分企业的国有化,允许开办私人小企业,这一特征明显与新经济政策吻合。

5答案:B 解析:追随理想的实验是指“战时共产主义”政策;面对现实的实验是指新经济政策;回归理想的实验是指“斯大林模式”。

6答案:B 解析:材料反映了苏俄政府取消了“战时共产主义”政策,实行新经济政策,实行粮食税。

7答案:C 解析:苏联在社会主义建设道路的探索上,“战时共产主义”政策是一种错误的探索,列宁把马克思主义和当时俄国的国情相结合,提出新经济政策,利用商品货币关系发展生产,进而逐渐过渡到社会主义。

8答案:B 解析:苏俄的新经济政策允许本国和外国资本家经营中小企业。

9答案:D 解析:列宁实行新经济政策,利用外国资本发展苏联(俄)的经济,为向社会主义过渡准备条件。

10答案:D 解析:在苏联的“斯大林模式”下,片面发展重工业,损害了农民的利益,也阻碍了农业发展。

11答案:C 解析:苏俄的社会主义性质是由苏维埃政权和社会主义公有制的经济基础所决定的。在新经济政策中规定“关系国家经济命脉的企业仍归国家所有,由国家经营”,这就决定了无产阶级是在掌握国家经济命脉的基础上,利用市场和商品货币关系逐步实现向社会主义的过渡,因此不会改变苏俄的社会主义性质。

12答案:C

13答案:D 解析:工农业产品剪刀差是指在苏联社会主义建设过程中,当工农业产品进行交换时,政府抬高工业品价格,降低农产品价格,利用剪刀差来剥削农民,挫伤了农民的生产积极性。农业集体化的全盘性也挫伤了农民的生产积极性。此外,①④也均是造成这一现象的原因,故正确答案是D项。

14答案:B

15答案:B 解析:余粮收集制是列宁实行的;恢复部门管理体制,加强对经济的集中领导是勃列日涅夫改革的措施。

16答案:C 解析:开创了苏联改革的先河的是赫鲁晓夫;勃列日涅夫把改革限制在经济方面,没有提出建立市场经济体制;“勃列日涅夫政府不考虑从根本上进行改革”表明他不打算触动“斯大林模式”。

17答案:B 解析:①②④都是对“斯大林模式”的突破,相对于高度集中的计划经济体制具有进步性。但是实行议会制和多党制,放弃了共产党的领导地位,导致苏联解体,使社会主义事业遭受惨重损失,应排除③。

18答案:C 解析:僵化的斯大林体制造成了苏联社会缺乏活力,赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫都进行了一定程度的改革,但都没有彻底解决问题。

19答案:C 解析:图1反映的政治主题是苏联的解体,而苏联的解体与戈尔巴乔夫改革有直接的关系。

20答案:C 解析:赫鲁晓夫、勃列日涅夫的改革始终没有跳出“斯大林模式”的框架,成效甚微并趋于停滞。戈尔巴乔夫的改革则背离了社会主义方向,加速了苏联的解体。

21答案:办法:战时共产主义政策。错在:战时共产主义政策的许多措施超出了战时需要的限制;战争结束后没有缓解,反而进一步加强;并不是向社会主义过渡的正确途径。

答案:政策:新经济政策。

特点:运用商品货币关系,逐步向社会主义过渡。

作用:调动了农民的生产积极性,得到广大工人和农民的支持,使国民经济得到恢复和发展,巩固了工农联盟和苏维埃政权。

答案:经济政策:斯大林体制(模式)。环境:苏联面临着帝国主义的包围和战争威胁,只有发展重工业,才能巩固国家政权。

评价:积极:最大限度地集中全国人力、物力、财力,社会主义建设取得突出成就,形成了比较齐全的工业体系,基本实现了工业化。

消极:超越了苏联的生产力发展水平,并逐渐僵化,越来越阻碍苏联经济的进一步发展。

22答案:改变了新经济政策间接向社会主义过渡的路线,实行直接过渡;改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制;改变了计划和市场调节并存的模式,实行高度集中的计划经济体制。

答案:新政采取了国家干预经济的方式,如实行《国家工业复兴法》,限制资本家自主生产等;(举一例说明即可)

新政中一些维护普通民众权益的措施损害了资本家的利益,如规定最高工时、最低工资和大规模的社会救济等。(举一例说明即可)

答案:市场经济不是资本主义所固有的,社会主义也应有市场调节。斯大林实行单一的计划经济,取消市场调节,虽在短期内取得了经济建设的巨大成就,但从长期来看,束缚了社会生产力的发展,对社会主义建设产生了不利影响。[来源:Z.xx.k.Com]

计划经济不是社会主义所特有的,资本主义也可以有计划。罗斯福在没有触动资本主义制度的前提下,采取国家干预的政策,增加经济中的计划成分,渡过了经济危机。

答案:建立社会主义市场经济体制。

(时间:60分钟 分值:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)

1.“同志们,炮火包围着我们,凶猛的野兽齐向我们猛扑。”为打退国内外敌人的进攻,苏俄实行了“战时共产主义”政策,下列不属于这一政策内容的是( )

A.大中小工业企业全部实行国有化

B.实行货币流通和商品交换

C.取消自由贸易

D.实行普遍义务劳动制

2.下图所示是电影《列宁在1918》的海报。在这部电影中有这样一些镜头:红军战士瓦西里在押送粮食回彼得格勒后,自己却因为饥饿昏倒了……瓦西里也曾对妻子许下最美好的愿望:“面包会有的……”当时苏俄的经济政策是( )

A.市场基础上的计划调节

B.“战时共产主义”政策

C.新经济政策

D.改革开放政策

3.俄国十月革命后,布尔什维克党“设想不必先经旧经济适应社会主义经济的时期就直接过渡到社会主义”,在这一设想之下采取的经济政策是( )

A.“战时共产主义”政策

B.新经济政策

C.社会主义工业化方针

D.农业集体化方针

4.近年披露的《蒋介石日记》记录了他访问苏联时的所见:“一、儿童教育周密;二、工人皆施军队教育;三、小工厂租给私人。”据此推断,蒋介石访问苏联的时间和目的最有可能是( )

A.1918年,代表国民党参加十月革命胜利一周年庆典

B.1919年,五四运动后赴苏俄学习救国思想

C.1923年,受孙中山委派寻求苏联对中国革命的帮助

D.1940年,寻求苏联对中国抗战的援助

5.某学者把苏联(俄)20世纪二三十年代的经济政策看作三个实验,即“追随理想的实验、面对现实的实验、回归理想的实验”,其中“面对现实的实验”应指( )

A.“战时共产主义”政策 B.新经济政策

C.农业集体化政策 D.“斯大林模式”

6.“我们承认自己对农民是负了债的。我们用纸币从他们那里换来粮食,我们向他们借的,我们应当偿还这笔债务,恢复了我们的工业以后,我们一定要偿还。”为此,当时苏俄政府( )

A.实行余粮收集制 B.实行粮食税政策

C.实行农业集体化 D.取消义务交售制

7.“把商品、货币、市场机制引进到苏联(苏俄)的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。”这段文字评价的是( )

A.十月革命 B.余粮收集制

C.新经济政策 D.农业集体化

8.1921年,23岁的美国企业家阿曼德·哈默克服种种困难,来到了苏俄,成为第一个在苏俄经营租赁企业的美国人。哈默之所以能在苏俄经营租赁企业,主要得益于( )

A.“战时共产主义”政策 B.新经济政策

C.工业化政策 D.计划经济体制

9.苏联(俄)历史上曾出现过一个有趣的现象:一向与布尔什维克为敌的美国资本家福特在苏联建成了汽车制造厂,并成为他最满意的生意。这一现象出现的原因是( )

A.福特企图干扰苏联(俄)的经济恢复

B.福特为经济利益放弃政治信仰

C.苏联(俄)放弃布尔什维主义的理想

D.苏联(俄)新经济政策吸引外国资本

10.史学家认为,苏联一贯的致命错误之一,也是它垮台的关键原因之一,就是把农村看作社会主义工业化的“殖民地”。对材料理解正确的是( )

A.苏联片面强调优先发展重工业

B.苏联建设长期忽视轻工业和农业

C.苏联农民思想觉悟水平太低

D.苏联为发展工业,对农村和农民索取太多

11.苏俄实施新经济政策改变不了苏俄的社会主义性质,这是因为( )

A.用固定的粮食税代替余粮收集制

B.把大中小工业都收归国有

C.一切涉及国家经济命脉的企业仍归国家所有

D.流通领域实行自由贸易

12.某一时期,一位苏联人说:“我们现在并不是没有面包、鱼肉、牛油,而是将这许多食品运到外国去换工厂机件了。”这应该是在描述( )

A.“战时共产主义”政策

B.新经济政策

C.“斯大林模式”

D.戈尔巴乔夫改革

13.苏联国民经济的发展存在着比例严重失调的问题。直到1953年,苏联的谷物总产量还没有达到俄国1913年的水平。造成这一现象的原因是( )

①苏联偏重发展工业 ②实行全盘农业集体化

③扩大工农业产品的剪刀差 ④对农业的投入长期不足

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.①②③④

14.20世纪30年代苏联社会主义工业化取得巨大成就,但也存在严重问题。从全球史观来看,最主要的问题是( )

A.片面发展重工业

B.缺少与世界经济的联系

C.经济效益低下

D.忽视市场和价值规律的作用

15.苏联领导人赫鲁晓夫曾说:“我当过工人,那时候没有社会主义,可有土豆;如今社会主义建成了,土豆却没了。”为解决“土豆没了”的问题,他采取的举措有( )

①实行余粮收集制 ②大规模开垦荒地和种植玉米 ③提高农副产品的收购价格 ④恢复部门管理制,加强对经济的集中领导

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

16.美国学者在《俄罗斯史》中写道:“勃列日涅夫政府基本上只是试图作表面的改革,而不考虑从根本上进行改革。”对这句话的理解正确的是( )

A.勃列日涅夫开创了改革的先河

B.勃列日涅夫把改革限制在政治方面

C.勃列日涅夫不打算触动“斯大林模式”

D.勃列日涅夫首次建立市场经济体制

17.与“斯大林模式”相比,戈尔巴乔夫改革内容的进步性主要表现在( )

①承认市场对经济的调节作用 ②打破了单一的公有制模式 ③实行议会制和多党制 ④调整了所有制结构

A.①②③④ B.①②④

C.①②③ D.②③④[来源:学|科|网Z|X|X|K]

18.俄罗斯总统普京在回答“您怎样看待苏联解体”时,引用俄罗斯家喻户晓的一句话说:“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。”大多数俄罗斯人不想恢复“过去的苏联”,主要原因是苏联( )

A.片面发展重工业

B.忽视民主与法制

C.体制僵化,社会缺乏活力

D.与美国争夺世界霸权,造成经济困难

19.观察以下两幅漫画,根据图1反映的政治主题,判断图2走在送葬队伍的最前头的人是( )

A.赫鲁晓夫 B.勃列日涅夫

C.戈尔巴乔夫 D.叶利钦

20.1935年,罗曼·罗兰应高尔基的邀请访问苏联。在日记中,罗曼·罗兰写道:“目前这些政策包含着某种消极的东西,这是不可避免的……”出于对苏联的热爱,罗曼·罗兰决定将这本日记在50年后再发表,他不想因为这本书造成对苏联的哪怕一点点伤害,他认为50年后,苏联一定已经解决了这些问题。你认为50年后的苏联是否像罗曼·罗兰所希望的那样解决了存在的问题( )

A.没有解决。“斯大林模式”一直被坚持

B.已经解决。通过改革“斯大林模式”被改变

C.没有解决。改革始终没有跳出“斯大林模式”的框架

D.已经解决。戈尔巴乔夫的改革提出了“加速发展战略”

二、非选择题(本大题共2小题,第21题24分,第22题16分,共40分)

21.阅读下列材料:

材料一 列宁曾说:“我们计划……用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了。”

材料二 为了巩固农民经济和提高其生产率……应当以实物税代替余粮征集制这种国家收集粮食、原料和饲料的方法……如果不在工业和农业之间实行系统的商品交换或产品交换,无产阶级和农民在从资本主义向社会主义的过渡时期就不可能建立正确的关系,就不可能建立十分巩固的经济联盟。

——齐世荣主编《世界通史资料选辑》

材料三 斯大林在论述苏联工业化时说:“没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事迟了,那就要失败。”

材料四

项目

1928年

1940年

增幅(%)

钢(万吨)

430

1 830

326

谷物(万吨)

7 300

9 550[来源:学#科#网Z#X#X#K]

31

请回答:

(1)材料一中列宁所说的“办法”是什么?你认为这一“办法”错在哪里?(8分)

(2)根据材料二,苏俄实行了什么经济政策?这一政策的特点是什么?起到了怎样的作用?(6分)

(3)根据材料三、四,斯大林时期又形成了怎样的经济政策?这一政策出现的外部环境是什么?怎样正确评价这一政策?(10分)

22.20世纪二三十年代,斯大林和罗斯福开创了两种新的经济运行模式。阅读材料,回答问题。

材料一 斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。

——据叶书宗《关于苏联的国家工业化和

农业全盘集体化问题》

材料二 罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“叛变了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。

——据黄安年《美国社会经济史论》等

材料三 计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。……计划和市场都是经济手段。

——《邓小平文选》第三卷

(1)据材料一并结合所学知识,指出斯大林的经济政策与新经济政策相比有哪些“改变”。(5分)

(2)据材料二,举例说明反对者抨击罗斯福的依据。(5分)[来源:学科网]

(3)据材料三,谈谈你对斯大林和罗斯福开创的两种经济运行模式的认识。(4分)

(4)据材料三,并结合所学知识,说明我国经济体制改革的目标是什么?(2分)

参考答案

1答案:B 解析:“战时共产主义”政策规定实行高度国有化、取消自由贸易、实行普遍义务劳动制、不允许商品交换和货币流通,所以选择B项。

2答案:B 解析:1918年苏俄正处于三年国内战争时期,实行“战时共产主义”政策,农业方面实行余粮收集制。

3答案:A 解析:十月革命胜利后,俄国在面临着国外武装干涉、国内叛乱、政治经济严重困难形势下,实行了“战时共产主义”政策。这一政策的实行适应了战时的需要,保障了军事斗争的胜利,但是把它作为向社会主义过渡的途径,脱离了当时生产力发展水平的实际,实践证明它是失败的。

4答案:C 解析:此题解题关键在于“小工厂租给私人”,这说明政府解除了部分企业的国有化,允许开办私人小企业,这一特征明显与新经济政策吻合。

5答案:B 解析:追随理想的实验是指“战时共产主义”政策;面对现实的实验是指新经济政策;回归理想的实验是指“斯大林模式”。

6答案:B 解析:材料反映了苏俄政府取消了“战时共产主义”政策,实行新经济政策,实行粮食税。

7答案:C 解析:苏联在社会主义建设道路的探索上,“战时共产主义”政策是一种错误的探索,列宁把马克思主义和当时俄国的国情相结合,提出新经济政策,利用商品货币关系发展生产,进而逐渐过渡到社会主义。

8答案:B 解析:苏俄的新经济政策允许本国和外国资本家经营中小企业。

9答案:D 解析:列宁实行新经济政策,利用外国资本发展苏联(俄)的经济,为向社会主义过渡准备条件。

10答案:D 解析:在苏联的“斯大林模式”下,片面发展重工业,损害了农民的利益,也阻碍了农业发展。

11答案:C 解析:苏俄的社会主义性质是由苏维埃政权和社会主义公有制的经济基础所决定的。在新经济政策中规定“关系国家经济命脉的企业仍归国家所有,由国家经营”,这就决定了无产阶级是在掌握国家经济命脉的基础上,利用市场和商品货币关系逐步实现向社会主义的过渡,因此不会改变苏俄的社会主义性质。

12答案:C

13答案:D 解析:工农业产品剪刀差是指在苏联社会主义建设过程中,当工农业产品进行交换时,政府抬高工业品价格,降低农产品价格,利用剪刀差来剥削农民,挫伤了农民的生产积极性。农业集体化的全盘性也挫伤了农民的生产积极性。此外,①④也均是造成这一现象的原因,故正确答案是D项。

14答案:B

15答案:B 解析:余粮收集制是列宁实行的;恢复部门管理体制,加强对经济的集中领导是勃列日涅夫改革的措施。

16答案:C 解析:开创了苏联改革的先河的是赫鲁晓夫;勃列日涅夫把改革限制在经济方面,没有提出建立市场经济体制;“勃列日涅夫政府不考虑从根本上进行改革”表明他不打算触动“斯大林模式”。

17答案:B 解析:①②④都是对“斯大林模式”的突破,相对于高度集中的计划经济体制具有进步性。但是实行议会制和多党制,放弃了共产党的领导地位,导致苏联解体,使社会主义事业遭受惨重损失,应排除③。

18答案:C 解析:僵化的斯大林体制造成了苏联社会缺乏活力,赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫都进行了一定程度的改革,但都没有彻底解决问题。

19答案:C 解析:图1反映的政治主题是苏联的解体,而苏联的解体与戈尔巴乔夫改革有直接的关系。

20答案:C 解析:赫鲁晓夫、勃列日涅夫的改革始终没有跳出“斯大林模式”的框架,成效甚微并趋于停滞。戈尔巴乔夫的改革则背离了社会主义方向,加速了苏联的解体。

21答案:办法:战时共产主义政策。错在:战时共产主义政策的许多措施超出了战时需要的限制;战争结束后没有缓解,反而进一步加强;并不是向社会主义过渡的正确途径。

答案:政策:新经济政策。

特点:运用商品货币关系,逐步向社会主义过渡。

作用:调动了农民的生产积极性,得到广大工人和农民的支持,使国民经济得到恢复和发展,巩固了工农联盟和苏维埃政权。

答案:经济政策:斯大林体制(模式)。环境:苏联面临着帝国主义的包围和战争威胁,只有发展重工业,才能巩固国家政权。

评价:积极:最大限度地集中全国人力、物力、财力,社会主义建设取得突出成就,形成了比较齐全的工业体系,基本实现了工业化。

消极:超越了苏联的生产力发展水平,并逐渐僵化,越来越阻碍苏联经济的进一步发展。

22答案:改变了新经济政策间接向社会主义过渡的路线,实行直接过渡;改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制;改变了计划和市场调节并存的模式,实行高度集中的计划经济体制。

答案:新政采取了国家干预经济的方式,如实行《国家工业复兴法》,限制资本家自主生产等;(举一例说明即可)

新政中一些维护普通民众权益的措施损害了资本家的利益,如规定最高工时、最低工资和大规模的社会救济等。(举一例说明即可)

答案:市场经济不是资本主义所固有的,社会主义也应有市场调节。斯大林实行单一的计划经济,取消市场调节,虽在短期内取得了经济建设的巨大成就,但从长期来看,束缚了社会生产力的发展,对社会主义建设产生了不利影响。[来源:Z.xx.k.Com]

计划经济不是社会主义所特有的,资本主义也可以有计划。罗斯福在没有触动资本主义制度的前提下,采取国家干预的政策,增加经济中的计划成分,渡过了经济危机。

答案:建立社会主义市场经济体制。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势