《志鸿全优设计》2013-2014学年高中历史人教必修2单元检测:第五单元中国近现代社会生活的变迁(含答案)

文档属性

| 名称 | 《志鸿全优设计》2013-2014学年高中历史人教必修2单元检测:第五单元中国近现代社会生活的变迁(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-05-02 17:59:05 | ||

图片预览

文档简介

历史人教必修2第五单元中国近现代社会生活的变迁单元检测

(时间:60分钟 分值:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)【来源:21·世纪·教育·网】

1.晚清重臣翁同龢曾在日记中对买办徐润的住宅有过这样的描述:“园小而曲折,然楼阁几案皆有夷气。”这说明( )www-2-1-cnjy-com

A.近代园林建筑日益受到西方风格的影响

B.近代买办都住西式洋房、使用西式家具

C.到了近代,才出现中西合璧的住宅建筑

D.近代园林是中式的,住宅往往是西式的

2.服饰体现了社会风尚,并打下了深刻的时代烙印。中国废除服饰分贵贱的冠服制度(见下图),并实现服饰制度根本转变的历史事件是( )【来源:21cnj*y.co*m】

A.洋务运动 B.辛亥革命

C.五四运动 D.抗日战争

3.史学家傅斯年认为,历史研究应坚持有一分材料说一分话,材料之外“一点也不越过去说”。下表显示了四川学者吴虞1918年在成都和1923年在北京时的消费情况。根据傅斯年的观点,此表可以证明( )

类别

成都(%)

北京(%)

衣食住宿

68

23

书籍教育

23

32

娱乐享受

9[来源:21世纪教育网]

45

A.当时北京的城市化水平比成都高

B.近代中国东西部商业发展不平衡

C.吴虞到北京后消费结构有所变化

D.当时成都的享受型消费场所过少

4.从清初的“剃发令”到太平天国时的“蓄发令”,再到辛亥革命之后的“剪辫易服”,对头发苛求的背后是复杂而隐晦的历史在流动。影响近代国人头发命运的因素有( )

①政治统治 ②反清斗争 ③西学东渐 ④民族政策

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

5.据《镇海县志·风俗志》记载:“镇海,自欧风东渐,婚礼亦改以简易,谓之文明结婚,多于商埠行之,乡村尚少。”材料所反映现象的本质是( )21世纪教育网版权所有

A.传统习俗根深蒂固 B.社会风俗的西方化

C.文明的交融与转型 D.对“文明结婚”的抵制

6.近代以来,中国传统文化在与西方文化交融碰撞中孕育出了许多富有民族传统特色的新生事物,其中最有代表性的是( )21·世纪*教育网

A.长袍马褂 B.咖啡店

C.中山装 D.西服

7.1933年广州有报纸报道:汉口市上有三种女人,四寸斗高跟摩登女郎,三寸金莲的乡间小姐,还有截发而装脚的改组派。第一种是阔人的姨太太,第二种是纱厂的女工,第三种是中等人家的管家婆。该材料说明了( )21教育名师原创作品

A.西方风气完全改变了中国传统陋习

B.新文化运动反封建不够彻底

C.近代中国社会风俗呈现出多元化特征

D.民族工业发展彻底解放了妇女

8.辛亥革命后,河北无极(无极,地名)有歌谣唱道:“大脚好,大脚乐,去操作,多快活,又不裹来又不缠,又不疼痛又省钱。”“大脚大,大脚大,阴天下雨我不怕;大脚好,大脚好,阴天下雨滑不倒。”这些歌谣反映的本质问题是( )

A.无极的封建势力较弱

B.妇女地位提高

C.农业人口增加

D.道路交通改善

9.从1952年建成第一条铁路——成渝铁路算起,到1957年第一个五年计划完成为止,新中国先后建成干支线6 100千米,新增的运营里程占全部运营里程的18%以上。关于20世纪五六十年代中国铁路建设的说法错误的是( )

A.全国铁路客运及货运量均有大幅增长

B.新建的宝成、兰新等线加强了西北、西南地区与内地的联系

C.在“一五”计划提前完成的刺激下,全国铁路建设呈现出快速发展的良好势头

D.中国的铁路运营总里程已经跃居亚洲第一位

10.对下列“中国近现代铁路建设里程简表”的分析不正确的是( )

年份

1894

1911

1927

1937

1945

1978

2006

中国铁

路里程

(千米)

400

9 800

11 900

15 500

24 000

48 600

77 083.8

A.近代铁路的出现与发展和列强侵略紧密联系

B.辛亥革命前中国铁路迅猛发展

C.国民政府统治时期铁路建设获得一定的发展

D.新中国成立后,铁路建设迎来真正的春天

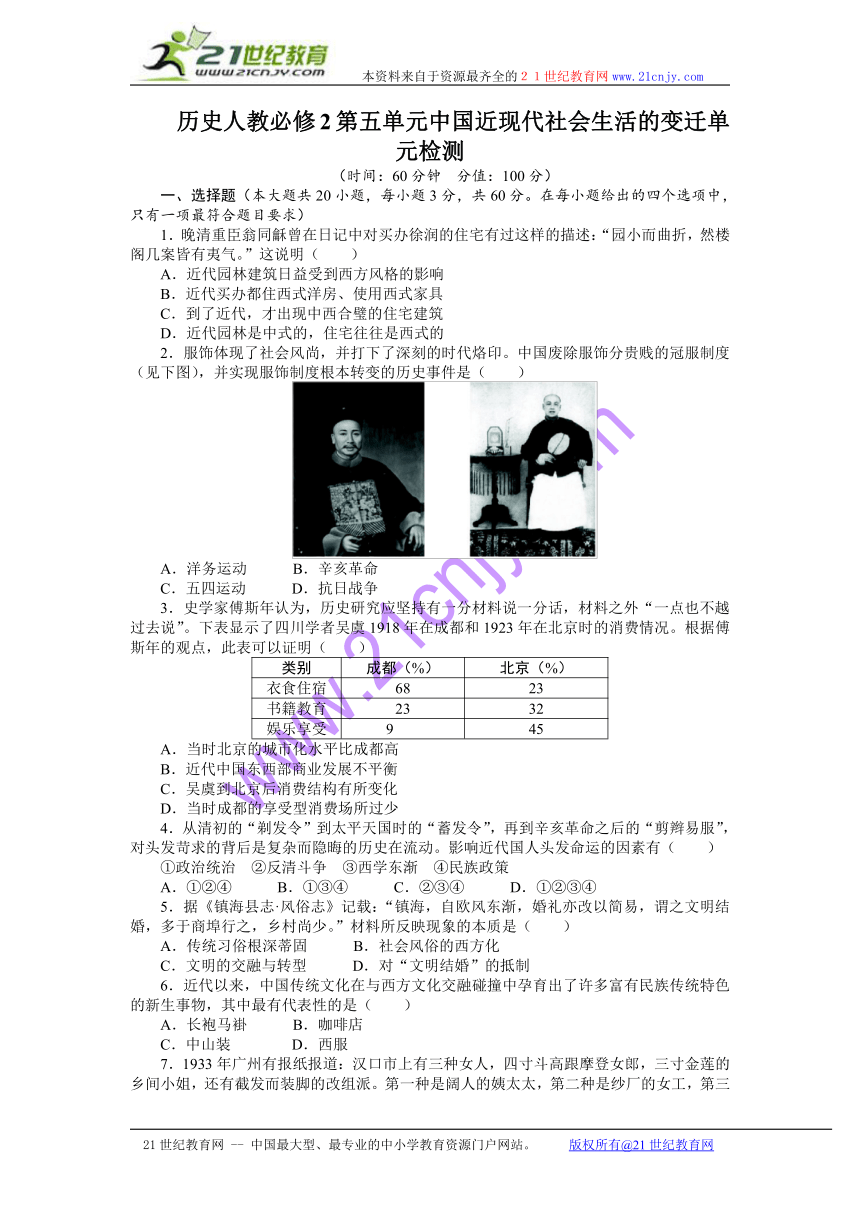

11.铁路大提速深深影响着国民经济和百姓生活。下列图片反映了1997年以来铁路大提速的是( )

A.①②③④ B.②③④

C.①③④ D.③④

12.近代以来,交通工具的变化和交通事业的发展对社会发展、人们生活产生的深远影响是( )

①推动了各地经济文化的交流和发展 ②促进了信息的传播 ③开阔了人们的视野 ④使人类进入了“信息时代”2·1·c·n·j·y

A.①②③④ B.②③④

C.①②③ D.①②④

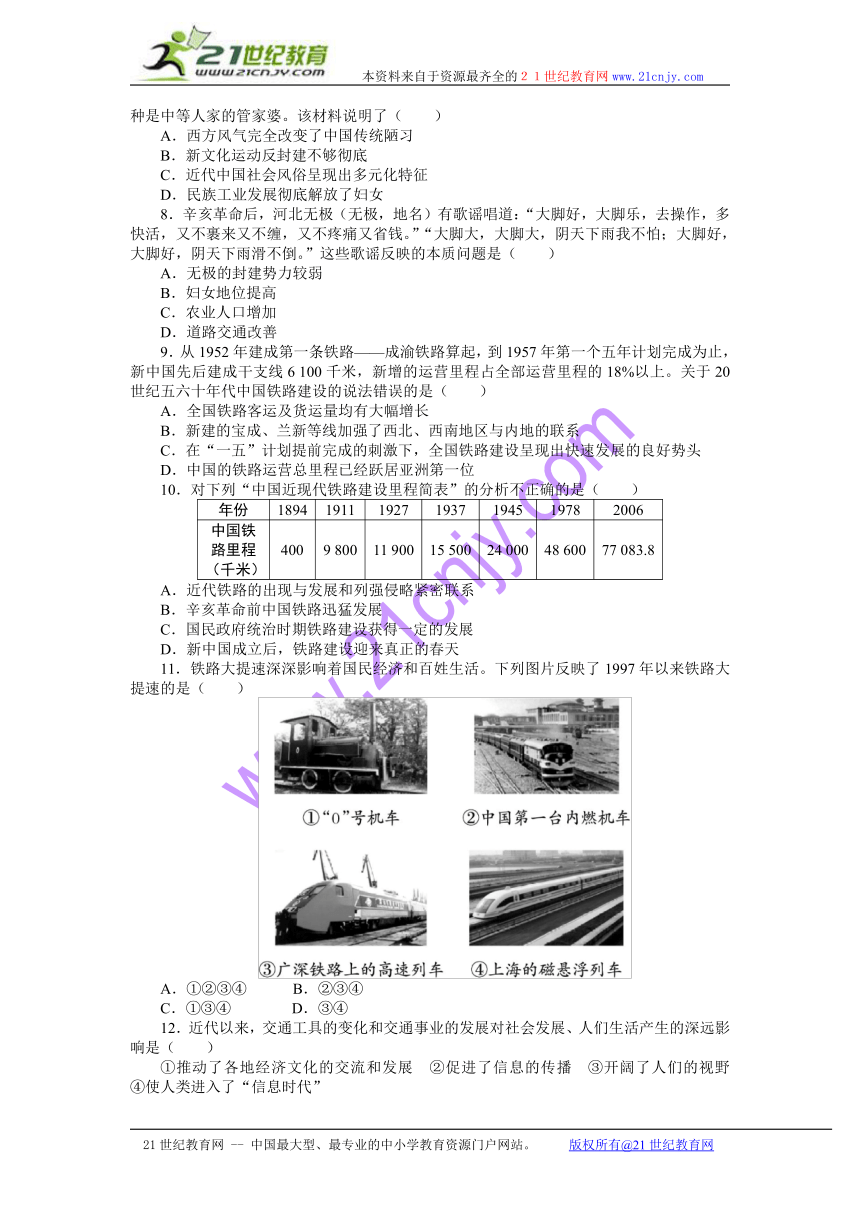

13.下图是国产“和谐号”CRH3型动车组在京津城际铁路运行试验中创出394.3千米的时速的场景。它也预示着中国铁路现代化建设实现了质的飞跃。以下对中国铁路的叙述,不正确的是( ) 21*cnjy*com

A.中国铁路诞生于19世纪80年代

B.中国近代铁路网的基本格局形成于北洋军阀时期

C.“九五”期末,中国的铁路运营总里程跃居亚洲第一位,世界第四位

D.世界上第一条投入商业性运营的磁悬浮列车线路在上海开通

14.在晚清时期,假如你是一名维新派人士,你会选择什么武器来宣传政治纲领和开展政治斗争( )

A.报纸 B.电影

C.组织工人运动 D.发动民众起义

15.位于江苏省无锡市市中心的锡金公园建于清末光绪三十一年(1905年),是具有现代意义和特征的公园。如果你在锡金公园建成时游园,你不可能看到( )

A.一对年轻人拿着面包吃得津津有味

B.看国人所造汽车,长中国人志气

C.伶人歌唱可留声,转动机头万籁声

D.有人西装革履,有人长袍马褂

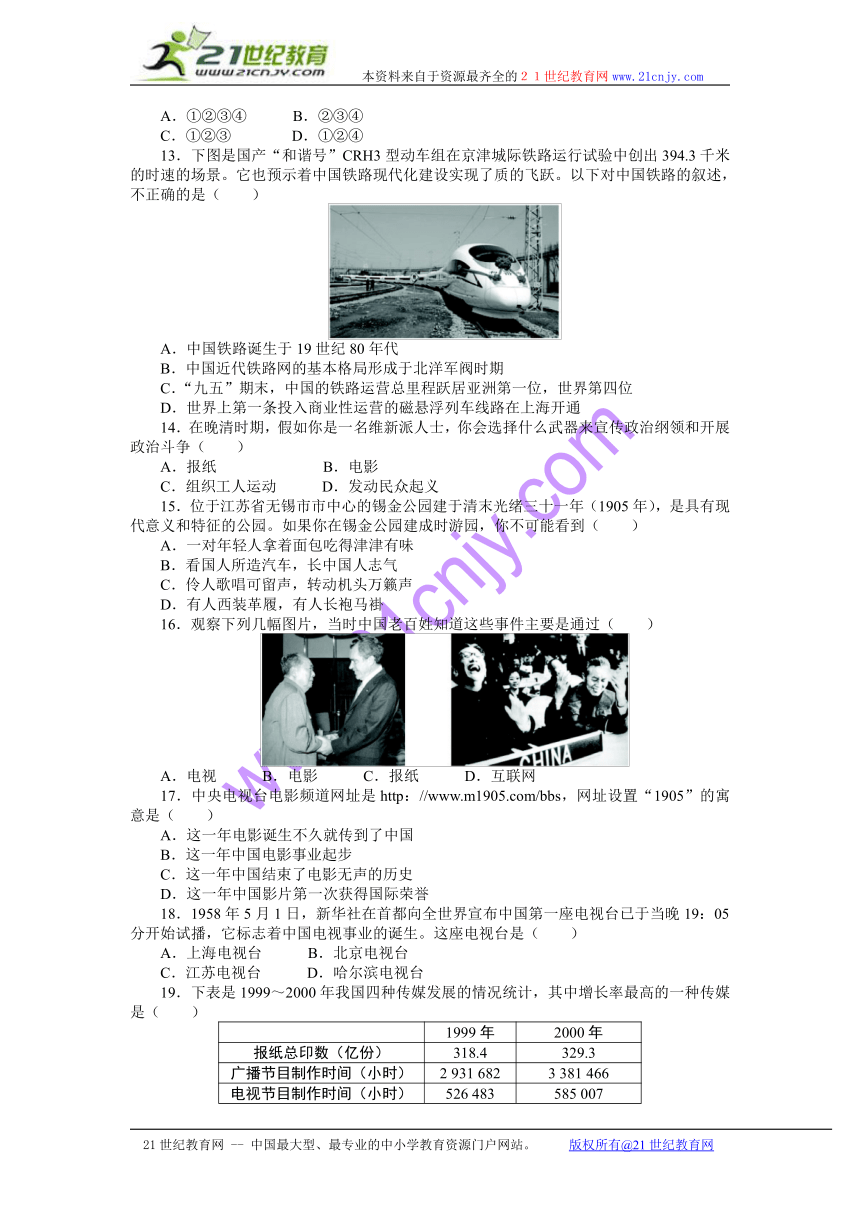

16.观察下列几幅图片,当时中国老百姓知道这些事件主要是通过( )

A.电视 B.电影 C.报纸 D.互联网

17.中央电视台电影频道网址是http://www.m1905.com/bbs,网址设置“1905”的寓意是( )21·cn·jy·com

A.这一年电影诞生不久就传到了中国

B.这一年中国电影事业起步

C.这一年中国结束了电影无声的历史

D.这一年中国影片第一次获得国际荣誉

18.1958年5月1日,新华社在首都向全世界宣布中国第一座电视台已于当晚19:05分开始试播,它标志着中国电视事业的诞生。这座电视台是( )

A.上海电视台 B.北京电视台

C.江苏电视台 D.哈尔滨电视台

19.下表是1999~2000年我国四种传媒发展的情况统计,其中增长率最高的一种传媒是( )

1999年

2000年

报纸总印数(亿份)

318.4

329.3

广播节目制作时间(小时)

2 931 682

3 381 466

电视节目制作时间(小时)

526 483

585 007

互联网用户(户)

3 014 518

9 021 717

A.报纸 B.广播 C.电视 D.互联网

20.互联网改变了人们的生活方式和交往习惯,它有利也有弊。某校研究性学习小组欲从各个方面调查互联网对社会和中学生的影响,他们所拟定的调查报告的题目最贴切的是( )2-1-c-n-j-y

A.互联网给人类带来巨大挑战

B.中学生上网利弊谈

C.互联网促进教育发展

D.互联网为人类提供了发展和机遇

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

21.阅读下列材料:

材料一 一闻修造铁路、电报,痛心疾首,群起阻难,至有以见洋人机器为公愤者。曾颉刚以家讳乘坐南京小轮船至长沙,官绅起而大哗,数年不息……蒙不知其何心也。21世纪教育网

——《郭嵩焘诗文集》

材料二 妇女贪上海租界佣价之昂,趋之若鹜,甚有弃家者,此未见者也。自租界北辟,男以商贩营生而奢华渐起,女以纱丝工作而礼教鲜存也。……内地妇女之妄想自由……遂相率至沪,父母丈夫不能阻也。[来源:21世纪教育网]21世纪教育网【出处:21教育名师】

——《适可斋记言(19世纪末20世纪初)》

材料三 女子裹脚从此解放了,已经裹的放掉,已经裹小的也放大,社会上很自然地一致认为,民国纪元以后生下的女儿,一概不裹脚。【版权所有:21教育】

——黄炎培《我亲身经历的辛亥革命事实》

请回答:

(1)据材料一,指出当时一些官绅对机器生产的心理态度。材料中作者对这一态度的观点是什么?结合所学知识,归纳19世纪中后期支持作者观点的社会阶层有哪些?(6分)

(2)据材料二,指出当时妇女对社会生活习俗变迁的心理态度。从当时社会状况看推动这一心理产生的原因有哪些?结合所学知识,归纳当时社会政治思想领域的变革特征。(8分)21*cnjy*com

(3)据材料三,指出辛亥革命对社会生活习俗的心理影响。结合所学知识,分析近代以来中国社会生活习俗变迁的趋向。(6分)21cnjy.com

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 西方列强的入侵激起了中国数千年未有之剧变。先进的知识分子痛于外患之凭陵,清廷之腐败,国亡之无日。认识到非革新不足以图存,然手无权柄可操。遂致力于办报,藉报纸传播其主张,以言论觉天下。

——陈玉申《晚清报业史》

材料二 1895~1898年,全国出版的中文报刊有114种,其中80%左右是中国人自办的。这些报刊中,影响较大的是鼓吹变法的政治性报刊,有介绍西方科学技术的,有专门报道市场调查的,此外还有专门为稍通文墨的人办的通俗报刊,有为妇女儿童们创办的妇孺报,也有为各行各业创办的行业报。这就是近代新闻史上的第一次办报高潮。

——方晓红《中国新闻史》

材料三 下图为《红色中华》报(创刊号)。《红色中华》是1931年12月11日中国共产党在革命根据地创办的第一份中央机关报。1934年10月3日因长征开始,暂时休刊。1936年1月,在陕北瓦窑堡复刊。1937年1月29日改名《新中华报》。21教育网

(1)根据材料一,指出近代有识之士倡办报刊的原因和主要目的。(6分)

(2)根据材料二,概括“第一次办报高潮”时期报刊的突出特点。(6分)

(3)根据材料三,列举长征之前《红色中华》可能出现频率较高的词语。(4分)

(4)综合上述材料及所学知识,说明报刊作为大众传播媒体在中国近代史上的作用。(4分)

参考答案

1答案:C 解析:根据所学,鸦片战争后在租界等外国人集中居住区,西式住房开始大量出现。这种全新的居住文化很快引起国人的关注,中国的居室建筑开始出现西化的趋向,中西合璧成为典型特征。本题中C项说法符合史实和材料。

2答案:B 解析:辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列法律,实现了服饰制度的根本转变。

3答案:C 解析:吴虞到北京后“衣食住宿”所占的消费比例比在成都时下降,“书籍教育”“娱乐享受”所占的消费比例上升,这说明到北京后吴虞的消费结构发生变化。材料反映的是吴虞的个案,不能反映当时社会的整体状况,A、B、D三项不能从材料中得出。

4答案:D 解析:从清初的“剃发令”到太平天国时的“蓄发令”,再到辛亥革命之后的“剪辫易服”体现①;从太平天国时的“蓄发令”,再到辛亥革命之后的“剪辫易服”体

现②;辛亥革命之后的“剪辫易服”体现③④。

5答案:C 解析:材料反映了婚姻习俗发生变化,而这种现象的本质是中西文化的交融与碰撞。A、B、D三项表述与材料反映的现象不符。www.21-cn-jy.com

6答案:C 解析:抓住题干中的“传统文化在与西方文化交融碰撞”就会排除A、B、D三项。而中山装是孙中山根据西方服饰并结合中国人的服装而设计得出的。

7答案:C 解析:从材料中的“四寸斗高跟”“三寸金莲”“截发而装脚”可以看出女人既受西方影响,也保留了中国旧的陋习。从人群的分布看,也是各个阶层都有,这也反映出近代中国社会风俗呈现出多元化特征,故C项符合题意。从材料来看中国的传统陋习并未被完全改变,排除A项。材料反映的时间是1933年,与新文化运动关系不大,排除B项。D项不符合史实。

8答案:B 解析:材料反映的是辛亥革命后废止缠足的现象,这应该是妇女社会地位提高的体现。

9答案:D 解析:中国的铁路运营总里程跃居亚洲第一位,世界第四位是在“九五”计划完成时,不是在20世纪五六十年代。

10答案:B

11答案:D 解析:解题时注意时间限定是“1997年以来”,①是唐胥铁路所使用的机车,②是中国第一台内燃机车,它们都早于1997年,也不属于提速行列;只有③④符合题目的要求。[来源:21世纪教育网]

12答案:C 解析:交通工具的变化和交通事业的发展影响着人们的生活方式,推动了各地经济文化的交流和发展,开阔了人们的视野,促进了社会信息的交流和传播。④是互联网的影响,排除。

13答案:B 解析:中国近代铁路网的基本格局形成于清政府统治晚期。

14答案:A 解析:C、D两项与维新派无关。1905年,中国电影事业开始起步,维新运动大体在19世纪90年代,B项排除。19世纪70年代起,陆续出现一些中国人自己办的报刊,因此维新派会选择以报纸为武器宣传自己的政治纲领。

15答案:B

16答案:C 解析:第一幅图片反映的是1972年尼克松访华;第二幅图片反映的是1971年联合国大会恢复我国合法席位后,以乔冠华为团长的我国代表团的兴奋场景。这两件事都发生在20世纪70年代,电视还没有在中国普及,互联网还没有在中国诞生,电影远不及报纸及时,故人们主要是通过报纸了解这些事件的。

17答案:B 解析:1905年,中国人自己摄制电影《定军山》的成功,标志着中国电影事业的起步。

18答案:B 解析:1958年,北京电视台开始试播,标志着中国电视事业的诞生。

19答案:D 解析:通过数据分析可以看出,2000年互联网用户的数量几乎是1999年时的3倍,互联网发展速度之快,是其他传媒所不能比拟的。

20答案:B 解析:从材料中获取有效信息,可知报告的主题应该是“中学生上网利弊谈”。

21答案:态度:顽固地反对机器生产。观点:厌恶官绅的保守心态。阶层:洋务派、资产阶级(维新、革命派)。

答案:态度:热切地追求新生活。原因:民族资本主义的发展;维新等启蒙思想的传播;中国被迫卷入世界资本主义市场带来的影响。特征:新思想与旧思想的激烈冲突。

答案:影响:人们积极接受、推进文明习俗。趋向:由繁琐走向简约文明;生活心理由封闭走向开放。

22答案:列强入侵,民族危亡;清廷腐败,政治黑暗;知识分子手无权柄。舆论宣传,唤醒民众,革新图存。

答案:以中国人自办为主;政论报刊影响较大;内容丰富,贴近民众。

答案:井冈山、土地革命、根据地、反“围剿”、红色政权、红军等。

答案:宣传进步思想文化,唤醒民众觉悟,配合政治活动。

(时间:60分钟 分值:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)【来源:21·世纪·教育·网】

1.晚清重臣翁同龢曾在日记中对买办徐润的住宅有过这样的描述:“园小而曲折,然楼阁几案皆有夷气。”这说明( )www-2-1-cnjy-com

A.近代园林建筑日益受到西方风格的影响

B.近代买办都住西式洋房、使用西式家具

C.到了近代,才出现中西合璧的住宅建筑

D.近代园林是中式的,住宅往往是西式的

2.服饰体现了社会风尚,并打下了深刻的时代烙印。中国废除服饰分贵贱的冠服制度(见下图),并实现服饰制度根本转变的历史事件是( )【来源:21cnj*y.co*m】

A.洋务运动 B.辛亥革命

C.五四运动 D.抗日战争

3.史学家傅斯年认为,历史研究应坚持有一分材料说一分话,材料之外“一点也不越过去说”。下表显示了四川学者吴虞1918年在成都和1923年在北京时的消费情况。根据傅斯年的观点,此表可以证明( )

类别

成都(%)

北京(%)

衣食住宿

68

23

书籍教育

23

32

娱乐享受

9[来源:21世纪教育网]

45

A.当时北京的城市化水平比成都高

B.近代中国东西部商业发展不平衡

C.吴虞到北京后消费结构有所变化

D.当时成都的享受型消费场所过少

4.从清初的“剃发令”到太平天国时的“蓄发令”,再到辛亥革命之后的“剪辫易服”,对头发苛求的背后是复杂而隐晦的历史在流动。影响近代国人头发命运的因素有( )

①政治统治 ②反清斗争 ③西学东渐 ④民族政策

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

5.据《镇海县志·风俗志》记载:“镇海,自欧风东渐,婚礼亦改以简易,谓之文明结婚,多于商埠行之,乡村尚少。”材料所反映现象的本质是( )21世纪教育网版权所有

A.传统习俗根深蒂固 B.社会风俗的西方化

C.文明的交融与转型 D.对“文明结婚”的抵制

6.近代以来,中国传统文化在与西方文化交融碰撞中孕育出了许多富有民族传统特色的新生事物,其中最有代表性的是( )21·世纪*教育网

A.长袍马褂 B.咖啡店

C.中山装 D.西服

7.1933年广州有报纸报道:汉口市上有三种女人,四寸斗高跟摩登女郎,三寸金莲的乡间小姐,还有截发而装脚的改组派。第一种是阔人的姨太太,第二种是纱厂的女工,第三种是中等人家的管家婆。该材料说明了( )21教育名师原创作品

A.西方风气完全改变了中国传统陋习

B.新文化运动反封建不够彻底

C.近代中国社会风俗呈现出多元化特征

D.民族工业发展彻底解放了妇女

8.辛亥革命后,河北无极(无极,地名)有歌谣唱道:“大脚好,大脚乐,去操作,多快活,又不裹来又不缠,又不疼痛又省钱。”“大脚大,大脚大,阴天下雨我不怕;大脚好,大脚好,阴天下雨滑不倒。”这些歌谣反映的本质问题是( )

A.无极的封建势力较弱

B.妇女地位提高

C.农业人口增加

D.道路交通改善

9.从1952年建成第一条铁路——成渝铁路算起,到1957年第一个五年计划完成为止,新中国先后建成干支线6 100千米,新增的运营里程占全部运营里程的18%以上。关于20世纪五六十年代中国铁路建设的说法错误的是( )

A.全国铁路客运及货运量均有大幅增长

B.新建的宝成、兰新等线加强了西北、西南地区与内地的联系

C.在“一五”计划提前完成的刺激下,全国铁路建设呈现出快速发展的良好势头

D.中国的铁路运营总里程已经跃居亚洲第一位

10.对下列“中国近现代铁路建设里程简表”的分析不正确的是( )

年份

1894

1911

1927

1937

1945

1978

2006

中国铁

路里程

(千米)

400

9 800

11 900

15 500

24 000

48 600

77 083.8

A.近代铁路的出现与发展和列强侵略紧密联系

B.辛亥革命前中国铁路迅猛发展

C.国民政府统治时期铁路建设获得一定的发展

D.新中国成立后,铁路建设迎来真正的春天

11.铁路大提速深深影响着国民经济和百姓生活。下列图片反映了1997年以来铁路大提速的是( )

A.①②③④ B.②③④

C.①③④ D.③④

12.近代以来,交通工具的变化和交通事业的发展对社会发展、人们生活产生的深远影响是( )

①推动了各地经济文化的交流和发展 ②促进了信息的传播 ③开阔了人们的视野 ④使人类进入了“信息时代”2·1·c·n·j·y

A.①②③④ B.②③④

C.①②③ D.①②④

13.下图是国产“和谐号”CRH3型动车组在京津城际铁路运行试验中创出394.3千米的时速的场景。它也预示着中国铁路现代化建设实现了质的飞跃。以下对中国铁路的叙述,不正确的是( ) 21*cnjy*com

A.中国铁路诞生于19世纪80年代

B.中国近代铁路网的基本格局形成于北洋军阀时期

C.“九五”期末,中国的铁路运营总里程跃居亚洲第一位,世界第四位

D.世界上第一条投入商业性运营的磁悬浮列车线路在上海开通

14.在晚清时期,假如你是一名维新派人士,你会选择什么武器来宣传政治纲领和开展政治斗争( )

A.报纸 B.电影

C.组织工人运动 D.发动民众起义

15.位于江苏省无锡市市中心的锡金公园建于清末光绪三十一年(1905年),是具有现代意义和特征的公园。如果你在锡金公园建成时游园,你不可能看到( )

A.一对年轻人拿着面包吃得津津有味

B.看国人所造汽车,长中国人志气

C.伶人歌唱可留声,转动机头万籁声

D.有人西装革履,有人长袍马褂

16.观察下列几幅图片,当时中国老百姓知道这些事件主要是通过( )

A.电视 B.电影 C.报纸 D.互联网

17.中央电视台电影频道网址是http://www.m1905.com/bbs,网址设置“1905”的寓意是( )21·cn·jy·com

A.这一年电影诞生不久就传到了中国

B.这一年中国电影事业起步

C.这一年中国结束了电影无声的历史

D.这一年中国影片第一次获得国际荣誉

18.1958年5月1日,新华社在首都向全世界宣布中国第一座电视台已于当晚19:05分开始试播,它标志着中国电视事业的诞生。这座电视台是( )

A.上海电视台 B.北京电视台

C.江苏电视台 D.哈尔滨电视台

19.下表是1999~2000年我国四种传媒发展的情况统计,其中增长率最高的一种传媒是( )

1999年

2000年

报纸总印数(亿份)

318.4

329.3

广播节目制作时间(小时)

2 931 682

3 381 466

电视节目制作时间(小时)

526 483

585 007

互联网用户(户)

3 014 518

9 021 717

A.报纸 B.广播 C.电视 D.互联网

20.互联网改变了人们的生活方式和交往习惯,它有利也有弊。某校研究性学习小组欲从各个方面调查互联网对社会和中学生的影响,他们所拟定的调查报告的题目最贴切的是( )2-1-c-n-j-y

A.互联网给人类带来巨大挑战

B.中学生上网利弊谈

C.互联网促进教育发展

D.互联网为人类提供了发展和机遇

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

21.阅读下列材料:

材料一 一闻修造铁路、电报,痛心疾首,群起阻难,至有以见洋人机器为公愤者。曾颉刚以家讳乘坐南京小轮船至长沙,官绅起而大哗,数年不息……蒙不知其何心也。21世纪教育网

——《郭嵩焘诗文集》

材料二 妇女贪上海租界佣价之昂,趋之若鹜,甚有弃家者,此未见者也。自租界北辟,男以商贩营生而奢华渐起,女以纱丝工作而礼教鲜存也。……内地妇女之妄想自由……遂相率至沪,父母丈夫不能阻也。[来源:21世纪教育网]21世纪教育网【出处:21教育名师】

——《适可斋记言(19世纪末20世纪初)》

材料三 女子裹脚从此解放了,已经裹的放掉,已经裹小的也放大,社会上很自然地一致认为,民国纪元以后生下的女儿,一概不裹脚。【版权所有:21教育】

——黄炎培《我亲身经历的辛亥革命事实》

请回答:

(1)据材料一,指出当时一些官绅对机器生产的心理态度。材料中作者对这一态度的观点是什么?结合所学知识,归纳19世纪中后期支持作者观点的社会阶层有哪些?(6分)

(2)据材料二,指出当时妇女对社会生活习俗变迁的心理态度。从当时社会状况看推动这一心理产生的原因有哪些?结合所学知识,归纳当时社会政治思想领域的变革特征。(8分)21*cnjy*com

(3)据材料三,指出辛亥革命对社会生活习俗的心理影响。结合所学知识,分析近代以来中国社会生活习俗变迁的趋向。(6分)21cnjy.com

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 西方列强的入侵激起了中国数千年未有之剧变。先进的知识分子痛于外患之凭陵,清廷之腐败,国亡之无日。认识到非革新不足以图存,然手无权柄可操。遂致力于办报,藉报纸传播其主张,以言论觉天下。

——陈玉申《晚清报业史》

材料二 1895~1898年,全国出版的中文报刊有114种,其中80%左右是中国人自办的。这些报刊中,影响较大的是鼓吹变法的政治性报刊,有介绍西方科学技术的,有专门报道市场调查的,此外还有专门为稍通文墨的人办的通俗报刊,有为妇女儿童们创办的妇孺报,也有为各行各业创办的行业报。这就是近代新闻史上的第一次办报高潮。

——方晓红《中国新闻史》

材料三 下图为《红色中华》报(创刊号)。《红色中华》是1931年12月11日中国共产党在革命根据地创办的第一份中央机关报。1934年10月3日因长征开始,暂时休刊。1936年1月,在陕北瓦窑堡复刊。1937年1月29日改名《新中华报》。21教育网

(1)根据材料一,指出近代有识之士倡办报刊的原因和主要目的。(6分)

(2)根据材料二,概括“第一次办报高潮”时期报刊的突出特点。(6分)

(3)根据材料三,列举长征之前《红色中华》可能出现频率较高的词语。(4分)

(4)综合上述材料及所学知识,说明报刊作为大众传播媒体在中国近代史上的作用。(4分)

参考答案

1答案:C 解析:根据所学,鸦片战争后在租界等外国人集中居住区,西式住房开始大量出现。这种全新的居住文化很快引起国人的关注,中国的居室建筑开始出现西化的趋向,中西合璧成为典型特征。本题中C项说法符合史实和材料。

2答案:B 解析:辛亥革命后,中华民国临时政府颁布了一系列法律,实现了服饰制度的根本转变。

3答案:C 解析:吴虞到北京后“衣食住宿”所占的消费比例比在成都时下降,“书籍教育”“娱乐享受”所占的消费比例上升,这说明到北京后吴虞的消费结构发生变化。材料反映的是吴虞的个案,不能反映当时社会的整体状况,A、B、D三项不能从材料中得出。

4答案:D 解析:从清初的“剃发令”到太平天国时的“蓄发令”,再到辛亥革命之后的“剪辫易服”体现①;从太平天国时的“蓄发令”,再到辛亥革命之后的“剪辫易服”体

现②;辛亥革命之后的“剪辫易服”体现③④。

5答案:C 解析:材料反映了婚姻习俗发生变化,而这种现象的本质是中西文化的交融与碰撞。A、B、D三项表述与材料反映的现象不符。www.21-cn-jy.com

6答案:C 解析:抓住题干中的“传统文化在与西方文化交融碰撞”就会排除A、B、D三项。而中山装是孙中山根据西方服饰并结合中国人的服装而设计得出的。

7答案:C 解析:从材料中的“四寸斗高跟”“三寸金莲”“截发而装脚”可以看出女人既受西方影响,也保留了中国旧的陋习。从人群的分布看,也是各个阶层都有,这也反映出近代中国社会风俗呈现出多元化特征,故C项符合题意。从材料来看中国的传统陋习并未被完全改变,排除A项。材料反映的时间是1933年,与新文化运动关系不大,排除B项。D项不符合史实。

8答案:B 解析:材料反映的是辛亥革命后废止缠足的现象,这应该是妇女社会地位提高的体现。

9答案:D 解析:中国的铁路运营总里程跃居亚洲第一位,世界第四位是在“九五”计划完成时,不是在20世纪五六十年代。

10答案:B

11答案:D 解析:解题时注意时间限定是“1997年以来”,①是唐胥铁路所使用的机车,②是中国第一台内燃机车,它们都早于1997年,也不属于提速行列;只有③④符合题目的要求。[来源:21世纪教育网]

12答案:C 解析:交通工具的变化和交通事业的发展影响着人们的生活方式,推动了各地经济文化的交流和发展,开阔了人们的视野,促进了社会信息的交流和传播。④是互联网的影响,排除。

13答案:B 解析:中国近代铁路网的基本格局形成于清政府统治晚期。

14答案:A 解析:C、D两项与维新派无关。1905年,中国电影事业开始起步,维新运动大体在19世纪90年代,B项排除。19世纪70年代起,陆续出现一些中国人自己办的报刊,因此维新派会选择以报纸为武器宣传自己的政治纲领。

15答案:B

16答案:C 解析:第一幅图片反映的是1972年尼克松访华;第二幅图片反映的是1971年联合国大会恢复我国合法席位后,以乔冠华为团长的我国代表团的兴奋场景。这两件事都发生在20世纪70年代,电视还没有在中国普及,互联网还没有在中国诞生,电影远不及报纸及时,故人们主要是通过报纸了解这些事件的。

17答案:B 解析:1905年,中国人自己摄制电影《定军山》的成功,标志着中国电影事业的起步。

18答案:B 解析:1958年,北京电视台开始试播,标志着中国电视事业的诞生。

19答案:D 解析:通过数据分析可以看出,2000年互联网用户的数量几乎是1999年时的3倍,互联网发展速度之快,是其他传媒所不能比拟的。

20答案:B 解析:从材料中获取有效信息,可知报告的主题应该是“中学生上网利弊谈”。

21答案:态度:顽固地反对机器生产。观点:厌恶官绅的保守心态。阶层:洋务派、资产阶级(维新、革命派)。

答案:态度:热切地追求新生活。原因:民族资本主义的发展;维新等启蒙思想的传播;中国被迫卷入世界资本主义市场带来的影响。特征:新思想与旧思想的激烈冲突。

答案:影响:人们积极接受、推进文明习俗。趋向:由繁琐走向简约文明;生活心理由封闭走向开放。

22答案:列强入侵,民族危亡;清廷腐败,政治黑暗;知识分子手无权柄。舆论宣传,唤醒民众,革新图存。

答案:以中国人自办为主;政论报刊影响较大;内容丰富,贴近民众。

答案:井冈山、土地革命、根据地、反“围剿”、红色政权、红军等。

答案:宣传进步思想文化,唤醒民众觉悟,配合政治活动。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势