《志鸿全优设计》2013-2014学年高中历史人教必修3单元检测:第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术(含答案)

文档属性

| 名称 | 《志鸿全优设计》2013-2014学年高中历史人教必修3单元检测:第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-05-03 06:59:25 | ||

图片预览

文档简介

历史人教必修3第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术单元检测

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本题共20题,每小题2.5分,共50分)

1.中国在核武器研制领域以最少的研制经费,创造了最快的速度,依靠的是( )

①开拓创新和无私奉献精神 ②党和政府的重视和正确决策 ③吸取国际相关的科研成果 ④苏联的大力支援

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

2.继中国探月器——“嫦娥一号”成功升入太空后,“嫦娥二号”探月卫星于2010年10月1日成功发射。中国开始迈入航天国家行列的标志是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功

B.第一颗人造卫星发射成功

C.“神舟5号”发射成功

D.第一颗氢弹爆炸成功

3.2012年10月25日,中国在西昌卫星发射中心用“长征三号丙”运载火箭,成功地将第16颗北斗导航卫星发射升空并送入预定转移轨道。此时据我国第一颗人造地球卫星进入宇宙已有约多少周年( )

A.60周年 B.50周年 C.42周年 D.30周年

4.袁隆平之所以备受关注,这主要是因为他在( )

A.航天技术领域的贡献 B.农业科技领域的贡献

C.人类基因研究领域的贡献 D.信息科学技术领域的贡献

5.著名史学家胡绳说:“我们根本否定‘文化大革命’,但那十年间也有不属于‘文化大革命’的成就。科技方面的成就,外交方面的成就,这些都是大家看到的。”下列哪些科技成就能论证这一观点( )

①原子弹爆炸成功 ②人造地球卫星发射成功 ③杂交水稻“南优2号”培育成功 ④人工合成结晶牛胰岛素

A.①②③④ B.①②③ C.③④ D.②③

6.世界大国普遍重视发展航天技术,下表能反映这一领域的重大成果。表中成果不能表明( )

年份

国家

成果

1957

苏联

第一颗人造地球卫星

1961

苏联

第一艘载人飞船

1969

美国

宇航员第一次登上月球

1970

中国

人造地球卫星“东方红一号”

1971

苏联

第一个空间站

1981

美国

第一个航天飞机升空

2003

中国

“神舟5号”载人飞船

A.第三次科技革命方兴未艾

B.中国在空间技术上奋起直追

C.世界大国在航天技术方面紧密合作

D.美苏两国在空间技术上处于领先地位

7.1965年6月,江苏省文史研究馆馆员高二适写文章反驳郭沫若关于《兰亭序》是赝品的观点,但无处发表。为此,毛泽东给郭沫若写信表示“笔墨官司,有比无好”。毛泽东的意见体现了( )。

A.“百家争鸣”的方针 B.“百花齐放”的主张

C.“文化革命”的观点 D.“为人民服务”的宗旨

8.关于1956年“百花齐放,百家争鸣”方针的提出,不符合史实的是( )

A.确保了学术文化事业此后十多年的繁荣

B.吸取了我国历史上学术、文化发展的经验

C.纠正了科学文化领域存在的教条主义倾向

D.总结了中国共产党领导科学文化事业的教训

9.1959年是中国电影史上奇峰突起、难忘的一年,这一年生产的80部影片中有30部是优秀的和比较优秀的。出现这种现象的主要原因是( )

A.“双百”方针的提出 B.社会主义制度的建立

C.文艺为无产阶级专政服务 D.文艺界出现繁荣局面

10.即使在贯彻“双百”方针的情况下,下列现象也不可能允许发生的是( )

A.批判社会主义制度 B.宣传唯物主义观点

C.宣传信仰基督教 D.宣传唯心主义观点

11.“文化大革命”中,“双百”方针的贯彻受到了干扰和破坏,主要是由于( )

①把一些学术问题当做政治问题 ②把一些学术争论说成是阶级斗争 ③“文化大革命”中,八个“样板戏”几乎独占了中国所有的艺术舞台,自然科学和社会科学领域研究也几乎停止了 ④许多知识分子受到伤害,也妨碍了社会主义文化的正常发展

A.①②③ B.③④ C.①② D.②③④

12.“百家争鸣”现象走过了春秋时代的繁荣,接下来经历2000多年的沉寂,到1956年的昙花一现,再到改革开放以来逐步再度繁荣。下列说法错误的是( )。

A.思想文化现象与政治政策息息相关

B.领导者的素质高低决定社会文化繁荣的程度

C.社会对人才的需要是“百家争鸣”现象的推动因素

D.思想文化现象与经济发展有重大关系

13.“告别了妈妈,再见吧家乡,金色的学生时代已载入了青春史册,一去不复返。啊,未来的道路多么艰难,曲折又漫长,生活的脚印深浅在偏僻的异乡。跟着太阳出,伴着月亮归,沉重地修理地球是光荣的天职,我的命运,啊,用我的双手绣红了地球,绣红了宇宙,幸福的明天,相信吧,一定会到来。”(《南京知青之歌》)材料反映了( )

A.“文化大革命”时期的教育秩序混乱

B.“一五”期间我国为转移农村剩余劳动力发起了城市化运动

C.义务教育阶段学生学习与实践相结合

D.长期战争造成了20世纪八九十年代的人才断层

14.1954年底,中华人民共和国教育部发文,对汉字进行简化,并要求所有报纸杂志立即遵循这一要求。其中规定“群”字写法从上君下羊转变到左君右羊。这反映出( )

①汉字书法艺术的方向 ②平等思想的大力传播 ③文化教育的平民倾向 ④贯彻“双百”方针的需要

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

15.新中国成立初期,为把半殖民地半封建教育改造为社会主义的人民教育,人民政府( )

①接管各级各类学校 ②从列强手中收回教育自主权 ③复课开学,进行初步改革 ④确定了全面发展的教育方针

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

16.新中国建立初期,刘少奇从中国实际出发,倡导的两种“教育制度”是指( )

①全日制学校教育制度 ②半工半读学校教育制度 ③职业教育制度 ④学前教育制度

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

17.在探索社会主义教育的发展道路上,由于受“左”倾思想影响,出现过一些偏差。其中不包括( )

A.在“大跃进”时期,大办学校,出现教育“大跃进”

B.大量增加学生劳动,扰乱了正常的教学秩序

C.“文化大革命”中广大教师备受摧残,青少年一代丧失了接受教育的机会

D.恢复中断十年的高考制度

18.中央电视台第四套节目《今日关注》栏目剧组曾邀请中国新闻社常务副社长、总编辑刘北宪担任节目嘉宾。他于1978年考入北京大学中文系,高考前在北京新华印刷厂当泥瓦工。他的命运发生重大转折主要是因为( )

A.新中国成立 B.社会主义制度建成

C.恢复高考制度 D.实施义务教育

19.“凡年满六周岁的儿童,不分性别、民族、种族,应当入学接受规定年限的义务教育。”该项法律的颁布标志着( )

A.我国基础教育发展到新阶段

B.我国高等教育发展到新阶段

C.我国社会主义教育方针最终确立

D.我国中等教育走上法制化轨道

20.2001年,中国已基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲,但这远远不能满足现代化建设对人才的需要。加快教育事业的发展,势在必行。2002年中共十六大明确提出,教育在现代化建设中,必须摆在优先发展的战略地位。这就体现了教育具有( )

A.先导性、全局性作用 B.历史性作用

C.统筹性作用 D.阶段性作用

二、非选择题(21题18分,22题19分,23题13分,共50分)

21.阅读下列材料:

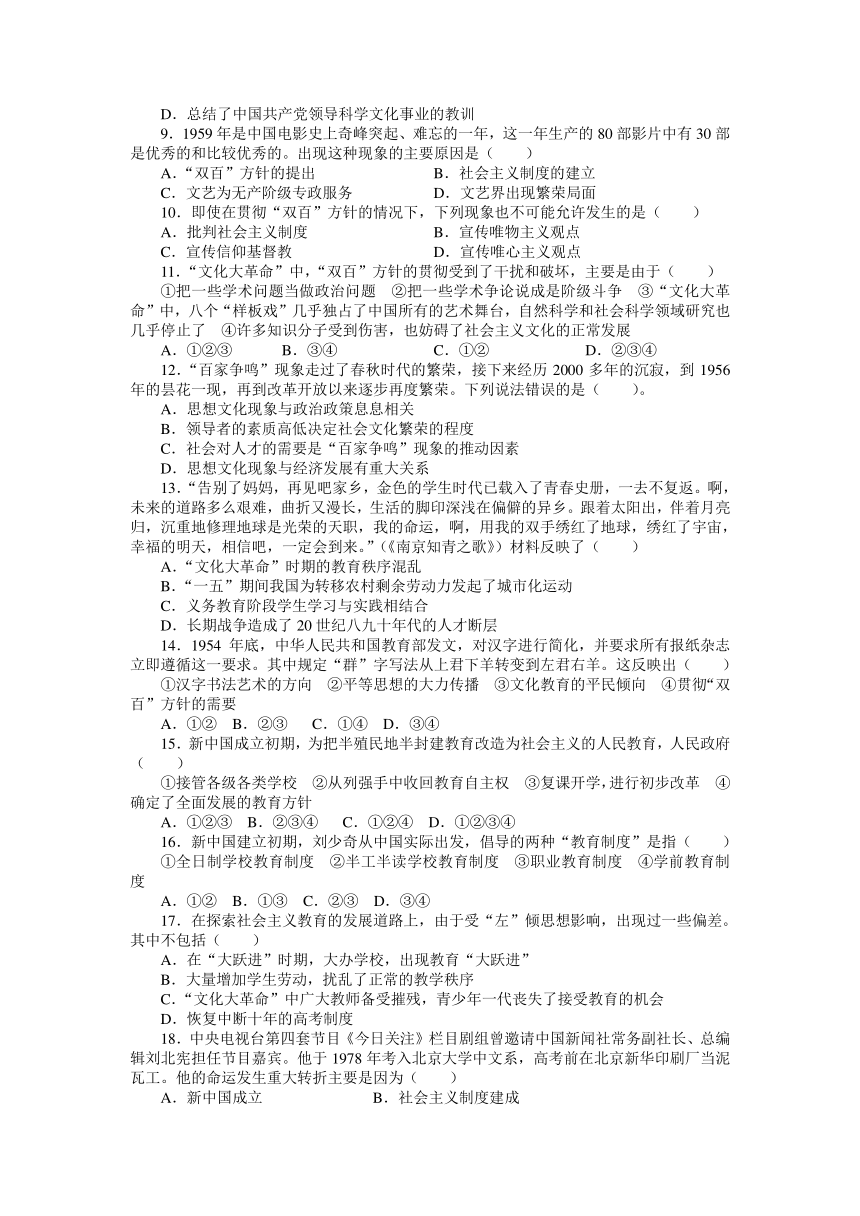

材料一 新中国科技发展历史可分为以下五个时期

时间

特点

情况

1950~1958年

指数增长期

每隔1.6年,科技成果翻一番

1959~1962年

非常时期

呈困难的饱和增长

1963~1965年

指数增长期

每隔1.4年,科技成果翻一番

1966~1975年

非常时期

几乎零增长

1975年以后

指数增长期

增长率基本上与世界水平相近

——据《中西500年比较》整理

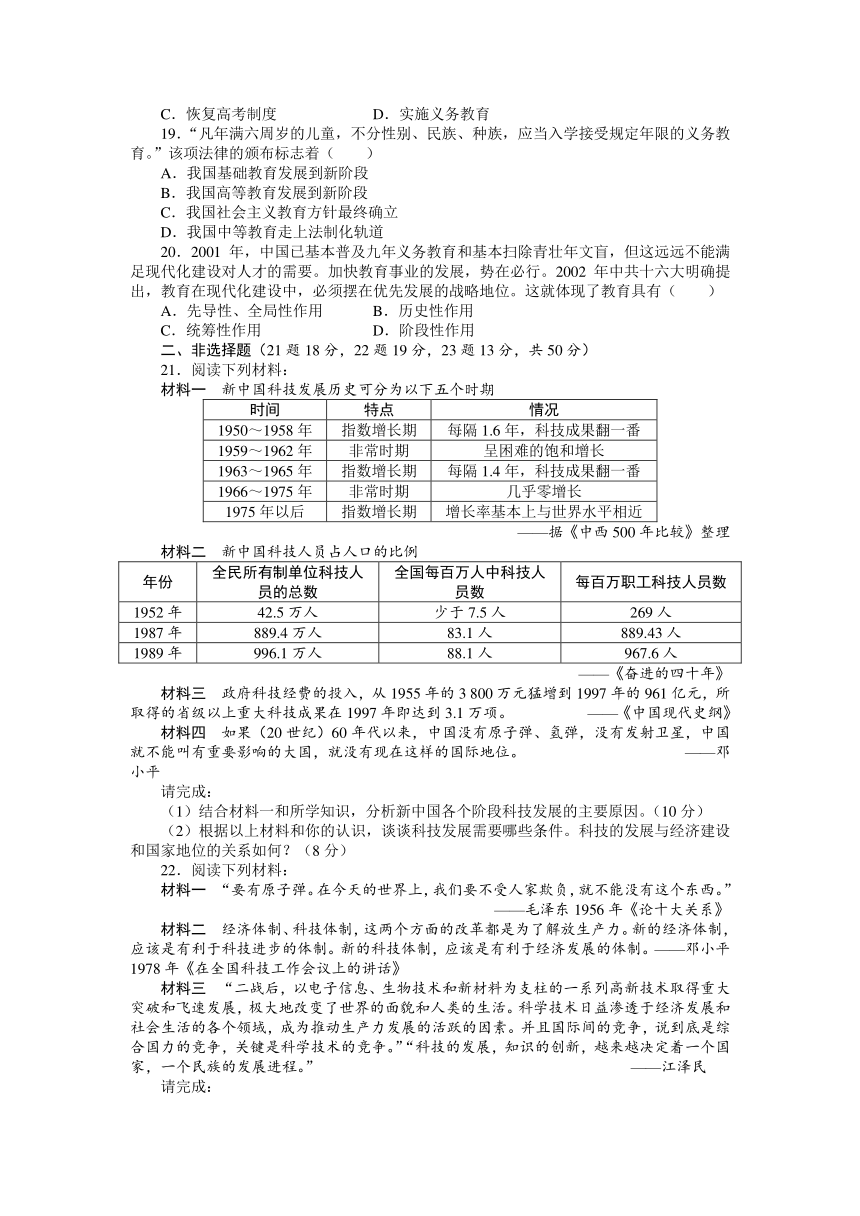

材料二 新中国科技人员占人口的比例

年份

全民所有制单位科技人员的总数

全国每百万人中科技人员数

每百万职工科技人员数

1952年

42.5万人

少于7.5人

269人

1987年

889.4万人

83.1人

889.43人

1989年

996.1万人

88.1人

967.6人

——《奋进的四十年》

材料三 政府科技经费的投入,从1955年的3 800万元猛增到1997年的961亿元,所取得的省级以上重大科技成果在1997年即达到3.1万项。 ——《中国现代史纲》

材料四 如果(20世纪)60年代以来,中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。 ——邓小平

请完成:

(1)结合材料一和所学知识,分析新中国各个阶段科技发展的主要原因。(10分)

(2)根据以上材料和你的认识,谈谈科技发展需要哪些条件。科技的发展与经济建设和国家地位的关系如何?(8分)

22.阅读下列材料:

材料一 “要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。” ——毛泽东1956年《论十大关系》

材料二 经济体制、科技体制,这两个方面的改革都是为了解放生产力。新的经济体制,应该是有利于科技进步的体制。新的科技体制,应该是有利于经济发展的体制。——邓小平1978年《在全国科技工作会议上的讲话》

材料三 “二战后,以电子信息、生物技术和新材料为支柱的一系列高新技术取得重大突破和飞速发展,极大地改变了世界的面貌和人类的生活。科学技术日益渗透于经济发展和社会生活的各个领域,成为推动生产力发展的活跃的因素。并且国际间的竞争,说到底是综合国力的竞争,关键是科学技术的竞争。”“科技的发展,知识的创新,越来越决定着一个国家,一个民族的发展进程。” ——江泽民

请完成:

(1)据材料一,说明20世纪50~70年代,我国高科技发展的战略重点是什么?为什么确定这样的战略重点?(6分)

(2)20世纪80年代以来,我国高科技发展的方向作了怎样的调整?为什么作出这样的调整?(6分)

(3)20世纪90年代以来,世界经济的发展有何新特点?为此,党和政府作出了怎样的战略决策?新世纪,我国在高科技领域取得的骄人成绩是什么?(7分)

23.阅读下列材料:

材料一 现在春天来了,一百种花都让它开放,不要只让几种花开放,还有几种花不让它开放,这就叫百花齐放。百家争鸣是诸子百家,春秋战国时代,有许多学说自由争论。现在我们也需要这个,在《中华人民共和国宪法》范围之内,各种学术思想,让他们去说,不干涉他们。在刊物上、报纸上可以说各种意见。

——毛泽东(1956年)

材料二 “过去的戏总是老一套,帝王将相,小姐丫环,保镖的是黄天霸,搞这一套不行。”“一个时期,《戏剧报》尽宣传牛鬼蛇神……文化部不管文化,封建的、帝王将相的、才子佳人的东西很多,文化部不管……如不改变,就改名为‘帝王将相部’‘才子佳人部’或‘外国死人部’。” ——毛泽东(1963年)

材料三 目前我国文艺欣欣向荣,我们还要大力提倡“百花齐放,百家争鸣”,我提倡各种学术争论,在争论中学术才有所发展。……我们要大力弘扬传统文化,也吸收和利用世界各国包括资本主义发达国家所创造的一切先进文明成果来发展社会主义。

——1998年10月《光明日报》所载李瑞环的讲话

请完成:

(1)上述有关我国文艺工作的三个讲话是在怎样的背景下提出的?分别产生了哪些影响?(6分)

(2)“文化大革命”时期,我国的文学艺术事业遭到了空前的摧残,造成这种状况的直接原因是什么?(2分)

(3)材料一和材料三的一致性是什么?又有何发展?(2分)

(4)综合上述材料,你认为从我国文艺工作方针的变化中应吸取怎样的教训?(3分)

参考答案

1. 答案:A 点拨:本题主要考查对新中国科技迅速发展原因的理解和识记能力。新中国成立之初,中国受到以美国为首的资本主义国家的包围封锁,无法从国际上得到相关资料,所以③是错误的。苏联认为中国没有能力研制原子弹,想把中国纳入苏联核保护伞下,所以苏联没有援助中国研制核武器,故④也是错误的。

2. 答案:B 点拨:第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功,标志着中国开始进入航天时代。

3. 答案:C 点拨:本题考查再认再现历史知识的能力。我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功的时间是1970年,距今(2012年)约42周年。

4. 答案:B 点拨:袁隆平是著名的水稻专家,他的最大贡献是在农业科技领域成功培育出杂交水稻。

5. 答案:D 点拨:此题考查的是1966~1976年十年中的科技成就。①④属于十年探索时期(1956~1966年)的成就。

6. 答案:C 点拨:表格中只体现了中、美、苏等国的航天技术成果,没有体现“合作”。

7. 答案:A 点拨:从材料信息可知,毛泽东鼓励在学术问题上“百家争鸣”,故A项符合题意。材料信息并非艺术上的“百花齐放”,排除B项;C、D两项与材料信息无关。

8. 答案:A 点拨:“双百”方针是1956年提出的,不仅是党领导文学艺术的基本方针,也是党领导科学研究工作的基本方针。但由于政治斗争扩大化,特别是“文化大革命”中这一方针受到了严重的破坏,因此说“确保了学术文化事业此后十多年的繁荣”是不正确的。

9. 答案:A 点拨:随着1956年“双百”方针的提出,我国在文艺科教领域出现繁荣发展的局面。

10. 答案:A 点拨:考查对“双百”方针含义的理解。“双百”方针提倡在科学和艺术上的“自由”,但必须在宪法范围内,A项不符合“双百”方针的要求,B、C、D三项都在“双百”方针的允许范围之内。

11. 答案:C 点拨: “文化大革命”中“双百”方针的贯彻受到了干扰和破坏主要是因为“左”倾思想的错误,③④是结果和影响。

12. 答案:B 点拨:领导者的素质高低对社会文化繁荣的程度起着重要的不可忽视的作用,但不是决定作用。

13. 答案:A 点拨:从《南京知青之歌》可以看出,它是“文化大革命”时期知识青年上山下乡活动的一种反映。当时我国教育秩序混乱,大量学生丧失受教育的机会,造成了人才断层,民族素质下降,与发达国家的差距拉大。

14. 答案:B 点拨:从题干看,简化字体,方便群众,体现了平民化的倾向;同时将“群”字由上君下羊改为左君右羊,体现了平等的思想,故②③符合题意。简化字不是书法艺术的方向,跟贯彻“双百”方针无关,答案为B项。

15. 答案:A 点拨:新中国成立初期,人民政府先是接管各级各类学校,复课开学,进行初步改革;同时从列强手中收回教育事业的自主权,教育事业回到人民手中。④是在全面建设社会主义时期提出的,此时已成功地将半殖民地半封建教育改造为社会主义的人民教育。

16. 答案:A 点拨:为满足经济发展对人才的大量需求以及青年们强烈的求学欲望,刘少奇从中国实际出发,倡导在发展全日制学校教育的同时,建立起半工半读学校教育制度,学生可根据需要选择全日制学习或半工半读。

17. 答案:D 点拨:注意题干中“偏差”这一限定,显然A、B、C三项都是“左”倾错误下教育出现偏差的表现;D项是教育拨乱反正的体现。

18. 答案:C 点拨:首先要理解“命运发生重大转折”是指由“泥瓦工”到“考入北京大学中文系”,是参加高考才使其改变命运的。由题干提供的“1978年”,可知他的命运发生重大转折主要与1977年恢复高考有关。

19. 答案:A 点拨:题干材料出自《中华人民共和国义务教育法》,它的制定、颁布加快了我国义务教育的普及步伐,将义务教育法律化,标志着我国基础教育发展到新阶段。

20. 答案:A 点拨:本题考查理解分析能力。材料“优先发展”体现了教育具有先导性;而教育要满足现代化建设的需要,则体现了教育的全局性。故答案为A项。

21. 参考答案:(1)①新中国成立之初,经济恢复和“一五”计划的完成以及党中央制定的科学发展远景规划,科技工作者艰苦的努力。②“左”倾错误和三年经济困难。③党的纠“左”措施使得形势好转。④“文化大革命”时科技教育受到严重的冲击。⑤结束“文化大革命”,批判“左”倾错误,实行改革开放,以经济建设为中心。

(2)①发展条件:国家重视,科学决策,科研队伍,经费投入,教育水平等。②关系:科技发展决定了经济建设和发展的速度,同时它的发展又依靠经济这一物质基础的发展;科技发展增强了国家的综合国力,提高了中国的国际地位。

点拨:第(1)问结合时代背景分析各个阶段科技发展的原因。第(2)问科技发展的条件可以从国家重视、科学决策、科研队伍、经费投入、教育水平等方面回答。科技是第一生产力,科技的进步促进了经济发展,提高了国家地位。同时经济发展又为科技的发展提供了物质基础。

22. 参考答案:(1)重点发展“两弹一星”。原因:当时,中美处于敌对状态,中苏关系也在20世纪60年代破裂,美苏敌视中国,严重威胁我国安全。发展“两弹一星”是为了打破美苏对核技术和空间技术的垄断,加强国防,维护国家安全。

(2)方向变化:加快科技成果的商品化,推动科技与经济的结合,发挥科技对生产力发展的推动作用。原因:国内,工作重心转向经济建设,改革开放不断深入,科技现代化成为首要任务;国际,和平与发展成为时代主题,美、中、苏关系缓和,以经济和科技为基础的综合国力竞争激烈。

(3)特点:高科技发展迅速,知识经济兴起,科技对经济发展的促进作用日益明显,全球化进程加快。

战略:“科教兴国”。

成绩:“神舟5号”载人飞船发射成功。

点拨:第(1)问,据材料一结合当时的时代背景,可知我国科技发展的战略是发展“两弹一星”;从当时的国际背景分析我国发展“两弹一星”的原因。第(2)问,据材料二可知科技发展的方向是“解放生产力”“有利于经济发展”,调整的原因从国内经济和国际大环境两方面回答。第(3)问,阅读材料回答世界经济的发展特点并结合所学知识回答战略决策的调整和成绩。

23. 参考答案:(1)材料一:1956年三大改造即将完成,我国即将开始全面建设社会主义;文艺工作出现勃勃生机,产生一大批在新中国文艺领域占有重要地位的作品。材料二:“左”倾错误影响到文艺创作领域;文艺界的空气紧张“双百”方针遭到破坏。材料三:改革开放以后,我国的文艺创作取得了辉煌的成就,总结历史经验教训,李瑞环作了上述讲话;推动我国的社会主义精神文明建设再上新台阶。

(2)“文化大革命”时期,林彪、江青一伙推行文化专制主义,使我国的文学艺术事业遭到了空前的摧残。

(3)提倡“百花齐放,百家争鸣”。借鉴西方国家的文明成果发展我国的社会主义文艺事业。

(4)文艺创作应遵循“双百”方针,不能实行文化专制,这样才能满足人民群众日益增长的对健康文化的需要,推动我国的社会主义精神文明建设。

点拨:第(1)问,注意结合讲话的时间,分析讲话的背景和影响。第(2)问,从材料二可知,“文化大革命”推行文化专制,摧残了文学艺术事业。第(3)问,材料三不仅提倡“双百”方针,而且主张借鉴外国文明成果。第(4)问,从我国文艺发展的成就和曲折中总结经验教训。

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本题共20题,每小题2.5分,共50分)

1.中国在核武器研制领域以最少的研制经费,创造了最快的速度,依靠的是( )

①开拓创新和无私奉献精神 ②党和政府的重视和正确决策 ③吸取国际相关的科研成果 ④苏联的大力支援

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

2.继中国探月器——“嫦娥一号”成功升入太空后,“嫦娥二号”探月卫星于2010年10月1日成功发射。中国开始迈入航天国家行列的标志是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功

B.第一颗人造卫星发射成功

C.“神舟5号”发射成功

D.第一颗氢弹爆炸成功

3.2012年10月25日,中国在西昌卫星发射中心用“长征三号丙”运载火箭,成功地将第16颗北斗导航卫星发射升空并送入预定转移轨道。此时据我国第一颗人造地球卫星进入宇宙已有约多少周年( )

A.60周年 B.50周年 C.42周年 D.30周年

4.袁隆平之所以备受关注,这主要是因为他在( )

A.航天技术领域的贡献 B.农业科技领域的贡献

C.人类基因研究领域的贡献 D.信息科学技术领域的贡献

5.著名史学家胡绳说:“我们根本否定‘文化大革命’,但那十年间也有不属于‘文化大革命’的成就。科技方面的成就,外交方面的成就,这些都是大家看到的。”下列哪些科技成就能论证这一观点( )

①原子弹爆炸成功 ②人造地球卫星发射成功 ③杂交水稻“南优2号”培育成功 ④人工合成结晶牛胰岛素

A.①②③④ B.①②③ C.③④ D.②③

6.世界大国普遍重视发展航天技术,下表能反映这一领域的重大成果。表中成果不能表明( )

年份

国家

成果

1957

苏联

第一颗人造地球卫星

1961

苏联

第一艘载人飞船

1969

美国

宇航员第一次登上月球

1970

中国

人造地球卫星“东方红一号”

1971

苏联

第一个空间站

1981

美国

第一个航天飞机升空

2003

中国

“神舟5号”载人飞船

A.第三次科技革命方兴未艾

B.中国在空间技术上奋起直追

C.世界大国在航天技术方面紧密合作

D.美苏两国在空间技术上处于领先地位

7.1965年6月,江苏省文史研究馆馆员高二适写文章反驳郭沫若关于《兰亭序》是赝品的观点,但无处发表。为此,毛泽东给郭沫若写信表示“笔墨官司,有比无好”。毛泽东的意见体现了( )。

A.“百家争鸣”的方针 B.“百花齐放”的主张

C.“文化革命”的观点 D.“为人民服务”的宗旨

8.关于1956年“百花齐放,百家争鸣”方针的提出,不符合史实的是( )

A.确保了学术文化事业此后十多年的繁荣

B.吸取了我国历史上学术、文化发展的经验

C.纠正了科学文化领域存在的教条主义倾向

D.总结了中国共产党领导科学文化事业的教训

9.1959年是中国电影史上奇峰突起、难忘的一年,这一年生产的80部影片中有30部是优秀的和比较优秀的。出现这种现象的主要原因是( )

A.“双百”方针的提出 B.社会主义制度的建立

C.文艺为无产阶级专政服务 D.文艺界出现繁荣局面

10.即使在贯彻“双百”方针的情况下,下列现象也不可能允许发生的是( )

A.批判社会主义制度 B.宣传唯物主义观点

C.宣传信仰基督教 D.宣传唯心主义观点

11.“文化大革命”中,“双百”方针的贯彻受到了干扰和破坏,主要是由于( )

①把一些学术问题当做政治问题 ②把一些学术争论说成是阶级斗争 ③“文化大革命”中,八个“样板戏”几乎独占了中国所有的艺术舞台,自然科学和社会科学领域研究也几乎停止了 ④许多知识分子受到伤害,也妨碍了社会主义文化的正常发展

A.①②③ B.③④ C.①② D.②③④

12.“百家争鸣”现象走过了春秋时代的繁荣,接下来经历2000多年的沉寂,到1956年的昙花一现,再到改革开放以来逐步再度繁荣。下列说法错误的是( )。

A.思想文化现象与政治政策息息相关

B.领导者的素质高低决定社会文化繁荣的程度

C.社会对人才的需要是“百家争鸣”现象的推动因素

D.思想文化现象与经济发展有重大关系

13.“告别了妈妈,再见吧家乡,金色的学生时代已载入了青春史册,一去不复返。啊,未来的道路多么艰难,曲折又漫长,生活的脚印深浅在偏僻的异乡。跟着太阳出,伴着月亮归,沉重地修理地球是光荣的天职,我的命运,啊,用我的双手绣红了地球,绣红了宇宙,幸福的明天,相信吧,一定会到来。”(《南京知青之歌》)材料反映了( )

A.“文化大革命”时期的教育秩序混乱

B.“一五”期间我国为转移农村剩余劳动力发起了城市化运动

C.义务教育阶段学生学习与实践相结合

D.长期战争造成了20世纪八九十年代的人才断层

14.1954年底,中华人民共和国教育部发文,对汉字进行简化,并要求所有报纸杂志立即遵循这一要求。其中规定“群”字写法从上君下羊转变到左君右羊。这反映出( )

①汉字书法艺术的方向 ②平等思想的大力传播 ③文化教育的平民倾向 ④贯彻“双百”方针的需要

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

15.新中国成立初期,为把半殖民地半封建教育改造为社会主义的人民教育,人民政府( )

①接管各级各类学校 ②从列强手中收回教育自主权 ③复课开学,进行初步改革 ④确定了全面发展的教育方针

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

16.新中国建立初期,刘少奇从中国实际出发,倡导的两种“教育制度”是指( )

①全日制学校教育制度 ②半工半读学校教育制度 ③职业教育制度 ④学前教育制度

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

17.在探索社会主义教育的发展道路上,由于受“左”倾思想影响,出现过一些偏差。其中不包括( )

A.在“大跃进”时期,大办学校,出现教育“大跃进”

B.大量增加学生劳动,扰乱了正常的教学秩序

C.“文化大革命”中广大教师备受摧残,青少年一代丧失了接受教育的机会

D.恢复中断十年的高考制度

18.中央电视台第四套节目《今日关注》栏目剧组曾邀请中国新闻社常务副社长、总编辑刘北宪担任节目嘉宾。他于1978年考入北京大学中文系,高考前在北京新华印刷厂当泥瓦工。他的命运发生重大转折主要是因为( )

A.新中国成立 B.社会主义制度建成

C.恢复高考制度 D.实施义务教育

19.“凡年满六周岁的儿童,不分性别、民族、种族,应当入学接受规定年限的义务教育。”该项法律的颁布标志着( )

A.我国基础教育发展到新阶段

B.我国高等教育发展到新阶段

C.我国社会主义教育方针最终确立

D.我国中等教育走上法制化轨道

20.2001年,中国已基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲,但这远远不能满足现代化建设对人才的需要。加快教育事业的发展,势在必行。2002年中共十六大明确提出,教育在现代化建设中,必须摆在优先发展的战略地位。这就体现了教育具有( )

A.先导性、全局性作用 B.历史性作用

C.统筹性作用 D.阶段性作用

二、非选择题(21题18分,22题19分,23题13分,共50分)

21.阅读下列材料:

材料一 新中国科技发展历史可分为以下五个时期

时间

特点

情况

1950~1958年

指数增长期

每隔1.6年,科技成果翻一番

1959~1962年

非常时期

呈困难的饱和增长

1963~1965年

指数增长期

每隔1.4年,科技成果翻一番

1966~1975年

非常时期

几乎零增长

1975年以后

指数增长期

增长率基本上与世界水平相近

——据《中西500年比较》整理

材料二 新中国科技人员占人口的比例

年份

全民所有制单位科技人员的总数

全国每百万人中科技人员数

每百万职工科技人员数

1952年

42.5万人

少于7.5人

269人

1987年

889.4万人

83.1人

889.43人

1989年

996.1万人

88.1人

967.6人

——《奋进的四十年》

材料三 政府科技经费的投入,从1955年的3 800万元猛增到1997年的961亿元,所取得的省级以上重大科技成果在1997年即达到3.1万项。 ——《中国现代史纲》

材料四 如果(20世纪)60年代以来,中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。 ——邓小平

请完成:

(1)结合材料一和所学知识,分析新中国各个阶段科技发展的主要原因。(10分)

(2)根据以上材料和你的认识,谈谈科技发展需要哪些条件。科技的发展与经济建设和国家地位的关系如何?(8分)

22.阅读下列材料:

材料一 “要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。” ——毛泽东1956年《论十大关系》

材料二 经济体制、科技体制,这两个方面的改革都是为了解放生产力。新的经济体制,应该是有利于科技进步的体制。新的科技体制,应该是有利于经济发展的体制。——邓小平1978年《在全国科技工作会议上的讲话》

材料三 “二战后,以电子信息、生物技术和新材料为支柱的一系列高新技术取得重大突破和飞速发展,极大地改变了世界的面貌和人类的生活。科学技术日益渗透于经济发展和社会生活的各个领域,成为推动生产力发展的活跃的因素。并且国际间的竞争,说到底是综合国力的竞争,关键是科学技术的竞争。”“科技的发展,知识的创新,越来越决定着一个国家,一个民族的发展进程。” ——江泽民

请完成:

(1)据材料一,说明20世纪50~70年代,我国高科技发展的战略重点是什么?为什么确定这样的战略重点?(6分)

(2)20世纪80年代以来,我国高科技发展的方向作了怎样的调整?为什么作出这样的调整?(6分)

(3)20世纪90年代以来,世界经济的发展有何新特点?为此,党和政府作出了怎样的战略决策?新世纪,我国在高科技领域取得的骄人成绩是什么?(7分)

23.阅读下列材料:

材料一 现在春天来了,一百种花都让它开放,不要只让几种花开放,还有几种花不让它开放,这就叫百花齐放。百家争鸣是诸子百家,春秋战国时代,有许多学说自由争论。现在我们也需要这个,在《中华人民共和国宪法》范围之内,各种学术思想,让他们去说,不干涉他们。在刊物上、报纸上可以说各种意见。

——毛泽东(1956年)

材料二 “过去的戏总是老一套,帝王将相,小姐丫环,保镖的是黄天霸,搞这一套不行。”“一个时期,《戏剧报》尽宣传牛鬼蛇神……文化部不管文化,封建的、帝王将相的、才子佳人的东西很多,文化部不管……如不改变,就改名为‘帝王将相部’‘才子佳人部’或‘外国死人部’。” ——毛泽东(1963年)

材料三 目前我国文艺欣欣向荣,我们还要大力提倡“百花齐放,百家争鸣”,我提倡各种学术争论,在争论中学术才有所发展。……我们要大力弘扬传统文化,也吸收和利用世界各国包括资本主义发达国家所创造的一切先进文明成果来发展社会主义。

——1998年10月《光明日报》所载李瑞环的讲话

请完成:

(1)上述有关我国文艺工作的三个讲话是在怎样的背景下提出的?分别产生了哪些影响?(6分)

(2)“文化大革命”时期,我国的文学艺术事业遭到了空前的摧残,造成这种状况的直接原因是什么?(2分)

(3)材料一和材料三的一致性是什么?又有何发展?(2分)

(4)综合上述材料,你认为从我国文艺工作方针的变化中应吸取怎样的教训?(3分)

参考答案

1. 答案:A 点拨:本题主要考查对新中国科技迅速发展原因的理解和识记能力。新中国成立之初,中国受到以美国为首的资本主义国家的包围封锁,无法从国际上得到相关资料,所以③是错误的。苏联认为中国没有能力研制原子弹,想把中国纳入苏联核保护伞下,所以苏联没有援助中国研制核武器,故④也是错误的。

2. 答案:B 点拨:第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功,标志着中国开始进入航天时代。

3. 答案:C 点拨:本题考查再认再现历史知识的能力。我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功的时间是1970年,距今(2012年)约42周年。

4. 答案:B 点拨:袁隆平是著名的水稻专家,他的最大贡献是在农业科技领域成功培育出杂交水稻。

5. 答案:D 点拨:此题考查的是1966~1976年十年中的科技成就。①④属于十年探索时期(1956~1966年)的成就。

6. 答案:C 点拨:表格中只体现了中、美、苏等国的航天技术成果,没有体现“合作”。

7. 答案:A 点拨:从材料信息可知,毛泽东鼓励在学术问题上“百家争鸣”,故A项符合题意。材料信息并非艺术上的“百花齐放”,排除B项;C、D两项与材料信息无关。

8. 答案:A 点拨:“双百”方针是1956年提出的,不仅是党领导文学艺术的基本方针,也是党领导科学研究工作的基本方针。但由于政治斗争扩大化,特别是“文化大革命”中这一方针受到了严重的破坏,因此说“确保了学术文化事业此后十多年的繁荣”是不正确的。

9. 答案:A 点拨:随着1956年“双百”方针的提出,我国在文艺科教领域出现繁荣发展的局面。

10. 答案:A 点拨:考查对“双百”方针含义的理解。“双百”方针提倡在科学和艺术上的“自由”,但必须在宪法范围内,A项不符合“双百”方针的要求,B、C、D三项都在“双百”方针的允许范围之内。

11. 答案:C 点拨: “文化大革命”中“双百”方针的贯彻受到了干扰和破坏主要是因为“左”倾思想的错误,③④是结果和影响。

12. 答案:B 点拨:领导者的素质高低对社会文化繁荣的程度起着重要的不可忽视的作用,但不是决定作用。

13. 答案:A 点拨:从《南京知青之歌》可以看出,它是“文化大革命”时期知识青年上山下乡活动的一种反映。当时我国教育秩序混乱,大量学生丧失受教育的机会,造成了人才断层,民族素质下降,与发达国家的差距拉大。

14. 答案:B 点拨:从题干看,简化字体,方便群众,体现了平民化的倾向;同时将“群”字由上君下羊改为左君右羊,体现了平等的思想,故②③符合题意。简化字不是书法艺术的方向,跟贯彻“双百”方针无关,答案为B项。

15. 答案:A 点拨:新中国成立初期,人民政府先是接管各级各类学校,复课开学,进行初步改革;同时从列强手中收回教育事业的自主权,教育事业回到人民手中。④是在全面建设社会主义时期提出的,此时已成功地将半殖民地半封建教育改造为社会主义的人民教育。

16. 答案:A 点拨:为满足经济发展对人才的大量需求以及青年们强烈的求学欲望,刘少奇从中国实际出发,倡导在发展全日制学校教育的同时,建立起半工半读学校教育制度,学生可根据需要选择全日制学习或半工半读。

17. 答案:D 点拨:注意题干中“偏差”这一限定,显然A、B、C三项都是“左”倾错误下教育出现偏差的表现;D项是教育拨乱反正的体现。

18. 答案:C 点拨:首先要理解“命运发生重大转折”是指由“泥瓦工”到“考入北京大学中文系”,是参加高考才使其改变命运的。由题干提供的“1978年”,可知他的命运发生重大转折主要与1977年恢复高考有关。

19. 答案:A 点拨:题干材料出自《中华人民共和国义务教育法》,它的制定、颁布加快了我国义务教育的普及步伐,将义务教育法律化,标志着我国基础教育发展到新阶段。

20. 答案:A 点拨:本题考查理解分析能力。材料“优先发展”体现了教育具有先导性;而教育要满足现代化建设的需要,则体现了教育的全局性。故答案为A项。

21. 参考答案:(1)①新中国成立之初,经济恢复和“一五”计划的完成以及党中央制定的科学发展远景规划,科技工作者艰苦的努力。②“左”倾错误和三年经济困难。③党的纠“左”措施使得形势好转。④“文化大革命”时科技教育受到严重的冲击。⑤结束“文化大革命”,批判“左”倾错误,实行改革开放,以经济建设为中心。

(2)①发展条件:国家重视,科学决策,科研队伍,经费投入,教育水平等。②关系:科技发展决定了经济建设和发展的速度,同时它的发展又依靠经济这一物质基础的发展;科技发展增强了国家的综合国力,提高了中国的国际地位。

点拨:第(1)问结合时代背景分析各个阶段科技发展的原因。第(2)问科技发展的条件可以从国家重视、科学决策、科研队伍、经费投入、教育水平等方面回答。科技是第一生产力,科技的进步促进了经济发展,提高了国家地位。同时经济发展又为科技的发展提供了物质基础。

22. 参考答案:(1)重点发展“两弹一星”。原因:当时,中美处于敌对状态,中苏关系也在20世纪60年代破裂,美苏敌视中国,严重威胁我国安全。发展“两弹一星”是为了打破美苏对核技术和空间技术的垄断,加强国防,维护国家安全。

(2)方向变化:加快科技成果的商品化,推动科技与经济的结合,发挥科技对生产力发展的推动作用。原因:国内,工作重心转向经济建设,改革开放不断深入,科技现代化成为首要任务;国际,和平与发展成为时代主题,美、中、苏关系缓和,以经济和科技为基础的综合国力竞争激烈。

(3)特点:高科技发展迅速,知识经济兴起,科技对经济发展的促进作用日益明显,全球化进程加快。

战略:“科教兴国”。

成绩:“神舟5号”载人飞船发射成功。

点拨:第(1)问,据材料一结合当时的时代背景,可知我国科技发展的战略是发展“两弹一星”;从当时的国际背景分析我国发展“两弹一星”的原因。第(2)问,据材料二可知科技发展的方向是“解放生产力”“有利于经济发展”,调整的原因从国内经济和国际大环境两方面回答。第(3)问,阅读材料回答世界经济的发展特点并结合所学知识回答战略决策的调整和成绩。

23. 参考答案:(1)材料一:1956年三大改造即将完成,我国即将开始全面建设社会主义;文艺工作出现勃勃生机,产生一大批在新中国文艺领域占有重要地位的作品。材料二:“左”倾错误影响到文艺创作领域;文艺界的空气紧张“双百”方针遭到破坏。材料三:改革开放以后,我国的文艺创作取得了辉煌的成就,总结历史经验教训,李瑞环作了上述讲话;推动我国的社会主义精神文明建设再上新台阶。

(2)“文化大革命”时期,林彪、江青一伙推行文化专制主义,使我国的文学艺术事业遭到了空前的摧残。

(3)提倡“百花齐放,百家争鸣”。借鉴西方国家的文明成果发展我国的社会主义文艺事业。

(4)文艺创作应遵循“双百”方针,不能实行文化专制,这样才能满足人民群众日益增长的对健康文化的需要,推动我国的社会主义精神文明建设。

点拨:第(1)问,注意结合讲话的时间,分析讲话的背景和影响。第(2)问,从材料二可知,“文化大革命”推行文化专制,摧残了文学艺术事业。第(3)问,材料三不仅提倡“双百”方针,而且主张借鉴外国文明成果。第(4)问,从我国文艺发展的成就和曲折中总结经验教训。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术