16《表里的生物》课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 16《表里的生物》课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-24 17:48:53 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

16.表里的生物

——冯志

统编版小学语文六年级下册

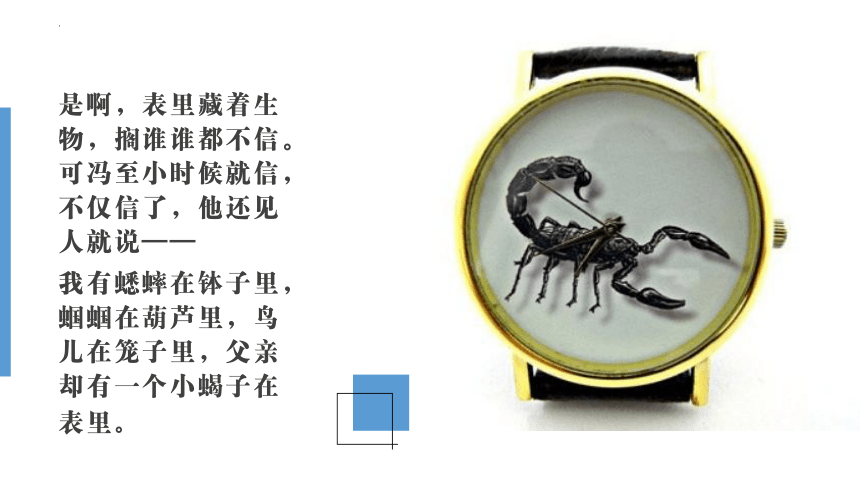

一、质疑课题——你相信吗

手表里怎么可能有活的生物呢?

今天我们来学习作家冯至写自己小时候的故事的一篇文章。如果让你在课题后面加一个标点符号,你会加什么?为什么?

是啊,表里藏着生物,搁谁谁都不信。可冯至小时候就信,不仅信了,他还见人就说——

我有蟋蟀在钵子里,蝈蝈在葫芦里,鸟儿在笼子里,父亲却有一个小蝎子在表里。

一块怀表,让文中的“我”看到了什么,听到了什么,想到了什么?由此,“我”得出了什么结论?

请同学们快速读课文,联系课题,画出文中的相关的句子。

用上“从一块怀表中,我看到......听到......想到......通过验证,我得出了结论......”的句式,讲一讲故事的主要内容。

二、初读课文——“我”应该相信

三、聚焦重点——“我”的确相信

理由一:有限的生活经验

相信作者所说的手表里有生物,第一点理由,来自课文开头这两段——

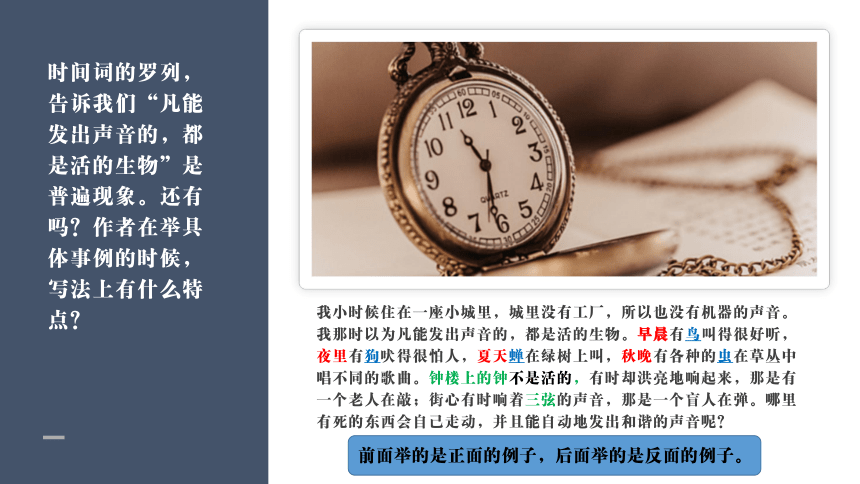

时间词的罗列,告诉我们“凡能发出声音的,都是活的生物”是普遍现象。还有吗?作者在举具体事例的时候,写法上有什么特点?

我小时候住在一座小城里,城里没有工厂,所以也没有机器的声音。我那时以为凡能发出声音的,都是活的生物。早晨有鸟叫得很好听,夜里有狗吠得很怕人,夏天蝉在绿树上叫,秋晚有各种的虫在草丛中唱不同的歌曲。钟楼上的钟不是活的,有时却洪亮地响起来,那是有一个老人在敲;街心有时响着三弦的声音,那是一个盲人在弹。哪里有死的东西会自己走动,并且能自动地发出和谐的声音呢?

前面举的是正面的例子,后面举的是反面的例子。

这一正一反的事例,都在强调——只有活的生物才会自己发出声音。你能不能也像作者这样,写出一个正的、一个反的事例?就写在这段话的旁边。

深谷传来狼嚎的声音;小提琴发出悠扬的乐曲,那是演奏者在拉琴的缘故。

蓝天里苍鹰直冲九霄;钢琴前,钢琴家十指跳动,奏出动人的乐曲。

黎明时分,公鸡伸长脖子引吭高歌;黄昏时刻,一名男子吹响长箫,箫声令人神往。

这样的自然现象,作者细致观察;这样的生活体验,作者细细品味。于是,作者渐渐地形成自己的观点——

凡能发出声音的,都是活的生物。

作者这样的观点,首先来源于他的生活经验。你觉得作者是一个怎样的孩子?

我小时候住在一座小城里,城里没有工厂,所以也没有机器的声音。

受当时生活条件的限制,作者有这种想法就可以理解了。所以,相信“表里有生物”的第一条理由,在“生活经验”前面还得加一个“有限的”。

善于观察、天真、热爱探究、有强烈的好奇心、异想天开

理由二:合理的趣味联想

他这么说,就更增加了表的神秘。“不许动”,里边该是什么东西在响呢?我对于它的好奇心一天比一天增加。树上的蝉,草里的虫,都不会轻易被人看见,我想:表里边一定也有一个蝉或虫一类的生物吧。这生物被父亲关在表里,不许小孩子动。

第9自然段主要写了什么呢?他的想象有依据吗?

作者的想象。

活的生物都喜欢隐藏,自然就会联想到隐藏在表里的也是生物。蝉和虫都是小生物,平时都是隐藏起来的,所以他觉得表里也应该是小生物。

这样的想象自然、有趣,却又是合理的,为他印证自己的观点增添了砝码。

理由三:父亲的言之凿凿

还有很重要的一点,与一个人有关,是谁呢?

来看看父亲的言行:

只许听,不许动。

小孩儿不许动表。

只许看,不许动。

所以孩子相信表里有生物。

我们也跟着作者去看看这块打开的表:

蓝色的、红色的小宝石,钉住几个金黄色的齿轮,里边还有一个小尾巴似的东西不停地摆来摆去。这小世界不但被表盖保护着,还被一层玻璃蒙着。

父亲

表里的世界如此美丽,所以作者总是央求父亲把表再打开给他看看,于是就有了他们之间的一番对话。我们一起合作读一读。

发现了吗?父亲一再说“只许看,不许动”,孩子不断地追问“为什么”。这样的“为什么”连续用了

四个

师:有一回,父亲又把表打开了。

生:我问——“为什么还蒙着一层玻璃呢?”

师:“这就是叫你只许看,不许动。”父亲回答。

生:“为什么呢?”我又问。

师:“这摆来摆去的是一个小蝎子的尾巴,一动就要蜇你。”

生:我吓了一跳,蝎子是多么丑恶而恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物。我继续问:“为什么把那样可怕的东西放在这么好的表里?”

师:父亲没有回答。

生:我只想,大半因为它有好听的声音吧。但是一般的蝎子都没有这么好听的声音,也许这里边的蝎子与一般的不同。

生:后来我见人就说——“我有蟋蟀在钵子里,蝈蝈在葫芦里,鸟儿在笼子里,父亲却有一个小蝎子在表里。”

这摆来摆去的是一个小蝎子的尾巴,一动就要蜇你。

这小蝎子的尾巴其实是什么?

父亲为什么不说破吗?

因为这块表对父亲来说十分贵重,他怕“我”弄坏,故意说这是小蝎子的尾巴。

父亲想让作者保留一份童真吧。

父亲没有直接说出答案,也是想让“我”自己去探索,脑子里多几个问号,能让“我”保持求知的欲望。

表里的秒针。

到了冯至父亲这一辈,家道衰落,只能靠他微薄的收入维持一家六口的生活。怀表对于父亲,对于整个家庭而言,都是一件相当贵重的物品。因此父亲不许“我”动,还编出“这摆来摆去的是一个小蝎子的尾巴”来吓唬“我”。然而,父亲主动让“我”看表又不说破,更激发了“我”的想象和探究的欲望,这何尝不是一种好的教育方法呢?反观作者,他又给你怎样的印象?

好奇心,善于刨根问底

爱思考

天真、可爱,对大人的话深信不疑

理由四:作者的深思熟虑

请关注课文里出现的时间词,作者对表里有生物这件事最早产生疑惑是在什么时候?

小时候、一天、过了许多天、此后、有一回、后来,作者用的这些时间词,除了告诉你写作的顺序,还想告诉你他的观点并不是随意形成的,而是经过了——深思熟虑。

从疑惑到猜测,从猜测到验证,这是需要时间的,而父亲的“亲口证词”让他最终印证了自己的观点——

我有蟋蟀在钵子里,蝈蝈在葫芦里,鸟儿在笼子里,父亲却有一个小蝎子在表里。

让作者对“凡能发出声音的,都是活的生物”深信不疑,对“有一个小蝎子在表里”深信不疑,童年的趣味便跃然纸上。正是这样的时间轴,让我们看到作者从小做事考虑周全和他严谨的探究精神。如果此时再让你给课题加标点,你会加什么?

“我”的确相信

有限的生活经验

合理的趣味想象

父亲的言之凿凿

作者的深思熟虑

四、品味结尾——“我”有过快乐

这样的话我不知说了多久,也不知道到什么时候才不说了。

冯至,原名冯承植,字君培,现代诗人、翻译家、教授。1948年,冯至在《大公报》上连续发表了三篇讲述自己故事的文章——《彩色的鸟》《表里的生物》《猫儿眼》。他说,我要写给《大公报》,有两个原因:第一是我曾经真正感受过儿时的快乐;第二是因为如果《大公报》是一个公园,就不妨像许多公园似的,开辟一片小草地提供给儿童们在上边玩耍,不要单纯看着大人们的愁眉苦脸。

虽然长大后知道手表里不可能有生物,但作者的这段经历给他儿时带来了快乐。作者应该很享受童年这段快乐时光。

这样的快乐,不只是在这篇文章中。在《彩色的鸟》中,作者因为喜欢彩色的鸟,就把笼里的麻雀染了色,然而它们却因此而死了。作者这样孩子气地说——

无论如何,我是有过彩色的鸟了。大半这就是父亲所说的道理吧,彩色的鸟儿在我们这里不适宜生存。

在《猫儿眼》中,他觉得猫的眼睛比母亲戒指上的猫儿眼石更富有变化,因此而洋洋得意时,却传来了猫的死讯。他在结尾这样说——

我望着母亲手指上的猫儿眼仍放着光彩,一点儿也没变化。我几月的得意,几月的骄傲,一时都消散了。

童年在作者眼里,就应该是充满了奇思妙想、无限快乐的孩子气。

16.表里的生物

——冯志

统编版小学语文六年级下册

一、质疑课题——你相信吗

手表里怎么可能有活的生物呢?

今天我们来学习作家冯至写自己小时候的故事的一篇文章。如果让你在课题后面加一个标点符号,你会加什么?为什么?

是啊,表里藏着生物,搁谁谁都不信。可冯至小时候就信,不仅信了,他还见人就说——

我有蟋蟀在钵子里,蝈蝈在葫芦里,鸟儿在笼子里,父亲却有一个小蝎子在表里。

一块怀表,让文中的“我”看到了什么,听到了什么,想到了什么?由此,“我”得出了什么结论?

请同学们快速读课文,联系课题,画出文中的相关的句子。

用上“从一块怀表中,我看到......听到......想到......通过验证,我得出了结论......”的句式,讲一讲故事的主要内容。

二、初读课文——“我”应该相信

三、聚焦重点——“我”的确相信

理由一:有限的生活经验

相信作者所说的手表里有生物,第一点理由,来自课文开头这两段——

时间词的罗列,告诉我们“凡能发出声音的,都是活的生物”是普遍现象。还有吗?作者在举具体事例的时候,写法上有什么特点?

我小时候住在一座小城里,城里没有工厂,所以也没有机器的声音。我那时以为凡能发出声音的,都是活的生物。早晨有鸟叫得很好听,夜里有狗吠得很怕人,夏天蝉在绿树上叫,秋晚有各种的虫在草丛中唱不同的歌曲。钟楼上的钟不是活的,有时却洪亮地响起来,那是有一个老人在敲;街心有时响着三弦的声音,那是一个盲人在弹。哪里有死的东西会自己走动,并且能自动地发出和谐的声音呢?

前面举的是正面的例子,后面举的是反面的例子。

这一正一反的事例,都在强调——只有活的生物才会自己发出声音。你能不能也像作者这样,写出一个正的、一个反的事例?就写在这段话的旁边。

深谷传来狼嚎的声音;小提琴发出悠扬的乐曲,那是演奏者在拉琴的缘故。

蓝天里苍鹰直冲九霄;钢琴前,钢琴家十指跳动,奏出动人的乐曲。

黎明时分,公鸡伸长脖子引吭高歌;黄昏时刻,一名男子吹响长箫,箫声令人神往。

这样的自然现象,作者细致观察;这样的生活体验,作者细细品味。于是,作者渐渐地形成自己的观点——

凡能发出声音的,都是活的生物。

作者这样的观点,首先来源于他的生活经验。你觉得作者是一个怎样的孩子?

我小时候住在一座小城里,城里没有工厂,所以也没有机器的声音。

受当时生活条件的限制,作者有这种想法就可以理解了。所以,相信“表里有生物”的第一条理由,在“生活经验”前面还得加一个“有限的”。

善于观察、天真、热爱探究、有强烈的好奇心、异想天开

理由二:合理的趣味联想

他这么说,就更增加了表的神秘。“不许动”,里边该是什么东西在响呢?我对于它的好奇心一天比一天增加。树上的蝉,草里的虫,都不会轻易被人看见,我想:表里边一定也有一个蝉或虫一类的生物吧。这生物被父亲关在表里,不许小孩子动。

第9自然段主要写了什么呢?他的想象有依据吗?

作者的想象。

活的生物都喜欢隐藏,自然就会联想到隐藏在表里的也是生物。蝉和虫都是小生物,平时都是隐藏起来的,所以他觉得表里也应该是小生物。

这样的想象自然、有趣,却又是合理的,为他印证自己的观点增添了砝码。

理由三:父亲的言之凿凿

还有很重要的一点,与一个人有关,是谁呢?

来看看父亲的言行:

只许听,不许动。

小孩儿不许动表。

只许看,不许动。

所以孩子相信表里有生物。

我们也跟着作者去看看这块打开的表:

蓝色的、红色的小宝石,钉住几个金黄色的齿轮,里边还有一个小尾巴似的东西不停地摆来摆去。这小世界不但被表盖保护着,还被一层玻璃蒙着。

父亲

表里的世界如此美丽,所以作者总是央求父亲把表再打开给他看看,于是就有了他们之间的一番对话。我们一起合作读一读。

发现了吗?父亲一再说“只许看,不许动”,孩子不断地追问“为什么”。这样的“为什么”连续用了

四个

师:有一回,父亲又把表打开了。

生:我问——“为什么还蒙着一层玻璃呢?”

师:“这就是叫你只许看,不许动。”父亲回答。

生:“为什么呢?”我又问。

师:“这摆来摆去的是一个小蝎子的尾巴,一动就要蜇你。”

生:我吓了一跳,蝎子是多么丑恶而恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物。我继续问:“为什么把那样可怕的东西放在这么好的表里?”

师:父亲没有回答。

生:我只想,大半因为它有好听的声音吧。但是一般的蝎子都没有这么好听的声音,也许这里边的蝎子与一般的不同。

生:后来我见人就说——“我有蟋蟀在钵子里,蝈蝈在葫芦里,鸟儿在笼子里,父亲却有一个小蝎子在表里。”

这摆来摆去的是一个小蝎子的尾巴,一动就要蜇你。

这小蝎子的尾巴其实是什么?

父亲为什么不说破吗?

因为这块表对父亲来说十分贵重,他怕“我”弄坏,故意说这是小蝎子的尾巴。

父亲想让作者保留一份童真吧。

父亲没有直接说出答案,也是想让“我”自己去探索,脑子里多几个问号,能让“我”保持求知的欲望。

表里的秒针。

到了冯至父亲这一辈,家道衰落,只能靠他微薄的收入维持一家六口的生活。怀表对于父亲,对于整个家庭而言,都是一件相当贵重的物品。因此父亲不许“我”动,还编出“这摆来摆去的是一个小蝎子的尾巴”来吓唬“我”。然而,父亲主动让“我”看表又不说破,更激发了“我”的想象和探究的欲望,这何尝不是一种好的教育方法呢?反观作者,他又给你怎样的印象?

好奇心,善于刨根问底

爱思考

天真、可爱,对大人的话深信不疑

理由四:作者的深思熟虑

请关注课文里出现的时间词,作者对表里有生物这件事最早产生疑惑是在什么时候?

小时候、一天、过了许多天、此后、有一回、后来,作者用的这些时间词,除了告诉你写作的顺序,还想告诉你他的观点并不是随意形成的,而是经过了——深思熟虑。

从疑惑到猜测,从猜测到验证,这是需要时间的,而父亲的“亲口证词”让他最终印证了自己的观点——

我有蟋蟀在钵子里,蝈蝈在葫芦里,鸟儿在笼子里,父亲却有一个小蝎子在表里。

让作者对“凡能发出声音的,都是活的生物”深信不疑,对“有一个小蝎子在表里”深信不疑,童年的趣味便跃然纸上。正是这样的时间轴,让我们看到作者从小做事考虑周全和他严谨的探究精神。如果此时再让你给课题加标点,你会加什么?

“我”的确相信

有限的生活经验

合理的趣味想象

父亲的言之凿凿

作者的深思熟虑

四、品味结尾——“我”有过快乐

这样的话我不知说了多久,也不知道到什么时候才不说了。

冯至,原名冯承植,字君培,现代诗人、翻译家、教授。1948年,冯至在《大公报》上连续发表了三篇讲述自己故事的文章——《彩色的鸟》《表里的生物》《猫儿眼》。他说,我要写给《大公报》,有两个原因:第一是我曾经真正感受过儿时的快乐;第二是因为如果《大公报》是一个公园,就不妨像许多公园似的,开辟一片小草地提供给儿童们在上边玩耍,不要单纯看着大人们的愁眉苦脸。

虽然长大后知道手表里不可能有生物,但作者的这段经历给他儿时带来了快乐。作者应该很享受童年这段快乐时光。

这样的快乐,不只是在这篇文章中。在《彩色的鸟》中,作者因为喜欢彩色的鸟,就把笼里的麻雀染了色,然而它们却因此而死了。作者这样孩子气地说——

无论如何,我是有过彩色的鸟了。大半这就是父亲所说的道理吧,彩色的鸟儿在我们这里不适宜生存。

在《猫儿眼》中,他觉得猫的眼睛比母亲戒指上的猫儿眼石更富有变化,因此而洋洋得意时,却传来了猫的死讯。他在结尾这样说——

我望着母亲手指上的猫儿眼仍放着光彩,一点儿也没变化。我几月的得意,几月的骄傲,一时都消散了。

童年在作者眼里,就应该是充满了奇思妙想、无限快乐的孩子气。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐