人教统编版小升初语文高频考点 古诗词综合知识专练卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教统编版小升初语文高频考点 古诗词综合知识专练卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-24 18:48:45 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

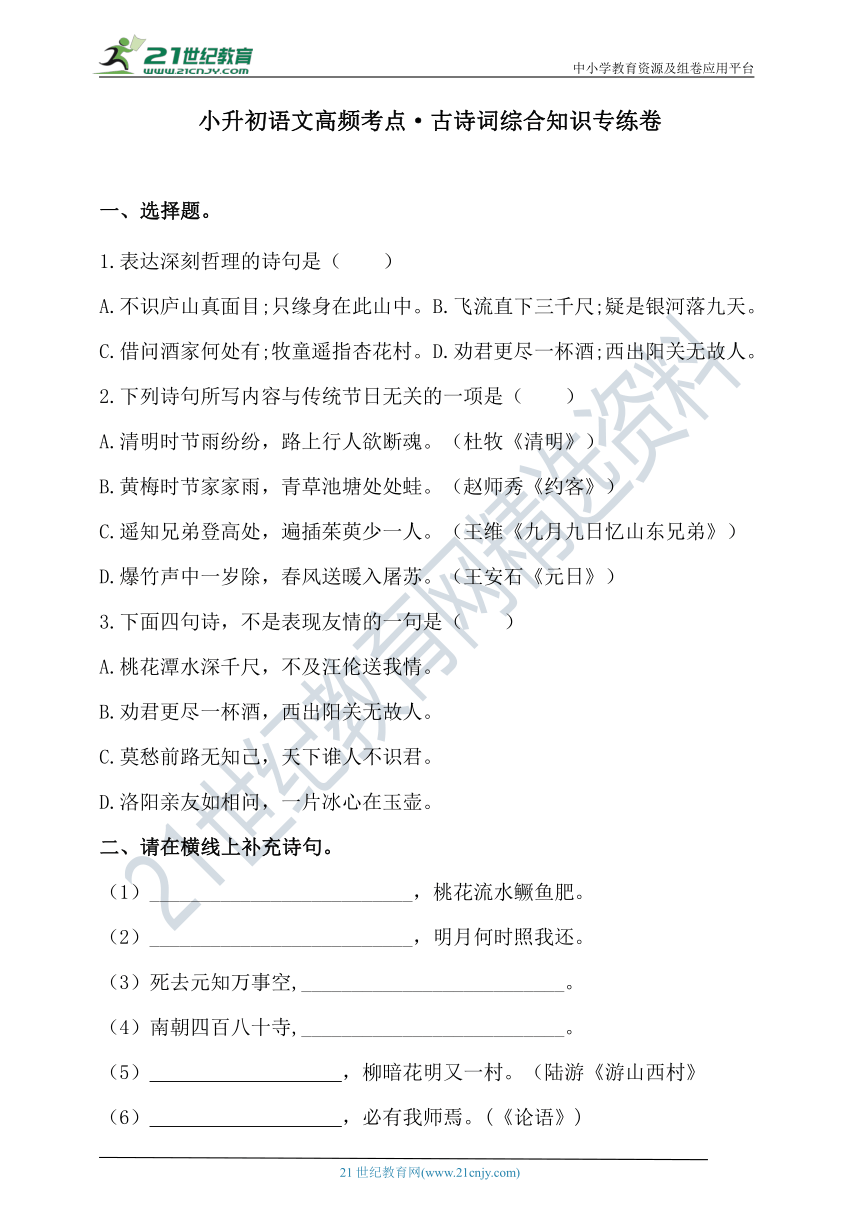

小升初语文高频考点·古诗词综合知识专练卷

一、选择题。

1.表达深刻哲理的诗句是( )

A.不识庐山真面目;只缘身在此山中。B.飞流直下三千尺;疑是银河落九天。

C.借问酒家何处有;牧童遥指杏花村。D.劝君更尽一杯酒;西出阳关无故人。

2.下列诗句所写内容与传统节日无关的一项是( )

A.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。(杜牧《清明》)

B.黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。(赵师秀《约客》)

C.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。(王维《九月九日忆山东兄弟》)

D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。(王安石《元日》)

3.下面四句诗,不是表现友情的一句是( )

A.桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

B.劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

C.莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

D.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

二、请在横线上补充诗句。

(1)__________________________,桃花流水鳜鱼肥。

(2)__________________________,明月何时照我还。

(3)死去元知万事空,__________________________。

(4)南朝四百八十寺,__________________________。

(5) ,柳暗花明又一村。(陆游《游山西村》

(6) ,必有我师焉。(《论语》)

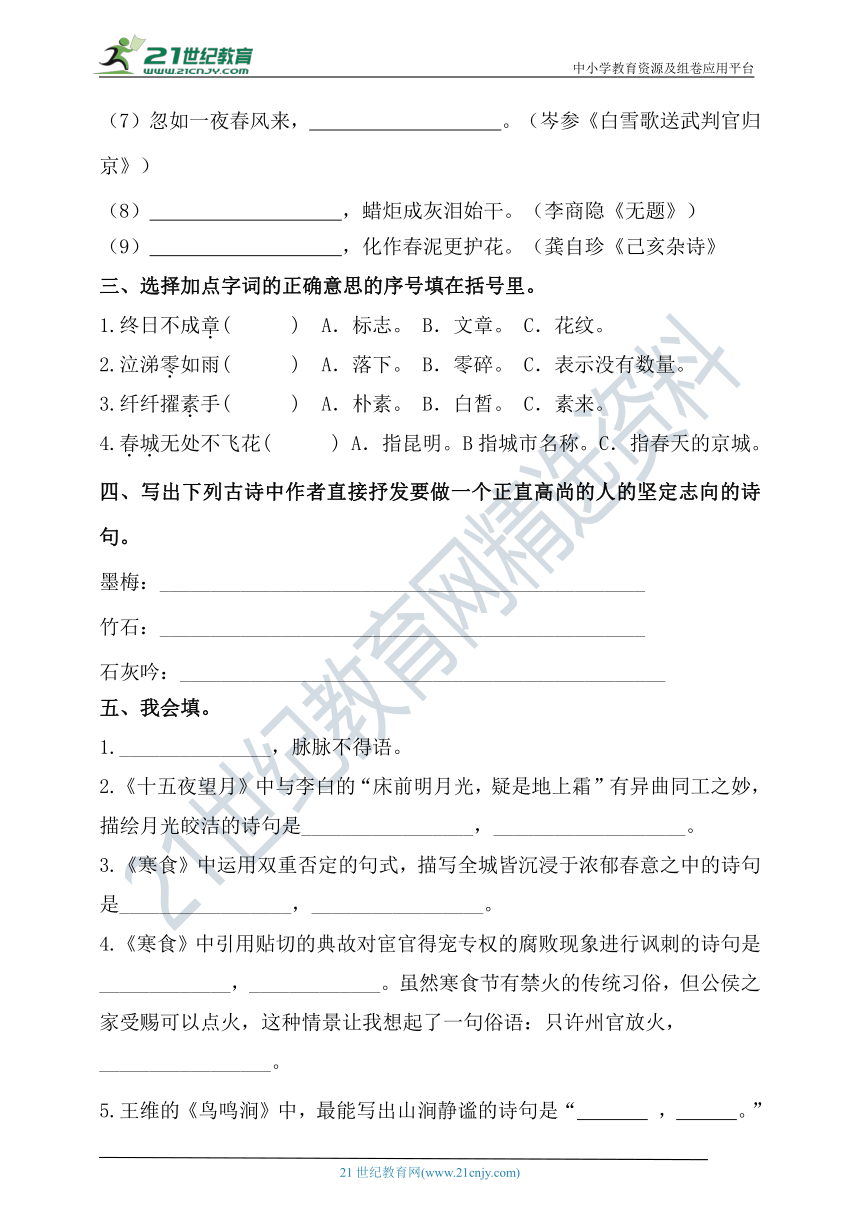

(7)忽如一夜春风来, 。(岑参《白雪歌送武判官归京》)

(8) ,蜡炬成灰泪始干。(李商隐《无题》)

(9) ,化作春泥更护花。(龚自珍《己亥杂诗》

三、选择加点字词的正确意思的序号填在括号里。

1.终日不成章( ) A.标志。 B.文章。 C.花纹。

2.泣涕零如雨( ) A.落下。 B.零碎。 C.表示没有数量。

3.纤纤擢素手( ) A.朴素。 B.白皙。 C.素来。

4.春城无处不飞花( ) A.指昆明。B指城市名称。C.指春天的京城。

四、写出下列古诗中作者直接抒发要做一个正直高尚的人的坚定志向的诗句。

墨梅:________________________________________________

竹石:________________________________________________

石灰吟:________________________________________________

五、我会填。

1._______________,脉脉不得语。

2.《十五夜望月》中与李白的“床前明月光,疑是地上霜”有异曲同工之妙,描绘月光皎洁的诗句是_________________,___________________。

3.《寒食》中运用双重否定的句式,描写全城皆沉浸于浓郁春意之中的诗句是_________________,_________________。

4.《寒食》中引用贴切的典故对宦官得宠专权的腐败现象进行讽刺的诗句是_____________,_____________。虽然寒食节有禁火的传统习俗,但公侯之家受赐可以点火,这种情景让我想起了一句俗语:只许州官放火,_________________。

5.王维的《鸟鸣涧》中,最能写出山涧静谧的诗句是“ , 。”

6.杜甫的《江畔独步寻花》中写蝴蝶戏舞,鸟儿鸣啼的诗句是“ , 。”

7.于谦的《石灰吟》中,作者借咏石灰,表现自己不怕牺牲,坚贞不屈,要永留高洁品质在人间的诗句是“ , 。”

8.到了瀑布脚下,捧着清澈的泉水,舒服极了。昂首仰望,瀑布倾泻而下,泼洒飞流,撞击在岩石的棱角上溅起朵朵美丽的玉花。望着这美丽的瀑布,我不禁想起“_________________________________________” 这句诗来。眼前这瀑布里没诗中那瀑布的壮景,却也有“飞落数来崖,碎玉叹飞花”的奇观。

9.你问我春、夏、秋、冬是什么 我就会告诉你:春;就是高鼎笔下描绘的“____________________________”的烂漫,另有描写春天的诗句:________________________________________________;夏;就是辛弃疾惊喜的“_________________________”的热闹,另有描写夏天的诗句:____________________;秋;就是少年王勃吟诵的“______________”的和谐;冬;就是岑参眼里的“___________________________________________”的纯洁。一年四季就是这样充满着诗情画意。

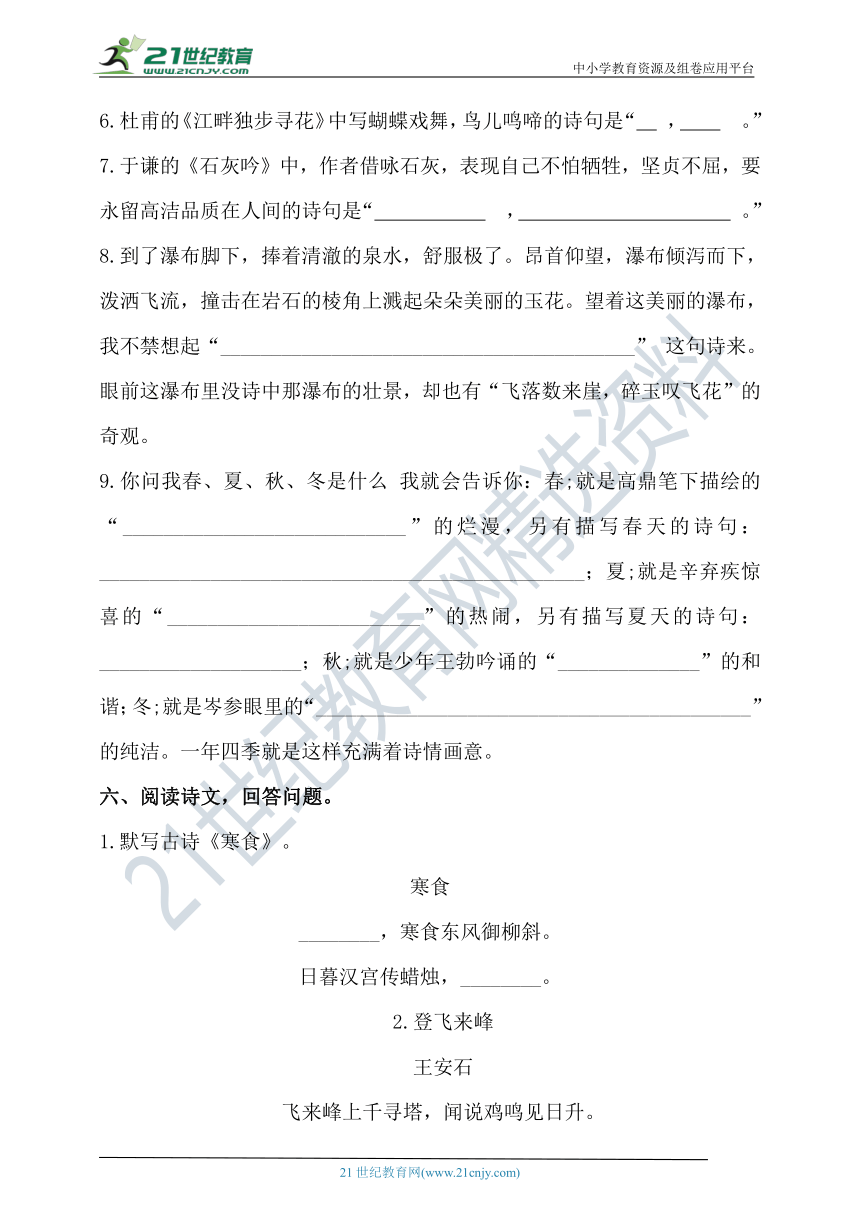

六、阅读诗文,回答问题。

1.默写古诗《寒食》。

寒食

________,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,________。

2.登飞来峰

王安石

飞来峰上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

(1)对王安石的《登飞来峰》赏析不正确的一项是( )

A.诗人登高远望,似觉天地万物皆可尽收眼底,不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层,与杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙。

B.这首诗借景说理,语意双关,既抒发了作者革新政治的雄心壮志,又表现出作者归隐山野的矛盾心理。

(2)“ ”突出强调了飞来峰的高峻。

(3)说说“不畏泘云遮望眼,自缘身在最高层”一句所蕴涵的哲理。

_________________________________________________________________

(4)这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

_________________________________________________________________

3.鸟鸣涧

[唐]王维

人桂花落,夜静春山空。

月出惊山乌,时鸣春涧中。

(1)山润的特点可以用一个_________字概括。

(2)对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.诗人用花落、山空、月出、鸟鸣这些动态的描写,来反出春山月夜阒无人声的幽寂。

B.第四句中诗人用“时”来修饰“鸣”,从听觉上给人动静的对比,起了更生动的烘托作用。

C.全诗为我们描绘了一幅淡雅而意境幽远的春山月夜图,真是诗中有画,画中有诗。

D.全诗语言清新自然,不堆砌典故,但却细致地表现出自然界光色和音响的变化。

(3)诗人将静与动巧妙地统一,在本诗中,共同构成动人的意境,颇有艺术辩证法。下列唐人诗句中没有运用动静相衬手法的一项是( )

A.桥响犬遥吠,庭空人散眠。(许浑《夜归丁卯桥村舍》)

B.炉火照天地,红星乱紫烟。(李白《秋浦歌》

C.寒树鸟初动,霜桥人未行。(刘禹锡《途中早发》)

D.鸣楚山静,露白秋江晓。(柳宗元与崔策登西山》)

4.对比读古诗,回答问题。

(甲)

春望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

(乙)

闻官军收河南河北

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

(1)下列赏析不准确的一项是( )

A.甲诗开篇即写眼前之景:虽山河仍在,可城破国陷,一片荒凉衰朽景象。一个“破”字,令人触目惊心;一个“深”字,让人满目凄然。

B.甲诗尾联写诗人忧愁渐深,头发愈少,简直连簪子也别不上。这种愁情是诗人与亲人书信中断,思念亲人所致。

C.甲诗全诗由景及情,情景交融,感情深沉,含蓄凝练,充分体现了诗人“沉郁顿挫”的艺术风格。

D.乙诗抒写诗人情感时运用了神态描写和动作描写的手法。

(2)乙诗尾联中连用了“巴峡”“巫峡”“襄阳”“洛阳”四个地名,请分析“即从”“穿”“便下”“向”这几个连接词的妙处。

_________________________________________________________________

(3)甲诗写于安史之乱开始时,乙诗写于安史之乱结束时,两诗都写到了“泪”,请分析它们各自蕴含的情感。

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

参考答案:

一、1.A2.B3.D

二、(1)西塞山前白鹭飞(2)春风又绿江南岸 (3)但悲不见九州同(4)多少楼台烟雨中根据情况填古诗

(5) 山重水复疑无路 (6)三人行 (7)千树万树梨花开 (8)春蚕到死丝方尽 (9)落红不是无情物。

三、C A B C

四、墨梅:不要人夸颜色好;只有清气满乾坤。竹石:咬定青山不放松;立根原在破岩中。石灰吟:粉骨碎身浑不怕;要留清白在人间。

五、盈盈一水间 今夜月明人尽望 不知秋思落谁家 春城无处不飞花 寒食东风御柳斜 日暮汉宫传蜡烛 轻烟散入五侯家 不许百姓点灯

5.人闲桂花落,夜静春山空。6.留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。7.粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

8.飞流直下三千尺,疑是银河落九天

9.“草长莺飞二月天;拂堤杨柳醉春烟

等闲识得东风面;万紫千红总是春.

稻花香里说丰年;听取蛙声一片..

接天莲叶无穷碧;映日荷花别样红

落霞与孤鹜齐飞;秋水共长天一色

忽如一夜春风来;千树万树梨花开.

六、1.春城无处不飞花日;轻烟散入五侯家

2.(1)B

(2)飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升

(3)只有站得高,看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。

(4)作者表明自己站得高,看得远,不怕对改革的非议阻挠,具有勇往直前,无所畏惧的进取精神。

3.(1)静 (2)A (3)B

4、(1)B

(2)用四个连接词将四个本来相距很远的地方贯穿在一起,写出了诗人听闻喜讯后的喜悦心情以及迫切渴望回到故乡(归心似箭)的思想感情。

(3)甲诗中的眼泪是因为诗人看到国家沦丧,城池破败,百姓离散,到处一片衰朽景象,内心无比伤痛悲愤而伤心垂泪,这泪是伤心之泪。乙诗中的眼泪是因为诗人听到官军取得战争胜 利消息后,内心无比激动和喜悦而落泪,这泪是欣喜之泪。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

小升初语文高频考点·古诗词综合知识专练卷

一、选择题。

1.表达深刻哲理的诗句是( )

A.不识庐山真面目;只缘身在此山中。B.飞流直下三千尺;疑是银河落九天。

C.借问酒家何处有;牧童遥指杏花村。D.劝君更尽一杯酒;西出阳关无故人。

2.下列诗句所写内容与传统节日无关的一项是( )

A.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。(杜牧《清明》)

B.黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。(赵师秀《约客》)

C.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。(王维《九月九日忆山东兄弟》)

D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。(王安石《元日》)

3.下面四句诗,不是表现友情的一句是( )

A.桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

B.劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

C.莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

D.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

二、请在横线上补充诗句。

(1)__________________________,桃花流水鳜鱼肥。

(2)__________________________,明月何时照我还。

(3)死去元知万事空,__________________________。

(4)南朝四百八十寺,__________________________。

(5) ,柳暗花明又一村。(陆游《游山西村》

(6) ,必有我师焉。(《论语》)

(7)忽如一夜春风来, 。(岑参《白雪歌送武判官归京》)

(8) ,蜡炬成灰泪始干。(李商隐《无题》)

(9) ,化作春泥更护花。(龚自珍《己亥杂诗》

三、选择加点字词的正确意思的序号填在括号里。

1.终日不成章( ) A.标志。 B.文章。 C.花纹。

2.泣涕零如雨( ) A.落下。 B.零碎。 C.表示没有数量。

3.纤纤擢素手( ) A.朴素。 B.白皙。 C.素来。

4.春城无处不飞花( ) A.指昆明。B指城市名称。C.指春天的京城。

四、写出下列古诗中作者直接抒发要做一个正直高尚的人的坚定志向的诗句。

墨梅:________________________________________________

竹石:________________________________________________

石灰吟:________________________________________________

五、我会填。

1._______________,脉脉不得语。

2.《十五夜望月》中与李白的“床前明月光,疑是地上霜”有异曲同工之妙,描绘月光皎洁的诗句是_________________,___________________。

3.《寒食》中运用双重否定的句式,描写全城皆沉浸于浓郁春意之中的诗句是_________________,_________________。

4.《寒食》中引用贴切的典故对宦官得宠专权的腐败现象进行讽刺的诗句是_____________,_____________。虽然寒食节有禁火的传统习俗,但公侯之家受赐可以点火,这种情景让我想起了一句俗语:只许州官放火,_________________。

5.王维的《鸟鸣涧》中,最能写出山涧静谧的诗句是“ , 。”

6.杜甫的《江畔独步寻花》中写蝴蝶戏舞,鸟儿鸣啼的诗句是“ , 。”

7.于谦的《石灰吟》中,作者借咏石灰,表现自己不怕牺牲,坚贞不屈,要永留高洁品质在人间的诗句是“ , 。”

8.到了瀑布脚下,捧着清澈的泉水,舒服极了。昂首仰望,瀑布倾泻而下,泼洒飞流,撞击在岩石的棱角上溅起朵朵美丽的玉花。望着这美丽的瀑布,我不禁想起“_________________________________________” 这句诗来。眼前这瀑布里没诗中那瀑布的壮景,却也有“飞落数来崖,碎玉叹飞花”的奇观。

9.你问我春、夏、秋、冬是什么 我就会告诉你:春;就是高鼎笔下描绘的“____________________________”的烂漫,另有描写春天的诗句:________________________________________________;夏;就是辛弃疾惊喜的“_________________________”的热闹,另有描写夏天的诗句:____________________;秋;就是少年王勃吟诵的“______________”的和谐;冬;就是岑参眼里的“___________________________________________”的纯洁。一年四季就是这样充满着诗情画意。

六、阅读诗文,回答问题。

1.默写古诗《寒食》。

寒食

________,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,________。

2.登飞来峰

王安石

飞来峰上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

(1)对王安石的《登飞来峰》赏析不正确的一项是( )

A.诗人登高远望,似觉天地万物皆可尽收眼底,不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层,与杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙。

B.这首诗借景说理,语意双关,既抒发了作者革新政治的雄心壮志,又表现出作者归隐山野的矛盾心理。

(2)“ ”突出强调了飞来峰的高峻。

(3)说说“不畏泘云遮望眼,自缘身在最高层”一句所蕴涵的哲理。

_________________________________________________________________

(4)这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

_________________________________________________________________

3.鸟鸣涧

[唐]王维

人桂花落,夜静春山空。

月出惊山乌,时鸣春涧中。

(1)山润的特点可以用一个_________字概括。

(2)对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.诗人用花落、山空、月出、鸟鸣这些动态的描写,来反出春山月夜阒无人声的幽寂。

B.第四句中诗人用“时”来修饰“鸣”,从听觉上给人动静的对比,起了更生动的烘托作用。

C.全诗为我们描绘了一幅淡雅而意境幽远的春山月夜图,真是诗中有画,画中有诗。

D.全诗语言清新自然,不堆砌典故,但却细致地表现出自然界光色和音响的变化。

(3)诗人将静与动巧妙地统一,在本诗中,共同构成动人的意境,颇有艺术辩证法。下列唐人诗句中没有运用动静相衬手法的一项是( )

A.桥响犬遥吠,庭空人散眠。(许浑《夜归丁卯桥村舍》)

B.炉火照天地,红星乱紫烟。(李白《秋浦歌》

C.寒树鸟初动,霜桥人未行。(刘禹锡《途中早发》)

D.鸣楚山静,露白秋江晓。(柳宗元与崔策登西山》)

4.对比读古诗,回答问题。

(甲)

春望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

(乙)

闻官军收河南河北

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

(1)下列赏析不准确的一项是( )

A.甲诗开篇即写眼前之景:虽山河仍在,可城破国陷,一片荒凉衰朽景象。一个“破”字,令人触目惊心;一个“深”字,让人满目凄然。

B.甲诗尾联写诗人忧愁渐深,头发愈少,简直连簪子也别不上。这种愁情是诗人与亲人书信中断,思念亲人所致。

C.甲诗全诗由景及情,情景交融,感情深沉,含蓄凝练,充分体现了诗人“沉郁顿挫”的艺术风格。

D.乙诗抒写诗人情感时运用了神态描写和动作描写的手法。

(2)乙诗尾联中连用了“巴峡”“巫峡”“襄阳”“洛阳”四个地名,请分析“即从”“穿”“便下”“向”这几个连接词的妙处。

_________________________________________________________________

(3)甲诗写于安史之乱开始时,乙诗写于安史之乱结束时,两诗都写到了“泪”,请分析它们各自蕴含的情感。

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

参考答案:

一、1.A2.B3.D

二、(1)西塞山前白鹭飞(2)春风又绿江南岸 (3)但悲不见九州同(4)多少楼台烟雨中根据情况填古诗

(5) 山重水复疑无路 (6)三人行 (7)千树万树梨花开 (8)春蚕到死丝方尽 (9)落红不是无情物。

三、C A B C

四、墨梅:不要人夸颜色好;只有清气满乾坤。竹石:咬定青山不放松;立根原在破岩中。石灰吟:粉骨碎身浑不怕;要留清白在人间。

五、盈盈一水间 今夜月明人尽望 不知秋思落谁家 春城无处不飞花 寒食东风御柳斜 日暮汉宫传蜡烛 轻烟散入五侯家 不许百姓点灯

5.人闲桂花落,夜静春山空。6.留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。7.粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

8.飞流直下三千尺,疑是银河落九天

9.“草长莺飞二月天;拂堤杨柳醉春烟

等闲识得东风面;万紫千红总是春.

稻花香里说丰年;听取蛙声一片..

接天莲叶无穷碧;映日荷花别样红

落霞与孤鹜齐飞;秋水共长天一色

忽如一夜春风来;千树万树梨花开.

六、1.春城无处不飞花日;轻烟散入五侯家

2.(1)B

(2)飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升

(3)只有站得高,看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒。

(4)作者表明自己站得高,看得远,不怕对改革的非议阻挠,具有勇往直前,无所畏惧的进取精神。

3.(1)静 (2)A (3)B

4、(1)B

(2)用四个连接词将四个本来相距很远的地方贯穿在一起,写出了诗人听闻喜讯后的喜悦心情以及迫切渴望回到故乡(归心似箭)的思想感情。

(3)甲诗中的眼泪是因为诗人看到国家沦丧,城池破败,百姓离散,到处一片衰朽景象,内心无比伤痛悲愤而伤心垂泪,这泪是伤心之泪。乙诗中的眼泪是因为诗人听到官军取得战争胜 利消息后,内心无比激动和喜悦而落泪,这泪是欣喜之泪。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)