人教版部编(2019)高中语文必修上册 《乡土中国》5-八至九章阅读活动-整本书阅读教学设计系列课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修上册 《乡土中国》5-八至九章阅读活动-整本书阅读教学设计系列课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-24 17:41:07 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

——《乡土中国》第八、九章阅读活动

礼治秩序与无讼现象

《乡土中国》一书最重要的是提出了“礼治秩序”及“差序格局”概念,这是对前现代中国农村生存环境和农民生活状态最深刻、简约的提炼。

——刘志琴《乡土中国的现代意义》

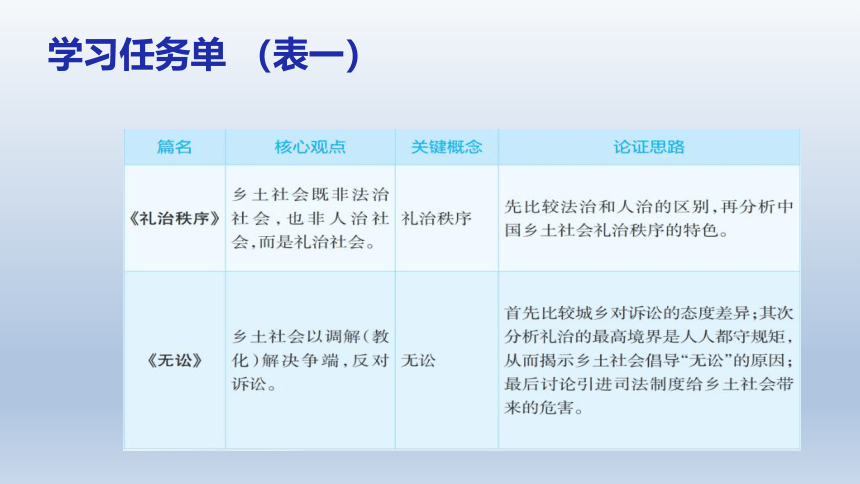

学习任务单 (表一)

概念比较

(说说“法治”“人治”“礼治”三个概念的内涵差异)

法治,靠国家权力和法律条文来维持社会秩序的稳定;

人治,依靠执政者个人的威望治理国家;

礼治,依靠人人主动服膺的传统来维持社会制度的稳定。

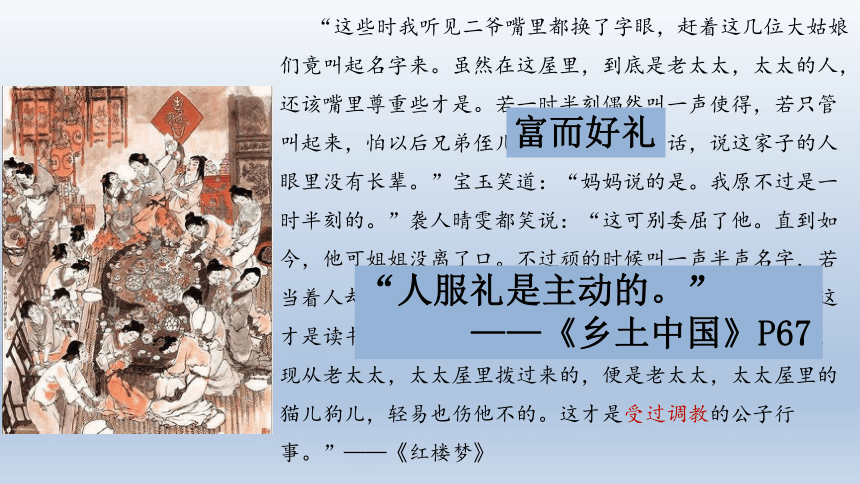

“这些时我听见二爷嘴里都换了字眼,赶着这几位大姑娘们竟叫起名字来。虽然在这屋里,到底是老太太,太太的人,还该嘴里尊重些才是。若一时半刻偶然叫一声使得,若只管叫起来,怕以后兄弟侄儿照样,便惹人笑话,说这家子的人眼里没有长辈。”宝玉笑道:“妈妈说的是。我原不过是一时半刻的。”袭人晴雯都笑说:“这可别委屈了他。直到如今,他可姐姐没离了口。不过顽的时候叫一声半声名字,若当着人却是和先一样。”林之孝家的笑道:“这才好呢,这才是读书知礼的。越自己谦越尊重,别说是三五代的陈人,现从老太太,太太屋里拨过来的,便是老太太,太太屋里的猫儿狗儿,轻易也伤他不的。这才是受过调教的公子行事。”——《红楼梦》

富而好礼

“人服礼是主动的。”

——《乡土中国》P67

第15段中“曾子易箦”这个典故用在此处有何作用?

作者用这个典故说明:

礼是个人习惯所维持的,即使在没有人的地方也会不能自已。

曾子寝疾,病。乐正子春坐于床下,曾元、曾申坐于足,童子隅坐而执烛。童子曰:“华而睆,大夫之箦与?”子春曰:“止!”曾子闻之,瞿然曰:“呼!”曰:“华而睆,大夫之箦与?”曾子曰:“然。斯季孙之赐也,我未之能易也。元,起易箦。”曾元曰:“夫子之病革矣,不可以变。幸而至于旦,请敬易之。”曾子曰:“尔之爱我也不如彼。君子之爱人也以德,细人之爱人也以姑息。吾何求哉?吾得正而毙焉斯已矣。”举扶而易之。反席未安而没。

祭器

仪式

服膺:牢牢记在心里,衷心信服。

“曾子易箦”作者用这个典故说明礼是个人习惯所维持的。即使在没有人的地方也会不能自已。

“礼治”向“法治”转变的基础是社会变迁。

人们以什么样的态度对待“礼”?

P67

学习任务单(表二)

p8、15

清代崔述在《无闻集·讼论》中亦指出:“自有生民以来莫不有讼。讼也者,事势之所必趋,人情之所断不能免者也,故传曰饮食必有讼。”

虽然诉讼无可避免,但孔子提出“听讼,吾犹人也。必也使无讼乎”(审理诉讼案件,我同别人差不多,目的在于使诉讼不再发生)。

“无讼”是乡土社会的常态。

人与人之间的欲望冲突导致诉讼不可避免。

讼师是帮人办理诉讼事务的人,在古代社会中扮演着准律师的职能。讼师的主要业务是代写书状,这些书状包括遗嘱、各种契约、呈状以及工商行政方面的申请,更多的是谋写诉状。

“在传统的社会里面,讼师素来受人轻贱,他们的形象……是贪婪、冷酷、狡黠、奸诈的,最善于播弄是非,颠倒黑白,捏词辨饰,渔人之利。”

——梁治平《法意与人情》

讼师与律师的区别

讼师:地位较低下,为人鄙夷,身处礼治社会。

律师:社会地位高、受人尊重,现身法治社会。

礼治社会:重教化调解,轻折狱审判。

法治社会:重权利和安全。

对待讼事的差异

司法与礼治的矛盾

司法:依照统一规则和个人平等。

礼治:遵循差序格局和礼仪传统。

六尺巷

清康熙年间,张英担任文华殿大学士兼礼部尚书。他老家桐城的官邸与吴家为邻,两家院落之间有条巷子,供双方出入使用。后来吴家要建新房,想占这条路,张家人不同意。双方争执不下,将官司打到当地县衙。县官考虑到两家人都是名门望族,不敢轻易了断。

这时,张家人一气之下写加急信送给张英,要求他出面解决。张英看了信后,认为应该谦让邻里,他在给家里的回信中写了四句话:千里来书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇。家人阅罢,明白其中含义,主动让出三尺空地。吴家见状,深受感动,也主动让出三尺房基地,“六尺巷”由此得名。

案例简析

01

02

03

面对纠纷,张英没有诉讼,更没有仗势欺人。

此事传为佳话,六尺巷因此得名,今日已经成为名胜。

面对张家三尺退让,吴家亦退让三尺,没有占道建房。

运用你从《礼治秩序》《无讼》中学到的知识,

推断这个小说片断所写内容以及故事结局。

慰老爷转脸向庄木三说话。

“就是你们两个么?”

“是的。”

“你的儿子一个也没有来?”

“他们没有工夫。”

“本来新年正月又何必来劳动你们。但是,还是只为那件事,……我想,你们也闹得够了。不是已经有两年多了么?我想,冤仇是宜解不宜结的。爱姑既然丈夫不对,公婆不喜欢……也还是照先前说过那样:走散的好。我没有这么大面子,说不通。七大人是最爱讲公道话的,你们也知道。现在七大人的意思也这样:和我一样。可是七大人说,两面都认点晦气罢,叫施家再添十块钱:九十元!”

“…………”

“九十元!你就是打官司打到皇帝伯伯跟前,也没有这么便宜。这话只有我们的七大人肯说。”

七大人睁起细眼,看着庄木三,点点头。

这是鲁迅小说《离婚》中的一个片段。爱姑的丈夫对婚姻不忠,作为受害者的爱姑却不得不接受被休,而且只得到很少的赔偿的结局。鲁迅借这个故事表达对封建礼教压迫妇女的控诉。

以讼为耻,厌讼、贱讼等是中国古代社会普遍共有的心理。南宋诗人陆游说,“纷然争讼,实为门户之羞、门户之耻。”

明人王士晋更是直截了当地列出了不应诉讼原因:“讼事有害无利:要盘缠,要奔走;若造机关,又坏心术。”

乡土社会(礼治社会)中人们不喜欢打官司的原因

①有损名誉:产生矛盾,处事不当,说明修养才学欠缺。

②关系破裂:乡土社会,是一个熟人社会,打官司意味着彻底撕破脸,矛盾不可调和。

③后患不断:一场官司,不仅影响此时此刻,而且会波及子孙后代。(世仇、家仇、死对头)

④成本高昂:费时费力费心费钱。(打不起官司)

说一说“差序格局”“礼治秩序”“无讼现象”这三者的内在联系

“差序格局”是中国乡土社会的外在结构特点;“礼制秩序”则是中国乡土社会的内在治理模式。二者均因“乡土本色”而产生,是并列关系。“无讼现象”是“礼制秩序”治理下的社会必然会出现的社会现象,这两者是因果关系。

思维拓展

1.文中说,“礼”不需要有形的权力机构来维持,维持这种规范的是传统。“传统”是如何维持这种规范的?

“传统”通过如下几种方式施展其力量:

①家族内部的长幼之序,长者对幼者耳提面命,让每一个人的成长都浸润在“传统”之中,习惯成自然;

②家规族规都有对于违反传统者的惩戒条例,一旦违背传统,就会收到严厉的惩处,让人们不得不屈从于传统。

2.城市化和法治秩序是中国迈向现代化的必然趋势,请你写一段话,说说在这一过程中“礼治秩序”能为中国的社会发展发挥哪些积极作用。

①“礼治秩序”强调人对于传统的主动服膺,为了合乎“礼治”,每个人在成长过程中都特别强调“修身”。②就空间而言,法律一定会留下漏洞;就时间而言,法律只能事后追究。③而“修身”则没有空间的漏洞,又能在事前让自己远离罪恶。强调“礼治”“修身”会让整个社会的文明程度得到提升。

作业

自读《无为政治》《长老统治》作批注,完成《学教评》表一、表二。

——《乡土中国》第八、九章阅读活动

礼治秩序与无讼现象

《乡土中国》一书最重要的是提出了“礼治秩序”及“差序格局”概念,这是对前现代中国农村生存环境和农民生活状态最深刻、简约的提炼。

——刘志琴《乡土中国的现代意义》

学习任务单 (表一)

概念比较

(说说“法治”“人治”“礼治”三个概念的内涵差异)

法治,靠国家权力和法律条文来维持社会秩序的稳定;

人治,依靠执政者个人的威望治理国家;

礼治,依靠人人主动服膺的传统来维持社会制度的稳定。

“这些时我听见二爷嘴里都换了字眼,赶着这几位大姑娘们竟叫起名字来。虽然在这屋里,到底是老太太,太太的人,还该嘴里尊重些才是。若一时半刻偶然叫一声使得,若只管叫起来,怕以后兄弟侄儿照样,便惹人笑话,说这家子的人眼里没有长辈。”宝玉笑道:“妈妈说的是。我原不过是一时半刻的。”袭人晴雯都笑说:“这可别委屈了他。直到如今,他可姐姐没离了口。不过顽的时候叫一声半声名字,若当着人却是和先一样。”林之孝家的笑道:“这才好呢,这才是读书知礼的。越自己谦越尊重,别说是三五代的陈人,现从老太太,太太屋里拨过来的,便是老太太,太太屋里的猫儿狗儿,轻易也伤他不的。这才是受过调教的公子行事。”——《红楼梦》

富而好礼

“人服礼是主动的。”

——《乡土中国》P67

第15段中“曾子易箦”这个典故用在此处有何作用?

作者用这个典故说明:

礼是个人习惯所维持的,即使在没有人的地方也会不能自已。

曾子寝疾,病。乐正子春坐于床下,曾元、曾申坐于足,童子隅坐而执烛。童子曰:“华而睆,大夫之箦与?”子春曰:“止!”曾子闻之,瞿然曰:“呼!”曰:“华而睆,大夫之箦与?”曾子曰:“然。斯季孙之赐也,我未之能易也。元,起易箦。”曾元曰:“夫子之病革矣,不可以变。幸而至于旦,请敬易之。”曾子曰:“尔之爱我也不如彼。君子之爱人也以德,细人之爱人也以姑息。吾何求哉?吾得正而毙焉斯已矣。”举扶而易之。反席未安而没。

祭器

仪式

服膺:牢牢记在心里,衷心信服。

“曾子易箦”作者用这个典故说明礼是个人习惯所维持的。即使在没有人的地方也会不能自已。

“礼治”向“法治”转变的基础是社会变迁。

人们以什么样的态度对待“礼”?

P67

学习任务单(表二)

p8、15

清代崔述在《无闻集·讼论》中亦指出:“自有生民以来莫不有讼。讼也者,事势之所必趋,人情之所断不能免者也,故传曰饮食必有讼。”

虽然诉讼无可避免,但孔子提出“听讼,吾犹人也。必也使无讼乎”(审理诉讼案件,我同别人差不多,目的在于使诉讼不再发生)。

“无讼”是乡土社会的常态。

人与人之间的欲望冲突导致诉讼不可避免。

讼师是帮人办理诉讼事务的人,在古代社会中扮演着准律师的职能。讼师的主要业务是代写书状,这些书状包括遗嘱、各种契约、呈状以及工商行政方面的申请,更多的是谋写诉状。

“在传统的社会里面,讼师素来受人轻贱,他们的形象……是贪婪、冷酷、狡黠、奸诈的,最善于播弄是非,颠倒黑白,捏词辨饰,渔人之利。”

——梁治平《法意与人情》

讼师与律师的区别

讼师:地位较低下,为人鄙夷,身处礼治社会。

律师:社会地位高、受人尊重,现身法治社会。

礼治社会:重教化调解,轻折狱审判。

法治社会:重权利和安全。

对待讼事的差异

司法与礼治的矛盾

司法:依照统一规则和个人平等。

礼治:遵循差序格局和礼仪传统。

六尺巷

清康熙年间,张英担任文华殿大学士兼礼部尚书。他老家桐城的官邸与吴家为邻,两家院落之间有条巷子,供双方出入使用。后来吴家要建新房,想占这条路,张家人不同意。双方争执不下,将官司打到当地县衙。县官考虑到两家人都是名门望族,不敢轻易了断。

这时,张家人一气之下写加急信送给张英,要求他出面解决。张英看了信后,认为应该谦让邻里,他在给家里的回信中写了四句话:千里来书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇。家人阅罢,明白其中含义,主动让出三尺空地。吴家见状,深受感动,也主动让出三尺房基地,“六尺巷”由此得名。

案例简析

01

02

03

面对纠纷,张英没有诉讼,更没有仗势欺人。

此事传为佳话,六尺巷因此得名,今日已经成为名胜。

面对张家三尺退让,吴家亦退让三尺,没有占道建房。

运用你从《礼治秩序》《无讼》中学到的知识,

推断这个小说片断所写内容以及故事结局。

慰老爷转脸向庄木三说话。

“就是你们两个么?”

“是的。”

“你的儿子一个也没有来?”

“他们没有工夫。”

“本来新年正月又何必来劳动你们。但是,还是只为那件事,……我想,你们也闹得够了。不是已经有两年多了么?我想,冤仇是宜解不宜结的。爱姑既然丈夫不对,公婆不喜欢……也还是照先前说过那样:走散的好。我没有这么大面子,说不通。七大人是最爱讲公道话的,你们也知道。现在七大人的意思也这样:和我一样。可是七大人说,两面都认点晦气罢,叫施家再添十块钱:九十元!”

“…………”

“九十元!你就是打官司打到皇帝伯伯跟前,也没有这么便宜。这话只有我们的七大人肯说。”

七大人睁起细眼,看着庄木三,点点头。

这是鲁迅小说《离婚》中的一个片段。爱姑的丈夫对婚姻不忠,作为受害者的爱姑却不得不接受被休,而且只得到很少的赔偿的结局。鲁迅借这个故事表达对封建礼教压迫妇女的控诉。

以讼为耻,厌讼、贱讼等是中国古代社会普遍共有的心理。南宋诗人陆游说,“纷然争讼,实为门户之羞、门户之耻。”

明人王士晋更是直截了当地列出了不应诉讼原因:“讼事有害无利:要盘缠,要奔走;若造机关,又坏心术。”

乡土社会(礼治社会)中人们不喜欢打官司的原因

①有损名誉:产生矛盾,处事不当,说明修养才学欠缺。

②关系破裂:乡土社会,是一个熟人社会,打官司意味着彻底撕破脸,矛盾不可调和。

③后患不断:一场官司,不仅影响此时此刻,而且会波及子孙后代。(世仇、家仇、死对头)

④成本高昂:费时费力费心费钱。(打不起官司)

说一说“差序格局”“礼治秩序”“无讼现象”这三者的内在联系

“差序格局”是中国乡土社会的外在结构特点;“礼制秩序”则是中国乡土社会的内在治理模式。二者均因“乡土本色”而产生,是并列关系。“无讼现象”是“礼制秩序”治理下的社会必然会出现的社会现象,这两者是因果关系。

思维拓展

1.文中说,“礼”不需要有形的权力机构来维持,维持这种规范的是传统。“传统”是如何维持这种规范的?

“传统”通过如下几种方式施展其力量:

①家族内部的长幼之序,长者对幼者耳提面命,让每一个人的成长都浸润在“传统”之中,习惯成自然;

②家规族规都有对于违反传统者的惩戒条例,一旦违背传统,就会收到严厉的惩处,让人们不得不屈从于传统。

2.城市化和法治秩序是中国迈向现代化的必然趋势,请你写一段话,说说在这一过程中“礼治秩序”能为中国的社会发展发挥哪些积极作用。

①“礼治秩序”强调人对于传统的主动服膺,为了合乎“礼治”,每个人在成长过程中都特别强调“修身”。②就空间而言,法律一定会留下漏洞;就时间而言,法律只能事后追究。③而“修身”则没有空间的漏洞,又能在事前让自己远离罪恶。强调“礼治”“修身”会让整个社会的文明程度得到提升。

作业

自读《无为政治》《长老统治》作批注,完成《学教评》表一、表二。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读