选择性必修1课件:第10课 当代中国的法治与精神文明建设(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1课件:第10课 当代中国的法治与精神文明建设(28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-26 09:38:02 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第三单元 法律与教化

第8课 中国古代的法治与教化

1

第9课 近代西方的法律与教化

2

第10课 当代中国的法治与精神

文明建设

3

课程标准:

通过本单元的学习,知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论;知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段;了解近代西方法律制度的渊源和基本特征,知道宗教伦理在西方社会发展进程中的作用,了解当代中国的法治建设和精神文明建设成就。

2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行 。《中华人民共和国民法典》被称为"社会生活的百科全书",是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,也是市场经济的基本法。

第10课

当代中国的法治与精神文明建设

1.

2.

课程标准:

了解当代中国的法制建设和精神文明建设成就

新中国法治建设进程

社会主义精神文明建设

社会主义法制是社会主义国家实施的体现广大人民意志的法律制度。

社会主义精神文明建设的基本内容,包括思想道德建设和教育科学文化建设两个方面,渗透在整个物质文明建设之中,体现在经济、政治、文化、社会、生活的各个方面。

一、新中国的法治建设进程

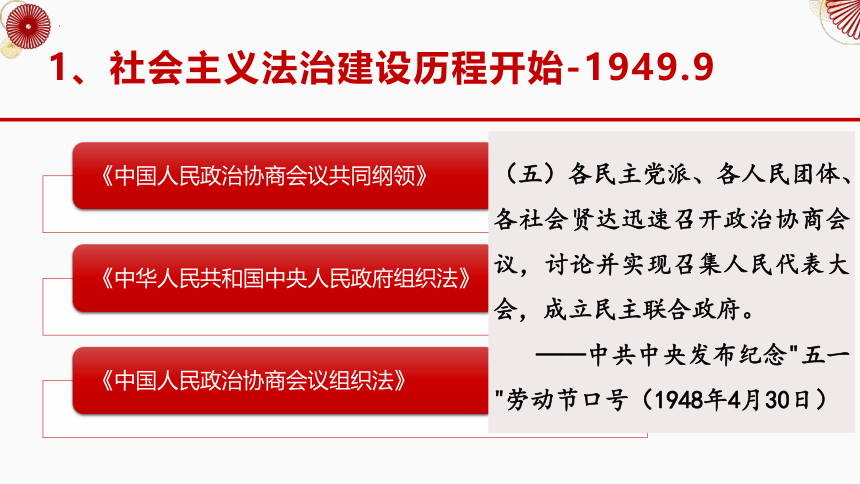

1、社会主义法治建设历程开始-1949.9

(五)各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府。

——中共中央发布纪念"五一"劳动节口号(1948年4月30日)

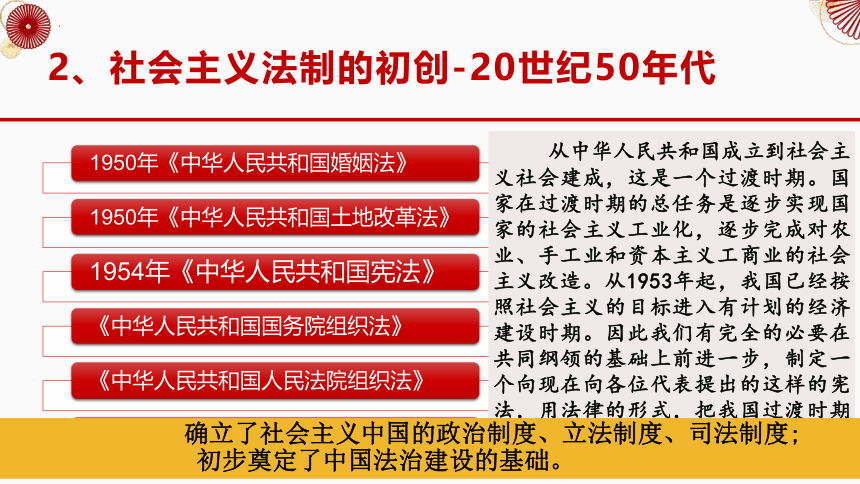

2、社会主义法制的初创-20世纪50年代

从中华人民共和国成立到社会主义社会建成,这是一个过渡时期。国家在过渡时期的总任务是逐步实现国家的社会主义工业化,逐步完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。从1953年起,我国已经按照社会主义的目标进入有计划的经济建设时期。因此我们有完全的必要在共同纲领的基础上前进一步,制定一个向现在向各位代表提出的这样的宪法,用法律的形式,把我国过渡时期的总任务肯定下来。

——1954年宪法草案序言

确立了社会主义中国的政治制度、立法制度、司法制度;

初步奠定了中国法治建设的基础。

3、社会主义法制遭到破坏-“文化大革命时期”

《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》总结“文化大革命”的教训时指出:“种种历史原因又使我们没有能把党内民主和国家政治社会生活的民主加以制度化、法律化,或者虽然制定了法律,却没有应有的权威。”

中共十一届三中全会“着重提出了健全社会主义民主和加强社会主义法制的任务”。

4、社会主义法治建设进入新的发展时期-改革开放后

为了保障人民民主,必须加强社会主义法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。

——邓小平《解放思想、实

事求是、团结一致向前看》

为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化,使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。从现在起,应当把立法工作摆到全国人民代表大会及其常务委员会的重要日程上来。……要保证人民在自己的法律面前人人平等,不允许任何人有超于法律之上的特权。

——《中共十一届三中全会公报》

20世纪80年代

1982年12月,第五届全国人民代表大会第五次会议对1978年宪法做重大修改。此次修宪,比较彻底地剔除了“文化大革命”给政治制度留下的影响,成为迄今为止所进行的政治体制改革、建设有中国特色社会主义民主政冶的基本法律框架。

——白钢《中国政治制度史》

A

B

C

1997年,中共十五大报告第一次完整地提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”。

1999年和2004年,将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法

2010年底,我国形成了中国特色社会主义法律体系,是中国社会主义制度逐步走向成熟的标志

20世纪90年代

我国经济体制改革的深入和社会主义现代化建设跨越世纪的发展,要求我们在坚持四项基本原则的前提下,继续推进政治体制改革,进一步扩大社会主义民主,健全社会主义法制,依法治国,建设社会主义法治国家。

——中国十五大报告

中国特色社会主义法律体系形成,是国家经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的各个方面实现有法可依,推动我国社会主义制度不断自我完善和发展,为实现中华民族伟大复兴奠定了坚实的法制基础。

思考1:把“建设社会主义法制国家”改为“建设社会主义法治国家”,“制”改为“治”。请你谈谈对这一字之改的认识。

法制 法治

含义 法律制度的简称,属于制度的范畴。 法律统治的简称,与人治相对,是指一种治国的理论、原则、方法和理念。

本质 一个国家从立法、执法、司法、守法到法律监督等方面,都有比较完备的法律和制度 一个国家的任何机关、团体和个人,都严格遵守法律和依法办事

基本 要求 各项工作都法律化、制度化,并做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。 严格依法办事,法律在各种社会调整措施中具有至上性、权威性和强制性

产生与发展 与所有国家直接联系,任何国家都存在法制 不与所有国家直接相联系,只在民主制国家才存在法治

两者关系:

有法制才能有法治(前提和基础);有法制为了要法治(发展和归宿)

5、社会主义法治体系日趋完善-十八大以来

国家治理体系和治理能力现代化,是继1964年周恩来在三届人大一次会议上提出要实现工业、农业、国防、科学技术“四个现代化”之后的第五个现代化。工业、农业、国防、科学技术现代化,侧重国家硬实力,第五个现代化则是国家软实力,旨在最大程度激发中国的制度潜力。

坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标是,到中国共产党成100年时,在各方面制度更加成熟更加定型上取得明显成效。到2035年,各方面制度更加完善,基本实现国家治理体系和治理能力现代化;到新中国成立100年时,全面实现国家治理体系和治理能力现代化,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

——中共十九届四中全会《中共中央关于

坚持和完善中国特色社会主义制度、

推进国家治理体系和治理能力现代化

若干重大问题的决定》(2019年10月)

A

B

C

D

E

F

①党的领导地位:

党领导人民全面依法治国。

②依宪治国:

加强宪法实施和监督,维护宪法权威。

③依法治国是系统工程: 推进立法;做到依法治国;深化司法改革。

④依法治国方针:

切实贯彻落实科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。

⑤国家指导思想:十三届全国人大一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》,把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法。

⑥完善法治体系:

十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》。

坚持和完善社会主义法治体系,推进国家治理体系和治理能力现代化。

全面依法治国进入新阶段

二、社会主义精神文明建设

背景:面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体和个人。

◎解放军好战士 雷锋

◎党的好干部焦裕禄

◎全国劳动模范时传祥

◎科学家李四光

◎铁人王进喜

一、社会主义革命和建设时期

极大激发了全国人民的热情和干劲

全社会形成了健康向上的道德风尚。

形成了热爱党、热爱社会主义的政治氛围。

形成了关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则。

形成了互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系。

◎红旗渠竣工

◎兰新铁路建成

背景:中共十二大提出,我国在建设高度物质文明的同时要努力建设高度的社会主义精神文明,“这是建设社会主义的一个战略方针问题”,“是否坚持这样的方针,将关系到社会主义的兴衰成败”。

二、改革开放时期

人民有力量

国家有希望

民族有信仰

物质文明和精神文明

两手抓,两手都要硬

20世纪80年代,群众性精神文明建设

五讲:讲文明、讲礼貌、讲卫生、

讲秩序、讲道德

四美:心灵美、语言美、

行为美、环境美

三热爱:热爱祖国、热爱社会主义、

热爱中国共产党

20世纪90年代,爱国主义教育和公民道德建设

开展以创建文明城市、文明村镇、文明行业为主要内容的三大系列创建活动.

1994年,中共中央把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进。

2001年,中共中央从以德治国的高度进一步规划思想道德建设。

思考2、爱国主义教育和公民道德建设,对社会主义精神文明建设有什么作用与影响?

2.开展爱国主义教育的目的是要振奋民族精神,增强民族凝聚力,树立民族自尊心和自豪感,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,把人民群众的爱国热情引导和凝聚到建设有中国特色的社会主义伟大事业上来,领导和凝聚到为祖国的统一、繁荣和富强做贡献上来,做有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,为实现四化、振兴中华的共同理想团结奋斗。

……

4.爱国主义教育,必须坚持对外开放的原则,爱国主义绝不是狭隘的民族主义,我们既要继承和发扬中华民族的优秀成果,也要学习和吸收世界各国包括资本主义发达国家所创造的一切文明成果。只有这样,中国人民才能和各国人民一道,为促进世界和平和人类进步做出贡献。

——《爱国主义教育实施纲要》(1994年8月23日)

爱国主义教育是提高全民族素质的基础性工程,也是加强社会主义精神文明建设的核心内容,还是社会主义精神文明建设的有效途径,是社会主义精神文明建设不可或缺的重要方面。

思想道德建设是社会主义精神文明建设的重要内容和中心环节。思想道德建设是精神文明建设的灵魂,决定着精神文明建设的性质和方向,对社会的政治经济发展有巨大的能动作用。思想道德建设解决的是精神文明建设的根本问题,具体包括:普及理想教育,把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国;普及道德教育,树立和发扬社会主义的爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德,提高全民族的思想道德素质和科学文化素质,培养一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。这一切都有助于社会主义精神文明建设。

进入21世纪,社会主义核心价值观

2006年10月,中共十六届六中全会在《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

2007年,中共十七大提出“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现”。

2012年,中共十八大进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

思考3:结合材料,运用唯物史观,阐述社会主义精神文明建设的作用和地位。

发展社会主义市场经济有利于解放和发展社会主义社会的生产力,增强社会主义国家的综合国力,提高人民的生活水平,也有利于增强人们的自立意识、竞争意识、效率意识、民主法治意识和开拓创新精神,使社会主义的优越性进一步发挥出来。同时,市场自身的弱点和消极方面也会反映到精神生活中来。建立和完善社会主义市场经济体制,必须紧密结合改革和发展的实践,健全社会主义法制,加强精神文明建设,引导人们正确处理竞争和协作、自主和监督、效率和公平、先富和共富、经济效益和社会效益等关系,反对见利忘义、唯利是图,形成把国家和人民利益放在首位而又充分尊重公民个人合法权益的社会主义义利观,形成健康有序的经济和社会生活规范。

——《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》

(1996年10月10日)

唯物史观认为,历史发展是有其特定规律的,即生产力决定生产关系,生产关系对生产力有反作用,生产关系一定要适应生产力的发展。社会主义精神文明作为社会意识,其产生与社会存在密切相关,其发展也影响着社会存在。

(1)社会主义精神文明是社会主义社会的重要特征,是具有中国特色的社会主义社会不可缺少的一个重要方面,是社会主义制度优越性的重要表现。

(2)社会主义精神文明建设,需要物质文明提供物质条件和实践经验,它的发展又为物质文明的发展提供精神动力、智力支持和思想保证。

(3)社会主义精神文明为社会主义现代化建设创造稳定的社会环境,是凝聚激励全国各族人民的重要力量和综合国力的重要标志。

总之,社会主义精神文明建设是社会主义思想文化方面的重要特征,也是社会主义本质特征的必然要求。忽视社会主义精神文明,就不可能全面理解和建设社会主义。

当代中国的法治与精神文明建设

社会主义精神文明建设

新中国的法治建设进程

社会主义革命和建设时期:艰苦奋斗、奋发图强

改革开放后:“五讲四美三热爱”

三大系列创建活动

社会主义核心价值观

历程开始:1949年中国人民政治协商会议

初创:20世纪50年代

遭到破坏:“文化大革命”时期

新发展:20世纪80年代

完善:20世纪90年代至今:社会主义法制体系形成

十八大以来:全面依法治国新阶段

谢谢

第三单元 法律与教化

第8课 中国古代的法治与教化

1

第9课 近代西方的法律与教化

2

第10课 当代中国的法治与精神

文明建设

3

课程标准:

通过本单元的学习,知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论;知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段;了解近代西方法律制度的渊源和基本特征,知道宗教伦理在西方社会发展进程中的作用,了解当代中国的法治建设和精神文明建设成就。

2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行 。《中华人民共和国民法典》被称为"社会生活的百科全书",是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,也是市场经济的基本法。

第10课

当代中国的法治与精神文明建设

1.

2.

课程标准:

了解当代中国的法制建设和精神文明建设成就

新中国法治建设进程

社会主义精神文明建设

社会主义法制是社会主义国家实施的体现广大人民意志的法律制度。

社会主义精神文明建设的基本内容,包括思想道德建设和教育科学文化建设两个方面,渗透在整个物质文明建设之中,体现在经济、政治、文化、社会、生活的各个方面。

一、新中国的法治建设进程

1、社会主义法治建设历程开始-1949.9

(五)各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府。

——中共中央发布纪念"五一"劳动节口号(1948年4月30日)

2、社会主义法制的初创-20世纪50年代

从中华人民共和国成立到社会主义社会建成,这是一个过渡时期。国家在过渡时期的总任务是逐步实现国家的社会主义工业化,逐步完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。从1953年起,我国已经按照社会主义的目标进入有计划的经济建设时期。因此我们有完全的必要在共同纲领的基础上前进一步,制定一个向现在向各位代表提出的这样的宪法,用法律的形式,把我国过渡时期的总任务肯定下来。

——1954年宪法草案序言

确立了社会主义中国的政治制度、立法制度、司法制度;

初步奠定了中国法治建设的基础。

3、社会主义法制遭到破坏-“文化大革命时期”

《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》总结“文化大革命”的教训时指出:“种种历史原因又使我们没有能把党内民主和国家政治社会生活的民主加以制度化、法律化,或者虽然制定了法律,却没有应有的权威。”

中共十一届三中全会“着重提出了健全社会主义民主和加强社会主义法制的任务”。

4、社会主义法治建设进入新的发展时期-改革开放后

为了保障人民民主,必须加强社会主义法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。

——邓小平《解放思想、实

事求是、团结一致向前看》

为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化,使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。从现在起,应当把立法工作摆到全国人民代表大会及其常务委员会的重要日程上来。……要保证人民在自己的法律面前人人平等,不允许任何人有超于法律之上的特权。

——《中共十一届三中全会公报》

20世纪80年代

1982年12月,第五届全国人民代表大会第五次会议对1978年宪法做重大修改。此次修宪,比较彻底地剔除了“文化大革命”给政治制度留下的影响,成为迄今为止所进行的政治体制改革、建设有中国特色社会主义民主政冶的基本法律框架。

——白钢《中国政治制度史》

A

B

C

1997年,中共十五大报告第一次完整地提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”。

1999年和2004年,将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法

2010年底,我国形成了中国特色社会主义法律体系,是中国社会主义制度逐步走向成熟的标志

20世纪90年代

我国经济体制改革的深入和社会主义现代化建设跨越世纪的发展,要求我们在坚持四项基本原则的前提下,继续推进政治体制改革,进一步扩大社会主义民主,健全社会主义法制,依法治国,建设社会主义法治国家。

——中国十五大报告

中国特色社会主义法律体系形成,是国家经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的各个方面实现有法可依,推动我国社会主义制度不断自我完善和发展,为实现中华民族伟大复兴奠定了坚实的法制基础。

思考1:把“建设社会主义法制国家”改为“建设社会主义法治国家”,“制”改为“治”。请你谈谈对这一字之改的认识。

法制 法治

含义 法律制度的简称,属于制度的范畴。 法律统治的简称,与人治相对,是指一种治国的理论、原则、方法和理念。

本质 一个国家从立法、执法、司法、守法到法律监督等方面,都有比较完备的法律和制度 一个国家的任何机关、团体和个人,都严格遵守法律和依法办事

基本 要求 各项工作都法律化、制度化,并做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。 严格依法办事,法律在各种社会调整措施中具有至上性、权威性和强制性

产生与发展 与所有国家直接联系,任何国家都存在法制 不与所有国家直接相联系,只在民主制国家才存在法治

两者关系:

有法制才能有法治(前提和基础);有法制为了要法治(发展和归宿)

5、社会主义法治体系日趋完善-十八大以来

国家治理体系和治理能力现代化,是继1964年周恩来在三届人大一次会议上提出要实现工业、农业、国防、科学技术“四个现代化”之后的第五个现代化。工业、农业、国防、科学技术现代化,侧重国家硬实力,第五个现代化则是国家软实力,旨在最大程度激发中国的制度潜力。

坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标是,到中国共产党成100年时,在各方面制度更加成熟更加定型上取得明显成效。到2035年,各方面制度更加完善,基本实现国家治理体系和治理能力现代化;到新中国成立100年时,全面实现国家治理体系和治理能力现代化,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

——中共十九届四中全会《中共中央关于

坚持和完善中国特色社会主义制度、

推进国家治理体系和治理能力现代化

若干重大问题的决定》(2019年10月)

A

B

C

D

E

F

①党的领导地位:

党领导人民全面依法治国。

②依宪治国:

加强宪法实施和监督,维护宪法权威。

③依法治国是系统工程: 推进立法;做到依法治国;深化司法改革。

④依法治国方针:

切实贯彻落实科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。

⑤国家指导思想:十三届全国人大一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》,把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法。

⑥完善法治体系:

十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》。

坚持和完善社会主义法治体系,推进国家治理体系和治理能力现代化。

全面依法治国进入新阶段

二、社会主义精神文明建设

背景:面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体和个人。

◎解放军好战士 雷锋

◎党的好干部焦裕禄

◎全国劳动模范时传祥

◎科学家李四光

◎铁人王进喜

一、社会主义革命和建设时期

极大激发了全国人民的热情和干劲

全社会形成了健康向上的道德风尚。

形成了热爱党、热爱社会主义的政治氛围。

形成了关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则。

形成了互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系。

◎红旗渠竣工

◎兰新铁路建成

背景:中共十二大提出,我国在建设高度物质文明的同时要努力建设高度的社会主义精神文明,“这是建设社会主义的一个战略方针问题”,“是否坚持这样的方针,将关系到社会主义的兴衰成败”。

二、改革开放时期

人民有力量

国家有希望

民族有信仰

物质文明和精神文明

两手抓,两手都要硬

20世纪80年代,群众性精神文明建设

五讲:讲文明、讲礼貌、讲卫生、

讲秩序、讲道德

四美:心灵美、语言美、

行为美、环境美

三热爱:热爱祖国、热爱社会主义、

热爱中国共产党

20世纪90年代,爱国主义教育和公民道德建设

开展以创建文明城市、文明村镇、文明行业为主要内容的三大系列创建活动.

1994年,中共中央把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进。

2001年,中共中央从以德治国的高度进一步规划思想道德建设。

思考2、爱国主义教育和公民道德建设,对社会主义精神文明建设有什么作用与影响?

2.开展爱国主义教育的目的是要振奋民族精神,增强民族凝聚力,树立民族自尊心和自豪感,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,把人民群众的爱国热情引导和凝聚到建设有中国特色的社会主义伟大事业上来,领导和凝聚到为祖国的统一、繁荣和富强做贡献上来,做有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,为实现四化、振兴中华的共同理想团结奋斗。

……

4.爱国主义教育,必须坚持对外开放的原则,爱国主义绝不是狭隘的民族主义,我们既要继承和发扬中华民族的优秀成果,也要学习和吸收世界各国包括资本主义发达国家所创造的一切文明成果。只有这样,中国人民才能和各国人民一道,为促进世界和平和人类进步做出贡献。

——《爱国主义教育实施纲要》(1994年8月23日)

爱国主义教育是提高全民族素质的基础性工程,也是加强社会主义精神文明建设的核心内容,还是社会主义精神文明建设的有效途径,是社会主义精神文明建设不可或缺的重要方面。

思想道德建设是社会主义精神文明建设的重要内容和中心环节。思想道德建设是精神文明建设的灵魂,决定着精神文明建设的性质和方向,对社会的政治经济发展有巨大的能动作用。思想道德建设解决的是精神文明建设的根本问题,具体包括:普及理想教育,把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国;普及道德教育,树立和发扬社会主义的爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德,提高全民族的思想道德素质和科学文化素质,培养一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。这一切都有助于社会主义精神文明建设。

进入21世纪,社会主义核心价值观

2006年10月,中共十六届六中全会在《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

2007年,中共十七大提出“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现”。

2012年,中共十八大进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

思考3:结合材料,运用唯物史观,阐述社会主义精神文明建设的作用和地位。

发展社会主义市场经济有利于解放和发展社会主义社会的生产力,增强社会主义国家的综合国力,提高人民的生活水平,也有利于增强人们的自立意识、竞争意识、效率意识、民主法治意识和开拓创新精神,使社会主义的优越性进一步发挥出来。同时,市场自身的弱点和消极方面也会反映到精神生活中来。建立和完善社会主义市场经济体制,必须紧密结合改革和发展的实践,健全社会主义法制,加强精神文明建设,引导人们正确处理竞争和协作、自主和监督、效率和公平、先富和共富、经济效益和社会效益等关系,反对见利忘义、唯利是图,形成把国家和人民利益放在首位而又充分尊重公民个人合法权益的社会主义义利观,形成健康有序的经济和社会生活规范。

——《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》

(1996年10月10日)

唯物史观认为,历史发展是有其特定规律的,即生产力决定生产关系,生产关系对生产力有反作用,生产关系一定要适应生产力的发展。社会主义精神文明作为社会意识,其产生与社会存在密切相关,其发展也影响着社会存在。

(1)社会主义精神文明是社会主义社会的重要特征,是具有中国特色的社会主义社会不可缺少的一个重要方面,是社会主义制度优越性的重要表现。

(2)社会主义精神文明建设,需要物质文明提供物质条件和实践经验,它的发展又为物质文明的发展提供精神动力、智力支持和思想保证。

(3)社会主义精神文明为社会主义现代化建设创造稳定的社会环境,是凝聚激励全国各族人民的重要力量和综合国力的重要标志。

总之,社会主义精神文明建设是社会主义思想文化方面的重要特征,也是社会主义本质特征的必然要求。忽视社会主义精神文明,就不可能全面理解和建设社会主义。

当代中国的法治与精神文明建设

社会主义精神文明建设

新中国的法治建设进程

社会主义革命和建设时期:艰苦奋斗、奋发图强

改革开放后:“五讲四美三热爱”

三大系列创建活动

社会主义核心价值观

历程开始:1949年中国人民政治协商会议

初创:20世纪50年代

遭到破坏:“文化大革命”时期

新发展:20世纪80年代

完善:20世纪90年代至今:社会主义法制体系形成

十八大以来:全面依法治国新阶段

谢谢

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理