选择性必修1:第12课 近代西方民族国家与国际法的形成 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1:第12课 近代西方民族国家与国际法的形成 课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-26 09:42:34 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第四单元

民族关系与国家关系

第12课 近代西方民族国家与国家法的发展

第14课 当代中国的外交

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

第13课 当代中国的民族政策

课程标准:

通过本单元的学习,了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认

识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的

体制;了解近代西方民族国家的形成情况,以及国际法的发展;了解当

代中国解决民族问题的道路,以及独立自主的和平外交政策的主要成就。

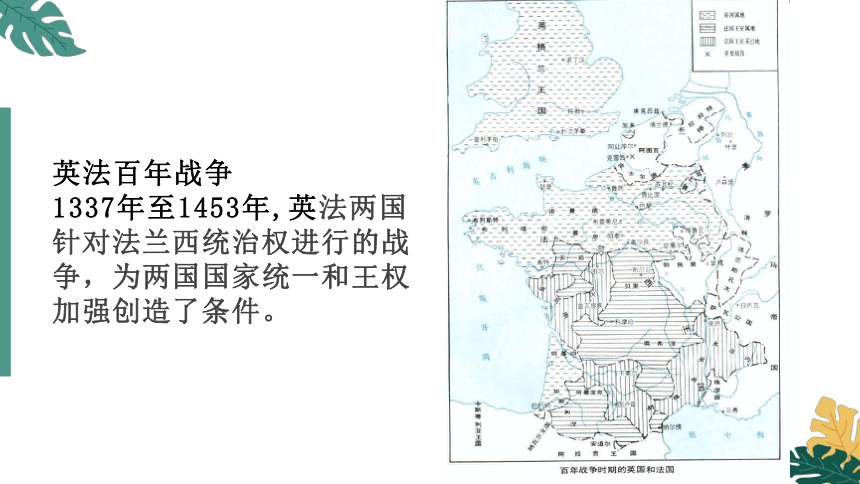

英法百年战争

1337年至1453年,英法两国针对法兰西统治权进行的战争,为两国国家统一和王权加强创造了条件。

第12课

近代西方民族国家的

形成与国家法的发展

民族国家指近代以来通过资产阶级革命或民族独立运动建立起来的,以一个或几个民族为国民主体的国家,其成员效忠对象是有共同认同感的“同胞”及其共同形成的体制。

国际法指适用主权国家之间以及其他具有国际人格的实体之间的法律规则的总体。

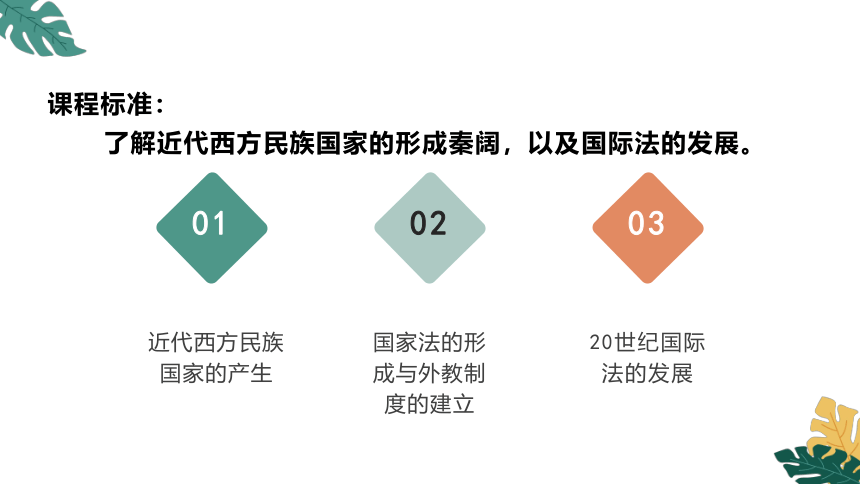

课程标准:

了解近代西方民族国家的形成秦阔,以及国际法的发展。

国家法的形成与外教制度的建立

02

近代西方民族国家的产生

01

20世纪国际法的发展

03

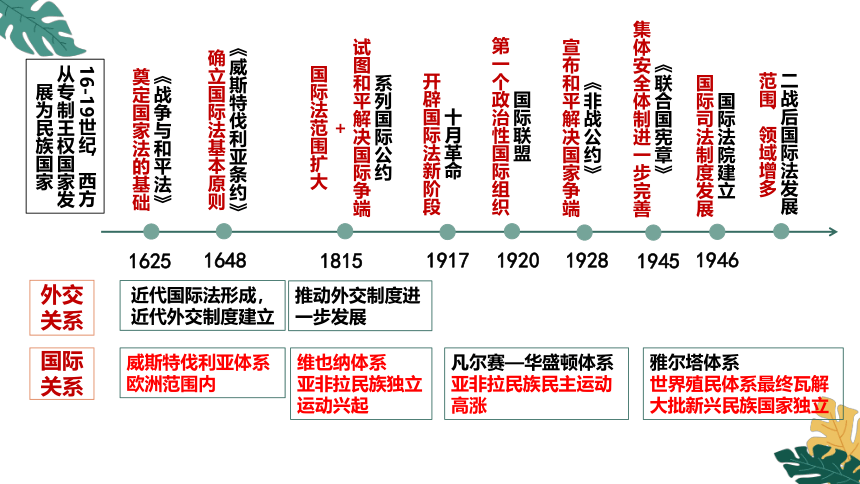

16-19世纪,西方从专制王权国家发展为民族国家

外交关系

《威斯特伐利亚条约》

确立国际法基本原则

1648

近代国际法形成,

近代外交制度建立

1815

推动外交制度进一步发展

系列国际公约

试图和平解决国际争端

+

国际法范围扩大

十月革命

开辟国际法新阶段

1917

1920

国际联盟

第一个政治性国际组织

《非战公约》

宣布和平解决国家争端

1928

《联合国宪章》

集体安全体制进一步完善

1945

国际法院建立

国际司法制度发展

二战后国际法发展

范围、领域增多

国际关系

凡尔赛—华盛顿体系

亚非拉民族民主运动高涨

雅尔塔体系

世界殖民体系最终瓦解

大批新兴民族国家独立

《战争与和平法》

奠定国家法的基础

1625

威斯特伐利亚体系

欧洲范围内

维也纳体系

亚非拉民族独立运动兴起

1946

一、近代西方民族

国家的产生

1、专制王权国家出现

英国

法国

1534年,英国国王亨利八世授意议会通过《至尊法案》,建立起国王的专制统治。

1661年—1715,路易十四统治时期,法国王权达到顶峰。

思想

文艺复兴、宗教改革运动沉重打击了教会势力,强化了各国的世俗权力,国家和民族认同观念日益显现。

政治

15世纪前后,西欧国家的封建割据势力遭到削弱,中央集权得到加强;

经济

欧洲城市和资本主义萌芽的发展,需要强大王权的保护;

为了维护自身的利益,营造一个有利于城市经济发展的环境,城市市民阶层必须展开反对封建贵族的斗争,这一点与封建王权打击割据势力,加强集权的努力不谋而合,因此共同的利益把王权与城市的命运系在了一起。

——李堃

中世纪的西欧形成了统一的基督教世界,民众毫无民族情感而言,他们的忠诚要么是对封建领主或生长于斯的地方集团的忠诚,要么是对基督教的顶礼膜拜。

——摘编自李宏图《论近代

民族主义和民族国家》

背景:

特点:

朕乃君主,故可以为所欲为。——(普鲁士)腓特烈·威廉一世

国王之于人民,雨水之于大地。—— 西班牙格言

法王路易十四自号“太阳王”,自诩为“上帝在人间的代表”,他在给他的孙子的训词中说:“不要让别人来治国,你要自己做主,永远不要有亲信,也不要首相”。

国王即国家,

国家版图常常因为国王的婚姻或者继承关系发生改变。

2、民族国家的产生

民族认同

国家意识

13世纪,以伦敦方言为基础形成的英语出现在英国官方文件

16世纪,法国国王签署敕令,规定法国的法律文件必须用以巴黎方言为主形成的法语撰写

个人对国家的忠诚越来越超过对国王和宗教的忠诚;

各国纷纷鼓励和组织对爱国人士的崇拜;出现国旗、国歌和各种国家节日,

1789年法国资产阶级革命(法国大革命)时期,巴黎国民自卫队就以蓝、白、红三色旗为队旗。

1795年7月14日法国督政府宣布定此曲为国歌。1879年、1946年以及1958年通过的三部共和国宪法皆定马赛曲为共和国国歌。

思想

启蒙运动、法国大革命及拿破仑战争,传播了自由平等思想,促进了欧洲各国民族意识的觉醒;

政治

专制王权国家的形成推动了民族国家产生;

经济

欧洲资本主义发展,要求摆脱专制王权和教权的束缚;

从现代化角度上说,专制王权是民族国家的早期形式,是近代社会的起步点。……在这个阶段上,国家统一了,民族自立了,中世纪的混乱状况得以解除。民族国家的第二个阶段,“民族”与王权发生对抗,最终推翻专制王权,法国大革命就是其中的典型。

——钱乘旦《世界现代化历程》

不是国家属于君主,而是君主属于国家。

—— (法)狄德罗

背景:

民族语言的重视强化了民族认同,促进了民族国家的形成

文化

特点:

所谓民族国家,是欧洲中世纪后期出现并在资产阶级时代普遍形成的国家形式,是以民族为基础的主权国家,它必须具备两个重要的因素,即国家主权与民族一体性。

——钱乘旦《现代文明的起源与演进》

民族国家有的由单一民族组成,更多的则是包括了多个民族。

民族国家主权独立,人民有共同的价值、历史、文化、语言或体制。

近代西方民族国家的形成是西方资本主义发展的结果

民族主义作为资产阶级进行反封建的资产阶级民主革命的政治和精神武器,是一面革命的旗帜,具有很大历史进步性。……

但是民族主义本身却带有不可克服的狭隘性和排他性,使他的“视野”无法跃出本民族(利益)的范围,往往把本民族的利益和文化建立在践踏其他民族利益和文化的基础之上;同时民族主义还具有潜在的、强烈的扩张性,一旦国家间有矛盾,民族主义便会膨胀为民族主义,如泛日耳曼主义、泛斯拉夫主义等。帝国主义(包括殖民主义)、大国沙文主义、军国主义等,一定程度上是其衍生物。

正因如此,“当西欧民族国家建立建成之后,民族主义就转化成为一种带有侵略性的殖民侵略和扩张的学说。”民族主义逐渐蜕变为欧美列强对外扩张、争夺霸权的理论根据和精神动力。

——摘编自赵文亮《民族主义与20世纪的战争》

主权在君

主权在民

商品经济发展

资本主义萌芽

加强王权

宗教改革

专制王权国家

民族主权国家

资本主义经济

资产阶级革命

近代西方民族国家的形成和发展,一方面凝聚了民众,有利于民族独立和社会治理,促进了西方国家的发展和历史的进步。另一方面也为统治者绑架民众的意志,走向民族沙文主义,加剧对外侵略和扩张准备了条件。

二、国际法的形成

与发展

渊源

古罗马自然法精神的历史渊源;

政治

民族国家形成后,国家主权意识的加强,各国强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧;

经济

地理大发现加强了各国之间的联系与交往;

自大航海时代起,由于航海技术的发展和人类科技的不断进步,各国之间的交往日渐频繁。随着这种国与国之间的距离“越来越近”,无论是政府间的往来还是民间的跨境贸易往来,以及对跨境流动的自然人的管理,都开始成为各国重点关注的领域。

——谢浩然《再论国际法的起源和发展》

背景:

格劳秀斯提出国家主权学说,奠定国际法的基础。

理论

过程:威斯特伐利亚体系确立原则

所有罗马帝国的选侯、邦君和各邦,应根据本协议确定和确认享有他们自古以来的权利、特权、自由、优惠、自由行使领土权,不论是宗教的,还是政治的或是礼遇性的权利,因而他们永远不能,也不应受到任何人以任何借口进行的骚扰。……参加协议的所有各方应有义务保卫和保护本和约的每一项条款不受任何人的侵犯,不论其信奉何宗教……

——《威斯特伐利亚和约》(1648年10月24日)

1517年

宗教改革

1618年

1648年

欧洲三十年战争

《威斯特伐利亚和约》

(《明斯特条约》、 《奥斯那布吕克条约》等)

历史意义:

确立了国际关系中的国家领土、主权与独立的原则;开创了用国际会议和通过谈判确定协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例;确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本原则;确立了欧洲近代第一个国际关系体系,标志国际法的初步形成。

过程:近代外交制度的建立开辟新途径

每一个得到承认的独立国家都有权派遣外交人员驻在其他国家,以代表本国的利益,同时也应该接受其他国家的外交人员。

15世纪

近代外交起源于意大利

1815年

维也纳会议后,外交制度进一步发展,外交人员衔级制度逐渐建立。

一、大使、教皇使节、教廷大使

二、特使

三、常驻公使

四、代办

外交大使由独立主权国家派出,其人身不可侵犯。

明确在国际关系中,主权者或国家自封的头衔要得到其他国家的认可

含义:之主权国家通过对话与谈判来解决国家间分歧。

历史意义:外交制度建立和国际法形成为国际关系确立规则,为和平解决国与国之间的争端、减少战争行为开辟新途径。

17世纪

近代外交制度建立

1648年签署《威斯特伐利亚和约》

过程:维也纳体系扩大应用范围

维也纳体系是继威斯特伐利亚体系之后历史上第二个具有现代意义的国际关系体系。该体系有三个突出特点:第一,它在欧洲大陆恢复了旧的专制制度,并通过战胜国财产的瓜分不仅满足了列强的领土野心,而且初步建立起一个新的欧洲大陆的均势。第二,它是一个五极均势结构,依靠英国、法国、俄国、奥地利和普鲁士的实力均衡、共同维持着欧洲的稳定。第三,它开始用“会议外交”的方法,通过上述五大国定期举行国际会议,对列强各自的利益和矛盾进行协商解决,从而维护大国的利益。

——摘编自《国际关系史上四大体系的演变》

1815年

维也纳会议

1803年

拿破仑战争

特点:①建立在英、俄、普、奥四国均势基础之上。②具有掠夺性和历史的倒退性。

进步性:确立了大国协商解决欧洲事务的原则,国际法的执行力度在一定程度上得到强化;外交制度进一步发展;国际法的应用范围也逐渐从欧洲扩大到美洲、亚洲等其他许多地方。

弊端:西方各国在国际法应用中实行双重标准,为了谋取利益,经常违反国际法,导致国际冲突不断。各国的利益冲突使原有的国际关系体系无法适应各国经济政治发展的变化。

过程:一战后开辟了新的发展阶段

缔约各国,为增进国际间合作并保持其和平与安全起见,特允承受不从事战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交,严格遵守国际公法之规定,以为今后各国政府间行为之规范,在有组织之民族间彼此关系中维持正义,并恪遵条约上之一切义务。

——《国际联盟盟约》(1919年6月28日列入《凡尔赛条约》第一部)

1917年

十月革命

《和平法令》

1919年

1928年

巴黎和会

《凡尔赛和约》

《非战公约》

1920年

国际联盟成立

“全体一致”原则

1921—1922年

华盛顿会议

《五国海军条约》《九国公约》等

奥兰多、劳合·乔治、

克里孟梭、威尔逊

进步性:苏俄提出了不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段。国联是世界上第一个由主权国家参加的国际组织,有利于国际法的执行和监督。

弊端:凡尔赛—华盛顿体系充分反映了大国利益和战胜国的利益诉求,体现了国际关系中的实力原则;国联被英国和法国控制,缺乏普遍性和权威性。它又规定形成决议的“全体一致”原则,使之难以履行制止战争、维护世界和平的国际责任。

过程:二战后,国际法范围和内涵日益广泛、深入

联合国之宗旨为:一、维持国际和平及安全;并为此目的:采取有效集体办法、以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏;并以和平方法且依正义及国际法之原则,调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。

——《联合国宪章》第一章

1945.2

雅尔塔会议

1945.6

《联合国宪章》

“大国一致”原则

1945.10

联合国成立

1946年

国际法院

海牙国际法庭

董必武在联合国宪章上签字

进步性:《联合国宪章》确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,大大提高了国际法的执行力度;国际法院成立发展了国际司法制度。二战后,国际法的主体空前增多,国际法的领域大大扩展,全球治理进一步规范化。

二战后

民族独立运动

国际法遭遇的挑战

1994年,卢旺达胡图族对图西族实行种族大屠杀,共造成约100万人死亡。

1999年,以美国为首的北约越过联合国发动科索沃战争。

2001年,美国宣布退出《反弹道导弹条约》。

2015年,菲律宾无视中国对南海的主权,发起南海仲裁案。

2017年——至今,美国退出《巴黎协定》、联合国人权理事会、世卫组织、联合国教科文组织、全球移民协议。

2022年8月,美国国会长众议员佩罗西访台。

2011年9月,美国国家安全局对我国西北工业大学实施网络攻击窃取的非法行为被曝光。

2022年10月,美国越境盗采叙利亚石油。

…………………

弊端:国际法的实施仍然有很多局限性。一些大国为了一己私利,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就进行制裁或发动战争,严重威胁着世界和平。

“即国际社会之法,或者是在国家之间的相互交往关系中所接受的具有法律约束力的习惯和条约规则。简单说来,是有关国家之间的法律,是调节两个以上国家之间相互关系、有一定约束力的法律系统。

——牛津法律大辞典

主权独立、和平谈判

三十年战争

威斯特伐利亚和约体系

确立基本准则

确立外交制度

适用范围扩大

外交制度发展

大国协调、欧洲均势

拿破仑战争

维也纳体系

发展新阶段

缺乏普遍性、权威性

集体安全、

放弃战争

第一次世界大战

凡尔赛-华盛顿体系

主体增加、领域扩展

机制成熟、体制完善

第二次世界大战

雅尔塔体系

影响国际关系的根本因素——国家利益

国际法的发展

从无“法”到有“法”;

从无“组织”到有“组织”;

从无“机制”到有“机制”

题目练习

1. 有学者认为,从维也纳会议召开到体系运转前期,大国的行为方式背离了传统的“权力政治”原则。大国在该体系中,并没有追求本国权力最大化,也没有经常利用他国的暂时脆弱;相反,大国做出了更多的退让,而没有选择通过战争或者武力威胁的方式来处理危机。该学者意在说明维也纳体系的特点是( )

A.大国主导、利益优先 B.保持克制、寻求共识

C.集体安全、欧洲均势 D.协调矛盾、强权政治

B

题目练习

1. (2021·山东高考·15)图2是20世纪70年代历次不结盟国家和政府首脑会议发表的主要文件。它们反映出不结盟运动发展的目标是( )

A.实现第三世界的经济合作 B.建立国际政治经济新秩序

C.维护亚非拉国家民族独立 D.构建政治经济一体化组织

B

1970年:《关于和平、独立、发展、合作和国际关系民主化宣言》《关于不结盟和经济发展宣言》

1973年:《政治宣言》《经济宣言》《经济合作行动纲领》《关于民族解放斗争宣言》《关于海洋法宣言》

1976年:《政治宣言》《经济宣言》《经济合作行动纲领》

1979年:《政治宣言》《经济宣言》

题目练习

3. (2016·天津高考·11)1990年11月,联合国安理会通过第678号决议,“授权同科威特政府合作的会员国,除非伊拉克在1991年1月15日或之前……完全执行上述各决议(指无条件撤军),否则可以使用一切必要手段……恢复该地区的国际和平与安全”。依此决议,多国部队对伊拉克采取了军事行动。中国政府对该决议投了弃权票。对此分析正确的是( )

A.中国政府反对军事干预解决争端

B.中国政府反对联合国安理会决议

C.联合国的军事行动违背了大国一致原则

D.联合国大会职责是维护世界和平与安全

A

谢谢

第四单元

民族关系与国家关系

第12课 近代西方民族国家与国家法的发展

第14课 当代中国的外交

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

第13课 当代中国的民族政策

课程标准:

通过本单元的学习,了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认

识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的

体制;了解近代西方民族国家的形成情况,以及国际法的发展;了解当

代中国解决民族问题的道路,以及独立自主的和平外交政策的主要成就。

英法百年战争

1337年至1453年,英法两国针对法兰西统治权进行的战争,为两国国家统一和王权加强创造了条件。

第12课

近代西方民族国家的

形成与国家法的发展

民族国家指近代以来通过资产阶级革命或民族独立运动建立起来的,以一个或几个民族为国民主体的国家,其成员效忠对象是有共同认同感的“同胞”及其共同形成的体制。

国际法指适用主权国家之间以及其他具有国际人格的实体之间的法律规则的总体。

课程标准:

了解近代西方民族国家的形成秦阔,以及国际法的发展。

国家法的形成与外教制度的建立

02

近代西方民族国家的产生

01

20世纪国际法的发展

03

16-19世纪,西方从专制王权国家发展为民族国家

外交关系

《威斯特伐利亚条约》

确立国际法基本原则

1648

近代国际法形成,

近代外交制度建立

1815

推动外交制度进一步发展

系列国际公约

试图和平解决国际争端

+

国际法范围扩大

十月革命

开辟国际法新阶段

1917

1920

国际联盟

第一个政治性国际组织

《非战公约》

宣布和平解决国家争端

1928

《联合国宪章》

集体安全体制进一步完善

1945

国际法院建立

国际司法制度发展

二战后国际法发展

范围、领域增多

国际关系

凡尔赛—华盛顿体系

亚非拉民族民主运动高涨

雅尔塔体系

世界殖民体系最终瓦解

大批新兴民族国家独立

《战争与和平法》

奠定国家法的基础

1625

威斯特伐利亚体系

欧洲范围内

维也纳体系

亚非拉民族独立运动兴起

1946

一、近代西方民族

国家的产生

1、专制王权国家出现

英国

法国

1534年,英国国王亨利八世授意议会通过《至尊法案》,建立起国王的专制统治。

1661年—1715,路易十四统治时期,法国王权达到顶峰。

思想

文艺复兴、宗教改革运动沉重打击了教会势力,强化了各国的世俗权力,国家和民族认同观念日益显现。

政治

15世纪前后,西欧国家的封建割据势力遭到削弱,中央集权得到加强;

经济

欧洲城市和资本主义萌芽的发展,需要强大王权的保护;

为了维护自身的利益,营造一个有利于城市经济发展的环境,城市市民阶层必须展开反对封建贵族的斗争,这一点与封建王权打击割据势力,加强集权的努力不谋而合,因此共同的利益把王权与城市的命运系在了一起。

——李堃

中世纪的西欧形成了统一的基督教世界,民众毫无民族情感而言,他们的忠诚要么是对封建领主或生长于斯的地方集团的忠诚,要么是对基督教的顶礼膜拜。

——摘编自李宏图《论近代

民族主义和民族国家》

背景:

特点:

朕乃君主,故可以为所欲为。——(普鲁士)腓特烈·威廉一世

国王之于人民,雨水之于大地。—— 西班牙格言

法王路易十四自号“太阳王”,自诩为“上帝在人间的代表”,他在给他的孙子的训词中说:“不要让别人来治国,你要自己做主,永远不要有亲信,也不要首相”。

国王即国家,

国家版图常常因为国王的婚姻或者继承关系发生改变。

2、民族国家的产生

民族认同

国家意识

13世纪,以伦敦方言为基础形成的英语出现在英国官方文件

16世纪,法国国王签署敕令,规定法国的法律文件必须用以巴黎方言为主形成的法语撰写

个人对国家的忠诚越来越超过对国王和宗教的忠诚;

各国纷纷鼓励和组织对爱国人士的崇拜;出现国旗、国歌和各种国家节日,

1789年法国资产阶级革命(法国大革命)时期,巴黎国民自卫队就以蓝、白、红三色旗为队旗。

1795年7月14日法国督政府宣布定此曲为国歌。1879年、1946年以及1958年通过的三部共和国宪法皆定马赛曲为共和国国歌。

思想

启蒙运动、法国大革命及拿破仑战争,传播了自由平等思想,促进了欧洲各国民族意识的觉醒;

政治

专制王权国家的形成推动了民族国家产生;

经济

欧洲资本主义发展,要求摆脱专制王权和教权的束缚;

从现代化角度上说,专制王权是民族国家的早期形式,是近代社会的起步点。……在这个阶段上,国家统一了,民族自立了,中世纪的混乱状况得以解除。民族国家的第二个阶段,“民族”与王权发生对抗,最终推翻专制王权,法国大革命就是其中的典型。

——钱乘旦《世界现代化历程》

不是国家属于君主,而是君主属于国家。

—— (法)狄德罗

背景:

民族语言的重视强化了民族认同,促进了民族国家的形成

文化

特点:

所谓民族国家,是欧洲中世纪后期出现并在资产阶级时代普遍形成的国家形式,是以民族为基础的主权国家,它必须具备两个重要的因素,即国家主权与民族一体性。

——钱乘旦《现代文明的起源与演进》

民族国家有的由单一民族组成,更多的则是包括了多个民族。

民族国家主权独立,人民有共同的价值、历史、文化、语言或体制。

近代西方民族国家的形成是西方资本主义发展的结果

民族主义作为资产阶级进行反封建的资产阶级民主革命的政治和精神武器,是一面革命的旗帜,具有很大历史进步性。……

但是民族主义本身却带有不可克服的狭隘性和排他性,使他的“视野”无法跃出本民族(利益)的范围,往往把本民族的利益和文化建立在践踏其他民族利益和文化的基础之上;同时民族主义还具有潜在的、强烈的扩张性,一旦国家间有矛盾,民族主义便会膨胀为民族主义,如泛日耳曼主义、泛斯拉夫主义等。帝国主义(包括殖民主义)、大国沙文主义、军国主义等,一定程度上是其衍生物。

正因如此,“当西欧民族国家建立建成之后,民族主义就转化成为一种带有侵略性的殖民侵略和扩张的学说。”民族主义逐渐蜕变为欧美列强对外扩张、争夺霸权的理论根据和精神动力。

——摘编自赵文亮《民族主义与20世纪的战争》

主权在君

主权在民

商品经济发展

资本主义萌芽

加强王权

宗教改革

专制王权国家

民族主权国家

资本主义经济

资产阶级革命

近代西方民族国家的形成和发展,一方面凝聚了民众,有利于民族独立和社会治理,促进了西方国家的发展和历史的进步。另一方面也为统治者绑架民众的意志,走向民族沙文主义,加剧对外侵略和扩张准备了条件。

二、国际法的形成

与发展

渊源

古罗马自然法精神的历史渊源;

政治

民族国家形成后,国家主权意识的加强,各国强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧;

经济

地理大发现加强了各国之间的联系与交往;

自大航海时代起,由于航海技术的发展和人类科技的不断进步,各国之间的交往日渐频繁。随着这种国与国之间的距离“越来越近”,无论是政府间的往来还是民间的跨境贸易往来,以及对跨境流动的自然人的管理,都开始成为各国重点关注的领域。

——谢浩然《再论国际法的起源和发展》

背景:

格劳秀斯提出国家主权学说,奠定国际法的基础。

理论

过程:威斯特伐利亚体系确立原则

所有罗马帝国的选侯、邦君和各邦,应根据本协议确定和确认享有他们自古以来的权利、特权、自由、优惠、自由行使领土权,不论是宗教的,还是政治的或是礼遇性的权利,因而他们永远不能,也不应受到任何人以任何借口进行的骚扰。……参加协议的所有各方应有义务保卫和保护本和约的每一项条款不受任何人的侵犯,不论其信奉何宗教……

——《威斯特伐利亚和约》(1648年10月24日)

1517年

宗教改革

1618年

1648年

欧洲三十年战争

《威斯特伐利亚和约》

(《明斯特条约》、 《奥斯那布吕克条约》等)

历史意义:

确立了国际关系中的国家领土、主权与独立的原则;开创了用国际会议和通过谈判确定协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例;确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本原则;确立了欧洲近代第一个国际关系体系,标志国际法的初步形成。

过程:近代外交制度的建立开辟新途径

每一个得到承认的独立国家都有权派遣外交人员驻在其他国家,以代表本国的利益,同时也应该接受其他国家的外交人员。

15世纪

近代外交起源于意大利

1815年

维也纳会议后,外交制度进一步发展,外交人员衔级制度逐渐建立。

一、大使、教皇使节、教廷大使

二、特使

三、常驻公使

四、代办

外交大使由独立主权国家派出,其人身不可侵犯。

明确在国际关系中,主权者或国家自封的头衔要得到其他国家的认可

含义:之主权国家通过对话与谈判来解决国家间分歧。

历史意义:外交制度建立和国际法形成为国际关系确立规则,为和平解决国与国之间的争端、减少战争行为开辟新途径。

17世纪

近代外交制度建立

1648年签署《威斯特伐利亚和约》

过程:维也纳体系扩大应用范围

维也纳体系是继威斯特伐利亚体系之后历史上第二个具有现代意义的国际关系体系。该体系有三个突出特点:第一,它在欧洲大陆恢复了旧的专制制度,并通过战胜国财产的瓜分不仅满足了列强的领土野心,而且初步建立起一个新的欧洲大陆的均势。第二,它是一个五极均势结构,依靠英国、法国、俄国、奥地利和普鲁士的实力均衡、共同维持着欧洲的稳定。第三,它开始用“会议外交”的方法,通过上述五大国定期举行国际会议,对列强各自的利益和矛盾进行协商解决,从而维护大国的利益。

——摘编自《国际关系史上四大体系的演变》

1815年

维也纳会议

1803年

拿破仑战争

特点:①建立在英、俄、普、奥四国均势基础之上。②具有掠夺性和历史的倒退性。

进步性:确立了大国协商解决欧洲事务的原则,国际法的执行力度在一定程度上得到强化;外交制度进一步发展;国际法的应用范围也逐渐从欧洲扩大到美洲、亚洲等其他许多地方。

弊端:西方各国在国际法应用中实行双重标准,为了谋取利益,经常违反国际法,导致国际冲突不断。各国的利益冲突使原有的国际关系体系无法适应各国经济政治发展的变化。

过程:一战后开辟了新的发展阶段

缔约各国,为增进国际间合作并保持其和平与安全起见,特允承受不从事战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交,严格遵守国际公法之规定,以为今后各国政府间行为之规范,在有组织之民族间彼此关系中维持正义,并恪遵条约上之一切义务。

——《国际联盟盟约》(1919年6月28日列入《凡尔赛条约》第一部)

1917年

十月革命

《和平法令》

1919年

1928年

巴黎和会

《凡尔赛和约》

《非战公约》

1920年

国际联盟成立

“全体一致”原则

1921—1922年

华盛顿会议

《五国海军条约》《九国公约》等

奥兰多、劳合·乔治、

克里孟梭、威尔逊

进步性:苏俄提出了不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段。国联是世界上第一个由主权国家参加的国际组织,有利于国际法的执行和监督。

弊端:凡尔赛—华盛顿体系充分反映了大国利益和战胜国的利益诉求,体现了国际关系中的实力原则;国联被英国和法国控制,缺乏普遍性和权威性。它又规定形成决议的“全体一致”原则,使之难以履行制止战争、维护世界和平的国际责任。

过程:二战后,国际法范围和内涵日益广泛、深入

联合国之宗旨为:一、维持国际和平及安全;并为此目的:采取有效集体办法、以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏;并以和平方法且依正义及国际法之原则,调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。

——《联合国宪章》第一章

1945.2

雅尔塔会议

1945.6

《联合国宪章》

“大国一致”原则

1945.10

联合国成立

1946年

国际法院

海牙国际法庭

董必武在联合国宪章上签字

进步性:《联合国宪章》确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,大大提高了国际法的执行力度;国际法院成立发展了国际司法制度。二战后,国际法的主体空前增多,国际法的领域大大扩展,全球治理进一步规范化。

二战后

民族独立运动

国际法遭遇的挑战

1994年,卢旺达胡图族对图西族实行种族大屠杀,共造成约100万人死亡。

1999年,以美国为首的北约越过联合国发动科索沃战争。

2001年,美国宣布退出《反弹道导弹条约》。

2015年,菲律宾无视中国对南海的主权,发起南海仲裁案。

2017年——至今,美国退出《巴黎协定》、联合国人权理事会、世卫组织、联合国教科文组织、全球移民协议。

2022年8月,美国国会长众议员佩罗西访台。

2011年9月,美国国家安全局对我国西北工业大学实施网络攻击窃取的非法行为被曝光。

2022年10月,美国越境盗采叙利亚石油。

…………………

弊端:国际法的实施仍然有很多局限性。一些大国为了一己私利,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就进行制裁或发动战争,严重威胁着世界和平。

“即国际社会之法,或者是在国家之间的相互交往关系中所接受的具有法律约束力的习惯和条约规则。简单说来,是有关国家之间的法律,是调节两个以上国家之间相互关系、有一定约束力的法律系统。

——牛津法律大辞典

主权独立、和平谈判

三十年战争

威斯特伐利亚和约体系

确立基本准则

确立外交制度

适用范围扩大

外交制度发展

大国协调、欧洲均势

拿破仑战争

维也纳体系

发展新阶段

缺乏普遍性、权威性

集体安全、

放弃战争

第一次世界大战

凡尔赛-华盛顿体系

主体增加、领域扩展

机制成熟、体制完善

第二次世界大战

雅尔塔体系

影响国际关系的根本因素——国家利益

国际法的发展

从无“法”到有“法”;

从无“组织”到有“组织”;

从无“机制”到有“机制”

题目练习

1. 有学者认为,从维也纳会议召开到体系运转前期,大国的行为方式背离了传统的“权力政治”原则。大国在该体系中,并没有追求本国权力最大化,也没有经常利用他国的暂时脆弱;相反,大国做出了更多的退让,而没有选择通过战争或者武力威胁的方式来处理危机。该学者意在说明维也纳体系的特点是( )

A.大国主导、利益优先 B.保持克制、寻求共识

C.集体安全、欧洲均势 D.协调矛盾、强权政治

B

题目练习

1. (2021·山东高考·15)图2是20世纪70年代历次不结盟国家和政府首脑会议发表的主要文件。它们反映出不结盟运动发展的目标是( )

A.实现第三世界的经济合作 B.建立国际政治经济新秩序

C.维护亚非拉国家民族独立 D.构建政治经济一体化组织

B

1970年:《关于和平、独立、发展、合作和国际关系民主化宣言》《关于不结盟和经济发展宣言》

1973年:《政治宣言》《经济宣言》《经济合作行动纲领》《关于民族解放斗争宣言》《关于海洋法宣言》

1976年:《政治宣言》《经济宣言》《经济合作行动纲领》

1979年:《政治宣言》《经济宣言》

题目练习

3. (2016·天津高考·11)1990年11月,联合国安理会通过第678号决议,“授权同科威特政府合作的会员国,除非伊拉克在1991年1月15日或之前……完全执行上述各决议(指无条件撤军),否则可以使用一切必要手段……恢复该地区的国际和平与安全”。依此决议,多国部队对伊拉克采取了军事行动。中国政府对该决议投了弃权票。对此分析正确的是( )

A.中国政府反对军事干预解决争端

B.中国政府反对联合国安理会决议

C.联合国的军事行动违背了大国一致原则

D.联合国大会职责是维护世界和平与安全

A

谢谢

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理