第二单元 《三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展》单元练习(含解析) 统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第二单元 《三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展》单元练习(含解析) 统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 568.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-26 19:40:28 | ||

图片预览

文档简介

《三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展》单元练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.西晋初年,为了利用宗室拱卫皇权,分封了许多同姓王;设置辖区广大的都督区,由同姓王担任都督,掌握军队,镇守地方,称“宗王出镇”。这些措施的影响是( )

A.阻碍郡县制的推行 B.有利于民族的交融

C.造成了剧烈的战乱 D.维系了西晋的统治

2.480年,孝文帝至廷尉、籍坊的两所监狱,引见诸囚。同年闰七月,又亲自录囚,“轻者皆免之”。496年,下诏说∶“法为治要,民命尤重。在京之囚,悉命条奏,朕将亲案,以时议决。”孝文帝的上述举措( )

A.旨在巩固北魏王朝的正统地位 B.弘扬了中原先进的法治文明

C.促进了北方社会经济的繁荣 D.利于缓和当时尖锐的社会矛盾

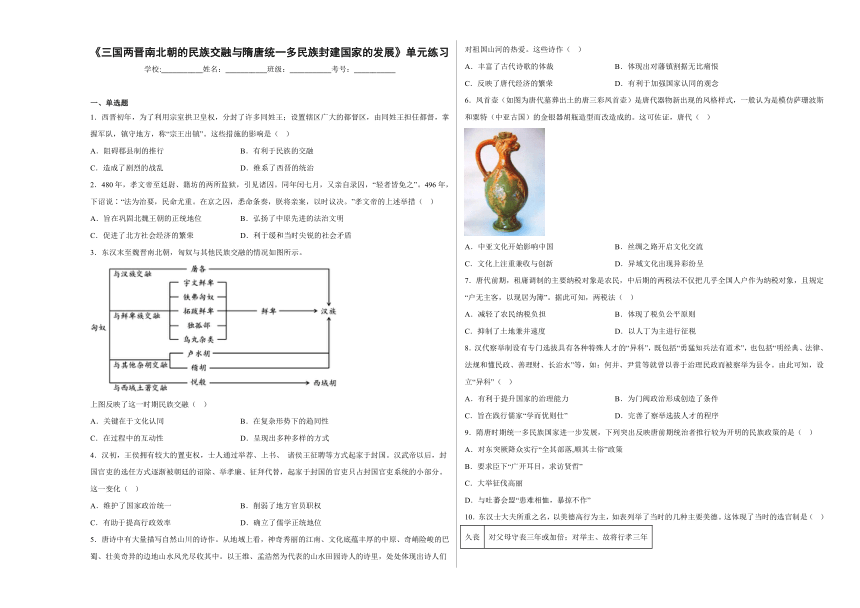

3.东汉末至魏晋南北朝,匈奴与其他民族交融的情况如图所示。

上图反映了这一时期民族交融( )

A.关键在于文化认同 B.在复杂形势下的趋同性

C.在过程中的互动性 D.呈现出多种多样的方式

4.汉初,王侯拥有较大的置吏权,士人通过举荐、上书、 诸侯王征聘等方式起家于封国。汉武帝以后,封国官吏的选任方式逐渐被朝廷的诏除、举孝廉、征拜代替,起家于封国的官吏只占封国官吏系统的小部分。这一变化( )

A.维护了国家政治统一 B.削弱了地方官员职权

C.有助于提高行政效率 D.确立了儒学正统地位

5.唐诗中有大量描写自然山川的诗作。从地域上看,神奇秀丽的江南、文化底蕴丰厚的中原、奇峭险峻的巴蜀、壮美奇异的边地山水风光尽收其中。以王维、孟浩然为代表的山水田园诗人的诗里,处处体现出诗人们对祖国山河的热爱。这些诗作( )

A.丰富了古代诗歌的体裁 B.体现出对藩镇割据无比痛恨

C.反映了唐代经济的繁荣 D.有利于加强国家认同的观念

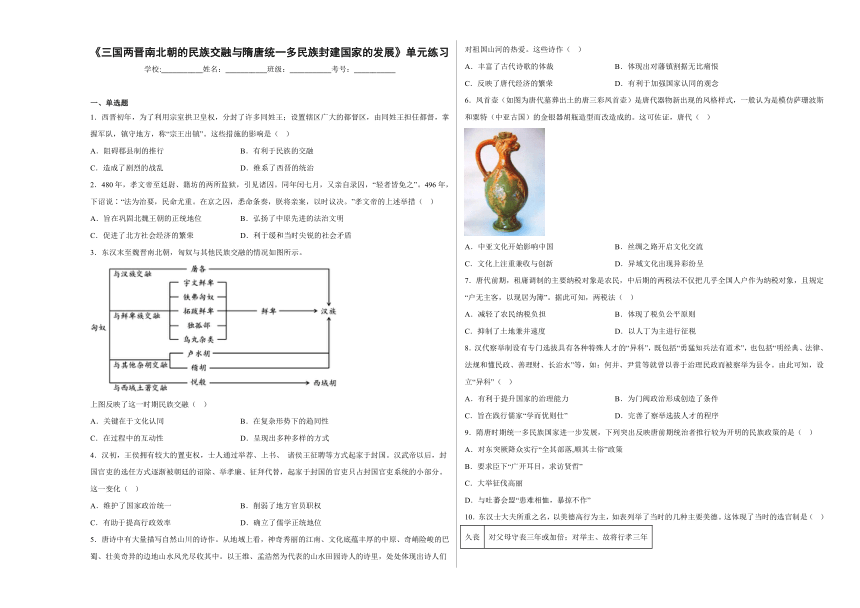

6.凤首壶(如图为唐代墓葬出土的唐三彩凤首壶)是唐代器物新出现的风格样式,一般认为是模仿萨珊波斯和粟特(中亚古国)的金银器胡瓶造型而改造成的。这可佐证,唐代( )

A.中亚文化开始影响中国 B.丝绸之路开启文化交流

C.文化上注重兼收与创新 D.异域文化出现异彩纷呈

7.唐代前期,租庸调制的主要纳税对象是农民,中后期的两税法不仅把几乎全国人户作为纳税对象,且规定“户无主客,以现居为簿”。据此可知,两税法( )

A.减轻了农民纳税负担 B.体现了税负公平原则

C.抑制了土地兼并速度 D.以人丁为主进行征税

8.汉代察举制设有专门选拔具有各种特殊人才的“异科”,既包括“勇猛知兵法有道术”,也包括“明经典、法律、法规和懂民政、善理财、长治水”等,如:何并、尹赏等就曾以善于治理民政而被察举为县令。由此可知,设立“异科”( )

A.有利于提升国家的治理能力 B.为门阀政治形成创造了条件

C.旨在践行儒家“学而优则仕” D.完善了察举选拔人才的程序

9.隋唐时期统一多民族国家进一步发展,下列突出反映唐前期统治者推行较为开明的民族政策的是( )

A.对东突厥降众实行“全其部落,顺其土俗”政策

B.要求臣下“广开耳目,求访贤哲”

C.大举征伐高丽

D.与吐蕃会盟“患难相恤,暴掠不作”

10.东汉士大夫所重之名,以美德高行为主,如表列举了当时的几种主要美德。这体现了当时的选官制是( )

久丧 对父母守丧三年或加倍;对举主、故将行孝三年

让爵 父有高面长子应袭,逃避不受,以让其弟

避聘 避聘不就或让亲属

报仇 家有仇怨,奋身图报

报恩 故吏对举主,弟子对业师等

A.科举制 B.宗法制 C.察举制 D.郡县制

11.唐王朝在西南边疆地区对归附的少数民族,设置羁縻府、州、县,封少数民族酋领为都督、刺史、县令,略微加以管束。元初,推行土官制,朝廷对归顺的西南各族首领授予原职,允许世袭,而在其境内派宗王率部驻守以进行监督。这一变化( )

A.实现了对西南边陲的垂直管理 B.反映出当地民族融合趋势加强

C.强化了少数民族文化认同意识 D.利于稳定西南边地的社会秩序

12.东晋及南朝前期,州镇长吏通过征辟僚属,召募部曲等方式培植私人势力。到梁陈时期,朝廷实行“禄米”制度,规范了地方上名目繁多的科调杂敛;同时又规定“州郡县禄米绢布丝绵,当处输台传仓库”。梁陈时期的这些举措( )

A.有利于加强中央集权统治 B.解决了诸侯王之乱的流弊

C.结束了地方财政混乱局面 D.大大缓解了民族间的矛盾

13.中国现存的四大石窟是佛教艺术的典型代表,按建造年代依次为甘肃敦煌莫高窟、甘肃天水麦积山石窟、山西大同云冈石窟和河南洛阳龙门石窟。四大石窟的时空分布可反映出( )

A.佛教不断中国化 B.佛教汉传的方向

C.中国文化的包容性 D.民族的交流融合

14.按吕思勉先生说,中国文化在近代西洋文化影响以前,可以分作三个时期,第一期为先秦两汉,第二期为魏晋隋唐,第三期为宋元明。这三期,恰恰是一个正、反、合。以第二期的魏晋南北朝的文化来说,吕生这“反”的寓意更多是指

A.北方游牧文化的逐渐汉化

B.南北方形成风格迴异的汉胡文化体系

C.思想文化呈现多元化特征

D.主流意识形态的统治地位被动摇

15.西晋至唐初,皇子皇弟封王开府,坐镇地方,手握重权。唐玄宗在京城专门修建一座大宅邸,集中安置诸王,由宦官管理,称为“十王宅”,又仿此建“百孙院”。此后,唐朝沿用该制度。由此可知,唐后期对皇子皇孙的安置( )

A.削弱了藩镇势力 B.强化了分封体制 C.凸显了专制集权 D.动摇了宗法制度

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 拓跋鲜卑本是游牧民族,北魏建国后开始发展农业,到孝文帝时期,确立了以农耕为主的经济模式。随着经济转型,法律制度也发生相应变化。北魏太武帝修改律令,规定:“大逆不道腰斩,诛其同籍,年十四以下腐刑,女子没县官。害其亲者,轘之。”太和十一年(487),孝文帝下诏:“三千之罪,莫大于不孝,而律不逊父母,罪止髡刑,于理未衷,可更详改。”北魏前期游牧经济下,官吏依靠班赐获得生产生活所需物资,班赐的最大来源是掠夺战争。为了约束官吏,整治秩序,北魏设置赃罪,但贪污仍屡禁不止。孝文帝时期,实行班禄制,为官吏发放俸禄。盗罪在历史上由来已久,至迟在西晋时“盗”有了法律意义上的概括。拓跋氏隆兴之时,规定:“盗官物,一备五,私则备十。”太武帝以降,对于盗取官财的行为加大了处罚力度,盗劫官私财物者流放至边地,甚至处以死刑。太和十六年(492),孝文帝亲自勘定流刑:“诏群臣于皇信堂更定律条,流徒限制,帝亲临决之。”流刑自此入律成为正刑。这一系列措施,适应了经济转型带来的一系列变化,为北魏发展打下了坚实的基础。

——摘编自姚周霞《转型前后北魏经济变迁对立法的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北魏法制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析北魏法制改革的背景。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《两唐书》所记载的830名唐代进士中,丘族子弟达589人,占总数的70.96%;小姓约109人,占13:213%;两者合占84.10%,寒素家子弟132人,仅占总数的15.9%。这表明,士族子弟在九品中正制瓦解后,在门阀势力屡遭压抑和打击的情况下,纷纷涌入科举行列,并凭借其深厚的家庭文化素养、家学传统及社会关系基础,在科举考试中获得极大成功。

材料二 唐朝一直规定“工商杂类不得预于仕伍”。唐后期,工商杂类入仕情况已出现,但制度上的限制仍未取消。北宋明确取消了这一限制,使过去一直被排斥于仕途之外的“工商杂类”子弟和边远地区的士人都有了通过科举进入仕途的机会,可以说,到了宋代,科举取士几乎已无任何身份上的限制了。像唐代那样“或父子相继居相位,或累数世而屡显,或终唐之世不绝”的世家豪门在北宋已基本上消失了。

——上述材料均摘编自陈秀宏《科举制度与唐宋士阶层》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代科举的特点及成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋代科举制的变化及影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐玄宗(685—762年)爱好演奏琵琶等乐器。开元年间,玄宗创制法曲(隋唐宫廷燕乐的一种)《霓裳羽衣曲》,不杂夷音,清雅婉转。天宝十三年,玄宗融合边防将领敬献的印度《婆罗门曲》,形成新《霓裳羽衣曲》,主要在宫廷内宴上表演,重大庆典时也向百姓表演。《霓裳羽衣曲》被后世誉为“唐代中原汉乐与西域龟兹乐交融发展的最高艺术成就”。

——蒋远桥《<霓裳羽衣曲>的创制、演变和表演》

材料二 法曲法曲歌大定,积德重熙有馀庆。永徽之人舞而咏,法曲法曲舞霓裳。

政和世理音洋洋,开元之人乐且康。法曲法曲合夷歌,夷声邪乱华声和。

以乱干和天宝末,明年胡尘犯宫阙。乃知法曲本华风,苟能审音与政通。

——唐 白居易《法曲》节选

(1)根据材料一并结合所学知识,分析《霓裳羽衣曲》的诞生背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明白居易对霓裳羽衣曲的评价。

19.阅读材料,回答问题。

史料一 朕之小女,长自宫闱,言适远方,岂不钟念 但朕为人父母,志恤黎元,若允诚祈,更敦和好……降(嫁)彼吐蕃赞普,即以今月二十七日,朕亲自送于郊外。

——《金城公主出降吐蕃制》

史料二 贞观四年,有司上言:“林邑蛮国,表疏不顺,请发兵讨击之。”太宗曰:“兵者凶器,不得已而用之。……自古以来穷兵极武,未有不亡者也。苻坚自恃兵强,欲必吞晋室,兴兵百万,一举而亡。……朕今见此,岂得辄即发兵 ”

——《贞观政要》

(1)史料一表明唐朝统治者采取了怎样的民族政策 其基本的出发点是什么

(2)史料二中唐太宗的基本观点和依据是什么 你从中能得出什么启示

(3)结合所学知识总结唐朝处理与周边各族关系的主要方式和特点是什么?

参考答案:

1.C

【详解】从材料可以看出,西晋大量分封同姓王,同姓王担当政治、军事、地方等重要的官位,带来的后果是剧烈的战乱,比如西晋的“八王之乱”,C项正确;当时郡县制并没有结束,暂时的分封并没有阻碍郡县制的推行,排除A项;这种做法只是体现宗室内部的关系,与民族交融没有直接联系,排除B项;这种做法不利于西晋的统治,排除D项。故选C项。

2.D

【详解】根据材料可知,孝文帝重视法制建设,在实践中贯彻宽刑慎刑的原则,这些举措利于缓和当时尖锐的社会矛盾,D项正确;材料中的措施利于缓和当时尖锐的社会矛盾,未体现巩固北魏王朝的正统地位,排除A项;材料未涉及中原先进的法治文明,排除B项;孝文帝的措施与促进北方社会经济繁荣无直接关系,排除C项。故选D项。

3.B

【详解】根据材料中东汉末至魏晋南北朝,匈奴与其他民族交融的情况,并结合所学可知,魏晋以来,匈奴、鲜卑等少数民族大批内迁,在北方各地和汉族人民杂居相处,各民族人民频繁交往,中原农耕文明和游牧文明相互影响,以游牧民族封建化(汉化)为主,故这一时期民族交融在复杂形势下的趋同性,B项正确;材料未反应这一时期民族交融关键在于文化认同,排除A项;上图未反映这一时期民族交融在过程中的互动性,排除C项;材料未涉及民族交融多种多样的方式,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】根据材料“汉武帝以后,封国官吏的选任方式逐渐被朝廷的诏除、举孝廉、征拜代替,起家于封国的官吏只占封国官吏系统的小部分”可知,汉武帝时期采用察举制,将选官权由封国转移到中央直接控制的郡县,削弱了诸侯国势力,维护了国家政治统一,A项正确;材料属于选官的变化,并不水削弱地方官员职权,排除B项;选官与行政效率无关,排除C项;汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”确立了儒学正统地位,排除D项。故选A项。

5.D

【详解】根据材料“以王维、孟浩然为代表的山水田园诗人的诗里,处处体现出诗人们对祖国山河的热爱”可知,这些诗作有利于加强国家认同的观念,D项正确;材料主要反映了诗人借诗歌表达对祖国山河的热爱,而不是丰富古代诗歌的体裁,排除A项;材料主要表现了诗人对祖国山河的热爱,并未体现对藩镇割据无比痛恨的感情,排除B项;材料并未涉及唐代经济状况,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】凤首壶是唐代模仿外来胡瓶造型而改造的,这体现既吸收外来文化又注重创新的文化特色,C项正确;中亚文化随着汉代丝绸之路的开通就开始影响中国,并开启了文化交流,而不是在唐代才开始,排除A、B两项;材料虽反映了异域文化对唐文化的影响,但不能体现异域文化的异彩纷呈,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】根据材料可知,两税法扩大了征税对象,将以前不纳税的贵族、官僚也纳入了征税对象,这体现了税负公平原则,B项正确;扩大征税对象不等于减少了农民的税额,排除A项;两税法的实行加剧了土地兼并,排除C项;两税法“不以丁身为本”作为征税标准,排除D项。故选B项。

8.A

【详解】根据材料可知,察举制下设的“异科”能够为国家选拔特殊类型的人才,人才类型丰富多样自然会提升国家的治理能力,A项正确;门阀政治是九品中正制依据门第选拔人才的方式,“学而优则仕”是儒家知识分子对学习目标的追求,材料信息均不体现,排除B、C项;“异科”拓展了察举制考察的内容,但与完善察举制的选拔程序无关,排除D项。故选A项。

9.A

【详解】唐朝前期,唐太宗对东突厥降众采取开明政策,在不改变原有部落组织、风俗习惯的情况下,委派突厥贵族管辖,A项正确;“广开耳目,求访贤哲”是取士制度与民族政策无关,排除B项;大举征伐高丽是隋炀帝的活动,排除C项;与吐蕃会盟“患难相恤,暴掠不作”发生在9世纪,属于唐朝后期,排除D项。故选A项。

10.C

【详解】结合所学知识可知,两汉时期的选官制度是察举制,标准是孝廉,因此根据材料时间及标准可以判断出是察举制,C项正确;科举制的标准是考试成绩,排除A项;宗法制的纽带是血缘,排除B项;郡县制是中央集权强化的产物,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】据题干信息可知,对西南少数民族地区的治理政策,由唐朝设置羁縻府、州、县到元朝派遣宗王率部驻守以进行监督,这表明朝廷加强了对西南地区的统治,稳定了西南地区的社会秩序,D项正确;元朝虽在西南地区派宗王率部驻守,以便监督少数民族首领,但仍推行土官制,这说明当时首领还有较大的自主权,所以“实现了中央对地方的垂直管理”的说法不准确,排除A项;题干体现的是朝廷对西南地区管理的加强,不能体现民族融合趋势加强,排除B项;题干没有涉及少数民族文化认同意识,排除C项。故选D项。

12.A

【详解】根据材料“规范了地方上名目繁多的科调杂敛”“州郡县禄米绢布丝绵,当处输台传仓库”等信息可知,陈梁时期,中央收回了州镇的部分培植势力的经济基础,这有利于削弱地方势力,加强中央集权,A项正确;“诸侯王之乱”是在东晋之前,“解决了”也不符合史实,排除B项;“结束了”过于绝对,排除C项;材料中未涉及民族问题,排除D项。故选A项。

13.B

【详解】佛教经由丝绸之路传入中国,而四大石窟的分布基本符合佛教传入中国的路线,B项正确;通过石窟的空间分布只能反映出传播路径,无法体现佛教内容的中国化,排除A项;C项与材料主旨无关,排除C项;佛教属于外来宗教,与民族关系无关,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】结合所学可知,魏晋南北朝时期,科技取得重大成就,出现了佛道儒三教合一的趋势,儒家正统地位受到冲击;体现了民族融合的特色以及带有分裂割据的烙印,南北方形成风格迴异的汉胡文化体系。由此可知,思想文化呈现多元化特征,因此“反”的寓意是指思想文化呈现多元化特征,C项正确;ABD三项均是思想文化呈现多元化特征的表现,排除。故选C项。

15.C

【详解】根据“唐玄宗在京城专门修建一座大宅邸,集中安置诸王,由宦官管理,称为‘十王宅’,又仿此建‘百孙院’”可得出唐后期对皇子皇孙的安置削弱了皇子的权力与势力,是加强专制的体现。C项正确;材料并没有针对藩镇,排除A项;分封制在春秋时期逐步瓦解,排除B项;宗法制度瓦解于春秋战国时期,排除D项。故选C项。

16.(1)特点:强调君主权威;渗透儒家伦理;犯罪惩戒与制度引导结合;继承前朝并有所发展;加大盗劫官财的惩处力度。

(2)背景:北魏统一北方,封建化进程进一步加快,民族交融的趋势增强;北魏初期吏治腐败,掠夺现象严重,社会矛盾尖锐;适应游牧经济向农耕经济转型需要;儒家思想的影响;前朝立法奠定了基础;统治者积极推动,支持改革。

【详解】(1)北魏法制改革的特点:根据材料“北魏太武帝修改律令,规定:‘大逆不道腰斩,诛其同籍,年十四以下腐刑,女子没县官。害其亲者,轘之。’ ”可推出强调君主权威;根据材料“三千之罪,莫大于不孝,而律不逊父母,罪止髡刑,于理未衷,可更详改。”可推出渗透儒家伦理;根据材料“太武帝以降,对于盗取官财的行为加大了处罚力度,盗劫官私财物者流放至边地,甚至处以死刑。”可推出继承前朝并有所发展;加大盗劫官财的惩处力度。根据材料“北魏前期游牧经济下,官吏依靠班赐获得生产生活所需物资,班赐的最大来源是掠夺战争。为了约束官吏,整治秩序,北魏设置赃罪,但贪污仍屡禁不止。孝文帝时期,实行班禄制,为官吏发放俸禄。”可推出犯罪惩戒与制度引导结合。

(2)北魏法制改革的背景:根据材料“拓跋鲜卑本是游牧民族,北魏建国后开始发展农业,到孝文帝时期,确立了以农耕为主的经济模式。随着经济转型,法律制度也发生相应变化。”并结合所学可推出北魏统一北方,封建化进程进一步加快,民族交融的趋势增强,适应游牧经济向农耕经济转型需要;根据材料“北魏前期游牧经济下,官吏依靠班赐获得生产生活所需物资,班赐的最大来源是掠夺战争。”并结合所学可推出北魏初期吏治腐败,掠夺现象严重,社会矛盾尖锐;以及材料中法制改革渗透儒家伦理可见受到儒家思想的影响,且法律制度不断更新,可得出前朝立法奠定了基础以及统治者积极推动,支持改革。

17.(1)特点:士族子弟在科举中占绝对优势;科举选拔的人数较少;尚不完善。(任答2点,言之成理即可)

原因:士族子弟拥有社会和文化优势;平民教育不够发达;非科举选官方式大量存在。(任答2点,言之成理即可)

(2)变化:科举取士身份限制放宽;科举考试进一步完善和严密。

影响:改变了官僚队伍结构;扩大了统治基础;促进了社会阶层的流动;激发了知识分子的参政热情;促进了儒家思想的普及化。

【详解】(1)特点:根据“《两唐书》所记载的830名唐代进士中,丘族子弟达589人,占总数的70.96%;小姓约109人,占13:213%;两者合占84.10%,寒素家子弟132人,仅占总数的15.9%。”得出士族子弟在科举中占绝对优势;科举选拔的人数较少;尚不完善。原因:根据“并凭借其深厚的家庭文化素养、家学传统及社会关系基础,在科举考试中获得极大成功。”得出士族子弟拥有社会和文化优势;结合所学可得出平民教育不够发达;非科举选官方式大量存在。

(2)变化:根据“可以说,到了宋代,科举取士几乎已无任何身份上的限制了”得出科举取士身份限制放宽;科举考试进一步完善和严密。影响:结合所学可得出改变了官僚队伍结构;扩大了统治基础;促进了社会阶层的流动;激发了知识分子的参政热情;促进了儒家思想的普及化。

18.(1)背景:国家强盛安定;中外交流频繁;民族文化交融;丝路贸易频繁;宫廷乐舞发展;玄宗喜好音乐。

(2)赞美开元年间的霓裳曲为盛世雅乐。说明:开元年间政通人和;突出乐曲教化功能。批评天宝年间的霓裳曲是乱雅俗乐。说明:安史之乱后唐朝走向衰落;“乐与政通”思想的影响;夷夏观念的影响。

【详解】(1)背景:根据“唐玄宗(685—762年)爱好演奏琵琶等乐器。开元年间,玄宗创制法曲”可结合唐朝的背景概括,可得出国家强盛安定;中外交流频繁;民族文化交融;丝路贸易频繁;宫廷乐舞发展;玄宗喜好音乐。

(2)根据“法曲法曲歌大定,积德重熙有馀庆。永徽之人舞而咏,法曲法曲舞霓裳。政和世理音洋洋,开元之人乐且康。法曲法曲合夷歌,夷声邪乱华声和。”可得出赞美开元年间的霓裳曲为盛世雅乐。说明:结合唐朝的社会发展状况可得出开元年间政通人和;突出乐曲教化功能。批评天宝年间的霓裳曲是乱雅俗乐。说明:安史之乱后唐朝走向衰落;“乐与政通”思想的影响;夷夏观念的影响。

19.(1)采取了和亲政策。其基本的出发点是实现唐蕃和平友好交往。

(2)观点:不以武力迫使少数民族顺从。依据:前秦败亡的史实。启示:应以民族平等的原则促进民族团结。

(3)方式:册封、和亲、会盟、战争、设置机构。特点:政策开明,措施灵活,方式多样,因俗而治

【详解】(1)根据材料“降(嫁)彼吐蕃赞普”可分析得出采取了和亲政策。

根据材料“更敦和好”可分析得出其基本的出发点是实现唐蕃和平友好交往。

(2)观点:根据材料“兵者凶器,不得已而用之”可分析得出不以武力迫使少数民族顺从。

依据:根据材料“苻坚自恃兵强,欲必吞晋室,兴兵百万,一举而亡”可分析得出前秦败亡的史实。

启示:结合所学可分析得出应以民族平等的原则促进民族团结。

(3)方式:根据材料“更敦和好”、“兵者凶器,不得已而用之”并结合所学可分析得出册封、和亲、会盟、战争、设置机构。

特点:结合唐朝对少数民族政权的不同政策可分析得出政策开明,措施灵活,方式多样,因俗而治。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.西晋初年,为了利用宗室拱卫皇权,分封了许多同姓王;设置辖区广大的都督区,由同姓王担任都督,掌握军队,镇守地方,称“宗王出镇”。这些措施的影响是( )

A.阻碍郡县制的推行 B.有利于民族的交融

C.造成了剧烈的战乱 D.维系了西晋的统治

2.480年,孝文帝至廷尉、籍坊的两所监狱,引见诸囚。同年闰七月,又亲自录囚,“轻者皆免之”。496年,下诏说∶“法为治要,民命尤重。在京之囚,悉命条奏,朕将亲案,以时议决。”孝文帝的上述举措( )

A.旨在巩固北魏王朝的正统地位 B.弘扬了中原先进的法治文明

C.促进了北方社会经济的繁荣 D.利于缓和当时尖锐的社会矛盾

3.东汉末至魏晋南北朝,匈奴与其他民族交融的情况如图所示。

上图反映了这一时期民族交融( )

A.关键在于文化认同 B.在复杂形势下的趋同性

C.在过程中的互动性 D.呈现出多种多样的方式

4.汉初,王侯拥有较大的置吏权,士人通过举荐、上书、 诸侯王征聘等方式起家于封国。汉武帝以后,封国官吏的选任方式逐渐被朝廷的诏除、举孝廉、征拜代替,起家于封国的官吏只占封国官吏系统的小部分。这一变化( )

A.维护了国家政治统一 B.削弱了地方官员职权

C.有助于提高行政效率 D.确立了儒学正统地位

5.唐诗中有大量描写自然山川的诗作。从地域上看,神奇秀丽的江南、文化底蕴丰厚的中原、奇峭险峻的巴蜀、壮美奇异的边地山水风光尽收其中。以王维、孟浩然为代表的山水田园诗人的诗里,处处体现出诗人们对祖国山河的热爱。这些诗作( )

A.丰富了古代诗歌的体裁 B.体现出对藩镇割据无比痛恨

C.反映了唐代经济的繁荣 D.有利于加强国家认同的观念

6.凤首壶(如图为唐代墓葬出土的唐三彩凤首壶)是唐代器物新出现的风格样式,一般认为是模仿萨珊波斯和粟特(中亚古国)的金银器胡瓶造型而改造成的。这可佐证,唐代( )

A.中亚文化开始影响中国 B.丝绸之路开启文化交流

C.文化上注重兼收与创新 D.异域文化出现异彩纷呈

7.唐代前期,租庸调制的主要纳税对象是农民,中后期的两税法不仅把几乎全国人户作为纳税对象,且规定“户无主客,以现居为簿”。据此可知,两税法( )

A.减轻了农民纳税负担 B.体现了税负公平原则

C.抑制了土地兼并速度 D.以人丁为主进行征税

8.汉代察举制设有专门选拔具有各种特殊人才的“异科”,既包括“勇猛知兵法有道术”,也包括“明经典、法律、法规和懂民政、善理财、长治水”等,如:何并、尹赏等就曾以善于治理民政而被察举为县令。由此可知,设立“异科”( )

A.有利于提升国家的治理能力 B.为门阀政治形成创造了条件

C.旨在践行儒家“学而优则仕” D.完善了察举选拔人才的程序

9.隋唐时期统一多民族国家进一步发展,下列突出反映唐前期统治者推行较为开明的民族政策的是( )

A.对东突厥降众实行“全其部落,顺其土俗”政策

B.要求臣下“广开耳目,求访贤哲”

C.大举征伐高丽

D.与吐蕃会盟“患难相恤,暴掠不作”

10.东汉士大夫所重之名,以美德高行为主,如表列举了当时的几种主要美德。这体现了当时的选官制是( )

久丧 对父母守丧三年或加倍;对举主、故将行孝三年

让爵 父有高面长子应袭,逃避不受,以让其弟

避聘 避聘不就或让亲属

报仇 家有仇怨,奋身图报

报恩 故吏对举主,弟子对业师等

A.科举制 B.宗法制 C.察举制 D.郡县制

11.唐王朝在西南边疆地区对归附的少数民族,设置羁縻府、州、县,封少数民族酋领为都督、刺史、县令,略微加以管束。元初,推行土官制,朝廷对归顺的西南各族首领授予原职,允许世袭,而在其境内派宗王率部驻守以进行监督。这一变化( )

A.实现了对西南边陲的垂直管理 B.反映出当地民族融合趋势加强

C.强化了少数民族文化认同意识 D.利于稳定西南边地的社会秩序

12.东晋及南朝前期,州镇长吏通过征辟僚属,召募部曲等方式培植私人势力。到梁陈时期,朝廷实行“禄米”制度,规范了地方上名目繁多的科调杂敛;同时又规定“州郡县禄米绢布丝绵,当处输台传仓库”。梁陈时期的这些举措( )

A.有利于加强中央集权统治 B.解决了诸侯王之乱的流弊

C.结束了地方财政混乱局面 D.大大缓解了民族间的矛盾

13.中国现存的四大石窟是佛教艺术的典型代表,按建造年代依次为甘肃敦煌莫高窟、甘肃天水麦积山石窟、山西大同云冈石窟和河南洛阳龙门石窟。四大石窟的时空分布可反映出( )

A.佛教不断中国化 B.佛教汉传的方向

C.中国文化的包容性 D.民族的交流融合

14.按吕思勉先生说,中国文化在近代西洋文化影响以前,可以分作三个时期,第一期为先秦两汉,第二期为魏晋隋唐,第三期为宋元明。这三期,恰恰是一个正、反、合。以第二期的魏晋南北朝的文化来说,吕生这“反”的寓意更多是指

A.北方游牧文化的逐渐汉化

B.南北方形成风格迴异的汉胡文化体系

C.思想文化呈现多元化特征

D.主流意识形态的统治地位被动摇

15.西晋至唐初,皇子皇弟封王开府,坐镇地方,手握重权。唐玄宗在京城专门修建一座大宅邸,集中安置诸王,由宦官管理,称为“十王宅”,又仿此建“百孙院”。此后,唐朝沿用该制度。由此可知,唐后期对皇子皇孙的安置( )

A.削弱了藩镇势力 B.强化了分封体制 C.凸显了专制集权 D.动摇了宗法制度

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 拓跋鲜卑本是游牧民族,北魏建国后开始发展农业,到孝文帝时期,确立了以农耕为主的经济模式。随着经济转型,法律制度也发生相应变化。北魏太武帝修改律令,规定:“大逆不道腰斩,诛其同籍,年十四以下腐刑,女子没县官。害其亲者,轘之。”太和十一年(487),孝文帝下诏:“三千之罪,莫大于不孝,而律不逊父母,罪止髡刑,于理未衷,可更详改。”北魏前期游牧经济下,官吏依靠班赐获得生产生活所需物资,班赐的最大来源是掠夺战争。为了约束官吏,整治秩序,北魏设置赃罪,但贪污仍屡禁不止。孝文帝时期,实行班禄制,为官吏发放俸禄。盗罪在历史上由来已久,至迟在西晋时“盗”有了法律意义上的概括。拓跋氏隆兴之时,规定:“盗官物,一备五,私则备十。”太武帝以降,对于盗取官财的行为加大了处罚力度,盗劫官私财物者流放至边地,甚至处以死刑。太和十六年(492),孝文帝亲自勘定流刑:“诏群臣于皇信堂更定律条,流徒限制,帝亲临决之。”流刑自此入律成为正刑。这一系列措施,适应了经济转型带来的一系列变化,为北魏发展打下了坚实的基础。

——摘编自姚周霞《转型前后北魏经济变迁对立法的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北魏法制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析北魏法制改革的背景。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《两唐书》所记载的830名唐代进士中,丘族子弟达589人,占总数的70.96%;小姓约109人,占13:213%;两者合占84.10%,寒素家子弟132人,仅占总数的15.9%。这表明,士族子弟在九品中正制瓦解后,在门阀势力屡遭压抑和打击的情况下,纷纷涌入科举行列,并凭借其深厚的家庭文化素养、家学传统及社会关系基础,在科举考试中获得极大成功。

材料二 唐朝一直规定“工商杂类不得预于仕伍”。唐后期,工商杂类入仕情况已出现,但制度上的限制仍未取消。北宋明确取消了这一限制,使过去一直被排斥于仕途之外的“工商杂类”子弟和边远地区的士人都有了通过科举进入仕途的机会,可以说,到了宋代,科举取士几乎已无任何身份上的限制了。像唐代那样“或父子相继居相位,或累数世而屡显,或终唐之世不绝”的世家豪门在北宋已基本上消失了。

——上述材料均摘编自陈秀宏《科举制度与唐宋士阶层》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代科举的特点及成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋代科举制的变化及影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐玄宗(685—762年)爱好演奏琵琶等乐器。开元年间,玄宗创制法曲(隋唐宫廷燕乐的一种)《霓裳羽衣曲》,不杂夷音,清雅婉转。天宝十三年,玄宗融合边防将领敬献的印度《婆罗门曲》,形成新《霓裳羽衣曲》,主要在宫廷内宴上表演,重大庆典时也向百姓表演。《霓裳羽衣曲》被后世誉为“唐代中原汉乐与西域龟兹乐交融发展的最高艺术成就”。

——蒋远桥《<霓裳羽衣曲>的创制、演变和表演》

材料二 法曲法曲歌大定,积德重熙有馀庆。永徽之人舞而咏,法曲法曲舞霓裳。

政和世理音洋洋,开元之人乐且康。法曲法曲合夷歌,夷声邪乱华声和。

以乱干和天宝末,明年胡尘犯宫阙。乃知法曲本华风,苟能审音与政通。

——唐 白居易《法曲》节选

(1)根据材料一并结合所学知识,分析《霓裳羽衣曲》的诞生背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明白居易对霓裳羽衣曲的评价。

19.阅读材料,回答问题。

史料一 朕之小女,长自宫闱,言适远方,岂不钟念 但朕为人父母,志恤黎元,若允诚祈,更敦和好……降(嫁)彼吐蕃赞普,即以今月二十七日,朕亲自送于郊外。

——《金城公主出降吐蕃制》

史料二 贞观四年,有司上言:“林邑蛮国,表疏不顺,请发兵讨击之。”太宗曰:“兵者凶器,不得已而用之。……自古以来穷兵极武,未有不亡者也。苻坚自恃兵强,欲必吞晋室,兴兵百万,一举而亡。……朕今见此,岂得辄即发兵 ”

——《贞观政要》

(1)史料一表明唐朝统治者采取了怎样的民族政策 其基本的出发点是什么

(2)史料二中唐太宗的基本观点和依据是什么 你从中能得出什么启示

(3)结合所学知识总结唐朝处理与周边各族关系的主要方式和特点是什么?

参考答案:

1.C

【详解】从材料可以看出,西晋大量分封同姓王,同姓王担当政治、军事、地方等重要的官位,带来的后果是剧烈的战乱,比如西晋的“八王之乱”,C项正确;当时郡县制并没有结束,暂时的分封并没有阻碍郡县制的推行,排除A项;这种做法只是体现宗室内部的关系,与民族交融没有直接联系,排除B项;这种做法不利于西晋的统治,排除D项。故选C项。

2.D

【详解】根据材料可知,孝文帝重视法制建设,在实践中贯彻宽刑慎刑的原则,这些举措利于缓和当时尖锐的社会矛盾,D项正确;材料中的措施利于缓和当时尖锐的社会矛盾,未体现巩固北魏王朝的正统地位,排除A项;材料未涉及中原先进的法治文明,排除B项;孝文帝的措施与促进北方社会经济繁荣无直接关系,排除C项。故选D项。

3.B

【详解】根据材料中东汉末至魏晋南北朝,匈奴与其他民族交融的情况,并结合所学可知,魏晋以来,匈奴、鲜卑等少数民族大批内迁,在北方各地和汉族人民杂居相处,各民族人民频繁交往,中原农耕文明和游牧文明相互影响,以游牧民族封建化(汉化)为主,故这一时期民族交融在复杂形势下的趋同性,B项正确;材料未反应这一时期民族交融关键在于文化认同,排除A项;上图未反映这一时期民族交融在过程中的互动性,排除C项;材料未涉及民族交融多种多样的方式,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】根据材料“汉武帝以后,封国官吏的选任方式逐渐被朝廷的诏除、举孝廉、征拜代替,起家于封国的官吏只占封国官吏系统的小部分”可知,汉武帝时期采用察举制,将选官权由封国转移到中央直接控制的郡县,削弱了诸侯国势力,维护了国家政治统一,A项正确;材料属于选官的变化,并不水削弱地方官员职权,排除B项;选官与行政效率无关,排除C项;汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”确立了儒学正统地位,排除D项。故选A项。

5.D

【详解】根据材料“以王维、孟浩然为代表的山水田园诗人的诗里,处处体现出诗人们对祖国山河的热爱”可知,这些诗作有利于加强国家认同的观念,D项正确;材料主要反映了诗人借诗歌表达对祖国山河的热爱,而不是丰富古代诗歌的体裁,排除A项;材料主要表现了诗人对祖国山河的热爱,并未体现对藩镇割据无比痛恨的感情,排除B项;材料并未涉及唐代经济状况,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】凤首壶是唐代模仿外来胡瓶造型而改造的,这体现既吸收外来文化又注重创新的文化特色,C项正确;中亚文化随着汉代丝绸之路的开通就开始影响中国,并开启了文化交流,而不是在唐代才开始,排除A、B两项;材料虽反映了异域文化对唐文化的影响,但不能体现异域文化的异彩纷呈,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】根据材料可知,两税法扩大了征税对象,将以前不纳税的贵族、官僚也纳入了征税对象,这体现了税负公平原则,B项正确;扩大征税对象不等于减少了农民的税额,排除A项;两税法的实行加剧了土地兼并,排除C项;两税法“不以丁身为本”作为征税标准,排除D项。故选B项。

8.A

【详解】根据材料可知,察举制下设的“异科”能够为国家选拔特殊类型的人才,人才类型丰富多样自然会提升国家的治理能力,A项正确;门阀政治是九品中正制依据门第选拔人才的方式,“学而优则仕”是儒家知识分子对学习目标的追求,材料信息均不体现,排除B、C项;“异科”拓展了察举制考察的内容,但与完善察举制的选拔程序无关,排除D项。故选A项。

9.A

【详解】唐朝前期,唐太宗对东突厥降众采取开明政策,在不改变原有部落组织、风俗习惯的情况下,委派突厥贵族管辖,A项正确;“广开耳目,求访贤哲”是取士制度与民族政策无关,排除B项;大举征伐高丽是隋炀帝的活动,排除C项;与吐蕃会盟“患难相恤,暴掠不作”发生在9世纪,属于唐朝后期,排除D项。故选A项。

10.C

【详解】结合所学知识可知,两汉时期的选官制度是察举制,标准是孝廉,因此根据材料时间及标准可以判断出是察举制,C项正确;科举制的标准是考试成绩,排除A项;宗法制的纽带是血缘,排除B项;郡县制是中央集权强化的产物,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】据题干信息可知,对西南少数民族地区的治理政策,由唐朝设置羁縻府、州、县到元朝派遣宗王率部驻守以进行监督,这表明朝廷加强了对西南地区的统治,稳定了西南地区的社会秩序,D项正确;元朝虽在西南地区派宗王率部驻守,以便监督少数民族首领,但仍推行土官制,这说明当时首领还有较大的自主权,所以“实现了中央对地方的垂直管理”的说法不准确,排除A项;题干体现的是朝廷对西南地区管理的加强,不能体现民族融合趋势加强,排除B项;题干没有涉及少数民族文化认同意识,排除C项。故选D项。

12.A

【详解】根据材料“规范了地方上名目繁多的科调杂敛”“州郡县禄米绢布丝绵,当处输台传仓库”等信息可知,陈梁时期,中央收回了州镇的部分培植势力的经济基础,这有利于削弱地方势力,加强中央集权,A项正确;“诸侯王之乱”是在东晋之前,“解决了”也不符合史实,排除B项;“结束了”过于绝对,排除C项;材料中未涉及民族问题,排除D项。故选A项。

13.B

【详解】佛教经由丝绸之路传入中国,而四大石窟的分布基本符合佛教传入中国的路线,B项正确;通过石窟的空间分布只能反映出传播路径,无法体现佛教内容的中国化,排除A项;C项与材料主旨无关,排除C项;佛教属于外来宗教,与民族关系无关,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】结合所学可知,魏晋南北朝时期,科技取得重大成就,出现了佛道儒三教合一的趋势,儒家正统地位受到冲击;体现了民族融合的特色以及带有分裂割据的烙印,南北方形成风格迴异的汉胡文化体系。由此可知,思想文化呈现多元化特征,因此“反”的寓意是指思想文化呈现多元化特征,C项正确;ABD三项均是思想文化呈现多元化特征的表现,排除。故选C项。

15.C

【详解】根据“唐玄宗在京城专门修建一座大宅邸,集中安置诸王,由宦官管理,称为‘十王宅’,又仿此建‘百孙院’”可得出唐后期对皇子皇孙的安置削弱了皇子的权力与势力,是加强专制的体现。C项正确;材料并没有针对藩镇,排除A项;分封制在春秋时期逐步瓦解,排除B项;宗法制度瓦解于春秋战国时期,排除D项。故选C项。

16.(1)特点:强调君主权威;渗透儒家伦理;犯罪惩戒与制度引导结合;继承前朝并有所发展;加大盗劫官财的惩处力度。

(2)背景:北魏统一北方,封建化进程进一步加快,民族交融的趋势增强;北魏初期吏治腐败,掠夺现象严重,社会矛盾尖锐;适应游牧经济向农耕经济转型需要;儒家思想的影响;前朝立法奠定了基础;统治者积极推动,支持改革。

【详解】(1)北魏法制改革的特点:根据材料“北魏太武帝修改律令,规定:‘大逆不道腰斩,诛其同籍,年十四以下腐刑,女子没县官。害其亲者,轘之。’ ”可推出强调君主权威;根据材料“三千之罪,莫大于不孝,而律不逊父母,罪止髡刑,于理未衷,可更详改。”可推出渗透儒家伦理;根据材料“太武帝以降,对于盗取官财的行为加大了处罚力度,盗劫官私财物者流放至边地,甚至处以死刑。”可推出继承前朝并有所发展;加大盗劫官财的惩处力度。根据材料“北魏前期游牧经济下,官吏依靠班赐获得生产生活所需物资,班赐的最大来源是掠夺战争。为了约束官吏,整治秩序,北魏设置赃罪,但贪污仍屡禁不止。孝文帝时期,实行班禄制,为官吏发放俸禄。”可推出犯罪惩戒与制度引导结合。

(2)北魏法制改革的背景:根据材料“拓跋鲜卑本是游牧民族,北魏建国后开始发展农业,到孝文帝时期,确立了以农耕为主的经济模式。随着经济转型,法律制度也发生相应变化。”并结合所学可推出北魏统一北方,封建化进程进一步加快,民族交融的趋势增强,适应游牧经济向农耕经济转型需要;根据材料“北魏前期游牧经济下,官吏依靠班赐获得生产生活所需物资,班赐的最大来源是掠夺战争。”并结合所学可推出北魏初期吏治腐败,掠夺现象严重,社会矛盾尖锐;以及材料中法制改革渗透儒家伦理可见受到儒家思想的影响,且法律制度不断更新,可得出前朝立法奠定了基础以及统治者积极推动,支持改革。

17.(1)特点:士族子弟在科举中占绝对优势;科举选拔的人数较少;尚不完善。(任答2点,言之成理即可)

原因:士族子弟拥有社会和文化优势;平民教育不够发达;非科举选官方式大量存在。(任答2点,言之成理即可)

(2)变化:科举取士身份限制放宽;科举考试进一步完善和严密。

影响:改变了官僚队伍结构;扩大了统治基础;促进了社会阶层的流动;激发了知识分子的参政热情;促进了儒家思想的普及化。

【详解】(1)特点:根据“《两唐书》所记载的830名唐代进士中,丘族子弟达589人,占总数的70.96%;小姓约109人,占13:213%;两者合占84.10%,寒素家子弟132人,仅占总数的15.9%。”得出士族子弟在科举中占绝对优势;科举选拔的人数较少;尚不完善。原因:根据“并凭借其深厚的家庭文化素养、家学传统及社会关系基础,在科举考试中获得极大成功。”得出士族子弟拥有社会和文化优势;结合所学可得出平民教育不够发达;非科举选官方式大量存在。

(2)变化:根据“可以说,到了宋代,科举取士几乎已无任何身份上的限制了”得出科举取士身份限制放宽;科举考试进一步完善和严密。影响:结合所学可得出改变了官僚队伍结构;扩大了统治基础;促进了社会阶层的流动;激发了知识分子的参政热情;促进了儒家思想的普及化。

18.(1)背景:国家强盛安定;中外交流频繁;民族文化交融;丝路贸易频繁;宫廷乐舞发展;玄宗喜好音乐。

(2)赞美开元年间的霓裳曲为盛世雅乐。说明:开元年间政通人和;突出乐曲教化功能。批评天宝年间的霓裳曲是乱雅俗乐。说明:安史之乱后唐朝走向衰落;“乐与政通”思想的影响;夷夏观念的影响。

【详解】(1)背景:根据“唐玄宗(685—762年)爱好演奏琵琶等乐器。开元年间,玄宗创制法曲”可结合唐朝的背景概括,可得出国家强盛安定;中外交流频繁;民族文化交融;丝路贸易频繁;宫廷乐舞发展;玄宗喜好音乐。

(2)根据“法曲法曲歌大定,积德重熙有馀庆。永徽之人舞而咏,法曲法曲舞霓裳。政和世理音洋洋,开元之人乐且康。法曲法曲合夷歌,夷声邪乱华声和。”可得出赞美开元年间的霓裳曲为盛世雅乐。说明:结合唐朝的社会发展状况可得出开元年间政通人和;突出乐曲教化功能。批评天宝年间的霓裳曲是乱雅俗乐。说明:安史之乱后唐朝走向衰落;“乐与政通”思想的影响;夷夏观念的影响。

19.(1)采取了和亲政策。其基本的出发点是实现唐蕃和平友好交往。

(2)观点:不以武力迫使少数民族顺从。依据:前秦败亡的史实。启示:应以民族平等的原则促进民族团结。

(3)方式:册封、和亲、会盟、战争、设置机构。特点:政策开明,措施灵活,方式多样,因俗而治

【详解】(1)根据材料“降(嫁)彼吐蕃赞普”可分析得出采取了和亲政策。

根据材料“更敦和好”可分析得出其基本的出发点是实现唐蕃和平友好交往。

(2)观点:根据材料“兵者凶器,不得已而用之”可分析得出不以武力迫使少数民族顺从。

依据:根据材料“苻坚自恃兵强,欲必吞晋室,兴兵百万,一举而亡”可分析得出前秦败亡的史实。

启示:结合所学可分析得出应以民族平等的原则促进民族团结。

(3)方式:根据材料“更敦和好”、“兵者凶器,不得已而用之”并结合所学可分析得出册封、和亲、会盟、战争、设置机构。

特点:结合唐朝对少数民族政权的不同政策可分析得出政策开明,措施灵活,方式多样,因俗而治。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进