11《十六年前的回忆》第二课时课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 11《十六年前的回忆》第二课时课件(共37张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 137.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第二课时

六年级 下册

十六年前的回忆

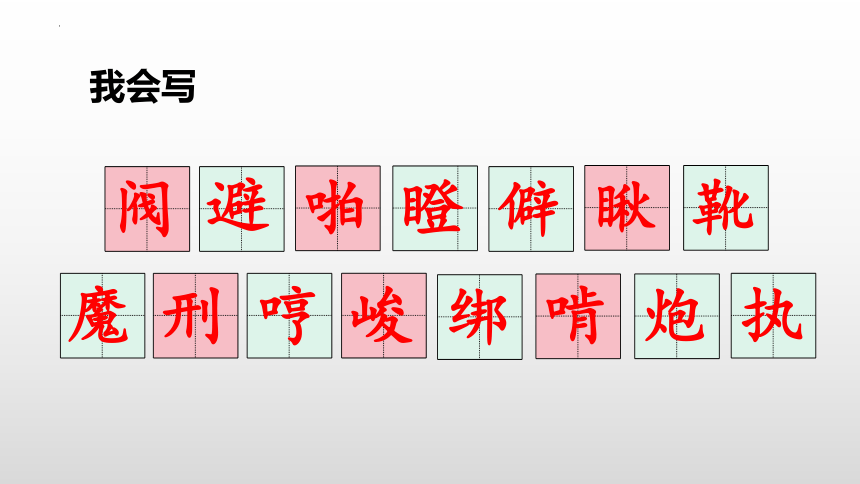

阀

避

僻

瞅

靴

魔

刑

哼

执

啪

瞪

峻

绑

啃

炮

我会写

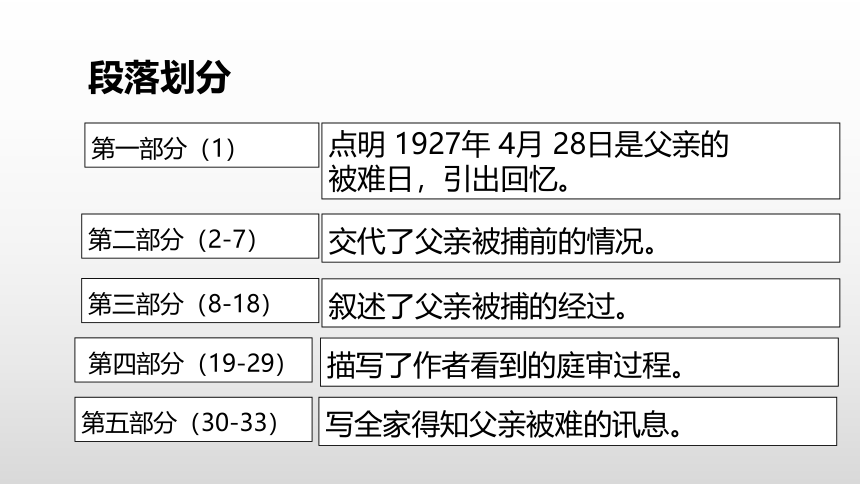

第一部分(1)

点明 1927年 4月 28日是父亲的

被难日,引出回忆。

交代了父亲被捕前的情况。

第二部分(2-7)

叙述了父亲被捕的经过。

第三部分(8-18)

描写了作者看到的庭审过程。

第四部分(19-29)

写全家得知父亲被难的讯息。

第五部分(30-33)

段落划分

同学们想一想本文采用了第几人称的叙述方式,这样的叙述方式有何好处?

作者通篇采用的是第一人称的叙述方式,这样叙述使内容真实可信,有很强的史料价值。

那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。

父亲早出晚归,埋头整理书籍和文件,说明局势紧张。可以体会出李大钊每天起早贪黑、废寝忘食地为革命事业奔忙

同学们说一说“被难日”指什么意思

指李大钊被敌人杀害的日子。

同学们想一想为什么平时慈祥的父亲这一次却含糊地回答我的问题?

作者奇怪地问父亲为什么把书和有字的纸片烧掉时,平时对儿女总是那样“慈祥”“耐心”的李大钊,竟然“含糊”地回答作者的问题,这件事突出地说明李大钊在这一阶段中工作紧张的程度

后来听母亲说,军阀张作霖要派人来检查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。

这句话解开了“我”心中的疑惑,也说明了当时的局势很严峻。

才过了两天,果然出事了。工友阎振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来。第二天,父亲才知道他被抓到警察厅里去了。

同学们想一想工友阎振三的被捕为什么让作者一家替他着急呢

因为“阎振三”是我们党北方革命指挥机关的交通联络员。他被捕预示着敌人正在疯狂地镇压革命,共产党人的处境非常危险

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗 我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢 "

表现出李大钊在严峻的形势下,一心考虑工作需要,不顾自身安危的无私奉献精神。他完全明白形势的险恶、处境的危险,但决不离开自己的工作岗位。

局势越来越严重面对朋友和母亲的劝离,父亲是怎么说的,你从中体会到了什么?

同学们想一想“可怕的一天果然来了”指什么

指李大钊被捕的那天,4月6日早晨

父亲不慌不忙地从抽屉里取出一支闪亮的小手枪,就向外走。

动作描写“不慌不忙”写出了李大钊在危险面前从容不迫。说明他对敌人的到来早有准备,表现出他的临危不惧。

这句话是什么描写?写了什么?

我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

同学们想一想,这句话表达了什么意思?

从这里,我们看到了一个坚强的革命者,也看到了一位慈祥的父亲。

一拥而入,挤满了这间小屋子。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。他们每人拿着一把手枪,枪口对着父亲和我。

父亲保持着他那惯有的严峻的态度,没有向他们讲任何道理。因为他明白,对他们是没有道理可讲的。

请同学们在文中画出描写敌人的词句,你能体会出什么

体现出敌人的凶狠残暴,同时从反面衬托出李大钊沉着、机智、临危不惧的英雄形象,也反映出李大钊对敌人的极度蔑视。

穿灰制服和长筒靴的宪兵,穿便衣的侦探,穿黑制服的警察,一拥而入,挤满了这间小屋子。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。他们每人拿着一把手枪,枪口对着父亲和我。

同学们想一想这段话通过语言和动作描写,体现了什么?

从语言、动作描写体会到了敌人的凶狠残暴。仅仅是父亲和“我” 两个人,敌人却如此兴师动众,与父亲的沉着镇定形成了鲜明的对比。

同学们说一说被捕时父亲的态度说明了什么?

与敌人粗暴、蛮横的态度相对比,父亲保持惯有的严峻态度,也没有同敌人讲任何道理。 表现出他临危不惧、视死如归的革命精神。

父亲瞅了瞅我们,没对我们说一句话。他脸上的表情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。

因为“他的心被一种伟大的力量占据着”对革命事业必胜的信心所以面对敌人严刑拷打不动摇面对亲人不忧伤。

同学们联系上下文说说父亲为什么“安定”“沉着”

在法庭上,我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

同学们说一说这些外表描写说明了什么?

“ 没戴眼镜”“乱蓬蓬的长头发”说明敌人对父亲施了重刑。“ 平静” 说明父亲在经历残酷的折磨后仍保持着对革命事业的坚定信念。“ 慈祥” 充分体现了父亲对亲人深沉的爱。

“她是你最大的孩子吗?”法官指着我问父亲。

“是的,我是最大的。”我怕父亲说出哥哥来,就这样抢着说了。

同学们想一想这段对话表明了什么?

通过对“ 我” 的语言描写表明“ 我” 在父亲的影响下,由之前的害怕、恐惧转变为机智、勇敢地与敌人斗争。

父亲立刻就会意了,接着说:“她是我最大的孩子。我的妻子是个乡下人。我的孩子年纪都还小,她们什么也不懂。一切都跟她们没有关系。”

父亲的话既是对“ 我” 的赞许,也是对家人的关爱。 他希望“我们”能勇敢地活下去。

文章开头写了“1927年4月28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日……”,最后两个自然段写了父亲牺牲后全家人的悲痛心情,并写到要牢记父亲的被难日,“ 4月28日”,与文章的开头形成了照应关系。

1927年 4月 28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日,离现在已经十六年了。

同学们通读课文,说一说课文最后两个自然段与开头有什么关系?想想这样写有何好处?

是前后照应的关系。这样写首尾连贯,使整篇文章显得非常紧凑,同时突出了作者一直把父亲的被害牢记在心的思想感情。

被捕前:烧文件和书籍

被捕时—— 父亲:处变不惊

敌人:心虚、粗暴

法庭上:安定、沉着

被害后:全家沉痛

十

六

年

前

的

回

忆

精神伟大

品质崇高

课文结构

本文通过对李大钊被捕前到被害后的情形的回忆,展现了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人时坚贞不屈的高贵品质,表达了作者对父亲的敬仰与深切的怀念。

课文主旨

一、连一连组词语。

偏

水

苦

肉

躲

外

刑

形

僻

避

绞

饺

课堂练

1.他那披散的长头发中间露出一张苍白的脸,显然是受过苦刑了。( )

2.我又哭了,从地上捡起那张报纸,咬紧牙,又勉强看了一遍。 ( )

外貌描写

动作描写

二、下列句子各属于哪种描写?把答案写在括号里。

三、查词典,写出下列词语的意思。

(1)轻易:____________________________

(2)一拥而入:___________________________

(3)怒气冲冲:___________________________

简单容易;随随便便。

很多人一下子挤了进来

形容非常愤怒

谢谢!再见!

第二课时

六年级 下册

十六年前的回忆

阀

避

僻

瞅

靴

魔

刑

哼

执

啪

瞪

峻

绑

啃

炮

我会写

第一部分(1)

点明 1927年 4月 28日是父亲的

被难日,引出回忆。

交代了父亲被捕前的情况。

第二部分(2-7)

叙述了父亲被捕的经过。

第三部分(8-18)

描写了作者看到的庭审过程。

第四部分(19-29)

写全家得知父亲被难的讯息。

第五部分(30-33)

段落划分

同学们想一想本文采用了第几人称的叙述方式,这样的叙述方式有何好处?

作者通篇采用的是第一人称的叙述方式,这样叙述使内容真实可信,有很强的史料价值。

那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。

父亲早出晚归,埋头整理书籍和文件,说明局势紧张。可以体会出李大钊每天起早贪黑、废寝忘食地为革命事业奔忙

同学们说一说“被难日”指什么意思

指李大钊被敌人杀害的日子。

同学们想一想为什么平时慈祥的父亲这一次却含糊地回答我的问题?

作者奇怪地问父亲为什么把书和有字的纸片烧掉时,平时对儿女总是那样“慈祥”“耐心”的李大钊,竟然“含糊”地回答作者的问题,这件事突出地说明李大钊在这一阶段中工作紧张的程度

后来听母亲说,军阀张作霖要派人来检查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。

这句话解开了“我”心中的疑惑,也说明了当时的局势很严峻。

才过了两天,果然出事了。工友阎振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来。第二天,父亲才知道他被抓到警察厅里去了。

同学们想一想工友阎振三的被捕为什么让作者一家替他着急呢

因为“阎振三”是我们党北方革命指挥机关的交通联络员。他被捕预示着敌人正在疯狂地镇压革命,共产党人的处境非常危险

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗 我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢 "

表现出李大钊在严峻的形势下,一心考虑工作需要,不顾自身安危的无私奉献精神。他完全明白形势的险恶、处境的危险,但决不离开自己的工作岗位。

局势越来越严重面对朋友和母亲的劝离,父亲是怎么说的,你从中体会到了什么?

同学们想一想“可怕的一天果然来了”指什么

指李大钊被捕的那天,4月6日早晨

父亲不慌不忙地从抽屉里取出一支闪亮的小手枪,就向外走。

动作描写“不慌不忙”写出了李大钊在危险面前从容不迫。说明他对敌人的到来早有准备,表现出他的临危不惧。

这句话是什么描写?写了什么?

我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

同学们想一想,这句话表达了什么意思?

从这里,我们看到了一个坚强的革命者,也看到了一位慈祥的父亲。

一拥而入,挤满了这间小屋子。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。他们每人拿着一把手枪,枪口对着父亲和我。

父亲保持着他那惯有的严峻的态度,没有向他们讲任何道理。因为他明白,对他们是没有道理可讲的。

请同学们在文中画出描写敌人的词句,你能体会出什么

体现出敌人的凶狠残暴,同时从反面衬托出李大钊沉着、机智、临危不惧的英雄形象,也反映出李大钊对敌人的极度蔑视。

穿灰制服和长筒靴的宪兵,穿便衣的侦探,穿黑制服的警察,一拥而入,挤满了这间小屋子。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。他们每人拿着一把手枪,枪口对着父亲和我。

同学们想一想这段话通过语言和动作描写,体现了什么?

从语言、动作描写体会到了敌人的凶狠残暴。仅仅是父亲和“我” 两个人,敌人却如此兴师动众,与父亲的沉着镇定形成了鲜明的对比。

同学们说一说被捕时父亲的态度说明了什么?

与敌人粗暴、蛮横的态度相对比,父亲保持惯有的严峻态度,也没有同敌人讲任何道理。 表现出他临危不惧、视死如归的革命精神。

父亲瞅了瞅我们,没对我们说一句话。他脸上的表情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。

因为“他的心被一种伟大的力量占据着”对革命事业必胜的信心所以面对敌人严刑拷打不动摇面对亲人不忧伤。

同学们联系上下文说说父亲为什么“安定”“沉着”

在法庭上,我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

同学们说一说这些外表描写说明了什么?

“ 没戴眼镜”“乱蓬蓬的长头发”说明敌人对父亲施了重刑。“ 平静” 说明父亲在经历残酷的折磨后仍保持着对革命事业的坚定信念。“ 慈祥” 充分体现了父亲对亲人深沉的爱。

“她是你最大的孩子吗?”法官指着我问父亲。

“是的,我是最大的。”我怕父亲说出哥哥来,就这样抢着说了。

同学们想一想这段对话表明了什么?

通过对“ 我” 的语言描写表明“ 我” 在父亲的影响下,由之前的害怕、恐惧转变为机智、勇敢地与敌人斗争。

父亲立刻就会意了,接着说:“她是我最大的孩子。我的妻子是个乡下人。我的孩子年纪都还小,她们什么也不懂。一切都跟她们没有关系。”

父亲的话既是对“ 我” 的赞许,也是对家人的关爱。 他希望“我们”能勇敢地活下去。

文章开头写了“1927年4月28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日……”,最后两个自然段写了父亲牺牲后全家人的悲痛心情,并写到要牢记父亲的被难日,“ 4月28日”,与文章的开头形成了照应关系。

1927年 4月 28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日,离现在已经十六年了。

同学们通读课文,说一说课文最后两个自然段与开头有什么关系?想想这样写有何好处?

是前后照应的关系。这样写首尾连贯,使整篇文章显得非常紧凑,同时突出了作者一直把父亲的被害牢记在心的思想感情。

被捕前:烧文件和书籍

被捕时—— 父亲:处变不惊

敌人:心虚、粗暴

法庭上:安定、沉着

被害后:全家沉痛

十

六

年

前

的

回

忆

精神伟大

品质崇高

课文结构

本文通过对李大钊被捕前到被害后的情形的回忆,展现了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人时坚贞不屈的高贵品质,表达了作者对父亲的敬仰与深切的怀念。

课文主旨

一、连一连组词语。

偏

水

苦

肉

躲

外

刑

形

僻

避

绞

饺

课堂练

1.他那披散的长头发中间露出一张苍白的脸,显然是受过苦刑了。( )

2.我又哭了,从地上捡起那张报纸,咬紧牙,又勉强看了一遍。 ( )

外貌描写

动作描写

二、下列句子各属于哪种描写?把答案写在括号里。

三、查词典,写出下列词语的意思。

(1)轻易:____________________________

(2)一拥而入:___________________________

(3)怒气冲冲:___________________________

简单容易;随随便便。

很多人一下子挤了进来

形容非常愤怒

谢谢!再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐