从明朝建立到清军入关 选择题刷题(含解析)--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

文档属性

| 名称 | 从明朝建立到清军入关 选择题刷题(含解析)--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 179.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-26 20:31:00 | ||

图片预览

文档简介

从明朝建立到清军入关选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.在郑和下西洋的宏大背景下,强劲的海外市场支撑了景德镇青花瓷的生产,也刺激了瓷器新品种的生产和改进。这说明,郑和下西洋( )

A.促进了中华文化的外传与发展 B.推动了青花瓷成为瓷器的主流

C.影响了亚非拉地区的生活方式 D.是世界航海史上最伟大的壮举

2.明太祖废除丞相后,“威权在上,事皆亲决”。成祖时“奏章皆亲览,不假手他人”。宣宗时始有票拟之制,“凡有大事皆与群臣商议,面决可否”。宪宗以后“帝渐疏于政事”,于是票拟、廷议、廷推等决策方式日益重要,并演变成制度。这反映了( )

A.制度建设服从皇权需要 B.皇权受到一定程度制约

C.内阁大臣代行丞相职权 D.决策方式发生根本变化

3.明朝建立后,国内局势不定,倭寇经常登陆骚扰;明太祖于洪武四年诏令“濒海民不得私自出海”。明穆宗即位后,北部鞑靼部落持续进犯,东南沿海频发倭患。1567年,明朝政府宣布解除海禁,允许民间私人远贩东西二洋,开始大规模对海外贸易征税,史称“隆庆开禁”。材料说明( )

A.明政府对东南沿海控制力减弱 B.日本武士入侵加剧了倭患程度

C.海禁严重影响了居民日常生活 D.政府为统治需要调整海洋政策

4.《廿二史札记》卷35《明代宦官》记载:“永乐中,差内官到五府、六部,俱离府部官一丈作揖。途遇公侯驸马,皆下马旁立。今则呼唤府部官如属吏,公侯驸马途遇内官,反回避之,且称以翁父,至大臣则并叩头跪拜矣。”此现象反映的实质是( )

A.宦官掌握决策权力 B.君主集权程度加强

C.中枢机构发生异变 D.六部地位日益下降

5.明熹宗时期,司礼秉笔太监魏忠贤,极受宠信,专断国政,以致人们“只知有忠贤,而不知有皇上”。然而,崇祯帝即位后即逮捕法办,迫其自缢而亡,余党亦被肃清。这反映出明朝( )

A.专制体制的稳定性 B.皇权受到太监钳制

C.内阁失去辅助功能 D.中枢机构发生变化

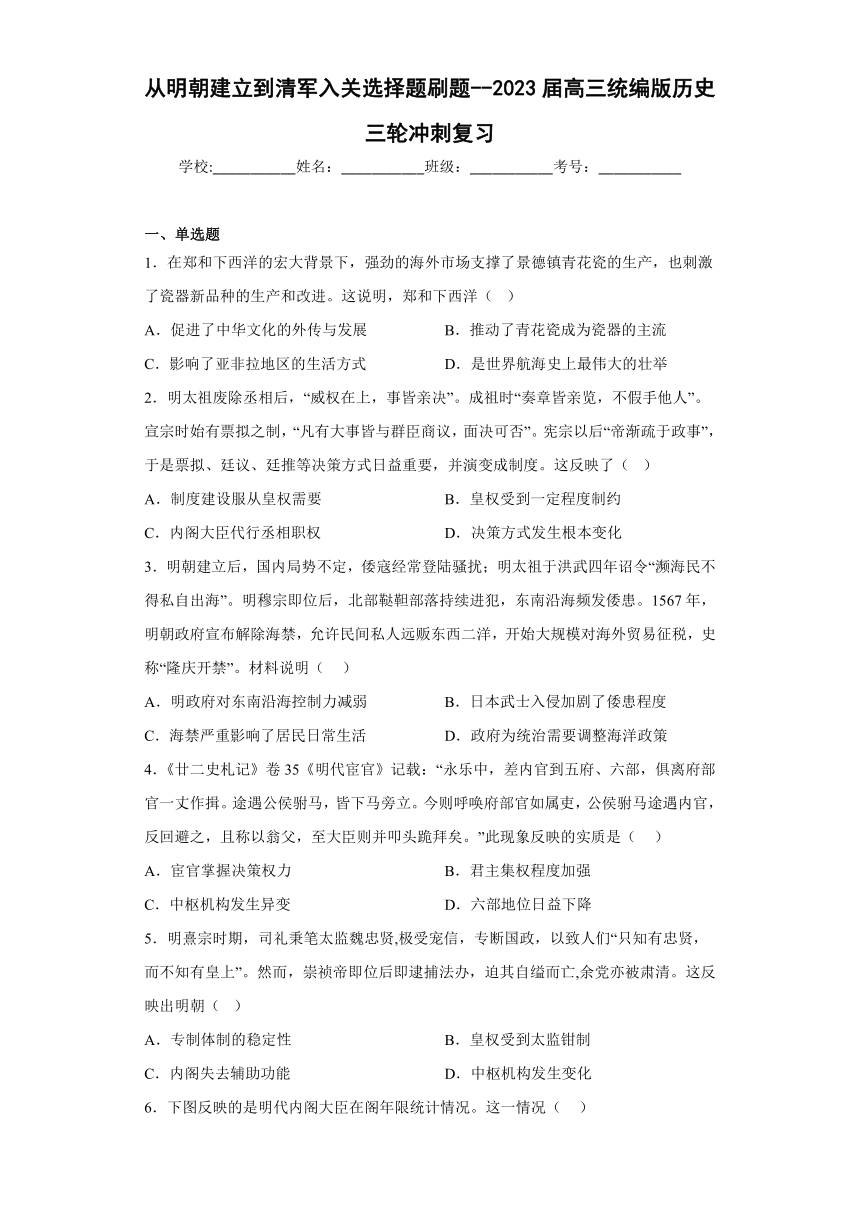

6.下图反映的是明代内阁大臣在阁年限统计情况。这一情况( )

A.表明明朝官僚机构的膨胀 B.削弱了国家政策的稳定性

C.说明内阁的辅助作用不大 D.促进了官僚制度的年轻化

7.1644年紫禁城史无前例地出现过三个皇帝。李自成的军队攻破北京外城后,明思宗于4月25日自缢殉国。6月3日李自成举行登基大典,但第二天就退出北京城。6月5日多尔衮率清军进占北京。10月30日,清顺治帝行定鼎登基礼。以上史事相关的正确结论是( )

A.李自成登基标志着大顺政权建立 B.明思宗自缢标志着明朝灭亡

C.顺治帝定鼎标志着清朝开始建都 D.多尔衮入京标志着清朝统一

8.洪武年间,朱元璋废中书省,直接领导六部等具体职能部门;明成祖在位时,设置内阁辅佐皇帝处理政务;后内阁权力逐渐膨胀,明朝中后期,有些内阁大学士“实则宰相,惟品秩无一定耳”。这说明明代( )

A.并未废除宰相制度 B.皇权专制不断强化

C.中枢机构形同虚设 D.内阁掌握决策权力

9.宰相制度被废除后,管理朝廷政务的吏、户、礼、兵、刑、工六部尚书与都察院之都御史、通政司的通政使、大理寺(督审刑狱)的大理寺卿合称为“九卿”。“九卿”分别理事,各自向皇帝负责。这表明( )

A.中央机构实施分权与制衡原则,有鲜明的民主特色

B.废除丞相后,全国政务归于皇帝,中央集权加强

C.皇帝独揽大权,君主专制空前加强

D.六部的地位相对下降,内阁的地位明显上升

10.明代永乐年间开始派遣宦官到地方或“监军”或“抚夷”,名为镇守中官,到正德年间,势力膨胀,但是嘉靖年间镇守中官制度被皇帝轻易废除。这说明明代( )

A.中枢机构发生变化 B.封建体制的僵化

C.内阁失去辅政功能 D.君主专制的加强

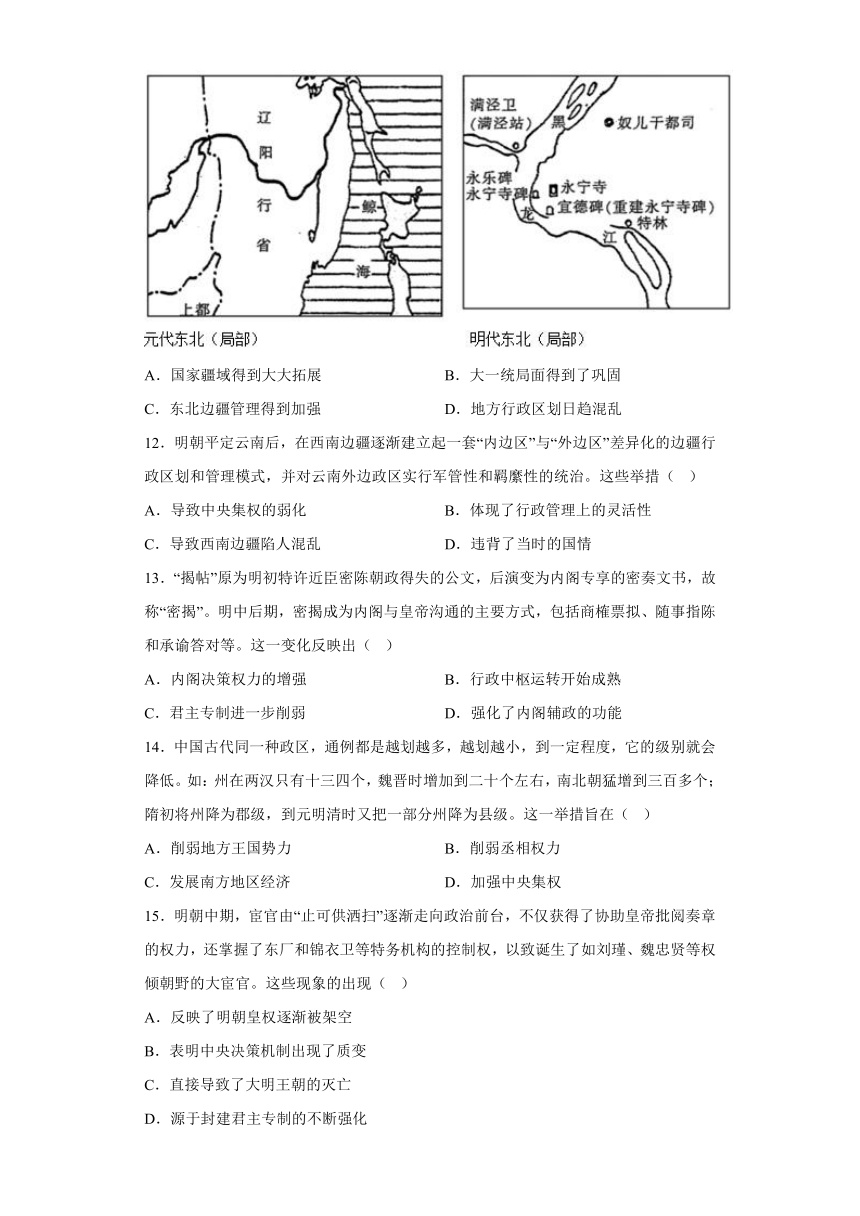

11.据下面两幅图可知,元明时期( )

A.国家疆域得到大大拓展 B.大一统局面得到了巩固

C.东北边疆管理得到加强 D.地方行政区划日趋混乱

12.明朝平定云南后,在西南边疆逐渐建立起一套“内边区”与“外边区”差异化的边疆行政区划和管理模式,并对云南外边政区实行军管性和羁縻性的统治。这些举措( )

A.导致中央集权的弱化 B.体现了行政管理上的灵活性

C.导致西南边疆陷人混乱 D.违背了当时的国情

13.“揭帖”原为明初特许近臣密陈朝政得失的公文,后演变为内阁专享的密奏文书,故称“密揭”。明中后期,密揭成为内阁与皇帝沟通的主要方式,包括商榷票拟、随事指陈和承谕答对等。这一变化反映出( )

A.内阁决策权力的增强 B.行政中枢运转开始成熟

C.君主专制进一步削弱 D.强化了内阁辅政的功能

14.中国古代同一种政区,通例都是越划越多,越划越小,到一定程度,它的级别就会降低。如:州在两汉只有十三四个,魏晋时增加到二十个左右,南北朝猛增到三百多个;隋初将州降为郡级,到元明清时又把一部分州降为县级。这一举措旨在( )

A.削弱地方王国势力 B.削弱丞相权力

C.发展南方地区经济 D.加强中央集权

15.明朝中期,宦官由“止可供洒扫”逐渐走向政治前台,不仅获得了协助皇帝批阅奏章的权力,还掌握了东厂和锦衣卫等特务机构的控制权,以致诞生了如刘瑾、魏忠贤等权倾朝野的大宦官。这些现象的出现( )

A.反映了明朝皇权逐渐被架空

B.表明中央决策机制出现了质变

C.直接导致了大明王朝的灭亡

D.源于封建君主专制的不断强化

16.《明史·职官志》将内阁的核心职责归纳为:"献替可否,奉陈规晦,点检题奏,票拟批答。"票拟的对象是诸司的章奏,表达的是内阁对章奏的处理意见。由此可知,明朝的内阁( )

A.是统领百官的行政机构核心 B.极大地提高了中央行政效率

C.为无实际意义的附庸和点缀 D.依附皇权但拥有一定自主权

17.“(明初内阁大学士)凡上之达下,曰诏,曰诰……皆起草进画,以下之诸司。下之达上,曰题,曰奏……皆审署申覆(意即审查签收,上报或发回)而修画焉,平允乃行之。”材料体现内阁的主要职能是( )

A.协助皇帝处理政务 B.执行国家政令 C.负责监察百官行为 D.裁决军国大事

18.两汉时,丞相谒见皇帝时,皇帝起身,赐丞相座。隋唐时期官员上朝奏事均有座,到宋朝就必须站着,到明朝时则须“众官皆跪”,这说明( )

A.礼仪制度日益完善 B.大臣地位不断削弱

C.官员管理逐渐规范 D.内阁制度日渐成熟

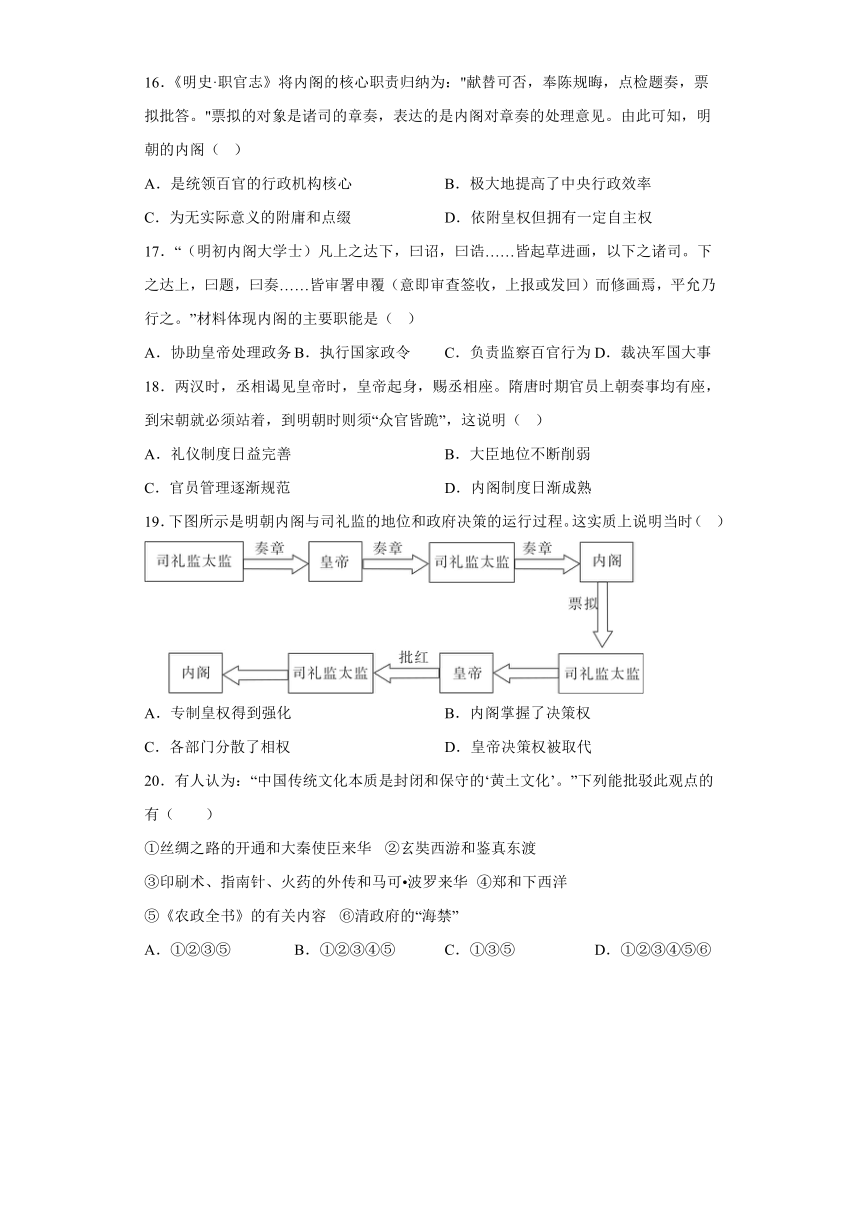

19.下图所示是明朝内阁与司礼监的地位和政府决策的运行过程。这实质上说明当时( )

A.专制皇权得到强化 B.内阁掌握了决策权

C.各部门分散了相权 D.皇帝决策权被取代

20.有人认为:“中国传统文化本质是封闭和保守的‘黄土文化’。”下列能批驳此观点的有( )

①丝绸之路的开通和大秦使臣来华 ②玄奘西游和鉴真东渡

③印刷术、指南针、火药的外传和马可 波罗来华 ④郑和下西洋

⑤《农政全书》的有关内容 ⑥清政府的“海禁”

A.①②③⑤ B.①②③④⑤ C.①③⑤ D.①②③④⑤⑥

参考答案:

1.A

【详解】根据材料“强劲的海外市场支撑了景德镇青花瓷的生产,也刺激了瓷器新品种的生产和改进”可知,郑和下西洋促进了国外青花瓷海外市场的扩大以及国内青花瓷的生产与改进,体现了郑和下西洋促进了以青花瓷为代表的中国文化的外传与发展,A项正确;材料反映了郑和下西洋促进了青花瓷的生产,但没有介绍其他种类瓷器的发展情况,因此不能比较得出青花瓷成为瓷器的主流,排除B项;郑和下西洋涉及范围是亚非地区,不包括拉美地区,排除C项;世界航海史上最伟大的壮举表述不准确,从人类整个历史发展过程看,新航路开辟是航海史上最伟大的壮举,排除D项。故选A项。

2.A

【详解】根据材料并结合所学,明太祖为了加强君主专制,废除丞相,重要政务都亲自处理决定,之后为了辅佐皇帝处理政务,出现了票拟、廷议、廷推等制度,无论是丞相的废除,还是票拟等制度的出现都是皇帝决策的产物,都是服从皇权需要,A项正确;丞相的废除和票拟等制度的出现加强而非制约了皇权,排除B项;内阁是辅佐皇帝处理政务的秘书机构,内阁大臣没有法定的决策权,无法代行丞相职权,排除C项;废除丞相后,军国大事的裁决完全取决于皇帝,同时皇帝在决策过程中或多或少仍然需要大臣的辅助,而后出现的票拟、廷议、廷推等决策方式虽然一定程度上强化了臣下对决策的影响,但没有根本上改变皇权专制、臣下辅助的决策方式,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】明朝初年,为防范倭寇与东南沿海反明势力勾结,朱元璋下诏实行海禁,明朝中后期,面对鞑靼部落进犯和倭患双重打击,为增加财政收入,明穆宗放宽对沿海民间贸易的限制,反映出明朝政府根据实际统治需要调整海洋政策,D项正确;明政府对东南沿海控制力减弱与“开始大规模对海外贸易征税”等不符,排除A项;日本武士入侵加剧了倭患程度只是部分信息,并非材料反映的主要问题,排除B项;海禁严重影响了居民日常生活,并非明朝政府调整海洋政策的主要原因,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】根据材料可知,明代不同时期的宦官地位发生变化。结合所学可知,明中后期,皇帝以司礼监的太监牵制内阁,代掌批红权并导致太监的权力越来越大,宦官的权力来自皇帝的信任,宦官地位的上升实质是君主专制的强化,B项正确;皇帝掌握决策权,而不是宦官,排除A项;材料反映了中枢机构权力的变化,但C项表述是现象,不是实质,排除C项;题干讲述的是宦官地位的变化而不是六部地位的变化,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】材料反映司礼秉笔太监魏忠贤权力的大小甚至生死都掌握在皇帝手中,说明君主专制制度能够削弱专权太监的权力,稳定国家政局,A项正确;“崇祯帝即位后即逮捕法办,迫其自缢而亡,余党亦被肃清”说明太监的权力取决于皇帝的信任,排除B项;材料强调皇帝对太监权力的制约,无法体现内阁辅助功能的丧失,排除C项;明朝皇帝逮捕法办司礼秉笔太监魏忠贤,中枢机构并没有发生变化,排除D项。故选D项。

6.B

【详解】根据材料信息可知,在阁年限在2年以内的明代内阁大臣约占百分之四十,反映相当部分内阁大臣在阁时间短,更换频繁,这削弱了国家政策的稳定性和连续性,B项正确;材料反映明代内阁大臣在阁年限情况,没有呈现官僚机构的冗余或内阁人数的变化,也就是不能得出官僚机构膨胀的结论,排除A项;明代内阁辅佐皇帝处理政务,作用大,排除C项;官僚制度年轻化意思是选拔年富力强年轻干部,优化官僚队伍年龄结构,部分内阁大臣在阁年限短不能说明选拔年轻干部,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】根据材料“李自成的军队攻破北京外城后,明思宗于4月25日自缢殉国。……6月3日李自成举行登基大典,但第二天就退出北京城。……10月30日,清顺治帝行定鼎登基礼。”可知,李自成起义推翻了明王朝的统治,1644年明思宗自缢,标志着明朝灭亡,B项正确;1644年,李自成于西安称帝,国号仍为“大顺”,年号“永昌”。同年,大顺军灭亡明朝。选项表述有误,排除A项;1644年10月,清顺治帝行定鼎登基礼,标志着清王朝由地方政权开始转化为统治全国的中原王朝,排除C项;公元1661年,郑成功收复台湾被认为是清朝统一全国的标志,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】结合所学内容可知,明朝的内阁是皇帝的秘书咨询机构,权力来源于皇帝,所以内阁权力的膨胀恰恰说明了皇权专制的不断强化,B项正确;明代废除了宰相制度,排除A项;“形同虚设”的说法不符合史实,排除C项;明代的内阁始终不是中央一级正式机构,没有掌握决策权,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】根据材料可知,明朝丞相的废除,“六部”“九卿”等分别理事,实际是执行机构,并直接向皇帝负责,说明朝中一切决策大权完全由皇帝掌握,使君主专制空前加强,C项正确;材料中没有体现分权制衡特点,材料体现的是君主专制加强,不是民主,排除A项;材料未提到中央与地方问题,不能体现中央集权加强,排除B项;材料未涉及内阁,排除D项。故选C项。

10.D

【详解】根据材料可知,明正德年间皇帝派到地方的宦官势力膨胀,嘉靖年间皇帝轻易废除此制度。结合所学可知,明朝君主专制得以强化。材料中嘉靖皇帝轻易废除镇守中官制度可以说明君权专制独断的加强。D项正确;材料中镇守中官不属于中枢机构,排除A项;材料反映的君主专制的强化,只是封建体制的组成部分,不能证明该体制就僵化,排除B项;明代内阁是中枢机构,没有失去辅政功能,排除C项。故选D项。

11.C

【详解】依据图示可知,元朝在东北地区实行行省制度,明朝在东北地区设立卫所、奴儿干都司等机构,加强了中央对东北地区的管理,C项正确;两幅图示均涉及在东北地区的管理,并没有扩大疆域,排除A项;两幅图示只是涉及东北地区,反映的是中央对东北地区管理的加强,不能说明大一统局面的巩固,排除B项;元朝在东北地区实行行省制度,明朝在东北地区设立卫所、奴儿干都司等机构,说明地方管理有序,而非“混乱”,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】根据材料“内边区”、“外边区”、“对云南外边政区实行军管性和羁縻性的统治”,并结合所学知识可知,这是明朝边疆控制和政区建置的创新性制度,体现了明朝疆域观在行政管理上的灵活性,B项正确;该措施有利于加强中央集权,排除A项;该措施也有利于保障西南边疆较长时间的稳定,排除C项;该措施适应云南边疆外弧地带复杂的国际地缘政治、地理环境和多样民族性特征,符合当时的国情,排除D项。故选B项。

13.D

【详解】据材料可知,明朝时期密揭成为内阁与皇帝沟通的主要方式,并成为内阁的特权,与明代中后期政治变化有关系,由于密揭涉及内容多且重要性强,故显示了内阁的重要性,强化了内阁辅政的功能,D项正确;密揭内容均是内阁制完善后一贯拥有的权力,不能说决策权力的增强,排除A项;B项材料无从体现,排除B项;C项与史实不符,材料没有体现君主专制进一步削弱,排除C项。故选D项。

14.D

【详解】根据材料“古代同一种政区,通例都是越划越多,越划越小……隋初将州降为郡级,到元明清时又把一部分州降为县级”等信息结合所学知识可知,古代行政区域越划越小,层级降低,这一举措主要是出于加强中央集权的需要,D项正确;材料内容主要体现了中国古代历朝对州郡县行政区划的调整,没有体现对地方王国势力的削弱措施,并且材料所述举措不能削弱地方诸侯势力,排除A项;材料内容主要体现了中央对地方行政体制的调整,没有体现对宰相权力的削弱,无法削弱相权,排除B项;材料所述举措主要是为加强中央对地方的控制,而不是为发展南方地区经济,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】结合所学知识可知,明朝为强化君主专制废除丞相、权分六部,这一举措导致皇帝政务剧增,需要依靠身边亲信如宦官等协助其处理政务,最终导致权倾朝野的大宦官出现,D项正确;宦官权力来源于皇帝,虽然其权倾朝野,但对皇权并不构成实质性威胁,排除A项;本体未涉及决策机制,并且政府的最高决策权始终属于皇帝,排除B项;明朝灭亡的直接原因是李自成攻陷北京,这些现象没有直接导致明朝灭亡,排除C项。故选D项。

16.D

【详解】根据材料“票拟的对象是诸司的章奏,表达的是内阁对章奏的处理意见”可知内阁地位提升,有一定自主权,结合所学知识可知内阁是为皇帝服务的,依附皇权,D项正确;内阁不是法定的权力机构,不能统领百官,排除A项;材料未体现行政效率的提高,且“极大了”的表述过于绝对,排除B项;材料“献替可否,奉陈规晦,点检题奏,票拟批答”体现明朝内阁是为皇帝提供顾问的机构,“无实际意义”的表述不符合史实,排除C项。故选D项。

17.A

【详解】根据“皆审署申覆(意即审查签收,上报或发回)而修画焉,平允乃行之”可知,对于国家政务,在内阁提出处理意见后由皇帝进行决策,这说明内阁的主要职能是协助皇帝处理政务,A项正确;执行国家政令的是六部,排除B项;内阁并不负责监察百官,排除C项;内阁没有决策权,排除D项。故选A项。

18.B

【详解】据题意可知,中国古代的官员从汉代时期丞相可以被赐座,到明代所有官员都要下跪,这说明官员在皇帝面前的地位在下降,大臣的地位不断削弱,排除B项;材料中的变化体现的是大臣地位的削弱,并不是礼仪制度的日益完善和官员管理的逐渐规范,排除AC项;内阁到明代才出现,因此不能说明是内阁逐渐成熟,排除D项。故选B项。

19.A

【详解】 根据示意图可以得出,司礼监太监和内阁都获得了较大权力,而他们的权力是皇帝赋予的,本质上反映皇权的加强,A项正确;决策权始终掌握在皇帝手中,排除B项;结合所学知识,丞相制度已经被废除,排除C项;皇帝掌握决策权,未被取代,排除D项。故选A项。

20.B

【详解】西汉丝绸之路的开通和大秦使臣来华,唐代玄奘西游和鉴真东渡,印刷术、指南针、火药的外传和马可 波罗来华,明代郑和下西洋,《农政全书》记载了西方水利技术,①②③④⑤都反映了中国传统文化是开放的,符合题意,B项正确;清政府的“海禁”,反映了封闭和保守,排除⑥,排除D项;AC项不全面,排除AC项。故选B项。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.在郑和下西洋的宏大背景下,强劲的海外市场支撑了景德镇青花瓷的生产,也刺激了瓷器新品种的生产和改进。这说明,郑和下西洋( )

A.促进了中华文化的外传与发展 B.推动了青花瓷成为瓷器的主流

C.影响了亚非拉地区的生活方式 D.是世界航海史上最伟大的壮举

2.明太祖废除丞相后,“威权在上,事皆亲决”。成祖时“奏章皆亲览,不假手他人”。宣宗时始有票拟之制,“凡有大事皆与群臣商议,面决可否”。宪宗以后“帝渐疏于政事”,于是票拟、廷议、廷推等决策方式日益重要,并演变成制度。这反映了( )

A.制度建设服从皇权需要 B.皇权受到一定程度制约

C.内阁大臣代行丞相职权 D.决策方式发生根本变化

3.明朝建立后,国内局势不定,倭寇经常登陆骚扰;明太祖于洪武四年诏令“濒海民不得私自出海”。明穆宗即位后,北部鞑靼部落持续进犯,东南沿海频发倭患。1567年,明朝政府宣布解除海禁,允许民间私人远贩东西二洋,开始大规模对海外贸易征税,史称“隆庆开禁”。材料说明( )

A.明政府对东南沿海控制力减弱 B.日本武士入侵加剧了倭患程度

C.海禁严重影响了居民日常生活 D.政府为统治需要调整海洋政策

4.《廿二史札记》卷35《明代宦官》记载:“永乐中,差内官到五府、六部,俱离府部官一丈作揖。途遇公侯驸马,皆下马旁立。今则呼唤府部官如属吏,公侯驸马途遇内官,反回避之,且称以翁父,至大臣则并叩头跪拜矣。”此现象反映的实质是( )

A.宦官掌握决策权力 B.君主集权程度加强

C.中枢机构发生异变 D.六部地位日益下降

5.明熹宗时期,司礼秉笔太监魏忠贤,极受宠信,专断国政,以致人们“只知有忠贤,而不知有皇上”。然而,崇祯帝即位后即逮捕法办,迫其自缢而亡,余党亦被肃清。这反映出明朝( )

A.专制体制的稳定性 B.皇权受到太监钳制

C.内阁失去辅助功能 D.中枢机构发生变化

6.下图反映的是明代内阁大臣在阁年限统计情况。这一情况( )

A.表明明朝官僚机构的膨胀 B.削弱了国家政策的稳定性

C.说明内阁的辅助作用不大 D.促进了官僚制度的年轻化

7.1644年紫禁城史无前例地出现过三个皇帝。李自成的军队攻破北京外城后,明思宗于4月25日自缢殉国。6月3日李自成举行登基大典,但第二天就退出北京城。6月5日多尔衮率清军进占北京。10月30日,清顺治帝行定鼎登基礼。以上史事相关的正确结论是( )

A.李自成登基标志着大顺政权建立 B.明思宗自缢标志着明朝灭亡

C.顺治帝定鼎标志着清朝开始建都 D.多尔衮入京标志着清朝统一

8.洪武年间,朱元璋废中书省,直接领导六部等具体职能部门;明成祖在位时,设置内阁辅佐皇帝处理政务;后内阁权力逐渐膨胀,明朝中后期,有些内阁大学士“实则宰相,惟品秩无一定耳”。这说明明代( )

A.并未废除宰相制度 B.皇权专制不断强化

C.中枢机构形同虚设 D.内阁掌握决策权力

9.宰相制度被废除后,管理朝廷政务的吏、户、礼、兵、刑、工六部尚书与都察院之都御史、通政司的通政使、大理寺(督审刑狱)的大理寺卿合称为“九卿”。“九卿”分别理事,各自向皇帝负责。这表明( )

A.中央机构实施分权与制衡原则,有鲜明的民主特色

B.废除丞相后,全国政务归于皇帝,中央集权加强

C.皇帝独揽大权,君主专制空前加强

D.六部的地位相对下降,内阁的地位明显上升

10.明代永乐年间开始派遣宦官到地方或“监军”或“抚夷”,名为镇守中官,到正德年间,势力膨胀,但是嘉靖年间镇守中官制度被皇帝轻易废除。这说明明代( )

A.中枢机构发生变化 B.封建体制的僵化

C.内阁失去辅政功能 D.君主专制的加强

11.据下面两幅图可知,元明时期( )

A.国家疆域得到大大拓展 B.大一统局面得到了巩固

C.东北边疆管理得到加强 D.地方行政区划日趋混乱

12.明朝平定云南后,在西南边疆逐渐建立起一套“内边区”与“外边区”差异化的边疆行政区划和管理模式,并对云南外边政区实行军管性和羁縻性的统治。这些举措( )

A.导致中央集权的弱化 B.体现了行政管理上的灵活性

C.导致西南边疆陷人混乱 D.违背了当时的国情

13.“揭帖”原为明初特许近臣密陈朝政得失的公文,后演变为内阁专享的密奏文书,故称“密揭”。明中后期,密揭成为内阁与皇帝沟通的主要方式,包括商榷票拟、随事指陈和承谕答对等。这一变化反映出( )

A.内阁决策权力的增强 B.行政中枢运转开始成熟

C.君主专制进一步削弱 D.强化了内阁辅政的功能

14.中国古代同一种政区,通例都是越划越多,越划越小,到一定程度,它的级别就会降低。如:州在两汉只有十三四个,魏晋时增加到二十个左右,南北朝猛增到三百多个;隋初将州降为郡级,到元明清时又把一部分州降为县级。这一举措旨在( )

A.削弱地方王国势力 B.削弱丞相权力

C.发展南方地区经济 D.加强中央集权

15.明朝中期,宦官由“止可供洒扫”逐渐走向政治前台,不仅获得了协助皇帝批阅奏章的权力,还掌握了东厂和锦衣卫等特务机构的控制权,以致诞生了如刘瑾、魏忠贤等权倾朝野的大宦官。这些现象的出现( )

A.反映了明朝皇权逐渐被架空

B.表明中央决策机制出现了质变

C.直接导致了大明王朝的灭亡

D.源于封建君主专制的不断强化

16.《明史·职官志》将内阁的核心职责归纳为:"献替可否,奉陈规晦,点检题奏,票拟批答。"票拟的对象是诸司的章奏,表达的是内阁对章奏的处理意见。由此可知,明朝的内阁( )

A.是统领百官的行政机构核心 B.极大地提高了中央行政效率

C.为无实际意义的附庸和点缀 D.依附皇权但拥有一定自主权

17.“(明初内阁大学士)凡上之达下,曰诏,曰诰……皆起草进画,以下之诸司。下之达上,曰题,曰奏……皆审署申覆(意即审查签收,上报或发回)而修画焉,平允乃行之。”材料体现内阁的主要职能是( )

A.协助皇帝处理政务 B.执行国家政令 C.负责监察百官行为 D.裁决军国大事

18.两汉时,丞相谒见皇帝时,皇帝起身,赐丞相座。隋唐时期官员上朝奏事均有座,到宋朝就必须站着,到明朝时则须“众官皆跪”,这说明( )

A.礼仪制度日益完善 B.大臣地位不断削弱

C.官员管理逐渐规范 D.内阁制度日渐成熟

19.下图所示是明朝内阁与司礼监的地位和政府决策的运行过程。这实质上说明当时( )

A.专制皇权得到强化 B.内阁掌握了决策权

C.各部门分散了相权 D.皇帝决策权被取代

20.有人认为:“中国传统文化本质是封闭和保守的‘黄土文化’。”下列能批驳此观点的有( )

①丝绸之路的开通和大秦使臣来华 ②玄奘西游和鉴真东渡

③印刷术、指南针、火药的外传和马可 波罗来华 ④郑和下西洋

⑤《农政全书》的有关内容 ⑥清政府的“海禁”

A.①②③⑤ B.①②③④⑤ C.①③⑤ D.①②③④⑤⑥

参考答案:

1.A

【详解】根据材料“强劲的海外市场支撑了景德镇青花瓷的生产,也刺激了瓷器新品种的生产和改进”可知,郑和下西洋促进了国外青花瓷海外市场的扩大以及国内青花瓷的生产与改进,体现了郑和下西洋促进了以青花瓷为代表的中国文化的外传与发展,A项正确;材料反映了郑和下西洋促进了青花瓷的生产,但没有介绍其他种类瓷器的发展情况,因此不能比较得出青花瓷成为瓷器的主流,排除B项;郑和下西洋涉及范围是亚非地区,不包括拉美地区,排除C项;世界航海史上最伟大的壮举表述不准确,从人类整个历史发展过程看,新航路开辟是航海史上最伟大的壮举,排除D项。故选A项。

2.A

【详解】根据材料并结合所学,明太祖为了加强君主专制,废除丞相,重要政务都亲自处理决定,之后为了辅佐皇帝处理政务,出现了票拟、廷议、廷推等制度,无论是丞相的废除,还是票拟等制度的出现都是皇帝决策的产物,都是服从皇权需要,A项正确;丞相的废除和票拟等制度的出现加强而非制约了皇权,排除B项;内阁是辅佐皇帝处理政务的秘书机构,内阁大臣没有法定的决策权,无法代行丞相职权,排除C项;废除丞相后,军国大事的裁决完全取决于皇帝,同时皇帝在决策过程中或多或少仍然需要大臣的辅助,而后出现的票拟、廷议、廷推等决策方式虽然一定程度上强化了臣下对决策的影响,但没有根本上改变皇权专制、臣下辅助的决策方式,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】明朝初年,为防范倭寇与东南沿海反明势力勾结,朱元璋下诏实行海禁,明朝中后期,面对鞑靼部落进犯和倭患双重打击,为增加财政收入,明穆宗放宽对沿海民间贸易的限制,反映出明朝政府根据实际统治需要调整海洋政策,D项正确;明政府对东南沿海控制力减弱与“开始大规模对海外贸易征税”等不符,排除A项;日本武士入侵加剧了倭患程度只是部分信息,并非材料反映的主要问题,排除B项;海禁严重影响了居民日常生活,并非明朝政府调整海洋政策的主要原因,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】根据材料可知,明代不同时期的宦官地位发生变化。结合所学可知,明中后期,皇帝以司礼监的太监牵制内阁,代掌批红权并导致太监的权力越来越大,宦官的权力来自皇帝的信任,宦官地位的上升实质是君主专制的强化,B项正确;皇帝掌握决策权,而不是宦官,排除A项;材料反映了中枢机构权力的变化,但C项表述是现象,不是实质,排除C项;题干讲述的是宦官地位的变化而不是六部地位的变化,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】材料反映司礼秉笔太监魏忠贤权力的大小甚至生死都掌握在皇帝手中,说明君主专制制度能够削弱专权太监的权力,稳定国家政局,A项正确;“崇祯帝即位后即逮捕法办,迫其自缢而亡,余党亦被肃清”说明太监的权力取决于皇帝的信任,排除B项;材料强调皇帝对太监权力的制约,无法体现内阁辅助功能的丧失,排除C项;明朝皇帝逮捕法办司礼秉笔太监魏忠贤,中枢机构并没有发生变化,排除D项。故选D项。

6.B

【详解】根据材料信息可知,在阁年限在2年以内的明代内阁大臣约占百分之四十,反映相当部分内阁大臣在阁时间短,更换频繁,这削弱了国家政策的稳定性和连续性,B项正确;材料反映明代内阁大臣在阁年限情况,没有呈现官僚机构的冗余或内阁人数的变化,也就是不能得出官僚机构膨胀的结论,排除A项;明代内阁辅佐皇帝处理政务,作用大,排除C项;官僚制度年轻化意思是选拔年富力强年轻干部,优化官僚队伍年龄结构,部分内阁大臣在阁年限短不能说明选拔年轻干部,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】根据材料“李自成的军队攻破北京外城后,明思宗于4月25日自缢殉国。……6月3日李自成举行登基大典,但第二天就退出北京城。……10月30日,清顺治帝行定鼎登基礼。”可知,李自成起义推翻了明王朝的统治,1644年明思宗自缢,标志着明朝灭亡,B项正确;1644年,李自成于西安称帝,国号仍为“大顺”,年号“永昌”。同年,大顺军灭亡明朝。选项表述有误,排除A项;1644年10月,清顺治帝行定鼎登基礼,标志着清王朝由地方政权开始转化为统治全国的中原王朝,排除C项;公元1661年,郑成功收复台湾被认为是清朝统一全国的标志,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】结合所学内容可知,明朝的内阁是皇帝的秘书咨询机构,权力来源于皇帝,所以内阁权力的膨胀恰恰说明了皇权专制的不断强化,B项正确;明代废除了宰相制度,排除A项;“形同虚设”的说法不符合史实,排除C项;明代的内阁始终不是中央一级正式机构,没有掌握决策权,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】根据材料可知,明朝丞相的废除,“六部”“九卿”等分别理事,实际是执行机构,并直接向皇帝负责,说明朝中一切决策大权完全由皇帝掌握,使君主专制空前加强,C项正确;材料中没有体现分权制衡特点,材料体现的是君主专制加强,不是民主,排除A项;材料未提到中央与地方问题,不能体现中央集权加强,排除B项;材料未涉及内阁,排除D项。故选C项。

10.D

【详解】根据材料可知,明正德年间皇帝派到地方的宦官势力膨胀,嘉靖年间皇帝轻易废除此制度。结合所学可知,明朝君主专制得以强化。材料中嘉靖皇帝轻易废除镇守中官制度可以说明君权专制独断的加强。D项正确;材料中镇守中官不属于中枢机构,排除A项;材料反映的君主专制的强化,只是封建体制的组成部分,不能证明该体制就僵化,排除B项;明代内阁是中枢机构,没有失去辅政功能,排除C项。故选D项。

11.C

【详解】依据图示可知,元朝在东北地区实行行省制度,明朝在东北地区设立卫所、奴儿干都司等机构,加强了中央对东北地区的管理,C项正确;两幅图示均涉及在东北地区的管理,并没有扩大疆域,排除A项;两幅图示只是涉及东北地区,反映的是中央对东北地区管理的加强,不能说明大一统局面的巩固,排除B项;元朝在东北地区实行行省制度,明朝在东北地区设立卫所、奴儿干都司等机构,说明地方管理有序,而非“混乱”,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】根据材料“内边区”、“外边区”、“对云南外边政区实行军管性和羁縻性的统治”,并结合所学知识可知,这是明朝边疆控制和政区建置的创新性制度,体现了明朝疆域观在行政管理上的灵活性,B项正确;该措施有利于加强中央集权,排除A项;该措施也有利于保障西南边疆较长时间的稳定,排除C项;该措施适应云南边疆外弧地带复杂的国际地缘政治、地理环境和多样民族性特征,符合当时的国情,排除D项。故选B项。

13.D

【详解】据材料可知,明朝时期密揭成为内阁与皇帝沟通的主要方式,并成为内阁的特权,与明代中后期政治变化有关系,由于密揭涉及内容多且重要性强,故显示了内阁的重要性,强化了内阁辅政的功能,D项正确;密揭内容均是内阁制完善后一贯拥有的权力,不能说决策权力的增强,排除A项;B项材料无从体现,排除B项;C项与史实不符,材料没有体现君主专制进一步削弱,排除C项。故选D项。

14.D

【详解】根据材料“古代同一种政区,通例都是越划越多,越划越小……隋初将州降为郡级,到元明清时又把一部分州降为县级”等信息结合所学知识可知,古代行政区域越划越小,层级降低,这一举措主要是出于加强中央集权的需要,D项正确;材料内容主要体现了中国古代历朝对州郡县行政区划的调整,没有体现对地方王国势力的削弱措施,并且材料所述举措不能削弱地方诸侯势力,排除A项;材料内容主要体现了中央对地方行政体制的调整,没有体现对宰相权力的削弱,无法削弱相权,排除B项;材料所述举措主要是为加强中央对地方的控制,而不是为发展南方地区经济,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】结合所学知识可知,明朝为强化君主专制废除丞相、权分六部,这一举措导致皇帝政务剧增,需要依靠身边亲信如宦官等协助其处理政务,最终导致权倾朝野的大宦官出现,D项正确;宦官权力来源于皇帝,虽然其权倾朝野,但对皇权并不构成实质性威胁,排除A项;本体未涉及决策机制,并且政府的最高决策权始终属于皇帝,排除B项;明朝灭亡的直接原因是李自成攻陷北京,这些现象没有直接导致明朝灭亡,排除C项。故选D项。

16.D

【详解】根据材料“票拟的对象是诸司的章奏,表达的是内阁对章奏的处理意见”可知内阁地位提升,有一定自主权,结合所学知识可知内阁是为皇帝服务的,依附皇权,D项正确;内阁不是法定的权力机构,不能统领百官,排除A项;材料未体现行政效率的提高,且“极大了”的表述过于绝对,排除B项;材料“献替可否,奉陈规晦,点检题奏,票拟批答”体现明朝内阁是为皇帝提供顾问的机构,“无实际意义”的表述不符合史实,排除C项。故选D项。

17.A

【详解】根据“皆审署申覆(意即审查签收,上报或发回)而修画焉,平允乃行之”可知,对于国家政务,在内阁提出处理意见后由皇帝进行决策,这说明内阁的主要职能是协助皇帝处理政务,A项正确;执行国家政令的是六部,排除B项;内阁并不负责监察百官,排除C项;内阁没有决策权,排除D项。故选A项。

18.B

【详解】据题意可知,中国古代的官员从汉代时期丞相可以被赐座,到明代所有官员都要下跪,这说明官员在皇帝面前的地位在下降,大臣的地位不断削弱,排除B项;材料中的变化体现的是大臣地位的削弱,并不是礼仪制度的日益完善和官员管理的逐渐规范,排除AC项;内阁到明代才出现,因此不能说明是内阁逐渐成熟,排除D项。故选B项。

19.A

【详解】 根据示意图可以得出,司礼监太监和内阁都获得了较大权力,而他们的权力是皇帝赋予的,本质上反映皇权的加强,A项正确;决策权始终掌握在皇帝手中,排除B项;结合所学知识,丞相制度已经被废除,排除C项;皇帝掌握决策权,未被取代,排除D项。故选A项。

20.B

【详解】西汉丝绸之路的开通和大秦使臣来华,唐代玄奘西游和鉴真东渡,印刷术、指南针、火药的外传和马可 波罗来华,明代郑和下西洋,《农政全书》记载了西方水利技术,①②③④⑤都反映了中国传统文化是开放的,符合题意,B项正确;清政府的“海禁”,反映了封闭和保守,排除⑥,排除D项;AC项不全面,排除AC项。故选B项。

同课章节目录