从隋唐盛世到五代十国 选择题刷题(含解析)--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

文档属性

| 名称 | 从隋唐盛世到五代十国 选择题刷题(含解析)--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 157.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-26 20:32:02 | ||

图片预览

文档简介

从隋唐盛世到五代十国选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

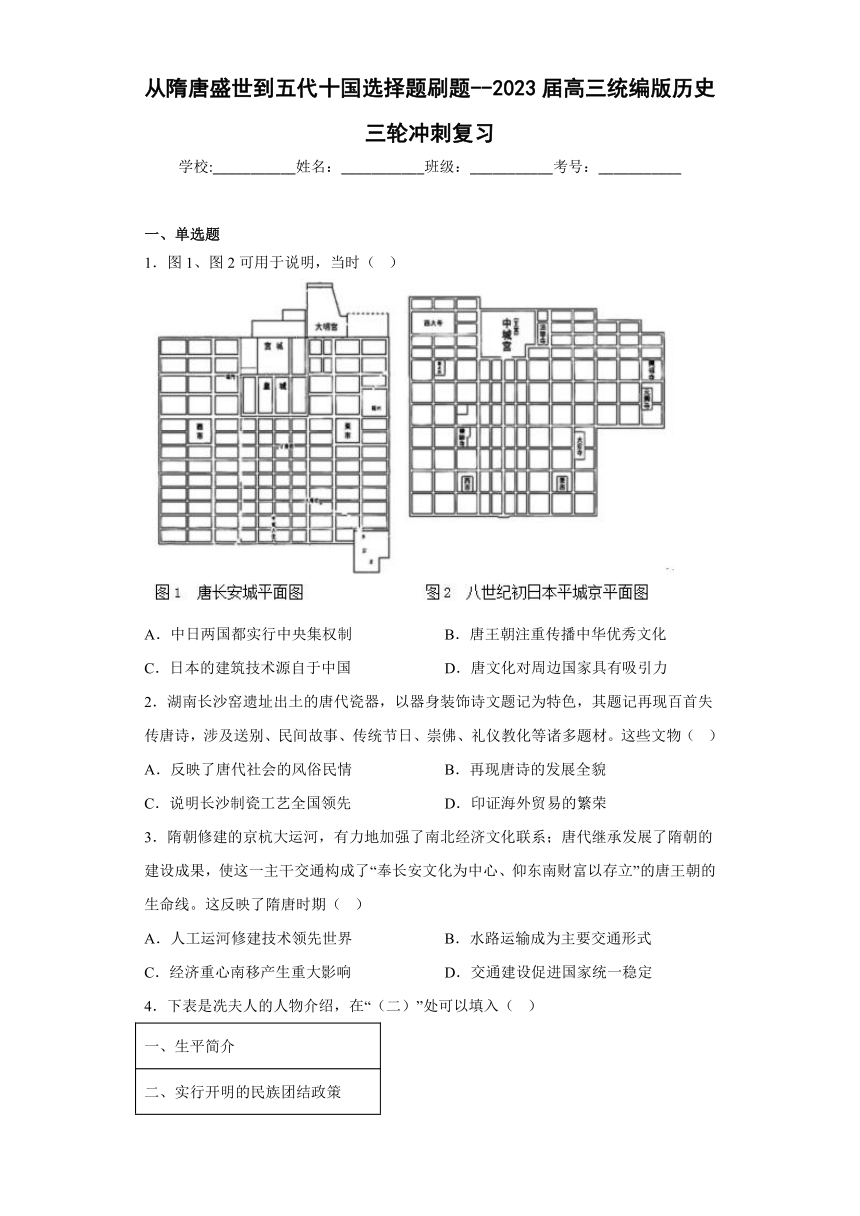

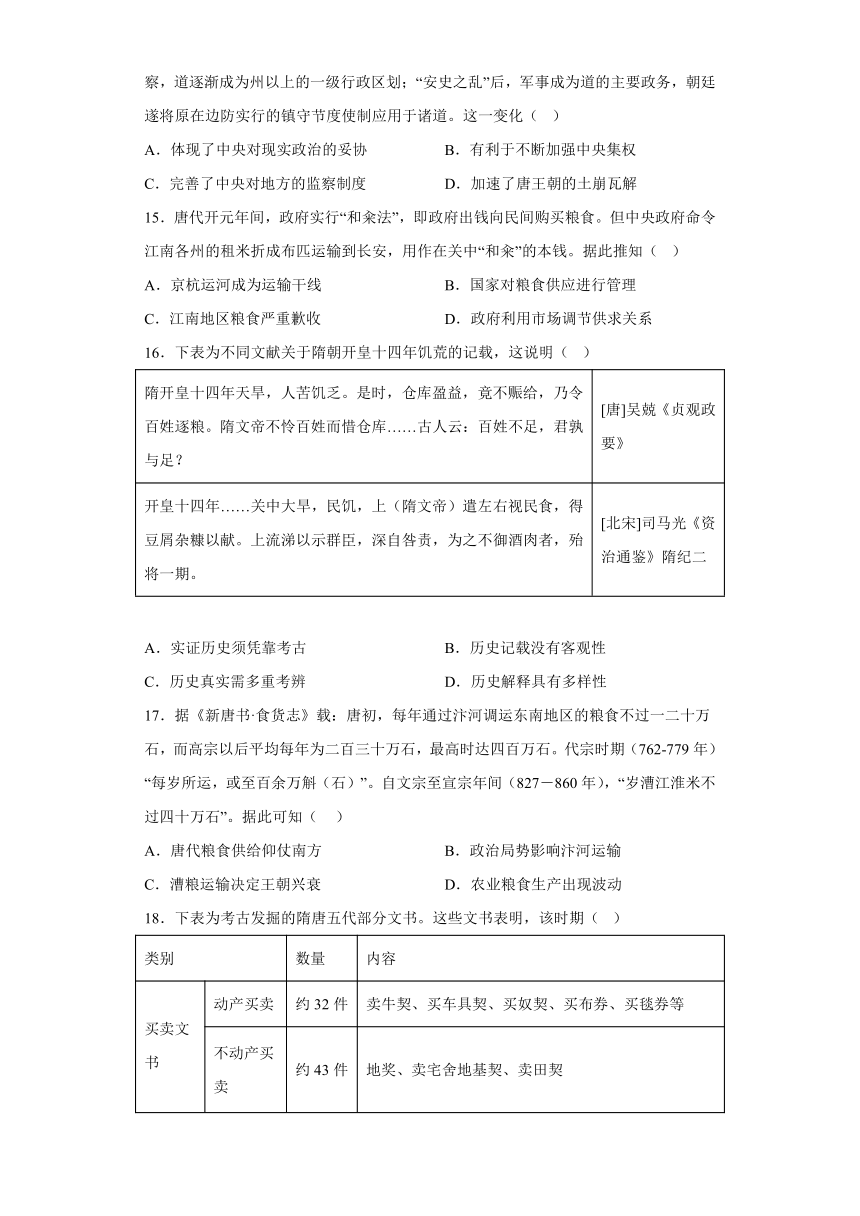

1.图1、图2可用于说明,当时( )

A.中日两国都实行中央集权制 B.唐王朝注重传播中华优秀文化

C.日本的建筑技术源自于中国 D.唐文化对周边国家具有吸引力

2.湖南长沙窑遗址出土的唐代瓷器,以器身装饰诗文题记为特色,其题记再现百首失传唐诗,涉及送别、民间故事、传统节日、崇佛、礼仪教化等诸多题材。这些文物( )

A.反映了唐代社会的风俗民情 B.再现唐诗的发展全貌

C.说明长沙制瓷工艺全国领先 D.印证海外贸易的繁荣

3.隋朝修建的京杭大运河,有力地加强了南北经济文化联系;唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期( )

A.人工运河修建技术领先世界 B.水路运输成为主要交通形式

C.经济重心南移产生重大影响 D.交通建设促进国家统一稳定

4.下表是冼夫人的人物介绍,在“(二)”处可以填入( )

一、生平简介

二、实行开明的民族团结政策

三、反对分裂,拥护统一

(一)支持陈朝削弱豪强割据

(二)……

四、余论

A.与匈奴进行和亲 B.推行屯戍政策开发边疆

C.助隋朝统一岭南 D.多次派遣子弟入唐学习

5.史家常常把西汉和唐朝两个朝代并称,认为其历史的发展有许多相似之处,主要有( )

①都在全国划分监察区派官员巡察②都曾出现繁荣稳定的治世局面

③都始终采取尊崇儒术的思想政策④都曾设机构加强对西域的管理

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.有学者在评价隋唐大运河时认为:作为南北运输主动脉的大运河是帝国的生命线,它勾连起各个经济区域,并把南方的漕粮等贡物运到北方政治中心和边防要地,解决了经济重心与政治中心的地理分离问题。该学者意在强调隋唐大运河( )

A.有利于巩固国家的统治 B.促进了南北经济的交流

C.消除了王朝边疆的安全隐患 D.推动了古代政治中心的转移

7.根据下表可知,大运河的开凿( )

开凿时间 河道走向 起止点

隋朝运河 隋炀帝时期 以洛阳为中心点,呈纵横形状 涿郡-余杭

元朝运河 元世祖时期 呈南北垂直形状 大都-杭州

A.加快了经济重心不断南移的步伐 B.促进了南北方的经济文化交流

C.推动了封建王朝统治区域的扩大 D.扩大了中华文明的国际影响力

8.唐代不仅有象征着丰收的丝绸图案,更有了以丰收命名的丝绸,如“瑞绫”“散花绫”等。散花绫是河北道邢州的特产,“散花”即“撒花”之意,在黄底上撤满白色的四瓣碎花,寓意为天空撇下了满天飞雪,瑞雪飞舞丰年到。这反映了( )

A.中华民族的农耕意识 B.唐代昂扬上进的时代风貌

C.丝织技术的时代转型 D.唐代中西文化交流的频繁

9.下表为史籍中关于唐代扬州社会发展状况的描述。这些材料集中反映了当时扬州( )

内容 出处

江南药少淮南有……扬州喧喧卖药市 《买药歌送杨山人》

(扬州)侨寄衣冠及工商等多侵街造宅,行旅拥弊 《旧唐书》

十里长街市井连,月明桥上看神仙 《纵游淮南》

富商巨贾,动逾百数 《广陵妖乱志》

A.萌生新的生产关系 B.区域经济差异日益淡化

C.商业经济较为繁荣 D.商品的构成发生了变化

10.有学者引用《新唐书·兵志》对“镇”的记载:“唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇。”并指出镇的分布极不平衡,“两京与太湖流域几乎无镇”。而到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为“兼烟火公事”的官员。据此可知,宋朝( )

A.商品经济发展推动市镇发展 B.经济功能成为市镇的唯一功能

C.政府奉行“守内虚外”的政策 D.行政建制发展源于区域间差异

11.在新疆吐鲁番西10千米处发现的交河故城,被确认为唐朝在贞观十四年(640年)设置的安西都护府所在地。这可以帮助研究唐朝( )

A.对西突厥政权加强战略部署 B.对吐蕃地方政权的有效管理

C.对天山以北的西域有效控制 D.对东突厥汗国的反攻与灭亡

12.六朝时期,江南世家大族、高官和文人士大夫喜好到深山中探寻美景。而到了唐朝尤其是中唐以后,苏州的太湖、金陵的秦淮河、杭州的西湖等则成为江南闻名天下的旅游名胜。这一变化的出现主要是由于( )

A.城市经济的进步 B.经济重心的南移

C.坊市制度的变革 D.国家统一的实现

13.我国古代习惯把从西域传入中原之物冠以“胡”称。据《资治通鉴》记载,安史之乱时唐玄宗逃至成阳集贤宫,饥饿困顿之际,杨国忠买胡饼献上。此外,在唐代街市上销售胡饼的店铺随处可见。这反映出( )

A.文化交流影响社会生活 B.民族之间的相互融合

C.先进文明强大的吸引力 D.胡汉差异的逐渐消失

14.公元733年,唐玄宗改唐初的10道为15道,置采访、观察使以常驻,使其主管监察,道逐渐成为州以上的一级行政区划;“安史之乱”后,军事成为道的主要政务,朝廷遂将原在边防实行的镇守节度使制应用于诸道。这一变化( )

A.体现了中央对现实政治的妥协 B.有利于不断加强中央集权

C.完善了中央对地方的监察制度 D.加速了唐王朝的土崩瓦解

15.唐代开元年间,政府实行“和籴法”,即政府出钱向民间购买粮食。但中央政府命令江南各州的租米折成布匹运输到长安,用作在关中“和籴”的本钱。据此推知( )

A.京杭运河成为运输干线 B.国家对粮食供应进行管理

C.江南地区粮食严重歉收 D.政府利用市场调节供求关系

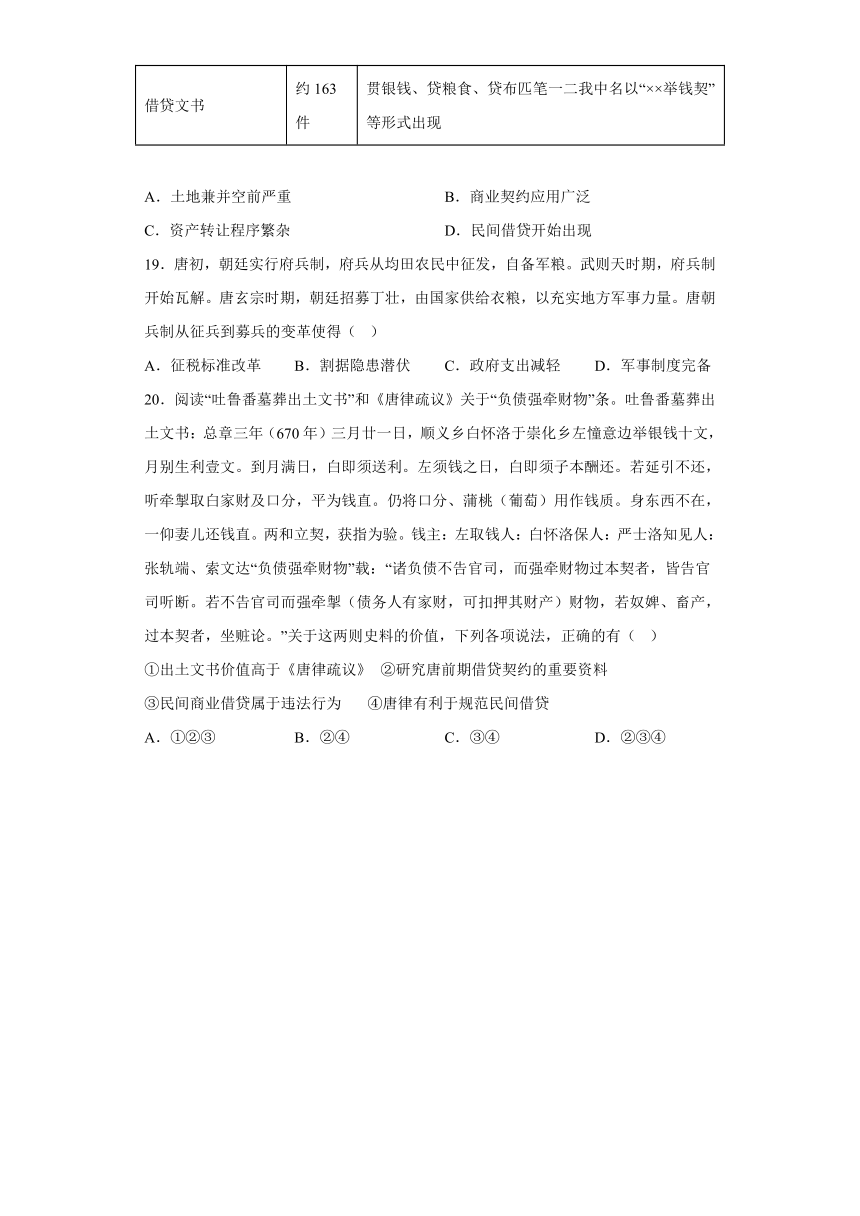

16.下表为不同文献关于隋朝开皇十四年饥荒的记载,这说明( )

隋开皇十四年天旱,人苦饥乏。是时,仓库盈益,竟不赈给,乃令百姓逐粮。隋文帝不怜百姓而惜仓库……古人云:百姓不足,君孰与足? [唐]吴兢《贞观政要》

开皇十四年……关中大旱,民饥,上(隋文帝)遣左右视民食,得豆屑杂糠以献。上流涕以示群臣,深自咎责,为之不御酒肉者,殆将一期。 [北宋]司马光《资治通鉴》隋纪二

A.实证历史须凭靠考古 B.历史记载没有客观性

C.历史真实需多重考辨 D.历史解释具有多样性

17.据《新唐书·食货志》载:唐初,每年通过汴河调运东南地区的粮食不过一二十万石,而高宗以后平均每年为二百三十万石,最高时达四百万石。代宗时期(762-779年)“每岁所运,或至百余万斛(石)”。自文宗至宣宗年间(827-860年),“岁漕江淮米不过四十万石”。据此可知( )

A.唐代粮食供给仰仗南方 B.政治局势影响汴河运输

C.漕粮运输决定王朝兴衰 D.农业粮食生产出现波动

18.下表为考古发掘的隋唐五代部分文书。这些文书表明,该时期( )

类别 数量 内容

买卖文书 动产买卖 约32件 卖牛契、买车具契、买奴契、买布券、买毯券等

不动产买卖 约43件 地奖、卖宅舍地基契、卖田契

借贷文书 约163件 贯银钱、贷粮食、贷布匹笔一二我中名以“××举钱契”等形式出现

A.土地兼并空前严重 B.商业契约应用广泛

C.资产转让程序繁杂 D.民间借贷开始出现

19.唐初,朝廷实行府兵制,府兵从均田农民中征发,自备军粮。武则天时期,府兵制开始瓦解。唐玄宗时期,朝廷招募丁壮,由国家供给衣粮,以充实地方军事力量。唐朝兵制从征兵到募兵的变革使得( )

A.征税标准改革 B.割据隐患潜伏 C.政府支出减轻 D.军事制度完备

20.阅读“吐鲁番墓葬出土文书”和《唐律疏议》关于“负债强牵财物”条。吐鲁番墓葬出土文书:总章三年(670年)三月廿一日,顺义乡白怀洛于崇化乡左憧意边举银钱十文,月别生利壹文。到月满日,白即须送利。左须钱之日,白即须子本酬还。若延引不还,听牵掣取白家财及口分,平为钱直。仍将口分、蒲桃(葡萄)用作钱质。身东西不在,一仰妻儿还钱直。两和立契,获指为验。钱主:左取钱人:白怀洛保人:严士洛知见人:张轨端、索文达“负债强牵财物”载:“诸负债不告官司,而强牵财物过本契者,皆告官司听断。若不告官司而强牵掣(债务人有家财,可扣押其财产)财物,若奴婢、畜产,过本契者,坐赃论。”关于这两则史料的价值,下列各项说法,正确的有( )

①出土文书价值高于《唐律疏议》 ②研究唐前期借贷契约的重要资料

③民间商业借贷属于违法行为 ④唐律有利于规范民间借贷

A.①②③ B.②④ C.③④ D.②③④

参考答案:

1.D

【详解】根据材料“唐长安城平面图......八世纪初日本平城京平面图”结合所学知识可知,唐长安城平面图与八世纪初日本平城京平面图具有高度的相似性,说明唐朝时期,唐文化对周边国家的影响较大,D项正确;中日两国都实行中央集权制,从材料提供的信息无法判定,排除A项;材料中没有体现唐王朝注重传播中华优秀文化,而是唐文化的影响力较大,排除B项;根据材料信息无法判定日本的建筑技术源自于中国,排除C项。故选D项。

2.A

【详解】根据材料“其题记再现百首失传唐诗,涉及送别、民间故事、传统节日、崇佛、礼仪教化等诸多题材”可知,湖南长沙窑遗址出土的唐代瓷器,再现百首失传唐诗,涉及送别、民间故事、传统节日、崇佛、礼仪教化等诸多题材,说明这些文物反映了唐代社会的风俗民情,A项正确;材料描述的是再现百首失传唐诗,而非唐诗的发展全貌,排除B项;材料描述在湖南长沙窑遗址出土的唐代瓷器,无法据此判定长沙制瓷工艺全国领先,排除C项;材料描述湖南长沙窑遗址出土的唐代瓷器再现百首失传唐诗,与海外贸易的繁荣无关,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】根据材料“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”并结合所学可知,隋朝大运河加强了南北经济文化联系,唐代继承发展了隋朝的建设成果,这一主干交通促进南北交流,有利于维护国家的统一稳定,D项正确;没有具体的数据比较,无法得出人工运河修建技术领先世界的结论,排除A项;唐朝水路和陆路都是主要的交通形式,排除B项;材料主旨强调大运河的影响,并没有涉及经济重心南移产生的影响,排除C项。故选D项。

4.C

【详解】根据材料“冼夫人”,“支持陈朝削弱豪强割据”,并结合所学知识可知,我国南越族杰出的首领、领袖冼夫人,是我国岭南地区高凉郡人(其出生地一说在今广东高州市雷洞村,一说在今广东电白县山兜村),梁朝高凉太守(治所今阳江市内)冯宝之妻。公元569年(陈太建元年)冼夫人发兵拒守,并率领当地百越酋长去迎接陈朝派来的车骑将军章昭达,内外夹攻,在洭口大破欧阳纥的水军,并擒获了欧阳纥。公元589年(隋开皇九年),隋文帝派柱国韦洸进军岭南。冼夫人披甲胃,乘高头骏马,张锦伞,带领骁骑护卫诏使裴矩到各州巡抚,岭南地区从此安定。洗夫人为重新建立统一的国家和历史的进步作出了巨大的贡献。所以“(二)”处可以填入助隋朝统一岭南,C项正确;汉匈和亲是中国古代西汉政府对匈奴的最主要策略,排除A项;西汉时期推行屯戍政策开发边疆,排除B项;松赞干布与唐王朝建立政治联系后,即着眼于发展吐蕃文化,培养本民族的知识人才,不断派遣吐蕃子弟入唐学习汉语汉文,学习汉地的文献典籍和治学方法。此外还有日本与朝鲜多次派遣遣唐使入唐学习,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】根据所学,汉武帝将全国划分为13个州部,每州设刺史一人,代表皇帝巡行郡国,依朝廷规定的监察法规纠举豪强和郡国守、相的不法行为。唐太宗将全国分为十道监察区,委派监察官定期或不定期巡回监察。可见西汉和唐朝都在全国划分监察区派官员巡察,①所述符合题意;西汉在汉武帝统治时期达到鼎盛,唐代出现了“贞观之治”“开元盛世”的盛世局面,可见西汉和唐朝都曾出现繁荣稳定的治世局面,②所述符合题意;汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训,尊奉黄老无为思想,采取“与民休息”政策,可见西汉并非始终采取尊崇儒术的思想政策,③所述不符合题意;公元前60年,西汉在乌垒城设置西域都护府,作为管理西域的军政机构。唐朝中央政权加强对西域的管理,先后设置安西都护府和北庭都护府,统辖天山南北。可见西汉和唐朝都曾设机构加强对西域的管理,④所述符合题意。综上,①②④所述符合题意,B项正确;③所述不符合题意,排除A项、C项、D项。故选B项。

6.A

【详解】依据材料“并把南方的漕粮等贡物运到北方政治中心和边防要地,解决了经济重心与政治中心的地理分离问题”,可以看出该学者认为隋朝大运河的开通,有利于巩固国家的统治,A项正确;材料主要涉及的是隋朝大运河的政治作用,排除B项;“消除隐患”,表述绝对,排除C项;材料强调的是其对统治的作用,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】根据图表中的“起止点”可知,不管是隋朝运河还是元朝运河整体上都是南北走向,结合所学知识可知,运河的开凿有利于加强南北方的经济文化交流,B项正确;经济重心南移完成于南宋时期,早于图表中“元朝运河”开凿的时间,排除A项;图表中的“隋朝运河”和“元朝运河”均开凿于其领土范围内,排除C项;图表中未提及开凿大运河的世界性影响,排除D项。故选B项。

8.A

【详解】根据材料中“象征着丰收的丝绸图案”“以丰收命名的丝绸”“瑞雪飞舞丰年到”等信息可知,唐代的丝绸不仅技艺高超,在图案选择上选择承载农业丰收的场景,寄托了唐人对于农业丰收的美好愿景,是中华文明重视农耕技术的时代象征,A项正确;材料与昂扬上进的时代风貌无关,排除B项;丝织技术转型是在元代,排除C项;材料并未涉及中西文化交流,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】根据材料“江南药少淮南有……扬州喧喧卖药市”反映了扬州药材市场的繁荣及其影响地区之广大;“(扬州)侨寄衣冠及工商等多侵衢造宅”反映了商品贸易活动对传统坊市制度的冲击;“十里长街市井连,月明桥上看神仙”反映了扬州都市生活的繁华热闹;“富商巨贾,动逾百数”反映了商人数量多、商业资本雄厚,以上内容从不同角度反映了唐代扬州商业经济的繁荣,C项正确。根据所学知识,唐朝正处于封建社会大发展时期,没有条件萌生新的生产关系排除A项;材料中只提到扬州一个地方,看不出区域之间的经济差异,排除B项;材料没有体现商品构成的变化,排除D项。故选C项。

10.A

【详解】据材料“‘唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇。’并指出镇的分布极不平衡,‘两京与太湖流域几乎无镇’。而到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为‘兼烟火公事’的官员”可知,镇由唐朝时期的最小军事据点转变为宋朝时期商品经济下的拥有正式建制的行政单位,这种转变源于商品经济的发展,国内市场的拓展,A项正确;据材料“到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为‘兼烟火公事’的官员”可知,宋朝时期的“镇”经济功能并非市镇的唯一功能,排除B项;材料未涉及“守内虚外”,C项与材料无关,排除C项;材料并未强调区域差异,排除D项。故选A项。

11.A

【详解】根据所学知识可知,唐朝时周边各族迅速发展,6世纪中叶突厥已经建立政权,后分裂为东、西突厥,隋末唐初,东突厥多次南下,贞观初年,唐军击败并俘获东突厥可汗,东突厥汗国灭亡,唐朝在贞观十四年(640年)设置的安西都护府,初始目的就是为了经略西域,对付当时的强敌西突厥,A项正确;吐蕃地方政权属于西藏地区,材料中的交河故城在新疆地区,排除B项;安西都护府最大管辖范围曾一度完全包括天山南北,在武周时期与北庭都护府分立之后,安西都护府分管天山以南的西域地区,排除C项;东突厥汗国已经在贞观三年(629年)被唐军所灭,排除D项。故选A项。

12.A

【详解】根据材料,六朝时江南文人士大夫出外游览的目的地,主要是远离城市的自然山水。到了唐代,江南人们的游览活动向城市聚集和流动,出现这一变化的主要原因是城市经济的发展,A项正确;经济重心的南移是南宋时完成的,唐朝安史之乱后才开始南移,不是变化的主要原因,排除B项;坊市制度没有大的变革,坊市仍旧分开,排除C项;唐前期国家一直处于统一,材料中的变化是中唐以后出现的,国家统一不是这一变化出现的原因,排除D项。故选A项。

13.A

【详解】根据材料“我国古代习惯把从西域传入中原之物冠以“胡”称”可知,我国古代中原和西域之间存在文化交流,“胡饼”是从西域传入中原的一种饮食,通过材料“唐代街市上销售胡饼的店铺随处可见”可知,文化交流对社会生活的影响大,A项正确;材料体现的是西域少数民族文化对中原民族的影响,不能体现相互性,排除B项;就古代中原农耕文明和少数民族游牧文明相比较,农耕文明更先进,材料体现的是少数民族文化对中原民族文化的影响,不属于先进文明对落后文明的影响,排除C项;D项说法绝对化,材料也没有体现差异的逐渐消失,排除D项。故选A项。

14.A

【详解】根据材料“‘安史之乱’后,军事成为道的主要政务,朝廷遂将原在边防实行的镇守节度使制应用于诸道”并结合所学可知,安史之乱后,中央势微,地方形成藩镇割据的局面,材料中的演变正是中央政府对当时政治形势的妥协,A项正确;安史之乱后,军事成为道的主要政务,且唐政府将镇守节度使制应用于诸道,这使地方易于形成藩镇割据,不利于中央集权,排除B项;材料信息显示地方监察职能在演变中不断弱化,不是“完善”,排除C项;安史之乱后虽然地方节度使掌握地方军政大权,但多数节度使在形式上是服从中央的,客观上延续了唐朝的统治,排除D项。故选A项。

15.D

【详解】根据“即政府出钱向民间购买粮食”以及“中央政府命令江南各州的租米折成布匹运输到长安”可得出政府利用行政手段,对市场的粮食及布等物资进行供需的调节,说明政府利用市场调节供求关系,D项正确;材料没有提到是用京杭运河运输的,排除A项;材料不仅涉及到粮食,还有布匹,因此B项不全面,排除B项;材料只反映政府的调控行为,并不能说明农业的生产情况,排除C项。故选D项。

16.C

【详解】根据材料“隋文帝不怜百姓而惜仓库”,“上流涕以示群臣,深自咎责,为之不御酒肉者,殆将一期。”并结合所学知识可知,题干不同文献对隋朝开皇十四年饥荒的记载,可看出不同时代对同一历史事件解释不同,《贞观政要》记载隋文帝重视仓库存粮,忽视百姓疾苦。《资治通鉴》记载隋文帝重视百姓疾苦,节制酒肉自责内疚,所以历史真实需要多重考辩,C项正确;实证历史须凭靠考古说法错误,排除A项;历史记载没有客观性说法错误,排除B项;历史解释具有多样性与材料无关,排除D项。故选C项。

17.B

【详解】汴河,亦即通济渠,是大运河的一段。唐朝时伴随着江南经济的开发,唐朝中央政府越来越依赖南方的粮食、赋税供给,通过大运河大量调运东南地区的钱粮入京。但材料信息显示,代宗时期(762-779年)漕运数额锐减,自文宗至宣宗年间(827-860年)时数量更低。结合所学知识,755年至763年爆发安史之乱沉重打击了唐朝的统治,唐朝末年,政局动荡,唐朝衰亡,所以题干中的现象与政局有关,即政治局势影响汴河运输,B项正确;A项说法正确,但不能全面反映题干信息,排除A项;“决定”说法不符合史实,排除C项;农业生产情况无从得知,排除D项。故选B项。

18.B

【详解】据表格信息可以看出,隋唐五代的契约文书涉及多种商业活动,说明商业契约应用广泛,B项正确;这些文书不仅仅包括土地买卖的契约,但仅根据这些契约并不足以证明土地兼并空前严重,排除A项;仅根据契约的种类不能体现资产转让的程序是否复杂,排除C项;“开始出现”无法体现体现,排除D项。故选B项。

19.B

【详解】据材料信息可知,唐代兵制从征兵到募兵的变革,使得军队容易形成将帅握兵坐大的弊病,从而为藩镇割据隐患的出现埋下伏笔,B项正确;征税标准的变革,与士兵来源无关,排除A项;征兵到募兵的转变并不能使得军事制度完善,是适应当时均田制破坏背景下提升军事力量的兵制变革,政府的支出是增多了而不是减少,排除CD项。故选B项。

20.B

【详解】两则材料主要涉及民间借贷文书,政府如何处理因借贷造成因负债引发的强牵财物处理,政府允许民间借贷也在规范借贷出现的一些问题,②④正确,B项符合题意;一个属于出土文献史料与《唐律疏议》其史料价值并未有高低之分,要视所研究的问题而言,①错误,排除A项;民间借贷并不属于违法行为,③错误,排除CD项。故选B项。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.图1、图2可用于说明,当时( )

A.中日两国都实行中央集权制 B.唐王朝注重传播中华优秀文化

C.日本的建筑技术源自于中国 D.唐文化对周边国家具有吸引力

2.湖南长沙窑遗址出土的唐代瓷器,以器身装饰诗文题记为特色,其题记再现百首失传唐诗,涉及送别、民间故事、传统节日、崇佛、礼仪教化等诸多题材。这些文物( )

A.反映了唐代社会的风俗民情 B.再现唐诗的发展全貌

C.说明长沙制瓷工艺全国领先 D.印证海外贸易的繁荣

3.隋朝修建的京杭大运河,有力地加强了南北经济文化联系;唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期( )

A.人工运河修建技术领先世界 B.水路运输成为主要交通形式

C.经济重心南移产生重大影响 D.交通建设促进国家统一稳定

4.下表是冼夫人的人物介绍,在“(二)”处可以填入( )

一、生平简介

二、实行开明的民族团结政策

三、反对分裂,拥护统一

(一)支持陈朝削弱豪强割据

(二)……

四、余论

A.与匈奴进行和亲 B.推行屯戍政策开发边疆

C.助隋朝统一岭南 D.多次派遣子弟入唐学习

5.史家常常把西汉和唐朝两个朝代并称,认为其历史的发展有许多相似之处,主要有( )

①都在全国划分监察区派官员巡察②都曾出现繁荣稳定的治世局面

③都始终采取尊崇儒术的思想政策④都曾设机构加强对西域的管理

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.有学者在评价隋唐大运河时认为:作为南北运输主动脉的大运河是帝国的生命线,它勾连起各个经济区域,并把南方的漕粮等贡物运到北方政治中心和边防要地,解决了经济重心与政治中心的地理分离问题。该学者意在强调隋唐大运河( )

A.有利于巩固国家的统治 B.促进了南北经济的交流

C.消除了王朝边疆的安全隐患 D.推动了古代政治中心的转移

7.根据下表可知,大运河的开凿( )

开凿时间 河道走向 起止点

隋朝运河 隋炀帝时期 以洛阳为中心点,呈纵横形状 涿郡-余杭

元朝运河 元世祖时期 呈南北垂直形状 大都-杭州

A.加快了经济重心不断南移的步伐 B.促进了南北方的经济文化交流

C.推动了封建王朝统治区域的扩大 D.扩大了中华文明的国际影响力

8.唐代不仅有象征着丰收的丝绸图案,更有了以丰收命名的丝绸,如“瑞绫”“散花绫”等。散花绫是河北道邢州的特产,“散花”即“撒花”之意,在黄底上撤满白色的四瓣碎花,寓意为天空撇下了满天飞雪,瑞雪飞舞丰年到。这反映了( )

A.中华民族的农耕意识 B.唐代昂扬上进的时代风貌

C.丝织技术的时代转型 D.唐代中西文化交流的频繁

9.下表为史籍中关于唐代扬州社会发展状况的描述。这些材料集中反映了当时扬州( )

内容 出处

江南药少淮南有……扬州喧喧卖药市 《买药歌送杨山人》

(扬州)侨寄衣冠及工商等多侵街造宅,行旅拥弊 《旧唐书》

十里长街市井连,月明桥上看神仙 《纵游淮南》

富商巨贾,动逾百数 《广陵妖乱志》

A.萌生新的生产关系 B.区域经济差异日益淡化

C.商业经济较为繁荣 D.商品的构成发生了变化

10.有学者引用《新唐书·兵志》对“镇”的记载:“唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇。”并指出镇的分布极不平衡,“两京与太湖流域几乎无镇”。而到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为“兼烟火公事”的官员。据此可知,宋朝( )

A.商品经济发展推动市镇发展 B.经济功能成为市镇的唯一功能

C.政府奉行“守内虚外”的政策 D.行政建制发展源于区域间差异

11.在新疆吐鲁番西10千米处发现的交河故城,被确认为唐朝在贞观十四年(640年)设置的安西都护府所在地。这可以帮助研究唐朝( )

A.对西突厥政权加强战略部署 B.对吐蕃地方政权的有效管理

C.对天山以北的西域有效控制 D.对东突厥汗国的反攻与灭亡

12.六朝时期,江南世家大族、高官和文人士大夫喜好到深山中探寻美景。而到了唐朝尤其是中唐以后,苏州的太湖、金陵的秦淮河、杭州的西湖等则成为江南闻名天下的旅游名胜。这一变化的出现主要是由于( )

A.城市经济的进步 B.经济重心的南移

C.坊市制度的变革 D.国家统一的实现

13.我国古代习惯把从西域传入中原之物冠以“胡”称。据《资治通鉴》记载,安史之乱时唐玄宗逃至成阳集贤宫,饥饿困顿之际,杨国忠买胡饼献上。此外,在唐代街市上销售胡饼的店铺随处可见。这反映出( )

A.文化交流影响社会生活 B.民族之间的相互融合

C.先进文明强大的吸引力 D.胡汉差异的逐渐消失

14.公元733年,唐玄宗改唐初的10道为15道,置采访、观察使以常驻,使其主管监察,道逐渐成为州以上的一级行政区划;“安史之乱”后,军事成为道的主要政务,朝廷遂将原在边防实行的镇守节度使制应用于诸道。这一变化( )

A.体现了中央对现实政治的妥协 B.有利于不断加强中央集权

C.完善了中央对地方的监察制度 D.加速了唐王朝的土崩瓦解

15.唐代开元年间,政府实行“和籴法”,即政府出钱向民间购买粮食。但中央政府命令江南各州的租米折成布匹运输到长安,用作在关中“和籴”的本钱。据此推知( )

A.京杭运河成为运输干线 B.国家对粮食供应进行管理

C.江南地区粮食严重歉收 D.政府利用市场调节供求关系

16.下表为不同文献关于隋朝开皇十四年饥荒的记载,这说明( )

隋开皇十四年天旱,人苦饥乏。是时,仓库盈益,竟不赈给,乃令百姓逐粮。隋文帝不怜百姓而惜仓库……古人云:百姓不足,君孰与足? [唐]吴兢《贞观政要》

开皇十四年……关中大旱,民饥,上(隋文帝)遣左右视民食,得豆屑杂糠以献。上流涕以示群臣,深自咎责,为之不御酒肉者,殆将一期。 [北宋]司马光《资治通鉴》隋纪二

A.实证历史须凭靠考古 B.历史记载没有客观性

C.历史真实需多重考辨 D.历史解释具有多样性

17.据《新唐书·食货志》载:唐初,每年通过汴河调运东南地区的粮食不过一二十万石,而高宗以后平均每年为二百三十万石,最高时达四百万石。代宗时期(762-779年)“每岁所运,或至百余万斛(石)”。自文宗至宣宗年间(827-860年),“岁漕江淮米不过四十万石”。据此可知( )

A.唐代粮食供给仰仗南方 B.政治局势影响汴河运输

C.漕粮运输决定王朝兴衰 D.农业粮食生产出现波动

18.下表为考古发掘的隋唐五代部分文书。这些文书表明,该时期( )

类别 数量 内容

买卖文书 动产买卖 约32件 卖牛契、买车具契、买奴契、买布券、买毯券等

不动产买卖 约43件 地奖、卖宅舍地基契、卖田契

借贷文书 约163件 贯银钱、贷粮食、贷布匹笔一二我中名以“××举钱契”等形式出现

A.土地兼并空前严重 B.商业契约应用广泛

C.资产转让程序繁杂 D.民间借贷开始出现

19.唐初,朝廷实行府兵制,府兵从均田农民中征发,自备军粮。武则天时期,府兵制开始瓦解。唐玄宗时期,朝廷招募丁壮,由国家供给衣粮,以充实地方军事力量。唐朝兵制从征兵到募兵的变革使得( )

A.征税标准改革 B.割据隐患潜伏 C.政府支出减轻 D.军事制度完备

20.阅读“吐鲁番墓葬出土文书”和《唐律疏议》关于“负债强牵财物”条。吐鲁番墓葬出土文书:总章三年(670年)三月廿一日,顺义乡白怀洛于崇化乡左憧意边举银钱十文,月别生利壹文。到月满日,白即须送利。左须钱之日,白即须子本酬还。若延引不还,听牵掣取白家财及口分,平为钱直。仍将口分、蒲桃(葡萄)用作钱质。身东西不在,一仰妻儿还钱直。两和立契,获指为验。钱主:左取钱人:白怀洛保人:严士洛知见人:张轨端、索文达“负债强牵财物”载:“诸负债不告官司,而强牵财物过本契者,皆告官司听断。若不告官司而强牵掣(债务人有家财,可扣押其财产)财物,若奴婢、畜产,过本契者,坐赃论。”关于这两则史料的价值,下列各项说法,正确的有( )

①出土文书价值高于《唐律疏议》 ②研究唐前期借贷契约的重要资料

③民间商业借贷属于违法行为 ④唐律有利于规范民间借贷

A.①②③ B.②④ C.③④ D.②③④

参考答案:

1.D

【详解】根据材料“唐长安城平面图......八世纪初日本平城京平面图”结合所学知识可知,唐长安城平面图与八世纪初日本平城京平面图具有高度的相似性,说明唐朝时期,唐文化对周边国家的影响较大,D项正确;中日两国都实行中央集权制,从材料提供的信息无法判定,排除A项;材料中没有体现唐王朝注重传播中华优秀文化,而是唐文化的影响力较大,排除B项;根据材料信息无法判定日本的建筑技术源自于中国,排除C项。故选D项。

2.A

【详解】根据材料“其题记再现百首失传唐诗,涉及送别、民间故事、传统节日、崇佛、礼仪教化等诸多题材”可知,湖南长沙窑遗址出土的唐代瓷器,再现百首失传唐诗,涉及送别、民间故事、传统节日、崇佛、礼仪教化等诸多题材,说明这些文物反映了唐代社会的风俗民情,A项正确;材料描述的是再现百首失传唐诗,而非唐诗的发展全貌,排除B项;材料描述在湖南长沙窑遗址出土的唐代瓷器,无法据此判定长沙制瓷工艺全国领先,排除C项;材料描述湖南长沙窑遗址出土的唐代瓷器再现百首失传唐诗,与海外贸易的繁荣无关,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】根据材料“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”并结合所学可知,隋朝大运河加强了南北经济文化联系,唐代继承发展了隋朝的建设成果,这一主干交通促进南北交流,有利于维护国家的统一稳定,D项正确;没有具体的数据比较,无法得出人工运河修建技术领先世界的结论,排除A项;唐朝水路和陆路都是主要的交通形式,排除B项;材料主旨强调大运河的影响,并没有涉及经济重心南移产生的影响,排除C项。故选D项。

4.C

【详解】根据材料“冼夫人”,“支持陈朝削弱豪强割据”,并结合所学知识可知,我国南越族杰出的首领、领袖冼夫人,是我国岭南地区高凉郡人(其出生地一说在今广东高州市雷洞村,一说在今广东电白县山兜村),梁朝高凉太守(治所今阳江市内)冯宝之妻。公元569年(陈太建元年)冼夫人发兵拒守,并率领当地百越酋长去迎接陈朝派来的车骑将军章昭达,内外夹攻,在洭口大破欧阳纥的水军,并擒获了欧阳纥。公元589年(隋开皇九年),隋文帝派柱国韦洸进军岭南。冼夫人披甲胃,乘高头骏马,张锦伞,带领骁骑护卫诏使裴矩到各州巡抚,岭南地区从此安定。洗夫人为重新建立统一的国家和历史的进步作出了巨大的贡献。所以“(二)”处可以填入助隋朝统一岭南,C项正确;汉匈和亲是中国古代西汉政府对匈奴的最主要策略,排除A项;西汉时期推行屯戍政策开发边疆,排除B项;松赞干布与唐王朝建立政治联系后,即着眼于发展吐蕃文化,培养本民族的知识人才,不断派遣吐蕃子弟入唐学习汉语汉文,学习汉地的文献典籍和治学方法。此外还有日本与朝鲜多次派遣遣唐使入唐学习,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】根据所学,汉武帝将全国划分为13个州部,每州设刺史一人,代表皇帝巡行郡国,依朝廷规定的监察法规纠举豪强和郡国守、相的不法行为。唐太宗将全国分为十道监察区,委派监察官定期或不定期巡回监察。可见西汉和唐朝都在全国划分监察区派官员巡察,①所述符合题意;西汉在汉武帝统治时期达到鼎盛,唐代出现了“贞观之治”“开元盛世”的盛世局面,可见西汉和唐朝都曾出现繁荣稳定的治世局面,②所述符合题意;汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训,尊奉黄老无为思想,采取“与民休息”政策,可见西汉并非始终采取尊崇儒术的思想政策,③所述不符合题意;公元前60年,西汉在乌垒城设置西域都护府,作为管理西域的军政机构。唐朝中央政权加强对西域的管理,先后设置安西都护府和北庭都护府,统辖天山南北。可见西汉和唐朝都曾设机构加强对西域的管理,④所述符合题意。综上,①②④所述符合题意,B项正确;③所述不符合题意,排除A项、C项、D项。故选B项。

6.A

【详解】依据材料“并把南方的漕粮等贡物运到北方政治中心和边防要地,解决了经济重心与政治中心的地理分离问题”,可以看出该学者认为隋朝大运河的开通,有利于巩固国家的统治,A项正确;材料主要涉及的是隋朝大运河的政治作用,排除B项;“消除隐患”,表述绝对,排除C项;材料强调的是其对统治的作用,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】根据图表中的“起止点”可知,不管是隋朝运河还是元朝运河整体上都是南北走向,结合所学知识可知,运河的开凿有利于加强南北方的经济文化交流,B项正确;经济重心南移完成于南宋时期,早于图表中“元朝运河”开凿的时间,排除A项;图表中的“隋朝运河”和“元朝运河”均开凿于其领土范围内,排除C项;图表中未提及开凿大运河的世界性影响,排除D项。故选B项。

8.A

【详解】根据材料中“象征着丰收的丝绸图案”“以丰收命名的丝绸”“瑞雪飞舞丰年到”等信息可知,唐代的丝绸不仅技艺高超,在图案选择上选择承载农业丰收的场景,寄托了唐人对于农业丰收的美好愿景,是中华文明重视农耕技术的时代象征,A项正确;材料与昂扬上进的时代风貌无关,排除B项;丝织技术转型是在元代,排除C项;材料并未涉及中西文化交流,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】根据材料“江南药少淮南有……扬州喧喧卖药市”反映了扬州药材市场的繁荣及其影响地区之广大;“(扬州)侨寄衣冠及工商等多侵衢造宅”反映了商品贸易活动对传统坊市制度的冲击;“十里长街市井连,月明桥上看神仙”反映了扬州都市生活的繁华热闹;“富商巨贾,动逾百数”反映了商人数量多、商业资本雄厚,以上内容从不同角度反映了唐代扬州商业经济的繁荣,C项正确。根据所学知识,唐朝正处于封建社会大发展时期,没有条件萌生新的生产关系排除A项;材料中只提到扬州一个地方,看不出区域之间的经济差异,排除B项;材料没有体现商品构成的变化,排除D项。故选C项。

10.A

【详解】据材料“‘唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇。’并指出镇的分布极不平衡,‘两京与太湖流域几乎无镇’。而到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为‘兼烟火公事’的官员”可知,镇由唐朝时期的最小军事据点转变为宋朝时期商品经济下的拥有正式建制的行政单位,这种转变源于商品经济的发展,国内市场的拓展,A项正确;据材料“到了宋朝,太湖流域等地区的草市发展成镇,镇官也逐渐由镇将转为‘兼烟火公事’的官员”可知,宋朝时期的“镇”经济功能并非市镇的唯一功能,排除B项;材料未涉及“守内虚外”,C项与材料无关,排除C项;材料并未强调区域差异,排除D项。故选A项。

11.A

【详解】根据所学知识可知,唐朝时周边各族迅速发展,6世纪中叶突厥已经建立政权,后分裂为东、西突厥,隋末唐初,东突厥多次南下,贞观初年,唐军击败并俘获东突厥可汗,东突厥汗国灭亡,唐朝在贞观十四年(640年)设置的安西都护府,初始目的就是为了经略西域,对付当时的强敌西突厥,A项正确;吐蕃地方政权属于西藏地区,材料中的交河故城在新疆地区,排除B项;安西都护府最大管辖范围曾一度完全包括天山南北,在武周时期与北庭都护府分立之后,安西都护府分管天山以南的西域地区,排除C项;东突厥汗国已经在贞观三年(629年)被唐军所灭,排除D项。故选A项。

12.A

【详解】根据材料,六朝时江南文人士大夫出外游览的目的地,主要是远离城市的自然山水。到了唐代,江南人们的游览活动向城市聚集和流动,出现这一变化的主要原因是城市经济的发展,A项正确;经济重心的南移是南宋时完成的,唐朝安史之乱后才开始南移,不是变化的主要原因,排除B项;坊市制度没有大的变革,坊市仍旧分开,排除C项;唐前期国家一直处于统一,材料中的变化是中唐以后出现的,国家统一不是这一变化出现的原因,排除D项。故选A项。

13.A

【详解】根据材料“我国古代习惯把从西域传入中原之物冠以“胡”称”可知,我国古代中原和西域之间存在文化交流,“胡饼”是从西域传入中原的一种饮食,通过材料“唐代街市上销售胡饼的店铺随处可见”可知,文化交流对社会生活的影响大,A项正确;材料体现的是西域少数民族文化对中原民族的影响,不能体现相互性,排除B项;就古代中原农耕文明和少数民族游牧文明相比较,农耕文明更先进,材料体现的是少数民族文化对中原民族文化的影响,不属于先进文明对落后文明的影响,排除C项;D项说法绝对化,材料也没有体现差异的逐渐消失,排除D项。故选A项。

14.A

【详解】根据材料“‘安史之乱’后,军事成为道的主要政务,朝廷遂将原在边防实行的镇守节度使制应用于诸道”并结合所学可知,安史之乱后,中央势微,地方形成藩镇割据的局面,材料中的演变正是中央政府对当时政治形势的妥协,A项正确;安史之乱后,军事成为道的主要政务,且唐政府将镇守节度使制应用于诸道,这使地方易于形成藩镇割据,不利于中央集权,排除B项;材料信息显示地方监察职能在演变中不断弱化,不是“完善”,排除C项;安史之乱后虽然地方节度使掌握地方军政大权,但多数节度使在形式上是服从中央的,客观上延续了唐朝的统治,排除D项。故选A项。

15.D

【详解】根据“即政府出钱向民间购买粮食”以及“中央政府命令江南各州的租米折成布匹运输到长安”可得出政府利用行政手段,对市场的粮食及布等物资进行供需的调节,说明政府利用市场调节供求关系,D项正确;材料没有提到是用京杭运河运输的,排除A项;材料不仅涉及到粮食,还有布匹,因此B项不全面,排除B项;材料只反映政府的调控行为,并不能说明农业的生产情况,排除C项。故选D项。

16.C

【详解】根据材料“隋文帝不怜百姓而惜仓库”,“上流涕以示群臣,深自咎责,为之不御酒肉者,殆将一期。”并结合所学知识可知,题干不同文献对隋朝开皇十四年饥荒的记载,可看出不同时代对同一历史事件解释不同,《贞观政要》记载隋文帝重视仓库存粮,忽视百姓疾苦。《资治通鉴》记载隋文帝重视百姓疾苦,节制酒肉自责内疚,所以历史真实需要多重考辩,C项正确;实证历史须凭靠考古说法错误,排除A项;历史记载没有客观性说法错误,排除B项;历史解释具有多样性与材料无关,排除D项。故选C项。

17.B

【详解】汴河,亦即通济渠,是大运河的一段。唐朝时伴随着江南经济的开发,唐朝中央政府越来越依赖南方的粮食、赋税供给,通过大运河大量调运东南地区的钱粮入京。但材料信息显示,代宗时期(762-779年)漕运数额锐减,自文宗至宣宗年间(827-860年)时数量更低。结合所学知识,755年至763年爆发安史之乱沉重打击了唐朝的统治,唐朝末年,政局动荡,唐朝衰亡,所以题干中的现象与政局有关,即政治局势影响汴河运输,B项正确;A项说法正确,但不能全面反映题干信息,排除A项;“决定”说法不符合史实,排除C项;农业生产情况无从得知,排除D项。故选B项。

18.B

【详解】据表格信息可以看出,隋唐五代的契约文书涉及多种商业活动,说明商业契约应用广泛,B项正确;这些文书不仅仅包括土地买卖的契约,但仅根据这些契约并不足以证明土地兼并空前严重,排除A项;仅根据契约的种类不能体现资产转让的程序是否复杂,排除C项;“开始出现”无法体现体现,排除D项。故选B项。

19.B

【详解】据材料信息可知,唐代兵制从征兵到募兵的变革,使得军队容易形成将帅握兵坐大的弊病,从而为藩镇割据隐患的出现埋下伏笔,B项正确;征税标准的变革,与士兵来源无关,排除A项;征兵到募兵的转变并不能使得军事制度完善,是适应当时均田制破坏背景下提升军事力量的兵制变革,政府的支出是增多了而不是减少,排除CD项。故选B项。

20.B

【详解】两则材料主要涉及民间借贷文书,政府如何处理因借贷造成因负债引发的强牵财物处理,政府允许民间借贷也在规范借贷出现的一些问题,②④正确,B项符合题意;一个属于出土文献史料与《唐律疏议》其史料价值并未有高低之分,要视所研究的问题而言,①错误,排除A项;民间借贷并不属于违法行为,③错误,排除CD项。故选B项。

同课章节目录