春秋战国的纷争与变革 选择题刷题(含解析)--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

文档属性

| 名称 | 春秋战国的纷争与变革 选择题刷题(含解析)--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 698.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-26 20:32:27 | ||

图片预览

文档简介

2023届高中历史选择题巧刷之中国古代史—春秋战国的纷争与变革

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.战国时期,各家各派的学者在齐国稷下学宫,自由讲学,著书立说。作为稷下学者论文集的《管子》,属于道家黄老学派的著作。但其中的《任法》篇也说“法者,天下之至道也”;“所谓仁义礼乐者,皆出于法”。这表明( )

A.道家奉行以法治国思想 B.齐国私人讲学风气兴盛

C.战国思想流派彼此融合 D.儒法学派受到民众推崇

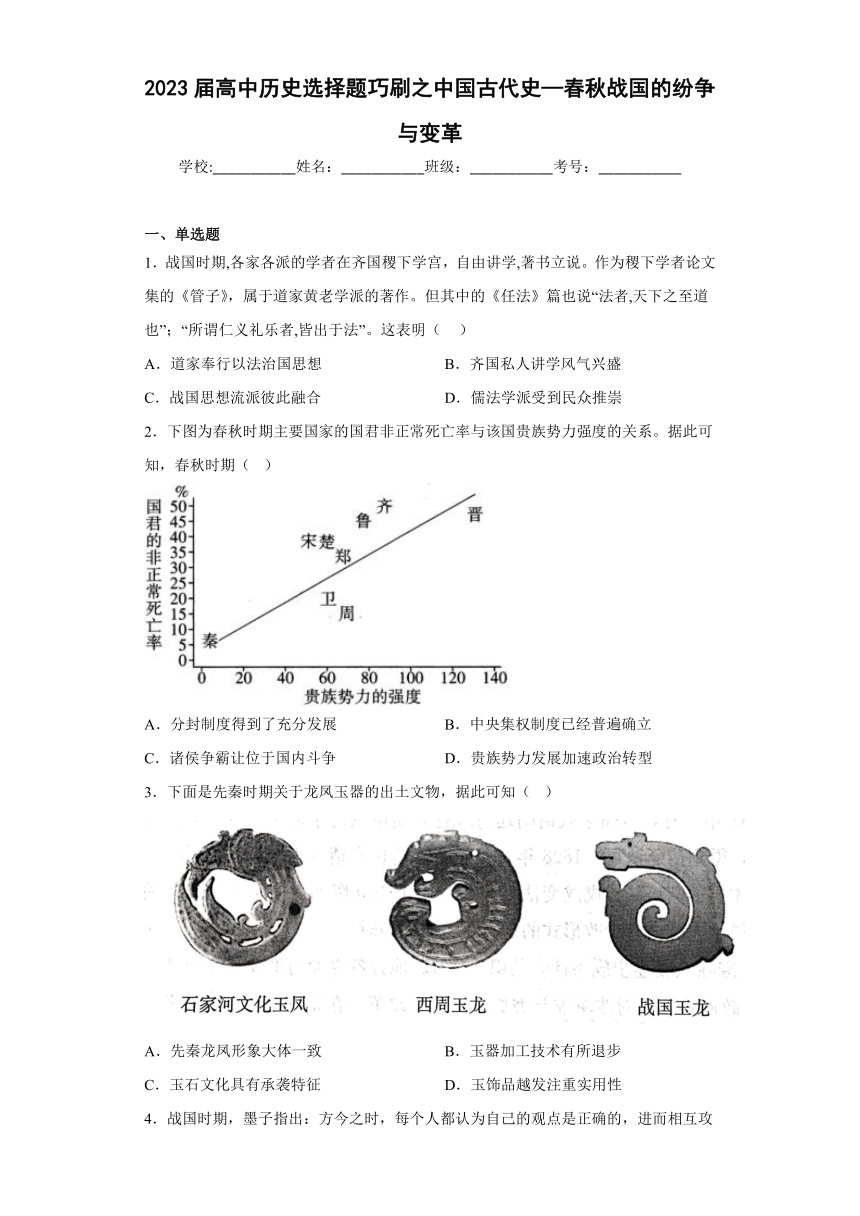

2.下图为春秋时期主要国家的国君非正常死亡率与该国贵族势力强度的关系。据此可知,春秋时期( )

A.分封制度得到了充分发展 B.中央集权制度已经普遍确立

C.诸侯争霸让位于国内斗争 D.贵族势力发展加速政治转型

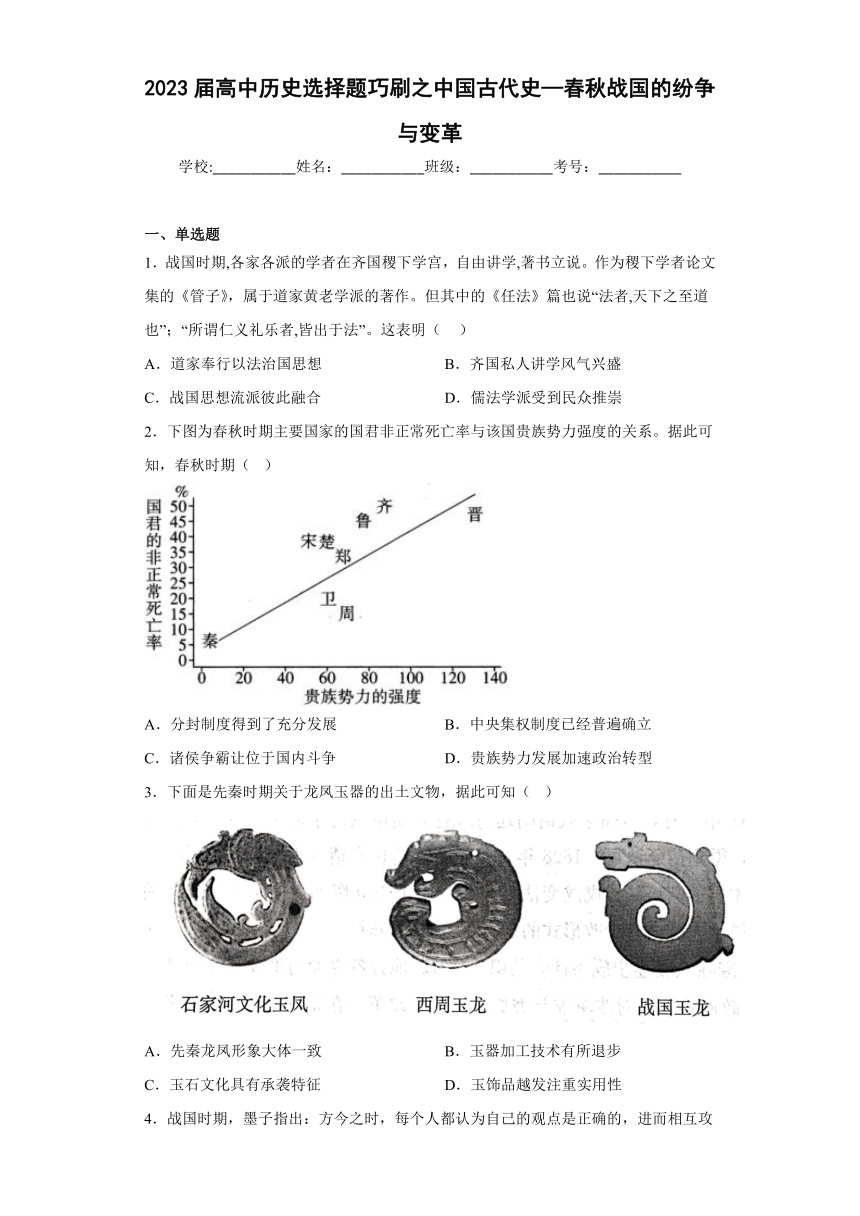

3.下面是先秦时期关于龙凤玉器的出土文物,据此可知( )

A.先秦龙凤形象大体一致 B.玉器加工技术有所退步

C.玉石文化具有承袭特征 D.玉饰品越发注重实用性

4.战国时期,墨子指出:方今之时,每个人都认为自己的观点是正确的,进而相互攻击。孟子面对齐国君主,坦然回答:仲尼门徒,不传齐桓晋文之事。庄子面向社会发出感慨:偷钩的要处死,篡夺政权的人反倒成为诸侯。可见,这些思想家都( )

A.对现实社会不满 B.倡导道德教化

C.主张恢复旧制度 D.主张社会变革

5.孔子说:“政宽则民慢,慢则纠之以猛。猛则民残,残则施之以宽。宽以济猛,猛以济宽,政是以和。”韩非子说:“今轻刑罚,民必易之。犯而不诛,是驱国而弃之也;犯而诛之,是为民设陷也……则可谓伤民矣!”这表明两者( )

A.重视民众的治理 B.轻罪重刑的策略

C.外儒内法的思想 D.以刑辅德的理念

6.战国时期,统治者任用布衣的风潮盛行。如秦有客卿之官,请他国之人来秦国做官,其位为卿(爵为左庶长)。又如赵国的虞卿、田奢,魏国的慧施、李悝,韩国申不害等都曾执掌大权,官列侯爵以上,他们都是名副其实的布衣将相。这一现象的主要影响是( )

A.适应了贵族政治的发展 B.促成了变法运动的兴起

C.促进了思想文化的活跃 D.推动了集权方式的改变

7.战国时期,为适应社会变化的需要,各国进行政治变革,建立了一系列政治制度如郡县制、俸禄制、玺符制、上计制等。这表明( )

A.封建贵族特权逐渐丧失 B.中央集权制度雏形初显

C.宗法分封制度已然瓦解 D.战国政治体系趋于完善

8.商鞅通过变法使秦国成为富裕强大的国家,史称“商鞅变法”。商鞅变法使秦国向封建化过渡的根本性措施是( )

A.实行中央集权,推行县制 B.废井田,开阡陌

C.重农抑商,奖励耕织 D.废除贵族特权,军功授爵

9.据下图可知,春秋时期( )

A.诸侯国封建化程度存在差异

B.世卿贵族强力推进社会变革

C.官僚政治逐渐取代贵族政治

D.社会流动冲击传统政治秩序

10.班固在其著作中认为:诸子(百家)皆起于王道既微,诸侯力政……其言虽殊,辟犹水火,相灭亦相生也。……方今……若能修六艺之术,而观此九家之言,舍短取长,则可以通万方之略矣。据此可知班固( )

A.批评百家学说缺乏经济基础 B.澄清“百家争鸣”并非“百家”

C.站在奴隶主的立场评判百家 D.肯定“百家”思想的治国价值

11.《韩非子·和氏》称:“大臣太重,封君太众,若此则上逼主而下虐民,此贫国弱兵之道也。不如使封君之子孙三世而收爵禄,绝灭百吏之禄秩,损不急之枝官,以奉选练之士。”在韩非子看来( )

A.贵族政治完善了国家治理体系 B.军功爵禄制是维护专制的重要手段

C.人才选拔方式发生显著的变化 D.强化专制君主权威有助于政局稳定

12.据考古发掘,洛阳东周王城,东西长约2890米,南北长约3200米;曲阜鲁国故都城址,东西长约3500米,南北长约2500米;新郑郑韩故都城址,东西最长5000米,南北最长4500米,河北易县燕下都城址,东西长约8000米,南北宽约4000米。上述现象从侧面反映出春秋战国时期( )

A.宗法礼制遭到僭越 B.专制王权遭到冲击

C.华夏认同观念形成 D.兼并战争日益剧烈

13.有学者在研究战国时期某一学派的思想时指出,这一学派破天荒喊出了平民要求参政的呼声,有利于打破氏族血缘界限,突破旧的贵贱等级观念和传统的亲亲观念。该学派( )

A.提出相生相胜的理论 B.代表下层民众的利益

C.主张隆法重礼的思想 D.以法为国家管理工具

14.战国中期的商鞅变法明确提出和落实了重农抑商政策。自秦以后的历代封建王朝将这一政策作为一项基本国策加以推行。这是因为该政策( )

A.实现了社会公平公正 B.缓解了农商间矛盾

C.有利于维护社会稳定 D.便于政府商业垄断

15.孔子认为:拿政令指导人民,拿刑罚划一他们的行为,这只能使人民不敢犯法,但并不能使他们知道羞耻;拿道德指导人民,拿礼节划一他们的行为,则人民不但知耻,还会越变越好。据此可知,孔子( )

A.主张维护原有政治秩序 B.赞同用严刑峻法震慑人民

C.强调道德教化的重要性 D.鼓励统治者以礼仪治国

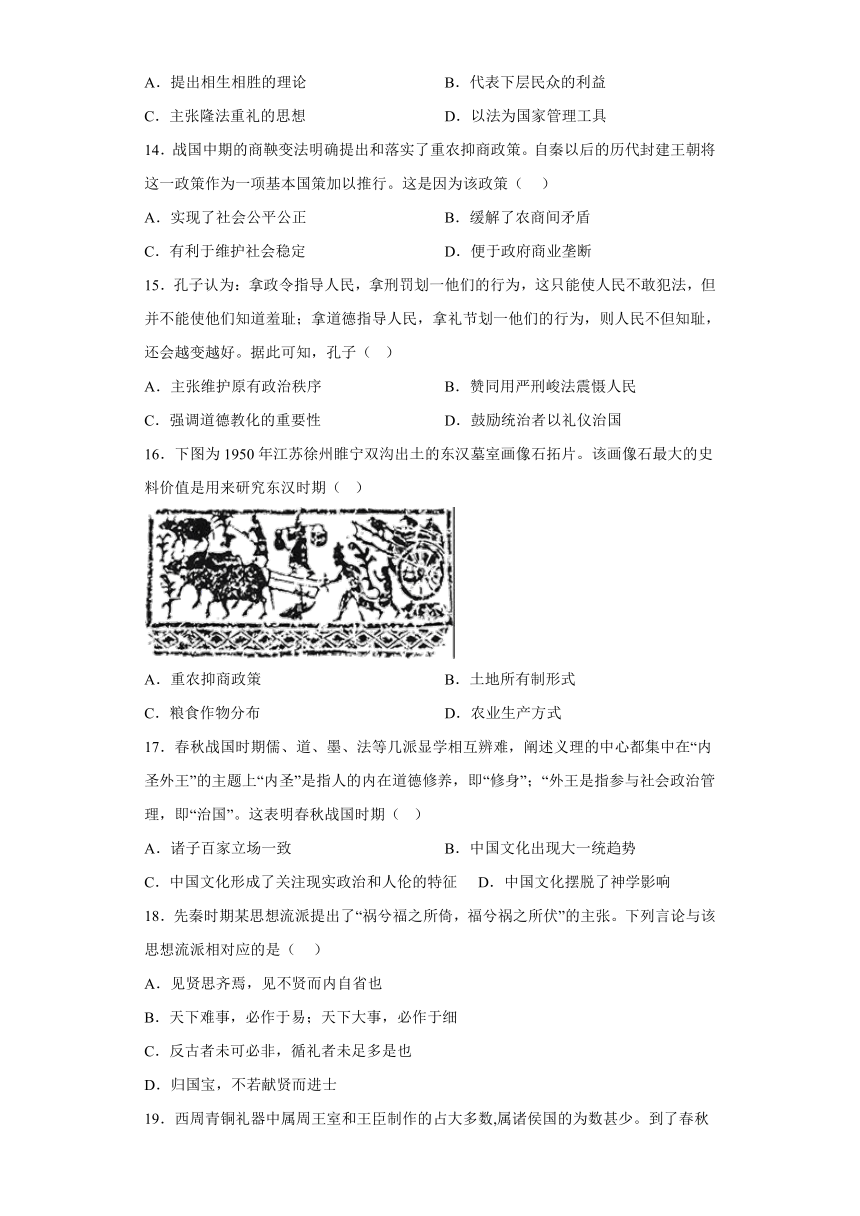

16.下图为1950年江苏徐州睢宁双沟出土的东汉墓室画像石拓片。该画像石最大的史料价值是用来研究东汉时期( )

A.重农抑商政策 B.土地所有制形式

C.粮食作物分布 D.农业生产方式

17.春秋战国时期儒、道、墨、法等几派显学相互辨难,阐述义理的中心都集中在“内圣外王”的主题上“内圣”是指人的内在道德修养,即“修身”;“外王是指参与社会政治管理,即“治国”。这表明春秋战国时期( )

A.诸子百家立场一致 B.中国文化出现大一统趋势

C.中国文化形成了关注现实政治和人伦的特征 D.中国文化摆脱了神学影响

18.先秦时期某思想流派提出了“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”的主张。下列言论与该思想流派相对应的是( )

A.见贤思齐焉,见不贤而内自省也

B.天下难事,必作于易;天下大事,必作于细

C.反古者未可必非,循礼者未足多是也

D.归国宝,不若献贤而进士

19.西周青铜礼器中属周王室和王臣制作的占大多数,属诸侯国的为数甚少。到了春秋时期,王室、王臣的礼器几乎消失,取而代之的是列国诸侯、卿大夫甚至卿大夫家臣铸造的器物。这反映了( )

A.春秋时期礼乐制度已经消亡 B.春秋时期政治格局的变动

C.春秋时期手工业水平的提高 D.春秋时期官僚政治的形成

20.战国时期某一思想流派主张:“国之所以治者三:一曰法,二曰信,三曰权。”下列主张与它属于同一思想流派的是( )

A.为政以德,克己复礼 B.兼爱非攻,节俭尚贤

C.政在四方,要在中央 D.道法自然,无为而治

参考答案:

1.C

【详解】根据材料可知,《管子》属于道家黄老学派的著作,但融入了法家学说,表明战国思想流派彼此融合,C项正确;奉行以法治国思想的是法家,不是道家,排除A项;材料表述的是道家学说兼采了法家思想,无法体现齐国私人讲学风气兴盛,排除B项;材料体现的是战国时期法家思想与道家思想的融合,无法体现儒法学派受到民众推崇,排除D项。故选C项。

2.D

【详解】从图表可以看出春秋时期贵族势力越强的国家,一般国君非正常死亡率就高,尤其是晋国和齐国贵族势力发展并强大,冲击了原有的宗法体制,加速了礼崩乐坏,因而加速了春秋战国之交的政治转型,D项正确;春秋时期,分封制度逐渐崩溃,排除A项;秦朝后,中央集权制度已经普遍确立,排除B项;C项与史实不符,春秋时期的主要特征就是诸侯争霸,排除C项。故选D项。

3.C

【详解】根据材料,图中不同时期雕琢的龙凤玉石的造型具有相似的特征,即首尾呼应,盘成圆形。因此,先秦时期,我国的玉石文化具有承袭的特征,C项正确;龙和凤是两种不同的祥瑞物,各有造型,另外玉石的造型不能完全等于龙和凤的形象,排除A项;战国玉龙表面上的加工工艺虽然不如前者,但不能因个例就断定玉器加工技术退步了,排除B项;材料没有提及它们有何功用,脱离文字说明而只从图片观察,不能得出其注重实用性,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】由材料可知,墨子反对不同观点相互攻击,墨子反对君主推行霸道,庄子痛恨社会中的不公平,可见这些思想家都对现实社会不满,A项正确;只有儒家主张道德教化,排除B项;孔子对社会现实不满,主张恢复旧秩序,排除C项;法家主张社会变革,排除D项。故选A项。

5.A

【详解】根据材料“政宽则民慢,慢则纠之以猛。猛则民残,残则施之以宽。宽以济猛,猛以济宽,政是以和。......今轻刑罚,民必易之。犯而不诛,是驱国而弃之也;犯而诛之,是为民设陷也……则可谓伤民矣!”可知,孔子认为,政策宽人民就会忽视,而政策严人民就会受到伤害,所以对人民的政策要宽严相济;韩非子认为,轻刑不罚,民众愈加放纵违法,等犯了大罪,再加以惩治,这是给民众挖坑,是伤民的行为;综上可以看出,孔子和韩非子都在对民众的治理进行表达观点,即重视民众的治理,A项正确;材料中描述孔子与韩非子在治民方面的观点,而轻罪重刑的策略只是其中的一个方面,无法全面概括二人观点,排除B项;外儒内法是一种中国从汉代到清代长时间内国家政权实行的一系列国家政策的内在指导思想,与材料中描述的重视民众治理思想不符,排除C项;孔子认为政策应宽严相济,韩非子认为要重法,而非以刑辅德,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】根据材料可知,战国时期出现大量布衣将相,这一现象适应了统治者富国强兵的需要,使统治者在选官任人方面从“任人唯亲”转向“任人唯贤”,推动了集权方式的改变,D项正确;布衣将相的出现冲击了以血缘纽带为核心的贵族政治,排除A项;变法运动的兴起主要是因为统治者富国强兵的需要,材料内容与变法运动的兴起无关,排除B项;材料现象的主要影响是推动了集权方式的改变,而思想文化活跃的原因是多方面的,C项不符合材料主旨,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】根据材料“战国时期,为适应社会变化的需要,各国进行政治变革,建立了一系列政治制度如郡县制、俸禄制、玺符制、上计制等。”并结合所学可知,战国时期诸侯国君权力增大,国家权力向国君手中集中,建立了一系列制度,反映出君主集权制度开始建立,中央集权制度雏形初显,B项正确;中央集权制度冲击了贵族分权体制,但封建贵族仍然掌握部分特权,并非逐渐丧失,排除A项;宗法分封制度遭到破坏,并非已然瓦解,排除C项;“战国政治体系趋于完善”的表述过于绝对,此时是君主专制中央集权的开始形成时期,不可能趋于完善,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】根据所学可知,商鞅变法中废井田,开阡陌,废除井田制,在法律上确立了封建土地私有制,使经济基础逐步发生转变,从而推动秦国向封建化过渡,B项正确;ACD项都是商鞅变法的措施,但分别属于从政治、政策、军事等方面,不属于根本性的措施,根本性的主要是从经济基础角度理解,排除ACD项。故选B项。

9.D

【详解】根据材料中的表格数据信息,可见春秋时期主要国家的国君非正常死亡率与该国贵族势力强度成正比,地方贵族势力较大则会威胁天子的权威,结合所学可知,春秋时期随着生产力的发展,分封制、宗法制和礼乐制度遭到破坏,权力出现下移的倾向,故社会的流动冲击传统政治秩序,D项正确;国君的非正常死亡与诸侯国的封建化程度存在差异无关,且此时奴隶社会时期,并非未进行封建化,排除A项;春秋时期主要国家的国君非正常死亡率与该国贵族势力强度成正比与世卿贵族强力推进社会变革无关,排除B项;秦朝的时候官僚政治取代贵族政治,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】根据材料,班固认为诸子百家的主张虽然不同,但就像水与火,相互对立也彼此相通,如果能够修习六经中的方法,参考诸子百家的言论,舍弃短处取用长处,那就能通晓天下一切的道术了。 也即班固认为诸子百家的思想各有其价值,应该兼采众长,结合起来使用,D项正确;班固主张“观此九家之言,舍短取长”,也即肯定“百家”思想的治国价值而非批评,排除A项;“九家”是班固对诸子百家中重要的九个流派的列举,且班固主要是评析诸子百家的思想,而非考证战国思想流派的数目,排除B项;班固是东汉史学家、文学家,代表封建地主阶级的利益,排除C项。故选D项。

11.D

【详解】根据材料“大臣太重,封君太众,若此则上逼主而下虐民,此贫国弱兵之道也。不如使封君之子孙三世而收爵禄,绝灭百吏之禄秩,损不急之枝官,以奉选练之士。”可知,韩非子认为,大臣及地方势力过大会威胁中央,导致政局不稳,需不断削弱地方势力,加强君主与中央的权力,说明强化专制君主权威有助于政局稳定,D项正确;贵族政治完善了国家治理体系,与韩非子主张的“使封君之子孙三世而收爵禄”相悖,排除A项;材料中没有描述关于军功爵禄制的信息,排除B项;韩非子认为,要“封君之子孙三世而收爵禄”,“以奉选练之士”,但并不能说明此时人才选拔方式发生显著的变化,排除C项。故选D项。

12.A

【详解】根据材料“洛阳东周王城,东西长约2890米,南北长约3200米;曲阜鲁国故都城址,东西长约3500米,南北长约2500米;新郑郑韩故都城址,东西最长5000米,南北最长4500米,河北易县燕下都城址,东西长约8000米,南北宽约4000米。”可知,诸侯国的都城比洛阳东周王城大,说明东周时期周天子势力衰微,宗法制和分封制逐步瓦解,A项正确;春秋战国时期,诸侯国国君王权加强,排除B项;材料中没有体现华夏认同观念形成的信息,排除C项;材料中没有体现兼并战争日益剧烈的信息,排除D项。故选A项。

13.B

【详解】根据材料可知,“让平民参政”“打破氏族血亲”可以看出是尚贤的思想,“突破传统的亲亲观念”显然是兼爱思想,墨家代表下层民众的利益,B项正确;阴阳家提出相生相胜的理论,与材料墨家主张不符,排除A项;儒家荀子主张隆法重礼的思想,儒家重视血缘关系和亲情伦理,排除C项;法家主张以法为国家管理工具,主张变法革新,与材料墨家观点不符,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】依据材料,结合所学可知,重农抑商政策强调重视农业,抑制工商业发展,有利于促进农业生产和小农经济的发展,维护社会稳定,巩固封建统治,C项正确;重农抑商与实现社会公正公无关,排除A项;重农抑商政策强调重视农业,抑制工商业发展,不利于商业发展,不能缓解农商间矛盾,排除B项;重农抑商政策强调重视农业,抑制工商业发展,有利于促进农业生产和小农经济的发展,维护社会稳定,而政府商业垄断不是主要目的,且历代政府也没有进行垄断所有商业部门,与史实不符,排除D项。故选C项。

15.C

【详解】根据材料信息“拿政令指导人民,拿刑罚划一他们的行为,这只能使人民不敢犯法,但并不能使他们知道羞耻;拿道德指导人民,拿礼节划一他们的行为,则人民不但知耻,还会越变越好。”可知,孔子主张用道德力量来感化征服百姓,说明孔子强调道德教化的重要性,C项正确;材料未体现孔子主张维护原有政治秩序,排除A项;赞同用严刑峻法震慑人民与材料信息“拿政令指导人民,拿刑罚划一他们的行为,这只能使人民不敢犯法”不符,排除B项;材料的主旨信息是孔子认可道德教化的重要性,无法得出孔子鼓励统治者以礼仪治国,排除D项。故选C项。

16.D

【详解】画像石拓片内容描绘了采用铁犁牛耕的生产方式,D项正确;材料无法体现重农抑商政策、土地所有制形式和粮食作物分布情况,排除ABC项。故选D项。

17.C

【详解】根据“春秋战国时期儒、道、墨、法等几派显学相互辨难,阐述义理的中心都集中在‘内圣外王’的主题上”可知,儒、道、墨、法等学派都关注人的内在道德修养和社会政治管理,说明中国文化形成了关注现实政治和人伦的特征,C项正确;儒、法家代表新兴地主阶级,墨家代表平民小生产者,道家代表奴隶主贵族,立场不一致,排除A项;B项表述太绝对,错误,排除B项;D项与材料信息无关,排除D项。故选C项。

18.B

【详解】结合所学知识可知,先秦时期提出“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”等朴素辩证思想的是道家学派,强调解决困难要从容易的时候做起,成就伟大要从细微处入手即“天下难事,必作于易;天下大事,必作于细”,与道家学派的主张一致,B项正确;儒家主张的见贤思齐焉,见不贤而内自省与题意不符,排除A项;反对拘泥守旧,强调变法的主张即“反古者未可必非,循礼者未足多是”为法家而非道家主张,排除C项;墨家主张的归国宝,不若献贤而进士即“尚贤”,与题意不符,排除D项。故选B项。

19.B

【详解】结合所学知识可知,青铜礼器从王室、王臣专属,转移到列国诸侯、卿大夫甚至更低级贵族的器物,反映出春秋时期王室衰微,奴隶主贵族等级和统治秩序混乱,国家政治格局发生了变动,B项正确;春秋时期礼乐制度已经消亡的说法太绝对,排除A项;材料并未具体说明春秋时期手工业的技艺及其水平的提高,排除C项;材料体现的是春秋时期礼乐制度的崩溃而非官僚政治的形成,排除D项。故选B项。

20.C

【详解】结合所学知识可知,战国时期的法家学派将“法”“信”“权”当作治国三要素,“政在四方,要在中央”即强调建立中央集权的主张,也属于法家思想,C项正确;儒家主张的“为政以德,克己复礼”不符合题意,排除A项;“兼爱非攻,节俭尚贤”是墨家思想,并非法家主张,排除B项;“道法自然,无为而治”是道家学派的观点,与题意不符,排除D项。故选C项。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.战国时期,各家各派的学者在齐国稷下学宫,自由讲学,著书立说。作为稷下学者论文集的《管子》,属于道家黄老学派的著作。但其中的《任法》篇也说“法者,天下之至道也”;“所谓仁义礼乐者,皆出于法”。这表明( )

A.道家奉行以法治国思想 B.齐国私人讲学风气兴盛

C.战国思想流派彼此融合 D.儒法学派受到民众推崇

2.下图为春秋时期主要国家的国君非正常死亡率与该国贵族势力强度的关系。据此可知,春秋时期( )

A.分封制度得到了充分发展 B.中央集权制度已经普遍确立

C.诸侯争霸让位于国内斗争 D.贵族势力发展加速政治转型

3.下面是先秦时期关于龙凤玉器的出土文物,据此可知( )

A.先秦龙凤形象大体一致 B.玉器加工技术有所退步

C.玉石文化具有承袭特征 D.玉饰品越发注重实用性

4.战国时期,墨子指出:方今之时,每个人都认为自己的观点是正确的,进而相互攻击。孟子面对齐国君主,坦然回答:仲尼门徒,不传齐桓晋文之事。庄子面向社会发出感慨:偷钩的要处死,篡夺政权的人反倒成为诸侯。可见,这些思想家都( )

A.对现实社会不满 B.倡导道德教化

C.主张恢复旧制度 D.主张社会变革

5.孔子说:“政宽则民慢,慢则纠之以猛。猛则民残,残则施之以宽。宽以济猛,猛以济宽,政是以和。”韩非子说:“今轻刑罚,民必易之。犯而不诛,是驱国而弃之也;犯而诛之,是为民设陷也……则可谓伤民矣!”这表明两者( )

A.重视民众的治理 B.轻罪重刑的策略

C.外儒内法的思想 D.以刑辅德的理念

6.战国时期,统治者任用布衣的风潮盛行。如秦有客卿之官,请他国之人来秦国做官,其位为卿(爵为左庶长)。又如赵国的虞卿、田奢,魏国的慧施、李悝,韩国申不害等都曾执掌大权,官列侯爵以上,他们都是名副其实的布衣将相。这一现象的主要影响是( )

A.适应了贵族政治的发展 B.促成了变法运动的兴起

C.促进了思想文化的活跃 D.推动了集权方式的改变

7.战国时期,为适应社会变化的需要,各国进行政治变革,建立了一系列政治制度如郡县制、俸禄制、玺符制、上计制等。这表明( )

A.封建贵族特权逐渐丧失 B.中央集权制度雏形初显

C.宗法分封制度已然瓦解 D.战国政治体系趋于完善

8.商鞅通过变法使秦国成为富裕强大的国家,史称“商鞅变法”。商鞅变法使秦国向封建化过渡的根本性措施是( )

A.实行中央集权,推行县制 B.废井田,开阡陌

C.重农抑商,奖励耕织 D.废除贵族特权,军功授爵

9.据下图可知,春秋时期( )

A.诸侯国封建化程度存在差异

B.世卿贵族强力推进社会变革

C.官僚政治逐渐取代贵族政治

D.社会流动冲击传统政治秩序

10.班固在其著作中认为:诸子(百家)皆起于王道既微,诸侯力政……其言虽殊,辟犹水火,相灭亦相生也。……方今……若能修六艺之术,而观此九家之言,舍短取长,则可以通万方之略矣。据此可知班固( )

A.批评百家学说缺乏经济基础 B.澄清“百家争鸣”并非“百家”

C.站在奴隶主的立场评判百家 D.肯定“百家”思想的治国价值

11.《韩非子·和氏》称:“大臣太重,封君太众,若此则上逼主而下虐民,此贫国弱兵之道也。不如使封君之子孙三世而收爵禄,绝灭百吏之禄秩,损不急之枝官,以奉选练之士。”在韩非子看来( )

A.贵族政治完善了国家治理体系 B.军功爵禄制是维护专制的重要手段

C.人才选拔方式发生显著的变化 D.强化专制君主权威有助于政局稳定

12.据考古发掘,洛阳东周王城,东西长约2890米,南北长约3200米;曲阜鲁国故都城址,东西长约3500米,南北长约2500米;新郑郑韩故都城址,东西最长5000米,南北最长4500米,河北易县燕下都城址,东西长约8000米,南北宽约4000米。上述现象从侧面反映出春秋战国时期( )

A.宗法礼制遭到僭越 B.专制王权遭到冲击

C.华夏认同观念形成 D.兼并战争日益剧烈

13.有学者在研究战国时期某一学派的思想时指出,这一学派破天荒喊出了平民要求参政的呼声,有利于打破氏族血缘界限,突破旧的贵贱等级观念和传统的亲亲观念。该学派( )

A.提出相生相胜的理论 B.代表下层民众的利益

C.主张隆法重礼的思想 D.以法为国家管理工具

14.战国中期的商鞅变法明确提出和落实了重农抑商政策。自秦以后的历代封建王朝将这一政策作为一项基本国策加以推行。这是因为该政策( )

A.实现了社会公平公正 B.缓解了农商间矛盾

C.有利于维护社会稳定 D.便于政府商业垄断

15.孔子认为:拿政令指导人民,拿刑罚划一他们的行为,这只能使人民不敢犯法,但并不能使他们知道羞耻;拿道德指导人民,拿礼节划一他们的行为,则人民不但知耻,还会越变越好。据此可知,孔子( )

A.主张维护原有政治秩序 B.赞同用严刑峻法震慑人民

C.强调道德教化的重要性 D.鼓励统治者以礼仪治国

16.下图为1950年江苏徐州睢宁双沟出土的东汉墓室画像石拓片。该画像石最大的史料价值是用来研究东汉时期( )

A.重农抑商政策 B.土地所有制形式

C.粮食作物分布 D.农业生产方式

17.春秋战国时期儒、道、墨、法等几派显学相互辨难,阐述义理的中心都集中在“内圣外王”的主题上“内圣”是指人的内在道德修养,即“修身”;“外王是指参与社会政治管理,即“治国”。这表明春秋战国时期( )

A.诸子百家立场一致 B.中国文化出现大一统趋势

C.中国文化形成了关注现实政治和人伦的特征 D.中国文化摆脱了神学影响

18.先秦时期某思想流派提出了“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”的主张。下列言论与该思想流派相对应的是( )

A.见贤思齐焉,见不贤而内自省也

B.天下难事,必作于易;天下大事,必作于细

C.反古者未可必非,循礼者未足多是也

D.归国宝,不若献贤而进士

19.西周青铜礼器中属周王室和王臣制作的占大多数,属诸侯国的为数甚少。到了春秋时期,王室、王臣的礼器几乎消失,取而代之的是列国诸侯、卿大夫甚至卿大夫家臣铸造的器物。这反映了( )

A.春秋时期礼乐制度已经消亡 B.春秋时期政治格局的变动

C.春秋时期手工业水平的提高 D.春秋时期官僚政治的形成

20.战国时期某一思想流派主张:“国之所以治者三:一曰法,二曰信,三曰权。”下列主张与它属于同一思想流派的是( )

A.为政以德,克己复礼 B.兼爱非攻,节俭尚贤

C.政在四方,要在中央 D.道法自然,无为而治

参考答案:

1.C

【详解】根据材料可知,《管子》属于道家黄老学派的著作,但融入了法家学说,表明战国思想流派彼此融合,C项正确;奉行以法治国思想的是法家,不是道家,排除A项;材料表述的是道家学说兼采了法家思想,无法体现齐国私人讲学风气兴盛,排除B项;材料体现的是战国时期法家思想与道家思想的融合,无法体现儒法学派受到民众推崇,排除D项。故选C项。

2.D

【详解】从图表可以看出春秋时期贵族势力越强的国家,一般国君非正常死亡率就高,尤其是晋国和齐国贵族势力发展并强大,冲击了原有的宗法体制,加速了礼崩乐坏,因而加速了春秋战国之交的政治转型,D项正确;春秋时期,分封制度逐渐崩溃,排除A项;秦朝后,中央集权制度已经普遍确立,排除B项;C项与史实不符,春秋时期的主要特征就是诸侯争霸,排除C项。故选D项。

3.C

【详解】根据材料,图中不同时期雕琢的龙凤玉石的造型具有相似的特征,即首尾呼应,盘成圆形。因此,先秦时期,我国的玉石文化具有承袭的特征,C项正确;龙和凤是两种不同的祥瑞物,各有造型,另外玉石的造型不能完全等于龙和凤的形象,排除A项;战国玉龙表面上的加工工艺虽然不如前者,但不能因个例就断定玉器加工技术退步了,排除B项;材料没有提及它们有何功用,脱离文字说明而只从图片观察,不能得出其注重实用性,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】由材料可知,墨子反对不同观点相互攻击,墨子反对君主推行霸道,庄子痛恨社会中的不公平,可见这些思想家都对现实社会不满,A项正确;只有儒家主张道德教化,排除B项;孔子对社会现实不满,主张恢复旧秩序,排除C项;法家主张社会变革,排除D项。故选A项。

5.A

【详解】根据材料“政宽则民慢,慢则纠之以猛。猛则民残,残则施之以宽。宽以济猛,猛以济宽,政是以和。......今轻刑罚,民必易之。犯而不诛,是驱国而弃之也;犯而诛之,是为民设陷也……则可谓伤民矣!”可知,孔子认为,政策宽人民就会忽视,而政策严人民就会受到伤害,所以对人民的政策要宽严相济;韩非子认为,轻刑不罚,民众愈加放纵违法,等犯了大罪,再加以惩治,这是给民众挖坑,是伤民的行为;综上可以看出,孔子和韩非子都在对民众的治理进行表达观点,即重视民众的治理,A项正确;材料中描述孔子与韩非子在治民方面的观点,而轻罪重刑的策略只是其中的一个方面,无法全面概括二人观点,排除B项;外儒内法是一种中国从汉代到清代长时间内国家政权实行的一系列国家政策的内在指导思想,与材料中描述的重视民众治理思想不符,排除C项;孔子认为政策应宽严相济,韩非子认为要重法,而非以刑辅德,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】根据材料可知,战国时期出现大量布衣将相,这一现象适应了统治者富国强兵的需要,使统治者在选官任人方面从“任人唯亲”转向“任人唯贤”,推动了集权方式的改变,D项正确;布衣将相的出现冲击了以血缘纽带为核心的贵族政治,排除A项;变法运动的兴起主要是因为统治者富国强兵的需要,材料内容与变法运动的兴起无关,排除B项;材料现象的主要影响是推动了集权方式的改变,而思想文化活跃的原因是多方面的,C项不符合材料主旨,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】根据材料“战国时期,为适应社会变化的需要,各国进行政治变革,建立了一系列政治制度如郡县制、俸禄制、玺符制、上计制等。”并结合所学可知,战国时期诸侯国君权力增大,国家权力向国君手中集中,建立了一系列制度,反映出君主集权制度开始建立,中央集权制度雏形初显,B项正确;中央集权制度冲击了贵族分权体制,但封建贵族仍然掌握部分特权,并非逐渐丧失,排除A项;宗法分封制度遭到破坏,并非已然瓦解,排除C项;“战国政治体系趋于完善”的表述过于绝对,此时是君主专制中央集权的开始形成时期,不可能趋于完善,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】根据所学可知,商鞅变法中废井田,开阡陌,废除井田制,在法律上确立了封建土地私有制,使经济基础逐步发生转变,从而推动秦国向封建化过渡,B项正确;ACD项都是商鞅变法的措施,但分别属于从政治、政策、军事等方面,不属于根本性的措施,根本性的主要是从经济基础角度理解,排除ACD项。故选B项。

9.D

【详解】根据材料中的表格数据信息,可见春秋时期主要国家的国君非正常死亡率与该国贵族势力强度成正比,地方贵族势力较大则会威胁天子的权威,结合所学可知,春秋时期随着生产力的发展,分封制、宗法制和礼乐制度遭到破坏,权力出现下移的倾向,故社会的流动冲击传统政治秩序,D项正确;国君的非正常死亡与诸侯国的封建化程度存在差异无关,且此时奴隶社会时期,并非未进行封建化,排除A项;春秋时期主要国家的国君非正常死亡率与该国贵族势力强度成正比与世卿贵族强力推进社会变革无关,排除B项;秦朝的时候官僚政治取代贵族政治,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】根据材料,班固认为诸子百家的主张虽然不同,但就像水与火,相互对立也彼此相通,如果能够修习六经中的方法,参考诸子百家的言论,舍弃短处取用长处,那就能通晓天下一切的道术了。 也即班固认为诸子百家的思想各有其价值,应该兼采众长,结合起来使用,D项正确;班固主张“观此九家之言,舍短取长”,也即肯定“百家”思想的治国价值而非批评,排除A项;“九家”是班固对诸子百家中重要的九个流派的列举,且班固主要是评析诸子百家的思想,而非考证战国思想流派的数目,排除B项;班固是东汉史学家、文学家,代表封建地主阶级的利益,排除C项。故选D项。

11.D

【详解】根据材料“大臣太重,封君太众,若此则上逼主而下虐民,此贫国弱兵之道也。不如使封君之子孙三世而收爵禄,绝灭百吏之禄秩,损不急之枝官,以奉选练之士。”可知,韩非子认为,大臣及地方势力过大会威胁中央,导致政局不稳,需不断削弱地方势力,加强君主与中央的权力,说明强化专制君主权威有助于政局稳定,D项正确;贵族政治完善了国家治理体系,与韩非子主张的“使封君之子孙三世而收爵禄”相悖,排除A项;材料中没有描述关于军功爵禄制的信息,排除B项;韩非子认为,要“封君之子孙三世而收爵禄”,“以奉选练之士”,但并不能说明此时人才选拔方式发生显著的变化,排除C项。故选D项。

12.A

【详解】根据材料“洛阳东周王城,东西长约2890米,南北长约3200米;曲阜鲁国故都城址,东西长约3500米,南北长约2500米;新郑郑韩故都城址,东西最长5000米,南北最长4500米,河北易县燕下都城址,东西长约8000米,南北宽约4000米。”可知,诸侯国的都城比洛阳东周王城大,说明东周时期周天子势力衰微,宗法制和分封制逐步瓦解,A项正确;春秋战国时期,诸侯国国君王权加强,排除B项;材料中没有体现华夏认同观念形成的信息,排除C项;材料中没有体现兼并战争日益剧烈的信息,排除D项。故选A项。

13.B

【详解】根据材料可知,“让平民参政”“打破氏族血亲”可以看出是尚贤的思想,“突破传统的亲亲观念”显然是兼爱思想,墨家代表下层民众的利益,B项正确;阴阳家提出相生相胜的理论,与材料墨家主张不符,排除A项;儒家荀子主张隆法重礼的思想,儒家重视血缘关系和亲情伦理,排除C项;法家主张以法为国家管理工具,主张变法革新,与材料墨家观点不符,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】依据材料,结合所学可知,重农抑商政策强调重视农业,抑制工商业发展,有利于促进农业生产和小农经济的发展,维护社会稳定,巩固封建统治,C项正确;重农抑商与实现社会公正公无关,排除A项;重农抑商政策强调重视农业,抑制工商业发展,不利于商业发展,不能缓解农商间矛盾,排除B项;重农抑商政策强调重视农业,抑制工商业发展,有利于促进农业生产和小农经济的发展,维护社会稳定,而政府商业垄断不是主要目的,且历代政府也没有进行垄断所有商业部门,与史实不符,排除D项。故选C项。

15.C

【详解】根据材料信息“拿政令指导人民,拿刑罚划一他们的行为,这只能使人民不敢犯法,但并不能使他们知道羞耻;拿道德指导人民,拿礼节划一他们的行为,则人民不但知耻,还会越变越好。”可知,孔子主张用道德力量来感化征服百姓,说明孔子强调道德教化的重要性,C项正确;材料未体现孔子主张维护原有政治秩序,排除A项;赞同用严刑峻法震慑人民与材料信息“拿政令指导人民,拿刑罚划一他们的行为,这只能使人民不敢犯法”不符,排除B项;材料的主旨信息是孔子认可道德教化的重要性,无法得出孔子鼓励统治者以礼仪治国,排除D项。故选C项。

16.D

【详解】画像石拓片内容描绘了采用铁犁牛耕的生产方式,D项正确;材料无法体现重农抑商政策、土地所有制形式和粮食作物分布情况,排除ABC项。故选D项。

17.C

【详解】根据“春秋战国时期儒、道、墨、法等几派显学相互辨难,阐述义理的中心都集中在‘内圣外王’的主题上”可知,儒、道、墨、法等学派都关注人的内在道德修养和社会政治管理,说明中国文化形成了关注现实政治和人伦的特征,C项正确;儒、法家代表新兴地主阶级,墨家代表平民小生产者,道家代表奴隶主贵族,立场不一致,排除A项;B项表述太绝对,错误,排除B项;D项与材料信息无关,排除D项。故选C项。

18.B

【详解】结合所学知识可知,先秦时期提出“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”等朴素辩证思想的是道家学派,强调解决困难要从容易的时候做起,成就伟大要从细微处入手即“天下难事,必作于易;天下大事,必作于细”,与道家学派的主张一致,B项正确;儒家主张的见贤思齐焉,见不贤而内自省与题意不符,排除A项;反对拘泥守旧,强调变法的主张即“反古者未可必非,循礼者未足多是”为法家而非道家主张,排除C项;墨家主张的归国宝,不若献贤而进士即“尚贤”,与题意不符,排除D项。故选B项。

19.B

【详解】结合所学知识可知,青铜礼器从王室、王臣专属,转移到列国诸侯、卿大夫甚至更低级贵族的器物,反映出春秋时期王室衰微,奴隶主贵族等级和统治秩序混乱,国家政治格局发生了变动,B项正确;春秋时期礼乐制度已经消亡的说法太绝对,排除A项;材料并未具体说明春秋时期手工业的技艺及其水平的提高,排除C项;材料体现的是春秋时期礼乐制度的崩溃而非官僚政治的形成,排除D项。故选B项。

20.C

【详解】结合所学知识可知,战国时期的法家学派将“法”“信”“权”当作治国三要素,“政在四方,要在中央”即强调建立中央集权的主张,也属于法家思想,C项正确;儒家主张的“为政以德,克己复礼”不符合题意,排除A项;“兼爱非攻,节俭尚贤”是墨家思想,并非法家主张,排除B项;“道法自然,无为而治”是道家学派的观点,与题意不符,排除D项。故选C项。

同课章节目录