辽宋夏金元的文化 选择题刷题(含解析)--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

文档属性

| 名称 | 辽宋夏金元的文化 选择题刷题(含解析)--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-26 20:36:33 | ||

图片预览

文档简介

辽宋夏金元的文化选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

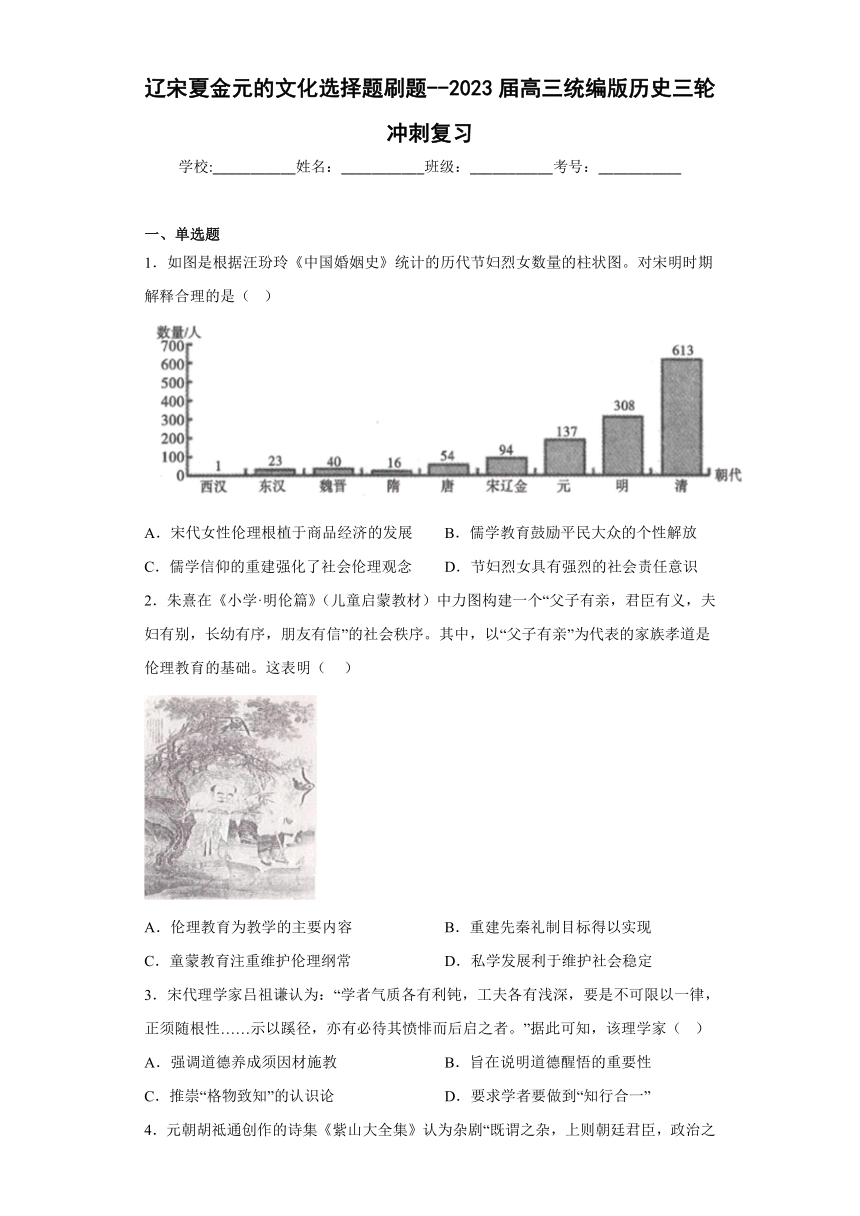

1.如图是根据汪玢玲《中国婚姻史》统计的历代节妇烈女数量的柱状图。对宋明时期解释合理的是( )

A.宋代女性伦理根植于商品经济的发展 B.儒学教育鼓励平民大众的个性解放

C.儒学信仰的重建强化了社会伦理观念 D.节妇烈女具有强烈的社会责任意识

2.朱熹在《小学·明伦篇》(儿童启蒙教材)中力图构建一个“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的社会秩序。其中,以“父子有亲”为代表的家族孝道是伦理教育的基础。这表明( )

A.伦理教育为教学的主要内容 B.重建先秦礼制目标得以实现

C.童蒙教育注重维护伦理纲常 D.私学发展利于维护社会稳定

3.宋代理学家吕祖谦认为:“学者气质各有利钝,工夫各有浅深,要是不可限以一律,正须随根性……示以蹊径,亦有必待其愤悱而后启之者。”据此可知,该理学家( )

A.强调道德养成须因材施教 B.旨在说明道德醒悟的重要性

C.推崇“格物致知”的认识论 D.要求学者要做到“知行合一”

4.元朝胡祗通创作的诗集《紫山大全集》认为杂剧“既谓之杂,上则朝廷君臣,政治之得失,下则间里市井,父子、兄弟、夫妇、朋友之厚薄,以至医药、卜筮、释道、商贾至人情物理,殊方异域风俗语言之不同,无一物不得其情、不穷其态”。据此可知,元杂剧( )

A.传承官方意识形态 B.反映市民的政治诉求

C.体现社会现实生活 D.摆脱传统文学的束缚

5.宋代风俗画多出一些平和的人文思想,更加贴近民众的真实生活。同时期文人画的“写意”也给风俗画带来了新的风貌,例如李嵩的《货郎图》除了写实部分,在衣着表现上不乏写意效果,写实与写意的结合是社会包容性的体现。这表明宋代风俗画( )

A.促进了市民阶层的壮大 B.体现了国强民富的特征

C.标志着绘画理论的成熟 D.具有雅俗共赏的艺术性

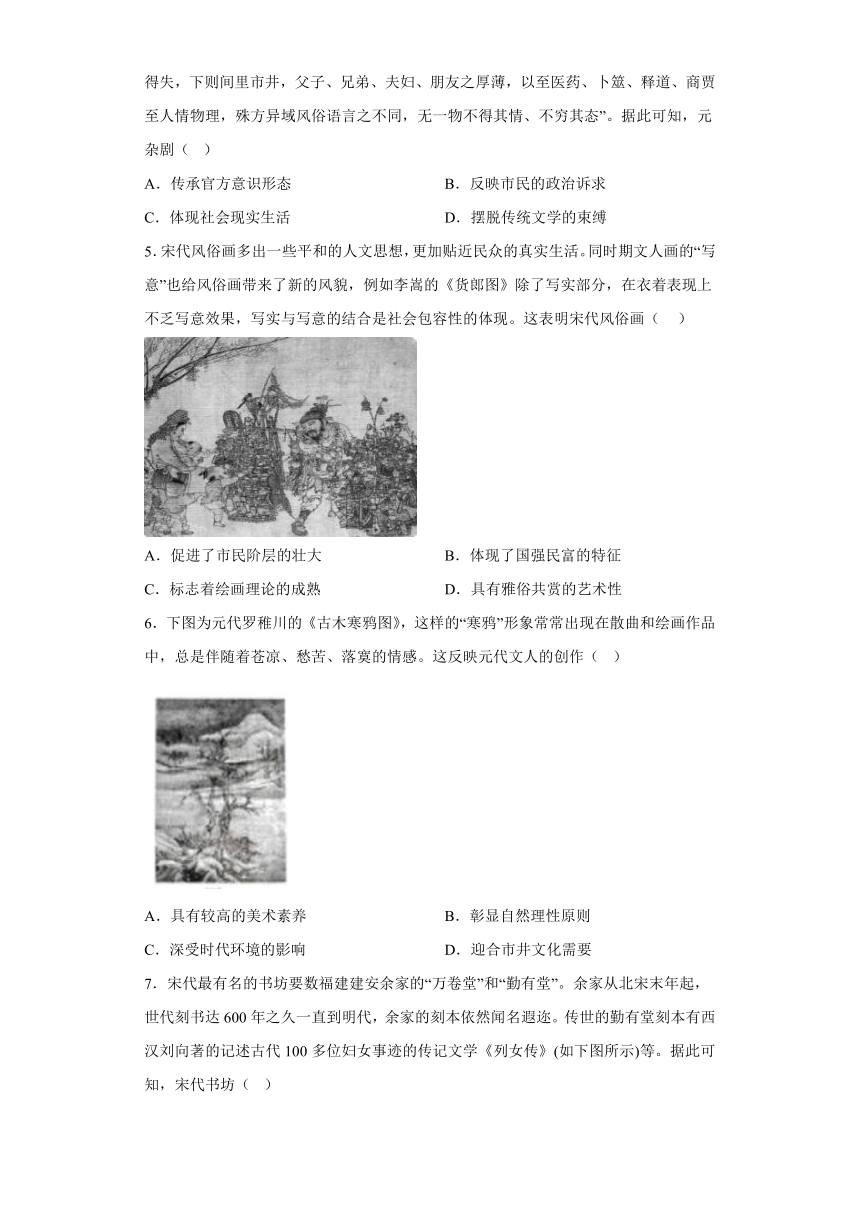

6.下图为元代罗稚川的《古木寒鸦图》,这样的“寒鸦”形象常常出现在散曲和绘画作品中,总是伴随着苍凉、愁苦、落寞的情感。这反映元代文人的创作( )

A.具有较高的美术素养 B.彰显自然理性原则

C.深受时代环境的影响 D.迎合市井文化需要

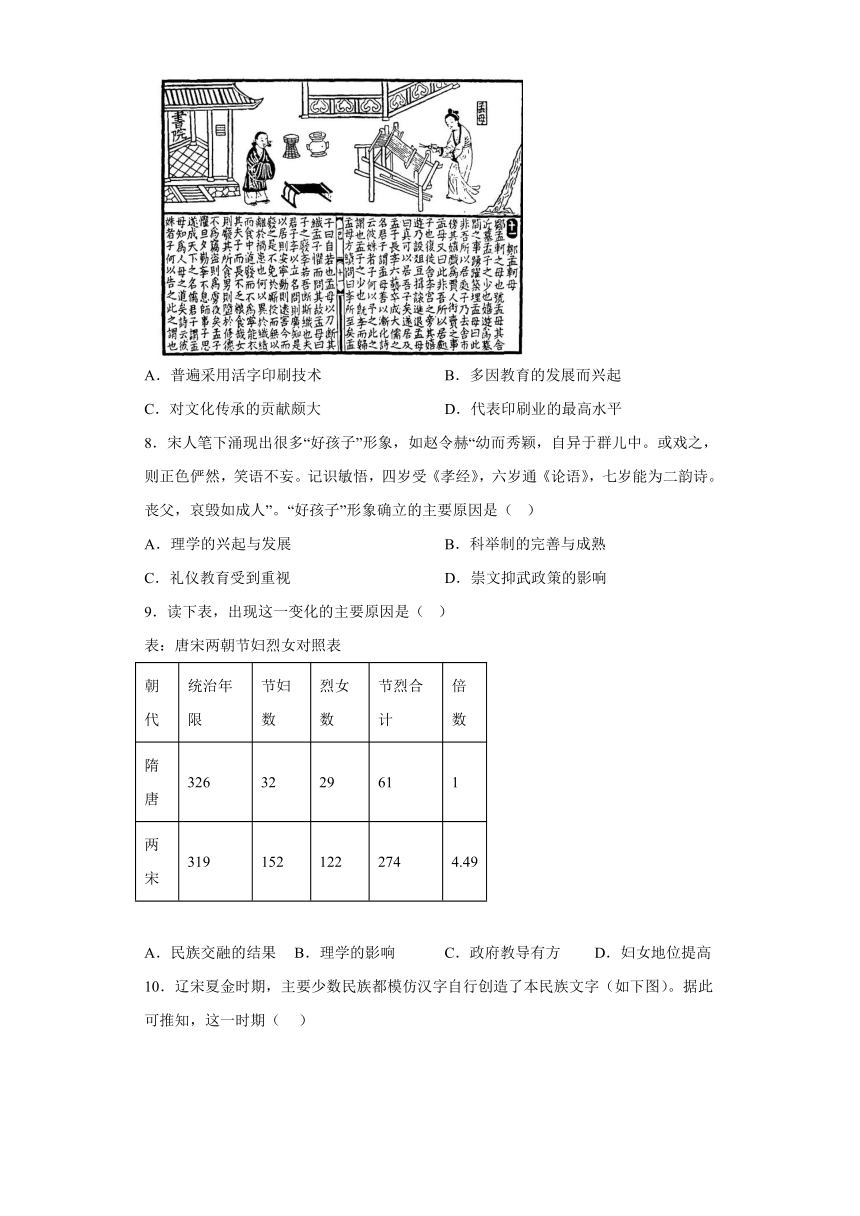

7.宋代最有名的书坊要数福建建安余家的“万卷堂”和“勤有堂”。余家从北宋末年起,世代刻书达600年之久一直到明代,余家的刻本依然闻名遐迩。传世的勤有堂刻本有西汉刘向著的记述古代100多位妇女事迹的传记文学《列女传》(如下图所示)等。据此可知,宋代书坊( )

A.普遍采用活字印刷技术 B.多因教育的发展而兴起

C.对文化传承的贡献颇大 D.代表印刷业的最高水平

8.宋人笔下涌现出很多“好孩子”形象,如赵令赫“幼而秀颖,自异于群儿中。或戏之,则正色俨然,笑语不妄。记识敏悟,四岁受《孝经》,六岁通《论语》,七岁能为二韵诗。丧父,哀毁如成人”。“好孩子”形象确立的主要原因是( )

A.理学的兴起与发展 B.科举制的完善与成熟

C.礼仪教育受到重视 D.崇文抑武政策的影响

9.读下表,出现这一变化的主要原因是( )

表:唐宋两朝节妇烈女对照表

朝代 统治年限 节妇数 烈女数 节烈合计 倍数

隋唐 326 32 29 61 1

两宋 319 152 122 274 4.49

A.民族交融的结果 B.理学的影响 C.政府教导有方 D.妇女地位提高

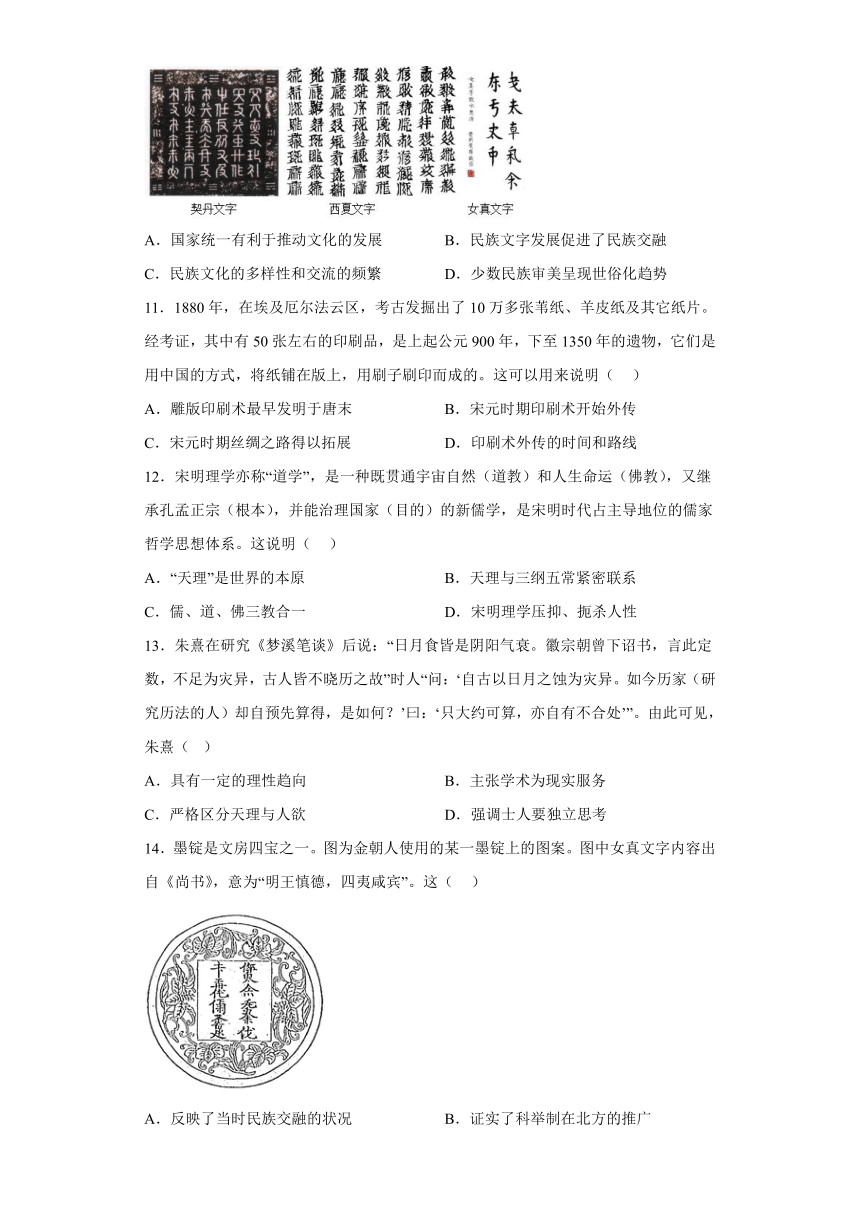

10.辽宋夏金时期,主要少数民族都模仿汉字自行创造了本民族文字(如下图)。据此可推知,这一时期( )

A.国家统一有利于推动文化的发展 B.民族文字发展促进了民族交融

C.民族文化的多样性和交流的频繁 D.少数民族审美呈现世俗化趋势

11.1880年,在埃及厄尔法云区,考古发掘出了10万多张苇纸、羊皮纸及其它纸片。经考证,其中有50张左右的印刷品,是上起公元900年,下至1350年的遗物,它们是用中国的方式,将纸铺在版上,用刷子刷印而成的。这可以用来说明( )

A.雕版印刷术最早发明于唐末 B.宋元时期印刷术开始外传

C.宋元时期丝绸之路得以拓展 D.印刷术外传的时间和路线

12.宋明理学亦称“道学”,是一种既贯通宇宙自然(道教)和人生命运(佛教),又继承孔孟正宗(根本),并能治理国家(目的)的新儒学,是宋明时代占主导地位的儒家哲学思想体系。这说明( )

A.“天理”是世界的本原 B.天理与三纲五常紧密联系

C.儒、道、佛三教合一 D.宋明理学压抑、扼杀人性

13.朱熹在研究《梦溪笔谈》后说:“日月食皆是阴阳气衰。徽宗朝曾下诏书,言此定数,不足为灾异,古人皆不晓历之故”时人“问:‘自古以日月之蚀为灾异。如今历家(研究历法的人)却自预先算得,是如何?’曰:‘只大约可算,亦自有不合处’”。由此可见,朱熹( )

A.具有一定的理性趋向 B.主张学术为现实服务

C.严格区分天理与人欲 D.强调士人要独立思考

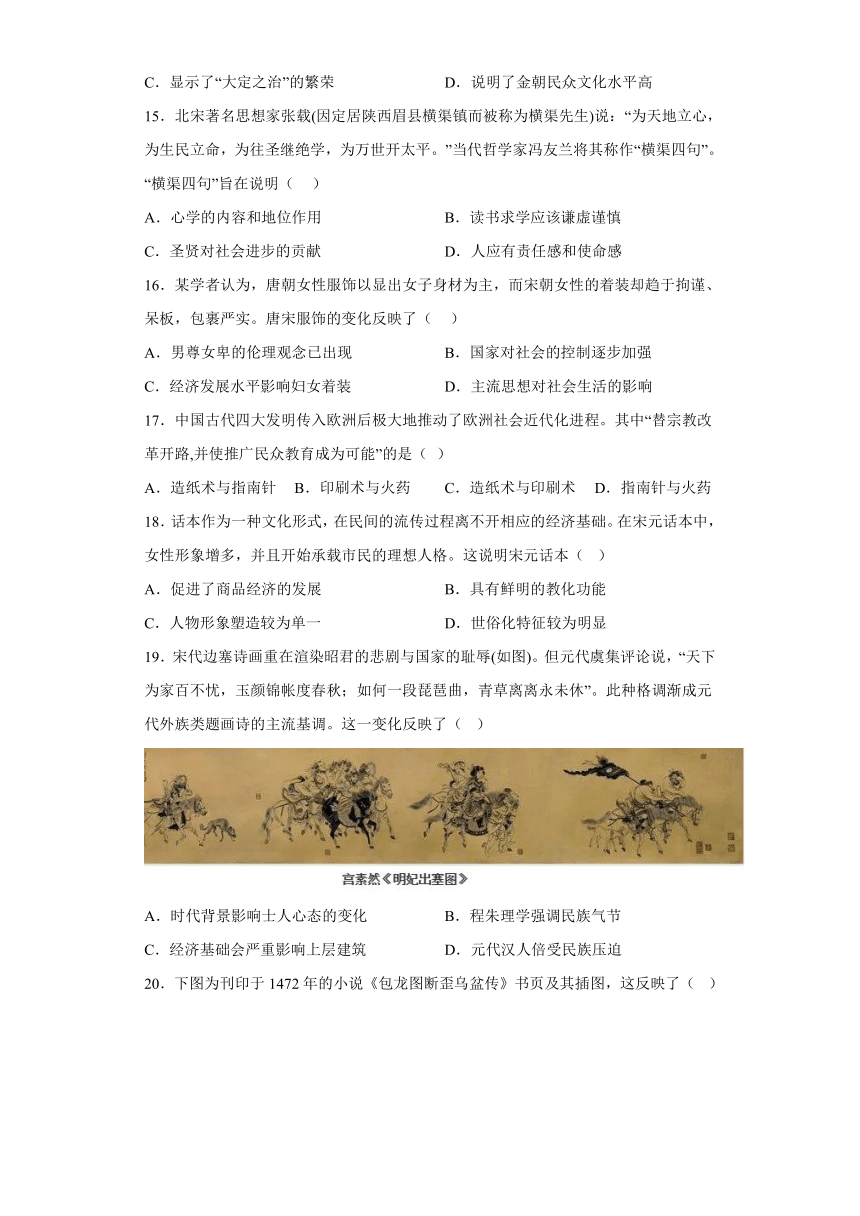

14.墨锭是文房四宝之一。图为金朝人使用的某一墨锭上的图案。图中女真文字内容出自《尚书》,意为“明王慎德,四夷咸宾”。这( )

A.反映了当时民族交融的状况 B.证实了科举制在北方的推广

C.显示了“大定之治”的繁荣 D.说明了金朝民众文化水平高

15.北宋著名思想家张载(因定居陕西眉县横渠镇而被称为横渠先生)说:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”当代哲学家冯友兰将其称作“横渠四句”。“横渠四句”旨在说明( )

A.心学的内容和地位作用 B.读书求学应该谦虚谨慎

C.圣贤对社会进步的贡献 D.人应有责任感和使命感

16.某学者认为,唐朝女性服饰以显出女子身材为主,而宋朝女性的着装却趋于拘谨、呆板,包裹严实。唐宋服饰的变化反映了( )

A.男尊女卑的伦理观念已出现 B.国家对社会的控制逐步加强

C.经济发展水平影响妇女着装 D.主流思想对社会生活的影响

17.中国古代四大发明传入欧洲后极大地推动了欧洲社会近代化进程。其中“替宗教改革开路,并使推广民众教育成为可能”的是( )

A.造纸术与指南针 B.印刷术与火药 C.造纸术与印刷术 D.指南针与火药

18.话本作为一种文化形式,在民间的流传过程离不开相应的经济基础。在宋元话本中,女性形象增多,并且开始承载市民的理想人格。这说明宋元话本( )

A.促进了商品经济的发展 B.具有鲜明的教化功能

C.人物形象塑造较为单一 D.世俗化特征较为明显

19.宋代边塞诗画重在渲染昭君的悲剧与国家的耻辱(如图)。但元代虞集评论说,“天下为家百不忧,玉颜锦帐度春秋;如何一段琵琶曲,青草离离永未休”。此种格调渐成元代外族类题画诗的主流基调。这一变化反映了( )

A.时代背景影响士人心态的变化 B.程朱理学强调民族气节

C.经济基础会严重影响上层建筑 D.元代汉人倍受民族压迫

20.下图为刊印于1472年的小说《包龙图断歪乌盆传》书页及其插图,这反映了( )

A.宋代印刷出版业水平领先世界 B.明清时期文人画凸显个性

C.宋代司法审判中渗透儒家伦理 D.明清市民阶层的文化生活

参考答案:

1.C

【详解】图示反映了宋朝以后,节妇烈女数量快速增长。结合所学知识可知,宋朝时期,理学重建了儒学信仰,开始成为官方哲学并不断强化,它强调三纲五常等社会伦理观念,压抑人们的自然欲求,导致宋明时期节妇烈女数量增多,C项正确;宋朝女性伦理观念与理学宣传密切相关,与商品经济发展关联性不大,排除A项;儒学重视伦理,不提倡个性解放,排除B项;节妇烈女重视伦理纲常,具有强烈的忠贞意识,而不是社会责任意识,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】根据材料“朱熹在《小学·明伦篇》(儿童启蒙教材)中力图构建一个“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的社会秩序。其中,以“父子有亲”为代表的家族孝道是伦理教育的基础。”可知,《小学·明伦篇》(儿童启蒙教材)注重“父子有亲”为代表的家庭伦理教育,因此,“童蒙教育注重维护伦理纲常”表述符合题意,C项正确;材料中只是提到伦理教育是蒙学教育的基础,并未强调是主要内容,排除A项;B项的主旨在材料中未体现,排除B项;材料只是强调蒙学注重伦理教育,并没有提出“私学发展利于维护社会稳定”的观点,排除D项。故选C项。

3.A

【详解】根据材料“……要是不可限以一律,正须随根性……必待其愤悱而后启之者”,并结合所学可知,宋代理学家吕学谦强调道德养成过程中不可千篇一律,而应“随根性”,即因材施教,A项正确;材料反映的是道德养成途径,而非道德醒悟的重要性,排除B项;“格物致知”强调外在探究,这与材料主旨不符,排除C项;材料并未涉及心学主张,排除D项。故选A项。

4.C

【详解】根据材料,元杂剧“上则朝廷君臣,政治之得失”,下到普通百姓生活,“医药、卜筮、释道、商贾至人情物理,殊方异域风俗语言”反映了元杂剧反映的内容十分丰富,体现社会现实生活,C项正确;元杂剧不止涉及朝廷政治,还有百姓生活,不止“传承官方意识形态”,排除A项;元杂剧涉及百姓生活还有朝廷政治,不止“反映市民的政治诉求”,排除B项;材料未涉及传统文学,排除D项。故选C项。

5.D

【详解】依据材料“风俗画多出一些平和的人文思想,更加贴近民众的真实生活”“写实与写意的结合是社会包容性的体现”可知,宋代风俗画以描绘普通百姓日常生产生活为主题,具有雅俗共赏的艺术性,D项正确;宋代风俗画是反映了市民阶层的壮大,而不是促进市民阶层的壮大,排除A项;宋代风俗画是以描绘普通百姓日常生产生活为主题,“体现国强民富的特征”表述错误,排除B项;战国时期中国绘画艺术已经从萌芽走向成熟,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】依据材料“‘寒鸦’形象常常出现在散曲和绘画作品中,总是伴随着苍凉、愁苦、落寞的情感”并结合元代文人社会地位低下的处境可以得出,元代文人创作深受时代环境的影响,C项正确;较高的美术素养在材料中无法体现,排除A项;自然理性原则材料未体现,排除B项; 宋代文人画迎合市井文化需要,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】根据材料可知宋代书坊较多,且把西汉时期的文学作品进行了刻本并发行于民间流传,这有利于文化的传承,C项正确;“普遍”一词说法过于绝对,且在材料中无法找到依据,排除A项;宋代书坊兴盛有利于推动教育发展,排除B项;宋代书坊无法代表印刷业的最高水平,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】依据材料可知,宋人笔下涌现很多好孩子形象,这些孩子勤奋刻苦,成熟端谨,根源于宋朝理学兴起,主张格物致知,诚意正心,强调社会责任感和历史使命,A项正确;科举制的发挥在那与成熟推动教育发展,但与“好孩子”形象没有因果关系,排除A项;礼仪教育之所以受到重视是因为礼仪中体现了理学的要求,所以礼仪教育受到重视不是主要原因,排除C项;重文抑武的政策使整个社会形成重文的风气,但其与“好孩子”形象没有因果关系,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】依据“唐宋两朝节妇烈女对照表”,可以看出从隋唐到两宋,节妇烈女的数量大幅增加,反映理学思想的影响加深,B项正确;民族交融与节妇烈女,关系不大,排除A项;节妇烈女的数量增多,与思想控制影响密切,排除C项;表格体现的是对妇女思想伦理控制更加严格,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】根据材料可知,辽夏金少数民族模仿汉字创制本民族的文字,体现了不同民族之间的多样性和文化交流,C项正确;辽宋夏金是政权并立时期,不是国家统一,排除A项;不同民族交融的表现是民族文字的创制,因果颠倒,排除B项;材料未涉及审美的世俗性,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】根据材料,这批印刷品时间“上起公元900年,下至1350年”,且是在埃及发现的,可用来说明中国古代印刷术外传的时间和路线,D项正确;古埃及人仿制的这些印刷品上起公元900年,说明唐末之前中国已经发明了雕版印刷术,排除A项;而且在此以前印刷术已经外传,排除B项;材料提到的最早时间是“公元900年”,说明唐末时期的中国也已与埃及通过丝路产生联系,排除C项。故选D项。

12.C

【详解】根据材料“既贯通宇宙自然(道教)和人生命运(佛教),又继承孔孟正宗”,可知宋明理学是儒学融合佛家、道家思想的结果,体现了三教合一,C项正确;天理与三纲五常都属于理学的内容,与材料信息无关,排除A、B两项;材料体现了理学的形成融合了儒、佛、道三家思想,并不是扼杀人性,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】根据材料可知,朱熹认为日月食不属于灾异,虽然研究历法的人预先算好了时间,但只是大约估计,也不一定准确,说明朱熹对日月食现象的认识具有一定的理性趋向,A项正确;学术为现实服务强调学有所用,与材料内容不符,排除B项;材料强调朱熹对日月食的认识,未涉及其对天理与人欲的区分,排除C项;朱熹的“学贵有疑”强调士人要独立思考,排除D项。故选A项。

14.A

【详解】根据材料“图为金朝人使用的某一墨锭上的图案。图中女真文字内容出自《尚书》,意为‘明王慎德,四夷咸宾’。”可知,体现了儒家思想对女真文化的影响,反映了民族交融的历史信息,A项正确;材料与科举制的推广无关,排除B项;12世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”,不符合题意,排除C项;材料无法得出金朝民众文化水平高的信息,排除D项。故选A项。

15.D

【详解】“横渠四句”大意是:为天地确立起生生之心,为百姓指明一条共同遵行的大道,继承孔孟等以往的圣人不传的学问,为天下后世开辟永久太平的基业。说明人应有责任感和使命感,D项正确;张载是北宋理学家,排除A项;材料没有涉及读书求学的态度问题,排除B项;材料强调人应有责任感和使命感,无法体现圣贤的贡献,排除C项。故选D项。

16.D

【详解】依据题干和所学知识,唐朝女性服饰以显出女子身材为主,反映了唐朝社会主流风气相对开放,而宋朝女性的着装却趋于拘谨、呆板,包裹严实,反映了理学思想对人们行为规范的影响,因此唐宋服饰的变化反映了主流思想对社会生活的影响,D项正确;春秋时期孔子创立儒家学说,男尊女卑的伦理观念已经出现,排除A项;宋代国家对社会的控制相对削弱而非加强,排除B项;唐宋服饰的变化折射出主流思想对社会生活的影响,不是反映经济发展水平影响妇女作着装,排除C项。故选D项。

17.C

【详解】根据材料“替宗教改革开路,并使推广民众教育成为可能”结合所学知识可知,中国的造纸术与印刷术使得纸与书籍相对廉价易得,推动了教育的发展,C项正确;指南针与教育无关,排除A项;火药与教育发展无关,排除B项;指南针与教育无关,排除D项。故选C项。

18.D

【详解】依据材料“在宋元话本中,女性形象增多,并且开始承载市民的理想人格”,结合所学知识可知商品经济的发展,使得宋元话本中,世俗化特征更加凸显,D项正确;题干并未涉及话本对商品经济的影响,排除A项;题干涉及的是宋元话本的世俗化倾向,并未涉及教化,排除B项;从题干中,可以看出任务形象并不单一,排除C项。故选D项。

19.A

【详解】根据材料并结合所学知识可知,宋朝时期民族政权并立,民族矛盾尖锐,因此“宋代边塞诗画重在渲染昭君的悲剧与国家的耻辱”;而元朝实现了国家的统一,元代诗人虞集认为昭君远嫁具有积极意义,并不可悲,这反映了时代背景影响士人心态的变化,A项正确;南宋时期程朱理学盛行,注重夷夏之防,而材料旨在强调元代诗人冲破了程朱理学的束缚,重新认识昭君出塞的意义,排除B项;材料属于文化,并未涉及经济基础,排除C项;材料强调元代诗人认为昭君出塞有利于统一,而非汉人备受民族压迫,排除D项。故选A项。

20.D

【详解】据材料“下图为刊印于1472年的小说《包龙图断歪乌盆传》书页及其插图”并结合所学可知,宋朝时期随着城市经济的发展,市民阶层壮大,反映市民阶层的世俗文学发展,如词、小说等,D项正确;材料未涉及“印刷出版业水平领先世界”,排除A项;文人画的特点是注重“意境”,而材料中的插图反映的是包龙图断歪乌盆案的场景,与文人画不符,排除B项;材料未涉及“儒家伦理”,排除C项。故选D项。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.如图是根据汪玢玲《中国婚姻史》统计的历代节妇烈女数量的柱状图。对宋明时期解释合理的是( )

A.宋代女性伦理根植于商品经济的发展 B.儒学教育鼓励平民大众的个性解放

C.儒学信仰的重建强化了社会伦理观念 D.节妇烈女具有强烈的社会责任意识

2.朱熹在《小学·明伦篇》(儿童启蒙教材)中力图构建一个“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的社会秩序。其中,以“父子有亲”为代表的家族孝道是伦理教育的基础。这表明( )

A.伦理教育为教学的主要内容 B.重建先秦礼制目标得以实现

C.童蒙教育注重维护伦理纲常 D.私学发展利于维护社会稳定

3.宋代理学家吕祖谦认为:“学者气质各有利钝,工夫各有浅深,要是不可限以一律,正须随根性……示以蹊径,亦有必待其愤悱而后启之者。”据此可知,该理学家( )

A.强调道德养成须因材施教 B.旨在说明道德醒悟的重要性

C.推崇“格物致知”的认识论 D.要求学者要做到“知行合一”

4.元朝胡祗通创作的诗集《紫山大全集》认为杂剧“既谓之杂,上则朝廷君臣,政治之得失,下则间里市井,父子、兄弟、夫妇、朋友之厚薄,以至医药、卜筮、释道、商贾至人情物理,殊方异域风俗语言之不同,无一物不得其情、不穷其态”。据此可知,元杂剧( )

A.传承官方意识形态 B.反映市民的政治诉求

C.体现社会现实生活 D.摆脱传统文学的束缚

5.宋代风俗画多出一些平和的人文思想,更加贴近民众的真实生活。同时期文人画的“写意”也给风俗画带来了新的风貌,例如李嵩的《货郎图》除了写实部分,在衣着表现上不乏写意效果,写实与写意的结合是社会包容性的体现。这表明宋代风俗画( )

A.促进了市民阶层的壮大 B.体现了国强民富的特征

C.标志着绘画理论的成熟 D.具有雅俗共赏的艺术性

6.下图为元代罗稚川的《古木寒鸦图》,这样的“寒鸦”形象常常出现在散曲和绘画作品中,总是伴随着苍凉、愁苦、落寞的情感。这反映元代文人的创作( )

A.具有较高的美术素养 B.彰显自然理性原则

C.深受时代环境的影响 D.迎合市井文化需要

7.宋代最有名的书坊要数福建建安余家的“万卷堂”和“勤有堂”。余家从北宋末年起,世代刻书达600年之久一直到明代,余家的刻本依然闻名遐迩。传世的勤有堂刻本有西汉刘向著的记述古代100多位妇女事迹的传记文学《列女传》(如下图所示)等。据此可知,宋代书坊( )

A.普遍采用活字印刷技术 B.多因教育的发展而兴起

C.对文化传承的贡献颇大 D.代表印刷业的最高水平

8.宋人笔下涌现出很多“好孩子”形象,如赵令赫“幼而秀颖,自异于群儿中。或戏之,则正色俨然,笑语不妄。记识敏悟,四岁受《孝经》,六岁通《论语》,七岁能为二韵诗。丧父,哀毁如成人”。“好孩子”形象确立的主要原因是( )

A.理学的兴起与发展 B.科举制的完善与成熟

C.礼仪教育受到重视 D.崇文抑武政策的影响

9.读下表,出现这一变化的主要原因是( )

表:唐宋两朝节妇烈女对照表

朝代 统治年限 节妇数 烈女数 节烈合计 倍数

隋唐 326 32 29 61 1

两宋 319 152 122 274 4.49

A.民族交融的结果 B.理学的影响 C.政府教导有方 D.妇女地位提高

10.辽宋夏金时期,主要少数民族都模仿汉字自行创造了本民族文字(如下图)。据此可推知,这一时期( )

A.国家统一有利于推动文化的发展 B.民族文字发展促进了民族交融

C.民族文化的多样性和交流的频繁 D.少数民族审美呈现世俗化趋势

11.1880年,在埃及厄尔法云区,考古发掘出了10万多张苇纸、羊皮纸及其它纸片。经考证,其中有50张左右的印刷品,是上起公元900年,下至1350年的遗物,它们是用中国的方式,将纸铺在版上,用刷子刷印而成的。这可以用来说明( )

A.雕版印刷术最早发明于唐末 B.宋元时期印刷术开始外传

C.宋元时期丝绸之路得以拓展 D.印刷术外传的时间和路线

12.宋明理学亦称“道学”,是一种既贯通宇宙自然(道教)和人生命运(佛教),又继承孔孟正宗(根本),并能治理国家(目的)的新儒学,是宋明时代占主导地位的儒家哲学思想体系。这说明( )

A.“天理”是世界的本原 B.天理与三纲五常紧密联系

C.儒、道、佛三教合一 D.宋明理学压抑、扼杀人性

13.朱熹在研究《梦溪笔谈》后说:“日月食皆是阴阳气衰。徽宗朝曾下诏书,言此定数,不足为灾异,古人皆不晓历之故”时人“问:‘自古以日月之蚀为灾异。如今历家(研究历法的人)却自预先算得,是如何?’曰:‘只大约可算,亦自有不合处’”。由此可见,朱熹( )

A.具有一定的理性趋向 B.主张学术为现实服务

C.严格区分天理与人欲 D.强调士人要独立思考

14.墨锭是文房四宝之一。图为金朝人使用的某一墨锭上的图案。图中女真文字内容出自《尚书》,意为“明王慎德,四夷咸宾”。这( )

A.反映了当时民族交融的状况 B.证实了科举制在北方的推广

C.显示了“大定之治”的繁荣 D.说明了金朝民众文化水平高

15.北宋著名思想家张载(因定居陕西眉县横渠镇而被称为横渠先生)说:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”当代哲学家冯友兰将其称作“横渠四句”。“横渠四句”旨在说明( )

A.心学的内容和地位作用 B.读书求学应该谦虚谨慎

C.圣贤对社会进步的贡献 D.人应有责任感和使命感

16.某学者认为,唐朝女性服饰以显出女子身材为主,而宋朝女性的着装却趋于拘谨、呆板,包裹严实。唐宋服饰的变化反映了( )

A.男尊女卑的伦理观念已出现 B.国家对社会的控制逐步加强

C.经济发展水平影响妇女着装 D.主流思想对社会生活的影响

17.中国古代四大发明传入欧洲后极大地推动了欧洲社会近代化进程。其中“替宗教改革开路,并使推广民众教育成为可能”的是( )

A.造纸术与指南针 B.印刷术与火药 C.造纸术与印刷术 D.指南针与火药

18.话本作为一种文化形式,在民间的流传过程离不开相应的经济基础。在宋元话本中,女性形象增多,并且开始承载市民的理想人格。这说明宋元话本( )

A.促进了商品经济的发展 B.具有鲜明的教化功能

C.人物形象塑造较为单一 D.世俗化特征较为明显

19.宋代边塞诗画重在渲染昭君的悲剧与国家的耻辱(如图)。但元代虞集评论说,“天下为家百不忧,玉颜锦帐度春秋;如何一段琵琶曲,青草离离永未休”。此种格调渐成元代外族类题画诗的主流基调。这一变化反映了( )

A.时代背景影响士人心态的变化 B.程朱理学强调民族气节

C.经济基础会严重影响上层建筑 D.元代汉人倍受民族压迫

20.下图为刊印于1472年的小说《包龙图断歪乌盆传》书页及其插图,这反映了( )

A.宋代印刷出版业水平领先世界 B.明清时期文人画凸显个性

C.宋代司法审判中渗透儒家伦理 D.明清市民阶层的文化生活

参考答案:

1.C

【详解】图示反映了宋朝以后,节妇烈女数量快速增长。结合所学知识可知,宋朝时期,理学重建了儒学信仰,开始成为官方哲学并不断强化,它强调三纲五常等社会伦理观念,压抑人们的自然欲求,导致宋明时期节妇烈女数量增多,C项正确;宋朝女性伦理观念与理学宣传密切相关,与商品经济发展关联性不大,排除A项;儒学重视伦理,不提倡个性解放,排除B项;节妇烈女重视伦理纲常,具有强烈的忠贞意识,而不是社会责任意识,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】根据材料“朱熹在《小学·明伦篇》(儿童启蒙教材)中力图构建一个“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的社会秩序。其中,以“父子有亲”为代表的家族孝道是伦理教育的基础。”可知,《小学·明伦篇》(儿童启蒙教材)注重“父子有亲”为代表的家庭伦理教育,因此,“童蒙教育注重维护伦理纲常”表述符合题意,C项正确;材料中只是提到伦理教育是蒙学教育的基础,并未强调是主要内容,排除A项;B项的主旨在材料中未体现,排除B项;材料只是强调蒙学注重伦理教育,并没有提出“私学发展利于维护社会稳定”的观点,排除D项。故选C项。

3.A

【详解】根据材料“……要是不可限以一律,正须随根性……必待其愤悱而后启之者”,并结合所学可知,宋代理学家吕学谦强调道德养成过程中不可千篇一律,而应“随根性”,即因材施教,A项正确;材料反映的是道德养成途径,而非道德醒悟的重要性,排除B项;“格物致知”强调外在探究,这与材料主旨不符,排除C项;材料并未涉及心学主张,排除D项。故选A项。

4.C

【详解】根据材料,元杂剧“上则朝廷君臣,政治之得失”,下到普通百姓生活,“医药、卜筮、释道、商贾至人情物理,殊方异域风俗语言”反映了元杂剧反映的内容十分丰富,体现社会现实生活,C项正确;元杂剧不止涉及朝廷政治,还有百姓生活,不止“传承官方意识形态”,排除A项;元杂剧涉及百姓生活还有朝廷政治,不止“反映市民的政治诉求”,排除B项;材料未涉及传统文学,排除D项。故选C项。

5.D

【详解】依据材料“风俗画多出一些平和的人文思想,更加贴近民众的真实生活”“写实与写意的结合是社会包容性的体现”可知,宋代风俗画以描绘普通百姓日常生产生活为主题,具有雅俗共赏的艺术性,D项正确;宋代风俗画是反映了市民阶层的壮大,而不是促进市民阶层的壮大,排除A项;宋代风俗画是以描绘普通百姓日常生产生活为主题,“体现国强民富的特征”表述错误,排除B项;战国时期中国绘画艺术已经从萌芽走向成熟,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】依据材料“‘寒鸦’形象常常出现在散曲和绘画作品中,总是伴随着苍凉、愁苦、落寞的情感”并结合元代文人社会地位低下的处境可以得出,元代文人创作深受时代环境的影响,C项正确;较高的美术素养在材料中无法体现,排除A项;自然理性原则材料未体现,排除B项; 宋代文人画迎合市井文化需要,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】根据材料可知宋代书坊较多,且把西汉时期的文学作品进行了刻本并发行于民间流传,这有利于文化的传承,C项正确;“普遍”一词说法过于绝对,且在材料中无法找到依据,排除A项;宋代书坊兴盛有利于推动教育发展,排除B项;宋代书坊无法代表印刷业的最高水平,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】依据材料可知,宋人笔下涌现很多好孩子形象,这些孩子勤奋刻苦,成熟端谨,根源于宋朝理学兴起,主张格物致知,诚意正心,强调社会责任感和历史使命,A项正确;科举制的发挥在那与成熟推动教育发展,但与“好孩子”形象没有因果关系,排除A项;礼仪教育之所以受到重视是因为礼仪中体现了理学的要求,所以礼仪教育受到重视不是主要原因,排除C项;重文抑武的政策使整个社会形成重文的风气,但其与“好孩子”形象没有因果关系,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】依据“唐宋两朝节妇烈女对照表”,可以看出从隋唐到两宋,节妇烈女的数量大幅增加,反映理学思想的影响加深,B项正确;民族交融与节妇烈女,关系不大,排除A项;节妇烈女的数量增多,与思想控制影响密切,排除C项;表格体现的是对妇女思想伦理控制更加严格,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】根据材料可知,辽夏金少数民族模仿汉字创制本民族的文字,体现了不同民族之间的多样性和文化交流,C项正确;辽宋夏金是政权并立时期,不是国家统一,排除A项;不同民族交融的表现是民族文字的创制,因果颠倒,排除B项;材料未涉及审美的世俗性,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】根据材料,这批印刷品时间“上起公元900年,下至1350年”,且是在埃及发现的,可用来说明中国古代印刷术外传的时间和路线,D项正确;古埃及人仿制的这些印刷品上起公元900年,说明唐末之前中国已经发明了雕版印刷术,排除A项;而且在此以前印刷术已经外传,排除B项;材料提到的最早时间是“公元900年”,说明唐末时期的中国也已与埃及通过丝路产生联系,排除C项。故选D项。

12.C

【详解】根据材料“既贯通宇宙自然(道教)和人生命运(佛教),又继承孔孟正宗”,可知宋明理学是儒学融合佛家、道家思想的结果,体现了三教合一,C项正确;天理与三纲五常都属于理学的内容,与材料信息无关,排除A、B两项;材料体现了理学的形成融合了儒、佛、道三家思想,并不是扼杀人性,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】根据材料可知,朱熹认为日月食不属于灾异,虽然研究历法的人预先算好了时间,但只是大约估计,也不一定准确,说明朱熹对日月食现象的认识具有一定的理性趋向,A项正确;学术为现实服务强调学有所用,与材料内容不符,排除B项;材料强调朱熹对日月食的认识,未涉及其对天理与人欲的区分,排除C项;朱熹的“学贵有疑”强调士人要独立思考,排除D项。故选A项。

14.A

【详解】根据材料“图为金朝人使用的某一墨锭上的图案。图中女真文字内容出自《尚书》,意为‘明王慎德,四夷咸宾’。”可知,体现了儒家思想对女真文化的影响,反映了民族交融的历史信息,A项正确;材料与科举制的推广无关,排除B项;12世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”,不符合题意,排除C项;材料无法得出金朝民众文化水平高的信息,排除D项。故选A项。

15.D

【详解】“横渠四句”大意是:为天地确立起生生之心,为百姓指明一条共同遵行的大道,继承孔孟等以往的圣人不传的学问,为天下后世开辟永久太平的基业。说明人应有责任感和使命感,D项正确;张载是北宋理学家,排除A项;材料没有涉及读书求学的态度问题,排除B项;材料强调人应有责任感和使命感,无法体现圣贤的贡献,排除C项。故选D项。

16.D

【详解】依据题干和所学知识,唐朝女性服饰以显出女子身材为主,反映了唐朝社会主流风气相对开放,而宋朝女性的着装却趋于拘谨、呆板,包裹严实,反映了理学思想对人们行为规范的影响,因此唐宋服饰的变化反映了主流思想对社会生活的影响,D项正确;春秋时期孔子创立儒家学说,男尊女卑的伦理观念已经出现,排除A项;宋代国家对社会的控制相对削弱而非加强,排除B项;唐宋服饰的变化折射出主流思想对社会生活的影响,不是反映经济发展水平影响妇女作着装,排除C项。故选D项。

17.C

【详解】根据材料“替宗教改革开路,并使推广民众教育成为可能”结合所学知识可知,中国的造纸术与印刷术使得纸与书籍相对廉价易得,推动了教育的发展,C项正确;指南针与教育无关,排除A项;火药与教育发展无关,排除B项;指南针与教育无关,排除D项。故选C项。

18.D

【详解】依据材料“在宋元话本中,女性形象增多,并且开始承载市民的理想人格”,结合所学知识可知商品经济的发展,使得宋元话本中,世俗化特征更加凸显,D项正确;题干并未涉及话本对商品经济的影响,排除A项;题干涉及的是宋元话本的世俗化倾向,并未涉及教化,排除B项;从题干中,可以看出任务形象并不单一,排除C项。故选D项。

19.A

【详解】根据材料并结合所学知识可知,宋朝时期民族政权并立,民族矛盾尖锐,因此“宋代边塞诗画重在渲染昭君的悲剧与国家的耻辱”;而元朝实现了国家的统一,元代诗人虞集认为昭君远嫁具有积极意义,并不可悲,这反映了时代背景影响士人心态的变化,A项正确;南宋时期程朱理学盛行,注重夷夏之防,而材料旨在强调元代诗人冲破了程朱理学的束缚,重新认识昭君出塞的意义,排除B项;材料属于文化,并未涉及经济基础,排除C项;材料强调元代诗人认为昭君出塞有利于统一,而非汉人备受民族压迫,排除D项。故选A项。

20.D

【详解】据材料“下图为刊印于1472年的小说《包龙图断歪乌盆传》书页及其插图”并结合所学可知,宋朝时期随着城市经济的发展,市民阶层壮大,反映市民阶层的世俗文学发展,如词、小说等,D项正确;材料未涉及“印刷出版业水平领先世界”,排除A项;文人画的特点是注重“意境”,而材料中的插图反映的是包龙图断歪乌盆案的场景,与文人画不符,排除B项;材料未涉及“儒家伦理”,排除C项。故选D项。

同课章节目录