中华文明起源与早期国家 选择题刷题(含解析)--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

文档属性

| 名称 | 中华文明起源与早期国家 选择题刷题(含解析)--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 185.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-26 20:36:58 | ||

图片预览

文档简介

2023届高中历史选择题巧刷之中国古代史—中华文明起源与早期国家

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.如图所示阴影区域是以彩陶为特征的庙底沟类型仰韶文化分布区,黑点则是仰韶文化之外包含类似于庙底沟类型彩陶的遗址分布。这体现了中华文明( )

A.兼容并蓄 B.绵延不断 C.博大精深 D.多元一体

2.周王朝有意识地扩展姬姓与异性诸侯之间的联姻,异性诸侯则通过联姻的方式巩固其在周王朝的权势地位,于是更多的异性诸侯被纳入“封建亲戚”的行列,作为周王朝的“藩屏”。由此可知( )

A.血缘联系有利于扩大周王朝的统治基础

B.联姻实现了贵族集团的政治垄断

C.分封制的实施进一步加强周天子的权势

D.异性诸侯逐渐演变成为分封主体

3.下列两幅图片分别是中国新石器时代黄河流域和长江流域的早期人类文化遗址复原图,其差异反映出( )

A.原始农业的发展和进步 B.不同地域生产力水平的差异

C.中华文明起源的多样性 D.贫富差别和阶级分化的差异

4.下面是关于先秦时期的一些记载。据此可知( )

A.先秦统治者提倡仁政思想 B.神学的政治影响力减弱

C.华夏观念得到了一定认同 D.早期的民本思想已萌发

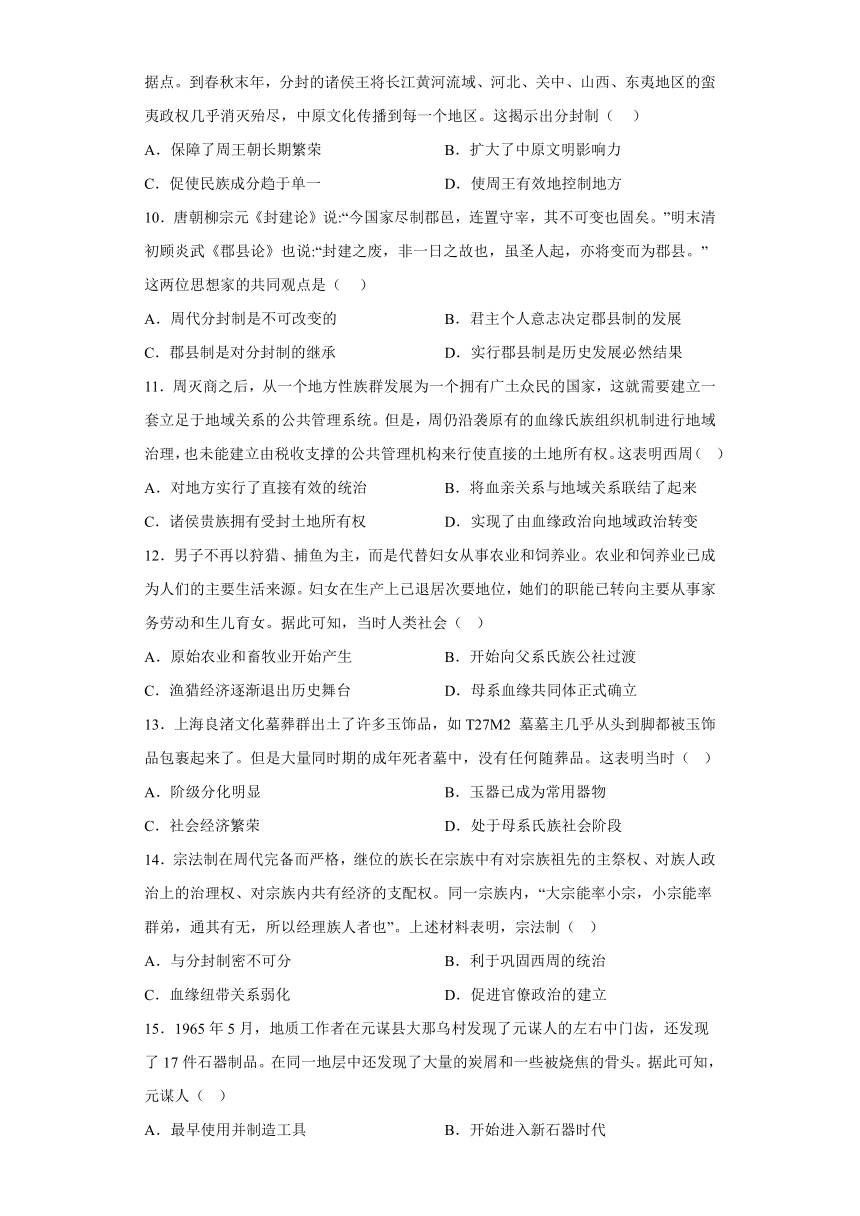

5.下图中的铜爵现藏于中国国家博物馆,是采用复合范铸造而成的青铜酒器,器壁单薄,纹饰简单,是中国历史上出现最早的青铜容器之一。该铜爵可用于说明我国( )

图:二里头文化铜爵

A.农耕文明博大精深 B.殷商时期酒文化盛行

C.奴隶制文明的发展 D.原始社会私有制产生

6.《史记·周本纪》载:灭商之际,武王乃“封商纣子禄父殷之余民”,又追思先圣王,乃“褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝”等。周公二次东征之后,又“以微子开代殷后,国于宋”。西周初年的分封意在( )

A.打破宗族间的聚居状态 B.均衡贵族集团的利益

C.消弭地域间的文化差异 D.彰显天下共主的地位

7.在距今4000多年前的山西陶寺遗址中有宫殿建筑、天文建筑,还有众多墓葬。其中少数大型墓里均有一、二百件随葬品,包括礼乐重器和玉器,许多中型墓中也有较丰富的随葬品,大量小型墓随葬品则十分贫乏,有的甚至一无所有。据此可以推断当时( )

①私有制已经产生②阶级分化明显③具备国家初始形态④君主专制形成

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

8.有学者认为:“西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而‘共主’名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为‘天下一大变局’。”对此最准确的理解是 ( )

A.西周与秦以后的制度没有联系 B.周秦制度的根本差异是分封制变为中央集权制

C.作者对秦以后的“独制”持否定态度 D.“大变局”指贵族政治转向官僚政治

9.有学者指出,西周实行分封制初期,诸侯国仅仅是数城而已,是周王室抵御蛮夷的据点。到春秋末年,分封的诸侯王将长江黄河流域、河北、关中、山西、东夷地区的蛮夷政权几乎消灭殆尽,中原文化传播到每一个地区。这揭示出分封制( )

A.保障了周王朝长期繁荣 B.扩大了中原文明影响力

C.促使民族成分趋于单一 D.使周王有效地控制地方

10.唐朝柳宗元《封建论》说:“今国家尽制郡邑,连置守宰,其不可变也固矣。”明末清初顾炎武《郡县论》也说:“封建之废,非一日之故也,虽圣人起,亦将变而为郡县。”这两位思想家的共同观点是( )

A.周代分封制是不可改变的 B.君主个人意志决定郡县制的发展

C.郡县制是对分封制的继承 D.实行郡县制是历史发展必然结果

11.周灭商之后,从一个地方性族群发展为一个拥有广土众民的国家,这就需要建立一套立足于地域关系的公共管理系统。但是,周仍沿袭原有的血缘氏族组织机制进行地域治理,也未能建立由税收支撑的公共管理机构来行使直接的土地所有权。这表明西周( )

A.对地方实行了直接有效的统治 B.将血亲关系与地域关系联结了起来

C.诸侯贵族拥有受封土地所有权 D.实现了由血缘政治向地域政治转变

12.男子不再以狩猎、捕鱼为主,而是代替妇女从事农业和饲养业。农业和饲养业已成为人们的主要生活来源。妇女在生产上已退居次要地位,她们的职能已转向主要从事家务劳动和生儿育女。据此可知,当时人类社会( )

A.原始农业和畜牧业开始产生 B.开始向父系氏族公社过渡

C.渔猎经济逐渐退出历史舞台 D.母系血缘共同体正式确立

13.上海良渚文化墓葬群出土了许多玉饰品,如T27M2 墓墓主几乎从头到脚都被玉饰品包裹起来了。但是大量同时期的成年死者墓中,没有任何随葬品。这表明当时( )

A.阶级分化明显 B.玉器已成为常用器物

C.社会经济繁荣 D.处于母系氏族社会阶段

14.宗法制在周代完备而严格,继位的族长在宗族中有对宗族祖先的主祭权、对族人政治上的治理权、对宗族内共有经济的支配权。同一宗族内,“大宗能率小宗,小宗能率群弟,通其有无,所以经理族人者也”。上述材料表明,宗法制( )

A.与分封制密不可分 B.利于巩固西周的统治

C.血缘纽带关系弱化 D.促进官僚政治的建立

15.1965年5月,地质工作者在元谋县大那乌村发现了元谋人的左右中门齿,还发现了17件石器制品。在同一地层中还发现了大量的炭屑和一些被烧焦的骨头。据此可知,元谋人( )

A.最早使用并制造工具 B.开始进入新石器时代

C.实现了早期社会分工 D.生存能力有较大提升

16.物质生活的生产方式都是一定的生产力和生产关系的统一。农业的产生使人类社会的生产关系发生了巨大变化,这主要表现在( )

A.社会生产力巨大飞跃 B.私有制、阶级和国家出现

C.封建土地私有制形成 D.人类社会进入新石器时代

17.某纪录片从最平凡的一锅米饭,一个馒头,到各种小吃,全方位展示了中国人的日常饮食。米饭,永远是江南餐桌上最后的主角。生活在下列哪一地区的人们有可能最早享用米饭( )

A.两河流域 B.尼罗河流域

C.中国长江流域 D.古希腊

18.《中国大百科全书》中写道:“中国古代社会中凭借血缘关系对族人进行管辖和处置的制度……中国古代社会中的宗族组织相配合,是统治阶级维护政治和社会秩序的重要手段。”( )

A.有效维系了西周统治秩序的稳定 B.按照宗族组织原则组建地方政权

C.体现了血缘关系同政治关系的结合 D.实现了国家政治权力的高度集中

19.一项考古统计表明,我国新石器时代稻谷遗存120余处,其中长江流域90余处,黄河流域12处,另有闽、浙、台数处。炭化粟粒、粟壳遗存40余处,分布于山东、河北、浙江、新疆等省区。据此可以推断( )

①我国南方粮食种植比北方发达,且早于北方

②我国的原始农业种植,南北地域特色明显

③南北地域之间,粮食品种已有交流

④我国是世界古代农业种植的发祥地之一

A.①③ B.①②③ C.②④ D.②③④

20.中国考古学家苏秉琦先生认为我国数以千计的新石器遗址可以分为以下六大板块。

板块一 陕豫晋邻近地区,以仰韶文化为代表。

板块二 山东及邻省一部分地区,以大汶口文化为代表。

板块三 湖北及邻近地区,以巴蜀文化和楚文化为代表。

板块四 长江下游地区,以河姆渡文化为代表。

板块五 以都阳湖—珠江三角洲为中轴的南方地区。

板块六 以长城地带为重心的北方地区,以红山文化和富河文化为代表。

上表可以说明( )A.黄河流域是中华文明的中心 B.当时的南北方文化交流频繁

C.中华文明的起源具有多元性 D.早期中华文明各自独立发展

参考答案:

1.D

【详解】从材料“阴影区域是以彩陶为特征的庙底沟类型仰韶文化分布区,黑点则是仰韶文化之外包含类似于庙底沟类型彩陶的遗址分布”以及图片可以看出有多种陶瓷文化遗址,体现了中国古代文化多元一体的特征,D项正确;材料体现的中国古代文化多元一体,并没有体现吸收其他文化,不能体现兼收并蓄,排除A项;材料体现的是石器时代的文化,不能体现绵延不断,排除B项;材料只体现了彩陶特征,不能体现博大精深,排除C项。故选D项。

2.A

【详解】根据题干可知,周王朝与异性诸侯之间的联姻有利于加强统治集团内部的血缘联系,进而巩固周王朝的统治,A项正确;并不是所以异性诸侯都会跟周王朝联姻,“实现了……政治垄断”说法绝对,排除B项;分封制是周朝的地方管理制度,并未加强周天子的权势,排除C项。故选A项。

3.C

【详解】新石器时代黄河流域和长江流域的早期人类文化遗址来看,仰韶文化房屋遗址和河姆渡房屋遗址明显不同,说明新石器时代的长江文化和黄河文化各具特色,佐证了中华文明起源的多样性,C项正确;材料没有涉及原始农业的信息,排除A项;受自然环境的影响,仰韶文化房屋遗址与河姆渡文化房屋遗址差别较大,但均处于新时期时代,生产力水平差异不大,排除B项;材料无法反映贫富差别和阶级分化,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】通过阅读表格内容并结合所学知识可知,古典文献中记载,先秦时期的统治者重视个人修养,强调团结民众、“保民”“有功于民”等,这反映出早期的民本思想已萌发,D项正确;材料不足以说明先秦统治者已经在提倡仁政思想,且结合所学可知,战国时期孟子提出仁政的思想,排除A项;材料与神学政治影响力减弱无关,排除B项;华夏认同观念出现于春秋战国时期,伴随着民族战争与交融,华夏认同观念开始形成,材料的主旨信息是早期民本思想的出现,未体现华夏观念得到了一定认同,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】根据材料“采用复合范铸造而成的青铜酒器,器壁单薄,纹饰简单,是中国历史上出现最早的青铜容器之一”结合所学知识可知,铜爵是青铜器,属于商周文明,是奴隶制文明的产物,C项正确;铜爵与农耕文明无关,排除A项;材料无法体现酒文化的盛行,排除B项;此时不是原始社会时期,排除D项。故选C项。

6.D

【详解】解读材料可知,西周初年分封的对象有王族、功臣、先代贵族,并结合所学知识可知,西周初年分封的意图是:广建诸侯,拱卫王室,进一步扩大西周的统治和周文化的覆盖范围,加强周王室的共主地位,稳定政治秩序,D项正确;周王室及同姓子弟被分封到远离王畿的各地进行统治,或在王畿附近地区分封功臣、同姓及异姓诸侯,有利于打破了原先宗族聚居的状态,但不是西周分封的目的,排除A项;分封制的目的不是“均衡贵族集团的利益”,而是维护西周统治,排除B项;“地域间的文化差异”不会因为分封制的推行消弭,且消弭说法过于绝对,排除C项。故选D项。

7.A

【详解】结合所学知识可知,陶寺遗址中发现的宫殿建筑、礼器和玉器等,反映出其具备国家初始形态,大中小型墓葬及其随葬品数量、种类的差距,可以推断当时私有制已经产生,并且有了明显的阶级分化,说法①②③符合题意,A项正确;材料不足以说明当时已形成了君主专制,说法④不符合题意,排除与之组合的BCD三项。故选A项。

8.B

【详解】根据材料““西周政治……贵族色彩,……‘共主’名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明”,再结合所学知识可知,西周主要的政治制度有分封制、宗法制,秦朝的主要政治制度有皇帝制度、三公九卿制和郡县制,其中差异最大的是分封制和郡县制。在分封制下,诸侯享有受封土地上的统治权,周天子权力有限,地方权力很大,但在郡县制下,郡、县两级主要官员由中央任免和考核,中央对地方实现垂直管理,地方行使权力受到中央的节制,因此中央权力很大,地方权力较小,综上所述,周秦制度的根本差异是在对地方的管理上,由分封制变为中央集权制,B项正确;根据所学知识,皇帝制度下皇位世袭,其来源于夏朝的王位世袭制,西周与秦以后的制度没有联系说法错误,排除A项;根据材料,作者没有发表对秦以后的“独制”的态度,排除C项;材料中的大变局指的是政治制度由地方分权向中央集权的转变,而非由贵族政治转向官僚政治,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】根据“分封的诸侯王将长江黄河流域、河北、关中、山西、东夷地区的蛮夷政权几乎消灭殆尽,中原文化传播到每一个地区”可知西周时期通过分封制,将中原文化传播到了长江黄河流域、河北、关中、山西和东夷等地区,说明分封制的设立扩大了中原文明的影响力,B项正确;到周王朝中后期,周王朝已经逐渐走向衰落,分封制并不能保障周王朝的长期繁荣,排除A项;中原文化的扩张促进了民族融合,并不是促使民族成分趋于单一,排除C项;分封制下,周王并不直接统治地方,“有效控制地方”的说法不符合史实,排除D项。故选B项。

10.D

【详解】柳宗元认为郡县制不可改变,顾炎武认为郡县制取代分封制是必然的,两人都认同郡县制度,这意味着实行郡县制是历史发展的必然结果,D项正确;柳宗元并未提到分封制,而且A项表述绝对,排除A项;“封建之废,非一日之故也,虽圣人起,亦将变而为郡县”就意味着郡县制并非君主个人意志决定,排除B项;郡县制和分封制是两种截然不同的地方行政管理制度,两者不是继承关系,排除C项。故选D项。

11.B

【详解】根据材料“……但是,周仍沿袭原有的血缘氏族组织机制进行地域治理,也未能建立由税收支撑的公共管理机构来行使直接的土地所有权”,并结合所学可知,周灭商之后,统治范围扩大,为维护统治,按血缘亲疏远近实行分封制。分封制将血亲关系与地域关系联结了起来,这种血缘宗亲纽带对维系国家统治至关重要,有利于宗周社会的稳定,B项正确;材料强调“未能建立由税收支撑的公共管理机构来行使直接的土地所有权”,说明西周没有对地方实行直接有效的统治,排除A项;西周分封制下,土地所有权属于国家,诸侯贵族对受封土地没有所有权,排除C项;由血缘政治向地域政治转变发生在秦朝,表现为郡县制取代分封制,这与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

12.B

【详解】根据材料“农业和饲养业已成为人们的主要生活来源。妇女在生产上已退居次要地位。”并结合所学知识可知,农业产生后,男子开始在生产中占据主导地位,妇女主要从事家务劳动和家庭副业,女子在农业生产中逐渐退居从属地位,人类社会开始向父系氏族公社过渡,B项正确;根据材料“农业和饲养业已成为人们的主要生活来源。”可知当时原始农业已经产生,排除A项;仅凭材料无法断定渔猎经济逐渐退出历史舞台,排除C项;氏族社会的早、中期为母系氏族,即建立在母系血缘关系上的社会组织,是按母系计算世系血统和继承财产的氏族制度,是氏族社会的第一阶段,材料已经发展至向父系氏族公社过渡时期,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】良渚文化墓葬中随葬品数量存在巨大差异,表明当时出现贫富差别,阶级分化明显,A项正确;材料反映的是玉器是墓葬的随葬品,无法体现玉器已成为常用器物,排除B项;材料无法体现社会经济繁荣,排除C项;母系氏族社会阶段没有贫富差别,氏族成员过着平等的生活,排除D项。故选A项。

14.B

【详解】根据材料可知,西周宗法制度规定宗族中族长拥有重要的权力。结合所学可知,西周宗法制有利于维护贵族内部的稳定。材料中族长具有重要的权力,有利于巩固西周的统治。B项正确;材料反映的是宗法制的内容,没有涉及分封制,排除A项;宗法制强化了血缘纽带关系,排除C项;秦朝建立了官僚政治,排除D项。故选B项。

15.D

【详解】根据“,还发现了17件石器制品。在同一地层中还发现了大量的炭屑和一些被烧焦的骨头”可以看出,元谋人已经会制作工具,同时也会使用火,说明他们的生存能力有所提升,D项正确;材料不有证明是最早,也不能证明是“开始”,排除AB项;材料没有分工的信息,排除C项。故选D项。

16.B

【详解】根据材料“物质生活的生产方式都是一定的生产力和生产关系的统一。农业的产生使人类社会的生产关系发生了巨大变化”并根据所学可知,农业的产生使人类社会的生产关系发生了巨大变化,随着生产力的发展,农业得到发展与进步,私有制、阶级和国家随之出现,B项正确;生产力的巨大飞跃不属于生产关系方面的内容,排除A项;私有制、阶级和国家出现以后先出现的不是封建土地私有制,封建土地私有制不是农业产生带来的变化,而是生产力发展带来的变化,排除C项;农业的产生是在进入新石器时代以后,排除D项。故选B项。

17.C

【详解】结合所学知识,可知中国长江中下游的居民在世界上最早种植水稻,C项正确;两河流域种植的是大麦和小麦,排除A项;尼罗河流域不种植水稻,排除B项;希腊不种植水稻,排除D项。

18.C

【详解】依据材料中“凭借血缘关系对族人进行管辖和处置”“与中国古代社会中的宗族组织相配合”反映了宗法制有利于凝聚宗族对族人进行管辖和处置,防止内部纷争,强化王权,把“国”和“家”密切结合在一起,体现了血缘关系同政治关系的结合,C项正确;宗法制前期有效维系西周的稳定,后期也是西周礼崩乐坏的原因,排除A项;宗法制只是中国古代地方政权的重要因素,但并不是按照宗族原则组织的,排除B项;西周时并未实现国家政治权力的高度集中,排除D项。故选C项。

19.D

【详解】根据材料“我国新石器时代稻谷遗存120余处,其中长江流域90余处,黄河流域12处......炭化粟粒、粟壳遗存40余处,分布于山东、河北、浙江、新疆等省区”可得知我国新石器时代已有农业种植,我国是世界古代农业种植的发祥地之一;南方多种稻但也有粟,北方多种粟但也有稻,南北地域特色明显,且南北地域之间粮食品种已有交流;但材料不能说明我国南方粮食种植比北方发达,且早于北方,可从材料推断出②③④,D项正确;排除ABC项。故选D项。

20.C

【详解】通过观察表格内容,结合所学知识可知,考古专家将我国数以千计的新石器遗址按照地理分布,梳理为六大板块,反映出中华文明的起源具有多元化的特征,故C项正确;黄河流域是中华文明的中心未将“板块三”“板块四”“板块五”等概括其中,故排除 A项;仅有六大板块的分布和代表,不能说明当时南方与北方文化交流频繁,排除B项;材料虽然提到了中华不同地区的文明,但综合起开看是为了突出中华文明起源多元性,排除D项。故选C项。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.如图所示阴影区域是以彩陶为特征的庙底沟类型仰韶文化分布区,黑点则是仰韶文化之外包含类似于庙底沟类型彩陶的遗址分布。这体现了中华文明( )

A.兼容并蓄 B.绵延不断 C.博大精深 D.多元一体

2.周王朝有意识地扩展姬姓与异性诸侯之间的联姻,异性诸侯则通过联姻的方式巩固其在周王朝的权势地位,于是更多的异性诸侯被纳入“封建亲戚”的行列,作为周王朝的“藩屏”。由此可知( )

A.血缘联系有利于扩大周王朝的统治基础

B.联姻实现了贵族集团的政治垄断

C.分封制的实施进一步加强周天子的权势

D.异性诸侯逐渐演变成为分封主体

3.下列两幅图片分别是中国新石器时代黄河流域和长江流域的早期人类文化遗址复原图,其差异反映出( )

A.原始农业的发展和进步 B.不同地域生产力水平的差异

C.中华文明起源的多样性 D.贫富差别和阶级分化的差异

4.下面是关于先秦时期的一些记载。据此可知( )

A.先秦统治者提倡仁政思想 B.神学的政治影响力减弱

C.华夏观念得到了一定认同 D.早期的民本思想已萌发

5.下图中的铜爵现藏于中国国家博物馆,是采用复合范铸造而成的青铜酒器,器壁单薄,纹饰简单,是中国历史上出现最早的青铜容器之一。该铜爵可用于说明我国( )

图:二里头文化铜爵

A.农耕文明博大精深 B.殷商时期酒文化盛行

C.奴隶制文明的发展 D.原始社会私有制产生

6.《史记·周本纪》载:灭商之际,武王乃“封商纣子禄父殷之余民”,又追思先圣王,乃“褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝”等。周公二次东征之后,又“以微子开代殷后,国于宋”。西周初年的分封意在( )

A.打破宗族间的聚居状态 B.均衡贵族集团的利益

C.消弭地域间的文化差异 D.彰显天下共主的地位

7.在距今4000多年前的山西陶寺遗址中有宫殿建筑、天文建筑,还有众多墓葬。其中少数大型墓里均有一、二百件随葬品,包括礼乐重器和玉器,许多中型墓中也有较丰富的随葬品,大量小型墓随葬品则十分贫乏,有的甚至一无所有。据此可以推断当时( )

①私有制已经产生②阶级分化明显③具备国家初始形态④君主专制形成

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

8.有学者认为:“西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而‘共主’名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为‘天下一大变局’。”对此最准确的理解是 ( )

A.西周与秦以后的制度没有联系 B.周秦制度的根本差异是分封制变为中央集权制

C.作者对秦以后的“独制”持否定态度 D.“大变局”指贵族政治转向官僚政治

9.有学者指出,西周实行分封制初期,诸侯国仅仅是数城而已,是周王室抵御蛮夷的据点。到春秋末年,分封的诸侯王将长江黄河流域、河北、关中、山西、东夷地区的蛮夷政权几乎消灭殆尽,中原文化传播到每一个地区。这揭示出分封制( )

A.保障了周王朝长期繁荣 B.扩大了中原文明影响力

C.促使民族成分趋于单一 D.使周王有效地控制地方

10.唐朝柳宗元《封建论》说:“今国家尽制郡邑,连置守宰,其不可变也固矣。”明末清初顾炎武《郡县论》也说:“封建之废,非一日之故也,虽圣人起,亦将变而为郡县。”这两位思想家的共同观点是( )

A.周代分封制是不可改变的 B.君主个人意志决定郡县制的发展

C.郡县制是对分封制的继承 D.实行郡县制是历史发展必然结果

11.周灭商之后,从一个地方性族群发展为一个拥有广土众民的国家,这就需要建立一套立足于地域关系的公共管理系统。但是,周仍沿袭原有的血缘氏族组织机制进行地域治理,也未能建立由税收支撑的公共管理机构来行使直接的土地所有权。这表明西周( )

A.对地方实行了直接有效的统治 B.将血亲关系与地域关系联结了起来

C.诸侯贵族拥有受封土地所有权 D.实现了由血缘政治向地域政治转变

12.男子不再以狩猎、捕鱼为主,而是代替妇女从事农业和饲养业。农业和饲养业已成为人们的主要生活来源。妇女在生产上已退居次要地位,她们的职能已转向主要从事家务劳动和生儿育女。据此可知,当时人类社会( )

A.原始农业和畜牧业开始产生 B.开始向父系氏族公社过渡

C.渔猎经济逐渐退出历史舞台 D.母系血缘共同体正式确立

13.上海良渚文化墓葬群出土了许多玉饰品,如T27M2 墓墓主几乎从头到脚都被玉饰品包裹起来了。但是大量同时期的成年死者墓中,没有任何随葬品。这表明当时( )

A.阶级分化明显 B.玉器已成为常用器物

C.社会经济繁荣 D.处于母系氏族社会阶段

14.宗法制在周代完备而严格,继位的族长在宗族中有对宗族祖先的主祭权、对族人政治上的治理权、对宗族内共有经济的支配权。同一宗族内,“大宗能率小宗,小宗能率群弟,通其有无,所以经理族人者也”。上述材料表明,宗法制( )

A.与分封制密不可分 B.利于巩固西周的统治

C.血缘纽带关系弱化 D.促进官僚政治的建立

15.1965年5月,地质工作者在元谋县大那乌村发现了元谋人的左右中门齿,还发现了17件石器制品。在同一地层中还发现了大量的炭屑和一些被烧焦的骨头。据此可知,元谋人( )

A.最早使用并制造工具 B.开始进入新石器时代

C.实现了早期社会分工 D.生存能力有较大提升

16.物质生活的生产方式都是一定的生产力和生产关系的统一。农业的产生使人类社会的生产关系发生了巨大变化,这主要表现在( )

A.社会生产力巨大飞跃 B.私有制、阶级和国家出现

C.封建土地私有制形成 D.人类社会进入新石器时代

17.某纪录片从最平凡的一锅米饭,一个馒头,到各种小吃,全方位展示了中国人的日常饮食。米饭,永远是江南餐桌上最后的主角。生活在下列哪一地区的人们有可能最早享用米饭( )

A.两河流域 B.尼罗河流域

C.中国长江流域 D.古希腊

18.《中国大百科全书》中写道:“中国古代社会中凭借血缘关系对族人进行管辖和处置的制度……中国古代社会中的宗族组织相配合,是统治阶级维护政治和社会秩序的重要手段。”( )

A.有效维系了西周统治秩序的稳定 B.按照宗族组织原则组建地方政权

C.体现了血缘关系同政治关系的结合 D.实现了国家政治权力的高度集中

19.一项考古统计表明,我国新石器时代稻谷遗存120余处,其中长江流域90余处,黄河流域12处,另有闽、浙、台数处。炭化粟粒、粟壳遗存40余处,分布于山东、河北、浙江、新疆等省区。据此可以推断( )

①我国南方粮食种植比北方发达,且早于北方

②我国的原始农业种植,南北地域特色明显

③南北地域之间,粮食品种已有交流

④我国是世界古代农业种植的发祥地之一

A.①③ B.①②③ C.②④ D.②③④

20.中国考古学家苏秉琦先生认为我国数以千计的新石器遗址可以分为以下六大板块。

板块一 陕豫晋邻近地区,以仰韶文化为代表。

板块二 山东及邻省一部分地区,以大汶口文化为代表。

板块三 湖北及邻近地区,以巴蜀文化和楚文化为代表。

板块四 长江下游地区,以河姆渡文化为代表。

板块五 以都阳湖—珠江三角洲为中轴的南方地区。

板块六 以长城地带为重心的北方地区,以红山文化和富河文化为代表。

上表可以说明( )A.黄河流域是中华文明的中心 B.当时的南北方文化交流频繁

C.中华文明的起源具有多元性 D.早期中华文明各自独立发展

参考答案:

1.D

【详解】从材料“阴影区域是以彩陶为特征的庙底沟类型仰韶文化分布区,黑点则是仰韶文化之外包含类似于庙底沟类型彩陶的遗址分布”以及图片可以看出有多种陶瓷文化遗址,体现了中国古代文化多元一体的特征,D项正确;材料体现的中国古代文化多元一体,并没有体现吸收其他文化,不能体现兼收并蓄,排除A项;材料体现的是石器时代的文化,不能体现绵延不断,排除B项;材料只体现了彩陶特征,不能体现博大精深,排除C项。故选D项。

2.A

【详解】根据题干可知,周王朝与异性诸侯之间的联姻有利于加强统治集团内部的血缘联系,进而巩固周王朝的统治,A项正确;并不是所以异性诸侯都会跟周王朝联姻,“实现了……政治垄断”说法绝对,排除B项;分封制是周朝的地方管理制度,并未加强周天子的权势,排除C项。故选A项。

3.C

【详解】新石器时代黄河流域和长江流域的早期人类文化遗址来看,仰韶文化房屋遗址和河姆渡房屋遗址明显不同,说明新石器时代的长江文化和黄河文化各具特色,佐证了中华文明起源的多样性,C项正确;材料没有涉及原始农业的信息,排除A项;受自然环境的影响,仰韶文化房屋遗址与河姆渡文化房屋遗址差别较大,但均处于新时期时代,生产力水平差异不大,排除B项;材料无法反映贫富差别和阶级分化,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】通过阅读表格内容并结合所学知识可知,古典文献中记载,先秦时期的统治者重视个人修养,强调团结民众、“保民”“有功于民”等,这反映出早期的民本思想已萌发,D项正确;材料不足以说明先秦统治者已经在提倡仁政思想,且结合所学可知,战国时期孟子提出仁政的思想,排除A项;材料与神学政治影响力减弱无关,排除B项;华夏认同观念出现于春秋战国时期,伴随着民族战争与交融,华夏认同观念开始形成,材料的主旨信息是早期民本思想的出现,未体现华夏观念得到了一定认同,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】根据材料“采用复合范铸造而成的青铜酒器,器壁单薄,纹饰简单,是中国历史上出现最早的青铜容器之一”结合所学知识可知,铜爵是青铜器,属于商周文明,是奴隶制文明的产物,C项正确;铜爵与农耕文明无关,排除A项;材料无法体现酒文化的盛行,排除B项;此时不是原始社会时期,排除D项。故选C项。

6.D

【详解】解读材料可知,西周初年分封的对象有王族、功臣、先代贵族,并结合所学知识可知,西周初年分封的意图是:广建诸侯,拱卫王室,进一步扩大西周的统治和周文化的覆盖范围,加强周王室的共主地位,稳定政治秩序,D项正确;周王室及同姓子弟被分封到远离王畿的各地进行统治,或在王畿附近地区分封功臣、同姓及异姓诸侯,有利于打破了原先宗族聚居的状态,但不是西周分封的目的,排除A项;分封制的目的不是“均衡贵族集团的利益”,而是维护西周统治,排除B项;“地域间的文化差异”不会因为分封制的推行消弭,且消弭说法过于绝对,排除C项。故选D项。

7.A

【详解】结合所学知识可知,陶寺遗址中发现的宫殿建筑、礼器和玉器等,反映出其具备国家初始形态,大中小型墓葬及其随葬品数量、种类的差距,可以推断当时私有制已经产生,并且有了明显的阶级分化,说法①②③符合题意,A项正确;材料不足以说明当时已形成了君主专制,说法④不符合题意,排除与之组合的BCD三项。故选A项。

8.B

【详解】根据材料““西周政治……贵族色彩,……‘共主’名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主‘独制’格局泾渭分明”,再结合所学知识可知,西周主要的政治制度有分封制、宗法制,秦朝的主要政治制度有皇帝制度、三公九卿制和郡县制,其中差异最大的是分封制和郡县制。在分封制下,诸侯享有受封土地上的统治权,周天子权力有限,地方权力很大,但在郡县制下,郡、县两级主要官员由中央任免和考核,中央对地方实现垂直管理,地方行使权力受到中央的节制,因此中央权力很大,地方权力较小,综上所述,周秦制度的根本差异是在对地方的管理上,由分封制变为中央集权制,B项正确;根据所学知识,皇帝制度下皇位世袭,其来源于夏朝的王位世袭制,西周与秦以后的制度没有联系说法错误,排除A项;根据材料,作者没有发表对秦以后的“独制”的态度,排除C项;材料中的大变局指的是政治制度由地方分权向中央集权的转变,而非由贵族政治转向官僚政治,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】根据“分封的诸侯王将长江黄河流域、河北、关中、山西、东夷地区的蛮夷政权几乎消灭殆尽,中原文化传播到每一个地区”可知西周时期通过分封制,将中原文化传播到了长江黄河流域、河北、关中、山西和东夷等地区,说明分封制的设立扩大了中原文明的影响力,B项正确;到周王朝中后期,周王朝已经逐渐走向衰落,分封制并不能保障周王朝的长期繁荣,排除A项;中原文化的扩张促进了民族融合,并不是促使民族成分趋于单一,排除C项;分封制下,周王并不直接统治地方,“有效控制地方”的说法不符合史实,排除D项。故选B项。

10.D

【详解】柳宗元认为郡县制不可改变,顾炎武认为郡县制取代分封制是必然的,两人都认同郡县制度,这意味着实行郡县制是历史发展的必然结果,D项正确;柳宗元并未提到分封制,而且A项表述绝对,排除A项;“封建之废,非一日之故也,虽圣人起,亦将变而为郡县”就意味着郡县制并非君主个人意志决定,排除B项;郡县制和分封制是两种截然不同的地方行政管理制度,两者不是继承关系,排除C项。故选D项。

11.B

【详解】根据材料“……但是,周仍沿袭原有的血缘氏族组织机制进行地域治理,也未能建立由税收支撑的公共管理机构来行使直接的土地所有权”,并结合所学可知,周灭商之后,统治范围扩大,为维护统治,按血缘亲疏远近实行分封制。分封制将血亲关系与地域关系联结了起来,这种血缘宗亲纽带对维系国家统治至关重要,有利于宗周社会的稳定,B项正确;材料强调“未能建立由税收支撑的公共管理机构来行使直接的土地所有权”,说明西周没有对地方实行直接有效的统治,排除A项;西周分封制下,土地所有权属于国家,诸侯贵族对受封土地没有所有权,排除C项;由血缘政治向地域政治转变发生在秦朝,表现为郡县制取代分封制,这与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

12.B

【详解】根据材料“农业和饲养业已成为人们的主要生活来源。妇女在生产上已退居次要地位。”并结合所学知识可知,农业产生后,男子开始在生产中占据主导地位,妇女主要从事家务劳动和家庭副业,女子在农业生产中逐渐退居从属地位,人类社会开始向父系氏族公社过渡,B项正确;根据材料“农业和饲养业已成为人们的主要生活来源。”可知当时原始农业已经产生,排除A项;仅凭材料无法断定渔猎经济逐渐退出历史舞台,排除C项;氏族社会的早、中期为母系氏族,即建立在母系血缘关系上的社会组织,是按母系计算世系血统和继承财产的氏族制度,是氏族社会的第一阶段,材料已经发展至向父系氏族公社过渡时期,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】良渚文化墓葬中随葬品数量存在巨大差异,表明当时出现贫富差别,阶级分化明显,A项正确;材料反映的是玉器是墓葬的随葬品,无法体现玉器已成为常用器物,排除B项;材料无法体现社会经济繁荣,排除C项;母系氏族社会阶段没有贫富差别,氏族成员过着平等的生活,排除D项。故选A项。

14.B

【详解】根据材料可知,西周宗法制度规定宗族中族长拥有重要的权力。结合所学可知,西周宗法制有利于维护贵族内部的稳定。材料中族长具有重要的权力,有利于巩固西周的统治。B项正确;材料反映的是宗法制的内容,没有涉及分封制,排除A项;宗法制强化了血缘纽带关系,排除C项;秦朝建立了官僚政治,排除D项。故选B项。

15.D

【详解】根据“,还发现了17件石器制品。在同一地层中还发现了大量的炭屑和一些被烧焦的骨头”可以看出,元谋人已经会制作工具,同时也会使用火,说明他们的生存能力有所提升,D项正确;材料不有证明是最早,也不能证明是“开始”,排除AB项;材料没有分工的信息,排除C项。故选D项。

16.B

【详解】根据材料“物质生活的生产方式都是一定的生产力和生产关系的统一。农业的产生使人类社会的生产关系发生了巨大变化”并根据所学可知,农业的产生使人类社会的生产关系发生了巨大变化,随着生产力的发展,农业得到发展与进步,私有制、阶级和国家随之出现,B项正确;生产力的巨大飞跃不属于生产关系方面的内容,排除A项;私有制、阶级和国家出现以后先出现的不是封建土地私有制,封建土地私有制不是农业产生带来的变化,而是生产力发展带来的变化,排除C项;农业的产生是在进入新石器时代以后,排除D项。故选B项。

17.C

【详解】结合所学知识,可知中国长江中下游的居民在世界上最早种植水稻,C项正确;两河流域种植的是大麦和小麦,排除A项;尼罗河流域不种植水稻,排除B项;希腊不种植水稻,排除D项。

18.C

【详解】依据材料中“凭借血缘关系对族人进行管辖和处置”“与中国古代社会中的宗族组织相配合”反映了宗法制有利于凝聚宗族对族人进行管辖和处置,防止内部纷争,强化王权,把“国”和“家”密切结合在一起,体现了血缘关系同政治关系的结合,C项正确;宗法制前期有效维系西周的稳定,后期也是西周礼崩乐坏的原因,排除A项;宗法制只是中国古代地方政权的重要因素,但并不是按照宗族原则组织的,排除B项;西周时并未实现国家政治权力的高度集中,排除D项。故选C项。

19.D

【详解】根据材料“我国新石器时代稻谷遗存120余处,其中长江流域90余处,黄河流域12处......炭化粟粒、粟壳遗存40余处,分布于山东、河北、浙江、新疆等省区”可得知我国新石器时代已有农业种植,我国是世界古代农业种植的发祥地之一;南方多种稻但也有粟,北方多种粟但也有稻,南北地域特色明显,且南北地域之间粮食品种已有交流;但材料不能说明我国南方粮食种植比北方发达,且早于北方,可从材料推断出②③④,D项正确;排除ABC项。故选D项。

20.C

【详解】通过观察表格内容,结合所学知识可知,考古专家将我国数以千计的新石器遗址按照地理分布,梳理为六大板块,反映出中华文明的起源具有多元化的特征,故C项正确;黄河流域是中华文明的中心未将“板块三”“板块四”“板块五”等概括其中,故排除 A项;仅有六大板块的分布和代表,不能说明当时南方与北方文化交流频繁,排除B项;材料虽然提到了中华不同地区的文明,但综合起开看是为了突出中华文明起源多元性,排除D项。故选C项。

同课章节目录