人教版部编(2019)高中语文必修上册《学习任务二:比较阅读,深入理解》名师单元教学设计(1课时)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修上册《学习任务二:比较阅读,深入理解》名师单元教学设计(1课时) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 119.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-25 09:42:40 | ||

图片预览

文档简介

《学习任务二:比较阅读,深入理解》名师单元教学设计

这一任务安排在第三周,运用比较阅读的方式,从文化差异的角度理解中国乡土社会的本质和特点。继续实践阅读学术著作的基本方法。

课时安排:1课时。

第五课时

教学目标

1.通过比较阅读,将乡土文化与海洋文化、游牧文化作对比,进一步把握乡土文化的特点。

2.拓展阅读,学习陈述学术见解的思维过程,掌握学者发现问题、探究问题、解决问题的基本路径。

教学重难点

将乡土文化与海洋文化、游牧文化作对比,进一步把握乡土文化的特点。

教学过程

导入

在《乡土中国》中,学者用中西方社会结构特征和一系列现象的对比让我们更加清晰地认识了中国基层乡土社会的基本特征。为了更加深刻和准确地把握乡土文化的特点,这节课让我们也运用比较的方式,进一步认识中国乡土社会的特点并且尝试归纳学术论著的创作思路和方法。

学习活动一:提炼“地域文化的内涵和特点”

阅读《试论地域、地域文化与文学》第一部分,概括“地域文化”的内涵和特点。

(1)什么是地域?

提示:地域是具有明确而稳定的空间形态和文化形态的一个区域性概念。

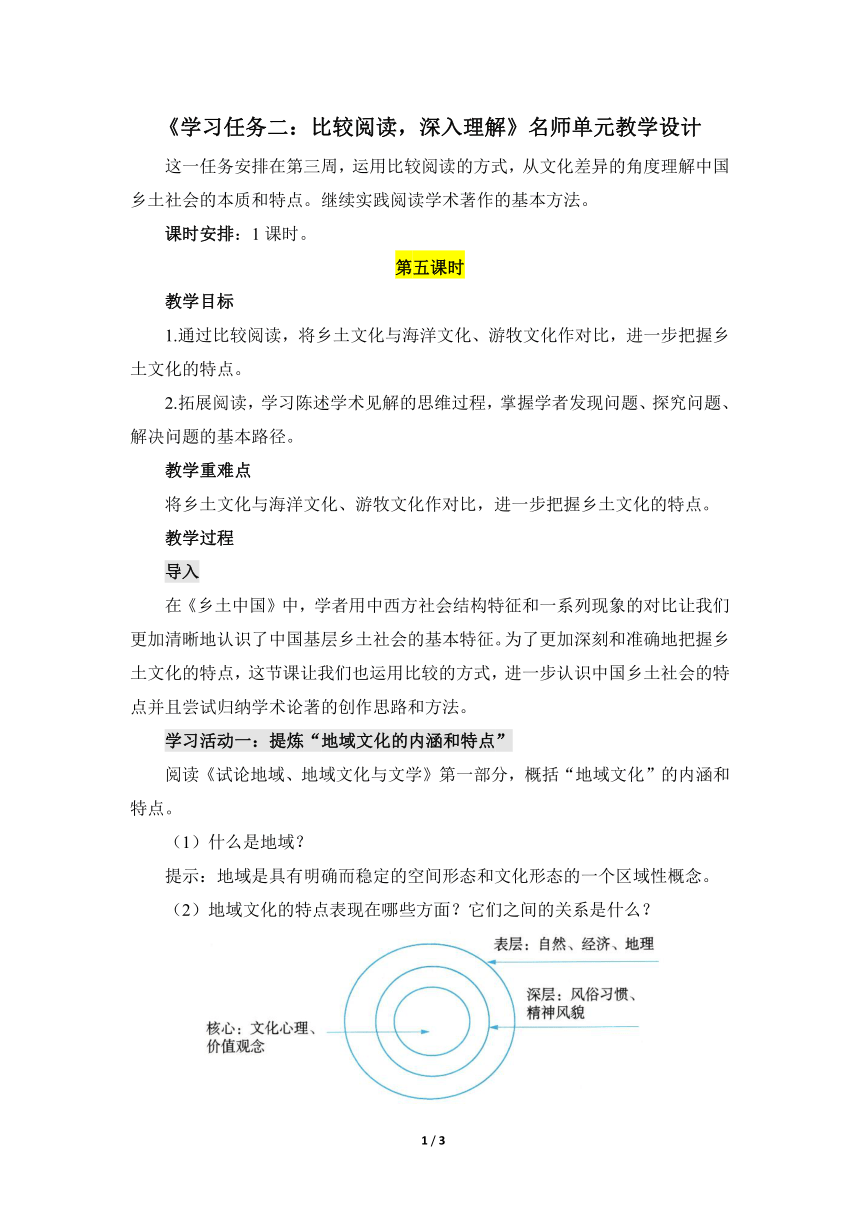

(2)地域文化的特点表现在哪些方面?它们之间的关系是什么?

学习活动二:对比阅读

1.小组讨论。

(1)交流作业,概括每篇学术论文的主要观点,梳理每篇文章的论述逻辑。

(2)结合地域文化从表层到核心的特点,分别提炼乡土文化、海洋文化、游牧文化的特点。填写表格。

乡土文化 海洋文化 游牧文化

2.小组汇报。

思考提示:

(1)在《试论地域、地域文化与文学》中我们了解到地域文化是一个有机的整体,注意分析该地域的地理物质基础和精神风貌、文化心理之间的相互影响。

(2)注意抓住中国基层乡土社会的基本特点“土”,与其他文化类型作对比,在分辨和分析中,把握和理解乡土中国的文化内核。

乡土文化 海洋文化 游牧文化

稳定、静态 开拓、创新 不断迁徙

崇尚经验、稳定 博大包容、开放交流 崇尚自由、高昂的生命力

封闭 开放 战斗

通过对比阅读,学生发现不同的文化根植于不同的文化环境。海洋的博大和无限使得海洋文化呈现出不断开拓、不断创新的精神风貌。游牧民族一直与恶劣的生活环境相斗争,因此游牧文化呈现出不断迁徙的特点。而乡土文化因为根植于土地,所以呈现出稳定、静态的特点。无论是从古代的郑和下西洋还是如今的海上丝绸之路,都可以看到海洋文化的博大包容、开放交流的特点。游牧文化,因其民族一直在迁移,所以崇尚自由,崇尚力量与高昂的生命。而在生于斯死于斯的乡土社会中,人们崇尚经验、追求稳定。

(3)随着城市化进程和现代科技文明的发展,“地域”对人的影响逐渐减弱,要注意引发学生结合现实生活对既有观点进行反思,避免绝对化。

设计意图

通过对比阅读,引导学生从生存物质基础、精神风貌、存在形式等方面抓住另外两种文化的特点,与中国乡土文化作对比,激发学生的相关阅读兴趣,巩固学术类文本的阅读方法。

作业

从你熟悉的文学作品中寻找“乡土本色”的体现,准备一段2分钟的发言稿。(可提示学生参考《桃花源记》《故乡》《台阶》《蒲柳人家》《哦,香雪》等课文)

3 / 3

这一任务安排在第三周,运用比较阅读的方式,从文化差异的角度理解中国乡土社会的本质和特点。继续实践阅读学术著作的基本方法。

课时安排:1课时。

第五课时

教学目标

1.通过比较阅读,将乡土文化与海洋文化、游牧文化作对比,进一步把握乡土文化的特点。

2.拓展阅读,学习陈述学术见解的思维过程,掌握学者发现问题、探究问题、解决问题的基本路径。

教学重难点

将乡土文化与海洋文化、游牧文化作对比,进一步把握乡土文化的特点。

教学过程

导入

在《乡土中国》中,学者用中西方社会结构特征和一系列现象的对比让我们更加清晰地认识了中国基层乡土社会的基本特征。为了更加深刻和准确地把握乡土文化的特点,这节课让我们也运用比较的方式,进一步认识中国乡土社会的特点并且尝试归纳学术论著的创作思路和方法。

学习活动一:提炼“地域文化的内涵和特点”

阅读《试论地域、地域文化与文学》第一部分,概括“地域文化”的内涵和特点。

(1)什么是地域?

提示:地域是具有明确而稳定的空间形态和文化形态的一个区域性概念。

(2)地域文化的特点表现在哪些方面?它们之间的关系是什么?

学习活动二:对比阅读

1.小组讨论。

(1)交流作业,概括每篇学术论文的主要观点,梳理每篇文章的论述逻辑。

(2)结合地域文化从表层到核心的特点,分别提炼乡土文化、海洋文化、游牧文化的特点。填写表格。

乡土文化 海洋文化 游牧文化

2.小组汇报。

思考提示:

(1)在《试论地域、地域文化与文学》中我们了解到地域文化是一个有机的整体,注意分析该地域的地理物质基础和精神风貌、文化心理之间的相互影响。

(2)注意抓住中国基层乡土社会的基本特点“土”,与其他文化类型作对比,在分辨和分析中,把握和理解乡土中国的文化内核。

乡土文化 海洋文化 游牧文化

稳定、静态 开拓、创新 不断迁徙

崇尚经验、稳定 博大包容、开放交流 崇尚自由、高昂的生命力

封闭 开放 战斗

通过对比阅读,学生发现不同的文化根植于不同的文化环境。海洋的博大和无限使得海洋文化呈现出不断开拓、不断创新的精神风貌。游牧民族一直与恶劣的生活环境相斗争,因此游牧文化呈现出不断迁徙的特点。而乡土文化因为根植于土地,所以呈现出稳定、静态的特点。无论是从古代的郑和下西洋还是如今的海上丝绸之路,都可以看到海洋文化的博大包容、开放交流的特点。游牧文化,因其民族一直在迁移,所以崇尚自由,崇尚力量与高昂的生命。而在生于斯死于斯的乡土社会中,人们崇尚经验、追求稳定。

(3)随着城市化进程和现代科技文明的发展,“地域”对人的影响逐渐减弱,要注意引发学生结合现实生活对既有观点进行反思,避免绝对化。

设计意图

通过对比阅读,引导学生从生存物质基础、精神风貌、存在形式等方面抓住另外两种文化的特点,与中国乡土文化作对比,激发学生的相关阅读兴趣,巩固学术类文本的阅读方法。

作业

从你熟悉的文学作品中寻找“乡土本色”的体现,准备一段2分钟的发言稿。(可提示学生参考《桃花源记》《故乡》《台阶》《蒲柳人家》《哦,香雪》等课文)

3 / 3

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读