中国近现代史—两次鸦片战争选择题刷题(含解析)--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

文档属性

| 名称 | 中国近现代史—两次鸦片战争选择题刷题(含解析)--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-26 22:38:19 | ||

图片预览

文档简介

中国近现代史—两次鸦片战争选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

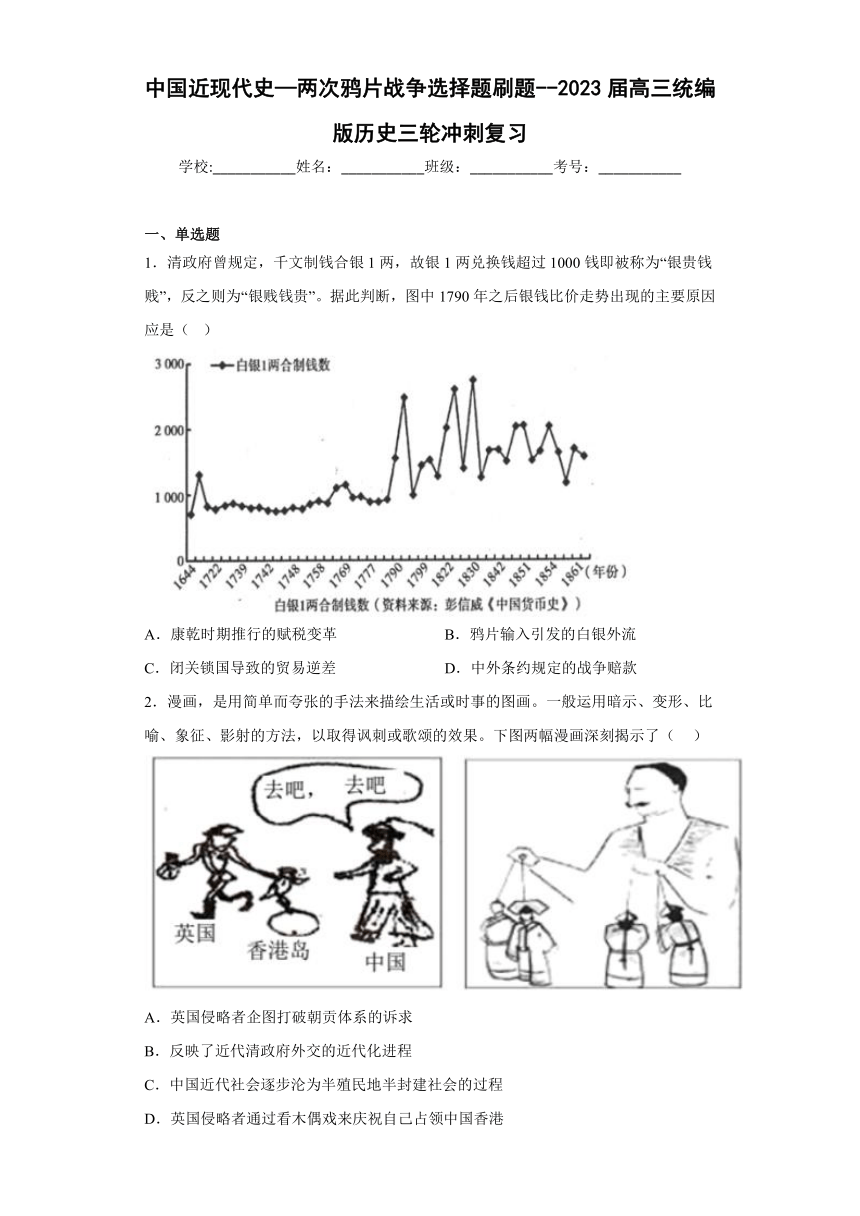

1.清政府曾规定,千文制钱合银1两,故银1两兑换钱超过1000钱即被称为“银贵钱贱”,反之则为“银贱钱贵”。据此判断,图中1790年之后银钱比价走势出现的主要原因应是( )

A.康乾时期推行的赋税变革 B.鸦片输入引发的白银外流

C.闭关锁国导致的贸易逆差 D.中外条约规定的战争赔款

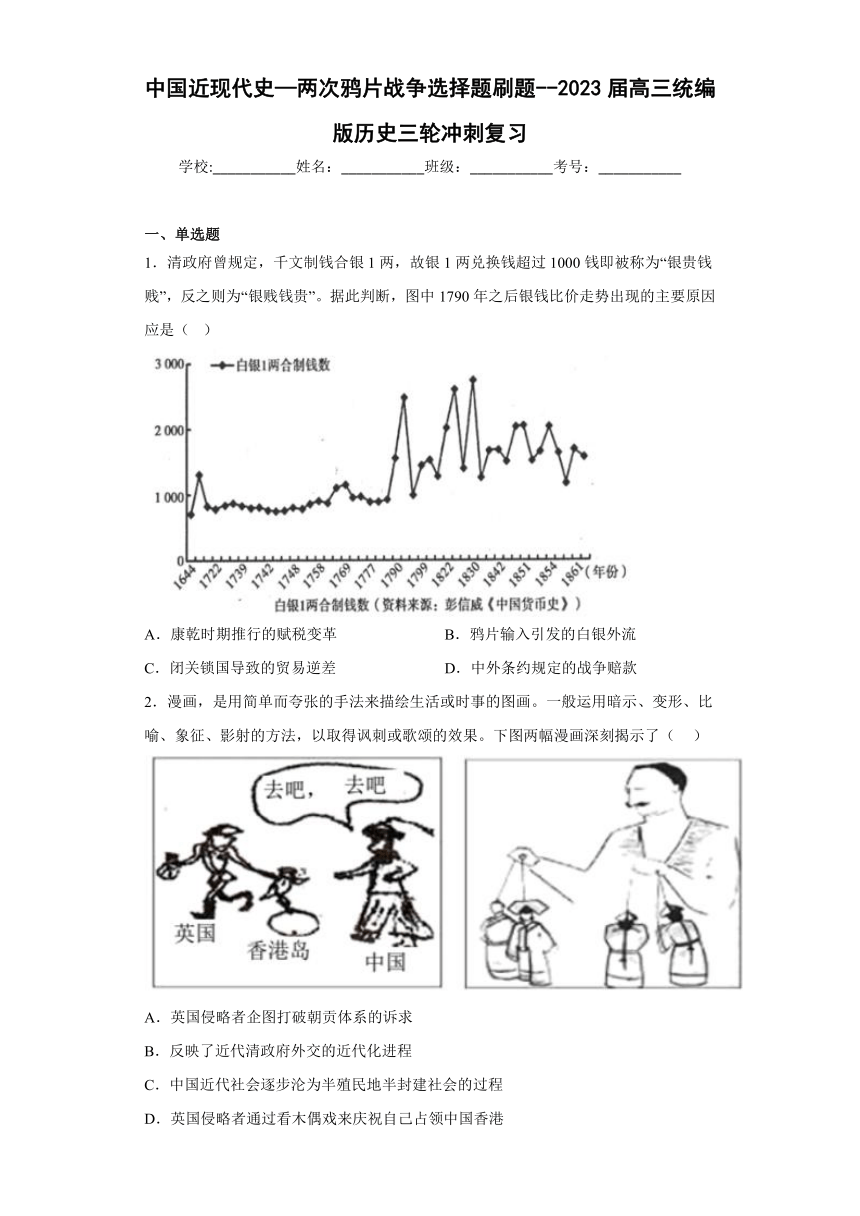

2.漫画,是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用暗示、变形、比喻、象征、影射的方法,以取得讽刺或歌颂的效果。下图两幅漫画深刻揭示了( )

A.英国侵略者企图打破朝贡体系的诉求

B.反映了近代清政府外交的近代化进程

C.中国近代社会逐步沦为半殖民地半封建社会的过程

D.英国侵略者通过看木偶戏来庆祝自己占领中国香港

3.鸦片战争爆发后,由于沿海各省清军不敷调用,清政府从内地各省抽调兵丁5.1万人增援沿海,下表所示为部分省区的抽调兵力数据。据此可知,鸦片战争中国战败的重要原因是( )

省份 安徽 湖北 江西 陕西 河南 四川 甘肃 贵州 山西

兵丁数(人) 3500 7300 4000 5700 4000 7000 3700 2500 1500

A.军队战斗力低下 B.军事体制的落后

C.军队增援不及时 D.清政府兵力不足

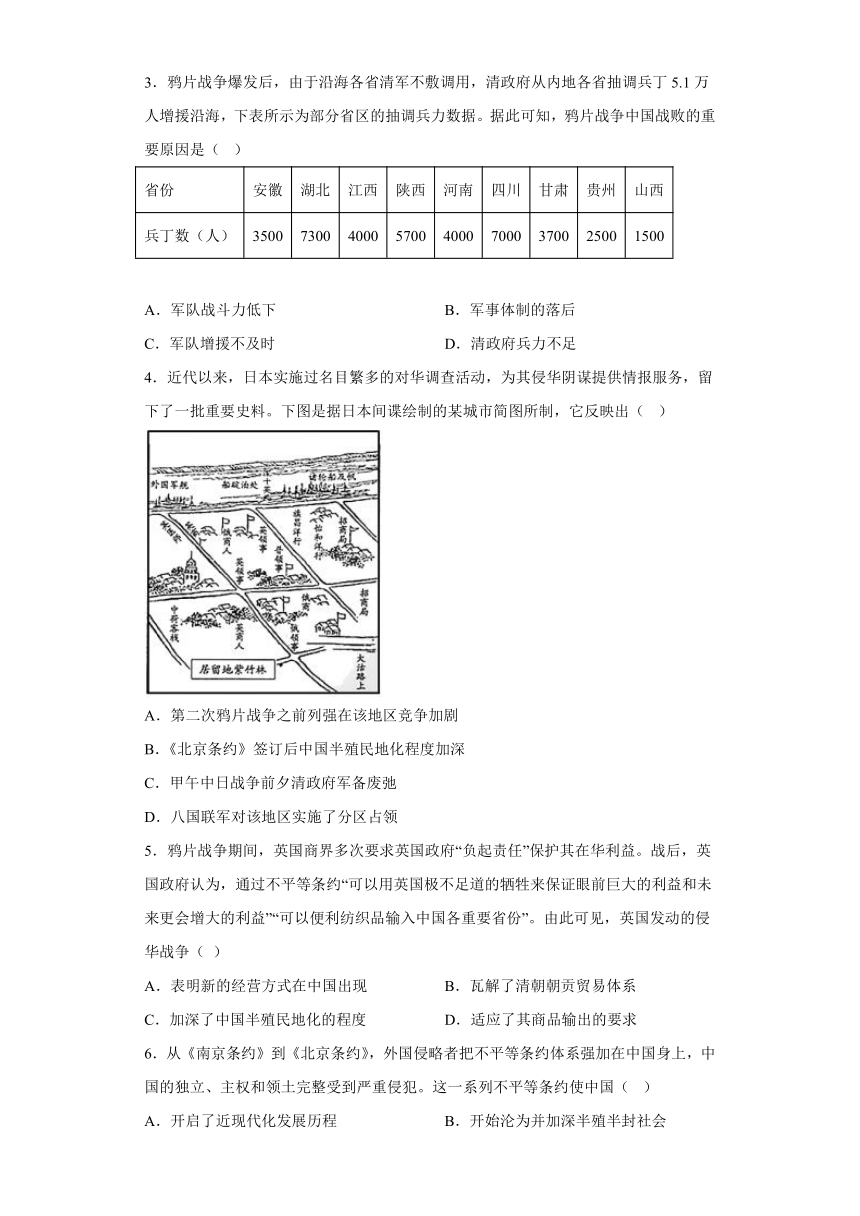

4.近代以来,日本实施过名目繁多的对华调查活动,为其侵华阴谋提供情报服务,留下了一批重要史料。下图是据日本间谍绘制的某城市简图所制,它反映出( )

A.第二次鸦片战争之前列强在该地区竞争加剧

B.《北京条约》签订后中国半殖民地化程度加深

C.甲午中日战争前夕清政府军备废弛

D.八国联军对该地区实施了分区占领

5.鸦片战争期间,英国商界多次要求英国政府“负起责任”保护其在华利益。战后,英国政府认为,通过不平等条约“可以用英国极不足道的牺牲来保证眼前巨大的利益和未来更会增大的利益”“可以便利纺织品输入中国各重要省份”。由此可见,英国发动的侵华战争( )

A.表明新的经营方式在中国出现 B.瓦解了清朝朝贡贸易体系

C.加深了中国半殖民地化的程度 D.适应了其商品输出的要求

6.从《南京条约》到《北京条约》,外国侵略者把不平等条约体系强加在中国身上,中国的独立、主权和领土完整受到严重侵犯。这一系列不平等条约使中国( )

A.开启了近现代化发展历程 B.开始沦为并加深半殖半封社会

C.激化了社会各阶级的矛盾 D.拉开近代民族民主革命的序幕

7.下表是鸦片战争后中国进出口贸易中几种商货的关税税率和战前比较的变动情况。这一变动( )

品名 战前税率 战后税率

进口货 棉花 24. 19% 5. 56%

棉纱 13.38% 5. 56%

头等白洋布 29.93% 6. 95%(平均)

二等白洋布 32. 53% 5. 56%

本色洋布 20. 74% 6. 95%

六种毛织品平均 45. 93% 5. 56%

出口货 各种茶叶 30. 89% 12.87%

湖丝 9. 43% 3. 97%

丝织品 3. 11% 4. 17%

A.适应了列强资本输出要求 B.推动了自然经济完全解体

C.扭转了中国对外贸易逆差 D.加速了中国半殖民化进程

8.《海国图志》刊行之初得到了当时一些文人和官员的赞赏,其中大多数只是为书中展现的万国风土人情所折服,却对该书核心观点“师夷长技以制夷”漠然而视。该现象折射了( )

A.西方的风土研究比技术更有价值 B.学科技不能挽救民族危机

C.作者的思想主张危及统治者利益 D.封建传统积习太深难以迅速转向

9.1861年法国著名作家雨果给巴特勒上尉(法国远征军军官)写了一封信,其中写道:“一个强盗洗劫财物,另一个强盗放火。似乎得胜之后,便可以动手行窃了。”这里雨果控诉的暴行是( )

A.勒索巨额赔款 B.火烧圆明园

C.旅顺大屠杀 D.洗劫紫禁城

10.鸦片战争后,满清统治者视《南京条约》为万年和约,重新沉睡于天朝上国的美梦中,直到第二次鸦片战争再次遭到西方列强的沉重打击,才开始意识到中国的落后。这表明鸦片战争 ( )

A.惊醒中国人向西方学习 B.未能对清廷造成实质性的震动

C.使中国开始沦为半殖民地 D.是第二次鸦片战争爆发的根源

11.阅读1750年和1830年世界制造业产量的相对份额表(依据美国保罗·肯尼迪《大国的兴衰》整理),对该表解释正确的是( )

1750年 1830年

中国 32.8% 29.8%

英国 1.9% 9.5%

美国 0.1% 2.4%

日本 3.8% 2.8%

A.19世纪以来中国制造业产量急剧下降 B.鸦片战争前中国的传统经济领先世界

C.工业革命对欧美经济的影响尚未体现 D.该统计数据出自外国人,所以不可信

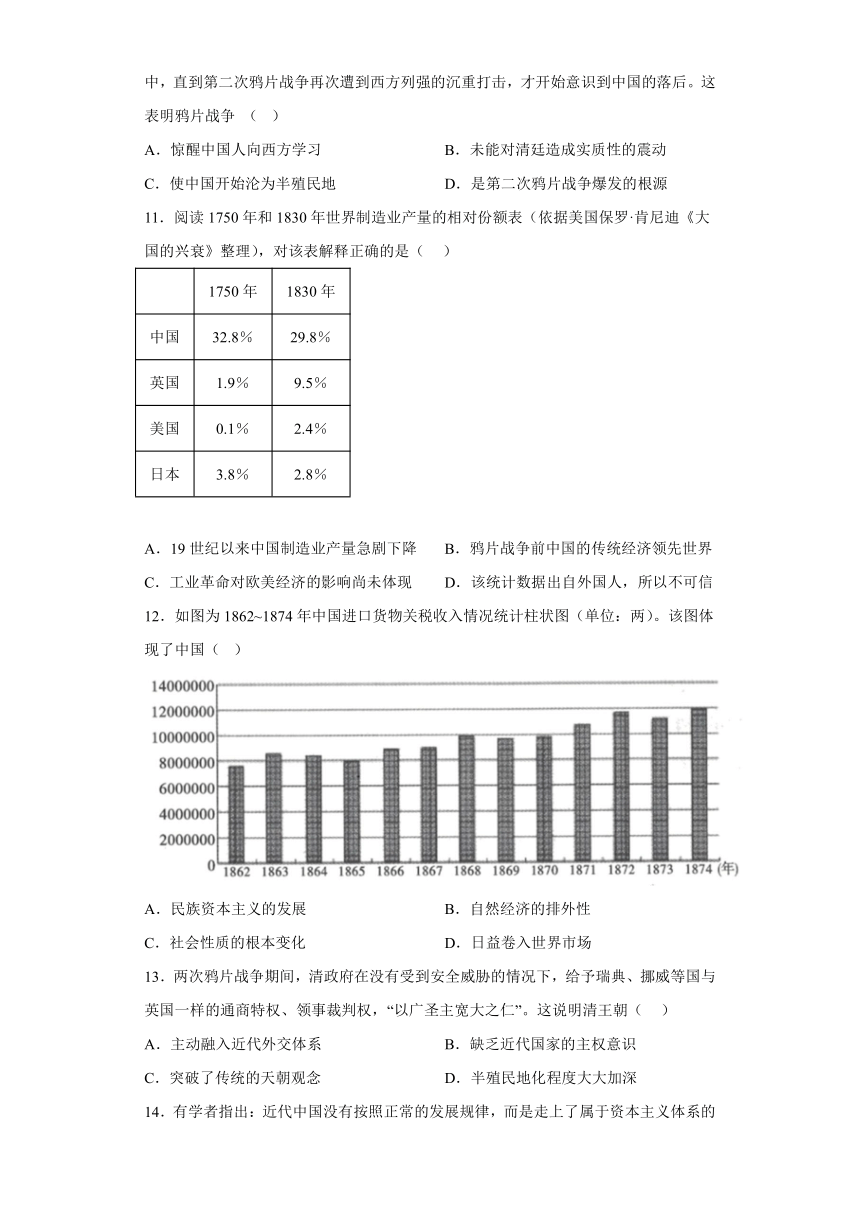

12.如图为1862~1874年中国进口货物关税收入情况统计柱状图(单位:两)。该图体现了中国( )

A.民族资本主义的发展 B.自然经济的排外性

C.社会性质的根本变化 D.日益卷入世界市场

13.两次鸦片战争期间,清政府在没有受到安全威胁的情况下,给予瑞典、挪威等国与英国一样的通商特权、领事裁判权,“以广圣主宽大之仁”。这说明清王朝( )

A.主动融入近代外交体系 B.缺乏近代国家的主权意识

C.突破了传统的天朝观念 D.半殖民地化程度大大加深

14.有学者指出:近代中国没有按照正常的发展规律,而是走上了属于资本主义体系的半殖民地半封建社会道路,压迫和阻止近代中国向前发展的主要东西是帝国主义国家的资产阶级和中国的地主阶级。据此可知,近代中国民主革命的主要目标是( )

A.发展资本主义经济 B.废除一切不平等条约

C.建立社会主义社会 D.完成反帝反封建任务

15.历史教学的目标是培养学生历史学科核心素养,而时空观念是历史学科核心素养之一。下列历史事件按时间先后顺序排列,正确的是( )

①林则徐虎门销烟 ②郑成功收复台湾 ③邓世昌黄海激战壮烈殉国 ④戚继光抗倭

A.④②①③ B.①③②④ C.②①③④ D.①②③④

16.以图证史是史学研究的方法之一,图1、图2均出自英国人埃德加·霍尔特的《对中国的两次鸦片战争》一书。这些图片可以用来说明在两次鸦片战争中( )

A.中国军民抵抗外国侵略 B.英军陆上作战计划未得逞

C.中国社会矛盾发生变化 D.中国陷入了内忧外患之中

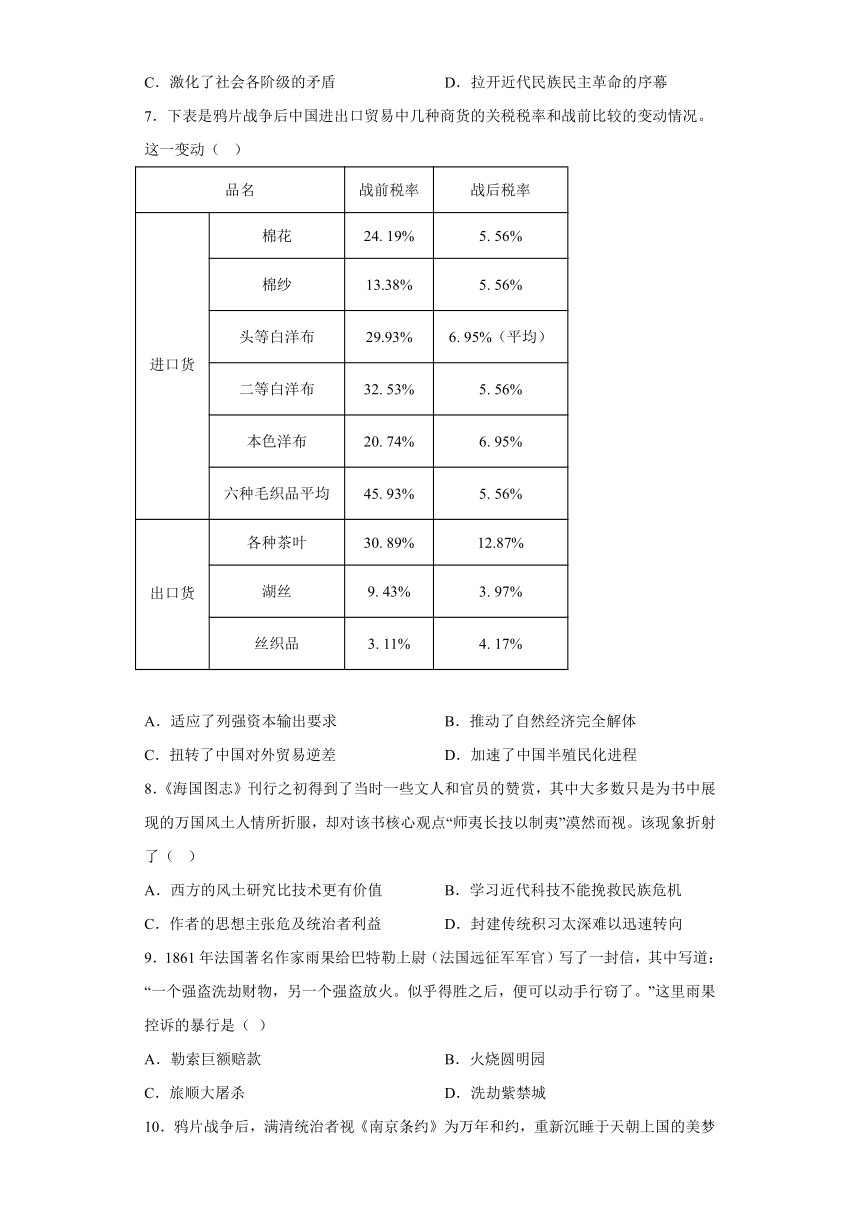

17.鸦片战争是中国近代史的开端,中国由此开始沦为半殖民地半封建社会。下图是关于鸦片战争爆发的思维导图,对此解读正确的是( )

A.林则徐虎门硝烟是战争根源 B.英国工业革命成效不明显

C.英国发动这场战争是必然的 D.中国推行积极的贸易政策

18.下表反映了英国东印度公司运销的中国茶叶在广州出口茶叶总量中所占比重的变化。这种变化反映英国东印度公司( )

时间 1770年 1780年 1790年 19世纪初

所占比重 33% 54% 74% 80%

A.逐渐控制中国茶叶出口 B.推动了中国茶叶商品化

C.垄断了茶叶的国际市场 D.依靠茶叶得到迅速壮大

19.鸦片战争后十年间,银钱的兑换比例从一两白银1800文变为2000文,米价反而下降了一半。该现象从侧面反映出( )

A.自然经济解体 B.农业商品化趋势加强

C.阶级矛盾激化 D.列强的资本输出加剧

20.“鸦片战争后,‘奸臣误国’成为士绅官僚们对战败的基本解释。他们认为中国人完全没必要从那些本来就应该败在中国人手下的‘洋夷’们那里学习任何东西。”《危机中的变革:清末现代化中的激进与保守》中的这段材料反映了( )

A.鸦片战争并未惊醒有识之士 B.传统的华夷观并未根本改变

C.鸦片战争后中国人并未向西方学习 D.士绅官僚集团并不承认战败

参考答案:

1.B

【详解】结合所学,鸦片战争前,为了扭转贸易逆差,英国对华走私鸦片,我国白银大量外流,从而出现银贵钱贱现象,B项正确;清朝将以前的赋税制度全部改革,废除了在中国沿袭上千年的人头税,根据土地的多少来收取这些税收,减少了社会矛盾,促使清王朝社会经济一片繁荣,应该出现银贱钱贵现象,排除A项鸦片战争前,清王朝实行闭关锁国政策,英国通过走私鸦片而扭转对华贸易逆差,排除C项;由材料可知,鸦片战争前,并没有不平等条约,但依然银贵钱贱现象,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据材料可知,左图反映的是《南京条约》的签订,中国开始沦为半殖民地半封建社会,右图反映的是《辛丑条约》的签订,中国完全沦为了半殖民地半封建社会,C项正确;英国侵略者只能反映左图,而右图是西方各国列强,排除A项;材料反映了近代的屈辱外交,而不是外交近代化,排除B项;木偶戏说明清政府完全沦为帝国主义统治中国的工具,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】根据表格数据可知,清政府需要从内地的多个省份拼凑多支队伍增援沿海地区,路途遥远,可以得出清朝军事动员体制落后,缺乏统筹,B项正确;战斗力情况和增援时效在材料中未体现,排除AC项;题干主旨是清朝军事体制落后,并非兵力不足,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】根据材料中的本间谍绘制的某城市简图,可知地图上画有外国军舰、洋行、领事馆等,并结合地理位置“大沽”可知该城市为天津。结合所学可知,第二次鸦片战争中国战败,1860年签订《北京条约》,承认《天津条约》继续有效并增开天津为商埠;给英法的赔款额大幅增加,这些进一步加深了中国半殖民地化的程度,B项正确;二鸦后增开天津为通商口岸,“第二次鸦片战争之前列强在该地区竞争加剧”的表述不符合史实,排除A项;材料涉及的是第二次鸦片战争,并非甲午中日战争,且材料无法得出清政府军备废弛,排除C项;八国联军从天津进犯北京,北京陷落后,八国联军在北京实行了分区占领,并非天津地区,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】根据材料可知,鸦片战争以来,商界要求政府“负起责任”保护其在华利益,政府也希望借助战争将英国工业品输入中国,因此,英国发动鸦片战争适应了其商品输出的需要,D项正确;材料未涉及新的经营方式,排除A项;甲午战败瓦解了清朝朝贡贸易体系,排除B项;加深了中国半殖民地化的程度是在甲午战争之后,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】结合所学知识可知,19世纪中期,列强先后发动两次鸦片战争,迫使清政府签订《南京条约》等一系列不平等条约,使中国的独立、主权和领土完整遭到严重侵犯,开始沦为并加深了半殖民地半封建社会,B项正确;开启中国近现代化发展历程的是洋务运动,并非列强的侵略活动,排除A项;材料并未强调两次鸦片战争对中国社会关系的影响,不能得出其激化了社会各阶级矛盾的结论,排除C项;拉开近代民族民主革命序幕的是太平天国运动,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】根据材料“鸦片战争后中国进出口贸易中几种商货的关税税率和战前比较的变动情况。”可知,棉纱、棉布进口税率降低,茶叶出口税率降低,会冲击本国棉纺织业,刺激茶叶等农产品出口,从而推动自然经济解体,使中国逐渐沦为西方列强的商品销售市场和原料产地,这是半殖民地在经济上的体现,因此会加速中国半殖民化进程,D项正确;材料反映的是商货的关税税率变动情况,进口货物税率普遍降低,便于列强商品输出而非资本输出,排除A项;近代中国自然经济长期占据主导地位,没有实现完全解体,排除B项;结合所学知识可知,鸦片战争后,中国对外贸易逆差不断扩大,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】据材料可知,《海国图志》刊行之初得到了当时一些文人和官员的赞赏,但大多数只是为书中展现的“万国风土人情”所折服,却对该书核心观点“师夷长技以制夷”漠然而视,结合所学可知,这体现了当时人们“骄傲自大、天朝上国”的心态,这说明封建传统积习太深,D项正确;材料的主旨是强调“对该书核心观点‘师夷长技以制夷’”的态度,A项不符题意,排除A项;材料未涉及对“师夷长技以制夷”作用的评价,B项与材料无关,排除B项;“师夷长技以制夷”的目的是维护清政府统治,C项说法错误,排除C项。故选D项。

9.B

【详解】根据材料可知,1861年法国作家雨果控诉侵略者的暴行。结合所学可知,1860年,英法联军攻占北京,洗劫并火烧圆明园。因此,1861年作家雨果控诉英法侵略者火烧圆明园的暴行,B项正确;材料提到侵略者洗劫财物和放火,没有提到勒索巨额赔款,排除A项;旅顺大屠杀是1894年日本侵略者屠杀旅顺人民,排除C项;材料提到侵略者洗劫财物和放火烧毁,而洗劫紫禁城只是劫掠,紫禁城没有被焚毁,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】根据材料“鸦片战争后,满清统治者视《南京条约》为万年和约,重新沉睡于天朝上国的美梦中,直到第二次鸦片战争再次遭到西方列强的沉重打击,才开始意识到中国的落后。”可知,鸦片战争后,满清政府根本没有从天朝上国的美梦中醒来,说明鸦片战争未能对清廷造成实质性的震动,B项正确;惊醒中国人向西方学习,与材料中描述的“重新沉睡于天朝上国的美梦中”信息不符,排除A项;鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会,而材料中对此没有描述,排除C项;第二次鸦片战争爆发的根源是进一步打开中国市场,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】分析表格数据可以看出,从1750年到1830年,中国的制造业所占份额远远高于英、美、日等国,说明鸦片战争前中国的传统经济领先世界,B项正确;急剧下降表述错误,排除A项;英、美所占比例大幅度提高,工业革命对欧美经济发展影响已经体现,排除C项;该统计数据出自外国人,所以不可信的表述过于绝对,排除D项。故选B项。

12.D

【详解】结合所学知识可知,图示反映了1862~1874年中国进口货物关税收入呈上升趋势,这说明中国进口的货物越来越多,日益卷入世界市场,D项正确;进口货物增多不能反映国内民族资本主义发展情况,排除A项;进口货物不断增长,客观上导致自然经济进一步瓦解,排除B项;1862~1874年正值清朝末年,中国社会性质并未发生变化,排除C项。故选D项。

13.B

【详解】根据“清政府在没有受到安全威胁的情况下,给予瑞典、挪威等国与英国一样的通商特权、领事裁判权”可得出清政府没有国家主权的概念与意识,把涉及到国家主权的“通商特权、领事裁判权”给予他国,反映出清政府对国家主权认识不清,B项正确;材料中的内容不是清政府主动融入世界外交的体现,排除A项;材料不能体现清政府突破传统观念,而是清政府自我的认识不清,排除C项;材料反映的不是西方的侵略加剧,因此不存在大大加深,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】根据材料信息“近代中国没有按照正常的发展规律,而是走上了属于资本主义体系的半殖民地半封建社会道路,压迫和阻止近代中国向前发展的主要东西是帝国主义国家的资产阶级和中国的地主阶级。”并结合所学知识可知,半殖民地半封建社会的国家革命的性质是资产阶级民主革命,其斗争的主要目标是打倒帝国主义和封建主义,故近代中国民主革命的主要目标是反帝反封建,D项正确;发展资本主义经济仅仅是部分任务,最主要革命目标是反帝反封建,排除A项;废除一切不平等条约属于反帝反封建的内容之一,排除B项;C项是长远目标,并非近代中国民主革命的主要目标,排除C项。故选D项。

15.A

【详解】依据题干结合所学知识可知1839年林则徐虎门销烟;1661年郑成功收复台湾;邓世昌黄海激战壮烈殉国的时间是1894年;戚继光抗倭的时间是在16世纪的明朝,④②①③A项正确;其余选项均不符合史实,排除BCD项。故选A项。

16.A

【详解】据材料可知,材料中的两幅图片反映了两次鸦片战争时期中国军民对英国侵略的抵抗,A项正确;B项表述与史实不符,英军陆上作战计划得逞,排除B项;第一次鸦片战争后,中国社会主要矛盾就已发生了变化,排除C项;材料体现的是外患,而不是内忧,排除D项。故选A项。

17.C

【详解】工业革命后,英国社会生产力飞速增长,对产品市场和原料的需求越来越强烈,英国力图将中国变成商品市场和原料产地,所以英国发动对中国的战争是必然的,C项正确;虎门销烟是导火线并不是根源,排除A项;英国工业革命成效明显,排除B项;清政府推行的是闭关锁国的政策,排除D项。故选C项。

18.A

【详解】根据材料1770年英国东印度公司运销的中国茶叶在广州出口茶叶总量中所占比重为33%,发展到19世纪初,英国东印度公司运销的中国茶叶在广州出口茶叶总量中所占比重为80%,,从材料中可以看出,从1770年至19世纪初,广州出口茶叶逐渐被英国东印度公司控制,根据所学知识可知,鸦片战争前清政府规定只允许广州一处对外通商,因此,材料表明英国东印度公司日益控制中国茶叶的出口,A项正确;鸦片战争后中国茶叶大量出口,促进了中国农产品的商品化,排除B项;仅凭材料无法判断英国东印度公司是否垄断了茶叶的国际市场,排除C项;材料中无法体现出东印度公司的发展状况,排除D项。故选A项。

19.B

【详解】据材料看,鸦片战争后十年,虽然银贵钱贱在继续,但米价下降了,从侧面反映出大量农产品投入市场,农业商品化趋势加强,B项正确;鸦片战争后,自然经济开始解体,排除A项;材料无法体现阶级矛盾尖锐,排除C项;甲午战争后,列强资本输出加剧,排除D项。故选B项。

20.B

【详解】根据材料“他们认为中国人完全没必要从那些本来就应该败在中国人手下的‘洋夷’们那里学习任何东西”可知,鸦片战争后,士绅官僚并未真正认清战败的原因,仍以“洋夷”称呼英国,反映了传统的华夷观并未根本改变,B项正确;鸦片战争惊醒了部分有识之士,排除A项;鸦片战争后,部分先进的中国人开始向西方学习,排除C项;材料反映了传统的华夷观并未根本改变,D项与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.清政府曾规定,千文制钱合银1两,故银1两兑换钱超过1000钱即被称为“银贵钱贱”,反之则为“银贱钱贵”。据此判断,图中1790年之后银钱比价走势出现的主要原因应是( )

A.康乾时期推行的赋税变革 B.鸦片输入引发的白银外流

C.闭关锁国导致的贸易逆差 D.中外条约规定的战争赔款

2.漫画,是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用暗示、变形、比喻、象征、影射的方法,以取得讽刺或歌颂的效果。下图两幅漫画深刻揭示了( )

A.英国侵略者企图打破朝贡体系的诉求

B.反映了近代清政府外交的近代化进程

C.中国近代社会逐步沦为半殖民地半封建社会的过程

D.英国侵略者通过看木偶戏来庆祝自己占领中国香港

3.鸦片战争爆发后,由于沿海各省清军不敷调用,清政府从内地各省抽调兵丁5.1万人增援沿海,下表所示为部分省区的抽调兵力数据。据此可知,鸦片战争中国战败的重要原因是( )

省份 安徽 湖北 江西 陕西 河南 四川 甘肃 贵州 山西

兵丁数(人) 3500 7300 4000 5700 4000 7000 3700 2500 1500

A.军队战斗力低下 B.军事体制的落后

C.军队增援不及时 D.清政府兵力不足

4.近代以来,日本实施过名目繁多的对华调查活动,为其侵华阴谋提供情报服务,留下了一批重要史料。下图是据日本间谍绘制的某城市简图所制,它反映出( )

A.第二次鸦片战争之前列强在该地区竞争加剧

B.《北京条约》签订后中国半殖民地化程度加深

C.甲午中日战争前夕清政府军备废弛

D.八国联军对该地区实施了分区占领

5.鸦片战争期间,英国商界多次要求英国政府“负起责任”保护其在华利益。战后,英国政府认为,通过不平等条约“可以用英国极不足道的牺牲来保证眼前巨大的利益和未来更会增大的利益”“可以便利纺织品输入中国各重要省份”。由此可见,英国发动的侵华战争( )

A.表明新的经营方式在中国出现 B.瓦解了清朝朝贡贸易体系

C.加深了中国半殖民地化的程度 D.适应了其商品输出的要求

6.从《南京条约》到《北京条约》,外国侵略者把不平等条约体系强加在中国身上,中国的独立、主权和领土完整受到严重侵犯。这一系列不平等条约使中国( )

A.开启了近现代化发展历程 B.开始沦为并加深半殖半封社会

C.激化了社会各阶级的矛盾 D.拉开近代民族民主革命的序幕

7.下表是鸦片战争后中国进出口贸易中几种商货的关税税率和战前比较的变动情况。这一变动( )

品名 战前税率 战后税率

进口货 棉花 24. 19% 5. 56%

棉纱 13.38% 5. 56%

头等白洋布 29.93% 6. 95%(平均)

二等白洋布 32. 53% 5. 56%

本色洋布 20. 74% 6. 95%

六种毛织品平均 45. 93% 5. 56%

出口货 各种茶叶 30. 89% 12.87%

湖丝 9. 43% 3. 97%

丝织品 3. 11% 4. 17%

A.适应了列强资本输出要求 B.推动了自然经济完全解体

C.扭转了中国对外贸易逆差 D.加速了中国半殖民化进程

8.《海国图志》刊行之初得到了当时一些文人和官员的赞赏,其中大多数只是为书中展现的万国风土人情所折服,却对该书核心观点“师夷长技以制夷”漠然而视。该现象折射了( )

A.西方的风土研究比技术更有价值 B.学科技不能挽救民族危机

C.作者的思想主张危及统治者利益 D.封建传统积习太深难以迅速转向

9.1861年法国著名作家雨果给巴特勒上尉(法国远征军军官)写了一封信,其中写道:“一个强盗洗劫财物,另一个强盗放火。似乎得胜之后,便可以动手行窃了。”这里雨果控诉的暴行是( )

A.勒索巨额赔款 B.火烧圆明园

C.旅顺大屠杀 D.洗劫紫禁城

10.鸦片战争后,满清统治者视《南京条约》为万年和约,重新沉睡于天朝上国的美梦中,直到第二次鸦片战争再次遭到西方列强的沉重打击,才开始意识到中国的落后。这表明鸦片战争 ( )

A.惊醒中国人向西方学习 B.未能对清廷造成实质性的震动

C.使中国开始沦为半殖民地 D.是第二次鸦片战争爆发的根源

11.阅读1750年和1830年世界制造业产量的相对份额表(依据美国保罗·肯尼迪《大国的兴衰》整理),对该表解释正确的是( )

1750年 1830年

中国 32.8% 29.8%

英国 1.9% 9.5%

美国 0.1% 2.4%

日本 3.8% 2.8%

A.19世纪以来中国制造业产量急剧下降 B.鸦片战争前中国的传统经济领先世界

C.工业革命对欧美经济的影响尚未体现 D.该统计数据出自外国人,所以不可信

12.如图为1862~1874年中国进口货物关税收入情况统计柱状图(单位:两)。该图体现了中国( )

A.民族资本主义的发展 B.自然经济的排外性

C.社会性质的根本变化 D.日益卷入世界市场

13.两次鸦片战争期间,清政府在没有受到安全威胁的情况下,给予瑞典、挪威等国与英国一样的通商特权、领事裁判权,“以广圣主宽大之仁”。这说明清王朝( )

A.主动融入近代外交体系 B.缺乏近代国家的主权意识

C.突破了传统的天朝观念 D.半殖民地化程度大大加深

14.有学者指出:近代中国没有按照正常的发展规律,而是走上了属于资本主义体系的半殖民地半封建社会道路,压迫和阻止近代中国向前发展的主要东西是帝国主义国家的资产阶级和中国的地主阶级。据此可知,近代中国民主革命的主要目标是( )

A.发展资本主义经济 B.废除一切不平等条约

C.建立社会主义社会 D.完成反帝反封建任务

15.历史教学的目标是培养学生历史学科核心素养,而时空观念是历史学科核心素养之一。下列历史事件按时间先后顺序排列,正确的是( )

①林则徐虎门销烟 ②郑成功收复台湾 ③邓世昌黄海激战壮烈殉国 ④戚继光抗倭

A.④②①③ B.①③②④ C.②①③④ D.①②③④

16.以图证史是史学研究的方法之一,图1、图2均出自英国人埃德加·霍尔特的《对中国的两次鸦片战争》一书。这些图片可以用来说明在两次鸦片战争中( )

A.中国军民抵抗外国侵略 B.英军陆上作战计划未得逞

C.中国社会矛盾发生变化 D.中国陷入了内忧外患之中

17.鸦片战争是中国近代史的开端,中国由此开始沦为半殖民地半封建社会。下图是关于鸦片战争爆发的思维导图,对此解读正确的是( )

A.林则徐虎门硝烟是战争根源 B.英国工业革命成效不明显

C.英国发动这场战争是必然的 D.中国推行积极的贸易政策

18.下表反映了英国东印度公司运销的中国茶叶在广州出口茶叶总量中所占比重的变化。这种变化反映英国东印度公司( )

时间 1770年 1780年 1790年 19世纪初

所占比重 33% 54% 74% 80%

A.逐渐控制中国茶叶出口 B.推动了中国茶叶商品化

C.垄断了茶叶的国际市场 D.依靠茶叶得到迅速壮大

19.鸦片战争后十年间,银钱的兑换比例从一两白银1800文变为2000文,米价反而下降了一半。该现象从侧面反映出( )

A.自然经济解体 B.农业商品化趋势加强

C.阶级矛盾激化 D.列强的资本输出加剧

20.“鸦片战争后,‘奸臣误国’成为士绅官僚们对战败的基本解释。他们认为中国人完全没必要从那些本来就应该败在中国人手下的‘洋夷’们那里学习任何东西。”《危机中的变革:清末现代化中的激进与保守》中的这段材料反映了( )

A.鸦片战争并未惊醒有识之士 B.传统的华夷观并未根本改变

C.鸦片战争后中国人并未向西方学习 D.士绅官僚集团并不承认战败

参考答案:

1.B

【详解】结合所学,鸦片战争前,为了扭转贸易逆差,英国对华走私鸦片,我国白银大量外流,从而出现银贵钱贱现象,B项正确;清朝将以前的赋税制度全部改革,废除了在中国沿袭上千年的人头税,根据土地的多少来收取这些税收,减少了社会矛盾,促使清王朝社会经济一片繁荣,应该出现银贱钱贵现象,排除A项鸦片战争前,清王朝实行闭关锁国政策,英国通过走私鸦片而扭转对华贸易逆差,排除C项;由材料可知,鸦片战争前,并没有不平等条约,但依然银贵钱贱现象,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据材料可知,左图反映的是《南京条约》的签订,中国开始沦为半殖民地半封建社会,右图反映的是《辛丑条约》的签订,中国完全沦为了半殖民地半封建社会,C项正确;英国侵略者只能反映左图,而右图是西方各国列强,排除A项;材料反映了近代的屈辱外交,而不是外交近代化,排除B项;木偶戏说明清政府完全沦为帝国主义统治中国的工具,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】根据表格数据可知,清政府需要从内地的多个省份拼凑多支队伍增援沿海地区,路途遥远,可以得出清朝军事动员体制落后,缺乏统筹,B项正确;战斗力情况和增援时效在材料中未体现,排除AC项;题干主旨是清朝军事体制落后,并非兵力不足,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】根据材料中的本间谍绘制的某城市简图,可知地图上画有外国军舰、洋行、领事馆等,并结合地理位置“大沽”可知该城市为天津。结合所学可知,第二次鸦片战争中国战败,1860年签订《北京条约》,承认《天津条约》继续有效并增开天津为商埠;给英法的赔款额大幅增加,这些进一步加深了中国半殖民地化的程度,B项正确;二鸦后增开天津为通商口岸,“第二次鸦片战争之前列强在该地区竞争加剧”的表述不符合史实,排除A项;材料涉及的是第二次鸦片战争,并非甲午中日战争,且材料无法得出清政府军备废弛,排除C项;八国联军从天津进犯北京,北京陷落后,八国联军在北京实行了分区占领,并非天津地区,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】根据材料可知,鸦片战争以来,商界要求政府“负起责任”保护其在华利益,政府也希望借助战争将英国工业品输入中国,因此,英国发动鸦片战争适应了其商品输出的需要,D项正确;材料未涉及新的经营方式,排除A项;甲午战败瓦解了清朝朝贡贸易体系,排除B项;加深了中国半殖民地化的程度是在甲午战争之后,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】结合所学知识可知,19世纪中期,列强先后发动两次鸦片战争,迫使清政府签订《南京条约》等一系列不平等条约,使中国的独立、主权和领土完整遭到严重侵犯,开始沦为并加深了半殖民地半封建社会,B项正确;开启中国近现代化发展历程的是洋务运动,并非列强的侵略活动,排除A项;材料并未强调两次鸦片战争对中国社会关系的影响,不能得出其激化了社会各阶级矛盾的结论,排除C项;拉开近代民族民主革命序幕的是太平天国运动,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】根据材料“鸦片战争后中国进出口贸易中几种商货的关税税率和战前比较的变动情况。”可知,棉纱、棉布进口税率降低,茶叶出口税率降低,会冲击本国棉纺织业,刺激茶叶等农产品出口,从而推动自然经济解体,使中国逐渐沦为西方列强的商品销售市场和原料产地,这是半殖民地在经济上的体现,因此会加速中国半殖民化进程,D项正确;材料反映的是商货的关税税率变动情况,进口货物税率普遍降低,便于列强商品输出而非资本输出,排除A项;近代中国自然经济长期占据主导地位,没有实现完全解体,排除B项;结合所学知识可知,鸦片战争后,中国对外贸易逆差不断扩大,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】据材料可知,《海国图志》刊行之初得到了当时一些文人和官员的赞赏,但大多数只是为书中展现的“万国风土人情”所折服,却对该书核心观点“师夷长技以制夷”漠然而视,结合所学可知,这体现了当时人们“骄傲自大、天朝上国”的心态,这说明封建传统积习太深,D项正确;材料的主旨是强调“对该书核心观点‘师夷长技以制夷’”的态度,A项不符题意,排除A项;材料未涉及对“师夷长技以制夷”作用的评价,B项与材料无关,排除B项;“师夷长技以制夷”的目的是维护清政府统治,C项说法错误,排除C项。故选D项。

9.B

【详解】根据材料可知,1861年法国作家雨果控诉侵略者的暴行。结合所学可知,1860年,英法联军攻占北京,洗劫并火烧圆明园。因此,1861年作家雨果控诉英法侵略者火烧圆明园的暴行,B项正确;材料提到侵略者洗劫财物和放火,没有提到勒索巨额赔款,排除A项;旅顺大屠杀是1894年日本侵略者屠杀旅顺人民,排除C项;材料提到侵略者洗劫财物和放火烧毁,而洗劫紫禁城只是劫掠,紫禁城没有被焚毁,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】根据材料“鸦片战争后,满清统治者视《南京条约》为万年和约,重新沉睡于天朝上国的美梦中,直到第二次鸦片战争再次遭到西方列强的沉重打击,才开始意识到中国的落后。”可知,鸦片战争后,满清政府根本没有从天朝上国的美梦中醒来,说明鸦片战争未能对清廷造成实质性的震动,B项正确;惊醒中国人向西方学习,与材料中描述的“重新沉睡于天朝上国的美梦中”信息不符,排除A项;鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会,而材料中对此没有描述,排除C项;第二次鸦片战争爆发的根源是进一步打开中国市场,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】分析表格数据可以看出,从1750年到1830年,中国的制造业所占份额远远高于英、美、日等国,说明鸦片战争前中国的传统经济领先世界,B项正确;急剧下降表述错误,排除A项;英、美所占比例大幅度提高,工业革命对欧美经济发展影响已经体现,排除C项;该统计数据出自外国人,所以不可信的表述过于绝对,排除D项。故选B项。

12.D

【详解】结合所学知识可知,图示反映了1862~1874年中国进口货物关税收入呈上升趋势,这说明中国进口的货物越来越多,日益卷入世界市场,D项正确;进口货物增多不能反映国内民族资本主义发展情况,排除A项;进口货物不断增长,客观上导致自然经济进一步瓦解,排除B项;1862~1874年正值清朝末年,中国社会性质并未发生变化,排除C项。故选D项。

13.B

【详解】根据“清政府在没有受到安全威胁的情况下,给予瑞典、挪威等国与英国一样的通商特权、领事裁判权”可得出清政府没有国家主权的概念与意识,把涉及到国家主权的“通商特权、领事裁判权”给予他国,反映出清政府对国家主权认识不清,B项正确;材料中的内容不是清政府主动融入世界外交的体现,排除A项;材料不能体现清政府突破传统观念,而是清政府自我的认识不清,排除C项;材料反映的不是西方的侵略加剧,因此不存在大大加深,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】根据材料信息“近代中国没有按照正常的发展规律,而是走上了属于资本主义体系的半殖民地半封建社会道路,压迫和阻止近代中国向前发展的主要东西是帝国主义国家的资产阶级和中国的地主阶级。”并结合所学知识可知,半殖民地半封建社会的国家革命的性质是资产阶级民主革命,其斗争的主要目标是打倒帝国主义和封建主义,故近代中国民主革命的主要目标是反帝反封建,D项正确;发展资本主义经济仅仅是部分任务,最主要革命目标是反帝反封建,排除A项;废除一切不平等条约属于反帝反封建的内容之一,排除B项;C项是长远目标,并非近代中国民主革命的主要目标,排除C项。故选D项。

15.A

【详解】依据题干结合所学知识可知1839年林则徐虎门销烟;1661年郑成功收复台湾;邓世昌黄海激战壮烈殉国的时间是1894年;戚继光抗倭的时间是在16世纪的明朝,④②①③A项正确;其余选项均不符合史实,排除BCD项。故选A项。

16.A

【详解】据材料可知,材料中的两幅图片反映了两次鸦片战争时期中国军民对英国侵略的抵抗,A项正确;B项表述与史实不符,英军陆上作战计划得逞,排除B项;第一次鸦片战争后,中国社会主要矛盾就已发生了变化,排除C项;材料体现的是外患,而不是内忧,排除D项。故选A项。

17.C

【详解】工业革命后,英国社会生产力飞速增长,对产品市场和原料的需求越来越强烈,英国力图将中国变成商品市场和原料产地,所以英国发动对中国的战争是必然的,C项正确;虎门销烟是导火线并不是根源,排除A项;英国工业革命成效明显,排除B项;清政府推行的是闭关锁国的政策,排除D项。故选C项。

18.A

【详解】根据材料1770年英国东印度公司运销的中国茶叶在广州出口茶叶总量中所占比重为33%,发展到19世纪初,英国东印度公司运销的中国茶叶在广州出口茶叶总量中所占比重为80%,,从材料中可以看出,从1770年至19世纪初,广州出口茶叶逐渐被英国东印度公司控制,根据所学知识可知,鸦片战争前清政府规定只允许广州一处对外通商,因此,材料表明英国东印度公司日益控制中国茶叶的出口,A项正确;鸦片战争后中国茶叶大量出口,促进了中国农产品的商品化,排除B项;仅凭材料无法判断英国东印度公司是否垄断了茶叶的国际市场,排除C项;材料中无法体现出东印度公司的发展状况,排除D项。故选A项。

19.B

【详解】据材料看,鸦片战争后十年,虽然银贵钱贱在继续,但米价下降了,从侧面反映出大量农产品投入市场,农业商品化趋势加强,B项正确;鸦片战争后,自然经济开始解体,排除A项;材料无法体现阶级矛盾尖锐,排除C项;甲午战争后,列强资本输出加剧,排除D项。故选B项。

20.B

【详解】根据材料“他们认为中国人完全没必要从那些本来就应该败在中国人手下的‘洋夷’们那里学习任何东西”可知,鸦片战争后,士绅官僚并未真正认清战败的原因,仍以“洋夷”称呼英国,反映了传统的华夷观并未根本改变,B项正确;鸦片战争惊醒了部分有识之士,排除A项;鸦片战争后,部分先进的中国人开始向西方学习,排除C项;材料反映了传统的华夷观并未根本改变,D项与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

同课章节目录