挽救民族危亡的斗争 选择题刷题(含解析)-2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

文档属性

| 名称 | 挽救民族危亡的斗争 选择题刷题(含解析)-2023届高三统编版历史三轮冲刺复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-26 22:39:48 | ||

图片预览

文档简介

中国近现代史—挽救民族危亡的斗争选择题刷题--2023届高三统编版历史三轮冲刺复习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.如图是描绘晚清时期列强侵略中国的漫画。此次战争( )

A.源于列强修约失败 B.导致边疆危机加剧

C.官民一心奋起抗争 D.平津地区门户洞开

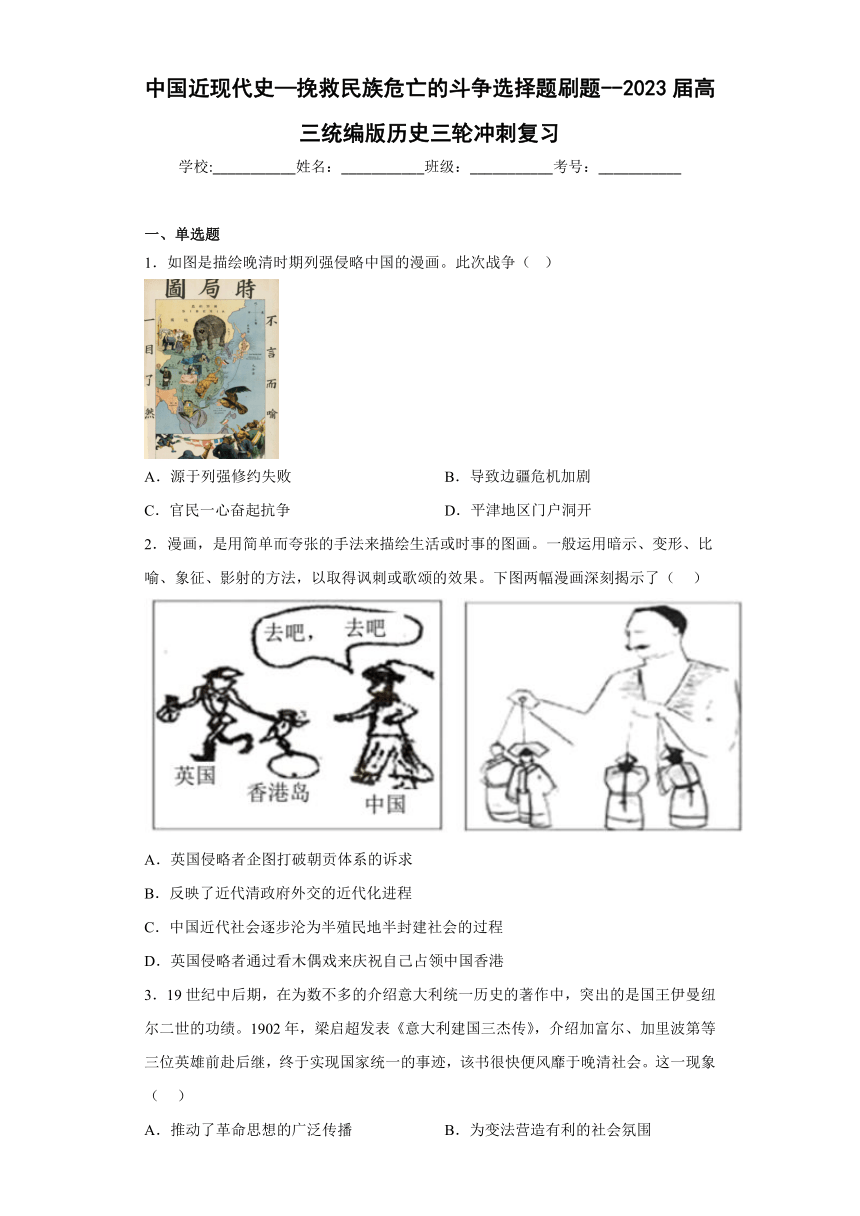

2.漫画,是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用暗示、变形、比喻、象征、影射的方法,以取得讽刺或歌颂的效果。下图两幅漫画深刻揭示了( )

A.英国侵略者企图打破朝贡体系的诉求

B.反映了近代清政府外交的近代化进程

C.中国近代社会逐步沦为半殖民地半封建社会的过程

D.英国侵略者通过看木偶戏来庆祝自己占领中国香港

3.19世纪中后期,在为数不多的介绍意大利统一历史的著作中,突出的是国王伊曼纽尔二世的功绩。1902年,梁启超发表《意大利建国三杰传》,介绍加富尔、加里波第等三位英雄前赴后继,终于实现国家统一的事迹,该书很快便风靡于晚清社会。这一现象( )

A.推动了革命思想的广泛传播 B.为变法营造有利的社会氛围

C.适应了救亡图存的现实需要 D.标志着进化史观的最终形成

4.秦汉时期,“中国”一词开始代表中央集权制的统一国家。晚清时期,严复指出:“国家为有机体,斯其演进之事,与生物同。”并将“新”字与“中国”一词相结合,立宪、共和一度成为不同群体的“新中国”理想。这一变化不是因为( )

A.近代中国民族危机不断加深 B.西方近代民族国家观念影响

C.维新运动兴起和新思想传播 D.封建君主专制统治已被推翻

5.如表所示为1876~1937年中国铁路发展情况。由此可见,中国近代铁路发展( )

时间 概况

1876~1894年 筑路里程为473.1公里,其中官办占69.3%

1895~1911年 筑路里程约9200公里,其中通过借外资或由列强直接修建占83.5%

1912~1937年 筑路里程约11000公里,其中列强直接或间接控制经营占86.7%

A.与民主革命进程密切相关 B.反映了列强在华的激烈争夺

C.推动了民族工业快速发展 D.呈现半殖民地半封建的特征

6.义和团运动爆发后,北方民间出现大量诸如“男无伦,女鲜节,鬼子不是人所……”“不下雨,地发干,全是教堂止住天”“一概鬼子全杀尽,大清一统庆升平” 这样内容的揭帖。这从根本上反映了( )

A.反洋教斗争高涨 B.义和团存在明显的盲目排外

C.中西文化的冲突 D.义和团带有浓厚的迷信色彩

7.自宋之后到明清数百年间,人们提及王安石顶多说他的诗歌散文,对其变法却讳莫如深。1908年梁启超撰写《王安石传》,自此,王安石成为主流意识形态中无可争议的大改革家。这一变化说明( )

A.王安石综合成就较高 B.时代背景影响历史评价

C.认识历史要全面客观 D.个人立场决定历史认识

8.1895年甲午战争清军溃败后,民族危机日益严重,维新思想高涨。维新派认为洋务运动只是“盗西法之嘘声,而沿中土之积弊”,主张在中国政治、经济、教育等各个领域自上而下推行改革。其目的在于( )

A.救亡图存 B.推翻清朝统治

C.“扶清灭洋” D.建立中华民国

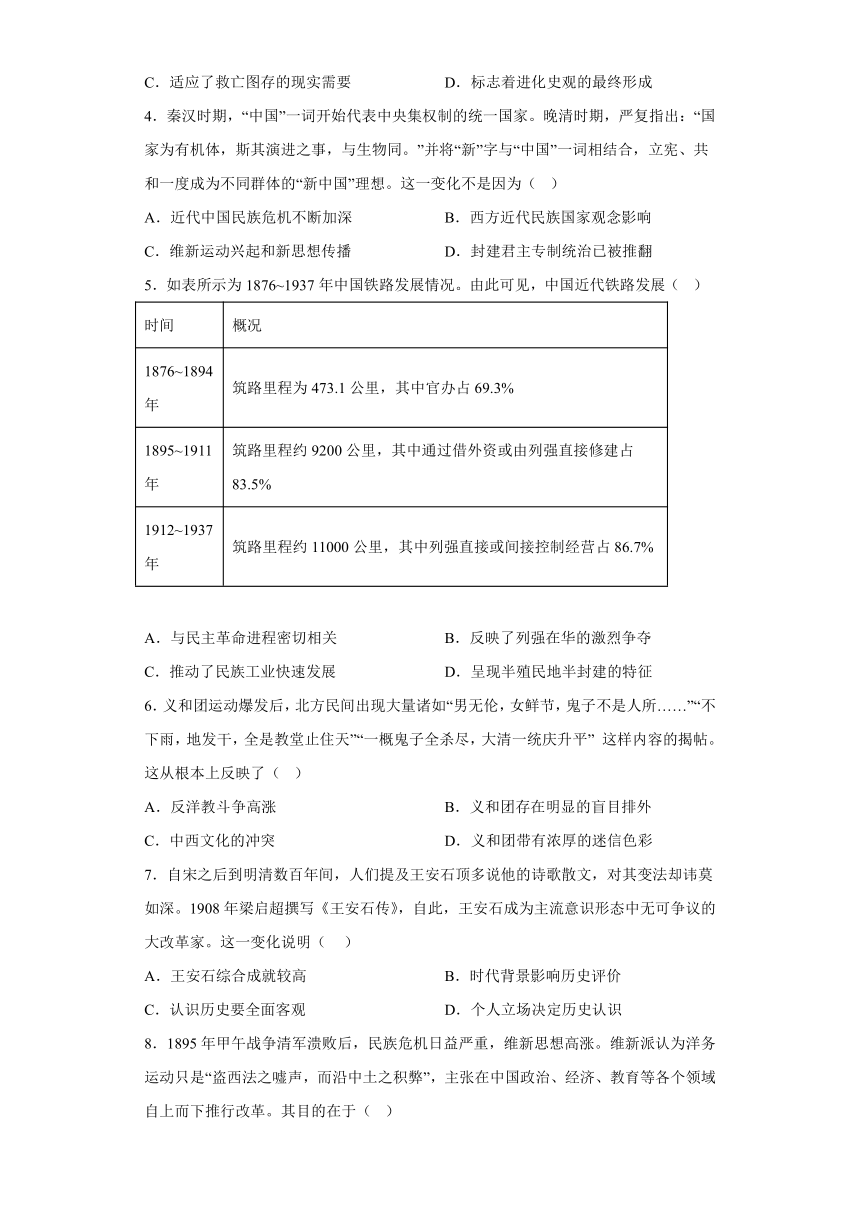

9.下图阴影部分为近代一场运动的主要活动区域。这场运动( )

A.缘于《辛丑条约》激化了民族矛盾

B.对帝国主义的认识还处于感性阶段

C.寄希望于未完全掌握实权的光绪帝

D.使清政府政治和权力结构开始改变

10.在1900年6月清廷正式向诸列强国家宣战之后,以两江总督刘坤一、湖广总督张之洞为主的东南督抚们与列强达成了互保约定,形成了中央对外宣战而地方议和的怪异政治局面。东南督抚们的这一做法( )

A.迫使立宪派转而支持革命运动 B.严重动摇了清政府统治的根基

C.展现了中国人不畏强暴的精神 D.标志着清朝中央权力开始下移

11.有学者评价近代某一运动:民族危机成为一种凝聚力,它引导了散漫小生产者,使旧的社会力量中深沉蕴藏着的民族斗争精神喷薄而出,落后的生产方式和社会意识通过正义的行动表现了自己的活力。这一运动( )

A.体现了农民反封建愿望 B.阻止了列强瓜分中国的计划

C.收得了良好的实践效果 D.标志着中华民族精神开始觉醒

12.义和团运动时期,团民广泛使用揭帖进行宣传,如“神发怒,佛发愤,派我下山把法传……不用兵,不用团,要杀鬼子不费难……大法国,心胆寒,英美俄德哭连连”。揭帖的内容反映了( )

A.中外矛盾的尖锐化 B.阶级矛盾的复杂性

C.反帝思想的先进性 D.封建统治的腐朽性

13.对于康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》,严复赞成保国、保种但反对保教;章太炎主张维新但反对独尊今文经;谭嗣同虽表示赞同其新思想,但也对“伪经、改制”之论并不完全赞同。这反映出维新派( )

A.触犯守旧势力利益 B.否定儒学正统地位

C.内部分歧较为严重 D.利于缓解内外矛盾

14.戊戌政变后,保守派官员陈夔龙认为慈禧“并无仇视新法之意,徒以利害切身”。英国人赫德相信改革只是被“拖延”,但不会就此断送。日本驻华公使矢野文雄则将政变视为改革的“渐进”与“激进”路线之争。这反映出当时( )

A.改革的条件不够成熟 B.保守势力并未真正反对新法

C.变法革新是大势所趋 D.维新派的改良措施过于激进

15.下表为19世纪末至20世纪初的西学译著统计表。表格中数据变化的主要背景是( )

A.民主共和观念深入人心 B.实业救国思潮的兴起

C.维新变法思潮逐渐兴起 D.救亡图存探索的深入

16.近代上海,万国商团担负着武力防御租界的任务。1900年,万国商团总共花费3万两白银,这是其自成立以来最高的支出数字,其中有1.4万两用于各种制服和装备。其增加开支的背景是( )

A.义和团运动不断向南方扩展 B.中国人民反帝情绪高涨

C.南方督抚大力扶植反帝力量 D.清政府与列强彻底决裂

17.下面是藏于美国国会图书馆的漫画《太多的高利贷者》。漫画中,20世纪初,在协同作战获胜后,俄国沙皇、德国皇帝和英国国王手中都拿着要求清政府赔款的条文。一个中国人双膝跪地,似乎在惊呼“天啊,还要不要人活了”。漫画右侧的是山姆大叔,他若有所思地注视着这一切。漫画反映的这一历史现象( )

①促使中国社会性质开始发生变化②体现出帝国主义合谋“门户开放”

③与八国联军侵华战争密切相关④表明列强既合谋出兵又各谋私利

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

18.戊戌维新派通过使“人”民族化、“契约”法纪化、“个人”集体化、“权利”义务化的方式改造西方“人权”理论,建立了新的“民权”说。这一理论( )

A.是对传统“民本”思想的继承

B.试图通过“限制”民权来争取民族独立

C.从根本上否定了君主专制制度

D.成为“限制”君权推动维新变法的基础

19.学者王先明指出,百日维新时期新政诏书连篇频发,然其在实践中却常常被化为无形,很多内容只是流于表面粉饰而无实效。各部堂官、各省督抚都持观望、延宕、抵制态度,拒不奉诏……光绪皇帝严责守旧大臣的诏令也达十多次,并采取了相应的措施,力求有所推动。王先明旨在说明百日维新时期( )

A.官僚集团思想较僵化 B.改革内容背离了国情且无实效

C.改革的举措急躁冒进 D.政治变革缺乏深入开展的条件

20.康有为认为社会历史是沿着“据乱世”、“升平世”、“太平世”的顺序逐渐前进的。君主专制的中国社会是“据乱世”,而要达到所谓的“太平世”,即资产阶级民主共和制度的社会,就必须先对“据乱世”进行改革,建立君主立宪制度的“升平世”。这说明康有为( )

A.尚未摆脱传统观念影响 B.意图利用儒学改造社会

C.总结古代变法成败得失 D.维护君主制的意识形态

参考答案:

1.D

【详解】由图片中可以看出美国直接参与了侵华战争,近代史上美国直接参与的侵略战争是八国联军侵华,八国联军侵华后签订《辛丑条约》,条约中拆除天津大沽到北京沿线设防的炮台,允许列强派兵驻扎北京到山海关铁路沿线要地,使平津地区门户洞开,D项正确;源于列强修约失败是第二次鸦片战争爆发的原因,排除A项;中法战争导致边疆危机加剧,排除B项;八国联军侵华后期,清政府没有奋起抗争,反而对义和团进行剿杀,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】根据材料可知,左图反映的是《南京条约》的签订,中国开始沦为半殖民地半封建社会,右图反映的是《辛丑条约》的签订,中国完全沦为了半殖民地半封建社会,C项正确;英国侵略者只能反映左图,而右图是西方各国列强,排除A项;材料反映了近代的屈辱外交,而不是外交近代化,排除B项;木偶戏说明清政府完全沦为帝国主义统治中国的工具,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】据材料可知,材料反映了19世纪中后期,国人在介绍意大利统一历史的著作中,突出的是国王的功绩;而到1902年,梁启超发表《意大利建国三杰传》,介绍加富尔、加里波第等三位英雄前赴后继,终于实现国家统一的事迹,该书很快便风靡于晚清社会。结合这所学可知,随着19世纪末民族危机的加深,梁启超目的是唤醒国人的民族意识,实现救亡图存,C项正确;梁启超是维新派,而不是革命派,A项与史实不符,排除A项;1902年,维新变法已经以失败而告终,排除B项;材料与进化史观无关,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】根据材料和所学知识可知,晚清时期封建君主专制统治依然存在,辛亥革命推翻了君主专制统治,D项符合题意,选择D项;近代以来,随着列强的不断侵略,中国民族危机不断加深,促使国人思想发展改变,不符合题意,排除A项;西方近代民族国家观念的传入,也影响了国人“新中国”理想的产生和发展,不符合题意,排除B项;维新运动兴起和新思想传播,推动了立宪、共和思想的传播,也导致“新中国”理想发生变化,不符合题意,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】根据材料信息“筑路里程为473.1公里,其中官办占69.3%”“筑路里程约9200公里,其中通过借外资或由列强直接修建占83.5%”“筑路里程约11000公里,其中列强直接或间接控制经营占86.7%”可知,1876至1937年,在中国铁路发展中,官办或列强修建的占有较大比重,这说明近代中国铁路发展具有半殖民地半封建的特征,D项正确;近代中国铁路发展与民主革命进程没有必然联系,排除A项;材料的主旨信息是1876至1937年中国铁路发展中,官办或列强修建的占有较大比重,体现不出列强在华对路权的争夺,排除B项;材料的主旨信息是1876至1937年中国铁路发展中,官办或列强修建的占有较大比重,未提及近代中国铁路发展与民族工业发展的关系,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】材料“全是教堂止住天”“一概鬼子全杀尽,大清一统庆升平”反映了义和团运动对西方文化不分侵略、先进文化一概否定的盲目排外的倾向,B项正确;“男无伦,女鲜节,鬼子不是人所……”“一概鬼子全杀尽,大清一统庆升平”揭帖内容无法体现反洋教斗争,排除A项;义和团反洋教斗争一定程度上反映了中西文化的冲突,但不是材料反映的本质,排除C项;“男无伦,女鲜节,鬼子不是人所……”“一概鬼子全杀尽,大清一统庆升平”等揭帖内容与迷信无关,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】材料体现了不同时时期对王安石历史贡献的评价,宋到明清是封建社会,主流思想是儒家思想不主张变法革新,近代梁启超重视王安石变法与近代社会变革思潮相关,所以时代背景影响历史评价,B项正确;材料体现了不同时期对王安石历史贡献的评价,“综合成就较高”在题干中没有体现,排除A项;题干体现了不同时期的评价差异,与全面认识历史无关,排除C项;个人立场影响并非决定历史的认识的主要因素,排除D项。故选B项。

8.A

【详解】根据材料“1895年甲午战争清军溃败后,民族危机日益严重,维新思想高涨”,再结合所学知识可知,甲午中日战争后,中国的民族危机日益严重,不仅被迫割让台湾岛,承认朝鲜独立,而且赔款数额达到2亿两白银,列强也趁机掀起瓜分中国的狂潮,在此情况下,维新派登上历史舞台并主张变法,以达到救亡图存的目的,A项正确;通过所学知识,戊戌变法依靠光绪帝进行,不可能出现推翻清朝统治这种状况,排除B项;“扶清灭洋”是义和团的口号,不是维新派主张变法的目的,排除C项;建立中华民国是中国同盟会的政治纲领,不是维新派主张变法的目的,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】根据材料“联军侵略路线”结合所学知识可知,这场运动主要在直隶、山东地区,这是义和团运动,联军是八国联军,义和团运动盲目排位,对帝国主义的认识还不清晰明确,处于感性阶段,B项正确;《辛丑条约》签订于八国联军侵华之后,排除A项;C项是指戊戌变法,排除C项;清政府为镇压太平天国后,重用了汉族官僚曾国藩、李鸿章等人为地方督抚,使清政府政治和权力结构开始改变,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】清朝中央政府对诸列强国家宣战,而东南的地方督抚们却与列强私下达成互保约定,郑重情况说明中央的政令无法抵达到地方,是对中央政府权威的损害,也就严重动摇了清政府统治的根基,B项正确;东南督抚们的这一做法是破坏了清政府统治的根基,并不一定迫使立宪派转向革命运动,排除A项;东南督抚的这一做法体现的是妥协,而不是不为强暴,排除C项;这一做法是损害清政府统治根基,不是中央权力下移,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】结合所学知识可知,19世纪末受民族危机加深影响,生产方式和社会意识落后的农民阶级,掀起了反抗帝国主义侵略的正义行动即义和团运动,阻止了列强瓜分中国的计划,B项正确;体现了农民反封建愿望与“民族危机成为一种凝聚力”等不符,排除A项;义和团运动主张“扶清灭洋”,其实践效果是保守和落后的,排除C项;中华民族精神开始觉醒标志是在甲午中日战争后,排除D项。故选B项。

12.A

【详解】根据“要杀鬼子不费难……大法国,心胆寒,英美俄德哭连连”可知,这些揭帖反映的是义和团要与外国列强作斗争,体现了中外矛盾的尖锐化,A项正确;材料反映的是中外矛盾计划,而不是阶级矛盾复杂,排除B项;义和团利用宗教思想反帝,说明反帝思想并不先进,排除C狭项;材料反映的是中外矛盾尖锐,没有体现封建统治的腐朽,排除D项。故选A项。

13.C

【详解】据题意可知,对于康有为的著作,严复、章太炎和谭嗣同等都有不同的看法,而且他们的看法也存在差异,说明维新派内部是存在较为严重的差异的,C项正确;材料反映的是维新派内部的观点差异,并不能说明触犯守旧势力的利益,排除A项;材料反映的是维新派内部的观点差异,并不能说明否定儒学的正统地位,排除B项;“有利于缓解内外矛盾”的说法过于夸张,不符合史实,排除D项。故选C项。

14.C

【详解】依据材料“并无仇视新法之意,徒以利害切身……但不会就此断送……”,可以看出无论是国内的官员,还是国外的政客一直认为变法革新是潮流,是时代的大趋势,C项正确;仅从材料,无法得出改革的条件状况,排除A项;保守势力已经发动了戊戌政变,说明其对新法的态度并不友好,排除B项;仅从材料,无法得出维新派改良措施的特点,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】从表格的内容可以看出,20世纪初较19世纪末,翻译西方社会科学类的书籍比例和数量上升,自然科学类的下降,反映出此时不再以学习西方的技术为主,而是转身制度学习方面,体现出救亡图存探索的深入,D项正确;辛亥革命后民主共和观念深入人心,时间不符合,排除A项;实业救国是在19世纪末就有了,与材料中强调社会科学无关,排除B项;从时间看,维新变法已于1898年失败,排除C项。故选D项。

16.B

【详解】结合材料时间可知,甲午中日战争后,中国人民的民族意识真正觉醒,人民的反帝情绪高涨,租界成为中国人民攻击的目标,上海万国商团是在租界面临来自外部的安全威胁的情况下,由界内居民自发建立起来的组织,具有自发性、志愿性与民间性,到后来才发展成为获得租界资助的正式组织,B项正确;结合所学知识,义和团运动没有向南方发展,排除A项;结合所学知识,南方地区的相关督抚严防义和团运动,排除C项;清政府与列强彻底决裂表述太绝对,排除D项。故选B项。

17.C

【详解】根据漫画并结合所学知识可知,漫画是关于八国联军侵华及其影响,其反映出各国勾结出兵获胜后,因各自的利益,各打各的算盘,都想在赔款等事项上实现利益最大化,③④正确,C项正确;中国的社会性质开始发生变化是在鸦片战争之后,①错误,排除AD项;1899年,美国政府先后向英、俄等六国政府提出在中国实行所谓“门户开放”、贸易机会均等的照会,并非“列强合谋”,②错误,排除B项。故选C项。

18.B

【详解】根据材料“通过使‘人’民族化、‘契约’法纪化、‘个人’集体化、‘权利’义务化的方式改造西方‘人权’理论,建立了新的‘民权’说”可知,维新派用民族化、法纪化、集体化、义务化的方式改造西方“人权”理论,这种新的“民权”说一定程度上背离了西方“人权”理论,解放、扩大人权的本义,相较而言,体现了对民权的限制,其目的是更好地与中国国情结合,便于推进维新变法,争取民族独立,B项正确;材料没有体现对传统“民本”思想的继承,排除A项;材料的主旨并没有体现从根本上否定君主专制制度,排除C项;材料的主旨并不是限制君权,排除D项。故选B项。

19.D

【详解】材料主要揭示了光绪皇帝颁布的变法诏书无法执行,在政府内部缺乏响应,加上变法损害了某些官员的利益,没有获得各级官员的呼应,这说明光绪帝的政治威信不足,无法推动改革深入有效开展,即政治变革缺乏深入开展的有利条件,D项正确;材料关注的是官僚集团对变法的抵制态度,并非僵化,排除A项;材料反映的是皇帝没有足够的威望,且改革内容并非全都脱离国情无实效,排除B项;材料并没有体现改革急于求成,急躁冒进,排除C。故选D项。

20.A

【详解】根据材料可知,康有为将西方政治学说同中国古代儒学的理想世界附会在一起,体现了康有为仍然受到传统观念影响,A项正确;康有为改造社会的思想武器是西方政治学说,而非儒学,排除B项;材料并未提及古代变法,排除C项;康有为的思想落脚点不在于君主的存废,并未维护君主制的意识形态,而是对社会进行近代化的改革,排除D项。故选A项。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.如图是描绘晚清时期列强侵略中国的漫画。此次战争( )

A.源于列强修约失败 B.导致边疆危机加剧

C.官民一心奋起抗争 D.平津地区门户洞开

2.漫画,是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用暗示、变形、比喻、象征、影射的方法,以取得讽刺或歌颂的效果。下图两幅漫画深刻揭示了( )

A.英国侵略者企图打破朝贡体系的诉求

B.反映了近代清政府外交的近代化进程

C.中国近代社会逐步沦为半殖民地半封建社会的过程

D.英国侵略者通过看木偶戏来庆祝自己占领中国香港

3.19世纪中后期,在为数不多的介绍意大利统一历史的著作中,突出的是国王伊曼纽尔二世的功绩。1902年,梁启超发表《意大利建国三杰传》,介绍加富尔、加里波第等三位英雄前赴后继,终于实现国家统一的事迹,该书很快便风靡于晚清社会。这一现象( )

A.推动了革命思想的广泛传播 B.为变法营造有利的社会氛围

C.适应了救亡图存的现实需要 D.标志着进化史观的最终形成

4.秦汉时期,“中国”一词开始代表中央集权制的统一国家。晚清时期,严复指出:“国家为有机体,斯其演进之事,与生物同。”并将“新”字与“中国”一词相结合,立宪、共和一度成为不同群体的“新中国”理想。这一变化不是因为( )

A.近代中国民族危机不断加深 B.西方近代民族国家观念影响

C.维新运动兴起和新思想传播 D.封建君主专制统治已被推翻

5.如表所示为1876~1937年中国铁路发展情况。由此可见,中国近代铁路发展( )

时间 概况

1876~1894年 筑路里程为473.1公里,其中官办占69.3%

1895~1911年 筑路里程约9200公里,其中通过借外资或由列强直接修建占83.5%

1912~1937年 筑路里程约11000公里,其中列强直接或间接控制经营占86.7%

A.与民主革命进程密切相关 B.反映了列强在华的激烈争夺

C.推动了民族工业快速发展 D.呈现半殖民地半封建的特征

6.义和团运动爆发后,北方民间出现大量诸如“男无伦,女鲜节,鬼子不是人所……”“不下雨,地发干,全是教堂止住天”“一概鬼子全杀尽,大清一统庆升平” 这样内容的揭帖。这从根本上反映了( )

A.反洋教斗争高涨 B.义和团存在明显的盲目排外

C.中西文化的冲突 D.义和团带有浓厚的迷信色彩

7.自宋之后到明清数百年间,人们提及王安石顶多说他的诗歌散文,对其变法却讳莫如深。1908年梁启超撰写《王安石传》,自此,王安石成为主流意识形态中无可争议的大改革家。这一变化说明( )

A.王安石综合成就较高 B.时代背景影响历史评价

C.认识历史要全面客观 D.个人立场决定历史认识

8.1895年甲午战争清军溃败后,民族危机日益严重,维新思想高涨。维新派认为洋务运动只是“盗西法之嘘声,而沿中土之积弊”,主张在中国政治、经济、教育等各个领域自上而下推行改革。其目的在于( )

A.救亡图存 B.推翻清朝统治

C.“扶清灭洋” D.建立中华民国

9.下图阴影部分为近代一场运动的主要活动区域。这场运动( )

A.缘于《辛丑条约》激化了民族矛盾

B.对帝国主义的认识还处于感性阶段

C.寄希望于未完全掌握实权的光绪帝

D.使清政府政治和权力结构开始改变

10.在1900年6月清廷正式向诸列强国家宣战之后,以两江总督刘坤一、湖广总督张之洞为主的东南督抚们与列强达成了互保约定,形成了中央对外宣战而地方议和的怪异政治局面。东南督抚们的这一做法( )

A.迫使立宪派转而支持革命运动 B.严重动摇了清政府统治的根基

C.展现了中国人不畏强暴的精神 D.标志着清朝中央权力开始下移

11.有学者评价近代某一运动:民族危机成为一种凝聚力,它引导了散漫小生产者,使旧的社会力量中深沉蕴藏着的民族斗争精神喷薄而出,落后的生产方式和社会意识通过正义的行动表现了自己的活力。这一运动( )

A.体现了农民反封建愿望 B.阻止了列强瓜分中国的计划

C.收得了良好的实践效果 D.标志着中华民族精神开始觉醒

12.义和团运动时期,团民广泛使用揭帖进行宣传,如“神发怒,佛发愤,派我下山把法传……不用兵,不用团,要杀鬼子不费难……大法国,心胆寒,英美俄德哭连连”。揭帖的内容反映了( )

A.中外矛盾的尖锐化 B.阶级矛盾的复杂性

C.反帝思想的先进性 D.封建统治的腐朽性

13.对于康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》,严复赞成保国、保种但反对保教;章太炎主张维新但反对独尊今文经;谭嗣同虽表示赞同其新思想,但也对“伪经、改制”之论并不完全赞同。这反映出维新派( )

A.触犯守旧势力利益 B.否定儒学正统地位

C.内部分歧较为严重 D.利于缓解内外矛盾

14.戊戌政变后,保守派官员陈夔龙认为慈禧“并无仇视新法之意,徒以利害切身”。英国人赫德相信改革只是被“拖延”,但不会就此断送。日本驻华公使矢野文雄则将政变视为改革的“渐进”与“激进”路线之争。这反映出当时( )

A.改革的条件不够成熟 B.保守势力并未真正反对新法

C.变法革新是大势所趋 D.维新派的改良措施过于激进

15.下表为19世纪末至20世纪初的西学译著统计表。表格中数据变化的主要背景是( )

A.民主共和观念深入人心 B.实业救国思潮的兴起

C.维新变法思潮逐渐兴起 D.救亡图存探索的深入

16.近代上海,万国商团担负着武力防御租界的任务。1900年,万国商团总共花费3万两白银,这是其自成立以来最高的支出数字,其中有1.4万两用于各种制服和装备。其增加开支的背景是( )

A.义和团运动不断向南方扩展 B.中国人民反帝情绪高涨

C.南方督抚大力扶植反帝力量 D.清政府与列强彻底决裂

17.下面是藏于美国国会图书馆的漫画《太多的高利贷者》。漫画中,20世纪初,在协同作战获胜后,俄国沙皇、德国皇帝和英国国王手中都拿着要求清政府赔款的条文。一个中国人双膝跪地,似乎在惊呼“天啊,还要不要人活了”。漫画右侧的是山姆大叔,他若有所思地注视着这一切。漫画反映的这一历史现象( )

①促使中国社会性质开始发生变化②体现出帝国主义合谋“门户开放”

③与八国联军侵华战争密切相关④表明列强既合谋出兵又各谋私利

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

18.戊戌维新派通过使“人”民族化、“契约”法纪化、“个人”集体化、“权利”义务化的方式改造西方“人权”理论,建立了新的“民权”说。这一理论( )

A.是对传统“民本”思想的继承

B.试图通过“限制”民权来争取民族独立

C.从根本上否定了君主专制制度

D.成为“限制”君权推动维新变法的基础

19.学者王先明指出,百日维新时期新政诏书连篇频发,然其在实践中却常常被化为无形,很多内容只是流于表面粉饰而无实效。各部堂官、各省督抚都持观望、延宕、抵制态度,拒不奉诏……光绪皇帝严责守旧大臣的诏令也达十多次,并采取了相应的措施,力求有所推动。王先明旨在说明百日维新时期( )

A.官僚集团思想较僵化 B.改革内容背离了国情且无实效

C.改革的举措急躁冒进 D.政治变革缺乏深入开展的条件

20.康有为认为社会历史是沿着“据乱世”、“升平世”、“太平世”的顺序逐渐前进的。君主专制的中国社会是“据乱世”,而要达到所谓的“太平世”,即资产阶级民主共和制度的社会,就必须先对“据乱世”进行改革,建立君主立宪制度的“升平世”。这说明康有为( )

A.尚未摆脱传统观念影响 B.意图利用儒学改造社会

C.总结古代变法成败得失 D.维护君主制的意识形态

参考答案:

1.D

【详解】由图片中可以看出美国直接参与了侵华战争,近代史上美国直接参与的侵略战争是八国联军侵华,八国联军侵华后签订《辛丑条约》,条约中拆除天津大沽到北京沿线设防的炮台,允许列强派兵驻扎北京到山海关铁路沿线要地,使平津地区门户洞开,D项正确;源于列强修约失败是第二次鸦片战争爆发的原因,排除A项;中法战争导致边疆危机加剧,排除B项;八国联军侵华后期,清政府没有奋起抗争,反而对义和团进行剿杀,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】根据材料可知,左图反映的是《南京条约》的签订,中国开始沦为半殖民地半封建社会,右图反映的是《辛丑条约》的签订,中国完全沦为了半殖民地半封建社会,C项正确;英国侵略者只能反映左图,而右图是西方各国列强,排除A项;材料反映了近代的屈辱外交,而不是外交近代化,排除B项;木偶戏说明清政府完全沦为帝国主义统治中国的工具,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】据材料可知,材料反映了19世纪中后期,国人在介绍意大利统一历史的著作中,突出的是国王的功绩;而到1902年,梁启超发表《意大利建国三杰传》,介绍加富尔、加里波第等三位英雄前赴后继,终于实现国家统一的事迹,该书很快便风靡于晚清社会。结合这所学可知,随着19世纪末民族危机的加深,梁启超目的是唤醒国人的民族意识,实现救亡图存,C项正确;梁启超是维新派,而不是革命派,A项与史实不符,排除A项;1902年,维新变法已经以失败而告终,排除B项;材料与进化史观无关,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】根据材料和所学知识可知,晚清时期封建君主专制统治依然存在,辛亥革命推翻了君主专制统治,D项符合题意,选择D项;近代以来,随着列强的不断侵略,中国民族危机不断加深,促使国人思想发展改变,不符合题意,排除A项;西方近代民族国家观念的传入,也影响了国人“新中国”理想的产生和发展,不符合题意,排除B项;维新运动兴起和新思想传播,推动了立宪、共和思想的传播,也导致“新中国”理想发生变化,不符合题意,排除C项。故选D项。

5.D

【详解】根据材料信息“筑路里程为473.1公里,其中官办占69.3%”“筑路里程约9200公里,其中通过借外资或由列强直接修建占83.5%”“筑路里程约11000公里,其中列强直接或间接控制经营占86.7%”可知,1876至1937年,在中国铁路发展中,官办或列强修建的占有较大比重,这说明近代中国铁路发展具有半殖民地半封建的特征,D项正确;近代中国铁路发展与民主革命进程没有必然联系,排除A项;材料的主旨信息是1876至1937年中国铁路发展中,官办或列强修建的占有较大比重,体现不出列强在华对路权的争夺,排除B项;材料的主旨信息是1876至1937年中国铁路发展中,官办或列强修建的占有较大比重,未提及近代中国铁路发展与民族工业发展的关系,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】材料“全是教堂止住天”“一概鬼子全杀尽,大清一统庆升平”反映了义和团运动对西方文化不分侵略、先进文化一概否定的盲目排外的倾向,B项正确;“男无伦,女鲜节,鬼子不是人所……”“一概鬼子全杀尽,大清一统庆升平”揭帖内容无法体现反洋教斗争,排除A项;义和团反洋教斗争一定程度上反映了中西文化的冲突,但不是材料反映的本质,排除C项;“男无伦,女鲜节,鬼子不是人所……”“一概鬼子全杀尽,大清一统庆升平”等揭帖内容与迷信无关,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】材料体现了不同时时期对王安石历史贡献的评价,宋到明清是封建社会,主流思想是儒家思想不主张变法革新,近代梁启超重视王安石变法与近代社会变革思潮相关,所以时代背景影响历史评价,B项正确;材料体现了不同时期对王安石历史贡献的评价,“综合成就较高”在题干中没有体现,排除A项;题干体现了不同时期的评价差异,与全面认识历史无关,排除C项;个人立场影响并非决定历史的认识的主要因素,排除D项。故选B项。

8.A

【详解】根据材料“1895年甲午战争清军溃败后,民族危机日益严重,维新思想高涨”,再结合所学知识可知,甲午中日战争后,中国的民族危机日益严重,不仅被迫割让台湾岛,承认朝鲜独立,而且赔款数额达到2亿两白银,列强也趁机掀起瓜分中国的狂潮,在此情况下,维新派登上历史舞台并主张变法,以达到救亡图存的目的,A项正确;通过所学知识,戊戌变法依靠光绪帝进行,不可能出现推翻清朝统治这种状况,排除B项;“扶清灭洋”是义和团的口号,不是维新派主张变法的目的,排除C项;建立中华民国是中国同盟会的政治纲领,不是维新派主张变法的目的,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】根据材料“联军侵略路线”结合所学知识可知,这场运动主要在直隶、山东地区,这是义和团运动,联军是八国联军,义和团运动盲目排位,对帝国主义的认识还不清晰明确,处于感性阶段,B项正确;《辛丑条约》签订于八国联军侵华之后,排除A项;C项是指戊戌变法,排除C项;清政府为镇压太平天国后,重用了汉族官僚曾国藩、李鸿章等人为地方督抚,使清政府政治和权力结构开始改变,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】清朝中央政府对诸列强国家宣战,而东南的地方督抚们却与列强私下达成互保约定,郑重情况说明中央的政令无法抵达到地方,是对中央政府权威的损害,也就严重动摇了清政府统治的根基,B项正确;东南督抚们的这一做法是破坏了清政府统治的根基,并不一定迫使立宪派转向革命运动,排除A项;东南督抚的这一做法体现的是妥协,而不是不为强暴,排除C项;这一做法是损害清政府统治根基,不是中央权力下移,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】结合所学知识可知,19世纪末受民族危机加深影响,生产方式和社会意识落后的农民阶级,掀起了反抗帝国主义侵略的正义行动即义和团运动,阻止了列强瓜分中国的计划,B项正确;体现了农民反封建愿望与“民族危机成为一种凝聚力”等不符,排除A项;义和团运动主张“扶清灭洋”,其实践效果是保守和落后的,排除C项;中华民族精神开始觉醒标志是在甲午中日战争后,排除D项。故选B项。

12.A

【详解】根据“要杀鬼子不费难……大法国,心胆寒,英美俄德哭连连”可知,这些揭帖反映的是义和团要与外国列强作斗争,体现了中外矛盾的尖锐化,A项正确;材料反映的是中外矛盾计划,而不是阶级矛盾复杂,排除B项;义和团利用宗教思想反帝,说明反帝思想并不先进,排除C狭项;材料反映的是中外矛盾尖锐,没有体现封建统治的腐朽,排除D项。故选A项。

13.C

【详解】据题意可知,对于康有为的著作,严复、章太炎和谭嗣同等都有不同的看法,而且他们的看法也存在差异,说明维新派内部是存在较为严重的差异的,C项正确;材料反映的是维新派内部的观点差异,并不能说明触犯守旧势力的利益,排除A项;材料反映的是维新派内部的观点差异,并不能说明否定儒学的正统地位,排除B项;“有利于缓解内外矛盾”的说法过于夸张,不符合史实,排除D项。故选C项。

14.C

【详解】依据材料“并无仇视新法之意,徒以利害切身……但不会就此断送……”,可以看出无论是国内的官员,还是国外的政客一直认为变法革新是潮流,是时代的大趋势,C项正确;仅从材料,无法得出改革的条件状况,排除A项;保守势力已经发动了戊戌政变,说明其对新法的态度并不友好,排除B项;仅从材料,无法得出维新派改良措施的特点,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】从表格的内容可以看出,20世纪初较19世纪末,翻译西方社会科学类的书籍比例和数量上升,自然科学类的下降,反映出此时不再以学习西方的技术为主,而是转身制度学习方面,体现出救亡图存探索的深入,D项正确;辛亥革命后民主共和观念深入人心,时间不符合,排除A项;实业救国是在19世纪末就有了,与材料中强调社会科学无关,排除B项;从时间看,维新变法已于1898年失败,排除C项。故选D项。

16.B

【详解】结合材料时间可知,甲午中日战争后,中国人民的民族意识真正觉醒,人民的反帝情绪高涨,租界成为中国人民攻击的目标,上海万国商团是在租界面临来自外部的安全威胁的情况下,由界内居民自发建立起来的组织,具有自发性、志愿性与民间性,到后来才发展成为获得租界资助的正式组织,B项正确;结合所学知识,义和团运动没有向南方发展,排除A项;结合所学知识,南方地区的相关督抚严防义和团运动,排除C项;清政府与列强彻底决裂表述太绝对,排除D项。故选B项。

17.C

【详解】根据漫画并结合所学知识可知,漫画是关于八国联军侵华及其影响,其反映出各国勾结出兵获胜后,因各自的利益,各打各的算盘,都想在赔款等事项上实现利益最大化,③④正确,C项正确;中国的社会性质开始发生变化是在鸦片战争之后,①错误,排除AD项;1899年,美国政府先后向英、俄等六国政府提出在中国实行所谓“门户开放”、贸易机会均等的照会,并非“列强合谋”,②错误,排除B项。故选C项。

18.B

【详解】根据材料“通过使‘人’民族化、‘契约’法纪化、‘个人’集体化、‘权利’义务化的方式改造西方‘人权’理论,建立了新的‘民权’说”可知,维新派用民族化、法纪化、集体化、义务化的方式改造西方“人权”理论,这种新的“民权”说一定程度上背离了西方“人权”理论,解放、扩大人权的本义,相较而言,体现了对民权的限制,其目的是更好地与中国国情结合,便于推进维新变法,争取民族独立,B项正确;材料没有体现对传统“民本”思想的继承,排除A项;材料的主旨并没有体现从根本上否定君主专制制度,排除C项;材料的主旨并不是限制君权,排除D项。故选B项。

19.D

【详解】材料主要揭示了光绪皇帝颁布的变法诏书无法执行,在政府内部缺乏响应,加上变法损害了某些官员的利益,没有获得各级官员的呼应,这说明光绪帝的政治威信不足,无法推动改革深入有效开展,即政治变革缺乏深入开展的有利条件,D项正确;材料关注的是官僚集团对变法的抵制态度,并非僵化,排除A项;材料反映的是皇帝没有足够的威望,且改革内容并非全都脱离国情无实效,排除B项;材料并没有体现改革急于求成,急躁冒进,排除C。故选D项。

20.A

【详解】根据材料可知,康有为将西方政治学说同中国古代儒学的理想世界附会在一起,体现了康有为仍然受到传统观念影响,A项正确;康有为改造社会的思想武器是西方政治学说,而非儒学,排除B项;材料并未提及古代变法,排除C项;康有为的思想落脚点不在于君主的存废,并未维护君主制的意识形态,而是对社会进行近代化的改革,排除D项。故选A项。

同课章节目录