第14课 第一次世界大战与战后国际秩序 同步练习(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序 同步练习(含解析) 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 63.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-26 22:47:19 | ||

图片预览

文档简介

第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

一、单选题

1.下图是一幅反映近代国际形势的政治漫画,所反映的历史现象是( )

A.普法战争时两方的针锋相对

B.第一次世界大战前欧洲军事集团的对立

C.瓜分殖民地时各国的利害冲突

D.两大集团形成后,内部完全没有了利害冲突

2.“德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争。无数小冲突会成为大战的借口。”材料反映了第一次世界大战爆发的根源是,帝国主义列强( )

A.商业竞争激烈 B.瓜分世界的争斗 C.扩军备战的结果 D.实行重商主义

3.如表是1913—1914年世界主要列强的经济实力及占有殖民地情况的统计。对表格数据解读最为准确的是( )

国家 英国 俄国 法国 德国 日本 美国

占世界工业总产量(%) 14 2.6 6 16 1 38

殖民地面积(万平方米) 3 350 1 740 1 060 290 30 30

A.日本工业实力最强,占有殖民地面积最小

B.世界日益成为一个密切联系的整体

C.德国与老牌资本主义国家英国的矛盾尖锐

D.帝国主义国家经济政治发展不平衡

4.一战爆发的导火线( )

A.撒拉热窝事件 B.工兵代表苏维埃 C.巴黎和会 D.雅尔塔体系

5.德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都有彼此竞争。法德因领土争端积怨已久,德俄贸易摩擦不断,巴尔干地区俨然成为欧洲“火药桶”。这反映出( )

A.帝国主义重新瓜分世界的企图 B.欧洲两大敌对军事集团形成

C.巴尔干地区民族主义情绪高涨 D.贸易争端是欧洲矛盾的唯一焦点

6.1910年,英国安吉尔的著作《大幻觉》出版后,该书立即成为畅销书。他主张,在当时各国财政经济相互依存的情况下,胜者和败者同样遭殃,战争成了无利可图的事情。其观点( )

A.旨在呼吁人们开展要求和平的运动 B.为西欧延缓军事冲突升级提供了借鉴

C.未认识到各国经济政治发展不平衡 D.认为列强重新瓜分世界的时机尚未成熟

7.1897年,英国杂志《星期六评论》谈到:“德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争。无数小冲突会成为大战的借口,总有一天世界上会发生这种大战。假使德国明天从地面上被消灭掉,那么,后天在世界上就找不到不因此而更富的英国人。过去,各国为争夺某一城市或某种遗产而厮杀若干年,难道现在它们不应该为每年五十亿英镑的商业收入而从事战争吗?”该史料未提供的信息是( )

A.英国与德国的经济竞争日益白热化

B.英国更希望通过战争消灭竞争对手

C.英国社会普遍弥漫着一股战争情绪

D.英国媒体为未来战争寻找历史依据

8.一战期间,某战役标志德国“速决战”的破产。该战役是( )

A.日德兰战役 B.凡尔登战役 C.索姆河战役 D.马恩河战役

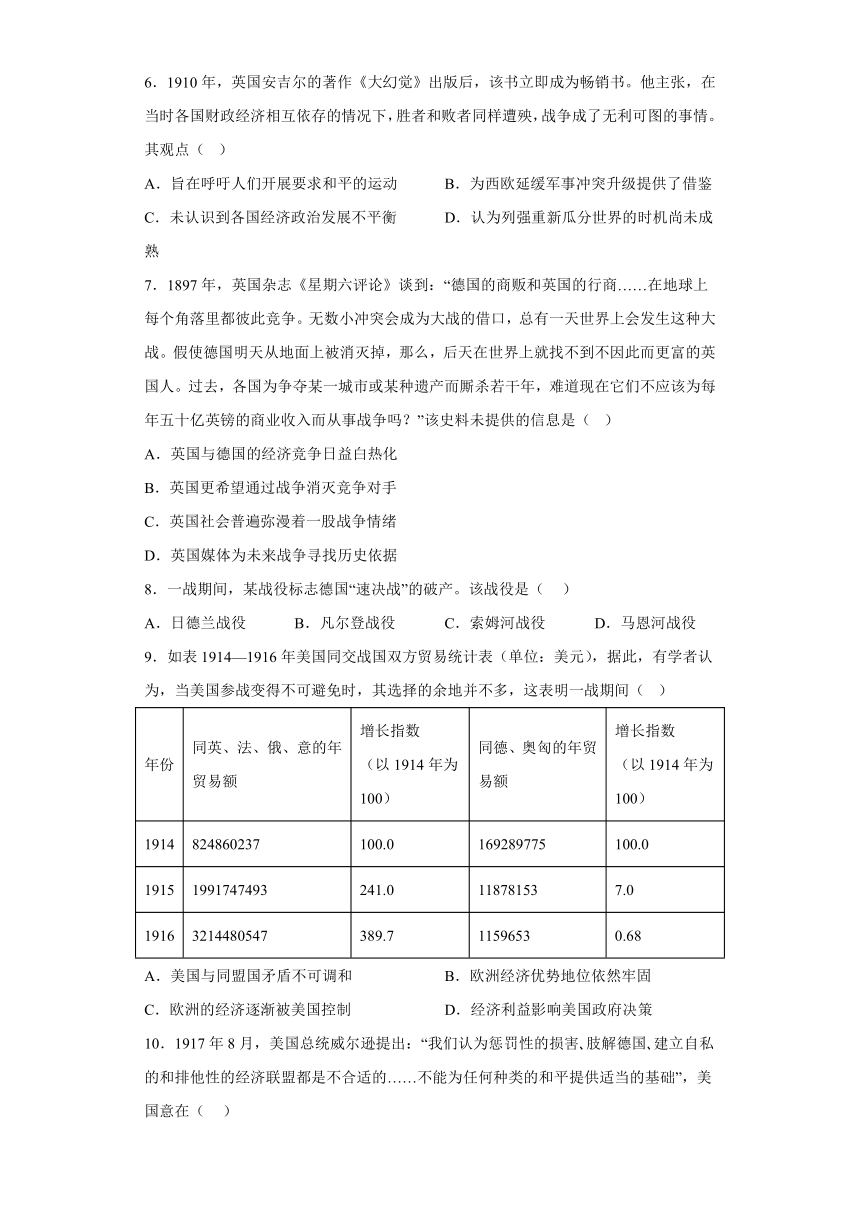

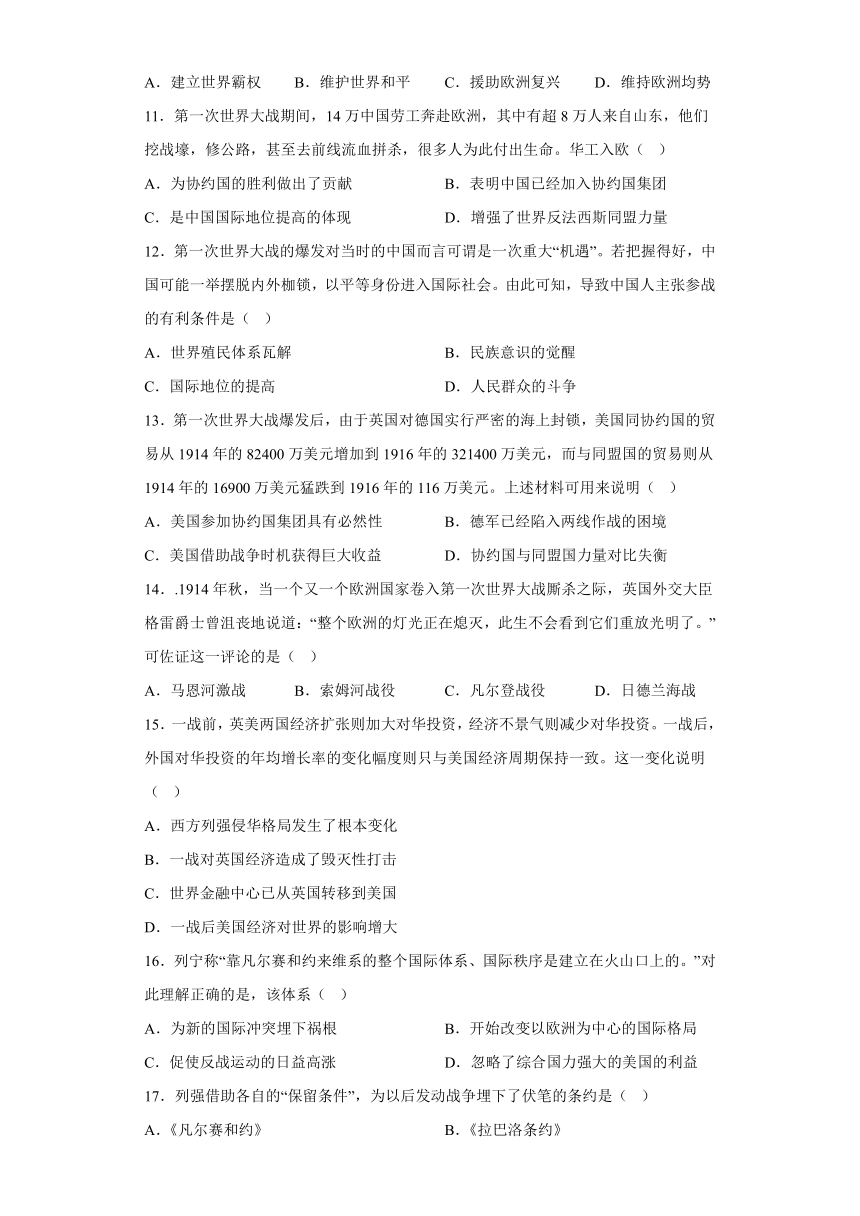

9.如表1914—1916年美国同交战国双方贸易统计表(单位:美元),据此,有学者认为,当美国参战变得不可避免时,其选择的余地并不多,这表明一战期间( )

年份 同英、法、俄、意的年贸易额 增长指数 (以1914年为100) 同德、奥匈的年贸易额 增长指数 (以1914年为100)

1914 824860237 100.0 169289775 100.0

1915 1991747493 241.0 11878153 7.0

1916 3214480547 389.7 1159653 0.68

A.美国与同盟国矛盾不可调和 B.欧洲经济优势地位依然牢固

C.欧洲的经济逐渐被美国控制 D.经济利益影响美国政府决策

10.1917年8月,美国总统威尔逊提出:“我们认为惩罚性的损害 肢解德国 建立自私的和排他性的经济联盟都是不合适的……不能为任何种类的和平提供适当的基础”,美国意在( )

A.建立世界霸权 B.维护世界和平 C.援助欧洲复兴 D.维持欧洲均势

11.第一次世界大战期间,14万中国劳工奔赴欧洲,其中有超8万人来自山东,他们挖战壕,修公路,甚至去前线流血拼杀,很多人为此付出生命。华工入欧( )

A.为协约国的胜利做出了贡献 B.表明中国已经加入协约国集团

C.是中国国际地位提高的体现 D.增强了世界反法西斯同盟力量

12.第一次世界大战的爆发对当时的中国而言可谓是一次重大“机遇”。若把握得好,中国可能一举摆脱内外枷锁,以平等身份进入国际社会。由此可知,导致中国人主张参战的有利条件是( )

A.世界殖民体系瓦解 B.民族意识的觉醒

C.国际地位的提高 D.人民群众的斗争

13.第一次世界大战爆发后,由于英国对德国实行严密的海上封锁,美国同协约国的贸易从1914年的82400万美元增加到1916年的321400万美元,而与同盟国的贸易则从1914年的16900万美元猛跌到1916年的116万美元。上述材料可用来说明( )

A.美国参加协约国集团具有必然性 B.德军已经陷入两线作战的困境

C.美国借助战争时机获得巨大收益 D.协约国与同盟国力量对比失衡

14..1914年秋,当一个又一个欧洲国家卷入第一次世界大战厮杀之际,英国外交大臣格雷爵士曾沮丧地说道:“整个欧洲的灯光正在熄灭,此生不会看到它们重放光明了。”可佐证这一评论的是( )

A.马恩河激战 B.索姆河战役 C.凡尔登战役 D.日德兰海战

15.一战前,英美两国经济扩张则加大对华投资,经济不景气则减少对华投资。一战后,外国对华投资的年均增长率的变化幅度则只与美国经济周期保持一致。这一变化说明( )

A.西方列强侵华格局发生了根本变化

B.一战对英国经济造成了毁灭性打击

C.世界金融中心已从英国转移到美国

D.一战后美国经济对世界的影响增大

16.列宁称“靠凡尔赛和约来维系的整个国际体系、国际秩序是建立在火山口上的。”对此理解正确的是,该体系( )

A.为新的国际冲突埋下祸根 B.开始改变以欧洲为中心的国际格局

C.促使反战运动的日益高涨 D.忽略了综合国力强大的美国的利益

17.列强借助各自的“保留条件”,为以后发动战争埋下了伏笔的条约是( )

A.《凡尔赛和约》 B.《拉巴洛条约》

C.《洛迦诺公约》 D.《非战公约》

18.“在当代革命中,东方各民族为了不再仅仅充当别国发财的对象而参与决定世界命运的时期到来了。”这句话反映了第一次世界大战带来的影响是( )

A.欧洲出现了无产阶级革命运动 B.东方民族解放运动出现了新高潮

C.建立了新的国际体系 D.俄国爆发了十月革命

19.1919年4月23日,美国《纽约时报》刊文指出:“基于山东问题的解决可能永久地破坏西方列强瓜分中国的计划,所以没有能力捍卫主权的中国,必须依靠自身事业的正义、国际正义感以及巴黎和会所倡导的持久和平原则来维护自身利益。”这揭示出美国的意图是( )

A.声援中国 B.维护正义 C.“利益均沾” D.倡导和平

20.1919年的巴黎和会上,意大利提出的领土要求频频遭拒。美国总统在英法两国的支持下,曾提醒意大利首相,要表现出“最高尚、最伟大、最豪侠的优美品质——即将正义常置于利益之上”。不久,意大利代表团满怀羞愤地退出了巴黎和会。由此可知,巴黎和会( )

A.谴责了殖民主义行径 B.由英、法、美实际主宰

C.主持了国际公平正义 D.极力维护战胜国利益

二、材料分析题

21.阅读材料,回答下列问题

材料一 19世纪末20世纪初,西方列强掀起了瓜分世界的狂潮。这一时期非洲遭受的殖民灾难最为深重。对刚果实施残暴统治的比利时国王利奥波德二世辩护说:“我们唯一的纲领是让国家在士气和物质上得到重生”,这一辨词在西方具有普遍代表性。1902年,英国学者霍布森批评说:“帝国主义的最大危险在于一个民族的精神状态,它已习惯于利他主义的自我欺骗,从而丧失自我批评的能力。帝国主义的当前趋势正在向战争方向发展,作为反作用力的后果可能是西方国家的衰败和西方文明的崩溃。”

——摘编自【德】温克勒《西方通史:从古代源头到20世纪》

材料二 两次世界大战之间亚非拉主要民族民主运动一览表

地区 国家 主要事件

亚洲 中国 中国共产党探索革命新道路,领导人民进行新民主主义革命

印度 甘地领导国大党,进行“非暴力不合作”运动,与英国殖民者斗争

非洲 埃及 在华夫脱党领导下英国被迫让步,埃及宣布为独立的君主立宪国家

埃塞俄比亚 与反法西斯同盟国军队一起,击败了意大利侵略军

拉丁美洲 尼加拉瓜 桑地诺领导游击队反对美国扶植的独裁政权,迫使美军撤出

墨西哥 卡德纳斯改革引导墨西哥走上现代化之路

(1)据材料一并结合所学知识,指出19世纪末20世纪初列强掀起瓜分世界狂潮的主要原因,分析霍布森观点的合理性。

(2)据材料二,从领导阶级、斗争形式和革命目标的角度说明这一时期民族解放运动的多样性特征。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 第一次世界大战标志着曾在19世纪十分完全,十分反常地支配全球的欧洲的结束。到大战结束时,欧洲对其他地区的控制已明显削弱,而且在各地正受到挑战。尽管在某种程度上,这些挑战在世界上大多数地区都被成功地设法阻止了,但这种缓解只持续了20年,因为第二次世界大战完成了始于第一次世界大战的这一削弱过程,使欧洲各地的帝国处于大混乱之中。不仅从欧洲历史的角度、而且从世界历史的角度来看,第一次世界大战也都是作为一个历史的转折点而引人注目的。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1939年9月1日德国突袭波兰,第二次世界大战全面爆发。至1945年8月15日,日本宣布无条件投降,历时六年的“二战”终于结束。这场战争使世界经历前所未有的大灾难,它留给全人类的是无比巨大的创伤和破坏。美国在战争中损失不算太大,1945年10月在美国纽约成立了联合国。虽然成员国不断增多,但在其成立初实际上为英国所操纵。美国世界第一强国优势依然得以保持。苏联实力虽遭到削弱,但仍得以保存,成为战后仅次于美国的世界第二强国。苏联在斯大林逝世后,赫鲁晓夫、勃烈日涅夫先后上台执政进行改革,特剧是在勃烈日涅夫缓和战略和霸权主义的维护下,苏联一跃成为与关国匹敌的世界政治、经济、军事大国。

——摘编自韩德芹《浅析战后世界政治经济格局的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析一战使欧洲对其他地区的控制明显削弱的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述二战对世界政治格局的影响。

参考答案:

1.B

【详解】漫画反映的是第一次世界大战前欧洲两大对立军事集团的形成,B项正确;A项体现的是漫画的表面现象,仅是两大集团对立的一个小方面,排除A项;C项是漫画中形势的背景,排除C项;D项说法错误,集团内部仍有利害冲突,排除D项。故选B项。

2.B

【详解】根据材料“德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争”可知,材料体现的是列强对世界殖民地的瓜分和争夺,这是一战爆发的根源,B项正确;商业竞争激烈属于其中一个方面,不属于根本原因,排除A项;因为瓜分世界激烈斗争,各国才展开扩军备战,排除C项;重商主义是西欧封建制度向资本主义制度过渡时期(资本原始积累时期),时间不符,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】材料反映了1914年英、法、美、德、俄日等资本主义国家的经济实力与殖民地面积不匹配的情况,美德经济实力强大,但殖民地数量少,结合所学可知,在第二次工业革命推动下,资本主义国家向帝国主义国家过渡,同时导致新老资本主国家发展程度出现分化,进而出现了帝国主义国家之间政治经济发展不平衡,这与 材料主旨相吻合,D项正确;材料反映出美国工业实力最强,日本最弱,排除A项; 新航路开辟使世界逐渐密切联系为一个整体,这与材料时间不符,排除B项;材料反映了德国与英国在殖民地方面存在矛盾,但解读过于片面,不能涵盖材料中其他国家的情况,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】根据所学知识可知,萨拉热窝事件于1914年6月28日在巴尔干半岛的波斯尼亚发生,这一天是塞尔维亚的国耻日,奥匈帝国皇位继承人斐迪南大公夫妇被塞尔维亚民族主义者普林西普枪杀。这次事件导致奥匈帝国向塞尔维亚宣战,成为了第一次世界大战的导火线,A项正确;一战爆发的导火线是撒拉热窝事件,BCD项不符合史实,排除BCD项。故选A项。

5.A

【详解】材料体现了德国和英国、法国和德国以及德国和俄国之间的矛盾,这是一战爆发的背景,反映的是帝国主义重新瓜分世界的企图,A项正确;从材料描述中看不出欧洲两大敌对军事集团已经形成,排除B项;材料没有提及巴尔干地区的民族矛盾,排除C项;材料提及了领土矛盾,排除D项。故选A项。

6.C

【详解】本题考查一战爆发的根本原因,以及一战爆发的必然性。一战前,帝国主义各国经济政治发展不平衡,导致它们的实力对比发生重大变化,为了重新瓜分殖民地争夺世界霸权,一战的爆发不可避免,C项正确;开展和平运动并非材料主旨,排除A项;“观点”无法为延缓军事冲突提供借鉴,排除B项;D项表述不符合材料,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】本题考查第一次世界大战爆发的原因。材料中只有杂志的一段话,未体现出普遍希望有战争,C项符合题意,选择C项;根据材料“德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争”可知,英国与德国的经济竞争日益白热化,A项不符合题意,排除A项;根据材料可知“假使德国明天从地面上被消灭掉,那么,后天在世界上就找不到不因此而更富的英国人”,英国更希望通过战争消灭竞争对手,B项不符合题意,排除B项;根据材料“各国为争夺某一城市或某种遗产而厮杀若干年,难道现在它们不应该为每年五十亿英镑的商业收入而从事战争吗”可知,英国媒体在为未来战争寻找历史依据,D项不符合题意,排除D项;故选C项。

8.D

【详解】马恩河战役之后,德国陷入两线作战境地,标志德国“速决战”的破产,D项正确;日德兰战役、凡尔登战役以及索姆河战役都不是德国“速决战”破产的标志,排除A、B、C项。故选D项。

9.D

【详解】通过观察表中数据,结合所学知识可知,一战前期,美国同协约国集团的贸易额迅猛增长,与同盟国成员德国和奥匈帝国的贸易额则锐减,这决定了1917年美国在参加一战时,只能选择协约国一方,表明一战期间经济利益影响美国政府决策,D项正确;材料不足以说明美国与同盟国矛盾不可调和,排除A项;随着第二次工业革命的开展,欧洲经济优势地位已逐渐丧失,排除B项;仅有贸易额的变化不能得出欧洲经济逐渐被美国控制的结论,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】结合所学知识可知,一战后期,威尔逊反对肢解德国和建立排他性经济联盟,说明美国意在维持欧洲均势,D项正确;建立世界霸权与“肢解德国 建立自私的和排他性的经济联盟都是不合适的”不符,排除A项;维护世界和平并非一战时期美国的外交目标,排除B项;援助欧洲复兴并非美国的利益需求,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】一战期间,大量华工赴欧,挖战壕,修公路,甚至去前线流血拼杀,很多人为此付出生命,为协约国的胜利做出了贡献,A项正确;华工赴欧并不能证明中国已经加入协约国,排除B项;从一战战后会议来看,中国国际地位并未提高,排除C项;一战不是反法西斯战争,排除D项。故选A项。

12.B

【详解】根据材料可知,中国人希望借助第一次世界大战摆脱列强的控制,取得民族独立,反映了中国民族意识的觉醒,B项正确;世界殖民体系的瓦解发生在第二次世界大战后,排除A项;中国人试图通过参战提高国际地位,排除C项;材料没有体现人民群众的斗争,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】依据材料“美国同协约国的贸易……增加到1916年的321400万美元,而与同盟国的贸易则……猛跌到1916年的116万美元”可知,反映了美国与协约国的贸易关系更密切,结合所学可知,这说明美国参加协约国集团作战具有必然性,A项正确;依据材料信息无法得出德军已经陷入两线作战的困境,排除B项;材料中无法看出美国在一战期间的巨大收益,排除C项;当时美国尚未参战,而且材料信息未涉及两大集团的力量对比,排除D项。故选A项。

14.A

【详解】结合所学内容可知,马恩河战役发生在1914年,这场大战能够佐证英国外交大臣格雷爵士的评论,A项正确;索姆河战役、凡尔登战役和日德兰海战都发生在1916年,不能佐证这一评论,排除BCD项。故选A项。

15.D

【详解】依据材料“一战后,外国对华投资的年均增长率的变化幅度则只与美国经济周期保持一致”,可以看出一战后美国对世界经济的影响增大,D项正确;“根本变化”表述错误,排除A项;一战并未对英国造成毁灭性打击,排除B项;此时世界的金融中心仍在英国,排除C项。故选D项。

16.A

【详解】结合所学可知,《凡尔赛和约》是战胜国对战败国的掠夺,没触动战败国军国主义根子却激起战败国对凡尔赛和约的愤怒和复仇的情绪,帝国主义的侵略特征和战胜国内部分赃不均,势必引起国际政治力量的重新组合,为新的国际冲突埋下祸根,A项正确;二战后,改变以欧洲为中心的国际格局,排除B项;二战后,反战运动的日益高涨,排除C项;列宁重在强调凡尔赛体系为新的国际冲突埋下祸根,不是忽略了综合国力强大的美国的利益,排除D项。故选A项。

17.D

【详解】《非战公约》对实现世界和平没有规定任何明确的责任,一些主要资本主义国家均提出了自己的保留条件,由它们自己来决定是否应该诉诸战争来实行所谓的“自卫”。后来法西斯国家的侵略扩张更使这一公约成为一纸空文,D项正确;《凡尔赛和约》是第一次世界大战后战胜国对战败国签订的和约,与材料列强借助各自的“保留条件”信息不符,排除A项;《拉巴洛条约》是于1922年4月16日由德国魏玛政府与苏维埃俄国在意大利利古里亚大区拉巴洛签署的条约,与材料“列强借助各自的‘保留条件’”信息不符,排除B项;《洛迦诺公约》未能付诸实施,排除C项。故选D项。

18.B

【详解】根据材料“东方各民族为了不再仅仅充当别国发财的对象而参与决定世界命运的时期到来了”并结合所学知识可知,第一次世界大战削弱了帝国主义和殖民主义的力量,民族自决原则在殖民地传播开来,亚非拉国家出现了争取民族独立的进步运动,形成了20世纪第一次民族民主运动的高潮,B项正确;材料中的“东方各民族”指的是殖民地半殖民地的人民,与欧洲无产阶级革命运动无关,排除A项;材料没有体现建立了新的国际体系,排除C项;材料反映的是殖民地半殖民地的人民争取民族独立的抗争,没有涉及俄国十月革命,排除D项。故选B项。

19.C

【详解】由于巴黎和会实质上就是分赃会议,会议严重损害中国权益,所以美国《纽约时报》所说依靠巴黎和会的原则,其本意并非维护中国利益,而是与列强共同侵略中国,C项正确;美国的目的也是侵略中国,不是声援中国,排除A项;维护正义不是美国的本质意图,排除B项;美国的意图并非倡导和平,排除D项。故选C项。

20.B

【详解】根据材料“意大利提出的领土要求频频遭拒”结合所学知识可知,巴黎和会上,意大利的要求被拒,和会实际是被英、法、美三国主宰的,B项正确;A项与史实不符,巴黎和会实质是列强的分赃会议,仍带有殖民主义色彩,排除A项;C项与史实不符,巴黎和会实质是列强的分赃会议,没有主持公平正义,排除C项;意大利也是战胜国,但其要求并没有被满足,排除D项。故选B项。

21.(1)原因:第二次工业革命为列强瓜分世界奠定物质基础:新兴帝国主义家要求重新瓜分世界:列强鼓吹“国家重生”(或“利他主义”)煽动对外扩张。合理性:批判帝国主义国家的“利他主义”认为瓜分狂潮可能引发战争;导致西方国家衰落和西方文明崩溃。

(2)领导阶级:中国共产党领导新民主主义革命,大部分国家由资产阶级或民族主义者领导斗争;斗争形式:印度采取非暴力不合作策略:墨西哥进行民主改革:中国、埃塞俄比亚等国进行武装斗争:(任两点)革命目标:主要是争取民族独立;有的反封建或反法西斯:有的引向现代化道路。(任两点)

【详解】(1)原因:根据材料“ 19世纪末20世纪初”可知第二次工业革命为列强瓜分世界奠定物质基础;根据材料“帝国主义的当前趋势正在向战争方向发展,作为反作用力的后果可能是西方国家的衰败和西方文明的崩溃”可知新兴帝国主义家要求重新瓜分世界;根据材料“我们唯一的纲领是让国家在士气和物质上得到重生”可知列强鼓吹“国家重生”(或“利他主义”)煽动对外扩张。

合理性:根据材料“它已习惯于利他主义的自我欺骗,从而丧失自我批评的能力。帝国主义的当前趋势正在向战争方向发展”可知批判帝国主义国家的“利他主义”认为瓜分狂潮可能引发战争;根据材料“作为反作用力的后果可能是西方国家的衰败和西方文明的崩溃”可知导致西方国家衰落和西方文明崩溃。

(2)多样性特征:领导阶级:根据材料“中国共产党探索革命新道路,领导人民进行新民主主义革命”“甘地领导国大党”“在华夫脱党领导下英国被迫让步”可知中国共产党领导新民主主义革命,大部分国家由资产阶级或民族主义者领导斗争;斗争形式:根据材料“非暴力不合作”“卡德纳斯改革引导墨西哥走上现代化之路”“与反法西斯同盟国军队一起,击败了意大利侵略军”可知印度采取非暴力不合作策略;墨西哥进行民主改革;中国、埃塞俄比亚等国进行武装斗争;革命目标:根据材料“埃及宣布为独立的君主立宪国家”“击败了意大利侵略军”“卡德纳斯改革引导墨西哥走上现代化之路”可知主要是争取民族独立;有的反封建或反法西斯:有的引向现代化道路。

22.(1)原因:欧洲是一战的主战场,遭受战争破坏严重;一战使欧洲人口锐减;一战使欧洲经济损失惨重,经济实力下降;一战使欧洲国际地位下降,美、日等国迅速崛起;亚非拉地区民族民主意识的高涨。(答出四点即可)

(2)影响:大大削弱了帝国主义的力量;使社会主义力量壮大;导致西欧国家普遍衰落并走向联合;美苏成为世界两大超级大国;美苏两极格局逐渐形成。(答出三点即可)

【解析】(1)

原因:结合所学可分析出欧洲是一战的主战场,遭受战争破坏严重;结合所学可分析出一战使欧洲人口锐减;结合所学可分析出一战使欧洲经济损失惨重,经济实力下降;根据材料“欧洲对其他地区的控制已明显削弱,而且在各地正受到挑战”可分析出一战使欧洲国际地位下降,美、日等国迅速崛起;结合所学知识可分析出亚非拉地区民族民主意识的高涨。

(2)

影响:结合所学可分析出大大削弱了帝国主义的力量;根据材料“苏联一跃成为与关国匹敌的世界政治、经济、军事大国。”可分析出使社会主义力量壮大;结合所学可分析出导致西欧国家普遍衰落并走向联合;根据材料“美国世界第一强国优势依然得以保持。苏联实力虽遭到削弱,但仍得以保存,成为战后仅次于美国的世界第二强国。”可分析出美苏成为世界两大超级大国;结合所学可分析出美苏两极格局逐渐形成。

一、单选题

1.下图是一幅反映近代国际形势的政治漫画,所反映的历史现象是( )

A.普法战争时两方的针锋相对

B.第一次世界大战前欧洲军事集团的对立

C.瓜分殖民地时各国的利害冲突

D.两大集团形成后,内部完全没有了利害冲突

2.“德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争。无数小冲突会成为大战的借口。”材料反映了第一次世界大战爆发的根源是,帝国主义列强( )

A.商业竞争激烈 B.瓜分世界的争斗 C.扩军备战的结果 D.实行重商主义

3.如表是1913—1914年世界主要列强的经济实力及占有殖民地情况的统计。对表格数据解读最为准确的是( )

国家 英国 俄国 法国 德国 日本 美国

占世界工业总产量(%) 14 2.6 6 16 1 38

殖民地面积(万平方米) 3 350 1 740 1 060 290 30 30

A.日本工业实力最强,占有殖民地面积最小

B.世界日益成为一个密切联系的整体

C.德国与老牌资本主义国家英国的矛盾尖锐

D.帝国主义国家经济政治发展不平衡

4.一战爆发的导火线( )

A.撒拉热窝事件 B.工兵代表苏维埃 C.巴黎和会 D.雅尔塔体系

5.德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都有彼此竞争。法德因领土争端积怨已久,德俄贸易摩擦不断,巴尔干地区俨然成为欧洲“火药桶”。这反映出( )

A.帝国主义重新瓜分世界的企图 B.欧洲两大敌对军事集团形成

C.巴尔干地区民族主义情绪高涨 D.贸易争端是欧洲矛盾的唯一焦点

6.1910年,英国安吉尔的著作《大幻觉》出版后,该书立即成为畅销书。他主张,在当时各国财政经济相互依存的情况下,胜者和败者同样遭殃,战争成了无利可图的事情。其观点( )

A.旨在呼吁人们开展要求和平的运动 B.为西欧延缓军事冲突升级提供了借鉴

C.未认识到各国经济政治发展不平衡 D.认为列强重新瓜分世界的时机尚未成熟

7.1897年,英国杂志《星期六评论》谈到:“德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争。无数小冲突会成为大战的借口,总有一天世界上会发生这种大战。假使德国明天从地面上被消灭掉,那么,后天在世界上就找不到不因此而更富的英国人。过去,各国为争夺某一城市或某种遗产而厮杀若干年,难道现在它们不应该为每年五十亿英镑的商业收入而从事战争吗?”该史料未提供的信息是( )

A.英国与德国的经济竞争日益白热化

B.英国更希望通过战争消灭竞争对手

C.英国社会普遍弥漫着一股战争情绪

D.英国媒体为未来战争寻找历史依据

8.一战期间,某战役标志德国“速决战”的破产。该战役是( )

A.日德兰战役 B.凡尔登战役 C.索姆河战役 D.马恩河战役

9.如表1914—1916年美国同交战国双方贸易统计表(单位:美元),据此,有学者认为,当美国参战变得不可避免时,其选择的余地并不多,这表明一战期间( )

年份 同英、法、俄、意的年贸易额 增长指数 (以1914年为100) 同德、奥匈的年贸易额 增长指数 (以1914年为100)

1914 824860237 100.0 169289775 100.0

1915 1991747493 241.0 11878153 7.0

1916 3214480547 389.7 1159653 0.68

A.美国与同盟国矛盾不可调和 B.欧洲经济优势地位依然牢固

C.欧洲的经济逐渐被美国控制 D.经济利益影响美国政府决策

10.1917年8月,美国总统威尔逊提出:“我们认为惩罚性的损害 肢解德国 建立自私的和排他性的经济联盟都是不合适的……不能为任何种类的和平提供适当的基础”,美国意在( )

A.建立世界霸权 B.维护世界和平 C.援助欧洲复兴 D.维持欧洲均势

11.第一次世界大战期间,14万中国劳工奔赴欧洲,其中有超8万人来自山东,他们挖战壕,修公路,甚至去前线流血拼杀,很多人为此付出生命。华工入欧( )

A.为协约国的胜利做出了贡献 B.表明中国已经加入协约国集团

C.是中国国际地位提高的体现 D.增强了世界反法西斯同盟力量

12.第一次世界大战的爆发对当时的中国而言可谓是一次重大“机遇”。若把握得好,中国可能一举摆脱内外枷锁,以平等身份进入国际社会。由此可知,导致中国人主张参战的有利条件是( )

A.世界殖民体系瓦解 B.民族意识的觉醒

C.国际地位的提高 D.人民群众的斗争

13.第一次世界大战爆发后,由于英国对德国实行严密的海上封锁,美国同协约国的贸易从1914年的82400万美元增加到1916年的321400万美元,而与同盟国的贸易则从1914年的16900万美元猛跌到1916年的116万美元。上述材料可用来说明( )

A.美国参加协约国集团具有必然性 B.德军已经陷入两线作战的困境

C.美国借助战争时机获得巨大收益 D.协约国与同盟国力量对比失衡

14..1914年秋,当一个又一个欧洲国家卷入第一次世界大战厮杀之际,英国外交大臣格雷爵士曾沮丧地说道:“整个欧洲的灯光正在熄灭,此生不会看到它们重放光明了。”可佐证这一评论的是( )

A.马恩河激战 B.索姆河战役 C.凡尔登战役 D.日德兰海战

15.一战前,英美两国经济扩张则加大对华投资,经济不景气则减少对华投资。一战后,外国对华投资的年均增长率的变化幅度则只与美国经济周期保持一致。这一变化说明( )

A.西方列强侵华格局发生了根本变化

B.一战对英国经济造成了毁灭性打击

C.世界金融中心已从英国转移到美国

D.一战后美国经济对世界的影响增大

16.列宁称“靠凡尔赛和约来维系的整个国际体系、国际秩序是建立在火山口上的。”对此理解正确的是,该体系( )

A.为新的国际冲突埋下祸根 B.开始改变以欧洲为中心的国际格局

C.促使反战运动的日益高涨 D.忽略了综合国力强大的美国的利益

17.列强借助各自的“保留条件”,为以后发动战争埋下了伏笔的条约是( )

A.《凡尔赛和约》 B.《拉巴洛条约》

C.《洛迦诺公约》 D.《非战公约》

18.“在当代革命中,东方各民族为了不再仅仅充当别国发财的对象而参与决定世界命运的时期到来了。”这句话反映了第一次世界大战带来的影响是( )

A.欧洲出现了无产阶级革命运动 B.东方民族解放运动出现了新高潮

C.建立了新的国际体系 D.俄国爆发了十月革命

19.1919年4月23日,美国《纽约时报》刊文指出:“基于山东问题的解决可能永久地破坏西方列强瓜分中国的计划,所以没有能力捍卫主权的中国,必须依靠自身事业的正义、国际正义感以及巴黎和会所倡导的持久和平原则来维护自身利益。”这揭示出美国的意图是( )

A.声援中国 B.维护正义 C.“利益均沾” D.倡导和平

20.1919年的巴黎和会上,意大利提出的领土要求频频遭拒。美国总统在英法两国的支持下,曾提醒意大利首相,要表现出“最高尚、最伟大、最豪侠的优美品质——即将正义常置于利益之上”。不久,意大利代表团满怀羞愤地退出了巴黎和会。由此可知,巴黎和会( )

A.谴责了殖民主义行径 B.由英、法、美实际主宰

C.主持了国际公平正义 D.极力维护战胜国利益

二、材料分析题

21.阅读材料,回答下列问题

材料一 19世纪末20世纪初,西方列强掀起了瓜分世界的狂潮。这一时期非洲遭受的殖民灾难最为深重。对刚果实施残暴统治的比利时国王利奥波德二世辩护说:“我们唯一的纲领是让国家在士气和物质上得到重生”,这一辨词在西方具有普遍代表性。1902年,英国学者霍布森批评说:“帝国主义的最大危险在于一个民族的精神状态,它已习惯于利他主义的自我欺骗,从而丧失自我批评的能力。帝国主义的当前趋势正在向战争方向发展,作为反作用力的后果可能是西方国家的衰败和西方文明的崩溃。”

——摘编自【德】温克勒《西方通史:从古代源头到20世纪》

材料二 两次世界大战之间亚非拉主要民族民主运动一览表

地区 国家 主要事件

亚洲 中国 中国共产党探索革命新道路,领导人民进行新民主主义革命

印度 甘地领导国大党,进行“非暴力不合作”运动,与英国殖民者斗争

非洲 埃及 在华夫脱党领导下英国被迫让步,埃及宣布为独立的君主立宪国家

埃塞俄比亚 与反法西斯同盟国军队一起,击败了意大利侵略军

拉丁美洲 尼加拉瓜 桑地诺领导游击队反对美国扶植的独裁政权,迫使美军撤出

墨西哥 卡德纳斯改革引导墨西哥走上现代化之路

(1)据材料一并结合所学知识,指出19世纪末20世纪初列强掀起瓜分世界狂潮的主要原因,分析霍布森观点的合理性。

(2)据材料二,从领导阶级、斗争形式和革命目标的角度说明这一时期民族解放运动的多样性特征。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 第一次世界大战标志着曾在19世纪十分完全,十分反常地支配全球的欧洲的结束。到大战结束时,欧洲对其他地区的控制已明显削弱,而且在各地正受到挑战。尽管在某种程度上,这些挑战在世界上大多数地区都被成功地设法阻止了,但这种缓解只持续了20年,因为第二次世界大战完成了始于第一次世界大战的这一削弱过程,使欧洲各地的帝国处于大混乱之中。不仅从欧洲历史的角度、而且从世界历史的角度来看,第一次世界大战也都是作为一个历史的转折点而引人注目的。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1939年9月1日德国突袭波兰,第二次世界大战全面爆发。至1945年8月15日,日本宣布无条件投降,历时六年的“二战”终于结束。这场战争使世界经历前所未有的大灾难,它留给全人类的是无比巨大的创伤和破坏。美国在战争中损失不算太大,1945年10月在美国纽约成立了联合国。虽然成员国不断增多,但在其成立初实际上为英国所操纵。美国世界第一强国优势依然得以保持。苏联实力虽遭到削弱,但仍得以保存,成为战后仅次于美国的世界第二强国。苏联在斯大林逝世后,赫鲁晓夫、勃烈日涅夫先后上台执政进行改革,特剧是在勃烈日涅夫缓和战略和霸权主义的维护下,苏联一跃成为与关国匹敌的世界政治、经济、军事大国。

——摘编自韩德芹《浅析战后世界政治经济格局的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析一战使欧洲对其他地区的控制明显削弱的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述二战对世界政治格局的影响。

参考答案:

1.B

【详解】漫画反映的是第一次世界大战前欧洲两大对立军事集团的形成,B项正确;A项体现的是漫画的表面现象,仅是两大集团对立的一个小方面,排除A项;C项是漫画中形势的背景,排除C项;D项说法错误,集团内部仍有利害冲突,排除D项。故选B项。

2.B

【详解】根据材料“德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争”可知,材料体现的是列强对世界殖民地的瓜分和争夺,这是一战爆发的根源,B项正确;商业竞争激烈属于其中一个方面,不属于根本原因,排除A项;因为瓜分世界激烈斗争,各国才展开扩军备战,排除C项;重商主义是西欧封建制度向资本主义制度过渡时期(资本原始积累时期),时间不符,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】材料反映了1914年英、法、美、德、俄日等资本主义国家的经济实力与殖民地面积不匹配的情况,美德经济实力强大,但殖民地数量少,结合所学可知,在第二次工业革命推动下,资本主义国家向帝国主义国家过渡,同时导致新老资本主国家发展程度出现分化,进而出现了帝国主义国家之间政治经济发展不平衡,这与 材料主旨相吻合,D项正确;材料反映出美国工业实力最强,日本最弱,排除A项; 新航路开辟使世界逐渐密切联系为一个整体,这与材料时间不符,排除B项;材料反映了德国与英国在殖民地方面存在矛盾,但解读过于片面,不能涵盖材料中其他国家的情况,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】根据所学知识可知,萨拉热窝事件于1914年6月28日在巴尔干半岛的波斯尼亚发生,这一天是塞尔维亚的国耻日,奥匈帝国皇位继承人斐迪南大公夫妇被塞尔维亚民族主义者普林西普枪杀。这次事件导致奥匈帝国向塞尔维亚宣战,成为了第一次世界大战的导火线,A项正确;一战爆发的导火线是撒拉热窝事件,BCD项不符合史实,排除BCD项。故选A项。

5.A

【详解】材料体现了德国和英国、法国和德国以及德国和俄国之间的矛盾,这是一战爆发的背景,反映的是帝国主义重新瓜分世界的企图,A项正确;从材料描述中看不出欧洲两大敌对军事集团已经形成,排除B项;材料没有提及巴尔干地区的民族矛盾,排除C项;材料提及了领土矛盾,排除D项。故选A项。

6.C

【详解】本题考查一战爆发的根本原因,以及一战爆发的必然性。一战前,帝国主义各国经济政治发展不平衡,导致它们的实力对比发生重大变化,为了重新瓜分殖民地争夺世界霸权,一战的爆发不可避免,C项正确;开展和平运动并非材料主旨,排除A项;“观点”无法为延缓军事冲突提供借鉴,排除B项;D项表述不符合材料,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】本题考查第一次世界大战爆发的原因。材料中只有杂志的一段话,未体现出普遍希望有战争,C项符合题意,选择C项;根据材料“德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争”可知,英国与德国的经济竞争日益白热化,A项不符合题意,排除A项;根据材料可知“假使德国明天从地面上被消灭掉,那么,后天在世界上就找不到不因此而更富的英国人”,英国更希望通过战争消灭竞争对手,B项不符合题意,排除B项;根据材料“各国为争夺某一城市或某种遗产而厮杀若干年,难道现在它们不应该为每年五十亿英镑的商业收入而从事战争吗”可知,英国媒体在为未来战争寻找历史依据,D项不符合题意,排除D项;故选C项。

8.D

【详解】马恩河战役之后,德国陷入两线作战境地,标志德国“速决战”的破产,D项正确;日德兰战役、凡尔登战役以及索姆河战役都不是德国“速决战”破产的标志,排除A、B、C项。故选D项。

9.D

【详解】通过观察表中数据,结合所学知识可知,一战前期,美国同协约国集团的贸易额迅猛增长,与同盟国成员德国和奥匈帝国的贸易额则锐减,这决定了1917年美国在参加一战时,只能选择协约国一方,表明一战期间经济利益影响美国政府决策,D项正确;材料不足以说明美国与同盟国矛盾不可调和,排除A项;随着第二次工业革命的开展,欧洲经济优势地位已逐渐丧失,排除B项;仅有贸易额的变化不能得出欧洲经济逐渐被美国控制的结论,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】结合所学知识可知,一战后期,威尔逊反对肢解德国和建立排他性经济联盟,说明美国意在维持欧洲均势,D项正确;建立世界霸权与“肢解德国 建立自私的和排他性的经济联盟都是不合适的”不符,排除A项;维护世界和平并非一战时期美国的外交目标,排除B项;援助欧洲复兴并非美国的利益需求,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】一战期间,大量华工赴欧,挖战壕,修公路,甚至去前线流血拼杀,很多人为此付出生命,为协约国的胜利做出了贡献,A项正确;华工赴欧并不能证明中国已经加入协约国,排除B项;从一战战后会议来看,中国国际地位并未提高,排除C项;一战不是反法西斯战争,排除D项。故选A项。

12.B

【详解】根据材料可知,中国人希望借助第一次世界大战摆脱列强的控制,取得民族独立,反映了中国民族意识的觉醒,B项正确;世界殖民体系的瓦解发生在第二次世界大战后,排除A项;中国人试图通过参战提高国际地位,排除C项;材料没有体现人民群众的斗争,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】依据材料“美国同协约国的贸易……增加到1916年的321400万美元,而与同盟国的贸易则……猛跌到1916年的116万美元”可知,反映了美国与协约国的贸易关系更密切,结合所学可知,这说明美国参加协约国集团作战具有必然性,A项正确;依据材料信息无法得出德军已经陷入两线作战的困境,排除B项;材料中无法看出美国在一战期间的巨大收益,排除C项;当时美国尚未参战,而且材料信息未涉及两大集团的力量对比,排除D项。故选A项。

14.A

【详解】结合所学内容可知,马恩河战役发生在1914年,这场大战能够佐证英国外交大臣格雷爵士的评论,A项正确;索姆河战役、凡尔登战役和日德兰海战都发生在1916年,不能佐证这一评论,排除BCD项。故选A项。

15.D

【详解】依据材料“一战后,外国对华投资的年均增长率的变化幅度则只与美国经济周期保持一致”,可以看出一战后美国对世界经济的影响增大,D项正确;“根本变化”表述错误,排除A项;一战并未对英国造成毁灭性打击,排除B项;此时世界的金融中心仍在英国,排除C项。故选D项。

16.A

【详解】结合所学可知,《凡尔赛和约》是战胜国对战败国的掠夺,没触动战败国军国主义根子却激起战败国对凡尔赛和约的愤怒和复仇的情绪,帝国主义的侵略特征和战胜国内部分赃不均,势必引起国际政治力量的重新组合,为新的国际冲突埋下祸根,A项正确;二战后,改变以欧洲为中心的国际格局,排除B项;二战后,反战运动的日益高涨,排除C项;列宁重在强调凡尔赛体系为新的国际冲突埋下祸根,不是忽略了综合国力强大的美国的利益,排除D项。故选A项。

17.D

【详解】《非战公约》对实现世界和平没有规定任何明确的责任,一些主要资本主义国家均提出了自己的保留条件,由它们自己来决定是否应该诉诸战争来实行所谓的“自卫”。后来法西斯国家的侵略扩张更使这一公约成为一纸空文,D项正确;《凡尔赛和约》是第一次世界大战后战胜国对战败国签订的和约,与材料列强借助各自的“保留条件”信息不符,排除A项;《拉巴洛条约》是于1922年4月16日由德国魏玛政府与苏维埃俄国在意大利利古里亚大区拉巴洛签署的条约,与材料“列强借助各自的‘保留条件’”信息不符,排除B项;《洛迦诺公约》未能付诸实施,排除C项。故选D项。

18.B

【详解】根据材料“东方各民族为了不再仅仅充当别国发财的对象而参与决定世界命运的时期到来了”并结合所学知识可知,第一次世界大战削弱了帝国主义和殖民主义的力量,民族自决原则在殖民地传播开来,亚非拉国家出现了争取民族独立的进步运动,形成了20世纪第一次民族民主运动的高潮,B项正确;材料中的“东方各民族”指的是殖民地半殖民地的人民,与欧洲无产阶级革命运动无关,排除A项;材料没有体现建立了新的国际体系,排除C项;材料反映的是殖民地半殖民地的人民争取民族独立的抗争,没有涉及俄国十月革命,排除D项。故选B项。

19.C

【详解】由于巴黎和会实质上就是分赃会议,会议严重损害中国权益,所以美国《纽约时报》所说依靠巴黎和会的原则,其本意并非维护中国利益,而是与列强共同侵略中国,C项正确;美国的目的也是侵略中国,不是声援中国,排除A项;维护正义不是美国的本质意图,排除B项;美国的意图并非倡导和平,排除D项。故选C项。

20.B

【详解】根据材料“意大利提出的领土要求频频遭拒”结合所学知识可知,巴黎和会上,意大利的要求被拒,和会实际是被英、法、美三国主宰的,B项正确;A项与史实不符,巴黎和会实质是列强的分赃会议,仍带有殖民主义色彩,排除A项;C项与史实不符,巴黎和会实质是列强的分赃会议,没有主持公平正义,排除C项;意大利也是战胜国,但其要求并没有被满足,排除D项。故选B项。

21.(1)原因:第二次工业革命为列强瓜分世界奠定物质基础:新兴帝国主义家要求重新瓜分世界:列强鼓吹“国家重生”(或“利他主义”)煽动对外扩张。合理性:批判帝国主义国家的“利他主义”认为瓜分狂潮可能引发战争;导致西方国家衰落和西方文明崩溃。

(2)领导阶级:中国共产党领导新民主主义革命,大部分国家由资产阶级或民族主义者领导斗争;斗争形式:印度采取非暴力不合作策略:墨西哥进行民主改革:中国、埃塞俄比亚等国进行武装斗争:(任两点)革命目标:主要是争取民族独立;有的反封建或反法西斯:有的引向现代化道路。(任两点)

【详解】(1)原因:根据材料“ 19世纪末20世纪初”可知第二次工业革命为列强瓜分世界奠定物质基础;根据材料“帝国主义的当前趋势正在向战争方向发展,作为反作用力的后果可能是西方国家的衰败和西方文明的崩溃”可知新兴帝国主义家要求重新瓜分世界;根据材料“我们唯一的纲领是让国家在士气和物质上得到重生”可知列强鼓吹“国家重生”(或“利他主义”)煽动对外扩张。

合理性:根据材料“它已习惯于利他主义的自我欺骗,从而丧失自我批评的能力。帝国主义的当前趋势正在向战争方向发展”可知批判帝国主义国家的“利他主义”认为瓜分狂潮可能引发战争;根据材料“作为反作用力的后果可能是西方国家的衰败和西方文明的崩溃”可知导致西方国家衰落和西方文明崩溃。

(2)多样性特征:领导阶级:根据材料“中国共产党探索革命新道路,领导人民进行新民主主义革命”“甘地领导国大党”“在华夫脱党领导下英国被迫让步”可知中国共产党领导新民主主义革命,大部分国家由资产阶级或民族主义者领导斗争;斗争形式:根据材料“非暴力不合作”“卡德纳斯改革引导墨西哥走上现代化之路”“与反法西斯同盟国军队一起,击败了意大利侵略军”可知印度采取非暴力不合作策略;墨西哥进行民主改革;中国、埃塞俄比亚等国进行武装斗争;革命目标:根据材料“埃及宣布为独立的君主立宪国家”“击败了意大利侵略军”“卡德纳斯改革引导墨西哥走上现代化之路”可知主要是争取民族独立;有的反封建或反法西斯:有的引向现代化道路。

22.(1)原因:欧洲是一战的主战场,遭受战争破坏严重;一战使欧洲人口锐减;一战使欧洲经济损失惨重,经济实力下降;一战使欧洲国际地位下降,美、日等国迅速崛起;亚非拉地区民族民主意识的高涨。(答出四点即可)

(2)影响:大大削弱了帝国主义的力量;使社会主义力量壮大;导致西欧国家普遍衰落并走向联合;美苏成为世界两大超级大国;美苏两极格局逐渐形成。(答出三点即可)

【解析】(1)

原因:结合所学可分析出欧洲是一战的主战场,遭受战争破坏严重;结合所学可分析出一战使欧洲人口锐减;结合所学可分析出一战使欧洲经济损失惨重,经济实力下降;根据材料“欧洲对其他地区的控制已明显削弱,而且在各地正受到挑战”可分析出一战使欧洲国际地位下降,美、日等国迅速崛起;结合所学知识可分析出亚非拉地区民族民主意识的高涨。

(2)

影响:结合所学可分析出大大削弱了帝国主义的力量;根据材料“苏联一跃成为与关国匹敌的世界政治、经济、军事大国。”可分析出使社会主义力量壮大;结合所学可分析出导致西欧国家普遍衰落并走向联合;根据材料“美国世界第一强国优势依然得以保持。苏联实力虽遭到削弱,但仍得以保存,成为战后仅次于美国的世界第二强国。”可分析出美苏成为世界两大超级大国;结合所学可分析出美苏两极格局逐渐形成。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体