统编版历史八年级下册 第18课 科技文化成就 课件

文档属性

| 名称 | 统编版历史八年级下册 第18课 科技文化成就 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-26 17:01:56 | ||

图片预览

文档简介

(共13张PPT)

第18课 科技文化成就

第六单元 科技文化与社会生活

一、从“两弹一星”到漫步太空

1945年8月6日,美国在日本广岛投下代号为“小男孩”的原子弹,促成日本投降。

1949年8月29日,苏联完成第一颗原子弹的爆炸实验

核武器数量 美国 苏联

1950年 369枚 5枚

1953年 1436枚 120枚

材料1:1953年,联合国在朝鲜地战事吃紧,美军陆军五星上将兼总统艾森豪威尔武断的下达命令,将携带核弹头的导弹紧急运到日本的冲绳岛,以防不测。1955年,中共军队占领了大陈列岛,美国国会强硬地表示:可以对中国使用核武器。

1954年,赫鲁晓夫在回答毛主席向他询问能否在制造核武器方面予以帮助时惊讶地说,搞核武器是很费电的,现在就是把中国所有的电力都投入进去也不一定够用,只要苏联有核武器就行了。

我们现在已经比过去强,以后还要比现在强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东《论十大关系》

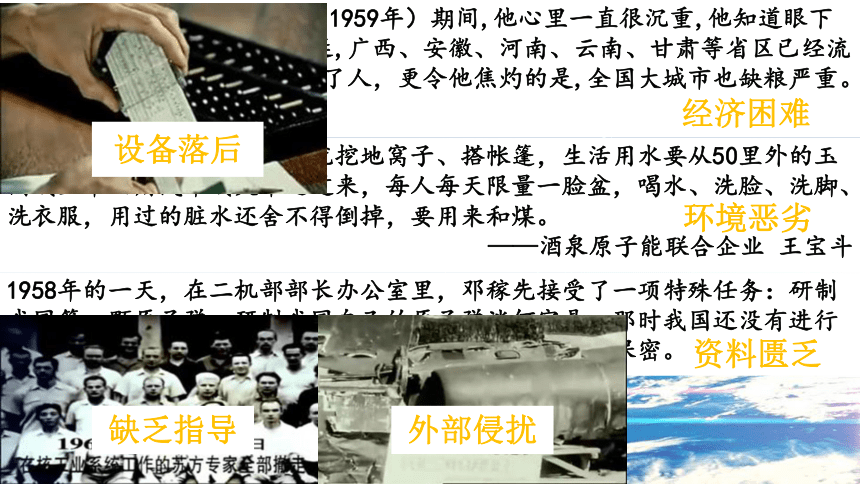

周恩来同志,在庐山会议(1959年)期间,他心里一直很沉重,他知道眼下全国性的粮荒正在可怕地蔓延,广西、安徽、河南、云南、甘肃等省区已经流行浮肿病,个别地方甚至饿死了人,更令他焦灼的是,全国大城市也缺粮严重。

经济困难

戈壁滩上没有住房,我们就挖地窝子、搭帐篷,生活用水要从50里外的玉门或五华山用汽车或火车运过来,每人每天限量一脸盆,喝水、洗脸、洗脚、洗衣服,用过的脏水还舍不得倒掉,要用来和煤。

——酒泉原子能联合企业 王宝斗

环境恶劣

1958年的一天,在二机部部长办公室里,邓稼先接受了一项特殊任务:研制我国第一颗原子弹。研制我国自己的原子弹谈何容易,那时我国还没有进行这方面的研究,缺乏资料,外国的研究成果又都是严格保密。

资料匮乏

设备落后

缺乏指导

外部侵扰

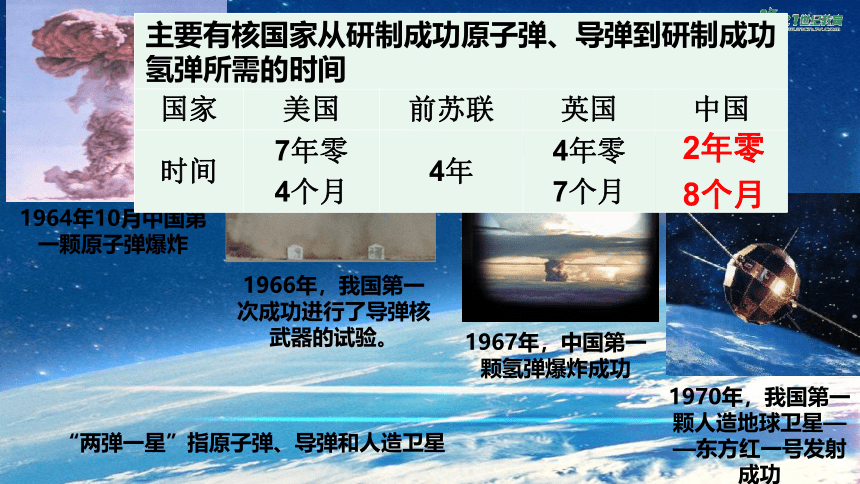

1964年10月中国第一颗原子弹爆炸

1967年,中国第一颗氢弹爆炸成功

1970年,我国第一颗人造地球卫星——东方红一号发射成功

“两弹一星”指原子弹、导弹和人造卫星

1966年,我国第一次成功进行了导弹核武器的试验。

主要有核国家从研制成功原子弹、导弹到研制成功氢弹所需的时间 国家 美国 前苏联 英国 中国

时间 7年零 4个月 4年 4年零 7个月

2年零

8个月

中国导弹之父—“钱学森”(1911—2009)

钱学森,早年毕业于上海交通大学,后赴美国留学,获得博士学位后在美国从事教学研究工作。他于1947年被麻省理工学院聘为教授,是国际知名的火箭专家。他于1955年冲破重重阻力回到祖国,参与组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和试验工作,为中国航天事业的发展作出了巨大贡献。

“无论到哪里,他都值五个师”

两弹元勋—“邓稼先”(1924—1986)

新中国成立时,邓稼先正好在美国以优异成绩考取了博士学位,很快回到了祖国。1958年,邓稼先受命研制原子弹。从此,他一直奋战在中国西部荒漠中的核基地。1964年,他指挥我国第一颗原子弹实验爆炸成功,并于1967年成功地进行了第一颗氢弹的实验。此后他又领导了地下核实验。邓稼先结婚30年,但与妻子真正在一起的时间不足3年,他把毕生精力都投入到我国的核实验工作,被誉为“两弹元勋”。1986年,邓稼先患癌症逝世。直到这时,为中国核武器默默耕耘近30年的邓稼先才为世人所知。

钱三强—中国原子弹之父

孙家栋—中国卫星之父

研制原子弹、导弹,科学家们付出了极其艰辛的努力,从这些科学家身上你看到了哪些优秀品质?

艰苦奋斗、爱国敬业、甘于奉献、严谨细致、团结协作、敢于创新……

“两弹一星”精神

根据材料说说说“两弹一星”的成功,有何重大意义?

如果60年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平

两弹一星的成功,打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

我国航天工程成就 1999年11月

2003年10月

2008年9月

2021年6月

自主学习课本92页,总结我国航天工程成就?

神舟一号无人飞船成功完成飞行试验

航天员杨利伟乘坐神舟五号载人飞船升入太空,并成功返回地面

神舟七号载人飞船升入太空,宇航员翟志刚实现了太空行走

神舟十二号载人飞船发射,中国人首次进入自己的空间站

二、杂交水稻与青蒿素

材料一:中国农民说吃饭靠两平,一是邓小平,二是袁隆平。

材料二:国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,赞誉为“第二次绿色革命”

20世纪70年代袁隆平成功培育出籼型杂交水稻比常规水稻增产20%左右,为解决我国的吃饭问题和保障我国的粮食安全作出了巨大贡献。

自上世纪90年代末,青蒿素在全球范围内作为抗疟的一线药物使用,降低了20%至30%的儿童死亡率,遏制了全球最贫困地区的人口负增长,仅在非洲疟区,青蒿素每年能挽救10万人的生命。

中国药学家屠呦呦领导科研团队,在70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。

由于对人类生命健康事业作出了巨大贡献屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。

从3000万到0的突破

三、文艺事业的发展

“现在春天来了,一百种花都让它开放,不要只让几种花开放,还有几种花不让它开放,这就叫百花齐放。百家争鸣是诸子百家,春秋战国时代,有许多学说自由争论,现在我们也需要这个。” ——毛泽东

1956年4月28日毛泽东在中共中央政治局扩大会议上

艺术问题上“百花齐放”

学术问题上“百家争鸣”

文化事业发展的表现 时期 成就 1957-1965年 小说

话剧

舞蹈

电影

十一届三中全会后 各领域作品形式多样,题材广泛,佳作迭出;2012年,______获得______________ 进入新时代 中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,文化事业日益繁荣 《青春之歌》、《红岩》

《茶馆》

《东方红》

《英雄儿女》、《林则徐》

莫言

诺贝尔文学奖

项目 时间 成就 代表人物

军事 科技 1964年 第一颗 爆炸成功 “两弹元勋”

________

“中国导弹之父”

钱学森 等

1966年 核武器试验成功 航天 科技 1970年 第一颗 ____________发射成功 1999年 第一艘 发射成功 2003年 第一艘 发射成功 农业 科技 1973年 首次育成______________ “杂交水稻之父”

________

医药 科技 2015年 青蒿素的发现 屠呦呦

文化 1956年 “双百”方针 莫言

原子弹

导弹

无人飞船

载人飞船

籼型杂交水稻

邓稼先

袁隆平

人造地球卫星

小结

原因: ①国家独立

②党和政府的重视

③第三次科技革命的推动

④广大科技工作者的努力

探究:新中国成立以来,我国在科学文化领域取得辉煌成就的原因?启示?

启示:

①科学技术是第一生产力,科技富国

②大力发展科技,增强综合国力

③作为学生应好好学习,培养创新精神

第18课 科技文化成就

第六单元 科技文化与社会生活

一、从“两弹一星”到漫步太空

1945年8月6日,美国在日本广岛投下代号为“小男孩”的原子弹,促成日本投降。

1949年8月29日,苏联完成第一颗原子弹的爆炸实验

核武器数量 美国 苏联

1950年 369枚 5枚

1953年 1436枚 120枚

材料1:1953年,联合国在朝鲜地战事吃紧,美军陆军五星上将兼总统艾森豪威尔武断的下达命令,将携带核弹头的导弹紧急运到日本的冲绳岛,以防不测。1955年,中共军队占领了大陈列岛,美国国会强硬地表示:可以对中国使用核武器。

1954年,赫鲁晓夫在回答毛主席向他询问能否在制造核武器方面予以帮助时惊讶地说,搞核武器是很费电的,现在就是把中国所有的电力都投入进去也不一定够用,只要苏联有核武器就行了。

我们现在已经比过去强,以后还要比现在强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东《论十大关系》

周恩来同志,在庐山会议(1959年)期间,他心里一直很沉重,他知道眼下全国性的粮荒正在可怕地蔓延,广西、安徽、河南、云南、甘肃等省区已经流行浮肿病,个别地方甚至饿死了人,更令他焦灼的是,全国大城市也缺粮严重。

经济困难

戈壁滩上没有住房,我们就挖地窝子、搭帐篷,生活用水要从50里外的玉门或五华山用汽车或火车运过来,每人每天限量一脸盆,喝水、洗脸、洗脚、洗衣服,用过的脏水还舍不得倒掉,要用来和煤。

——酒泉原子能联合企业 王宝斗

环境恶劣

1958年的一天,在二机部部长办公室里,邓稼先接受了一项特殊任务:研制我国第一颗原子弹。研制我国自己的原子弹谈何容易,那时我国还没有进行这方面的研究,缺乏资料,外国的研究成果又都是严格保密。

资料匮乏

设备落后

缺乏指导

外部侵扰

1964年10月中国第一颗原子弹爆炸

1967年,中国第一颗氢弹爆炸成功

1970年,我国第一颗人造地球卫星——东方红一号发射成功

“两弹一星”指原子弹、导弹和人造卫星

1966年,我国第一次成功进行了导弹核武器的试验。

主要有核国家从研制成功原子弹、导弹到研制成功氢弹所需的时间 国家 美国 前苏联 英国 中国

时间 7年零 4个月 4年 4年零 7个月

2年零

8个月

中国导弹之父—“钱学森”(1911—2009)

钱学森,早年毕业于上海交通大学,后赴美国留学,获得博士学位后在美国从事教学研究工作。他于1947年被麻省理工学院聘为教授,是国际知名的火箭专家。他于1955年冲破重重阻力回到祖国,参与组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和试验工作,为中国航天事业的发展作出了巨大贡献。

“无论到哪里,他都值五个师”

两弹元勋—“邓稼先”(1924—1986)

新中国成立时,邓稼先正好在美国以优异成绩考取了博士学位,很快回到了祖国。1958年,邓稼先受命研制原子弹。从此,他一直奋战在中国西部荒漠中的核基地。1964年,他指挥我国第一颗原子弹实验爆炸成功,并于1967年成功地进行了第一颗氢弹的实验。此后他又领导了地下核实验。邓稼先结婚30年,但与妻子真正在一起的时间不足3年,他把毕生精力都投入到我国的核实验工作,被誉为“两弹元勋”。1986年,邓稼先患癌症逝世。直到这时,为中国核武器默默耕耘近30年的邓稼先才为世人所知。

钱三强—中国原子弹之父

孙家栋—中国卫星之父

研制原子弹、导弹,科学家们付出了极其艰辛的努力,从这些科学家身上你看到了哪些优秀品质?

艰苦奋斗、爱国敬业、甘于奉献、严谨细致、团结协作、敢于创新……

“两弹一星”精神

根据材料说说说“两弹一星”的成功,有何重大意义?

如果60年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平

两弹一星的成功,打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

我国航天工程成就 1999年11月

2003年10月

2008年9月

2021年6月

自主学习课本92页,总结我国航天工程成就?

神舟一号无人飞船成功完成飞行试验

航天员杨利伟乘坐神舟五号载人飞船升入太空,并成功返回地面

神舟七号载人飞船升入太空,宇航员翟志刚实现了太空行走

神舟十二号载人飞船发射,中国人首次进入自己的空间站

二、杂交水稻与青蒿素

材料一:中国农民说吃饭靠两平,一是邓小平,二是袁隆平。

材料二:国际上甚至把杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明,赞誉为“第二次绿色革命”

20世纪70年代袁隆平成功培育出籼型杂交水稻比常规水稻增产20%左右,为解决我国的吃饭问题和保障我国的粮食安全作出了巨大贡献。

自上世纪90年代末,青蒿素在全球范围内作为抗疟的一线药物使用,降低了20%至30%的儿童死亡率,遏制了全球最贫困地区的人口负增长,仅在非洲疟区,青蒿素每年能挽救10万人的生命。

中国药学家屠呦呦领导科研团队,在70年代初发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。

由于对人类生命健康事业作出了巨大贡献屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。

从3000万到0的突破

三、文艺事业的发展

“现在春天来了,一百种花都让它开放,不要只让几种花开放,还有几种花不让它开放,这就叫百花齐放。百家争鸣是诸子百家,春秋战国时代,有许多学说自由争论,现在我们也需要这个。” ——毛泽东

1956年4月28日毛泽东在中共中央政治局扩大会议上

艺术问题上“百花齐放”

学术问题上“百家争鸣”

文化事业发展的表现 时期 成就 1957-1965年 小说

话剧

舞蹈

电影

十一届三中全会后 各领域作品形式多样,题材广泛,佳作迭出;2012年,______获得______________ 进入新时代 中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,文化事业日益繁荣 《青春之歌》、《红岩》

《茶馆》

《东方红》

《英雄儿女》、《林则徐》

莫言

诺贝尔文学奖

项目 时间 成就 代表人物

军事 科技 1964年 第一颗 爆炸成功 “两弹元勋”

________

“中国导弹之父”

钱学森 等

1966年 核武器试验成功 航天 科技 1970年 第一颗 ____________发射成功 1999年 第一艘 发射成功 2003年 第一艘 发射成功 农业 科技 1973年 首次育成______________ “杂交水稻之父”

________

医药 科技 2015年 青蒿素的发现 屠呦呦

文化 1956年 “双百”方针 莫言

原子弹

导弹

无人飞船

载人飞船

籼型杂交水稻

邓稼先

袁隆平

人造地球卫星

小结

原因: ①国家独立

②党和政府的重视

③第三次科技革命的推动

④广大科技工作者的努力

探究:新中国成立以来,我国在科学文化领域取得辉煌成就的原因?启示?

启示:

①科学技术是第一生产力,科技富国

②大力发展科技,增强综合国力

③作为学生应好好学习,培养创新精神

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化