第2课原始农耕生活 同步训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 第2课原始农耕生活 同步训练(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 100.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

七年级上册历史第2课原始农耕生活同步训练(含答案)

选择题

1.考古工作者在浙江发现了我国早期栽培的农作物遗存。这种农作物最有可能是( )

A.粟 B.黍 C.玉米 D.稻

2.中华文明诞生于考古学上的新石器时代。下列选项中能够支撑该论点的论据是( )

①云南元谋发掘的粗糙石器 ②北京周口店发掘的打制石器

③半坡遗址发掘的磨制石器和栗粒 ④河姆渡遗址发掘的磨制石器和稻谷

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

3.考古发现是了解史前社会历史的重要依据,下列可以佐证半坡人掌握简单纺织、制衣技术的是( )

A.石铲 B.骨耜 C.骨针、骨锥、纺轮 D.渔叉、渔钩、渔网

4.博物馆讲解员说:“这里的人们以粟为主食,还能制作彩陶。”与之相符的遗址可能是( )

A.北京人遗址 B.山顶洞人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

5.考古工作者在半坡遗址除发掘出大量房屋、圈栏、窖穴外,还发现了大量磨制石器以及石制研磨器。人们把使用磨制石器的时代称为( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.远古传说时代 D.金石并用时代

6.中国原始文化星罗棋布,多姿多彩,先后经历了旧石器时代、新石器时代。划分这两个时代的主要依据是( )

A.房屋结构样式 B.农作物的种类 C.使用火的水平 D.石器制作技术

7.许倬云在《万古江河》中提到:现在常说的“新石器”与“旧石器”时代,以人类生产食物来维持生计的方式为分界线。从旧石器时代采集食物,到新石器时代生产食物,人类不用再四处寻觅可以食用的动物与植物。许倬云认为划分“新石器”与“旧石器”时代的分界线是( )

A.人工取火的运用 B.原始农业的兴起

C.群居生活的出现 D.磨制石器的使用

8.原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。其兴起和发展的重要标志是( )

A.钻孔技术、历法知识的发展、打制石器的发展、人工取火

B.农作物种植、渔猎技术的发展、陶器制作、青铜冶炼技术

C.物品交换、铁器制作技术的发展、文字出现、建造宫室

D.农作物种植、家畜饲养的出现、聚落、磨制石器的发展

9.考古工作者在河姆渡遗址发现多处稻谷、稻草的堆积层,层厚20—50厘米,最厚处超过1米,若折算成稻谷,可达12吨以上。这可用于印证河姆渡居民( )

A.已经从事农业生产 B.初步产生物品交换

C.广泛使用青铜工具 D.开始推广牛耕技术

10.《孟子·滕文公下》中说:“当尧之时,水逆行,泛滥于中国,蛇龙居之,民无所定,下者为巢,上者为营窟。”可见,当时生活在长江流域的河姆渡人建筑房屋,除自然条件影响外,人们还要考虑的重要因素有( )

A.人身安全 B.居住舒适 C.外观美观 D.出入方便

11.博物馆讲解员说:“这里的人们以粟为主食,还能制作彩陶。”与之相符的遗址可能是( )

A.北京人遗址 B.山顶洞人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

12.西安半坡博物馆一项全新的青少年文化体验活动——“史前工场”开放后,游客们通过各种项目设置,全方位体验了半坡人的原始生活和文化。游客们的体验项目可能有( )

A.在田里插秧栽稻 B.搭建半地穴式圆形房屋

C.制作打制石器 D.织布和制作丝绸衣服

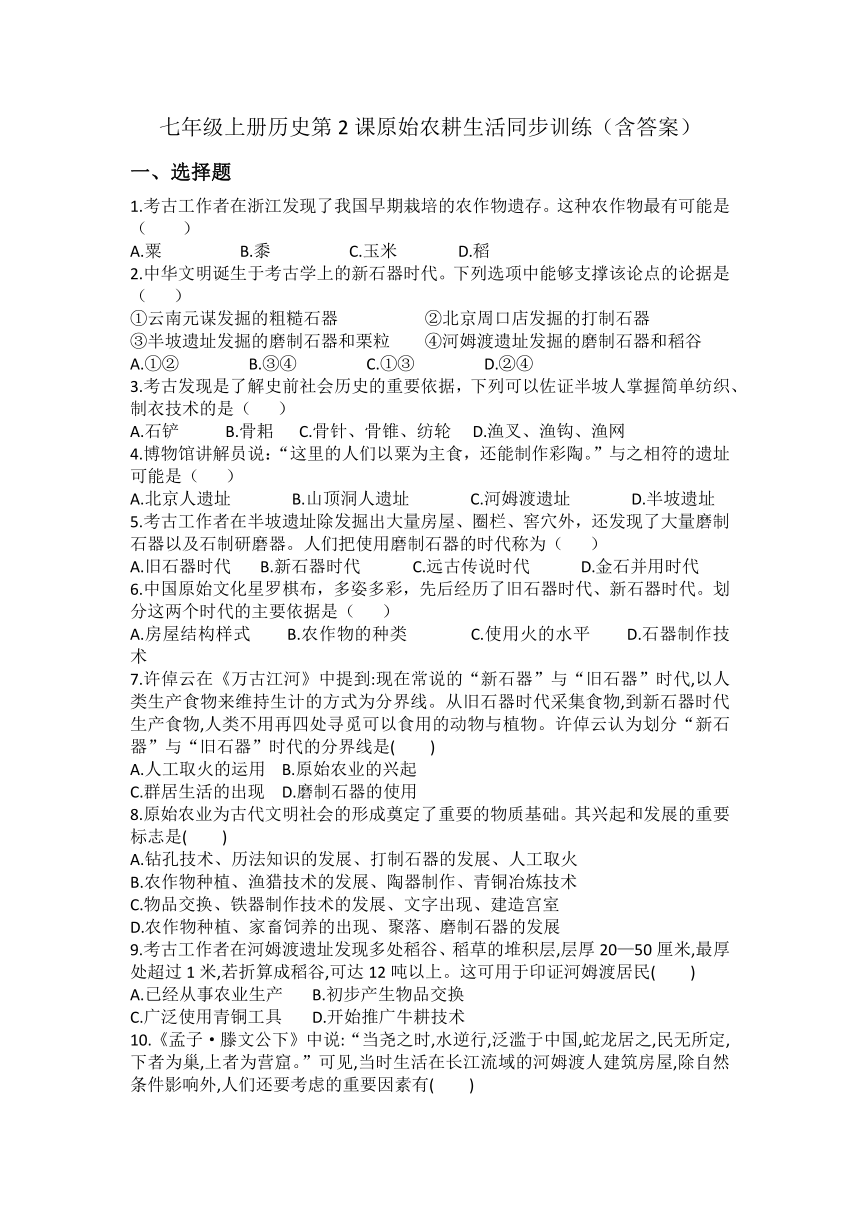

13.中华文明主要是在适合农业耕作的大河流域诞生的。如图所示的文物出土于( )

A.长江流域 B.珠江流域 C.黄河流域 D.辽河流域

14.对比学习是学习历史的重要方法之一。河姆渡人和半坡人种植的农作物不同,根本原因是( )

A.饮食习惯不同 B.生产工具不同 C.自然环境不同 D.劳动技术不同

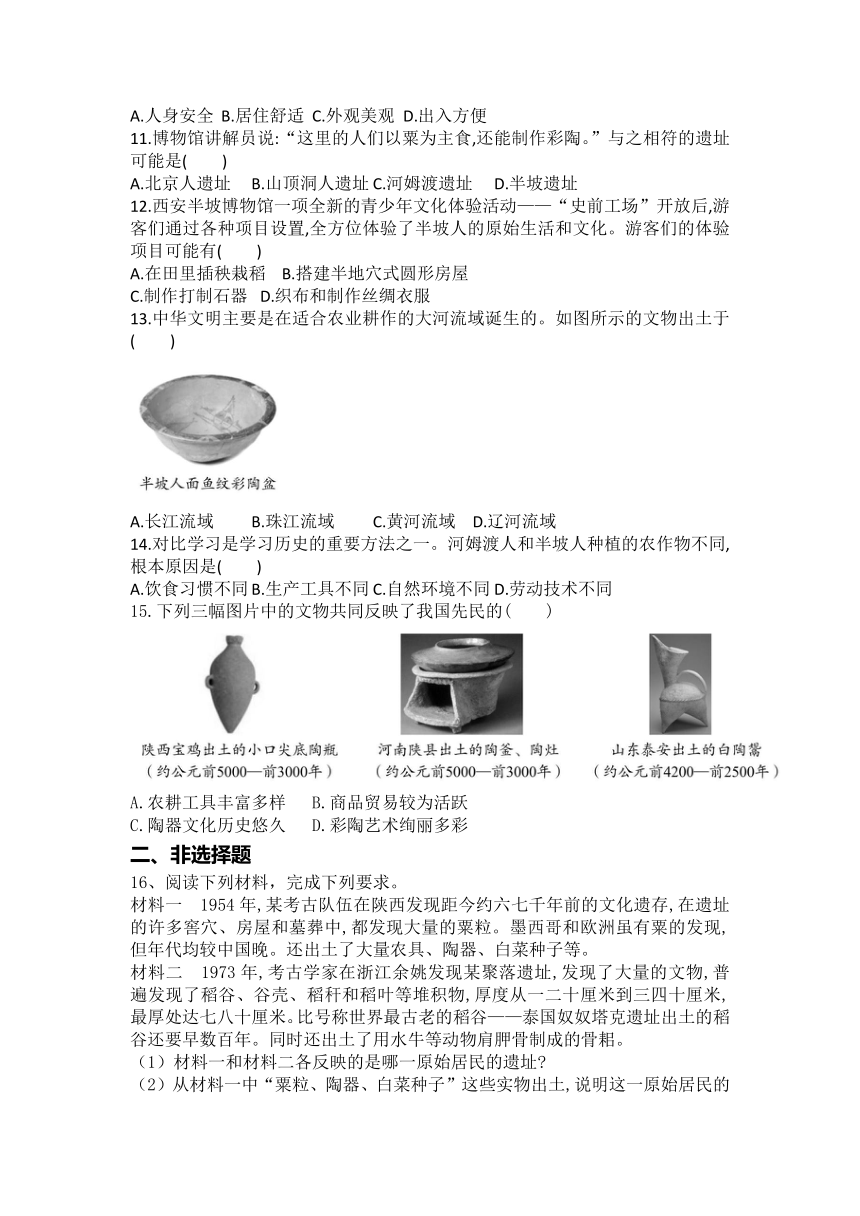

15.下列三幅图片中的文物共同反映了我国先民的( )

A.农耕工具丰富多样 B.商品贸易较为活跃

C.陶器文化历史悠久 D.彩陶艺术绚丽多彩

二、非选择题

16、阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 1954年,某考古队伍在陕西发现距今约六七千年前的文化遗存,在遗址的许多窖穴、房屋和墓葬中,都发现大量的粟粒。墨西哥和欧洲虽有粟的发现,但年代均较中国晚。还出土了大量农具、陶器、白菜种子等。

材料二 1973年,考古学家在浙江余姚发现某聚落遗址,发现了大量的文物,普遍发现了稻谷、谷壳、稻秆和稻叶等堆积物,厚度从一二十厘米到三四十厘米,最厚处达七八十厘米。比号称世界最古老的稻谷——泰国奴奴塔克遗址出土的稻谷还要早数百年。同时还出土了用水牛等动物肩胛骨制成的骨耜。

(1)材料一和材料二各反映的是哪一原始居民的遗址

(2)从材料一中“粟粒、陶器、白菜种子”这些实物出土,说明这一原始居民的生产生活特点是什么

(3)从材料二中“稻谷、谷壳、稻秆和稻叶等堆积物”这些实物,证明这一原始居民在世界上的贡献是什么

17、阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 古之人民皆食禽兽肉,至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。 ——《白虎通义》

(1)材料一中“制耒耜,教民农作”反映了什么历史现象 据材料分析这种现象出现的原因。

材料二

(他们)已经创造了一种木构房屋(如图),这种住宅十分别致,基础全系桩木构筑,铺设地板,地板上立柱、架梁、敷椽、盖顶……

——《七千年前的奇迹》

(2)根据材料二,“他们”应该属于哪一原始居民 房屋属于什么类型的房屋

材料三 彩陶形制美,画纹亦多殊。或则呈人面,或则呈双鱼。农耕既普及,人群已聚居。护壕深二丈,其广亦相如。奈何遗址中,独不见文书。

——郭沫若

材料三是郭沫若对哪一原始居民生活的描述 并说出判断的依据。“农耕既普及”中描绘的原始居民耕种的是什么农作物

答案

1-5DBCDB 6-10DBDAA 11-15DBCCC

16、(1)半坡原始居民遗址和河姆渡原始居民遗址。

(2)会制作陶器,种植粟和蔬菜,我国是世界上最早种植粟的国家。

(3)种植水稻,我国是世界上最早种植水稻的国家。

17、(1)现象:反映了我国原始农业生产的出现。原因:人民众多,禽兽不足。

(2)河姆渡原始居民。干栏式房屋。

(3)半坡原始居民。依据是材料中提到了“彩陶”。粟。

选择题

1.考古工作者在浙江发现了我国早期栽培的农作物遗存。这种农作物最有可能是( )

A.粟 B.黍 C.玉米 D.稻

2.中华文明诞生于考古学上的新石器时代。下列选项中能够支撑该论点的论据是( )

①云南元谋发掘的粗糙石器 ②北京周口店发掘的打制石器

③半坡遗址发掘的磨制石器和栗粒 ④河姆渡遗址发掘的磨制石器和稻谷

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

3.考古发现是了解史前社会历史的重要依据,下列可以佐证半坡人掌握简单纺织、制衣技术的是( )

A.石铲 B.骨耜 C.骨针、骨锥、纺轮 D.渔叉、渔钩、渔网

4.博物馆讲解员说:“这里的人们以粟为主食,还能制作彩陶。”与之相符的遗址可能是( )

A.北京人遗址 B.山顶洞人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

5.考古工作者在半坡遗址除发掘出大量房屋、圈栏、窖穴外,还发现了大量磨制石器以及石制研磨器。人们把使用磨制石器的时代称为( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.远古传说时代 D.金石并用时代

6.中国原始文化星罗棋布,多姿多彩,先后经历了旧石器时代、新石器时代。划分这两个时代的主要依据是( )

A.房屋结构样式 B.农作物的种类 C.使用火的水平 D.石器制作技术

7.许倬云在《万古江河》中提到:现在常说的“新石器”与“旧石器”时代,以人类生产食物来维持生计的方式为分界线。从旧石器时代采集食物,到新石器时代生产食物,人类不用再四处寻觅可以食用的动物与植物。许倬云认为划分“新石器”与“旧石器”时代的分界线是( )

A.人工取火的运用 B.原始农业的兴起

C.群居生活的出现 D.磨制石器的使用

8.原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。其兴起和发展的重要标志是( )

A.钻孔技术、历法知识的发展、打制石器的发展、人工取火

B.农作物种植、渔猎技术的发展、陶器制作、青铜冶炼技术

C.物品交换、铁器制作技术的发展、文字出现、建造宫室

D.农作物种植、家畜饲养的出现、聚落、磨制石器的发展

9.考古工作者在河姆渡遗址发现多处稻谷、稻草的堆积层,层厚20—50厘米,最厚处超过1米,若折算成稻谷,可达12吨以上。这可用于印证河姆渡居民( )

A.已经从事农业生产 B.初步产生物品交换

C.广泛使用青铜工具 D.开始推广牛耕技术

10.《孟子·滕文公下》中说:“当尧之时,水逆行,泛滥于中国,蛇龙居之,民无所定,下者为巢,上者为营窟。”可见,当时生活在长江流域的河姆渡人建筑房屋,除自然条件影响外,人们还要考虑的重要因素有( )

A.人身安全 B.居住舒适 C.外观美观 D.出入方便

11.博物馆讲解员说:“这里的人们以粟为主食,还能制作彩陶。”与之相符的遗址可能是( )

A.北京人遗址 B.山顶洞人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

12.西安半坡博物馆一项全新的青少年文化体验活动——“史前工场”开放后,游客们通过各种项目设置,全方位体验了半坡人的原始生活和文化。游客们的体验项目可能有( )

A.在田里插秧栽稻 B.搭建半地穴式圆形房屋

C.制作打制石器 D.织布和制作丝绸衣服

13.中华文明主要是在适合农业耕作的大河流域诞生的。如图所示的文物出土于( )

A.长江流域 B.珠江流域 C.黄河流域 D.辽河流域

14.对比学习是学习历史的重要方法之一。河姆渡人和半坡人种植的农作物不同,根本原因是( )

A.饮食习惯不同 B.生产工具不同 C.自然环境不同 D.劳动技术不同

15.下列三幅图片中的文物共同反映了我国先民的( )

A.农耕工具丰富多样 B.商品贸易较为活跃

C.陶器文化历史悠久 D.彩陶艺术绚丽多彩

二、非选择题

16、阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 1954年,某考古队伍在陕西发现距今约六七千年前的文化遗存,在遗址的许多窖穴、房屋和墓葬中,都发现大量的粟粒。墨西哥和欧洲虽有粟的发现,但年代均较中国晚。还出土了大量农具、陶器、白菜种子等。

材料二 1973年,考古学家在浙江余姚发现某聚落遗址,发现了大量的文物,普遍发现了稻谷、谷壳、稻秆和稻叶等堆积物,厚度从一二十厘米到三四十厘米,最厚处达七八十厘米。比号称世界最古老的稻谷——泰国奴奴塔克遗址出土的稻谷还要早数百年。同时还出土了用水牛等动物肩胛骨制成的骨耜。

(1)材料一和材料二各反映的是哪一原始居民的遗址

(2)从材料一中“粟粒、陶器、白菜种子”这些实物出土,说明这一原始居民的生产生活特点是什么

(3)从材料二中“稻谷、谷壳、稻秆和稻叶等堆积物”这些实物,证明这一原始居民在世界上的贡献是什么

17、阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 古之人民皆食禽兽肉,至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。 ——《白虎通义》

(1)材料一中“制耒耜,教民农作”反映了什么历史现象 据材料分析这种现象出现的原因。

材料二

(他们)已经创造了一种木构房屋(如图),这种住宅十分别致,基础全系桩木构筑,铺设地板,地板上立柱、架梁、敷椽、盖顶……

——《七千年前的奇迹》

(2)根据材料二,“他们”应该属于哪一原始居民 房屋属于什么类型的房屋

材料三 彩陶形制美,画纹亦多殊。或则呈人面,或则呈双鱼。农耕既普及,人群已聚居。护壕深二丈,其广亦相如。奈何遗址中,独不见文书。

——郭沫若

材料三是郭沫若对哪一原始居民生活的描述 并说出判断的依据。“农耕既普及”中描绘的原始居民耕种的是什么农作物

答案

1-5DBCDB 6-10DBDAA 11-15DBCCC

16、(1)半坡原始居民遗址和河姆渡原始居民遗址。

(2)会制作陶器,种植粟和蔬菜,我国是世界上最早种植粟的国家。

(3)种植水稻,我国是世界上最早种植水稻的国家。

17、(1)现象:反映了我国原始农业生产的出现。原因:人民众多,禽兽不足。

(2)河姆渡原始居民。干栏式房屋。

(3)半坡原始居民。依据是材料中提到了“彩陶”。粟。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史