高中语文统编版选择性必修下册10.1《兰亭集序》课件(共55张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修下册10.1《兰亭集序》课件(共55张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

兰亭集序

王羲之

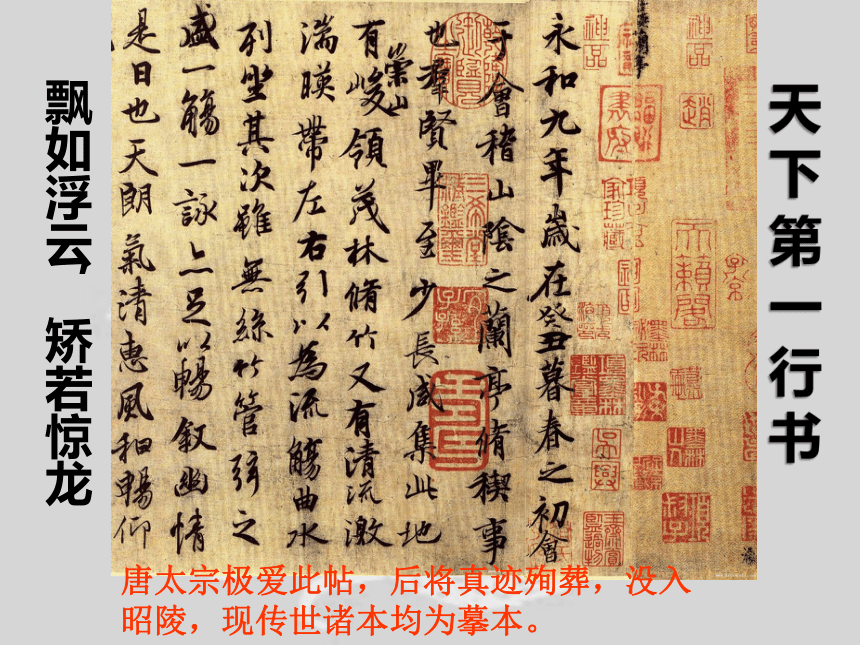

天 下 第 一 行 书

唐太宗极爱此帖,后将真迹殉葬,没入昭陵,现传世诸本均为摹本。

飘如浮云,矫若惊龙

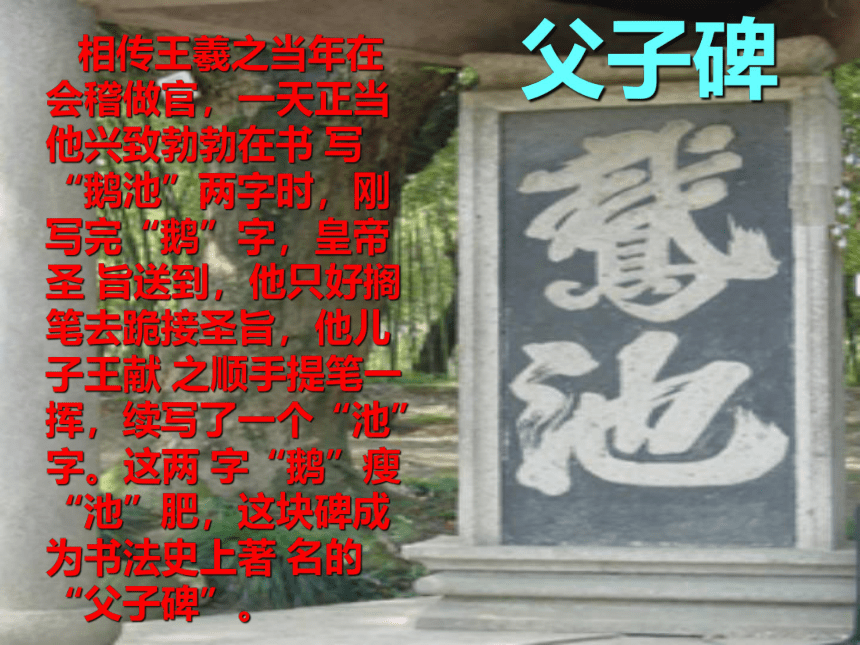

相传王羲之当年在会稽做官,一天正当他兴致勃勃在书 写“鹅池”两字时,刚写完“鹅”字,皇帝圣 旨送到,他只好搁笔去跪接圣旨,他儿子王献 之顺手提笔一挥,续写了一个“池”字。这两 字“鹅”瘦“池”肥,这块碑成为书法史上著 名的“父子碑”。

父子碑

王羲之的逸闻之一

《世说新语·雅量》:

“郗(chī)太傅在京口,遣门生与王丞相(王导)书,求女婿。丞相语郗信:‘君往东厢,任意选之。’门生归白郗曰:‘王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在东床上坦腹卧,如不闻。’郗公云:‘此正好。’访之,乃是逸少,因嫁女与焉。”

说 序

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫序,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。

文章背景

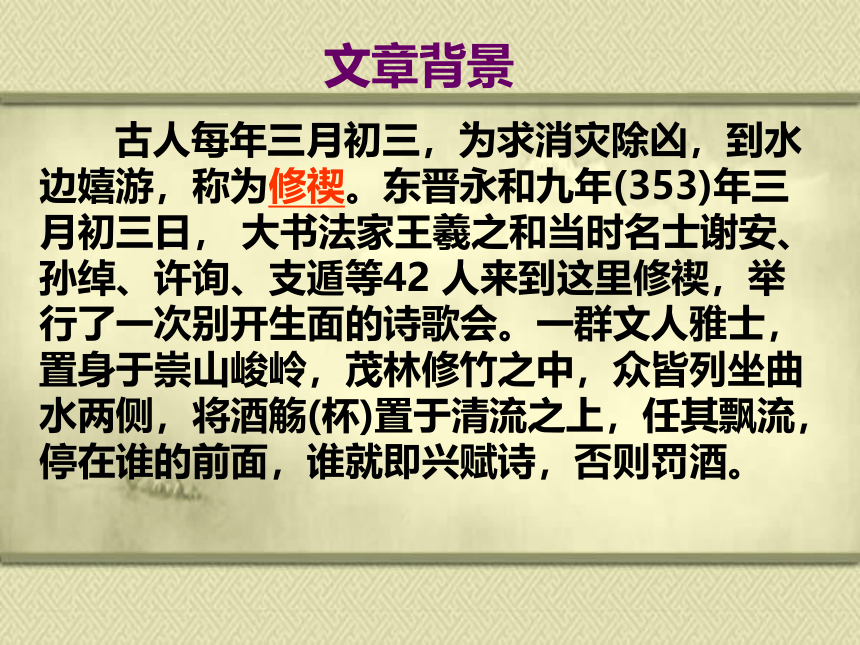

古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。东晋永和九年(353)年三月初三日, 大书法家王羲之和当时名士谢安、孙绰、许询、支遁等42 人来到这里修禊,举行了一次别开生面的诗歌会。一群文人雅士,置身于崇山峻岭,茂林修竹之中,众皆列坐曲水两侧,将酒觞(杯)置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒。

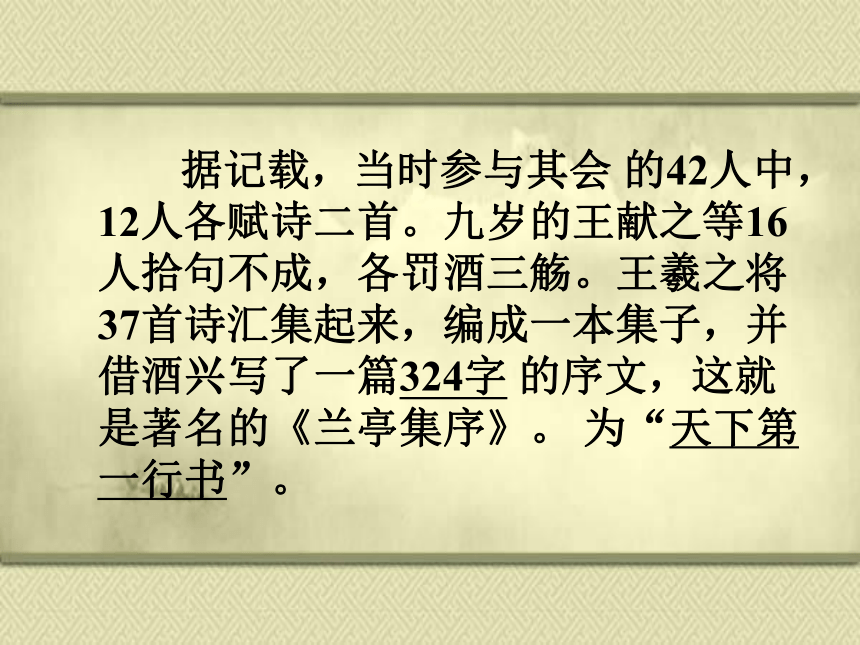

据记载,当时参与其会 的42人中,12人各赋诗二首。九岁的王献之等16人拾句不成,各罚酒三觞。王羲之将37首诗汇集起来,编成一本集子,并借酒兴写了一篇324字 的序文,这就是著名的《兰亭集序》。 为“天下第一行书”。

古之“曲水流觞”处

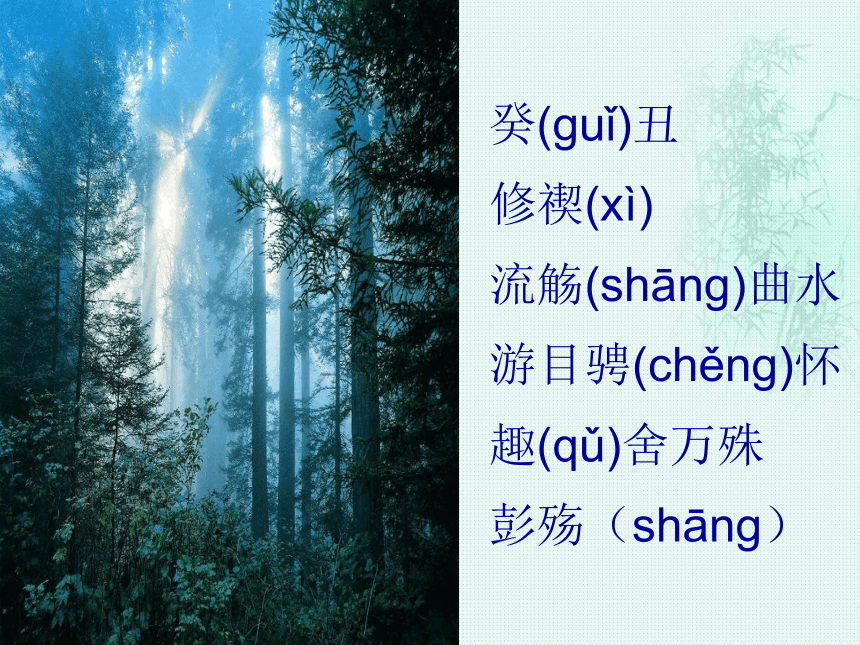

癸(guǐ)丑

修禊(xì)

流觞(shāng)曲水

游目骋(chěng)怀

趣(qǔ)舍万殊

彭殇(shāng)

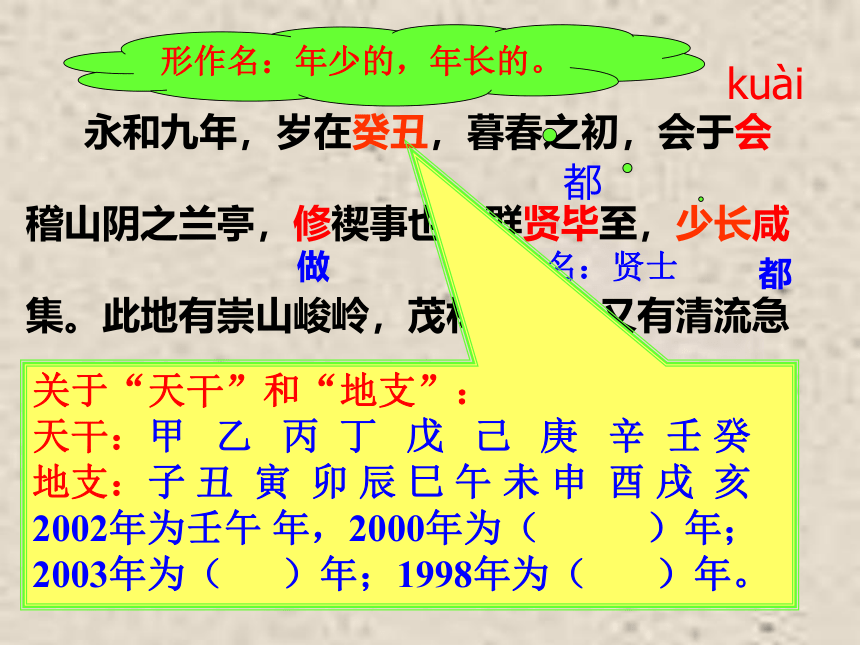

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会

稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸

集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急

湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,

虽无丝竹管弦之盛,

都

都

长

名作动:围绕

kuài

做 形作名:贤士

旁边

使动:使……流动

形作名:年少的,年长的。

关于“天干”和“地支”:

天干:甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

地支:子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

2002年为壬午 年,2000年为( )年;2003年为( )年;1998年为( )年。

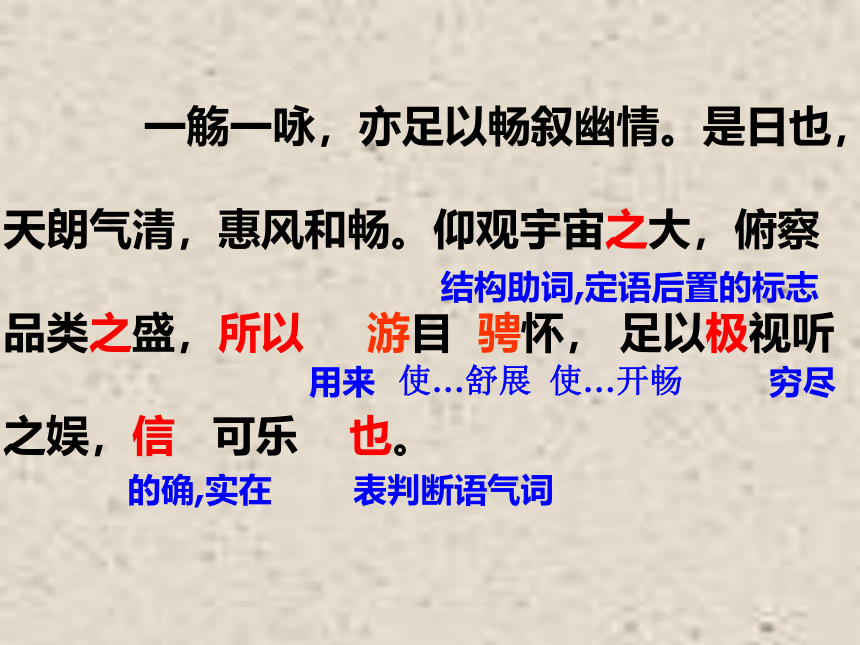

一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以 游目 骋怀, 足以极视听之娱,信 可乐 也。

结构助词,定语后置的标志

用来

穷尽

的确,实在

表判断语气词

使…舒展 使…开畅

1、作者在第一自然段是怎样写景状物的,具体用了那些词语?此时心境如何?

崇山峻岭

茂林修竹

清流激湍

天朗气清

惠风和畅

信可乐也

人众

时美

事趣

兴雅

作者依据什么说这次聚会“信可乐也”

地胜

信可乐也

情真

乐

人众:群贤毕至,少长咸集

地胜:崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右

事趣:流觞曲水,一觞一咏

时美:天朗气清,惠风和畅

兴雅:仰观俯察,游目骋怀

作者用简洁雅净、铿铿有致的语言,写出了宴集之地优美的自然风光。我们仿佛看到了这些雅士间儒雅的风度和诗意人生,这种美好的聚会自此以后成为千古美谈。

作者发出由衷的感叹,"信可乐也"。这实在是人生的极致。这种乐是对兰亭美景的陶醉,是来自于兰亭集会的畅快。

理清背诵思路:记叙了集会的时间、地点、事由、人物,由“此地有崇山峻岭”引出四周环境及场面的铺叙,最后由“是日地”领起描写游人的心境,抒发集会的心情。

要求:体会作者状物写景言简意赅、妙趣天成的特点,感受作者快乐的心境。

集会盛况

时间

永和九年,岁在癸丑,暮春之初

地点

会稽山阴之兰亭

事由

修禊事

环境

崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右。

引以为流觞曲水,列坐其次

天朗气清,惠风和畅

人物

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

信 可 乐 也

群贤毕至,少长咸集

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

或取诸怀抱,悟言一室之内

或因寄所托,放浪形骸之外

当其欣于所遇暂得于己,快然自足

——有人将自己的心事在一室之内坦诚畅谈

——有人将自己的情怀寄托于事物之中,无拘无束地生活

——人们对于接触到的事物,暂时归属于自己而感到高兴,就高兴地自我满足起来

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣!向

之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以

之兴怀,况修短随 化,终期于尽!古人云:

“死生亦大矣”,岂不痛哉!

待到他们

从前

喜欢的事物

动怀

长短.

此处指人的寿命

造化

2、在第二自然段中,作者的思绪和心境有了怎样的变迁?

(联想)

岂不痛哉

相聚的欢乐

岂不痛哉!

痛什么 ?!

岂不痛哉

人之相与,俯仰一世

或取诸怀抱

或因寄所托

当其欣于所遇,快然自足 乐

情随事迁,感慨系之矣 忧

俯仰之间,已为陈迹

修短随化,终期于尽

死生亦大矣

理清第二段思路:

理清第二段思路: 由兰亭集会联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,但从中提示了人生忧患的来源。

首先来自永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”,及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。

第三来自个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

痛:对快乐人生的贪恋不满足、对乐境易逝的眷恋、对生命的短促无奈与伤感

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟

悼,不能喻 之于怀。固 知一死生为虚诞,齐彭

殇 为妄作,后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!

故列叙时人,录其所述,虽世殊 事异,所以兴

怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

原因

明白,理解

本来

早死者称为”殇”

当下集会的人

不同

此文

"悲"什么?

悲夫!

3、结尾部分从“临文嗟悼”说到“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表达了作者怎样的思想感情?

作者认为生就是死,

死就是生,二者不得等

量齐观,暗含有生之年

应当做些实事,不宜空

谈玄理之意。

理清思路:由读古人“兴感”之作时的体验“若合一契“说明古人也有感于死生;然后转入对人生世事的深入抒写,批判当前士大夫“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表现了王羲之抗拒人生虚幻的执著努力,随之又发出“后之视今,亦由今视昔,悲乎”的慨叹,可见作者对人生敏锐、深刻的感受中有一份对人生特别的热爱和执著,接着作者交代了《兰亭集》的成因“后之览者,亦将有敢于斯文”,总结全文。

妄作

齐彭殇

知

故

列叙时人

录其所述

后之览者将有感于斯文

悲

作序缘由

一死生

虚诞

悲夫

兴感之由 若合一契

临文嗟悼 不能喻之于怀

一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

后之视今 亦由今之视昔

以今及古

以今推来

沧桑感、

厚重感

两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。玄学盛行,对士人的思想,生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。

文章的思路:

文章的思路:

乐

痛

悲

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

“一死生”“齐彭殇”

王处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

佛教、道教徒总是把生死看得很虚无、很超脱,他们"一生死生,齐彭殇",可我们不是神仙道人,是血肉之躯,要珍惜生命,士大夫当"兼济天下",去实现自己的抱负。

正因为我对生命是如此的珍惜,因此,“每览昔者……"。我"悲"古人,因为我对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;这里的"悲"不同于上一段的"痛",是对个体之痛的理性思考,是由己悲人,更加深刻感人。

人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。

人们因欢聚由乐生悲的感慨是屡见不鲜的。俗话说“天下没有不散的筵席”。大家难得一聚,是快事、乐事;但有聚就有散,分离诀别更容易使人伤怀!再说相聚是困难的、短暂的,分散是容易的,也是长久的。本来这种聚散两依依的情形已使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。

二王——指东晋王羲之、王献之父子。前者为书圣。

钟王——三国魏钟繇、东晋王羲之

苏黄米蔡——宋“四大家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄

颜柳——唐书家颜真卿、柳公权,书史上又有“颜筋柳骨”之称。

初唐四大书法家--虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

唐草书的杰出代表“颠张醉素”--张旭和怀素

二张——指东汉张芝、唐代张旭二位善草书之书家

赵董——指元代赵孟俯,明之董其昌

邢张米董——晚明四大家邢侗、张瑞图、米万钟、董其昌四人

虞欧褚薛——初唐的四大书法家虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

知识点(一):古代书法名家

天干:甲乙丙丁戊已庚辛壬癸

地支:子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

纪年法

王公年次纪年法

干支纪年法

公元纪年法

帝王年号纪年法

知识点(二):纪年法

放浪形骸:行为放纵,不受世俗礼法的束缚。

情随事迁:思想感情随着情况的变迁而发生变化。

出自本文的成语

句子翻译

(1)会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

介词结构“于会稽山阴之兰亭”后置。“于”相当于“在”。(名士们)在会稽山阴的兰亭集会,举行禊事活动。

(2)引以为流觞曲水,列坐其次。

省略动词宾语:引(之)以为流觞曲水

引(清流激湍)来作为漂流酒杯的环形水渠,(人们)依次坐在曲水旁边。

(3)仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

之:定语后置的标志,翻译时将定语提前。

抬头看浩大的宇宙,低头看地上繁多的万物。

歌曲《兰亭序》 歌手:周杰伦 作词:方文山 乐曲风格:古典音乐 地区:中国台湾

发行时间:2008年10月15日 唱片公司:杰威尔音乐

歌词: 兰亭临帖 行书如行云流水

月下门推 心细如你脚步碎

忙不迭 千年碑易拓 却难拓你的美

真迹绝 真心能给谁

牧笛横吹 黄酒小菜有几碟

夕阳余晖 如你的羞怯似醉

摹本易写 而墨香不退与你共留余味

一行朱砂 到底圈了谁

无关风月 我题序等你回

悬笔一绝 那岸边浪尖迭

情字何解 怎落笔都不对

而我独缺 你一生的了解

弹指岁月 倾城顷刻间烟灭

青石板街 回眸一笑你婉约

恨了没 你摇头轻叹 谁让你蹙着眉

而深闺 徒留胭脂味

人雁南飞 转身一瞥你噙泪

掬一把月 手揽回忆怎么睡

又怎么会 心事密缝绣花鞋针针对怨

若花怨蝶 你会怨着谁

无关风月 我题序等你回

手书无愧 无惧人间是非

雨打蕉叶 有潇潇了几夜

我等春雷 来提醒你爱谁

歌曲解读:

兰亭临帖行书如行云流水 月下门推 心细如你脚步碎”那一段爱情好像如兰亭的行书,纤细,婉约,不羁,似行云流水,却又不乏细腻,有一些青花瓷的味道。但是,你早已经离我而去,那份爱就像碑上残缺的题序,揣摩不定,我的真心要送给谁呀?

“山月不知心里事”,风月又怎么能了解我的失意?爱情不在,因为我不了解你,无法捕捉到你的内心,我该怎么办?只有在碑上题序了。看着那岸边千叠的浪,这却是我的行书!承载着我的爱,只是,写完行书我才发现有空空荡荡的感觉?为什么?情字何解?怎落笔都不对呀,我抓不住你的内心!!!

“又怎么会心事密缝绣花鞋 针针怨怼?”我心中有愤恨万千,只因为没有你。但方文山继承青花瓷的风格,并没有直接点出我心中的悲伤,我是静静的,柔婉的,在碑前题序。只等春雷,惊醒你——也很有“天青色等烟雨,而我再等你”的味道。但青花瓷是一种等待,毕竟彼此相爱,这份爱会继续,只是相见无期。而兰亭序中的爱,是我已经失去的,再等下去,也只是等待一种无奈。因为彼此不了解,所以等待变成了单相思。唉!就把希望寄托在春雷上好了,听到那春雷,你会爱我吗?

字词

修禊事也:举行

修竹:高

列坐其次:依次

虽无丝竹管弦之盛:虽然

品类:自然万物

所以游目骋怀:用来

极视听之娱:穷尽

信:实在

可:值得

第二段所议论的问题是——死生亦大矣。

作者的议论跟前一段是怎样联系的?

明确: 用“人之相与(人的交往),俯仰一世(过得很快)”句承上启下,由此引发对生活的感慨,自然之极。接着作者指出两种生活方式的人,都是在美好的时光中“快然自足,曾不知老之将至”,事过境迁,又留恋于过去的美好时光,即留恋于生之乐 。接着笔锋一转,由生说到死(终期于尽),死即失去美好的生活,多让人心痛。

至此,作者得出“死生之大”的观点是水到渠成。

二、写静者躁者的异同以突出死之“痛”。

第三段表达了作者怎样的感情?

明确:为了证明第二段观点,作者便用自己读古人的体验,并用“若合一契”说明古人也有感于死生,再联系当时士大夫中崇尚虚无的思想(一死生、齐彭殇),并力批其非(为虚诞、为妄作),然后把眼光转向未来,以“后之视今,由今之视昔”、“世殊事异------其致一也”,把话题巧妙地引到诗集的编成和意义上来,意义即使“后之览者”亦有感于死生之大。

三、表明文章是为批评名士之虚无的思想观念而作的,并以“死生亦大矣”的观点来警醒“后之览者”。

作者思想情感

思想观点——————死生亦大矣。

思想情感

乐

痛

悲

怎样看待作者的思想感情?

明确: 作者不为玄学家们的论凋所蔽,阐明他的生死观,是他性格旷达的表现;但他毕竟生活在国势日衰的东晋时期,士大夫们大多意志消沉,不求进取,对他也不能说没有影响,因此文中出现了低沉的调子,例如以“修短随化,终期于尽”说死,这是难以苛求的。

课文鉴赏

1、借题发挥,立意高远。

由一次普通的游宴活动谈到了他的生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

2、文笔洗练,自然有致。

本文仅325字,先记兰亭之会的概况,后就生死问题发表议论;虽是书序,却以抒情笔调出之,淋漓满纸,美不胜收;加以文笔洗练(简练利落),自然有致,更足以发人深思。

兰 亭 集 序 王羲之

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

关于“天干”和“地支”:

天干:甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

地支:子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

2002年为壬午 年,2000年为( )年;2003年为( )年;1998年为( )年。

形作名:贤士

形作名:年少的,年长的。

带:名作动:围绕。 流:使动:使……流动

游:使动:使……舒展。 骋:使……开畅。

觞:名作动,饮酒。 极:形作动:穷尽。

句式:仰观(大)宇宙,俯察(盛)品类。 【定语后置】

讨论:这两个自然段表达了作者什么样的感情?试用原文中的一个字概括 。

乐从何来?

良辰

天朗气清

暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞 ,咏而归 。

暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。

暮春之初

美景

特点:色调淡雅,洗尽铅华,如写竹,只言其“修”而弃其翠绿;写水,只言其“清”而弃其碧波。作者笔势从容沉稳、可见心境之淡雅。在这里物我同化,是非顿消,心境澄明。信可乐也。

“有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”

一、写兰亭集会的盛况以突出生之“乐”

文章的第一段较具体地写了兰亭集会的盛况。

第一句交代了集会的时间、地点及目的;第二句交代了与会的人物;第三句写了兰亭之优雅的环境;第四句写盛会上人们的活动情况;第五句写晴和的天气;第六句抒发感慨。

六句中有些是惯常的必要的交代,有写自然造化之美,有些却是写集会的“盛况”。名士们在晴朗的天空下,感受着和煦的春风,可远眺可近观可仰视可俯察,流觞曲水,饮酒赋诗,畅叙幽情,何其痛哉!快哉!乐哉!而“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,其作用在于“游目骋怀”“极视听之娱”。这里在抒发了生之快乐的同时,又表达一种旷达的心境。

本段以写盛会始,以抒感慨终;以做“修禊”为名,以行快乐为实。 ?

二、写静者躁者的异同以突出死之“痛”

文章的第二段写了两种人,一个是喜欢“静”的人,一个是喜欢“躁”的人。前者“取诸怀抱,晤言一室之内”,后者“因寄所托,放浪形骸之外”,性格乃至行为上有很大的不同。但两者又有惊人的相似之处:“当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。”快乐的时候,得意忘形,感觉不到自己在悄悄地衰老,等对高兴的事物感到了厌倦,感慨就自然而然地产生了。

感慨有两个:一是“向之所欣,俯仰之间,已为陈述”;

二是“修短随化,终期于尽”。

它告诉我们三点:

1.事物有生就有灭,有乐就有悲;

2.事物由生到灭,由乐到悲,其时间很短暂,倏忽之间,正如白驹之过隙;

3.生命之长短之存灭,不是主观所能左右的,它取决于自然的造化。

即:生命是何其宝贵!因此,作者才引用古训“死生亦大矣”;正因如此,所以作者慨叹:“岂不痛哉!”

三、文章为批评名士之虚无的思想观念而作

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

对此,作者作了委婉的批评。

生和死是两码事,不能等同起来。生有各种各样的生,有的人活得窝窝囊囊,有的人活得志得意足;死也有各种各样的死,有的人死得默默无闻,有的人死得轰轰烈烈。司马迁说:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”臧克家说:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”毛泽东说:“生的伟大,死的光荣。”……生与死怎么可以等同呢 正如作者所说的:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”作者这样写,表明了他对生死问题的看重,他是想以此来启发那些思想糊涂的所谓名士,不要让生命轻易地从自己的身边悄悄逝去。

兰亭集序

王羲之

天 下 第 一 行 书

唐太宗极爱此帖,后将真迹殉葬,没入昭陵,现传世诸本均为摹本。

飘如浮云,矫若惊龙

相传王羲之当年在会稽做官,一天正当他兴致勃勃在书 写“鹅池”两字时,刚写完“鹅”字,皇帝圣 旨送到,他只好搁笔去跪接圣旨,他儿子王献 之顺手提笔一挥,续写了一个“池”字。这两 字“鹅”瘦“池”肥,这块碑成为书法史上著 名的“父子碑”。

父子碑

王羲之的逸闻之一

《世说新语·雅量》:

“郗(chī)太傅在京口,遣门生与王丞相(王导)书,求女婿。丞相语郗信:‘君往东厢,任意选之。’门生归白郗曰:‘王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在东床上坦腹卧,如不闻。’郗公云:‘此正好。’访之,乃是逸少,因嫁女与焉。”

说 序

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫序,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。

文章背景

古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。东晋永和九年(353)年三月初三日, 大书法家王羲之和当时名士谢安、孙绰、许询、支遁等42 人来到这里修禊,举行了一次别开生面的诗歌会。一群文人雅士,置身于崇山峻岭,茂林修竹之中,众皆列坐曲水两侧,将酒觞(杯)置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒。

据记载,当时参与其会 的42人中,12人各赋诗二首。九岁的王献之等16人拾句不成,各罚酒三觞。王羲之将37首诗汇集起来,编成一本集子,并借酒兴写了一篇324字 的序文,这就是著名的《兰亭集序》。 为“天下第一行书”。

古之“曲水流觞”处

癸(guǐ)丑

修禊(xì)

流觞(shāng)曲水

游目骋(chěng)怀

趣(qǔ)舍万殊

彭殇(shāng)

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会

稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸

集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急

湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,

虽无丝竹管弦之盛,

都

都

长

名作动:围绕

kuài

做 形作名:贤士

旁边

使动:使……流动

形作名:年少的,年长的。

关于“天干”和“地支”:

天干:甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

地支:子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

2002年为壬午 年,2000年为( )年;2003年为( )年;1998年为( )年。

一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以 游目 骋怀, 足以极视听之娱,信 可乐 也。

结构助词,定语后置的标志

用来

穷尽

的确,实在

表判断语气词

使…舒展 使…开畅

1、作者在第一自然段是怎样写景状物的,具体用了那些词语?此时心境如何?

崇山峻岭

茂林修竹

清流激湍

天朗气清

惠风和畅

信可乐也

人众

时美

事趣

兴雅

作者依据什么说这次聚会“信可乐也”

地胜

信可乐也

情真

乐

人众:群贤毕至,少长咸集

地胜:崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右

事趣:流觞曲水,一觞一咏

时美:天朗气清,惠风和畅

兴雅:仰观俯察,游目骋怀

作者用简洁雅净、铿铿有致的语言,写出了宴集之地优美的自然风光。我们仿佛看到了这些雅士间儒雅的风度和诗意人生,这种美好的聚会自此以后成为千古美谈。

作者发出由衷的感叹,"信可乐也"。这实在是人生的极致。这种乐是对兰亭美景的陶醉,是来自于兰亭集会的畅快。

理清背诵思路:记叙了集会的时间、地点、事由、人物,由“此地有崇山峻岭”引出四周环境及场面的铺叙,最后由“是日地”领起描写游人的心境,抒发集会的心情。

要求:体会作者状物写景言简意赅、妙趣天成的特点,感受作者快乐的心境。

集会盛况

时间

永和九年,岁在癸丑,暮春之初

地点

会稽山阴之兰亭

事由

修禊事

环境

崇山峻岭,茂林修竹,

清流激湍,映带左右。

引以为流觞曲水,列坐其次

天朗气清,惠风和畅

人物

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

信 可 乐 也

群贤毕至,少长咸集

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

或取诸怀抱,悟言一室之内

或因寄所托,放浪形骸之外

当其欣于所遇暂得于己,快然自足

——有人将自己的心事在一室之内坦诚畅谈

——有人将自己的情怀寄托于事物之中,无拘无束地生活

——人们对于接触到的事物,暂时归属于自己而感到高兴,就高兴地自我满足起来

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣!向

之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以

之兴怀,况修短随 化,终期于尽!古人云:

“死生亦大矣”,岂不痛哉!

待到他们

从前

喜欢的事物

动怀

长短.

此处指人的寿命

造化

2、在第二自然段中,作者的思绪和心境有了怎样的变迁?

(联想)

岂不痛哉

相聚的欢乐

岂不痛哉!

痛什么 ?!

岂不痛哉

人之相与,俯仰一世

或取诸怀抱

或因寄所托

当其欣于所遇,快然自足 乐

情随事迁,感慨系之矣 忧

俯仰之间,已为陈迹

修短随化,终期于尽

死生亦大矣

理清第二段思路:

理清第二段思路: 由兰亭集会联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,但从中提示了人生忧患的来源。

首先来自永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”,及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。

第三来自个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

痛:对快乐人生的贪恋不满足、对乐境易逝的眷恋、对生命的短促无奈与伤感

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟

悼,不能喻 之于怀。固 知一死生为虚诞,齐彭

殇 为妄作,后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!

故列叙时人,录其所述,虽世殊 事异,所以兴

怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

原因

明白,理解

本来

早死者称为”殇”

当下集会的人

不同

此文

"悲"什么?

悲夫!

3、结尾部分从“临文嗟悼”说到“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表达了作者怎样的思想感情?

作者认为生就是死,

死就是生,二者不得等

量齐观,暗含有生之年

应当做些实事,不宜空

谈玄理之意。

理清思路:由读古人“兴感”之作时的体验“若合一契“说明古人也有感于死生;然后转入对人生世事的深入抒写,批判当前士大夫“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表现了王羲之抗拒人生虚幻的执著努力,随之又发出“后之视今,亦由今视昔,悲乎”的慨叹,可见作者对人生敏锐、深刻的感受中有一份对人生特别的热爱和执著,接着作者交代了《兰亭集》的成因“后之览者,亦将有敢于斯文”,总结全文。

妄作

齐彭殇

知

故

列叙时人

录其所述

后之览者将有感于斯文

悲

作序缘由

一死生

虚诞

悲夫

兴感之由 若合一契

临文嗟悼 不能喻之于怀

一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

后之视今 亦由今之视昔

以今及古

以今推来

沧桑感、

厚重感

两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。玄学盛行,对士人的思想,生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。

文章的思路:

文章的思路:

乐

痛

悲

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

“一死生”“齐彭殇”

王处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

佛教、道教徒总是把生死看得很虚无、很超脱,他们"一生死生,齐彭殇",可我们不是神仙道人,是血肉之躯,要珍惜生命,士大夫当"兼济天下",去实现自己的抱负。

正因为我对生命是如此的珍惜,因此,“每览昔者……"。我"悲"古人,因为我对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;这里的"悲"不同于上一段的"痛",是对个体之痛的理性思考,是由己悲人,更加深刻感人。

人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。

人们因欢聚由乐生悲的感慨是屡见不鲜的。俗话说“天下没有不散的筵席”。大家难得一聚,是快事、乐事;但有聚就有散,分离诀别更容易使人伤怀!再说相聚是困难的、短暂的,分散是容易的,也是长久的。本来这种聚散两依依的情形已使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。

二王——指东晋王羲之、王献之父子。前者为书圣。

钟王——三国魏钟繇、东晋王羲之

苏黄米蔡——宋“四大家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄

颜柳——唐书家颜真卿、柳公权,书史上又有“颜筋柳骨”之称。

初唐四大书法家--虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

唐草书的杰出代表“颠张醉素”--张旭和怀素

二张——指东汉张芝、唐代张旭二位善草书之书家

赵董——指元代赵孟俯,明之董其昌

邢张米董——晚明四大家邢侗、张瑞图、米万钟、董其昌四人

虞欧褚薛——初唐的四大书法家虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

知识点(一):古代书法名家

天干:甲乙丙丁戊已庚辛壬癸

地支:子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

纪年法

王公年次纪年法

干支纪年法

公元纪年法

帝王年号纪年法

知识点(二):纪年法

放浪形骸:行为放纵,不受世俗礼法的束缚。

情随事迁:思想感情随着情况的变迁而发生变化。

出自本文的成语

句子翻译

(1)会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

介词结构“于会稽山阴之兰亭”后置。“于”相当于“在”。(名士们)在会稽山阴的兰亭集会,举行禊事活动。

(2)引以为流觞曲水,列坐其次。

省略动词宾语:引(之)以为流觞曲水

引(清流激湍)来作为漂流酒杯的环形水渠,(人们)依次坐在曲水旁边。

(3)仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

之:定语后置的标志,翻译时将定语提前。

抬头看浩大的宇宙,低头看地上繁多的万物。

歌曲《兰亭序》 歌手:周杰伦 作词:方文山 乐曲风格:古典音乐 地区:中国台湾

发行时间:2008年10月15日 唱片公司:杰威尔音乐

歌词: 兰亭临帖 行书如行云流水

月下门推 心细如你脚步碎

忙不迭 千年碑易拓 却难拓你的美

真迹绝 真心能给谁

牧笛横吹 黄酒小菜有几碟

夕阳余晖 如你的羞怯似醉

摹本易写 而墨香不退与你共留余味

一行朱砂 到底圈了谁

无关风月 我题序等你回

悬笔一绝 那岸边浪尖迭

情字何解 怎落笔都不对

而我独缺 你一生的了解

弹指岁月 倾城顷刻间烟灭

青石板街 回眸一笑你婉约

恨了没 你摇头轻叹 谁让你蹙着眉

而深闺 徒留胭脂味

人雁南飞 转身一瞥你噙泪

掬一把月 手揽回忆怎么睡

又怎么会 心事密缝绣花鞋针针对怨

若花怨蝶 你会怨着谁

无关风月 我题序等你回

手书无愧 无惧人间是非

雨打蕉叶 有潇潇了几夜

我等春雷 来提醒你爱谁

歌曲解读:

兰亭临帖行书如行云流水 月下门推 心细如你脚步碎”那一段爱情好像如兰亭的行书,纤细,婉约,不羁,似行云流水,却又不乏细腻,有一些青花瓷的味道。但是,你早已经离我而去,那份爱就像碑上残缺的题序,揣摩不定,我的真心要送给谁呀?

“山月不知心里事”,风月又怎么能了解我的失意?爱情不在,因为我不了解你,无法捕捉到你的内心,我该怎么办?只有在碑上题序了。看着那岸边千叠的浪,这却是我的行书!承载着我的爱,只是,写完行书我才发现有空空荡荡的感觉?为什么?情字何解?怎落笔都不对呀,我抓不住你的内心!!!

“又怎么会心事密缝绣花鞋 针针怨怼?”我心中有愤恨万千,只因为没有你。但方文山继承青花瓷的风格,并没有直接点出我心中的悲伤,我是静静的,柔婉的,在碑前题序。只等春雷,惊醒你——也很有“天青色等烟雨,而我再等你”的味道。但青花瓷是一种等待,毕竟彼此相爱,这份爱会继续,只是相见无期。而兰亭序中的爱,是我已经失去的,再等下去,也只是等待一种无奈。因为彼此不了解,所以等待变成了单相思。唉!就把希望寄托在春雷上好了,听到那春雷,你会爱我吗?

字词

修禊事也:举行

修竹:高

列坐其次:依次

虽无丝竹管弦之盛:虽然

品类:自然万物

所以游目骋怀:用来

极视听之娱:穷尽

信:实在

可:值得

第二段所议论的问题是——死生亦大矣。

作者的议论跟前一段是怎样联系的?

明确: 用“人之相与(人的交往),俯仰一世(过得很快)”句承上启下,由此引发对生活的感慨,自然之极。接着作者指出两种生活方式的人,都是在美好的时光中“快然自足,曾不知老之将至”,事过境迁,又留恋于过去的美好时光,即留恋于生之乐 。接着笔锋一转,由生说到死(终期于尽),死即失去美好的生活,多让人心痛。

至此,作者得出“死生之大”的观点是水到渠成。

二、写静者躁者的异同以突出死之“痛”。

第三段表达了作者怎样的感情?

明确:为了证明第二段观点,作者便用自己读古人的体验,并用“若合一契”说明古人也有感于死生,再联系当时士大夫中崇尚虚无的思想(一死生、齐彭殇),并力批其非(为虚诞、为妄作),然后把眼光转向未来,以“后之视今,由今之视昔”、“世殊事异------其致一也”,把话题巧妙地引到诗集的编成和意义上来,意义即使“后之览者”亦有感于死生之大。

三、表明文章是为批评名士之虚无的思想观念而作的,并以“死生亦大矣”的观点来警醒“后之览者”。

作者思想情感

思想观点——————死生亦大矣。

思想情感

乐

痛

悲

怎样看待作者的思想感情?

明确: 作者不为玄学家们的论凋所蔽,阐明他的生死观,是他性格旷达的表现;但他毕竟生活在国势日衰的东晋时期,士大夫们大多意志消沉,不求进取,对他也不能说没有影响,因此文中出现了低沉的调子,例如以“修短随化,终期于尽”说死,这是难以苛求的。

课文鉴赏

1、借题发挥,立意高远。

由一次普通的游宴活动谈到了他的生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

2、文笔洗练,自然有致。

本文仅325字,先记兰亭之会的概况,后就生死问题发表议论;虽是书序,却以抒情笔调出之,淋漓满纸,美不胜收;加以文笔洗练(简练利落),自然有致,更足以发人深思。

兰 亭 集 序 王羲之

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

关于“天干”和“地支”:

天干:甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

地支:子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

2002年为壬午 年,2000年为( )年;2003年为( )年;1998年为( )年。

形作名:贤士

形作名:年少的,年长的。

带:名作动:围绕。 流:使动:使……流动

游:使动:使……舒展。 骋:使……开畅。

觞:名作动,饮酒。 极:形作动:穷尽。

句式:仰观(大)宇宙,俯察(盛)品类。 【定语后置】

讨论:这两个自然段表达了作者什么样的感情?试用原文中的一个字概括 。

乐从何来?

良辰

天朗气清

暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞 ,咏而归 。

暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。

暮春之初

美景

特点:色调淡雅,洗尽铅华,如写竹,只言其“修”而弃其翠绿;写水,只言其“清”而弃其碧波。作者笔势从容沉稳、可见心境之淡雅。在这里物我同化,是非顿消,心境澄明。信可乐也。

“有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”

一、写兰亭集会的盛况以突出生之“乐”

文章的第一段较具体地写了兰亭集会的盛况。

第一句交代了集会的时间、地点及目的;第二句交代了与会的人物;第三句写了兰亭之优雅的环境;第四句写盛会上人们的活动情况;第五句写晴和的天气;第六句抒发感慨。

六句中有些是惯常的必要的交代,有写自然造化之美,有些却是写集会的“盛况”。名士们在晴朗的天空下,感受着和煦的春风,可远眺可近观可仰视可俯察,流觞曲水,饮酒赋诗,畅叙幽情,何其痛哉!快哉!乐哉!而“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,其作用在于“游目骋怀”“极视听之娱”。这里在抒发了生之快乐的同时,又表达一种旷达的心境。

本段以写盛会始,以抒感慨终;以做“修禊”为名,以行快乐为实。 ?

二、写静者躁者的异同以突出死之“痛”

文章的第二段写了两种人,一个是喜欢“静”的人,一个是喜欢“躁”的人。前者“取诸怀抱,晤言一室之内”,后者“因寄所托,放浪形骸之外”,性格乃至行为上有很大的不同。但两者又有惊人的相似之处:“当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。”快乐的时候,得意忘形,感觉不到自己在悄悄地衰老,等对高兴的事物感到了厌倦,感慨就自然而然地产生了。

感慨有两个:一是“向之所欣,俯仰之间,已为陈述”;

二是“修短随化,终期于尽”。

它告诉我们三点:

1.事物有生就有灭,有乐就有悲;

2.事物由生到灭,由乐到悲,其时间很短暂,倏忽之间,正如白驹之过隙;

3.生命之长短之存灭,不是主观所能左右的,它取决于自然的造化。

即:生命是何其宝贵!因此,作者才引用古训“死生亦大矣”;正因如此,所以作者慨叹:“岂不痛哉!”

三、文章为批评名士之虚无的思想观念而作

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

对此,作者作了委婉的批评。

生和死是两码事,不能等同起来。生有各种各样的生,有的人活得窝窝囊囊,有的人活得志得意足;死也有各种各样的死,有的人死得默默无闻,有的人死得轰轰烈烈。司马迁说:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”臧克家说:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”毛泽东说:“生的伟大,死的光荣。”……生与死怎么可以等同呢 正如作者所说的:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”作者这样写,表明了他对生死问题的看重,他是想以此来启发那些思想糊涂的所谓名士,不要让生命轻易地从自己的身边悄悄逝去。