古诗词诵读《春江花月夜》课件(共51张PPT)2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《春江花月夜》课件(共51张PPT)2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

春江花月夜

《春江花月夜》一诗“孤篇盖全唐”、“盛唐第一诗” 、“春风第一花” 、“孤篇横绝,竟为大家”。

被闻一多先生誉为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”。

【古今评说】

这是一篇长篇歌行,采用的是乐府旧题。

【学习目标】

1. 流畅诵读,感悟诗歌。

2. 分析本诗感情表达的层次结构,体会画面美、情感美、哲理美的融合。

3. 分析古典诗歌中的特定意象。

【作者介绍】 知人

《春江花月夜》是一片脍炙人口的名作。沿用

乐府旧题,但作者赋予了它全新的内容,将画意、

诗情与对宇宙奥秘和人生哲理的体察融为一体。

创造出情景交融、玲珑透彻的诗境。

被闻一多先生誉为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”

【作者介绍】

张若虚(约660-约720),扬州人,唐代诗人。曾以“文词俊秀”而名显长安,与贺知章、包融、张旭并称“吴中四士”。仅《全唐诗》录存《代答闺梦还》、《春江花月夜》两首。

《春江花月夜》一千多年来为世人所倾倒,诗人因此名垂后世。

【背景介绍】 论世

在一个月朗风清、春暖花开的夜晚,作者

漫步在江边。他仰望挂在江边的一轮皎月,沐浴

着湿润的江风,面对滚滚流去的江水,嗅着淡淡

的花香,不禁在景色中沉醉。于是他感慨万千,

诗兴大发,临江赋诗,从月生写到月落,以“春、

江、花、月、夜”为背景,抒发孤舟游子的相思

之情和明月楼中思妇的相思之苦。探索人生哲理

和宇宙奥秘。

置身诗境:

诗歌 读

美

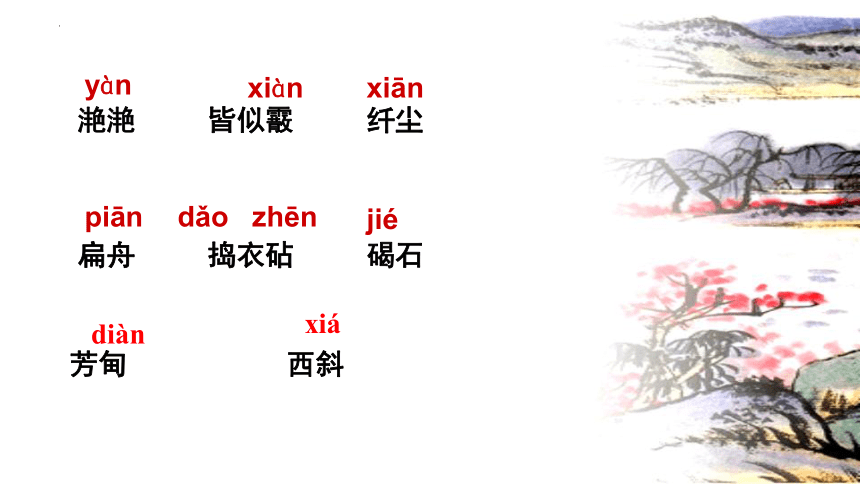

基础知识

滟滟 皆似霰 纤尘

扁舟 捣衣砧 碣石

yàn

xiàn

xiān

piān

dǎo zhēn

jié

芳甸 西斜

diàn

xiá

文章标题点出几种意象?

春、江、花、月、夜

思考题1:

春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,

何处春江无月明! 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰;

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。江天一色无纤尘,

皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月 江月何年初照人?

人生代代无穷已,江月年年望相似。不知江月待何人,

但见长江送流水。白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子 何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊,

应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度,

鱼龙潜跃水成文。昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾,

碣石潇湘无限路。不知乘月几人归,落月摇情满江树。

春江花月夜

这些意象中重点强调哪一个意象?请欣赏全诗,并思考课文写了它的哪几种状态

提问2:

以“春、江、花、月、夜”五字逐步展开,构成一幅天地一体、色彩绚丽的完整图画。

以“月生——月照——月斜——月落”为外在线索 ,呈现出月下静谧、朦胧、纯净、澄澈的优美意境。展现出一幅充满人生哲理与生活情趣的画卷。

月

春江月景—欣赏诗的景物美

缘景明情:

1、读诗歌前八句。

思考:诗歌写到了哪些意象?意境有何特点?写景的顺序是什么?

春 江 潮 水 连 海 平,

海 上 明 月 共 潮 生。

滟 滟 随 波 千 万 里,

何 处 春 江 无 月 明。

江 流 宛 转 绕 芳 甸,

月 照 花 林 皆 似 霰。

空 里 流 霜 不 觉 飞,

汀 上 白 沙 看 不 见。

欣

赏

景

物

美

春江潮水连海平,海上明月共潮生。

江潮连海,月共潮生。这里的“海”是虚指。江潮浩瀚无垠,仿佛和大海连在一起,气势宏伟,意境阔大;这时一轮明月随潮涌生,景象壮观。

滟滟随波千万里,

何处春江无月明。

月光闪耀千万里之遥,在这美丽的春夜,哪一条江流不在你的光华里翻腾飞跃呢!——境界更为阔大。

江流宛转绕芳甸,

月照花林皆似霰。

比喻,江水弯弯曲曲地绕过花草遍生的原野,月色泻在花树上,像撒上了一层洁白的雪——素洁的画面,

用雪珠比喻月光的皎洁,以花林似霰侧面烘托月光——烘花托月。

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见

整个天空一片白茫茫的,恍如铺开了凝滞不飞的白霜。再看那沙滩呵,只有一片雪亮的月光,哪里还见沙砾的影子!

手法:以月中人对月光的观察感觉来极力烘托明月铺天盖地的光亮:月光荡涤了世间万物的五光十色,将大千世界浸染成梦幻一样的银辉色,因而“流霜不觉飞”,“白沙看不见”,浑然只有皎洁明亮的月光存在——皎洁、明亮。

2、请展开想象与联想,用自己的语言描绘诗歌前八句的画面。

春江的潮水涌动,仿佛和大海连在一起,气势宏伟,这时一轮明月伴着潮头冉冉而升,潮水走到哪里,月光跟到那里,哪一处春江不在明月的朗照之中!江水弯弯曲曲地绕过花草遍地的春之原野,明月随江水而来,把她的光辉投到花林上,仿佛给花林撒上了一层雪珠儿。月光皎洁,恍如铺开了凝滞不飞的白霜。在皎洁的月光下,江滩的白沙也分辨不清了。

空明澄澈

,美妙绝伦

人生哲思—领悟诗的哲理美

面对清明澄澈的天地宇宙,仿佛使人进入了一个纯净的世界,诗人伫立江畔,仰望明月,不禁遐思冥想,引发了作者的人生思考。

第二部分:哲理美

江天一色无纤尘,

皎皎空中 孤月轮。

江畔何人初见月?

江月何年初照人?

人生代代无穷已,

江月年年只相似。

不知江月 待 何人,

但见长江送流水。

一、面对良辰美景,引发了作者怎么样的遐想?

从描写景色转向观照人生,人生短暂、宇宙无穷的惆怅——哲理美

二、名句赏析——哀而不伤,忧愁而不悲伤。

三、请找出承接上文与启发下文的文字。

月下沉思图

面对相似的江月,虽有代代人生,然相对于整个广袤、永恒的宇宙,小小的“个体人生”却又是那么的渺小、短暂。

苏轼:哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜。

曹操:对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

人生哲理:人生短暂,宇宙永恒

宇宙永恒,明月常在,人的生命却何其短暂,但是整个人类却是代代相传,无穷无尽,与明月共存于天地之间,因此充满的是作者乐观的态度。

基调是哀而不伤、郁而不堕,充满的是作者乐观的态度。是盛唐之音在诗人心中的回响。

相思愁情—鉴赏诗的情感美

随着时间的流逝,夜色渐浓,心里的感伤之情也越来越浓,这种美景和人生思考触动了诗人的情感,是如何来写的?

.

鉴

赏

情

感

美

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。

可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

总写离愁

思妇怀远

游子思归

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。

可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。

比兴,此四句总写春江花月夜中思妇与游子两地思念。

青枫浦:一名双枫浦。这里泛指离别地点。

胜: 能承担,能承受。

扁舟子:飘泊江湖的游子。

可怜楼上月徘徊,

应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,

捣衣砧上拂还来。

徘徊:指月影移动。

离人:指思妇。

玉户:指思妇居室。

捣:反复捶击。

思妇怀人

赏析“徘徊”一词的表达作用。

(1)拟人手法,写出月游移不定的动态。

(2)赋予月亮人的灵性,它似乎也为思妇而伤心、对她怜悯,不忍离去。

(3)与后文的“卷不去”、“拂还来”相呼应,写出月亮的不忍之心。但此种做法却惹得思妇更为思念。借事抒情。

思妇怀人

此时相望不相闻,

愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,

鱼龙潜跃水成文。

逐:追随。

月华:月光。

光不度:意谓飞不过这片无尽的月光,也就是书信不到之意。度,越过。

潜:在水下活动。

文。通“纹”,波纹。

向以传信为任的鱼雁,如今也无法传递音讯──该又平添几重愁苦!

总结:心理描写:运用浪漫主义手法含蓄细腻地表达思妇的无限愁思。

昨夜闲潭梦落花,

可怜春半不还家

江水流春去欲尽,

江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,

碣石潇湘无限路。

闲潭:幽静的水潭。

可怜:可惜

沉沉:深沉的样子。

碣石:指北方。

潇湘:指南方。

乘月:随着月色。

游

子

思

家

后八句描写的是游子想家,通过哪些意象,抒发什么感情?

“扁舟子”连做梦也念念归家──花落幽潭,春光将老,人还远隔天涯,情何以堪!江水流春,流去的不仅是自然的春天,也是游子的青春、幸福和憧憬。江潭落月,更衬托出他凄苦的寞寞之情。沉沉的海雾隐遮了落月;碣石、潇湘,天各一方,道路是多么遥远。“沉沉”二字加重地渲染了他的孤寂:“无限路”也就无限地加深了他的乡思。他思忖:在这美好的春江花月之夜,不知有几人能乘月归回自己的家乡!他那无着无落的离情,伴着残月之光,洒满在江边的树林之上……

诗人用落花、流水、残月来烘托他的思归之情。

“欲向相思处,花开花落时。”

薛涛《春望词》四首之一

“无可奈何花落去,似曾相识燕归来。”

晏殊《浣溪纱》

“落花人独立,微雨燕双飞。”

晏几道《临江仙》

“春恨秋愁皆自惹,花容月貌为谁妍?”

《红楼梦》

“流水落花春去也,天上人间。”

李煜《浪淘沙》

落花

年光流转

红颜易老

生命无常

落花

综观中国诗歌史,写花开的少,写花落的多。飘零的落花中,弥漫着春光不再、青春不再、美人迟暮的感慨与恐惧。缤纷的落花是中国古典诗歌伤春主题的核心意象。以落花为媒介,用优美流畅的语言来表达对年光流转、红颜易老、生命无常的感叹,几乎涵盖了后世落花意象的所有意义。

“子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜。”

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”

“千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流。”

“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”

《论语》

苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

辛弃疾《南乡子》

李煜《虞美人》

江水

人类的渺小——浩渺宇宙(空间)

人生短暂——历史长河 (时间)

讨论:月的意蕴非常的丰富,单单是本诗就表达了多种感情,结合诗句谈谈都表达了那些感情?

春江潮水连海平,

海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,

何处春江无月明。

江流宛转绕芳甸,

月照花林皆似霰。

美丽之月

月出惊山鸟,时鸣春涧中。——王维《鸟鸣涧》

明月松间照,清泉石上流。——王维《山居秋暝》

★营造宁静、美好之境

表现美好的、纯洁无暇的感情

人生代代无穷已,

江月年年望相似。

不知江月待何人,

但见长江送流水。

淮水东边旧时月,

夜深还过女墙来。

今人不见古时月,

今月曾经照古人。

永恒时空之月

古人今人若流水,共看明月皆如此。——李白《把酒问月》

逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。……惟江上之清风,与山间之明月,……是造物主之无尽藏也,

★时光流逝,宇宙永恒,对人生哲理的思考。

何处相思明月楼

别离愁苦之月

可怜楼上月徘徊,

应照离人妆镜台。

此时相望不相闻,

愿逐月华流照君。

千里相思之月

海上生明月,天涯共此时。

今宵酒醒何处,杨柳岸、晓风残月。

举头望明月,低头思故乡。——李白《静夜思》

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

秦时明月汉时关,万里长征人未还。——王昌龄《出塞》

明月照高楼,流光正徘徊。

雁字回时,月满西楼 。

★代表着孤独和哀怨,寄托着思乡怀远之情

月亮在中国文化中象征意义十分丰富。

她是美丽的象征,创造了许多优美的审美意境;同时,月亮也是人类相思情感的载体,她寄托了恋人间的相思,表达了人们对故乡和亲人朋友的怀念。

在失意者的笔下,月亮又有了失意的象征,引发了许多失意文人的空灵情怀。

那高悬于天际的月亮,也引发了人们的哲理思考,因而成为永恒的象征。

“月”在不同情境下的意蕴异彩纷呈

1、描绘月亮的清幽, “明月松间照,清泉石上流”。(王维《山居秋暝》)

2、寄托相思之情, “举头望明月,低头思故乡”。(李白《静夜思》)

3、表达悲苦之情, “画图省识春风面,环佩空归月夜魂”。(杜甫《咏怀古迹》)

4、表达高洁的志向, “举杯邀明月,对影成三人”。(李白《月下独酌》) “薄帷鉴明月,清风吹我襟。”

5、引发人生的思考, “人生代代无穷已,江月年年只相似”。(张若虚《春江花月夜》)

诵读全诗,整体感知

思考:

(1)春、江、花、月、夜五个意象,哪个意象是全诗的纽带,围绕这个意象梳理出诗的结构。

读一读,看一看诗中写的“月”有变化吗?写月怎样?试找出相应的诗句。

升起

——

高照

——

西斜

——

坠落

全诗以月为主体,紧扣月下的春、江、花,月是诗中生命的纽带,统摄全诗。月——全诗的灵魂

海上明月共潮生——皎皎空中孤月轮——江潭落月复西斜——落月摇情满江树

回顾全诗结构

春 江 花 月 夜 月下之景 月色无垠 月色纯净 画意

月下之思 人生无尽 宇宙永恒 哲理

月下之情 思妇怀远 游子思归 诗情

(1——8句)

(9——16)

(17——36)

这是一首即景抒情诗。

诗人细致地描绘了江南春江花月之夜清幽静谧的自然景色,并由此而生发出对宇宙无穷、人生短促的思索和对明月今宵、游子思妇却天各一方的惋惜。

内容总结

一、诗中多处用了比喻

“月照花林皆似霰” (明喻)生动地再现了月光之下,花林一片白蒙蒙的绮丽景象,并与下一句把月光比喻成霜构成有机的联系。“空里流霜不觉飞” (借喻),是抬头仰望所见。由花林似霰,进而联想到月光如霜。虽则如霜,却只觉得它像水似的“流”,而不觉得它像霜那样“飞”,写出了月光的柔和细腻。

艺术特色

二、暗示手法抒写相思之情

“白云一片去悠悠”暗示游子远去,“月徘徊”暗示思妇徘徊楼台、望月思人;月照“妆镜台”暗示思妇对镜伤怀;月光“卷不去”、“拂还来”暗示相思之情缠绵悱恻、难以排遣;“梦落花”暗示春将尽;“落月复西斜”暗示游子夜夜望月思归等等,都使人与物、情与景达到了水乳交融的境界。

三、运用拟人手法

“不知江月待何人,但见长江送流水”两句中的“待”、“送” 两字,运用了拟人化手法。把月亮写得很有感情,为了见到它期待的人,可以年年长明不衰。诗人由仰望月轮,又低头见长江“送”走的一江春水。人生、人的青春,不就是被这滔滔流水“送”走的吗?

“可怜楼上月徘徊”,“徘徊”将明月拟人化,既写出明月光影明灭的自然属性,又将明月人性化,它好像怜悯思妇的孤独寂寞,因而陪伴在思妇身旁,久久徘徊,不忍离去。

人多情而物无情,运用拟人手法,将人的感情移植到物身上,使物也饱含深情。

这首诗从月升写到月落,把现实的情景和诗中人物的梦境结合在一起,写得迷离恍惚,气氛朦胧。诗的感情随着月下景物的推移逐渐展开、变化,忽此忽彼,亦虚亦实,跳动着,断续着。有时让人觉得难以把握,但又觉得有深邃的东西在里边,值得深入发掘。这就是人生的短暂,离别的痛苦,以及青春的美丽。

四、虚实相生、情景交融

五、构思精巧

以“月”为中心,纵横联系,作为抒情写景的线索,作者一面以明月初升到坠落的过程作为全诗起止的外在线索,一面以月亮为景物描写的主体和抒写离情别绪的依托,使全诗显得神气凝聚,浑然一体。

春江花月夜

《春江花月夜》一诗“孤篇盖全唐”、“盛唐第一诗” 、“春风第一花” 、“孤篇横绝,竟为大家”。

被闻一多先生誉为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”。

【古今评说】

这是一篇长篇歌行,采用的是乐府旧题。

【学习目标】

1. 流畅诵读,感悟诗歌。

2. 分析本诗感情表达的层次结构,体会画面美、情感美、哲理美的融合。

3. 分析古典诗歌中的特定意象。

【作者介绍】 知人

《春江花月夜》是一片脍炙人口的名作。沿用

乐府旧题,但作者赋予了它全新的内容,将画意、

诗情与对宇宙奥秘和人生哲理的体察融为一体。

创造出情景交融、玲珑透彻的诗境。

被闻一多先生誉为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”

【作者介绍】

张若虚(约660-约720),扬州人,唐代诗人。曾以“文词俊秀”而名显长安,与贺知章、包融、张旭并称“吴中四士”。仅《全唐诗》录存《代答闺梦还》、《春江花月夜》两首。

《春江花月夜》一千多年来为世人所倾倒,诗人因此名垂后世。

【背景介绍】 论世

在一个月朗风清、春暖花开的夜晚,作者

漫步在江边。他仰望挂在江边的一轮皎月,沐浴

着湿润的江风,面对滚滚流去的江水,嗅着淡淡

的花香,不禁在景色中沉醉。于是他感慨万千,

诗兴大发,临江赋诗,从月生写到月落,以“春、

江、花、月、夜”为背景,抒发孤舟游子的相思

之情和明月楼中思妇的相思之苦。探索人生哲理

和宇宙奥秘。

置身诗境:

诗歌 读

美

基础知识

滟滟 皆似霰 纤尘

扁舟 捣衣砧 碣石

yàn

xiàn

xiān

piān

dǎo zhēn

jié

芳甸 西斜

diàn

xiá

文章标题点出几种意象?

春、江、花、月、夜

思考题1:

春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,

何处春江无月明! 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰;

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。江天一色无纤尘,

皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月 江月何年初照人?

人生代代无穷已,江月年年望相似。不知江月待何人,

但见长江送流水。白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子 何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊,

应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度,

鱼龙潜跃水成文。昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾,

碣石潇湘无限路。不知乘月几人归,落月摇情满江树。

春江花月夜

这些意象中重点强调哪一个意象?请欣赏全诗,并思考课文写了它的哪几种状态

提问2:

以“春、江、花、月、夜”五字逐步展开,构成一幅天地一体、色彩绚丽的完整图画。

以“月生——月照——月斜——月落”为外在线索 ,呈现出月下静谧、朦胧、纯净、澄澈的优美意境。展现出一幅充满人生哲理与生活情趣的画卷。

月

春江月景—欣赏诗的景物美

缘景明情:

1、读诗歌前八句。

思考:诗歌写到了哪些意象?意境有何特点?写景的顺序是什么?

春 江 潮 水 连 海 平,

海 上 明 月 共 潮 生。

滟 滟 随 波 千 万 里,

何 处 春 江 无 月 明。

江 流 宛 转 绕 芳 甸,

月 照 花 林 皆 似 霰。

空 里 流 霜 不 觉 飞,

汀 上 白 沙 看 不 见。

欣

赏

景

物

美

春江潮水连海平,海上明月共潮生。

江潮连海,月共潮生。这里的“海”是虚指。江潮浩瀚无垠,仿佛和大海连在一起,气势宏伟,意境阔大;这时一轮明月随潮涌生,景象壮观。

滟滟随波千万里,

何处春江无月明。

月光闪耀千万里之遥,在这美丽的春夜,哪一条江流不在你的光华里翻腾飞跃呢!——境界更为阔大。

江流宛转绕芳甸,

月照花林皆似霰。

比喻,江水弯弯曲曲地绕过花草遍生的原野,月色泻在花树上,像撒上了一层洁白的雪——素洁的画面,

用雪珠比喻月光的皎洁,以花林似霰侧面烘托月光——烘花托月。

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见

整个天空一片白茫茫的,恍如铺开了凝滞不飞的白霜。再看那沙滩呵,只有一片雪亮的月光,哪里还见沙砾的影子!

手法:以月中人对月光的观察感觉来极力烘托明月铺天盖地的光亮:月光荡涤了世间万物的五光十色,将大千世界浸染成梦幻一样的银辉色,因而“流霜不觉飞”,“白沙看不见”,浑然只有皎洁明亮的月光存在——皎洁、明亮。

2、请展开想象与联想,用自己的语言描绘诗歌前八句的画面。

春江的潮水涌动,仿佛和大海连在一起,气势宏伟,这时一轮明月伴着潮头冉冉而升,潮水走到哪里,月光跟到那里,哪一处春江不在明月的朗照之中!江水弯弯曲曲地绕过花草遍地的春之原野,明月随江水而来,把她的光辉投到花林上,仿佛给花林撒上了一层雪珠儿。月光皎洁,恍如铺开了凝滞不飞的白霜。在皎洁的月光下,江滩的白沙也分辨不清了。

空明澄澈

,美妙绝伦

人生哲思—领悟诗的哲理美

面对清明澄澈的天地宇宙,仿佛使人进入了一个纯净的世界,诗人伫立江畔,仰望明月,不禁遐思冥想,引发了作者的人生思考。

第二部分:哲理美

江天一色无纤尘,

皎皎空中 孤月轮。

江畔何人初见月?

江月何年初照人?

人生代代无穷已,

江月年年只相似。

不知江月 待 何人,

但见长江送流水。

一、面对良辰美景,引发了作者怎么样的遐想?

从描写景色转向观照人生,人生短暂、宇宙无穷的惆怅——哲理美

二、名句赏析——哀而不伤,忧愁而不悲伤。

三、请找出承接上文与启发下文的文字。

月下沉思图

面对相似的江月,虽有代代人生,然相对于整个广袤、永恒的宇宙,小小的“个体人生”却又是那么的渺小、短暂。

苏轼:哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜。

曹操:对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

人生哲理:人生短暂,宇宙永恒

宇宙永恒,明月常在,人的生命却何其短暂,但是整个人类却是代代相传,无穷无尽,与明月共存于天地之间,因此充满的是作者乐观的态度。

基调是哀而不伤、郁而不堕,充满的是作者乐观的态度。是盛唐之音在诗人心中的回响。

相思愁情—鉴赏诗的情感美

随着时间的流逝,夜色渐浓,心里的感伤之情也越来越浓,这种美景和人生思考触动了诗人的情感,是如何来写的?

.

鉴

赏

情

感

美

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。

可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

总写离愁

思妇怀远

游子思归

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。

可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。

比兴,此四句总写春江花月夜中思妇与游子两地思念。

青枫浦:一名双枫浦。这里泛指离别地点。

胜: 能承担,能承受。

扁舟子:飘泊江湖的游子。

可怜楼上月徘徊,

应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,

捣衣砧上拂还来。

徘徊:指月影移动。

离人:指思妇。

玉户:指思妇居室。

捣:反复捶击。

思妇怀人

赏析“徘徊”一词的表达作用。

(1)拟人手法,写出月游移不定的动态。

(2)赋予月亮人的灵性,它似乎也为思妇而伤心、对她怜悯,不忍离去。

(3)与后文的“卷不去”、“拂还来”相呼应,写出月亮的不忍之心。但此种做法却惹得思妇更为思念。借事抒情。

思妇怀人

此时相望不相闻,

愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,

鱼龙潜跃水成文。

逐:追随。

月华:月光。

光不度:意谓飞不过这片无尽的月光,也就是书信不到之意。度,越过。

潜:在水下活动。

文。通“纹”,波纹。

向以传信为任的鱼雁,如今也无法传递音讯──该又平添几重愁苦!

总结:心理描写:运用浪漫主义手法含蓄细腻地表达思妇的无限愁思。

昨夜闲潭梦落花,

可怜春半不还家

江水流春去欲尽,

江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,

碣石潇湘无限路。

闲潭:幽静的水潭。

可怜:可惜

沉沉:深沉的样子。

碣石:指北方。

潇湘:指南方。

乘月:随着月色。

游

子

思

家

后八句描写的是游子想家,通过哪些意象,抒发什么感情?

“扁舟子”连做梦也念念归家──花落幽潭,春光将老,人还远隔天涯,情何以堪!江水流春,流去的不仅是自然的春天,也是游子的青春、幸福和憧憬。江潭落月,更衬托出他凄苦的寞寞之情。沉沉的海雾隐遮了落月;碣石、潇湘,天各一方,道路是多么遥远。“沉沉”二字加重地渲染了他的孤寂:“无限路”也就无限地加深了他的乡思。他思忖:在这美好的春江花月之夜,不知有几人能乘月归回自己的家乡!他那无着无落的离情,伴着残月之光,洒满在江边的树林之上……

诗人用落花、流水、残月来烘托他的思归之情。

“欲向相思处,花开花落时。”

薛涛《春望词》四首之一

“无可奈何花落去,似曾相识燕归来。”

晏殊《浣溪纱》

“落花人独立,微雨燕双飞。”

晏几道《临江仙》

“春恨秋愁皆自惹,花容月貌为谁妍?”

《红楼梦》

“流水落花春去也,天上人间。”

李煜《浪淘沙》

落花

年光流转

红颜易老

生命无常

落花

综观中国诗歌史,写花开的少,写花落的多。飘零的落花中,弥漫着春光不再、青春不再、美人迟暮的感慨与恐惧。缤纷的落花是中国古典诗歌伤春主题的核心意象。以落花为媒介,用优美流畅的语言来表达对年光流转、红颜易老、生命无常的感叹,几乎涵盖了后世落花意象的所有意义。

“子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜。”

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”

“千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流。”

“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”

《论语》

苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

辛弃疾《南乡子》

李煜《虞美人》

江水

人类的渺小——浩渺宇宙(空间)

人生短暂——历史长河 (时间)

讨论:月的意蕴非常的丰富,单单是本诗就表达了多种感情,结合诗句谈谈都表达了那些感情?

春江潮水连海平,

海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,

何处春江无月明。

江流宛转绕芳甸,

月照花林皆似霰。

美丽之月

月出惊山鸟,时鸣春涧中。——王维《鸟鸣涧》

明月松间照,清泉石上流。——王维《山居秋暝》

★营造宁静、美好之境

表现美好的、纯洁无暇的感情

人生代代无穷已,

江月年年望相似。

不知江月待何人,

但见长江送流水。

淮水东边旧时月,

夜深还过女墙来。

今人不见古时月,

今月曾经照古人。

永恒时空之月

古人今人若流水,共看明月皆如此。——李白《把酒问月》

逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。……惟江上之清风,与山间之明月,……是造物主之无尽藏也,

★时光流逝,宇宙永恒,对人生哲理的思考。

何处相思明月楼

别离愁苦之月

可怜楼上月徘徊,

应照离人妆镜台。

此时相望不相闻,

愿逐月华流照君。

千里相思之月

海上生明月,天涯共此时。

今宵酒醒何处,杨柳岸、晓风残月。

举头望明月,低头思故乡。——李白《静夜思》

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

秦时明月汉时关,万里长征人未还。——王昌龄《出塞》

明月照高楼,流光正徘徊。

雁字回时,月满西楼 。

★代表着孤独和哀怨,寄托着思乡怀远之情

月亮在中国文化中象征意义十分丰富。

她是美丽的象征,创造了许多优美的审美意境;同时,月亮也是人类相思情感的载体,她寄托了恋人间的相思,表达了人们对故乡和亲人朋友的怀念。

在失意者的笔下,月亮又有了失意的象征,引发了许多失意文人的空灵情怀。

那高悬于天际的月亮,也引发了人们的哲理思考,因而成为永恒的象征。

“月”在不同情境下的意蕴异彩纷呈

1、描绘月亮的清幽, “明月松间照,清泉石上流”。(王维《山居秋暝》)

2、寄托相思之情, “举头望明月,低头思故乡”。(李白《静夜思》)

3、表达悲苦之情, “画图省识春风面,环佩空归月夜魂”。(杜甫《咏怀古迹》)

4、表达高洁的志向, “举杯邀明月,对影成三人”。(李白《月下独酌》) “薄帷鉴明月,清风吹我襟。”

5、引发人生的思考, “人生代代无穷已,江月年年只相似”。(张若虚《春江花月夜》)

诵读全诗,整体感知

思考:

(1)春、江、花、月、夜五个意象,哪个意象是全诗的纽带,围绕这个意象梳理出诗的结构。

读一读,看一看诗中写的“月”有变化吗?写月怎样?试找出相应的诗句。

升起

——

高照

——

西斜

——

坠落

全诗以月为主体,紧扣月下的春、江、花,月是诗中生命的纽带,统摄全诗。月——全诗的灵魂

海上明月共潮生——皎皎空中孤月轮——江潭落月复西斜——落月摇情满江树

回顾全诗结构

春 江 花 月 夜 月下之景 月色无垠 月色纯净 画意

月下之思 人生无尽 宇宙永恒 哲理

月下之情 思妇怀远 游子思归 诗情

(1——8句)

(9——16)

(17——36)

这是一首即景抒情诗。

诗人细致地描绘了江南春江花月之夜清幽静谧的自然景色,并由此而生发出对宇宙无穷、人生短促的思索和对明月今宵、游子思妇却天各一方的惋惜。

内容总结

一、诗中多处用了比喻

“月照花林皆似霰” (明喻)生动地再现了月光之下,花林一片白蒙蒙的绮丽景象,并与下一句把月光比喻成霜构成有机的联系。“空里流霜不觉飞” (借喻),是抬头仰望所见。由花林似霰,进而联想到月光如霜。虽则如霜,却只觉得它像水似的“流”,而不觉得它像霜那样“飞”,写出了月光的柔和细腻。

艺术特色

二、暗示手法抒写相思之情

“白云一片去悠悠”暗示游子远去,“月徘徊”暗示思妇徘徊楼台、望月思人;月照“妆镜台”暗示思妇对镜伤怀;月光“卷不去”、“拂还来”暗示相思之情缠绵悱恻、难以排遣;“梦落花”暗示春将尽;“落月复西斜”暗示游子夜夜望月思归等等,都使人与物、情与景达到了水乳交融的境界。

三、运用拟人手法

“不知江月待何人,但见长江送流水”两句中的“待”、“送” 两字,运用了拟人化手法。把月亮写得很有感情,为了见到它期待的人,可以年年长明不衰。诗人由仰望月轮,又低头见长江“送”走的一江春水。人生、人的青春,不就是被这滔滔流水“送”走的吗?

“可怜楼上月徘徊”,“徘徊”将明月拟人化,既写出明月光影明灭的自然属性,又将明月人性化,它好像怜悯思妇的孤独寂寞,因而陪伴在思妇身旁,久久徘徊,不忍离去。

人多情而物无情,运用拟人手法,将人的感情移植到物身上,使物也饱含深情。

这首诗从月升写到月落,把现实的情景和诗中人物的梦境结合在一起,写得迷离恍惚,气氛朦胧。诗的感情随着月下景物的推移逐渐展开、变化,忽此忽彼,亦虚亦实,跳动着,断续着。有时让人觉得难以把握,但又觉得有深邃的东西在里边,值得深入发掘。这就是人生的短暂,离别的痛苦,以及青春的美丽。

四、虚实相生、情景交融

五、构思精巧

以“月”为中心,纵横联系,作为抒情写景的线索,作者一面以明月初升到坠落的过程作为全诗起止的外在线索,一面以月亮为景物描写的主体和抒写离情别绪的依托,使全诗显得神气凝聚,浑然一体。