2023年部编版历史中考预测卷(一)(安徽专用)含解析

文档属性

| 名称 | 2023年部编版历史中考预测卷(一)(安徽专用)含解析 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 956.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-28 16:49:27 | ||

图片预览

文档简介

2023年部编版历史中考预测卷(一)

(安徽专用)

温馨提示:

1.历史试卷满分70分,历史、道德与法治的考试时间共120分钟。

2.答题过程中可以参考教科书和其他资料。请独立思考,诚信答题。

一、单项选择(本大题共15小题,每小题2分,共30分)

1.战国时期,某学派提出“古者圣王之为政,列德而尚贤,虽在农与工肆之人,有能则举之”。这一学派是( )

A.儒家 B.道家 C.法家 D.墨家

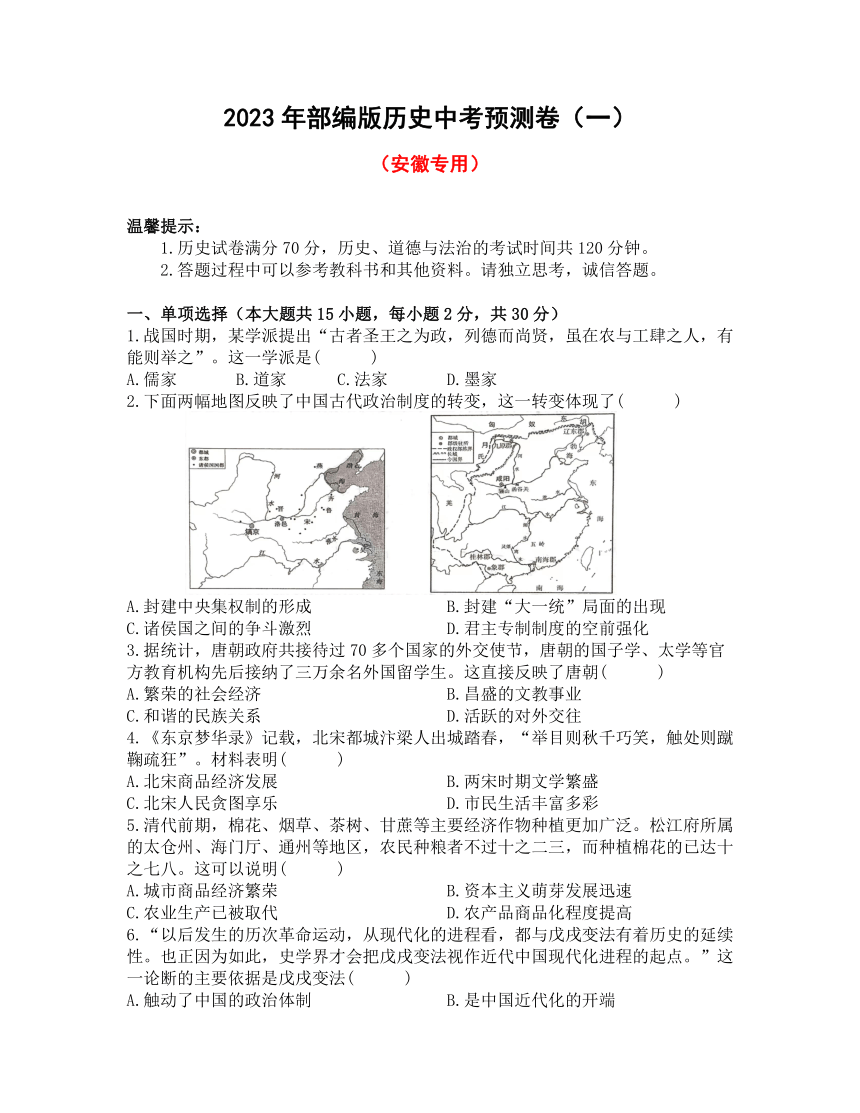

2.下面两幅地图反映了中国古代政治制度的转变,这一转变体现了( )

A.封建中央集权制的形成 B.封建“大一统”局面的出现

C.诸侯国之间的争斗激烈 D.君主专制制度的空前强化

3.据统计,唐朝政府共接待过70多个国家的外交使节,唐朝的国子学、太学等官方教育机构先后接纳了三万余名外国留学生。这直接反映了唐朝( )

A.繁荣的社会经济 B.昌盛的文教事业

C.和谐的民族关系 D.活跃的对外交往

4.《东京梦华录》记载,北宋都城汴梁人出城踏春,“举目则秋千巧笑,触处则蹴鞠疏狂”。材料表明( )

A.北宋商品经济发展 B.两宋时期文学繁盛

C.北宋人民贪图享乐 D.市民生活丰富多彩

5.清代前期,棉花、烟草、茶树、甘蔗等主要经济作物种植更加广泛。松江府所属的太仓州、海门厅、通州等地区,农民种粮者不过十之二三,而种植棉花的已达十之七八。这可以说明( )

A.城市商品经济繁荣 B.资本主义萌芽发展迅速

C.农业生产已被取代 D.农产品商品化程度提高

6.“以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的延续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国现代化进程的起点。”这一论断的主要依据是戊戌变法( )

A.触动了中国的政治体制 B.是中国近代化的开端

C.推翻了封建君主专制 D.改变了中国的社会性质

7.1918年下半年,李大钊先后发表多篇文章,用马克思主义观点分析和歌颂俄国十月革命。1920年3月,北京大学组织了“马克思主义研究会”,翻译和研究马克思主义的文章。这说明( )

A.中国知识分子普遍接受了马克思主义

B.北京大学是中国马克思主义研究中心

C.十月革命丰富和发展了马克思主义

D.马克思主义在中国逐渐得到传播

8.“晴天霹雳一声响,布棚下面创辉煌。打土豪,烧地契,喜笑颜开分田地。共产党使咱翻了身,咱要报答共产党的恩;去支前,去参战,人人争到打蒋第一线。”这首歌谣反映了( )

A.人民解放军作战英勇 B.土地改革激发了农民革命的积极性

C.国民党的统治已经土崩瓦解 D.封建土地制度被彻底摧毁

9.毛岸英带头报名、勇上前线;黄继光英勇顽强、舍生忘死;张桃芳刻苦训练、英勇杀敌;邱少云忍受火烧、高度忠诚。上述事件共同反映的精神内涵是( )

A.艰苦奋斗、自力更生 B.奋不顾身、热爱祖国

C.积极探索、追求真理 D.敢为人先、革命首创

10.《十二铜表法》的编订委员会由贵族和平民各五人组成,这很大程度上使得法律的适用群体超越了贵族和平民的身份差异。据此可知,《十二铜表法》( )

A.一定程度保护了平民权益 B.成为欧洲法学的渊源

C.消除了贵族和平民的矛盾 D.适用于整个罗马帝国

11.1768年《波士顿新闻报》发表的约翰·迪金森创作的歌曲《自由之歌》“来,勇敢的美利坚人,手拉着手,大胆去响应吧,美好的自由在招手;残暴的行为压不住正义的呼声,也玷辱不了美利坚的好名声。我们生于自由也将生活在自由里……”这段歌词( )

A.体现了反对封建专制的要求 B.深受法国启蒙思想的影响

C.标志着美国独立战争的开始 D.表达了建立联邦政府的诉求

12.“日本迫于外患,廓然更张……富强之机,转移颇捷。循是不辍,当有可与西国争衡之势。”材料中日本“富强”主要得益于( )

A.进行大化改新 B.实行明治维新

C.对外侵略扩张 D.开展工业革命

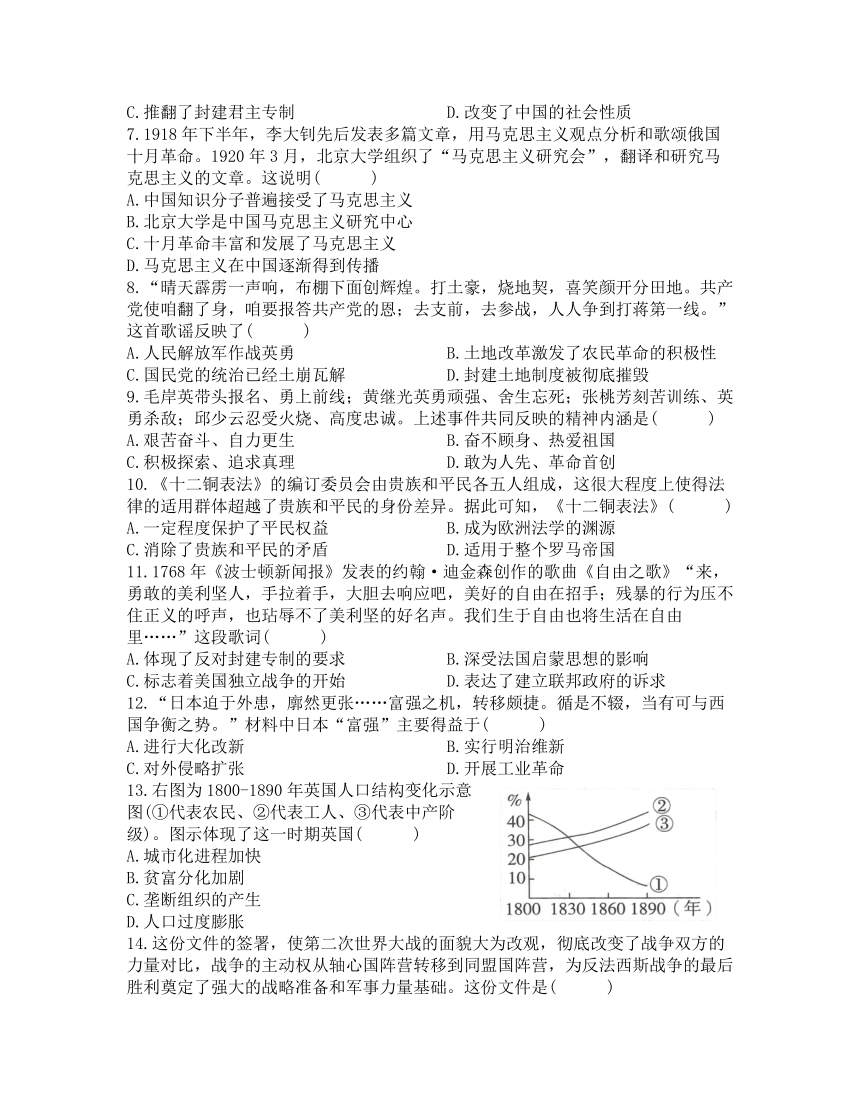

13.右图为1800-1890年英国人口结构变化示意图(①代表农民、②代表工人、③代表中产阶级)。图示体现了这一时期英国( )

A.城市化进程加快

B.贫富分化加剧

C.垄断组织的产生

D.人口过度膨胀

14.这份文件的签署,使第二次世界大战的面貌大为改观,彻底改变了战争双方的力量对比,战争的主动权从轴心国阵营转移到同盟国阵营,为反法西斯战争的最后胜利奠定了强大的战略准备和军事力量基础。这份文件是( )

A.《联合国家宣言》 B.《权利法案》

C.《波茨坦公告》 D.《凡尔赛条约》

15.第二次世界大战后,主要资本主义国家逐步建立起包括医疗、养老、住房、失业、教育等在内的社会保障制度。这反映出( )

A.资本主义生产关系的调整

B.资本主义社会的基本矛盾已经彻底消除

C.社会贫富差距逐渐消除

D.经济全球化的进一步发展

二、辨析改错(8分)

16.创新是引领发展的第一动力。辨别下列史实的正误,在该题前的括号内正确的打“√”;错误的打“×”,并加以改正。

【 】(1)西汉时,蔡伦改进了造纸工艺,纸的质量大大提高。

改正:_________________________________________________________________

【 】(2)隋文帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。

改正:_________________________________________________________________

【 】(3)李时珍编写的《伤寒杂病论》,总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库。

改正:_________________________________________________________________

【 】(4)美国的福特汽车公司使用流水线生产汽车,带来了汽车制造业的革命。

改正:_________________________________________________________________

三、材料解析(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1843年至1893年,中国城镇人口由2072万增加到2351万,城市人口比重由5.1%提高至6%。近代中国大城市主要兴起于沿海和通商口岸。这些地方外资集中,进出口贸易繁忙,政府又开展了自强运动,使得更多的中国商人移居那里,同时,失去生计的农民也来到城市寻找工作。这样,越来越多的沿海和通商口岸城市成为中国金融、工商业和人口集中之地。

——摘编自王相钦主编《中国民族工商业发展史》

(1)根据材料一,指出当时中国城市的发展情况,并结合所学知识分析其原因。(4分)

材料二 到1919年五四运动前,中国工人的数量已有200万人左右。他们非常集中,以地域而言,他们大多集中在上海、武汉、广州、天津、青岛等工业城市,以行业而言,他们集中于铁路、纺织、面粉等企业中。这种高度集中使工人阶级易于形成强大的政治力量。

——摘编自《中国近代史教程》

(2)根据材料二,指出其反映的历史现象,并结合所学知识分析这一现象与材料一的联系。(4分)

(3)综上所述,谈谈你对中国近代城市化的认识。(2分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪20年代前后,废奴运动的组织在美国开始出现。到19世纪30年代,一些坚决主张废除奴隶制的人展开斗争,废奴主义者出版了大量书籍,他们散发传单,宣传废奴运动的宗旨,控诉奴隶主的罪行。此外,废奴主义者还组织“地下铁道”,协助大批黑人奴隶逃离南方。

——摘编自《美国历史与文化》

(1)根据材料一,概括废奴主义者开展废奴运动的主要方式。(4分)

材料二1862年,在人民群众的推动下,林肯采取了一系列革命性的措施。其中最有力的措施是签署了《解放黑人奴隶宣言》,规定从1863年1月1日起,南方各州的黑奴“永远获得自由”“可参加合众国军队”。……南方有50万黑人逃离种植园,在敌人后方广泛开展游击战,牵制了奴隶主的10万军队,使南方在经济上濒于崩溃。不久,北方扭转了战争形势,并最终赢得了南北战争的胜利。

——摘编自吴于崖、齐世荣主编《世界史·近代史编》

(2)根据材料二,结合所学知识,说明林肯采取的“最有力的措施”的意义,并简析奴隶制废除对美国的影响。(6分)

四、活动与探究(12分)

19.阅读材料,完成下列探究活动。

材料

——据《中国共产党简史》编制

(1)图片中俄国“夺取中心城市”的革命发生于______________年,“苏联模式”形成的标志是_______________________。(4分)

(2)根据图片,围绕其主题提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)(8分)

参考答案与解析

一、单项选择(本大题共15小题,每小题2分,共30分)

1.D【解析】根据材料中“列德而尚贤……有能则举之”可知,该学派主张选贤任能,结合所学知识,这属于墨家的主张。故选D。

2.A【解析】两幅地图反映的分别是分封制、郡县制,依据所学知识可知,分封制下地方具有较大的独立性,到春秋战国时期出现诸侯割据称霸的局面。秦朝废除了分封制,建立由中央直接管辖的郡县制,郡县的长官都由朝廷直接任免,加强了中央对地方的控制。故选A。

3.D【解析】根据材料中“接待过70多个国家的外交使节”“接纳了三万余名外国留学生”可知,材料反映的是唐朝活跃的对外交往。A、B、C在材料中未体现。故选D。

4.D【解析】依据题干信息并结合所学知识可知,北宋都城汴梁人出城踏春,是为游玩,“秋千”“蹴鞠”都与商品经济、文学繁盛无关,A、B错误;通过材料看不出北宋人民贪图享乐,C错误。故选D。

5.D【解析】根据题干中“清代前期,棉花、烟草、茶树、甘蔗等主要经济作物种植更加广泛”“农民种粮者不过十之二三,而种植棉花的已达十之七八”可知,清朝前期,主要经济作物种植广泛,一些地区的粮食种植少于经济作物,这体现了农产品商品化程度提高。故选D。

6.A【解析】根据材料中“以后发生的历次革命运动……都与戊戌变法有着历史的延续性”,结合所学知识可知,戊戌变法虽然失败了,但这次变法广泛传播了资产阶级政治学说,触动了中国传统的政治体制,是中国政治近代化的开端。洋务运动是中国近代化的开端,辛亥革命推翻了封建君主专制,戊戌变法未改变中国半殖民地半封建的社会性质,排除B、C、D。故选A。

7.D【解析】根据材料中“李大钊……用马克思主义观点分析和歌颂俄国十月革命”“1920年……北京大学组织了‘马克思主义研究会’,翻译和研究马克思主义的文章”可知,材料反映了马克思主义在中国逐渐得到传播。故选D。

8.B【解析】根据材料中“打土豪,烧地契,喜笑颜开分田地”“去支前,去参战,人人争到打蒋第一线”,结合所学知识可知,解放区的土地改革使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性,翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了人力、物力保障。故选B。

9.B【解析】材料中毛岸英、黄继光、张桃芳、邱少云都是抗美援朝时期涌现的战斗英雄,他们的事迹共同反映出的精神内涵是奋不顾身、热爱祖国。故选B。

10.A【解析】根据材料中“《十二铜表法》的编订委员会由贵族和平民各五人组成”“超越了贵族和平民的身份差异”可知,《十二铜表法》在一定程度上保护

了平民权益。故选A。

11.B【解析】根据材料中“1768年”“勇敢的美利坚人……美好的自由在招手……我们生于自由也将生活在自由里”,结合所学知识可知,材料反映了美国独

立战争前,追求自由、平等的启蒙思想在北美广为传播,这为美国独立战争提供了锐利的思想武器。美国不存在封建专制;1775 年来克星顿的枪声标志着美国独立战争的开始;材料未体现建立联邦政府的诉求。故选B。

12.B【解析】依据材料中“日本迫于外患,廓然更张……当有可与西国争衡之势”,结合所学知识可知,19世纪中期,日本面临着沦为半殖民地的危险,面对

民族危机,日本进行了明治维新。明治维新使日本摆脱了沦为半殖民地国家的危机,实现了富国强兵,开始跻身资本主义强国之列。故选B。

13.A【解析】由示意图可知,1800—1890年英国农民人口占比不断下降,工人和中产阶级占比不断上升。结合所学知识可知,随着工业革命的发展,城市化进程加快,越来越多的人放弃农业生产,专门从事工业和商业。故选A。

14.A【解析】由题干中关键信息“彻底改变了战争双方的力量对比,战争的主动权从轴心国阵营转移到同盟国阵营,为反法西斯战争的最后胜利奠定了强大的战略准备和军事力量基础”可知,这份文件指的是《联合国家宣言》。《联合国家宣言》的签署标志着世界反法西斯同盟正式形成。世界反法西斯同盟的建立,极大地鼓舞了各国人民的斗志,各国为了一个共同目标,互相支援,协同作战,逐渐扭转了战争的形势。故选A。

15.A【解析】第二次世界大战后,为了缓和社会矛盾,主要资本主义国家纷纷调整政策,建立起社会保障制度。社会保障制度实质上是资本主义生产关系的局部调整。社会保障制度不能彻底消除资本主义社会的基本矛盾,也不能消除社会的贫富差距,B、C错误;D与材料无关。故选A。

二、辨析改错(8分)

16.(1)【×】(1分)“西汉”改为“东汉”(1分)

(2)【×】(1分)“隋文帝”改为“隋炀帝”(1分)

(3)【×】(1分)“《伤寒杂病论》”改为“《本草纲目》”(1分)

(4)【√】(2分)

【解析】第(1)问东汉时,宦官蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,用树皮、麻头、破布、旧渔网等植物纤维为原料造纸,纸的质量大大提高。故题干表述错误,应把“西汉”改为“东汉”。

第(2)问魏晋以来,官员大多从高门权贵的子弟中选拔。隋文帝时,开始用分科考试的方法来选拔官员;隋炀帝时,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生,从此门第不高的读书人,可凭才学做官;选拔官吏的权力,也从地方集中到朝廷。故题干表述错误,应把“隋文帝”改为“隋炀帝”。

第(3)问明朝医药学家李时珍总结前人经验,历时27年编成的一部具有总结性的药物学巨著——《本草纲目》,全书约190万字,记载了药物1800多种,其中374种是新增加的药物。收录药方11000多个,并附有1100多幅药物形态图。《本草纲目》总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地位。故题干表述错误,应把“《伤寒杂病论》”改为“《本草纲目》”。

第(4)问第二次工业革命中内燃机的发明是应用领域的重大成就,推动汽车行业的发展,1913年,美国的福特汽车公司使用流水线生产汽车,带来了汽车制造业的革命,汽车大幅降价,成为中等收入家庭的交通工具。故本题说法正确。

三、材料解析(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

17.(1)情况:城市人口比重增加;集中在沿海和通商口岸。(任答一点,2分)原因:洋务运动的开展;西方势力的侵入。(任答一点,2分)

(2)现象:中国工人阶级力量壮大。(2分)联系:近代中国城市化进程的加快,促进了工人阶级力量的壮大。(2分,其他答案言之成理亦可)

(3)城市化促进社会阶层的变化。(2分,其他答案言之成理亦可)

【解析】第(1)问第一小问,根据材料一中“城市人口比重由5.1%提高至6%”“近代中国大城市主要兴起于沿海和通商口岸”等归纳答案即可;第二小问,根据材料一中“外资集中,进出口贸易繁忙”“政府又开展了自强运动”等分析答案即可。第(2)问第一小问,由材料二中“这种高度集中使工人阶级易于形成强大的政治力量”即可得出答案;第二小问,分析近代中国城市化与工人阶级队伍壮大之间的关系即可。第(3)问为开放性设问,言之有理即可。

18.(1)成立废奴组织;出版书籍,散发传单;组织“地下铁道”。(任答两点,4分)

(2)意义:激发了黑人的革命积极性,使南方经济渐干崩溃;北方由此节节胜利,最终赢得了战争胜利;从国家层面否定了黑人奴隶制,推动了美国民主化进程。(任答两点,4分)影响:奴隶制的废除扫除了资本主义发展的最大障碍,为美国资本主义的发展提供了自由劳动力。(2分,其他答案言之有理亦可)

【解析】第(1)问,根据材料一中“废奴运动的组织在美国开始出现”“废奴主义者出版了大量书籍,他们散发传单”“废奴主义者还组织‘地下铁道’”等信息可概括得出答案。第(2)问第一小问,从材料二中“南方各州的黑奴‘永远获得自由’”可得出该措施从国家层面否定了黑人奴隶制,推动了美国民主化进程;根据“黑人逃离种植园,在敌人后方广泛开展游击战”“使南方在经济上濒于崩溃”可得出该措施调动了黑人的革命积极性,使南方经济濒于崩溃;根据“北方扭转了战争形势,并最终赢得了南北战争的胜利”可得出该措施扭转了战争形势,使北方最终赢得了战争胜利。第二小问,根据材料并结合所学知识回答即可。

四、活动与探究(12分)

19.(1)1917(2分)1936 年苏联新宪法的颁布(2分)

(2)示例:中国共产党把马克思主义原理同中国国情相结合,探索出中国特色的革命和建设道路。(2分)论述:大革命失败后,中国共产党照搬苏俄经验,试图先夺取中心城市再向农村扩展,遇挫后将马克思主义与中国国情相结合,开创了农村包围城市、武装夺取政权的井冈山道路,最终取得了新民主主义革命的胜利,建立了新中国。新中国成立初期的社会主义建设借鉴了苏联模式,在曲折中前进。1978年召开的中共十一届三中全会开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。中国共产党开辟了中国特色社会主义建设道路,综合国力不断增强。综上,马克思主义与中国国情相结合,使中国革命和建设取得了巨大的胜利。(6分,言之成理即可)

【解析】第(1)问,结合所学知识可知,1917年,俄国通过武装夺取中心城市的方式进行革命,1936年苏联新宪法的颁布标志着苏联模式的形成。第(2)问,分析图片可知,图片的主题是道路的选择,围绕此主题,分析苏俄(联)与中国革命与建设的道路的联系与区别,由此提炼观点,结合所学知识进行论证即可。

(安徽专用)

温馨提示:

1.历史试卷满分70分,历史、道德与法治的考试时间共120分钟。

2.答题过程中可以参考教科书和其他资料。请独立思考,诚信答题。

一、单项选择(本大题共15小题,每小题2分,共30分)

1.战国时期,某学派提出“古者圣王之为政,列德而尚贤,虽在农与工肆之人,有能则举之”。这一学派是( )

A.儒家 B.道家 C.法家 D.墨家

2.下面两幅地图反映了中国古代政治制度的转变,这一转变体现了( )

A.封建中央集权制的形成 B.封建“大一统”局面的出现

C.诸侯国之间的争斗激烈 D.君主专制制度的空前强化

3.据统计,唐朝政府共接待过70多个国家的外交使节,唐朝的国子学、太学等官方教育机构先后接纳了三万余名外国留学生。这直接反映了唐朝( )

A.繁荣的社会经济 B.昌盛的文教事业

C.和谐的民族关系 D.活跃的对外交往

4.《东京梦华录》记载,北宋都城汴梁人出城踏春,“举目则秋千巧笑,触处则蹴鞠疏狂”。材料表明( )

A.北宋商品经济发展 B.两宋时期文学繁盛

C.北宋人民贪图享乐 D.市民生活丰富多彩

5.清代前期,棉花、烟草、茶树、甘蔗等主要经济作物种植更加广泛。松江府所属的太仓州、海门厅、通州等地区,农民种粮者不过十之二三,而种植棉花的已达十之七八。这可以说明( )

A.城市商品经济繁荣 B.资本主义萌芽发展迅速

C.农业生产已被取代 D.农产品商品化程度提高

6.“以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的延续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国现代化进程的起点。”这一论断的主要依据是戊戌变法( )

A.触动了中国的政治体制 B.是中国近代化的开端

C.推翻了封建君主专制 D.改变了中国的社会性质

7.1918年下半年,李大钊先后发表多篇文章,用马克思主义观点分析和歌颂俄国十月革命。1920年3月,北京大学组织了“马克思主义研究会”,翻译和研究马克思主义的文章。这说明( )

A.中国知识分子普遍接受了马克思主义

B.北京大学是中国马克思主义研究中心

C.十月革命丰富和发展了马克思主义

D.马克思主义在中国逐渐得到传播

8.“晴天霹雳一声响,布棚下面创辉煌。打土豪,烧地契,喜笑颜开分田地。共产党使咱翻了身,咱要报答共产党的恩;去支前,去参战,人人争到打蒋第一线。”这首歌谣反映了( )

A.人民解放军作战英勇 B.土地改革激发了农民革命的积极性

C.国民党的统治已经土崩瓦解 D.封建土地制度被彻底摧毁

9.毛岸英带头报名、勇上前线;黄继光英勇顽强、舍生忘死;张桃芳刻苦训练、英勇杀敌;邱少云忍受火烧、高度忠诚。上述事件共同反映的精神内涵是( )

A.艰苦奋斗、自力更生 B.奋不顾身、热爱祖国

C.积极探索、追求真理 D.敢为人先、革命首创

10.《十二铜表法》的编订委员会由贵族和平民各五人组成,这很大程度上使得法律的适用群体超越了贵族和平民的身份差异。据此可知,《十二铜表法》( )

A.一定程度保护了平民权益 B.成为欧洲法学的渊源

C.消除了贵族和平民的矛盾 D.适用于整个罗马帝国

11.1768年《波士顿新闻报》发表的约翰·迪金森创作的歌曲《自由之歌》“来,勇敢的美利坚人,手拉着手,大胆去响应吧,美好的自由在招手;残暴的行为压不住正义的呼声,也玷辱不了美利坚的好名声。我们生于自由也将生活在自由里……”这段歌词( )

A.体现了反对封建专制的要求 B.深受法国启蒙思想的影响

C.标志着美国独立战争的开始 D.表达了建立联邦政府的诉求

12.“日本迫于外患,廓然更张……富强之机,转移颇捷。循是不辍,当有可与西国争衡之势。”材料中日本“富强”主要得益于( )

A.进行大化改新 B.实行明治维新

C.对外侵略扩张 D.开展工业革命

13.右图为1800-1890年英国人口结构变化示意图(①代表农民、②代表工人、③代表中产阶级)。图示体现了这一时期英国( )

A.城市化进程加快

B.贫富分化加剧

C.垄断组织的产生

D.人口过度膨胀

14.这份文件的签署,使第二次世界大战的面貌大为改观,彻底改变了战争双方的力量对比,战争的主动权从轴心国阵营转移到同盟国阵营,为反法西斯战争的最后胜利奠定了强大的战略准备和军事力量基础。这份文件是( )

A.《联合国家宣言》 B.《权利法案》

C.《波茨坦公告》 D.《凡尔赛条约》

15.第二次世界大战后,主要资本主义国家逐步建立起包括医疗、养老、住房、失业、教育等在内的社会保障制度。这反映出( )

A.资本主义生产关系的调整

B.资本主义社会的基本矛盾已经彻底消除

C.社会贫富差距逐渐消除

D.经济全球化的进一步发展

二、辨析改错(8分)

16.创新是引领发展的第一动力。辨别下列史实的正误,在该题前的括号内正确的打“√”;错误的打“×”,并加以改正。

【 】(1)西汉时,蔡伦改进了造纸工艺,纸的质量大大提高。

改正:_________________________________________________________________

【 】(2)隋文帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。

改正:_________________________________________________________________

【 】(3)李时珍编写的《伤寒杂病论》,总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库。

改正:_________________________________________________________________

【 】(4)美国的福特汽车公司使用流水线生产汽车,带来了汽车制造业的革命。

改正:_________________________________________________________________

三、材料解析(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1843年至1893年,中国城镇人口由2072万增加到2351万,城市人口比重由5.1%提高至6%。近代中国大城市主要兴起于沿海和通商口岸。这些地方外资集中,进出口贸易繁忙,政府又开展了自强运动,使得更多的中国商人移居那里,同时,失去生计的农民也来到城市寻找工作。这样,越来越多的沿海和通商口岸城市成为中国金融、工商业和人口集中之地。

——摘编自王相钦主编《中国民族工商业发展史》

(1)根据材料一,指出当时中国城市的发展情况,并结合所学知识分析其原因。(4分)

材料二 到1919年五四运动前,中国工人的数量已有200万人左右。他们非常集中,以地域而言,他们大多集中在上海、武汉、广州、天津、青岛等工业城市,以行业而言,他们集中于铁路、纺织、面粉等企业中。这种高度集中使工人阶级易于形成强大的政治力量。

——摘编自《中国近代史教程》

(2)根据材料二,指出其反映的历史现象,并结合所学知识分析这一现象与材料一的联系。(4分)

(3)综上所述,谈谈你对中国近代城市化的认识。(2分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪20年代前后,废奴运动的组织在美国开始出现。到19世纪30年代,一些坚决主张废除奴隶制的人展开斗争,废奴主义者出版了大量书籍,他们散发传单,宣传废奴运动的宗旨,控诉奴隶主的罪行。此外,废奴主义者还组织“地下铁道”,协助大批黑人奴隶逃离南方。

——摘编自《美国历史与文化》

(1)根据材料一,概括废奴主义者开展废奴运动的主要方式。(4分)

材料二1862年,在人民群众的推动下,林肯采取了一系列革命性的措施。其中最有力的措施是签署了《解放黑人奴隶宣言》,规定从1863年1月1日起,南方各州的黑奴“永远获得自由”“可参加合众国军队”。……南方有50万黑人逃离种植园,在敌人后方广泛开展游击战,牵制了奴隶主的10万军队,使南方在经济上濒于崩溃。不久,北方扭转了战争形势,并最终赢得了南北战争的胜利。

——摘编自吴于崖、齐世荣主编《世界史·近代史编》

(2)根据材料二,结合所学知识,说明林肯采取的“最有力的措施”的意义,并简析奴隶制废除对美国的影响。(6分)

四、活动与探究(12分)

19.阅读材料,完成下列探究活动。

材料

——据《中国共产党简史》编制

(1)图片中俄国“夺取中心城市”的革命发生于______________年,“苏联模式”形成的标志是_______________________。(4分)

(2)根据图片,围绕其主题提炼一个观点,并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)(8分)

参考答案与解析

一、单项选择(本大题共15小题,每小题2分,共30分)

1.D【解析】根据材料中“列德而尚贤……有能则举之”可知,该学派主张选贤任能,结合所学知识,这属于墨家的主张。故选D。

2.A【解析】两幅地图反映的分别是分封制、郡县制,依据所学知识可知,分封制下地方具有较大的独立性,到春秋战国时期出现诸侯割据称霸的局面。秦朝废除了分封制,建立由中央直接管辖的郡县制,郡县的长官都由朝廷直接任免,加强了中央对地方的控制。故选A。

3.D【解析】根据材料中“接待过70多个国家的外交使节”“接纳了三万余名外国留学生”可知,材料反映的是唐朝活跃的对外交往。A、B、C在材料中未体现。故选D。

4.D【解析】依据题干信息并结合所学知识可知,北宋都城汴梁人出城踏春,是为游玩,“秋千”“蹴鞠”都与商品经济、文学繁盛无关,A、B错误;通过材料看不出北宋人民贪图享乐,C错误。故选D。

5.D【解析】根据题干中“清代前期,棉花、烟草、茶树、甘蔗等主要经济作物种植更加广泛”“农民种粮者不过十之二三,而种植棉花的已达十之七八”可知,清朝前期,主要经济作物种植广泛,一些地区的粮食种植少于经济作物,这体现了农产品商品化程度提高。故选D。

6.A【解析】根据材料中“以后发生的历次革命运动……都与戊戌变法有着历史的延续性”,结合所学知识可知,戊戌变法虽然失败了,但这次变法广泛传播了资产阶级政治学说,触动了中国传统的政治体制,是中国政治近代化的开端。洋务运动是中国近代化的开端,辛亥革命推翻了封建君主专制,戊戌变法未改变中国半殖民地半封建的社会性质,排除B、C、D。故选A。

7.D【解析】根据材料中“李大钊……用马克思主义观点分析和歌颂俄国十月革命”“1920年……北京大学组织了‘马克思主义研究会’,翻译和研究马克思主义的文章”可知,材料反映了马克思主义在中国逐渐得到传播。故选D。

8.B【解析】根据材料中“打土豪,烧地契,喜笑颜开分田地”“去支前,去参战,人人争到打蒋第一线”,结合所学知识可知,解放区的土地改革使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性,翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了人力、物力保障。故选B。

9.B【解析】材料中毛岸英、黄继光、张桃芳、邱少云都是抗美援朝时期涌现的战斗英雄,他们的事迹共同反映出的精神内涵是奋不顾身、热爱祖国。故选B。

10.A【解析】根据材料中“《十二铜表法》的编订委员会由贵族和平民各五人组成”“超越了贵族和平民的身份差异”可知,《十二铜表法》在一定程度上保护

了平民权益。故选A。

11.B【解析】根据材料中“1768年”“勇敢的美利坚人……美好的自由在招手……我们生于自由也将生活在自由里”,结合所学知识可知,材料反映了美国独

立战争前,追求自由、平等的启蒙思想在北美广为传播,这为美国独立战争提供了锐利的思想武器。美国不存在封建专制;1775 年来克星顿的枪声标志着美国独立战争的开始;材料未体现建立联邦政府的诉求。故选B。

12.B【解析】依据材料中“日本迫于外患,廓然更张……当有可与西国争衡之势”,结合所学知识可知,19世纪中期,日本面临着沦为半殖民地的危险,面对

民族危机,日本进行了明治维新。明治维新使日本摆脱了沦为半殖民地国家的危机,实现了富国强兵,开始跻身资本主义强国之列。故选B。

13.A【解析】由示意图可知,1800—1890年英国农民人口占比不断下降,工人和中产阶级占比不断上升。结合所学知识可知,随着工业革命的发展,城市化进程加快,越来越多的人放弃农业生产,专门从事工业和商业。故选A。

14.A【解析】由题干中关键信息“彻底改变了战争双方的力量对比,战争的主动权从轴心国阵营转移到同盟国阵营,为反法西斯战争的最后胜利奠定了强大的战略准备和军事力量基础”可知,这份文件指的是《联合国家宣言》。《联合国家宣言》的签署标志着世界反法西斯同盟正式形成。世界反法西斯同盟的建立,极大地鼓舞了各国人民的斗志,各国为了一个共同目标,互相支援,协同作战,逐渐扭转了战争的形势。故选A。

15.A【解析】第二次世界大战后,为了缓和社会矛盾,主要资本主义国家纷纷调整政策,建立起社会保障制度。社会保障制度实质上是资本主义生产关系的局部调整。社会保障制度不能彻底消除资本主义社会的基本矛盾,也不能消除社会的贫富差距,B、C错误;D与材料无关。故选A。

二、辨析改错(8分)

16.(1)【×】(1分)“西汉”改为“东汉”(1分)

(2)【×】(1分)“隋文帝”改为“隋炀帝”(1分)

(3)【×】(1分)“《伤寒杂病论》”改为“《本草纲目》”(1分)

(4)【√】(2分)

【解析】第(1)问东汉时,宦官蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,用树皮、麻头、破布、旧渔网等植物纤维为原料造纸,纸的质量大大提高。故题干表述错误,应把“西汉”改为“东汉”。

第(2)问魏晋以来,官员大多从高门权贵的子弟中选拔。隋文帝时,开始用分科考试的方法来选拔官员;隋炀帝时,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生,从此门第不高的读书人,可凭才学做官;选拔官吏的权力,也从地方集中到朝廷。故题干表述错误,应把“隋文帝”改为“隋炀帝”。

第(3)问明朝医药学家李时珍总结前人经验,历时27年编成的一部具有总结性的药物学巨著——《本草纲目》,全书约190万字,记载了药物1800多种,其中374种是新增加的药物。收录药方11000多个,并附有1100多幅药物形态图。《本草纲目》总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地位。故题干表述错误,应把“《伤寒杂病论》”改为“《本草纲目》”。

第(4)问第二次工业革命中内燃机的发明是应用领域的重大成就,推动汽车行业的发展,1913年,美国的福特汽车公司使用流水线生产汽车,带来了汽车制造业的革命,汽车大幅降价,成为中等收入家庭的交通工具。故本题说法正确。

三、材料解析(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

17.(1)情况:城市人口比重增加;集中在沿海和通商口岸。(任答一点,2分)原因:洋务运动的开展;西方势力的侵入。(任答一点,2分)

(2)现象:中国工人阶级力量壮大。(2分)联系:近代中国城市化进程的加快,促进了工人阶级力量的壮大。(2分,其他答案言之成理亦可)

(3)城市化促进社会阶层的变化。(2分,其他答案言之成理亦可)

【解析】第(1)问第一小问,根据材料一中“城市人口比重由5.1%提高至6%”“近代中国大城市主要兴起于沿海和通商口岸”等归纳答案即可;第二小问,根据材料一中“外资集中,进出口贸易繁忙”“政府又开展了自强运动”等分析答案即可。第(2)问第一小问,由材料二中“这种高度集中使工人阶级易于形成强大的政治力量”即可得出答案;第二小问,分析近代中国城市化与工人阶级队伍壮大之间的关系即可。第(3)问为开放性设问,言之有理即可。

18.(1)成立废奴组织;出版书籍,散发传单;组织“地下铁道”。(任答两点,4分)

(2)意义:激发了黑人的革命积极性,使南方经济渐干崩溃;北方由此节节胜利,最终赢得了战争胜利;从国家层面否定了黑人奴隶制,推动了美国民主化进程。(任答两点,4分)影响:奴隶制的废除扫除了资本主义发展的最大障碍,为美国资本主义的发展提供了自由劳动力。(2分,其他答案言之有理亦可)

【解析】第(1)问,根据材料一中“废奴运动的组织在美国开始出现”“废奴主义者出版了大量书籍,他们散发传单”“废奴主义者还组织‘地下铁道’”等信息可概括得出答案。第(2)问第一小问,从材料二中“南方各州的黑奴‘永远获得自由’”可得出该措施从国家层面否定了黑人奴隶制,推动了美国民主化进程;根据“黑人逃离种植园,在敌人后方广泛开展游击战”“使南方在经济上濒于崩溃”可得出该措施调动了黑人的革命积极性,使南方经济濒于崩溃;根据“北方扭转了战争形势,并最终赢得了南北战争的胜利”可得出该措施扭转了战争形势,使北方最终赢得了战争胜利。第二小问,根据材料并结合所学知识回答即可。

四、活动与探究(12分)

19.(1)1917(2分)1936 年苏联新宪法的颁布(2分)

(2)示例:中国共产党把马克思主义原理同中国国情相结合,探索出中国特色的革命和建设道路。(2分)论述:大革命失败后,中国共产党照搬苏俄经验,试图先夺取中心城市再向农村扩展,遇挫后将马克思主义与中国国情相结合,开创了农村包围城市、武装夺取政权的井冈山道路,最终取得了新民主主义革命的胜利,建立了新中国。新中国成立初期的社会主义建设借鉴了苏联模式,在曲折中前进。1978年召开的中共十一届三中全会开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。中国共产党开辟了中国特色社会主义建设道路,综合国力不断增强。综上,马克思主义与中国国情相结合,使中国革命和建设取得了巨大的胜利。(6分,言之成理即可)

【解析】第(1)问,结合所学知识可知,1917年,俄国通过武装夺取中心城市的方式进行革命,1936年苏联新宪法的颁布标志着苏联模式的形成。第(2)问,分析图片可知,图片的主题是道路的选择,围绕此主题,分析苏俄(联)与中国革命与建设的道路的联系与区别,由此提炼观点,结合所学知识进行论证即可。

同课章节目录