湖南省长沙市长郡名校2022-2023学年高一下学期第一次月考语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省长沙市长郡名校2022-2023学年高一下学期第一次月考语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 123.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-28 20:39:18 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年度高一第二学期第一次适应性检测

一、信息类文本阅读(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

中国学者进入典籍英译领域时间相对较晚,据现有汉学书目统计,中国典籍译本绝大多数是由西方汉学家或独立、或在中国合作者帮助下完成的。传教士以降的西方译者为中国典籍的异域传播做出了不可磨灭的贡献,但以往的西方译者翻译中国文化典籍时,大多采取迎合译语读者的翻译策略,翻译过程中曲解、误译中国文化之处比比皆是。此外,中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点,使得绝大多数外国学习者难以在较短的时间内触及中华文化的内核。然而,典籍英译的主要目的,是向西方世界介绍真正的中国传统文化,促进中西文化交流和发展,让西方了解真正的中国。我们应当客观、公正地看待中国典籍翻译实践和接受之间的窘况与差距,从典籍翻译大家身上汲取翻译的智慧,获取前行的指导和力量。在这方面,对杨宪益、戴乃迭(英国籍)合译的与英国人霍克斯翻译的《红楼梦》译本的比较,是一个值得我们静下心来认真思考的课题。这两个译本于20世纪70年代出版,三位译者皆因此获得巨大声誉,也同时掀起了翻译界此后对两种译本经久不息的对比研究热潮。在这过程中,我们应深入了解中国典籍的外译事实,客观分析两种译本的优长与不足,将中国的本土经验和理论与西方翻译理论相结合,取其精华,让中国的翻译研究与实践在传承和发展的良性循环中获得升华,在实践中不断培养和提高我们讲述中国故事、构建中国话语体系的时代能力。

(摘编自辛红娟《中国典籍“谁来译”》)

材料二:

翻译思想是决定译者翻译行为和翻译结果的主因,只有通过其翻译思想,读者才能理解其翻译过程中所采取的种种策略,也才能对这些策略所产生的译文进行更客观的评价。从霍克思的译本中可见,他对原文采取了大多时候“忠实不渝”、间或背信弃“意”的态度。为证此言,举个背信弃“意”的例子。《红楼梦》第一回中,曹雪芹用了一个较长的段落交代自己的写作目的,并说明选用“甄士隐”和“贾雨村”作为人物姓名的缘由,为读者理解整部小说进行铺垫。霍克思在其译本中大胆地省却了这段文字的翻译,直接从“列位看官:你道此书从何而来?”译起。霍克思的省译,显然不是漏译或者不能译,最有可能的原因,是霍克思对其译本艺术性的考量。为了实现译本与原著在艺术性方面的等值或者说最大程度的接近,霍克思将“忠实”的对象定位于篇章层面。杨宪益的翻译可以称之为“临摹式翻译”。“临摹”是初学书画之法,就是照着一幅书法或者绘画描其形而逮其神,最终达到与原作的惟妙惟肖。临摹者往往会将忠实原作视为自己对艺术的全部追求,杨宪益翻译的《红楼梦》正是这样一件艺术性高超的临摹作品。

(摘编自党争胜《霍克思与杨宪益的翻译思想刍议》)

材料三:

从当下国际学界关于两百年《红楼梦》翻译史及诸种译本的研究来看,大多数学者对杨译本和霍译本给予了充分的认可,学界就这两种译本的翻译技术性问题有着相当细致的讨论。然而我所感兴趣的不是翻译的技术性问题,而是这两位译家及两种译本的语言修辞、文化身份、翻译立场与翻译策略的差异性等问题。杨宪益译本的翻译立场与翻译策略更注重推动英语贴着汉语文化观念的地面行走,所以杨译本不可遏制地透露出把中国文化传统及其风俗观念直输给西方读者的翻译立场,这也是杨译本失去西方英语读者的重要原因之一。不同于杨译本,霍译本的翻译立场与翻译策略超越了汉语《红楼梦》的字面意义,而旨在探求汉英双语背后两种异质文化观念之间相互理解与解释的适应性。他使用西方本土读者谙熟且可以接受的地道的英语及其文化、风俗等观念,以此来创造性、补充性与生成性地重构《石头记》,从而完成了两种异质文化观念之间的转换生成。

(摘编自杨乃乔《<红楼梦>与The Story of the Stone:谈异质文化观念的不可通约性及其翻译的创造性》)

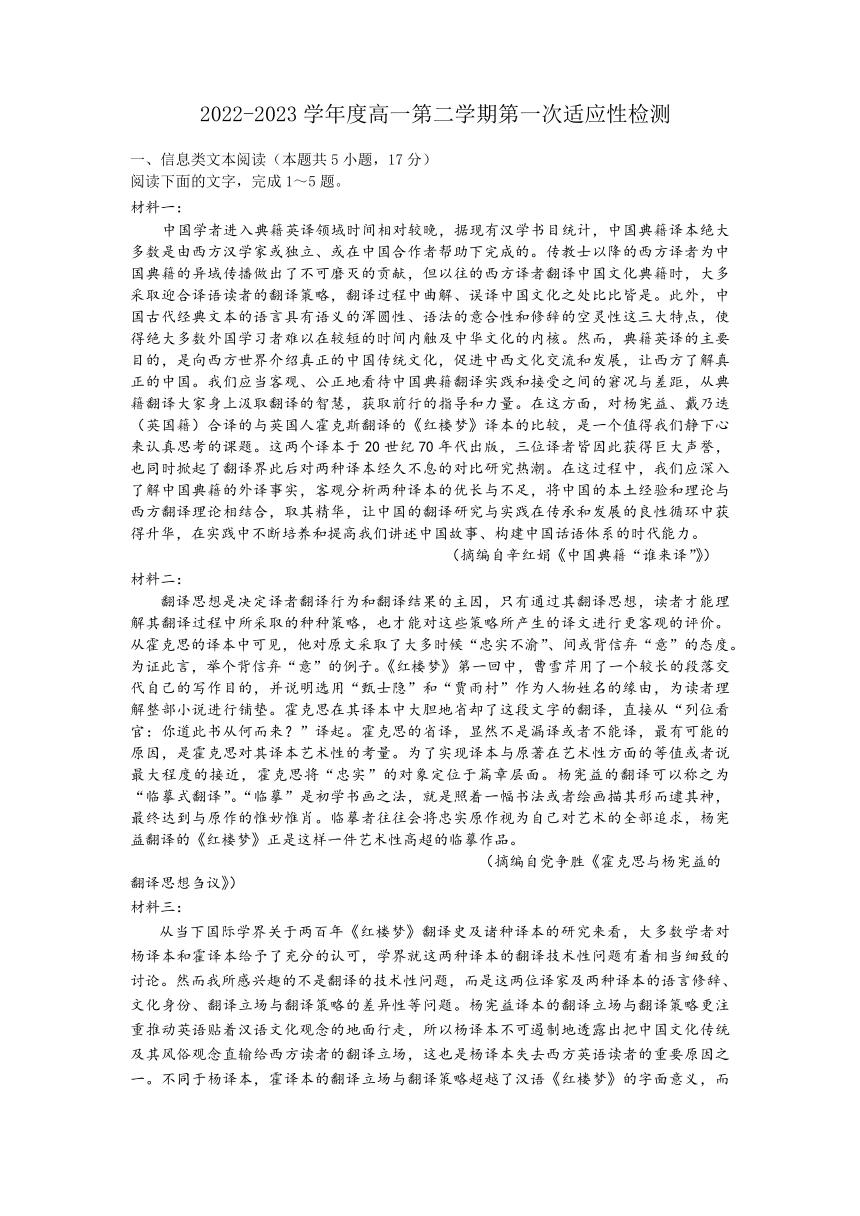

1.下列对材料相关内容的理解,正确的一项是(3分( )

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是(3分)

A.以往的西方译者翻译中国文化典籍因采取迎合译语读者的翻译策略,导致译本过多曲解、误译中国文化,使其文化内核不易传播。

B.中国翻译界应该增加典籍翻译的数量,改变我国典籍主要由国外学者翻译的局面,这样才能增强构建中国话语体系的能力。

C.学界对《红楼梦》杨译本和霍译本的比较并不在翻译的技术性层面上,而主要集中在其翻译立场与翻译策略的差异性问题上。

D.译本的表达受译者语言修辞、文化身份、翻译立场与策略等因素影响,更易于译语读者接受的译本或需完成异质文化观念间的转换生成。

3.下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是(3分) ( )

A.材料一对比研究了杨译本和霍译本的优长和不足,指出要客观公正地看待中国典籍翻译实践和接受之间的窘况与差距。

B.材料二借用“临摹”的概念,意在强调杨译本对于《红楼梦》的绝对忠实,这与霍译本的间或背信弃“意”形成对比。

C.材料三认为,因异质文化观念的不可通约性,把中国文化传统和观念直输给西方读者的翻译立场会使译本失去西方读者。

D.材料一提纲挈领,从总体述说中国典籍“谁来译”的问题,材料二和材料三则分而论之,三则材料呈现出总分的结构。

4.请根据材料二,简要说明杨宪益与霍克思对译文艺术性的理解有何不同。(4分)

5.请结合材料一和材料三进行概括:评价一部中国典籍译本是否优秀,有哪些标准?(4分)

二、文学类文本阅读(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成 6~9题。

文本一:

当下又值宝玉生日已到,原来宝琴也是这日。因王夫人不在家,也不曾像往年闹热。

到了红香圃中,只见筵开玳瑁,褥设芙蓉。众人让宝琴、岫烟二人在上,平儿面西坐,宝玉面东坐。探春又接了鸳鸯来,二人并肩对面相陪。西边一桌,宝钗、黛玉、湘云、迎春、惜春依序,一面又拉了香菱、玉钏儿二人打横。

玩了一会,倏然不见了湘云,使人各处去找。只见一个小丫头笑嘻嘻的走来:“姑娘们快瞧云姑娘去,吃醉了图凉快,在山子后头一块青板石凳上睡着了。”众人都走来看时,果见湘云卧于山石僻处一个石凳子上,业经香梦沉酣,四面芍药花飞了一身,满头脸衣襟上皆是红香散乱,手中的扇子在地下,也半被落花埋了,一群蜂蝶闹穰穰的围着她,又用鲛帕包了一包芍药花瓣枕着。众人看了,又是爱,又是笑,忙上来推唤搀扶。湘云口内犹作睡语说酒令,唧唧嘟嘟说:

泉香而酒冽,玉碗盛来琥珀光,直饮到梅梢月上,醉扶归,却为宜会亲友。

众人笑推她说道:“快醒醒儿吃饭去,这潮凳上还睡出病来呢。”湘云慢启秋波,见了众人,低头看了一看自己,方知是醉了。原是来纳凉避静的,不觉的因多罚了两杯酒,娇袅不胜,便睡着了,心中反觉自愧。

……

已是掌灯时分。宝玉说:“咱们也该行个令才好。”麝月笑道:“拿骰子咱们抢红罢。”宝玉道:“没趣。咱们占花名儿好。”小燕笑道:“依我说,咱们竟悄悄的把宝姑娘、云姑娘、林姑娘请了来玩一回子。”宝玉道:“咱们三姑娘也吃酒,再请她一声才好。还有琴姑娘。”探春又命翠墨同了小燕也再三的请了李纨和宝琴二人,会齐,先后都到了怡红院中。袭人又死活拉了香菱来。炕上又并了一张桌子,方坐开了。

晴雯拿了一个竹雕的签筒来,里面装着象牙花名签子。又取过骰子来,盛在盒内,摇了一摇,揭开一看,里面是五点,数至宝钗。宝钗将简摇了一摇,伸手掣出一根,只见签上画着一支牡丹,题着“艳冠群芳”四字,下面又有镌的小字一句唐诗,道是:任是无情也动人。又注着:“在席共贺一杯,此为群芳之冠,随意命人,不拘诗词雅谑,道一则以侑酒。”众人看了,都笑说:“巧的很,你也原配牡丹花。”说着,大家共贺了一杯。

宝玉却只管拿着那签,口内颠来倒去念“任是无情也动人”,听听芳官唱曲,眼看着芳官不语。

宝钗又掷了一个十六点,数到探春,探春伸手掣了一根出来,自己一瞧,便掷在地下,红了脸,笑道:“这东西不好,不该行这令。”众人不解,袭人等忙拾了起来,众人看上面是一枝杏花,那红字写着“瑶池仙品”四字,诗云:日边红杏倚云栽。注云:“得此签者,必得贵婿,大家恭贺一杯,共同饮一杯。”众人笑道:“这签原是闺阁中取戏的,除了这两三根有这话的,并无杂话,这有何妨。我们家已有了个王妃,难道你也是王妃不成。大喜,大喜。”说着,大家来敬。探春那里肯饮,却被三四个人强死强活灌了下去。

李氏摇了一摇,掣出一根来一看,画着一枝老梅,是写着“霜晓寒姿”四字,那一面旧诗是:竹篱茅舍自甘心。注云:“自饮一杯,下家掷骰。”李纨笑道:“你们掷去罢。我只自吃一杯。”

湘云笑着,揎拳掳袖的伸手掣了一根出来。大家看时,一面画着一枝海棠,题着“香梦沉酣”四字,那面诗道是:只恐夜深花睡去。黛玉笑道:“‘夜深’两个字,改“石凉”两个字。”众人便知他趣白日间湘云醉卧的事,都笑了。

黛玉一面伸手取了一根,只见上面画着一枝芙蓉,题着“风露清愁”四字,那面旧诗道是:莫怨东风当自嗟。注云:“自饮一杯,牡丹陪饮一杯。”众人笑说:“这个好极。除了他,别人不配作芙蓉。”

(节选自《红楼梦》第六十二回、六十三回,有删改)

文本二:

首先,《红楼梦》把女人当作与男人对应的一个性别群体来看待了,《红楼梦》中的女人,尤其年轻女人,不再是男人生命中的某种工具,不再是让男人受挫受难的祸水,也不再是失意男人镜花水月般的自我补偿。其次,《红楼梦》作者认为,女人,尤其是年轻女人,是较诸男人精彩一点的人,是展现着较多的人性美、人情美的人。不着意打造三从四德的楷模。第三,尤为可贵的是,红楼女性世界是一个鲜活女人的世界,原汁原味的女人世界。鲜活的女性世界,首先是美的。红楼女性的形貌美、才智美、性情美以及不同年龄特有的风神美,都在绽放异彩。鲜活的女性世界,必定是不完善的。“真正美人方有一陋处”。这些陋处,在形貌、才智、性情诸方面,都被自然、本真、原汁原味地透露出来。鲜活的女人,还各有各的不幸。

(摘编自刘敬圻《<红楼梦>的女性观与男性观》,有删改)

6.下列对文本一相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.文中宝玉提到“行个令”,指的是行酒令,是酒席上的一种助兴游戏,这个细节反映了社会习俗环境。

B.文中“花名签”上的画、字、诗、注,多用隐喻之法,暗示了人物命运,和判词有一定照应关系。

C.文中以花喻人,众人道宝钗原也配牡丹花,是因宝钗似牡丹,是个大方端庄、鲜妍富贵的大家闺秀。

D.节选借助全知视角和有限视角相结合,描写了众姐妹深夜聚会行花令的欢乐场面,人物形象鲜明。

7.下列与文本有关的说法,不正确的一项是(3分)( )

A.古人设宴对座次安排十分讲究。宴会座位中“东”是尊位,《红楼梦》中每次正式宴会的座次跟《鸿门宴》中宴会座次一样,都严格遵守坐东朝西为尊的规则。

B.梅花是古诗文常见的意象,其内涵丰富。《红楼梦》中李纨和妙玉都有梅花之喻,李纨之“老梅”是她守节自甘下形同槁木、心如死灰生活的显露

C.《乡土中国·男女有别》认定男女间“不必求心理上的契洽”。宝钗和宝玉的感情也如此:相敬如宾,“任是无情也动人”,故成为封建家长眼中的“金玉良缘”。

D.刘敬圻认为《红楼梦》把女人当作一个独立性别群体来看待。从这一点上看,该书在一定程度上摆脱了中国传统社会把女性看成男性附庸的思想桎梏。

8.掣花签时,黛玉打趣了“白日间湘云醉卧的事”,请简析在该事件中所体现出的湘云的形象。(6分)

9.请结合文本二的观点和《红楼梦》全书,以文本一中提到的红楼女子为例,具体谈谈你对《红楼梦》女性观的认识。(6分)

三、古代诗文阅读(本题共8小题,37分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

四月,兵罢戏下,诸侯各就国。汉王之国,项王使卒三万人从。去辄烧绝栈道,以备诸侯盗兵袭之,亦示项羽无东意。至南郑,诸将及士卒多道亡归,士卒皆歌思东归。韩信说汉王曰:“项羽王诸将之有功者,而王独居南郑,是迁也。军吏士卒皆山东之人也,日夜跂而望归,不如决策东乡,争权天下。”

项羽出关,使人徙义帝【注】。曰:“古之帝者地方千里,必居上游。”乃使使徙义帝长沙郴县,趣义帝行,群臣稍倍叛之,乃阴令衡山王、临江王击之,杀义帝江南。

八月,汉王用韩信之计,从故道还,袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓,雍兵败,还走;止战好畤,又复败,走废丘。汉王遂定雍地。东至咸阳,引兵围雍王废丘。二年,汉王东略地,塞王欣、翟王翳、河南王申阳皆降。韩王昌不听,使韩信击破之。于是置陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡;关外置河南郡。更立韩太尉信为韩王。诸将以万人若以一郡降者,封万户。缮治河上塞。诸故秦苑囿园池,皆令人得田之。正月,虏雍王弟章平。大赦罪人。

汉王之出关至陕,抚关外父老,还,张耳来见,汉王厚遇之。二月,令除秦社稷,更立汉社稷。三月,汉王从临晋渡,魏王豹将兵从。下河内,虏殷王,置河内郡。南渡平阴津,至雒阳。新城三老董公遮说汉王以义帝死故。汉王闻之,袒而大哭。遂为义帝发丧,临三日。发使者告诸侯曰:“天下共立义帝北面事之今项羽放杀义帝于江南大逆无道寡人亲为发丧诸侯皆缟素悉发关内兵收三河士南浮江汉以下愿从诸侯王击楚之杀义帝者.

(节选自《史记·高祖本纪》,有删节

【注】义帝:义帝熊心本是楚国贵族,项梁起事后,立熊心为楚怀王,以从民望。义帝与诸将约,先入关中者为王。刘邦先入关中,项羽使人还报熊心。熊心答复,照原约办,项羽因此怨恨熊心。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.天下共立义帝/北面事之/今项羽放杀义帝/于江南大逆无道/寡人亲为发丧诸侯/皆缟素/悉发关内兵/收三河士/南浮江汉以下/愿从诸侯王击楚之杀义帝者

B.天下共立/义帝北面事之/今项羽放杀义帝于江南/大逆无道/寡人亲为发丧诸侯/皆缟素/悉发关内兵/收三河士/南浮江汉以下/愿从诸侯王击楚之杀义帝者

C.天下共立义帝/北面事之/今项羽放杀义帝于江南/大逆无道/寡人亲为发丧/诸侯皆缟素/悉发关内兵/收三河士/南浮江汉以下/愿从诸侯王击楚之杀义帝者

D.天下共立/义帝北面事之/今项羽放杀义帝/于江南大逆无道/寡人亲为发丧/诸侯皆缟素/悉发关内兵收三河士/南浮江汉以下/愿从诸侯王击楚之杀义帝者

11.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.就国,指受到君主分封而获得领地后,受封者前往领地居住并进行统治管理。

B.“项王使卒三万人从”和“沛公旦日从百余骑来见项王”(《鸿门宴》)两句中的“从”字含义相同。

C.“关外置河南郡”和“沛公则置车骑”(《鸿门宴》)两句中的“置”字含义不同。

D.寡人,即寡德之人,是古代君主、诸侯王对自己的谦称。因刘邦被项羽封为汉王,所以自称为寡人。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.汉王善得民心。他不但下令修缮整治河上郡内的长城,还让百姓开垦耕种秦朝原来的苑囿园池,甚至亲自到陕县安抚关外父老。

B.汉王从善如流。他听取韩信“决策东乡,争权天下”的建议,领兵回军,直接率军在废丘围困了雍王。

C.汉王御人有道。先是用韩信之计,从故道回军,袭击了雍王章邯,后又派韩信攻打不愿归附自己的韩王郑昌。

D.汉王善抓时机。汉王为义帝发丧,举哀三天,并乘机派使者通告诸侯攻打杀义帝的罪人,抓住了讨伐项羽的绝佳机会。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)军吏士卒皆山东之人也,日夜跂而望归,不如决策东乡,争权天下。(4分)

(2)乃使使徙义帝长沙郴县,趣义帝行,群臣稍倍叛之。(4分)

14.在《鸿门宴》中,项羽没有杀刘邦,范增说他“为人不忍”;但在本文中他却杀掉了义帝。请概括这样的举动体现了项羽怎样的性格特点。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的唐诗,完成15~16题。

鄂渚听杜别驾弹胡琴①

刘长卿

文姬留此曲,千载一知音。

不解胡人语,空留楚客②心。

声随边草动,意入陇云深。

何事长江上,萧萧③出塞吟。

【注】①本诗写于安史之乱后,当时诗人只身离开京城,就任鄂岳转运留后。鄂渚,在今湖北鄂州。②楚客:客居他乡的人。③萧萧:形容马嘶鸡声。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联借蔡文姬交代了胡琴弹奏的内容,“知音”一词主要表达了对杜别驾能解文姬曲意的赞美。

B.颔联对仗工整,“不解”“空留”“楚客”等词写出蔡文姬在匈奴生活的孤独,也与首联呼应。

C.颈联写诗人似乎看到了边境上衰草随风摇动,天空中乌云弥漫,显示出了此曲震撼人心的魅力。

D.本诗融音乐与历史于一体,既是一首描写音乐的佳作,又兼具咏史诗的特点,构思新奇而动人。

16.本诗尾联在表现手法上和杜甫《登岳阳楼》中的诗句“戎马关山北,凭轩涕泗流”有异曲同工之妙,请结合两首诗进行分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,8分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(8分)

(1)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,子路认为,如果自己去治理一个中等规模的国家,用不了几年工夫,就能“_______________________”,使这个国家强盛起来,使那里的百姓都知道为人的道理。

(2)《谏逐客书》中“_____________________________”两句从反面假设和推论,当初如果四个君主拒绝客卿而不接纳他们,疏远有才之士而不用,就不可能使秦国民富国强。

(3)《登岳阳楼》中,“_________,”两句,写洞庭湖浩瀚无际的磅礴气势,意境阔大,景色宏伟奇丽。

(4)《桂枝香·金陵怀古》中,词人感叹六朝的历史像流水一样流逝,未曾给当朝的人留下教训和反思的句子是“_______________________”

四、语言文字运用(本题共5小题,18分)

18.下列字音字形全都正确的一项是(3分)( )

A.风乎舞雩(yú) 千乘(shèng)之国 庠(xiáng)序 畜(xù)养

B.繁芜(wú)丛杂 豁(huò)然开朗 忖(chǔn)度 孝悌(tì)

C.毋(wú)庸争辨 游刃(rèn)有余 崤(xiáo)山 狡狯(kuài)

D.技经肯綮(qìng) 缮刀而藏(cáng) 氾(fán)水 嫉(jì)恨

阅读下面的文段,完成19~21题。

孟子反对齐宣王① 似的以“大欲”而致“后灾”的错误做法,在动荡时代坚决反对“燃烽火,兴甲兵”,强力主张“保民而王”;刘邦在两军实力悬殊之际,勇赴②,最终以令人惊讶的团队合力化解危机,逐步走上开国明君之路;林觉民矢志拯救国家民族,不惜牺牲个人幸福,“为天下人谋永福”;马克思深刻洞察历史发展的规律,在任何研究领域都不是③,而是深入探究,从而发现了资本主义的深刻矛盾和无产阶级的历史使命,并自觉承担起创建革命理论、领导革命实践的重任。可见,所谓“抱负与使命”,(A),推动历史的进步,这样才能实现自我的抱负,完成自己的使命。

19.请根据教材内容,使用相关课文中出现的熟语,在文中序号处填空,使之内容恰当、逻辑合理。(3分①__________________②_______________③__________________

20.在文本(A)处填写句子,表述最恰当的一项是(3分)( )

A.并非指人自身的理想与责任,而是要把个人的才智、热情、意志与时代结合起来

B.不是指人自身的责任与理想,而是要把时代与个人的才智、热情、意志结合起来

C.既是指人自身的理想与责任,也是指把个人的才智、热情、意志与时代结合起来

D.不但指人自身的理想与责任,而且要把时代与个人的才智、热情、意志结合起来

21.下列与文中画波浪线的部分“燃烽火”修辞手法相同一项是(3分)

A.秋毫不敢有所近

B.权,然后知轻重;度,然后知长短

C.司马春衫,吾不能学太上之忘情也

D.戎马关山北

22.在下面横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字(含标点)。(6分)

儒家思想的代表人物是孔子和孟子,所以儒家的思想就简称为“孔孟之道”。道家思想的代表人物是老子和庄子,①。孔孟之道和老庄哲学,儒家和道家,这是我们文化的核心。儒家的思想一再要人们为社会做贡献,而庄子则一再维护个体的自由。②,而庄子为人类的“自由”找到了认识论上的铁证。把孟子思想用今天的话简单来表述,那就是我们要做一个道德的人,因为人性是善的;而把庄子关于自由的思想表述一下,那就是,我们是一个自由的人,因为我们的人性是自足的。因为人性是善的,所以要做一个道德的人;因为人性是自足的,所以要做一个自由的人。③。这人类生存的两大基石,被战国时期,生活在同一时代的两位杰出的思想家孟子和庄子论证得如此的完美。

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

③ ____________________________________________________________

五、写作(本题共1小题,60分)

23.根据要求,完成写作任务。(60分)

材料一:

《普通高中语文课程标准》要求高中生进行“整本书阅读”,并明确指出:“在指定范围内选择阅读一部长篇小说。通读全书,整体把握其思想内容和艺术特点。反复阅读品味,深入探究,欣赏人物形象,探究人物的精神世界,体会小说的主旨,研究小说的艺术价值。”

材料二:

有少年人说:要我读《时间简史》,我很开心;要我读大部头的小说,就会看不入心。

有成年人说:如果不懂科学,人类就无法生活;而不看《红楼梦》,对生活没影响。

材料三:

据说在英国人的家中常常会看到两本书:一本是《圣经》,另一本是“莎士比亚”。

莫言在领取诺贝尔文学奖时说:文学和科学相比确实没有什么用处。但是它的没有用处,正是它伟大的用处。

请你结合以上材料的内容和含义,联系现实生活,以高一学生代表的身份在复兴中学“人文阅读节”的启动仪式上发表演讲,写一篇演讲稿。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;卷面整洁,字迹工整;不少于800字。

语文参考答

1.B[A 项,翻译主体是“中国学者”以偏概全。从材料一“杨宪益、戴乃迭(英国籍)合译的”可知,杨译版是“以中国学者为主,中英学者合译”。C项,张冠李戴。根据材料一“中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点”,可知根据“语义的浑圆性、语法的意合性”是中国古代经典文本的语言特点,不是杨译本的语言特点。D项,无文无据。材料三说“霍译本的翻译立场与翻译策略超越了汉语《红楼梦》的字面意义,而旨在探求汉英双语背后两种异质文化观念之间相互理解与解释的适应性”,是认为其“超越了汉语《红楼梦》的字面意义,而旨在探求······的适应性”,并未提及“增强译作的思想深度”。]

2.D(A项,“因采取迎合译语读者”以偏概全,原文是“大多采取迎合译语读者”;而且这也不是“使其文化内核不易传播”的唯一原因,材料一表述的是“但以往的西方译者翻译中国文化典籍时,大多采取迎合译语读者的翻译策略,翻译过程中曲解、误译中国文化之处比比皆是。此外,中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点,使得绝大多数外国学习者难以在较短的时间内触及中华文化的内核”。B项,曲解文意。据材料一可知,“增强构建中国话语体系的能力”的前提是“深入了解中国典籍的外译事实······将中国的本土经验和理论与西方翻译理论相结合,取其精华,让中国的翻译研究与实践在传承和发展的良性循环中获得升华”,而不是选项所说“增加······数量,改变·····局面”。C项,张冠李戴。根据材料三可知,首先,学界对两种译本的翻译技术性问题有细致讨论,所以选项“并不在翻译的技术性层面上”的说法错误。其次,作者是对“这两位译家及······翻译立场与翻译策略的差异性等问题”感兴趣,不是学界的比较主要集中在这些方面。)

3.B(A项,无中生有。材料一没有对比研究两个译本的长处和不足。C项,强加因果。“材料三认为,因异质文化观念的不可通约性······会使译本失去西方读者”因果逻辑错误,原文因果逻辑是“杨译本不可遏制地透露出把中国文化传统及其风俗观念直输给西方读者的翻译立场,这也是杨译本失去西方英语读者的重要原因之一”。D项,三则材料虽然都谈到了对杨译本与霍译本《红楼梦》的比较问题,但在内容上是各自独立的,是摘编自三篇独立的文章。所以,选项中“三则材料呈现出总分的结构”说法错误。)

4.①杨宪益将忠实原作视为自己对艺术的全部追求,其译文力求保持与原著的形神皆似。

②霍克思追求译文与原著在艺术性方面最大程度地接近(或“等值”),因此其译文表现出较强的灵活性,他没有逐字逐句地翻译,而是忠实于原著的“篇章层面”。

(每点2分,翻译追求、译文特点各1分。)

5.①能够起到如实地传播中国传统文化的积极作用;②可以引发国外读者关注,并得到其认可,达到文化交流的目的。(每点2分,照抄原文的酌情扣分。只要求对材料一和材料三概括,如果是涉及材料二“在忠实原著的基础上,还具有一定的创造性和艺术性”的原则,则不计分。)

6.D(只有全知视角。)

7.A(错在“坐东朝西为尊”,古人的座位都是严格遵守“东向为尊”的规则。)

8.①湘云醉卧石凳-可见湘云的随性适意、豪放旷达(或不拘小节、纯真淘气);

②湘云梦说酒令--可见湘云的憨态可掬(或娇憨可爱);

③“芍药花飞,蜂蝶围绕,枕着芍药”的环境描写-可从侧面体现湘云的开朗豪爽、不拘小节。(每点2分)

【解析】本题考查小说整本书阅读的能力,具体考查情节、环境和人物。

《红楼梦》第六十二回《憨湘云醉眠芍药裀,呆香菱情解石榴裙》相关情节是:贾宝玉等过生日,与众人在一起行令喝酒,宴席上史湘云吃醉了酒,图凉快,卧于山石僻处一个石凳子上,香梦沉酣,芍药花落满身。

9.①《红楼梦》把女人当作与男人对应的一个性别群体来看待了,如林黛玉她聪慧有个性,她不依附男人,有独立人格。

②《红楼梦》中的女人身上具有人性的美,如薛宝钗宽厚待人,进退有度,孝顺母亲。

③《红楼梦》中的女人是不完美的,如林黛玉聪慧,但多愁善感,爱使小性子。

④《红楼梦》中的女人各有各的不幸,如探春远嫁,宝钗守寡,林黛玉英年早逝。

(每点2分,答出3点满分。提示:第六十三回《寿怡红群芳开夜宴,死金丹独艳理亲丧》花签中的图文有暗示人物命运和情节走向的作用。)

10.C(参考译文:天下共同拥立义帝,对他北面称臣。现在项羽把义帝放逐并击杀于江南,是大逆无道。我亲自为义帝发丧,诸侯都要穿白色丧服。调发全部关内全部的兵力,征集三河的士卒,向南沿长江、汉水而下,愿意跟随各诸侯王去讨伐楚国杀害义帝的人。)

11.B(“项王使卒三万人从”意为“项王派兵三万跟随”,其中“从”意为“跟随”;“沛公旦日从百余骑来见项王”意为“第二天沛公率领一百多人马来拜见项王”,其中“从”是使动用法,意为“率领、带领”。)

12.B(由原文“八月,汉王用韩信之计,从故道还,袭雍王章邯······止战好畤,又复败······汉王遂定雍地······引兵围雍王废丘”可知,汉王先在陈仓与雍王大战,后在好畤与雍王交战,最后才率军在废丘围困了雍王,选项“直接率军”分析错误。)

13.(1)军中官吏和士卒都是崤山以东的人,日夜踮起脚尖盼望着回到家乡,不如决策向东进军,争夺天下大权。

【解析】“军吏士卒皆山东之人也”是判断句;“跂”翻译为踮起脚尖;东乡翻译为动词,向东进军。关键点各1分,句意通畅1分。

(2)于是(项羽)就派使者把义帝迁徙到长沙郴县,催促义帝早些动身,群臣渐渐背叛了义帝。

【解析】第一个“使”为动词,“派遣”;“趣”为催促;“稍”意为渐渐的,慢慢的。关键点各1分,句意通畅1分。

14.①《鸿门宴》中不杀刘邦,体现了项羽优柔寡断、有勇无谋的性格特点;②本文中杀死义帝,体现了项羽目光短浅、盲目自尊的性格特点。(答对一点得1分,答对两点得3分)

【解析】在《鸿门宴》中,范增从刘邦过去和现在行为的不同,以及有龙虎气等方面,一再提醒项羽杀掉刘邦,勿错失时机。但项羽最终未杀刘邦,可看出他的优柔寡断、有勇无谋。在本文中,由原文“项羽出关,使人徙义帝。曰:古之帝者地方千里,必居上游。·····临江王击之,杀义帝江南”和“汉王闻之,袒而大哭。遂为义帝发丧,临三日。发使者告诸侯曰:天下共立义帝,北面事之······悉发关内兵,收三河土,南浮江、汉以下,愿从诸侯王击楚之杀义帝者。””可知,项羽掌握大权,分封诸侯之后却派人杀掉义帝,从而失去民心,这一行为给了刘邦反击的良机,可看出项羽目光短浅、盲目自尊。

【参考译文】

四月,各路将领从项羽帐下解散,诸侯各自回到封地。汉王回国,项王派兵三万跟随他们,(汉军)离开后就烧断栈道,以防备诸侯军和匪徒的袭击,也向项羽表示没有东进的意图。到达南郑,各将领和士卒很多在中途逃亡回去,士卒都唱着思念东归的歌。韩信劝汉王说:“项羽封有功的各个将领为王,大王您却独自被封在南郑,这是放逐啊。军中官吏和士卒都是崤山以东的人,日夜踮起脚尖盼望着回到家乡,不如决策向东进军,争夺天下大权。”

项羽出了函谷关,派人迁徙义帝。说:“古代的帝王统辖千里的土地,必须居住在上游。”于是(项羽)就派遣使者把义帝迁徙到长沙郴县,催促义帝早些动身,群臣渐渐背叛了义帝,(项羽)就暗地里让衡山王、临江王攻打义帝,在江南杀死了义帝。

八月,汉王采纳韩信的计策,从故道回军,袭击雍王章邯。章邯在陈仓迎战汉军,雍王兵败退走;在好畤停下来作战,又再次失败了,逃到废丘。汉王随即平定了雍地。向东到达咸阳,率军围困雍王于废丘。二年,汉王向东夺取城邑,塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都投降了。韩王郑昌不愿归附,汉王派韩信打败了他。于是设置了陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地各郡;关外设置了河南郡。改立韩太尉信为韩王。将领中率领一万人或一郡投降的,封给他万户。修缮整治河上郡内的长城。各处原来的秦朝苑囿园池,都让百姓开垦耕种。正月,俘虏了雍王的弟弟章平。大赦有罪的人。

汉王出函谷关到达陕县,抚慰关外父老,回来后,张耳前来拜见,汉王给了他优厚的待遇。二月,下令废除秦社稷,改立汉社稷。三月,汉王从临晋关渡过黄河,魏王豹率兵随从。攻下河内,俘虏了殷王,设置河内郡。(汉王)向南渡过平阴津,到达洛阳。新城三老董公拦住汉王,把义帝死的原委告诉汉王。汉王听了之后,袒臂大哭。于是为义帝发丧,举哀三天。派遣使者通告诸侯说:“天下共同拥立义帝,对他北面称臣。现在项羽把义帝放逐并击杀于江南,是大逆无道。我亲自为义帝发丧,诸侯都要穿白色丧服。调发全部关内全部的兵力,征集三河的士卒,向南沿长江、汉水而下,愿意跟随各诸侯王去讨伐楚国杀害义帝的人。”

15.A(“千载一知音”虽有对杜别驾能解文姬曲意的赞美,但结合全诗以及注释可知,诗人与蔡文姬境遇相似,只身离开京城,满含漂泊孤寂之感,此处“知音”主要表达了诗人对蔡文姬的理解,抒发了二人同病相怜、同声相应的感慨。选项表述错误。)

16.①两首诗都运用了虚实结合的手法。(2分)

②刘诗中“长江上”漂泊的诗人是实写,而战马的出塞是想象。(2分)

③杜诗中岳阳楼上倚着栏杆流泪的诗人是实写,北方边境的战火是诗人的想象。(2分)

【解析】刘长卿的《鄂渚听杜别驾弹胡琴》中“何事长江上,萧萧出塞吟”表明,刘长卿身在鄂州,但是心却在边塞。“长江上”为诗人写自己只身离开京城后所处之地的实景,点出了漂泊之苦。“萧萧出塞吟”是虚写,诗人想象自己骑着战马出塞打仗。一虚一实,表现了其忧国忧民之情。

杜甫的《登岳阳楼》中“戎马关山北”虚写北境的战事,“凭轩涕泗流”实写眼前的景色和自身痛切的心情。虚实结合,表现了诗人对国家安危、时局动荡的忧思。

两首诗都结合了现实中自身的处境情况和想象中边关的场景,运用了虚实结合的表现手法。

【诗歌赏析】

刘长卿,字文房,唐代诗人。工于诗,长于五言,自称“五言长城”。其诗多抒发失意之感、隐逸之情,风格清雅、洗练。本诗首联借蔡文姬交代了胡琴弹奏的内容,表现出诗人对蔡文姬的理解。颔联通过联想和想象,写出蔡文姬在他乡生活的孤寂和悲苦。诗人借用蔡文姬去国怀乡、因战乱而漂泊的典故,自伤身世际遇。颈联、尾联虚实结合,诗人沉醉于音乐,眼前似乎显现了边境的景象。刘长卿身在鄂州,但心却在边塞。对所处之地实景的描写,点出了漂泊之苦,对边塞想象之景的虚写体现了诗人忧国忧民之情。本诗指向安史之乱后,刘长卿离开长安,到了鄂州,心中充满漂泊无依之感,而国家处于风雨飘摇之中,诗人怀着忧国忧民的心情,想象自己骑着战马出塞打仗。

17.(1)可使有勇 且知方也

(2)向使四君却客而不内 疏士而不用

(3)吴楚东南坼 乾坤日夜浮

(4)六朝旧事随流水 但寒烟衰草凝绿(每空1分)

18.A(B项,忖cǔn;C项,辨一辩;D项,缮一善,嫉jí。)

19.①缘木求鱼 ②鸿门宴 ③浅尝辄止

【解析】考查学生对教材中熟语的理解和运用。要求用“相应课文中出现的熟语”,即“熟语”必须出自“教材相对应的课文”。考生若填写的不是来自课文的熟语不记分。如②“鸿门宴(教材P13)”《现代汉语词典》P542解释为:后来用“鸿门宴”指暗藏杀机、阴谋加害客人的宴会。如果考生用“龙潭虎穴”,语义符合却不是课文熟语,不能得分。①缘木求鱼(教材P6注释17):比喻方向、方法不对,一定达不到目的。③浅尝辄止(教材P82第五段):只略微尝试一下就停止。指对知识、问题等不做深入研究。

20.A(B项语序不当,C项逻辑不当,D项逻辑不当、语序不当。提示:部分语料来自《教师用书》和教材P91“单元学习任务一”。)

21.D[“烽火”“戎马”都是借代战争,见教材P155注释4。A项“秋毫”是比喻义。见《现代汉语词典》P1072:鸟兽秋天新长的细毛,比喻微小的事物,如秋毫无犯、明察秋毫。又见教材P5注释13:鸟兽秋天所生的细毛(本义)。教材P14注释10:句义为“财物丝毫不敢据为己有”(比喻义)。B项是对偶。C项是比喻和用典,见教材P88注释 2~3。]

22.示例:①就简称为“老庄哲学”(或:所以道家思想简称为“老庄哲学”)【提示:字数限制,含标点不能超过15字,该空不能和前文每个字都对应写成“所以道家的思想就简称为“老庄哲学””(17字),必须根据重点缩减。】

②孟子为道德找到了人性论的基础

③道德和自由是人类生存的两大基石(每处2分)

【解析】横线①紧接“道家思想的代表人物是老子和庄子”,又根据前后文“儒家的思想就简称为“孔孟之道””“孔孟之道和老庄哲学”,而“老庄哲学”之前没有提到,可以得出答案。“庄子为人类的“自由'找到了认识论上的铁证”照应“把庄子关于自由的思想表述一下,那就是,我们是一个自由的人,因为我们的人性是自足的”,仔细观察发现句子是前后照应、结构相近的,所以由“把孟子思想用今天的话简单来表述,那就是我们要做一个道德的人,因为人性是善的”,推出横线②的内容为“孟子为道德找到了人性论的基础”。“这人类生存的两大基石”的“这”指代其前面的内容,可知横线③要填“人类生存的两大基石”的内容,又由横线前“做一个道德的人”“要做一个自由的人”可知“道德和自由是人类生存的两大基石”,得出横线③的答案。

23.【写作导引】

(1)材料分析:

材料一强调高中阶段“长篇小说整本书阅读”的部分培养目标;材料二突出文学阅读的现实困境,即“看重科学之用,轻视文学之用”;材料三用现实生活里的中外案例(英国人重视信仰和英国本土文学著作;具有世界级影响力的中国作家公开演讲的观点)突出文学的“无用之用”。三段材料内容都指向“文学(人文)阅读”,综合反映了“文学(人文)阅读的有用和无用”,“科学之用和文学之用的区别”,材料核心概念属于关系型话题。

特别注意:材料中提到的书名或人物都具有世界级影响力,也突出具备所属国家(民族)的文化特征。

(2)任务分析:

①情境设置为复兴中学“人文阅读节”的启动仪式,隐含了“号召高中生进行人文阅读(特别是本民族优秀作品)”“辨析文学阅读的功用”“解决文学阅读的现实困境”的目的指向和“复兴中学”校名内涵;又需要考生“以高一学生代表的身份(就是考生的真实身份)”演讲,即要以符合身份的口吻和措辞,探究完成高中阶段文学阅读学业任务的方法。

②内容要求“结合以上材料的内容和含义,联系现实生活”,意味着既要考虑材料的多元关系,适当进行辩证思考,又要联系高中生现实生活,解决现实阅读困境。

③文体要求是“演讲稿”,要注意文体格式、对象意识、口语化、鼓动性等文体特征。

(3)参考立意:文学阅读有大用;文学阅读与科学阅读同样重要;人文阅读不可废;阅读处处显人文。

(4)写作雷区:一是考生要进行辩证思考,就不能写成一味贬低科学(或:科学阅读、实用阅读),鼓吹人文(文学)阅读的文章;二是考生可以提及《圣经》的信仰作用、人文特性,但不宜过分宣扬其宗教教义。

(5)书写要求“卷面整洁,字迹工整”,阅卷判分时要酌情考虑。

附:作文等级评分标准

一等(20~16分) 二等(15~11分) 三等(10~6分) 四等(5~0分)

基础等级 内容20分 符合题意 中心突出 内容充实 思想健康 感情真挚 符合题意 主题明确 内容较充实 思想健康 感情真实 基本符合题意 中心基本明确 内容单薄 思想基本健康 感情基本真实 偏离题意 中心不明确 内容不当 思想不健康 感情虚假

表达20分 符合文体要求 结构严谨 语言流畅 字迹工整 符合文体要求 结构完整 语言通顺 字迹清楚 基本符合文体要求 结构基本完整 语言基本通顺 字迹基本清楚 不符合文体要求 结构混乱语言不通顺,语病多 字迹潦草难辨

发展等级 特征20分 深刻 丰富 有文采 有创意 较深刻 较丰富 较有文采 较有创意 略显深刻 略显丰富 略显文采 略显创意 个别语句有深意 个别内容较好 个别语句较精彩 个别地方有新意

一、信息类文本阅读(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

中国学者进入典籍英译领域时间相对较晚,据现有汉学书目统计,中国典籍译本绝大多数是由西方汉学家或独立、或在中国合作者帮助下完成的。传教士以降的西方译者为中国典籍的异域传播做出了不可磨灭的贡献,但以往的西方译者翻译中国文化典籍时,大多采取迎合译语读者的翻译策略,翻译过程中曲解、误译中国文化之处比比皆是。此外,中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点,使得绝大多数外国学习者难以在较短的时间内触及中华文化的内核。然而,典籍英译的主要目的,是向西方世界介绍真正的中国传统文化,促进中西文化交流和发展,让西方了解真正的中国。我们应当客观、公正地看待中国典籍翻译实践和接受之间的窘况与差距,从典籍翻译大家身上汲取翻译的智慧,获取前行的指导和力量。在这方面,对杨宪益、戴乃迭(英国籍)合译的与英国人霍克斯翻译的《红楼梦》译本的比较,是一个值得我们静下心来认真思考的课题。这两个译本于20世纪70年代出版,三位译者皆因此获得巨大声誉,也同时掀起了翻译界此后对两种译本经久不息的对比研究热潮。在这过程中,我们应深入了解中国典籍的外译事实,客观分析两种译本的优长与不足,将中国的本土经验和理论与西方翻译理论相结合,取其精华,让中国的翻译研究与实践在传承和发展的良性循环中获得升华,在实践中不断培养和提高我们讲述中国故事、构建中国话语体系的时代能力。

(摘编自辛红娟《中国典籍“谁来译”》)

材料二:

翻译思想是决定译者翻译行为和翻译结果的主因,只有通过其翻译思想,读者才能理解其翻译过程中所采取的种种策略,也才能对这些策略所产生的译文进行更客观的评价。从霍克思的译本中可见,他对原文采取了大多时候“忠实不渝”、间或背信弃“意”的态度。为证此言,举个背信弃“意”的例子。《红楼梦》第一回中,曹雪芹用了一个较长的段落交代自己的写作目的,并说明选用“甄士隐”和“贾雨村”作为人物姓名的缘由,为读者理解整部小说进行铺垫。霍克思在其译本中大胆地省却了这段文字的翻译,直接从“列位看官:你道此书从何而来?”译起。霍克思的省译,显然不是漏译或者不能译,最有可能的原因,是霍克思对其译本艺术性的考量。为了实现译本与原著在艺术性方面的等值或者说最大程度的接近,霍克思将“忠实”的对象定位于篇章层面。杨宪益的翻译可以称之为“临摹式翻译”。“临摹”是初学书画之法,就是照着一幅书法或者绘画描其形而逮其神,最终达到与原作的惟妙惟肖。临摹者往往会将忠实原作视为自己对艺术的全部追求,杨宪益翻译的《红楼梦》正是这样一件艺术性高超的临摹作品。

(摘编自党争胜《霍克思与杨宪益的翻译思想刍议》)

材料三:

从当下国际学界关于两百年《红楼梦》翻译史及诸种译本的研究来看,大多数学者对杨译本和霍译本给予了充分的认可,学界就这两种译本的翻译技术性问题有着相当细致的讨论。然而我所感兴趣的不是翻译的技术性问题,而是这两位译家及两种译本的语言修辞、文化身份、翻译立场与翻译策略的差异性等问题。杨宪益译本的翻译立场与翻译策略更注重推动英语贴着汉语文化观念的地面行走,所以杨译本不可遏制地透露出把中国文化传统及其风俗观念直输给西方读者的翻译立场,这也是杨译本失去西方英语读者的重要原因之一。不同于杨译本,霍译本的翻译立场与翻译策略超越了汉语《红楼梦》的字面意义,而旨在探求汉英双语背后两种异质文化观念之间相互理解与解释的适应性。他使用西方本土读者谙熟且可以接受的地道的英语及其文化、风俗等观念,以此来创造性、补充性与生成性地重构《石头记》,从而完成了两种异质文化观念之间的转换生成。

(摘编自杨乃乔《<红楼梦>与The Story of the Stone:谈异质文化观念的不可通约性及其翻译的创造性》)

1.下列对材料相关内容的理解,正确的一项是(3分( )

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是(3分)

A.以往的西方译者翻译中国文化典籍因采取迎合译语读者的翻译策略,导致译本过多曲解、误译中国文化,使其文化内核不易传播。

B.中国翻译界应该增加典籍翻译的数量,改变我国典籍主要由国外学者翻译的局面,这样才能增强构建中国话语体系的能力。

C.学界对《红楼梦》杨译本和霍译本的比较并不在翻译的技术性层面上,而主要集中在其翻译立场与翻译策略的差异性问题上。

D.译本的表达受译者语言修辞、文化身份、翻译立场与策略等因素影响,更易于译语读者接受的译本或需完成异质文化观念间的转换生成。

3.下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是(3分) ( )

A.材料一对比研究了杨译本和霍译本的优长和不足,指出要客观公正地看待中国典籍翻译实践和接受之间的窘况与差距。

B.材料二借用“临摹”的概念,意在强调杨译本对于《红楼梦》的绝对忠实,这与霍译本的间或背信弃“意”形成对比。

C.材料三认为,因异质文化观念的不可通约性,把中国文化传统和观念直输给西方读者的翻译立场会使译本失去西方读者。

D.材料一提纲挈领,从总体述说中国典籍“谁来译”的问题,材料二和材料三则分而论之,三则材料呈现出总分的结构。

4.请根据材料二,简要说明杨宪益与霍克思对译文艺术性的理解有何不同。(4分)

5.请结合材料一和材料三进行概括:评价一部中国典籍译本是否优秀,有哪些标准?(4分)

二、文学类文本阅读(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成 6~9题。

文本一:

当下又值宝玉生日已到,原来宝琴也是这日。因王夫人不在家,也不曾像往年闹热。

到了红香圃中,只见筵开玳瑁,褥设芙蓉。众人让宝琴、岫烟二人在上,平儿面西坐,宝玉面东坐。探春又接了鸳鸯来,二人并肩对面相陪。西边一桌,宝钗、黛玉、湘云、迎春、惜春依序,一面又拉了香菱、玉钏儿二人打横。

玩了一会,倏然不见了湘云,使人各处去找。只见一个小丫头笑嘻嘻的走来:“姑娘们快瞧云姑娘去,吃醉了图凉快,在山子后头一块青板石凳上睡着了。”众人都走来看时,果见湘云卧于山石僻处一个石凳子上,业经香梦沉酣,四面芍药花飞了一身,满头脸衣襟上皆是红香散乱,手中的扇子在地下,也半被落花埋了,一群蜂蝶闹穰穰的围着她,又用鲛帕包了一包芍药花瓣枕着。众人看了,又是爱,又是笑,忙上来推唤搀扶。湘云口内犹作睡语说酒令,唧唧嘟嘟说:

泉香而酒冽,玉碗盛来琥珀光,直饮到梅梢月上,醉扶归,却为宜会亲友。

众人笑推她说道:“快醒醒儿吃饭去,这潮凳上还睡出病来呢。”湘云慢启秋波,见了众人,低头看了一看自己,方知是醉了。原是来纳凉避静的,不觉的因多罚了两杯酒,娇袅不胜,便睡着了,心中反觉自愧。

……

已是掌灯时分。宝玉说:“咱们也该行个令才好。”麝月笑道:“拿骰子咱们抢红罢。”宝玉道:“没趣。咱们占花名儿好。”小燕笑道:“依我说,咱们竟悄悄的把宝姑娘、云姑娘、林姑娘请了来玩一回子。”宝玉道:“咱们三姑娘也吃酒,再请她一声才好。还有琴姑娘。”探春又命翠墨同了小燕也再三的请了李纨和宝琴二人,会齐,先后都到了怡红院中。袭人又死活拉了香菱来。炕上又并了一张桌子,方坐开了。

晴雯拿了一个竹雕的签筒来,里面装着象牙花名签子。又取过骰子来,盛在盒内,摇了一摇,揭开一看,里面是五点,数至宝钗。宝钗将简摇了一摇,伸手掣出一根,只见签上画着一支牡丹,题着“艳冠群芳”四字,下面又有镌的小字一句唐诗,道是:任是无情也动人。又注着:“在席共贺一杯,此为群芳之冠,随意命人,不拘诗词雅谑,道一则以侑酒。”众人看了,都笑说:“巧的很,你也原配牡丹花。”说着,大家共贺了一杯。

宝玉却只管拿着那签,口内颠来倒去念“任是无情也动人”,听听芳官唱曲,眼看着芳官不语。

宝钗又掷了一个十六点,数到探春,探春伸手掣了一根出来,自己一瞧,便掷在地下,红了脸,笑道:“这东西不好,不该行这令。”众人不解,袭人等忙拾了起来,众人看上面是一枝杏花,那红字写着“瑶池仙品”四字,诗云:日边红杏倚云栽。注云:“得此签者,必得贵婿,大家恭贺一杯,共同饮一杯。”众人笑道:“这签原是闺阁中取戏的,除了这两三根有这话的,并无杂话,这有何妨。我们家已有了个王妃,难道你也是王妃不成。大喜,大喜。”说着,大家来敬。探春那里肯饮,却被三四个人强死强活灌了下去。

李氏摇了一摇,掣出一根来一看,画着一枝老梅,是写着“霜晓寒姿”四字,那一面旧诗是:竹篱茅舍自甘心。注云:“自饮一杯,下家掷骰。”李纨笑道:“你们掷去罢。我只自吃一杯。”

湘云笑着,揎拳掳袖的伸手掣了一根出来。大家看时,一面画着一枝海棠,题着“香梦沉酣”四字,那面诗道是:只恐夜深花睡去。黛玉笑道:“‘夜深’两个字,改“石凉”两个字。”众人便知他趣白日间湘云醉卧的事,都笑了。

黛玉一面伸手取了一根,只见上面画着一枝芙蓉,题着“风露清愁”四字,那面旧诗道是:莫怨东风当自嗟。注云:“自饮一杯,牡丹陪饮一杯。”众人笑说:“这个好极。除了他,别人不配作芙蓉。”

(节选自《红楼梦》第六十二回、六十三回,有删改)

文本二:

首先,《红楼梦》把女人当作与男人对应的一个性别群体来看待了,《红楼梦》中的女人,尤其年轻女人,不再是男人生命中的某种工具,不再是让男人受挫受难的祸水,也不再是失意男人镜花水月般的自我补偿。其次,《红楼梦》作者认为,女人,尤其是年轻女人,是较诸男人精彩一点的人,是展现着较多的人性美、人情美的人。不着意打造三从四德的楷模。第三,尤为可贵的是,红楼女性世界是一个鲜活女人的世界,原汁原味的女人世界。鲜活的女性世界,首先是美的。红楼女性的形貌美、才智美、性情美以及不同年龄特有的风神美,都在绽放异彩。鲜活的女性世界,必定是不完善的。“真正美人方有一陋处”。这些陋处,在形貌、才智、性情诸方面,都被自然、本真、原汁原味地透露出来。鲜活的女人,还各有各的不幸。

(摘编自刘敬圻《<红楼梦>的女性观与男性观》,有删改)

6.下列对文本一相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.文中宝玉提到“行个令”,指的是行酒令,是酒席上的一种助兴游戏,这个细节反映了社会习俗环境。

B.文中“花名签”上的画、字、诗、注,多用隐喻之法,暗示了人物命运,和判词有一定照应关系。

C.文中以花喻人,众人道宝钗原也配牡丹花,是因宝钗似牡丹,是个大方端庄、鲜妍富贵的大家闺秀。

D.节选借助全知视角和有限视角相结合,描写了众姐妹深夜聚会行花令的欢乐场面,人物形象鲜明。

7.下列与文本有关的说法,不正确的一项是(3分)( )

A.古人设宴对座次安排十分讲究。宴会座位中“东”是尊位,《红楼梦》中每次正式宴会的座次跟《鸿门宴》中宴会座次一样,都严格遵守坐东朝西为尊的规则。

B.梅花是古诗文常见的意象,其内涵丰富。《红楼梦》中李纨和妙玉都有梅花之喻,李纨之“老梅”是她守节自甘下形同槁木、心如死灰生活的显露

C.《乡土中国·男女有别》认定男女间“不必求心理上的契洽”。宝钗和宝玉的感情也如此:相敬如宾,“任是无情也动人”,故成为封建家长眼中的“金玉良缘”。

D.刘敬圻认为《红楼梦》把女人当作一个独立性别群体来看待。从这一点上看,该书在一定程度上摆脱了中国传统社会把女性看成男性附庸的思想桎梏。

8.掣花签时,黛玉打趣了“白日间湘云醉卧的事”,请简析在该事件中所体现出的湘云的形象。(6分)

9.请结合文本二的观点和《红楼梦》全书,以文本一中提到的红楼女子为例,具体谈谈你对《红楼梦》女性观的认识。(6分)

三、古代诗文阅读(本题共8小题,37分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

四月,兵罢戏下,诸侯各就国。汉王之国,项王使卒三万人从。去辄烧绝栈道,以备诸侯盗兵袭之,亦示项羽无东意。至南郑,诸将及士卒多道亡归,士卒皆歌思东归。韩信说汉王曰:“项羽王诸将之有功者,而王独居南郑,是迁也。军吏士卒皆山东之人也,日夜跂而望归,不如决策东乡,争权天下。”

项羽出关,使人徙义帝【注】。曰:“古之帝者地方千里,必居上游。”乃使使徙义帝长沙郴县,趣义帝行,群臣稍倍叛之,乃阴令衡山王、临江王击之,杀义帝江南。

八月,汉王用韩信之计,从故道还,袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓,雍兵败,还走;止战好畤,又复败,走废丘。汉王遂定雍地。东至咸阳,引兵围雍王废丘。二年,汉王东略地,塞王欣、翟王翳、河南王申阳皆降。韩王昌不听,使韩信击破之。于是置陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡;关外置河南郡。更立韩太尉信为韩王。诸将以万人若以一郡降者,封万户。缮治河上塞。诸故秦苑囿园池,皆令人得田之。正月,虏雍王弟章平。大赦罪人。

汉王之出关至陕,抚关外父老,还,张耳来见,汉王厚遇之。二月,令除秦社稷,更立汉社稷。三月,汉王从临晋渡,魏王豹将兵从。下河内,虏殷王,置河内郡。南渡平阴津,至雒阳。新城三老董公遮说汉王以义帝死故。汉王闻之,袒而大哭。遂为义帝发丧,临三日。发使者告诸侯曰:“天下共立义帝北面事之今项羽放杀义帝于江南大逆无道寡人亲为发丧诸侯皆缟素悉发关内兵收三河士南浮江汉以下愿从诸侯王击楚之杀义帝者.

(节选自《史记·高祖本纪》,有删节

【注】义帝:义帝熊心本是楚国贵族,项梁起事后,立熊心为楚怀王,以从民望。义帝与诸将约,先入关中者为王。刘邦先入关中,项羽使人还报熊心。熊心答复,照原约办,项羽因此怨恨熊心。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.天下共立义帝/北面事之/今项羽放杀义帝/于江南大逆无道/寡人亲为发丧诸侯/皆缟素/悉发关内兵/收三河士/南浮江汉以下/愿从诸侯王击楚之杀义帝者

B.天下共立/义帝北面事之/今项羽放杀义帝于江南/大逆无道/寡人亲为发丧诸侯/皆缟素/悉发关内兵/收三河士/南浮江汉以下/愿从诸侯王击楚之杀义帝者

C.天下共立义帝/北面事之/今项羽放杀义帝于江南/大逆无道/寡人亲为发丧/诸侯皆缟素/悉发关内兵/收三河士/南浮江汉以下/愿从诸侯王击楚之杀义帝者

D.天下共立/义帝北面事之/今项羽放杀义帝/于江南大逆无道/寡人亲为发丧/诸侯皆缟素/悉发关内兵收三河士/南浮江汉以下/愿从诸侯王击楚之杀义帝者

11.下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.就国,指受到君主分封而获得领地后,受封者前往领地居住并进行统治管理。

B.“项王使卒三万人从”和“沛公旦日从百余骑来见项王”(《鸿门宴》)两句中的“从”字含义相同。

C.“关外置河南郡”和“沛公则置车骑”(《鸿门宴》)两句中的“置”字含义不同。

D.寡人,即寡德之人,是古代君主、诸侯王对自己的谦称。因刘邦被项羽封为汉王,所以自称为寡人。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.汉王善得民心。他不但下令修缮整治河上郡内的长城,还让百姓开垦耕种秦朝原来的苑囿园池,甚至亲自到陕县安抚关外父老。

B.汉王从善如流。他听取韩信“决策东乡,争权天下”的建议,领兵回军,直接率军在废丘围困了雍王。

C.汉王御人有道。先是用韩信之计,从故道回军,袭击了雍王章邯,后又派韩信攻打不愿归附自己的韩王郑昌。

D.汉王善抓时机。汉王为义帝发丧,举哀三天,并乘机派使者通告诸侯攻打杀义帝的罪人,抓住了讨伐项羽的绝佳机会。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)军吏士卒皆山东之人也,日夜跂而望归,不如决策东乡,争权天下。(4分)

(2)乃使使徙义帝长沙郴县,趣义帝行,群臣稍倍叛之。(4分)

14.在《鸿门宴》中,项羽没有杀刘邦,范增说他“为人不忍”;但在本文中他却杀掉了义帝。请概括这样的举动体现了项羽怎样的性格特点。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的唐诗,完成15~16题。

鄂渚听杜别驾弹胡琴①

刘长卿

文姬留此曲,千载一知音。

不解胡人语,空留楚客②心。

声随边草动,意入陇云深。

何事长江上,萧萧③出塞吟。

【注】①本诗写于安史之乱后,当时诗人只身离开京城,就任鄂岳转运留后。鄂渚,在今湖北鄂州。②楚客:客居他乡的人。③萧萧:形容马嘶鸡声。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联借蔡文姬交代了胡琴弹奏的内容,“知音”一词主要表达了对杜别驾能解文姬曲意的赞美。

B.颔联对仗工整,“不解”“空留”“楚客”等词写出蔡文姬在匈奴生活的孤独,也与首联呼应。

C.颈联写诗人似乎看到了边境上衰草随风摇动,天空中乌云弥漫,显示出了此曲震撼人心的魅力。

D.本诗融音乐与历史于一体,既是一首描写音乐的佳作,又兼具咏史诗的特点,构思新奇而动人。

16.本诗尾联在表现手法上和杜甫《登岳阳楼》中的诗句“戎马关山北,凭轩涕泗流”有异曲同工之妙,请结合两首诗进行分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,8分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(8分)

(1)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,子路认为,如果自己去治理一个中等规模的国家,用不了几年工夫,就能“_______________________”,使这个国家强盛起来,使那里的百姓都知道为人的道理。

(2)《谏逐客书》中“_____________________________”两句从反面假设和推论,当初如果四个君主拒绝客卿而不接纳他们,疏远有才之士而不用,就不可能使秦国民富国强。

(3)《登岳阳楼》中,“_________,”两句,写洞庭湖浩瀚无际的磅礴气势,意境阔大,景色宏伟奇丽。

(4)《桂枝香·金陵怀古》中,词人感叹六朝的历史像流水一样流逝,未曾给当朝的人留下教训和反思的句子是“_______________________”

四、语言文字运用(本题共5小题,18分)

18.下列字音字形全都正确的一项是(3分)( )

A.风乎舞雩(yú) 千乘(shèng)之国 庠(xiáng)序 畜(xù)养

B.繁芜(wú)丛杂 豁(huò)然开朗 忖(chǔn)度 孝悌(tì)

C.毋(wú)庸争辨 游刃(rèn)有余 崤(xiáo)山 狡狯(kuài)

D.技经肯綮(qìng) 缮刀而藏(cáng) 氾(fán)水 嫉(jì)恨

阅读下面的文段,完成19~21题。

孟子反对齐宣王① 似的以“大欲”而致“后灾”的错误做法,在动荡时代坚决反对“燃烽火,兴甲兵”,强力主张“保民而王”;刘邦在两军实力悬殊之际,勇赴②,最终以令人惊讶的团队合力化解危机,逐步走上开国明君之路;林觉民矢志拯救国家民族,不惜牺牲个人幸福,“为天下人谋永福”;马克思深刻洞察历史发展的规律,在任何研究领域都不是③,而是深入探究,从而发现了资本主义的深刻矛盾和无产阶级的历史使命,并自觉承担起创建革命理论、领导革命实践的重任。可见,所谓“抱负与使命”,(A),推动历史的进步,这样才能实现自我的抱负,完成自己的使命。

19.请根据教材内容,使用相关课文中出现的熟语,在文中序号处填空,使之内容恰当、逻辑合理。(3分①__________________②_______________③__________________

20.在文本(A)处填写句子,表述最恰当的一项是(3分)( )

A.并非指人自身的理想与责任,而是要把个人的才智、热情、意志与时代结合起来

B.不是指人自身的责任与理想,而是要把时代与个人的才智、热情、意志结合起来

C.既是指人自身的理想与责任,也是指把个人的才智、热情、意志与时代结合起来

D.不但指人自身的理想与责任,而且要把时代与个人的才智、热情、意志结合起来

21.下列与文中画波浪线的部分“燃烽火”修辞手法相同一项是(3分)

A.秋毫不敢有所近

B.权,然后知轻重;度,然后知长短

C.司马春衫,吾不能学太上之忘情也

D.戎马关山北

22.在下面横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字(含标点)。(6分)

儒家思想的代表人物是孔子和孟子,所以儒家的思想就简称为“孔孟之道”。道家思想的代表人物是老子和庄子,①。孔孟之道和老庄哲学,儒家和道家,这是我们文化的核心。儒家的思想一再要人们为社会做贡献,而庄子则一再维护个体的自由。②,而庄子为人类的“自由”找到了认识论上的铁证。把孟子思想用今天的话简单来表述,那就是我们要做一个道德的人,因为人性是善的;而把庄子关于自由的思想表述一下,那就是,我们是一个自由的人,因为我们的人性是自足的。因为人性是善的,所以要做一个道德的人;因为人性是自足的,所以要做一个自由的人。③。这人类生存的两大基石,被战国时期,生活在同一时代的两位杰出的思想家孟子和庄子论证得如此的完美。

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

③ ____________________________________________________________

五、写作(本题共1小题,60分)

23.根据要求,完成写作任务。(60分)

材料一:

《普通高中语文课程标准》要求高中生进行“整本书阅读”,并明确指出:“在指定范围内选择阅读一部长篇小说。通读全书,整体把握其思想内容和艺术特点。反复阅读品味,深入探究,欣赏人物形象,探究人物的精神世界,体会小说的主旨,研究小说的艺术价值。”

材料二:

有少年人说:要我读《时间简史》,我很开心;要我读大部头的小说,就会看不入心。

有成年人说:如果不懂科学,人类就无法生活;而不看《红楼梦》,对生活没影响。

材料三:

据说在英国人的家中常常会看到两本书:一本是《圣经》,另一本是“莎士比亚”。

莫言在领取诺贝尔文学奖时说:文学和科学相比确实没有什么用处。但是它的没有用处,正是它伟大的用处。

请你结合以上材料的内容和含义,联系现实生活,以高一学生代表的身份在复兴中学“人文阅读节”的启动仪式上发表演讲,写一篇演讲稿。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;卷面整洁,字迹工整;不少于800字。

语文参考答

1.B[A 项,翻译主体是“中国学者”以偏概全。从材料一“杨宪益、戴乃迭(英国籍)合译的”可知,杨译版是“以中国学者为主,中英学者合译”。C项,张冠李戴。根据材料一“中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点”,可知根据“语义的浑圆性、语法的意合性”是中国古代经典文本的语言特点,不是杨译本的语言特点。D项,无文无据。材料三说“霍译本的翻译立场与翻译策略超越了汉语《红楼梦》的字面意义,而旨在探求汉英双语背后两种异质文化观念之间相互理解与解释的适应性”,是认为其“超越了汉语《红楼梦》的字面意义,而旨在探求······的适应性”,并未提及“增强译作的思想深度”。]

2.D(A项,“因采取迎合译语读者”以偏概全,原文是“大多采取迎合译语读者”;而且这也不是“使其文化内核不易传播”的唯一原因,材料一表述的是“但以往的西方译者翻译中国文化典籍时,大多采取迎合译语读者的翻译策略,翻译过程中曲解、误译中国文化之处比比皆是。此外,中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点,使得绝大多数外国学习者难以在较短的时间内触及中华文化的内核”。B项,曲解文意。据材料一可知,“增强构建中国话语体系的能力”的前提是“深入了解中国典籍的外译事实······将中国的本土经验和理论与西方翻译理论相结合,取其精华,让中国的翻译研究与实践在传承和发展的良性循环中获得升华”,而不是选项所说“增加······数量,改变·····局面”。C项,张冠李戴。根据材料三可知,首先,学界对两种译本的翻译技术性问题有细致讨论,所以选项“并不在翻译的技术性层面上”的说法错误。其次,作者是对“这两位译家及······翻译立场与翻译策略的差异性等问题”感兴趣,不是学界的比较主要集中在这些方面。)

3.B(A项,无中生有。材料一没有对比研究两个译本的长处和不足。C项,强加因果。“材料三认为,因异质文化观念的不可通约性······会使译本失去西方读者”因果逻辑错误,原文因果逻辑是“杨译本不可遏制地透露出把中国文化传统及其风俗观念直输给西方读者的翻译立场,这也是杨译本失去西方英语读者的重要原因之一”。D项,三则材料虽然都谈到了对杨译本与霍译本《红楼梦》的比较问题,但在内容上是各自独立的,是摘编自三篇独立的文章。所以,选项中“三则材料呈现出总分的结构”说法错误。)

4.①杨宪益将忠实原作视为自己对艺术的全部追求,其译文力求保持与原著的形神皆似。

②霍克思追求译文与原著在艺术性方面最大程度地接近(或“等值”),因此其译文表现出较强的灵活性,他没有逐字逐句地翻译,而是忠实于原著的“篇章层面”。

(每点2分,翻译追求、译文特点各1分。)

5.①能够起到如实地传播中国传统文化的积极作用;②可以引发国外读者关注,并得到其认可,达到文化交流的目的。(每点2分,照抄原文的酌情扣分。只要求对材料一和材料三概括,如果是涉及材料二“在忠实原著的基础上,还具有一定的创造性和艺术性”的原则,则不计分。)

6.D(只有全知视角。)

7.A(错在“坐东朝西为尊”,古人的座位都是严格遵守“东向为尊”的规则。)

8.①湘云醉卧石凳-可见湘云的随性适意、豪放旷达(或不拘小节、纯真淘气);

②湘云梦说酒令--可见湘云的憨态可掬(或娇憨可爱);

③“芍药花飞,蜂蝶围绕,枕着芍药”的环境描写-可从侧面体现湘云的开朗豪爽、不拘小节。(每点2分)

【解析】本题考查小说整本书阅读的能力,具体考查情节、环境和人物。

《红楼梦》第六十二回《憨湘云醉眠芍药裀,呆香菱情解石榴裙》相关情节是:贾宝玉等过生日,与众人在一起行令喝酒,宴席上史湘云吃醉了酒,图凉快,卧于山石僻处一个石凳子上,香梦沉酣,芍药花落满身。

9.①《红楼梦》把女人当作与男人对应的一个性别群体来看待了,如林黛玉她聪慧有个性,她不依附男人,有独立人格。

②《红楼梦》中的女人身上具有人性的美,如薛宝钗宽厚待人,进退有度,孝顺母亲。

③《红楼梦》中的女人是不完美的,如林黛玉聪慧,但多愁善感,爱使小性子。

④《红楼梦》中的女人各有各的不幸,如探春远嫁,宝钗守寡,林黛玉英年早逝。

(每点2分,答出3点满分。提示:第六十三回《寿怡红群芳开夜宴,死金丹独艳理亲丧》花签中的图文有暗示人物命运和情节走向的作用。)

10.C(参考译文:天下共同拥立义帝,对他北面称臣。现在项羽把义帝放逐并击杀于江南,是大逆无道。我亲自为义帝发丧,诸侯都要穿白色丧服。调发全部关内全部的兵力,征集三河的士卒,向南沿长江、汉水而下,愿意跟随各诸侯王去讨伐楚国杀害义帝的人。)

11.B(“项王使卒三万人从”意为“项王派兵三万跟随”,其中“从”意为“跟随”;“沛公旦日从百余骑来见项王”意为“第二天沛公率领一百多人马来拜见项王”,其中“从”是使动用法,意为“率领、带领”。)

12.B(由原文“八月,汉王用韩信之计,从故道还,袭雍王章邯······止战好畤,又复败······汉王遂定雍地······引兵围雍王废丘”可知,汉王先在陈仓与雍王大战,后在好畤与雍王交战,最后才率军在废丘围困了雍王,选项“直接率军”分析错误。)

13.(1)军中官吏和士卒都是崤山以东的人,日夜踮起脚尖盼望着回到家乡,不如决策向东进军,争夺天下大权。

【解析】“军吏士卒皆山东之人也”是判断句;“跂”翻译为踮起脚尖;东乡翻译为动词,向东进军。关键点各1分,句意通畅1分。

(2)于是(项羽)就派使者把义帝迁徙到长沙郴县,催促义帝早些动身,群臣渐渐背叛了义帝。

【解析】第一个“使”为动词,“派遣”;“趣”为催促;“稍”意为渐渐的,慢慢的。关键点各1分,句意通畅1分。

14.①《鸿门宴》中不杀刘邦,体现了项羽优柔寡断、有勇无谋的性格特点;②本文中杀死义帝,体现了项羽目光短浅、盲目自尊的性格特点。(答对一点得1分,答对两点得3分)

【解析】在《鸿门宴》中,范增从刘邦过去和现在行为的不同,以及有龙虎气等方面,一再提醒项羽杀掉刘邦,勿错失时机。但项羽最终未杀刘邦,可看出他的优柔寡断、有勇无谋。在本文中,由原文“项羽出关,使人徙义帝。曰:古之帝者地方千里,必居上游。·····临江王击之,杀义帝江南”和“汉王闻之,袒而大哭。遂为义帝发丧,临三日。发使者告诸侯曰:天下共立义帝,北面事之······悉发关内兵,收三河土,南浮江、汉以下,愿从诸侯王击楚之杀义帝者。””可知,项羽掌握大权,分封诸侯之后却派人杀掉义帝,从而失去民心,这一行为给了刘邦反击的良机,可看出项羽目光短浅、盲目自尊。

【参考译文】

四月,各路将领从项羽帐下解散,诸侯各自回到封地。汉王回国,项王派兵三万跟随他们,(汉军)离开后就烧断栈道,以防备诸侯军和匪徒的袭击,也向项羽表示没有东进的意图。到达南郑,各将领和士卒很多在中途逃亡回去,士卒都唱着思念东归的歌。韩信劝汉王说:“项羽封有功的各个将领为王,大王您却独自被封在南郑,这是放逐啊。军中官吏和士卒都是崤山以东的人,日夜踮起脚尖盼望着回到家乡,不如决策向东进军,争夺天下大权。”

项羽出了函谷关,派人迁徙义帝。说:“古代的帝王统辖千里的土地,必须居住在上游。”于是(项羽)就派遣使者把义帝迁徙到长沙郴县,催促义帝早些动身,群臣渐渐背叛了义帝,(项羽)就暗地里让衡山王、临江王攻打义帝,在江南杀死了义帝。

八月,汉王采纳韩信的计策,从故道回军,袭击雍王章邯。章邯在陈仓迎战汉军,雍王兵败退走;在好畤停下来作战,又再次失败了,逃到废丘。汉王随即平定了雍地。向东到达咸阳,率军围困雍王于废丘。二年,汉王向东夺取城邑,塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都投降了。韩王郑昌不愿归附,汉王派韩信打败了他。于是设置了陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地各郡;关外设置了河南郡。改立韩太尉信为韩王。将领中率领一万人或一郡投降的,封给他万户。修缮整治河上郡内的长城。各处原来的秦朝苑囿园池,都让百姓开垦耕种。正月,俘虏了雍王的弟弟章平。大赦有罪的人。

汉王出函谷关到达陕县,抚慰关外父老,回来后,张耳前来拜见,汉王给了他优厚的待遇。二月,下令废除秦社稷,改立汉社稷。三月,汉王从临晋关渡过黄河,魏王豹率兵随从。攻下河内,俘虏了殷王,设置河内郡。(汉王)向南渡过平阴津,到达洛阳。新城三老董公拦住汉王,把义帝死的原委告诉汉王。汉王听了之后,袒臂大哭。于是为义帝发丧,举哀三天。派遣使者通告诸侯说:“天下共同拥立义帝,对他北面称臣。现在项羽把义帝放逐并击杀于江南,是大逆无道。我亲自为义帝发丧,诸侯都要穿白色丧服。调发全部关内全部的兵力,征集三河的士卒,向南沿长江、汉水而下,愿意跟随各诸侯王去讨伐楚国杀害义帝的人。”

15.A(“千载一知音”虽有对杜别驾能解文姬曲意的赞美,但结合全诗以及注释可知,诗人与蔡文姬境遇相似,只身离开京城,满含漂泊孤寂之感,此处“知音”主要表达了诗人对蔡文姬的理解,抒发了二人同病相怜、同声相应的感慨。选项表述错误。)

16.①两首诗都运用了虚实结合的手法。(2分)

②刘诗中“长江上”漂泊的诗人是实写,而战马的出塞是想象。(2分)

③杜诗中岳阳楼上倚着栏杆流泪的诗人是实写,北方边境的战火是诗人的想象。(2分)

【解析】刘长卿的《鄂渚听杜别驾弹胡琴》中“何事长江上,萧萧出塞吟”表明,刘长卿身在鄂州,但是心却在边塞。“长江上”为诗人写自己只身离开京城后所处之地的实景,点出了漂泊之苦。“萧萧出塞吟”是虚写,诗人想象自己骑着战马出塞打仗。一虚一实,表现了其忧国忧民之情。

杜甫的《登岳阳楼》中“戎马关山北”虚写北境的战事,“凭轩涕泗流”实写眼前的景色和自身痛切的心情。虚实结合,表现了诗人对国家安危、时局动荡的忧思。

两首诗都结合了现实中自身的处境情况和想象中边关的场景,运用了虚实结合的表现手法。

【诗歌赏析】

刘长卿,字文房,唐代诗人。工于诗,长于五言,自称“五言长城”。其诗多抒发失意之感、隐逸之情,风格清雅、洗练。本诗首联借蔡文姬交代了胡琴弹奏的内容,表现出诗人对蔡文姬的理解。颔联通过联想和想象,写出蔡文姬在他乡生活的孤寂和悲苦。诗人借用蔡文姬去国怀乡、因战乱而漂泊的典故,自伤身世际遇。颈联、尾联虚实结合,诗人沉醉于音乐,眼前似乎显现了边境的景象。刘长卿身在鄂州,但心却在边塞。对所处之地实景的描写,点出了漂泊之苦,对边塞想象之景的虚写体现了诗人忧国忧民之情。本诗指向安史之乱后,刘长卿离开长安,到了鄂州,心中充满漂泊无依之感,而国家处于风雨飘摇之中,诗人怀着忧国忧民的心情,想象自己骑着战马出塞打仗。

17.(1)可使有勇 且知方也

(2)向使四君却客而不内 疏士而不用

(3)吴楚东南坼 乾坤日夜浮

(4)六朝旧事随流水 但寒烟衰草凝绿(每空1分)

18.A(B项,忖cǔn;C项,辨一辩;D项,缮一善,嫉jí。)

19.①缘木求鱼 ②鸿门宴 ③浅尝辄止

【解析】考查学生对教材中熟语的理解和运用。要求用“相应课文中出现的熟语”,即“熟语”必须出自“教材相对应的课文”。考生若填写的不是来自课文的熟语不记分。如②“鸿门宴(教材P13)”《现代汉语词典》P542解释为:后来用“鸿门宴”指暗藏杀机、阴谋加害客人的宴会。如果考生用“龙潭虎穴”,语义符合却不是课文熟语,不能得分。①缘木求鱼(教材P6注释17):比喻方向、方法不对,一定达不到目的。③浅尝辄止(教材P82第五段):只略微尝试一下就停止。指对知识、问题等不做深入研究。

20.A(B项语序不当,C项逻辑不当,D项逻辑不当、语序不当。提示:部分语料来自《教师用书》和教材P91“单元学习任务一”。)

21.D[“烽火”“戎马”都是借代战争,见教材P155注释4。A项“秋毫”是比喻义。见《现代汉语词典》P1072:鸟兽秋天新长的细毛,比喻微小的事物,如秋毫无犯、明察秋毫。又见教材P5注释13:鸟兽秋天所生的细毛(本义)。教材P14注释10:句义为“财物丝毫不敢据为己有”(比喻义)。B项是对偶。C项是比喻和用典,见教材P88注释 2~3。]

22.示例:①就简称为“老庄哲学”(或:所以道家思想简称为“老庄哲学”)【提示:字数限制,含标点不能超过15字,该空不能和前文每个字都对应写成“所以道家的思想就简称为“老庄哲学””(17字),必须根据重点缩减。】

②孟子为道德找到了人性论的基础

③道德和自由是人类生存的两大基石(每处2分)

【解析】横线①紧接“道家思想的代表人物是老子和庄子”,又根据前后文“儒家的思想就简称为“孔孟之道””“孔孟之道和老庄哲学”,而“老庄哲学”之前没有提到,可以得出答案。“庄子为人类的“自由'找到了认识论上的铁证”照应“把庄子关于自由的思想表述一下,那就是,我们是一个自由的人,因为我们的人性是自足的”,仔细观察发现句子是前后照应、结构相近的,所以由“把孟子思想用今天的话简单来表述,那就是我们要做一个道德的人,因为人性是善的”,推出横线②的内容为“孟子为道德找到了人性论的基础”。“这人类生存的两大基石”的“这”指代其前面的内容,可知横线③要填“人类生存的两大基石”的内容,又由横线前“做一个道德的人”“要做一个自由的人”可知“道德和自由是人类生存的两大基石”,得出横线③的答案。

23.【写作导引】

(1)材料分析:

材料一强调高中阶段“长篇小说整本书阅读”的部分培养目标;材料二突出文学阅读的现实困境,即“看重科学之用,轻视文学之用”;材料三用现实生活里的中外案例(英国人重视信仰和英国本土文学著作;具有世界级影响力的中国作家公开演讲的观点)突出文学的“无用之用”。三段材料内容都指向“文学(人文)阅读”,综合反映了“文学(人文)阅读的有用和无用”,“科学之用和文学之用的区别”,材料核心概念属于关系型话题。

特别注意:材料中提到的书名或人物都具有世界级影响力,也突出具备所属国家(民族)的文化特征。

(2)任务分析:

①情境设置为复兴中学“人文阅读节”的启动仪式,隐含了“号召高中生进行人文阅读(特别是本民族优秀作品)”“辨析文学阅读的功用”“解决文学阅读的现实困境”的目的指向和“复兴中学”校名内涵;又需要考生“以高一学生代表的身份(就是考生的真实身份)”演讲,即要以符合身份的口吻和措辞,探究完成高中阶段文学阅读学业任务的方法。

②内容要求“结合以上材料的内容和含义,联系现实生活”,意味着既要考虑材料的多元关系,适当进行辩证思考,又要联系高中生现实生活,解决现实阅读困境。

③文体要求是“演讲稿”,要注意文体格式、对象意识、口语化、鼓动性等文体特征。

(3)参考立意:文学阅读有大用;文学阅读与科学阅读同样重要;人文阅读不可废;阅读处处显人文。

(4)写作雷区:一是考生要进行辩证思考,就不能写成一味贬低科学(或:科学阅读、实用阅读),鼓吹人文(文学)阅读的文章;二是考生可以提及《圣经》的信仰作用、人文特性,但不宜过分宣扬其宗教教义。

(5)书写要求“卷面整洁,字迹工整”,阅卷判分时要酌情考虑。

附:作文等级评分标准

一等(20~16分) 二等(15~11分) 三等(10~6分) 四等(5~0分)

基础等级 内容20分 符合题意 中心突出 内容充实 思想健康 感情真挚 符合题意 主题明确 内容较充实 思想健康 感情真实 基本符合题意 中心基本明确 内容单薄 思想基本健康 感情基本真实 偏离题意 中心不明确 内容不当 思想不健康 感情虚假

表达20分 符合文体要求 结构严谨 语言流畅 字迹工整 符合文体要求 结构完整 语言通顺 字迹清楚 基本符合文体要求 结构基本完整 语言基本通顺 字迹基本清楚 不符合文体要求 结构混乱语言不通顺,语病多 字迹潦草难辨

发展等级 特征20分 深刻 丰富 有文采 有创意 较深刻 较丰富 较有文采 较有创意 略显深刻 略显丰富 略显文采 略显创意 个别语句有深意 个别内容较好 个别语句较精彩 个别地方有新意

同课章节目录