八年级下册语文第三单元名著导读《经典常谈》课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级下册语文第三单元名著导读《经典常谈》课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 398.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-29 08:26:55 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

选择性阅读——

《经典常谈》

【朱自清】

当朱自清写《经典常谈》时,“新文学”与“新文化”已经站稳脚跟,开始担负起参与“抗战救国”的历史责任。因此曾经对于传统经典持有激烈批判态度的“新文化人”也转向表彰其间的积极因素,肯定其在“国民教育”中作为“文化训练”载体的重要作用。但态度调整并非简单的立场反复,“新文化人”依旧是在当初“新文化运动”的延长线上完成的对于传统的接纳。

《经典常谈》虽是一本小书,但昭示的却是“新文化人”自我演进的大道。朱自清凭借其站在思想史、学术史、文学史与教育史的多重背景的交汇处,为“新文化人”应当如何回应这一问题成功地“发凡起例”。在历时四年半的时间里断断续续完成的《经典常谈》,正是朱自清对于自家经典观念与教育主张的最好实践。

一、阅读准备

写作背景

(1)以现代的、科学的学术观念研究传统典籍,这是新文化运动开辟的道路。例如讨论儒家经书时,破除“经书都是圣人所作”的传说,从古代社会生活和思想状况去认识这些典籍的形成,提出了许多精彩的见解。这正体现了现代学术摈弃一味“尊经”“崇古”的旧习,实事求是地审视传统文化的精神。

(2)朱自清的传统文化研究,不只注意到学术的高度和深度,更注意到大众所能接受的广度。格外重视这本书的普及性和通俗性。全书不夸奇炫博,不故作高深,读起来明快利落,不蔓不枝。

研究原则

《经典常谈》也可以看作一本精彩的学术散文集。这本书不“板着脸说话”,也不平铺直叙,而是以流利畅达的语言娓娓道来,常有引人入胜之处。例如写战国时期的说客:“他们的说辞却不像春秋的辞命那样从容宛转了。他们铺张局势,滔滔不绝真像背书似的;他们的话,像天花乱坠,有时夸饰,有时诡曲,不问是非,只图激动人主的心。”(《文第十三》)像这样生动传神的精彩笔墨,书中还有很多,让读者能够饶有兴味地了解一个时代、一个群体或一类作品的风貌。

语言特点

选择性阅读,了解重要的文化现象:选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式,往往和阅读者的兴趣、思考、关注点密不可分。

① 兴趣选择。感兴趣的地方可认真去读,陌生的地方可略而不读。

② 问题选择。无论是博览群书,还是读一部书,经常会有一个关注的焦点。在阅读时,可以分

门别类,以问题的形式梳理一下。

③ 目的选择。根据不同的读书目的,可以选择不同的阅读内容。

④ 方法选择。阅读不同的文本,可以采取不同的方法。例如,实用文体可以采取“冷读”的方

法,阅读时头脑冷静,心平气和,这样有利于把握概念,抓住要点,深入理解;文学作品则

可以采取“热读”的方法,阅读时可以调动感情,鼓舞精神,一气贯注,达到感同身受或身

临其境的效果。

二、阅读方法

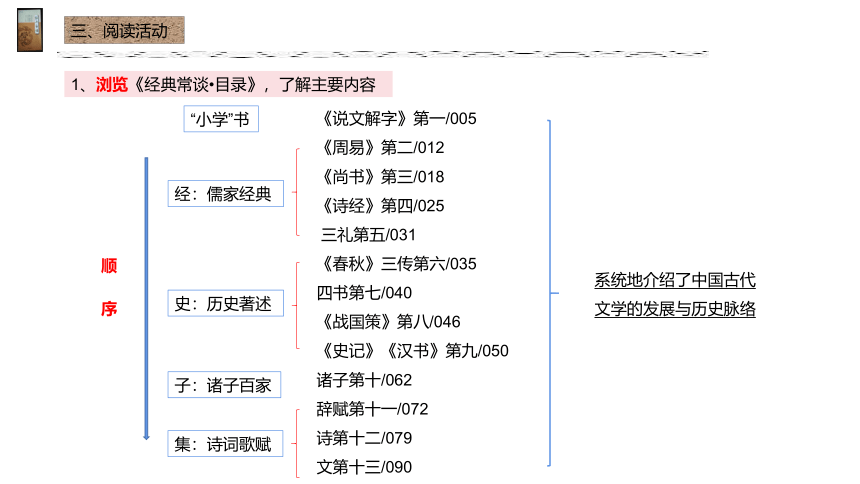

1、浏览《经典常谈 目录》,了解主要内容

《说文解字》第一/005

《周易》第二/012

《尚书》第三/018

《诗经》第四/025

三礼第五/031

《春秋》三传第六/035

四书第七/040

《战国策》第八/046

《史记》《汉书》第九/050

诸子第十/062

辞赋第十一/072

诗第十二/079

文第十三/090

“小学”书

经:儒家经典

史:历史著述

子:诸子百家

集:诗词歌赋

顺 序

系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络

三、阅读活动

问题:现代学生为什么应该读一些古书?你认为现代学生应该如何读古书?

【要点】① 书籍的实质和形式是分不开的,要了解它享受它,必须面对它本身,体味得切,才有

得益。

② 阅读经典能扩大视野、扩大胸襟、增长见识。(或“经典的作用不在实用,而在于

文化,有无用之用”)

③ 作为一国有相当教育的国民有接触本国经典的义务(或“读一些培育着咱祖先的古

书使我们不至于无本”)

【要点】(1)学生的读法不能跟专家一样。

(2)分量不能多,就是从前读书人常读的一些书籍也不必全读。

(3)阅读的本子最好是辑录训诂校勘方有面简明而可靠的定论的集子。

(4)从阅读的范围说只要精,不妨小。

2、略读《经典常谈 序言》,明白阅读定位

3、通读《经典常谈》,理清中国古代文学的发展与历史脉络

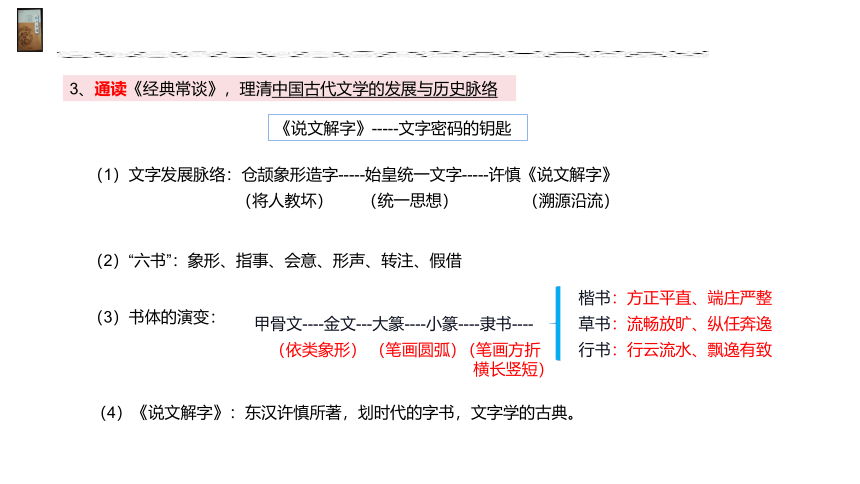

《说文解字》-----文字密码的钥匙

(1)文字发展脉络:仓颉象形造字-----始皇统一文字-----许慎《说文解字》

(将人教坏)

(统一思想)

(溯源沿流)

(2)“六书”:象形、指事、会意、形声、转注、假借

(3)书体的演变:

甲骨文----金文---大篆----小篆----隶书----

楷书:方正平直、端庄严整

草书:流畅放旷、纵任奔逸

行书:行云流水、飘逸有致

(依类象形)

(笔画圆弧)

(笔画方折

横长竖短)

(4)《说文解字》:东汉许慎所著,划时代的字书,文字学的古典。

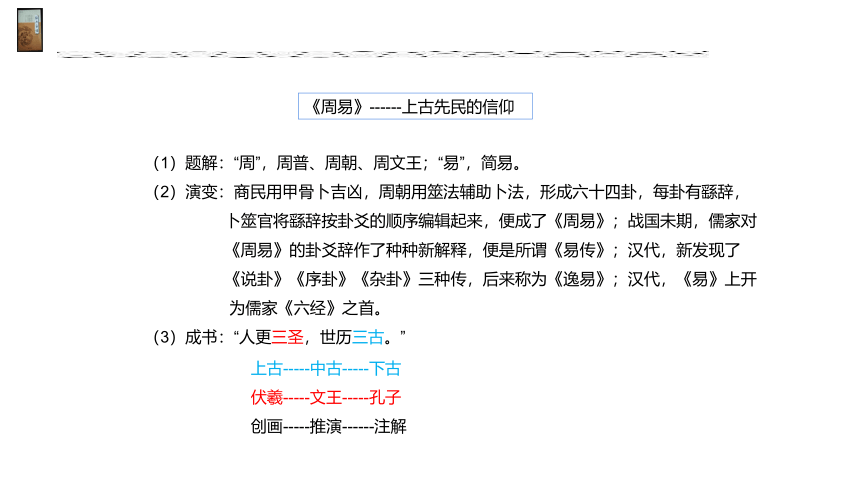

《周易》------上古先民的信仰

(1)题解:“周”,周普、周朝、周文王;“易”,简易。

(2)演变:商民用甲骨卜吉凶,周朝用筮法辅助卜法,形成六十四卦,每卦有繇辞,

卜筮官将繇辞按卦爻的顺序编辑起来,便成了《周易》;战国未期,儒家对

《周易》的卦爻辞作了种种新解释,便是所谓《易传》;汉代,新发现了

《说卦》《序卦》《杂卦》三种传,后来称为《逸易》;汉代,《易》上开

为儒家《六经》之首。

(3)成书:“人更三圣,世历三古。”

上古-----中古-----下古

伏羲-----文王-----孔子

创画-----推演------注解

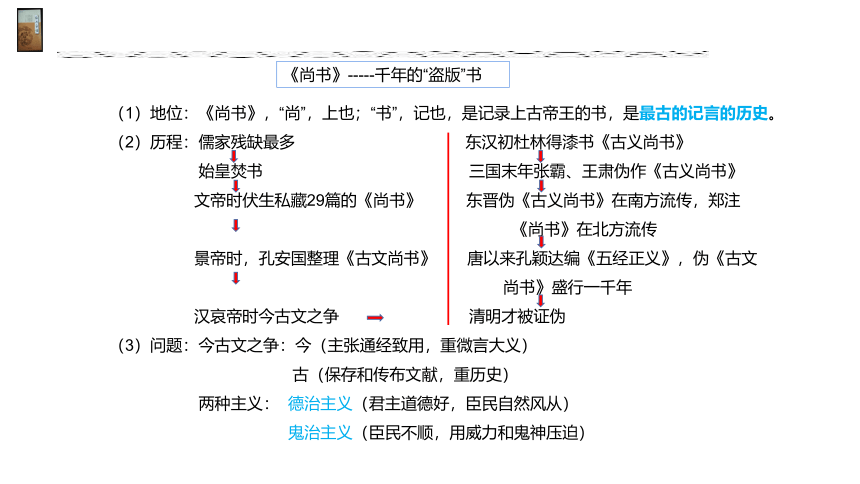

《尚书》-----千年的“盗版”书

(1)地位:《尚书》,“尚”,上也;“书”,记也,是记录上古帝王的书,是最古的记言的历史。

(2)历程:儒家残缺最多 东汉初杜林得漆书《古义尚书》

始皇焚书 三国末年张霸、王肃伪作《古义尚书》

文帝时伏生私藏29篇的《尚书》 东晋伪《古义尚书》在南方流传,郑注

《尚书》在北方流传

景帝时,孔安国整理《古文尚书》 唐以来孔颖达编《五经正义》,伪《古文

尚书》盛行一千年

汉哀帝时今古文之争 清明才被证伪

(3)问题:今古文之争:今(主张通经致用,重微言大义)

古(保存和传布文献,重历史)

两种主义: 德治主义(君主道德好,臣民自然风从)

鬼治主义(臣民不顺,用威力和鬼神压迫)

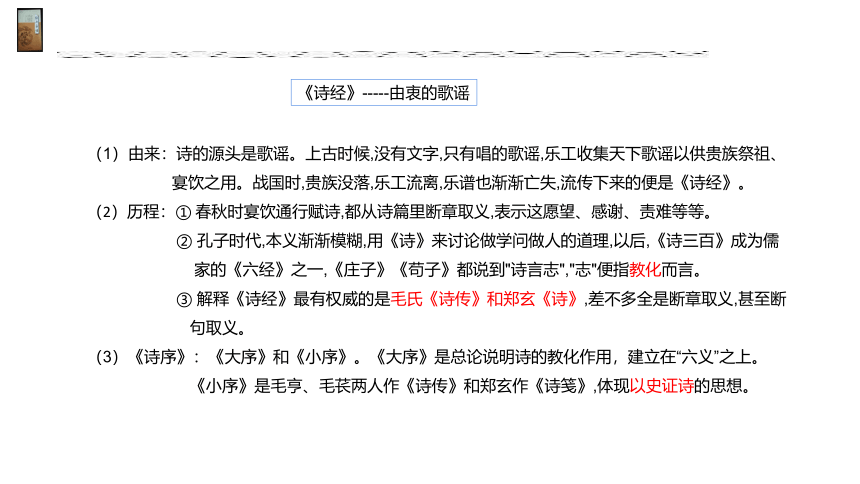

《诗经》-----由衷的歌谣

(1)由来:诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,乐工收集天下歌谣以供贵族祭祖、

宴饮之用。战国时,贵族没落,乐工流离,乐谱也渐渐亡失,流传下来的便是《诗经》。

(2)历程:① 春秋时宴饮通行赋诗,都从诗篇里断章取义,表示这愿望、感谢、责难等等。

② 孔子时代,本义渐渐模糊,用《诗》来讨论做学问做人的道理,以后,《诗三百》成为儒

家的《六经》之一,《庄子》《苟子》都说到"诗言志","志"便指教化而言。

③ 解释《诗经》最有权威的是毛氏《诗传》和郑玄《诗》,差不多全是断章取义,甚至断

句取义。

(3)《诗序》:《大序》和《小序》。《大序》是总论说明诗的教化作用,建立在“六义”之上。

《小序》是毛亨、毛苌两人作《诗传》和郑玄作《诗笺》,体现以史证诗的思想。

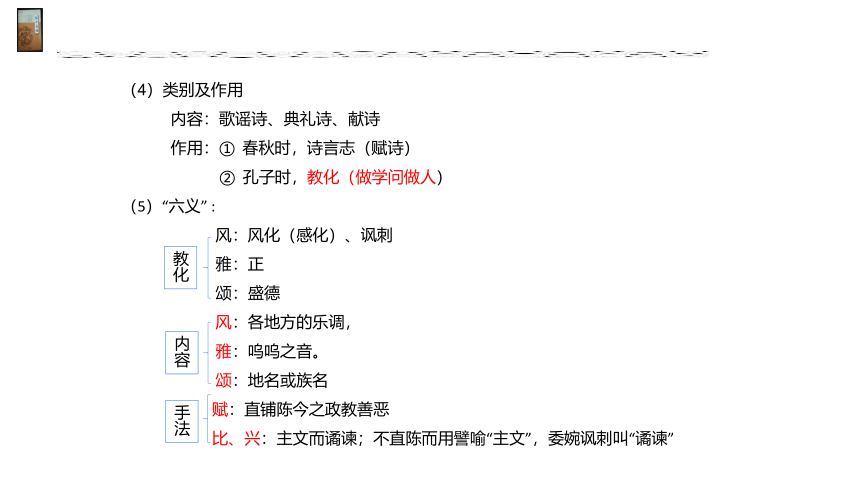

(4)类别及作用

内容:歌谣诗、典礼诗、献诗

作用:① 春秋时,诗言志(赋诗)

② 孔子时,教化(做学问做人)

(5)“六义” :

风:风化(感化)、讽刺

雅:正

颂:盛德

风:各地方的乐调,

雅:呜呜之音。

颂:地名或族名

赋:直铺陈今之政教善恶

比、兴:主文而谲谏;不直陈而用譬喻“主文”,委婉讽刺叫“谲谏”

教化

内容

手法

(1)礼的三本----“天地君亲师”:天地是生命的本源,亲是家族的本源,君师是政教的本源。

(2)礼治:政治制度:责贱有别,长幼有序,各司其职

宗教仪式:天子诸侯祭天地山川,子孙祭祀祖先

风俗习惯:居丧、婚姻、宴会等,人际关系。

礼治主义:儒家有拿礼来包罗万象的野心,他们认为礼是王道的一部分,是治乱的根本,礼

乐崩坏,政治不成,王道不行。

(3)礼乐:礼乐并称,乐是礼的一部分。乐包括歌和舞,乐声的绵延和融合也象征天地万物的

“流而不息,合同而化”,这便是乐本。

(4)三礼:《仪礼》《礼古经》《周礼》。《周礼》则是一套理想的政治制度。

《三礼》-----礼行则王道成

(1)“春秋”及劝惩作用:“春秋”是古代记事史书的通称(朝廷大事多在春秋二季举行)。《春

秋》据说是孔子作的,《春秋》是我国现存第一部编年体史

孔子生逢乱世,周游各国,人君不信空话,发誓著《春秋》从具体的事例中,教人善恶,他认为这样得来的教训比抽象的议论深切著名的多。所以《春秋》以劝惩为目的。

(2)“春秋三传”:《公羊传》《榖梁传》《左传》。《公羊传》《榖梁传》两家以解经为主,所

以咬文嚼字得更利害些。《左传》以叙事为主,参考群籍,详述史事,自成

一家言。

(3)“春秋大义”:A 明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训。

B 夸扬霸业,推尊周室,亲爱中国,排斥狄夷,实现民族大一统。

“春秋三传”-----明是非大义

(1)“四书”:《大学》《中庸》《论语》《孟子》

(2)流变:

A、诸子文:四书并不在一起,《大学》《中庸》在《礼记》,《论语》《孟子》单行。

B、“二程(程颢、程颐)”的提倡:《大学》是初学者入德的门径,可以知道古人做学问的

程序。《论》《孟》不如这部书的分明易晓。他们是很推尊《中庸》的。“‘不偏’叫

做‘中’,‘不易’叫做‘庸’;‘中’是天下的正道,《中庸》是孔门传授心法的

书,书中所述的人生哲理,意味深长。

C、朱熹贯串:《大学》是垂世立教的大典,初学者读一部书。《论语》《孟子》是应机

接物的微言。《中庸》是孔门心法。《大学》是提纲,融贯《论语》《孟子》的旨趣,

便能领会《中庸》的心法。

“四书”-----官方指定用书

(3)“六艺”:礼(礼节)、乐(音乐)、射(射箭)御(驾驭)书(书法)、数(数理)

“八目”:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

《战国策》-----纵横捭阖的铺陈

(1)说客: ①背景: A 春秋末,周王室式微,列国争霸称王。

B 经过内战,成“七雄”态势,各自争存争强,战争更凶残。

C 贵族衰灭,士人兴起,君主和大臣招揽士人为己所用。

D 游说或许能免战祸。

②人物:合纵----苏秦----抗秦-----悬梁刺股

连横----张仪----亲秦-----舌问妻拏

③特点:哪有游说人主不能得金玉锦绣,不能取卿相之尊的道理?

A 有智谋和辩才 B 所图皆为功名

C 无理想、主张,投主上所好 D 须有广博的知识和微妙的机智

(2)《战国策》:西汉刘向记载说辞的书。

特点:文辞之胜(铺陈的伟丽、叱咤的雄豪,都传出曲折微妙的声口,千载如生);

记事久远(春秋到楚汉,共202年,重要的古史)

《史记》:司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。初任郎中,奉使西南。二十八岁任太史令,继承父业,著述历史。后因替李陵败降之事解解而受宫刑。调任中书今,发奋继续完成所著史籍,他以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》

《史记》只据事实录,使善恶自见。《史记》体例有五:十二本纪,记帝王政迹;十表,以分年略记世代为主;八书,记典章制度的沿革;三十世家,记候国世代存亡;七十列传,类记各方面人物。

《汉书》:班彪加以整理补充,著《后传》,但没有流传下来,他的儿子班固的《汉书》是用它作底本的。班固未完成而卒,其妹班昭跟奉汉和帝命与马续参考垒家藏书,续写班固造作。《汉书》,弘丽精整,多用排偶,受辞赋的影响。班固首创断代史,删润旧文,“述而不作”;他翻词的地方,颇有别裁,经他润色,变得详明。

《史记》《汉书》-----“正史”的源头

异同:《史记》“文直而事核”,《汉书》“文瞻而事详”;《史记》微情妙旨,在文字蹊径之外;《汉书》却一览之余,情词俱尽。班固也许比较客现合体。但所采者博,所择者精,却是一样;组织的弘大,描写的曲达,也同工异曲。二书并称良史,决不是偶然的

地位:《史记》创了“纪传体”,叙事自黄帝以来到著者当世,就是汉武常的时候,首尾三千多年。《汉书》采用了《史记》的体制,却以汉事为断。从高祖到王莽,只二百三十年。后来的史书全用《汉书》的体制,断代成书;二十四史里。《史记》、《汉书》以外的二十二史都如此,这些也都被称为“正史”《史记》、《汉书》。可以说都是“史”的源头。

诸子-----思想大解放

(1)背景:①春秋末,封建制度开始崩坏,人人平等自由,形成一个思想解放、发达的局面。

②“士”单独形成一个特殊的阶层,研究文化制度,形成自己的看法和主张,各“思以其道易

天下”。

(2)百家:儒家,旧文化旧制度的辩护者,奉行“正名主义”,“述而不作,信而好古”,诗书礼乐是必修课。

孔子,第一个开门授徒,将学术民众化,主张有教无类、讲学游学,注重人格修养。

孟子,性本善,都有仁义礼智等善端,圣王应为“不忍人之政”----仁政。

荀子,性本恶,但可以改善学好,所以善是人为的。

墨家,守旧主义者,有团体有组织,有鲜明的主义。墨翟主张“非攻”“兼爱”,“节用”“非乐”,注

重功利,反对贵族化的文化制度。

道家,反对一切文化制度,消极避世,主张“全生保真”,建立“为我”学说。

老子(李耳,楚人),遵循“常”律,无为而为,不治而治,宇宙万物都是自然的。

庄子(庄周,宋人)主张绝对自由平等,须顺其自然与自然打成一片。

托古立言,假托古圣贤之言以自重。

名家,出于讼师,是“辩者”。

邓析,能巧取,“以是为非,以非为是”。

惠施,世界各个体都有同有异,都是相对的-----合同异。

公孙龙,概念可以独立分离的存在-----离坚白

法家,出于“法术之家”,变古,职业专家。韩非子,韩人,集大成者,势、术、法都是“帝王之具”,

缺一不可。法家从实际政治出发,切于实用,中国后来的政治,多受其支配。

阴阳家,出于方士,注意“天人之数”,以为天道人事互相影响。

邹衍,创为“五德始终”说,深刻影响儒家。

(3)思想统一:吕不韦合撰《吕氏春秋》,想化整为零,集合众长,统一思想,基调却是道家的。

始皇统一天下,焚书,禁天下藏书,但时机未成熟。刘安编制《淮南子》,以道家为

基调,想来统一思想。董仲舒向汉武帝提出“罢黜百家,独尊儒术”,帝王用功名利禄

提倡儒学,儒学统于一尊。

辞赋-----爽朗通畅的描写

(1)楚辞:①代表人物---屈原,楚国贵族,是个缠绵悱恻的忠臣,浮游尘外的节士,有无限理想的神仙

家。亲齐派,被张仪等人所诬陷,两次放逐,终于汨罗江。

②作品:《离骚》《九章》《九歌》《天问》《远游》《招魂》

③特点:讽刺当世,感悟君主;打破现实的有限世界,创出一个无限的理想世界;受老庄

和齐气的影响;多用“兮”字足句,句读(dòu)参差不齐.

④流变:

屈原诸作奠定了楚辞体制

弟子宋玉模拟创作《九辩》

东方朔等走宋玉的 路,汉时称这种体制为“楚辞”

刘向编据成为《楚辞》

《章句》《补注》 合为《楚辞》标准注本。

(2)汉赋的演变:

荀子《赋篇》最早称“赋”

贾谊合二为一

司马相如散文化趋势

班固《两都赋》张衡《二京赋》左思《三都赋》,进一步散文化

“俳(pái)体”的赋(齐梁),排偶化严重

“文体”的赋(北宋),全篇散行

律赋(唐宋),定八韵,讲对仗,制体新巧,限韵险难

诗-----文化文明的输出

流变:① 汉武帝立乐府,采集歌谣和乐谱,称为“乐府诗”,五言诗的源头。北宋郭茂倩编辑成为

《乐府诗集》,汉乐府以叙事为主。

② 汉末,《文选》所录的《古诗十九首》,最早的五言诗;曹氏父子三人用乐府旧题,改作

新词;真正奠定五言诗的基础的则是魏代的玩籍,正式成立了抒情的五言诗。

③ 晋代玄言诗兴盛,抒发怀抱;陶渊明、谢灵运应时而出,山水诗散文化;齐武间,“宫体”

专咏艳情。

④ 唐代成立了律诗绝句,称为近体;不是谐调的诗,称为古体;又成立了古近体的七言诗。

古体的五言诗也变了格调。这些都是划时代的。李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒

写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了,给诗开辟了新世界。

⑤ 宋初开了新风气:欧阳修,梅尧臣起始了宋诗的散文化,到苏轼便发展到了极致,南宋的

三大诗家杨万里、范成大、陆游都是从苏轼的江西诗派变化出来的。

文----上下五千年

商代最早的文-----卜辞

春秋列国外交言语,称为“辞令”

战国,游说辞铺张局势,重辩

孔子开讲学风气,“雅言”成凝定的文体,言文分离

《左传》记事,《史记》写人

汉武帝,盛行辞赋,对偶工丽

《文选》第一次提出“文”:用典故、有对偶、谐声调

新文体出现:佛典的翻译和群经的义注

陈子昂提倡改革文体

韩愈发起古文运动

宋代,话本(白话小说的祖宗)出现,还分为“章回”,体现出一大进步

明朝八股盛行

清朝桐城派声名大振,梁启超“新文体”登峰造极

民国胡适之提倡白话文,“五四”运动后,白话文畅行

五、阅读交流

分小组探究,并交流探究成果

提示:1、挑选自己喜欢的部分再阅读

2、做好读书笔记

3、撰写小体会

中国是个历史悠久的国家,在漫长的岁月中,先人留下的许多的文化遗产。这些经典多而难读,让人望而生畏,敬而远之。朱自清先生的《经典常谈》所涉及的内容主要包括传统的“四书五经”等著作,各篇的排列按照传统的经史子集的顺序,并按照传统的已经将“小学”书放在最前头。”这样的次序能让读者更好地理解该书的宗旨。朱先生也说,要读懂这些书,特别是经,史,子,集就必须先从理解字义开始,所以他选择把《说文解字》放在第一位,真可谓是用心良苦。说起《说文解字》,原先我家有一本,一直没有人看以至于忘记了家里的这本书,后来有需要就又买了一本,放到书柜里时才发现原来那里已经有一本了。在我们的生活里,慢慢地读书、品味书香已经成为奢侈的事物,大人、小孩读点好书不容易啊。

朱先生的这本书被称为“经典常谈”,其实应该是“经典导读”。众所周知,我国旧时的教育就是读经的教育,读经是唯一的项目,新式教育废止了读经民国后,虽然有读经运动,但是都失败了。在近年的素质教育浪潮中,逐渐地,读经成为热门项目,特别朱先生的《经典常读》通俗易懂。书是薄薄的一本,即使一些生僻的文字,读起来也不会费很多时间。所以,建议大家有空读一读,从经典文字中去关注华夏文化,用编者的话讲,就是希望“读者能把它当作一只船,航到经典的海里去。”

让我们的华夏文化得以更好地流传。

另外一派人不赞成这种办法,说这种办法毫无道理,不能叫学生得到真实的受用。这个话是千真万确的。他们主张,学生必须跟书籍直接打交道,好比朋友似的,你必须跟他混在一块,才可以心心相通,彼此影响,仅仅记住他的尊姓大名,就与没有这个朋友一样。这个话当然也没有错,可是他们所说的书籍范围很广,差不多从前读书人常读的一些书籍,他们主张现在的学生都应该读。而且,他们开起参考书目来就是一大堆,就说《史记》吧,关于考证史事的有若干种,关于评议体例的有若干种,关于鉴赏文笔的有若干种。他们要学生自己去摸索,把从前人走过的路子照样走一遍,结果才认识《史记》的全貌,这儿就有问题了。范围宽广,从前读书人常读一些书籍都拿来读,跟现代的教育宗旨合不合,是问题。每一种书籍都要由学生自己去摸索,时间跟能力够不够,又是问题。这些问题不加注意,徒然苦口婆心地对学生说:“你们要读书啊!”其心固然可敬,可是学生还是得不到真实的受用。

-------- 读《经典常谈》叶圣陶

渐归简淡,朴实无华,显示出阅历、学问都已成熟。用口语化的语言写学术文章,并世似无第二人。

——汪曾祺

朱先生的《经典常谈》却是负起这方面的责任来的一本书。它是一些古书的“切实而浅明的白话文导言”。 学生如果自己在一大堆参考书里去摸索,费力甚多,所得未必会这么简明。因这本书的导引,去接触古书,就像预先看熟了地图跟地理志,虽然到的是个新地方,却能头头是道。

-----叶圣陶《读<经典常谈>》

佩弦先生的思想一直是紧跟时代步伐的,至其思路之清晰,识见之高远,尤令人叹服;而更以治学态度之谦为最难得。先生一向在发扬、介绍、修正、推进我国传统文化上做功夫,虽说一点一滴、一瓶一,却朴实无夸,极其切实。再加上一副冲淡夷旷的笔墨,往往能把顶笨重的事实或最繁复的理论,处分异常轻盈生动,使人读了先生的文章,不惟忘倦,且可不费力地心领神会。这本《经典常谈》就是我这话一个确切的明证。

------吴小如《读朱自清先生<经典常谈>》

1.下列说法中正确的两项是( )

A. 只要历史教本跟其他学生用书编撰得好,教师和帮助学生的一些人们指导得法,学生就可以一辈

子不读《论语》、《庄子》这些古书。

B. 读《诗经》就不能让学生读白话《诗经》,只能直接读《诗经》原文。

C.《史记》作为历史书,尽可用“历史教本”“中国通史”之类来代替;为文学作品,还是得直接

读《史记》。

D.不怕旅行辛苦,道路几千,跑上峨眉金顶看日出,或者跑到甘肃敦煌,一窟寺历代的造像跟壁画。

这样做完全没有实用,只有那股傻劲儿倒可以服。

E. 读古书读的得其道,也会有类似实用之外的无用之用。

2.依据文章内容,下列对《经典常谈》这本书的作用概括最准确的的一一项是( )

A.该书指出了现代学生应该读些古书的原因和一些方法。

B.该书不是写给专家和大学里专门研究古书的学生看的,而是写给那些需要读些古书的学生看。

C.该书是一些古书的“切实而浅明的白话文导言”。

D.该书是理想中一般人的经典读本,读了这本书就等于接受了经典训练,不用再去接触古书了。

C E

C

巩固练习

3、下列关于《经典常读》的阅读方法,说法不恰当的一项是( )

A. 小杭所在的学习小组开展以汉字文化为主题的研究性学习,他们可以去读读《〈说文解字〉第一》。

B. 读《经典常谈》,不能死记硬背书籍名、作者名、书籍卷数之类,而要把它当作一只船,去接触古书。

C. 阅读《经典常谈》,要提倡古人“尊古”“崇古”的旧习,精读整本书,从而达到学术的高度和深度。

D. 小州对古代的“说客”产生了浓厚的兴趣,他可以去读读对这个群体有着详细介绍的《<战国策>第

八》。

4、腰封也称“书腰纸”,是包裹在图书封面中部的一条纸带,属于外部装饰物。腰封上可印与该图书相关的宣传、推介性文字。读了《经典常谈》,请你给《经典常谈》的腰封拟写一段推介性文字,帮助同学们了解这本书的特色。

示例:《经典常谈》按照传统的经、史、子、集的顺序,系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。知识简洁精辟,文字通俗流畅、深入浅出,是读者了解中国古典文学的不二之选。

C

5.朱自清时时留意的《经典常谈》是一本写给中学生看的书,因此他格外重视这本书的通俗性。请比较下面的文言原文和《经典常谈》中的改写,分析朱自清写作《经典常谈》的妙处。(4分)

天汉二年秋,李广利将三万骑击匈奴右贤王于祁连天山,而使陵将其射士步兵五千人出居延北可千余里,欲以分匈奴兵……单于以兵八万围击陵军。陵军五千人,兵矢既尽,士死者过半,而所杀伤匈奴亦万余人。且引且战,连斗八日,还未到居延百余里,匈奴遮狭绝道,陵食乏而救兵不到,虏急击招降陵。陵曰:“无面目报陛下。”遂降匈奴。 (选自《史记李将军列传》)

天汉二年,李陵奉了贰师将军李广利的命,领了五千兵,出塞打匈奴。匈奴八万人围着他们;他们杀伤了匈奴一万多,可是自己的人也死了一大半。箭完了,又没吃的,耗了八天,等贰师将军派救兵。救兵竟没有影子。匈奴却派人来招降。李陵想着回去也没有脸,就降了。

(选自《经典常谈· <史记><汉书>第九》)

示例:为了便于读者理解,朱自清先生在翻译时删去了一些无关的内容,如李陵的任务、匈奴拦截退路等,而专注于描述李陵军队面临的困难,如“箭完了,又没吃的”“救兵竟没有影子”等,反映出战争的惨烈,读起来明快利落。

选择性阅读——

《经典常谈》

【朱自清】

当朱自清写《经典常谈》时,“新文学”与“新文化”已经站稳脚跟,开始担负起参与“抗战救国”的历史责任。因此曾经对于传统经典持有激烈批判态度的“新文化人”也转向表彰其间的积极因素,肯定其在“国民教育”中作为“文化训练”载体的重要作用。但态度调整并非简单的立场反复,“新文化人”依旧是在当初“新文化运动”的延长线上完成的对于传统的接纳。

《经典常谈》虽是一本小书,但昭示的却是“新文化人”自我演进的大道。朱自清凭借其站在思想史、学术史、文学史与教育史的多重背景的交汇处,为“新文化人”应当如何回应这一问题成功地“发凡起例”。在历时四年半的时间里断断续续完成的《经典常谈》,正是朱自清对于自家经典观念与教育主张的最好实践。

一、阅读准备

写作背景

(1)以现代的、科学的学术观念研究传统典籍,这是新文化运动开辟的道路。例如讨论儒家经书时,破除“经书都是圣人所作”的传说,从古代社会生活和思想状况去认识这些典籍的形成,提出了许多精彩的见解。这正体现了现代学术摈弃一味“尊经”“崇古”的旧习,实事求是地审视传统文化的精神。

(2)朱自清的传统文化研究,不只注意到学术的高度和深度,更注意到大众所能接受的广度。格外重视这本书的普及性和通俗性。全书不夸奇炫博,不故作高深,读起来明快利落,不蔓不枝。

研究原则

《经典常谈》也可以看作一本精彩的学术散文集。这本书不“板着脸说话”,也不平铺直叙,而是以流利畅达的语言娓娓道来,常有引人入胜之处。例如写战国时期的说客:“他们的说辞却不像春秋的辞命那样从容宛转了。他们铺张局势,滔滔不绝真像背书似的;他们的话,像天花乱坠,有时夸饰,有时诡曲,不问是非,只图激动人主的心。”(《文第十三》)像这样生动传神的精彩笔墨,书中还有很多,让读者能够饶有兴味地了解一个时代、一个群体或一类作品的风貌。

语言特点

选择性阅读,了解重要的文化现象:选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式,往往和阅读者的兴趣、思考、关注点密不可分。

① 兴趣选择。感兴趣的地方可认真去读,陌生的地方可略而不读。

② 问题选择。无论是博览群书,还是读一部书,经常会有一个关注的焦点。在阅读时,可以分

门别类,以问题的形式梳理一下。

③ 目的选择。根据不同的读书目的,可以选择不同的阅读内容。

④ 方法选择。阅读不同的文本,可以采取不同的方法。例如,实用文体可以采取“冷读”的方

法,阅读时头脑冷静,心平气和,这样有利于把握概念,抓住要点,深入理解;文学作品则

可以采取“热读”的方法,阅读时可以调动感情,鼓舞精神,一气贯注,达到感同身受或身

临其境的效果。

二、阅读方法

1、浏览《经典常谈 目录》,了解主要内容

《说文解字》第一/005

《周易》第二/012

《尚书》第三/018

《诗经》第四/025

三礼第五/031

《春秋》三传第六/035

四书第七/040

《战国策》第八/046

《史记》《汉书》第九/050

诸子第十/062

辞赋第十一/072

诗第十二/079

文第十三/090

“小学”书

经:儒家经典

史:历史著述

子:诸子百家

集:诗词歌赋

顺 序

系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络

三、阅读活动

问题:现代学生为什么应该读一些古书?你认为现代学生应该如何读古书?

【要点】① 书籍的实质和形式是分不开的,要了解它享受它,必须面对它本身,体味得切,才有

得益。

② 阅读经典能扩大视野、扩大胸襟、增长见识。(或“经典的作用不在实用,而在于

文化,有无用之用”)

③ 作为一国有相当教育的国民有接触本国经典的义务(或“读一些培育着咱祖先的古

书使我们不至于无本”)

【要点】(1)学生的读法不能跟专家一样。

(2)分量不能多,就是从前读书人常读的一些书籍也不必全读。

(3)阅读的本子最好是辑录训诂校勘方有面简明而可靠的定论的集子。

(4)从阅读的范围说只要精,不妨小。

2、略读《经典常谈 序言》,明白阅读定位

3、通读《经典常谈》,理清中国古代文学的发展与历史脉络

《说文解字》-----文字密码的钥匙

(1)文字发展脉络:仓颉象形造字-----始皇统一文字-----许慎《说文解字》

(将人教坏)

(统一思想)

(溯源沿流)

(2)“六书”:象形、指事、会意、形声、转注、假借

(3)书体的演变:

甲骨文----金文---大篆----小篆----隶书----

楷书:方正平直、端庄严整

草书:流畅放旷、纵任奔逸

行书:行云流水、飘逸有致

(依类象形)

(笔画圆弧)

(笔画方折

横长竖短)

(4)《说文解字》:东汉许慎所著,划时代的字书,文字学的古典。

《周易》------上古先民的信仰

(1)题解:“周”,周普、周朝、周文王;“易”,简易。

(2)演变:商民用甲骨卜吉凶,周朝用筮法辅助卜法,形成六十四卦,每卦有繇辞,

卜筮官将繇辞按卦爻的顺序编辑起来,便成了《周易》;战国未期,儒家对

《周易》的卦爻辞作了种种新解释,便是所谓《易传》;汉代,新发现了

《说卦》《序卦》《杂卦》三种传,后来称为《逸易》;汉代,《易》上开

为儒家《六经》之首。

(3)成书:“人更三圣,世历三古。”

上古-----中古-----下古

伏羲-----文王-----孔子

创画-----推演------注解

《尚书》-----千年的“盗版”书

(1)地位:《尚书》,“尚”,上也;“书”,记也,是记录上古帝王的书,是最古的记言的历史。

(2)历程:儒家残缺最多 东汉初杜林得漆书《古义尚书》

始皇焚书 三国末年张霸、王肃伪作《古义尚书》

文帝时伏生私藏29篇的《尚书》 东晋伪《古义尚书》在南方流传,郑注

《尚书》在北方流传

景帝时,孔安国整理《古文尚书》 唐以来孔颖达编《五经正义》,伪《古文

尚书》盛行一千年

汉哀帝时今古文之争 清明才被证伪

(3)问题:今古文之争:今(主张通经致用,重微言大义)

古(保存和传布文献,重历史)

两种主义: 德治主义(君主道德好,臣民自然风从)

鬼治主义(臣民不顺,用威力和鬼神压迫)

《诗经》-----由衷的歌谣

(1)由来:诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,乐工收集天下歌谣以供贵族祭祖、

宴饮之用。战国时,贵族没落,乐工流离,乐谱也渐渐亡失,流传下来的便是《诗经》。

(2)历程:① 春秋时宴饮通行赋诗,都从诗篇里断章取义,表示这愿望、感谢、责难等等。

② 孔子时代,本义渐渐模糊,用《诗》来讨论做学问做人的道理,以后,《诗三百》成为儒

家的《六经》之一,《庄子》《苟子》都说到"诗言志","志"便指教化而言。

③ 解释《诗经》最有权威的是毛氏《诗传》和郑玄《诗》,差不多全是断章取义,甚至断

句取义。

(3)《诗序》:《大序》和《小序》。《大序》是总论说明诗的教化作用,建立在“六义”之上。

《小序》是毛亨、毛苌两人作《诗传》和郑玄作《诗笺》,体现以史证诗的思想。

(4)类别及作用

内容:歌谣诗、典礼诗、献诗

作用:① 春秋时,诗言志(赋诗)

② 孔子时,教化(做学问做人)

(5)“六义” :

风:风化(感化)、讽刺

雅:正

颂:盛德

风:各地方的乐调,

雅:呜呜之音。

颂:地名或族名

赋:直铺陈今之政教善恶

比、兴:主文而谲谏;不直陈而用譬喻“主文”,委婉讽刺叫“谲谏”

教化

内容

手法

(1)礼的三本----“天地君亲师”:天地是生命的本源,亲是家族的本源,君师是政教的本源。

(2)礼治:政治制度:责贱有别,长幼有序,各司其职

宗教仪式:天子诸侯祭天地山川,子孙祭祀祖先

风俗习惯:居丧、婚姻、宴会等,人际关系。

礼治主义:儒家有拿礼来包罗万象的野心,他们认为礼是王道的一部分,是治乱的根本,礼

乐崩坏,政治不成,王道不行。

(3)礼乐:礼乐并称,乐是礼的一部分。乐包括歌和舞,乐声的绵延和融合也象征天地万物的

“流而不息,合同而化”,这便是乐本。

(4)三礼:《仪礼》《礼古经》《周礼》。《周礼》则是一套理想的政治制度。

《三礼》-----礼行则王道成

(1)“春秋”及劝惩作用:“春秋”是古代记事史书的通称(朝廷大事多在春秋二季举行)。《春

秋》据说是孔子作的,《春秋》是我国现存第一部编年体史

孔子生逢乱世,周游各国,人君不信空话,发誓著《春秋》从具体的事例中,教人善恶,他认为这样得来的教训比抽象的议论深切著名的多。所以《春秋》以劝惩为目的。

(2)“春秋三传”:《公羊传》《榖梁传》《左传》。《公羊传》《榖梁传》两家以解经为主,所

以咬文嚼字得更利害些。《左传》以叙事为主,参考群籍,详述史事,自成

一家言。

(3)“春秋大义”:A 明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训。

B 夸扬霸业,推尊周室,亲爱中国,排斥狄夷,实现民族大一统。

“春秋三传”-----明是非大义

(1)“四书”:《大学》《中庸》《论语》《孟子》

(2)流变:

A、诸子文:四书并不在一起,《大学》《中庸》在《礼记》,《论语》《孟子》单行。

B、“二程(程颢、程颐)”的提倡:《大学》是初学者入德的门径,可以知道古人做学问的

程序。《论》《孟》不如这部书的分明易晓。他们是很推尊《中庸》的。“‘不偏’叫

做‘中’,‘不易’叫做‘庸’;‘中’是天下的正道,《中庸》是孔门传授心法的

书,书中所述的人生哲理,意味深长。

C、朱熹贯串:《大学》是垂世立教的大典,初学者读一部书。《论语》《孟子》是应机

接物的微言。《中庸》是孔门心法。《大学》是提纲,融贯《论语》《孟子》的旨趣,

便能领会《中庸》的心法。

“四书”-----官方指定用书

(3)“六艺”:礼(礼节)、乐(音乐)、射(射箭)御(驾驭)书(书法)、数(数理)

“八目”:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

《战国策》-----纵横捭阖的铺陈

(1)说客: ①背景: A 春秋末,周王室式微,列国争霸称王。

B 经过内战,成“七雄”态势,各自争存争强,战争更凶残。

C 贵族衰灭,士人兴起,君主和大臣招揽士人为己所用。

D 游说或许能免战祸。

②人物:合纵----苏秦----抗秦-----悬梁刺股

连横----张仪----亲秦-----舌问妻拏

③特点:哪有游说人主不能得金玉锦绣,不能取卿相之尊的道理?

A 有智谋和辩才 B 所图皆为功名

C 无理想、主张,投主上所好 D 须有广博的知识和微妙的机智

(2)《战国策》:西汉刘向记载说辞的书。

特点:文辞之胜(铺陈的伟丽、叱咤的雄豪,都传出曲折微妙的声口,千载如生);

记事久远(春秋到楚汉,共202年,重要的古史)

《史记》:司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。初任郎中,奉使西南。二十八岁任太史令,继承父业,著述历史。后因替李陵败降之事解解而受宫刑。调任中书今,发奋继续完成所著史籍,他以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》

《史记》只据事实录,使善恶自见。《史记》体例有五:十二本纪,记帝王政迹;十表,以分年略记世代为主;八书,记典章制度的沿革;三十世家,记候国世代存亡;七十列传,类记各方面人物。

《汉书》:班彪加以整理补充,著《后传》,但没有流传下来,他的儿子班固的《汉书》是用它作底本的。班固未完成而卒,其妹班昭跟奉汉和帝命与马续参考垒家藏书,续写班固造作。《汉书》,弘丽精整,多用排偶,受辞赋的影响。班固首创断代史,删润旧文,“述而不作”;他翻词的地方,颇有别裁,经他润色,变得详明。

《史记》《汉书》-----“正史”的源头

异同:《史记》“文直而事核”,《汉书》“文瞻而事详”;《史记》微情妙旨,在文字蹊径之外;《汉书》却一览之余,情词俱尽。班固也许比较客现合体。但所采者博,所择者精,却是一样;组织的弘大,描写的曲达,也同工异曲。二书并称良史,决不是偶然的

地位:《史记》创了“纪传体”,叙事自黄帝以来到著者当世,就是汉武常的时候,首尾三千多年。《汉书》采用了《史记》的体制,却以汉事为断。从高祖到王莽,只二百三十年。后来的史书全用《汉书》的体制,断代成书;二十四史里。《史记》、《汉书》以外的二十二史都如此,这些也都被称为“正史”《史记》、《汉书》。可以说都是“史”的源头。

诸子-----思想大解放

(1)背景:①春秋末,封建制度开始崩坏,人人平等自由,形成一个思想解放、发达的局面。

②“士”单独形成一个特殊的阶层,研究文化制度,形成自己的看法和主张,各“思以其道易

天下”。

(2)百家:儒家,旧文化旧制度的辩护者,奉行“正名主义”,“述而不作,信而好古”,诗书礼乐是必修课。

孔子,第一个开门授徒,将学术民众化,主张有教无类、讲学游学,注重人格修养。

孟子,性本善,都有仁义礼智等善端,圣王应为“不忍人之政”----仁政。

荀子,性本恶,但可以改善学好,所以善是人为的。

墨家,守旧主义者,有团体有组织,有鲜明的主义。墨翟主张“非攻”“兼爱”,“节用”“非乐”,注

重功利,反对贵族化的文化制度。

道家,反对一切文化制度,消极避世,主张“全生保真”,建立“为我”学说。

老子(李耳,楚人),遵循“常”律,无为而为,不治而治,宇宙万物都是自然的。

庄子(庄周,宋人)主张绝对自由平等,须顺其自然与自然打成一片。

托古立言,假托古圣贤之言以自重。

名家,出于讼师,是“辩者”。

邓析,能巧取,“以是为非,以非为是”。

惠施,世界各个体都有同有异,都是相对的-----合同异。

公孙龙,概念可以独立分离的存在-----离坚白

法家,出于“法术之家”,变古,职业专家。韩非子,韩人,集大成者,势、术、法都是“帝王之具”,

缺一不可。法家从实际政治出发,切于实用,中国后来的政治,多受其支配。

阴阳家,出于方士,注意“天人之数”,以为天道人事互相影响。

邹衍,创为“五德始终”说,深刻影响儒家。

(3)思想统一:吕不韦合撰《吕氏春秋》,想化整为零,集合众长,统一思想,基调却是道家的。

始皇统一天下,焚书,禁天下藏书,但时机未成熟。刘安编制《淮南子》,以道家为

基调,想来统一思想。董仲舒向汉武帝提出“罢黜百家,独尊儒术”,帝王用功名利禄

提倡儒学,儒学统于一尊。

辞赋-----爽朗通畅的描写

(1)楚辞:①代表人物---屈原,楚国贵族,是个缠绵悱恻的忠臣,浮游尘外的节士,有无限理想的神仙

家。亲齐派,被张仪等人所诬陷,两次放逐,终于汨罗江。

②作品:《离骚》《九章》《九歌》《天问》《远游》《招魂》

③特点:讽刺当世,感悟君主;打破现实的有限世界,创出一个无限的理想世界;受老庄

和齐气的影响;多用“兮”字足句,句读(dòu)参差不齐.

④流变:

屈原诸作奠定了楚辞体制

弟子宋玉模拟创作《九辩》

东方朔等走宋玉的 路,汉时称这种体制为“楚辞”

刘向编据成为《楚辞》

《章句》《补注》 合为《楚辞》标准注本。

(2)汉赋的演变:

荀子《赋篇》最早称“赋”

贾谊合二为一

司马相如散文化趋势

班固《两都赋》张衡《二京赋》左思《三都赋》,进一步散文化

“俳(pái)体”的赋(齐梁),排偶化严重

“文体”的赋(北宋),全篇散行

律赋(唐宋),定八韵,讲对仗,制体新巧,限韵险难

诗-----文化文明的输出

流变:① 汉武帝立乐府,采集歌谣和乐谱,称为“乐府诗”,五言诗的源头。北宋郭茂倩编辑成为

《乐府诗集》,汉乐府以叙事为主。

② 汉末,《文选》所录的《古诗十九首》,最早的五言诗;曹氏父子三人用乐府旧题,改作

新词;真正奠定五言诗的基础的则是魏代的玩籍,正式成立了抒情的五言诗。

③ 晋代玄言诗兴盛,抒发怀抱;陶渊明、谢灵运应时而出,山水诗散文化;齐武间,“宫体”

专咏艳情。

④ 唐代成立了律诗绝句,称为近体;不是谐调的诗,称为古体;又成立了古近体的七言诗。

古体的五言诗也变了格调。这些都是划时代的。李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒

写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了,给诗开辟了新世界。

⑤ 宋初开了新风气:欧阳修,梅尧臣起始了宋诗的散文化,到苏轼便发展到了极致,南宋的

三大诗家杨万里、范成大、陆游都是从苏轼的江西诗派变化出来的。

文----上下五千年

商代最早的文-----卜辞

春秋列国外交言语,称为“辞令”

战国,游说辞铺张局势,重辩

孔子开讲学风气,“雅言”成凝定的文体,言文分离

《左传》记事,《史记》写人

汉武帝,盛行辞赋,对偶工丽

《文选》第一次提出“文”:用典故、有对偶、谐声调

新文体出现:佛典的翻译和群经的义注

陈子昂提倡改革文体

韩愈发起古文运动

宋代,话本(白话小说的祖宗)出现,还分为“章回”,体现出一大进步

明朝八股盛行

清朝桐城派声名大振,梁启超“新文体”登峰造极

民国胡适之提倡白话文,“五四”运动后,白话文畅行

五、阅读交流

分小组探究,并交流探究成果

提示:1、挑选自己喜欢的部分再阅读

2、做好读书笔记

3、撰写小体会

中国是个历史悠久的国家,在漫长的岁月中,先人留下的许多的文化遗产。这些经典多而难读,让人望而生畏,敬而远之。朱自清先生的《经典常谈》所涉及的内容主要包括传统的“四书五经”等著作,各篇的排列按照传统的经史子集的顺序,并按照传统的已经将“小学”书放在最前头。”这样的次序能让读者更好地理解该书的宗旨。朱先生也说,要读懂这些书,特别是经,史,子,集就必须先从理解字义开始,所以他选择把《说文解字》放在第一位,真可谓是用心良苦。说起《说文解字》,原先我家有一本,一直没有人看以至于忘记了家里的这本书,后来有需要就又买了一本,放到书柜里时才发现原来那里已经有一本了。在我们的生活里,慢慢地读书、品味书香已经成为奢侈的事物,大人、小孩读点好书不容易啊。

朱先生的这本书被称为“经典常谈”,其实应该是“经典导读”。众所周知,我国旧时的教育就是读经的教育,读经是唯一的项目,新式教育废止了读经民国后,虽然有读经运动,但是都失败了。在近年的素质教育浪潮中,逐渐地,读经成为热门项目,特别朱先生的《经典常读》通俗易懂。书是薄薄的一本,即使一些生僻的文字,读起来也不会费很多时间。所以,建议大家有空读一读,从经典文字中去关注华夏文化,用编者的话讲,就是希望“读者能把它当作一只船,航到经典的海里去。”

让我们的华夏文化得以更好地流传。

另外一派人不赞成这种办法,说这种办法毫无道理,不能叫学生得到真实的受用。这个话是千真万确的。他们主张,学生必须跟书籍直接打交道,好比朋友似的,你必须跟他混在一块,才可以心心相通,彼此影响,仅仅记住他的尊姓大名,就与没有这个朋友一样。这个话当然也没有错,可是他们所说的书籍范围很广,差不多从前读书人常读的一些书籍,他们主张现在的学生都应该读。而且,他们开起参考书目来就是一大堆,就说《史记》吧,关于考证史事的有若干种,关于评议体例的有若干种,关于鉴赏文笔的有若干种。他们要学生自己去摸索,把从前人走过的路子照样走一遍,结果才认识《史记》的全貌,这儿就有问题了。范围宽广,从前读书人常读一些书籍都拿来读,跟现代的教育宗旨合不合,是问题。每一种书籍都要由学生自己去摸索,时间跟能力够不够,又是问题。这些问题不加注意,徒然苦口婆心地对学生说:“你们要读书啊!”其心固然可敬,可是学生还是得不到真实的受用。

-------- 读《经典常谈》叶圣陶

渐归简淡,朴实无华,显示出阅历、学问都已成熟。用口语化的语言写学术文章,并世似无第二人。

——汪曾祺

朱先生的《经典常谈》却是负起这方面的责任来的一本书。它是一些古书的“切实而浅明的白话文导言”。 学生如果自己在一大堆参考书里去摸索,费力甚多,所得未必会这么简明。因这本书的导引,去接触古书,就像预先看熟了地图跟地理志,虽然到的是个新地方,却能头头是道。

-----叶圣陶《读<经典常谈>》

佩弦先生的思想一直是紧跟时代步伐的,至其思路之清晰,识见之高远,尤令人叹服;而更以治学态度之谦为最难得。先生一向在发扬、介绍、修正、推进我国传统文化上做功夫,虽说一点一滴、一瓶一,却朴实无夸,极其切实。再加上一副冲淡夷旷的笔墨,往往能把顶笨重的事实或最繁复的理论,处分异常轻盈生动,使人读了先生的文章,不惟忘倦,且可不费力地心领神会。这本《经典常谈》就是我这话一个确切的明证。

------吴小如《读朱自清先生<经典常谈>》

1.下列说法中正确的两项是( )

A. 只要历史教本跟其他学生用书编撰得好,教师和帮助学生的一些人们指导得法,学生就可以一辈

子不读《论语》、《庄子》这些古书。

B. 读《诗经》就不能让学生读白话《诗经》,只能直接读《诗经》原文。

C.《史记》作为历史书,尽可用“历史教本”“中国通史”之类来代替;为文学作品,还是得直接

读《史记》。

D.不怕旅行辛苦,道路几千,跑上峨眉金顶看日出,或者跑到甘肃敦煌,一窟寺历代的造像跟壁画。

这样做完全没有实用,只有那股傻劲儿倒可以服。

E. 读古书读的得其道,也会有类似实用之外的无用之用。

2.依据文章内容,下列对《经典常谈》这本书的作用概括最准确的的一一项是( )

A.该书指出了现代学生应该读些古书的原因和一些方法。

B.该书不是写给专家和大学里专门研究古书的学生看的,而是写给那些需要读些古书的学生看。

C.该书是一些古书的“切实而浅明的白话文导言”。

D.该书是理想中一般人的经典读本,读了这本书就等于接受了经典训练,不用再去接触古书了。

C E

C

巩固练习

3、下列关于《经典常读》的阅读方法,说法不恰当的一项是( )

A. 小杭所在的学习小组开展以汉字文化为主题的研究性学习,他们可以去读读《〈说文解字〉第一》。

B. 读《经典常谈》,不能死记硬背书籍名、作者名、书籍卷数之类,而要把它当作一只船,去接触古书。

C. 阅读《经典常谈》,要提倡古人“尊古”“崇古”的旧习,精读整本书,从而达到学术的高度和深度。

D. 小州对古代的“说客”产生了浓厚的兴趣,他可以去读读对这个群体有着详细介绍的《<战国策>第

八》。

4、腰封也称“书腰纸”,是包裹在图书封面中部的一条纸带,属于外部装饰物。腰封上可印与该图书相关的宣传、推介性文字。读了《经典常谈》,请你给《经典常谈》的腰封拟写一段推介性文字,帮助同学们了解这本书的特色。

示例:《经典常谈》按照传统的经、史、子、集的顺序,系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。知识简洁精辟,文字通俗流畅、深入浅出,是读者了解中国古典文学的不二之选。

C

5.朱自清时时留意的《经典常谈》是一本写给中学生看的书,因此他格外重视这本书的通俗性。请比较下面的文言原文和《经典常谈》中的改写,分析朱自清写作《经典常谈》的妙处。(4分)

天汉二年秋,李广利将三万骑击匈奴右贤王于祁连天山,而使陵将其射士步兵五千人出居延北可千余里,欲以分匈奴兵……单于以兵八万围击陵军。陵军五千人,兵矢既尽,士死者过半,而所杀伤匈奴亦万余人。且引且战,连斗八日,还未到居延百余里,匈奴遮狭绝道,陵食乏而救兵不到,虏急击招降陵。陵曰:“无面目报陛下。”遂降匈奴。 (选自《史记李将军列传》)

天汉二年,李陵奉了贰师将军李广利的命,领了五千兵,出塞打匈奴。匈奴八万人围着他们;他们杀伤了匈奴一万多,可是自己的人也死了一大半。箭完了,又没吃的,耗了八天,等贰师将军派救兵。救兵竟没有影子。匈奴却派人来招降。李陵想着回去也没有脸,就降了。

(选自《经典常谈· <史记><汉书>第九》)

示例:为了便于读者理解,朱自清先生在翻译时删去了一些无关的内容,如李陵的任务、匈奴拦截退路等,而专注于描述李陵军队面临的困难,如“箭完了,又没吃的”“救兵竟没有影子”等,反映出战争的惨烈,读起来明快利落。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读