统编版语文六年级下册第四单元知识梳理 课件

文档属性

| 名称 | 统编版语文六年级下册第四单元知识梳理 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-03-29 12:04:05 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

第四单元知识梳理

部编版六年级下册

古诗三首

一、词语解释

燕山:指燕然山。这里借指边塞。 钩:古代一种兵器,形似月牙。

何当:何时将要。 快走:驰骋。

金络脑:用黄金装饰的马笼头。 走:跑。

吟:吟颂。指古代诗歌体裁的一种名称。 等闲:平常。

锤:敲打,锤击。 浑:全,全然。

清白:指高尚的节操。 焚:烧。

任:任凭 尔:你。

咬定:这里指的是紧紧抓住。 立根:扎根在土里。

二、多音字

1.似:sì相似 shì似的

2.当:dāng当前 dàng适当

3.络:luò脉络 lào络子

4.骨:gǔ骨头 gū骨碌、花骨朵

三、诗歌鉴赏

1.《马诗》是唐代诗人李贺的作品。李贺有“诗鬼”之称。这首诗的前两句主要通过“沙如雪”“月似钩”写了边疆战场的景色,后两句“何当金络脑,快走踏清秋”借马抒情,表达了作者渴望建功立业而义不被赏识所发出的悲叹。

2.《石灰吟》是明代名臣于谦的作品。前两句“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”写出了石灰开采、烧制过程,歌颂了一种视死如归、从容不迫的精神,后两句“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”表达了诗人坚贞不屈、决不与世俗同流合污的高尚情操。这首诗中的“清白”一语双关,既指石灰洁白的本色,又喻诗人高尚的情操。

3.《竹石》是清代书画家、文学家郑燮的作品。郑燮,号板桥,人称郑板桥。“扬州八怪”之一、其诗、书、画均旷世独立,世称“三绝”,擅画兰、竹、石、松、菊等植物。这首诗前两句写竹子的特点,后两句写竹子的品格。第一句中的一个“咬”字运用了拟人的手法,表现出了竹子倔强和坚韧的性格。最后一句中“任”写出了竹子姿态豪迈,“尔”字透出对东西南北风的蔑视。诗人借竹子坚韧的傲气,表达自己的刚正不阿、铁骨铮铮。

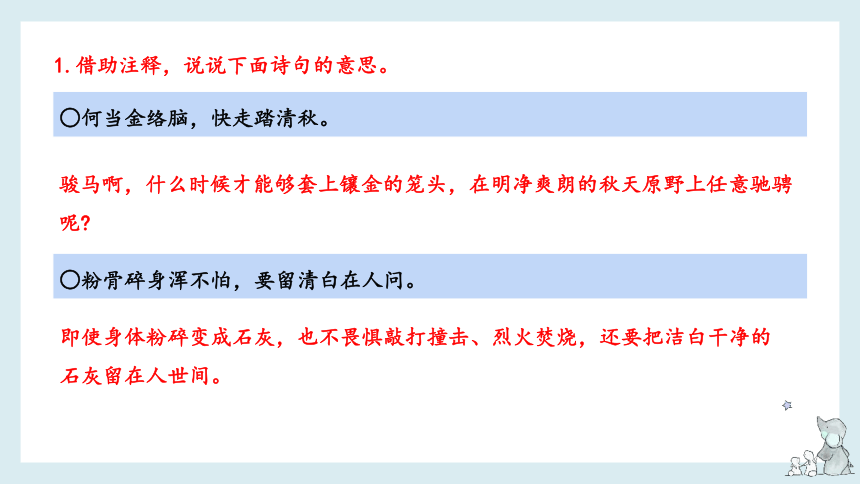

1.借助注释,说说下面诗句的意思。

○何当金络脑,快走踏清秋。

骏马啊,什么时候才能够套上镶金的笼头,在明净爽朗的秋天原野上任意驰骋呢

○粉骨碎身浑不怕,要留清白在人问。

即使身体粉碎变成石灰,也不畏惧敲打撞击、烈火焚烧,还要把洁白干净的石灰留在人世间。

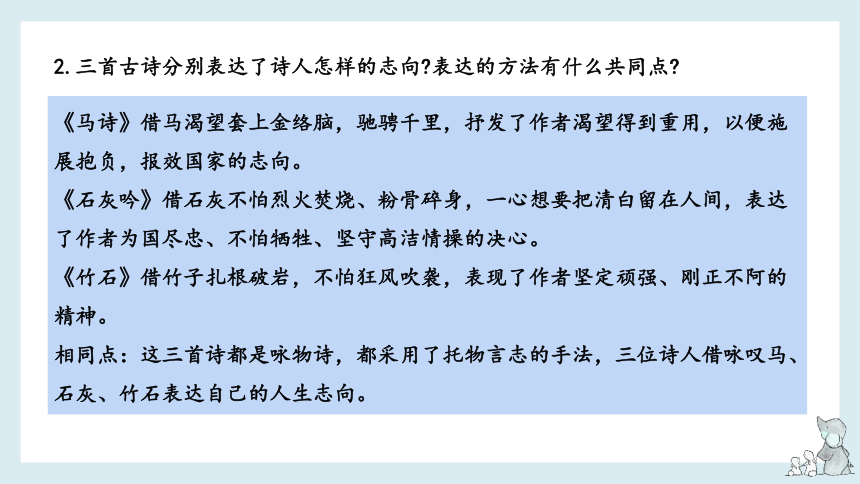

2.三首古诗分别表达了诗人怎样的志向 表达的方法有什么共同点

《马诗》借马渴望套上金络脑,驰骋千里,抒发了作者渴望得到重用,以便施展抱负,报效国家的志向。

《石灰吟》借石灰不怕烈火焚烧、粉骨碎身,一心想要把清白留在人间,表达了作者为国尽忠、不怕牺牲、坚守高洁情操的决心。

《竹石》借竹子扎根破岩,不怕狂风吹袭,表现了作者坚定顽强、刚正不阿的精神。

相同点:这三首诗都是咏物诗,都采用了托物言志的手法,三位诗人借咏叹马、石灰、竹石表达自己的人生志向。

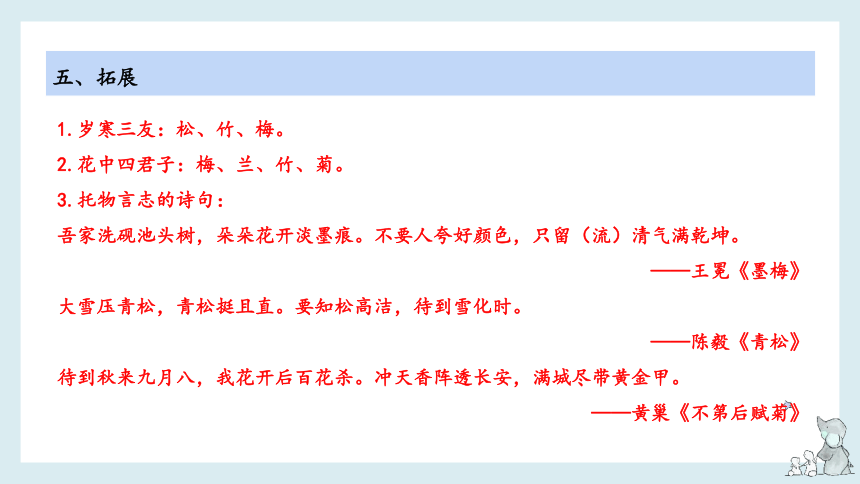

五、拓展

1.岁寒三友:松、竹、梅。

2.花中四君子:梅、兰、竹、菊。

3.托物言志的诗句:

吾家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色,只留(流)清气满乾坤。

——王冕《墨梅》

大雪压青松,青松挺且直。要知松高洁,待到雪化时。

——陈毅《青松》

待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

——黄巢《不第后赋菊》

十六年前的回忆

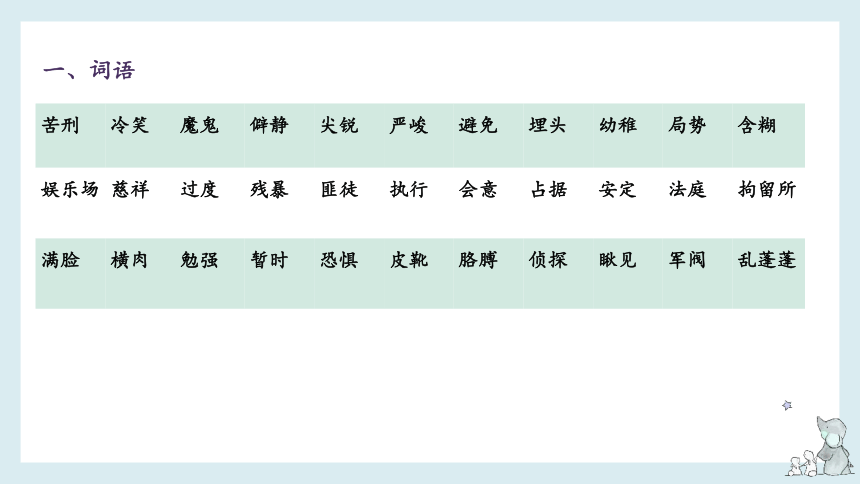

一、词语

苦刑 冷笑 魔鬼 僻静 尖锐 严峻 避免 埋头 幼稚 局势 含糊

娱乐场 慈祥 过度 残暴 匪徒 执行 会意 占据 安定 法庭 拘留所

满脸 横肉 勉强 暂时 恐惧 皮靴 胳膊 侦探 瞅见 军阀 乱蓬蓬

二、多音字

难 nán(难忘)(艰难) nàn(被难)(灾难)

冲 chōng(怒气冲冲、冲击) chòng(冲着)

糊 hú(糊涂、模糊) hù(糊弄)

便 biàn(方便、便衣) pián(便宜)

三、近义词

慈祥(慈爱) 会意(领会) 避免(防止) 耐心(耐烦) 可惜(惋惜)

严峻(严苛) 恐惧(恐怖) 纷乱(混乱) 占据(占领)

四、反义词

坚决——犹豫 含糊——清晰 慈祥——凶狠 幼稚——成熟

伟大——渺小 恐惧——镇定 沉着——慌乱 僻静——喧闹

五、文章内容解析

1.《十六年前的回忆》是李大钊同志的女儿李星华写的一篇回忆录。课文采用倒叙手法,按时间顺序依次回忆了父亲李大钊被捕前、被捕时、被重时、被害后的情形,赞美了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人处变不惊、无私无畏的高尚品质,表达了作者对父亲的敬仰和深切的怀念。

2.“那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。”

答:父亲早出晚归,埋头整理书籍和文件,说明当时局势紧张。为了避免党组织被破坏,所以父亲要烧掉“书和有字的纸片”,表现了他对革命事业的忠诚。

3.“父亲是很慈祥的,从来没骂过我们,更没打过我们。我总爱向父亲问许多幼稚可笑的问题。他不论多忙,对我的问题总是很感兴趣,总是耐心地讲给我听。这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊地回答我。”

(1)被捕前一向耐心回答“我”问题的父亲,当“我”好奇地问父亲为何烧毁书籍和文件时,父亲严峻的态度与之前的慈祥形成鲜明对比。

(2)“这一次不知道为什么”,设置悬念,吸引读者,为后面情节的发展埋下了伏笔。

(3)体现了李大钊同志对待工作高度负责的革命精神。

4.“不是常对你说吗 我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要,我哪能离开呢?”

(1)这是有关父亲的语言描写。

(2)在形势险迷、处危险的情况下,父亲内心虽承受着巨大的压力,却一心考虑革命工作的需要,全然不顾自身安危。

(3)表现了父亲无私无畏的革命精神。

5.“一会儿,外面传来一阵沉重的皮鞋声。我的心剧烈地跳动起来,用恐怖的眼光瞅了瞅父亲。”

(1)面对敌人,“我”的恐惧紧张与父亲的沉看冷静形成对比。

(2)更加衬托出父亲的处变不惊。

6.“在法庭上,我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。”

(1)这是对父亲的外貌描写。(2))“没戴眼镜”“乱蓬蓬的长头发”,说明敌人对父亲施了重刑。“平静”说明父亲在经历残酷的折磨后仍保持着对革命事业的坚定信念。“慈祥”充分体现了父亲对亲人深沉的爱。

7.课文最后两个自然段与开头有什么联系 想想这样写有什么好处。

答:(1)文章开头写了“1927年4月28_日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日……”,最后两个自然段写了父亲牺牲后全家人的悲痛心情,而且反复强调了父亲遇害的日子,“4月28日”,与文章的开头形成了前后照应。

(2)这样写,不仅使文章首尾呼应、结构严谨,对文章的中心也起到了强化的作用,表现了作者对敌人强烈的憎恨,对父亲深切的怀念,给读者留下了深刻的印象。

知识拓展

1.ABCC式四字词:

怒气冲冲、兴致勃勃、人心惶惶、得意扬扬、风尘仆仆、喜气洋洋、神采奕奕。

2.“不~不~”式的词语:

不慌不忙、不屈不挠、不明不白、不卑不亢、不闻不问、不痛不痒

3.“一~而~”式的词语:

一拥而入、一扫而光、一概而论、一挥而就、一哄而散、一笑而过

4.形容英雄人物的成语:

视死如归、大义凛然、临危不惧、奋不顾身、光明磊落、舍生忘死

5.李大钊名言:

(1)知识是引导人生到光明与真实境界的灯烛。

(2)昨天唤不回来,明天还不确实,你能却有把握的就是今天。

为人民服务

一、词语

批评 兴旺 目标 彻底 压迫 剥削 意义

牺牲 司马迁 炊事员 泰山 奋斗 哀思 寄托

死得其所 五湖四海 解放 革命 责任 制度 利益

二、多音字

尽 jǐn(尽管) jìn(尽力)

解 jiě(解救) jiè(押解) xiè(解数)

给 gěi(送给) jǐ(给予)

削 xuē(剥削) xiāo(削铅笔)

三、近义词

改正(纠正) 解救(拯救) 采用(采纳) 兴旺(兴盛)

压迫(欺压) 五湖四海(四面八方) 寄托(寄予)

四、反义词

批评——表扬 采用——舍弃 团结——分裂 兴旺——萧条 压迫——反抗

五、文章内容解析

1.《为人民服务》是毛泽东同志于1944年9月8日在张思德同志追悼会上所作的演讲。本文是一篇议论文,紧扣“为人民服务”这一中心,深刻阐明一个革命者应该正确对待生死、对待批评、对待困难、对待同志的观点,赞扬了张思德同志全心全意为人民服务的精神,号召大家向张思德学习全心全意为人民服务。

2.说说课文围绕“为人民服务”讲了哪几方面的意思。

答:课文围绕“为人民服务”讲了四个方面的问题:

一是如何对待生死,强调“为人民利益而死,就比泰山还重”;

二是如何对待批评,强调不怕别人批评指出我们的缺点:

三是如何对待困难,强调在困难的时候要看到成绩和光明;

四是如何对待死去的同志,强调不管是谁,都要给他送葬,开追悼会。

3.读下面这段话。说说每句话的意思,想想句子之间是怎样连起来的。

“因为我们是为人民服务的,所以,我们如果有缺点,就不怕别人批评指出。不管是什么人,谁向我们指出都行。只要你说得对,我们就改正。你说的办法对人民有好处,我们就照你的办。”

答:这段话共有四句话,都是紧扣“不怕批评”这个中心意思写的。

第一句指出不怕别人批评指出我们的缺点;

第二句指出不怕任何人批评;

第三句指出我们接受任何人的正确批评;

第四句明确了正确批评的标准。

这四句话内容越来越具体,逐层深入地阐明课正确对待批评的问题。

4.“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”。

“固:本来。“或”:有的。“于”;表示比较。

这句话的意思是:

人总是要死的,但死的意义有不同,有的人的死有价值、有意义,比泰山还里;有的人的死无价值、无意义,比鸿毛还轻。

5.结合课文后的阅读链接,说说对“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”这句话的理解和体会。

(1)这句话是说:人本来会有一死,有的人死得比泰山还重,有的人死得比鸿毛还轻。

(2)周恩来同志是伟大的无产阶级革命家,从新中国成立起,就一直担任政府总理。他把人民利益看得高于一切,为了人民、为了国家翔躬尽瘁,死面后已,受到全国人民的衷心爱戴。1976年1月8日,周总理因病逝世,1月11日,首都人民全部聚集到北京长安街送总理,场面十分感人。周总理总理虽然死了,却永远活在人民心里,他的死比泰山还重。

5.结合课文后的阅读链接,说说对“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”这句话的理解和体会。

(3)人总是要死的,但每个人死的意义是不同的。国难当头,那些为了人民挺身而出的英雄,他们的死的意义是重大的,甚至远重于泰山,他们的牺牲会沉淀在历史长河中,镌刻进民族魂,被后代永远铭记。

(4)这一句也运用了夸张的手法,赞扬了那些为国家牺牲的英雄的伟大品质。

6.“我们这个队伍完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的。”

(1)点明主题。这句话告诉我们:全心全意为人民服务,是中国共产党和革命军队的根本宗旨。

(2)“完全”“彻底”两个词不仅体现了用语的严谨,也是作为领袖向全党全军树立的高标,更是向人民作出的庄严承诺。

知识拓展

1.含两个数字的成语:

五湖四海、三心二意、三言两语、四面八方、四通八达、五颜六色、

五花八门、五光十色、七零八落、七嘴八舌

2.毛泽东语录:

(1)星星之火,可以燎原。

(2)世上无难事,只要肯攀登。

(3)谦虚使人进步,骄傲使人落后。

(4)好好学习,天天向上。

(5)不到长城非好汉。

董存瑞舍身炸暗堡

一、词语

震撼 解放 暗堡 瞪着 迸射 炸掉 掩护

炸毁 斜坡 导火索 坚毅 眺望 烟雾 开辟

昂首挺胸 疯狂 董存瑞 手榴弹 光滑 战壕 恳切

二、近义词

封锁→封闭 狡狷→狡诈 震撼→震动 仇恨→仇视 迸射→迸发

恳切→诚恳 开辟→开拓 坚毅→坚定 光滑→光洁 昂首挺胸→昂首挺立

三、反义词

仇恨→热爱 狡猾→老实 封锁→开放

昂首挺胸→低眉顺眼 惊天动地→无声无息 光滑→粗糙

四、词语搭配

跃出战蠔 冒起白烟 喷出火舌 开辟道路 眺望远方

光滑的斜坡 钢铸一般的脸 狡猾的敌人 惊天动地的喊杀声 匍匐前进

万分紧急的关头 坚毅的光芒 坚决地说 恳切地说 接二连三地扔

六、重点句子

1.战士们像潮水一般冲向敌军司令部所在地——隆化中学。

【比喻】“像潮水一般”生动地写出了战士们勇往直前进攻的画面

2.从一座桥上,突然喷出几条火舌,封锁了我军前进的道路。

【比喻】【比喻】将敌军密集的子弹比喻成“火舌”,写出了敌人火力的凶猛。“突然”说明敌人早有准备,也表明敌人的暗堡藏得很隐蔽。“像潮水一般”生动地写出了战士们勇往直前进攻的画面

3.董存瑞瞪着敌人的暗堡,两眼迸射出仇恨的火花。

【神态描写】“瞪”写出了董存瑞对敌人的仇恨。

4.董存瑞夹紧炸药包,一会儿忽左忽右地匍匐前进,一会儿又向前滚上好几米。

【动作描写】写出了董存瑞动作敏捷、战斗经验丰富。

5.在这万分紧急的关头,董存瑞昂首挺胸,站在桥底中央,左手托起炸药包,顶住桥底,右手猛地一拉导火索。

【动作描写】

“托、顶、拉”等动作,形象地描绘出董存瑞为了战斗的胜利,为了新中国的建立,毫不犹豫地牺牲自我的形象。

七、文章探究

1.请按照事情发展的顺序给文章拟写小标题。

遇上暗堡——请求炸暗堡——逼近暗堡——舍身炸暗堡——解放隆化。

2.课文中为什么用“瞪着”,而不用“看着”或“望着”?

“瞪着”体现了董存瑞此时的满腔怒火和对敌人的仇恨,而“看着”和“望着”则没有这种感彩。

3.董存瑞为什么不再“跃进”,而是“一会儿忽左忽右地匍匐前进,一会儿又向前滚上好几米”?这说明了什么?

因为在敌人机枪的疯狂扫射下,董存瑞前进的道路非常艰难,此时他已经不能再“跃进”了。这说明董存瑞在十分困难和危险的情况下,为了战斗的胜利,勇敢机智地前进。

4.从文中描写董存瑞舍身炸暗堡的句子中,你体会到了什么?

我体会到了董存瑞为了解放事业勇于牺牲的献身精神。正因为无数革命先烈的奋勇献身,最终才迎来了新中国的建立,才有了我们现在的幸福生活,我们要珍惜现在来之不易的幸福生活。

考点提示

1.《古诗三首》:

①考查对《马诗》《石灰吟》和《竹石》的理解运用;

②考查对“何当金络脑,快走踏清秋”“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”等句子的翻译;

③考查《马诗》《石灰吟》和《竹石》分别表达了诗人怎样的志向(《马诗》渴望建功立业;《石灰吟》不畏强权、不惧打压,甘愿用生命来维护清白;《竹石》刚正不阿、绝不妥协)。

2.《十六年前的回忆》:

①考查对外貌、神态、言行的描写;

②考查主人公的精神品质(忠于革命、坚贞不屈、为理想献身);

③考查首尾呼应的好处。

3.《为人民服务》:

①考查对“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”的理解和体会(人总是要死的,但死的意义不同,为人民利益而死的人,比泰山还重,为损害人民利益的人去死,比鸿毛还轻);

②考查关联词;

③考查这篇演讲稿的主要观点(我们要全心全意为人民服务)。

4.《董存瑞舍身炸暗堡》:

①考查对人物动作、语言、神态的描写;

②考查董存瑞的人物形象和品格。

5.语文园地:

①考查文章开头、结尾的特点和作用;

②考查事物在咏物诗中被赋予了人的哪些品格和志向;

③考查外貌和神态描写对刻画人物有何作用,对文章表达有何效果;

④考查俗语的积累与运用。

第四单元知识梳理

部编版六年级下册

古诗三首

一、词语解释

燕山:指燕然山。这里借指边塞。 钩:古代一种兵器,形似月牙。

何当:何时将要。 快走:驰骋。

金络脑:用黄金装饰的马笼头。 走:跑。

吟:吟颂。指古代诗歌体裁的一种名称。 等闲:平常。

锤:敲打,锤击。 浑:全,全然。

清白:指高尚的节操。 焚:烧。

任:任凭 尔:你。

咬定:这里指的是紧紧抓住。 立根:扎根在土里。

二、多音字

1.似:sì相似 shì似的

2.当:dāng当前 dàng适当

3.络:luò脉络 lào络子

4.骨:gǔ骨头 gū骨碌、花骨朵

三、诗歌鉴赏

1.《马诗》是唐代诗人李贺的作品。李贺有“诗鬼”之称。这首诗的前两句主要通过“沙如雪”“月似钩”写了边疆战场的景色,后两句“何当金络脑,快走踏清秋”借马抒情,表达了作者渴望建功立业而义不被赏识所发出的悲叹。

2.《石灰吟》是明代名臣于谦的作品。前两句“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”写出了石灰开采、烧制过程,歌颂了一种视死如归、从容不迫的精神,后两句“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”表达了诗人坚贞不屈、决不与世俗同流合污的高尚情操。这首诗中的“清白”一语双关,既指石灰洁白的本色,又喻诗人高尚的情操。

3.《竹石》是清代书画家、文学家郑燮的作品。郑燮,号板桥,人称郑板桥。“扬州八怪”之一、其诗、书、画均旷世独立,世称“三绝”,擅画兰、竹、石、松、菊等植物。这首诗前两句写竹子的特点,后两句写竹子的品格。第一句中的一个“咬”字运用了拟人的手法,表现出了竹子倔强和坚韧的性格。最后一句中“任”写出了竹子姿态豪迈,“尔”字透出对东西南北风的蔑视。诗人借竹子坚韧的傲气,表达自己的刚正不阿、铁骨铮铮。

1.借助注释,说说下面诗句的意思。

○何当金络脑,快走踏清秋。

骏马啊,什么时候才能够套上镶金的笼头,在明净爽朗的秋天原野上任意驰骋呢

○粉骨碎身浑不怕,要留清白在人问。

即使身体粉碎变成石灰,也不畏惧敲打撞击、烈火焚烧,还要把洁白干净的石灰留在人世间。

2.三首古诗分别表达了诗人怎样的志向 表达的方法有什么共同点

《马诗》借马渴望套上金络脑,驰骋千里,抒发了作者渴望得到重用,以便施展抱负,报效国家的志向。

《石灰吟》借石灰不怕烈火焚烧、粉骨碎身,一心想要把清白留在人间,表达了作者为国尽忠、不怕牺牲、坚守高洁情操的决心。

《竹石》借竹子扎根破岩,不怕狂风吹袭,表现了作者坚定顽强、刚正不阿的精神。

相同点:这三首诗都是咏物诗,都采用了托物言志的手法,三位诗人借咏叹马、石灰、竹石表达自己的人生志向。

五、拓展

1.岁寒三友:松、竹、梅。

2.花中四君子:梅、兰、竹、菊。

3.托物言志的诗句:

吾家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色,只留(流)清气满乾坤。

——王冕《墨梅》

大雪压青松,青松挺且直。要知松高洁,待到雪化时。

——陈毅《青松》

待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

——黄巢《不第后赋菊》

十六年前的回忆

一、词语

苦刑 冷笑 魔鬼 僻静 尖锐 严峻 避免 埋头 幼稚 局势 含糊

娱乐场 慈祥 过度 残暴 匪徒 执行 会意 占据 安定 法庭 拘留所

满脸 横肉 勉强 暂时 恐惧 皮靴 胳膊 侦探 瞅见 军阀 乱蓬蓬

二、多音字

难 nán(难忘)(艰难) nàn(被难)(灾难)

冲 chōng(怒气冲冲、冲击) chòng(冲着)

糊 hú(糊涂、模糊) hù(糊弄)

便 biàn(方便、便衣) pián(便宜)

三、近义词

慈祥(慈爱) 会意(领会) 避免(防止) 耐心(耐烦) 可惜(惋惜)

严峻(严苛) 恐惧(恐怖) 纷乱(混乱) 占据(占领)

四、反义词

坚决——犹豫 含糊——清晰 慈祥——凶狠 幼稚——成熟

伟大——渺小 恐惧——镇定 沉着——慌乱 僻静——喧闹

五、文章内容解析

1.《十六年前的回忆》是李大钊同志的女儿李星华写的一篇回忆录。课文采用倒叙手法,按时间顺序依次回忆了父亲李大钊被捕前、被捕时、被重时、被害后的情形,赞美了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人处变不惊、无私无畏的高尚品质,表达了作者对父亲的敬仰和深切的怀念。

2.“那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。每天早晨,不知道什么时候他又出去了。有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。”

答:父亲早出晚归,埋头整理书籍和文件,说明当时局势紧张。为了避免党组织被破坏,所以父亲要烧掉“书和有字的纸片”,表现了他对革命事业的忠诚。

3.“父亲是很慈祥的,从来没骂过我们,更没打过我们。我总爱向父亲问许多幼稚可笑的问题。他不论多忙,对我的问题总是很感兴趣,总是耐心地讲给我听。这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊地回答我。”

(1)被捕前一向耐心回答“我”问题的父亲,当“我”好奇地问父亲为何烧毁书籍和文件时,父亲严峻的态度与之前的慈祥形成鲜明对比。

(2)“这一次不知道为什么”,设置悬念,吸引读者,为后面情节的发展埋下了伏笔。

(3)体现了李大钊同志对待工作高度负责的革命精神。

4.“不是常对你说吗 我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要,我哪能离开呢?”

(1)这是有关父亲的语言描写。

(2)在形势险迷、处危险的情况下,父亲内心虽承受着巨大的压力,却一心考虑革命工作的需要,全然不顾自身安危。

(3)表现了父亲无私无畏的革命精神。

5.“一会儿,外面传来一阵沉重的皮鞋声。我的心剧烈地跳动起来,用恐怖的眼光瞅了瞅父亲。”

(1)面对敌人,“我”的恐惧紧张与父亲的沉看冷静形成对比。

(2)更加衬托出父亲的处变不惊。

6.“在法庭上,我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。”

(1)这是对父亲的外貌描写。(2))“没戴眼镜”“乱蓬蓬的长头发”,说明敌人对父亲施了重刑。“平静”说明父亲在经历残酷的折磨后仍保持着对革命事业的坚定信念。“慈祥”充分体现了父亲对亲人深沉的爱。

7.课文最后两个自然段与开头有什么联系 想想这样写有什么好处。

答:(1)文章开头写了“1927年4月28_日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日……”,最后两个自然段写了父亲牺牲后全家人的悲痛心情,而且反复强调了父亲遇害的日子,“4月28日”,与文章的开头形成了前后照应。

(2)这样写,不仅使文章首尾呼应、结构严谨,对文章的中心也起到了强化的作用,表现了作者对敌人强烈的憎恨,对父亲深切的怀念,给读者留下了深刻的印象。

知识拓展

1.ABCC式四字词:

怒气冲冲、兴致勃勃、人心惶惶、得意扬扬、风尘仆仆、喜气洋洋、神采奕奕。

2.“不~不~”式的词语:

不慌不忙、不屈不挠、不明不白、不卑不亢、不闻不问、不痛不痒

3.“一~而~”式的词语:

一拥而入、一扫而光、一概而论、一挥而就、一哄而散、一笑而过

4.形容英雄人物的成语:

视死如归、大义凛然、临危不惧、奋不顾身、光明磊落、舍生忘死

5.李大钊名言:

(1)知识是引导人生到光明与真实境界的灯烛。

(2)昨天唤不回来,明天还不确实,你能却有把握的就是今天。

为人民服务

一、词语

批评 兴旺 目标 彻底 压迫 剥削 意义

牺牲 司马迁 炊事员 泰山 奋斗 哀思 寄托

死得其所 五湖四海 解放 革命 责任 制度 利益

二、多音字

尽 jǐn(尽管) jìn(尽力)

解 jiě(解救) jiè(押解) xiè(解数)

给 gěi(送给) jǐ(给予)

削 xuē(剥削) xiāo(削铅笔)

三、近义词

改正(纠正) 解救(拯救) 采用(采纳) 兴旺(兴盛)

压迫(欺压) 五湖四海(四面八方) 寄托(寄予)

四、反义词

批评——表扬 采用——舍弃 团结——分裂 兴旺——萧条 压迫——反抗

五、文章内容解析

1.《为人民服务》是毛泽东同志于1944年9月8日在张思德同志追悼会上所作的演讲。本文是一篇议论文,紧扣“为人民服务”这一中心,深刻阐明一个革命者应该正确对待生死、对待批评、对待困难、对待同志的观点,赞扬了张思德同志全心全意为人民服务的精神,号召大家向张思德学习全心全意为人民服务。

2.说说课文围绕“为人民服务”讲了哪几方面的意思。

答:课文围绕“为人民服务”讲了四个方面的问题:

一是如何对待生死,强调“为人民利益而死,就比泰山还重”;

二是如何对待批评,强调不怕别人批评指出我们的缺点:

三是如何对待困难,强调在困难的时候要看到成绩和光明;

四是如何对待死去的同志,强调不管是谁,都要给他送葬,开追悼会。

3.读下面这段话。说说每句话的意思,想想句子之间是怎样连起来的。

“因为我们是为人民服务的,所以,我们如果有缺点,就不怕别人批评指出。不管是什么人,谁向我们指出都行。只要你说得对,我们就改正。你说的办法对人民有好处,我们就照你的办。”

答:这段话共有四句话,都是紧扣“不怕批评”这个中心意思写的。

第一句指出不怕别人批评指出我们的缺点;

第二句指出不怕任何人批评;

第三句指出我们接受任何人的正确批评;

第四句明确了正确批评的标准。

这四句话内容越来越具体,逐层深入地阐明课正确对待批评的问题。

4.“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”。

“固:本来。“或”:有的。“于”;表示比较。

这句话的意思是:

人总是要死的,但死的意义有不同,有的人的死有价值、有意义,比泰山还里;有的人的死无价值、无意义,比鸿毛还轻。

5.结合课文后的阅读链接,说说对“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”这句话的理解和体会。

(1)这句话是说:人本来会有一死,有的人死得比泰山还重,有的人死得比鸿毛还轻。

(2)周恩来同志是伟大的无产阶级革命家,从新中国成立起,就一直担任政府总理。他把人民利益看得高于一切,为了人民、为了国家翔躬尽瘁,死面后已,受到全国人民的衷心爱戴。1976年1月8日,周总理因病逝世,1月11日,首都人民全部聚集到北京长安街送总理,场面十分感人。周总理总理虽然死了,却永远活在人民心里,他的死比泰山还重。

5.结合课文后的阅读链接,说说对“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”这句话的理解和体会。

(3)人总是要死的,但每个人死的意义是不同的。国难当头,那些为了人民挺身而出的英雄,他们的死的意义是重大的,甚至远重于泰山,他们的牺牲会沉淀在历史长河中,镌刻进民族魂,被后代永远铭记。

(4)这一句也运用了夸张的手法,赞扬了那些为国家牺牲的英雄的伟大品质。

6.“我们这个队伍完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的。”

(1)点明主题。这句话告诉我们:全心全意为人民服务,是中国共产党和革命军队的根本宗旨。

(2)“完全”“彻底”两个词不仅体现了用语的严谨,也是作为领袖向全党全军树立的高标,更是向人民作出的庄严承诺。

知识拓展

1.含两个数字的成语:

五湖四海、三心二意、三言两语、四面八方、四通八达、五颜六色、

五花八门、五光十色、七零八落、七嘴八舌

2.毛泽东语录:

(1)星星之火,可以燎原。

(2)世上无难事,只要肯攀登。

(3)谦虚使人进步,骄傲使人落后。

(4)好好学习,天天向上。

(5)不到长城非好汉。

董存瑞舍身炸暗堡

一、词语

震撼 解放 暗堡 瞪着 迸射 炸掉 掩护

炸毁 斜坡 导火索 坚毅 眺望 烟雾 开辟

昂首挺胸 疯狂 董存瑞 手榴弹 光滑 战壕 恳切

二、近义词

封锁→封闭 狡狷→狡诈 震撼→震动 仇恨→仇视 迸射→迸发

恳切→诚恳 开辟→开拓 坚毅→坚定 光滑→光洁 昂首挺胸→昂首挺立

三、反义词

仇恨→热爱 狡猾→老实 封锁→开放

昂首挺胸→低眉顺眼 惊天动地→无声无息 光滑→粗糙

四、词语搭配

跃出战蠔 冒起白烟 喷出火舌 开辟道路 眺望远方

光滑的斜坡 钢铸一般的脸 狡猾的敌人 惊天动地的喊杀声 匍匐前进

万分紧急的关头 坚毅的光芒 坚决地说 恳切地说 接二连三地扔

六、重点句子

1.战士们像潮水一般冲向敌军司令部所在地——隆化中学。

【比喻】“像潮水一般”生动地写出了战士们勇往直前进攻的画面

2.从一座桥上,突然喷出几条火舌,封锁了我军前进的道路。

【比喻】【比喻】将敌军密集的子弹比喻成“火舌”,写出了敌人火力的凶猛。“突然”说明敌人早有准备,也表明敌人的暗堡藏得很隐蔽。“像潮水一般”生动地写出了战士们勇往直前进攻的画面

3.董存瑞瞪着敌人的暗堡,两眼迸射出仇恨的火花。

【神态描写】“瞪”写出了董存瑞对敌人的仇恨。

4.董存瑞夹紧炸药包,一会儿忽左忽右地匍匐前进,一会儿又向前滚上好几米。

【动作描写】写出了董存瑞动作敏捷、战斗经验丰富。

5.在这万分紧急的关头,董存瑞昂首挺胸,站在桥底中央,左手托起炸药包,顶住桥底,右手猛地一拉导火索。

【动作描写】

“托、顶、拉”等动作,形象地描绘出董存瑞为了战斗的胜利,为了新中国的建立,毫不犹豫地牺牲自我的形象。

七、文章探究

1.请按照事情发展的顺序给文章拟写小标题。

遇上暗堡——请求炸暗堡——逼近暗堡——舍身炸暗堡——解放隆化。

2.课文中为什么用“瞪着”,而不用“看着”或“望着”?

“瞪着”体现了董存瑞此时的满腔怒火和对敌人的仇恨,而“看着”和“望着”则没有这种感彩。

3.董存瑞为什么不再“跃进”,而是“一会儿忽左忽右地匍匐前进,一会儿又向前滚上好几米”?这说明了什么?

因为在敌人机枪的疯狂扫射下,董存瑞前进的道路非常艰难,此时他已经不能再“跃进”了。这说明董存瑞在十分困难和危险的情况下,为了战斗的胜利,勇敢机智地前进。

4.从文中描写董存瑞舍身炸暗堡的句子中,你体会到了什么?

我体会到了董存瑞为了解放事业勇于牺牲的献身精神。正因为无数革命先烈的奋勇献身,最终才迎来了新中国的建立,才有了我们现在的幸福生活,我们要珍惜现在来之不易的幸福生活。

考点提示

1.《古诗三首》:

①考查对《马诗》《石灰吟》和《竹石》的理解运用;

②考查对“何当金络脑,快走踏清秋”“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”等句子的翻译;

③考查《马诗》《石灰吟》和《竹石》分别表达了诗人怎样的志向(《马诗》渴望建功立业;《石灰吟》不畏强权、不惧打压,甘愿用生命来维护清白;《竹石》刚正不阿、绝不妥协)。

2.《十六年前的回忆》:

①考查对外貌、神态、言行的描写;

②考查主人公的精神品质(忠于革命、坚贞不屈、为理想献身);

③考查首尾呼应的好处。

3.《为人民服务》:

①考查对“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”的理解和体会(人总是要死的,但死的意义不同,为人民利益而死的人,比泰山还重,为损害人民利益的人去死,比鸿毛还轻);

②考查关联词;

③考查这篇演讲稿的主要观点(我们要全心全意为人民服务)。

4.《董存瑞舍身炸暗堡》:

①考查对人物动作、语言、神态的描写;

②考查董存瑞的人物形象和品格。

5.语文园地:

①考查文章开头、结尾的特点和作用;

②考查事物在咏物诗中被赋予了人的哪些品格和志向;

③考查外貌和神态描写对刻画人物有何作用,对文章表达有何效果;

④考查俗语的积累与运用。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐