从百草园到三味书屋 学案

图片预览

文档简介

第1课 《从百草园到三味书屋》学案

【学习目标】

一、 整体感知课文,理清文章脉络;

二、 体会作者在文章中表达的感情;

三、 领会课文按空间顺序安排材料的写法;

学习课文细致观察、抓住特点,具体、真切、生动地描写事物。

【学习重点】1、 要求学生掌握本文的写景的笔法,了解写景的基本原则和常用手法;

2、 从语言入手理解课文中的写景和抒情;

【学习难点】

1.弄懂插叙美女蛇的故事的作用,特别是理解插叙后的一段议论的含义。

2.正确理解鲁迅对三味书屋生活的态度。

【学习安排】

1.自主学习小组互助的学习方式。

【学习过程】

一、自主学习。(30分钟)

(一)了解作家作品。

鲁迅(1881—1936),原名周树人,浙江绍兴人,伟大的文学家、思想家、革命家。著作有小说集《呐喊》《彷徨》等;散文集有《朝花夕拾》。

(二)用批注法自学。

1.把生字词在课文中划出来,然后用红色笔在课本上注音并加以识记。

确凿 菜畦 皂荚 桑葚 长吟 油蛉 书塾 斑蝥 臃肿 收敛 脑髓

秕谷 匾 攒 锡箔 拗过去 拗断 执拗 蝉蜕 倜傥 蟋蟀 人迹罕至

系绳 鉴赏 盔甲

2.查词典,在课本上解释下列词语。

人迹罕至

人声鼎沸

高枕而卧

3.整体感知文章结构。

(1)方法:学习通过文题把握写作思路的方法。

(2)问题:①你从文章题目中得到了哪些信息

②分别找出写百草园和三味书屋两部分的起始句以及中间的过渡段。

4.整体感知内容。

速读课文,思考下列问题,在文章中做好批注。

1.百草园给作者的总体印象是什么?文章使从哪些方面来写百草园的?请简要概括。 2.文章是从哪些方面来写三味书屋的?请简要概括。

三、梳理疑难。(5分钟)

要求:把自己的疑惑、疑难用问题的形式写在下面写出来,以备研讨室向老师提出来。

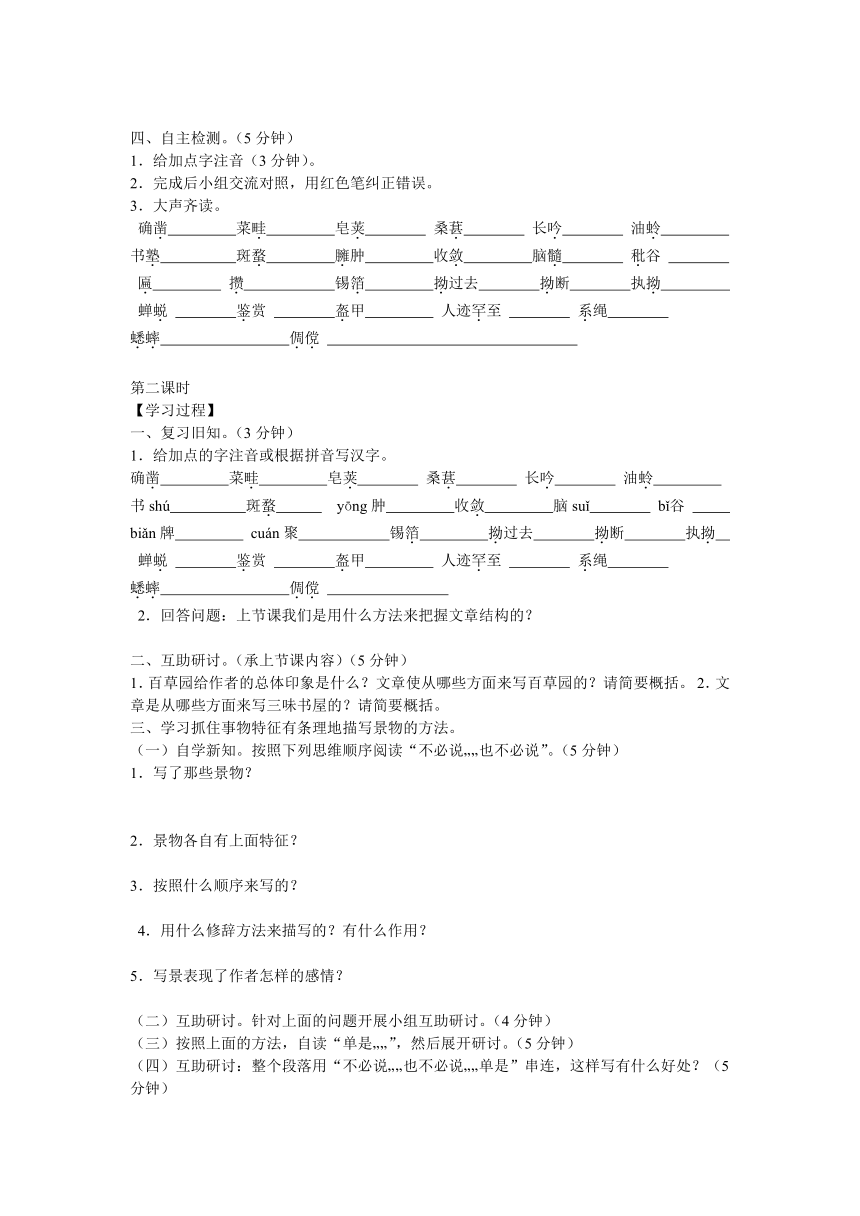

四、自主检测。(5分钟)

1.给加点字注音(3分钟)。

2.完成后小组交流对照,用红色笔纠正错误。

3.大声齐读。

确凿 菜畦 皂荚 桑葚 长吟 油蛉

书塾 斑蝥 臃肿 收敛 脑髓 秕谷

匾 攒 锡箔 拗过去 拗断 执拗

蝉蜕 鉴赏 盔甲 人迹罕至 系绳

蟋蟀 倜傥

第二课时

【学习过程】

一、复习旧知。(3分钟)

1.给加点的字注音或根据拼音写汉字。

确凿 菜畦 皂荚 桑葚 长吟 油蛉

书shú 斑蝥 yōng肿 收敛 脑suǐ bǐ谷

biǎn牌 cuán聚 锡箔 拗过去 拗断 执拗

蝉蜕 鉴赏 盔甲 人迹罕至 系绳

蟋蟀 倜傥

2.回答问题:上节课我们是用什么方法来把握文章结构的?

二、互助研讨。(承上节课内容)(5分钟)

1.百草园给作者的总体印象是什么?文章使从哪些方面来写百草园的?请简要概括。 2.文章是从哪些方面来写三味书屋的?请简要概括。

三、学习抓住事物特征有条理地描写景物的方法。

(一)自学新知。按照下列思维顺序阅读“不必说 也不必说”。(5分钟)

1.写了那些景物?

2.景物各自有上面特征?

3.按照什么顺序来写的?

4.用什么修辞方法来描写的?有什么作用?

5.写景表现了作者怎样的感情?

(二)互助研讨。针对上面的问题开展小组互助研讨。(4分钟)

(三)按照上面的方法,自读“单是 ”,然后展开研讨。(5分钟)

(四)互助研讨:整个段落用“不必说 也不必说 单是”串连,这样写有什么好处?(5分钟)

(五)有感情地朗读第二段。(3分钟)

四、反思总结。(2分钟)

引导学生归纳阅读景物描写文段的思维方法。

五、当堂检测。(7分钟) 阅读下列文段,回答问题。

这是一轮灿烂的满月,它像一面光辉四射的银盘似的,从那平静的大海里涌了出来。大海里,闪烁着一片鱼鳞似的银波。沙滩上,也突然明亮了起来,一片片坐着、卧着、走着的人影,看得清清楚楚了。啊!海滩上,居然有这么多的人在乘凉。说话声、欢笑声、唱歌声、嬉闹声,响遍了整个的海滩。

1.请简要概括文段内容。

2.文段写了那些景物?各有什么特征?

3.文段是按照什么顺序来写景的?(写出两种以上)

4.请从修辞手法的角度欣赏下列句子。 大海里,闪烁着一片鱼鳞似的银波。

5.文段表现了作者怎样的感情?

第三课时

一、复习旧知。(3分钟)

1.给加点的字注音,根据拼音写汉字。

确凿 菜畦 皂荚 桑葚 长吟 油蛉

书塾 斑蝥 臃肿 收敛 脑髓 秕谷

匾 攒 锡箔 拗过去 拗断 执拗

蝉蜕 鉴赏 盔甲 人迹罕至 系绳

蟋蟀 倜傥

2.回答问题:上节课我们是按照怎样的步骤来阅读写景文段的? 二、美女蛇的故事阅读。 (一)自学新知。 1.速读3——6段。

(1)画出表示时间、地点、人物、起因、经过、结果以及事物特征的词语。 (2)用自己的话讲述故事。

2.哪些句子表现了作者对美女蛇的故事有兴趣?请在文中画出来。 (二)互助研讨。针对上面的问题展开研讨。 三、雪地捕鸟。 (一)自学新知。 1.阅读7——8段。

(1)画出表现捕鸟过程的动词,想一想这些动词的作用。

(2)哪些句子表现了作者雪地捕鸟的乐趣?请在文中画出来。 (二)互助研讨。针对上面的问题展开研讨。 四、三味书屋的学习生活。 (一)自学新知。

1.阅读10——24段。

(1)先生给作者的印象是怎样的?作者对先生是怎样的态度? (2)作者喜欢三味书屋的生活吗?你从哪些地方可以看出来?

(二)互助研讨。针对上面的问题展开研讨。

五、反思总结。

引导学生归纳运用动词表现时间过程的方法。

六、当堂检测。

(一)揣摩下面的文字,回答问题。

不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑葚;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子(云雀)忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。

1.文字中,哪个内容是强调的重点?

2.用 “不必说 也不必说 单是 ,就有 ”句型仿写一段话

(二)阅读文段,回到问题。

尽管刚刚经受过肃杀的冰雪,百草园内却一片苍翠葱茏。十来枝竹子扶疏摇曳,在初生的阳光下,洒出一片淡淡的影子,两棵不太大的棕榈伸开巴掌,仿佛要对寻踪环顾的瞻仰者数数这里的家珍;据说还是鲁迅先生儿时摘桑葚吃的老桑树,虽然枝干上被风刀霜剑镂刻得瘢痂交错,但仍显得苍劲傲然、生机勃勃。你看,枝条上冒出的嫩黄淡绿的芽苞,不正是谱写春之歌的音符!园里几畦青葱的菜田,一眼古朴的石井,顿使人感到幽静沉寂,却又满目生气。!看来,自然界的生物即使在冬天里也不都是垂危的、死亡的,更多的却是孕育,是萌生。

1.本文段描写了百草园中的景物,请从文中找出一个词语概括这些景物的特点。

这个词语是:

2.请找出文中的两个比喻句,用横线在文中划出来。比较一下哪个比喻更形象生动?

3.“仿佛要对寻踪环顾的瞻仰者数数这里的家珍。”句中加点的词能否换成“参观”“珍宝”?为什么? 4.本段描写中,作者把情景、哲理、虚实融为一体,请把表达哲理的句子标出来,并说说包含的哲理。

(三)阅读文章,回答问题。

一、秋天的怀念

双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常,望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的攻璃砸碎;听着录音机里甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲这时就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼圈红红的,看着我。 听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。 她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。 不,我不去! 我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着, 我活着有什么意思! 母亲扑过来抓住我的手,忍住哭,说: 咱娘儿俩在一块儿,好好儿活……

可我一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,母亲常常肝疼得整宿整宿翻来覆去睡不了觉。

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶 刷刷拉拉 地飘落。母亲进来了,挡在窗前, 北海的菊花开了,我推着你去看看吧。 她憔悴的脸上现出央求的神色。 什么时候? 你要是愿意,就明天? 她说。我的回答已经让她喜出望外了。 好吧,就明天。 我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起。 那就赶紧准备准备。 哎呀,烦不烦!几步路,有什么好准备的! 她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着: 看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌丘黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着一脚踩扁一个…… 她忽然不说了。对于 跑 和 踩 一类的字眼儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

她出去后,就再也没回来。邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到竟是永远永远的诀别。

邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是: 我那个有病的儿子和我那个未成年的女儿……

又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。那黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,在秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活…… 1.这篇文章反复写“看花”这一内容的原因是什么?

2.文中加点的“悄悄地”所要强调说明的是什么?

3.文中有几处插叙的内容,请找出一处,用横线标出来,然后说说它在文中的具体作用。

4.结合内容说说文中加点的动词“扑”和“挡”为什么用得好。(7分) 5.将第三段中加横线的“央求”换成”期待”好吗?为什么?(8分)

6.文章结尾说“我懂得母亲没有说完的话。”你认为文中的“我”懂了吗?请结合结尾段中的描写内容具体说明。(7分)

7.如果将这篇文章标题中的“秋天”两字去掉好吗?为什么?(8分)

【学习目标】

一、 整体感知课文,理清文章脉络;

二、 体会作者在文章中表达的感情;

三、 领会课文按空间顺序安排材料的写法;

学习课文细致观察、抓住特点,具体、真切、生动地描写事物。

【学习重点】1、 要求学生掌握本文的写景的笔法,了解写景的基本原则和常用手法;

2、 从语言入手理解课文中的写景和抒情;

【学习难点】

1.弄懂插叙美女蛇的故事的作用,特别是理解插叙后的一段议论的含义。

2.正确理解鲁迅对三味书屋生活的态度。

【学习安排】

1.自主学习小组互助的学习方式。

【学习过程】

一、自主学习。(30分钟)

(一)了解作家作品。

鲁迅(1881—1936),原名周树人,浙江绍兴人,伟大的文学家、思想家、革命家。著作有小说集《呐喊》《彷徨》等;散文集有《朝花夕拾》。

(二)用批注法自学。

1.把生字词在课文中划出来,然后用红色笔在课本上注音并加以识记。

确凿 菜畦 皂荚 桑葚 长吟 油蛉 书塾 斑蝥 臃肿 收敛 脑髓

秕谷 匾 攒 锡箔 拗过去 拗断 执拗 蝉蜕 倜傥 蟋蟀 人迹罕至

系绳 鉴赏 盔甲

2.查词典,在课本上解释下列词语。

人迹罕至

人声鼎沸

高枕而卧

3.整体感知文章结构。

(1)方法:学习通过文题把握写作思路的方法。

(2)问题:①你从文章题目中得到了哪些信息

②分别找出写百草园和三味书屋两部分的起始句以及中间的过渡段。

4.整体感知内容。

速读课文,思考下列问题,在文章中做好批注。

1.百草园给作者的总体印象是什么?文章使从哪些方面来写百草园的?请简要概括。 2.文章是从哪些方面来写三味书屋的?请简要概括。

三、梳理疑难。(5分钟)

要求:把自己的疑惑、疑难用问题的形式写在下面写出来,以备研讨室向老师提出来。

四、自主检测。(5分钟)

1.给加点字注音(3分钟)。

2.完成后小组交流对照,用红色笔纠正错误。

3.大声齐读。

确凿 菜畦 皂荚 桑葚 长吟 油蛉

书塾 斑蝥 臃肿 收敛 脑髓 秕谷

匾 攒 锡箔 拗过去 拗断 执拗

蝉蜕 鉴赏 盔甲 人迹罕至 系绳

蟋蟀 倜傥

第二课时

【学习过程】

一、复习旧知。(3分钟)

1.给加点的字注音或根据拼音写汉字。

确凿 菜畦 皂荚 桑葚 长吟 油蛉

书shú 斑蝥 yōng肿 收敛 脑suǐ bǐ谷

biǎn牌 cuán聚 锡箔 拗过去 拗断 执拗

蝉蜕 鉴赏 盔甲 人迹罕至 系绳

蟋蟀 倜傥

2.回答问题:上节课我们是用什么方法来把握文章结构的?

二、互助研讨。(承上节课内容)(5分钟)

1.百草园给作者的总体印象是什么?文章使从哪些方面来写百草园的?请简要概括。 2.文章是从哪些方面来写三味书屋的?请简要概括。

三、学习抓住事物特征有条理地描写景物的方法。

(一)自学新知。按照下列思维顺序阅读“不必说 也不必说”。(5分钟)

1.写了那些景物?

2.景物各自有上面特征?

3.按照什么顺序来写的?

4.用什么修辞方法来描写的?有什么作用?

5.写景表现了作者怎样的感情?

(二)互助研讨。针对上面的问题开展小组互助研讨。(4分钟)

(三)按照上面的方法,自读“单是 ”,然后展开研讨。(5分钟)

(四)互助研讨:整个段落用“不必说 也不必说 单是”串连,这样写有什么好处?(5分钟)

(五)有感情地朗读第二段。(3分钟)

四、反思总结。(2分钟)

引导学生归纳阅读景物描写文段的思维方法。

五、当堂检测。(7分钟) 阅读下列文段,回答问题。

这是一轮灿烂的满月,它像一面光辉四射的银盘似的,从那平静的大海里涌了出来。大海里,闪烁着一片鱼鳞似的银波。沙滩上,也突然明亮了起来,一片片坐着、卧着、走着的人影,看得清清楚楚了。啊!海滩上,居然有这么多的人在乘凉。说话声、欢笑声、唱歌声、嬉闹声,响遍了整个的海滩。

1.请简要概括文段内容。

2.文段写了那些景物?各有什么特征?

3.文段是按照什么顺序来写景的?(写出两种以上)

4.请从修辞手法的角度欣赏下列句子。 大海里,闪烁着一片鱼鳞似的银波。

5.文段表现了作者怎样的感情?

第三课时

一、复习旧知。(3分钟)

1.给加点的字注音,根据拼音写汉字。

确凿 菜畦 皂荚 桑葚 长吟 油蛉

书塾 斑蝥 臃肿 收敛 脑髓 秕谷

匾 攒 锡箔 拗过去 拗断 执拗

蝉蜕 鉴赏 盔甲 人迹罕至 系绳

蟋蟀 倜傥

2.回答问题:上节课我们是按照怎样的步骤来阅读写景文段的? 二、美女蛇的故事阅读。 (一)自学新知。 1.速读3——6段。

(1)画出表示时间、地点、人物、起因、经过、结果以及事物特征的词语。 (2)用自己的话讲述故事。

2.哪些句子表现了作者对美女蛇的故事有兴趣?请在文中画出来。 (二)互助研讨。针对上面的问题展开研讨。 三、雪地捕鸟。 (一)自学新知。 1.阅读7——8段。

(1)画出表现捕鸟过程的动词,想一想这些动词的作用。

(2)哪些句子表现了作者雪地捕鸟的乐趣?请在文中画出来。 (二)互助研讨。针对上面的问题展开研讨。 四、三味书屋的学习生活。 (一)自学新知。

1.阅读10——24段。

(1)先生给作者的印象是怎样的?作者对先生是怎样的态度? (2)作者喜欢三味书屋的生活吗?你从哪些地方可以看出来?

(二)互助研讨。针对上面的问题展开研讨。

五、反思总结。

引导学生归纳运用动词表现时间过程的方法。

六、当堂检测。

(一)揣摩下面的文字,回答问题。

不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑葚;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子(云雀)忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。

1.文字中,哪个内容是强调的重点?

2.用 “不必说 也不必说 单是 ,就有 ”句型仿写一段话

(二)阅读文段,回到问题。

尽管刚刚经受过肃杀的冰雪,百草园内却一片苍翠葱茏。十来枝竹子扶疏摇曳,在初生的阳光下,洒出一片淡淡的影子,两棵不太大的棕榈伸开巴掌,仿佛要对寻踪环顾的瞻仰者数数这里的家珍;据说还是鲁迅先生儿时摘桑葚吃的老桑树,虽然枝干上被风刀霜剑镂刻得瘢痂交错,但仍显得苍劲傲然、生机勃勃。你看,枝条上冒出的嫩黄淡绿的芽苞,不正是谱写春之歌的音符!园里几畦青葱的菜田,一眼古朴的石井,顿使人感到幽静沉寂,却又满目生气。!看来,自然界的生物即使在冬天里也不都是垂危的、死亡的,更多的却是孕育,是萌生。

1.本文段描写了百草园中的景物,请从文中找出一个词语概括这些景物的特点。

这个词语是:

2.请找出文中的两个比喻句,用横线在文中划出来。比较一下哪个比喻更形象生动?

3.“仿佛要对寻踪环顾的瞻仰者数数这里的家珍。”句中加点的词能否换成“参观”“珍宝”?为什么? 4.本段描写中,作者把情景、哲理、虚实融为一体,请把表达哲理的句子标出来,并说说包含的哲理。

(三)阅读文章,回答问题。

一、秋天的怀念

双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴躁无常,望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的攻璃砸碎;听着录音机里甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲这时就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼圈红红的,看着我。 听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。 她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。 不,我不去! 我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着, 我活着有什么意思! 母亲扑过来抓住我的手,忍住哭,说: 咱娘儿俩在一块儿,好好儿活……

可我一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,母亲常常肝疼得整宿整宿翻来覆去睡不了觉。

那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶 刷刷拉拉 地飘落。母亲进来了,挡在窗前, 北海的菊花开了,我推着你去看看吧。 她憔悴的脸上现出央求的神色。 什么时候? 你要是愿意,就明天? 她说。我的回答已经让她喜出望外了。 好吧,就明天。 我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起。 那就赶紧准备准备。 哎呀,烦不烦!几步路,有什么好准备的! 她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着: 看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌丘黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着一脚踩扁一个…… 她忽然不说了。对于 跑 和 踩 一类的字眼儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

她出去后,就再也没回来。邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到竟是永远永远的诀别。

邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是: 我那个有病的儿子和我那个未成年的女儿……

又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。那黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,在秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活…… 1.这篇文章反复写“看花”这一内容的原因是什么?

2.文中加点的“悄悄地”所要强调说明的是什么?

3.文中有几处插叙的内容,请找出一处,用横线标出来,然后说说它在文中的具体作用。

4.结合内容说说文中加点的动词“扑”和“挡”为什么用得好。(7分) 5.将第三段中加横线的“央求”换成”期待”好吗?为什么?(8分)

6.文章结尾说“我懂得母亲没有说完的话。”你认为文中的“我”懂了吗?请结合结尾段中的描写内容具体说明。(7分)

7.如果将这篇文章标题中的“秋天”两字去掉好吗?为什么?(8分)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记