统编版(2019)选择性必修一 第一单元 政治体制 同步练习 (含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)选择性必修一 第一单元 政治体制 同步练习 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-29 21:08:45 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 政治体制 习题演练

一、选择题

1、毛泽东在中共七届二中全会上指出:“我党同党外民主人士长期合作的政策,必须在全党思想上和工作上确定下来。我们必须把党外大多数民主人士看成和自己的干部一样,同他们诚恳地坦白地商量和解决那些必须商量和解决的问题。”能体现这一思想的是( )

①《共同纲领》

②人民代表大会制度

③政治协商制度

④民主集中制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

2、亚里士多德在论及雅典公民大会时说:“当演说者的话令人信服的时候,他是凭他的性格来说服人,因为我们在任何事情上一般都更相信好人,由于这个缘故,我们对于那些不精确的演说,也完全相信。”亚里士多德旨在强调( )

A.雅典公民崇尚道德品质 B.演说是公民大会决策的依据

C.雅典民主开始注重理性 D.雅典民主政治具有局限性

3、20世纪后期,考古学家在湖北、甘肃、湖南等地发现了大量秦代的竹简,其中有政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿,还有物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等文书。这些重要史料可以佐证秦代( )

A.地方宗族势力较为强大 B.行政制度比较系统

C.郡县制在全国范围确立 D.法律制度非常严密

4、从秦朝开始,地方长官就有自辟僚属权,虽然中央限制郡只有辟署百石以下,县只有辟署斗食以下掾史吏员的权力,但地方设官,除几位主要长官的官秩在百石以上外,其余诸曹掾史本都在百石以下。据此可知,这一传统( )

A.有利于完善地方官僚体系 B.容易产生封建割据势力

C.有利于强化封建君主专制 D.说明郡县长官权力开始扩大

5、18世纪中叶,英国政治家麦尔维尔说:倘若某些在职者的观点与君上意见有别,君主未必就能令他们放弃;可若是君上发现其他臣仆能使政府顺利运行…… 他必然有权任命和使用之。这反映出当时的英国国王( )

A.政治权力缺乏必要的限制 B.仍能影响国家的政治生活

C.成为内阁事实上的组织者 D.拥有左右政局的实际力量

6、《秦邮律》内容广及文书、驿制、邮驿等法令,明确规定文书传递时限、登记手续、入驿条件、生活待遇、邮驿机构的管理和奖惩办法等。该法令的制定主要是为了( )

A.完善秦朝法律制度的需要 B.促进社会公共事业的发展

C.建立完备的邮政通信网络 D.保证国家政令的顺畅通达

7、民国时期,初小四年级课本《平等》一文写道:“共和国无阶级之分,人人平等,受治于同一之法律……虽以大总统之地位,犹必谨守法律,不能恃势以凌人。一旦罢职,即与齐民无异。”这表明( )

A.追求平等是民国时期政治斗争核心 B.辛亥革命后民主共和观念深入人心

C.民国时期中国教育发生根本变化 D.民国时期重视平等和法制意识的培养

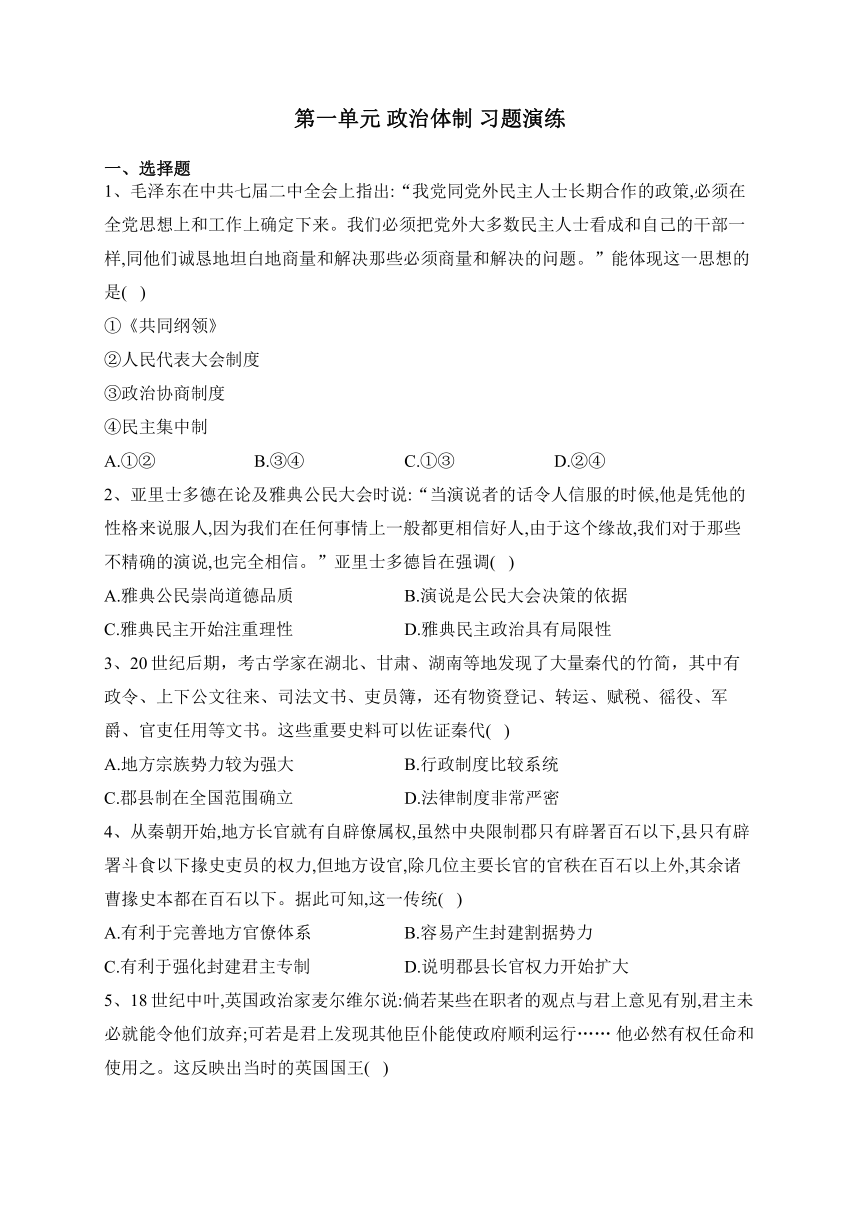

8、阅读庆阳县两年来“三三制”执行情况(1944年),对表中县参议员的身份反映的政权理解正确的是( )

身份 家庭成分 社会出身

地主 富农 中农 贫农 绅士 商人 学生 军界 工人 务农

数量 7 17 41 26 9 15 10 2 2 53

A.具有民主性和广泛性 B.体现了革命统一战线的原则

C.性质是工农民主政权 D.与人民民主政权的群众基础相同

9、元朝,江浙、湖广、江西行省以镇压新征服地区和搜刮财赋为基本宗旨,其治所往往设在便于与朝廷联络和指挥的水陆交通要冲;位于中原、关中及西南边境要地的陕西、四川云南、河南行省,则往往以控制军事重镇为重心;至于岭北、辽阳行省则以“防范蒙古诸王,控制蒙古部众以及供给军需”为主要使命。这反映了元朝行省( )

A.导致了地方权力“大而不专” B.达到了中央与地方势力的平衡发展

C.使全国形成以北制南的格局 D.带有浓重政治控驭和军事镇遏色彩

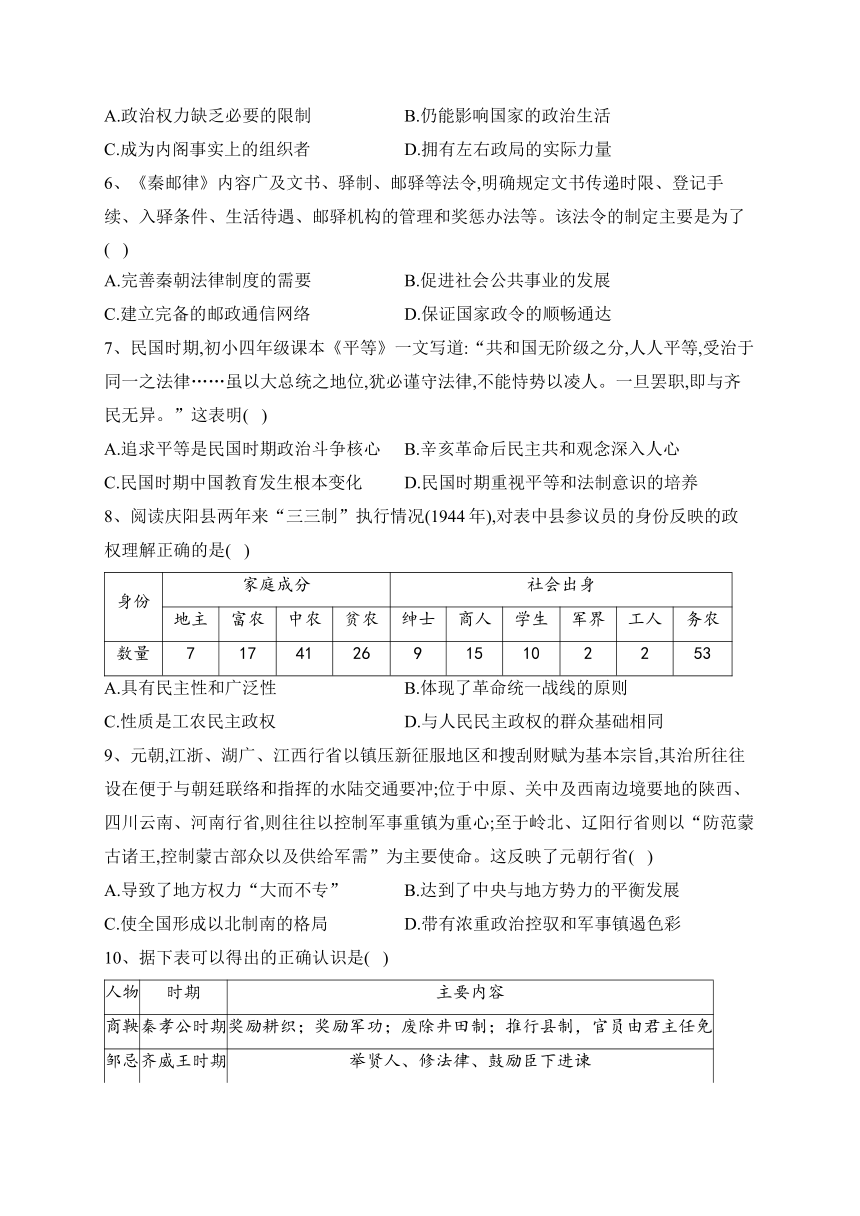

10、据下表可以得出的正确认识是( )

人物 时期 主要内容

商鞅 秦孝公时期 奖励耕织;奖励军功;废除井田制;推行县制,官员由君主任免

邹忌 齐威王时期 举贤人、修法律、鼓励臣下进谏

李悝 魏文侯时期 按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;颁布《法经》

吴起 楚悼王时期 废除贵族世卿世禄制度,裁减冗官,选贤任能

A.变法以实行土地私有制为中心 B.变法侧重重建伦理和政治

C.变法旨在改变当时的社会性质 D.变法重视人才选拔与使用

11、三公九卿制度的基本结构从秦朝一直沿用,直到六部直接对皇帝负责,中国古代历史中的中央官制三级制度才算寿终正寝。“寿终正寝”的标志性事件是( )

A.汉代设中朝 B.唐代设三省 C.宋代设副相 D.明代废宰相

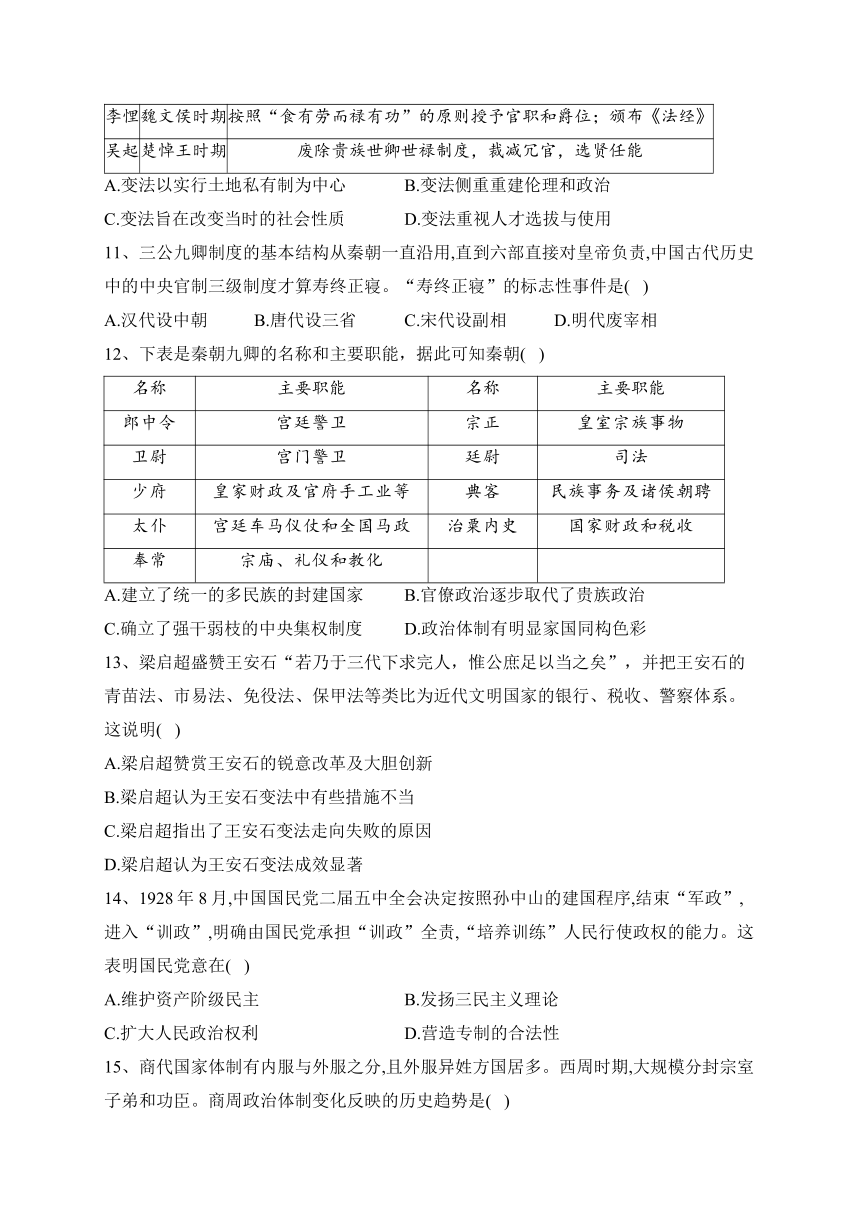

12、下表是秦朝九卿的名称和主要职能,据此可知秦朝( )

名称 主要职能 名称 主要职能

郎中令 宫廷警卫 宗正 皇室宗族事物

卫尉 宫门警卫 廷尉 司法

少府 皇家财政及官府手工业等 典客 民族事务及诸侯朝聘

太仆 宫廷车马仪仗和全国马政 治粟内史 国家财政和税收

奉常 宗庙、礼仪和教化

A.建立了统一的多民族的封建国家 B.官僚政治逐步取代了贵族政治

C.确立了强干弱枝的中央集权制度 D.政治体制有明显家国同构色彩

13、梁启超盛赞王安石“若乃于三代下求完人,惟公庶足以当之矣”,并把王安石的青苗法、市易法、免役法、保甲法等类比为近代文明国家的银行、税收、警察体系。这说明( )

A.梁启超赞赏王安石的锐意改革及大胆创新

B.梁启超认为王安石变法中有些措施不当

C.梁启超指出了王安石变法走向失败的原因

D.梁启超认为王安石变法成效显著

14、1928年8月,中国国民党二届五中全会决定按照孙中山的建国程序,结束“军政”,进入“训政”,明确由国民党承担“训政”全责,“培养训练”人民行使政权的能力。这表明国民党意在( )

A.维护资产阶级民主 B.发扬三民主义理论

C.扩大人民政治权利 D.营造专制的合法性

15、商代国家体制有内服与外服之分,且外服异姓方国居多。西周时期,大规模分封宗室子弟和功臣。商周政治体制变化反映的历史趋势是( )

A.部落血缘色彩增多 B.国家政权的强化

C.财产地域观念淡化 D.等级制度的瓦解

二、材料分析题

16、阅读材料,完成下列要求。

材料一 在唐代时期,三省的长官都可以称为宰相,凡涉及军国大事的重要事宜都需要经过三省的审批,走三省的流程,即由中书省进行诏书的起草,门下省负责批驳审议,尚书省负责执行。在贞观年间,唐太宗给予一些资历比较浅的官员“参知政事”的名号,给予一些资格较老的官员“平章事”或“同三品”的名号,以参与宰相事务。

——摘编自温帅《唐代三省六部制的运行机制及其影响》

材料二 由于中枢缺乏协调,大量事务须由皇帝亲裁,导致政事拖延、决策失误。有鉴于此,朱元璋先后设立了四辅官、殿阁大学士辅佐决策。然终洪武一朝,设官参与决策始终是末流,并非常态。永乐时,明成祖朱棣以解缙等入值大内,预机务,作为近侍,于内廷参与决策。这一做法在仁、宣两朝逐渐成为惯例。亲近重臣加大学士衔于大内当值,负责奏章的初步处理,为日后内阁的确立奠定了基础。正统初年,外廷委任三杨,内廷宠信王振,开始了内阁类宰相化的特殊决策模式。

——摘编自刘瑞华《明洪武至正统中枢决策制度演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代皇帝让众多官员参与宰相事务的目的,并简评唐代三省六部制。

(2)根据材料二,概述明代洪武至正统年间中枢决策权的演变,并结合所学知识分析演变的原因。

17、阅读材料,完成下列要求。

材料一 所谓古代中国的“现代化”,就是指造就中华帝国的那套“理性设计”,主要包括郡县制、法典化控制以及文官制度等……若从宗周时代的“礼仪政治”形态往后看,则春秋战国以至于帝国时代,郡县制、官僚制和法律控制手段无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。

——张树平《“理性政治知识”与中国古代政治的“现代化”及其限度》

材料二 宋太祖时,遇某官出缺,他叫宰相赵普拟名。赵普拟后交给太祖,恰好这人是太祖平时最讨厌的,他愤然说:“这人怎好用”,就把这名纸撕了,掷在地。赵普不做声,把地上废纸捡起来藏了。过一两天,太祖又要赵普拟,赵普早把前日捡起的破纸用浆糊黏贴了携带身边,即又把这纸送上。太祖诧问:“如何还是此人”,赵普答道,据某意见,暂时更无别人合适。太祖也悟了,点头说:“既如此,便照你意见用吧!”

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 《中华民国临时约法》树立了“国民全体”作为“国家主权”拥有者的崇高地位废除了绝对的不受任何限制的最同权力。

——杨天石《帝制的终结》

材料四 国学大师钱穆说,政治制度必然得自根自生。纵然有些可以从国外移来,也必然先与其本国传统,有一番融和媾通,才能真实发生相当的作用。要实现中国的民主化,我们首先要认识和了解祖宗的政治制度和政治智慧。在此基础上,再去认识西方的政治制度,将适合中国国情的部分移植过来。

(1)根据材料一并结合所学知识,以郡县制为例概述从宗周时代到秦汉时期政治制度演变的史实,并据此指出材料一中“现代化”的内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代君相关系的特点,并说明是否符合当时的真实情况。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明革命党人为制约权力进行了哪些设计,结果如何。

(4)结合所学知识,说明近现代中国的民主政治历程是如何印证材料四的观点的。

参考答案

1、答案:C

解析:本题考查近现代中国的民主政治建设,考查学生了解历史事实、分析历史结论的能力。试题以毛泽东的言论为载体,考查历史解释素养,引导学生树立道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。从材料信息看,毛泽东强调,中国共产党与民主人士的合作至关重要,能体现这一思想的是《共同纲领》和政治协商制度,而人民代表大会制度和民主集中制无法体现该思想。故选C项。

2、答案:D

解析:在古代雅典,公民大会是最高权力机关,每一个公民都参与大会的决策。从材料信息看,亚里士多德认为,在公民大会上,演说者的演说或许是不精确的.但人们被他的性格说服,相信了他的话。也就是说,雅典民众决策具有一定的不合理性,故选D项。材料信息无法体现雅典公民崇尚道德品质,故A项错误;材料信息旨在强调决策可能不合理,故B项与題意不符,排除:材料信息反映了雅典民主政治的主观色彩而非理性,故C项错误。

3、答案:B

解析:根据“其中有政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿,还有物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等文书”可知,秦代的竹简包含了皇帝的政令、中央和地方的往来公文、司法文书和官吏的任免等详实的行政内容,因此这些重要史料可以佐证秦代行政制度比较系统,故选B项。题干中竹简的内容与地方宗族势力无关,排除A项。秦代的竹简没有反映郡县制的具体推行范围,排除C项。题干中竹简的内容主要与行政、财政相关,不能佐证秦代法律制度是否非常严密,排除D项。

4、答案:B

解析:材料中“这一传统”是指,从秦朝开始地方长官就拥有自辟僚属的传统,且可以被辟署的官员范围较广泛,这间接说明当时地方长官拥有地方的选官用官权力,这容易使地方长官滥用职权拉帮结派,从而产生封建割据势力,故B项正确;“这一传统”容易造成地方割据,有很多弊端,因此并不利于完善地方官僚体系,排除A项;“这一传统”削弱了中央集权,因此也不利于强化封建君主专制,排除C项;“这一传统”只能说明郡县长官权力较大,无法看出其权力是否“开始扩大”,排除D项。

5、答案:B

解析:据材料“在职者的观点与君上意见有别,君主未必就能令他们放弃”可知,君主政治权力受到限制,故A项错误;据材料“可若是君上发现……他必然有权任命和使用之”可知,英国国王仍能影响国家政治生活,故B项正确;结合所学可知,内阁首相是内阁事实上的组织者,故C项错误;材料“君主未必就能令他们放弃”表明君主并不一定能左右政局,故D项错误。

6、答案:D

解析:完善秦朝的法律制度并非主要目的,故A项错误;“《秦邮律》内容广及文书、驿制、邮驿等法令”不属于社会公共事业,是为了解决政府需要,故B项错误;邮政通信网络是近代开始建立的,故C项错误;“《秦邮律》内容广及文书、驿制、邮驿等法令”表明为了确保信息的畅通,通过立法来进行保障,故D项正确。

7、答案:D

解析:据材料“共和国无阶级之分,人人平等,受治于同一之法律……虽以大总统之地位,犹必谨守法律,不能恃势以凌人。一旦罢职,即与齐民无异”,可知民国时期课本强调平等和法制意识,故选D项;民国时期政治斗争核心是民主共和,排除A项;材料说的是课本内容,无法说明民主共和观念深入人心,排除B项;“根本”的说法过于绝对,排除C项。

8、答案:A

解析:根据表格,“三三制”政权涉及阶层具有广泛性,具有民主性,故A项正确;革命统一战线出现于1924—1927年,故B项错误;根据图表,阶级成分中有地主、富农,故其性质并非工农民主政权,故C项错误;人民民主政权的群众基础的主体是工人、农民,并没有地主、富农,故D项错误。

9、答案:D

10、答案:D

解析:据材料“奖励耕织”“奖励军功”“官员由君主任免”“举贤人”“食有劳而禄有功”“选贤任能”可知,战国时期各国变法争相招揽人才,以富国强兵,故选D项;实行土地私有制是商鞅变法的措施,排除A项;材料未体现重建伦理的信息,排除B项;各国变法的目的在于富国强兵,排除C项。

11、答案:D

解析:本题主要考查古代中国中央官制的演变。由材料“六部直接对皇帝负责”并结合所学知识可知,明太祖朱元璋废除宰相制度,权分六部,使秦朝开始出现的中央官制三级制度发生彻底变化,故D项正确;汉代设中朝,使丞相权力被削弱,与题意不符,故A项错误;唐代设三省,使宰相权力一分为三,与题意不符,故B项错误;宋代设参知政事为副相,削弱了宰相的权力,与题意不符,故C项错误。

12、答案:D

解析:九卿是分掌各类政务的机构,但从表格中可以看出,郎中令、卫尉、少府、宗正等主要处理皇家事务,体现了家国同构的色彩,故选D项;从九卿的职责分工表看不出国家是否统一,排除A项;官僚政治是在中央对官员的选拔和任命的基础上建立的,九卿的任职来源在表格中没有体现,排除B项;材料体现不出中央集权制度,排除C项。

13、答案:A

解析:根据“把王安石的青苗法、市易法、免役法、保甲法等类比为近代文明国家的银行、税收、警察体系”得出,梁启超对王安石变法持肯定态度,故A项正确。B项与材料信息不符;材料中并未涉及王安石变法失败的原因及成效,故排除C、D两项。

14、答案:D

解析:本题考查国民党进行“训政”的目的。1928年2月,国民党二届四中全会在南京召开,蒋介石通过这次会议集党、政、军大权于一身,8月,在南京召开的国民党二届五中全会宣布实施“训政”,并且明确宣布“由国民党承担‘训政’全责”,营造了其“专制”的合法性,故选D项;题干内容述及国民党要承担“训政”全责,这是“一党专政”,并非“民主”,排除A项;借助孙中山先生三民主义的形式来实现国民党的“一党专政”才是国民党真正目的,排除B项;通过题干内容可知,由国民党来“‘培养训练’人民行使政权的能力”是其“一党专政”的表现,并非真正扩大人民的政治权利,排除C项。

15、答案:B

解析:根据题干并结合所学知识可知,商王等同于方国联盟领袖,而西周时期,周天子通过大规模分封成为“天下共主”,周天子对诸侯的控制增强,国家政权得到强化,故选B项。早期国家从部落制度演变而来,总趋势是血缘色彩减少、财产地域观念增强,故排除A、C两项。西周分封制体现了严格的等级制度,排除D项。

16、(1)答案:目的:防止宰相专权,加强皇权;集思广益。评价:唐代三省六部在职权上既有分工,又有合作,互相牵制,互相监督,形成了比较严密的封建官僚体系;分散了相权,保证了皇权的独尊;提高了办事效率;但该制度实际上是君主专制的产物。

解析:第一小问“目的”,由材料一“凡涉及军国大事的重要事宜都需要经过三省的审批”得出防止宰相专权,加强皇权;由“给予一些资历比较浅的官员'参知政事'的名号,给予一些资格较老的官员'平章事'或'同三品'的名号,以参与宰相事务”得出集思广益。第二小问“评价”,由材料一“中书省进行诏书的起草,门下省负责批驳审议,尚书省负责执行”得出三省六部在职权上既有分工,又有合作,互相牵制,互相监督,形成了比较严密的封建官僚体系;结合三省六部制的目的得出分散了相权,保证了皇权的独尊;结合三省六部制的运行机制得出提高了办事效率;结合三省六部制的实质得出该制度实际上是君主专制的产物。

(2)答案:演变:由皇帝独掌决策转向内阁辅佐决策,类宰相化。

表现(原因):废除宰相致使中枢决策协调机制缺失;决策权过分集中导致政务处理效率降低;后来的皇帝缺乏国政决策经验,且政事过量,皇帝个人精力有限。

解析:第一小问“演变”,由材料二“大量事务须由皇帝亲裁”“朱元璋先后设立了四辅官、殿阁大学士辅佐决策”“开始了内阁类宰相化的特殊决策模式”得出由皇帝独掌决策转向内阁辅佐决策,类宰相化。第二小问“原因”,由材料二“由于中枢缺乏协调”得出废除宰相致使中枢决策协调机制缺失;由“大量事务须由皇帝亲裁,导致政事拖延、决策失误”得出决策权过分集中导致政务处理效率降低;由“亲近重臣加大学士衔于大内当值,负责奏章的初步处理,为日后内阁的确立奠定了基础。正统初年,外廷委任三杨,内廷宠信王振,开始了内阁类宰相化的特殊决策模式”得出后来的皇帝缺乏国政决策经验,且政事过量,皇帝个人精力有限。

17、(1)答案:史实:春秋战国时期,诸侯争霸,分封制瓦解,列国陆续出现了郡、县等新的地方行政区划;秦统一全国后,将郡县制推广到全国;汉初实行郡国并行制,汉武帝颁布“推恩令”解决藩国问题。

内涵:从贵族政治到官僚政治;国家管理的制度化和体系化。

解析:主要考查学生对中国古代地方行政制度发展变化的认识与理解。回答时注意分析题目的具体要求,“以郡县制”为例回答,故要抓住古代中国地方行政制度的发展变化进行归纳总结。对于“现代化的内涵”要从政治体制特点的角度分析。

(2)答案:特点:相权对皇权有制约作用。

是真实情况。丞相制度自秦朝建立以来,都是皇帝的副手,帮助皇帝处理全国政事,同时赋予宰相制约皇帝的权利,因此它是真实情况。

不是真实情况。宋代设立参知政事、枢密使及三司使,分割宰相的行政权、军权及财权,相权削弱,皇权加强,这是当时的实际情况。材料中的情形不是宋代君相关系的普遍反映。赵普之所以能那样做,只因宋太祖信赖他,这是个例,不能以偏概全。(任答一种即可)

解析:主要考查学生对宋代政治制度的分析与认识。回答第一小问,要紧扣材料,从材料中分析归纳,材料二中丞相赵普两次推荐宋太祖不喜欢的人,最终皇帝只能同意,就表明相权对皇权有一定的制约作用。第二小问属于开放式题目,首先要确定观点,然后再结合宋代的相关史实分析回答。

(3)答案:设计:明确主权在民原则;召开参议会,通过《中华民国临时约法》;确立三权分立,实行责任内阁制。

结果:袁世凯和北洋军阀实行专制统治,国会和《中华民国临时约法》成为民主共和的象征。

解析:主要考查学生对《中华民国临时约法》的认识与分析。联系所学及材料可知,通过立法、制度来进行约束。结合史实回答结果。

(4)答案:近代资产阶级照搬西方的君主立宪、民主共和、三权分立制,都未真正实现政治民主化。新中国实行人民代表大会制度、民族区域自治制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。既参照了中国古代政治制度,又参照了近代中国、西方的民主法治,在传承文明、学习西方、立足国情、有所创新的基础上形成了中国特色的民主政治。

解析:主要考查学生的分析归纳能力。解答时首先要明确材料的观点,材料四认为政治制度必须与本国国情相适应,然后联系近现代中国的民主政治建设历程来论证。注意,尽量从正、反两方面进行论证。

一、选择题

1、毛泽东在中共七届二中全会上指出:“我党同党外民主人士长期合作的政策,必须在全党思想上和工作上确定下来。我们必须把党外大多数民主人士看成和自己的干部一样,同他们诚恳地坦白地商量和解决那些必须商量和解决的问题。”能体现这一思想的是( )

①《共同纲领》

②人民代表大会制度

③政治协商制度

④民主集中制

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

2、亚里士多德在论及雅典公民大会时说:“当演说者的话令人信服的时候,他是凭他的性格来说服人,因为我们在任何事情上一般都更相信好人,由于这个缘故,我们对于那些不精确的演说,也完全相信。”亚里士多德旨在强调( )

A.雅典公民崇尚道德品质 B.演说是公民大会决策的依据

C.雅典民主开始注重理性 D.雅典民主政治具有局限性

3、20世纪后期,考古学家在湖北、甘肃、湖南等地发现了大量秦代的竹简,其中有政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿,还有物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等文书。这些重要史料可以佐证秦代( )

A.地方宗族势力较为强大 B.行政制度比较系统

C.郡县制在全国范围确立 D.法律制度非常严密

4、从秦朝开始,地方长官就有自辟僚属权,虽然中央限制郡只有辟署百石以下,县只有辟署斗食以下掾史吏员的权力,但地方设官,除几位主要长官的官秩在百石以上外,其余诸曹掾史本都在百石以下。据此可知,这一传统( )

A.有利于完善地方官僚体系 B.容易产生封建割据势力

C.有利于强化封建君主专制 D.说明郡县长官权力开始扩大

5、18世纪中叶,英国政治家麦尔维尔说:倘若某些在职者的观点与君上意见有别,君主未必就能令他们放弃;可若是君上发现其他臣仆能使政府顺利运行…… 他必然有权任命和使用之。这反映出当时的英国国王( )

A.政治权力缺乏必要的限制 B.仍能影响国家的政治生活

C.成为内阁事实上的组织者 D.拥有左右政局的实际力量

6、《秦邮律》内容广及文书、驿制、邮驿等法令,明确规定文书传递时限、登记手续、入驿条件、生活待遇、邮驿机构的管理和奖惩办法等。该法令的制定主要是为了( )

A.完善秦朝法律制度的需要 B.促进社会公共事业的发展

C.建立完备的邮政通信网络 D.保证国家政令的顺畅通达

7、民国时期,初小四年级课本《平等》一文写道:“共和国无阶级之分,人人平等,受治于同一之法律……虽以大总统之地位,犹必谨守法律,不能恃势以凌人。一旦罢职,即与齐民无异。”这表明( )

A.追求平等是民国时期政治斗争核心 B.辛亥革命后民主共和观念深入人心

C.民国时期中国教育发生根本变化 D.民国时期重视平等和法制意识的培养

8、阅读庆阳县两年来“三三制”执行情况(1944年),对表中县参议员的身份反映的政权理解正确的是( )

身份 家庭成分 社会出身

地主 富农 中农 贫农 绅士 商人 学生 军界 工人 务农

数量 7 17 41 26 9 15 10 2 2 53

A.具有民主性和广泛性 B.体现了革命统一战线的原则

C.性质是工农民主政权 D.与人民民主政权的群众基础相同

9、元朝,江浙、湖广、江西行省以镇压新征服地区和搜刮财赋为基本宗旨,其治所往往设在便于与朝廷联络和指挥的水陆交通要冲;位于中原、关中及西南边境要地的陕西、四川云南、河南行省,则往往以控制军事重镇为重心;至于岭北、辽阳行省则以“防范蒙古诸王,控制蒙古部众以及供给军需”为主要使命。这反映了元朝行省( )

A.导致了地方权力“大而不专” B.达到了中央与地方势力的平衡发展

C.使全国形成以北制南的格局 D.带有浓重政治控驭和军事镇遏色彩

10、据下表可以得出的正确认识是( )

人物 时期 主要内容

商鞅 秦孝公时期 奖励耕织;奖励军功;废除井田制;推行县制,官员由君主任免

邹忌 齐威王时期 举贤人、修法律、鼓励臣下进谏

李悝 魏文侯时期 按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;颁布《法经》

吴起 楚悼王时期 废除贵族世卿世禄制度,裁减冗官,选贤任能

A.变法以实行土地私有制为中心 B.变法侧重重建伦理和政治

C.变法旨在改变当时的社会性质 D.变法重视人才选拔与使用

11、三公九卿制度的基本结构从秦朝一直沿用,直到六部直接对皇帝负责,中国古代历史中的中央官制三级制度才算寿终正寝。“寿终正寝”的标志性事件是( )

A.汉代设中朝 B.唐代设三省 C.宋代设副相 D.明代废宰相

12、下表是秦朝九卿的名称和主要职能,据此可知秦朝( )

名称 主要职能 名称 主要职能

郎中令 宫廷警卫 宗正 皇室宗族事物

卫尉 宫门警卫 廷尉 司法

少府 皇家财政及官府手工业等 典客 民族事务及诸侯朝聘

太仆 宫廷车马仪仗和全国马政 治粟内史 国家财政和税收

奉常 宗庙、礼仪和教化

A.建立了统一的多民族的封建国家 B.官僚政治逐步取代了贵族政治

C.确立了强干弱枝的中央集权制度 D.政治体制有明显家国同构色彩

13、梁启超盛赞王安石“若乃于三代下求完人,惟公庶足以当之矣”,并把王安石的青苗法、市易法、免役法、保甲法等类比为近代文明国家的银行、税收、警察体系。这说明( )

A.梁启超赞赏王安石的锐意改革及大胆创新

B.梁启超认为王安石变法中有些措施不当

C.梁启超指出了王安石变法走向失败的原因

D.梁启超认为王安石变法成效显著

14、1928年8月,中国国民党二届五中全会决定按照孙中山的建国程序,结束“军政”,进入“训政”,明确由国民党承担“训政”全责,“培养训练”人民行使政权的能力。这表明国民党意在( )

A.维护资产阶级民主 B.发扬三民主义理论

C.扩大人民政治权利 D.营造专制的合法性

15、商代国家体制有内服与外服之分,且外服异姓方国居多。西周时期,大规模分封宗室子弟和功臣。商周政治体制变化反映的历史趋势是( )

A.部落血缘色彩增多 B.国家政权的强化

C.财产地域观念淡化 D.等级制度的瓦解

二、材料分析题

16、阅读材料,完成下列要求。

材料一 在唐代时期,三省的长官都可以称为宰相,凡涉及军国大事的重要事宜都需要经过三省的审批,走三省的流程,即由中书省进行诏书的起草,门下省负责批驳审议,尚书省负责执行。在贞观年间,唐太宗给予一些资历比较浅的官员“参知政事”的名号,给予一些资格较老的官员“平章事”或“同三品”的名号,以参与宰相事务。

——摘编自温帅《唐代三省六部制的运行机制及其影响》

材料二 由于中枢缺乏协调,大量事务须由皇帝亲裁,导致政事拖延、决策失误。有鉴于此,朱元璋先后设立了四辅官、殿阁大学士辅佐决策。然终洪武一朝,设官参与决策始终是末流,并非常态。永乐时,明成祖朱棣以解缙等入值大内,预机务,作为近侍,于内廷参与决策。这一做法在仁、宣两朝逐渐成为惯例。亲近重臣加大学士衔于大内当值,负责奏章的初步处理,为日后内阁的确立奠定了基础。正统初年,外廷委任三杨,内廷宠信王振,开始了内阁类宰相化的特殊决策模式。

——摘编自刘瑞华《明洪武至正统中枢决策制度演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代皇帝让众多官员参与宰相事务的目的,并简评唐代三省六部制。

(2)根据材料二,概述明代洪武至正统年间中枢决策权的演变,并结合所学知识分析演变的原因。

17、阅读材料,完成下列要求。

材料一 所谓古代中国的“现代化”,就是指造就中华帝国的那套“理性设计”,主要包括郡县制、法典化控制以及文官制度等……若从宗周时代的“礼仪政治”形态往后看,则春秋战国以至于帝国时代,郡县制、官僚制和法律控制手段无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。

——张树平《“理性政治知识”与中国古代政治的“现代化”及其限度》

材料二 宋太祖时,遇某官出缺,他叫宰相赵普拟名。赵普拟后交给太祖,恰好这人是太祖平时最讨厌的,他愤然说:“这人怎好用”,就把这名纸撕了,掷在地。赵普不做声,把地上废纸捡起来藏了。过一两天,太祖又要赵普拟,赵普早把前日捡起的破纸用浆糊黏贴了携带身边,即又把这纸送上。太祖诧问:“如何还是此人”,赵普答道,据某意见,暂时更无别人合适。太祖也悟了,点头说:“既如此,便照你意见用吧!”

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 《中华民国临时约法》树立了“国民全体”作为“国家主权”拥有者的崇高地位废除了绝对的不受任何限制的最同权力。

——杨天石《帝制的终结》

材料四 国学大师钱穆说,政治制度必然得自根自生。纵然有些可以从国外移来,也必然先与其本国传统,有一番融和媾通,才能真实发生相当的作用。要实现中国的民主化,我们首先要认识和了解祖宗的政治制度和政治智慧。在此基础上,再去认识西方的政治制度,将适合中国国情的部分移植过来。

(1)根据材料一并结合所学知识,以郡县制为例概述从宗周时代到秦汉时期政治制度演变的史实,并据此指出材料一中“现代化”的内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代君相关系的特点,并说明是否符合当时的真实情况。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明革命党人为制约权力进行了哪些设计,结果如何。

(4)结合所学知识,说明近现代中国的民主政治历程是如何印证材料四的观点的。

参考答案

1、答案:C

解析:本题考查近现代中国的民主政治建设,考查学生了解历史事实、分析历史结论的能力。试题以毛泽东的言论为载体,考查历史解释素养,引导学生树立道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。从材料信息看,毛泽东强调,中国共产党与民主人士的合作至关重要,能体现这一思想的是《共同纲领》和政治协商制度,而人民代表大会制度和民主集中制无法体现该思想。故选C项。

2、答案:D

解析:在古代雅典,公民大会是最高权力机关,每一个公民都参与大会的决策。从材料信息看,亚里士多德认为,在公民大会上,演说者的演说或许是不精确的.但人们被他的性格说服,相信了他的话。也就是说,雅典民众决策具有一定的不合理性,故选D项。材料信息无法体现雅典公民崇尚道德品质,故A项错误;材料信息旨在强调决策可能不合理,故B项与題意不符,排除:材料信息反映了雅典民主政治的主观色彩而非理性,故C项错误。

3、答案:B

解析:根据“其中有政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿,还有物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等文书”可知,秦代的竹简包含了皇帝的政令、中央和地方的往来公文、司法文书和官吏的任免等详实的行政内容,因此这些重要史料可以佐证秦代行政制度比较系统,故选B项。题干中竹简的内容与地方宗族势力无关,排除A项。秦代的竹简没有反映郡县制的具体推行范围,排除C项。题干中竹简的内容主要与行政、财政相关,不能佐证秦代法律制度是否非常严密,排除D项。

4、答案:B

解析:材料中“这一传统”是指,从秦朝开始地方长官就拥有自辟僚属的传统,且可以被辟署的官员范围较广泛,这间接说明当时地方长官拥有地方的选官用官权力,这容易使地方长官滥用职权拉帮结派,从而产生封建割据势力,故B项正确;“这一传统”容易造成地方割据,有很多弊端,因此并不利于完善地方官僚体系,排除A项;“这一传统”削弱了中央集权,因此也不利于强化封建君主专制,排除C项;“这一传统”只能说明郡县长官权力较大,无法看出其权力是否“开始扩大”,排除D项。

5、答案:B

解析:据材料“在职者的观点与君上意见有别,君主未必就能令他们放弃”可知,君主政治权力受到限制,故A项错误;据材料“可若是君上发现……他必然有权任命和使用之”可知,英国国王仍能影响国家政治生活,故B项正确;结合所学可知,内阁首相是内阁事实上的组织者,故C项错误;材料“君主未必就能令他们放弃”表明君主并不一定能左右政局,故D项错误。

6、答案:D

解析:完善秦朝的法律制度并非主要目的,故A项错误;“《秦邮律》内容广及文书、驿制、邮驿等法令”不属于社会公共事业,是为了解决政府需要,故B项错误;邮政通信网络是近代开始建立的,故C项错误;“《秦邮律》内容广及文书、驿制、邮驿等法令”表明为了确保信息的畅通,通过立法来进行保障,故D项正确。

7、答案:D

解析:据材料“共和国无阶级之分,人人平等,受治于同一之法律……虽以大总统之地位,犹必谨守法律,不能恃势以凌人。一旦罢职,即与齐民无异”,可知民国时期课本强调平等和法制意识,故选D项;民国时期政治斗争核心是民主共和,排除A项;材料说的是课本内容,无法说明民主共和观念深入人心,排除B项;“根本”的说法过于绝对,排除C项。

8、答案:A

解析:根据表格,“三三制”政权涉及阶层具有广泛性,具有民主性,故A项正确;革命统一战线出现于1924—1927年,故B项错误;根据图表,阶级成分中有地主、富农,故其性质并非工农民主政权,故C项错误;人民民主政权的群众基础的主体是工人、农民,并没有地主、富农,故D项错误。

9、答案:D

10、答案:D

解析:据材料“奖励耕织”“奖励军功”“官员由君主任免”“举贤人”“食有劳而禄有功”“选贤任能”可知,战国时期各国变法争相招揽人才,以富国强兵,故选D项;实行土地私有制是商鞅变法的措施,排除A项;材料未体现重建伦理的信息,排除B项;各国变法的目的在于富国强兵,排除C项。

11、答案:D

解析:本题主要考查古代中国中央官制的演变。由材料“六部直接对皇帝负责”并结合所学知识可知,明太祖朱元璋废除宰相制度,权分六部,使秦朝开始出现的中央官制三级制度发生彻底变化,故D项正确;汉代设中朝,使丞相权力被削弱,与题意不符,故A项错误;唐代设三省,使宰相权力一分为三,与题意不符,故B项错误;宋代设参知政事为副相,削弱了宰相的权力,与题意不符,故C项错误。

12、答案:D

解析:九卿是分掌各类政务的机构,但从表格中可以看出,郎中令、卫尉、少府、宗正等主要处理皇家事务,体现了家国同构的色彩,故选D项;从九卿的职责分工表看不出国家是否统一,排除A项;官僚政治是在中央对官员的选拔和任命的基础上建立的,九卿的任职来源在表格中没有体现,排除B项;材料体现不出中央集权制度,排除C项。

13、答案:A

解析:根据“把王安石的青苗法、市易法、免役法、保甲法等类比为近代文明国家的银行、税收、警察体系”得出,梁启超对王安石变法持肯定态度,故A项正确。B项与材料信息不符;材料中并未涉及王安石变法失败的原因及成效,故排除C、D两项。

14、答案:D

解析:本题考查国民党进行“训政”的目的。1928年2月,国民党二届四中全会在南京召开,蒋介石通过这次会议集党、政、军大权于一身,8月,在南京召开的国民党二届五中全会宣布实施“训政”,并且明确宣布“由国民党承担‘训政’全责”,营造了其“专制”的合法性,故选D项;题干内容述及国民党要承担“训政”全责,这是“一党专政”,并非“民主”,排除A项;借助孙中山先生三民主义的形式来实现国民党的“一党专政”才是国民党真正目的,排除B项;通过题干内容可知,由国民党来“‘培养训练’人民行使政权的能力”是其“一党专政”的表现,并非真正扩大人民的政治权利,排除C项。

15、答案:B

解析:根据题干并结合所学知识可知,商王等同于方国联盟领袖,而西周时期,周天子通过大规模分封成为“天下共主”,周天子对诸侯的控制增强,国家政权得到强化,故选B项。早期国家从部落制度演变而来,总趋势是血缘色彩减少、财产地域观念增强,故排除A、C两项。西周分封制体现了严格的等级制度,排除D项。

16、(1)答案:目的:防止宰相专权,加强皇权;集思广益。评价:唐代三省六部在职权上既有分工,又有合作,互相牵制,互相监督,形成了比较严密的封建官僚体系;分散了相权,保证了皇权的独尊;提高了办事效率;但该制度实际上是君主专制的产物。

解析:第一小问“目的”,由材料一“凡涉及军国大事的重要事宜都需要经过三省的审批”得出防止宰相专权,加强皇权;由“给予一些资历比较浅的官员'参知政事'的名号,给予一些资格较老的官员'平章事'或'同三品'的名号,以参与宰相事务”得出集思广益。第二小问“评价”,由材料一“中书省进行诏书的起草,门下省负责批驳审议,尚书省负责执行”得出三省六部在职权上既有分工,又有合作,互相牵制,互相监督,形成了比较严密的封建官僚体系;结合三省六部制的目的得出分散了相权,保证了皇权的独尊;结合三省六部制的运行机制得出提高了办事效率;结合三省六部制的实质得出该制度实际上是君主专制的产物。

(2)答案:演变:由皇帝独掌决策转向内阁辅佐决策,类宰相化。

表现(原因):废除宰相致使中枢决策协调机制缺失;决策权过分集中导致政务处理效率降低;后来的皇帝缺乏国政决策经验,且政事过量,皇帝个人精力有限。

解析:第一小问“演变”,由材料二“大量事务须由皇帝亲裁”“朱元璋先后设立了四辅官、殿阁大学士辅佐决策”“开始了内阁类宰相化的特殊决策模式”得出由皇帝独掌决策转向内阁辅佐决策,类宰相化。第二小问“原因”,由材料二“由于中枢缺乏协调”得出废除宰相致使中枢决策协调机制缺失;由“大量事务须由皇帝亲裁,导致政事拖延、决策失误”得出决策权过分集中导致政务处理效率降低;由“亲近重臣加大学士衔于大内当值,负责奏章的初步处理,为日后内阁的确立奠定了基础。正统初年,外廷委任三杨,内廷宠信王振,开始了内阁类宰相化的特殊决策模式”得出后来的皇帝缺乏国政决策经验,且政事过量,皇帝个人精力有限。

17、(1)答案:史实:春秋战国时期,诸侯争霸,分封制瓦解,列国陆续出现了郡、县等新的地方行政区划;秦统一全国后,将郡县制推广到全国;汉初实行郡国并行制,汉武帝颁布“推恩令”解决藩国问题。

内涵:从贵族政治到官僚政治;国家管理的制度化和体系化。

解析:主要考查学生对中国古代地方行政制度发展变化的认识与理解。回答时注意分析题目的具体要求,“以郡县制”为例回答,故要抓住古代中国地方行政制度的发展变化进行归纳总结。对于“现代化的内涵”要从政治体制特点的角度分析。

(2)答案:特点:相权对皇权有制约作用。

是真实情况。丞相制度自秦朝建立以来,都是皇帝的副手,帮助皇帝处理全国政事,同时赋予宰相制约皇帝的权利,因此它是真实情况。

不是真实情况。宋代设立参知政事、枢密使及三司使,分割宰相的行政权、军权及财权,相权削弱,皇权加强,这是当时的实际情况。材料中的情形不是宋代君相关系的普遍反映。赵普之所以能那样做,只因宋太祖信赖他,这是个例,不能以偏概全。(任答一种即可)

解析:主要考查学生对宋代政治制度的分析与认识。回答第一小问,要紧扣材料,从材料中分析归纳,材料二中丞相赵普两次推荐宋太祖不喜欢的人,最终皇帝只能同意,就表明相权对皇权有一定的制约作用。第二小问属于开放式题目,首先要确定观点,然后再结合宋代的相关史实分析回答。

(3)答案:设计:明确主权在民原则;召开参议会,通过《中华民国临时约法》;确立三权分立,实行责任内阁制。

结果:袁世凯和北洋军阀实行专制统治,国会和《中华民国临时约法》成为民主共和的象征。

解析:主要考查学生对《中华民国临时约法》的认识与分析。联系所学及材料可知,通过立法、制度来进行约束。结合史实回答结果。

(4)答案:近代资产阶级照搬西方的君主立宪、民主共和、三权分立制,都未真正实现政治民主化。新中国实行人民代表大会制度、民族区域自治制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。既参照了中国古代政治制度,又参照了近代中国、西方的民主法治,在传承文明、学习西方、立足国情、有所创新的基础上形成了中国特色的民主政治。

解析:主要考查学生的分析归纳能力。解答时首先要明确材料的观点,材料四认为政治制度必须与本国国情相适应,然后联系近现代中国的民主政治建设历程来论证。注意,尽量从正、反两方面进行论证。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理