统编版(2019)必修中外历史纲要(上)第一单元 第3课 秦统一多民族封建国家的建立 同步训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)必修中外历史纲要(上)第一单元 第3课 秦统一多民族封建国家的建立 同步训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-29 22:13:09 | ||

图片预览

文档简介

第3课秦统一多民族封建国家的建立--跟踪训练--高中历史必修中外历史纲要上(统编版)

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.秦统一六国后在地方上推行

A.三公制

B.分封制

C.郡县制

D.行省制

2.秦始皇首创的制度是

A.宗法制 B.宰相制度 C.郡县官僚制 D.皇帝制度

3.关于秦朝中央集权制度的表述不正确的是( )

A.是维护封建经济基础的需要

B.皇权至上是这一制度的核心

C.对中国历史发展产生了深刻影响

D.是导致秦朝迅速灭亡的主要原因

4.公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北边九原的直道,“长千八百里”,这项措施

A.加速国家统一的进程 B.加强北疆与内地的联系

C.确立了中央集权制度 D.导致了北方匈奴的灭亡

5.秦统一后,在地方彻底废除分封制,将战国时已经形成的郡县制在全国推广,设立郡、县两级行政机构。其主要官员如何产生?

A.世袭 B.地方推举 C.考试 D.中央任免

6.《史记·秦始皇本纪》记载:“三十五年(公元前212年),除道,道九原(今包头市九原区),抵云阳(今陕西淳化县),堑山堙谷,直通之。”这一举措

A.加强北部边防 B.使“西南夷”地区开始进入中原统一政权的版图

C.是岭南地区归入中央王朝管辖的开端 D.突出了秦始皇至高无上的地位

7.下列对中国古代分封制和郡县制的比较分析表述最为恰当的是

A.都属于地方管理制度,但最高长官的出任方式不同

B.都没有突出最高统治者的中心地位,弱化了最高统治者的权力

C.都淡化了血缘宗族色彩,长官都由最高统治者任免

D.都适应了统治的需要,有利于中央对地方的有效控制

8.秦始皇被明代思想家李贽誉为“千古一帝”,还有人认为“中国之政,得秦皇而后行”。秦始皇得此评价的主要原因是

A.用郡县制取代分封制 B.实施分割相权的制度

C.建立了大一统的中央集权国家 D.创立皇帝制度和郡县制

9.王莽认为,"设庐井八家,一夫一妇田百亩,什一而税,则国给民富而颂声作",而秦"坏圣制,废井田……强者规田以千数"。在王莽看来

A.实行土地私有促进国给民富

B.秦朝灭亡缘于土地兼并加剧

C.秦废井田导致贫富差距拉大

D.分户经营能激发生产积极性

10.中国历史由封建时代进入了帝国时代,华夏大地上出现了东至大海,西至青藏高原边缘,南至岭南,北至河套、阴山、辽东的辽阔国家。在这一历史进程中

A.文景之治奠定了基础 B.秦始皇做出了巨大贡献

C.封建社会走向了衰落 D.儒学成为主流意识形态

11.根据下表材料,可以得出的结论是

评价 出处

“明法度,定律令,皆以始皇起。” 《史记·李斯列传》

“并吞战国,海内为一,功齐三代。” 《汉书·主父偃传》

“秦之所以革之者,其为制,公之大者也。” 《封建论》

“始皇帝,自是千古一帝也。” 《藏书》

A.秦始皇实现了对地方的控制 B.秦始皇进行法律和制度变革

C.秦建立起皇权至上的皇帝制 D.秦建立的功业得到高度评价

12.有学者认为,秦朝的第一个改变是为统治者设计了一个新制度,成为“大一统”所需的一种能够超越地域联系的制度和价值观,这种制度和价值观的绝对权威是半人半神的统治者。这种制度的特点是( )

A.等级森严 B.皇权至上 C.垂直管理 D.分工明显

13.秦灭六国后,拆毁战国时期各国所建城郭,决通雍阻河川的堤防,消除六国地区的关隘险阻等。这些措施旨在

A.实现对地方的有效控制 B.消除民族差异

C.防止六国旧贵族的复辟 D.弱化君主专制权力

14.下列官员中,最有可能被秦始皇当作心腹的是

A.丞相

B.太尉

C.御史大夫

D.卫尉

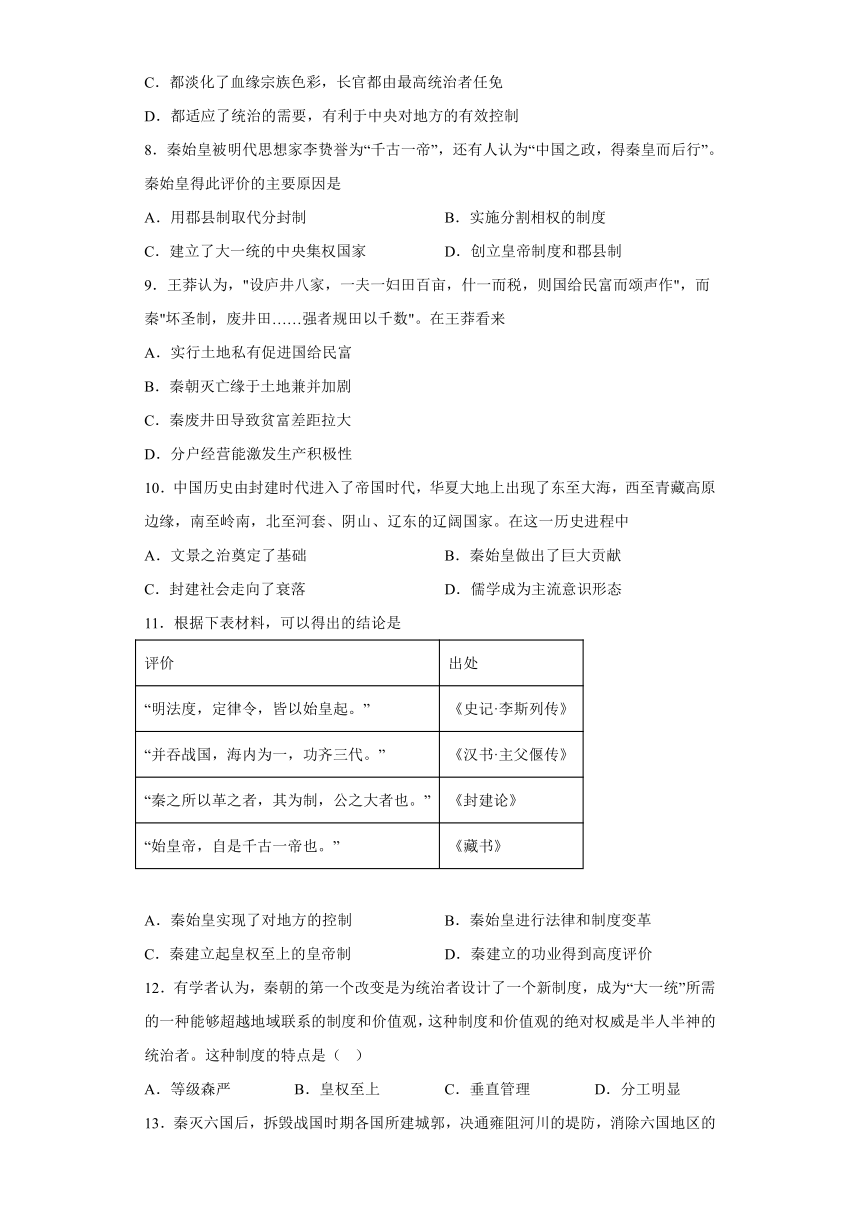

15.交通的发展促进了国家的政治、经济和文化进步。以下为某朝代交通状况图,对其解读正确的是( )

①驰道更加有利于中央以文书推行行政管理 ②五尺道便于中原与西南地区经济文化交流

③直道直接沟通了该朝都城与草原丝绸之路 ④构成以洛阳为中心遍布全国的驿路交通网

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

二、材料分析题

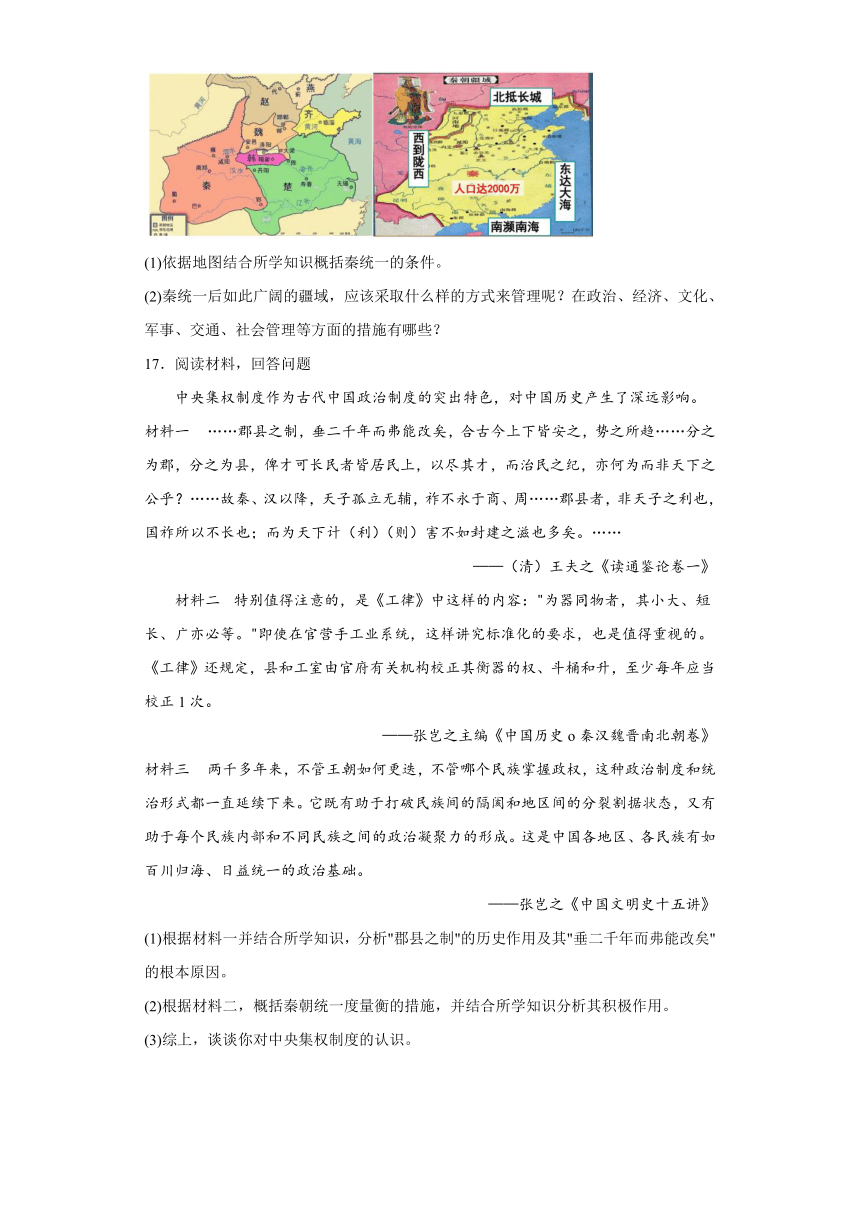

16.读下列两幅秦统一前后时期的形势图,回答下面的问题。

(1)依据地图结合所学知识概括秦统一的条件。

(2)秦统一后如此广阔的疆域,应该采取什么样的方式来管理呢?在政治、经济、文化、军事、交通、社会管理等方面的措施有哪些?

17.阅读材料,回答问题

中央集权制度作为古代中国政治制度的突出特色,对中国历史产生了深远影响。

材料一 ……郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋……分之为郡,分之为县,俾才可长民者皆居民上,以尽其才,而治民之纪,亦何为而非天下之公乎?……故秦、汉以降,天子孤立无辅,祚不永于商、周……郡县者,非天子之利也,国祚所以不长也;而为天下计(利)(则)害不如封建之滋也多矣。……

——(清)王夫之《读通鉴论卷一》

材料二 特别值得注意的,是《工律》中这样的内容:"为器同物者,其小大、短长、广亦必等。"即使在官营手工业系统,这样讲究标准化的要求,也是值得重视的。《工律》还规定,县和工室由官府有关机构校正其衡器的权、斗桶和升,至少每年应当校正1次。

——张岂之主编《中国历史o秦汉魏晋南北朝卷》

材料三 两千多年来,不管王朝如何更迭,不管哪个民族掌握政权,这种政治制度和统治形式都一直延续下来。它既有助于打破民族间的隔阂和地区间的分裂割据状态,又有助于每个民族内部和不同民族之间的政治凝聚力的形成。这是中国各地区、各民族有如百川归海、日益统一的政治基础。

——张岂之《中国文明史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析"郡县之制"的历史作用及其"垂二千年而弗能改矣"的根本原因。

(2)根据材料二,概括秦朝统一度量衡的措施,并结合所学知识分析其积极作用。

(3)综上,谈谈你对中央集权制度的认识。

参考答案:

1.C

【详解】本题考查郡县制,结合所学知识可知,秦朝在地方推行郡县制,加强了中央集权,故C正确;三公制属于秦朝中央官制,故A排除;分封制是周代制度,故B排除;行省制是元朝地方制度,故D排除。

2.D

【详解】结合所学知识可知,皇帝制度是秦始皇首创,D正确;ABC在秦统一之前就已经出现,排除。故选D。

3.D

【详解】试题分析:秦朝中央集权制度包括皇帝制度、三公九卿制和郡县制。皇权至上是皇帝制度的核心,B正确;A是秦朝建立中央集权的目的;C是秦中央集权制度的影响;D表述有错误,导致秦朝迅速灭亡的原因是秦朝的暴政,因此本题选择D选项。

考点:中国古代的政治制度·秦中央集权制度的形成·秦中央集权的内容

4.B

【详解】结合所学知识可知,秦始皇命蒙恬修筑了从威阳直通北边九原的直道的做法,加强了北疆与内地的联系,有利于国家的统一,B正确;公元前221年秦朝完成统一,A排除;C与材料无关,排除;匈奴灭亡的说法不符合史实,D排除。故选B。

5.D

【详解】根据所学知识可知郡县制的官员由中央任命,故选D项;秦朝的官员非世袭,排除A项;秦朝的选官方式为“以法为教、以吏为师”,B项排除;科举制以考试选官,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】从材料中“九原”、“云阳”判断是对北方交通的修建,这一结果导致秦朝加强了北方边防,A项正确;开辟“五尺道”并任命官吏使“西南夷”地区开始进入中原统一政权的版图,排除B项;岭南地区与材料中的地点不符,排除C项;材料与秦始皇的地位无关,排除D项。故选A项。

7.A

【详解】结合所学知识可知,分封制和郡县制都是中国古代重要的地方行政区划,但是分封制下的长官是世袭的,郡县制下的长官由中央政府任免,A正确;郡县制加强了最高统治者的权力,B排除;郡县制下的官员由中央任免,C排除;D仅适用于郡县制,排除。故选A。

8.C

【详解】材料“千古一帝……中国之政得秦皇而后行”并结合所学可知,秦始皇确立了以“皇帝制和郡县制”为内容的专制主义中央集权制度并为后世所沿用,C项正确;郡县制是秦朝中央集权制度内容之一,因此不是主要原因,排除A项;据所学可知,秦始皇设置丞相掌握行政权而没有分割相权,排除C项;郡县制出现是在春秋战国而非秦朝,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】材料中王莽的意思是说实行土地公有制有利于国给民富,而秦朝实行土地私有导致“强者规田以千数”。说明王莽认为秦废井田导致贫富差距拉大,C正确;王莽认为土地公有制有利于国给民富,A错误;材料没有分析秦朝灭亡的原因,B错误;材料说明的是公有制导致国给民富,而不是说明分户经营能激发生产积极性,D错误。

10.B

【详解】根据材料“中国历史由封建时代进入了帝国时代”“东至大海,西至青藏高原边缘,南至岭南,北至河套、阴山、辽东”等信息,结合所学可知,秦始皇统一六国,用郡县制取代分封制,建立起东至大海、西至陇西、南至岭南、北到长城一带的大一统帝国,这一期间秦始皇作出了巨大贡献,B项正确;材料反映的是秦朝,而文景之治是汉朝的治世局面,排除A项;秦朝是中国第一个统一的多民族的封建王朝,处于中国封建社会初期,排除C项;材料反映的是秦朝,而儒学成为主流意识形态是在汉武帝时期,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】据表格信息可以看出,这些内容都是对秦始皇和秦朝统一的赞誉,说明秦建立的功业得到高度评价,故选D;材料并不能说明秦始皇实现了对地方的控制,排除A;秦始皇实行法治,但并没有说明他进行了法律和制度的变革,排除B;材料中没有涉及皇帝制度,排除C。

12.B

【详解】根据材料“秦朝的第一个改变是为统治者设计了一个新制度,成为‘大一统’所需的一种能够超越地域联系的制度和价值观,这种制度和价值观的绝对权威是半人半神的统治者。”并结合所学可知这种半人半神的统治者指的是皇帝制度,皇帝制度的特点是皇权至上,B项正确;等级森严是分封制和宗法制的特点,并非皇帝制度的特点,排除A项;郡县制实现了中央对地方的垂直管理,与皇帝制度无关,排除C项;分工明显与皇帝制度无关,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】根据材料结合所学知识可知,秦灭六国后,采取的这些措施额主要目的是消除地方割据的屏障,实现对地方的有效控制,A项正确;这些措施有助于民族融合,但并不是主要目的,“消除”说法不准确,排除B项;这些措施主要是便于对地方的统一管理,秦朝通过官僚政治打破了贵族的政治垄断,排除C项;这些措施主要是为了加强中央集权,且有助于强化君主专制,排除D项。故选A项。

14.C

【详解】结合所学知识可之,御史大夫负责监察百官,其本质是皇帝的爪牙和耳目,故其最有可能被秦始皇当作心腹,故选C。丞相帮助皇帝处理政务,是百官之首,对皇权有一定的制约,不可能成为心腹,排除A;太尉主管军事,皇帝不可能放心,排除B;卫尉,为九卿之一,为统率卫士守卫宫禁之官,级别上和职能上都不如御史大夫贴切,排除D。

【点睛】本题学生只需要结合三公九卿具体的职能进行分析即可,当然题目要求是“最有可能”,故还要对选项进行筛选,选出最佳答案。

15.A

【详解】由图示信息可知这是秦朝交通状况图,结合所学知识,驰道更加有利于中央以文书推行行政管理说法正确,①正确;五尺道是云南与蜀的重要商道,因此,五尺道便于中原与西南地区经济文化交流,说法正确,②正确;直道没有直接沟通秦朝都城与草原丝绸之路,因为丝绸之路是汉武帝时期开辟的,排除③;秦朝的道路网是以咸阳为中心的,遍布全国,并且不完全是驿路交通网,排除④。因此解读正确的是①②,A项正确;排除B项、C项、D项。故选A项。

16.(1)条件:地理位置优越;秦国通过商鞅变法实现了国富兵强;百姓希望实现统一;分裂局面不利于社会经济发展;秦国统治者励精图治,选贤任能。

(2)管理方式:郡县制。举措:建立专制主义中央集权制度、实行重农抑商政策、焚书坑儒、修直道和驰道、实行什伍连坐制度。

【详解】(1)条件:根据材料可以看出,秦国地理位置优越;根据所学知识可知,秦国通过商鞅变法实现了国富兵强;根据所学知识可知,当时战争不断,百姓希望实现统一;根据所学知识可知,分裂局面不利于社会经济发展;从主观角度分析,秦国统治者励精图治,选贤任能。

(2)管理方式:根据所学知识可知,秦朝实行郡县制。举措:根据所学知识可知,秦朝在政治上建立专制主义中央集权制度、经济上实行重农抑商政策、文化上实行焚书坑儒、交通方面修直道和驰道、社会管理方面采取实行什伍连坐制度。

17.(1)历史作用:形成中央垂直管理地方;有利于社会安定;以官僚政治取代贵族政治;克服了分封制的弊端,有利于加强中央集权。根本原因:适应了小农经济发展的需要。

(2)措施:对器物有标准化的要求;政府机构对衡器要定期校正。作用:有利于公平交易;促进商品贸易的繁荣;有利于统一市场的形成;有利于加强各地的经济联系;有利于提升政府的公信力,加强中央集权。

(3)中央集权制度是与小农经济相适应的政治制度;符合中国历史发展趋势,影响后世,奠定古代中国政治的基本格局;它有效维护和巩固了国家统一;有助于中华民族凝聚力的形成,有利于中华文明的延续。

【详解】(1)历史作用:结合所学知识郡县制形成中央垂直管理地方;根据材料“合古今上下皆安之,势之所趋”可知,有利于社会安定;根据材料“而治民之纪,亦何为而非天下之公乎?”结合所学知识可知,以官僚政治取代贵族政治;根据材料“故秦、汉以降,天子孤立无辅,祚不永于商、周……郡县者,非天子之利也,国祚所以不长也;”可分析出克服了分封制的弊端,有利于加强中央集权。根本原因:结合所学知识根本原因是适应了小农经济发展的需要。

(2)措施:根据材料“为器同物者,其小大、短长、广亦必等。”可分析出对器物有标准化的要求;根据材料“《工律》还规定,县和工室由官府有关机构校正其衡器的权、斗桶和升,至少每年应当校正1次。”可知政府机构对衡器要定期校正。作用:结合材料及所学知识有利于公平交易;促进商品贸易的繁荣;有利于统一市场的形成;有利于加强各地的经济联系;有利于提升政府的公信力,加强中央集权。

(3)结合所学知识中央集权制度是与小农经济相适应的政治制度;符合中国历史发展趋势,影响后世,奠定古代中国政治的基本格局;根据材料“它既有助于打破民族间的隔阂和地区间的分裂割据状态,”可分析出它有效维护和巩固了国家统一;根据材料“又有助于每个民族内部和不同民族之间的政治凝聚力的形成。这是中国各地区、各民族有如百川归海、日益统一的政治基础。”可分析出有助于中华民族凝聚力的形成,有利于中华文明的延续。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.秦统一六国后在地方上推行

A.三公制

B.分封制

C.郡县制

D.行省制

2.秦始皇首创的制度是

A.宗法制 B.宰相制度 C.郡县官僚制 D.皇帝制度

3.关于秦朝中央集权制度的表述不正确的是( )

A.是维护封建经济基础的需要

B.皇权至上是这一制度的核心

C.对中国历史发展产生了深刻影响

D.是导致秦朝迅速灭亡的主要原因

4.公元前212年,秦始皇命蒙恬修筑了从咸阳直通北边九原的直道,“长千八百里”,这项措施

A.加速国家统一的进程 B.加强北疆与内地的联系

C.确立了中央集权制度 D.导致了北方匈奴的灭亡

5.秦统一后,在地方彻底废除分封制,将战国时已经形成的郡县制在全国推广,设立郡、县两级行政机构。其主要官员如何产生?

A.世袭 B.地方推举 C.考试 D.中央任免

6.《史记·秦始皇本纪》记载:“三十五年(公元前212年),除道,道九原(今包头市九原区),抵云阳(今陕西淳化县),堑山堙谷,直通之。”这一举措

A.加强北部边防 B.使“西南夷”地区开始进入中原统一政权的版图

C.是岭南地区归入中央王朝管辖的开端 D.突出了秦始皇至高无上的地位

7.下列对中国古代分封制和郡县制的比较分析表述最为恰当的是

A.都属于地方管理制度,但最高长官的出任方式不同

B.都没有突出最高统治者的中心地位,弱化了最高统治者的权力

C.都淡化了血缘宗族色彩,长官都由最高统治者任免

D.都适应了统治的需要,有利于中央对地方的有效控制

8.秦始皇被明代思想家李贽誉为“千古一帝”,还有人认为“中国之政,得秦皇而后行”。秦始皇得此评价的主要原因是

A.用郡县制取代分封制 B.实施分割相权的制度

C.建立了大一统的中央集权国家 D.创立皇帝制度和郡县制

9.王莽认为,"设庐井八家,一夫一妇田百亩,什一而税,则国给民富而颂声作",而秦"坏圣制,废井田……强者规田以千数"。在王莽看来

A.实行土地私有促进国给民富

B.秦朝灭亡缘于土地兼并加剧

C.秦废井田导致贫富差距拉大

D.分户经营能激发生产积极性

10.中国历史由封建时代进入了帝国时代,华夏大地上出现了东至大海,西至青藏高原边缘,南至岭南,北至河套、阴山、辽东的辽阔国家。在这一历史进程中

A.文景之治奠定了基础 B.秦始皇做出了巨大贡献

C.封建社会走向了衰落 D.儒学成为主流意识形态

11.根据下表材料,可以得出的结论是

评价 出处

“明法度,定律令,皆以始皇起。” 《史记·李斯列传》

“并吞战国,海内为一,功齐三代。” 《汉书·主父偃传》

“秦之所以革之者,其为制,公之大者也。” 《封建论》

“始皇帝,自是千古一帝也。” 《藏书》

A.秦始皇实现了对地方的控制 B.秦始皇进行法律和制度变革

C.秦建立起皇权至上的皇帝制 D.秦建立的功业得到高度评价

12.有学者认为,秦朝的第一个改变是为统治者设计了一个新制度,成为“大一统”所需的一种能够超越地域联系的制度和价值观,这种制度和价值观的绝对权威是半人半神的统治者。这种制度的特点是( )

A.等级森严 B.皇权至上 C.垂直管理 D.分工明显

13.秦灭六国后,拆毁战国时期各国所建城郭,决通雍阻河川的堤防,消除六国地区的关隘险阻等。这些措施旨在

A.实现对地方的有效控制 B.消除民族差异

C.防止六国旧贵族的复辟 D.弱化君主专制权力

14.下列官员中,最有可能被秦始皇当作心腹的是

A.丞相

B.太尉

C.御史大夫

D.卫尉

15.交通的发展促进了国家的政治、经济和文化进步。以下为某朝代交通状况图,对其解读正确的是( )

①驰道更加有利于中央以文书推行行政管理 ②五尺道便于中原与西南地区经济文化交流

③直道直接沟通了该朝都城与草原丝绸之路 ④构成以洛阳为中心遍布全国的驿路交通网

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

二、材料分析题

16.读下列两幅秦统一前后时期的形势图,回答下面的问题。

(1)依据地图结合所学知识概括秦统一的条件。

(2)秦统一后如此广阔的疆域,应该采取什么样的方式来管理呢?在政治、经济、文化、军事、交通、社会管理等方面的措施有哪些?

17.阅读材料,回答问题

中央集权制度作为古代中国政治制度的突出特色,对中国历史产生了深远影响。

材料一 ……郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋……分之为郡,分之为县,俾才可长民者皆居民上,以尽其才,而治民之纪,亦何为而非天下之公乎?……故秦、汉以降,天子孤立无辅,祚不永于商、周……郡县者,非天子之利也,国祚所以不长也;而为天下计(利)(则)害不如封建之滋也多矣。……

——(清)王夫之《读通鉴论卷一》

材料二 特别值得注意的,是《工律》中这样的内容:"为器同物者,其小大、短长、广亦必等。"即使在官营手工业系统,这样讲究标准化的要求,也是值得重视的。《工律》还规定,县和工室由官府有关机构校正其衡器的权、斗桶和升,至少每年应当校正1次。

——张岂之主编《中国历史o秦汉魏晋南北朝卷》

材料三 两千多年来,不管王朝如何更迭,不管哪个民族掌握政权,这种政治制度和统治形式都一直延续下来。它既有助于打破民族间的隔阂和地区间的分裂割据状态,又有助于每个民族内部和不同民族之间的政治凝聚力的形成。这是中国各地区、各民族有如百川归海、日益统一的政治基础。

——张岂之《中国文明史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析"郡县之制"的历史作用及其"垂二千年而弗能改矣"的根本原因。

(2)根据材料二,概括秦朝统一度量衡的措施,并结合所学知识分析其积极作用。

(3)综上,谈谈你对中央集权制度的认识。

参考答案:

1.C

【详解】本题考查郡县制,结合所学知识可知,秦朝在地方推行郡县制,加强了中央集权,故C正确;三公制属于秦朝中央官制,故A排除;分封制是周代制度,故B排除;行省制是元朝地方制度,故D排除。

2.D

【详解】结合所学知识可知,皇帝制度是秦始皇首创,D正确;ABC在秦统一之前就已经出现,排除。故选D。

3.D

【详解】试题分析:秦朝中央集权制度包括皇帝制度、三公九卿制和郡县制。皇权至上是皇帝制度的核心,B正确;A是秦朝建立中央集权的目的;C是秦中央集权制度的影响;D表述有错误,导致秦朝迅速灭亡的原因是秦朝的暴政,因此本题选择D选项。

考点:中国古代的政治制度·秦中央集权制度的形成·秦中央集权的内容

4.B

【详解】结合所学知识可知,秦始皇命蒙恬修筑了从威阳直通北边九原的直道的做法,加强了北疆与内地的联系,有利于国家的统一,B正确;公元前221年秦朝完成统一,A排除;C与材料无关,排除;匈奴灭亡的说法不符合史实,D排除。故选B。

5.D

【详解】根据所学知识可知郡县制的官员由中央任命,故选D项;秦朝的官员非世袭,排除A项;秦朝的选官方式为“以法为教、以吏为师”,B项排除;科举制以考试选官,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】从材料中“九原”、“云阳”判断是对北方交通的修建,这一结果导致秦朝加强了北方边防,A项正确;开辟“五尺道”并任命官吏使“西南夷”地区开始进入中原统一政权的版图,排除B项;岭南地区与材料中的地点不符,排除C项;材料与秦始皇的地位无关,排除D项。故选A项。

7.A

【详解】结合所学知识可知,分封制和郡县制都是中国古代重要的地方行政区划,但是分封制下的长官是世袭的,郡县制下的长官由中央政府任免,A正确;郡县制加强了最高统治者的权力,B排除;郡县制下的官员由中央任免,C排除;D仅适用于郡县制,排除。故选A。

8.C

【详解】材料“千古一帝……中国之政得秦皇而后行”并结合所学可知,秦始皇确立了以“皇帝制和郡县制”为内容的专制主义中央集权制度并为后世所沿用,C项正确;郡县制是秦朝中央集权制度内容之一,因此不是主要原因,排除A项;据所学可知,秦始皇设置丞相掌握行政权而没有分割相权,排除C项;郡县制出现是在春秋战国而非秦朝,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】材料中王莽的意思是说实行土地公有制有利于国给民富,而秦朝实行土地私有导致“强者规田以千数”。说明王莽认为秦废井田导致贫富差距拉大,C正确;王莽认为土地公有制有利于国给民富,A错误;材料没有分析秦朝灭亡的原因,B错误;材料说明的是公有制导致国给民富,而不是说明分户经营能激发生产积极性,D错误。

10.B

【详解】根据材料“中国历史由封建时代进入了帝国时代”“东至大海,西至青藏高原边缘,南至岭南,北至河套、阴山、辽东”等信息,结合所学可知,秦始皇统一六国,用郡县制取代分封制,建立起东至大海、西至陇西、南至岭南、北到长城一带的大一统帝国,这一期间秦始皇作出了巨大贡献,B项正确;材料反映的是秦朝,而文景之治是汉朝的治世局面,排除A项;秦朝是中国第一个统一的多民族的封建王朝,处于中国封建社会初期,排除C项;材料反映的是秦朝,而儒学成为主流意识形态是在汉武帝时期,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】据表格信息可以看出,这些内容都是对秦始皇和秦朝统一的赞誉,说明秦建立的功业得到高度评价,故选D;材料并不能说明秦始皇实现了对地方的控制,排除A;秦始皇实行法治,但并没有说明他进行了法律和制度的变革,排除B;材料中没有涉及皇帝制度,排除C。

12.B

【详解】根据材料“秦朝的第一个改变是为统治者设计了一个新制度,成为‘大一统’所需的一种能够超越地域联系的制度和价值观,这种制度和价值观的绝对权威是半人半神的统治者。”并结合所学可知这种半人半神的统治者指的是皇帝制度,皇帝制度的特点是皇权至上,B项正确;等级森严是分封制和宗法制的特点,并非皇帝制度的特点,排除A项;郡县制实现了中央对地方的垂直管理,与皇帝制度无关,排除C项;分工明显与皇帝制度无关,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】根据材料结合所学知识可知,秦灭六国后,采取的这些措施额主要目的是消除地方割据的屏障,实现对地方的有效控制,A项正确;这些措施有助于民族融合,但并不是主要目的,“消除”说法不准确,排除B项;这些措施主要是便于对地方的统一管理,秦朝通过官僚政治打破了贵族的政治垄断,排除C项;这些措施主要是为了加强中央集权,且有助于强化君主专制,排除D项。故选A项。

14.C

【详解】结合所学知识可之,御史大夫负责监察百官,其本质是皇帝的爪牙和耳目,故其最有可能被秦始皇当作心腹,故选C。丞相帮助皇帝处理政务,是百官之首,对皇权有一定的制约,不可能成为心腹,排除A;太尉主管军事,皇帝不可能放心,排除B;卫尉,为九卿之一,为统率卫士守卫宫禁之官,级别上和职能上都不如御史大夫贴切,排除D。

【点睛】本题学生只需要结合三公九卿具体的职能进行分析即可,当然题目要求是“最有可能”,故还要对选项进行筛选,选出最佳答案。

15.A

【详解】由图示信息可知这是秦朝交通状况图,结合所学知识,驰道更加有利于中央以文书推行行政管理说法正确,①正确;五尺道是云南与蜀的重要商道,因此,五尺道便于中原与西南地区经济文化交流,说法正确,②正确;直道没有直接沟通秦朝都城与草原丝绸之路,因为丝绸之路是汉武帝时期开辟的,排除③;秦朝的道路网是以咸阳为中心的,遍布全国,并且不完全是驿路交通网,排除④。因此解读正确的是①②,A项正确;排除B项、C项、D项。故选A项。

16.(1)条件:地理位置优越;秦国通过商鞅变法实现了国富兵强;百姓希望实现统一;分裂局面不利于社会经济发展;秦国统治者励精图治,选贤任能。

(2)管理方式:郡县制。举措:建立专制主义中央集权制度、实行重农抑商政策、焚书坑儒、修直道和驰道、实行什伍连坐制度。

【详解】(1)条件:根据材料可以看出,秦国地理位置优越;根据所学知识可知,秦国通过商鞅变法实现了国富兵强;根据所学知识可知,当时战争不断,百姓希望实现统一;根据所学知识可知,分裂局面不利于社会经济发展;从主观角度分析,秦国统治者励精图治,选贤任能。

(2)管理方式:根据所学知识可知,秦朝实行郡县制。举措:根据所学知识可知,秦朝在政治上建立专制主义中央集权制度、经济上实行重农抑商政策、文化上实行焚书坑儒、交通方面修直道和驰道、社会管理方面采取实行什伍连坐制度。

17.(1)历史作用:形成中央垂直管理地方;有利于社会安定;以官僚政治取代贵族政治;克服了分封制的弊端,有利于加强中央集权。根本原因:适应了小农经济发展的需要。

(2)措施:对器物有标准化的要求;政府机构对衡器要定期校正。作用:有利于公平交易;促进商品贸易的繁荣;有利于统一市场的形成;有利于加强各地的经济联系;有利于提升政府的公信力,加强中央集权。

(3)中央集权制度是与小农经济相适应的政治制度;符合中国历史发展趋势,影响后世,奠定古代中国政治的基本格局;它有效维护和巩固了国家统一;有助于中华民族凝聚力的形成,有利于中华文明的延续。

【详解】(1)历史作用:结合所学知识郡县制形成中央垂直管理地方;根据材料“合古今上下皆安之,势之所趋”可知,有利于社会安定;根据材料“而治民之纪,亦何为而非天下之公乎?”结合所学知识可知,以官僚政治取代贵族政治;根据材料“故秦、汉以降,天子孤立无辅,祚不永于商、周……郡县者,非天子之利也,国祚所以不长也;”可分析出克服了分封制的弊端,有利于加强中央集权。根本原因:结合所学知识根本原因是适应了小农经济发展的需要。

(2)措施:根据材料“为器同物者,其小大、短长、广亦必等。”可分析出对器物有标准化的要求;根据材料“《工律》还规定,县和工室由官府有关机构校正其衡器的权、斗桶和升,至少每年应当校正1次。”可知政府机构对衡器要定期校正。作用:结合材料及所学知识有利于公平交易;促进商品贸易的繁荣;有利于统一市场的形成;有利于加强各地的经济联系;有利于提升政府的公信力,加强中央集权。

(3)结合所学知识中央集权制度是与小农经济相适应的政治制度;符合中国历史发展趋势,影响后世,奠定古代中国政治的基本格局;根据材料“它既有助于打破民族间的隔阂和地区间的分裂割据状态,”可分析出它有效维护和巩固了国家统一;根据材料“又有助于每个民族内部和不同民族之间的政治凝聚力的形成。这是中国各地区、各民族有如百川归海、日益统一的政治基础。”可分析出有助于中华民族凝聚力的形成,有利于中华文明的延续。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进