4.2.2等差数列的前n项和 第2课时说课 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 4.2.2等差数列的前n项和 第2课时说课 课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 251.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-29 21:07:18 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

4.2.2 等差数列的前n项和公式

(第2课时)

人教A版2019 选择性必修第二册

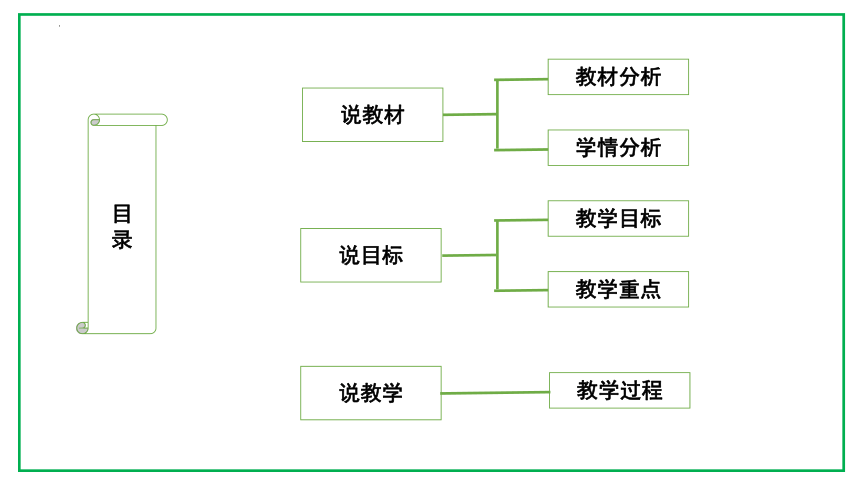

目

录

教材分析

学情分析

教学目标

教学过程

教学重点

说教材

说目标

说教学

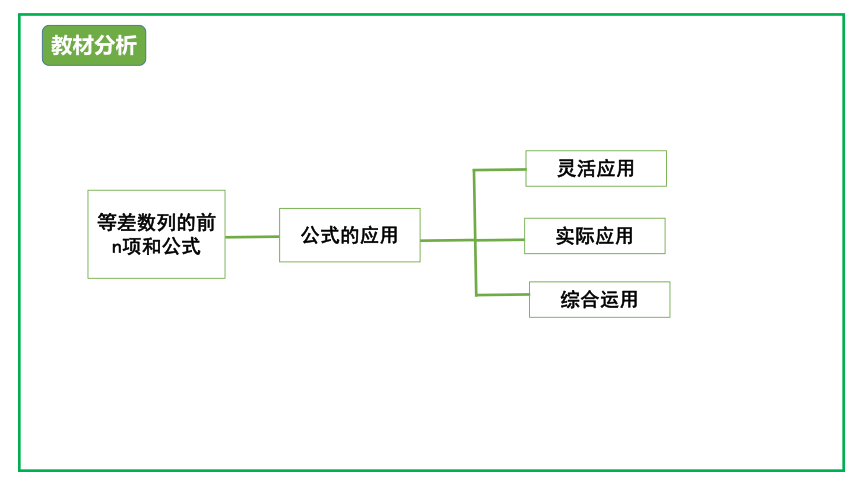

公式的应用

等差数列的前n项和公式

灵活应用

实际应用

综合运用

内容解析

1.内容的本质

运算方法是本单元内容的一条认知主线

2.知识的上下位关系

承上启下是本单元内容的一个显著特点

3.内容蕴含的数学思想和方法

思想方法是本单元内容的又一认知主线

4.内容的育人价值

文化育人是本单元内容的又一个显著特点

认知基础

等差数列前n项和公式的应用,其认知基础是等差数列的定义、性质、等差数列前n项和公式等.

认知困难

在具体的问题情境中,特别是在具有数学史料和实际应用的问题情境下,运用等差数列的前n项和公式解决相应的问题.

1.掌握等差数列前n项和公式,学生灵活选择等差数列前n项和公式.

2.能较熟练运用等差数列前n项和公式解决一些简单的数学问题和实际问题,提升数学建模素养.

3.通过具体情境活动,体会化归与转化、分类与整合和数形结合等思想方法,逐步养成科学严谨的学习态度,提高代数推理的能力.

教学重点

教学难点

等差数列的前n项和公式的应用

综合与灵活运用等差数列的前n项和公式

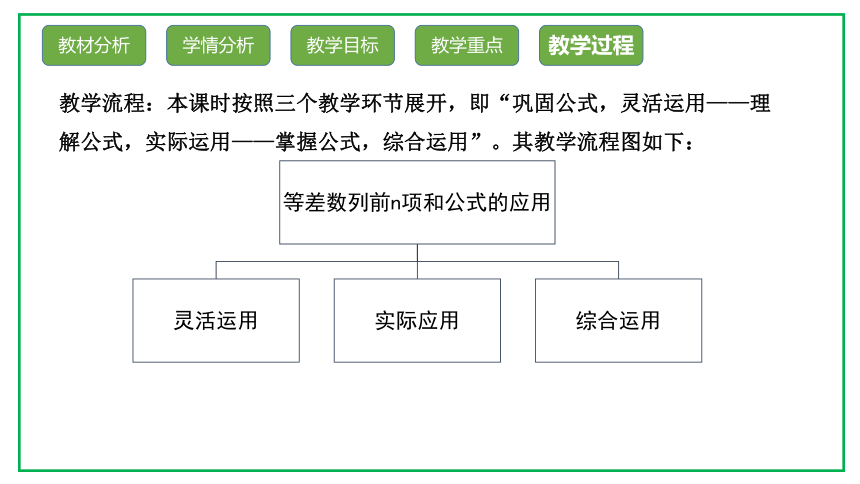

教学流程:本课时按照三个教学环节展开,即“巩固公式,灵活运用——理解公式,实际运用——掌握公式,综合运用”。其教学流程图如下:

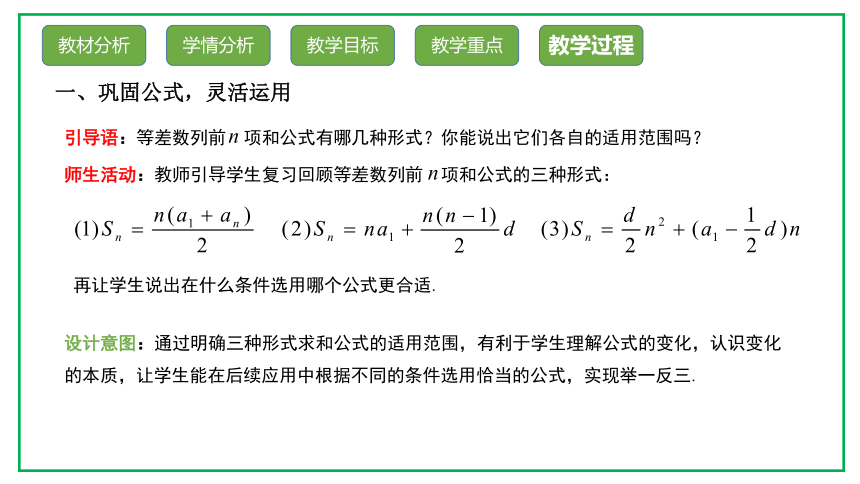

一、巩固公式,灵活运用

设计意图:通过明确三种形式求和公式的适用范围,有利于学生理解公式的变化,认识变化的本质,让学生能在后续应用中根据不同的条件选用恰当的公式,实现举一反三.

引导语:等差数列前 项和公式有哪几种形式?你能说出它们各自的适用范围吗?

师生活动:教师引导学生复习回顾等差数列前 项和公式的三种形式:

再让学生说出在什么条件选用哪个公式更合适.

一、巩固公式,灵活运用

例1:设 是等差数列 的前 项和.

若 ,求 的值;

师生活动:教师先让学生分组合作讨论,再让学生分组展示交流.

对于该问,引导学生尝试多种解题思路,如基本量法、待定系数法、性质应用法等,灵活选用前 项和公式的不同形式进行分析、求解和探究.

设计意图:让学生尝试一题多解,加深学生对等差数列前 项和公式的理解,提升灵活应用公式解决问题的能力和学生的数学运算素养.

.

二、理解公式,实际运用

例2(教科书第23页例8):某校新建一个报告厅,要求容纳800个座位,报告厅共有20排座位,从第2排起后一排都比前一排多2个座位,问第1排应安排多少个座位.

师生活动:教师引导学生分析,将实际问题转化成等差数列的求和问题,即该报告厅从第1排到第20排的座位数依次构成一个公差为2的等差数列 ,从而由 ,即可求得该等差数列的首项 ,也就是第1排的座位数.

二、理解公式,实际运用

变式探究1:《张丘建算经》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有这样一个问题:“今有女善织,日益攻疾.初日织五尺,今一月织九匹三丈,问日益几何?”其意思为:“有个女子织布,每天比前一天多织相同量的布.第一天织五尺,一个月(按30天计)共织390尺,问:每天多织多少布?”.已知1匹=4丈,1丈=10尺,计算该女子每天多织的布为多少尺?

师生活动:教师引导学生将该数学史问题转化成等差数列的求和问题,即该女子每天织布的数量从第1天起依次构成一个首项为5的等差数列 ,从而利用前30项的和 ,即可求出该数列的公差,也就是该女子每天多织的布.

设计意图:通过让学生解决现实世界和数学史中的“实际问题”,让学生体会用等差数列的前n项和公式解决实际问题的基本思路和方法.

二、理解公式,实际运用

追问:从例2及变式探究中,你能总结一下建立数列模型解决实际问题的基本步骤吗?

师生活动:教师引导学生归纳建立数列模型的基本步骤.

设计意图:让学生进一步体会建立数列模型解决实际问题的思想方法,发展数学建模素养.

是否符合实际

解决数学问题

化归与转化

抽象概括推广

现实问题情境

求解数列模型

建立数列模型

检验数列模型

三、掌握公式,综合运用

师生活动:教师引导学生分析,学生独立选用两种方法解题,并进行展示交流.

例3(教科书第23页例9):已知等差数列 的前 项和为 ,若 ,公差 ,则 是否存在最大值?若存在,求 的最大值及取得最大值时 的值;若不存在,请说明理由.

思路1:利用数列的单调性.由 可知 是递减数列,且存在正整数 ,使得当 时, , 递减;这样就把求 的最大值转化为求 的所有正数项的和.

思路2:利用数列与二次函数的关系.等差数列的前 项和公式可写成

所以当 时, 可以看成二次函数 当 时的函数值.

三、掌握公式,综合运用

追问:当 时, 有最大值吗?你能利用函数思想,研究一下更一般的等差数列前 项和的最大(小)值问题吗?

师生活动:教师引导学生将两种解法拓展到一般情形,并归纳出如下结论:

(1) 是否存在最大值,可利用公式(3),结合数列的图象得出结论;

(2)如果 有最大值,对应的项数 是一个还是两个值,关键要看数列 中是否有一项为0.若有,则使得 取得最大值的 有两个值;否则, 只有一个值.

利用同样的思想方法,可以研究当公差 时,等差数列 的最小值问题.

设计意图:通过综合运用求和公式和函数的思想方法解决问题,探讨等差数列单调性与其最值的关系,进一步强化等差数列的前 项和与一元二次函数的联系,提高学生对数列与函数的共性与差异的认识.

三、掌握公式,综合运用

变式探究2:数列 的前 项和为 ,其中 为常数,且 任取若干组 ,在电子表格中计算 的值,观察数列 的特点,研究它是怎样的一个数列,并证明你的结论.

师生活动:教师让学生采用分组的方式动手操作实验.

第1组:选择 的情形,如: ,

第2组:选择 的情形,

利用电子表格计算出

A B C D

1 1 3 3

2 2 8 5

3 0 15 7

4 24 9

5 35 11

追问1:在上述操作过程中得到的数列分别是什么数列?

三、掌握公式,综合运用

师生活动:教师引导学生就不同的 的值,对表格中的数据进行观察,形成猜想,得出结论:

(1)当 时,数列 是以 为公差, 为首项的等差数列;

(2)当 时,数列 是从第2项起后续各项组成一个等差数列.

追问2:通过上述探究,你能得出更一般的结论吗?

三、掌握公式,综合运用

师生活动:教师引导学生借助电子表格,通过分组实验,得到如下结论:

(1)一个数列是等差数列的充要条件是它的前 项和是关于 的缺少常数项的二次式

,且 ;

(2)如果一个数列的前 项和公式是关于 的常数项不为0的二次式

那么这个数列从第2项起后续各项组成一个等差数列,且

设计意图:设计用电子表格进行探究活动有两个目的,一是让学生能从数的角度进一步认识等差数列前 项和公式的函数特征,加深理解求和公式与通项公式的关系;二是为信息技术工具在数列研究中的应用提供方法.

教科书第24页练习1-5题.

四、课堂练习

师生活动:学生独立解答完成,教师引导学生交流,师生互动补充完善

设计意图:检验学生对等差数列前 项和公式的了解、理解和掌握情况.

五、课堂小结

教师引导学生回顾本节课的学习内容,并回答下列问题:

(1)我们是如何探讨等差数列前 项和公式的应用的?

(2)你能归纳一下问题的基本类型和解决问题的思想方法吗

师生活动:先让学生独立思考,然后请学生回答,教师适时点评并补充完善.

六、作业布置

设计意图:考查学生运用等差数列的前 项和公式解决问题的能力.

1、必做练习:教科书习题4.2第1、3、6、7、8、9、11题.

2、选做练习:设 为等差数列 的前 项和,已知

(1)若 ,求 的通项公式;

(2)若 ,求使得 的 的取值范围.

谢 谢

4.2.2 等差数列的前n项和公式

(第2课时)

人教A版2019 选择性必修第二册

目

录

教材分析

学情分析

教学目标

教学过程

教学重点

说教材

说目标

说教学

公式的应用

等差数列的前n项和公式

灵活应用

实际应用

综合运用

内容解析

1.内容的本质

运算方法是本单元内容的一条认知主线

2.知识的上下位关系

承上启下是本单元内容的一个显著特点

3.内容蕴含的数学思想和方法

思想方法是本单元内容的又一认知主线

4.内容的育人价值

文化育人是本单元内容的又一个显著特点

认知基础

等差数列前n项和公式的应用,其认知基础是等差数列的定义、性质、等差数列前n项和公式等.

认知困难

在具体的问题情境中,特别是在具有数学史料和实际应用的问题情境下,运用等差数列的前n项和公式解决相应的问题.

1.掌握等差数列前n项和公式,学生灵活选择等差数列前n项和公式.

2.能较熟练运用等差数列前n项和公式解决一些简单的数学问题和实际问题,提升数学建模素养.

3.通过具体情境活动,体会化归与转化、分类与整合和数形结合等思想方法,逐步养成科学严谨的学习态度,提高代数推理的能力.

教学重点

教学难点

等差数列的前n项和公式的应用

综合与灵活运用等差数列的前n项和公式

教学流程:本课时按照三个教学环节展开,即“巩固公式,灵活运用——理解公式,实际运用——掌握公式,综合运用”。其教学流程图如下:

一、巩固公式,灵活运用

设计意图:通过明确三种形式求和公式的适用范围,有利于学生理解公式的变化,认识变化的本质,让学生能在后续应用中根据不同的条件选用恰当的公式,实现举一反三.

引导语:等差数列前 项和公式有哪几种形式?你能说出它们各自的适用范围吗?

师生活动:教师引导学生复习回顾等差数列前 项和公式的三种形式:

再让学生说出在什么条件选用哪个公式更合适.

一、巩固公式,灵活运用

例1:设 是等差数列 的前 项和.

若 ,求 的值;

师生活动:教师先让学生分组合作讨论,再让学生分组展示交流.

对于该问,引导学生尝试多种解题思路,如基本量法、待定系数法、性质应用法等,灵活选用前 项和公式的不同形式进行分析、求解和探究.

设计意图:让学生尝试一题多解,加深学生对等差数列前 项和公式的理解,提升灵活应用公式解决问题的能力和学生的数学运算素养.

.

二、理解公式,实际运用

例2(教科书第23页例8):某校新建一个报告厅,要求容纳800个座位,报告厅共有20排座位,从第2排起后一排都比前一排多2个座位,问第1排应安排多少个座位.

师生活动:教师引导学生分析,将实际问题转化成等差数列的求和问题,即该报告厅从第1排到第20排的座位数依次构成一个公差为2的等差数列 ,从而由 ,即可求得该等差数列的首项 ,也就是第1排的座位数.

二、理解公式,实际运用

变式探究1:《张丘建算经》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有这样一个问题:“今有女善织,日益攻疾.初日织五尺,今一月织九匹三丈,问日益几何?”其意思为:“有个女子织布,每天比前一天多织相同量的布.第一天织五尺,一个月(按30天计)共织390尺,问:每天多织多少布?”.已知1匹=4丈,1丈=10尺,计算该女子每天多织的布为多少尺?

师生活动:教师引导学生将该数学史问题转化成等差数列的求和问题,即该女子每天织布的数量从第1天起依次构成一个首项为5的等差数列 ,从而利用前30项的和 ,即可求出该数列的公差,也就是该女子每天多织的布.

设计意图:通过让学生解决现实世界和数学史中的“实际问题”,让学生体会用等差数列的前n项和公式解决实际问题的基本思路和方法.

二、理解公式,实际运用

追问:从例2及变式探究中,你能总结一下建立数列模型解决实际问题的基本步骤吗?

师生活动:教师引导学生归纳建立数列模型的基本步骤.

设计意图:让学生进一步体会建立数列模型解决实际问题的思想方法,发展数学建模素养.

是否符合实际

解决数学问题

化归与转化

抽象概括推广

现实问题情境

求解数列模型

建立数列模型

检验数列模型

三、掌握公式,综合运用

师生活动:教师引导学生分析,学生独立选用两种方法解题,并进行展示交流.

例3(教科书第23页例9):已知等差数列 的前 项和为 ,若 ,公差 ,则 是否存在最大值?若存在,求 的最大值及取得最大值时 的值;若不存在,请说明理由.

思路1:利用数列的单调性.由 可知 是递减数列,且存在正整数 ,使得当 时, , 递减;这样就把求 的最大值转化为求 的所有正数项的和.

思路2:利用数列与二次函数的关系.等差数列的前 项和公式可写成

所以当 时, 可以看成二次函数 当 时的函数值.

三、掌握公式,综合运用

追问:当 时, 有最大值吗?你能利用函数思想,研究一下更一般的等差数列前 项和的最大(小)值问题吗?

师生活动:教师引导学生将两种解法拓展到一般情形,并归纳出如下结论:

(1) 是否存在最大值,可利用公式(3),结合数列的图象得出结论;

(2)如果 有最大值,对应的项数 是一个还是两个值,关键要看数列 中是否有一项为0.若有,则使得 取得最大值的 有两个值;否则, 只有一个值.

利用同样的思想方法,可以研究当公差 时,等差数列 的最小值问题.

设计意图:通过综合运用求和公式和函数的思想方法解决问题,探讨等差数列单调性与其最值的关系,进一步强化等差数列的前 项和与一元二次函数的联系,提高学生对数列与函数的共性与差异的认识.

三、掌握公式,综合运用

变式探究2:数列 的前 项和为 ,其中 为常数,且 任取若干组 ,在电子表格中计算 的值,观察数列 的特点,研究它是怎样的一个数列,并证明你的结论.

师生活动:教师让学生采用分组的方式动手操作实验.

第1组:选择 的情形,如: ,

第2组:选择 的情形,

利用电子表格计算出

A B C D

1 1 3 3

2 2 8 5

3 0 15 7

4 24 9

5 35 11

追问1:在上述操作过程中得到的数列分别是什么数列?

三、掌握公式,综合运用

师生活动:教师引导学生就不同的 的值,对表格中的数据进行观察,形成猜想,得出结论:

(1)当 时,数列 是以 为公差, 为首项的等差数列;

(2)当 时,数列 是从第2项起后续各项组成一个等差数列.

追问2:通过上述探究,你能得出更一般的结论吗?

三、掌握公式,综合运用

师生活动:教师引导学生借助电子表格,通过分组实验,得到如下结论:

(1)一个数列是等差数列的充要条件是它的前 项和是关于 的缺少常数项的二次式

,且 ;

(2)如果一个数列的前 项和公式是关于 的常数项不为0的二次式

那么这个数列从第2项起后续各项组成一个等差数列,且

设计意图:设计用电子表格进行探究活动有两个目的,一是让学生能从数的角度进一步认识等差数列前 项和公式的函数特征,加深理解求和公式与通项公式的关系;二是为信息技术工具在数列研究中的应用提供方法.

教科书第24页练习1-5题.

四、课堂练习

师生活动:学生独立解答完成,教师引导学生交流,师生互动补充完善

设计意图:检验学生对等差数列前 项和公式的了解、理解和掌握情况.

五、课堂小结

教师引导学生回顾本节课的学习内容,并回答下列问题:

(1)我们是如何探讨等差数列前 项和公式的应用的?

(2)你能归纳一下问题的基本类型和解决问题的思想方法吗

师生活动:先让学生独立思考,然后请学生回答,教师适时点评并补充完善.

六、作业布置

设计意图:考查学生运用等差数列的前 项和公式解决问题的能力.

1、必做练习:教科书习题4.2第1、3、6、7、8、9、11题.

2、选做练习:设 为等差数列 的前 项和,已知

(1)若 ,求 的通项公式;

(2)若 ,求使得 的 的取值范围.

谢 谢