第4课《中古时期的亚洲》同步练习 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册(含答案)

文档属性

| 名称 | 第4课《中古时期的亚洲》同步练习 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-30 11:16:22 | ||

图片预览

文档简介

部编版高中历史必修下第4课《中古时期的亚洲》同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.据学者统计,中古时期的阿拉伯地理古籍中记载并描述过许多中国的城市,其中最常提到的是杭州、广州、泉州和扬州等,最常提到的中国物产是黄金、白银、丝绸、瓷器等。从这些记载可推知,中古时期阿拉伯人( )

A.成为东西文化交流的桥梁 B.擅长于海上贸易活动

C.从陆路贸易转向海上贸易 D.善于吸收各地的文化

2.7世纪中期,日本在全国范围内将贵族奴隶主的私有土地一律收归国家所有,变为公地王土,部民转化为王民,国家赐给大夫以上官僚贵族以一定数量的土地和人口,称为“食封(俸禄)”。这一做法( )

①仿效了唐朝的统治方式 ②仿行了中国的分封制度

③促进了中央集权制的建立 ④打击了幕府的政治势力

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

3.公元7世纪日本革新派以唐制为榜样一步一步实施改革,把国家改造成为集权国家。由此说明这场改革使日本( )

A.走上封建化道路 B.开启近代化道路 C.废除封建农奴制 D.建立起幕府统治

4.《天方夜谭》其中一个故事描述道:巴格达城的穷脚夫帮一个妙龄女郎在一个基督徒开办的商店里购买了一个金币的橄榄,又来到一家水果店,买了叙利亚苹果、土耳其榅桲、阿曼梅子、大马色睡莲、伊拉克密胡瓜、埃及柠檬、撒尔他尼橙子,还买了伊朗、阿富汗等地特产和亚历山大的蜡烛、香水等手工业品。这反映了该地( )

A.融合了东西方的文化遗产 B.沟通世界贸易中的重要作用

C.基督教文化特征比较明显 D.经济联系是文化交流的桥梁

5.奥斯曼帝国认为被征服地区的统治者,只要对奥斯曼帝国的苏丹宣誓效忠,接受某种附府,就可以继续维持自己的贵族身份,甚至可以管理原来的领地。在奥斯曼征服其他地区的过程中,无论是军事精英还是宗教精英,通常都会不带歧视地被纳入奥斯曼人的管理体制中。这反映出奥斯曼帝国( )

A.政教合一的管理模式 B.文化具有强大的生命力

C.政治体制极具包容性 D.因俗而治的民族政策

6.从8世纪中叶起,阿拉伯历史上出现了规模空前的翻译运动,所译书籍涵盖古希腊的科学和哲学,波斯的文学,印度的数学、天文学等。据此可知,这场翻译运动( )

A.丰富了阿拉伯文化的内涵 B.侧重自然科学的研究

C.以翻译古希腊典籍为主导 D.旨在融合东西方文化

7.1906年10月,伊朗第一届议会开幕,同年12月颁布宪法。宪法规定:宗教法院和世俗法院并存;伊斯兰教什叶派为国教;内务大臣由穆斯林担任,由五名高级僧侣组成的“法律草案委员会”负责用伊斯兰教精神审查议会通过的法案。据此可知,当时的伊朗( )

A.宗教力量开始削弱 B.驱逐了殖民势力

C.封建主义遭到打击 D.世俗化程度较低

8.李氏朝鲜时期,朝鲜文臣卞季良主张削除《高丽史》中“诏”“朕”等尊称,以维护明朝天子的一尊地位;朝鲜学者李珥认为“以小事大,君臣之分已定。”这体现了当时的朝鲜( )

A.王朝更替残酷 B.崇尚君民共治

C.宗藩体制脆弱 D.深受儒学影响

9.958年,高丽将儒学经典列为考试科目,考试倾向于词章之学。高丽成宗是高丽君王中最重视儒学的君王,他在987年下诏:“自昔结绳既往、画卦以来,北辰御极之君,南面经邦之主,莫不习五常而设教,资六籍以取规。”材料说明高丽实行

A.科举制 B.察举制 C.三省六部制 D.以儒家治国

10.新罗统一后,为了限制土地兼并,扩大税源,于722年改革土地制度。国家对16岁以上的良民男女授予一定数量的土地,分为口分田和永业田两种。前者限本人终身使用,不得买卖或转让,后者可由子孙继承传世。该制度借鉴了隋唐时期的

A.科举制 B.中央集权制 C.均田制 D.两税法

11.“白昼逝去了,伊斯兰教的医学和科学却反射出古希腊文化太阳的光芒,它像一轮明月,照亮了欧洲中世纪漆黑的夜晚。”材料意在强调阿拉伯文化

A.创造了自己独特的文化面貌 B.在多个领域都取得了突出成就

C.继承和融合了东西方的文化遗产 D.一定程度上为文艺复兴提供条件

12.古印度法律诉讼制度规定,证人证言出现分歧时,采用多数人的证言。如果人数相当,倾向于道德高尚的人;如果道德都很高尚,则采用最为高贵的婆罗门证言。这说明古印度法律诉讼

A.强调司法公正 B.深受社会制度影响

C.以事实为依据 D.坚持法律平等原则

13.十字军东征以后,大量阿拉伯文著作被翻译成拉丁文、西班牙文、希伯来文等,欧洲由此重新发现了大希船学术著作,进而掀起一个研究古典文化的热潮,这形成阿拉伯文化西传的热湖。由此可见,古代阿拉伯文化

A.民族特色十分明显 B.是希腊文明的源头

C.影响欧洲思想解放 D.贯通了东西方文明

14.九世纪初,阿拔斯王朝的哈里发鼓励并组织对希腊古典哲学的大规模翻译活动,“智慧之城”巴格达拥有一大批专门的翻译人才。大约771年,一位印度学者将一篇数学论文带到巴格达,其中包括从0到9等十个数字,后来这篇论文被译成阿拉伯文。阿拉伯人发现印度数字的优点,在帝国境内推广应用。公元712年,阿拉伯人在占领撒马尔罕时从中国人那里学会了造纸技术。公元794年,阿拉伯人在巴格达建立了第一座造纸作坊。以上材料

A.推动了阿拉伯帝国文化的勃兴 B.意在搭建东西文明交流的桥梁

C.促进了近代自然科学的诞生 D.体现了阿拉伯帝国扩张的本性

15.英国某史家指出:当国家不断扩大,并开始统治大量人口之后,它们可以被称为帝国。在世界古代史上,曾出现过一些著名的帝国,如下图所示。它们都

①曾拥有过地跨欧亚非三大洲的疆域②促进了东西方经济联系和文化交流

③建立了完善的官僚体系和法律体系④控制了商路并对过境商品征收重税

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 随着穆斯林的向东扩张,阿拉伯人建立起横跨欧、亚、非的大帝国、阿拔斯王朝初期,哈里发大权独揽,各行省听命于中央.在帝国政府中,外族虽可参与,但穆斯林与异教徒之间地位仍有较大差异.阿拉伯人不仅大力经营东方商道,从唐朝引进大宗商品及火器、造纸技术,而且大量吸收各地文化,翻译和保存了很多古代文献。王朝后期,帝国采用了选募士兵的方法,使突厥军人势力渐渐崛起.突厥将军跋扈,任意拥废君王,哈里发如同傀儡,各省总督也纷纷割据自立。

——摘编自许倬云《万古江河》

材料二 唐朝建立后,立即着手进行统一全国的战争。在魏晋以来民族大融合的基础上,唐实行开明的民族政策,唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”羁縻政策的推行,推动了中华民族大家庭的团结巩固。随着对外关系的发展,唐政府也吸纳了不少外国人供职,外来宗教也大量涌入中国,但受尊崇的仍是道教和佛教,唐玄宗喜立边功,用募兵制取代府兵制,使得边防重镇军事实力迅速增强。安史之乱后,为弥补财政亏空,唐朝对税收体制做出重大调整,一定程度上加强了唐中央的经济力量。

——摘编自朱绍侯、齐涛主编《中国古代史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括阿拔斯王朝与唐朝在国家治理上的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析唐朝国家治理对中国历史的意义。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 一般认为,文化的共性通常由语言、价值观、体制、宗教和祖先等方面体现出来。亚洲东部的中国、朝鲜半岛、日本的历史文化有许多共同的地方,突出表现在汉字文化、儒家思想、律令制度、大乘佛教四个方面。这些共同点的基础是汉字文化,因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。“人们用祖先、宗教、语言、历史、价值、习俗和体制来界定自己。”所以相当一部分人把东亚的中、朝(包括现在朝鲜和韩国)日、越称做“汉字文化圈”。

材料二 中、朝两国因地理环境及其历史发展形成了相近的君主专制政体。在中国,自秦汉实行“天下之事无大小皆决于上”,形成了中央集权的君主专制制度。而朝鲜在中国的影响下,早在李朝之前1200多年,就已是中央集权制社会。如三国时期的新罗,受唐朝影响,在地方实行郡县制,以加强中央集权统治,并最终统一朝鲜半岛。日本虽然在推古朝时期(公元593-622年)圣德太子崇尚中国的礼治而推行大化革新,实施“公地公民”制,确立中央集权制度,但是,其政治体制、经济制度与中、朝两国有很大不同。

——以上材料均摘编自吴祖鲲、商学君《东亚文化格局:演变与应变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中古时期东亚文化格局的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明古代朝鲜、日本两国历史发展的异同点。

18.文明的对望与交流

材料一 古代中西亚地区,关于中国,流传着桃花石(taugast,有人认为是拓跋的音译)的传说。桃花石是一座著名的城市,距被称为突厥的人的地区约2400公里,桃花石的首领被称为“太上”,它在希腊文中的字面意思是“天子”。他们从事贸易方面具有极大的规模和便利,使他们掌握了大量的金银。桃花石以一条大江为界。从前,这条江将隔岸遥遥相望的两大政权分隔开了。其中一个政权尚黑衣,另一个尚红衣。到了相当于摩里士皇帝(拜占庭君主,582-602年在位)的统治时期,那些穿黑衣者越过了大江,向那些穿红衣者发动了战争,他们成为胜利者并建立了自己的霸业。在桃花石,随处可见产丝的蚕虫,色彩斑斓。桃花石人在驯养这类小动物上颇具技艺,并竟相为之。

——摘编自陈志强《拜占庭帝国通史》等

材料二

阿拉伯帝国的阿巴斯王朝(750- 1058)在该地(巴格达)创建由翻译局、图书馆和科学院等机构组成的智慧宫,完成大量古希腊典籍的翻译、保存和研究工作。

医学家伊本·西那( 980-1037)吸收该地(古希腊)哲学思想和古罗马盖伦的医学理论。其著作《医典》的切脉部分受到中国《脉经》影响。《 医典》译成拉丁文后,直到16世纪都是欧洲大学医学教科书。

《一千零一夜》以该地(巴格达)故事为蓝本,增加印度、希腊、埃及及各种东方民间故事,其叙事结构和内容影响《十日谈》等近代欧洲著作。

天文学家白塔尼( 858-929)在希腊天文学理论基础上长期观测,纠正了该地学者托勒密的若干错误。所著《萨比天文历表》后传入欧洲,曾被哥白尼等科学家多次引用。

数学家伊本·穆萨( 800-847 )将此地(古印度)的数宇和计数法引介到阿拉伯世界。 12世纪时,10个数字符号传到欧洲,被称为“阿拉伯教字”。

(1)结合所学,推测材料反映的古代中国的任意两则史实,你如何看待这则传说。

(2)依据图文材料并结合所学,提炼两个视角,简述阿拉伯帝国对世界文化交流和发展的贡献。分析阿拉伯帝国在世界文化史上发挥重要作用的原因。

参考答案:

1.B

【详解】中古时期的阿拉伯地理古籍中最常提到杭州、广州、泉州和扬州等城市,杭州、广州、泉州和扬州是中国的海港城市,因此,从这些记载可推知,中古时期阿拉伯人擅长于海上贸易活动,B项正确;材料无法体现阿拉伯人与西方的交流,排除A项;材料无法体现中古时期阿拉伯人从陆路贸易转向海上贸易,排除C项;材料不能反映中古时期阿拉伯人善于吸收各地的文化,排除D项。故选B项。

2.B

【详解】根据材料“7世纪中期,日本在全国范围内将贵族奴隶主的私有土地一律收归国家所有,变为公地王土,部民转化为王民,国家赐给大夫以上官僚贵族以一定数量的土地和人口”可知,反映的是日本大化改新时期的历史信息,日本仿照唐朝制度推行改革,唐朝当时实行均田制、官僚政治,①项正确;日本在大化改新时期建立的是中央集权体制,并非分封制,②项错误;“将贵族奴隶主的私有土地一律收归国家所有”“部民转化为王民”打击了贵族奴隶主对经济和人口的控制,从而促进了中央集权制的建立,③项正确;幕府政治是12世纪末在日本逐渐建立的,④项错误;B项正确,排除ACD项。故选B项。

3.A

【详解】公元7世纪日本革新派以唐制为榜样进行了大化改新,建立了中央集权国家,是日本过渡到了封建社会,A项正确;1868年日本明治维新开启了日本近代化道路,排除B项;C项不符合日本史实,排除C项;12 世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府,日本进入幕府政治时期,排除D项。故选A项。

4.B

【详解】根据材料“买了叙利亚苹果、土耳其榅桲、阿曼梅子、大马色睡莲、伊拉克密胡瓜、埃及柠檬、撒尔他尼橙子,还买了伊朗、阿富汗等地特产和亚历山大的蜡烛、香水等手工业品”,可知巴格达地区经济繁荣,有大量的来自亚欧非三洲的商品,B项正确;材料未体现“文化遗产”,排除A项;材料只是说是基督徒开办的商店,但没有涉及到基督教文化,排除C项;材料没有体现“文化交流”,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】奥斯曼帝国政府的这种统治策略体现出其政治体制具有极强的包容性,所以能够在不同民族、宗教、文化地区维持如此长时间的统治地位,C项正确。政教合一在材料中没有体现,排除A项;奥斯曼人的文化并未强加到被征服地区,也没有说明被征服地区被同化,无从体现文化极强的生命力,排除B项;材料中并未体现民族政策,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】阿拉伯帝国翻译了古希腊、波斯的相关知识,这种翻译活动有助于推动东西方文化的融合,丰富阿拉伯文化的内涵,A项正确;通过材料信息可以看出,侧重点是自然科学,排除B项;通过材料无法看出古希腊典籍在翻译运动中的地位,排除C项;D项是客观影响而非主观目的,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】据材料可知,伊朗宪法规定宗教法院与世俗法院并存,伊斯兰教什叶派为国教,内务官员由穆斯林担任,法律也由伊斯兰教精神审查委员会审议,这表明当时伊朗宗教的势力依然强大,世俗化程度较低,D项正确;材料信息不能表明当时伊朗宗教力量开始削弱,排除A项;材料未出现殖民势力的信息,排除B项;材料信息反映的是宗教力量依然强大,而不是封建势力遭到打击,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】依据材料“朝鲜文臣卞季良主张削除《高丽史》中‘诏’‘朕’等尊称,以维护明朝天子的一尊地位;朝鲜学者李珥认为‘以小事大,君臣之分已定’”可知,李氏朝鲜时期强调社会等级秩序,这体现了中国儒学对朝鲜的影响,D项正确;材料不能体现王朝更替残酷,排除A项;B项与“以维护明朝天子的一尊地位”、“以小事大,君臣之分已定”不符,排除B项;材料不能体现宗藩体制脆弱,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】依据材料“高丽将儒学经典列为考试科目”、“莫不习五常而设教,资六籍以取规”,结合所学知识,高丽王朝仿照唐朝制度,引入科举考试制度,考试内容以儒家经典为主,A项正确;材料涉及的是科举制,排除BC项;材料涉及的是考试内容以儒家为主要内容,排除D项。故选A项。

10.C

【详解】均田制是由北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度,部分土地在耕作一定年限后归其所有,部分土地在其死后还给官府。材料中提及的“国家对16岁以上的良民男女授予一定数量的土地,分为口分田和永业田两种。前者限本人终身使用,不得买卖或转让,后者可由子孙继承传世。”正是借鉴了隋唐时期的均田制的内容,C项正确;科举制属于选官制度与题干材料不符,排除A项;材料中未涉及中央集权制度,排除B项;两税法是每年分夏秋两季收税等,与材料无关,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】根据材料“伊斯兰教的医学和科学却反射出古希腊文化太阳的光芒,它像一轮明月,照亮了欧洲中世纪漆黑的夜晚”可知,伊斯兰教文化中呈现出的古希腊文化特征影响了中世纪,这意味着阿拉伯文化一定程度上为文艺复兴提供了条件,D项正确;材料不是强调阿拉伯文化的独特性以及成就,排除A、B项;材料强调的是阿拉伯文化对欧洲的影响而非强调阿拉伯文化对东西方文化的继承与融合,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】根据材料“证人证言出现分歧时......则采用最为高贵的婆罗门证言。”可知,当证人证言出现分歧时最后采用最为高贵的婆罗门证言,说明古印度法律诉讼深受社会制度影响,B项正确;由材料“则采用最为高贵的婆罗门证言。”可知司法缺乏公正,排除A项;材料体现不出以事实为依据,排除C项;由材料“则采用最为高贵的婆罗门证言。”可以看到没有坚持法律平等原则,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】根据所学知识可知十字军东征将来自的东方文化尤其是阿拉伯文明的文化带回了欧洲,并翻译成了各种文字,促进了欧洲的文化复兴,为文艺复兴的兴起奠定了思想基础,C项正确;材料强调的是古代阿拉伯文化对欧洲的影响,排除A项;古代阿拉伯翻译并保存了古希腊学术著作,并非古代阿拉伯文化影响古希腊文明,排除B项;材料未强调古代阿拉伯文化贯通东西方文明,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】根据材料中阿拉伯人对古典文化的翻译、对其他国家文化的学习并发展应用可以看出,阿拉伯人广泛学期其他国家文化,兼收并蓄,推动了阿拉伯文化的发展,A项正确;根据材料,可以看出阿拉伯人在不断学习其他国家文化,没有体现东西方文明的交流、近代自然科学的诞生,排除BC项;根据题意主要围绕文化方面,不涉及政治上的扩张,排除D项。故选A项。

15.A

【详解】根据所学,控制了商路并对过境商品征收重税是指奥斯曼帝国,④错误;罗马帝国有较完备的法律体系,③错误;①②都是这些帝 的共同点,A项正确,排除BCD项。故选A项。

16.(1)同:通过军事扩张拓展领土;实行集权统治;实行开放包容的文化政策;重视对外贸易;中后期均实行募兵制。(任三点)

异:阿拔斯王朝政教合一,唐朝则是皇权至上。

阿拔斯王朝实行区别对待的民族政策,唐朝对少数民族同等对待。

阿拔斯王朝官方信仰伊斯兰教,唐政府推行三教并行。

阿拔斯王朝在地方推行行省制度,唐朝地方既有州县制也有羁縻制度。(任三组)

(2)意义:扩大了疆域;强化了民族认同;促进了思想文化包容发展;完善了治国理政的基本模式(史实:三省六部制、科举制、唐律、两税法等)。

【详解】(1)同:根据材料一“随着穆斯林的向东扩张,阿拉伯人建立起横跨欧、亚、非的大帝国”、材料二“唐朝建立后,立即着手进行统一全国的战争”可得出,通过军事扩张拓展领土;根据材料一“哈里发大权独揽,各行省听命于中央.在帝国政府中”、材料二“一定程度上加强了唐中央的经济力量。”可得出,实行集权统治;根据材料一“而且大量吸收各地文化,翻译和保存了很多古代文献”、材料二“唐政府也吸纳了不少外国人供职,外来宗教也大量涌入中国”可得出,实行开放包容的文化政策;根据材料一“阿拉伯人不仅大力经营东方商道,从唐朝引进大宗商品及火器”并结合所学可得出,重视对外贸易;根据材料一“王朝后期,帝国采用了选募士兵的方法”、材料二“唐玄宗喜立边功,用募兵制取代府兵制”可得出,中后期均实行募兵制。异:根据材料一“阿拔斯王朝初期,哈里发大权独揽,各行省听命于中央,在帝国政府中,外族虽可参与”并结合所学可得出,阿拔斯王朝政教合一,唐朝则是皇权至上。根据材料一“但穆斯林与异教徒之间地位仍有较大差异”、材料二“唐实行开明的民族政策”可得出,阿拔斯王朝实行区别对待的民族政策,唐朝对少数民族同等对待。根据材料一“但穆斯林与异教徒之间地位仍有较大差异”、材料二“外来宗教也大量涌入中国,但受尊崇的仍是道教和佛教”可得出,阿拔斯王朝官方信仰伊斯兰教,唐政府推行三教并行。根据材料一“各省总督也纷纷割据自立”、材料二“羁縻政策的推行,推动了中华民族大家庭的团结巩固”并结合所学可得出,阿拔斯王朝在地方推行行省制度,唐朝地方既有州县制也有羁縻制度。

(2)意义:根据材料二“立即着手进行统一全国的战争”可得出,扩大了疆域;根据材料二“在魏晋以来民族大融合的基础上,唐实行开明的民族政策”可得出,强化了民族认同;根据材料二“外来宗教也大量涌入中国,但受尊崇的仍是道教和佛教”可得出,促进了思想文化包容发展;根据材料二“唐朝对税收体制做出重大调整”并结合所学可得出,完善了治国理政的基本模式(史实:三省六部制、科举制、唐律、两税法等)。

17.(1)特点:形成了以汉文化为主导的东亚文化圈;日本、朝鲜、越南等国深受中国文化的影响。

(2)同:都深受中国儒家文化的影响;政治上都进行了改革,推行中央集权制度;都经历了长期的分裂割据时期等。(其它言之有理亦可)

异:日本经历了较长的幕府统治时期,武士阶层地位突出;新罗最终统一期鲜半岛,并建立起专制主义中央集权制的国家。(其它言之有理亦可)

【详解】(1)特点:根据材料“所以相当一部分人把东亚的中、朝(包括现在朝鲜和韩国)日、越称做‘汉字文化圈’。”可分析出形成了以汉文化为主导的东亚文化圈;材料“这些共同点的基础是汉字文化,因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。”说明日本、朝鲜、越南等国深受中国文化的影响。

(2)同:根据材料“因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。”可分析出都深受中国儒家文化的影响;根据材料“中、朝两国因地理环境及其历史发展形成了相近的君主专制政体。”可分析出政治上都进行了改革,推行中央集权制度;根据材料“如三国时期的新罗,受唐朝影响,在地方实行郡县制,以加强中央集权统治,并最终统一朝鲜半岛。”可推断出都经历了长期的分裂割据时期等。异:结合所学知识,日本经历了较长的幕府统治时期,武士阶层地位突出;结合所学知识及材料“三国时期的新罗,受唐朝影响,在地方实行郡县制,以加强中央集权统治,并最终统一朝鲜半岛。”可分析出新罗最终统一期鲜半岛,并建立起专制主义中央集权制的国家。

18.(1)史实:中国的最高统治者为天子;589年隋军灭陈结束了南北分裂的局面(有学者认为北周灭北齐,亦可得分);中国存在从事育蚕产丝的手工业生产;沟通中外的丝绸之路贸易繁荣。

如何看待:这一史料说明了汉魏隋唐时期中西亚地区通过丝绸之路对中国有所了解,可用于研究中外交流的历史。由于路途遥远,联系不够充分,传闻不准确。若使用此材料,需进行辨析和互证的工作。

(2)示例:视角1:阿拉伯帝国促进东西方文化交流。数学家伊本·穆萨将印度数字和十进制写入自己的著作并传入欧洲,推动欧洲数学发展;阿拉伯人将中国的印刷术传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

视角2:言之有理即可原因:阿拉伯帝国疆域广阔,有利于其吸收被征服地区和毗邻地区的文化;阿拉伯人在亚、非、欧的广大地区从事海上和陆上贸易,古代的商路和贸易客观上促进文化交流与传播。阿拉伯政权对科学文化的重视。

【详解】(1)根据材料“有人认为是拓跋的音译”“天子”“这条江将隔岸遥遥相望的两大政权分隔开了”,可知“拓跋”是魏晋南北朝时期对鲜卑民族的称呼,材料中的政权因该处于南北朝时期,南方和北方政权被长江隔开,中国的最高统治者被称为“天子”,“那些穿黑衣者越过了大江,向那些穿红衣者发动了战争,他们成为胜利者并建立了自己的霸业”体现了隋灭陈,实现全国统一的史实,“随处可见产丝的蚕虫”说明当时的中国南方丝织业比较繁荣,甚至广泛传播到欧洲地区,体现了丝绸之路下东西方贸易的繁荣。传说属于口述史料,对史学研究有一定的参考价值,则两则传说对于研究魏晋隋唐时期的丝绸之路和政权变更具有参考价值,但是口述史料受到个人记忆、时间年代等多种因素的影响,主观色彩比较浓厚,需要借助实物史料和其他文献史料相互印证。

(2)根据图片信息,可知阿拉伯帝国恰好处于丝绸之路的中转站上,是连接欧亚非三洲的文化桥梁。阿拉伯人将印度发明的数字传播到世界各地,将中国的造纸术和指南针传入欧洲,促进了东西方文明之间的交流,大大扩展了人类文明的影响范围,同时阿拉伯人在对外扩张的过程中自身也非常重视对被征服地区闻名的吸收,使得阿拉伯文明具有鲜明的多样化色彩。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.据学者统计,中古时期的阿拉伯地理古籍中记载并描述过许多中国的城市,其中最常提到的是杭州、广州、泉州和扬州等,最常提到的中国物产是黄金、白银、丝绸、瓷器等。从这些记载可推知,中古时期阿拉伯人( )

A.成为东西文化交流的桥梁 B.擅长于海上贸易活动

C.从陆路贸易转向海上贸易 D.善于吸收各地的文化

2.7世纪中期,日本在全国范围内将贵族奴隶主的私有土地一律收归国家所有,变为公地王土,部民转化为王民,国家赐给大夫以上官僚贵族以一定数量的土地和人口,称为“食封(俸禄)”。这一做法( )

①仿效了唐朝的统治方式 ②仿行了中国的分封制度

③促进了中央集权制的建立 ④打击了幕府的政治势力

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

3.公元7世纪日本革新派以唐制为榜样一步一步实施改革,把国家改造成为集权国家。由此说明这场改革使日本( )

A.走上封建化道路 B.开启近代化道路 C.废除封建农奴制 D.建立起幕府统治

4.《天方夜谭》其中一个故事描述道:巴格达城的穷脚夫帮一个妙龄女郎在一个基督徒开办的商店里购买了一个金币的橄榄,又来到一家水果店,买了叙利亚苹果、土耳其榅桲、阿曼梅子、大马色睡莲、伊拉克密胡瓜、埃及柠檬、撒尔他尼橙子,还买了伊朗、阿富汗等地特产和亚历山大的蜡烛、香水等手工业品。这反映了该地( )

A.融合了东西方的文化遗产 B.沟通世界贸易中的重要作用

C.基督教文化特征比较明显 D.经济联系是文化交流的桥梁

5.奥斯曼帝国认为被征服地区的统治者,只要对奥斯曼帝国的苏丹宣誓效忠,接受某种附府,就可以继续维持自己的贵族身份,甚至可以管理原来的领地。在奥斯曼征服其他地区的过程中,无论是军事精英还是宗教精英,通常都会不带歧视地被纳入奥斯曼人的管理体制中。这反映出奥斯曼帝国( )

A.政教合一的管理模式 B.文化具有强大的生命力

C.政治体制极具包容性 D.因俗而治的民族政策

6.从8世纪中叶起,阿拉伯历史上出现了规模空前的翻译运动,所译书籍涵盖古希腊的科学和哲学,波斯的文学,印度的数学、天文学等。据此可知,这场翻译运动( )

A.丰富了阿拉伯文化的内涵 B.侧重自然科学的研究

C.以翻译古希腊典籍为主导 D.旨在融合东西方文化

7.1906年10月,伊朗第一届议会开幕,同年12月颁布宪法。宪法规定:宗教法院和世俗法院并存;伊斯兰教什叶派为国教;内务大臣由穆斯林担任,由五名高级僧侣组成的“法律草案委员会”负责用伊斯兰教精神审查议会通过的法案。据此可知,当时的伊朗( )

A.宗教力量开始削弱 B.驱逐了殖民势力

C.封建主义遭到打击 D.世俗化程度较低

8.李氏朝鲜时期,朝鲜文臣卞季良主张削除《高丽史》中“诏”“朕”等尊称,以维护明朝天子的一尊地位;朝鲜学者李珥认为“以小事大,君臣之分已定。”这体现了当时的朝鲜( )

A.王朝更替残酷 B.崇尚君民共治

C.宗藩体制脆弱 D.深受儒学影响

9.958年,高丽将儒学经典列为考试科目,考试倾向于词章之学。高丽成宗是高丽君王中最重视儒学的君王,他在987年下诏:“自昔结绳既往、画卦以来,北辰御极之君,南面经邦之主,莫不习五常而设教,资六籍以取规。”材料说明高丽实行

A.科举制 B.察举制 C.三省六部制 D.以儒家治国

10.新罗统一后,为了限制土地兼并,扩大税源,于722年改革土地制度。国家对16岁以上的良民男女授予一定数量的土地,分为口分田和永业田两种。前者限本人终身使用,不得买卖或转让,后者可由子孙继承传世。该制度借鉴了隋唐时期的

A.科举制 B.中央集权制 C.均田制 D.两税法

11.“白昼逝去了,伊斯兰教的医学和科学却反射出古希腊文化太阳的光芒,它像一轮明月,照亮了欧洲中世纪漆黑的夜晚。”材料意在强调阿拉伯文化

A.创造了自己独特的文化面貌 B.在多个领域都取得了突出成就

C.继承和融合了东西方的文化遗产 D.一定程度上为文艺复兴提供条件

12.古印度法律诉讼制度规定,证人证言出现分歧时,采用多数人的证言。如果人数相当,倾向于道德高尚的人;如果道德都很高尚,则采用最为高贵的婆罗门证言。这说明古印度法律诉讼

A.强调司法公正 B.深受社会制度影响

C.以事实为依据 D.坚持法律平等原则

13.十字军东征以后,大量阿拉伯文著作被翻译成拉丁文、西班牙文、希伯来文等,欧洲由此重新发现了大希船学术著作,进而掀起一个研究古典文化的热潮,这形成阿拉伯文化西传的热湖。由此可见,古代阿拉伯文化

A.民族特色十分明显 B.是希腊文明的源头

C.影响欧洲思想解放 D.贯通了东西方文明

14.九世纪初,阿拔斯王朝的哈里发鼓励并组织对希腊古典哲学的大规模翻译活动,“智慧之城”巴格达拥有一大批专门的翻译人才。大约771年,一位印度学者将一篇数学论文带到巴格达,其中包括从0到9等十个数字,后来这篇论文被译成阿拉伯文。阿拉伯人发现印度数字的优点,在帝国境内推广应用。公元712年,阿拉伯人在占领撒马尔罕时从中国人那里学会了造纸技术。公元794年,阿拉伯人在巴格达建立了第一座造纸作坊。以上材料

A.推动了阿拉伯帝国文化的勃兴 B.意在搭建东西文明交流的桥梁

C.促进了近代自然科学的诞生 D.体现了阿拉伯帝国扩张的本性

15.英国某史家指出:当国家不断扩大,并开始统治大量人口之后,它们可以被称为帝国。在世界古代史上,曾出现过一些著名的帝国,如下图所示。它们都

①曾拥有过地跨欧亚非三大洲的疆域②促进了东西方经济联系和文化交流

③建立了完善的官僚体系和法律体系④控制了商路并对过境商品征收重税

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 随着穆斯林的向东扩张,阿拉伯人建立起横跨欧、亚、非的大帝国、阿拔斯王朝初期,哈里发大权独揽,各行省听命于中央.在帝国政府中,外族虽可参与,但穆斯林与异教徒之间地位仍有较大差异.阿拉伯人不仅大力经营东方商道,从唐朝引进大宗商品及火器、造纸技术,而且大量吸收各地文化,翻译和保存了很多古代文献。王朝后期,帝国采用了选募士兵的方法,使突厥军人势力渐渐崛起.突厥将军跋扈,任意拥废君王,哈里发如同傀儡,各省总督也纷纷割据自立。

——摘编自许倬云《万古江河》

材料二 唐朝建立后,立即着手进行统一全国的战争。在魏晋以来民族大融合的基础上,唐实行开明的民族政策,唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”羁縻政策的推行,推动了中华民族大家庭的团结巩固。随着对外关系的发展,唐政府也吸纳了不少外国人供职,外来宗教也大量涌入中国,但受尊崇的仍是道教和佛教,唐玄宗喜立边功,用募兵制取代府兵制,使得边防重镇军事实力迅速增强。安史之乱后,为弥补财政亏空,唐朝对税收体制做出重大调整,一定程度上加强了唐中央的经济力量。

——摘编自朱绍侯、齐涛主编《中国古代史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括阿拔斯王朝与唐朝在国家治理上的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析唐朝国家治理对中国历史的意义。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 一般认为,文化的共性通常由语言、价值观、体制、宗教和祖先等方面体现出来。亚洲东部的中国、朝鲜半岛、日本的历史文化有许多共同的地方,突出表现在汉字文化、儒家思想、律令制度、大乘佛教四个方面。这些共同点的基础是汉字文化,因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。“人们用祖先、宗教、语言、历史、价值、习俗和体制来界定自己。”所以相当一部分人把东亚的中、朝(包括现在朝鲜和韩国)日、越称做“汉字文化圈”。

材料二 中、朝两国因地理环境及其历史发展形成了相近的君主专制政体。在中国,自秦汉实行“天下之事无大小皆决于上”,形成了中央集权的君主专制制度。而朝鲜在中国的影响下,早在李朝之前1200多年,就已是中央集权制社会。如三国时期的新罗,受唐朝影响,在地方实行郡县制,以加强中央集权统治,并最终统一朝鲜半岛。日本虽然在推古朝时期(公元593-622年)圣德太子崇尚中国的礼治而推行大化革新,实施“公地公民”制,确立中央集权制度,但是,其政治体制、经济制度与中、朝两国有很大不同。

——以上材料均摘编自吴祖鲲、商学君《东亚文化格局:演变与应变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中古时期东亚文化格局的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明古代朝鲜、日本两国历史发展的异同点。

18.文明的对望与交流

材料一 古代中西亚地区,关于中国,流传着桃花石(taugast,有人认为是拓跋的音译)的传说。桃花石是一座著名的城市,距被称为突厥的人的地区约2400公里,桃花石的首领被称为“太上”,它在希腊文中的字面意思是“天子”。他们从事贸易方面具有极大的规模和便利,使他们掌握了大量的金银。桃花石以一条大江为界。从前,这条江将隔岸遥遥相望的两大政权分隔开了。其中一个政权尚黑衣,另一个尚红衣。到了相当于摩里士皇帝(拜占庭君主,582-602年在位)的统治时期,那些穿黑衣者越过了大江,向那些穿红衣者发动了战争,他们成为胜利者并建立了自己的霸业。在桃花石,随处可见产丝的蚕虫,色彩斑斓。桃花石人在驯养这类小动物上颇具技艺,并竟相为之。

——摘编自陈志强《拜占庭帝国通史》等

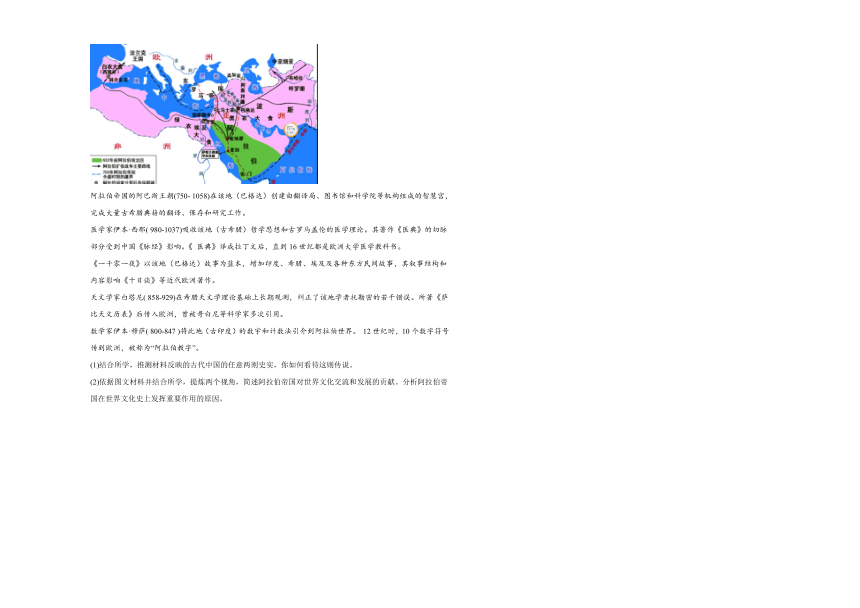

材料二

阿拉伯帝国的阿巴斯王朝(750- 1058)在该地(巴格达)创建由翻译局、图书馆和科学院等机构组成的智慧宫,完成大量古希腊典籍的翻译、保存和研究工作。

医学家伊本·西那( 980-1037)吸收该地(古希腊)哲学思想和古罗马盖伦的医学理论。其著作《医典》的切脉部分受到中国《脉经》影响。《 医典》译成拉丁文后,直到16世纪都是欧洲大学医学教科书。

《一千零一夜》以该地(巴格达)故事为蓝本,增加印度、希腊、埃及及各种东方民间故事,其叙事结构和内容影响《十日谈》等近代欧洲著作。

天文学家白塔尼( 858-929)在希腊天文学理论基础上长期观测,纠正了该地学者托勒密的若干错误。所著《萨比天文历表》后传入欧洲,曾被哥白尼等科学家多次引用。

数学家伊本·穆萨( 800-847 )将此地(古印度)的数宇和计数法引介到阿拉伯世界。 12世纪时,10个数字符号传到欧洲,被称为“阿拉伯教字”。

(1)结合所学,推测材料反映的古代中国的任意两则史实,你如何看待这则传说。

(2)依据图文材料并结合所学,提炼两个视角,简述阿拉伯帝国对世界文化交流和发展的贡献。分析阿拉伯帝国在世界文化史上发挥重要作用的原因。

参考答案:

1.B

【详解】中古时期的阿拉伯地理古籍中最常提到杭州、广州、泉州和扬州等城市,杭州、广州、泉州和扬州是中国的海港城市,因此,从这些记载可推知,中古时期阿拉伯人擅长于海上贸易活动,B项正确;材料无法体现阿拉伯人与西方的交流,排除A项;材料无法体现中古时期阿拉伯人从陆路贸易转向海上贸易,排除C项;材料不能反映中古时期阿拉伯人善于吸收各地的文化,排除D项。故选B项。

2.B

【详解】根据材料“7世纪中期,日本在全国范围内将贵族奴隶主的私有土地一律收归国家所有,变为公地王土,部民转化为王民,国家赐给大夫以上官僚贵族以一定数量的土地和人口”可知,反映的是日本大化改新时期的历史信息,日本仿照唐朝制度推行改革,唐朝当时实行均田制、官僚政治,①项正确;日本在大化改新时期建立的是中央集权体制,并非分封制,②项错误;“将贵族奴隶主的私有土地一律收归国家所有”“部民转化为王民”打击了贵族奴隶主对经济和人口的控制,从而促进了中央集权制的建立,③项正确;幕府政治是12世纪末在日本逐渐建立的,④项错误;B项正确,排除ACD项。故选B项。

3.A

【详解】公元7世纪日本革新派以唐制为榜样进行了大化改新,建立了中央集权国家,是日本过渡到了封建社会,A项正确;1868年日本明治维新开启了日本近代化道路,排除B项;C项不符合日本史实,排除C项;12 世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府,日本进入幕府政治时期,排除D项。故选A项。

4.B

【详解】根据材料“买了叙利亚苹果、土耳其榅桲、阿曼梅子、大马色睡莲、伊拉克密胡瓜、埃及柠檬、撒尔他尼橙子,还买了伊朗、阿富汗等地特产和亚历山大的蜡烛、香水等手工业品”,可知巴格达地区经济繁荣,有大量的来自亚欧非三洲的商品,B项正确;材料未体现“文化遗产”,排除A项;材料只是说是基督徒开办的商店,但没有涉及到基督教文化,排除C项;材料没有体现“文化交流”,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】奥斯曼帝国政府的这种统治策略体现出其政治体制具有极强的包容性,所以能够在不同民族、宗教、文化地区维持如此长时间的统治地位,C项正确。政教合一在材料中没有体现,排除A项;奥斯曼人的文化并未强加到被征服地区,也没有说明被征服地区被同化,无从体现文化极强的生命力,排除B项;材料中并未体现民族政策,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】阿拉伯帝国翻译了古希腊、波斯的相关知识,这种翻译活动有助于推动东西方文化的融合,丰富阿拉伯文化的内涵,A项正确;通过材料信息可以看出,侧重点是自然科学,排除B项;通过材料无法看出古希腊典籍在翻译运动中的地位,排除C项;D项是客观影响而非主观目的,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】据材料可知,伊朗宪法规定宗教法院与世俗法院并存,伊斯兰教什叶派为国教,内务官员由穆斯林担任,法律也由伊斯兰教精神审查委员会审议,这表明当时伊朗宗教的势力依然强大,世俗化程度较低,D项正确;材料信息不能表明当时伊朗宗教力量开始削弱,排除A项;材料未出现殖民势力的信息,排除B项;材料信息反映的是宗教力量依然强大,而不是封建势力遭到打击,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】依据材料“朝鲜文臣卞季良主张削除《高丽史》中‘诏’‘朕’等尊称,以维护明朝天子的一尊地位;朝鲜学者李珥认为‘以小事大,君臣之分已定’”可知,李氏朝鲜时期强调社会等级秩序,这体现了中国儒学对朝鲜的影响,D项正确;材料不能体现王朝更替残酷,排除A项;B项与“以维护明朝天子的一尊地位”、“以小事大,君臣之分已定”不符,排除B项;材料不能体现宗藩体制脆弱,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】依据材料“高丽将儒学经典列为考试科目”、“莫不习五常而设教,资六籍以取规”,结合所学知识,高丽王朝仿照唐朝制度,引入科举考试制度,考试内容以儒家经典为主,A项正确;材料涉及的是科举制,排除BC项;材料涉及的是考试内容以儒家为主要内容,排除D项。故选A项。

10.C

【详解】均田制是由北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度,部分土地在耕作一定年限后归其所有,部分土地在其死后还给官府。材料中提及的“国家对16岁以上的良民男女授予一定数量的土地,分为口分田和永业田两种。前者限本人终身使用,不得买卖或转让,后者可由子孙继承传世。”正是借鉴了隋唐时期的均田制的内容,C项正确;科举制属于选官制度与题干材料不符,排除A项;材料中未涉及中央集权制度,排除B项;两税法是每年分夏秋两季收税等,与材料无关,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】根据材料“伊斯兰教的医学和科学却反射出古希腊文化太阳的光芒,它像一轮明月,照亮了欧洲中世纪漆黑的夜晚”可知,伊斯兰教文化中呈现出的古希腊文化特征影响了中世纪,这意味着阿拉伯文化一定程度上为文艺复兴提供了条件,D项正确;材料不是强调阿拉伯文化的独特性以及成就,排除A、B项;材料强调的是阿拉伯文化对欧洲的影响而非强调阿拉伯文化对东西方文化的继承与融合,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】根据材料“证人证言出现分歧时......则采用最为高贵的婆罗门证言。”可知,当证人证言出现分歧时最后采用最为高贵的婆罗门证言,说明古印度法律诉讼深受社会制度影响,B项正确;由材料“则采用最为高贵的婆罗门证言。”可知司法缺乏公正,排除A项;材料体现不出以事实为依据,排除C项;由材料“则采用最为高贵的婆罗门证言。”可以看到没有坚持法律平等原则,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】根据所学知识可知十字军东征将来自的东方文化尤其是阿拉伯文明的文化带回了欧洲,并翻译成了各种文字,促进了欧洲的文化复兴,为文艺复兴的兴起奠定了思想基础,C项正确;材料强调的是古代阿拉伯文化对欧洲的影响,排除A项;古代阿拉伯翻译并保存了古希腊学术著作,并非古代阿拉伯文化影响古希腊文明,排除B项;材料未强调古代阿拉伯文化贯通东西方文明,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】根据材料中阿拉伯人对古典文化的翻译、对其他国家文化的学习并发展应用可以看出,阿拉伯人广泛学期其他国家文化,兼收并蓄,推动了阿拉伯文化的发展,A项正确;根据材料,可以看出阿拉伯人在不断学习其他国家文化,没有体现东西方文明的交流、近代自然科学的诞生,排除BC项;根据题意主要围绕文化方面,不涉及政治上的扩张,排除D项。故选A项。

15.A

【详解】根据所学,控制了商路并对过境商品征收重税是指奥斯曼帝国,④错误;罗马帝国有较完备的法律体系,③错误;①②都是这些帝 的共同点,A项正确,排除BCD项。故选A项。

16.(1)同:通过军事扩张拓展领土;实行集权统治;实行开放包容的文化政策;重视对外贸易;中后期均实行募兵制。(任三点)

异:阿拔斯王朝政教合一,唐朝则是皇权至上。

阿拔斯王朝实行区别对待的民族政策,唐朝对少数民族同等对待。

阿拔斯王朝官方信仰伊斯兰教,唐政府推行三教并行。

阿拔斯王朝在地方推行行省制度,唐朝地方既有州县制也有羁縻制度。(任三组)

(2)意义:扩大了疆域;强化了民族认同;促进了思想文化包容发展;完善了治国理政的基本模式(史实:三省六部制、科举制、唐律、两税法等)。

【详解】(1)同:根据材料一“随着穆斯林的向东扩张,阿拉伯人建立起横跨欧、亚、非的大帝国”、材料二“唐朝建立后,立即着手进行统一全国的战争”可得出,通过军事扩张拓展领土;根据材料一“哈里发大权独揽,各行省听命于中央.在帝国政府中”、材料二“一定程度上加强了唐中央的经济力量。”可得出,实行集权统治;根据材料一“而且大量吸收各地文化,翻译和保存了很多古代文献”、材料二“唐政府也吸纳了不少外国人供职,外来宗教也大量涌入中国”可得出,实行开放包容的文化政策;根据材料一“阿拉伯人不仅大力经营东方商道,从唐朝引进大宗商品及火器”并结合所学可得出,重视对外贸易;根据材料一“王朝后期,帝国采用了选募士兵的方法”、材料二“唐玄宗喜立边功,用募兵制取代府兵制”可得出,中后期均实行募兵制。异:根据材料一“阿拔斯王朝初期,哈里发大权独揽,各行省听命于中央,在帝国政府中,外族虽可参与”并结合所学可得出,阿拔斯王朝政教合一,唐朝则是皇权至上。根据材料一“但穆斯林与异教徒之间地位仍有较大差异”、材料二“唐实行开明的民族政策”可得出,阿拔斯王朝实行区别对待的民族政策,唐朝对少数民族同等对待。根据材料一“但穆斯林与异教徒之间地位仍有较大差异”、材料二“外来宗教也大量涌入中国,但受尊崇的仍是道教和佛教”可得出,阿拔斯王朝官方信仰伊斯兰教,唐政府推行三教并行。根据材料一“各省总督也纷纷割据自立”、材料二“羁縻政策的推行,推动了中华民族大家庭的团结巩固”并结合所学可得出,阿拔斯王朝在地方推行行省制度,唐朝地方既有州县制也有羁縻制度。

(2)意义:根据材料二“立即着手进行统一全国的战争”可得出,扩大了疆域;根据材料二“在魏晋以来民族大融合的基础上,唐实行开明的民族政策”可得出,强化了民族认同;根据材料二“外来宗教也大量涌入中国,但受尊崇的仍是道教和佛教”可得出,促进了思想文化包容发展;根据材料二“唐朝对税收体制做出重大调整”并结合所学可得出,完善了治国理政的基本模式(史实:三省六部制、科举制、唐律、两税法等)。

17.(1)特点:形成了以汉文化为主导的东亚文化圈;日本、朝鲜、越南等国深受中国文化的影响。

(2)同:都深受中国儒家文化的影响;政治上都进行了改革,推行中央集权制度;都经历了长期的分裂割据时期等。(其它言之有理亦可)

异:日本经历了较长的幕府统治时期,武士阶层地位突出;新罗最终统一期鲜半岛,并建立起专制主义中央集权制的国家。(其它言之有理亦可)

【详解】(1)特点:根据材料“所以相当一部分人把东亚的中、朝(包括现在朝鲜和韩国)日、越称做‘汉字文化圈’。”可分析出形成了以汉文化为主导的东亚文化圈;材料“这些共同点的基础是汉字文化,因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。”说明日本、朝鲜、越南等国深受中国文化的影响。

(2)同:根据材料“因为儒家思想、律令制度和大乘佛教都以汉字作为其信息的承载工具。”可分析出都深受中国儒家文化的影响;根据材料“中、朝两国因地理环境及其历史发展形成了相近的君主专制政体。”可分析出政治上都进行了改革,推行中央集权制度;根据材料“如三国时期的新罗,受唐朝影响,在地方实行郡县制,以加强中央集权统治,并最终统一朝鲜半岛。”可推断出都经历了长期的分裂割据时期等。异:结合所学知识,日本经历了较长的幕府统治时期,武士阶层地位突出;结合所学知识及材料“三国时期的新罗,受唐朝影响,在地方实行郡县制,以加强中央集权统治,并最终统一朝鲜半岛。”可分析出新罗最终统一期鲜半岛,并建立起专制主义中央集权制的国家。

18.(1)史实:中国的最高统治者为天子;589年隋军灭陈结束了南北分裂的局面(有学者认为北周灭北齐,亦可得分);中国存在从事育蚕产丝的手工业生产;沟通中外的丝绸之路贸易繁荣。

如何看待:这一史料说明了汉魏隋唐时期中西亚地区通过丝绸之路对中国有所了解,可用于研究中外交流的历史。由于路途遥远,联系不够充分,传闻不准确。若使用此材料,需进行辨析和互证的工作。

(2)示例:视角1:阿拉伯帝国促进东西方文化交流。数学家伊本·穆萨将印度数字和十进制写入自己的著作并传入欧洲,推动欧洲数学发展;阿拉伯人将中国的印刷术传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

视角2:言之有理即可原因:阿拉伯帝国疆域广阔,有利于其吸收被征服地区和毗邻地区的文化;阿拉伯人在亚、非、欧的广大地区从事海上和陆上贸易,古代的商路和贸易客观上促进文化交流与传播。阿拉伯政权对科学文化的重视。

【详解】(1)根据材料“有人认为是拓跋的音译”“天子”“这条江将隔岸遥遥相望的两大政权分隔开了”,可知“拓跋”是魏晋南北朝时期对鲜卑民族的称呼,材料中的政权因该处于南北朝时期,南方和北方政权被长江隔开,中国的最高统治者被称为“天子”,“那些穿黑衣者越过了大江,向那些穿红衣者发动了战争,他们成为胜利者并建立了自己的霸业”体现了隋灭陈,实现全国统一的史实,“随处可见产丝的蚕虫”说明当时的中国南方丝织业比较繁荣,甚至广泛传播到欧洲地区,体现了丝绸之路下东西方贸易的繁荣。传说属于口述史料,对史学研究有一定的参考价值,则两则传说对于研究魏晋隋唐时期的丝绸之路和政权变更具有参考价值,但是口述史料受到个人记忆、时间年代等多种因素的影响,主观色彩比较浓厚,需要借助实物史料和其他文献史料相互印证。

(2)根据图片信息,可知阿拉伯帝国恰好处于丝绸之路的中转站上,是连接欧亚非三洲的文化桥梁。阿拉伯人将印度发明的数字传播到世界各地,将中国的造纸术和指南针传入欧洲,促进了东西方文明之间的交流,大大扩展了人类文明的影响范围,同时阿拉伯人在对外扩张的过程中自身也非常重视对被征服地区闻名的吸收,使得阿拉伯文明具有鲜明的多样化色彩。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体