4.2.2等差数列的应用 第2课时 说课课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 4.2.2等差数列的应用 第2课时 说课课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-03-30 08:03:32 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第4课时 等差数列的应用

人教A版普通高中教科书数学选择性必修第二册 第四章《数列》 第二单元《等差数列》

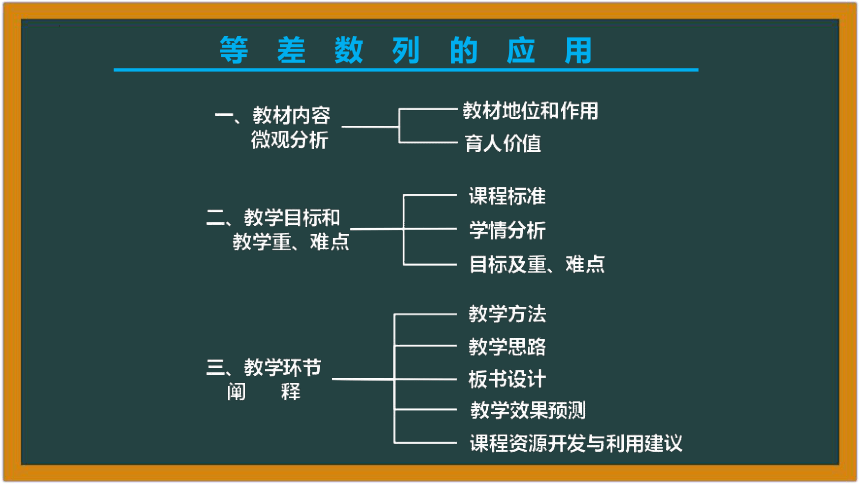

等差数列的应用

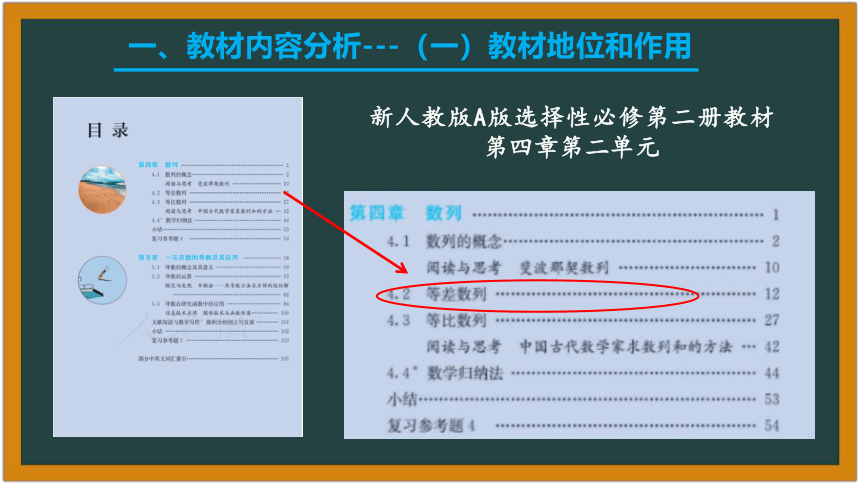

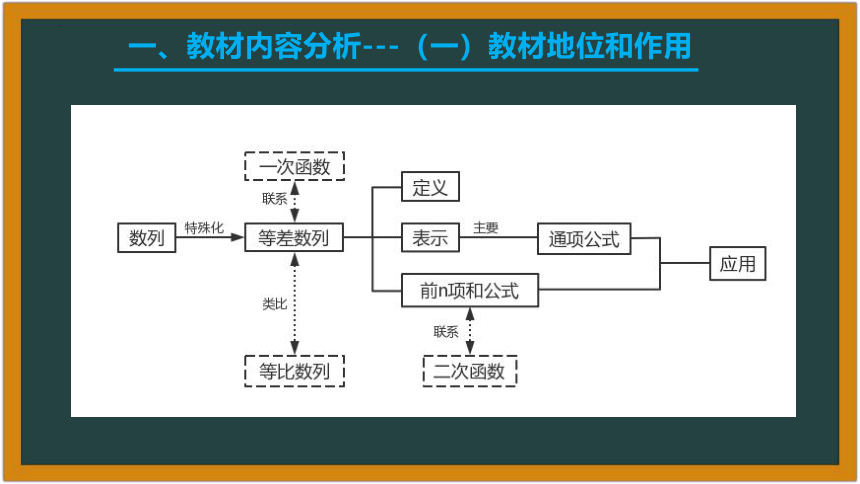

一、教材内容分析---(一)教材地位和作用

新人教版A版选择性必修第二册教材

第四章第二单元

一、教材内容分析---(一)教材地位和作用

一、教材内容分析---(二)育人价值

1.在本节课中习得的方法有助于等比数列的并列结合学习;

2.在探究等差数列前n项和公式与二次函数关系的过程中采用的观察、归纳、猜想、证明的思维方式可以迁移,帮助学生学会用数学的眼光看问题,从特殊到一般,抽象概括问题,形成数学模型,有助于发展学生数学抽象、推理、数学运算等核心素养;

3.公式的运用中涉及的函数思想、化归思想﹑分类思想,对培育数学建模、数学运算、逻辑推理等核心素养具备独特的育人价值.

二、教学目标分析---(一)课程标准

课程目标:

1.理解等差数列通项公式与前n项和公式的关系;

2.能在具体的问题情境重,发现数列的等差关系,并解决相应的问题。

二、教学目标分析---(二)学情分析

已有知识:函数的基本性质、等差数列的定义、通项公式及

其性质、等差数列的前n项和公式

探究方法:经历了研究函数的一般路径

能力水平:学生已经具备一定的抽象、推理、类比等能力

障碍分析:公式的灵活应用能力不足、从实际情境中建立数

学模型的能力还有待提升.

二、教学目标分析---(三)教学目标和重、难点

教学目标:

(1)通过观察与联系,能够说明等差数列前n项和公式的代数特征、解释等差数列的通项公式与前n项和公式的内在联系,体会转化与化归纳的数学思想;

(2)通过数学问题情境,探索等差数学前n项和公式与二次函数的共性与区别,能够从函数角度解决求数列前n项和的最值问题,感受数学的整体性,体会函数思想、数形结合等数学思想方法,发展学生逻辑推理和数学运算素养;

(3)能将实际问题提炼成等差数列模型,识别等差数列的基本量,利用通项公式和前n项和公式解决问题,进一步体会转化与化归、方程思想,培育学生数学建模素养。

教学重、难点:

教学重点:等差数列通项公式、前n项和公式的应用.

教学难点:(1)从实际情境中发现等差数列现象;

(2)等差数列前n项和与二次函数的联系.

二、教学目标分析---(三)教学目标和重、难点

三、教学分析---(一)教学分析

建构主义理论

诱思导学探究法

探究与发现、应用公式、方法归纳

三、教学分析---(二)学法分析

问题情境

知识、技能、核心素养

观察、探究、反思、交流

三、教学分析---(三)教学思路

环节一:复习导入

等差数列前n项和公式有哪几种形式?你能说出它们各自的使用范围吗?

设计意图:教师引导学生回顾等差数列前n项和公式的两种形式及适用范围,有利于学生理解公式变化,认识其本质,让学生能在后续应用中根据不同的条件选用恰当的公式。

公式1:

公式2:

三、教学分析---(三)教学思路

环节二:再探公式,构建联系

问题1:将公式(2)按项数n降幂排列,你有什么发现?

---(3)

当时,可以看作常数项为0的二次函数

追问1:从结构上看,公式(3)有什么特点?

①常数项为0;②具有的形式;③二次项系数的2倍等于公差;

④二次项系数和一次项系数之和等于首相.

三、教学分析---(三)教学思路

环节二:再探公式,构建联系

探究:如果数列{}的前项和为的结构,其中

、q 为常数,且,那么这个数列一定是等差数列吗?

追问2:当时,计算出的值,

你有什么发现?

猜想:当时,数列{}是等差数列;

三、教学分析---(三)教学思路

环节二:再探公式,构建联系

探究:如果数列{}的前项和为的结构,其中

、q 为常数,且,那么这个数列一定是等差数列吗?

追问2:当时,计算出的值,

你有什么发现?

猜想:

当时,数列{}从第二项起的后续各项组成一个等差数列.

三、教学分析---(三)教学思路

环节二:再探公式,构建联系

探究:如果数列{}的前项和为的结构,其中

、q 为常数,且,那么这个数列一定是等差数列吗?

追问4:你能证明你的猜想吗?

设计意图:本环节是本节课的一个难点.教师引导学生通过对公式进行变形,发现等差数列前n项和公式与二次函数的联系,得出其函数特征,体会数学的整体性,形成分析代数表达式的一般思路,发展学生数学抽象素养;对于探究部分,通过3个追问为引导,学生经历从特殊到一般,使学生形成合理猜想并能严谨证明,培养学生辩证看待问题的思维方式,提升 “四能”,发展逻辑推理素养.

三、教学分析---(三)教学思路

环节三:运用公式,巩固理解

例1.某校新建一个报告厅,要求容纳80个座位,报告厅共有20排

座位,从第二排起后一排都比前一排多两个座位.问第1排安排

多少个座位.

追问5:用数学方法解决实际问题的一般步骤是什么?

实际问题

数学问题

数学问题的解

实际问题的解

三、教学分析---(三)教学思路

环节三:运用公式,巩固理解

例1.某校新建一个报告厅,要求容纳80个座位,报告厅共有20排

座位,从第二排起后一排都比前一排多两个座位.问第1排安排

多少个座位.

追问5:用数学方法解决实际问题的一般步骤是什么?

实际问题

数学问题

数学问题的解

实际问题的解

三、教学分析---(三)教学思路

环节三:运用公式,巩固理解

追问6:从例1中,你能总结建立数列模型模型解决实际问题的基本步骤吗?

设计意图:对于例1及追问5、6,教师引导学生分析问题,发现实际问题中的等差关系,从而将实际问题转化为等差数列前n项和的问题,有利于促进学生灵活应用公式,体会建立数列模型解决实际问题的思想方法,发展数学建模素养.

三、教学分析---(三)教学思路

环节三:运用公式,巩固理解

例2 .已知一个等差数列{}的前项和为,若=10,公差,则是否存在最大值?若存在,求的最大值?若不存在,请说明理由.

追问7:你能利用函数思想,研究更一般的等差数列前n项和的最大(小)值吗?

设计意图:对于例2及追问7,引导学生分析并独立选用两种方法解题,然后进行展示交流,通过综合运用求和公式和函数的思想方法解决问题,探讨等差数列的单调性与最值的关系,进一步强化等差数列的前n项和公式与一元二次函数的联系,提高学生对数列与函数的异、同的认识.

三、教学分析---(三)教学思路

环节四:课堂练习,内化公式

教科书第24页练习第1,2,3,4

设计意图:学生独立解答,教师引导学生交流,师生互动补充完善,可检验学生对等差数列前n项和公式的掌握情况.

三、教学分析---(三)教学思路

环节五:课堂小结,反思升华

回顾本节课学习内容,回答下列问题:

(1)求等差数列前n项和最大(小)值的方法有哪些?

(2)如何将实际问题转化为数学问题?

(3)本节课你体会到哪些思想方法?

设计意图:过学生回顾、归纳、总结,培养学生学以致用的学习意识,领会解决问题的思想方法,积累运用公式的基本活动经验,落实数学抽象、数学运算、逻辑推理和数学建模等核心素养.

三、教学分析---(三)教学思路

环节六:分层作业,应用迁移

1.基础性作业

(1)必做题:教科书24-25页习题4.2第1、3、6、7、8题;

(2)选做题:教科书第24页练习第5题,第25页习题4.2第9题

2.拓展性作业

设是等差数列的前项和,已知.

(1)若,求的通向公式;

(2)若,求使得时的取值范围.

设计意图:基础性作业主要考查学生对等差数列前n项和公式的理解程度,以及能否运用等差数列的性质解决问题.拓展性作业主要考查学生运用等差数列的通向公式和前n项和公式解决问题的能力.

多媒体放映

等差数列的应用

三、教学分析---(四)板书设计

公式3:

一般情况:

联系

最值问题

数学建模

1.通过观察与发现,能够说明等差数列前n项和公式的代数特征,能够解释等差数列的通项公式与前n项和公式的内在联系,体会转化与化归纳的数学思想;

2.通过具体问题探究,经历从特殊到一般的学习过程,能够理解等差数列前n项和与二次函数的关系,并能从函数角度解决等差数列前n项和的最值问题,发展学生逻辑推理、数学运算等核心素养.

3.深刻体会将实际问题转化为数学问题,并用相应的数学知识解决问题,体会数学的应用广泛性,发展学生数学抽象素养.

三、教学分析---(五)教学效果预测

(1)注重培养学生的自主学习习惯

教师可在课前为学生准备导学案,使学生带着问题进行自主预习,逐步形成能学习、会学习、善学习的优良态势;

三、教学分析---(六)课程资源开发与利用建议

(2)注重联系,突出转化,强化对等差数列的整体认识

本单元以概念和公式为主,因此,在教学设计时不仅要注重概念公式的形成过程,更要注重公式之间的联系,注重公式与函数之间的联系,强化对等差数列的整体认识,体会数学的整体性.

(3)注重培育学生数学学科素养

每一个堂课都是发展学生核心素养的好契机。不论是从现实转化为数学、从特殊归纳为一般,或者是归纳小结形成知识框架等,都能发展学生数学抽象素养、逻辑推理、数学建模等核心素养;数学上大多数应用课都与运算有关,因此教科书设置了例题、练习和习题,教学时应引导学生注重依据定义和性质进行求解,发展学生数学运算素养.

三、教学分析---(六)课程资源开发与利用建议

谢谢!

第4课时 等差数列的应用

人教A版普通高中教科书数学选择性必修第二册 第四章《数列》 第二单元《等差数列》

等差数列的应用

一、教材内容分析---(一)教材地位和作用

新人教版A版选择性必修第二册教材

第四章第二单元

一、教材内容分析---(一)教材地位和作用

一、教材内容分析---(二)育人价值

1.在本节课中习得的方法有助于等比数列的并列结合学习;

2.在探究等差数列前n项和公式与二次函数关系的过程中采用的观察、归纳、猜想、证明的思维方式可以迁移,帮助学生学会用数学的眼光看问题,从特殊到一般,抽象概括问题,形成数学模型,有助于发展学生数学抽象、推理、数学运算等核心素养;

3.公式的运用中涉及的函数思想、化归思想﹑分类思想,对培育数学建模、数学运算、逻辑推理等核心素养具备独特的育人价值.

二、教学目标分析---(一)课程标准

课程目标:

1.理解等差数列通项公式与前n项和公式的关系;

2.能在具体的问题情境重,发现数列的等差关系,并解决相应的问题。

二、教学目标分析---(二)学情分析

已有知识:函数的基本性质、等差数列的定义、通项公式及

其性质、等差数列的前n项和公式

探究方法:经历了研究函数的一般路径

能力水平:学生已经具备一定的抽象、推理、类比等能力

障碍分析:公式的灵活应用能力不足、从实际情境中建立数

学模型的能力还有待提升.

二、教学目标分析---(三)教学目标和重、难点

教学目标:

(1)通过观察与联系,能够说明等差数列前n项和公式的代数特征、解释等差数列的通项公式与前n项和公式的内在联系,体会转化与化归纳的数学思想;

(2)通过数学问题情境,探索等差数学前n项和公式与二次函数的共性与区别,能够从函数角度解决求数列前n项和的最值问题,感受数学的整体性,体会函数思想、数形结合等数学思想方法,发展学生逻辑推理和数学运算素养;

(3)能将实际问题提炼成等差数列模型,识别等差数列的基本量,利用通项公式和前n项和公式解决问题,进一步体会转化与化归、方程思想,培育学生数学建模素养。

教学重、难点:

教学重点:等差数列通项公式、前n项和公式的应用.

教学难点:(1)从实际情境中发现等差数列现象;

(2)等差数列前n项和与二次函数的联系.

二、教学目标分析---(三)教学目标和重、难点

三、教学分析---(一)教学分析

建构主义理论

诱思导学探究法

探究与发现、应用公式、方法归纳

三、教学分析---(二)学法分析

问题情境

知识、技能、核心素养

观察、探究、反思、交流

三、教学分析---(三)教学思路

环节一:复习导入

等差数列前n项和公式有哪几种形式?你能说出它们各自的使用范围吗?

设计意图:教师引导学生回顾等差数列前n项和公式的两种形式及适用范围,有利于学生理解公式变化,认识其本质,让学生能在后续应用中根据不同的条件选用恰当的公式。

公式1:

公式2:

三、教学分析---(三)教学思路

环节二:再探公式,构建联系

问题1:将公式(2)按项数n降幂排列,你有什么发现?

---(3)

当时,可以看作常数项为0的二次函数

追问1:从结构上看,公式(3)有什么特点?

①常数项为0;②具有的形式;③二次项系数的2倍等于公差;

④二次项系数和一次项系数之和等于首相.

三、教学分析---(三)教学思路

环节二:再探公式,构建联系

探究:如果数列{}的前项和为的结构,其中

、q 为常数,且,那么这个数列一定是等差数列吗?

追问2:当时,计算出的值,

你有什么发现?

猜想:当时,数列{}是等差数列;

三、教学分析---(三)教学思路

环节二:再探公式,构建联系

探究:如果数列{}的前项和为的结构,其中

、q 为常数,且,那么这个数列一定是等差数列吗?

追问2:当时,计算出的值,

你有什么发现?

猜想:

当时,数列{}从第二项起的后续各项组成一个等差数列.

三、教学分析---(三)教学思路

环节二:再探公式,构建联系

探究:如果数列{}的前项和为的结构,其中

、q 为常数,且,那么这个数列一定是等差数列吗?

追问4:你能证明你的猜想吗?

设计意图:本环节是本节课的一个难点.教师引导学生通过对公式进行变形,发现等差数列前n项和公式与二次函数的联系,得出其函数特征,体会数学的整体性,形成分析代数表达式的一般思路,发展学生数学抽象素养;对于探究部分,通过3个追问为引导,学生经历从特殊到一般,使学生形成合理猜想并能严谨证明,培养学生辩证看待问题的思维方式,提升 “四能”,发展逻辑推理素养.

三、教学分析---(三)教学思路

环节三:运用公式,巩固理解

例1.某校新建一个报告厅,要求容纳80个座位,报告厅共有20排

座位,从第二排起后一排都比前一排多两个座位.问第1排安排

多少个座位.

追问5:用数学方法解决实际问题的一般步骤是什么?

实际问题

数学问题

数学问题的解

实际问题的解

三、教学分析---(三)教学思路

环节三:运用公式,巩固理解

例1.某校新建一个报告厅,要求容纳80个座位,报告厅共有20排

座位,从第二排起后一排都比前一排多两个座位.问第1排安排

多少个座位.

追问5:用数学方法解决实际问题的一般步骤是什么?

实际问题

数学问题

数学问题的解

实际问题的解

三、教学分析---(三)教学思路

环节三:运用公式,巩固理解

追问6:从例1中,你能总结建立数列模型模型解决实际问题的基本步骤吗?

设计意图:对于例1及追问5、6,教师引导学生分析问题,发现实际问题中的等差关系,从而将实际问题转化为等差数列前n项和的问题,有利于促进学生灵活应用公式,体会建立数列模型解决实际问题的思想方法,发展数学建模素养.

三、教学分析---(三)教学思路

环节三:运用公式,巩固理解

例2 .已知一个等差数列{}的前项和为,若=10,公差,则是否存在最大值?若存在,求的最大值?若不存在,请说明理由.

追问7:你能利用函数思想,研究更一般的等差数列前n项和的最大(小)值吗?

设计意图:对于例2及追问7,引导学生分析并独立选用两种方法解题,然后进行展示交流,通过综合运用求和公式和函数的思想方法解决问题,探讨等差数列的单调性与最值的关系,进一步强化等差数列的前n项和公式与一元二次函数的联系,提高学生对数列与函数的异、同的认识.

三、教学分析---(三)教学思路

环节四:课堂练习,内化公式

教科书第24页练习第1,2,3,4

设计意图:学生独立解答,教师引导学生交流,师生互动补充完善,可检验学生对等差数列前n项和公式的掌握情况.

三、教学分析---(三)教学思路

环节五:课堂小结,反思升华

回顾本节课学习内容,回答下列问题:

(1)求等差数列前n项和最大(小)值的方法有哪些?

(2)如何将实际问题转化为数学问题?

(3)本节课你体会到哪些思想方法?

设计意图:过学生回顾、归纳、总结,培养学生学以致用的学习意识,领会解决问题的思想方法,积累运用公式的基本活动经验,落实数学抽象、数学运算、逻辑推理和数学建模等核心素养.

三、教学分析---(三)教学思路

环节六:分层作业,应用迁移

1.基础性作业

(1)必做题:教科书24-25页习题4.2第1、3、6、7、8题;

(2)选做题:教科书第24页练习第5题,第25页习题4.2第9题

2.拓展性作业

设是等差数列的前项和,已知.

(1)若,求的通向公式;

(2)若,求使得时的取值范围.

设计意图:基础性作业主要考查学生对等差数列前n项和公式的理解程度,以及能否运用等差数列的性质解决问题.拓展性作业主要考查学生运用等差数列的通向公式和前n项和公式解决问题的能力.

多媒体放映

等差数列的应用

三、教学分析---(四)板书设计

公式3:

一般情况:

联系

最值问题

数学建模

1.通过观察与发现,能够说明等差数列前n项和公式的代数特征,能够解释等差数列的通项公式与前n项和公式的内在联系,体会转化与化归纳的数学思想;

2.通过具体问题探究,经历从特殊到一般的学习过程,能够理解等差数列前n项和与二次函数的关系,并能从函数角度解决等差数列前n项和的最值问题,发展学生逻辑推理、数学运算等核心素养.

3.深刻体会将实际问题转化为数学问题,并用相应的数学知识解决问题,体会数学的应用广泛性,发展学生数学抽象素养.

三、教学分析---(五)教学效果预测

(1)注重培养学生的自主学习习惯

教师可在课前为学生准备导学案,使学生带着问题进行自主预习,逐步形成能学习、会学习、善学习的优良态势;

三、教学分析---(六)课程资源开发与利用建议

(2)注重联系,突出转化,强化对等差数列的整体认识

本单元以概念和公式为主,因此,在教学设计时不仅要注重概念公式的形成过程,更要注重公式之间的联系,注重公式与函数之间的联系,强化对等差数列的整体认识,体会数学的整体性.

(3)注重培育学生数学学科素养

每一个堂课都是发展学生核心素养的好契机。不论是从现实转化为数学、从特殊归纳为一般,或者是归纳小结形成知识框架等,都能发展学生数学抽象素养、逻辑推理、数学建模等核心素养;数学上大多数应用课都与运算有关,因此教科书设置了例题、练习和习题,教学时应引导学生注重依据定义和性质进行求解,发展学生数学运算素养.

三、教学分析---(六)课程资源开发与利用建议

谢谢!